文字

背景

行間

小見川中NOW ※日々の生徒と学校の様子を紹介します。

1月2日 本日も晴天です

校舎の周辺を回っていると、花壇やプランターの花々が寒さに負けず元気に咲いています。この年末年始のお休みの間も、用務員さんが定期的に水やりに来てくれています。また、日頃からボランティアでグラウンドの除草などをしてくださっている地域の方が、今日も陸上トラックをきれいにしてくれました。ありがとうございます。

2021 令和3年1月1日(金) 初日の出

令和3年1月1日(金) 初日の出

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

すばらしい初日の出です。今年は丑年、ゆっくりと確実に歩んで行きましょう。皆さんにとってよい年になりますようにお祈りいたします。

なお、体調管理には十分に気をつけてウイルス感染拡大防止に努めてください。

令和3年1月1日(金) 小見川中学校 屋上からの初日の出 6時48分

今年も、ホームページ掲載をスタートします。どうぞよろしくお願いいたします。

2020 令和2年12月31日

令和2年12月31日(木)沈む夕日 小見川中学校 校舎屋上からの景色

多くの生徒の努力を表現できる場を(林 俊幹)

本日28日は、年末・年始休業のため、生徒は登校しておりません。やっぱり学校は、生徒の歓声や歌声がなければ活気がありません。早く、休みが終わりまた元気な小見川中の生徒達に会いたいと思います。

コロナ対策については、「引き続き感染予防対策を十分に行いながら、できるだけ多くの生徒の努力を表現できる場をなくさない気持ちの覚悟は来年も変わりません」ので、ご理解とご協力をお願いします。

※25日の最終日に、体育館及び体育館トイレの大掃除をする、バスケット部員。来年度は県大会で大暴れしてくれ!

2020 年の瀬コンサート開催について

部活動日直 ありがとう

寒さに負けず頑張ります

冬休み前授業最終日

すこやか学級の掲示物もクリスマスver. 2年5組・1年5組はクイズ大会 1年4組 激しくジェスチャーゲーム

1年生のふれあい学習(総合的な学習の時間)で取り組んだ職業調べ新聞が、教室廊下の掲示板に掲示されていました。警察官、保育士、看護師、プロスポーツ選手、体育教師、理学療法士・・・たくさんの夢が詰まった新聞ばかりでした。

教員の仕事をしていると「先生、何で勉強しなきゃいけないんですか?」「今やっていることって意味があるんですか?」といった質問を生徒たちから受けることがあります。なかなか答えに困る質問です。「将来の夢・希望を叶えるために今学習や部活動をがんばるんだよ」「これから自分の希望がどんな風に変わっても対応できるようにいろんな学習をがんばるんだよ」「今やっていることが将来の夢につながる可能性もあるんだよ」といったように答えています。10年後、20年後、どこでどんな仕事に就いているのでしょう。みなさんの夢が叶いますように。

冬季休業期間中も、できる限りホームページの更新を継続していきたいと思います。定期的な閲覧をよろしくお願いします。

本日は大掃除

令和2年。何をするにも難しい1年でした。その1年ももうすぐ終わりを迎えようとしています。状況がどう変わっていくかは誰にもわかりませんが、掃除を終えてきれいになった教室で、また来年もできることに精一杯取り組んでいく1年にしたいものです。

大掃除おつかれさまでした。

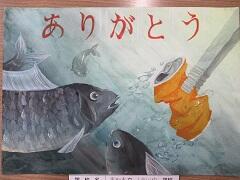

受賞の報告です。令和2年度黒部川浄化啓発用ポスターコンクールにおいて、3年 八角(桃)さんの作品が最優秀賞に選出されました。他の受賞作品も掲載されている立派なポスターの最上段に、八角さんの作品が載っています。ぜひご覧ください。

県アンサンブルコンテスト

今後もソロコンや各種コンクールでの活躍を期待します。

今後もソロコンや各種コンクールでの活躍を期待します。 今週も元気にスタート

みんなで歌う合唱が好きだ(林 俊幹)

私は上手な限られた人たちの合唱より、クラスや学年そして全校のみんなで歌う合唱を聞くのが好きです。

配付文書について(連絡)

『そっと悩みを相談してね~SNS相談@ちば』_リーフレット .pdf

寒さにも負けず(林 俊幹)

左側;1年生の書初めの授業。『古都の春』と書いていました。

左から2枚目;元気に持久走の学習をする2年生。

右から2枚目;太陽系の惑星や衛星の学習をする3年生。(そう言えば、はやぶさ2も話題となっていますね)

右側;高校入試に向けた、面接練習をする3年生。

『天野屋利兵衛は男でござる』(林 俊幹)

しかし、過去数千年ずっと年長者のあいだで「最近の若者たち」に対する不満が繰り返し蔓延するということは、これらの批判が正当なものではなく、また特定の文化や時代の特異性によるものでもないということです。むしろ、これは“人類に特有の習性”である可能性が高いように思います。ちなみに、ピラミッドの壁画のいたずら書きを訳したら「最近の若い奴らは・・・。」と、若者に対する不満が書いてあったそうです。

どうやら「最近の若者」への批判は、自分自身の資質や過去の記憶をすっかり棚に上げて、偏見や思い込みで世間を眺めるようになってしまった結果らしいです。

ところで、昨日(12月14日)は赤穂義士が吉良邸へ討ち入った日でした。

私事ながら、『忠臣蔵』が子供の頃から大好きで、そして、最も心を強く動かした人物は、浅野内匠頭でも大石内蔵助でもなく、天野屋利兵衛でした。拷問で死ぬより辛い目に遭わされても赤穂義士の討入り計画の秘密を守り抜き、「天野屋利兵衛は男でござる」と叫んだ、まさに「男の中の男」。以来、天野屋利兵衛は私にとって、ウルトラマンや星飛雄馬をはるかに凌ぐ憧れのヒーローとなったのである。

効率だけを追求したリモート学習について(林 俊幹)

理屈はいいにして、平たく言えば、良い学級担任は学級経営が上手いということです。

今、1、2年生は朝学習のまとめテストを週末に行っています。このまとめテストは、朝学習で出したプリントから出題されます。数学でしたら、数字は違いますが、解くパターンはまったく同じな、いわゆる『そっくりしょう問題』なんです。言い換えれば、満点を取るのは、各教科の能力ではなくて努力そのものなんです。

私が言いたいのは、そのまとめテストに向けての担任の姿勢です。ある学級では、まとめテスト前に担任が『マイナスかけるマイナスは』と全体に言うと、生徒は『プラス!』と答えてから、テストを行っていました。

コロナの関係で、パソコンを利用したリモート学習が注目されていますが、やはり、学校は生徒同士あるいは生徒と教員で、人間的な関わりを大切にした温かい学習が絶対に必要だと思います。(仕事柄、私はパソコンが大好きだと言うことは言うまではないですが)

しかしなんで、こんなにまとめテストに学級差があるんですか?平均到達率が低いのは単に、学級担任の手抜きと言われても文句は言えまい。

左側、左から2枚目;1、2年生の朝学習のまとめテスト結果。満点者が掲示されています。学級によっては、全員が満点者のところもあります。

右から2枚目、右側;3年生は卒業式の学年合唱『大地讃頌(だいちさんしょう)』の練習を始めました。

受賞紹介

【吹奏楽部】

TBSこども音楽コンクール 中学校重奏部門

◎優良

フルート三重奏 3年 大坂さん・柴田さん・菅谷さん

【国語科(書写)】

香取神宮 小中学校児童生徒書画展覧会 書写の部

◎崇敬会長賞 3年 太田さん

◎金 賞 1年 髙岡さん、2年 久保木さん、3年 多田さん、髙橋さん

◎銀 賞 1年 向後さん、2年 木村さん、3年 向後さん

◎銅 賞 1年 熊谷さん、鎌形さん、2年 関口さん

おめでとうございます。

今度は『イタリアの英雄』パオロ・ロッシが逝く(林 俊幹)

パオロ・ロッシは、1982年のスペイン・ワールドカップで驚きの働きをしました。1次リーグでは無得点も、2次リーグの大一番、当時黄金のカルテットと言われた、ジーコさん、トニーニョ・セレーゾ、ソクラテス、ファルカンを擁するブラジル戦で、ロッシはハットトリックを達成して歴史に残る番狂わせを演じました。

ロッシはこのゲームで、ヘディング、ドリブル突破からのシュート、ワンタッチボレーと、ストライカーに求められるすべての要素を見せつけました。特に、2点目のトニーニョ・セレーゾのミスパスを「かっさらって?」決めたシュートは、ボールが伸びたように見えました。

38年前にイタリア全国民を歓喜させ、同時にブラジル全国民を泣かせた『イタリアの英雄 パオロ・ロッシ』。マラドーナに続き、また一人、私の『アイドル』が亡くなってしまいました。合掌

※ジーコさん、トニーニョ・セレーゾは、後にアントラーズで選手及び監督として活躍しました。ちなみに、ジーコさんのことを尊敬と感謝の念をこめて「さんづけ」で呼ぶのは、アントラーズサポーターとして常識です。

また、イタリア代表やアルゼンチン代表が着ていた、ルコック社製のユニフォームはとてもかっこよかったです。

小見川地区校長会会場(林 俊幹)

以下、授業を参観しての校長先生方の感想です。

<良い点>

・授業態度がとても落ち着いている。

・教室や廊下の掲示物がすばらしい。立体的に仕上がっている。

・教室が整頓されている。

・アカデミックな授業が多い。

<課題>

・板書(黒板)に工夫がほしい。字はていねいに。レイアウトをしっかり考えた方がよい。

・理科や数学で、計算部分はホワイトボードなどを活用するなど工夫がほしい。

・視聴覚機器を使い、わかりやすい授業を目指すべき。

左側;1年2・3組の保体。

左から2枚目;1年5組の社会。

右から2枚目;参観してくれた、小見川地区の小学校の校長先生方。

右側;2年4組の社会。

左側;2年3組の数学。

左から2枚目;2年2組の英語。

右から2枚目;3年1組の美術。

右側;2年1組の家庭科。

左側;2年1組の家庭科。

左から2枚目;2年5組の理科。

右から2枚目;2年5組の理科。

右側;3年5組の国語。

めざす生徒像『知・徳・体』

< め ざ す 生 徒 像 >

・自ら学び よく考える生徒 【知】

・明るく 思いやりのある生徒【徳】

・じょうぶで たくましい生徒【体】