文字

背景

行間

佐原小学校ブログ

佐原小学校ブログ

避難訓練

本日(16日)、第2校時に地震を想定した避難訓練を実施しました。「新しい教室からの避難経路を知る」ということがねらいです。

子どもたちは緊張感をもちながら、避難場所へ移動することができました。また、1年生は初めての訓練に戸惑いもありましたが、しっかりと指示に従って避難することができました。

立原教頭先生から「自分の命は自分で守ること」、「物が落ちてくる可能性を考えて避難すること」の2点のお話をいただきました。

これからも「自分の命は自分で守る」という気持ちを忘れず、様々な危険な状況を予測する力を身につけてほしいと思います。

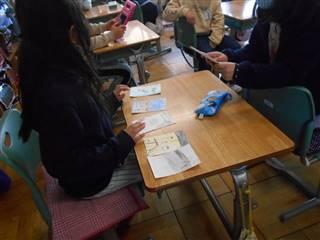

プリント学習

本日(15日)は、気持ちの良い青空が広りました!昼休みは、竹馬や遊具などで元気に遊ぶ姿が見受けられました。

6年生の算数では、わからないところを近くの友達と教え合いながら学習していました。

明日は、避難訓練です。もしもの時に備えて緊張感をもって取り組みましょう!

6年生の算数では、わからないところを近くの友達と教え合いながら学習していました。

明日は、避難訓練です。もしもの時に備えて緊張感をもって取り組みましょう!

1年生給食スタート

本日(14日)は、1年生の給食が始まりました。

感染症予防対策のために、しっかり手を洗い、初めての給食の準備を一所懸命に頑張っていました。

給食を食べているときは、新しい生活様式を守って、静かに食べていました。

1年生が片付けの際には、高学年の給食委員会の児童に、「よろしくお願いします。」と礼儀正しく、給食室まで運んでいて、とても立派でした。高学年の児童も優しく1年生の片付けを助けており、素晴らしいなと感じました。

感染症予防対策のために、しっかり手を洗い、初めての給食の準備を一所懸命に頑張っていました。

給食を食べているときは、新しい生活様式を守って、静かに食べていました。

1年生が片付けの際には、高学年の給食委員会の児童に、「よろしくお願いします。」と礼儀正しく、給食室まで運んでいて、とても立派でした。高学年の児童も優しく1年生の片付けを助けており、素晴らしいなと感じました。

聴力検査

先週(9日)より、定期健康診断が各学年・各日程で始まりました。この検査は、今の自分の健康状態を知るための大事な検査です。

本日(13日)は、5年生の検査が行われました。

説明を聞き、静かな態度で臨む姿がとても立派でした。また、「お願いします」や「ありがとうございました」の感謝の言葉を担当の先生に伝えることができました。この姿勢を忘れずに日々の生活にも生かしていきましょう!

委員会活動

本日(12日)、5・6年生で委員会活動を行いました。

新年度に入って初めての委員会だったため、役員や役割分担について決めました。

学年が上がるにつれて一人一人の責任や役割が増えていきます。自分の分担を確認し、みんなで協力しながら頑張っていきましょう!

新年度に入って初めての委員会だったため、役員や役割分担について決めました。

学年が上がるにつれて一人一人の責任や役割が増えていきます。自分の分担を確認し、みんなで協力しながら頑張っていきましょう!

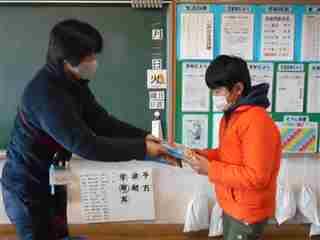

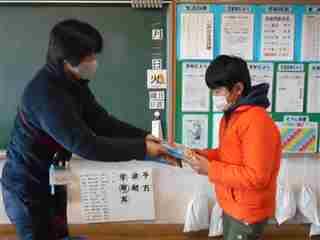

修了式

本日(25日)は、令和2年度の修了式を校内放送で行いました。

修了式では、各学年代表児童による1年を振り返っての発表や校長先生と生徒指導主任からの話がありました。

児童の発表では、漢字や書写、自学といった学習面で頑張ったことや、コロナ対策をし健康に過ごせたことなどがあがり、子どもたちの1年の成長の様子が伝わってきました。

校長先生からは、コロナ禍で様々な活動が制限される中、よく頑張ったこと、子どもの成長を竹に例えて、1年、1年、節目の積み重ねが大事だということの話がありました。

その後、学級では、担任から一人一人にあゆみが手渡され、今年度頑張れたことや来年度への励ましの言葉が贈られていました。

明日から春休みです。新しい学年へ良いバトンタッチができるよう、今年1年を振り返り、健康や安全に気を付けて過ごしましょう。

あらすじクイズ大会

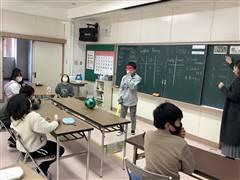

本日(24日)、2年生の国語の学習では、「あらすじクイズ大会」を行いました。自分の知っている物語のあらすじを考え、みんなにクイズ形式で紹介しました。

クイズ大会には、校長先生も参加し、子どもたちと一緒にあらすじから物語を予想しました。子どもたちは、校長先生より早く答えようと意気揚々と手を挙げ、とても盛り上がったクイズ大会でした。

ここで、一つあらすじを紹介します。

「生まれた時は、海のそこをはっていて、スイミングスクールに行って泳げるようになる話」

さて、これは何の物語のあらすじでしょうか?

正解は、「およげないさかな」です。

子どもたちが、たくさんの本を読み、自分の心の栄養としていることがわかる、素晴らしい時間になりました。

明日は、修了式です。1年間のがんばりを振り返りましょう!

クイズ大会には、校長先生も参加し、子どもたちと一緒にあらすじから物語を予想しました。子どもたちは、校長先生より早く答えようと意気揚々と手を挙げ、とても盛り上がったクイズ大会でした。

ここで、一つあらすじを紹介します。

「生まれた時は、海のそこをはっていて、スイミングスクールに行って泳げるようになる話」

さて、これは何の物語のあらすじでしょうか?

正解は、「およげないさかな」です。

子どもたちが、たくさんの本を読み、自分の心の栄養としていることがわかる、素晴らしい時間になりました。

明日は、修了式です。1年間のがんばりを振り返りましょう!

最後の・・・

本日(23日)は、今年度最後の給食・昼休みでした。

給食の献立は、「ご飯、ごじる、ツナサラダ、メンチカツ、牛乳」でした。子どもたちには、特にメンチカツが人気。1年間毎日美味しい給食を作ってくれた給食センターの方々ありがとうございました。

また、昼休みには、穏やかな春の日差しの中、しっぽとりや長縄等をして楽しむ姿が見られました。

暖かい日が続き、佐原小の桜もきれいに咲き始めました。登下校の時に見上げ、春の訪れを感じてみましょう。

給食の献立は、「ご飯、ごじる、ツナサラダ、メンチカツ、牛乳」でした。子どもたちには、特にメンチカツが人気。1年間毎日美味しい給食を作ってくれた給食センターの方々ありがとうございました。

また、昼休みには、穏やかな春の日差しの中、しっぽとりや長縄等をして楽しむ姿が見られました。

暖かい日が続き、佐原小の桜もきれいに咲き始めました。登下校の時に見上げ、春の訪れを感じてみましょう。

ピア・サポート

本日(22日)、5年生は「ピア・サポート」の授業を行いました。「ピア・サポート」とは、「仲間同士で助け合う、支え合う」ことを意味しています。本日の目標は、「行動する前に、その先を予想しよう!」でした。

授業では、考えるコツとして3つのポイントが提示されました。

①それぞれの立場に立って予想する。

②よい結果だけでなく、よくない結果も予想する。

③すぐ起こる結果だけでなく、あとになって起こる結果も予想する。

このポイントをもとに子どもたちは、「自分だったらこうする、もし〇〇の立場だったらこう思う。」というように、それぞれの立場に立って考えていました。

6年生が卒業し、少し寂しさを感じる第2校舎ですが、これからのリーダーとなる5年生の頑張る姿が見られました。

授業では、考えるコツとして3つのポイントが提示されました。

①それぞれの立場に立って予想する。

②よい結果だけでなく、よくない結果も予想する。

③すぐ起こる結果だけでなく、あとになって起こる結果も予想する。

このポイントをもとに子どもたちは、「自分だったらこうする、もし〇〇の立場だったらこう思う。」というように、それぞれの立場に立って考えていました。

6年生が卒業し、少し寂しさを感じる第2校舎ですが、これからのリーダーとなる5年生の頑張る姿が見られました。

第147回卒業証書授与式

本日(19日)、第147回卒業証書授与式が挙行されました。晴れの日を迎えた卒業生は、とても凛々しい表情で式に参加しました。卒業証書授与の際の呼名では、心のこもった、力強い返事をすることができ、小学校生活への充実感と中学校への覚悟を感じました。今年の卒業式では、感染症予防のため、全校生徒の呼び掛けは行わず、在校生代表の送辞と、卒業生代表の答辞を行いました。緊張しながらも、思いを込めて一生懸命話す姿に心を打たれました。

【送辞】 【答辞】

在校生は教室からの参観になりましたが、卒業生退場の時には教室から拍手をおくるなど、各教室から卒業生への感謝の気持ちが溢れていました。

桜の花も咲き始め、卒業生のみなさんの門出を一緒に祝福してくれているようでした。卒業生のみなさん、春夏秋冬「四季の心」をもってこれから先も豊かな日々を過ごしてください。いつでも、いつまでも応援しています。

【送辞】 【答辞】

在校生は教室からの参観になりましたが、卒業生退場の時には教室から拍手をおくるなど、各教室から卒業生への感謝の気持ちが溢れていました。

桜の花も咲き始め、卒業生のみなさんの門出を一緒に祝福してくれているようでした。卒業生のみなさん、春夏秋冬「四季の心」をもってこれから先も豊かな日々を過ごしてください。いつでも、いつまでも応援しています。

卒業式前日

本日(18日)は、卒業式に向けて、在校生で校舎や体育館等の大掃除を行いました。

6年生のために、一生懸命雑巾がけをしたり、窓を拭いたりしている姿が見られました。下校の際に、掃除をしている在校生を見た6年生からも「ありがとう」という声があがり、とても良い雰囲気で明日を迎えられそうです。

子どもたちの気持ちが届いたのか、心配されていた当日の天気も大丈夫そうです。コロナウイルス感染予防のため、在校生はZOOMを用いた中継での参観となりますが、心の中で感謝の気持ちを伝え、旅立つ6年生を見送りましょう。

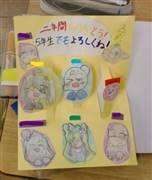

レク交流

本日(17日)、6年生と5年生でレク交流を行いました。先日の「ありがとうフェスタ2021」では、5年生は運営の役割があったため、6年生と一緒にレクはできませんでした。そこで、6年生から「5年生とも交流したい」と提案があり、一緒に「しっぽとり」を行いました。

子どもたちからは、「一緒にレクができて楽しかった」や、「いい思い出ができた」などの感想が聞こえてきました。卒業前の充実した時間になりましたね!

子どもたちからは、「一緒にレクができて楽しかった」や、「いい思い出ができた」などの感想が聞こえてきました。卒業前の充実した時間になりましたね!

4年生の様子

本日(16日)は、4年生がタブレット端末を用いて動画の撮影を行っていました。国語科の学習で、「身の回りの便利な物」について調べてまとめたことをテレビショッピング風に紹介するそうです。聞き手にわかりやすい発表になるようにアドバイスし合ったり、映像を確認したりしながら意欲的に取り組んでいました。

また、図画工作科では、学級全体に向けて作成した「ハッピーカード」を見合いました。クラス替えまでに今のメンバーで過ごせるのもあと2週間です。子どもたちは、クラスメイトからの「今までありがとう。」「とても楽しかった。」などのメッセージを読んで、とても嬉しそうでした。

高学年の心構え

本日(15日)は、4月から高学年の仲間入りをする4年生に向けて、6年生から高学年の準備について紹介がありました。密を避けるため、オンラインで交流しました。

高学年になると、委員会や部活動など、様々な場面で活躍することになります。しかし、委員会はどのような活動をしているのか、高学年としての役割は何かなど、4年生にはまだわからないことがたくさんあります。そういった悩みや疑問を6年生は、わかりやすく、ていねいに教えていました。

4年生は、6年生の話をメモに取りながら聞いたり、6年生に聞きたいことを質問したりして、疑問や心構えについても学ぶことができました。

今週卒業式を迎える6年生は、これまでの経験を下学年に伝え、下学年は、6年生が築いたよき伝統を引き継いでいきましょう!

高学年になると、委員会や部活動など、様々な場面で活躍することになります。しかし、委員会はどのような活動をしているのか、高学年としての役割は何かなど、4年生にはまだわからないことがたくさんあります。そういった悩みや疑問を6年生は、わかりやすく、ていねいに教えていました。

4年生は、6年生の話をメモに取りながら聞いたり、6年生に聞きたいことを質問したりして、疑問や心構えについても学ぶことができました。

今週卒業式を迎える6年生は、これまでの経験を下学年に伝え、下学年は、6年生が築いたよき伝統を引き継いでいきましょう!

ありがとうフェスタ エンディングを迎えて

本日(12日)の2校時に「ありがとうフェスタ」のエンディングが行われました。

今週行われた各学年とのレクの振り返り映像や、1~5年生からの6年生へのメッセージ映像、6年生のこれまでの振り返り映像、6年生のクラス紹介や下学年へ向けてのメッセージなど、盛りだくさんな内容でした。

1~5年生からのメッセージ映像が始まると、すぐに6年教室からは「よびかけだ!」と声が上がっていました。メッセージ映像の内容が、卒業式でいつも在校生が行う「送別の言葉」を各学年が表す映像になっていることに気付いたようです。各学年、表現の仕方に工夫があり、とても楽しく視聴することができました。

【6年生が視聴する様子】 【5年生の場面】

例年通りの「ありがとうフェスタ」の実施ができなかった今年。5年生の素晴らしいアイデアと技術で、とても楽しい行事になりました。5年生のみなさん、ありがとうございました。

今週行われた各学年とのレクの振り返り映像や、1~5年生からの6年生へのメッセージ映像、6年生のこれまでの振り返り映像、6年生のクラス紹介や下学年へ向けてのメッセージなど、盛りだくさんな内容でした。

1~5年生からのメッセージ映像が始まると、すぐに6年教室からは「よびかけだ!」と声が上がっていました。メッセージ映像の内容が、卒業式でいつも在校生が行う「送別の言葉」を各学年が表す映像になっていることに気付いたようです。各学年、表現の仕方に工夫があり、とても楽しく視聴することができました。

【6年生が視聴する様子】 【5年生の場面】

例年通りの「ありがとうフェスタ」の実施ができなかった今年。5年生の素晴らしいアイデアと技術で、とても楽しい行事になりました。5年生のみなさん、ありがとうございました。

車椅子贈呈式

本日(11日)は、本校の児童会から、社会福祉協議会への車椅子贈呈式が行われました。

この車椅子は、ペットボトルキャップの回収協力奨励金をもとに購入しました。ご協力ありがとうございました。

また、本日は10年前に東日本大震災が起こった日です。学校では、14時46分に合わせて黙祷をしました。

震災から節目の日となります。改めて身の守り方や避難場所等の確認をして、災害に備えるきっかけとしてみましょう。

この車椅子は、ペットボトルキャップの回収協力奨励金をもとに購入しました。ご協力ありがとうございました。

また、本日は10年前に東日本大震災が起こった日です。学校では、14時46分に合わせて黙祷をしました。

震災から節目の日となります。改めて身の守り方や避難場所等の確認をして、災害に備えるきっかけとしてみましょう。

楽しいレク

本日(10日)は、「ありがとうフェスタ」のレク交流で、3校時に4、6年生が「かごやだョ!全員集合!」、4校時に2、6年生が「Uber ball」を行いました。

「かごやだョ!全員集合!」は、6年生と4年生がペアを組み、かごを担いで、ぬいぐるみが落ちないようにリレーをしていきます。6年生は、4年生との身長差を考え、腰を落としたり、優しく声をかけたりする場面が見られました。

「Uber ball」は、6年生と2年生が4人一組でボールが落ちないように運び、リレーをしていきます。ここでも6年生は、2年生にスピードを合わせたり、次の人がもらいやすいようにしたりしている様子が見られました。

6年生への感謝を伝えるためのレク交流でしたが、6年生の気遣いや優しさを感じられる素晴らしいレクになりました。「ありがとうフェスタ」も残すところ、金曜日のエンディングのみとなりました。6年生にたくさんの「ありがとう」を伝えられるといいですね!

「かごやだョ!全員集合!」は、6年生と4年生がペアを組み、かごを担いで、ぬいぐるみが落ちないようにリレーをしていきます。6年生は、4年生との身長差を考え、腰を落としたり、優しく声をかけたりする場面が見られました。

「Uber ball」は、6年生と2年生が4人一組でボールが落ちないように運び、リレーをしていきます。ここでも6年生は、2年生にスピードを合わせたり、次の人がもらいやすいようにしたりしている様子が見られました。

6年生への感謝を伝えるためのレク交流でしたが、6年生の気遣いや優しさを感じられる素晴らしいレクになりました。「ありがとうフェスタ」も残すところ、金曜日のエンディングのみとなりました。6年生にたくさんの「ありがとう」を伝えられるといいですね!

6年生と思い出作り

本日(9日)は「ありがとうフェスタ」の企画として、6年生と1・3年生のレク交流がありました。2校時に3年生と「ひらひらしてたらとっちゃうぞ(しっぽとり)」、3校時に1年生と「チェッコリ玉入れ」を行いました。

今年度は、感染予防のため、なかなか異学年での交流ができませんでしたが、6年生のために、5年生が中心となって、各学年と接触や密を避ける外でのレクを考え、準備しました。

6年生からは、「下級生と交流できて楽しかった。」「1年生が玉入れ強くて驚いた。」「5年生、スムーズな進行ありがとう。」などの感想があがりました。楽しい時間を過ごすことができたようでよかったですね。

明日は4・2年生との交流です。楽しみですね。

<6年生と3年生の交流> <6年生と1年生の交流>

今年度は、感染予防のため、なかなか異学年での交流ができませんでしたが、6年生のために、5年生が中心となって、各学年と接触や密を避ける外でのレクを考え、準備しました。

6年生からは、「下級生と交流できて楽しかった。」「1年生が玉入れ強くて驚いた。」「5年生、スムーズな進行ありがとう。」などの感想があがりました。楽しい時間を過ごすことができたようでよかったですね。

明日は4・2年生との交流です。楽しみですね。

<6年生と3年生の交流> <6年生と1年生の交流>

ありがとうフェスタ2021

本日(8日)から、「ありがとうフェスタ2021」が始まりました。スローガンは、「佐小の一番星へ 最高の思い出を ~今だからできること~」です。例年とは違い、今年度は一週間の中で、在校生が6年生とレクを行い、感謝の気持ちを伝えていきます。

本日の2時間目は、オープニングを行いました。オープニングでは、事前に5年生が作成したVTRを流し、その中で6年生を一人一人紹介しました。VTRが流れ始めると、6年生教室から歓声が聞こえてきました。6年生たちはVTRを見て、恥ずかしがりながらも、うれしさを感じている様子でした。

この日のために、5年生が中心となって準備を行ってきました。6年生の最高の思い出になるように、佐小っ子全員で「ありがとうフェスタ」を盛り上げていきましょう!

本日の2時間目は、オープニングを行いました。オープニングでは、事前に5年生が作成したVTRを流し、その中で6年生を一人一人紹介しました。VTRが流れ始めると、6年生教室から歓声が聞こえてきました。6年生たちはVTRを見て、恥ずかしがりながらも、うれしさを感じている様子でした。

この日のために、5年生が中心となって準備を行ってきました。6年生の最高の思い出になるように、佐小っ子全員で「ありがとうフェスタ」を盛り上げていきましょう!

ZOOM交流会

昨日(4日)は5年生。本日(5日)は6年生が英語科の学習で、ZOOM発表交流会を行いました。北佐原小学校・山田小学校とZOOMを繋ぎ、これまでに英語で学習した表現を使って発表をし合いました。児童は「普段とは異なる相手に伝わりやすいように」と意識しながら取り組むことができました。また、相手校の発表も興味深く視聴することができ、「相手のことが知れてとても楽しかった。」「発表してくれた所に行ってみたいと思った。」などの感想があがりました。

今回の交流会を通して、相手意識をもって話すことの大切や、英語がコミュニケーションツールの1つであることを少し実感できたらいいなと思います。

今回の交流会を通して、相手意識をもって話すことの大切や、英語がコミュニケーションツールの1つであることを少し実感できたらいいなと思います。

素敵な贈り物

本日(4日)は、ほし組が職員に向けて「なかよしバザー」を開きました。

今年度は感染症予防のため、事前に注文を取り、それをもとに子どもたちが届けるといった形で行いました。

バザーを通して、子どもたちは、相手への依頼の仕方やお金の計算、小物づくりなどを学ぶことができました。

どれも素敵な小物で、子どもたちの頑張りが伝わってきました。ほし組のみなさんありがとうございました。

栄光の架橋へと

本日(25日)、6年生が音楽の時間に合奏「栄光の架橋」の発表を行いました。今年度は、感染症予防のため、合唱や音楽集会ができませんでした。それでも子どもたちは、合奏で思いを伝えようと一生懸命練習してきました。このメンバーで演奏するのも今日で最後となります。本日の発表は、どのクラスも素晴らしく、聞いていた担任の先生が言葉につまるほど、多くの思いが感じられる合奏でした。

6年生は、卒業まであと16日です。

「いくつもの日々を超えて 辿り着いた今がある だからもう迷わずに進めばいい 栄光の架け橋へと」

「栄光の架橋」の歌詞にもあるように、これまでの思い出を胸に「有終の美」を飾ってほしいと思います。

6年生は、卒業まであと16日です。

「いくつもの日々を超えて 辿り着いた今がある だからもう迷わずに進めばいい 栄光の架け橋へと」

「栄光の架橋」の歌詞にもあるように、これまでの思い出を胸に「有終の美」を飾ってほしいと思います。

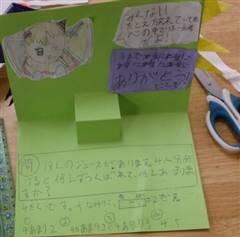

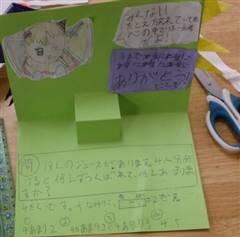

ハッピーカード

本日(24日)、4年生の図画工作科の授業では、「ハッピーカード」を作りました。一見普通のカードに見えますが、開くとビックリ!、立体的な作品となっています。

子どもたちは、これまでの思い出や感謝の気持ちを込め、学級の友達に向けてカードを作りました。

作る人もハッピー、もらう人もハッピーになる「ハッピーカード」ができましたね!

子どもたちは、これまでの思い出や感謝の気持ちを込め、学級の友達に向けてカードを作りました。

作る人もハッピー、もらう人もハッピーになる「ハッピーカード」ができましたね!

私のおすすめの佐原

5年生の外国語活動では、「I love my town」という単元で、佐原の良いところを英語で紹介する授業を行っています。本日(22日)は、1,4組と2,3組でクラス毎に発表会を行いました。3月に他校との交流発表会を予定しているため、予行練習もかねて、ZOOMを使って発表しました。

子どもたちは、佐原の良いところをイラストやジェスチャーを交えて堂々と発表することができました。そして、ZOOMで発表を聞いていたクラスからは、大きな拍手と「That's nice!」や「I want to go!」といった感想が聞こえてきました。

3月の発表交流会でも、堂々と佐原の良いところを他校の児童に発表してくれることでしょう!

子どもたちは、佐原の良いところをイラストやジェスチャーを交えて堂々と発表することができました。そして、ZOOMで発表を聞いていたクラスからは、大きな拍手と「That's nice!」や「I want to go!」といった感想が聞こえてきました。

3月の発表交流会でも、堂々と佐原の良いところを他校の児童に発表してくれることでしょう!

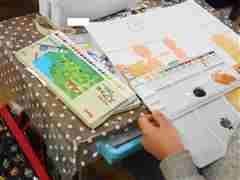

This is my day.

4年生の外国語活動の最後の単元は" This is my day."という、1日の行動を表す表現を復習しながら物語を楽しむという内容です。今回は、お話を一通り楽しみながら確認した後、自分で主人公を決め、その主人公の1日を紹介するミニ絵本作りを行いました。

【作品作りの様子】

お話に合うイラストを描きながら、行動を表す表現を確かめることができました。どの子も、集中して作品作りに向かう姿が見られ、意欲の高さを感じました。完成後には、絵本の読み聞かせをしながら、友達に作品を披露しました。

【隣の人へ紹介する様子】 【クラスへ紹介する様子】

【作品作りの様子】

お話に合うイラストを描きながら、行動を表す表現を確かめることができました。どの子も、集中して作品作りに向かう姿が見られ、意欲の高さを感じました。完成後には、絵本の読み聞かせをしながら、友達に作品を披露しました。

【隣の人へ紹介する様子】 【クラスへ紹介する様子】

それぞれの光がある

それぞれの光がある

本日(18日)、第二校舎を歩いていると、音楽室から素敵なメロディが聞こえてきました。音楽室を訪ねてみると、6年生が「栄光の架橋」の合奏に取り組んでいました。

私にとって「栄光の架橋」といえばNHKのアテネオリンピック中継のテーマソングだった記憶がありますが、今は卒業ソングとしても定番となっています。

6年生が登校する日は、残り20日となりました。小学校生活のまとめや最後の思い出作りなど、残りの日々を大切に過ごしてほしいです。

私にとって「栄光の架橋」といえばNHKのアテネオリンピック中継のテーマソングだった記憶がありますが、今は卒業ソングとしても定番となっています。

6年生が登校する日は、残り20日となりました。小学校生活のまとめや最後の思い出作りなど、残りの日々を大切に過ごしてほしいです。

どんな作品ができるかな

本日(17日)、2年生と3年生の図工の授業では、それぞれのテーマに応じた作品作りをしました。

2年生は、「カッターナイフタワーを作ろう」という単元で、初めてカッターナイフを使った作品作りに挑戦しました。子どもたちは、先生の話をよく聞き、安全に気を付けて、画用紙をカッターで切ったり、くりぬいたりして窓やドアを作りました。

また、3年生は、小さい頃に着ていた服を使用して作品作りをしました。子どもたちは、小さくなった服に自分の成長を感じながら、犬や猫など、自分の考えた作品になるように工夫していました。

テーマは違いますが、2年生も3年生も個性溢れる素晴らしい作品ができそうです。どんな作品ができるか楽しみです!

2年生は、「カッターナイフタワーを作ろう」という単元で、初めてカッターナイフを使った作品作りに挑戦しました。子どもたちは、先生の話をよく聞き、安全に気を付けて、画用紙をカッターで切ったり、くりぬいたりして窓やドアを作りました。

また、3年生は、小さい頃に着ていた服を使用して作品作りをしました。子どもたちは、小さくなった服に自分の成長を感じながら、犬や猫など、自分の考えた作品になるように工夫していました。

テーマは違いますが、2年生も3年生も個性溢れる素晴らしい作品ができそうです。どんな作品ができるか楽しみです!

5年生の様子

5年生の様子

5年生は、音楽科の学習で「ルパン三世のテーマ」の合奏に取り組んでいます。本日(16日)はその発表会を行いました。

子どもたちそれぞれの担当する楽器の音色が生かされていて、気持ちが揃った合奏でした。聴いていて、心が躍るような気持ちになりました。5年生のみなさんありがとうございました。

子どもたちそれぞれの担当する楽器の音色が生かされていて、気持ちが揃った合奏でした。聴いていて、心が躍るような気持ちになりました。5年生のみなさんありがとうございました。

家族の笑顔大作戦

本日(15日)、1年生の生活科では、「かぞくはなかよし」というテーマで授業を行いました。子どもたちは、「どんなことをしたら喜んでくれるかな」と想像しながら、家族の笑顔のためにできることを考えました。

なかには、「マッサージ大作戦」と名付け、おじいちゃん、おばあちゃんの肩たたきをしたり、「お手伝い大作戦」と名付け、お母さんの料理のお手伝いをしたりする計画を立てている子もいました。

今日考えた大作戦を実行して、ぜひ、家族を笑顔にしてあげましょう!

なかには、「マッサージ大作戦」と名付け、おじいちゃん、おばあちゃんの肩たたきをしたり、「お手伝い大作戦」と名付け、お母さんの料理のお手伝いをしたりする計画を立てている子もいました。

今日考えた大作戦を実行して、ぜひ、家族を笑顔にしてあげましょう!

納豆パワー

本日(12日)の給食には納豆が出ました。最近、メディアで納豆のもつパワーについて取り上げられているシーンを見る機会が多いので、調べてみました。

納豆の元となる大豆には、植物性たんぱく質・ビタミン・食物繊維・カルシウムなど、一粒一粒に栄養がギュッと詰まっています。その大豆が納豆菌と結合し発酵することで、アミノ酸やビタミンK2、ナットウキナーゼなどの栄養が作り出され、大豆以上の栄養分をもつ食品となるそうです。

更には先日、長崎大学から、「納豆などの発酵食品に多く含まれる「5‐アミノレブリン酸」通称「5‐ALA(ファイブアラ)」がコロナウイルスの感染を強力に抑制することを発見した。」との発表もありました。

納豆パワーに驚きです。積極的に食べながら、美味しく免疫力を高めていきましょう。

参考ページ おかめ納豆サイエンスラボ http://www.natto-science.jp/index.html

長崎文化放送 https://www.ncctv.co.jp/news/86407.html

納豆の元となる大豆には、植物性たんぱく質・ビタミン・食物繊維・カルシウムなど、一粒一粒に栄養がギュッと詰まっています。その大豆が納豆菌と結合し発酵することで、アミノ酸やビタミンK2、ナットウキナーゼなどの栄養が作り出され、大豆以上の栄養分をもつ食品となるそうです。

更には先日、長崎大学から、「納豆などの発酵食品に多く含まれる「5‐アミノレブリン酸」通称「5‐ALA(ファイブアラ)」がコロナウイルスの感染を強力に抑制することを発見した。」との発表もありました。

納豆パワーに驚きです。積極的に食べながら、美味しく免疫力を高めていきましょう。

参考ページ おかめ納豆サイエンスラボ http://www.natto-science.jp/index.html

長崎文化放送 https://www.ncctv.co.jp/news/86407.html

オンライン交流学習

本日(10日)は本校職員と龍ヶ崎市立川原代小学校第5学年の子どもたちがオンラインで交流を行いました。

川原代小学校の5年生は、地図について学習しているそうです。そこで、初めて日本地図を作成した「伊能忠敬先生」とゆかりのある、本校の佐原学や郷土芸能部の活動の様子について紹介しました。川原代代小学校の子どもたちは、一生懸命に話を聴いたり、質問したりしていました。

川原代小学校の5年生は、地図について学習しているそうです。そこで、初めて日本地図を作成した「伊能忠敬先生」とゆかりのある、本校の佐原学や郷土芸能部の活動の様子について紹介しました。川原代代小学校の子どもたちは、一生懸命に話を聴いたり、質問したりしていました。

楽しくプログラミング学習

本日(9日)は、3年生がスクラッチというアプリを用いてプログラミング学習に取り組みました。(プログラミング学習は、子どもたちの論理的思考力を育むために、今年度から実施されています。)

このアプリでは、自分で簡単なプログラムを組み立て、それをもとに画面上のキャラクターを動かすことができます。

子どもたちは、試行錯誤して思い通りに動くようにしたり、プログラムをいくつか組み合わせて複雑な動きに挑戦したりと楽しみながら学習することができました。

このアプリでは、自分で簡単なプログラムを組み立て、それをもとに画面上のキャラクターを動かすことができます。

子どもたちは、試行錯誤して思い通りに動くようにしたり、プログラムをいくつか組み合わせて複雑な動きに挑戦したりと楽しみながら学習することができました。

English Party

本日(8日)に、5年2組の英語の時間に「English Parth」を行いました。これまでの学習を振り返りながら、英語表現を扱ったゲームに取り組みました。

これは、「Where is my treasure?」の単元で学習した道案内の表現を使いながら、すいか割りゲームを行っている様子です。Turn left. Turn right. Go straight.を上手に伝えることができました。

どの教科も、まとめの時期になってきています。1年間の学びを確かなものにできるようにしていきましょう。

これは、「Where is my treasure?」の単元で学習した道案内の表現を使いながら、すいか割りゲームを行っている様子です。Turn left. Turn right. Go straight.を上手に伝えることができました。

どの教科も、まとめの時期になってきています。1年間の学びを確かなものにできるようにしていきましょう。

あいさつチャンピオン

「〇〇先生、おはようございます。」「〇〇先生、こんにちは!」

3日の記事に、挨拶の内容がありましたが、佐原小学校では最近、さわやかな挨拶がこだましています。第1校舎のリーダー4年生は特にあいさつ上手さんが多く、活気に満ちています。

2年2組の教室では8名の『あいさつチャンピオン』が紹介されていました。

佐原小学校の児童全員があいさつチャンピオンになる日が楽しみですね!

3日の記事に、挨拶の内容がありましたが、佐原小学校では最近、さわやかな挨拶がこだましています。第1校舎のリーダー4年生は特にあいさつ上手さんが多く、活気に満ちています。

2年2組の教室では8名の『あいさつチャンピオン』が紹介されていました。

佐原小学校の児童全員があいさつチャンピオンになる日が楽しみですね!

今日の佐小っ子

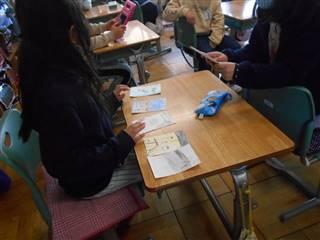

本日は、4年生が音楽科でお囃子の旋律について学習しました。お囃子の拍子にあわせて、ミニキーボードで旋律を弾き、日本の伝統的な音楽にふれて楽しみました。

また、2年生は、自作したかるたを用いて大会を行いました。接触がないように、全部の札を取るまでの時間を一人一人計る形式で競っていました。

<4年生の様子> <2年生の様子>

また、2年生は、自作したかるたを用いて大会を行いました。接触がないように、全部の札を取るまでの時間を一人一人計る形式で競っていました。

<4年生の様子> <2年生の様子>

素敵な挨拶

素敵な挨拶

「あいさつはこだまする。」これは、佐原小の廊下などに掲示されています。

昨年の12月の全校朝会に、校長先生から「挨拶の大切さ」についてお話がありました。その後、子どもたちの挨拶がとてもよくなったと感じられます。

廊下ですれ違うと、子どもたちの元気で素敵な挨拶がこだまします。中には名前を付けて挨拶ができている子どもも見られ、とても清々しい気分になります。

これからも、気持ちの良い挨拶を続けて、よりよい佐原小にしていきましょう!

昨年の12月の全校朝会に、校長先生から「挨拶の大切さ」についてお話がありました。その後、子どもたちの挨拶がとてもよくなったと感じられます。

廊下ですれ違うと、子どもたちの元気で素敵な挨拶がこだまします。中には名前を付けて挨拶ができている子どもも見られ、とても清々しい気分になります。

これからも、気持ちの良い挨拶を続けて、よりよい佐原小にしていきましょう!

節分

本日(2日)は節分です。日本には、悪いもの(鬼)を追い払うために、豆まきをしたり、柊鰯を飾ったりする風習があります。

豆まきでは、炒った大豆をまくことが一般的ですが、なぜ「炒った」大豆をまくと思いますか。

答えは、まいた大豆から芽が出て、追い払った悪いものが育たないようにするためだそうです。行事に用いる物にも意味があるのですね。

また、香取神宮からいただいたお菓子を子どもたちに配付しました。例年は節分祭で参拝者に配るそうですが、今年は神事のみ行うということで、近隣の小学校に分けていただきました。

節分には、新しい年に幸運を呼び込むという願いも込められています。2021年が良い年になりますように。

豆まきでは、炒った大豆をまくことが一般的ですが、なぜ「炒った」大豆をまくと思いますか。

答えは、まいた大豆から芽が出て、追い払った悪いものが育たないようにするためだそうです。行事に用いる物にも意味があるのですね。

また、香取神宮からいただいたお菓子を子どもたちに配付しました。例年は節分祭で参拝者に配るそうですが、今年は神事のみ行うということで、近隣の小学校に分けていただきました。

節分には、新しい年に幸運を呼び込むという願いも込められています。2021年が良い年になりますように。

2月の全校朝会

本日(1日)は、全校朝会が行われました。児童会役員から1月の生活目標の反省と、2月の生活目標について話がありました。2月は1年間のまとめの月になりますので、学習面と生活面の両方で、学年の復習をできるようにしていきましょう。また、表彰の紹介も行われ、香取神宮展やエコ絵画コンクール、図画工作展、香取市民表彰について紹介されました。教室で賞状を受け取った児童も多くいました。おめでとうございます。

校長先生のお話では、明日の節分にちなみ、「鬼は悪いだけのものではない。」というお話がありました。最後に『おにのサラリーマン』の読み聞かせがあり、とても楽しいストーリーに、各クラスからは笑い声が聞こえてきました。今月もそれぞれの目標をもって行動できるようにしましょう。

校長先生のお話では、明日の節分にちなみ、「鬼は悪いだけのものではない。」というお話がありました。最後に『おにのサラリーマン』の読み聞かせがあり、とても楽しいストーリーに、各クラスからは笑い声が聞こえてきました。今月もそれぞれの目標をもって行動できるようにしましょう。

羽子板

カン!カン!カン!

本日(29日)の1時間目、校庭に軽快な音と楽しそうな声が響き渡っていました。2年4組が国語科の学習で昔遊びの紹介をするため、竹馬や羽子板などの遊び方を確認していたところだったようです。

これからは、楽しい遊び方についての紹介を文にまとめていくそうです。完成が楽しみですね。

本日(29日)の1時間目、校庭に軽快な音と楽しそうな声が響き渡っていました。2年4組が国語科の学習で昔遊びの紹介をするため、竹馬や羽子板などの遊び方を確認していたところだったようです。

これからは、楽しい遊び方についての紹介を文にまとめていくそうです。完成が楽しみですね。

ぼく・わたしの将来

本日(28日)は3年生が図画工作科の学習をしていました。「未来にタイムスリップ」という題材で、絵の具を用いて自分の将来を想像して描きます。

子どもたちは、医師や美容師等、自分が活躍する姿を生き生きと描き始めました。作品の完成と子どもたちの未来が楽しみですね!

佐原のいいところ

佐原のいいところと言えば、何を思い浮かべますか?

本日(27日)、2年生の生活科では、佐原のいいところを紹介する「かるた」を作りました。子どもたちは、佐原の大祭や香取神宮などを選び、読み札と絵札で表しました。

完成したら、みんなでかるたをして遊ぶようです。どんなかるたになるか、楽しみですね!

本日(27日)、2年生の生活科では、佐原のいいところを紹介する「かるた」を作りました。子どもたちは、佐原の大祭や香取神宮などを選び、読み札と絵札で表しました。

完成したら、みんなでかるたをして遊ぶようです。どんなかるたになるか、楽しみですね!

今日は楽しい・・・

本日(26日)は、子どもたちが楽しみにしている月に一度のロング昼休みでした。

子どもたちは、縄跳びや鉄棒、ボール遊びなど人と人との接触がない遊びをして、元気に過ごしていました。

寒い日が続きますが、積極的に体を動かして体力を高めていきましょう!

水の温まり方

本日(25日)、4年生の理科では「水の温まり方」について学習しました。

はじめに、先生が演示実験を行いました。子どもたちは、その実験を見ながら、どのように水は温まっているのかを図や言葉で予想しました。

子どもたちからは、「熱したところから温まるのではないだろうか。」、「熱せられた水が上に移動するのではないだろうか。」など、自分なりの予想を立て、意見を交流していました。

次回の実験結果が楽しみですね。

はじめに、先生が演示実験を行いました。子どもたちは、その実験を見ながら、どのように水は温まっているのかを図や言葉で予想しました。

子どもたちからは、「熱したところから温まるのではないだろうか。」、「熱せられた水が上に移動するのではないだろうか。」など、自分なりの予想を立て、意見を交流していました。

次回の実験結果が楽しみですね。

昔遊び発表会

22日(金)は1年1組の生活科の学習で「むかしあそびはっぴょうかい」が行われました。これまで行ってきたお手玉、あやとり、けん玉、竹とんぼなどの昔遊びについて、自分のできるようになった遊びを紹介しました。

友達の前で緊張しながらも、楽しそうに紹介したり、友達の頑張りを応援したりする姿が見られました。

これからも楽しみながら技のレパートリーを増やしてみましょう!

友達の前で緊張しながらも、楽しそうに紹介したり、友達の頑張りを応援したりする姿が見られました。

これからも楽しみながら技のレパートリーを増やしてみましょう!

寒さに負けない元気な姿

本日(21日)は、校庭での活動の様子を紹介します。

3年生は、体育で走り幅跳びを行っていました。密を避けるために、砂場を横に使って隣同士の間隔をあけ、力いっぱい跳んでいました。

また、1年生は、生活科で作った風車を試していました。走って風を受けると、色付けした風車がきれいに回転し、子どもたちはとても嬉しそうでした。

<3年生の様子> <1年生の様子>

3年生は、体育で走り幅跳びを行っていました。密を避けるために、砂場を横に使って隣同士の間隔をあけ、力いっぱい跳んでいました。

また、1年生は、生活科で作った風車を試していました。走って風を受けると、色付けした風車がきれいに回転し、子どもたちはとても嬉しそうでした。

<3年生の様子> <1年生の様子>

2年生の様子

本日(20日)は、2年生の授業の様子を紹介します。

生活科の学習では、昔遊びの「福笑い」を行いました。子どもたち一人一人が作った手作りの「福笑い」です。目隠しをしながら、友達の指示を聞いて、顔のパーツを置いていました。おもしろい顔が出来上がり、笑いが起こっていました。

また、図画工作科「かぶってへんしん」では、お面を作りました。一人一人デザインを考え、紙を貼り合わせて作りました。

さっそくお面を見せてくれたり、かぶってくれたりしました。どの作品も素晴らしい出来となりました。

生活科の学習では、昔遊びの「福笑い」を行いました。子どもたち一人一人が作った手作りの「福笑い」です。目隠しをしながら、友達の指示を聞いて、顔のパーツを置いていました。おもしろい顔が出来上がり、笑いが起こっていました。

また、図画工作科「かぶってへんしん」では、お面を作りました。一人一人デザインを考え、紙を貼り合わせて作りました。

さっそくお面を見せてくれたり、かぶってくれたりしました。どの作品も素晴らしい出来となりました。

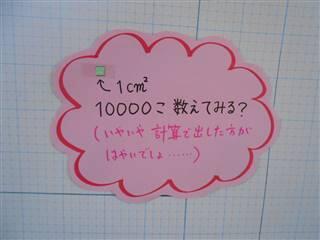

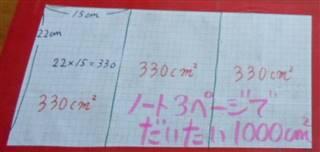

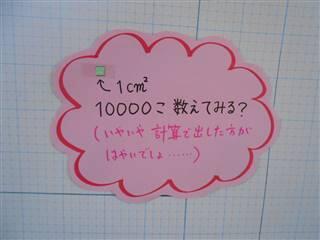

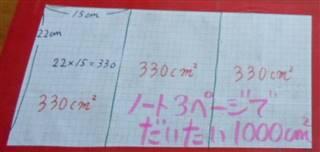

〇〇㎠ってどれくらい?

4年生では、算数の時間に面積の学習を進めています。

教室や廊下には、1㎠や1㎡を掲示したり、授業で「1㎠は指の爪くらい、1㎡は風呂釜くらい・・・」とそれぞれの単位に近いものを探したりするなど、量感を養う工夫がされています。

ちなみに1000㎠は身近な物で表すとどれくらいだと思いますか。

ノート3枚分と同じくらいだそうです。身近な物に当てはめて考えると面白いですね。ほかにも色々な面積を探してみましょう!

教室や廊下には、1㎠や1㎡を掲示したり、授業で「1㎠は指の爪くらい、1㎡は風呂釜くらい・・・」とそれぞれの単位に近いものを探したりするなど、量感を養う工夫がされています。

ちなみに1000㎠は身近な物で表すとどれくらいだと思いますか。

ノート3枚分と同じくらいだそうです。身近な物に当てはめて考えると面白いですね。ほかにも色々な面積を探してみましょう!

ハサミと紙のハーモニー

本日(18日)、6年生の図画工作科の学習では、「ハサミと紙のハーモニー」という題材に取り組みました。

作品の中には、どの角度から見ても顔に見えるような作品や、立体的に切り取った作品もありました。

使っているものは、はさみと紙だけですが、作る人の個性によって素晴らしい作品になるのは、まさに芸術ですね!

作品の中には、どの角度から見ても顔に見えるような作品や、立体的に切り取った作品もありました。

使っているものは、はさみと紙だけですが、作る人の個性によって素晴らしい作品になるのは、まさに芸術ですね!

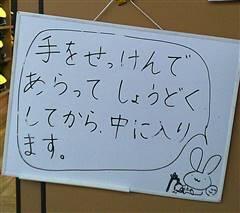

感染予防

冬休みが明け、2週目が終わりを迎えました。6日(水)の全校朝会での校長先生のお話や緊急事態宣言を受け、各学年・教室の至る所で、教室入室前の手洗い・消毒を呼び掛ける掲示がされています。

明日(16日)の日中は暖かくなる予報が出ていますが、来週は気温が低い日が続くようです。寒暖差に負けないよう、丁寧な手洗いと十分な睡眠・バランスの良い食事をとるなど、体調管理に努めていきましょう。

明日(16日)の日中は暖かくなる予報が出ていますが、来週は気温が低い日が続くようです。寒暖差に負けないよう、丁寧な手洗いと十分な睡眠・バランスの良い食事をとるなど、体調管理に努めていきましょう。

私のよいところは?

「ゲゲゲの鬼太郎」という作品を知っていますか。

本日(14日)は、3年生が道徳の時間に、ゲゲゲの鬼太郎の作者「水木しげる」さんの生涯についてのお話をもとに学習を行いました。

子どもたちは、自分の得意なことを生かして生活していくことの大切さについて考えることができました。

人それぞれ、好きなこと、得意なことがあると思います。それをさらに伸ばしていけるよう自分を見つめ直してみましょう!

本日(14日)は、3年生が道徳の時間に、ゲゲゲの鬼太郎の作者「水木しげる」さんの生涯についてのお話をもとに学習を行いました。

子どもたちは、自分の得意なことを生かして生活していくことの大切さについて考えることができました。

人それぞれ、好きなこと、得意なことがあると思います。それをさらに伸ばしていけるよう自分を見つめ直してみましょう!

訪問者 since 2009/5/18

5

7

5

6

2

1

5

お知らせ

◎R6 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

◎R6 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。

リンク

お問い合わせ

ご意見、ご感想等ございましたら、リンク先ページのe-mailアドレスまでお願いいたします。