文字

背景

行間

佐原小学校ブログ

佐原小学校ブログ

ことばあつめをしよう!

本日(20日)、1年生の国語では、教室の中にある「ことばあつめ」をしました。言葉の前に番号を書き、授業の中でどれだけ書けたか分かるようにしました。子どもたちの中には、50語以上の言葉を書いている子も見られました。

これからたくさん字の練習をして、自分の書きたい字がすぐに書けるように頑張りましょう!

これからたくさん字の練習をして、自分の書きたい字がすぐに書けるように頑張りましょう!

新体力テスト

本日(19日)、5年生では、室内競技のみ新体力テストを実施しました。

前回の記録を提示したことで、明確な目標に向かって取り組むことができました。結果を見て、喜んだり、悔しがったりしながら、良い汗を流していました。

これからも体をたくさん動かして、健やかな体を保てるように頑張りましょう!

前回の記録を提示したことで、明確な目標に向かって取り組むことができました。結果を見て、喜んだり、悔しがったりしながら、良い汗を流していました。

これからも体をたくさん動かして、健やかな体を保てるように頑張りましょう!

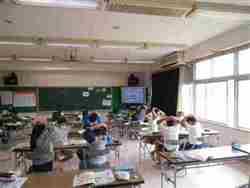

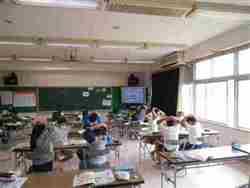

3年生 外国語 How are you

本日(18日)、3年生の外国語の授業では、"How are you" の単元を学習しました。

3年生は、自分の状態を表現する言い方をジェスチャー・ゲームを使って学習しました。I'm good, sad, hungry, happy, tired, fine. の表現をジェスチャーを使いながら、上手にクラスの友達に伝えていました。

3年生は、自分の状態を表現する言い方をジェスチャー・ゲームを使って学習しました。I'm good, sad, hungry, happy, tired, fine. の表現をジェスチャーを使いながら、上手にクラスの友達に伝えていました。

1年生と仲良くなろう!プロジェクト

本日(17日)、6年生のわくわくの授業では、1年生と仲良くなろう!プロジェクトを進めていました。プロジェクト内容は、佐原小学校のきまりを動画で教えてあげることです。各委員会に分かれて、場面設定を、どうすれば1年生に分かりやすく伝えることができるのか工夫して考えていました。

役割やセリフを決めて、納得のいく動画を作りましょう!

役割やセリフを決めて、納得のいく動画を作りましょう!

すみれとあり

本日(14日)、2年生の国語科の学習では「すみれとあり」を読み、疑問に感じた箇所を探す活動を行いました。先生が本文を読み聞かせる場面では、目で追うだけでなく、指でなぞりながら文章を読む姿が見られました。集中して聞いたり読んだりしたことで、すみれやその種、ありについての不思議をたくさん見付けることができました。

考えを共有する場面では、子どもたちで指名をし合って発表をする、リレー形式での発表が行われました。話し手・聞き手ともに相手に体を向ける姿も見られ、素晴らしかったです。今後も積極的に、授業に取り組んでいきましょう!

考えを共有する場面では、子どもたちで指名をし合って発表をする、リレー形式での発表が行われました。話し手・聞き手ともに相手に体を向ける姿も見られ、素晴らしかったです。今後も積極的に、授業に取り組んでいきましょう!

わたしのお気に入りの場所

本日(13日)、6年生の図工では、学校の中のお気に入りの場所を描きました。

自分で撮った写真を参考にしながら、夢中になって取り組んでいました。授業では、立体的な絵を描くことが目標とされており、遠近法を用いて細部まで気を配っている様子が見られました。完成まで頑張りましょう!

自分で撮った写真を参考にしながら、夢中になって取り組んでいました。授業では、立体的な絵を描くことが目標とされており、遠近法を用いて細部まで気を配っている様子が見られました。完成まで頑張りましょう!

5年生 外国語 When is your birthday?

本日(12日)、5年生は自分の誕生日を英語で言えることを目標に「月」の英語での言い方を学習をしました。

キーワードを一つ決め、そのキーワードが聞こえたら、拍手をする「キーワードゲーム」というアクティビティに楽しく取り組み、12種類ある「月」の発音ができました。

キーワードを一つ決め、そのキーワードが聞こえたら、拍手をする「キーワードゲーム」というアクティビティに楽しく取り組み、12種類ある「月」の発音ができました。

絵の具を塗ると...

本日(11日)、ほし組3では図画工作科の学習で「ふしぎな いきもの あらわれた」という活動を行いました。

事前に見つけた身近な生き物や植物を白いクレヨンで描いていて、その作品はそれぞれの形がよく捉えられていました。また、その上に絵の具を塗ると、生き物や植物が鮮明に浮かび上がり、子どもたちも大喜びでした。佐原小の身近な自然を感じられる素晴らしい作品となりました。

今後も自分自身の感性を大切にし、想像力豊かな作品を作り上げていきましょう。

事前に見つけた身近な生き物や植物を白いクレヨンで描いていて、その作品はそれぞれの形がよく捉えられていました。また、その上に絵の具を塗ると、生き物や植物が鮮明に浮かび上がり、子どもたちも大喜びでした。佐原小の身近な自然を感じられる素晴らしい作品となりました。

今後も自分自身の感性を大切にし、想像力豊かな作品を作り上げていきましょう。

クラブ活動

本日(10日)、4・5・6年生でクラブ活動がありました。

今年度、初めてのクラブ活動ということで、子どもたちの張り切る姿が見られました。また、異なる学年で声を掛けあって準備する姿は、さすが上級生だと感じました。

次回は、7月の予定です。一生懸命頑張りましょう!

今年度、初めてのクラブ活動ということで、子どもたちの張り切る姿が見られました。また、異なる学年で声を掛けあって準備する姿は、さすが上級生だと感じました。

次回は、7月の予定です。一生懸命頑張りましょう!

家庭学習

本日(7日)、5年生では単元テストやチャレンジテストを行いました。この日に向けて、家庭学習に一生懸命取り組んできました。児童の自学ノートを見ると、「計画・テスト・分析・練習」を意識したノートとなっており、授業を通してできなかったところや苦手なところを中心に勉強しているようでした。

自分の目標を設定し、達成するための勉強を継続して頑張りましょう。また、分からないことがあれば、先生や友達にも相談してみましょう。

自分の目標を設定し、達成するための勉強を継続して頑張りましょう。また、分からないことがあれば、先生や友達にも相談してみましょう。

訪問者 since 2009/5/18

5

7

7

5

0

4

8

お知らせ

◎R6 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

◎R6 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。

リンク

お問い合わせ

ご意見、ご感想等ございましたら、リンク先ページのe-mailアドレスまでお願いいたします。