文字

背景

行間

香取中日誌

3連休明けの香取中

2月24日(火)みなさんお元気ですか。昨日は関東地方で春一番が吹いたと気象庁から発表がありました。「春一番」とは冬から春に移ろう時期に始めて吹く南よりの温かい強い風のことです。みなさんの家の周りは大丈夫だったでしょうか。

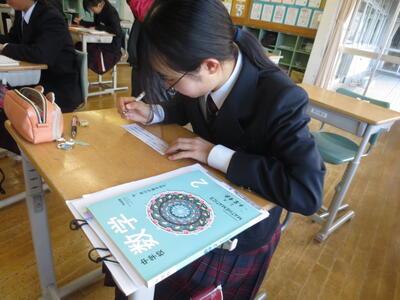

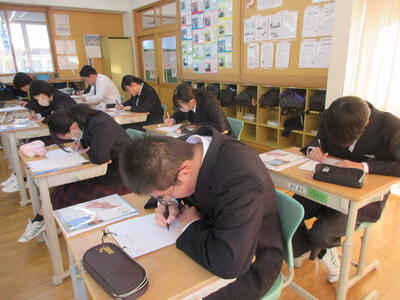

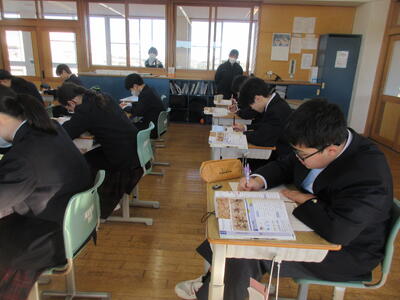

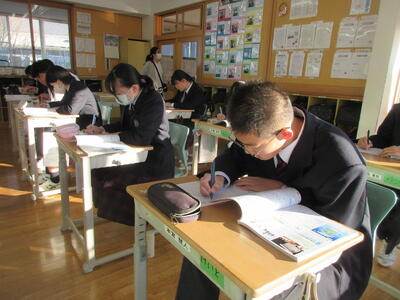

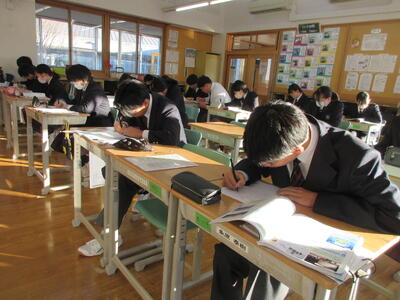

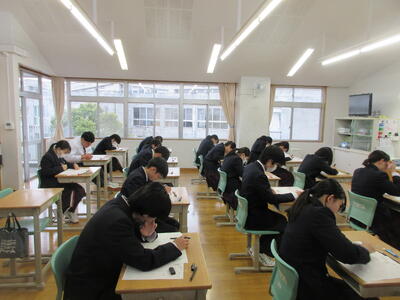

さて、今日の香取中。1,2年生は実力テストの2日目。理科と社会を実施しました。3連休中に、これまで学んだことの振り返りができたことと思います。3年生は、卒業式に向けて式練習の初回。昨年度の卒業式ビデオを見ながら動きを確認しました。

今日の給食はアジアン料理。ヤンニョムチキンに春雨丼の具にごはん、チョレギサラダに牛乳でした。久しぶりのヤンニョムチキン。ヤンニョムの意味を調べると、韓国料理で使われる合わせ調味料の総称。主にコチュジャン、ニンニク、砂糖が入ったもののようです。おいしくいただきました。

午後からの授業。1年生は国語。四季の詩を一編ずつグループごとに読み合い、グループによって解釈に違いがあることを知り、「詩」のもつ奥深さ、自由さなどを味わいました。2年生は英語。スライドを使ってこれまで学んだ表現の復習を行いました。

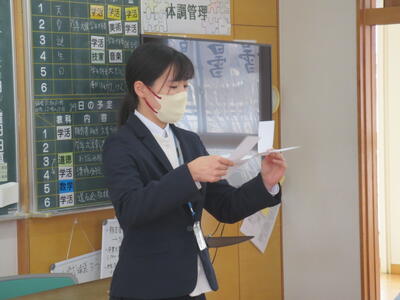

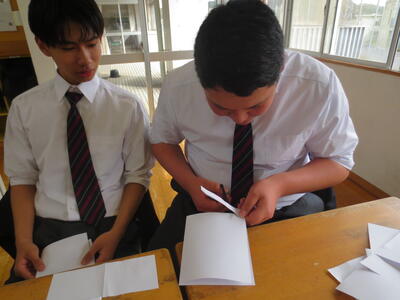

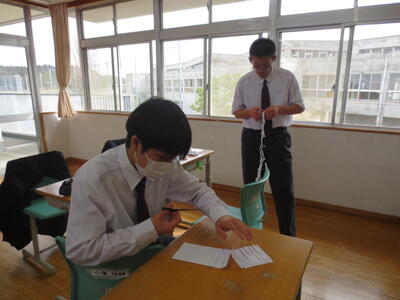

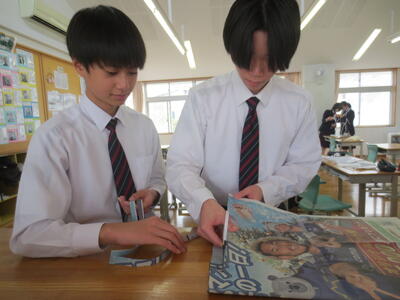

3年生は数学ラストの授業。3年前に算数と数学の違いをカレーづくりの料理にたとえた説明から始まった授業。最後は解き方を考えるプロセスを楽しんでもらいたいという教科担当の先生の願いから、1枚の紙とはさみを使った授業。ウォーミングアップで、切り口を工夫することで不思議な立体物ができることを確認した3年生。その後、同じA4サイズの紙にはさみを入れることで、人一人が通り抜けられる輪を作ること、工夫次第で複数の人が1枚の紙からできた空間をくぐり抜けることができることを考え、作ってみました。皆さん素敵な笑顔。A4サイズで物足りないペアは新聞紙を作って実験をしました。数学の先生からのラストのメッセージは、「私は数学が大好きだということ、答えを導き出すプロセスを含めて数学が好きだということ」でした。それは、「答えは一つだけど、そこにたどり着くプロセスは一つではない。」「考え方はいろいろある。」と言うことではないでしょうか。そして、考えるプロセスを楽しめる飽きない、あきらめないこころを大事にして欲しいことを3年生に伝えたかったのではないでしょうか。

第7回利根川下流部自然再生シンポジウム in 香取について

2月23日(祝)みなさんお元気ですか。3連休の最終日です。春を思わせるあたたかさの今日。風も強くまるで春一番がやってきそうですね。香取中の生徒のみなさんは体調を崩さず過ごしているでしょうか。明日はみなさん元気に登校するのを楽しみに待っています。

さて、2月6日(金)小見川市民センターいぶき館多目的ホールで行われた「第7回利根川下流部自然再生シンポジウム in 香取」について動画配信が始まりました。期間限定で4月30日までとなります。3年生のみなさんは6月に座学、7月に野外フィールドワークには全校で参加しましたが、シンポジウムには入試直前で参加しませんでした。ぜひ、当日の様子を見てみてください。 保護者、地域のみなさま、本校のホームページを日頃よりチェックいただいている香取中サポーターのみなさまにもご覧いただけると幸いです。

今日の香取中

2月20日(金)みなさんお元気ですか。3年生は公立高校の入試を終えて学年内特別日課に入っています。入試の振り返りを行いながら、各教科で最後の授業を行っています。全部は紹介できませんが、その一部を画像とともにお送りします。

3時間目は体育。2チームに分かれてバレーボール。3年生は昼休みにもクラスの仲間とバレーボールをするほどバレーボールが大好き。最後の体育もバレーボールを試合形式で存分に楽しみました。

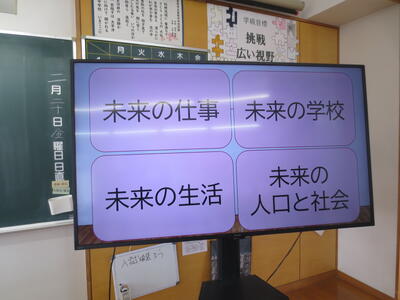

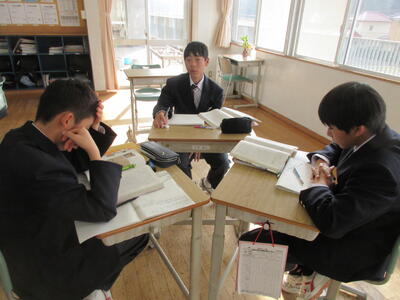

4時間目は社会。未来の社会はどうなるのだろうか、未来の学校は?未来の仕事は?グループに分かれて話し合いをしました。

今日の給食はアジアン料理。ぎょうざに八宝菜、ごはんに韓国のり、温野菜(ブロッコリー)に牛乳。高校へ入学するとお弁当がメインになると思います。3年生のみなさんはあと何回給食を楽しめるでしょうか。

5時間目は国語。国語を学ぶ意味を「ことば」を切り口に担当の先生から熱くメッセージ。その後、中学校生活を総括して17文字の俳句に挑戦。五七五の下五を「卒業す」でしめる俳句が3年生からつむぎだされました。

6時間目は英語。ALTの先生とも最後のレッスン。中学校生活の一番の思い出をプレゼン資料をもとに一人ひとりスピーチをしました。思い出がつまった3年間を英語でしっかり発表! 今回の入試の英語では学校ホームページを英語で作るとしたら、学校の特徴を具体例や理由を示しながら20~30語で記述する問題が出題されています。自分の考えをまとまった語数で表現することが求められています。きっと本校の3年生は自分の考えをテストでも発揮できたのではないでしょうか?

さて、明日から3連休になります。寒さも緩むようです。全学年ともに体調を整えて元気に登校してくれることを願っています。

今日の香取中

2月19日(木)みなさんお元気ですか。今日は二十四節気のひとつ、『雨水』。降るものが雪から雨に変わる頃。 山に積もった雪や氷がゆっくりと解け始め、雪どけ水が田畑を潤す時期。昔から「雨水」は田畑の準備を始める時期の目安と言われてきました。公立高校受検をした3年生のみなさん、慣れない会場での受検で緊張の連続だったと思います。卒業に向けて、新たなスタートを切る時です。体調を崩している人が増えてきていますので、健康に十分留意してください。

さて、今日の午後から学校運営協議会を開催しました。メンバーは地域の学識経験者の方や児童主任委員さま、PTA会長さま。今年度の学校運営方針を受け、どのように学校経営を進めてきたかを説明したのち、学校評価アンケートの結果をもとに1年間を総括しました。学校運営協議会の委員の皆様には、防災意識や読書習慣などさまざまな点について感想やご意見を多数お聞かせいただきました。ありがとうございました。よりより学校づくりに尽力してまいります。

公立高校入試2日目

2月18日(水)みなさんお元気ですか。今日は入試2日目。受検生のみなさんの力が発揮できていることを願っています。さて、以下は昨日の国語の試験で「読み」と「書き」で出題された漢字を使ってメッセージをつくりました。みなさんは「読み」と「書き」は大丈夫でしょうか。チャレンジしてみてください。

|

中学3年のみなさん、50年後の自分に宛てる手紙を書くとしたら、どんなメッセージを自分に宛てるでしょうか。50年後というと65歳。2076年はどんな世界になっているのでしょうか。 50年後も、美しい丘陵地帯に色とりどりの花が咲き、芳香をかぐことができる自然は残っているでしょうか。カチョウ風月を楽しむ日本の伝統文化や自然を愛でる心は受け継がれているでしょうか。 利根川にはオオセッカやコジュリンたちが住み続けられるヨシ原は残っているでしょうか。地球環境を壊さず生活するためのエネルギーは賄えているでしょうか。私たちは、未来の世代への責任をハたすことができているでしょうか。 人と人とのネットワークは保たれているでしょうか。誰かを支え、社会をモり上げるコミュニティはあるでしょうか。誰かをキュウゴしたり、またキュウゴされたりしながら、あなたや身の回りの仲間は健康でいるでしょうか。 65歳のあなたに宛てた手紙を50年後に読むと誓うなら、さあ、どんな言葉をあなたは届けますか。 |

香取中学校では体調不良者が多く出はじめました。学校の一斉メールtetoruをとおして連絡をしております。ご確認いただき、体調管理に気を付けるようお願いします。

ところで、香取市の姉妹都市であるサイパン市の中学校と本校1,2年生が今年度末3月にオンラインで交流することになりました。サイパンとの国際交流は3年前、一昨年に引き続き3回目となります。そこで、今日の午後から教育委員会の方と本校職員で打ち合わせを行いました。詳しいことがわかりましたら、またお知らせいたします。英語の授業で学んだことが国際交流の中で生かせることを期待しています。

公立高校入試1日目

2月17日(火)みなさんお元気ですか。今日は千葉県公立高校入試の初日。朝、香取駅から電車で小見川方面、佐原方面に向かう受検生を見送りました。今日は国語、数学、英語の試験。そして、1,2年生も実力テスト。これまでの学びの成果が発揮されていることを願っています。

今日の給食はかに玉風塩あんかけにごはん、ワンタンスープに豚キムチ炒め、牛乳に蒸しケーキ。今日もおいしくいただきました。

今日の香取中

2月16日(月)みなさんお元気ですか。先週土曜日に校庭の樹木の剪定を地元の造園さんにしていただきました。今日もグラウンド奥のいぶきの剪定や伐採した枝などの片付けなどを行っていただいています。

さて、2時間目の1年生は理科。今日の学習課題は『火成岩と深成岩のつくりにはどのような違いがあるのだろうか」実際に火成岩と深成岩をその粒のつくりや色の違いに注目して観察しました。4時間目は1,2年合同体育。ソフトテニスのテストをグラウンドに作らされた2面のコートで実施しました。そして、5時間目は3年生を送る会のリハーサルを1,2年生が体育館で、3年生は明日、明後日と行われる千葉県公立高等学校入学者選抜試験、いわゆる入試に向けて事前指導を行いました。心身ともに整えて明日明後日の入試に臨んでください。応援しています。

卒業式に向けて

2月14日(土)みなさんお元気ですか。今日はおだやかな一日。香取中学校では業者さんが来校し、校庭の樹木の剪定を行っていただいています。毎年この時期、卒業式に向けて学校教育環境の整備の一環です。梅の花も青空に映えて満開です! 公立高校受検の3年生のみなさん、この週末を健康管理に十分留意して17日、18日の選抜試験に臨みましょう!

かとらぼノートの日

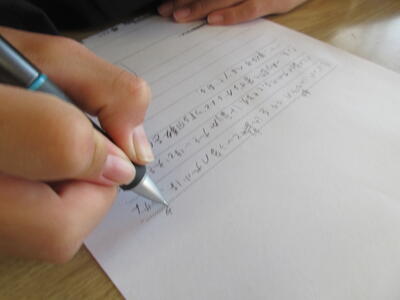

2月13日(金)朝の時間は全校でかとらぼノートの日。今回は数学。数学の教科書で大切な部分を聴いて書き取る「聴写」に今週もチャレンジ。1,2年生はデータ資料の読み方、3年生は2次関数に関する文章を書き取りしました。その後、さらに理解を深めるために助詞の穴埋め問題も行いました。聴いた内容を適切に漢字に直すことができることは、内容を理解しているひとつの判断材料と考えています。私たちは瞬時にして聴いた音をひらがなやカタカナ、漢字に変換して内容をつかんでいます。ですが、聞いた内容自体が理解していなければ、いくら音として聞き取れても、その音のかたまりを意味のかたまりにすることはできません。「聴写」は聞き取った教科書の内容を自分は本当に理解しているかという自己チェックにもなります。香取中は読解力向上の上で、「視写」に加えて「聴写」も大切な力だと考えます。

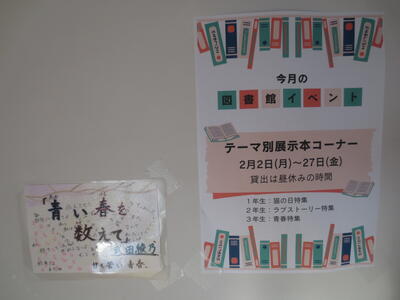

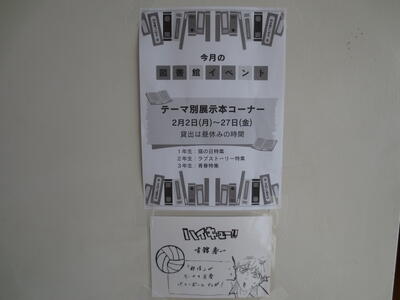

現在、図書室では図書委員のセレクションによる『テーマ別展示本コーナー』が27日(金)まで開かれています。本校の開放的な図書室で読んだり、借りて家で読んだりと読書を楽しんでくれたらと願っています。

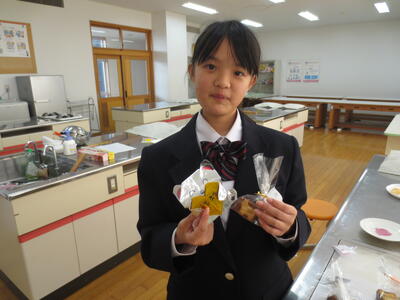

さて、今日は家庭科室でなでしこ学級の調理実習が行われています。粉からクッキー生地をつくり、型抜きをしてオーブンへ。そしてきれいにトッピングなど飾り付け。おいしくてかわいくて素敵なクッキーが完成しました。

5時間目の1年生は社会、定期テストの振り返り。掛け図を使いながら学んだことの確かめを行いました。2年生はALTの先生と受け身の文のおさらい。いろいろな画像が紹介され、実際にどんな場面で受け身の文が使われるのかを確認。「この雪だるまは~さんによって作られた。」と表現する場合、This snowman was made by ~.と思っていたら、ALTの先生はbuiltを使うことを教えてくれました。組み立て感を出すにはbuiltが使われることが多いことに気づかされました。また、授業では新たな情報が!These sweets were made by Mr.〇〇. とモニターに映し出されたチョコレートやクッキー、ケーキなどが英語科担当の先生によって作られたことがわかりました。「スイーツ男子」の先生がつくったスイーツはとてもおいしそうでした!3年生は国語。ことばゲームで語彙を増やした後は、入試の備え文法問題を中心に確認をしました。公立高校を受検する3年生のみなさん、健康管理に十分留意して休日を過ごしてください。応援しています。

今日の香取中

2月12日(木)みなさんお元気ですか。今朝も霜がおり寒さが厳しかったですね。体調は大丈夫でしょうか。登校挨拶を交わす中、ピロティ前の中庭にあるクスノキに鳥がエサをついばみに来ていました。昨日の雨で雪が解け、ようやく地面も見えてきました。

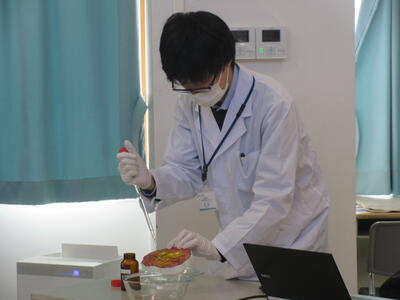

さて、3時間目は薬剤師さんがお見えになり、教室内の二酸化炭素量や照度の検査を行いました。結果は特に問題ないとのことでした。本校は廊下を含めてガラスが多いため大変明るい作りになっています。

6時間目、3年生は公立高校入試に備えて面接練習や作文練習に集中。1,2年生は3年生を送る会に向けて準備を進め明日リハーサルを行う予定です。

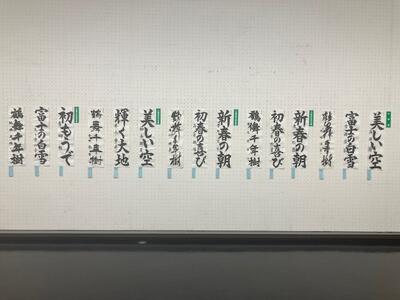

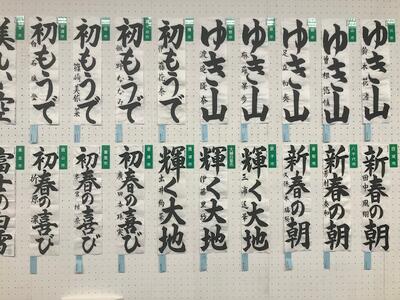

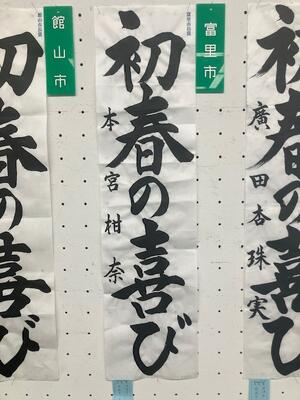

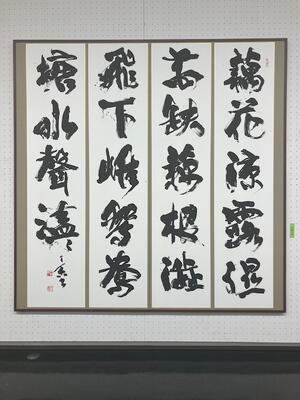

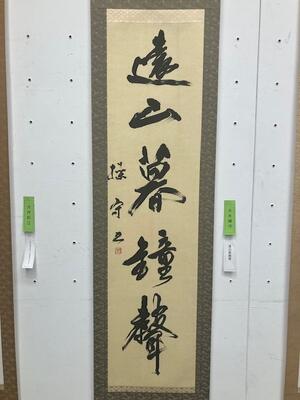

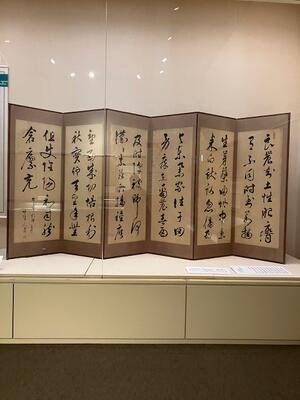

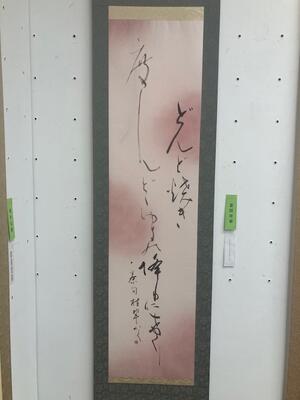

千葉県小・中・高校書き初め展覧会

2月11日(祝)みなさんお元気ですか。2月10日~15日まで千葉県立美術館では第78回千葉県小・中・高校書き初め展覧会が開催中。中央審査まで進んだ本校2年生の作品が富里市長賞を受賞。現在千葉県立美術館で展示されています。ここでその雅な出来栄えの作品を紹介いたします。

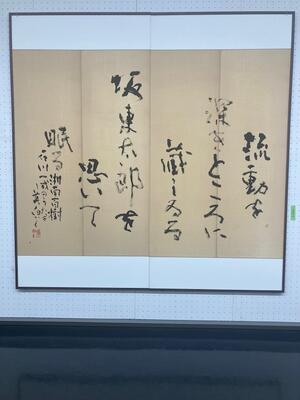

なお、県立美術館では書星会の書星選抜展も開催されており、書道の世界の奥深さを味わうことができます。また、『彫刻に触れるとき 「さわる」と「みる」がであう彫刻展2026』も無料で鑑賞することができます。

また、特別展で千葉市を拠点に活動する神谷紀雄さんの陶芸展も開かれており、身近な梅や椿、あやめなどの植物を題材にした陶芸作品を鑑賞することができます。 ぜひ、いろいろなアートに触れてみてはいかがでしょうか。

休校明けの香取中

2月10日(火)みなさんお元気ですか。休校明けの今朝、雪残る通学路から登校してきた生徒のみなさん。笑顔での朝のあいさつにほっこりほっとしました。場所によってはまだまだ路面が凍結のまま。車で送られてきた人の中には徐行運転による渋滞にあった人もいました。無事登校できたことに安心しました。

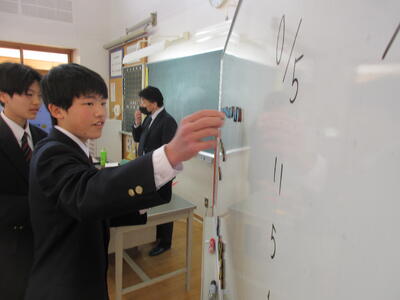

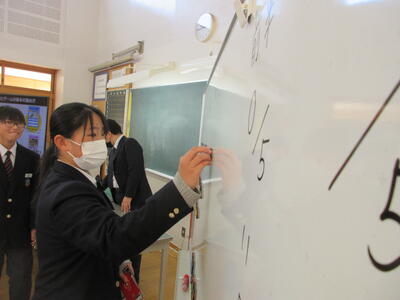

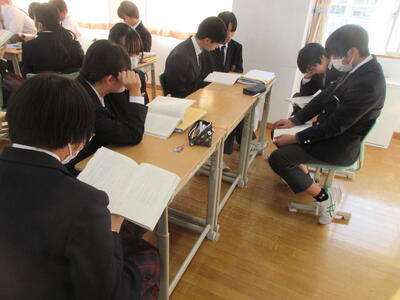

さて、今日は5時間目の授業を紹介します。1年生は国語。ヘルマン・ヘッセの「少年の日の思い出」を現在学んでいます。今回はグループに分かれて登場人物の人物分析。まるでプロファイリングのように物語というデータをもとにどんな人物像かを議論しながら黒板に書いていきました。一人では気づけなかったことがグループで話し合うことで見えてきたり、深く考えるきっかけになったりしているようで、1年生の皆さんの表情がとても真剣でした。この「少年の日の思い出」は2年生の「夏の葬列」3年生の「故郷」や「初恋」などとともに、中学3年間で学ぶ国語の作品で印象深いものかもしれませんね。

2年生は英語。受け身(受動態)をランキングクイズをとおして復習しました。2025年一番多くみられた映画ベスト5や一番歌われたカラオケソングなど、4チームに分かれて競い合いました。そこで使われていた表現が「was seen 見られた」や「was sung歌われた」など。先生が英語で話すこれらの表現をたくさん耳から聞くこと(インプット)で実際に使われる受け身の表現を理解していきました。何といっても2年生の笑顔・笑顔・笑顔。とても素敵な表情。そしてランキングに総立ちで見入ったり。本当に知りたい情報にはみなさん貪欲であること。貪欲は意欲の表れ。2年生のクラスにはたくさんの英語があふれていました。

3年生はテストの振り返り。入試直前ということもあり、いつもに増してみんな熱心に先生の解説などを聞き、テストの振り返りを行いました。

2/9 休校の香取中

2月9日(月)みなさんお元気ですか。本日2/9は積雪のため安全を最優先に休校といたしました。晴天の中、グラウンドの雪が日差しを反射して校舎が鮮やかに輝いて見えます。

さて、安全第一に出勤できる職員で校舎・校庭の安全確認を行い、登下校時の通路や体育館側手前駐車場の一部を雪かきをしました。明日の登下校の際、残雪で足もとが悪くなっています。転倒などしてけがをしないよう十分気をつけるようにしてください。また、高い樹木や建物から雪が落ちてくる場合もありますので安全確認をしながら通行をお願いします。

なお、保護者による送迎時に体育館側駐車場をご利用される場合、雪かきが全ての範囲で終わっていませんので、徐行運転を心がけ、スリップ等しないようにお気をつけください。

2/8 今日の香取中

2月8日(日)みなさんお元気ですか? 昨日からの雪のため、明日2月9日(月)は休校といたします。明後日2/10の登校については明日2/9お昼以降にtetoru及び本ホームページでお知らせします。

さて、学区を巡回しましたところ、かなりの積雪です。正面玄関前で約12cmほどの積雪を午後1時時点で観測しています。香取中では線路側通用門の入り口を地域の方が親子できれいに雪かきをしてくださいました。ありがとうございました!生徒のみなさんの自宅周辺は大丈夫でしょうか。自宅の雪かき雪遊び等でけがをしたりしないようにしてください。公立高校入試を控えている3年生のみなさん、そして、3年生を送る会に向けて頑張っている1,2年生のみなさん、健康が第一です。不要な外出は控え、体調管理をしっかりして明日は自宅での学びに励みましょう。

以下の画像はお昼時点での校庭と学区周辺(車を止めて安全を確認した上で撮影)国道356号線沿線や津宮河岸、神道山、香取神宮の様子です。雪がやんでとけだしても凍結して早朝や日陰の場所は転倒しやすいので十分気を付けるようにしてください。

ソフトテニス県団体戦香取予選会 女子準優勝!

2月7日(土)朝から雪が降る東総運動場テニスコートで、ソフトテニス県団体戦香取予選会が開催されました。悪天候のため急遽トーナメント戦に変更。男子は1ペアのみのオープン参加。小見川中と対戦しましたが、残念ながら敗退。女子は初戦多古中と対戦、2組の2年ペアの安定したプレーと1年ペアの健闘もあり3-0で勝利。準決勝は東庄中と対戦し2-1で勝利。決勝は佐原中と対戦。惜しくも1-2で準決勝。

5月の台風並みの悪天候に引き続き、今回の雪が吹き付ける中、選手のみなさんの気合の入ったプレー、素晴らしかったです。そして、酷寒の中、保護者のみなさまの声援・送迎、顧問・指導者のご指導ありがとうございました。感謝申し上げます。

雪景色の香取中

2月7日(土)みなさんお元気ですか。朝から雪が舞い散る1日。お昼過ぎからはうっすらと積もり始めました。月曜日の登校時に足元が悪くならないことを祈るばかりです。みなさん、体調を崩さないようにしてください。梅やさざんかが雪の寒さの中、凛とした姿で花を咲かせています。気持ちが清らかになります。

第7回利根川下流部自然再生シンポジウムin 香取

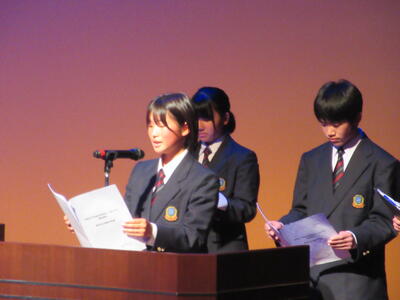

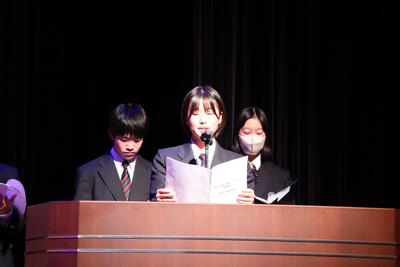

2月6日(金)みなさんお元気ですか。昨日に引き続きあたたかな一日。午後から1,2年生が小見川市民センターいぶき館で利根川下流部自然再生シンポジウムに参加しました。第一部は一般社団法人日本建設情報総合センター理事の三橋さゆりさんが「利根川流域と渡良瀬遊水池」と題して基調講演。私たちが自然と共生して生きていくWISE USE(賢く利用)という考え方や貴重なコウノトリが渡瀬遊水地で繁殖できるよう「巣塔(すとう)」を設置していること、そこで生まれたコウノトリが神栖に飛来していること、今ある環境をどう大切にしていくかをお話しいただきました。話題提供では香取市役所商工観光課の行木章観光班長からは水郷地域や歴史的な資源を活用した観光振興の取組が紹介されました。水郷佐原あやめパークや加藤洲十二橋巡りなど水郷地域の資源活用を中心にお話がありました。本校でも学区に水郷地区の一部も含まれていますね。

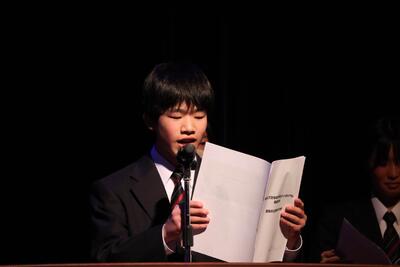

そして、第2部では利根川の自然環境を活用した体験学習に参加した4校の発表。トップバッターは本校、香取中。初の体験学習、初のシンポジウム参加。6月の座学、7月の野鳥観察、ヨシ原調査を生徒会本部役員の皆さんがプレゼン資料をつくり報告してくれました。緊張の中ですが、はっきりと大きな声で聴きやすい発表、立派でした!その他に「環境学習会で学んだこと」と題して東庄中学校が発表、「利根川の魅力を100年先へ~世代を越えて受け継ぐ愛~」と題して神栖市立波崎第二中学校、「利根川の魅力 再発見!」と題した銚子西中学校からの発表もあり、その継続的な学びや探求心、意欲的なプレゼンなど目を見張るものばかりでした。

有識者の方々のお話やパネルディスカッションをはじめ、他地区の中学生の取組を聞けた本校の1,2年生。大変な刺激になったのではないでしょうか。今あるもの、この貴重なヨシ原や野鳥の生育場所をどう生かすか、そのためにはまず「知る」ということ、そして「気づく」ということ、そこから学びは始まります。利根川をとおして、他校の生徒とつながり、自然とつながり、地域とつながる。そして未来をつむぐ人になってくれたらと願っています。

利根川下流河川事務所をはじめ関係機関のみなさま、貴重な機会をいただきましたことにお礼申し上げます。ありがとうございました。

今日の香取中

2月5日(木)みなさんお元気ですか? 今朝の日の出前は雲が茜色の照らされ幻想的でした。目を技術棟の裏手に移すと今さざんかが満開です。花言葉を調べると「希望」や「困難に打ち勝つ」。

さて、今日は定期テストの2日目。英語と理科。その後2時間授業を行い給食をたべて下校。本日のメニューはグリルチキンに白滝のピリ辛炒め、ごはんに魚ふりかけ、味噌汁、牛乳にデザートはたまごプリンでした。午前中は音楽室と体育館ではピアノの調律。毎年来ていただいている調律師さんの丁寧な仕事ぶりに感謝です。立春を過ぎ新たな1年のスタートに合わせ、ピアノの調律をしていただいています。音楽の授業や卒業式や入学式など、数多く出番のあるピアノ。声を合わせハーモニーを作っていく上でピアノのメンテナンスは欠かせません。今日は音楽の授業が2,3年生でありました。調律を終えたばかりのピアノ伴奏での歌声。いつもと変わらないことを続けることの大切さを感じます。

生徒下校後、午後2時45分からは職員研修。来年度からタブレット端末がかわり、それに伴いOSも変わるため講師の方を招いて研修を実施。香取小の職員のみなさんとの合同研修となりました。職員も生徒のみなさんと共に、学び続ける仲間です。

立春!

2月4日(水)みなさんお元気ですか。昨日は節分。そして、今日は立春。これから春に向かって季節が動き出す時期。実際には寒さが一番厳しくなる時でもあり、今週末は雪が降るかもしれない予報も出ています。体調管理に気をつけていきたいですね。

今日の香取中。まずは登校の様子を紹介。寒い中、元気に登校しています。校庭には紅梅が咲き出しています。そして、今日明日と本校では定期テスト期間。給食後下校となります。1年間の学びを締めくくる大切なテスト。そして、3年生にとっては公立高校入試に向けて模擬入試の意味合いもある今回のテスト。力を発揮できることを祈っています。

本日の給食はパンの日、洋食メニュー。食パンにパテチョコ、ミートコロッケにコンソメジュリアン、お豆もソテー、ヨーグルト。おいしくいただきました。

今日は節分 福来たる!

2月3日(火)みなさんお元気ですか。今日は節分。冬と春を分ける日。明日の立春を前にしたこの節分が有名ですが、実は「節分」は年に4回あります。立春、立夏、立秋そして立冬、それぞれの前日が節分。冬から春への節目が私たちにとって寒い冬からあたたかい春を迎えるため、大事なのでしょうか。目には見えない時間を節目として季節の変わり目に祝う伝統行事。大切にしたいですね。

さて、本日の朝の読書の時間では、2年生学習室で生徒会本部役員のみなさんが今週金曜日2/6に行われる『利根川下流部自然再生シンポジウムin 香取』での発表練習を行っていました。聞きやすい声、話すスピード、単語の発音、イントネーション(抑揚)、スライド毎の間など、こまかな点に気をつけながら、聴く人にとって理解しやすい発表となるよう細心の注意を払っての練習。金曜の午後からは小見川いぶき館でのシンポジウムに1,2年生全員で参加する予定です。

今日の給食は節分にちなんだ献立。たらのりごまフライにごはん、けんちん汁に青菜おかか炒め、牛乳に節分の豆が出されました。豆は「魔を滅する」という語呂合わせで邪気を払う力があると信じられていることから、豆まきをすると言われています。(諸説あります)。そして、福もやってきました。昨年度SSS(スクールサポートスタッフ)として勤務されていた方がお子さんを出産され、その元気な姿を親子ともども見せてくれました。まさに、『福』来たる!

1,2年合同道徳 第1弾、第2弾

2月2日(月)みなさんお元気ですか。2月に入りました。今日は日差しがあたたかくおだやかな一日でした。

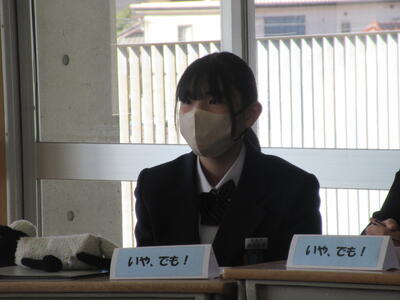

さて、香取中では先週の金曜日と今日の2日間で、1,2年合同道徳を実施しました。2年生は13名、1年生は15名と少人数の学級。昨年末は、1,2年合給食も実施。異学年ともかかわることを大切にしています。その一環として、先週金曜日は2年生の担任、本日は1年生の担任が担当して、1,2年合同道徳の授業を行いました。座席を円卓にして、それぞれの意見が聞きやすくしたり、金曜日の回では自分の考えを三角柱で意思表明(①わかる!共感! ②いや、でも ③なんでやねん)など工夫を凝らし、考え議論しながら、よりよい生き方ができるよう考えを深めました。普段聞けない他学年の生徒の意見も聞けたり、参加者全員の考えを共有したりと、合同で行うからこそできる試みをしてみました。金曜日は「見てはいけない手紙」を題材に善悪の判断や自身を深く見つめること、月曜日の今日は「カーテンの向こう」を題材に相手を思う心や嘘(うそ)について考えを深めました。

3年生を送る会では、1,2年合同での発表も控えています。本校の学校教育目標のように「人とつながり、かかわり、学び合う」ことを大事にしていきたいと思います。

校庭の梅の花が咲き出しました!

1月31日(土)みなさんお元気ですか。新年に入って今日で1か月が終わります。明日からは2月。

駐車場に面したグランド側に1本の梅の木があります。毎年濃いピンクの花を咲かせ、6月にはたくさんの実がなる木。ここ数日前から、つぼみがふくらみ開花し始めました。青空に映える梅の花の季節となっています。

「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 服部 嵐雪 」

梅が一輪 また一輪、と春に向かって暖かくなっていく様子を詠んだ俳句ですね。3年生のみなさんにとってはいよいよ公立高校入試まであと2週間あまりとなってきました。風邪をひかないようにしてくださいね。

香取郡市統一献立『味わおう千葉の恵み』登場!

1月30日(金)本日の給食は香取地区の給食センターの栄養教諭の先生方が香取市、神崎町、多古町、東庄町の地場産物を取り入れた「香取郡市統一献立」の日。香取市と言えば有名なさつまいもをはじめ、今回は瑞穂地区で栽培されている今人気の「れんこん」、そして甘さが際立つキャベツ、そしてきゅうりなど、香取市産の食材がたくさん使われているメニューです。また、今年もブライトピック様より寄附されたブランド豚「志澤豚 米仕上げ」のロース肉を使ったメニューも入っています。給食の時間に各学年を栄養教諭の先生がまわり説明をしていただきました、みんなで感謝しておいしくいただきました。ありがとうございました。

<本日の献立>

トンテキに香取の具沢山みそ汁、ごはん、れんこんサラダ、牛乳にヨーグルト。味も栄養も見た目も彩りある献立。

今日はかとらぼノートの日

1月30日(金)毎週金曜日はかとらぼノートの日。全校で教科書の内容をしっかり理解できるよう読解力向上に向けた取組を行っています。昨年は大切な箇所を読まれたら、それが教科書のどこに書かれているか即座にみつけること、そして大切な説明や定義などを一定の時間内で書き写すこと(視写)をしてきました。1月からは、教科書の大切な説明や定義などを聴いて書き記すこと(聴写)にチャレンジ中。「聴写」とは聴いた「音」を意味ある文章として頭で整理し、その文章を書き記すことと本校では考え、学びの力のひとつと捉えています。

今回は社会。1年生は鎌倉時代の御家人に関わる裁判を公平に行うための基準や、守護や地頭の役割を定めた御成敗式目(貞永式目)について。2年生は明治時代、国民の自由と権利を求め、立憲政治の実現を目指した自由民権運動について。3年生は1993年に、経済だけでなく政治や外交面での統合に着手したヨーロッパ連合(EU)について聴写しました。

話を聴いて大切なことをメモをしたり、大事な箇所をノートにさっと書き写すなど、学びの基礎スキルを本校では大事にしていきます。

薬物乱用防止教室を実施!

1月29日(木)5時間目に、1,2年生を対象に『薬物乱用防止教室」を開催しました。今回の講師の先生は香取保健所の薬剤師さん。お話の冒頭にこんな質問がありました。「数学が苦手な生徒がいます。数学ができるようになる薬は何でしょう?」答えは、「病気やケガではないから薬はありません。」続いて、「速く走れるようになる薬は何でしょうか?」この答えも「病気やケガではないから薬はありません。」

私たちはもしかしたらこんな不思議な薬があると思ってしまってはいないか? あるとしたらそれは薬ではなくあやしいもの! 薬剤師の方のお話の冒頭は「薬」の正しい知識と理解から始まりました。そして、薬の不適正使用である、オーバードーズについての説明や『役に立たない薬』つまり、薬物に関して覚せい剤やMDMA、大麻やコカイン、あへん、危険ドラッグに有機溶剤などについてその危険性を教えてくれました。実際にシンナーによる脳への影響を、シンナーに類似した溶液を使った発泡スチロールへの実験から、目に見えて破壊される様子を目の当たりにして、その怖さを実感しました。そして、薬物へのゲート―ウェイドラッグ(入門薬)がたばこであることが示され、その人的影響を詳しく知りました。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、絶対にしないこと。そして健康によりよく生きることを今回の薬物乱用防止教室で学びました。

1/24~1/30は全国学校給食週間です!

今週は全国学校給食週間。本校では1月26日(月)に栄養教諭の先生が給食の時間に説明。給食センターで実際に使っている「しゃもじ」と「ひしゃく」も見せていただきました。その大きさに生徒のみなさんはみな驚き。給食センターではみなさんの栄養面、食べやすさ、食育の観点など多岐にわたって考えられた献立が時間をかけ考えられています。そして、調理にあたっては衛生面等で細心の注意を払い、集中力と体力と協力でつくられ、愛情たっぷり入った給食を毎回わたしたちは、おはし(スプーン)を使っていただいています。

このおはしの「はし」。漢字では箸ですが、「橋」ともつながりがあるかもしれません。「橋」はあちらとこちらをつなぐもの。「箸」はいのち(食材)や作っていただいた方といただく私たちをつなぐ「橋」でもあるかもしれないからです。そう思うと、「いただきます!」「ごちそうさまでした!」と言葉がすっと口から出てきますね。おいしくしっかりいただきたくなります。そして、いただく食器などにも気持ちが行きますね。

今週は保健・給食委員のみなさんがお昼の放送の時間に、当日使われている食材を一つ取り上げ説明してくれています。1/29本日の給食は千葉県産卵の厚焼き玉子にごはん、あじつみれと豆腐のみそ汁、千葉の納豆に千葉の味付けのり、牛乳、デザートは一口牛乳プリン。まさに和食!といった健康的な給食をおいしくいただきました! 1/30は香取郡市統一献立『味わおう千葉の恵み』お楽しみに!

今朝の香取中

1月28日(水)、みなさんお元気ですか。寒い日が続いています。今朝もグラウンド一面が霜で覆われました。朝日を浴びてきれきらと反射してきれいな光景です。寒いからこそ、気持ちが凜として、「一日頑張ろう!」という気持ちになりますね。身体を丸めて見える景色とピンと背筋を伸ばした風景。目線が上がるだけで、見えていなかったものが見えてくるかもしれません。気持ち、心持ち 大切にしたいですね。

新入生保護者説明会・新入生体験入学

1月22日(木)みなさんお元気ですか。今日は晴れても最高気温が5℃。身体が心底冷え込む1日でした。ですが、本校は、フレッシュな新入生をお迎えしホットな1日でもありました。また、今年度より保護者説明会も同時開催いたしました。新入生の保護者様におかれましても平日の中、お越しいただきありがとうございました。

学校長の挨拶のあと、香取市教育委員会から部活動地域移行に関する説明、学校紹介ビデオから本校の1年間の流れを知っていただき、学校見学ツアー。本校の素敵な校舎を探検。1年生は数学、2年生は社会(歴史分野)、3年生は英語の授業も参観しました。休憩後、中学校での学習や生活のきまりについて説明。新入生のみなさんは、音楽の先生による体験授業。1年生の模範歌唱による校歌の練習を行いました。現1年生が立派に「先輩」として校歌を披露。とても頼もしく、誇らしく思いました!保護者のみなさんには諸経費など集金に関することや保健に関して説明をさせていただきました。午後1時30分から始まった説明会&体験入学。午後4時過ぎまで部活動見学を行い、終了となりました。 新入生のみなさん、入学をお待ちしています!

部活動見学を新入生のみなさんがしている頃、昨年3月に卒業した生徒が、1/31小見川いぶき館多目的ホールで行われる高校演劇部の舞台発表のポスターを持ってきてくれました。上演の成功の祈っています。

香取市長さまをお迎えしてのSDG'sワークショップ

1月21日(水)1,2時間目に香取市長、伊藤友則様を講師にお迎えしてSDG'sワークショップを1年生対象に開催しました。この取組は今回で3年目。全生徒が1年次にこのワークショップを体験しています。

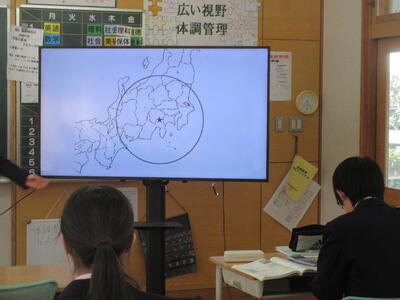

SDG'sとは、Sustainable Development Goalsの略で持続可能な開発目標のこと。すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための目標です。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、私たちが直面するグローバルな諸課題の解決を目指しています。市長様から17の目標について一つ一つ説明をしていただきました。1年生のみなさんは誰もが真剣な眼差しで話をお聞きしました。その後、カードゲームをとおして、自分たちが暮らす香取地区の未来を、3つの項目、①経済 ②環境 ③社会 の視点から考えました。グループ毎に戦略を考えたり、他のグループに交渉したりと、ゲームをとおしてSDG'sについて理解を深めたり、学級の友達とのかかわり合いを学ぶ機会にもなりました。よりより未来のために自分はどんなAction アクション 行動をとれるか、考え続け、そして行動に移していきたいですね。

真剣な眼差し 受検生

1月20日(火)、お昼休みに3年受検生を対象に入試作文対策のオリエンテーションを実施。入試作文指導に経験豊富な先生から、これから複数回にわたって入試作文の指導、添削をしていただくことになりました。昼休みに集まった3年生は、入試で作文が課せられる高校を受検するみなさん。先生の話を真剣に聞く姿勢、過去の先輩達が書いた作文を読む眼差し。受検生として真摯に進路に向かう姿を見て頼もしく思いました。一緒に乗り越えていきましょう。

絶品 本日のおかず

1月20日(火)みなさんお元気ですか。今週は冷え込みが厳しくなりそうで、明日は最高気温が4℃、最低気温が氷点下3℃のようです。風邪やインフルエンザが流行っていますので体調管理に留意したいですね。

さて、そんな厳しい寒さの季節にスタミナがつく給食メニューが新登場!それが「豚肉と卵の甘辛炒め」。ごはんを何杯も食べたくなるおいしさ。このメニューは本校2年の生徒が考案したレシピ。香取学習2「食と健康」コースで、時短で栄養価もある朝食メニューづくりの際につくったおかずです。そのレシピを栄養教諭の先生が給食メニューにしたものです。

給食で調理したレシピは以下のとおり

①焼肉のタレ(甘口)、コチジャン、おろしニンニクを混ぜてタレを作ります。

②卵は砂糖を加えて甘めのふんわりした炒り卵を作ります。

③豚肉に酒、砂糖、しょうゆ、水で下味をつけて片栗粉をまぶして油で炒めます。

④炒めた③の豚肉に炒り卵と①のタレを加えて一気に炒めて仕上げます。

パンチのあるおいしいおかずをご家庭でもお召し上がりください。寒い冬に元気が出ます!ちなみに、今日の献立は、ごはんに海鮮しゅうまい、野菜スープに豚肉と卵の甘辛炒め、カルシウムウエハース、牛乳。生徒も職員も豚肉と卵の甘辛炒めのおいしさにおかわりをしました!

言葉を大切に考える1年生の国語

1月19日(月)みなさんお元気ですか。新しい週が始まりました。3年生は私立高校受験に臨んでいる人たちもいます。健闘を祈ります。

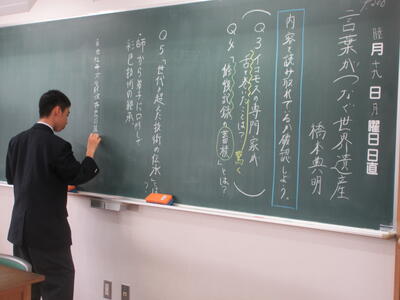

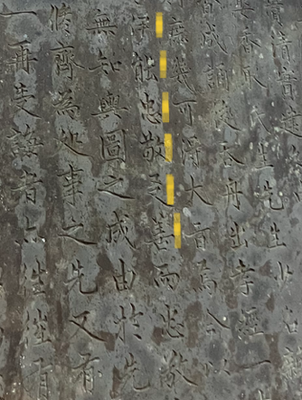

さて、今日は1時間目の1年生の国語の授業を紹介します。今日は橋本典明著「言葉がつなぐ世界遺産」(出典:NHKスペシャル 日本の世界遺産 秘められた知恵と力)を読んで、3つの問いにグループに分かれて考えました。この文章の大まかな内容は以下のとおりです。

|

東照宮を含む日光の社寺とそれら建造物群を取り巻く文化的景観が、1999年に世界遺産に認められました。世界遺産登録に先立って審査をしたイコモス(文化遺産保護に関わる国際的な非政府機関)が社寺や景観の素晴らしさとともに驚いたのは建造物を修復し保存するための方法でした。それは「修復記録の蓄積」と「世代を超えた技術の伝承」。修復の記録が言葉として丁寧に残され、世代を超えて技術が受け継がれてきた点にあります。 修復の方法や考え方が言葉で記録されていたからこそ、後の職人たちは先人の知恵を理解し、同じ価値を保ちながら建物を守ることができたと言えます。 |

各グループでは、修復記録の蓄積とは何か? 世代を超えた技術の伝承とは何か?など話し合いをしました。「蓄積って何だろう?」「伝承とは?」など、問いに出された「言葉」に注目しながら教科書を精読する1年生のみなさん。話し合いの終わりに、あるグループからは「今日はじっくり議論できた。」「一人じゃこんなに考えられなかった」などつぶやきが聞こえました。扱った文章のタイトル『言葉がつなぐ~』に沿って、グループ内の生徒同士で「言葉をつないで」考えられた時間。とても素敵な1年生の姿を見ることができました!

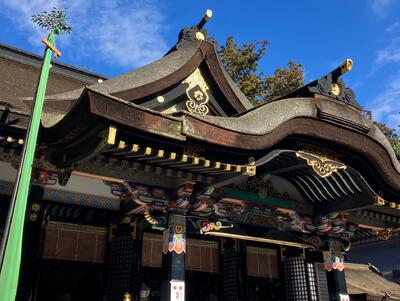

ちなみに、学区の香取神宮でも、楼門や拝殿が修復されています。きっと香取神宮でも「修復記録の蓄積」により、見事な修復が行われ、世代を超えた技術の継承が職人さんによって行われているからこそ、式年神幸祭に合わせて修復を終えられたのでしょうね。授業や教科書で扱われた内容が知識だけでとどまらず、地域の重要伝統建造物にも興味関心をもってくれたらうれしいです。

*画像は今日の1時間目の国語の授業と香取神宮の楼門と拝殿です。

私立高校入試本番!

1月16日(金)6時間目、私立高校を受験する生徒のみなさんを対象に、事前指導を行いました。これまで頑張ってきたことを本番の入試で発揮できるよう学校長、学年主任からメッセージをお伝えしました。その後、学校別に分かれて交通手段や持ち物など最終確認を行いました。

そして、1月17日(土)香取中として第1弾のメンバーが私立高校の入試に臨みました。この後、1月18日、19日、23日と続きます。落ち着いて入試に臨めるよう祈っています。

katorabo note 3

かとらぼノートの取組について 続き編2

前回はどうすれば速く「視写」することができるかを話してきました。いよいよ本題。なぜ今週金曜日の朝の学習から「聴写」にシフトチェンジしたかをここで紹介します。

私たちは話を聞くとき、音を聞くだけではなく、意味を考えながら言葉として理解しています。例えば、「かとりちゅうではあさのじかんにちょうしゃをはじめました」と聞いたときに、『香取中では、朝の時間に聴写を始めました。」と頭の中で意味のある言葉の塊(かたまり)にして漢字に変換して、私たちは聞いた内容を理解しようとしています。

「聴写」では、聞いた言葉を漢字に直して書こうとすることで、内容をきちんと理解しているかがわかります。ひらがなで書けていても、意味が十分につかめていないことがあります。ですから、「聴写」は「聞く力」、「考える力」、「理解する力」を同時に伸ばすことができる活動なのです。

今回は、先生が「聴写」する文章(すでに授業で学んだ箇所)を一度読みました。聴写する文章を聞いて確認した上で、先生が2度読み上げ、生徒の皆さんはその文章をノートに写しました。一度目はひらがなでも構わないので書くことに集中。2度目は一度書いた文章を聞きながら確認し、修正したり、ひらがなを漢字に直したりしました。

①一度目は「聞く力」と「書く力」に全集中。

②2度目は「考える力」「理解する力」をフル回転。書いた内容が意味ある文章になっているか、聞いた内容と合っているか、頭をフル回転させチェックする。

無言でシーンとした中ですが、頭の中はとても活発に活動している「聴写」。香取中は生徒の皆さんが教科書の内容をきちんと理解することで学ぶ力をさらにつけられうようにしたい。そのために「聴写」をかとらぼノートの取組の第3弾として進めていきたいと考えます。

katorabo note 2

かとらぼノートの取組について 続き編

私たちは文章を理解するときにどのようなことが「脳」の中で行われているのでしょうか。これまでの「視写」の取組では、時間内(90秒)なるべく多く書き写そうと目指してきました。このため、多くの生徒の皆さんは、書く時の文房具は鉛筆がいい、シャープペンシルがいい、芯の濃さはHBより2Bがいい。間違っても消しゴムで消さずに書き換えた方がいい、書き写す文自体で漢字が多いと速くは書けない。だから社会より数学の方が速く書ける!など 試してみたからこそ、回数を重ねたからこそ改善できる点が分かってきました。その上で「理解する」という点から速く書くことについて考えてみてはどうだろうか、そう考え『聴写』にシフトチェンジをしました。「聴写」の説明の前に、もう少し「視写」についてお話をいたします。

『視写』でどうしても時間がかかってしまう!という人がいたら、もしかしたら文房具や文章の漢字の量の違いだけではないのでは? ということを伝えたいのです。視写で時間がかかる人は、

①1文字ずつ丁寧に見て書き写す(頭が教科書とノートをこまめに往復している動き)タイプ

②指定された教科書の文章の1,2語程度をスマホのカメラでカシャと撮るように頭の中に取り込んで、それを書き写しているタイプ。

この2つのタイプにあてはまるかもしれません。『視写』という点ではなんら問題はありません。書くことに集中して頑張っている! でも、思いのほか、あまり時間内に書き進めることができない。

では、時間内に速く書ける人はどうしているのでしょうか。そのヒントとして、視写を終えての振り返りで、ある生徒さんがこんなコメントを書きました。

「視写をやっていくうちに、文章をまとまって覚えられるようになった。」

実は教科書の大切な文章を書き写そうとしたら、一度その文章を見たら、ある程度の量をまとまって覚えて書き写していくと、何度も見ては書くということが少なるくなる。だから、一気に書く量が増える。結果として、時間内に速く書くことができる。というわけです。

そして、視写する教科書の部分は、授業の中で「ここは大事だよ!」という説明文や定義。生徒のみなさんには教科書の内容を理解して知識として定着しておいてほしい部分を視写してもらっています。速く書き写すことができる人は、その文章が頭に入っており書き写すときにも、一気に頭に入って書き写すことができたのかもしれませんね。

「視写」をとおして、どんな力をつけてもらいたいのかというと、教科書の大事な部分をしっかり読んで理解できるようになってほしいということです。「視写」をすることで、自分は教科書で学んだことをきちんと頭に入っているかチェックできるのです。速く書けるようになったら、それは学んだことが頭に入っているというわけです。速く視写できるコツは、実は、教科書の大事な部分を音読して、内容を理解することなのです。

katorabo note 1

1月16日(金)今年に入って2回目のかとラボノートの日。今回から新たなチャレンジをスタート。それは『聴写』! 5月から全校で教科書の「視写」を取り組みながら読解力の向上を取り組んできた香取中。後期からは『助詞の穴埋め問題』も追加するなかで、教科書の文構造にも焦点を当ててきました。

そして第3弾としては、普段の授業や講演など、相手の話を聞いたときに大切なことをメモする力をつけさせたい。学校生活に限らず日常の中で、これは大事!と思ったことを聞いたときにさっとメモをとる習慣をつけさせたい!と考えたからです。そして何より『聴写』に取り組もうとした理由は、理解力の向上を図るためです。

ガス欠突破 1年調理実習!

1月14日(水)みなさんお元気ですか。昨日は強風でしたが、今日は穏やかな快晴の朝を迎えました。あの砂埃はどこへ飛んでいったのでしょうか。空が澄み渡っています。どんよりとした気持ちもすっきりするかのような晴れ晴れとした1日。

今回は1年生の家庭科の調理実習を紹介します。今日の5,6時間目に1年生は豚ロースの生姜焼きに蒸し野菜の調理にチャレンジ。調理ノートを見ながら3つのグループに分かれての実習スタート。蒸し野菜にするさつまいも、れんこん、にんじん、ブロッコリーを洗って食べやすいサイズにカット。蒸し器を使って水を沸騰させ蒸し始めたところで、各グループのガスコンロが停止!ガスが出なくなりました。ガスボンベのある場所に行くと、ガス停止のサインとともに点滅表示。復旧を図り試行錯誤するも反応なし。業者に問い合わせをして復旧方法に沿って対応してもこれまた反応なし。しばらくして業者さんが来てくれることになったところで家庭科室へ。すると、1年の学年主任、担任、あるいは生徒の誰かなのでしょうか、突破の鍵をひらめき、すでに行動に移して調理を再開していました! みなさんは、この突破の鍵は何だったと推理できますか?

実は他校では突破できなかった装置が香取中には多くあったと言うことです。それは音楽室にありました。わかりましたか?

実は香取中では総合的な学習の時間(香取学習2)で雅楽を香取神宮で学んでいます。その際に使っている器具を調理器具として利用したのです。それは雅楽の笙(しょう)を温める『電熱器』でした。今はなかなか見ることはない『電熱器』ですが、もともと料理用に使われる器具を笙を温めるのに本校では使っていました。

この電熱器を利用しようとひらめいたのはすごい! 家庭科室では、電熱器を使ってフライパンで豚ロースの生姜焼きを調理。お肉が焼けるいい音といい匂いが家庭科室を充満。蒸し野菜も電子レンジをフル活用しながら調理完了。1年生のみなさんはおいしくいただきました。きっと今回の調理実習のことは忘れないことでしょう。

ガス欠を電熱器で突破した調理実習でした。ちなみに調理実習の後半に業者さんが来て、ガスの供給は無事復旧したことを申し添えしておきます。

今日の香取中

1月13日(火)今年も学校が始まって2週目。みなさんお元気ですか。今日は強風が吹き荒れ、空がうっすら茶色にかすんで見えます。花粉症の人は目や鼻などがつらい日が始まっているかもしれませんね。

さて、今日の香取中。1時間目の3年生は国語。魯迅の「故郷」をグループで読みながら理解を深めました。2時間目の1年生は数学。立方体の表面積の求め方を考えました。個人、グループで考え、いろいろな求め方があることを知りました。4時間目は1,2年生の合同体育。強風になってきたため、体育館でソフトテニスの練習。普段とは違う中で練習を行いました。今日の給食は、カレーミートにナン、えびフライにポテトとツナのサラダ、牛乳にヨーグルトでした。今年初のカレーはナンとともにおいしくいただきました。5時間目の3年生は数学。歌川広重の浮世絵「冨士三十六景伊勢二見か浦」を鑑賞すると、伊勢の二見浦から遠くに富士山が見えます。三重県伊勢市の二見浦から本当に富士山は見えるのか? このことを数学の既習事項を利用して検証しました。わかっているのは地球の半径(6378km)と富士山の高さ(3.776km)。これらから3平方の定理を使って、富士山をどこまでの範囲から見ることができるか導き出しました。式にすると、X²=(6378+3.776)² ー 6378² その答えは約220km圏内。山や高層ビルなどの障害物を考慮に入れず数式から出た答えからは二見浦からは富士山は見えることを証明。もちろん、わたしたちが住んでいる香取市から見える距離。数学で学んだことが生活の中の「?」な疑問に生かされることを実感しました。手計算や電卓を使いながらがんばって答えを導き出したのは快感だったでしょうか。

※歌川広重 浮世絵「冨士三十六景 伊勢二見か浦」 山梨県立美術館所蔵 →山梨県立美術館HP

昨年の様子

1月10日(土)みなさんお元気ですか。今日から3連休。生徒のみなさんにとっては生活のリズムを崩さないようにして13日(火)に元気よく登校できることを期待しています。3年生のみなさんは私立高受験がいよいよ。体調管理に気を付けましょう。

さて、今日は去る10月23日に音楽室で開催された「学校クラスコンサート」がピティナ様(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会)編集による4分のほどの動画がアップされていますのでご紹介します。オーボエ奏者の最上峰行さま、ピアニストの松岡美絵さまによる素敵なデュオコンサート。ラストはお二人のプロの演奏者による伴奏で歌った校歌が感動的でした。ぜひ、ご視聴ください。

令和8年1週目

1月9日(金)みなさんお元気ですか。寒さ続きますが体調はいかがですか。令和8年がスタートして学校でのスタートの1週目が終わります。長く感じたでしょうか。それともあっという間でしたか。今日は金曜日。朝の時間はかとらぼノートの日。今日は社会。教科書を音読し、90秒で視写。その後、助詞の穴埋め問題を行いました。教科書をしっかり読むこと、書くことをこの時間をとおして行っています。

6時間目のグランドは1,2年生合同体育。今日はソフトテニス。ラケットの面にしっかり当ててボールを打つ練習を行いました。寒い中でしたが、元気いっぱいに頑張る姿を見ることができました。

学校だよりHP用にアップしましたのでご覧ください。 →【HP】香取中だよりno9-20260107.pdf

今日の香取中

1月8日(木)みなさんお元気ですか。今朝は氷点下まで気温が下がりました。凍てつく中、登校する生徒のみなさんに朝の挨拶を交わしながら、とても頼もしく思いました。

さて、今日から給食が始まりました。令和8年最初の給食メニューは、ごはんにぶりみそ漬けフライにすき焼き風煮、ゆで野菜にチーズ、牛乳でした。彩りも良くおいしく初日の給食をいただきました。

お昼休みには、1年生の有志が昨年末のワックスがけで使ったモップの片づけを行ってくれました。放課後は文化部のみなさんが1階図書室閲覧スペースのクリスマスの飾りを取り外すなどの活動を行いました。

今日から6時間授業

1月7日(水)みなさんお元気ですか。小寒を過ぎ、寒さが本格的になってきました。今日は正月7日。一般的に七草がゆを食べる日とされています。地域によっては菜雑煮のところもあるでしょうか。寒い時期、朝食にあたたかいものを食べると身体が温まりますね。今日は雪が舞う予報もありましたが校庭には雨。気温が上がらない1日。生徒の皆さんもウィンドブレーカーを着るなどして寒さ対策をして登校する生徒も多かったです。保護者の皆様にはお弁当を準備いただきありがとうございました。

さて、今日の香取中。3年生は実力テスト。国語、数学、理科の3教科の実力テストに臨みました。私立受験も迫ってきており、受験モードに入っています。

一方、1時間目の2年生は国語。「説明文をきちんと読んで理解し、実際に動いてみる」を活動目標に、グループに分かれてカードゲームを行いました。提示されたカードをもとにリズムに乗って言葉を入れ替えていくゲーム。頭をフル回転しながら興じる2年生のみなさん。また、お題で出されたものを答えていくゲームでは、グループ内でどれだけ同じ答えの人が出るか競い合いました。ことば遊びをとおして、伝える力、表現する力を鍛えていきました。

つづく2時間目の英語では、2年生は冬休みにしたことをタブレットを使ってライティング。ノートに鉛筆ではなく、キーボードで打ち込んでいきながら、冬休みの思い出を英語でできるだけたくさん表現していきました。

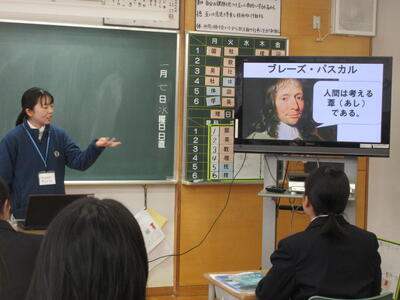

4時間目の2年生は理科。「気圧とはどんなものだろうか」を学習課題に、気圧の単位である「ヘクトパスカル」が大気の圧力を証明した、ブレーズ・パスカルの名にちなんでいること、パスカルが書いた著書「パンセ」の中で『人間は考える葦(あし)である。』と記していること、この葦は本校の香取学習2の雅楽で演奏している篳篥(ひちりき)のろぜつ(口をつけて吹くリード)の材料であることなどを知りました。また、10歳の頃のパスカルが三角形の内角が180度であると証明したことなど、驚きの連続でした。今日はパスカルの人物像やその人となりを知った上で学習課題に入りました。

1年生の4時間目は数学。「平面と直線の関係を調べよう」を学習課題に三角柱の面と辺の関係について学びました。デジタル教科書を使うと三角柱をあらゆる方向から見ることができます。モニター越しに映るその動きに「おー!」と声があがり、平面と直線の関係性について、生徒の理解の一助となっていました。

グラウンドでは体育科の先生方が塩化カルシウムを散布。校庭の霜柱や凍結防止のために作業を行っていただきました。ありがとうございました。

令和8年学校スタート

1月6日(火)みなさんお元気ですか。今日から学校がスタート。昨日が小寒、寒の入り。これから寒さがいよいよ厳しくなってくる時期。風邪を引かないように気をつけてくださいね。今朝は昨年3月に卒業した卒業生が挨拶に来てくれました。卒業した皆さんがそれぞれの場所で活躍してくれることを祈っています。

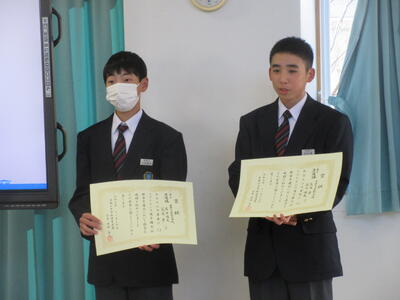

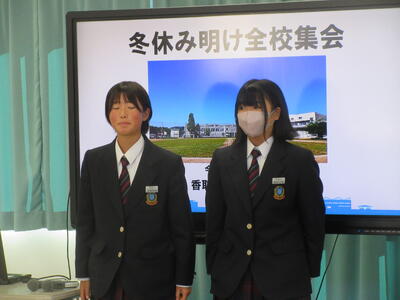

さて、1時間目は全校集会。文武両道で頑張る香取中生。運動系から文化系までたくさんの受賞発表がありました。香取小中体連優秀賞やソフトテニスでの活躍、書写、美術、技術において優秀作品の表彰、人権や税の作文でのすばらしい表彰や漢字検定の頑張りなど、ますますの成長を期待しています。

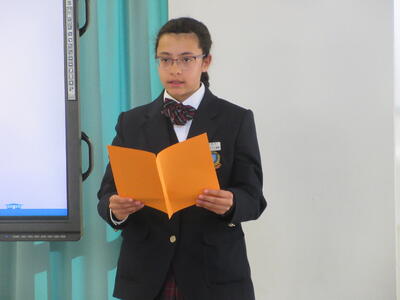

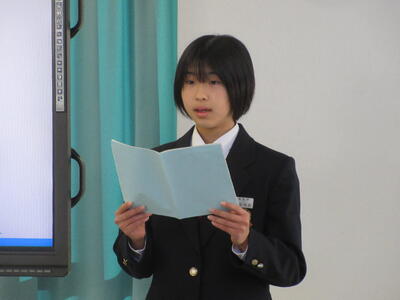

新年の抱負では各学年代表生徒が発表。1年生代表生徒は昨年9月アメリカから転入してきた友達。漢字を使いこなせるように、日本語の小説を読むなどして漢字をマスターすること。また、ソフトテニス部員としてカットサーブをマスターすることを目標としてあげました。2年生代表生徒からは「挑戦」することを目標に、自分自身で考え判断し行動できる人になりたいと発表がありました。3年生代表生徒からは学校生活の基盤である「健康」を大切に体調を整えること、そして進路実現に向けて学習をしっかり頑張ることを新年の決意として発表してくれました。

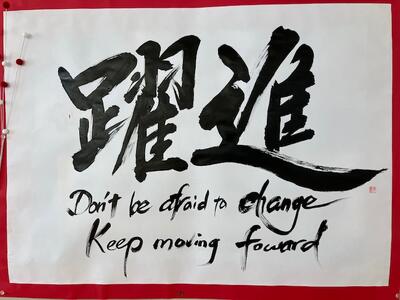

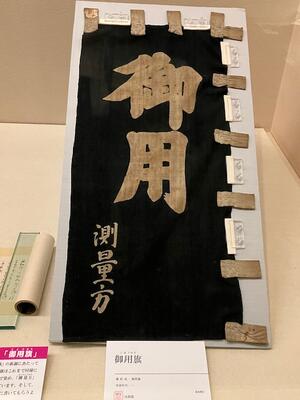

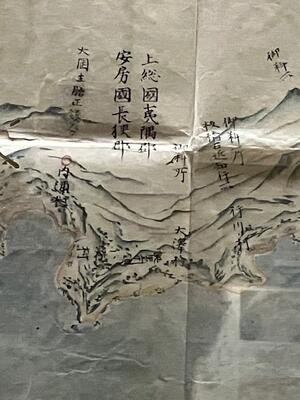

学校長からは丙午(ひのえうま)にちなんだ今年の目標を掲示物で示しながら説明がありました。一つが「躍進」もう一つが「翔馬」。続いて前回の全校集会で話をした「考え方・見方のスイッチを増やすこと」の振り返り。現在行われている3カ所の美術館、博物館の企画展について紹介がありました。それは、千葉市美術館で行われている「つくりかけラボ へびと地層~風景から生まれる物語」、六本木の森美術館で行われている「六本木クロッシング2025」、そして香取市伊能忠敬記念館で開催されている「友トシテ善シー 忠敬と清淵」。

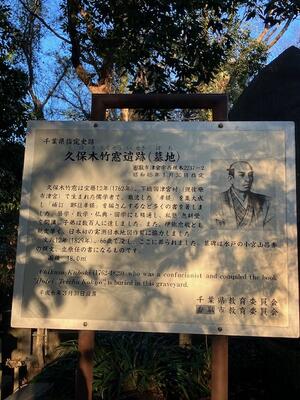

千葉市美術館での展示からは、私たちが暮らしている土地の下には、これまでの積み重ねてきた多くの人たちの暮らしがあり、その上に今が成り立っていること。森美術館の展示からは、現代アートから私たちがどんなことを読み取ったり、感じたりすることができるかを考えました。そして伊能忠敬記念館の企画展からは、本校の学区である津宮地区から偉人、久保木清淵が輩出されていること。久保木清淵は伊能忠敬の地図作成において御用旗の文字を書いたり、地図内の地名(千葉、神奈川、伊豆半島など)を筆で書き入れるなど多く携わっていることを触れました。それぞれの美術館・博物館で展示されていたものから、どんなものが見えたか、どんなことを感じたかを短い時間でしたが考える時間をとりました。

そして、全校集会の中でスリランカから11月に転入してきた生徒から挨拶がありました。ご家庭の都合で急遽帰国することになり、全校集会でお別れの挨拶をしてもらいました。短い期間でしたが、互いにたくさんのことを学ぶ機会となりました。また会えることを楽しみにしています。

3時間目は家庭科室からの火災を想定した避難訓練。今回は消防署の署員の方にも通報訓練等も見ていただき、その後消火訓練も行いました。その署員のお一人が本校の卒業生で、この1月に成人式を迎える方でした。各学年から代表生徒が実際に消化器(訓練用)を使って消火活動。寒風吹く中でしたが、生徒は真剣に訓練に臨むことができました。

<生徒の感想>

・消火するときは火事だと大声で言って周りの人に伝えて、逃げ道があるのをしっかり確認しながら行うというのがわかった。

・これからの時期、乾燥することが多くなり、火事の危険が高まるので、今回の知識を頭に入れておいていざという時、冷静に行動したい。

・消化器の使い方が詳しくわかった。地震と火災の避難の仕方の違いが確認できた。

・訓練なので焦らずに行動できるけど、本当にあった場合、少し焦ってしまうと思うのでそこを意識して訓練を受けた。

1月5日の部活動

1月5日(月)みなさんお元気ですか。生徒のみなさんは明日から学校ですね。明日は1時間目が全校集会、2時間目が学級の時間、3時間目が消火訓練も行う避難訓練です。3時間授業で生徒完全下校が12時05分。気分を高めて明日の登校に臨みましょう。

さて、今日は外ではソフトテニス部、陸上競技部、体育館ではバスケットボール部が部活動を行いました。陸上競技部の皆さんは香取神宮まで走力トレーニングに出かけています。

令和8年の初雪と正月3日の日の出

1月3日(土)みなさんお元気ですか。今日は土曜日なんですね。曜日の感覚は大丈夫ですか。今日って何曜日?と言っている時点で生活のリズムが崩れているかもしれません。学校のスタート、仕事始めに向かっていつものリズムを整えていきたいですね。

さて、今日は初日の出のリベンジです。昨夜から降り続いた雪はいかがですか。みなさんが住んでいる地域では積もったでしょうか。香取中のグラウンドでは積雪2cmほど。雪道を歩くときのあの踏みしめる音も被害に及ばない範囲であればいいものですね。図書室1階閲覧室のガラスケースから馬の埴輪のレプリカを拝借して2階やグラウンドから撮影しました。日の光が校舎に照らされたさまは、雪のグランドと相まってとても素敵な光景です。そして、学校から徒歩2,3分ほどの神道山(しんどうやま)からの景色もすばらしく、ここで紹介します。

令和8年丙午、明けましておめでとうございます

令和8年元旦 みなさま、明けましておめでとうございます。

今年は60年一度の丙午(ひのえうま)の年。丙(ひのえ)とは「火」の意味。子ども達の心に火をともし、希望を育てる一年となりますよう学校経営を進めてまいります。みなさまにとりましても、穏やかに力を蓄え、情熱と新たな挑戦への前進となり、実りへとつながる一年になりますことをお祈り申し上げます。

画像は本校の校歌にちなんだ場所からの初日の出を紹介します。今年は雲に覆われ、雲の先にある初日の出を思い浮かんでいただければ幸いです。校歌一番の学び舎、校歌二番の香取の杜、校歌三番の津宮河岸からの初日の出です。

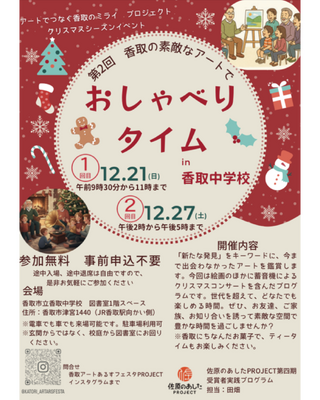

おしゃべりタイム開催

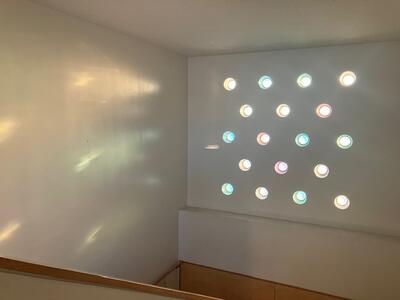

12月27日(土)みなさんお元気ですか。かなり冷え込んだ1日でしたね。本日は本校1階図書室閲覧スペースを会場に「香取の素敵なアートでおしゃべりタイム」を開催しました。日頃、本校の文化部がお世話になっている佐原文化協会のみなさまがお越しになり、和やかな雰囲気の中、実施しました。国立美術館作成の「アートカードで自己紹介」では、なぜそのカードを選ばれたのか、参加者みなさんのあふれ出る思いが言葉になり、みんなで共有。熱い情熱だったり、昔なつかしい我が家の一風景を思い出したり、森の絵からは、「緑」や「あかり」をキーワードにお茶の世界や平和について、これからの未来についてなど、想像をみんなでふくらませ語り合いました。また、蓄音機コンサートでは、エディット・ピアフの「枯葉」、ビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」、グレンミラー楽団の「ムーンライト・セレナーデ」がリクエストされ、SP盤レコードを蓄音機で鑑賞。心豊かな時間を過ごした3時間でした。千葉県産の緑茶や紅茶、香取で作られたお菓子も楽しんでいただきました。

参加された方々からは、本校の建築のすばらしさ、図書室1階スペースへの周り階段、書斎感あふれる壁一面の書棚など、公立中学校の施設とは思えないおしゃれなつくりにお褒めのことばをいただきました。また、書棚にLPジャケットを飾ったら素敵ではないか?今度はSP盤ではなくLPレコードコンサートを行ってはどうか、ここでコンサートをしたらおしゃれではないかなどなど、次々といろいろなアイデアを出していただきました。

次回、また本校を会場に開催する際は是非、世代間を超えたおしゃべりタイムができたらと考えております。生徒のみなさん、保護者のみなさま、地域の方々、広くお声かけをいたしますので、一度お越しいただきますようご案内申し上げます。

本日12/27(土)香取の素敵なアートでおしゃべりタイム開催!

12月27日(土)みなさんお元気ですか。生徒のみなさんは冬休みに入り4日目。生活リズムを崩さず過ごしているでしょうか。、ホームページを見ていらっしゃる方は、今年の仕事納めを過ぎ、年末年始で慌ただしい休日でしょうか。

さて、本日12月27日(土)午後2時から、香取地区の活性化を図るプロジェクトの一環(佐原のあしたプロジェクト)で本校の1階図書室を会場にイベントを開催いたします!

これはアートで世代間を超えたつながりをつくり、ミライへ橋渡しをしていくプロジェクト『香取アートあるすフェスタ」の社会実験のひとつで、香取にちなんだアート作品(今日は絵画や伝統工芸作品、本校生徒作品)をみんなでおしゃべりしながら楽しむ会です。蓄音機によるSP盤レコードコンサートも合わせて行います。ジャズやシャンソン、流行歌やクラシックなど、幅広いジャンルを取りそろえています。ぜひ、「これを聞きたい!」といってリクエストしてください。

また、香取名産のお菓子や飲み物も準備しました。参加費は無料、事前に予約もありません。出入りも自由です。生徒のみなさん、地域のみなさん、HPご覧のみなさま、お越しをお待ちしております。

ホワイト・クリスマス Foggy Christmas

12月25日(木)みなさんお元気ですか? 生徒のみなさんにとっては昨日から冬休み。HP見ていらっしゃる方々は明日が仕事納めでしょうか。冷え込みが厳しくなるようです。風邪やインフルエンザに気をつけてください。

今日の午後2時の香取中はホワイト・クリスマス。雪ではなく霧のクリスマス。We had a foggy Christmas this year! これもまた幻想的な景色。

今年の学校最終日

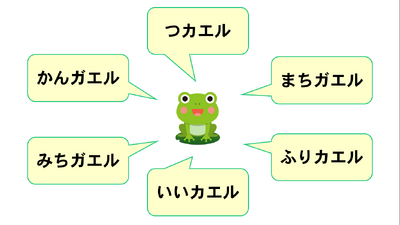

12月23日(火)みなさんお元気ですか。今日は生徒のみなさんにとって今年学校に来る最後の日。2時間目の全校集会では、今回から指揮者と伴奏者が2年生にバトンタッチ。新メンバーの紹介があり校歌斉唱。新世代型学習空間4に、全校生徒のみなさんの素敵な歌声が響きました。そして、校長からは「考え方・見方のスイッチを増やそう」をテーマに以下のような話をしました。

|

冬休み前に当たり、全校生徒のみなさんに『考え方のスイッチを増やす』をテーマにお話をしました。結論からはじめにお伝えすると「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」と言うことです。自分自身が心をひらき、自分自身でミライを作っていこうと思えば、あらゆるものを吸収し、自分自身をより良くする糧(かて)となる。それは、おうちの人や友達、先生など、いろいろな人からのアドバイスかもしれませんし、本やニュース、自分が目にした、耳にした、感じたものから学ぶことができるかもしれません。 たとえば、「カエル」を例にして、こんな語呂合わせのスライドを見ても、自分自身をより良くするヒントを見つけることができるかもしれません。 学校では、このような「たね」をたくさんまきながら、みなさんがより良い自分へと「かえる」機会を作っていこうと思います。

|

全校集会の最後は生徒指導担当の先生から冬休みの過ごし方について説明。3時間目は各クラスで担任との学級の時間。冬休みを迎えるに当たって各クラスで活動しました。明日から1月5日まで冬休みになります。安全に気をつけて、1月6日に会えることを楽しみにしています。

ちなみに、12月27日午後2時から、今日、校長の話で行った画像を見ながらおしゃべりをするワークショップを本校図書室を会場に開催します。学校だよりでもご案内しましたが、ぜひ、生徒、保護者、地域のみなさま、奮ってご参加ください。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |