文字

背景

行間

香取中日誌

3年 食育タイム

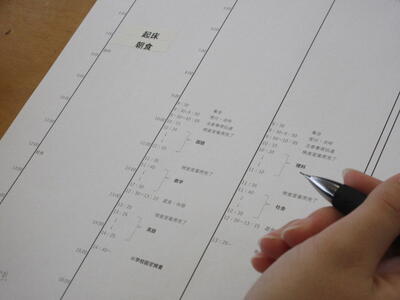

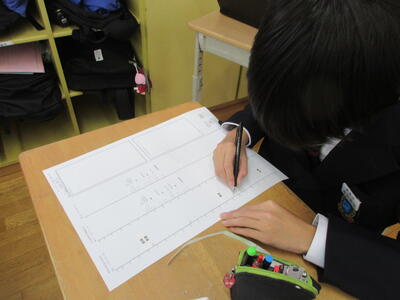

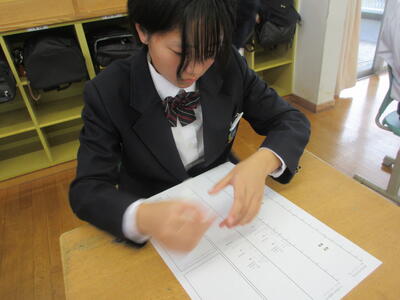

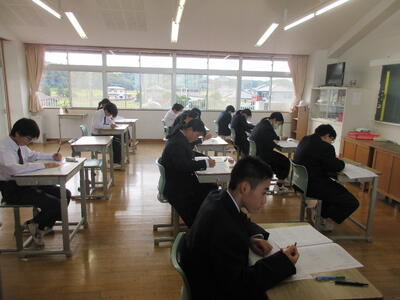

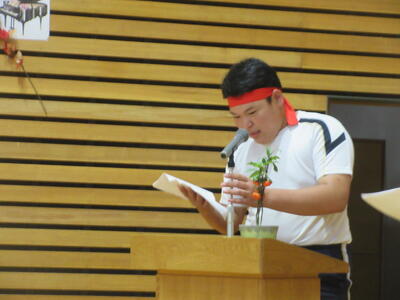

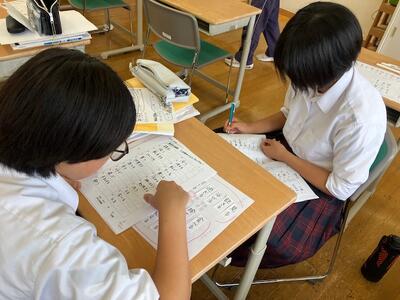

11月13日(木)6時間目の総合の時間。今日の3年生は栄養教諭の先生をお迎えして食育の授業。今回のテーマが『受験期の食生活』。はじめに朝起きてから寝るまでの毎日の家庭での過ごし方をシール(起床、朝食、夕食など)をはりながら確認。そこから3年生は受験期の食生活で大切なことは何かを考えました。それは大きく2つ。

①生活のリズムを整える。②栄養バランスを整える。朝ご飯を食べた人と食べなかった人の1時間後の体温の関係をサーモグラフィを比較するとその差は歴然。朝ご飯をとること、そしてごはんが効果的ということを知りました。

また、栄養バランスを考えるとタンパク質とビタミンA、ビタミンBが風邪予防にも効果的なことを学びました。さらに、受験期のストレスを解消するために、適量の果物やお菓子は脳の栄養になること。小魚や海藻類、乳製品や大豆製品などのカルシウムをとることでイライラが解消されることを理解しました。

これから本格的になる受験期を乗り切るために、普段の食生活がとても大事なことを学んだ6時間目でした。

今日の香取中

11月12日(水)穏やかな晴れの一日。みなさんお元気ですか。今日は技術家庭科の授業を紹介します。3年生は引き続き小物でクリーナー。かわいいパペットを作っています。2年生はLEDライトづくり。今日はプリント基板に部品をはんだ付け。はんだ小手を使う手は緊張していましたが、無事基板に装着できました。1年生は家庭科。「今の生活をより豊かに楽しくするために、どんなサービスがあったらいいのか」このテーマのもと、『サービス会社を作ろう』と題して、各自で独創的なサービスを考えました。そのアイデアがつまったチラシ完成が楽しみです。

※画像を紹介したいのですが、SDカードの不具合で読み込みができなくなりました。本日分はご了承ください。

1,2年第2回定期テスト2日目

11月11日(火)みなさんお元気ですか。1が4つそろって気分も上がりそうですね。青空が広がって気持ちの良い朝を迎えました。校庭に立ち、登校するみなさんと挨拶を交わしていると、朝日で輝いて見えます。挨拶していると、ニコニコしながら「息が白いです!」と教えてくれました。今朝も冷え込んで外気温が1桁台でした。中庭のクロガネモチの木の実がオレンジから真っ赤に熟して、濃い緑の葉と赤い実、そして青空のコントラストが美しいです。鉄のように固い実が強さや長寿を象徴するとして縁起のよい樹木とされています。また、昨日は地津宮地区の大崎さまから学校に菊の大輪の鉢植えをいただきました。正面玄関に飾らせていただいています。

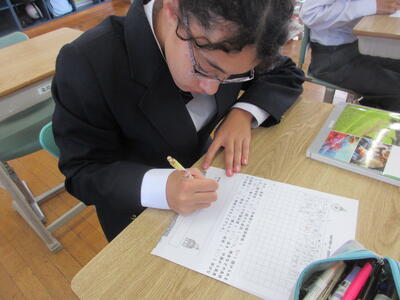

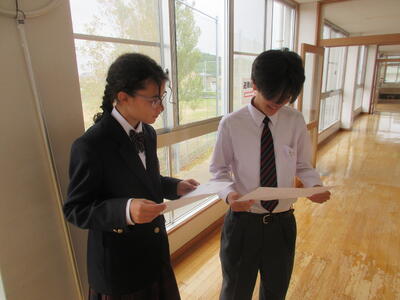

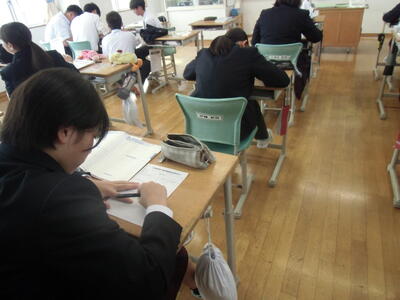

さて、1,2年生は第2回定期テストの2日目。社会、国語、数学のテストに臨みました。3年生の2時間目は英語。目的格の関係代名詞の復習。友達に好きな本やアーティスト、ゲームなどを聞き、そのインタビュー内容を他の友達に伝えるという場面設定。目的格の関係代名詞を使って話したり書いたりしました。 使った表現は、The game that (which) Ken likes the best is 〇〇. ケンが一番好きなゲームは〇〇です。日本語の語順に引きづられてしまうと、Ken likes ~と言い出したくなりますね。英語では「一番伝えたいことや新しい情報をまず始めに表現する!」が基本です。ですから、ここではケンが文の始めに来るのではなく、一番伝えたい「ゲーム」が先頭に来て、聞き手に注意を喚起するというわけです。

一方、家庭科室ではなでしこ学級の「カレーパーティを開こう」を開催。昨日佐原のスーパーで購入した食材等を使って調理実習。ピーラーでじゃがいもを向いたり、玉ねぎを包丁で切ったりして下ごしらえ。鍋でぐつぐつ煮込んでいく内にいい匂い!カレールーを入れ、隠し味を2つの鍋に別々に入れて煮込んで完成。ごはんもちょうどよい具合に炊き上がり、家庭科室でカレーパーティをしました。

昨日に引き続き今日も給食を食べて下校。午後を有意義に使ってください。

今日の香取中

11月10日(月)みなさんお元気ですか。登校時は雲に覆われていましたが、日中は秋空が広がりました。今日から1,2年生は第2回定期テスト。今日の1,2時間目は英語に理科。学びの成果を発揮すべく頑張って取り組みました。3年生の2時間目は英語。授業冒頭はタイムトライアル。不規則動詞の過去形、過去分詞形をペアで確認しました。

一方で、なでしこ学級では校外学習。香取駅から電車に乗り、佐原駅近隣の青果店で調理実習に向けた準備を行いました。必要な材料をしっかりと調達できました。

そして今日は定期テストのため、給食後は下校。明日の2日目のテストに備えて生徒は自宅での学習。昨日は雨で気温も低かったです。体調を崩し風邪をひかないようにと願っています。

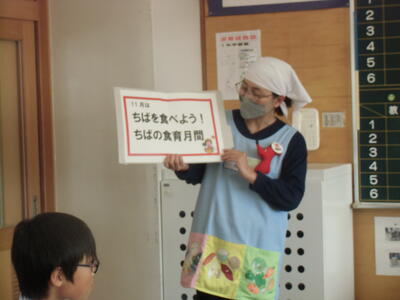

ちなみに今日の給食は『地産地消献立 千葉を味わおう①』水郷鶏のチーズ焼きにごはん、千葉の恵み満点汁にれんこんサラダ、牛乳にデザートはお米のムースでした。今月11月は千葉の食育月間。千葉県は温暖な気候のため、農業、漁業、畜産業が盛んに行われているため、食材に恵まれた県です。今日は主食からデザートまで千葉県でとれるおいしい食材を詰め込んでくれた献立。感謝しておいしくいただきました。

比べてみると、、、

11月7日(金)お昼休みに図書室1階でアート・ワークショップを開催。時間になるまで畳スペースで囲碁盤を使って五目並べをする1年生。地域の方に寄贈していただいた囲碁盤と碁石が活用されてうれしい限りです。五目並べで囲碁に興味をもらったら、ぜひホンモノの囲碁にもチャレンジしてくれたらこれまたうれしい限り。

さて、今回のアート・ワークショップは絵本を使って、「これなんだろう」から始まりました。今回扱った作品はジョン・クラッセン作 長谷川義史訳「そらから おちてきてん」(クレヨンハウス刊)。絵を見て参加した生徒の皆さんは「隕石!」「黒いじゃがいも!」など思ったことをポンポン出してくれました。参加者が交代交代で声に出して絵本を読み進める内に、この話のオチをみんなで考えました。

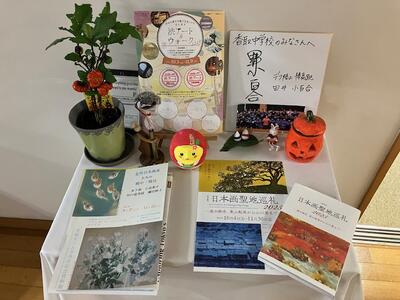

つづいて鑑賞したのは旧佐原市八筋川出身の大崎善生氏の水彩画。佐原文化協会をとおして氏のご遺族から本校に寄贈いただいた作品。「この絵では何が見える?」の問いかけに、「空! 森! 入道雲! 蓮の花! 堤防! 風!」など実に様々なモノを見つけてくれました。「なぜ蓮の花と考えたのかな?」の問いかけに「水辺に咲く花でピンクの色をしているから」と答えてくれたりと、理由もきちんとつけて話してくれる生徒の皆さん。最後は大崎さんの別作品と比べながら、その値段や価値についてもおしゃべりしながら考えました。「大きい方が値段は高い!」「こういう作品は大きいから高いんじゃなくて小さい方が高いはず」。「欲しい人がたくさん出てくると、その作品の値段は高くなる。だから価値が高いんじゃないかな。」などいろいろな意見が飛び交い昼休み終わりのチャイム。誰もが自由に話す雰囲気の中で、アートをとおして考え深まっていくみなさん。すばらしい時間がここにありました。

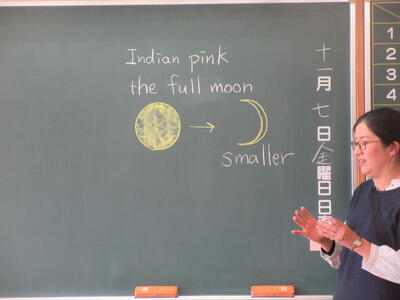

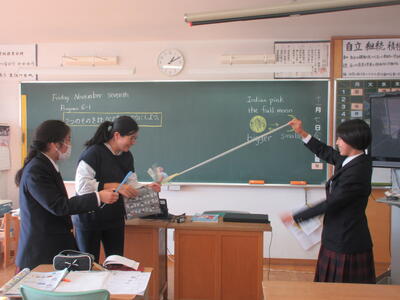

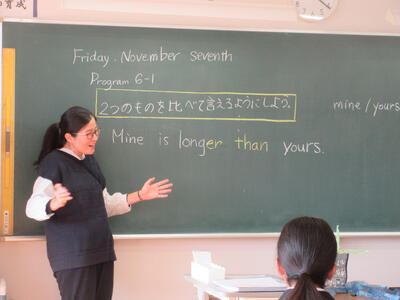

そして、5時間目、2年生は英語。ALTの先生と英語の先生2人、全部で3人の先生で英語の授業。先週のハロウィンの話題から今日の文法事項の導入が始まりました。お月様の満ち欠けの話から、smallerやbiggerを使った比較の文が紹介されました。続いて担当の先生が持っているバッグからビニールテープ(ポンポンで使うビニール性のテープ)を2人組でクラス全員+先生方が引いてみて、その長さを比べて見ました。きっと印象深く忘れられない比較の文が記憶されたのではないでしょうか。目を外に向ければススキが風にたなびいています。秋もいよいよ深まっています。The autumn season is getting deeper and deeper.

Indian Summer

11月7日(金)みなさんお元気ですか。今日は天気も安定しており、うららかな日、小春日和(こはるびより)。春ではないのですが、「小春」と使いますね。2年生は国語で兼好法師の「徒然草」を学んでいますが、その徒然草の155段には「十月は小春の天気。草も青くなり梅もつぼみぬ。(十月は春のように暖かい天気である。草も青くなり梅もつぼみをつけた。)」とあります。兼好法師が生きた時代の暦は陰暦のため、この「10月」とは今の暦にすると、11月から12月上旬の頃。まさに今です。秋なのに「春」を使う。不思議ですね。比べてみましょうか、英語ではうららかな秋の様子を表現することばがあるのか。あります! Indian Summer ここでのIndianはネイティブアメリカンを指すものと考えられます。ここでは「夏」これまた不思議ですね。この不思議のタネが「知的好奇心」!なぜ、秋ののどかな日を日本語では「春」、英語では「夏」を使って表すのか。調べたくなりますね。

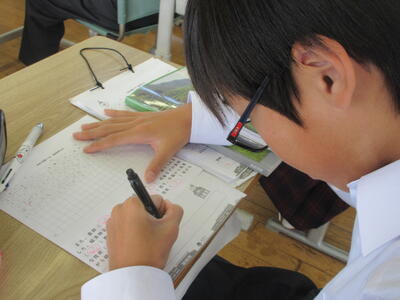

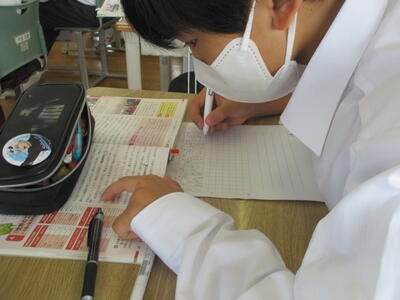

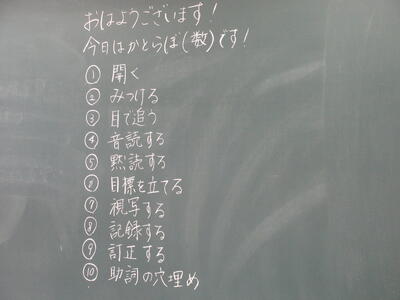

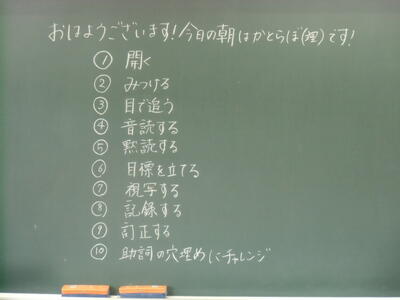

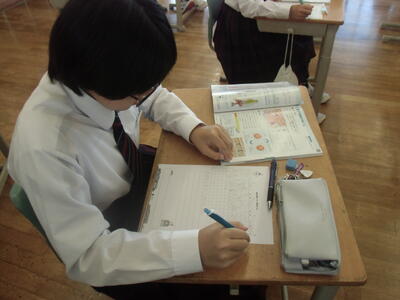

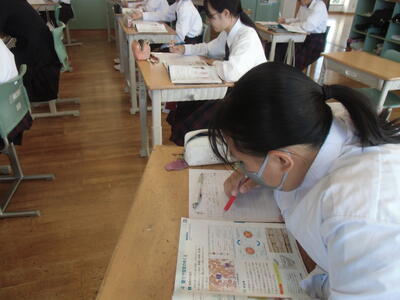

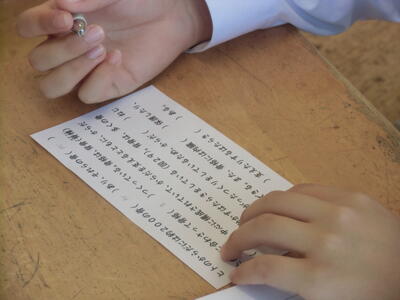

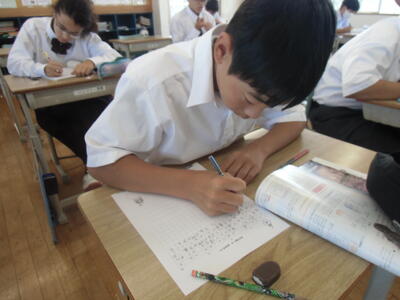

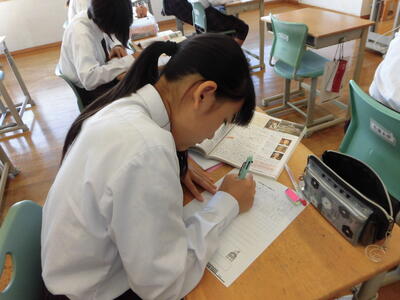

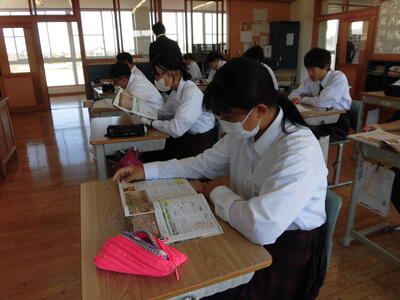

さて、今日の香取中。金曜日は『かとらぼノート』の日。朝の時間に全学年で理科の視写(直前で学んだ教科書の大切な部分の書き写し)に取り組みました。 今回は理科の大切な法則や定義が示されている部分ですので、しっかり理解して覚えて欲しいなと思います。

|

<1年生 状態変化と粒子のモデル> 物質を構成している粒子( は )、固体では規則正しくならんでいる。液体で( は )粒子は位置( を )変えながら動きまわっている。気体で( は )、粒子と粒子の間の距離( が )大きく広がり、1個1個の粒子( は )たがいに衝突しながら自由に飛びまわっている。 |

|

<2年生 オームの法則> 金属線(または抵抗器)も電気抵抗(抵抗)( を )もっている。一般に、金属線( に )流れる電流の大きさ ( は )、金属線にかかる電圧( に )比例する。この関係( を )オームの法則といい、次の式で表すことができる。 電流I〔A〕= 電圧V〔V〕 抵抗R〔Ω〕 |

|

<3年生 化学電池> 電解質の水溶液に2種類の金属板( を )ひたして導線をつなぐと、電圧( が )生じる。このとき、それぞれの金属板では、金属( が )溶けたり、物質( が )生じたりする化学変化が起こる。化学変化( を )利用して電流( を )取り出す装置( を )化学電池という。 |

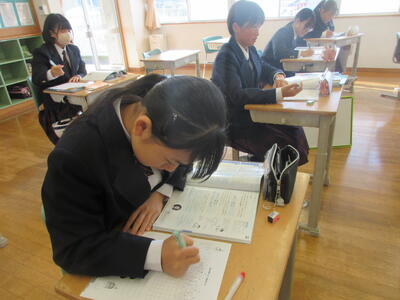

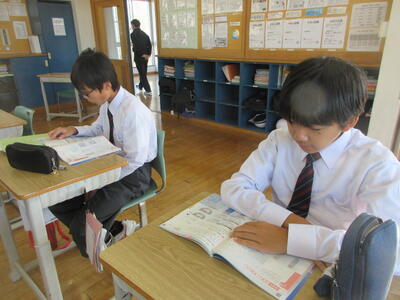

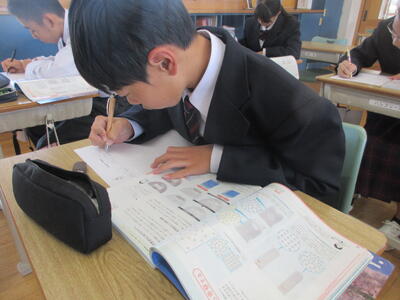

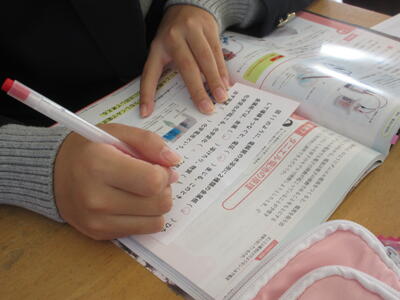

校内研究会

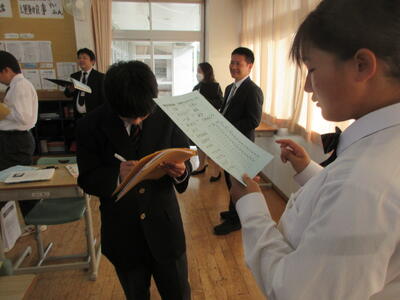

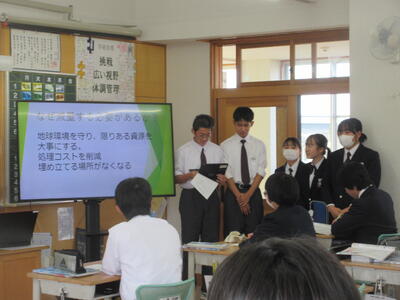

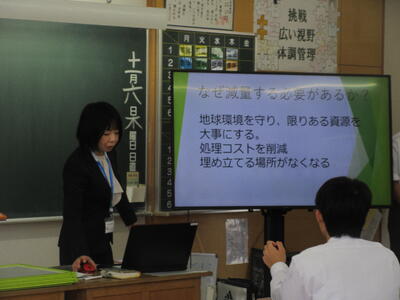

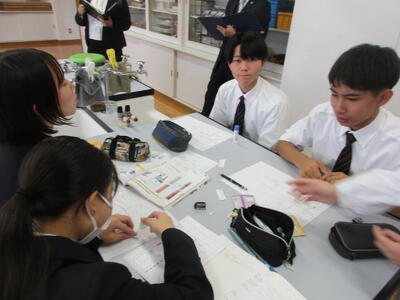

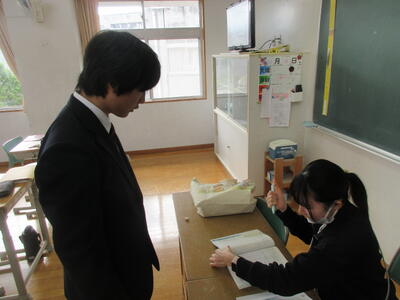

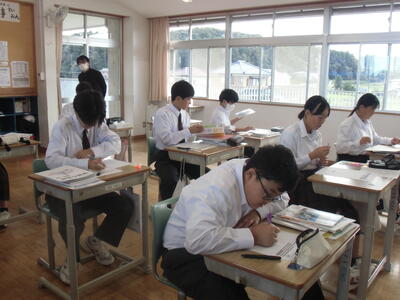

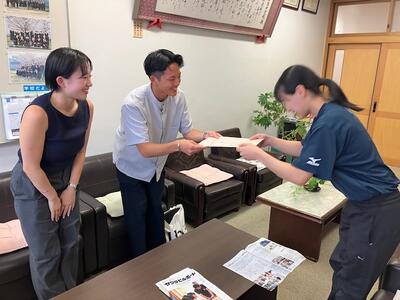

11月6日(木)午後5,6時間目、千葉県教育委員会、北総教育事務所、香取市教育委員会から大勢のお客様をお迎えして、校内研究会を実施しました。

5時間目、1年生は国語。竹取物語について今なお読み継がれる理由を考えました。2年生は道徳。お互いに学び合う姿勢について考えました。3年生は保健体育。環境問題についてグループごとにプレゼンを行い、私たちにできることは何かを考えました。なでしこ学級では「カレーパーティーをひらこう」を学習課題にカレー作りの材料を考え買い物に向けての準備をしました。

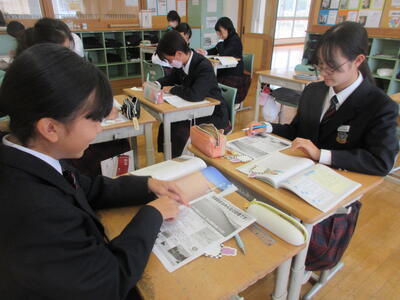

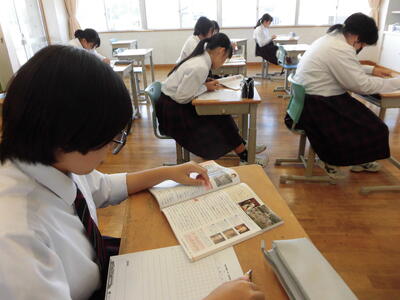

6時間目の1年生は英語。オーストラリアの美しいサンゴ礁の一帯、グレートバリアリーフにあるハート形の島の特徴を読み取りました。2年生は国語。徒然草からちょっと残念な人々として、6つの章段を読み比べをしました。3年生は理科。化学変化とイオンの単元からダニエル電池の原理についてグループごとに考えました。

落ち着いた学習環境で、あたたかい雰囲気の中で授業が展開。自分の考えをじっくり考えたり、発表したりと、素敵な時間を多くのお客様に見ていただきました。今後も一人一人にとって最適な学びができるよう授業改善を進めてまいります。

世界を味わおう献立「タイ」編

11月6日(木)みなさんお元気ですか。昨夜はスーパームーンで今年最大級の大きさで満月を見ることができた夜。残念ながら香取地域では曇って観察できませんでした。秋の夜長、空を見上げるのもいいものですよね。

さて、今日の給食は「世界を味わおう献立『タイ』」編です。ごはんに、丸オムレツ、ガパオライスの具を加えて、タイで人気の家庭料理「ガパオライス」の完成。肉や野菜をバジルと一緒に炒め、ナンプラーで味付けした具で、気分はタイ旅行。ちなみに「ガパオライス」の『ガパオ」とはバジルのこと。タイ現地では鶏肉や牛肉、お魚などさまざまなガパオライスがあるそうです。エスニックスープと一緒に食べれば、タイの屋台でお昼を食べている感じになります?ね。

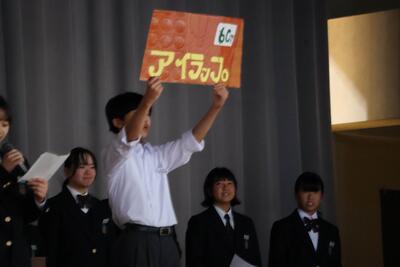

อร่อยมาก(アロイマー)今日もおいしくいただきました!

今日の香取中

11月5日(水)みなさんお元気ですか。3年生は今日も定期テスト。理科と社会に取り組んでいます。進路決定に向けて大切なテスト。毎日の授業の成果が発揮できるよう祈っています。

2年生は徒然草。いろいろなパターンの随筆を読んでいます。1年生は英語。教科書で大切な単語を1分間読み上げトライアルでペアで確認。ゲーム感覚で学んだ単語を復習できるといいですね。今回の教科書単元のトピックがオーストラリア。担当の先生が実際に留学で経験したことを写真をとおして説明してくれました。日本と季節は違うんですね。オーストラリアは南半球だから、クリスマスが冬ではなくて夏!ってこともクラスで確認しました。3時間目の3年生は体育。定期テストが終わり、気分をリフレッシュさせ、グラウンドでソフトボール。グループに分かれて打撃練習や守備練習を行いました。

今日の香取中

11月4日(火)3連休明け、みなさんお元気ですか。今朝は気温が1桁台。秋を飛び越して冬のような寒さ。風邪引かないようにしてくださいね。

さて、今日の香取中。3年生は定期テスト初日。英語、数学、国語にチャレンジ。明日は理科、社会。お昼休みの図書室1階は、たくさんの1年生が集まり、牛乳パックアートにチャレンジしたり、囲碁盤で五目並べ。オリジナリティあふれる作品が仕上がってきています。完成品は1,2年生昇降口の階段手すりなどに飾る予定です。ちょっと殺風景だった空間に明るさが増すと思います。

6時間目の3年生は社会。各自で学んだことの振り返り。ワークを解く生徒もいれば、タブレットで学習内容の理解度をチェックする生徒もおり、自分のペースで学びました。1年生は国語。草野心平の詩「河童と蛙」をペアで発表。リズミカルで身体が自然と動き出す詩。みんなでそれぞれのペアの「河童と蛙」の魅力を味わいました。

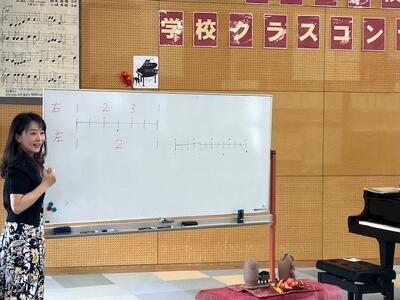

学校クラスコンサートを振り返って

11月3日(祝)みなさんお元気ですか。3連休の最終日、いかがお過ごしですか。香取中学校では10月23日(木)文化庁主催による「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業」(芸術家の派遣)、ピティナさま協力のもと、ピアニストの松岡美絵さま、オーボエ奏者の最上峰行さまをお迎えして学校クラスコンサートを開催しました。公演されたピアニストの松岡さまから、今回のコンサートを振り返ってメッセージをいただきましたのでご紹介いたします。一部修正。

紅葉に彩られた木々を、大きな窓から眺める音楽室。その素晴らしい秋の景色に包まれながら、コンサートは最高の環境の中で幕を開けました。

まずは『あすか』のテーマ曲でご挨拶。私にとっても最上さんにとっても思い出深いこの1曲は、音楽をこよなく愛する田畑校長先生からのリクエストでした。

揃ってご挨拶をしたあと、ピアノソロで『ドビュッシー:アラベスク』を演奏しました。フランス印象派を代表する作曲家ドビュッシー―…音で絵を描くように作曲された時代…と、話をしながら、ふと窓の外に目を向けると、まるで音楽に寄り添うように色とりどりの木々が広がっていました。

ピアノについてのお話しは、普段なかなか内部を見ることのない楽器なので、みんなに近くまで集まってもらい、弦の長さや振動を実際に観察してもらいました。

続いて、『ドビュッシー:アラベスク』と次に演奏した『ショパン:幻想即興曲』に共通する【左右の異なるリズム】について、最小公倍数を使ってわかりやすく説明。その後は、全員で楽しくリズムワークに挑戦しました。

『ショパン:幻想即興曲』の演奏では、生徒の皆さんがその複雑なリズムを目と耳でしっかりと捉えて聴いてくれました。その瞬間、私と生徒さん、そしてショパン——作曲家・演奏者・聴衆が一本の集中の糸でつながったように感じました。

オーボエのコーナーでは、楽器紹介のあと、『ガブリエルのオーボエ』を取り上げ、最上さんと一緒にブレス(息づかい)の実験を行いました。結果はもちろん、最上さんの大・大・大勝利!

どこまでも続く息の長さに、子どもたちは驚きの表情。まるで人間離れした技術を、目の前で体感することができました。

プログラムの最後は『ドニゼッティ:オーボエ・ソナタ』。

イタリアの作曲家らしく、オペラのような歌心と、ワクワクする速いパッセージが魅力の一曲で、オーボエの美しさが存分に引き出されました。

そしてアンコールでは、会場全員で『校歌』を歌い、温かい余韻の中でコンサートを締めくくりました。香取中学校の生徒さんは、全員が心をひとつにして、この時間を過ごしてくれました。

ひとえに、日頃からの学校の取り組み、学ぶ姿勢の力だと…私達も驚きと喜びの連続でした。

『簡単に情報が手に入る時代だからこそ、「生の人間が伝える」ことの大切さを感じます。一生懸命に奏でる姿を見て、感じてほしい。その姿を伝えるためにここに来た——。』

『この時、この瞬間を逃しては二度とない出会い。私たちと一緒に歌い(演奏し)過ごす時間を、心に深く刻んでほしい。』

学校クラスコンサートの醍醐味は、最上さんのこの言葉にすべてが集約されています。私にとってもまさに『一期一会』の、かけがえのない体験となりました。

多大な準備を惜しみなく行動してくださった香取中学校の皆様、PTNA担当者様に心より感謝申し上げます。

津宮地区グランドゴルフ大会

11月2日(日)3連休中の中日となりました。お元気ですか。今日は本校グランドを会場に津宮地区のグランドゴルフ大会が開催されました。10月31日~1日にかけての暴風雨のため、2日に延期されたものです。

本校生徒、職員も参加。最初は緊張したり、プレーが初めてであったりして不安でしたが、あっという間に津宮地区のみなさんと楽しく20ホールをまわりました。競技後は集計作業もお手伝い。結果は本校職員が入賞、また職員2名がホールインワン賞も獲得しました。地域の人とつながり、かかわりあった素敵な時間でした。

香取市民文化祭開催中

11月1日(土)みなさんお元気ですか。朱塗りのじょんぬき橋周辺の舗装工事も終わりました。快適な状態で通学、通勤等で利用できますね。

さて、昨晩は台風のような嵐。家の周りは被害はありませんでしたか。学校は特に被害はありませんでした。当初本日開催予定でした「津宮地区グランドゴルフ大会」が明日11/2に延期になりました。お家の人、地域の方と楽しむ機会となりますね。

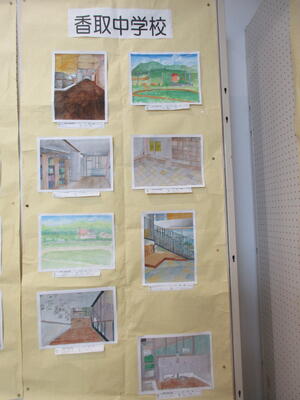

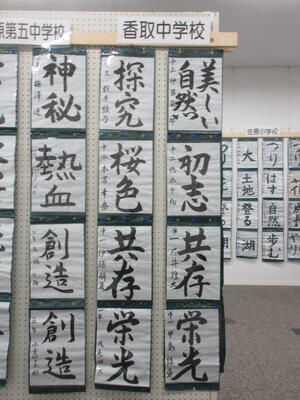

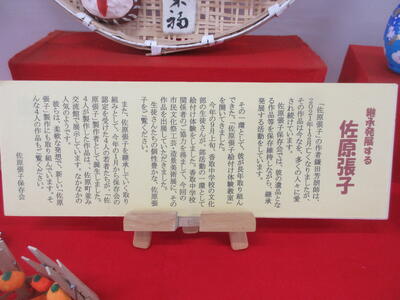

現在、みんなの賑わい交流拠点KOMPASで佐原会場の市民文化祭が11月3日まで開催されています。学校からは書写作品、絵画作品が紹介されています。加えて、今年度から文化部のみなさんの佐原張子絵付け作品、押絵も展示されています。佐原張子では制作者の故鎌田芳朗氏の作品、保存会の皆様の作品と一緒に本校生徒の「だるま」を飾っていただいています。押絵ではご指導いただいた先生の縁起物のタペストリーの下に本校生徒のサンタさんと雪だるまの押絵を展示していただきました。佐原文化協会さま、佐原張子保存会の皆様のご尽力で今回の展示は実現したものです。この場をお借りして佐原文化協会さま、佐原張子保存会さまにお礼申し上げます。ありがとうございました。

絵画は1階、書写、文化部の作品は3階にてご覧になれます。ぜひ、3連休のお休みの期間に、鑑賞してみてください。

HAPPY HALLOWEEN!

10月31日(金)今日はハロウィン。英語の授業ではハロウィンの由来についてALTの先生が英語で説明。その後、ハロウィンにちなんだ英単語を確認した後、単語探しゲームやビンゴ、2年生で月の絵本、3年生では関係代名詞を使ったハロウィンに関する文章を読んだり、早口言葉を楽しんだりしました。みな素敵なコスチュームに笑顔で記念写真!

<1年生で扱った単語>

ghost(幽霊), witch(魔女), bat(こうもり), night(夜), spider(クモ), black cat(黒猫), trick or treat(いたず らかお菓子か), moon(月), skelton(ガイコツ), pumpkin(かぼちゃ), mummy(ミイラ), costume(衣装), broom(ほうき), monser(怪物)

<2年生で扱った早口言葉>

Which witch wished which wicked wish? どの魔女がどの邪悪な願いを望んだのですか?

<2年生で扱った絵本>

PAPA, PLEASE GET THE MOON FOR ME by Eric Carle

<3年生で扱った関係代名詞を使ったハロウィンについての並べ替え問題>

Complete the sentences using given words.

1. Halloween is the holiday( but also / is / fun / not only / which / scary ).

2. I want to buy a Jack o lantern ( a / face / which / funny / has ).

3. Have you ever seen a woman ( with / riding / on the broom / is / who / a cat )?

⇒1. Halloween is the holiday which is not only scary but also fun.

⇒2. I want to buy a Jack o lantern which has a funny face.

⇒3. Have you ever seen a woman who is riding on the broom with a cat?

かとらぼプロジェクト

10月31日(金)みなさんお元気ですか。10月最終日を迎えました。今年もあと2ヶ月。早いですね。それともゆっくり時は流れていますか。

さて、今日は金曜日。朝の時間はかとらぼノートの日。今日の教科は社会。1年生は、2年生は、3年生は。3年生のみなさんはまさに今の実社会と直結している内容ですね。今回も書き写した教科書の文章をさらにしっかり理解するために、助詞の穴埋め問題にチャレンジ。今回の各学年が視写した文章の穴埋め問題は以下のとおりです。

|

<1年> 南部( )沿海部には経済特区( )設けられました。経済遠く( )設けた目的( )、税金などの負担( )軽くすることで外国企業( )招き、外国から高度な技術( )資金( )導入して、技術( )学びながら経済( )発展させることでした。 |

|

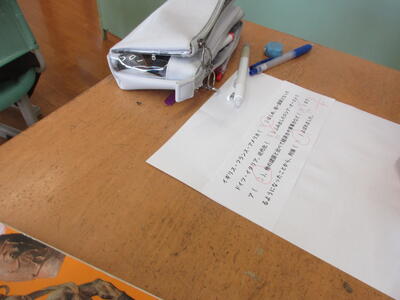

<2年> イギリス・フランス・アメリカ( )はじめ、統一国家となったドイツ・イタリア、近代化( )踏み出したロシア・オーストラリア( )、他の諸国と比べて経済力や軍事力など( )まさるようになったことから、列強( )呼ばれました。 |

|

<3年> 衆議院( )内閣不信任案( )提出こと( )できます。内閣不信任案( )可決されると、内閣( )総辞職するか、10日以内( )衆議院( )解散するかを選びます。衆議院( )解散されると、衆議院議員選挙( )行われ、選挙後の国会(特別会)( )、新しい内閣総理大臣( )指名されます。 |

2時間目の1年生は国語。草野心平の詩「河童と蛙」をペアで音読しました。自然と身体がリズミカルに動いてしまう草野さんの詩。まるでラップ? 草野心平は蛙を題材にたくさんの詩を書いたところから「蛙の詩人」とも呼ばれています。「春の歌」や「冬眠」など、ぜひ味わってみてください。

3時間目の2年生は道徳。国の天然記念物になっている「鳥取砂丘」について。その景観が観光客による落書きになどによって損なわれている実態があります。美しい鳥取砂丘を守っていくために条例があっても守られていない現状をどうすればよいのか、鳥取県砂丘事務所のポスターを使って考えました。

お昼休みは引き続き牛乳パックアート。わいわいおしゃべりが弾む中、給食の牛乳パックを活用して折り紙で飾り付けをしました。

さわやかな天気

10月30日(木)みなさんお元気ですか。爽やかな天気で気持ちがよいですね。明日の夕方には雨が降り出す予報が出ています。良い天気がなかなか続きませんね。

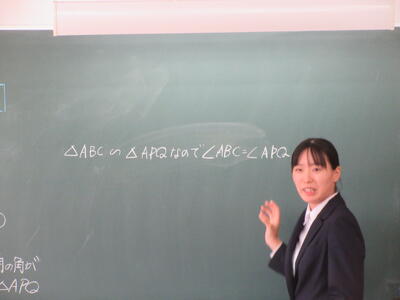

さて、今日の香取中。3時間目の3年生は数学。『線分の比と平行線』。今日の学習課題は「平行線と線分の比」の定理の逆が成り立つかどうかを考えよう」でした。今日の授業では、「三角形の2辺を等しい比に分ける2点を結べば、その線分は残りの辺に平行になる。」という線分の比と平行線の関係についてクラス全体で理解を深めました。証明問題は最小限の言葉で構成された論理的な文章です。だからこそ、そぎ落とされた言葉が何なのかを考える力、つまり行間を読む力が求められると思います。この力は数学の読解力の中心的な要素と考えられるのではないでしょうか。

午後からは香取学習2の最終日。先週の木曜日には6月から毎週進めてきた雅楽コース、和太鼓コース、茶道コース、食と健康コースの成果発表会を体育館で行いました。今日は雅楽の楽器の手入れやお礼状など、各コースごとに振り返りを行いました。次週からの香取学習は3。キャリア教育の学びをスタートさせます。

ちなみに食と健康コースのみなさんは、校庭の畑兼用花壇に植えた落花生掘りを行いました。まさに花が落下して地中で育った実が落花生。わいわい楽しく掘り出しました。

今日の香取中

10月29日(水)みなさんお元気ですか。今日の香取中。3時間目の1年生は英語。英単語の読み方を授業の冒頭に学んでいます。英語には音読みとアルファベット読みがあること。単語の最後が「e」の時はマジック発動!例えば、takeなら、「a」の発音がアルファベット読み「エイ」になる。同様に、make(「a]がエイ)、use(「u」がユウ)、close(「o」がオウ)、write(「i」がアイ)など、このルールを使えば初めて出てきた単語でも声に出して読めることを学びました。(一部例外はあります。例えばhave が「a」がエイではなく「ア」)

4月の年度初めではなく、ある程度で英単語の知識が入ったこの時期に英語の発音の規則性を学ぶと、インプットされた英単語を頭の中でいろいろと類推しながら、規則を当てはめやすくなりますね。

4時間目の3年英は家庭科。手で縫い、ミシンをかけパペットを作っています。完成したパペットはクリーナーとして活用できたり、パペット芝居として演じたりもできます。ショートストーリーをつくって発表予定です。

お昼休みは昨日の続きで多くの1年生が図書室1階スペースに集まり、牛乳パックアートを楽しみました。おしゃべりしながら楽しい時間が過ぎました。

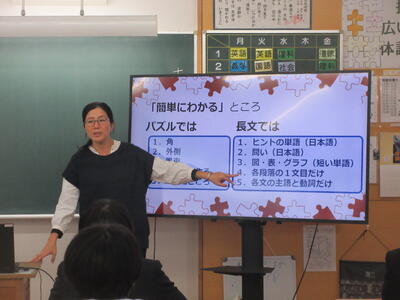

放課後、3年生は補習、今日は英語。長文問題の攻略方法をみんなで考えました。担当の先生からは、全文を読まなくても、段落毎の冒頭1文だけでもおおまかな内容がつかめること、注釈に載っている単語が文章全体を考える大きなヒントになること、そして一文一文には必ず主語と動詞があること。動詞をつかめばその前後を読みながら意味がわかることなど、たくさんの攻略法を教えてもらいました。まずはちょっとずつ読む機会を作って、英文に慣れていくことが大切です。自分の好きな分野や推しのことなどを英語で読んだり発信できたら、今より自分の世界が広がるかもしれませんね。

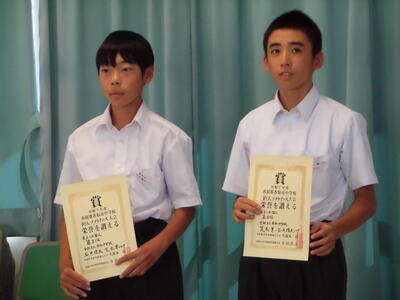

香取市中学生議会

10月28日(火)香取市役所議場で「中学生議会」が開催され、本校から3年生2名が参加。市議会が行われる議場で実際に一般質問を行ったり、会議録署名を行ったりしました。本校からは「閉校した学校の利活用について」質問を行い、副市長、財政課長が答弁。もう1名の質問「下水道管の老朽化について」は市長と下水道課長が答弁をされました。社会科公民分野で学んでいることがそのまま実生活につながる内容。主権者教育の一環として、よりよい生活が実現できるよう、自分たちは何ができるか考える機会となりました。本機会をいただきました香取市役所様、香取市教育委員会さまに感謝申し上げます。

アートワークショップ第3弾

10月28日(火)のお昼休みに、図書室1階閲覧スペースでアートワークショップ第3弾を行いました。今回は牛乳パックを折り紙でデコレーション。1,2年生昇降口の階段が殺風景なため、生徒のみなさんの手作り作品で飾られたらと思いワークショップを開催。牛乳パックの側面を好きな色の折り紙で貼付け、その後は参加した生徒のみなさんの感性に委ねた飾りをつけて完成します。明日も引き続きお昼休みに開催予定です。

秋空のもと

10月28日(火)みなさんお元気ですか。朝の日差しは気持ちのよいもの。AIなど高度情報化社会に生きる私たちですが、身体や心は天気や天候に大きく左右される生き物でもありますね。校舎や教室内のひかりが温かく感じます。

さて、今日の香取中。3年生は国語。紀行文 松尾芭蕉のおくのほそ道を自由進度学習で学んでいます。今日は個人やグループで、「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。」で始まる序文と立石寺(りゅうしゃくじ)、平泉の部分を音読や暗唱を行い、内容理解に努めました。立石寺で詠んだ句は「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」。平泉では「夏草や 兵どものが 夢の跡」でした。

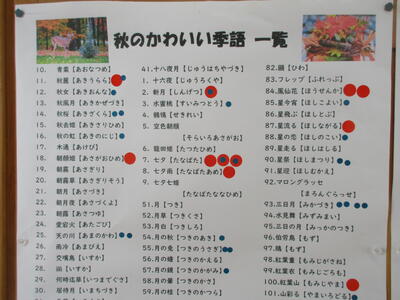

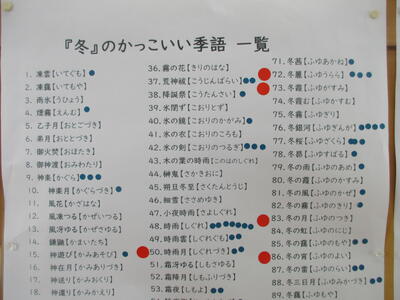

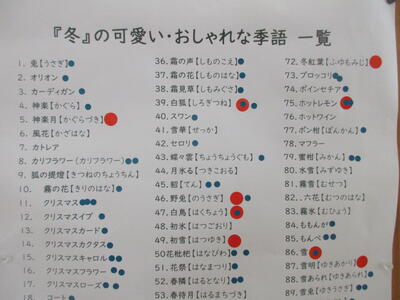

2年生の教室廊下側掲示版には、秋や冬を表す季語がたくさんリストアップされています。そのリストから推しの季語にはシールが貼られています。「秋のかわいい季語」では『三日月』や『林檎(りんご)』、冬のかっこいい季語では、『時雨(しぐれ)』や『神楽(かぐら)』『冬銀河』、『荒神祓(こうじんばらい)』、冬のかわいい・おしゃれな季語では『白狐(しろぎつね)』や『ホットレモン』、『雪菜』が多くの票を集めています。

4時間目は1,2年合同体育。今日はソフトボール。野球場を使って、実際にゲームを楽しみました。

今日の香取中

10月27日(月)みなさんお元気ですか。久しぶりの日差し。先週の冷え込みに比べて、今日はおだやかな陽気でした。さて、今日の5時間目。3年生は先週の合唱発表会・香取学習成果発表会の振り返り、2年生、1年生は定期テストに向けて学習計画を立てました。見通しをもって準備を進めていきたいです。

県中学生ソフトテニス新人大会女子個人戦

ご報告が遅くなりました。先週の土曜日、10月18日に千葉県総合スポーツセンター庭球場を会場に県新人大会個人戦が開催されました。郡市新人戦で優勝を果たした本校2年生ペアが出場。2回戦(対大栄みらい学園)、3回戦(対八日市場一中)と危なげなく順調に勝ち上がり、4回戦は市原支部の国分寺台西中との対戦。2-3のファイナルゲームで惜しくも敗れ、5回戦進出とはなりませんでした。県大会で4回戦まで勝ち上がる実力をつけてきた2年生ペア。さらなる高みを目指して努力し続けてくれることを祈っています。

ランチdeアート・ワークショップ第2弾

10月24日(金)お昼休みに図書室1階スペースで、アートでおしゃべりタイムの2回目を開催。先週に引き続きのリピータさんもいれば、今回初めての生徒さんも入り、アットホームの中でアートを囲んでおしゃべりをしました。今回も前回同様に指人形パペットをアバターにして自由な雰囲気の中、「正解はないよ。それぞれの人が感じた分だけ答えがあるんだよね」というベースでたくさんの発見や感想が出てきて、大変すてきな時間となりました。

今回扱った作品の一つは校長室前に飾ってある手ぬぐい(タペストリー)。「これ何に見える?」の問いかけに「梅干し!」「りんご!」といった声。秋にちなんで干し柿にも見えるかも。続いては3年昇降口踊り場に掲示してあった「目の健康ポスター」。「なんでこのポスターを見て目だって言えるのかな?」の投げかけに「マルに点があるから」とかえってきました。私たちは「〇」や「・」を見て『目』だって感じるんですね。すかさず、参加者の皆さんが指に付けているパペットを見てもらうと、それぞれのパペットにも『目はテン』でした。3番目は3年昇降口前に貼ってある元永定正さんの絵を紹介。「この絵の中に何か見える?」の呼びかけに、絵を指さしながら「ペンギンが見える」「ゾウが見える」と答えてくれました。いろいろなものが人によって見えることに驚きつつ、次はオーストラリアの先住民のアボリジニの方によって描かれたアート作品を鑑賞。この時点ですでに参加した生徒の皆さんの目は凝視状態。最後は北佐原地区出身の水彩画家の大崎善生(おおさきよしお)さんの2枚の絵を見てもらい、「どっちが好き?と投げかけました。すでに絵をよーく見る感覚ができており、なぜその絵が「いいな」と思ったのか、自分のことばで伝えてくれました。土の色、空の色、雲の形、それぞれの人の視点からその絵の素敵なところを語ってくれました。一人で見ていては感じられなかったことを、いろいろ教えてもらえた時間。

たった15分足らずでしたが、満ち足りたアートを楽しむ空間がそこにありました。今回はこのワークショップを見に地域から来てくださった方もいらっしゃいました。今回の画像はその方に撮っていただいたものです。この場をお借りしてお礼申し上げます。

さて、次回はどんなアートが登場するかお楽しみにしてください。

なお、千葉市では千葉国際芸術祭2025が11/24まで、旭市では「あさひの芸術祭(あさげー)2025」が11/9まで開催中。千葉市や旭市を散策しながらアートを楽しめるイベントが行われています。地元香取市では、10/31-11/3まで市民文化祭(佐原会場)がコンパスで開催されます。本校生徒の書写や絵画、文化部の生徒のみなさんの作品も展示される予定です。

〇千葉国際芸術祭 ⇒ https://artstriennale.city.chiba.jp/

〇あさひの芸術祭 ⇒ https://asahinogeijyutsusa4.wixsite.com/home

〇香取市民文化祭 ⇒ https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/shogaigakushu/sanka/bunka.html

<今回扱った作品>

・注染てぬぐい 江戸文様 丸つなぎ

・本校養護教諭作成「目の健康」ポスター

・元永定正「いろ いきてる!」2006 SOMPO美術館蔵(著作権上画像は紹介できませんことご了承ください)

・Johnny Warrangkula Tjupurrula 「Old Man's Story」1972 Papunya Tula ART OF THE WESTERN DESERT

・大崎善生「盛夏」個人蔵

・大崎善生「夕焼」個人蔵

成田空港周辺中ガ学校英語スピーチコンテスト

10月25日(土)みなさんお元気ですか。朝からあいにくの雨。肌寒い天気が続いています。風邪をひかないよう気を付けてくださいね。

さて、今日の午前中、成田市公津の杜もりんぴあで「第31回成田空港周辺中学生英語スピーチコンテスト」が開催されました。本校からは第一次ビデオ審査を通過した3年生がスピーチ部門に出場。二次審査7名のうち、トップバッターで発表。心の友であり、自分の世界を大きく広げてくれた本の魅力を英語で存分に語り、たくさんの拍手をいただきました。休憩時間も図書室で借りた本を開いて読んでいる姿。きっと今日も新たな世界を探索していることと思います。

かとらぼノート

10月24日(金)毎週金曜日の朝の時間は全校かとらぼノートの日。今回は数学。3年生は二次関数。関数y=ax²のグラフについて。2年生は三角形の角の性質について。1年生はともなって変わる2つの数量の関係について。これらの定義を90秒で書き写す視写を行いました。その後、書き写した文の意味をしっかりつかむため、助詞を穴埋めにしたシートを使って適切な助詞を入れる活動を行いました。英語は語順によって意味が決まります。それに比べて日本語は、助詞によって意味が変わります。「誰(何)は」「誰(何)を」「どうした」。これらの「は」と「を」を取り違えると意味が変わってしまいます。ですから、適切な助詞を選べるということは、文全体をしっかり理解して意味がつかめていることになります。

さて、今回の1年生が書き写した「ともなって変わる2つの数量について説明した文章。「ともなって変わる2つの変数x、yがあって、Xの値を決めると、それに対応するyの値がただひとつ決まるとき、yはxの関数である。という。」

この定義は関数について説明した教科書の文章ですが、なんだか難しいですね。教科書の文章をきちんと読める力をつけよう!と言われても、そもそも説明文がわかりづらい!と言えるかもしれませんね。言い換えると「xを決めたら、yは自動的に1つに決まる時、yはxによって決まる」さらにやさしく言うと「xを入れたら、yが1つだけ出てくるしくみ」それが関数だよ! これでも「いまひとつ、、、」となると具体的な例を考えてみるとよいかもしれません。例えば、関数を「自動販売機」と例えたらいかがでしょうか。自動販売機にはボタンがいくつかあります。1のボタンはお茶、2のボタンはスポーツドリンク、3のボタンは炭酸飲料だとします。それぞれのボタンを押すとその飲み物が出てくる。ボタンを1つ決めると、出てくる飲み物(y)は1つに決まる。ですから、「自動販売機から出てくる飲み物(y)はボタンの番号(x)の関数である」と言えます。もしボタン2を押してお茶が出てくるときもある!なんていう自動販売機だったら困ってしまう。ボタンを2と決めたのに、出てくる飲み物がスポーツドリンクとお茶の2通りだったら、これは関数でない!ということになります。 日常生活の中で関数を使った例が他にあるか考えてみると、より理解が進みますね。例えば、気温とアイスの売れ行き数。気温が上がればアイスはたくさん売れる。これも関数で表せるかもしれませんね。

香取学習発表会

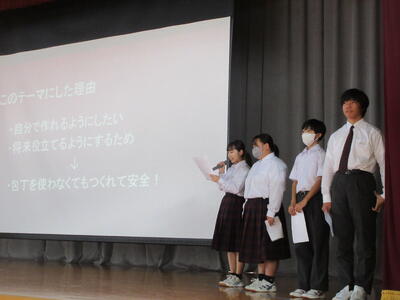

10月23日(木)合唱発表会のあとは、本校独自カリキュラムの総合的な学習の時間、通称「香取学習」。その香取学習の学びの成果を披露。

雅楽コースでは香取神宮のみなさまのご指導により越殿楽を披露、雅楽の歴史、楽器の紹介。食と健康コースは体によい「朝食」メニューの開発、調理実践、発表。そして非常変災時に生き抜くサバイバル飯の実践、そしてレポート発表。茶道コースは茶席の一連のお点前を、亭主、正客などを生徒がすべて行い、会場200人近くの視線のもと、雅に披露してくれました。和太鼓コースは栗源の和太鼓グループ「響」さまのご指導のもと練習を重ねてきた迫力の演奏を披露。今回は今年度より創設した文化部による発表もありました。佐原文化協会の皆様のご協力のもと、ミニ手話教室を開催。会場全員で「小さな世界」を手話をしながらあたたかい雰囲気の中、みんなで歌い、手話をしました。

平日にもかかわらず大勢の保護者、地域の皆様にお越しいただき、本校生徒の学びの成果を見ていただきましたこと、お礼申しあげます。

☆食と健康コースのサバイバル飯レシピはこちら ⇒サバイバル飯 掲示用.pdf

合唱発表会

10月23日(木)今日はアートの日。午前中はプロのピアニスト、オーボエ奏者の方の演奏を堪能。午後からは本校生徒の学びの成果を「合唱」と「雅楽」「和太鼓」の演奏披露、「茶道」のお点前披露、食と健康コースによる発表が行われました。保護者のみなさま、地域の方々、佐原学園の留学生の方も多数お越しになりました。ありがとうございました。

生徒のみなさんの司会により進められた午後の発表。全校合唱「地球星歌」未来へ託した祈りの歌からはじまり、1年生は私たちにとって大切なものとは何か、2年生は、「ほら、笑って!」と未来へのエール、3年生の合唱「結ーゆいー」では、ひとりひとりの力や思いが集まり、結ばれることで、とても大きなエネルギーになることを歌いあげました。合唱のメロディの美しさとともに、歌から発せられるメッセージを聴くもの誰もがしっかりと受け止めました。少人数ながらもクラスみんなで歌い上げたそれぞれの合唱。「クラス合唱、全校合唱っていいな!」と会場のみなさん誰もが心から思ったことと思います。

学校クラスコンサート

10月23日(木)今日は内外で活躍されていらっしゃる演奏家をお招きしての音楽教室。演奏者はピアニストの松岡美絵さまにオーボエ奏者の最上峰行さま。文化庁主催「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業」(芸術家の派遣)、ピティナさまご協力のもと実現したコンサートです。

第1部は1,2年生対象、第2部は3年生対象に50分ほどの音楽教室。オープニングはお昼の放送でもお馴染みの大島ミチルさんの「風笛」。1999年NHK連続テレビ小説「あすか」のオープニング曲。オーボエの澄み渡る音色がピアノをバックに響き渡りました。続いてドビュッシーのアラベスク1番。季節の移ろいとピアノの流れるような音色がシンクロして、心地よい気分。松岡さまからピアノの仕組みをピアノを間近に見ながら説明していただいました。ドビュッシーのアラベスク、ショパンの幻想即興曲。この両者の曲を左手と右手でどんな動きをしているのか、そのリズムを解き明かしていただき、実際に手で拍子をとったりもしました。そのリズム感を生徒のみなさんが一人一人もった中、幻想即興曲を聴き入りました。ダイナミックさと繊細なパートが混ざり合いながら、まさに幻想的な雰囲気でエンディング。続いてオーボエの楽器について最上さまから説明をいただき、オーボエの息継ぎの妙技を体験。モリコーネの「ガブリエルのオーボエ」を聞きながら、奏者と同様に息継ぎを体験。その息継ぎのすごさを美しい曲と共に実感。あの甘美なメロディーを吹く中で、あれほど大変な吸って吐いてがあるとは!とみんな学びました。ギネスにも載るほど、オーボエは世界で一番難しい楽器。そのオーボエの魅力を味わえるドニゼッティのオーボエソナタをピアノとのデュオで楽しみました。エンディングは本校の校歌をオーボエとピアノによる贅沢な伴奏で合唱。本校の生徒とプロの演奏家との一期一会の校歌演奏。これほど感動的な校歌はない!そんなひととき。音楽を心から楽しんだ学校クラスコンサートでした。

改めまして、ピアニストの松岡美絵さま、オーボエ奏者の最上峰行さま、お越しいただきましてありがとうございました。早速、最上さまのインスタグラムには本校の音楽教室の様子が紹介されていました!

明日に向けて

10月22日(水)みなさんお元気ですか。しばらく曇り空が続いています。3年生のみなさんが英語で学んだ現在完了を使うと、It has been cloudy for a while.とかThe sky has been cloudy for days.でしょうか。さわやかな秋空をみたいものですね。

さて、今日の香取中は明日午後の合唱発表会、香取学習成果発表会に向けて、合唱練習や会場の準備。生徒たち自身でレイアウトを考えながら体育館に美術や書写作品、技術家庭科作品など掲示、展示しました。加えて今年度創部した文化部のみなさんの作品も紹介されます。また、明日の午前中は日本内外で活躍されているピアニストの松岡美絵さん、オーボエ奏者の最上峰行さんを招いて学校クラスコンサートを音楽室で行います。保護者、地域の皆様、ぜひお越しいただきご鑑賞ください。

今日の香取中

10月21日(火)、みなさんお元気ですか。上着なしでは寒く感じられる陽気です。風邪を引かないよう気をつけてくださいね。1年生と朝の挨拶をしていると、クラスの友人と社会の歴史についておしゃべりをしていました。「最澄と空海ってどっちが何宗だっけ?」「さいちょうの「ちょう」ってどんな漢字だったっけ?」などなど。平安時代の2大仏教についてのおしゃべり。きっとただ暗記するだけでは区別がつかないことを話していたのかもしれません。そんな時は「言葉」に焦点を当ててみるとよいかもしれません。たとえば、最澄の天台宗の「天台」ってどんな意味なんだろうか。空海の真言宗の「真言」ってどんな意味なんだろうか。教科書には書かれていないことですが、そこを自分で調べてみると、最澄や空海の1200年以上前の思いが伝わってくるかもしれません。そうすると、最澄は天台宗で比叡山延暦寺、空海は真言宗で高野山金剛峯寺というのがすーっと頭に入ってくるかもしれません。そして近所や地域のお寺は何宗かな?という視点でみると、意外と身近に天台宗や真言宗のお寺があって、おっとここに最澄さんがいる! ここに空海さんがいる!って身近に感じられるかもしれません。点として点在していた知識が面として自分の生きた知識に変わる瞬間がそこです。そして近くのお寺が別の宗派だったら何宗なのだろうかとさらに調べだしたら、点が面になり、それが立体的に今度は見えてくるかもしれません。これが知的好奇心。「学びの秋」の到来です。

さて、今日の香取中の3時間目、1年生は英語。There is(are)~.の文をさまざまなスライドを見ながら学びました。スライドの中に隠れている物体?を見つけ出す活動。Thereにはもともと「そこに」という意味がありますから、「ほらそこに いるよ 1匹の犬が!」 There is a dog. 「 ほら!いるよ 3匹のカエルが この写真の中に」だったら、There are three frogs in this picture.となるわけですね。一度覚えると日常でもたくさん使える表現です。「この木曜日に学園祭があるよ」というなら、There is a school festival this Thursday.といえますね。会話の中では疑問文で使われることも多いかもしれません。「今日ってさ、宿題あるんだっけ?」「うん、数学の宿題があるよ」であれば、Is there homework today? Yes, there is math homework.と言えますね。日常の場面でどんな時に使えるのかな?と考えて見ると、「英語を使う」機会が増えますね。学んだことが自分のものになるためには、自分で使ってみることが大切です。

4時間目のグランドは1,2年生の合同体育。今日はソフトボール。体育の先生方以外にも多くの先生も加わっていました。生徒4人か5人に対して先生が1人いる割合。香取中ならではの授業。秋の風吹く中、ソフトボールで身体があたたまりました。

自分の感受性くらい

10月20日(月)新しい週が始まりました。天気がぐずついており、すっきりしない日が続きますね。みなさんお元気ですか。今日の午後は香取学習2や合唱の発表会に向けてリハーサルを行いました。体調を崩している生徒も出始めており、体育館で全校で歌うことは控えました。

さて、職員玄関のプランターを植え替えました。春から夏にかけて咲き誇った日々草たち。今日から菊やパンジー、ストックなどの花に代わりました。気づきましたか? 校長室前にはハロウィンにちなんだ植物や置物を飾ってみました。素敵なモノ、美しいモノを見たり、聞いたり等、こころを耕していくことを大切にしたいですね。私たちの感性やセンスを磨いていくチャンスが「秋」です。ぜひ、茨木のり子さんの詩「自分の感受性くらい」も一度味わってみませんか。

アート・ワークショップ

10月17日(金)お昼休みに、図書室1階閲覧スペースでアートワークショップを開催しました。今回は「アートの秋、探してみよう不思議な絵」。

まず参加者は好きな指人形を選び、その指人形を自分のアバタ(分身)としました。アバターに名前をつけてもらったら、みんな素敵なネーミングにしてくれました。これでもうアバター自身がおしゃべりをする人(動物)に変身。アバターをとおして、生徒のみなさんは思い思いに自由におしゃべり。笑いの絶えないアットホームな雰囲気の中でアートを楽しみました。

「これ何に見える?」「埴輪(はにわ)!」「この本の表紙の絵、これって何でしょう?」「ニンニク!」「トウモロコシ!」「この本に描かれている絵は何を表していると思う?」「この絵にストーリーつけたらどうなる? 隣近所の人と話してもらっていい?」「落ちた穴から空を見上げている景色!」「黒く塗っていった先に残った白!」

いろいろな考えが出て生徒みなさんからは「へー」「なるほど」など反応はさまざま。参加した生徒の皆さんの笑顔が素敵な昼休みの図書室1階でした。

一つだけの正解をもとめる楽しさもある一方で、正解がない、あるいは、見たり感じたりした人の数だけそれぞれの答えがあるアートの世界も面白いもの。そんなアートを気を楽にして楽しめるひと時を今後も続けていこうと思います。次回はどんなアバターになって、どんなアートに出会えるかお楽しみに!(著作権上、今回扱ったアート作品画像をホームページ上で一部ご紹介できないことお許しください。)

<今回扱った書籍等>

エリック=カール 作 「パパ、お月さまとって!」

神山輝夫 作 渡部洋二 画 「たけのこくん」

末永幸歩 著 「13歳からのアート思考」

小野満俊彦・恭子 作(陶芸)「歌う人」「オーボエを吹く人」

Anna Efverlund デザイン「TITTA DJUR」 IKEA

かとらぼノート 第3ステージへ

10月17日(金)みなさんお元気ですか。久しぶりに日差しを見ることができた朝でした。校舎と木々が青空の元、目にも鮮やかにきれいです。また、線路側通用門には3本の大きなキンモクセイにオレンジの小さな花が咲き、香りだっています。そんな素敵な朝をさわやかなに迎えるために、朝起きたらその場で軽くジャンプを10回から20回してみましょう。アクティブスイッチが入り、身体も脳も心も目覚めますよ!

さて、今日は金曜日。『かとらぼノート』の日。3年生は実力テストのためテスト勉強でしたが、1,2年生は『かとらぼノート』第3ステージに入りました。5月からスタートした『かとらぼノート』。教科書の大切な個所を視写する活動を5教科行ってきました。第2ステージからは、ふだん使う日常会話(生活言語)と異なる教科書で使われる言葉や表現(学習言語)が多用されている数学、理科、社会に絞って視写を行ってきました。今日からは第3ステージ。視写に加えて、『助詞』の穴埋め問題にもチャレンジしました。

では、なぜ第3ステージで『助詞』なのでしょうか? 比べてみましょう英語と日本語の文のしくみ!英語は語順で意味が決まる言語です。「追いかける」という意味のchase(チェイス)を使って例を示してみますね。

| 文 | 意味 |

| The dog chased the cat. | 犬が猫を追いかけた。 |

| The cat chased the dog. | 猫が犬を追いかけた。 |

上の例のように語順が変わると全く意味が違ってきます。英語では誰(何)が【主語】+どうした【動詞】+誰(何)を【目的語】の順番で意味が決まります。

一方で、下の文例のように日本語は語順を入れかえても「助詞」があれば意味は同じです。

| 文例 |

| 犬が猫を追いかけた。 |

| 猫を犬が追いかけた |

以上のことから「英文を理解する時は、語順を意識すると意味がつかめる。日本語を理解する時は「助詞」に気をつけて読むと意味がわかる。」と言えます。

ですから、第3ステージでは教科書の大切な説明や定義などの文章を正確に理解するために「助詞」に注目しました。今日の1,2年生は理科の教科書を使って「助詞」が( )で穴埋めになっている文章を読み、適切な助詞を入れる活動を視写に加えてチャレンジしました。

香取中では学びのベースとして教科書を正確に読める子ども達を育てたいと考えます。試行錯誤ではありますが、いろいろ取り組みながら、読解力の育成を今後も図っていきます。

本番に向けてリハーサル

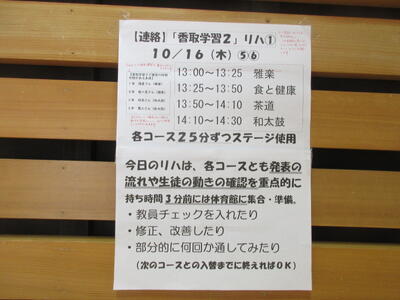

10月16日(木)みなさんお元気ですか。ここ数日、朝は秋らしい陽気が続いていますね。今日の香取中は来週の合唱発表会、香取学習成果発表会に向けて午後から準備。香取学習2の各コースが本番さながらにステージやアリーナを使って発表練習を行いました。当日ではなかなか撮れないアングルでの画像を紹介します。保護者のみなさま、ぜひご来場いただき子ども達の活躍をご覧ください。

また、午前中は文化庁後援による学校クラスコンサートを音楽室で開催します。演奏者はピアニストの松岡美絵さまとオーボエ奏者の最上峰行さまです。松岡さまは本校に3年ぶりの登場。日本のみならず世界トップクラスのアーティストと共演。桐朋学園大学管楽器部会の委託演奏員でもいらっしゃいます。最上さまは東京交響楽団の首席オーボエ奏者であり、葉加瀬太郎さんをはじめ数々のミュージシャンの作品、ドラマ、映画等の録音等に参加しています。プロ奏者の演奏を間近に聴く貴重で素敵なコンサート。曲目は大島ミチルさんの「風笛」、モリコーネの「ガブリエルのオーボエ」、ショパンの幻想即興曲などを予定しております。お楽しみください。

未来のサイズ 体操服、ジャージ姿

10月15日(水)みなさんお元気ですか。今朝は上着なしだと寒さを感じる天気。急に秋の陽気になりました。風邪をひかないように体調管理に気をつけてくださいね。

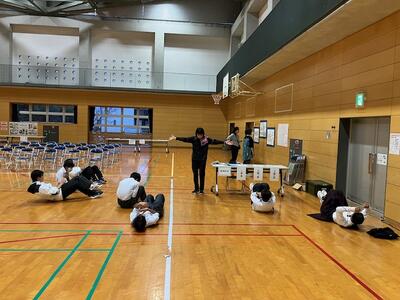

さて、今日の香取中。未来の香取中生が訪問してくれました。水の郷小さんが本校の体育館を利用して体力測定のシャトルランを行いました。1組目は1年生と6年生。その後、2年生と5年生、3年生と4年生が順々に訪れ午前中をかけて測定を行いました。津宮小と大倉小が統合した際に、中学校と連携して同じ体操服、ジャージに水の郷小の児童のみなさんはなりました。中学生と同じ体操服姿を見ると、なんとも微笑ましく、俵万智さんの短歌『未来のサイズ』を思い出しました。

一方、中学3年生はグラウンドでソフトボール。体操服を着て授業を受けていますので、先ほどの小学生と比べて、その成長ぶりに驚かされました。

後期 始業式

10月14日(火)3連休後の今日、後期の始業式。新たな気持ちでスタートを切りました。また、生徒会役員認証式が行われ、旧役員と引き継ぎ、新たなメンバーでの船出でもありました。3年生は卒業アルバムの個人写真や委員会の写真、クラス写真を撮影しました。

前期 終業式

10月10日(金)気持ちの良い朝を迎えました。朝読書の時間は「かとらぼ」の日。今日は社会。1年生は歴史分野、藤原氏の摂関政治について。2年生も歴史、フランスの絶対王政と啓蒙思想について。3年生は公民分野、選挙について90秒で視写を行いました。専門用語がたくさん出てくる社会の教科書をしっかり理解できるようにしていきたいです。

そして、2時間目は全校集会及び前期終業式。9月から10月にかけての生徒の活躍を大会、コンクール等の報告で披露。終業式では各学年から代表者が、前期を振り返り発表がありました。その内容をキーワードにすれば、挑戦、継続、あきらめない に表せると思います。明日から3連休。10月14日の後期始業式で新たなスタートをきりましょう。

雅楽奉納演奏

10月9日(木)午後からは香取学習2の日。雅楽コースのみなさんは今日が香取神宮の方から直接ご指導いただく最終日。そして、拝殿で奉納演奏をさせていただく日。各管(龍笛、篳篥、笙)で練習した後、唱歌(声に出して歌う)、その後、合わせ練習。そしていよいよ奉納演奏のため、社務所から拝殿へ移動。保護者の皆様にもお越しいただき演奏を聴いていただきました。6月から10回あまりご指導いただいた成果を披露する場。厳かな中、香取中生が演奏する「越殿楽」が香取の杜に響き渡りました。演奏後は、ご指導いただいた先生方と記念写真を撮り、社務所に戻り、各管ごとに感謝の気持ちを伝えました。香取神宮様には今年度もご指導いただきましてありがとうございました。日本古来から伝わる雅楽を学ぶ機会を得ることができましたこと、お礼申し上げます。

香取学習2

10月9日(木)午後からは香取学習2の時間。体育館では和太鼓コース、音楽室では茶道コース、コンピュータ室では食と健康コースが10月23日の学習成果発表会に向けて練習や準備。雅楽コースのみなさんは、香取神宮で神官の方々にご指導をしていただいた後、拝殿で奉納演奏をさせていただきました。

今日の香取中

10月8日(水)みなさんお元気ですか。今日も気持ちの良い天気。明日は台風22号の接近にともない風が強まる予報です。登下校は安全に十分気をつけてください。暴風の警報が明日朝6時の段階で発令されていた場合は自宅待機となります。tetoruでもお知らせいたします。

さて、今日の香取中。校庭の植栽に実りの秋が到来しています。ヤマボウシは赤いまん丸の実をつけ、地面にも落ちた実がたくさんあります。また、技術室脇にはハナミズキの木にやはり赤い実がたくさんなっています。秋、葉が色づく季節、赤い実と青空のコントラストは鮮やかです。秋、学びの秋でもあります。知的好奇心を大切に、学びを深めていく学校でありたいです。

レゴリス

昨夜10月6日は中秋の名月でした。雲が多く満月を愛でることはなかなかできなかったのではないでしょうか。今晩は十六夜、「いざよい」。お月様がきれいに見えます。校庭から見上げた十六夜の月が素敵です。

さて、なぜ、夜空に見える満月はまんまるで、まるでお盆(おさら)みたいにみえるのでしょうか。それは、「レゴリス」のため。一度聞いたら忘れないような響きですね。この「レゴリス」とは、月の表面をおおっている細かい砂やほこりのこと。このレゴリスは、太陽の光が当たるとその光をいろんな方向に反射(はねかえす)します。ですから、月の真ん中だけでなく、はしっこまで明るく見えるのです。そのおかげで満月は影が少なく、丸い円のように、はっきりくっきり見えるのです。

レゴリスが気になった方は、青山美智子著「月の立つ林で」はいかがでしょうか。「レゴリス」が登場する小説です。生徒のみなさんは校長室前のブックコーナーにありますので、立ち寄ってみてくださいね。

香取郡市小中学校児童生徒音楽発表会

10月7日(火)みなさんお元気ですか。今日の香取中は午前中に、佐原文化会館で開催された「香取郡市小中音楽発表会」に参加しました。今年で3年目。今回も全校合唱と和太鼓、雅楽の演奏を披露しました。開会式の前に閉まった幕の中でリハーサル。その後、音楽発表会のトップバッターを光栄にも香取中の和太鼓コースが務めさせていただきました。ステージで迫力の演奏で会場の小中学生をはじめ保護者のみなさま、ご来賓のみなさんの心をつかみ、その後、市民体育館で全校合唱のリハーサル。本番では「地球星歌~笑顔のために~」と「君とみた海」を全校合唱。美しいハーモニーを響かせてくれました。休憩中に雅楽コースはリハーサル室で楽器をあたため、唱歌、演奏。休憩後、「越殿楽小曲」を演奏。緊張の中、息を合わせて雅な音色を披露しました。当日は和太鼓コースと雅楽コースの講師の先生も会場にお越しになり、その演奏を聴いていただきました。また、今回は本校から3名の生徒が会場ホールのドア係も担当しました。

香取中はこれからも地域伝統文化を大切に引き継ぎ、香取中だからこそできる活動を進めてまいります。保護者のみなさま、本日は多数お越しいただき、本校の演奏、合唱をお聴きいただきありがとうございました。

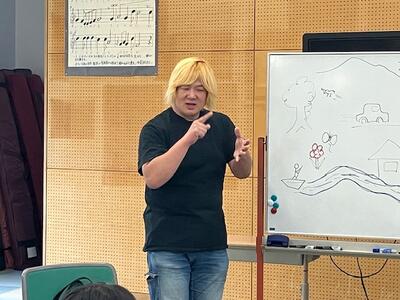

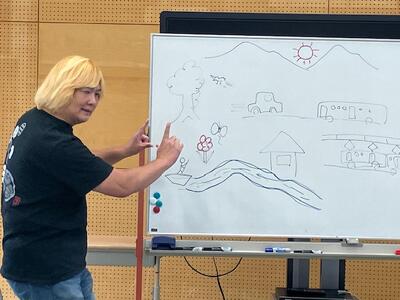

文化部 手話教室

10月7日(火)放課後、文化部では手話教室を開催。新たに香取市から手話の講師の先生もいらっしゃり、絵に描かれたモノを手話でどう表現するのか一緒に学びました。舟、川、木、花、蝶々、山、太陽、家、車、バス、電車などとても表情豊かに手で表現。ことばが見える、見えることば。手話の奥深さを感じた時間でした。

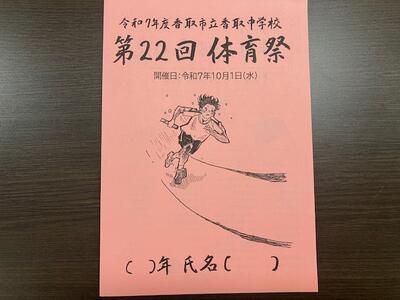

第22回体育祭3

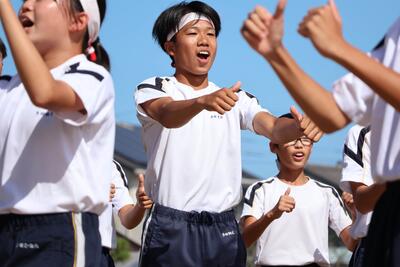

10月2日に開催された体育祭。応援合戦、綱引き、紅白リレー、全校ダンスを紹介します。

第22回体育祭 2

10月2日に行われた体育祭の模様を昨日に引き続きご紹介します。今回は学年種目と保護者・地域の方参加型の種目「みんなで玉入り」を紹介します。

第22回体育祭

10月2日(木)10時より時間変更して体育祭を開催しました。平日開催にもかかわらず多くの保護者、地域のみなさまにお越しいただきました。どの種目も紅白の力が五分五分で、紅白対抗リレーは、最後のアンカーまで優勝の行方がわからない競り合いドラマチックでした。最後の種目、全校ダンスは紅白関係なく全校で素敵なパフォーマンスを見せてくれました。会場からアンコールの声がかかり、アンコールでは職員等も加わり大変な盛り上がりで閉会式を迎えました。総合優勝は紅組。応援優勝は白組。紅白リレーは赤組でした。今年のスローガンは「輝け!48色の光」。このスローガンのように、一人一人が精一杯の力を発揮し、また、それぞれの色が化学変化を起こさせ、紅白それぞれの組、全校で一緒に作り上げたすばらしい体育祭となりました。

本日は通信環境が安定していないため、画像はすべての種目を紹介できませんことお許しください。明日また更新いたします。

今朝の香取中

本日体育祭を実施します。今朝の香取中の様子です。昨夜まで雨が降り続きましたが、グラウンドの水はだいぶはけました。万全な状態で実施できるよう準備して参ります。保護者のみなさま、お子様の活躍をどうぞご覧ください。また、順延のためお越しになれない保護者の皆様には、ホームページをとおしてご紹介いたします。お楽しみください。

今日の香取中

10月1日(水)今年もあと3カ月。みなさんお元気ですか。体育祭当日でしたが、早朝から雨、お昼前から夕方にかけて雨。今日は金曜日日課で授業を行いました。1時間目の様子を紹介します。

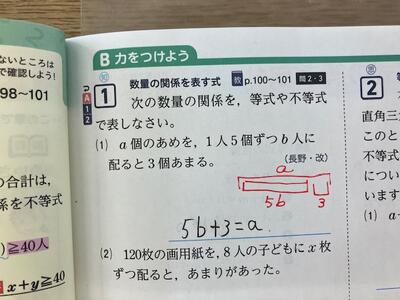

1年生は数学。単元の振り返りで、各自で分からない部分を解き直したり、計算練習を行ったりと、自分のペースで進めました。数学の「読解力」が問われる文章問題にチャレンジしている生徒もいました。「a個のあめを、1人5個ずつb人に配ると3個余る。」この数量の関係をあらわした文章を等式で表すもの。数学でいう読解力の一つは、この文章(数量の関係)をどのような式であらわすことができるかでもありますね。ポイントは『a個のあめ』が全体のあめをあらわしていることに気づくこと。「余る」とは+αで表すことができること。これらの数学でよく使われる言葉は表現が具体的に何をさしているのか、しっかりと理解することが大切。学校でもしっかりサポートしていきたいと思います。

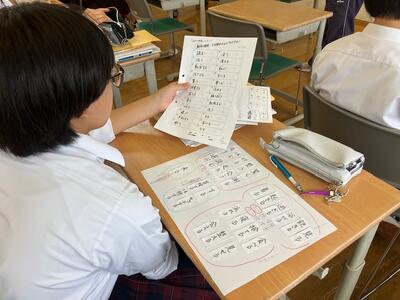

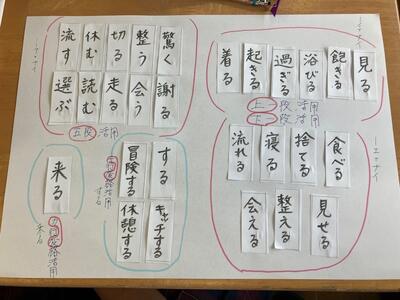

2年生は国語。文法問題。五段活用、下一段活用、上一段活用、カ行変格活用、サ行変格活用について用例をみながら確認。その後、1分間タイムトライアル。リストアップされた動詞がどの活用かをペアになってテスト。初めての試みのタイムトライアルにみな意欲的に取り組みました。

3年生は英語。本文の読解。音読をとおして英文の意味を確かめていきました。

6時間目は体育祭に備えて応援練習。その後、郡市音楽発表会に全校合唱で出演するため、体育館を使って全校で合唱を行いました。応援の声とは変わり、全学年でハーモニーを大切に歌いこみました。

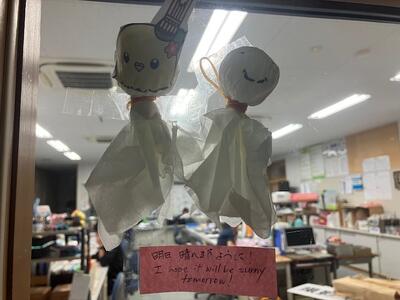

体育祭に向けて準備

9月30日(火)みなさんお元気ですか。9月最終日となりました。いよいよ明日に体育祭を控え3,4時間目はダンスや応援練習など最終調整。その後全校で集まり応援団を始め、各係り担当、プログラム作成者など、それぞれのこれまでの頑張りを互いにたたえあい、明日に向かって気持ちを一つにしました。「輝け 48色の色!」そして明日の実施を願い、てるてる坊主を作りました!

サワラビルボード

9月29日(月)午後に慶應義塾大学飯盛義徳研究室佐原元気プロジェクトの学生さん2名が本校を訪問されました。佐原元気プロジェクトの学生のみなさんとのご縁は、佐原の街中に開設した「イのハコカフェ」での出会い。地域創生の一環として地域住民が交流する場をつくりたいという願いからできた「ハコ」がイのハコカフェ。中学生と大学生が何かコラボできないかと香取中からリクエストして飯盛研究室の学生さんと行ったのが2年生の社会体験学習でした。佐原の小野川沿いを巡り、地域の良さを発見したり、佐原の大祭で使われる山車が展示されている水郷佐原山車会館や複合施設「コンパス」でインタビューしたりと普段できない貴重な経験を生徒は体験できました。その体験を冊子にまとめたのが「サワラビルボード」。その第6号に香取中の生徒がかかわらせていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。このサワラビルボードはwebでも紹介されていますのでご覧ください。冊子はコンパスをはじめ、いろいろな場所で手に入れることができるそうです。

https://isagai.jp/sawara/category/interview

〇最終下校 1/6~ 16:40

〇学校クラスコンサートの模様が新聞で紹介されました。

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1523497

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和8年度県公立高入学者選抜について

県教育庁から現3年生以降の県公立高校の入試に関して新たな情報が発表されましたので、ご覧ください。

・日 程 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2025/koukou/r8nyushinittei.html

・改善点 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2024/koukou/r8kaizenten.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 | 2 1 | 3 |

4 | 5 | 6 2 | 7 1 | 8 | 9 | 10 1 |

11 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |