文字

背景

行間

職員あいさつ

お知らせ

佐原小学校にやってきた春

最近、昼間は温かくなってきて、春を感じることが多くなってきました。子どもたちと校庭に探検に出てみると、たくさんの春を見付けることができました。

春その1:ウメの花

春その2:サクラのつぼみ

春その3:ツクシ

春その4:カエルの鳴き声

春その5:パンジー

春その6:オオイヌノフグリ

春その7:テントウムシ

春その8:タンポポ

した。

英英辞典のすすめ

先日、新聞に令和3年度の高校入試問題が掲載されていました。その英語科の問題の中に、英英辞典について紹介するものがありました。英単語の勉強の仕方に悩む生徒に、教師が英英辞典の活用を薦めるという内容でした。この問題を見て、私の高校生の時を思い出しました。

私が高校生の頃、実際に英英辞典を活用して勉強していました。使い始める前は、英語だけで書かれた辞書では、意味を捉えづらいのではないかと思っていました。しかし、使ってみると、そんなことはありませんでした。ある単語について調べると、その単語について、より易しい英単語で説明されているからです。もし、その説明文の中に意味の分からない単語があれば、さらにそれを引いて調べることで解決することができます。どんどんと単語を調べていくことで、複数の単語の意味を理解することができるようになるのです。それに加え多くの英文を読むため、短い英文を読む力も付いてくるという、一石三鳥の代物です。

110個のナットを1枚の紙にのせよう!

学校の先生もしばしば学習します。本校には独自の研修スタイル「みらいつく~る」というものがあります。

先日今年度の10回にわたる、みらいつく~るの最終回が終了しました。

最後のみらいつく~るは、リモートで開催され、その様子は本校だけでなく他の学校の先生も参加しての大きな研修となりました。

研修内容は「110個のナットを1枚の紙にのせよう!」です。

こんなことできるんですかね~?色々考えるとできるもんなんですね~。

大変勉強になる研修でした。

10年前を思い出す

3月になり、あっという間に1週間がたちました。だんだんと春めいた陽気になり、気持ちも軽やかになってきています。そんな中、先日テレビを見ていたところ、ニュージーランドでの大地震のニュースを耳にしました。そこから思い出されたことがありました。

10年前の2011年3月11日14時46分、東北地方を震源として起こった東日本大震災。私達大人にとっては、つい最近の出来事のようにあの大地震を思い出すことができます。しかし、子どもたちはどうでしょう?今の6年生で考えてみると、10年前はまだ2歳でした。テレビで当時の様子を見ることは多くありますが、おそらくあの地震のことを覚えている子はほとんどいないかと思います。

最近、また地震が少しずつ増えてきています。大震災から10年経ちましたが、あの日私達大人が見たこと、感じたことをお子さん達に伝えて、ご家庭でも登下校中に地震が起こったらどのようにすればよいか、この機会に話し合ってみてはいかがでしょうか。「自分の身は自分で守る」ことの大切さ、学校でも子どもたちに伝えていきたいと思います。

おうち時間

なかなか人に会ったり外出したりして過ごすことが難しかった今年度。私は「おうち時間を充実させよう!」という目標を立てて過ごすことにしました。

私が特に時間をかけたのは、「料理」と「学習」です。

私は、正直に言うと、今まで料理を全然行ってきませんでした。そこで、この機会に、少しでも作れる料理を増やそう!という決心をしました。はじめは失敗ばかりで、自分で作った料理なのに食べるのがつらかったものもありました。リベンジをするために数日間毎日同じメニューだったこともあります。でも、料理上手な先輩や母親にアドバイスをもらったり、インターネットでレシピを調べたりして続けることで、少しずつ「おいしいかもしれない!」と思える料理が作れることも増えてきました。

学習面では、授業の準備を今まで以上に時間をかけて行いました。より子どもたちの理解が深まるようなワークシートや掲示物が作れるよう、教科書等を読んだり、他の先生方に相談したりしました。また、教育雑誌を定期購読し、自分のクラスに生かせそうな実践を実際に行ってみるということにもチャレンジしました。もちろん、思ったようにいかないこともありましたが、子どもたちが集中して取り組む姿や、嬉しそうな笑顔が見られたときは、「やってよかった」と充実感でいっぱいになりました。

今年度取り組んだこの2つ、まだまだ未熟な部分も多いので、これからも続けていこうと思います。そして今年度あまり取り組めなかった「運動」も、今後行っていけたらな…と思っています。

風はどうして吹くのですか?

先日児童から「先生、風が吹くのはどんな原理があるのですか。」や「なんで気圧に高低差が生まれるのですか。」という質問をされました。本当に正しい知識か不安になり、調べることにしました。

気圧とは空気の押す力のことで、押す力が強い気圧を高気圧、押す力が弱い気圧を低気圧といいます。空気は上からも下からも押されるので、逃げ場を失い横に広がります。そのため、気圧の高い方から低い方へ空気が押し出されるので風が吹くことになるのだそうです。また、気圧の高低差には気温が関係しているようで、気温が低いと気圧が高く、気温が高いと気圧が低くなるそうです。確かに物質は暖められると膨張するので密度が小さくなり、冷やされると収縮するので密度が大きくなります。これは4年生の理科で学習する内容ですが、天気の変化でも同じ現象が現れていることに改めて驚きました。

バレンタイン 今と昔

2月14日は、バレンタインデーですね。この時期になると、女の子も男の子もそわそわしたりドキドキしたりしているのではないでしょうか。子どもたちの会話からも、「昨日材料を買ったよ。」「今年はクッキーにしようかな。」などバレンタインに関する話題が上ります。少し前では、女の子が男の子にチョコレートと一緒に好意を伝える日でしたが、現在は友チョコをはじめ、親しい知人に日ごろの感謝を伝える人が多くなってきているようです。海外のバレンタイン事情はどうなっているのでしょうか。

アメリカでは、男女問わずぬいぐるみや風船、花束にメッセージカードといったプレゼントを贈るようですが、多くは男性から女性に贈る方が多いようです。また、レストランを予約して一緒に食事というのも一般的だそうです。イタリアでは、バレンタインデーに結婚をすると縁起がいいと言われており、この日にプロポーズをしたり結婚を誓い合ったりするカップルが多いそうです。フィンランドでは、「友達の日」という意味もあり、親しい友人同士でプレゼントを贈り合うのだそうです。国によってもいろいろな特徴がありおもしろいですね。

叶えたい夢?!

家で過ごす時間が長くなっている今、ついダラダラと過ごしてしまう平日の夜や、休日の時間の使い方を変えようと、昨年末にプライベート用の手帳を購入しました。

その手帳には月ごとに「ワクワクリスト」というページがあり、「やりたいこと」、「叶えたい夢」、「興味があって気になること」などが書けるようになっています。その1月のリストに私が書いたことは「運動をする!」でした。

1月最後の日曜日、何もしないまま、このままでは今月が終わってしまう・・・と焦り、ジョギングに行った子どもの後を追って、走りに出ました。すると、200メートルも走らないうちに息が切れ、歩き出す始末。思っていた以上に、体力がなくなっていた自分にびっくりすると同時に情けなくなりました。体力をつけたい!!

健康第一

佐原小学校では、令和元年度の6月から12月までの間に、感染性胃腸炎や、溶連菌感染症などの感染症にかかった児童が、延べ180人いました。特に12月は、インフルエンザが流行し、1か月で100人が罹患しました。

令和2年度は、休業明けの6月からの半年間で、感染症にかかった人はたったの25人で、インフルエンザは一人も出ていません。

一人一人が感染症予防を心掛け、健康を意識して生活を送っていた成果だと思います。コロナ禍で日常生活が大きく変わり、失ったものもたくさんありましたが、病気を予防し病気に負けない体をつくる衛生習慣や生活習慣を得ることができたのではないかと思います。今ここにある自分の体に感謝して、これからも健康第一で過ごしましょう。

歌声

「一人カラオケ」これが私の気晴らしの方法の一つです。一人の空間で、2時間、ひたすら自分の好きな歌を歌い続ける。しかし、そんな一人カラオケも1年以上行くことはありません。

今学校では緊急事態宣言を受けて、音楽の時間に「歌を歌うこと」「リコーダーや鍵盤ハーモニカを演奏すること」ができなくなっています。今年度はこのような状態が続き、教室の中に子どもたちの歌声が響くことがなく、寂しい気持ちでいっぱいです。

初任者研修の講師をした時に歌うことが好きな子どもたちやクラスを作り上げる方法を紹介しました。それは、「褒める」ことです。朝の会の歌の時になんでもいいので褒める。「今日は姿勢がいいね。」「歌い出しがそろっていたね。」「大きな声が出ていたね。」など。その気にさせ、歌うことに自信をもたせ、継続することです。でも、時々的確で厳しい指摘も必要です。そうしていくことで1年後の歌声が大きく変化してきます。それは、子育てにも通じるものがあるように感じます。

1日でも早く、教室に子どもたちの歌声が響く日が来ることを心待ちにしています。

昔とは…

年末から年始にかけて「たけしくんハイ!」というドラマが放送されていました。このドラマは1985年に放送されたもので、当時、木造校舎だった佐原小学校や石でできたジャージャー橋など佐原の様子が映し出され、昔を思い出しながら見ていました。昔というと私自身が生まれる前のイメージで今まで過ごしてきましたが、昔の佐原小学校、昔のジャージャー橋と頭に浮かんだときには、私の人生の中でも昔を感じる年齢になってしまったのだなと思う年末年始でした。

意外な組み合わせ

最近は意外性のある料理に挑戦中です。正月の残りのお餅で「豆乳餅グラタン」を作りました。また、残ったあんこで「こしあんパウンドケーキ」を焼きました。これは、材料(こしあん、マヨネーズ、卵、小麦粉)を混ぜているときの見た目と出来上がりのギャップが楽しいです。どちらも美味しく新しい発見があり、家族にも好評でした。今度、「カルボナーラ餅」にも挑戦してみたいと思っています。意外な組み合わせで美味しくなる食材のハーモニー!大げさですが、食べることが大好きな私は、感動しながら食べてしまいます。

ついていかなくっちゃ!

「情報弱者」という言葉は、インターネット等からの情報を享受できない人という意味で用いられていました。それが最近では、たくさんある情報を活用できず振り回されてしまう人という意味でも使われています。情報化が進み、簡単に情報を入手できるようになった反面、自ら考えて解決しようとすることは減ってしまっているということなのかもしれません。持続可能な開発目標「SDGs」。持続可能という魔法のような言葉に、つい幻想を抱いてしまいそうですが、時間は止まることなく、世の中は常に変化しています。「これさえあれば永久に大丈夫」というものを期待するのではなく、少しだけ先を見て、その都度必要な努力を続けていくことが大切なのかなと、頭では思っていますが、追いついていけません…。

天体観測

いよいよ冬も本番。一段と寒くなってきました。

私は、冬の夜、仕事帰りに星空を見るのが好きです。澄み切った夜空に輝くオリオン座を見ると、一日の疲れも吹っ飛びます。きれいな星を見ることができる香取市に住んでいて良かったなと思える瞬間でもあります。

12月13日の夜、「ふたご座流星群」の活動が最も活発になりました。雲の隙間から流れ星を見ることができました。願い事をする間もなく流れていってしまいましたが、すごく素敵な気持ちになりました。1月3日~4日には、「しぶんぎ座流星群」の活動が活発になるそうです。しっかり防寒をして、冬休みの天体観測をしてみませんか?

走ることと健康

先日人間ドック受診後に医師から「悪玉コレステロールが増えていますね。薬を飲むか運動療法で体重を減らすかのどちらかですね。」と言われ、コロナ禍の運動不足で体重が3キロ程増加した私は、「運動します。」と即答しました。

毎朝、起床後に筋トレをしてカレンダーに「ご褒美シール」を貼り、日々の体重と週末のジョギングの記録をランナーズダイヤリーに記録しています。なかなか体重は減りませんが、この年末年始も続けるつもりです。

ある日の部活動で…♪

コロナ禍を跳ね返すように、9月から5・6年生の部活動が始まりました。6年生は、最初で最後の発表の場に向け、どの部もひたむきに頑張っています。

都道府県魅力度ランキング2020

今年の都道府県別魅力度ランキングが発表されました。話題は12年連続1位の北海道よりも最下位を脱出した茨城県と新たな最下位の栃木県に集中しています。茨城県おめでとう! 栃木県がんばろう!

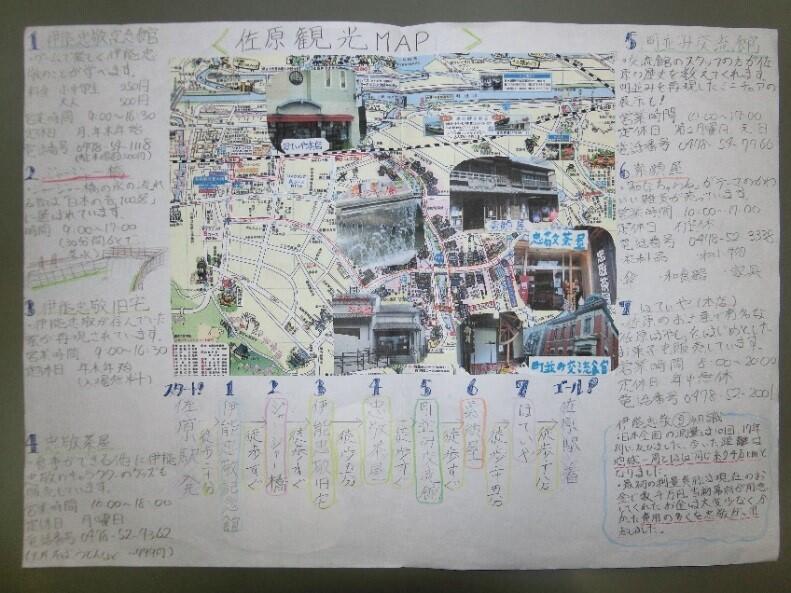

ところで、いっこうに話題に上がらない千葉県は!? と調べてみると昨年よりも3ランクダウンの21位……。「東京ディズニーランド」「東京ドイツ村」「新東京国際空港」世の中の人はすべて東京都の施設だと思っているのでしょうか。しかし、施設に頼らずとも千葉県には魅力的な場所がたくさんあります。外してはならないのはもちろん我がまち小江戸佐原!! そしてそして、犬吠埼、屛風ヶ浦、養老渓谷、鋸山、大山千枚田……。まだまだたくさんの魅力的な場所があります。

茨城県が魅力度を上げたのは、メディアで取り上げられ世間の目にふれることが多くなり認知されるようになったことが一因のようです。千葉県を認知してもらい魅力度を上げるためにも、まずは佐小っ子に佐原の観光大使となってもらい、かわいい笑顔と元気な挨拶で観光客をおもてなししてほしいです。

今年度も半分が終わりました

一斉休校、分散登校、新しい生活様式の中での学校生活とめまぐるしく環境が変化する中、気付けばあっという間に半年が終わり、折り返しとなりました。

この半年間、子ども達の生活は、新しい生活様式の中で様々な制限もあり、我慢することもたくさんあったと思います。しかし、その中でも、様々な対策にしっかり対応し、今できることを一生懸命に取り組む子ども達の姿に私たちもたくさんの元気をもらい、今日までがんばってこれました。子ども達のパワーと明るさに感謝の毎日です。

読書の秋

秋といえば、何を思い浮かべますか?食欲の秋、スポーツの秋、実りの秋・・・ 様々言われていますが、わたしは今年読書の秋にしたいと思っています。とはいっても、読書が苦手な方や時間を確保できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。わたしもそうでしたが、そんな自分を克服したいという思いから、最近読書ノートというものを作ってみました。読んだ本とその簡単な感想を書いたものです。記録することで、自分の考えの幅が広がっていると感じますし、自分の財産が積み重なっていくようで自信にもつながっています。

自分の興味のある分野や絵本など短編集でも構いません。子どもたちと同じように、読書貯金で楽しく取り組んでいくのも良いと思います。

人生を豊かにしてくれる本とこの秋向き合ってみませんか?

世界の計算いろいろ

算数・数学は好きですか?

日本の小学校で習うかけ算は、九の段までを暗記します。自分も子どもの頃、曲に合わせながらかけ算九九を何度も唱えたと記憶しています。また、2年生を担任すると、上り九九、下がり九九、バラバラ九九がすらすら言えるようにと必死になって子どもたちと取り組みます。

しかし国によって、覚え方や覚える量が違うのです。韓国や中国は日本と覚え方が同じようですが、アメリカでは、そもそもかけ算九九がないそうで、何度も紙に書いて覚えるとか。ドイツは10の段まで、オーストラリアやイギリスは12の段まで覚えるそうです。なんとインドでは20の段まで覚え、学校によっては99×99まで学ぶところもあるようです。

インド式のかけ算なら2桁同士のかけ算でも、線と線が交わった数を数えるだけで答えが求められるので、やってみたくなります。わり算の筆算も国によって違い、4年生の上の教科書には、いろいろな国の筆算の書き方が載っています。世界の計算の仕方を知ると、もっと算数が楽しくなるかもしれませんね。

命のつながり

9月21日は敬老の日でした。みなさんはどのように過ごしましたか。

敬老の日、長年にわたり、社会につくしてきた年長者を敬愛(相手に尊敬と親しみの気持ちをもつこと)し、長寿をお祝いする日です。それとともに、おじいちゃん、おばあちゃんとのつながりや、家族を大切に思う気持ちを伝える日だそうです。

沖縄県には「ヌチドゥタカラ(命こそ宝)」という言葉があります。自分の年を10代遡ると約2000人の祖先、20代遡ると約200万人の祖先、30代遡ると約20憶人の祖先、40代遡ると約2兆人の祖先・・・その昔もずっと「命」はつながっています。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんがいなければ私たちは生まれていません。 今、ここにある「命」はかけがえのないものでもあり、奇跡的に生まれたものでもあります。私たちは世界中でたった一人のかけがえのない存在です。

お月見

お月見にはなぜ団子をお供えするのでしょう。それは月を信仰していたからです。昔、夜遅くなるまで農作物の収穫作業をしていたとき、月明かりが頼りでした。電気による明かりがない時代には月明かりのおかげで収穫作業ができていたということです。ありがたいことです。そのため、お米の収穫を感謝する意味で月と同じまん丸の団子をお供えして感謝の意を表しました。当たり前のことを当たり前で終わらせず、感謝の気持ちをしっかりと表すことが大事ですね。ちなみに今年のお月見(仲秋の名月)は10月1日です。

「笑う門には福来る」

今日は「何日」?

例年より短い夏休みが終わり、学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。

今年は、とても暑い夏となりました。夏休み中、連日ニュースで流れる40℃を超えた地域…。気象庁のページで調べてみると、気温が25℃以上の日を夏日、30℃以上を真夏日、35℃以上を猛暑日と設定しているそうです。

では、40℃以上の日にはどんな名前がついているのでしょうか。

正解は…決まっていないそうです。ここまで気温が高くなるということが、これまでは想定外だったのだと思います。

まだまだ暑い日が続くようです。色々と想定外の夏だからこそ、周りの状況に合わせたマスクの使用、こまめな水分補給など、熱中症対策を万全にして過ごしていければと思います。

一の位は、密なのか。

先日の2年生の算数で28+17の計算の仕方について話し合っていました。教師側のねらいとしては、「一の位で10のまとまりを作って、十の位に1繰り上げて計算できることに気付くこと」でした。子どもたちは、ノートに図や矢印を書いたり、ブロックを動かしたり、試行錯誤していました。そして授業も後半、ころあいを見計らって、くり上がりに気付かせて授業をまとめようと、私が一の位に8個と7個で15個のブロックを無理やり入れたときのことです。一人の男の子が、真剣な顔で「先生!それは、一の位が密です!!」とつぶやいたのです。その一言から授業の話し合いは、白熱。いったいいくつなら、「密」ではないのか…。「密」になった一の位をどうするべきなのか…。

「やっぱり、密になったら、別の部屋に行くしかないよね。」「十の位なら、大きい数でも、大丈夫。」「10をこえたら、一の位では、密だから、十の位にまかせよう。」自然に、答えは、導き出されました。「密」という言葉で、「一定数より、多く集まっている状態の不自然さ」を表現したのでしょう。そして、今、この社会状況だからこそ、理屈抜きに周りの子どもたちもその状況を共有できたのです。

子どもたちの思考は、常に生活と共にあります。用いる言葉もそうです。子どもたちは、子どもたちなりに置かれた社会や生活を受け入れ、捉えようとしています。不安や変化に対応しようとした「小さなつぶやき」に共感できる心の余裕をもちたいと、子どもたちの身近な大人として強く思うのです。

つぶやきを共感しあえるような、素敵な夏休みになりますように。

家庭で3.14を見つけよう。

いよいよ8月ですね。例年なら夏休みですが、今年はあと一週間です。さて、算数では5年生になると、円の勉強をします。そこで、必ず出てくる数字が3.14で円周率です。これは円周の長さが、直径の長さの3.14倍になっているということです。

さて、本当に3.14倍になっているのか、実際に測ってみませんか。用意するものは、家にある円形の物(まるいふたなど)、ひも、定規、はさみです。ひもを円形の物の周りと直径の長さにあてて切り、そのひもの長さを定規で測って、(円周の長さ)÷(直径の長さ)を計算する。3.14になればすごいですね。計算は、計算機を使っていいですよ。他には、自転車のタイヤなどでも、測れそうですね。ぜひ、家庭にあるいろいろな円をさがして、3.14を見つけるのもけっこう楽しいと思いますよ。

教室の来訪者

「あ、トンボ!」急に教室にオニヤンマらしき縞模様の大きなトンボが入ってきた。しばし子どもとともに観察を楽しみ、森に帰っていただいたが、「オニヤンマ」というには違和感があったので、正式名はなんだろうと調べてみた。すると、「コオニヤンマ」というよく似たトンボがいることが判明した。でも、オニヤンマとは似て非なるもの、「サナエトンボ科」に属し、目の付き方、頭の形、足の長さがまったく異なるそうだ。はて?どうだったかな?とそんな細かなことは思い出せず、結局あのトンボは何トンボなのか。謎は深まるばかりだが、次の来訪で突き止めたいと思っている。

スポーツの祭典

皆さん、7月24日は何の日か知っていますか?正解は・・・スポーツの日です。

そして今年は、東京オリンピック開会式が行われる日でもありました。そこで今回は、オリンピック・パラリンピックのシンボルマークについて紹介します。オリンピックのシンボルマーク(五輪)は、ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの五大陸の結合、連帯を表しています。また、パラリンピックのシンボルマークは、赤、青、緑の三色でできており、別名、「スリーアギトス」と呼ばれています。アギトスとは、ラテン語で「私は動く」という意味で、常に前進してあきらめないという強い意志を表しています。

このように、シンボルマークには、スポーツを通じた世界平和と選手の熱い思いが込められています。世界中の人が、安心して楽しめるスポーツの祭典が、来年、日本で開催されるといいですね。

1年は何日?

1年の日数は365日のことが多いですが、今年は366日です。うるう年で2月が29日まであったからです。オリンピックのある年(冬季はのぞく)がうるう年だと覚えている方もいるのではないでしょうか。オリンピックは延期になりましたが、うるう年は4年ごとにめぐってきます。ただ、今の暦では400年に3回うるう年をとばす(つまり、うるう年の間隔が8年になる)ときがあります。次回とばすのは80年後の2100年になります。過去では、1700年と1800年、1900年はとばしましたが2000年はとばさずそのままうるう年でした。

創意工夫?

一日中マスクをつける生活になって5か月以上が過ぎました。3月、緊急事態宣言が出た後、気が付いたときには、既に「マスクが売っていない!」 なければ作るしかないと、仕方なく手作りを始めました。1作目、ガーゼで作ると、鼻のあたりが繊維でくすぐったい。2作目、インターネットで水着生地がよいと知ると、押し入れから昔の水着を探し出し製作。着け心地は良いものの、派手だしフィットしすぎて声が通らない。3作目、毎日付けていると耳が痛くなり、ゴム部分を改造。気温が上がってきて苦しい。4作目、某企業の通気性の良い肌着で作製。息はしやすいが、息を吸うと生地が鼻に吸い込まれる…。結局、涼感マスクを購入し、現在に至っていますが、もし、自分の「あゆみ」があったらその「創意工夫」欄に、Aをつけてあげたいと思った数か月でした。

私の好きな本

子どもの頃、図書室でよく本を借りました。男子には、プロ野球選手の自伝小説が人気でしたが、私は、「名探偵コナン」に出てくる江戸川乱歩やコナン・ドイル等の推理小説やSF小説が好きでした。そして「怪盗紳士ルパン」のルパンにあこがれたものです。

今も読書は好きですが、映画やドラマの原作本を読んで、その世界に浸ったり、温泉地や鉄道を使った推理小説で、旅行気分を味わったりしています。

みなさんは、どんな本が好きですか?

ツバメの巣

6月になり、あちらこちらでツバメの巣を見かけるようになりました。ツバメは、人間が大勢出入りするところに巣を作ります。それは、卵を飲んでしまったり、ひなを食べてしまったりするヘビから身を守るためです。そのヘビは、人間が嫌いで、自分の姿を人間に見られないようにしています。だから、ツバメは、人の出入りが多い学校やお店に巣を作ることが多いのです。ツバメのあんな小さな頭にすばらしい知恵がつまっているなと、この季節になるといつも思います。今年も、すくすくとツバメのひなが成長しますように!

みらいつく~る

みらいつく~る vol.1

本校では、職員研修の一環として、「みらいつく~る」という研修を月に1回ほど行っています。毎回違う先生が講師となり、その先生の得意分野について講義します。自分自身の得意なこと・好きなことについて語る先生たちは、非常に生き生きとしています。

内容は、外国語の発音や、短時間で行える体力アップのための体操、授業における発問の工夫など毎回明るく楽しく学んでいます。今年の1回目の講座は「K先生のパソコン講座」でした。ショートカットキーやワード、エクセルにおける基本から裏技まで網羅された講義でした。次回はN先生の「授業で使える99のネタ」です。

みらいつく~る vol.2

みらいつく~るというネーミングには実は3つの意味があります。

1つ目は、そのままの意味の「make a future」の未来です。先生たちが学ぶ先に、未来があります。

2つ目は、「魅力と信頼」を略して、みらい(魅頼)です。様々な知識を身に付け、より魅力的な教師になるとともに、信頼感を得られるようにするねらいです。

3つ目は、「me(私) ray(光・光線)」でミー(ラ)レイです。このme-rayには、自分自身が、どこまでも光り、その光線の輝きは宇宙までも届き、生きることの喜びを表し、幸せは自分の心の中にあることを意味しています。

次回はみらいつく~るを立ち上げた方にインタビューをします。

継続は力なり ~30日間チャレンジ~のお勧め

とつぜんですが、どんな小さなことでもいいのです。毎日続けることにぜひチャレンジしてみてください。30日間続けるだけで、やる気が出てくるというか、達成感で幸福感が増し、どんなことでも上手に受け止めることができるようになります。私は、①1日1万歩以上歩く②今日の「ありがとう」の気持ちをノートに3つ書く③プチ掃除などをしてみました。やり方は簡単です。やってみたいなと思っていたことを始めてみましょう。できれば可視化してがんばりをカレンダーなどに残すことがお勧めです。もちろん勉強でもOKです。三日坊主の私でもできました。まずは30日間続けてみてください。

あたたかい気持ち・行動・感謝

5年生のある教室で…

給食が終わり、一部のクラスメイトが給食の食器や食缶を配膳室へ片付けに行く間、誰からともなく教室の掃除が始まりました。分散登校により、なかなか掃除の時間を確保できておらず、確かに教室は汚れています。はじめは担任の先生の指示だったのかもしれません。ですが、いつの間にかその先生の手を離れて、自分たちで考えて行動をし、習慣に変わりつつあるのでしょう。そこへすかさず響く担任の先生の「ありがとう」の声。

心温まる光景でした。ぜひ一言言わせてほしい、「ありがとう!」

今日は何の日?

6月1日は、気象記念日だそうです。日本初の気象台「東京気象台」が1875年に設置された日にちなんで、制定されました。日本で初めて天気予報が出されたのも、1884年の6月1日だそうです。初めての予報は、「全国一般風の向きに定まりなし、天気は変わり易し、但し雨天勝ち」という内容だったそうです。現代では、雨雲レーダーなども手軽に確認でき、天気予報の精度はとてもよくなっているのですね。

佐原小学校は大きいなあ。

私は、今年度4月から佐原小学校の勤務になりました。佐原小学校に来て、驚いたことやすごいなと思ったことを3つ紹介します。

①校舎が広い!

とにかく広い。迷子になりそうです。

②教室の中の机が多い!

これまでは、多くても20人ほどの机しかありませんでしたが、今は30人分の机が!

机の多さに圧倒されています。あと、足をよくぶつけています。

③先生方がたくさん!優しい!

分からないことがあっても、優しく教えてくれる先生方がたくさん!

今は、少人数での登校ですが、全員が揃う日を楽しみにしています!!

優しい先生方が、待っていますよ!

令和2年度、スタートです!

今年度も「職員室から」のコーナーでは、佐原小学校職員が、週代わりでコラムを執筆します。毎日更新のブログと合わせてお楽しみいただければ幸いです。

一日に20回以上の「ありがとう」

みなさんは、一日に何回「ありがとう」と言っていますか?

先日、ある研修を受けた際、心に残るお話がありました。

「ありがとう」は、自分も相手も情緒の安定(気持ちの落ち着き)が図れるため、魔法の言葉と言われています。「ありがとう療法(Thank You Therapy)」という心理療法の一つに数えられているくらいです。日本人は一日に平均7.5回「ありがとう」と言っているそうです。(ネスレ日本調べ)でも、これではちょっと少ないのです。実は、最近の研究で、一日に20回以上「ありがとう」と口に出すことで、いくつもの素晴らしい効果が生まれることが分かってきています。

「ありがとう」の効果

①:周りの人に「笑顔」を作ります。

②:周りの人の「幸せの感情」を引き出します。

③:「ポジティブ(肯定的)」な人間関係が築けるようになります。

④:それによって、自分の「心や身体が安定」します。特に周りの人から、「好かれたい(愛情)」・「受け容れられたい(受容)」・「認められたい(承認)」という気持ちが満たされます。

⑤:物事を柔軟に考えられるようになり、興味や好奇心が高くなります。

「ありがとう」と言う回数が多いほど、ストレスが少なく、幸福感が高く、何事もポジティブにとらえられる傾向があるそうです。しかも、言う回数が増えるほど、言われる回数も増え、自身の周囲も幸せにしていく正の循環が生まれるとのこと。

やってもらって当たり前? 何かをされることに自分は慣れてしまっていないだろうか?

感謝の気持ちをもつと、自然と穏やかな気持ちになれます。

感謝の気持ちをもつと、周りの人たちに対して優しく、おおらかになれます。

いつも自分が周りに助けられていることに感謝しながら、日々を大切に過ごしていきたい。

そう感じた出来事でした。

是非、一日20回以上「ありがとう」を!

冬は必ず春となる

皆さんお元気ですか?新型コロナウィルス流行拡大防止対策として、佐原小学校も3月2日から臨時休業となりました。教室、運動場、廊下…子どもたちの笑い声や元気な姿が突然見られなくなり、とても寂しいです。私たちの仕事は、大好きな子どもたちがいればこそ。日頃当たり前だったことが、実はとても幸せで尊いことだと、改めて感じました。

6年生の皆さん、普段の生活や行事、委員会、クラブ活動や部活動など、さまざまな場面で活躍していた姿は在校生の憧れでした。佐原小学校のために力を尽くしてくれてありがとうございました。在校生の皆さん、6年生との楽しかった思い出を忘れず、素敵な6年生に少しでも近づいて恩返しができるよう、ともに力を合わせて頑張りましょう。

いつもなら皆さんが元気いっぱい駆け回っている運動場が、今はがらんとしています。そのような中、新しい命が芽吹いています。1年生が生活科で植えた球根が可愛い花を咲かせています。もう春はそこまできているのですね。自然の力の逞しさを実感します。冬は必ず春となります。突然のお別れという今回の寂しさや悲しさ、辛さを、一緒に分かち合いながら、それでも前を向いて歩いていきたいです。みんなで支え合いながら乗り越えていきたいと思います。

自分らしさ

私は、水田の広がる農村地帯で育ちました。そのため、一家の年長者である祖母の考えには、色濃く家長制度の名残があり、何をするにも男が先という感じでした。「女の子のくせに」「お姉ちゃんのくせに」と何度も言われ、幼心にも「何かおかしい」と思うことが多くありました。

最近は、男女平等、男女共同参画という言葉が当たり前になっています。職業についても、「保母が保育士」に、「看護婦が看護師」になるなど、職業の名称が変わりました。呼び名が変わることで、以前は「これは女性の職業だ、男性向けの職業だ」というイメージが付いていた職業にも、男性も女性も進出しやすくなりました。また、家事の分担をしている家庭も増え、「お父さんが〇〇を作ってくれた。」という会話が子どもたちの中からも聞こえてきます。「男子厨房に入らず」など過去の言葉になっています。

学校の中を見渡しても、男女で色分けすることもなくなり、名簿も男女混合になりました。昔は二色だったランドセルの色もカラフルになり、自分の好きな色を選ぶことができます。子どもたちの呼名も「~さん」に統一されています。私が感動したのは、入学式の校長先生の式辞の言葉の中で「お兄さん、お姉さん」という順番だったものが「お姉さん、お兄さん」に変わったことでした。

こういう環境の中で育っていく子どもたちは「男らしさ、女らしさ」ではなく、その人の個性や能力を生かしたさまざまな生き方が益々できるようになるでしょう。そして、もっともっと個性を発揮し、自分らしく生きることが当たり前の社会になっているはずです。そのためにも私たち大人が、子どもたちが憧れるような素敵な大人となり、自分らしく輝いていなければと思います。

バスケットボール

「千葉ジェッツふなばし」というバスケットボールチームをご存じですか。Bリーグで熱戦を繰り広げている、船橋市に拠点を置くバスケットボールチームです。

この千葉ジェッツふなばしの“ジェッツ”という言葉には「成田国際空港があり、日本の国際窓口である千葉県。その象徴とも言えるジェット機に、子供たちの夢、千葉県民の希望をのせて日本のみならず、世界に飛び立てるクラブを目指す。」という想いが込められているそうです。“子供たちに夢を”ということで、昨年千葉ジェッツふなばしに所属する富樫勇樹選手が日本人初の1億円プレイヤーとなりました。これまであまり脚光を浴びてこなかったプロバスケットボール界に、日本中の注目を集めるニュースとなりました。さらに、NBAでの八村塁選手の活躍やワールドカップの出場など、バスケットボールに関する話題も増えてきています。

近い将来、子どもたちの抱く夢の選択肢に、野球選手やサッカー選手と並んで「バスケットボール選手」が上がってくることを想像すると、なんだかわくわくします。佐原小学校のミニバスケットボール部も、仲間と切磋琢磨しながら技術を磨いていますので、今後の活躍が楽しみです。

マイナスをプラスに!

2月17日は何の日か調べているとき、「天使の囁き記念日」があることを知りました。「天使の囁き」とは、-20℃以下になると空気中の水蒸気が凍ってできる氷の結晶「ダイヤモンドダスト」のことです。北海道幌加内町の「天使の囁き実行委員会」が1994年に制定しました。雪や寒さのもつマイナスイメージをプラスに変え、雪の神秘を感じ、北国の生活の楽しさや素晴らしさを体験してもらおうと、この日にダイヤモンドダストの観察など厳冬の一夜を体験する「天使の囁きを聴く集い」を実施しているそうです。

私は、「マイナスイメージをプラスに変える」という発想が素敵だと思いました。脳はプラスの言葉を聞くと活性化され、それがやる気、元気、幸福感などにつながるそうです。プラスの見方でイライラの種を減らしていきたいものです。

マイナスをプラスに変えると・・・

・ぐずぐずしているね → 慎重にていねいに取り組もうとしているね

・落ち着きがないなあ → やりたいことがたくさんあって、エネルギッシュだね

・あわてんぼうだよね → すぐに行動できるね

・ずうずうしいなあ → 自分の考えを通せる勇気があるね

・調子にのるよね → ノリがよくてまわりを明るくしてくれるね

プラスの言葉を習慣にしましょう!

笑顔で過ごせていますか?

終末期医療に携わるホスピス医の小澤竹俊先生の著書の中に、いのちの大切さを教える中でいちばん重要なのは「自分が大切な人間である」と思えることと書かれています。「自分が大切な人間である」と思うことを「自己肯定感」といいますが、自己肯定感には、「very good」、自分のことをとてもよいと思えるかどうかと、「good enough」、自分はこれでよいという2つの考え方があるそうです。

思春期は、なかなか自分を好きになれないが、自己を見つめる大事な時期です。「これでよい」という部分とともに、「これでいいのだろうか」という問いかけも常に持ちつつ思索の時期を過ごすのはとても有益なことと小澤先生はおっしゃっています。

昨年12月に6年生を対象に開催した思春期講演会では、助産師の先生から、人には生まれながらにして、“いのちの力”(自分で決断する力、チャレンジする力、自分を守る力、感じる力)があり、思春期は“いのちの力”を大きく育てる大切な時期だと教えていただきました。

「生まれてきたこと、今生きていることが100点満点」と、子どもたちに語りかけてくださいました。

新しいいのちの誕生を迎える助産師の先生、いのちの終わりと向き合うホスピス医の先生、どちらも「ありのままの自分でよい」と、子どもたちへメッセージを送ってくださっていると思いました。今の自分が好きになれずに笑顔が消えてしまっている子がいたなら、「今のままのあなたでいいんだよ」と励ましてあげたいと思います。

小澤竹俊(2007)「いのちはなぜ大切か」 筑摩書房

子どもの豊かな育ちを支援する

私は学校事務職員です。この職について35年目になります。採用された「昭和」の時代から「平成」「令和」となるまで、私たちの職務内容は様々な変化がありました。その中で一番の変化は、「学校事務の共同実施」という組織ができたことです。

共同実施とは、複数の小中学校が連携することにより、学校事務機能の強化と、学校運営に関する支援を行い、学校教育の充実に資することを目的とする組織です。

共同実施の研究は、平成10年9月の中教審答申の中で、「学校事務・業務の効率化」が示され、そのために具体的に提言された改善策の一つです。県教委では翌11年度から共同実施の研究を始め、香取市(旧佐原市)では、14年度に佐原中学校へ研究加配として事務職員が1名多く配置され、十数年にわたり地道な研究を続けてきました。

現在では学校への定着も図られ、25年度から本格実施として県内全ての市町村で行われるようになりました。

香取市の共同実施は、中学校区を基本とした5つのグループで構成され、佐原小学校は「佐原中・新島中グループ」に所属しています。

「佐原中・新島中グループ」 (7校:8名)

佐原小学校、北佐原小学校、福田小学校、神南小学校、新島小学校

佐原中学校、新島中学校

今年度の主な活動内容を紹介します。 〇わらびが丘小学校統合支援

〇入学説明会資料(事務部門)の作成

〇文書管理支援

〇学校徴収金について 他

学校事務職員は、規模の大きな学校を除いてほとんどの学校が一人の配置ですが、共同実施という組織ができたおかげで様々な取り組みを行うことができました。「佐原中・新島中グル-プ」の事務職員は、勤務場所は異なりますが、佐原小学校の子どもたちのために専門性をもった学校運営チームの一員として頑張っています。

厚底シューズ

今年もさまざまなドラマを生んだ箱根駅伝。連覇を狙う東海大学に、王者奪還を狙う青山学院大学。

毎年、ふと気づいたらずっとテレビを見ている自分がいます。

今年もそんな年始を迎えたのですが、今年の箱根駅伝は違うところで論争が起こりましたね。

そう、「厚底シューズ」です。某スポーツ用品メーカーが開発したもので、今回区間賞を出したランナーのほとんどがこのシューズを履いていたとか。

すると、「ワールドアスレティクス(旧 国際陸上競技連盟)が、このスーパーシューズの使用を禁止する可能性がある」との報道がありました。難しい問題ですよね。「速いのは靴のおかげであり、選手自身の力ではないから禁止するべきだ。」という考えもあれば、「販売店で誰でも購入できるものなので禁止する必要はない。」という考えもあるでしょう。では、もし禁止になった場合、どこまでのシューズならよいのでしょうか。他のスポーツ用品メーカーも類似品を発売する予定だそうですが、それらのシューズは大丈夫なのでしょうか。

そこで、ふと思いました。児童がこの厚底シューズを履いていたらどうでしょう。このシューズを履いてパワーアップマラソンに参加し、当然大会も使用する。使用許可?使用禁止?禁止ならどんなシューズなら許されるのでしょう。今まで、「この靴を使用していいですか。」なんて言われたこともありませんし、「あの靴はずるいよね。」と職員間で話題になったこともありません。

今回、ワールドアスレティクスの結論はまだ出ていません。この話はランナーだけの話ではなく、小学校でも動向が気になる内容となりますね。

書初め

1月10日(金)、6年生は学年みんなで書初めを行いました。小学校での最後の書初め、100名以上いるのに、誰一人言葉を発せず筆を進め、会場の体育館は心地よい緊張感に包まれました。

書初めの起源について調べてみました。平安時代からあり、宮中行事の一つだったとのこと。1月2日に行うこと、正しくは「書初」と表すことを知りました。

昔も今も一年の抱負を表す意味がありますが、昔の人はどのような抱負を抱いたのでしょうか。書初めが一般の人に広まったのは、寺子屋ができてからですから江戸時代。男子なら武芸の上達、女子なら・・・?男子も武士の子か商人の子かで、だいぶ内容が違ってきそうです。現代の子どもたちは、学習や運動、ピアノなどの習い事の上達を抱負としていることが多いようです。

大人でも子どもでも、美しい字には見とれてしまいます。そこで、筆圧と文字の大きさには、人の基本的な性格が表れるという話を思い出しました。

筆圧が強い

エネルギッシュで、しっかりと自分をもっているタイプ。何事にも積極的に取り組む性格の持ち主です。

筆圧が弱い

自己主張は控えめで、協調性があるタイプ。どちらかと言えば感情型で、仲間意識が強い性格の持ち主です。

文字が大きい

おおらかで、少し大雑把なタイプ。あまり細かいことは気にしない、大胆な性格の持ち主です。

文字が小さい

考えてから行動するタイプ。自分の発言や行動に対して慎重な性格の持ち主です。

以上「マナトピ」より引用

当たっていましたか?

睡眠の大切さを実感

私は、学校の中で教科を教えるほかに、保健主事という立場にいます。保健主事の研修に参加し、聞いてきたことを紹介します。

〇 睡眠不足は、老化・肥満・学力不振・注意力散漫・切れやすい精神状態・衝動性・反社会的行動・発がん率が高まる・倦怠感・落ち込む精神状態・むら気・薬物に走る・自殺を図るなどをもたらす。よいことがない。

〇 ちょうどよい睡眠時間は、人によって様々。次の日の午後2時から4時ぐらいに眠気がさしたら、睡眠不足だったと思うこと。午前中から眠いのは、当然睡眠不足。寝だめはできないので、毎日きちんと寝ることが大切。

〇 子どもに睡眠の大切さを語る前に、まず大人が、よく寝ようとのこと。

〇 快眠への6原則

1 朝の光をあびること

2 昼間に活動すること

3 夜は暗いところで寝る(真っ暗が理想的)

4 規則的な食事をとること

5 規則的に排泄すること

6 眠りを阻害する嗜好品(カフェイン・ニコチン・アルコール)、就寝前のスマホな

どメディアの接触を避けること

〇 寝不足で車の運転するのは、注意力散漫になり、酒酔い運転と同じ認知力になってしまう可能性もあるので、危険。お酒を飲んでないのに、事故を招く!

〇 日本人は、世界一睡眠時間が短い状態になっている。年々睡眠時間が短くなっているのは危険。なぜなら、切れやすい人々が増えるということ。睡眠不足は、脳の前頭前野 が働かなくなり、切れやすい日本人が増えるばかり。その一方、アメリカは睡眠時間を増やしている。

〇 寝る間を惜しんで仕事をしても、仕事の充実は得られない。眠りの優先順位を、今よりあげよう。

初夢

皆様、新年明けましておめでとうございます。

令和2年となって6日が過ぎました。皆様は、どのような初夢を見ましたか。

初夢には、みなさんも知っている通り、いろいろな意味があります。縁起がいいものとして有名なのが、一富士 二鷹 三なすびですね。ですが、実はその続きがあります。四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)とつながっていくのです。

「扇」はあおぐために使われるだけでなく、お祭りや舞踏のときに使用する小道具であり、「煙草」も祭りやお祝い事など人が集まる席になくてはならないものでしたので、縁起物とされていました。「六座頭」の座頭という言葉は、聴き慣れない方も多いと思いますが、髪の毛を剃った盲人のことを言います。

それ以外にはどんな縁起の良い夢があるのかを調べてみました。

一つ目に「赤ちゃん」が出てくる夢が良いそうです。幸運がやってきたり、希望が叶ったり、恋愛運がアップしたりするそうです。二つ目に「花や植物が咲く」場面の出てくる夢です。夢の中で見る植物や花は、自分自身の象徴なのです。このことから、季節の植物や花が咲く夢は、「自分自身が開花して、周りから注目されることを予知している」と言われるそうです。

上記のもの以外にも初夢には意味がたくさんありますので、みなさんも自分の初夢を調べてみると、思いがけない意味を発見できるかもしれませんね。

ジョギングのすすめ

冬はマラソンの季節ですね。来年の東京オリンピックでも暑さ対策の観点から札幌でのフルマラソンの開催が話題になりました。学校では、12月4日に校内マラソン大会が開催され、子どもたちは力いっぱい走ることができました。これを機にマラソンを始める子が増えてくれることを切に願います。この冬は体を動かしたいと考えている方の背中を押すべく、ジョギングをすることで現れる心と体の変化について紹介します。

1 基礎代謝の向上

継続したジョギングを行うことで、体には様々な変化が起きます。その一つに基礎代謝の向上が挙げられます。

基礎代謝とは生命を維持するために消費するカロリーのことで、一般的に1日あたり女性で約1,200キロカロリー、男性で約1,500キロカロリーとされています。この数値が高ければ高いほど消費するカロリーが多くなるので、自然と太りにくくなります。

2 生活習慣病の予防や改善に効果あり

ジョギングのような低強度の運動を継続的に続けることで痛風の予防につながります。肝機能障害や血圧が高めな人にも脂肪を燃焼するジョギングをすることで症状を改善することが可能です。

3 自宅周辺の知らなかったことに気付く

普段は目に留めない景色や草花の表情を見ることができます。さえずる鳥の声や、車の走る音を感じながら新たな発見に胸を躍らせましょう。

4 より大きな目標へ向かう気持ちの芽生え

冬は各地でマラソン大会が開催されています。日々の実践を試す絶好の機会となります。汗を流しゴールに向けて走るランナーと一緒に走ることで、ゴール後の達成感を味わうことができます。ここまでくるころには、もうジョギングにハマっていることでしょう。

年明けには、大学生が箱根路を走る箱根駅伝があります。スポーツ観戦から興味をもつこともランナーへの第一歩かもしれませんね。

絵本をもう一度

1年生の女の子に「先生の好きな本は何?」と聞かれて、「ぐるんぱのようちえん」と答えました。幼い頃母が読み聞かせしてくれたことがきっかけで,大好きになった私のお気に入りの絵本です。不器用でも一生懸命なゾウのぐるんぱが可愛くて、何度も読み返した記憶があります。

12月20日は、この本の画家である堀内誠一さんの誕生日です。堀内さんが戦後、14歳から働き始め54歳で亡くなるまでに関わった作品は、今も多くの人々に愛されています。「ぐるんぱのようちえん」、「くろうまのブランキー」「ほね」、「たろうのおでかけ」、「ちのはなし」…。

子どもの頃に出会った絵本たちが、どれも堀内さんが描いたものだと知ったときは信じられませんでした。ひとりの画家が描いたとは思えないほど、1冊ずつ絵のタッチが異なるからです。さらに、雑誌「an・an」や「POPEYE」のロゴを作ったのも堀内さんだというから、その表現の幅に驚きです。話の本質を読み取り、多彩な表現で伝える堀内さんの素晴らしさに気付いたのは、大人になってもう一度絵本を開いたときでした。

その子に「好きな本は何?」と聞き返すと、本の題名と共にいろいろな話をしてくれました。「ぐりとぐらが作るカステラが美味しそう!」「動物が出てきてワクワクする。」「お母さんが読んでくれた!」色・香り・味・嬉しさ・悲しみ・ワクワク…そして読んでくれた人のこと。子どもたちは絵本を読みながら沢山のことを感じ、想像しているようです。私も子どもの頃に同じことを感じていたなあ、となんだか懐かしい気持ちになりました。

もう一度絵本を開いたら、子どもの頃を思い出して懐かしい気持ちになるかもしれません。大人の視点から、新しい発見があるかもしれません。あの頃好きだった絵本を、ぜひ子どもたちと一緒に読んでみてください。

おせち料理には意味がある!!

も~い~くつ寝~る~と~ お 正 月♪

お正月に、おせち料理を食べるというのが、日本の伝統的な文化です。

そのおせち料理には、意味があると、教員になってから知りました。

先輩教員に教わってから、毎年子どもたちに伝えるようにしています。

〇 重箱に入れる・・・めでたさを重ねる。

〇 数の子・・・・・・卵の数が多いことから、子孫繁栄するように。

〇 黒豆・・・・・・・マメに、勤勉で健康に暮らせるように。

〇 紅白かまぼこ・・・赤は魔除け、白は清浄の意味がある。

〇 伊達巻・・・・・・巻物に似ていることから、知識が増えるように。

〇 昆布巻き・・・・・「こぶ」は「よろこぶ」に通ずる。

〇 栗きんとん・・・・栗は「勝ち栗」と呼ばれ、きんとんは、黄金色に輝く

財宝に例えられる。

〇 錦玉子・・・・・・錦に通ずる。

〇 ぶり・・・・・・・出世を願う。

〇 海老・・・・・・・海老のように腰が曲がるまで長生きするように。

〇 れんこん・・・・・穴が空いていることから将来の見通しがきくように。

〇 里芋・・・・・・・子芋がたくさんつくことから、子孫繁栄を願う。

〇 ごぼう・・・・・・根を深く張り、代々続くことを願う。

おせち料理の意味を知ってから食べると、これからの一年にさらに希望がもてそうです。

12月

「2019年はどんな年でしたか?」「今年の漢字は?」と毎日、テレビの中で聞こえてきますね。

2019年も、もう12月。

12月 師走 December

それぞれどんな意味があるのかな?とふとした疑問が浮かんだので、調べてみました。

≪12月≫

グレゴリオ暦で年の第12の月(最後の月)

≪師走≫

僧侶(師は、僧侶)が仏事で走り回る忙しさから、という説がありますが、これは根拠がない当て字で、語源は、古くてわからないそうです。

日本国語大辞典には、9つの説が書いてあります。

1 経をあげるために師僧が東西を馳せ走る月であるところから、シハセ(師馳)

2 四季の果てる月であるところから、シハツ(四極)月

3 トシハツル(歳極・年果・歳終)

4 ナシハツルツキ(成終月)の略

5 農事が終わり、調貢の新穀をシネハツル(歛果)月であるところから。

6 稲のない田のさまをいうシヒアス

7 シヲヘオサメヅキ(為竟収月)

8 セハシ

9 シバシ(暫)の月

≪December≫

「10番目の月」の意味で、ラテン語で「第10の」という意味の「decem」の語に由来している。 実際の月の番号とずれているのは、紀元前46年まで使われていたローマ暦が3月起算で、3月から数えて10番目という意味である。

師走の意味が、本当はよくわからないこと、Decemberが10番目の月の意味だったこと

に驚きました。他の月の言い方や由来も調べてみると面白いかもしれません。

みなさんの2019年は、どんな年でしたか?やり残したことは、ありませんか?

私は、とても充実して楽しい日々でしたが、まだ今年やりたいことがたくさん!

2019年、まだまだ1か月あります。もうすぐ年末。クリスマス!冬休み!

残りの2019年も楽しく過ごしましょう。

NO MUSIC, NO LIFE

一度は耳にしたことがあるフレーズだと思います。タワーレコードのキャッチフレーズで、「音楽なくして人生なし。」という意味のようです。

世の中は音楽であふれていますよね。普段の生活の中では、テレビやラジオ、お店などでいろいろな曲を耳にします。佐原小学校では、始業前や昼休みの終了時に、今の時期は「大切なもの」という、とてもすてきな曲が流れ、お昼の放送でも様々な曲が流れています。そしてもちろん音楽の時間にも新しい曲をたくさん学んでいます。

先週の音楽集会では、それぞれの学年、クラスで練習を重ね、すてきな歌声を発表することができました。小学校を卒業するまでにたくさんの曲に出会えることと思います。

学校で習う曲だけでなく、その当時の流行の曲で、思い出が蘇ってくる方もいると思います。今、巷で人気のあるアーティストは、「米津玄師」、「あいみょん」、「Official髭男dism」のようですが、確かにこのアーティストの曲を聴かない日はないというくらい流れています。ちなみに6年生の子どもたちが生まれた年からの「カラオケの年代別ランキング1位」をDAM CHANNELで調べてみました。これらの曲から蘇る思い出はありますか?

年 | 曲名 | アーティスト |

2007 | Lovers Again | EXILE |

2008 | キセキ | GReeeeN |

2009 | 春夏秋冬 | Hilcrhyme |

2010 | ヘビーローテーション | AKB48 |

2011 | フライングゲット | AKB48 |

2012 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |

2013 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |

2014 | Let It Go ~ありのままで~ | 松たか子 |

2015 | トリセツ | 西野カナ |

2016 | 恋 | 星野源 |

2017 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |

2018 | Lemon | 米津玄師 |

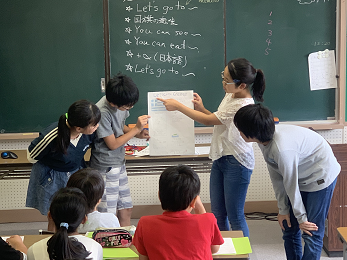

Enjoy studying English

4月に小学校に初めて赴任し驚いたことは、たくさんの児童が英語を楽しんで勉強していることでした。

私が小学生の時は、英語が大の苦手で「 apple 」という単語ですら恐怖を覚えていました。

英語は自分の人生をより楽しむためのツールです。英語を学ぶことで、外国の方とコミュニケーションがとれたり、外国人と日本人の考え方の違いを知ることで今まで気付かなかったことに気付いたりすることができます。

英語は楽しくなければ覚えられません。佐原小学校の皆さんは英語の学習に前向きで、楽しみながら学べていると感じています。来年度の4月から5・6年生は、話すだけではなく読んだり書いたりする学習も加わり、今までの英語の雰囲気とは違った授業になるかもしれません。もしかすると、苦手意識をもってしまうかもしれません。しかし、英語は読んだり書いたりするのが本来のものではなく、自分の言葉に出してコミュニケーションを図るものだということをぜひ忘れないでください。そのために、佐原小学校の教員全員で、皆さんに英語の楽しさを全力で教えていきます!

祝日って何日あるの?

先日、即位礼正殿の儀が行われました。その儀式に伴い、10月22日は今年限りの祝日となりました。皆さんは祝日が何日あるか知っていますか。また、一つ一つの祝日にはそれぞれ意味があることを知っていますか。例えば、1月14日の成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」となっています。

それでは、2019年の祝日を紹介します。

1月1日 元日 | 7月15日 海の日 |

1月14日 成人の日 | 8月11日 山の日 |

2月11日 建国記念の日 | 9月16日 敬老の日 |

3月21日 春分の日 | 9月23日 秋分の日 |

4月29日 昭和の日 | 10月14日 体育の日 |

5月1日 天皇の即位の日 | 10月22日 即位礼正殿の儀の行われる日 |

5月3日 憲法記念日 | 11月3日 文化の日 |

5月4日 みどりの日 | 11月23日 勤労感謝の日 |

5月5日 こどもの日 |

このように今年の祝日は、17日間あります。この他にも祝日法による休日が5日間あり、合計で22日間が休みとなっています。また、祝日の日が変わったり、名前自体が変わったりすることもあります。

Evacuation drill

避難訓練は英語でEvacuation drillと言います。Evacuationは避難ですが、訓練をtrainingでもなくpracticeでもなくdrillを使うところが英語と日本語のニュアンスの違いの面白いところだなと感じます。

佐原小学校では年に数回避難訓練を行っています。毎回の避難訓練では、安全委員会の児童による安全や防災に関する発表があります。

「おかしも」の約束を確認したり、防災に関するクイズを出したりしています。

避難訓練を通して、安全について考えたり、震災等に備える知識についても学んだりしています。

パワーアップ レベルアップ

「Are you ready?」今年も学園天国の軽快な曲を合図にパワーアップマラソンがスタートしています。

パワーアップマラソンは、冬の寒さに負けない健康な体づくりの一つとして行われ、ふれあいタイムを使って約5分間の持久走にチャレンジしています。低学年は、持久走に慣れようと友達とペースを合わせたり競ったりしながらがんばっています。中学年は、自分に合ったペースを見つけて気持ちよく走れるようにがんばっています。高学年は、さすが全校のリーダー! それぞれのペースでそれぞれの目標に向けた走りでがんばっています。

今年はさらに駅伝部コースが特設され、お手本となる素晴らしい走りを見せてくれています。駅伝部の子たちの息づかいや足音からは、真剣に取り組み佐原小の代表にふさわしい走りをしようという思いがひしひしと伝わってきます。一生懸命が一番かっこいい!! 応援せずにはいられません。

パワーアップマラソンの成果を発揮する共通の場として校内マラソン大会が12月4日(水)に行われます。子どもたち自身が成長を感じられる走りができるように、あと1か月あまりの中でのさらなるがんばりに期待しています。がんばれ佐小っ子!!

佐原小の放送

「全校のみなさん、おはようございます。あと10分で朝の読書が始まります。今日も1日がんばりましょう!!」

毎朝、放送委員会の子のさわやかな声で1日がスタートします。この放送を聞くと、「今日も1日が始まるな!」と気持ちのスイッチが入ります。

赴任した年、佐原小の校内放送で驚いたことがありました。

なんと、テレビ放送が行われていたことです。自分が通っていた小学校では、テレビ放送がありました。それこそ30数年も前に見て以来、今まで勤めてきた学校ではないことでした。子どもの頃、自分のクラスがテレビ放送で何か発表するとなると、それはもうドキドキしました。また、知っている友達や上級生がテレビに映っているのを見るのは不思議な感覚でした。今でもそんな小学校時代の出来事を覚えています。

佐原小では、テレビ局さながらの特設スタジオで、撮影が行われています。それがリアルタイムで教室に流れ、子どもたちも真剣にテレビ放送を見ています。

この佐原小ならではの放送は、何年経っても子どもたちの記憶に残っているのではないでしょうか。

学年レク(6年)

6年生では、年に4回の学年レクを行います。子どもたちで企画、準備し、当日も自分たちの手で集会を進行していきます。今回は1組が担当となり、王様鬼ごっこと障害物リレーを行いました。

「ばか」?それとも「馬鹿」?

今週末には、子どもたちが楽しみにしている佐原の秋祭りが行われます。

佐原の大祭といえば大きな山車や人形などの飾り物が頭に浮かびますが、もう一つ忘れてはならないのが佐原囃子です。その、佐原囃子は「段物」「役物」「端物」と大きく3つに曲が分類されています。その中の一つ「役物」に分類される「砂切」や「馬鹿囃子」は山車曳きの最初と最後に演奏される曲です。佐原の大祭では欠かせない曲であり、祭りに参加している人たちにとっては祭りに対するそれぞれの思いを胸に耳にする曲でもあります。

さて、「ばか」という言葉の意味を学校にある国語辞典で調べてみたところ、次のように書かれていました。

① 頭の悪いことをあなどっていうことば。

② くだらないこと。りくつに合わないようす。

③ 役に立たなくなるようす。

④ 程度がひどいようす。

あまり、よい印象を受ける言葉ではありません。でも、子どもが親の目の前で道路に飛び出して車にぶつかりそうになった時、「ばか、何やってんのよ。危ないでしょ!」というようなことはありませんか。

ここでの「ばか」は上記の意味では④に当たるのかもしれませんが本当にそれだけでしょうか?子どものことを本気で思い、子どもを愛しているからこそ、口から出てしまう「ばか」なのではないのでしょうか。私自身、数年前にあることに対し、ある方から「おまえ『ばか』か。」と言われました。そして、「私は『ばか』です。」と答えました。今考えると「やはり私は『ばか』だったな。」と思いますが、そのときの私にとって自分の言ったことに対してぶれることなく本気だったからこそ出た言葉でした。また、同時に「この人は私のことを本気で思ってくれているからこそ『ばか』と言ってくれたんだな。」と感じ、なぜかうれしくなり、その方への思いが今まで以上に大きくなりました。

相手のことを思いやる「ばか」や本気の「ばか」は、「ばか」ではなく「馬鹿」!きっと相手にその思いが伝わります。

思いのある「馬鹿」や愛されている「馬鹿」。佐原囃子の「馬鹿囃子」もその中の一つだと思います。

どうぞ、みなさま。お時間がありましたら、11日(金)から行われる「佐原の秋祭り」に足をお運びください!

やる気 本気 元気100倍!

天気が心配されていた運動会が予定通り行われ、子どもたちは一生懸命競技に取り組みました。笑顔いっぱいの楽しい運動会になりました。今年の運動会のスローガンにあった、「やる気 本気 元気100倍」という言葉。運動会という特別な行事ではなく、普段の生活の中でも発揮されているのではないでしょうか。

家庭科では、日常生活に欠かせないことを学習しています。調理実習の後には、「家でつくってみました!」「家族に食べてもらいました!」と、にこにこ笑顔で教えてくれます。また、掃除や片付けの学習の後には、「こんなに時間がかかると思わなかった。」「いつも大変なことを家の人はしてくれていたんだな。」などの感想を聞かせてくれます。その際、保護者からの「とてもおいしかった。」「きれいになって助かった。」などの感想が子どもたちの「やる気」につながっています。

褒められると嬉しくなるのは子どもも大人も一緒です。「やる気」になった子どもたちを褒め、「本気」で取り組む「元気100倍」な姿がたくさん見られるようにしていきたいですね。

実物にふれること

長い夏休みが終わり、普段の生活へと戻ってきました。夏休み明けの子どもたちは、7月よりもさらに心も体も成長したように感じられ、私も嬉しくなりました。

私は、夏休みの期間、「普段行けない場所に行こう!」という目標を立て、2つの場所を訪れました。それは、東京国立博物館と静岡県の登呂遺跡と博物館です。どちらも、とても楽しく、興味深い場所でした。

この2か所を訪れて私は、実物にふれることの大切さを改めて実感しました。その土地の雰囲気を感じたり、何百、何千年も前に作られた物を目にして、その時代の人々に思いをはせたり…。行ってみて、見てみないと分からないことがたくさんありました。そして、このような経験を、学習の中で子どもたちにたくさん経験させてあげたいと強く感じました。

4月から現在までの5年生の学習では、国語の時間に新聞やタブレットを用いて記事を読んでみたり、理科の時間にインゲンマメやメダカを育てて発芽や成長の様子を観察したり、総合的な学習の時間にフィールドワークに行って佐原の自慢の場所を見付けたりといった学習に取り組んできました。実物にふれることで子どもたちの関心も高まり、積極的に意見を交換する様子も見られました。これからも、子どもたちが生き生きと学習に取り組めるよう、様々な実物にふれる機会を取り入れ、学習を深めていきたいと思います。

心の灯り

停電の日々の中で、私の心に灯りをともしてくれた人がいます。

「先生のアパートは、大丈夫ですか?神崎の道の駅の隣のコンビニ、まだ品物買えますよ。」と声を掛けてくださった心温かい近隣の保護者の方。

「せんせいっ!」「学校も大変ですよね。うちも暑くて。」とコンビニの空っぽのお弁当棚の前で、天使のような笑顔を見せてくれた、かわいい1年生とそのお母さん。

「いろいろ充電器とか使える物持って行きますね。」「お弁当、こっちから買って行きますね。」「復旧するまで、一緒に涼んでいきますか?」とファミレスでの夕飯に付き合ってくれた、ひまわりみたいに明るい後輩。

「また明日です!お疲れ様でした。」と「圏外」で待つ家族の夕飯を調達しながら、家路を急ぐ親孝行な後輩。

「丸付けも終わったし、次は、子どもたちが来たらすぐに、運動会のダンスの練習ができるように、もう一回、学年ダンスおさらいしてみる!」とエアコンの効かない研修室で、バッテリーの残り少ないiPadを片手に振り付けの確認をするかわいい先輩。

「電気付かないの?」「水は出るの?」「香取市、全国ニュースに出てるよ!」「復旧まだか?」「ガソリンあるのか?」と日に何度も何度も連絡をくれる、遠く離れた両親。

みなさんは、誰のことが思い浮かびましたか。「支えてくれる人がいるということ」に気付くことができたなら、予測困難な時代も乗り越えられるのではないかと信じています。

復旧に携わってくださった全ての方に感謝して、今日からは、教室の電気を心を込めて消そうと思っています。

小野川に蓋?!!

最近、佐原の町並みで撮影されたCMが流れていますね。テレビ番組でロケ地として使われているのを見る日も多いです。水運を利用して「江戸優り」と言われるほど栄えた佐原。その江戸の面影を残す町並みは、とても魅力的です。私は数年前、この町並みを作る過程の話を聞く機会に恵まれました。異業種体験という研修で、佐原町並み交流館さんにお世話になったのです。

「昭和の時代には、小野川に蓋をして駐車場にする計画もあったんですよ。」

と、にこやかに教えてくださった館長さん。町並みの中心を流れるシンボルのような小野川は、あって当たり前のものだと思っていた私は驚きました。それは当たり前ではなく、守ってきた人がいるからあるのだということに気付きました。昭和50年頃、いくつかの建物が重要文化財に指定されました。しかし、現在のように町並み全体を計画的に保存しようという機運は高まらなかったそうです。平成3年に「佐原の町並みを考える会」が発足し、それから10年かかって今の形ができてきたと言います。その地道な活動を知ることができ、とても有意義な研修となりました。

話を聞いて思ったことは、佐原の町並みは、ただ古いものが残っているのではなく、人々の佐原を愛する心、思いと努力で作り上げられてきたということです。このことを子どもたちに伝えていきたいと思いました。

この研修の翌年、佐原小に赴任し、ご縁があってのことだなと感じました。佐小っ子には、これからも故郷に誇りをもって、さらに盛り上げていってほしいと思います。

参考文献:町並み保存と再生町づくり20年のあゆみ

あ~夏休み

令和初の夏をどのように過ごされましたか?私は、心にゆとりをもち、自分と向き合う時間を作ることができました。そこでふと思い出した言葉があります。皆さん、「スヌスムムリク」を知っていますか?ムーミンに出てくるスナフキンといった方が分かるかもしれません。スヌスムムリクというのはスナフキンの本名です。

そのスヌスムムリクがこんなことを言っています。

「この世にはいくら考えても分からない。でも、長く生きることで分かってくる事がたくさんあると

思う。」

私はまだ未熟で、知らないことやまだ見たことのないもの、考えても答えが出ないことがたくさんあります。あのときは分からなかったけど、今になってこういう意味があったのだと思うことがあります。子どもたちといると、本当にたくさんの気付きや感動があります。

そんな子どもたちとの一瞬一瞬を大切にして、九月から過ごしていきたいです。夏休み中は、運動会に向けて手具の準備やダンスの練習を頑張りました。子どもたちと一緒に踊るのが待ち遠しいです。

安全に過ごす夏休み

いよいよ夏休みが近づいてきました。楽しい計画を立てられているご家庭があるのではないでしょうか。中にはプールや海、川などでのレジャーを予定しているご家庭もあるかと思われます。水とのふれあいは気持ちがよく、楽しいものですが、毎年夏休みシーズンには、子どもが命を落とす事故がたびたび起きています。また、おぼれている子どもを助けようとした大人が命を落としたというニュースもあり、改めて水の怖さを思い知らされます。

子どもだけで遊んでいるときや、大人の目が離れたわずかな間に事故が発生しています。また、遊泳中の事故よりも、浅瀬で水遊びをしているときや水の近くで遊んでいるときに事故が起こるケースが多いようです。水に入らず、河原や海岸にいるときでも、水難事故のリスクは存在していることが分かります。海や川など自然の水辺は、穏やかに見えても流れや波があり、水底も平坦ではありません。浅瀬でも足を取られて流されたり、波にさらわれたりすることの恐れがあります。

楽しいイベントの多い夏休み。しかし、危険も常にあることを意識していかなければなりません。

学校でも家庭でも安全な過ごし方を確認して、充実した夏休みにしてほしいと思います。

佐原の大祭

今週末からいよいよ佐原の夏の大祭が始まります。ここ1週間あたり、夜になるとお囃子の練習の音が聞こえてきたり、子どもたちの会話の中にも祭りの話題が上がったりとお祭りの雰囲気になってきています。

佐原の大祭といえば、夏は八坂神社、秋は諏訪神社の祭礼として知られています。江戸時代から300年続く伝統のあるもので、最近では、平成16年に佐原囃子とともに、国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28年にはユネスコ無形文化遺産として世界遺産に登録となっています。

佐原小学校の子どもたちと一緒にいると、祭りの山車にのっている人物について教えてくれたり、職員室前にある祭りの写真について説明をしてくれたりし、また、郷土芸能部の子どもたちが佐原囃子の演奏の練習に毎日励んでいます。ゲームやパソコンなど流行に敏感な子どもたちでも、大祭を通して、300年の祭りの歴史や郷土愛が心の中に根付いているように感じられます。

今年も、子どもたちの心に残るような、素晴らしい大祭、楽しい大祭になってほしいと思います。

夢を実現するために

よくこんなことを聞いたことはありませんか?「流れ星を見たら、その姿が消えるまでに願い事を3回言えたらその願いが叶う。」と。これは単なる迷信だと思いますか?それともかなり信用できる話だと思いますか?

「子どもって凄いな」

「おはようございます。やったー、今日も一番だ。」「今日は、図書室に行きたいから早めにお家を出たんだよ。」

1年生が入学してから3ヶ月、不安でどきどきしながら登校していた127名の子どもたちはすっかり学校に慣れ、元気な声や笑顔で朝から教室の中は大賑わいです。

小学校1年生の時期は「学び方を学ぶ」時期だそうです。「鉛筆の持ち方」「字の書き方」「話の聞き方」「他の人との関わり方」「道具の準備の仕方」「時間に合わせること」など多種多様に学び覚えていきます。4月に聞いた「できない」「無理無理」という言葉も最近ではあまり耳にしなくなりました。毎日、いろいろな体験を重ね、「できること」が増えたからでしょう。「上手になったね」「すごいね」と誉めてあげると自慢げな笑みを返してきます。1年生の担任をしていると、「子どもって凄いな」って感動したり驚かされたりすることばかりです。感動のお裾分けをします。

感動①

読んだり書いたりができるようになった国語では、「けむりのきしゃ」というお話の学習をしています。おじいさんが流れ星を拾って、煙の汽車に乗せて流れ星を空に返してあげるお話です。授業の中で、拾った流れ星に何と言ったでしょうという課題を出しました。「おとうさんおかあさんとはぐれちゃったの。すぐに空へ返してあげるね。」や「まいごになっちゃったの。いま、かえしてあげるよ。」など、覚えたての平仮名をつかって、こんなに優しい文章が書けるようになりました。癒やされます。

感動②

困っている友達がいると、声を掛けたり手を差し伸べたりが進んでできるようになりました。思いやりの心が育っています。

感動③

掃除では、掃除の仕方や黙働で取り組むことを理解して、学校をきれいにしようと励んでいます。がんばろうと努力することを覚えてきました。

小学校生活の6年間でどれだけの「できるようになったこと」を増やして成長していくのか、本当に楽しみです。そして、1年生担任は、子どもたちに寄り添い見守り一喜一憂しながら「子どもって凄いな」を味わっている毎日です。

梅雨入り

今月7日(金)、梅雨入りしました。日中は、気温が上がり汗をかいたり、夕方は気温が下がり寒くなったり、気温の変化が激しいと体調を崩しやすいです。保健室にも、体調不良で来室する児童が増えています。衣服で調節したり、汗をかいたら着替えたりするようにしてください。

さらに、この時期はカビやバイ菌が活発に働くようになり、食中毒が起こりやすくなります。食中毒予防の基本は、手を洗うことです。石けんを使って、洗い残しがないようにしっかり洗いましょう。

そして、先日、健康診断4科(歯科・眼科・耳鼻科・内科)が終了しました。

健康診断では、からだのことをいろいろ調べます。

「自分の成長が分かる」「病気を早く見つける」など、いいことがたくさんあります。

健康診断結果を通して、自分のからだや健康に関心をもつきっかけにしてほしいと思います。

ジャガイモの不思議!!

第2理科室前の畑で6年生の理科で使うジャガイモを育てています。種芋を植えてから約1か月が経ちました。すくすくと成長してきたジャガイモを使って理科の学習を進めていきます。

1.ジャガイモの名前の由来

日本には1600年頃にオランダ船でジャカルタ港より運ばれ、入ってきたそうです。ジャガイモの「ジャガ」はジャワのジャカトラ(ジャカルタ)から伝わったことに因み、そこから転じて現在のジャガイモという名前になったという説が有力だそうです。また、天保の大飢饉において、ジャガイモのおかげで餓死を免れたことから呼称された「御助芋」が転じたものではないかという説もあるそうです。

2.ジャガイモはどんな植物

ジャガイモは南米アンデス山脈の高地が原産といわれ、ナス科ナス属の植物です。ナス科だったんです。

理科で使うジャガイモが社会科の歴史にも繋がる面白い発見がありました。身の回りに目を向けると知っているようで知らなかったことがたくさんあります。子どもたちにもたくさんのことに興味をもってほしいです。

ひと工夫する大切さ

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの機器を使う機会が増え、インターネットを使うことが増えました。今までは、ニュースや情報を新聞やテレビから入手することが多くありましたが、今ではインターネットで情報を入手することも多くなりました。今回は、インターネットニュースについて書いてみます。

インターネットでニュースを読むとき、私はまず見出しを見て、記事を選びます。読もうと思っていなかった記事でも、見出しにそそられ、つい読んでしまったということがよくあります。

ある大手のニュースサイトは、私たち読者が興味をもつように見出しを工夫しているそうです。見出しは最大13文字、漢字やひらがなばかりが連続しないなどの決まりがあります。同じ内容の記事でも、見出しが違うだけで読者の年代層が大きく変わり、特定の年代層だけにしか読まれないニュースを避けるために、見出しに複数の単語を使うように工夫しているそうです。

このように、ひと工夫することでより効果的な結果が得られます。また、工夫していく過程で、自分自身を成長させることもできると思います。私も目的意識や問題意識をもち、様々な場面で創意工夫することを意識していきたいと思います。

ぼくたちはどう生きるか

みなさんは、今までいくつの職業を経験したことがありますか。きっと、学生時代のアルバイトを入れても、せいぜい一桁ではないでしょうか。

先日、3年生の遠足で職業体験ができる施設に行きました。子どもたちが楽しそうに活動する様子を見ながら、「こんなに色々な体験を自分もしてみたかったなぁ。」としみじみと感じました。

「働き方改革」という言葉がすっかりなじんできた今日この頃ですが、どのように働いていても、仕事は自分の人生の大半を占める大切なものです。どう仕事に向き合うかは、自分がどう生きるかにつながることだと思います。

子どもたちが大人になるころには、AIの発達やグローバル化などによって、今は想像もつかない生き方をする人が多くなると思います。そんな世界の中でも、子どもたちが自分で生き方を選択し、幸せな人生を歩んでいけるような力をつけていってほしいです。そして、自分自身もそんな人生を歩んでいっている姿を子どもたちに示したいものです。

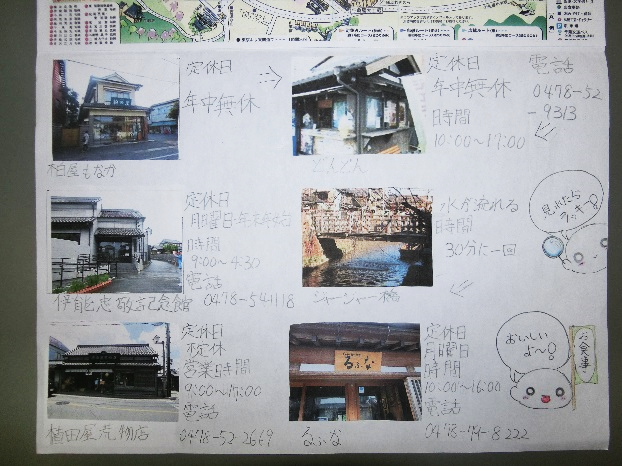

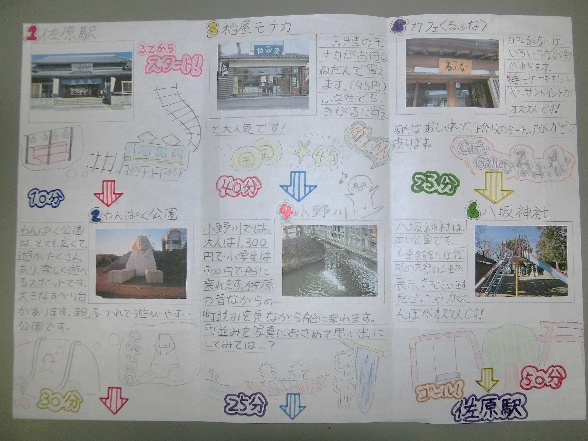

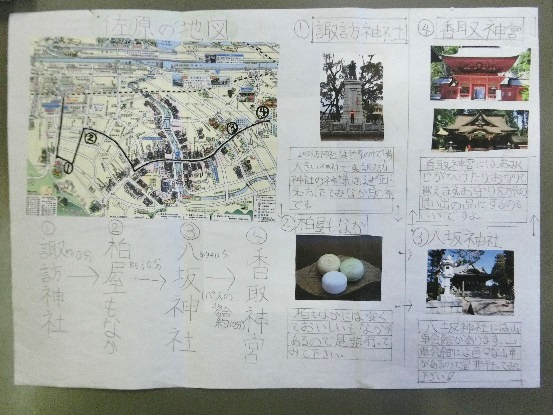

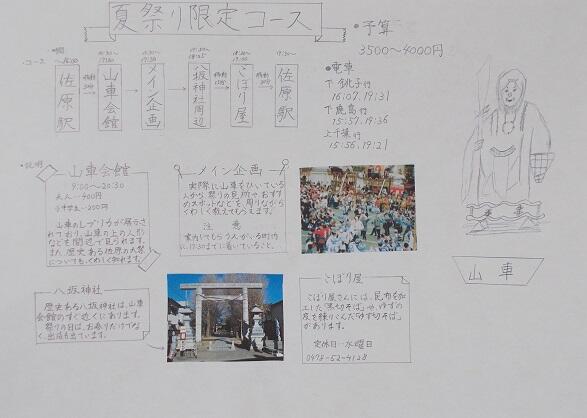

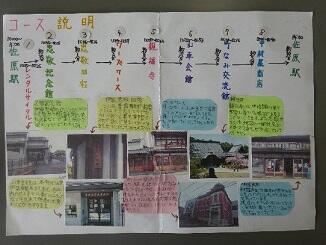

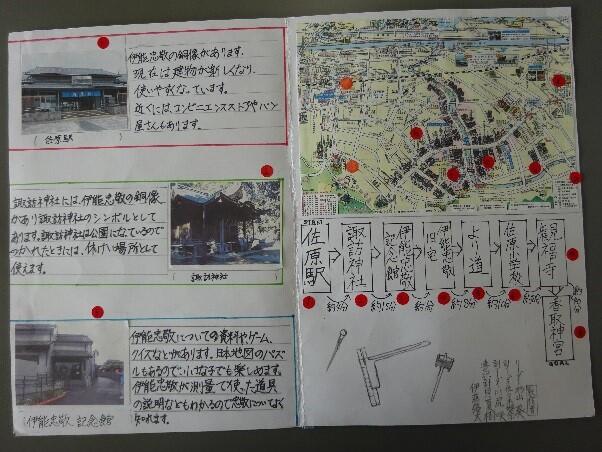

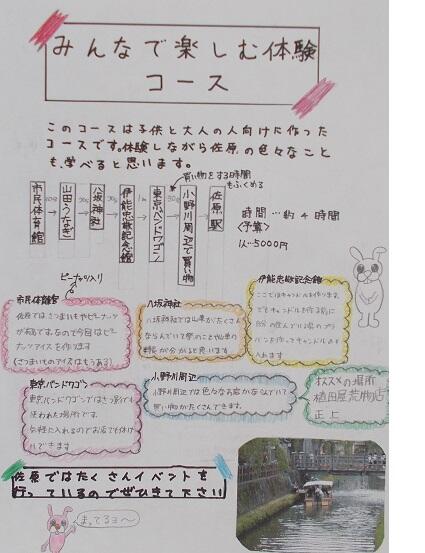

佐原を楽しむ②

二回にわたって発信してきた佐原観光コース紹介も今回で最終回です。今回は、「もし佐原に修学旅行に来るなら、こんなコースはいかが?」といった佐原観光コースを紹介します。

柏屋もなか→どんどん→伊能忠敬記念館→じゃあじゃあ橋→植田屋荒物店→るふな

②佐原遊びめぐり

佐原駅→わんぱく公園→柏屋もなか→小野川→カフェるふな

→八坂神社

③佐原神社・神宮コース

佐原駅→諏訪神社→柏屋もなか→八坂神社→香取神宮

④伊能忠敬めぐりコース

佐原駅→伊能忠敬記念館→じゃあじゃあ橋→伊能忠敬旧宅→忠敬茶屋→町並み交流館→素顔屋→ほていや→佐原駅

土日休みや夏休みを利用してコースを巡ったり、親戚や家族に紹介したりしてみてはいかがでしょうか。

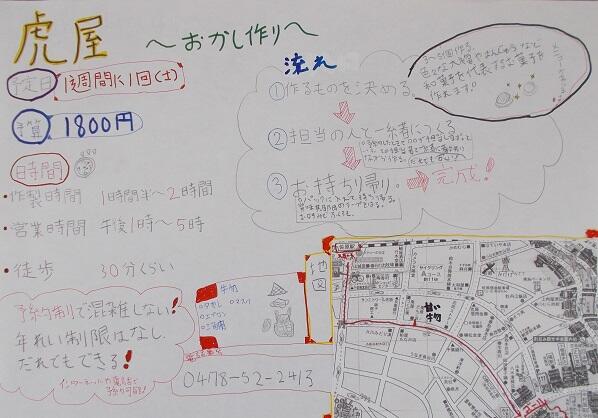

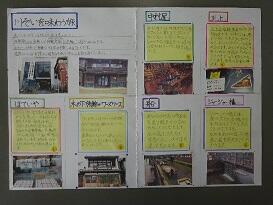

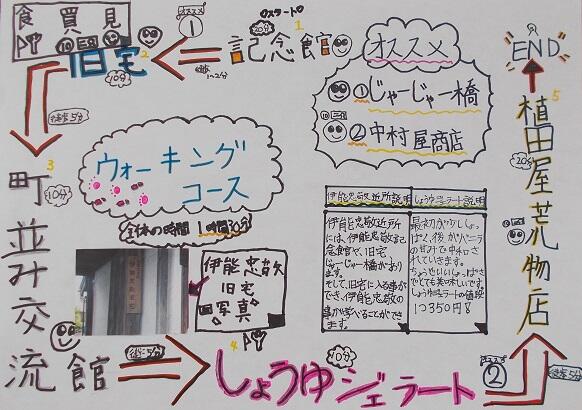

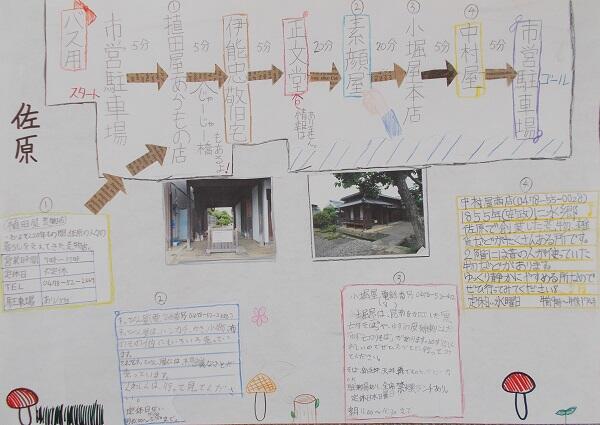

佐原を楽しむ

前回の続編です。今回はショートステイ用の佐原観光コースを紹介します。その他に、あったらいいなという企画案もあります。

①1時間半で佐原満喫ウォーキングコース

伊能忠敬記念館

→旧宅

→町並み交流館

→しょうゆジェラート

→植田屋荒物店

市営駐車場

→植田屋荒物店

→伊能忠敬旧宅

→正文堂

→素顔屋

→小堀屋本店

→中村屋

③子どもも大人もみんなで楽しむ体験コース企画案(実際にはありません)

市民体育館

→山田うなぎ

→八坂神社

→伊能忠敬記念館

→東京バンドワゴン

→小野川周辺

④お菓子つくり体験企画案(実際にはありません)

こんな企画(イベント)があったら、もっと佐原に足を

運んでくれる人が増えるのではないかと思い、企画しました。

佐原駅→メイン企画→八坂神社→小堀屋→佐原駅

↳山車をひいている人から祭りの見所を案内してもらえる

もうすぐ10連休がやってきます。

これを機に佐原を訪れてみてはいかがですか?

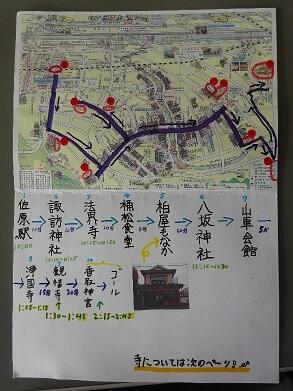

昨年度の6年生が総合的な学習の時間に考えたコースをご案内したいと

思います。(子どもたちが考えたコースですので、あくまでも参考にしていた

だければ幸いです。)

①神社仏閣をめぐるコース

佐原駅 → 諏訪神社 → 法界寺 → 古い町並みで昼食・おみやげ

→ 八坂神社 → 山車会館 → 浄国寺 → 観福寺→

香取神宮

② サイクリングコース

佐原駅 → 諏訪神社 → 法界寺 → 伊能忠敬記念館

→ 小野川沿い散策 → 観福寺 → 山車会館 → 町並み交流館

→ 古い町並みでおみやげ → 佐原駅

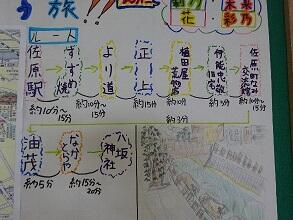

③ 川沿いを楽しむ旅

佐原駅 → 線路沿いを歩く → ほていや本店 → 木の下旅館

→ ワーズワース → 中村屋 → 正上 → 舟めぐり → ジャージャー橋→ 伊能忠敬記念館 → 記念館駐車場

④ 佐原の町並みを味わう旅

佐原駅 → すずめ焼 → より道 → 正上 → 植田屋荒物店

→ 伊能忠敬記念館 → 町並み交流館 → 油茂 → なかとらや

→

八坂神社

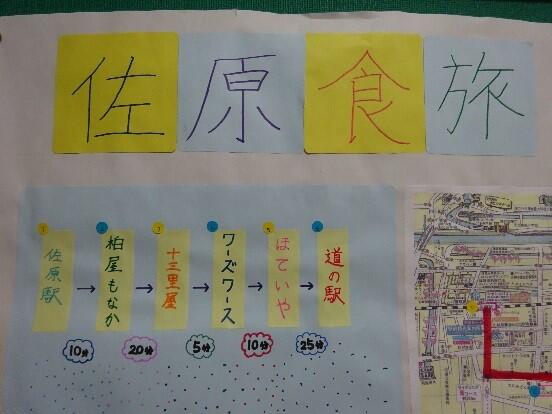

⑤ 佐原食旅(甘いものをめぐる旅)

佐原駅 → 柏屋もなか → とらや → 十三里屋 → ワーズワース

→ ほていや → 道の駅水の郷さわら

⑥ 伊能忠敬の銅像をめぐる旅

佐原駅 → 諏訪神社 → 伊能忠敬記念館 → 町並みで昼食 → 佐原小学校 → 観福寺 → 香取神宮

※ 佐原の町並みから香取神宮へは徒歩30分ほどかかるので、タクシーやバスをおすすめします。

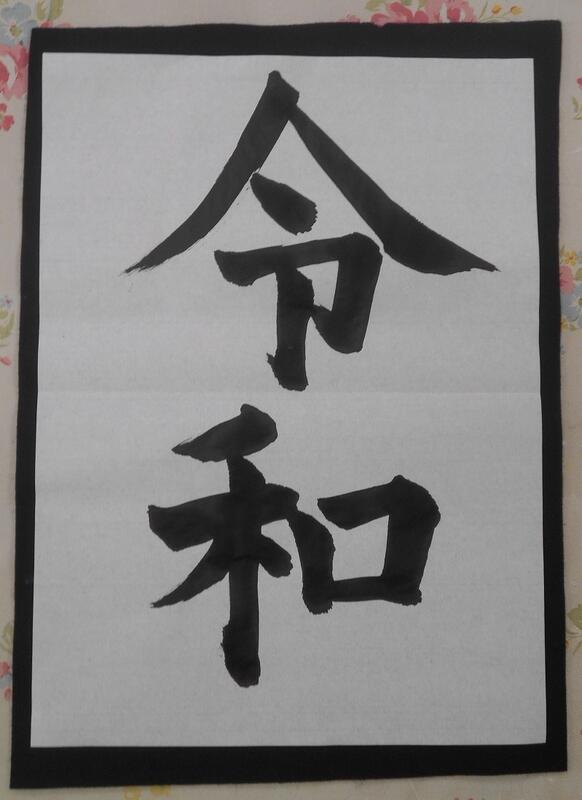

平成から令和へ

4月1日に新元号が発表されました。今年の5月1日には「令和」時代の幕開けです。

ご存知の方も多いとは思いますが、「令和」とは、日本最古の歌集「万葉集」巻5、梅花の歌32首の序文にある「初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」(書き下し文)から二文字をとって命名されました。(出典:Yahoo!JAPAN辞書より)

中国ではなく日本の古典から採用されたのは初めてだそうです。アルファベット1文字にすると「R」ですね。

平成時代もあと半月で終わります。時代だけでなく自分自身もアップデートしていきたいと感じる今日この頃です。

(わたしも書いてみました。)

新年度が始まりました

新しい一年が始まり、佐原小学校に子どもたちの元気な声が帰ってきました。ひとつずつお兄さん・お姉さんになって、きらきらと瞳を輝かせている子どもたちと同じように、私たち職員も子どもたちと出会えることを楽しみにしていました。今年度もよろしくお願いします。

今年も「職員室から」のコーナーでは、佐原小学校職員が、週代わりでコラムを執筆します。毎日更新のブログと合わせてお楽しみいただければ幸いです。

3月の畑

ほし組で毎年恒例のジャガイモ植えをしました。

もうすぐ修了式を迎えます。この時期にジャガイモを植える活動をすると、子どもたちの成長を感じます。学年が上がるにつれて作業が上手になり、下級生をリードする上級生が頼もしいです。みんなで協力して作業に取り組むことができるようになってきました。

これからは、おいしいジャガイモが収穫できるように、草抜きや土寄せなどの世話を頑張っていきます。まだ少し先ですが、収穫が楽しみです。

思いを一つに…

様々な場所で春を感じる場面が見られるようになった3月。

6年生は「卒業に向けて」、5年生から1年生は「進級にむけて」のカウントダウンが始まっています。

そのような中、在校生が「6年生を送る会」や「卒業式」で6年生に感謝の気持ちを伝えようと取り組む、心温まる場面が多く見られます。

3月1日に行われた6年生を送る会では、5年生を中心にそれぞれの学年が工夫をした出し物を発表しました。6年生への思いを伝える在校生の姿。それに応える6年生の立派な姿。みんなの思いが一つになった素敵な会となりました。

現在は、卒業式に向けて思いのこもった呼びかけの声や歌声が聞こえてきます。15日に行われる卒業式では、立派に佐原小学校を巣立っていく卒業生とこれからの佐原小学校を支えていく在校生の思いが一つになる素敵な卒業式になることを願っています。

百人一首クラブ

子どもたちの上達は早く、上の句を聞いただけで、すぐに札をとれる人が何人もいます。お気に入りの札を何枚か覚えて、これだけは取るぞと工夫する姿も見られ、にぎやかに活動しています。朗々と節をつけて読む姿も立派なものです。

話は変わりますが、私の学級では、アニメの影響からか「文豪」の作品が一部で流行しています。中島敦、太宰治、国木田独歩、谷崎潤一郎、宮沢賢治、与謝野晶子、田山花袋などの名前が子どもたちの話題にあがり、その作品を読む姿に感心してしまいます。

どんなきっかけにしろ、日本の文学に興味をもってもらえるというのは素晴らしいことだなと思う、今日この頃です。

ありがとうフェスタ

「6年生を送る会」を、佐原小学校では「ありがとうフェスタ」と呼んでいます。

会を企画し、中心になってつくるのは5年生です。会全体の進行、オープニングと幕間の出し物、学年発表など、準備を重ねてきました。

いよいよ本番が今週末に迫ってきました。6年生に、感謝とこれからの佐原小学校を任せてくださいという気持ちを伝えられるように頑張ります!

短縄跳び

最初の縄跳びの記憶は、保育園に通っていた時です。1回跳べたことが嬉しくて、何度も何度も練習しました。

小学校に入ると、縄跳び検定がありました。それまでは前跳びと後ろ跳びだけだったのですが、あや跳びや駆け足跳びなどの様々な技がありました。そこで、6年生のすごさに目を奪われました。

「自分も6年生みたいにできるようになりたい!」

休み時間になると、6年生の近くで私も練習しました。近くで見たり、コツを教えてもらったりしました。

今、佐原小学校でも休み時間に縄跳びの練習をしている児童がいます。私も小学生の頃を思い出しながら、一緒に練習をしています。

急速な変化の中で

世の中が信じられない速さで大きく変化している現在は、まさに過渡期と言える時期です。過去の歴史と未来像、それに対する様々な価値観が混在し、またそれらが情報化の波の中で渦を巻いている気さえします。時代の流れに関わらず守ることも、社会に対応して変わろうとすることも必要です。しかし、古き良き伝統と悪しき風習の区別も非常に難しく、「不易と流行」という言葉がありますが、何が不易なのかすら分からなくなりそうです。どれほど考えても上手くいかないことはたくさんあると思いますが、大切なことは、目的を見失わないことではないでしょうか。何を目的に何を残し、何を変えるのかを模索し続けること、そして今できることに一生懸命向き合うことが大切なのかもしれませんね。

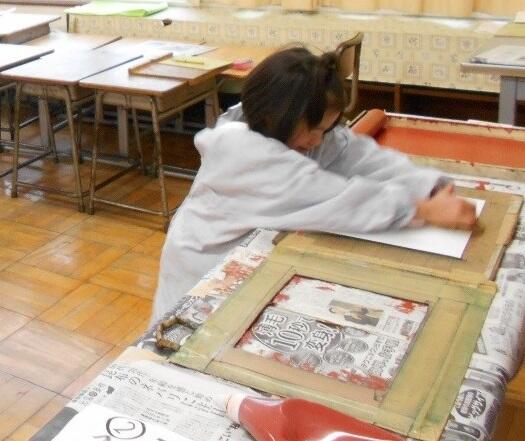

ほし組なかよしバザー

1月25日(金)に、ほし組なかよしバザーが行われました。子どもたちが手作りした版画カレンダーやアクセサリーなどを販売しました。子どもたちは品物作りだけでなく、接客の挨拶、小銭の計算など、準備を一生懸命がんばってきました。本番では、「いらっしゃいませ!」と大きな声で声を掛ける様子や、うれしそうな笑顔がたくさん見られました。

「ごしごし、版画カレンダー製作中。」

「マグネットお一ついかがですか。」

「楽しいね。」

ムーンショット型研究開発制度

以前、新聞で「ムーンショット型研究開発制度」という記事を読み、とても印象に残っています。

「ムーンショット型研究開発」とは、非常に困難な半面、実現によって、大きなインパクトがもたらされる研究のことでアポロ計画が言葉の由来となっているそうです。

具体的な例としては、

・仮想現実の映像の中に故人を登場させ、自然な会話をする技術

・重症患者の活動を停止させ、治療態勢が整うまで延命させる技術

・台風の進路を洋上で操作し、日本上陸を回避する技術

といったものがあげられています。優れた研究は、国が支援をしていくということで、今後がとても楽しみです。

私が子どもの頃、アニメや映画の中で、腕時計の形をした小型テレビで会話をする場面や、自動で車が動く場面があり、大きな憧れを抱いたものです。これらは、携帯電話や自動運転技術としてほぼ実現されつつあります。

科学の進歩は日進月歩であり、今後も様々な技術が開発されていくことでしょう。「修学旅行が火星」という時代もあっという間にくるかもしれませんね。

笑って、元気!

2019年を迎え、早くも3週間が過ぎました。我が家では、年明け早々に家族がインフルエンザに感染してしまいましたが、処方薬をいただき、あっという間に回復できました。

現在では、医学の進歩のおかげで私たちはけがや病気から早く回復でき、また、医薬品が日々健康に過ごすための大きな手助けとなっています。しかしながら、日本には古くから伝わる「笑いは百薬の長」ということわざがあります。実は「笑い」が私たちの健康において重要な役割を果たしているのです。

笑うことが私たちの身体にどんな影響を与えているのか調べてみると・・・細胞活性化による免疫力アップ、血行促進、ストレス解消、自律神経の安定、さらには糖尿病やがんといった病気のリスク軽減にも繋がると言われており、「笑い」は最も身近で簡単に入手できる薬なのです。

また、笑うことは学習にも効果があるとされています。笑いを取り入れることで学習効率がよくなり、記憶力も強化できるそうです。私も学生時代を思い起こすと、英語のテストのために懸命に勉強したことよりも、先生が話してくれた面白い文法の覚え方の方がより鮮明に思い出されます。楽しいと思うことが学習意欲にも繋がりますよね。

私は漫才等の公演を観に行くことが趣味で、月に1回は腹筋が痛くなるほど笑っています。この趣味があるからこそ、私も心身ともに健康を保てているのだと感じています。「笑い」は複数の人で共有する方がより効果が高いそうなので、これからも家庭や職場でたくさん笑って、日々健康に過ごしていきたいです。

インフルエンザの語源は・・・

冬休み明けの1/7にはインフルエンザで8人がお休みし、新たに2人の連絡が入りという状況で、もっと増えるのではと心配している毎日です。先週の後半は、冬休みに発症した子たちが学校に来られるようになり、心配するほど増えてはいませんでしたが、3連休明けはどうでしょうか…?

ところで皆さんは、なぜ「インフルエンザ」というかご存知ですか?

インフルエンザの語源は、16世紀のイタリアにさかのぼるそうです。現在は、インフルエンザに罹患するのは冬だけとは限りませんが、やはり冬に一番流行します。当時も毎年のように冬になると流行し、春になると自然と終息していたようですが、まだ感染症という概念はなく、天体の運行や寒気などの影響と考えられ、病名を「影響」を意味するイタリア語「influenza(インフルエンツァ)」と名づけたそうです。

それから500年が経過し、「ウイルス感染症」という原因も判明しました。そして、抗ウイルス薬やワクチンも開発されましたが、毎年変わることなく流行し、私たちはその対策に追われています。まさに当時の占星術師が名づけた「影響」という名前がぴったりの病気だったということかもしれません。

なるべくインフルエンザという影響は受けたくありませんが、まだまだこれから流行することが考えられます。ご注意ください。

明けましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。

新しい年2019年がスタートしました。今年は平成最後の年ということもあり、大きな節目の年になるのではないでしょうか。新しいことに挑戦したり、今年の目標を立てたりしている人もいることでしょう。

「初夢の日」に見ると縁起の良いものとして有名なのが「1富士2鷹3茄子」ですよね。富士は「無事」という語呂から、鷹は賢くて強い鳥であることから、茄子は「成す」という語呂から縁起が良いとされています。

しかし、これには続きがあることを皆さんは知っていますか?

その続きには「4扇(しおうぎ)」「5煙草(ごたばこ)」「6座頭(ろくざとう)」と続くようです。扇はその形が末広がりになっていることから「八」という数字と同等に縁起が良いと考えられています。煙草は煙が上に昇っていくことや、祭りや祝いの場で集まったときに場を和ませるものとして縁起が良いと考えられています。座頭は「琵琶法師の座に所属する剃髪した盲人のこと」であり、毛が剃られていて無いことから「怪我無い」という語呂合わせで縁起が良いものとなっているようです。

今年は初日の出を見に行き、新しい年を厳かな気持ちで迎えることができました。皆さんにとって良い年となりますように。

小江戸マラソン

12月8日は第10回香取小江戸マラソンでした。寒い中、佐原小学校の子どもたちもたくさん参加してがんばっていましたね。学校のマラソン大会とは違ってアップダウンが多い(アップダウンしかない?)コースに、悪戦苦闘しながらも頑張っている姿に応援に力が入りました。

小江戸マラソンも第10回を迎えたと聞き、10年前を思い出しました。なぜか親子マラソンに出ることにはまっていた我が家は、いろいろなマラソン大会にベビーカーや抱っこで参加していました。香取市でマラソン大会が開催されることになったと知ると、当然、6歳の長女と主人、4歳の息子と私でエントリーしました。(第1回は年齢制限がなかったので4歳でも参加できました。)

すると、広報「かとり」に意気込みを載せたいと市役所から連絡がありました。気軽に写真撮影とインタビューに答えたところ、まさかの表紙に載ってしまいました。表紙に載せるなら、もっと写真写りが良いものにしてもらえばよかった、と後日悔やみましたが…。

我が家の子ども達は、決して走るのが速い訳ではないので、「参加することに意義がある」というオリンピック精神での参加でした。でも、それに向けて毎朝家族で走った思い出は我が家の宝です。

親子で小江戸マラソンに参加できた5年間を思い返しながら、佐原小の子ども達を応援した一日でした。

なぜ700円?

最近、買い物の合計金額が700円以上になるとくじが引けるコンビニエンスストア(以下コンビニ)が増えてきました。当たるとその場でその商品がもらえて、はずれは応募券となることが多いようです。

では、なぜ700円以上なのでしょうか。私は、最初に始めたコンビニがセブンイレブンなので、セブンイレブンの「7(セブン)」から700円なのかと思っていました。しかし、違うようです。

このキャンペーンが始まったころ、コンビニで使用する金額が、客一人当たり平均610円というデータがあったそうです。そこにあと100円程度の商品を一品購入してもらい、700円使ってもらおうという考えです。何ともよく考えられた方法ですね。

このように、何かを始める際にはそれなりの理由が必要です。その理由に納得する人が多ければ多いほど、その行動に自信がもてます。

よく子どもが「○○がほしい。」「○○を始めたい。」と、希望を訴えてくることがありますね。私はそこでしっかりと理由を聞いてあげたいです。熱い思いは大歓迎です。「みんなもっているから。」「なんとなく。」と返ってくることもありますが、よく聞いてあげるとただうまく表現できないだけだったということもあります。その理由にどのような背景があるのかを見極めてあげるのも大人の役目ですね。

ブラックフライデー

11月23日の祝日、ニュースをつけると「ブラックフライデーが今日から始まります!」と特集がありました。「ブラックフライデー…?」初めて聞く言葉でした。街に出かけると、デパートのポスターや駅の広告、いたるところに「ブラックフライデー」の文字。そんなに世間に浸透している言葉を今まで知らなかったことに驚きましたが、お店の大売出しなのだということはすぐに分かりました。

しかし、「なぜブッラク(黒)なんだろう…?」すぐにそんな疑問が浮かびました。皆さんはご存知ですか?もとはアメリカから入ってきた言葉のようですが、調べてみると日本ではこんな意味があるそうです。

①小売業者が売り上げ増によって儲かる(黒字になる)こと。

②道路や店舗が混み合って黒山の人だかりとなること。

③「大量にモノを買わされてしまう暗黒の日」

ちなみに、日本では2016年に初めて「ブラックフライデー」という言葉を使って大々的なセールが始まったそうです。人間が生み出す「言葉」という道具は、日々進化しているんだなと感じました。また、豊かな生産があることと、それをつくり出す人々の働きに改めて感謝した「勤労感謝の日」でした。

ふるさとフェスタさわら2018

11月25日(日)、香取コミュニティーセンターにて「ふるさとフェスタさわら2018」が開催されました。会場いっぱいに様々な催しが繰り広げられる中、佐原中央公民館前に作られた特設ステージでは、地元団体による音楽演奏やダンスの披露、人気芸人によるお笑いライブなど盛りだくさんのイベントが行われました。

本校からも「明日へきらめけ佐原小文化発表会」と題して、3つの文化部が出演しましたので、その様子をリポートしたいと思います。

トップバッターは,吹奏楽部です。「銀河鉄道999」「ドラえもん」「テキーラ」「彼こそが海賊」「アフリカン・シンフォニー」の5曲を演奏しました。朝早い出演でしたが、力強い演奏で会場を盛り上げました。

次は、合唱部。曲目は、「気球に乗ってどこまでも」「にじいろ」「小さな恋のうた」「青いベンチ」「手紙~拝啓十五の君へ~」です。澄み切った秋空に美しい歌声が響き渡りました。

佐原小文化部の発表を締めくくるのは、郷土芸能部です。「剣囃子」「佐原音頭」「あんば」「八木節」「ラバウル小唄」「馬鹿囃子」「砂切」などを演奏し、一気に「佐原の大祭」の世界観が広がりました。

このようなステージで日頃の練習の成果を発表させて頂くことができ、子どもたちにとって素晴らしい一日となりました。6年生は、今回の出演を最後にそれぞれの部を引退します。これまで部活動の中心だった6年生から、次は5年生、4年生がしっかりバトンを引き継ぐことができるよう、各部活動顧問で支援していきます。1年後、またこのステージで素敵な発表をお届けすることができるよう、日々の練習に精進していきます。

会場に足を運んでくださった皆様、応援ありがとうございました。

目標に向かって

マラソンや駅伝のシーズンになりました。テレビを見ていても、アクアラインマラソン、箱根駅伝の予選会、都道府県対抗駅伝など、選手たちが走る姿を頻繁に目にするようになりました。選手がゴールを目指して頑張って走っている姿を見ると、テレビの前ですが、つい声援を送りたくなってしまいます。

本校でも、10月上旬からふれあいタイム(業間活動)にマラソン練習が始まり、先週の火曜日にはマラソン大会の試走がありました。子どもたちは低・中・高学年で決められたコースを自分たちのペースで一生懸命頑張って走っていました。毎週3回行われるパワーアップマラソンで練習してきたこともあり、子どもたちには、それぞれの目標や思いがあったと思います。「去年より順位をあげたいな。」「今年は歩かないで頑張りたいな。」試走でしたが、最後まで頑張って走る子どもたちの真剣な眼差しからは、一人一人の「苦しいけど頑張りたい。」という強い気持ちが感じられました。

私は、子どもの頃からマラソンが大の苦手でしたが、本校の子どもたちの頑張っている姿を見ると、自分も頑張らなければという気持ちになります。

マラソン大会の本番は12月4日です。子どもたちは試走の結果から新たな目標をもって本番に臨むことでしょう。目標に向かって一生懸命に頑張る子どもたちに大きな声援を送りたいと思います。

冬のスポーツシーズンがやってきました

平昌オリンピックでの日本人選手の活躍が記憶にまだ新しいところですが、冬のスポーツ競技が新たなシーズンの幕開けを迎えました。最近、カーリングやフィギュアスケートが始まり、これからスピードスケート、スキージャンプなども続きます。

オリンピック競技終了後の選手インタビューでは、胸を打たれるものがあり、4年に一度のオリンピックに懸けてきた選手の想いを窺い知ることができました。

金メダルは逃してしまいましたが、ワールドカップでは何戦も優勝を重ね、実績と実力を兼ね備えているにもかかわらず、“自分はまだ金メダルをとる器ではないことがわかった”と語った高梨沙羅選手や、“いろんなものを捨ててきた。いろんなものを捨てて、この金メダルのためだけに生きようって思った”と話していた羽生結弦選手の言葉が印象に残っています。

2022年の冬季北京オリンピックへの4年間がスタートしました。選手たちの活躍が楽しみです。

冬と言えば、駅伝やマラソンもシーズンを迎えます。

私は、マラソンが苦手でした。長い距離を走り続けるのは苦しく、途中で何度も足が止まりそうになりながらも、「あともう少し、もう少し…」と自分に言いきかせながら、走っていたのを思い出します。でもゴールがだんだんと近づき、ついにたどり着いた時には、なんとも言えない達成感を味わえました。走りきった後には、とてもすがすがしい気持ちになっていました。

今、佐原小の子どもたちは、12月4日に行われる校内マラソン大会に向けて、業間のパワーアップマラソンをがんばっています。先日、試走が終わり、目標が聞こえてきました。

「去年○位だったから、今年は、〇位以内に入る!」

「本番では、試走よりも順位を上げたい!」

「とにかく走りきる!」

一生懸命取り組んできた練習の成果が出ることを願っています。それぞれの目標に向かって、みんながんばれ!

毎日記念日

各地で紅葉が見頃を迎え、11月は秋から冬へと移り変わる美しい自然に目を奪われる季節です。また、行事、記念日等が盛りだくさんの月でもあります。文化の日(11月3日)、七五三(11月15日)、勤労感謝の日(11月23日)がありますが、他にポッキーとプリッツの日(11月11日)、いいりんごの日(11月5日)、トイレの日(11月10日)、ミッキーマウスの誕生日(11月18日)、世界こどもの日(11月20日)、いい風呂の日(11月26日)、いい肉の日(11月29日)と、ユニークな日もあります。こうした記念日が、日本には数多く存在します。

私も、11月20日は子どもとの時間をより大切にしたいと思います。

みなさんもぜひ、調べてみてはいかがですか?

人生を豊かにしてくれた出会い

みなさんも、「趣味は何ですか?」と聞かれることがよくあると思いますが、私は迷わず、「音楽を聴くことと、楽器を吹くことです!」と答えます。上手い下手はさておき、今も社会人吹奏楽団で楽器を吹いています。

その出会いは1984年の夏に突然やってきました。ロサンゼルスオリンピック開会式をテレビで観ていた小学生の私は、その開会式テーマ曲に衝撃を受け、「楽器を吹いてみたい!」と思うようになりました。さっそく吹奏楽部に入部し、始めて吹いた楽器はトロンボーン。腕も短く、楽譜も満足に読めなかった私ですが、あのキラキラ光るボディを手にすると、嬉しさのあまり自然に笑みがこぼれてきたのを思い出します。

中学校に進学し、再び吹奏楽部に入部しました。今度はホルンを吹けることになりました。「カタツムリのような」あの管を全て伸ばすと3mを超え、思うように楽器が吹けないことに変わりはありませんでしたが、それまで以上に吹奏楽やオーケストラが大好きになっていきました。演奏した曲の中で当時を思い出させるのは、大河ドラマのテーマ曲「独眼竜政宗」でしょうか。

その後、熱は冷めるどころかますますのめり込み、高校でも吹奏楽部に入部します。コンクールや演奏会に向けて、勉強そっちのけで楽器を吹く日々。楽器を吹くことが楽しくて仕方なかったという記憶しかありません。当時大好きだったのは、映画「ウエストサイドストーリー」の曲。VHSのテープを擦り切れるほど飽きることなく観ていたのを思い出します。

その後も楽器は細々と吹き続け、現在に至ります。辛いことや悲しいこと、もちろん楽しい思い出のそばにはいつも楽器と音楽がありました。1984年のあの衝撃の出会いから30数年。楽器、そして音楽は今でも私の心の支えの一つです。

いつまでも

平成2年(1990年)からテレビで始まった「ちびまる子ちゃん」。まるこちゃんの産みの親・漫画家の「さくらももこ」さんが、8月15日乳がんのため永眠なさいました。53歳という若さです。

私は、とぼけたおかっぱ頭のまる子ちゃんが好きです。さくらももこさんのエッセイ集を彼女の死をきっかけに、読んでみたくなりました。『もものかんづめ』『さるのこしかけ』『たいのおかしら』を買ってみました。彼女の日常の家庭生活に、愉快なことがたくさんあったことが、エッセイから感じられました。彼女自身が「まる子ちゃん」だったのではないか、と思うようなエピソードもたくさん載っていました。水虫治療として、お茶っ葉に熱めの湯をかけてふやかしてストッキングに入れ患部を覆って寝て、1週間で水虫を治したという「奇跡の水虫治療」も載っていました。なんだか笑えます。

彼女の詩が、合唱曲にもなっています。私の好きな合唱曲です。佐原中学校の合唱部の生徒も歌っていました。~さくらももこの詩による女声合唱曲集より『ぜんぶ ここに』~より「ぜんぶ」という曲です。その詩をかみしめて読むと、今生きていることを大切にし、日常の小さな幸せを感じられる人でいたいと思います。学校で、家庭で、目の前の子どもたちと小さな幸せを一緒に感じていきたいです。さくらももこさんのこの詩に、作曲家の相澤直人さんが素敵な旋律をつけました。相澤さんの音楽講習会に行ったら、この旋律は、相澤さんが失恋をしたとき、ふと頭に浮かんだものだそうです。それがまた、美しい旋律なんです。興味がありましたら、聴いてみてください。

さくらももこさんは、漫画、アニメ、エッセイ、詩、歌などで、ずっと生き続けますね。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。