文字

背景

行間

職員あいさつ

「ざんねんないきもの事典」

「ざんねんないきもの事典」を読んだことがありますか。

「ざんねんないきもの事典」には、一生懸命なのに、どこか残念な生き物について、多くのことが載っています。子どもたちも大好きで、多くの児童が読んだことがあるようです。大人が読んでみても、くすっと笑ってしまうほどおもしろく、「へー!」とおどろくほど勉強になる本です。

その中でも、私が特に印象に残っているのは、ティラノサウルスについてです。ティラノサウルスはお肉を食べ過ぎて、「痛風」を患っていたような骨の変形が化石に見られるそうです。肉食獣として知られるティラノサウルスですが、ライオンなどとは異なり、尿酸を分解することができなかったそうです。「痛風」は、風が吹くだけでも痛いと言われるほどの病です。全長13mにもなるティラノサウルスが、風に吹かれて痛がる様子を想像してみましょう。・・・こわいですよね。現代人とも共通する病を患っていたということを知り、少し親近感がわいてきました。

このような情報が1冊の本にたくさんまとめられています。ぜひ、手にとって読んでみてください。

秋を感じて

校門を出ると、金木犀の香りがしてきて、秋の訪れを感じました。

周りを見渡すと、色づいた葉を落とし始めた「サクラ」、

赤い実をつけた「アメリカハナミズキ」、

実が割れて種を落としている「ツバキ」、

大きな実をつけた「ザクロ」、

木の実をたくさん落とした「コナラ」など、

秋を感じさせる木々が、

佐原小学校にはたくさんありました。

ドングリ(コナラ) ツバキの実の殻と種 ザクロの実

校庭を見回したとき、すべり台の後ろに大きく立つ木が目に入りました。「エノキ」と言われる木です。毎日見ているのに、私にとってはあまりなじみのない木だったので、調べてみました。

木偏に春は椿(ツバキ)、秋は楸(ヒサギ)、冬は柊(ヒイラギ)、そして榎(エノキ)は、木偏に夏と書きます。文字通り夏の木とされていて、夏に涼しげな木陰をつくってくれる意味合いもあるようです。また、エノキという名の由来には諸説あり、①信長、家康、秀忠、家光のうちの誰かが、(マツ以外の)「余の木(ヨノキ)」を一里塚に植えるように命じ、これに応じる形で植えられたのがこの木であったため、ヨノキが転じてエノキとなった。②縁起の良い木を意味する「嘉樹(ヨノキ)」が転じてエノキになった、③秋にできる朱色の実は小鳥や森の生き物に人気が高く、「餌の木」からエノキになった、などの説があるそうです。

エノキの葉は生き物に人気が高く、オオムラサキやヤマトタマムシには欠かせない餌であったり、食べることのできる若芽は食糧難の時代には米と一緒に炊き込んで「糧飯(カテメシ)」として人間が食べたりしたこともあったそうです。また、エノキの実の皮は甘みがあり、昔の子どもはこれをおやつにしたともありました。実際に今のエノキの木の周りには、小さな実がたくさん落ちていますが、食べられる実には見えませんでした。

名前を知り、少し特徴を知ってみると、エノキの木

に親しみが湧いてきました。まだまだ知らない木がた

くさんあると思いますが、秋をさがしながら、また違

う木に出会ってみたくなりました。

私が感じる佐原小学校の変化の歴史

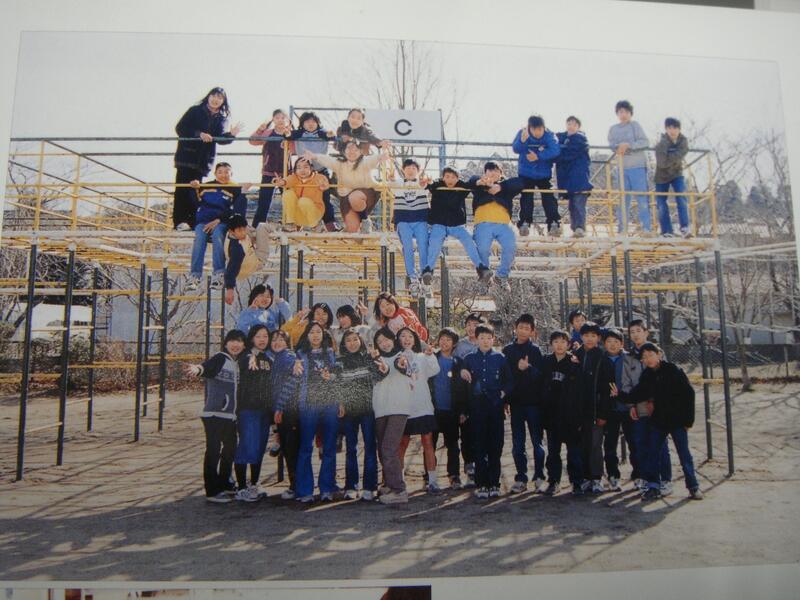

私は、佐原小学校を卒業し、教員としてこの学校に戻ってきました。大きく変わったことに驚いたり、変わっていないことに懐かしさを感じたりしています。そこで、約20年前と今の佐原小学校を振り返ってみたいと思います。

下の写真は、今、タイヤの遊具がある場所にあった大遊具での1枚です。この大きな遊具は、今はありませんが、当時は休み時間にたくさん子どもたちが遊んでいました。なくなって少し寂しい気持ちになりました。

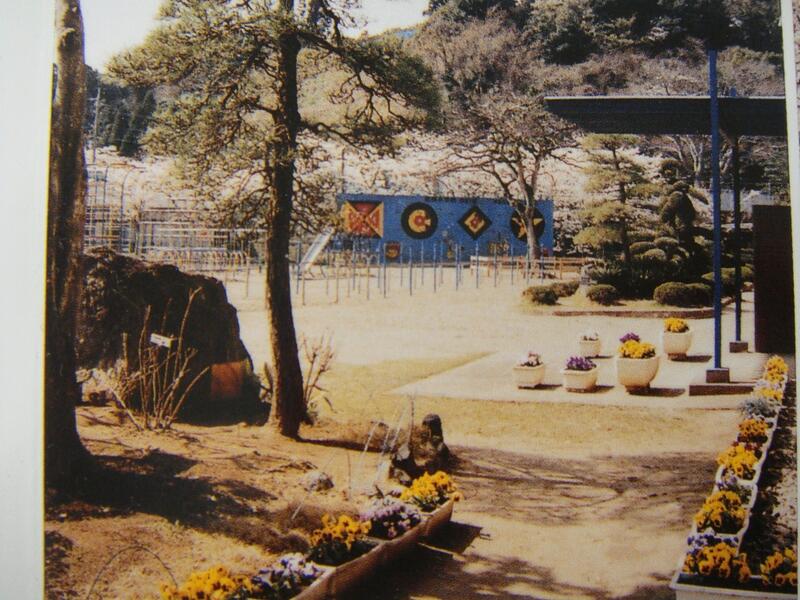

下の写真は、今の滑り台がある場所の昔の姿です。投擲板があって、ボールを投げたり、的あてをしたりした記憶があります。右下は現在の写真です。以前からあった遊具に加えて、クライミングやバスケットゴールができました。今も昔も子どもたちは、楽しく外遊びをしています。

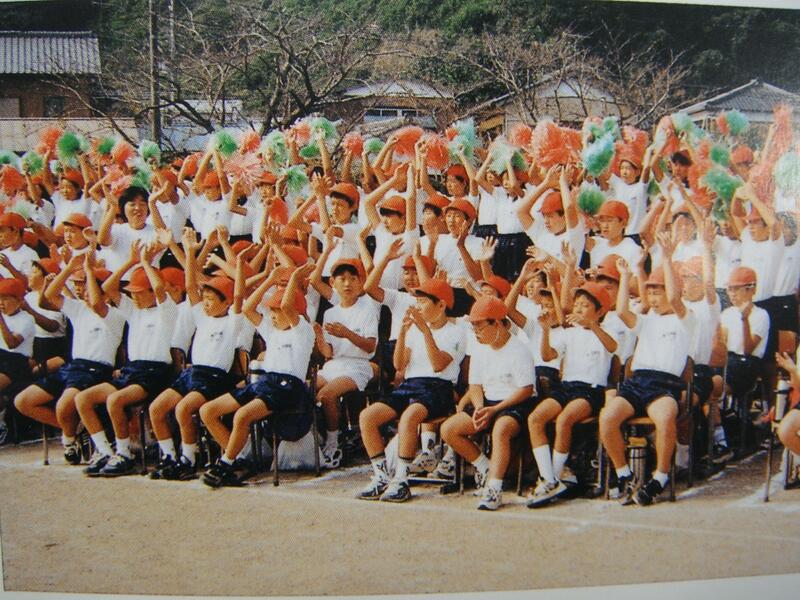

下の写真は、昔の運動会の応援席の様子です。今も昔も教室の椅子を外に持って行き、使用しました。今は熱中症対策としてテントが設置されるようになりました。

上の2枚の写真は現在のプレイルームとトイレです。プレイルームは、子どもたちが大きな教室でのびのびと学習できす。トイレは、洋式トイレが多くなりました。

このように、時代の移り変わりとともに、子どもたちが元気に学校生活を送れるように様々な教育環境が変化していることがわかります。これからも子どもたちの実態に合わせた指導の工夫をしていきます。

秋といえば・・・

「秋」は、「食欲の秋」「読書の秋」「芸術の秋」などと言われ、様々なものがありますが、今回はスポーツについて考えてみました。

佐原小学校では、先日第108回の運動会が終了しましたが、秋はスポーツに関連した行事や大会が多く行われます。元々は、1964年の東京オリンピックが開催されたことにより、国民の祝日として体育の日が定められました。また、2020年に開催される東京オリンピックに合わせて、体育の日が「スポーツの日」へと名称が変わります(2020年に限り7月24日)。日本で初めての片仮名表記の祝日だそうです。

東京オリンピックに向けた各スポーツの強化・育成も図られ、若い世代がどんどん力をつけています。陸上競技では、日本で初めての10秒の壁を破る9秒98を記録した桐生祥秀選手を始め、リオデジャネイロオリンピックで、銀メダルを獲得した、男子4×100メートルリレーのチームが挙げられます。体操では、ひねり王子こと白井健三選手、柔道男子90kg級では、ベイカー茉秋選手が金メダルを獲得するなど、若い選手の活躍がめざましいですね。ジュニア世代では、卓球の張本智和選手や、水泳の池江璃花子選手、サッカーの久保建英選手などの活躍が光ります。

各競技で輝いているジュニア世代が、2年後の東京オリンピックで日の丸を背負って競技を行っているのか、あるいはそのスポーツを知り尽くした百戦錬磨の経験者が代表の切符を掴み取るのか、今からとても楽しみです。

他にも、体育的行事といえば国民体育大会が開催される時期でもあります。千葉県は、2010年に地元千葉で開催された国体の際に、天皇杯・皇后杯を獲得して以来、8年振りの獲得が期待されます。

観るスポーツ、するスポーツ、今年もスポーツの秋から目が離せません。

運動会は好きですか??

運動会についてどんなことを考えているのか、何人かの子どもたちに聞いてみました。

<運動会好き! 特に好きなところ、楽しいところ>

・徒競走 シールがもらえるから。走るのって楽しいでしょ。

・応援 自分も応援団をやってみたいなあ。楽しそう。

・ダンス 衣装をそろえて、ポンポンなど何かを持って踊るの

がいいの。

みんなで楽しく踊れるから。

曲に合わせて動くのが楽しいなあ。

ダンスは笑顔でできるからいいのよね~。

・お昼ごはん おいしいお弁当が食べられるからね。

<運動会好き! だけどこれはちょっと・・・>

・ダンス リズムが速くてついていけないんだよ・・・。

運動会の日は、みんなに見られるでしょ。それが嫌なの。練習は嫌じゃない。

・開閉会式 じっとしているのはつらい!

<運動会嫌だなあ>

・暑いし、苦しいし・・・。冬だったらやる気が出ると思うよ。

このようなことを子どもたちは話していました。

子どもなりにいろいろなことを考えているようです。子どもたちとの対話を大事にしたいと思いました。

防災週間

今回のブログでは、雷から身を守るにはどのようなことに注意すればよいかについて書いてみようと思います。

雷が鳴る、もしくは落ちてくると思うと、人は何かの下に当然隠れようとします。ですが、安易に木の下などに隠れては危険が増します。

国土交通省のHPによると、近くに安全な空間が無い場合は、電柱、煙突、鉄塔、建築物などの高い物体のてっぺんを45度以上の角度で見上げる範囲で、その物体から4m以上離れたところに退避することがよいとされています。

また、「雷しゃがみ」と言われるものがあります。下の図のように、耳を両手で閉じ、踵をくっつけます。踵をしっかりとくっつけておくことがポイントで、万一雷が進入しても、上半身まで達する前に、雷が外に逃げていくそうです。

自分の身を守る学習を通して、災害等に備えていきたいと思います。

出展:NHKそなえる防災 https://www.nhk.or.jp/sonae/column/20150711.html

気象庁 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder4-3.html

消えていく職業、必要とされる職業

夏休みがあっという間に終わってしまいました。今年の夏休みは、「熱中症対策」という言葉が多く聞かれ、暑い日が続きました。みなさんの夏休みはどうでしたか。私は、夏休みに教員免許更新講習を受けてきました。

教員免許更新制とは、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。

○新免許状(※1)には10年間の有効期間が付されます。

○有効期間を更新して免許状の有効性を維持するには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要です。

講習の中で、一番心に残ったことは、コンピューター技術の発展によりアメリカでは、今後

10年~20年程度で今ある職業の47%が自動化される可能性が高いと予想されているということです。日本でも、ハウステンボスの「変なホテル」が人件費を通常の4分の1に抑えるため、フロントやポーターなどの業務にロボットを導入したことがニュースになりました。

自分の幼少期を思い出してみると、高速道路の料金所では、母が財布からお金を出し、父が手渡しで料金所の方に現金を渡していました。買い物では、レジ打ちが速い人の手つきに見とれていましたが、今ではセルフレジの導入で並ぶ時間が少なくなりました。どんどん便利になっていく中で、今までにもたくさんの職業が自動化されていることに気付きました。

これからは、スポーツの審判、不動産ブローカー、レストランの案内係、電話オペレーター、娯楽施設の案内係など多くの職業が自動化されると言われています。

しかし、今まであった職業が自動化されるということは、新しいサービスが続々と生まれ、それに関連した職業が必要になるということです。新しい事業企画や、会社の立ち上げの機会が今までより多くなり、これからの日本がどのように発展していくのか楽しみです。

コンピューターの技術により、仕事が自動化されていく社会で、私たちはどのような能力を身に付ける必要があるのかを考えさせられました。機械やロボットにできなくて、人間にできること・・・この能力についてみなさんはどう考えますか。

♪~佐原よいとこ 水の郷~♪

先日、埼玉県川越市に出掛ける機会がありました。

川越も「世に小京都は数あれど、小江戸は川越ばかりなり」と謳われていた地域です。「お江戸見たけりゃ佐原へござれ、佐原本町江戸まさり」の佐原小学校職員としては、同じ「小江戸」を名乗る川越は気になる地域です。(ちなみに、栃木県栃木市も「小江戸」と呼ばれる地域なのだそうです。一度歩いてみたいです。)

さて、川越の街を歩いてみて、似ているところもあれば、それぞれの特長だな、と感じるところもありました。

★似ているポイント★

・うなぎがおいしい。

・お酒がおいしい。(川越にはCOEDOの名前がついたビールがあります。)

・山車の祭りがある。(佐原も川越も関東三大山車祭のひとつです。)

・昔の建物が残っている。

★川越の「いいな」ポイント★

・町並みがまっすぐで歩きやすい。

・食べ歩きできるものが多い。

★佐原の「いいな」ポイント★

・川のある風景の中を歩ける。

・船に乗って楽しむこともできる。

川越と比べてみることで、佐原のよいところが再発見できました。小野川沿いの細い道を、風に揺れる柳を眺めながら、お店に入ったり、船に乗った人に手を振り返したりしてのんびり歩く。なにげなくやっていたことですが、それが一番贅沢な佐原の楽しみ方なのではないかと感じました。

川越は日帰りでも行ける距離ですので、夏休みにぜひ出掛けてみてはいかがでしょう。また、その他の県や地域でも、「佐原とここが似ている、ここが違う」という視点をもって歩くと、とても楽しいです。

知識のアップデート

突然ですが、問題です。

Q1 日本の最大の貿易相手国はどこ?

Q2 埼玉県の県庁所在地は?

正解は以下になります。

A1 中華人民共和国 (×アメリカ合衆国)

A2 さいたま市 (×浦和市)

上記の問題は、私が昔教わったことや習ったことと変わっている情報に関する問題です。みなさんはできたでしょうか。

現代は、グローバル化をはじめとした大きな変化のうねりの中にあり、子どもや青年時代に学校で学んだ知識が一生通用する時代ではなくなっていると言われています。

学校で学習する教科の中でも、私が子どもの頃に教わったことや、習ったこととは変わっていることが特に多い教科が「社会科」です。その社会科を指導する立場として日々感じることは、「自分自身の知識を日々アップデートしていく必要がある。」ということです。今回書いた正解も、もしかしたら数年後には不正解になっているかもしれません。このような状況の中で子どもたちに「生きる力」を身に付けさせていくためには、私自身も普段からアンテナを高くし、新しい情報を取り入れていくことが大切だと感じています。

また、昨年度から学習している「佐原学」では、佐原小学校や身近な地域について子どもたちが情報を集めたり、発信したりしています。4年生は現在、総合的な学習の時間に、佐原小のよさや特徴をパンフレットにまとめる活動を行っています。その中で忠敬先生の銅像があることを取り上げている子がいました。その子たちは佐原小学校の銅像を調べていく中で、佐原公園(諏訪公園)や忠敬旧宅にも銅像があること、今年になって佐原駅南口ロータリーにも銅像が建立されたことを紹介していました。去年まで佐原には3ヶ所だったので、情報は変化しています。学習していく中で、子どもたちにも、知識をアップデートしていくことの大切さを実感させています。

最近、私がアップデートした知識をご紹介して終わりにします。

【伊能忠敬先生に関する知識のアップデート】

・佐原小学校校庭

・佐原(諏訪)公園(没後100年を記念して)

・伊能忠敬旧宅

・九十九里町 伊能忠敬記念公園(出生の地)

・東京都富岡八幡宮…測量出発前に必ず参拝し成功を祈念していた。

・佐原駅南口ロータリー(没後200年を記念して)…毎晩、北極星を観測していたので北を向いている。

・北海道福島町豊浜 北海道内の測量をスタートさせた地(没後200年を記念して)

落語に挑戦!

4年生の国語科の学習では、落語に親しんでいます。落語は、江戸時代の中ごろに始まった話芸です。落語家、または噺家(はなしか)とよばれる人たちによって語られる中で、筋立てがしっかりとし、形が整えられてきました。多くの場合、最後に「落ち」とよばれるおもしろい結末がつくのが特徴です。

今回は、三遊亭円窓さんの「ぞろぞろ」をお手本に、落語のDVDを見たりCDを聞いたりしながら、グループで噺家デビューを目指して練習に取り組みました。一人が何人もの登場人物を演じ分けたり、身振り手振りを付けて演じたりする様子に佐原小4年1組寄席は、大盛況でした。

落語の学習を通して、目の前にいる聞き手を意識しながら話したり、心地よいリズムにのって話したりするおもしろさを味わうことができました。

伝える楽しさ、表現する楽しさをこれからも大切にしていきます。

好きな芸能人・有名人ランキング

ブログ用.png

これはとある学級内に掲示されていた、学級新聞を抜粋した写真です。音楽番組などで登場する歌手やテレビ番組で活躍する芸能人と並んで、いくつか古風な名前が載っているのが分かりますか。そうです、佐原の山車に乗っている歴史上の人物の名前です。はじめ誰だろうと考えていると、新聞係の子どもたちが教えてくれました。子どもたちが自主的に作成する学級新聞。その中に自然と名前が挙がることに、佐原小学校の子どもたちの生活の中にいかに祭りが根付いているか、そしてまた子どもたちの祭りに対する思いの強さを感じました。

また、職員室前に掲示してある、「ユネスコ無形文化遺産登録記念祝賀山車曳き廻し」の写真の前で足を止めて見ている子どもたちに、山車について尋ねると、名前はもちろんのこと、その人物についてとても詳しく教えてくれます。目を輝かせながら話す子どもたちが、これからも10年20年と佐原の祭りを大いに盛り上げていってくれることと思います。

さて、今週末はいよいよ、子どもたちの楽しみにしてる夏祭りです。今年も思い出に残る楽しい祭りとなることを願っています。

私の子どもは…?

10年に一度更新が必要となった教職免許の更新のために、云年ぶりに学生に戻って講習を受けてきました。

講義の中で「魚を与えれば、その時その子は困らないが、魚の獲り方を教えれば一生その子は困らない」という内容の例え話が耳に残り、初めての子育てに悪戦苦闘していた頃に出合った詩を思い出しました。

思い通りにいかない子育ての最中、時折、この詩を思い出しては自分を省みて溜息をついたものです。

成人したものの、まだ、社会的にも経済的にも自立していない我が子は、自分で魚を獲れるようになったのかな…。

「あなたの子どもは」 カーリル・ギブラン 霜田静志訳

あなたの子どもはあなたの子どもではない。

子どもは「生命」の渇望からの子どもである。

子どもはあなたを通って来る。

しかしあなたからではない。

子どもはあなたと共にある。

しかし子どもはあなたのものではない。

あなたは子どもに愛を与えることができる。

しかし考えを与えることはできない。

子どもは自分の考えをもっているのだから。

あなたは子どもの体を動かしてやれる。

しかし子どもの心は動かせない。

子どもは明日の家に生きている。

あなたはそれを訪ねることも、夢みることもできない。

あなたは子どもを好くようになれるであろう。

けれども子どもがあなたを好くようにならせようとはしなさるな。

人生は後に退き昨日にとどまるものではないのだから。

あなたは弓である。

そしてあなたの子どもらは

生きた矢としてあなたの手から放たれる。

弓ひくあなたの手にこそ喜びあれと

夢を力に~攻めろ ニッポン!~

6月14日、4年に一度のサッカーの祭典2018 FIFA ワールドカップ ロシア大会が開幕しました。予選を突破した32カ国の選手がFIFAワールドカップトロフィーを掲げるのを目標に戦っています。自分の国を応援したり、世界的に有名な選手のプレーを見たりと世界中のサッカーファン、出場国の人々が楽しんで見ているのではないでしょうか。

我が日本代表「サムライブルー」も世界の強豪国相手に戦っています。19日のコロンビア戦では、奇跡的な勝利を収めました。私は、家族でシュートを撃つごとに一喜一憂し、勝利が決まったときにはハイタッチをしました。

みなさんは、どうでしたか?

さて、なぜサムライブルーは、強豪国相手にこんなにもかっこいいサッカーの試合を見せてくれるのでしょうか。

それは、「夢を力に」してきたからではないでしょうか。

コロンビア戦で決勝ゴールを決めた大迫勇也選手は、試合後のインタビューで「本当に夢だった。」とW杯でのゴールを喜び、「ロッカールームに帰って、仲間の笑顔が見られたことがすごくジーンと来ましたし、まだまだ続くので頑張っていきます。」と語っていました。大迫選手だけでなく、他の選手も大迫選手のように、「勝つ」という夢に向かって頑張ってきたのかなと感じました。

夢を諦めないこと。夢を信じつづけること。

夢を力に変えて、一歩一歩進んでいく選手たちは、

サッカーだけでなく、わたしたちの夢の代表でもある。

(日本サッカー協会HPより)

みなさんも一緒に「夢」を応援しませんか。

攻めろ ニッポン! 頑張れ ニッポン!

私の好きなスポーツ「バレーボール」

小学生の頃は、男子のバレーボールチームが一つもなく、女子と一緒に練習をしていました。

中学校では、バレーボール部がありましたが、入部当時の3年生は1人だけで、人気のあるスポーツではありませんでした。顧問の先生の熱心な指導と厳しい練習の成果もあり、私たちの代では県大会に出場するまでに成長しましたが、バレーボールが盛んな船橋市や松戸市にはなかなか勝つことができず悔しい思いをしました。

その悔しさをバネに高校では、バレーボールが盛んな船橋市の強豪校に通いました。人数が多い中、毎週末合宿を繰り返す日々、そして厳しい練習を経てキャプテンとして千葉県大会で優勝したり、関東大会、全国大会に出場したりしました。

大学では、更に上のレベルを求め東京の大学に進学しました。そこでは、全国のトッププレーヤーが集まっている関東のリーグや全日本インカレなど経験をすることができました。

今は、地元である香取市に戻り中学校のバレーボール部を教えたり、地域の方々と一緒に市民大会に出たりしています。その中で、昔はなかった男子のクラブチームが活動していること知りました。また、本校では保護者の方々が学校対抗、学年対抗などでたくさんバレーボールに関わっている人が多くいること、そして全員が一生懸命練習していることを知りました。

私は、今までチームの人数がそろわないときの悔しさやキャプテンとして多人数のチームをまとめあげていく喜びを感じながら仲間と共に成長してきました。これからは、指導者として私自身が経験してきたことをバレーボールを通して伝え、バレーボールの素晴らしさを広めていきたいと思います。

本を読むこと

佐原小学校には、朝、読書の時間があります。毎週月・火・木曜日の8時から8時10分までの10分間、自分が好きな本を読む時間です。私はこの読書の時間がお気に入りです。

小学生の頃は、アンデルセン童話やイソップ童話などの外国の話が好きで、毎週図書室に行っては気になる本を探し、読んでいました。

中学生になるとファンタジーに興味をもち、友達とお薦めの本を紹介し合い、読み合って感想を交流していました。

高校生では、歴史に興味をもっていた私に担任の先生が三国志を薦めてくださり、わくわくしながら読み進める日々を送っていました。

現在は、大学生のときに知った作家である池井戸潤さんの本を定期的に購入し、朝の読書の時間に読んでいます。

年齢と共に読む本は変わってきましたが、自分が現実では体験できない世界に浸り、悲しくなったり嬉しくなったりして元気をもらうのは今も昔も変わりません。

子どもたちと図書室に行くと、時々、自分が幼い頃読んでいた本に出合い、それを借りている子どもたちの姿を見ることがあります。作品は異なるけれど、似た話を読んで、子どもたちが笑顔で感想を教えてくれることもあります。そのようなとき、私は、自分と子どもたちが本でつながっていることを感じ、嬉しくなります。

私が本からたくさんの元気や勇気をもらったように、子どもたちも様々な本から様々な思いを感じてほしいと思います。これからも、それぞれが好きな本を読んだり、読み聞かせをしたりしながら、朝の読書の時間を大切にしていきます。

創立記念式

佐原小学校 創立記念式歌

1 通う楽しき我が校の

教えの園のひらけしは

明治六年のあやめ咲く

五月の今日の佳き日なり

2 もののあやめも若草の

道のしるべのひとすじに

開けゆく世のさきおいて

過ぎこし年や幾そばく

3 年もろともに生い立ちて

永久に春なる百千草

己が向き向き咲き競う

香り気高き園生かな

4 楽しき園よ我が友よ

昔の今日をくりかえし

開けゆく世と我が校の

千代の栄をうたわなむ

5月30日(水)、第146回創立記念式が行われました。その式の中で歌われるのが上記の創立記念式歌です。歌詞が難しく、覚えるまで大変だったことを懐かしく思い出しました。子どもたちも6年間歌うことで、校歌と並び佐原小学校での思い出の1曲となるようです。佐原小学校を巣立ち、ふるさと佐原や佐原小学校を思い出すときにこの歌が懐かしく浮かんでくることでしょう。わたしも本校の卒業生である娘と一緒に歌ってみました。ぜひ、皆さんも佐原小学校の誕生日をお祝いして歌ってみてください。

創立記念式歌の歌詞に込められた当時の方々の思いを大切に、佐原小学校の新たな歴史を築くために子どもたちと共にがんばっていきたいと思います。

お囃子に耳を傾けて

5月27日(日)に「水郷佐原あやめフェスティバル」が開催されました。会場内には多くの出店が並び、ステージ上では様々な団体がパフォーマンスを披露していました。本校の郷土芸能部も演奏を披露するということで、私も毎年見に行っています。郷土芸能部の子ども達は、練習の成果を発揮して、今年度最初の発表を成功させることができました。

私は、今年度から郷土芸能部の担当になり、初めて知ることがたくさんありました。今回はその中の一つ、篠笛の演奏について紹介します。

使っている篠笛は一本の竹に7つの穴が開けられているだけの、とてもシンプルな楽器です。穴のふさぎ方を変えて音を出すのですが、同じふさぎ方でも息の入れ方を変えることで高音と低音を吹き分けます。低音は出ても高音はなかなか出すことができません。テンポの速い曲では、高音と低音を吹き分けるだけでも一苦労なのです。大勢の前で当たり前のように演奏を披露している子ども達を見ると簡単そうに見えますが、実際に体験するといかに難しいことかよく分かります。だからこそ、子ども達は、演奏を教えてくださっている先生が奏でる音色に憧れ、練習に励むのだと思います。

昔から受け継がれてきたお囃子の演奏が、いかに高度な技術を必要とするものか実感したことで、今まで以上にお囃子に興味をもちました。7月には佐原の大祭夏祭りが開催されます。お祭りの楽しみ方はいろいろあると思いますが、それぞれの楽器の音色に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

私の好きな詩

20年以上前、私はある詩に出合いました。

その詩の名前は、金子みすゞさんが書いた「わたしと小鳥とすずと」です。皆さんも、一度は聞いたり、実際に声に出して読んだりしたことがあるかも知れません。

私がこの詩と出合ったのは小学校3年生のときでした。担任の先生に紹介してもらい知りました。この詩を初めて知ったとき、生き物や物に対して自分が思っている気持ちや、視点とは全く違うことに大変驚きました。その当時、金子みすゞさんの詩に興味をもち、母親にお願いして他の詩が載っている本を買ってもらいました。何度も何度もその本を読み返した記憶があります。今でも大切にその本を持っています。

5年生の国語科で、「みすゞさがしの旅」という学習をします。その学習をしたときにその本を引っ張り出し、読んでみました。久々に読んでみて、金子みすゞという人の小さな生き物や物に対しての優しさ、言葉の表現方法に改めて驚きました。子どもの時とは少し違った視点で読めたような気がします。教員になって、金子みすゞさんの詩にまた、出会うことができて嬉しくなりました。最後に、その詩を紹介します。

わたしと小鳥とすずと

わたしが両手をひろげても、

お空はちっともとべないが、

とべる小鳥はわたしのように、

地面(じべた)をはやくは走れない。

わたしがからだをゆすっても、

きれいな音はでないけど、

あの鳴るすずはわたしのように

たくさんなうたは知らないよ。

すずと、小鳥と、それからわたし、

みんなちがって、みんないい。

心に響く言葉

私の毎朝の日課は、我が家の「日めくりカレンダー」をめくることから始まります。『明日をひらく言葉』(致知出版社発行)という、各界各分野で一道を切り開いてこられた方々の貴重な言葉が掲載されているカレンダーです。

もともと私は早起きが苦手な上、疲れがたまって目覚めが良くないことが多々あります。しかし、なぜかこのカレンダーをめくると「今日も一日頑張るぞ!!」と意欲が湧いてきます。購入して数年経ちますが、毎日わくわくしながらめくっています。

31枚の中で、私の一番好きな、京セラ名誉会長 稲盛和夫氏の言葉を紹介します。

美しい心を持ち、

夢を抱き、

懸命に誰にも負けない努力をする人に、

神は「知恵の蔵」から

一筋の光明を授けてくれる

私は今まで仕事をする中で、悩んだりくじけたりすることが数え切れない位ありましたが、必死に努力をした時に、この言葉の様に「ひらめく瞬間」を味わうことが何度かありました。また、困った時に手を貸してくれる人が現れました。

この言葉との出会いにより、心を磨き、人間力を高め、努力をすることの大切さを実感することができました。

今日も佐原小の子どもたちは、楽しそうに「おとぎのへや(図書室)」へ足を運んでいます。未来を築く子どもたちが、「心に響く言葉」に出会えることを願っています。

リレーのルールが変わりました。

みなさん、一度は体育の時間に、リレーをしたことがあると思います。体育でも、オリンピックでも、リレーには注目が集まり、とても盛り上がる競技です。

さて、バトンを受け渡す区間「バトンゾーン」(正しくはテークオーバーゾーン)の長さは20mでしたが、これが30mに変更されました。とは言っても、従来20mのゾーンの手前に10mの加速区間がありましたので、競技を見た様子は以前と変わりません。

ところが、このルールの変更で、30mの区間の中であればどこでもバトンパスができるということになりました。このルールの変更を活用すれば、今まで以上に一人あたりが走る距離に変化をもたせることができることになります。第1走者であれば80m少々であった走る距離を70m少々にすることも可能です。また、第2走者は長い距離を走ることが可能になります。各チームが、走る選手の特性に合わせた作戦を考えることができるのです。

学校や学級をチームとして考えると、一人一人にはそれぞれの特性があります。学校や学級で作戦を考えて、みんなのために得意なことで力を発揮したり、苦手なところを補ったりすることで、より力を発揮し、高めあえたらいいと思います。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。