文字

背景

行間

職員あいさつ

学年レク(6年)

6年生では、年に4回の学年レクを行います。子どもたちで企画、準備し、当日も自分たちの手で集会を進行していきます。今回は1組が担当となり、王様鬼ごっこと障害物リレーを行いました。

「ばか」?それとも「馬鹿」?

今週末には、子どもたちが楽しみにしている佐原の秋祭りが行われます。

佐原の大祭といえば大きな山車や人形などの飾り物が頭に浮かびますが、もう一つ忘れてはならないのが佐原囃子です。その、佐原囃子は「段物」「役物」「端物」と大きく3つに曲が分類されています。その中の一つ「役物」に分類される「砂切」や「馬鹿囃子」は山車曳きの最初と最後に演奏される曲です。佐原の大祭では欠かせない曲であり、祭りに参加している人たちにとっては祭りに対するそれぞれの思いを胸に耳にする曲でもあります。

さて、「ばか」という言葉の意味を学校にある国語辞典で調べてみたところ、次のように書かれていました。

① 頭の悪いことをあなどっていうことば。

② くだらないこと。りくつに合わないようす。

③ 役に立たなくなるようす。

④ 程度がひどいようす。

あまり、よい印象を受ける言葉ではありません。でも、子どもが親の目の前で道路に飛び出して車にぶつかりそうになった時、「ばか、何やってんのよ。危ないでしょ!」というようなことはありませんか。

ここでの「ばか」は上記の意味では④に当たるのかもしれませんが本当にそれだけでしょうか?子どものことを本気で思い、子どもを愛しているからこそ、口から出てしまう「ばか」なのではないのでしょうか。私自身、数年前にあることに対し、ある方から「おまえ『ばか』か。」と言われました。そして、「私は『ばか』です。」と答えました。今考えると「やはり私は『ばか』だったな。」と思いますが、そのときの私にとって自分の言ったことに対してぶれることなく本気だったからこそ出た言葉でした。また、同時に「この人は私のことを本気で思ってくれているからこそ『ばか』と言ってくれたんだな。」と感じ、なぜかうれしくなり、その方への思いが今まで以上に大きくなりました。

相手のことを思いやる「ばか」や本気の「ばか」は、「ばか」ではなく「馬鹿」!きっと相手にその思いが伝わります。

思いのある「馬鹿」や愛されている「馬鹿」。佐原囃子の「馬鹿囃子」もその中の一つだと思います。

どうぞ、みなさま。お時間がありましたら、11日(金)から行われる「佐原の秋祭り」に足をお運びください!

やる気 本気 元気100倍!

天気が心配されていた運動会が予定通り行われ、子どもたちは一生懸命競技に取り組みました。笑顔いっぱいの楽しい運動会になりました。今年の運動会のスローガンにあった、「やる気 本気 元気100倍」という言葉。運動会という特別な行事ではなく、普段の生活の中でも発揮されているのではないでしょうか。

家庭科では、日常生活に欠かせないことを学習しています。調理実習の後には、「家でつくってみました!」「家族に食べてもらいました!」と、にこにこ笑顔で教えてくれます。また、掃除や片付けの学習の後には、「こんなに時間がかかると思わなかった。」「いつも大変なことを家の人はしてくれていたんだな。」などの感想を聞かせてくれます。その際、保護者からの「とてもおいしかった。」「きれいになって助かった。」などの感想が子どもたちの「やる気」につながっています。

褒められると嬉しくなるのは子どもも大人も一緒です。「やる気」になった子どもたちを褒め、「本気」で取り組む「元気100倍」な姿がたくさん見られるようにしていきたいですね。

実物にふれること

長い夏休みが終わり、普段の生活へと戻ってきました。夏休み明けの子どもたちは、7月よりもさらに心も体も成長したように感じられ、私も嬉しくなりました。

私は、夏休みの期間、「普段行けない場所に行こう!」という目標を立て、2つの場所を訪れました。それは、東京国立博物館と静岡県の登呂遺跡と博物館です。どちらも、とても楽しく、興味深い場所でした。

この2か所を訪れて私は、実物にふれることの大切さを改めて実感しました。その土地の雰囲気を感じたり、何百、何千年も前に作られた物を目にして、その時代の人々に思いをはせたり…。行ってみて、見てみないと分からないことがたくさんありました。そして、このような経験を、学習の中で子どもたちにたくさん経験させてあげたいと強く感じました。

4月から現在までの5年生の学習では、国語の時間に新聞やタブレットを用いて記事を読んでみたり、理科の時間にインゲンマメやメダカを育てて発芽や成長の様子を観察したり、総合的な学習の時間にフィールドワークに行って佐原の自慢の場所を見付けたりといった学習に取り組んできました。実物にふれることで子どもたちの関心も高まり、積極的に意見を交換する様子も見られました。これからも、子どもたちが生き生きと学習に取り組めるよう、様々な実物にふれる機会を取り入れ、学習を深めていきたいと思います。

心の灯り

停電の日々の中で、私の心に灯りをともしてくれた人がいます。

「先生のアパートは、大丈夫ですか?神崎の道の駅の隣のコンビニ、まだ品物買えますよ。」と声を掛けてくださった心温かい近隣の保護者の方。

「せんせいっ!」「学校も大変ですよね。うちも暑くて。」とコンビニの空っぽのお弁当棚の前で、天使のような笑顔を見せてくれた、かわいい1年生とそのお母さん。

「いろいろ充電器とか使える物持って行きますね。」「お弁当、こっちから買って行きますね。」「復旧するまで、一緒に涼んでいきますか?」とファミレスでの夕飯に付き合ってくれた、ひまわりみたいに明るい後輩。

「また明日です!お疲れ様でした。」と「圏外」で待つ家族の夕飯を調達しながら、家路を急ぐ親孝行な後輩。

「丸付けも終わったし、次は、子どもたちが来たらすぐに、運動会のダンスの練習ができるように、もう一回、学年ダンスおさらいしてみる!」とエアコンの効かない研修室で、バッテリーの残り少ないiPadを片手に振り付けの確認をするかわいい先輩。

「電気付かないの?」「水は出るの?」「香取市、全国ニュースに出てるよ!」「復旧まだか?」「ガソリンあるのか?」と日に何度も何度も連絡をくれる、遠く離れた両親。

みなさんは、誰のことが思い浮かびましたか。「支えてくれる人がいるということ」に気付くことができたなら、予測困難な時代も乗り越えられるのではないかと信じています。

復旧に携わってくださった全ての方に感謝して、今日からは、教室の電気を心を込めて消そうと思っています。

小野川に蓋?!!

最近、佐原の町並みで撮影されたCMが流れていますね。テレビ番組でロケ地として使われているのを見る日も多いです。水運を利用して「江戸優り」と言われるほど栄えた佐原。その江戸の面影を残す町並みは、とても魅力的です。私は数年前、この町並みを作る過程の話を聞く機会に恵まれました。異業種体験という研修で、佐原町並み交流館さんにお世話になったのです。

「昭和の時代には、小野川に蓋をして駐車場にする計画もあったんですよ。」

と、にこやかに教えてくださった館長さん。町並みの中心を流れるシンボルのような小野川は、あって当たり前のものだと思っていた私は驚きました。それは当たり前ではなく、守ってきた人がいるからあるのだということに気付きました。昭和50年頃、いくつかの建物が重要文化財に指定されました。しかし、現在のように町並み全体を計画的に保存しようという機運は高まらなかったそうです。平成3年に「佐原の町並みを考える会」が発足し、それから10年かかって今の形ができてきたと言います。その地道な活動を知ることができ、とても有意義な研修となりました。

話を聞いて思ったことは、佐原の町並みは、ただ古いものが残っているのではなく、人々の佐原を愛する心、思いと努力で作り上げられてきたということです。このことを子どもたちに伝えていきたいと思いました。

この研修の翌年、佐原小に赴任し、ご縁があってのことだなと感じました。佐小っ子には、これからも故郷に誇りをもって、さらに盛り上げていってほしいと思います。

参考文献:町並み保存と再生町づくり20年のあゆみ

あ~夏休み

令和初の夏をどのように過ごされましたか?私は、心にゆとりをもち、自分と向き合う時間を作ることができました。そこでふと思い出した言葉があります。皆さん、「スヌスムムリク」を知っていますか?ムーミンに出てくるスナフキンといった方が分かるかもしれません。スヌスムムリクというのはスナフキンの本名です。

そのスヌスムムリクがこんなことを言っています。

「この世にはいくら考えても分からない。でも、長く生きることで分かってくる事がたくさんあると

思う。」

私はまだ未熟で、知らないことやまだ見たことのないもの、考えても答えが出ないことがたくさんあります。あのときは分からなかったけど、今になってこういう意味があったのだと思うことがあります。子どもたちといると、本当にたくさんの気付きや感動があります。

そんな子どもたちとの一瞬一瞬を大切にして、九月から過ごしていきたいです。夏休み中は、運動会に向けて手具の準備やダンスの練習を頑張りました。子どもたちと一緒に踊るのが待ち遠しいです。

安全に過ごす夏休み

いよいよ夏休みが近づいてきました。楽しい計画を立てられているご家庭があるのではないでしょうか。中にはプールや海、川などでのレジャーを予定しているご家庭もあるかと思われます。水とのふれあいは気持ちがよく、楽しいものですが、毎年夏休みシーズンには、子どもが命を落とす事故がたびたび起きています。また、おぼれている子どもを助けようとした大人が命を落としたというニュースもあり、改めて水の怖さを思い知らされます。

子どもだけで遊んでいるときや、大人の目が離れたわずかな間に事故が発生しています。また、遊泳中の事故よりも、浅瀬で水遊びをしているときや水の近くで遊んでいるときに事故が起こるケースが多いようです。水に入らず、河原や海岸にいるときでも、水難事故のリスクは存在していることが分かります。海や川など自然の水辺は、穏やかに見えても流れや波があり、水底も平坦ではありません。浅瀬でも足を取られて流されたり、波にさらわれたりすることの恐れがあります。

楽しいイベントの多い夏休み。しかし、危険も常にあることを意識していかなければなりません。

学校でも家庭でも安全な過ごし方を確認して、充実した夏休みにしてほしいと思います。

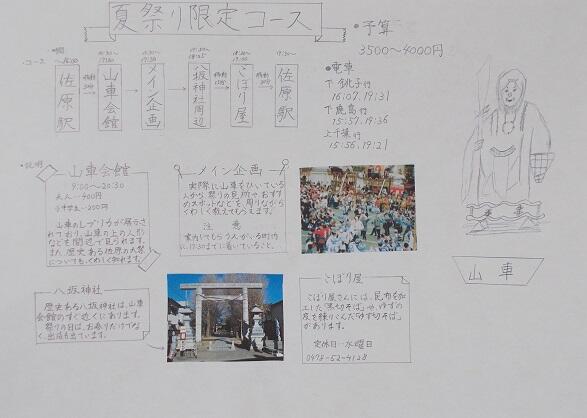

佐原の大祭

今週末からいよいよ佐原の夏の大祭が始まります。ここ1週間あたり、夜になるとお囃子の練習の音が聞こえてきたり、子どもたちの会話の中にも祭りの話題が上がったりとお祭りの雰囲気になってきています。

佐原の大祭といえば、夏は八坂神社、秋は諏訪神社の祭礼として知られています。江戸時代から300年続く伝統のあるもので、最近では、平成16年に佐原囃子とともに、国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28年にはユネスコ無形文化遺産として世界遺産に登録となっています。

佐原小学校の子どもたちと一緒にいると、祭りの山車にのっている人物について教えてくれたり、職員室前にある祭りの写真について説明をしてくれたりし、また、郷土芸能部の子どもたちが佐原囃子の演奏の練習に毎日励んでいます。ゲームやパソコンなど流行に敏感な子どもたちでも、大祭を通して、300年の祭りの歴史や郷土愛が心の中に根付いているように感じられます。

今年も、子どもたちの心に残るような、素晴らしい大祭、楽しい大祭になってほしいと思います。

夢を実現するために

よくこんなことを聞いたことはありませんか?「流れ星を見たら、その姿が消えるまでに願い事を3回言えたらその願いが叶う。」と。これは単なる迷信だと思いますか?それともかなり信用できる話だと思いますか?

「子どもって凄いな」

「おはようございます。やったー、今日も一番だ。」「今日は、図書室に行きたいから早めにお家を出たんだよ。」

1年生が入学してから3ヶ月、不安でどきどきしながら登校していた127名の子どもたちはすっかり学校に慣れ、元気な声や笑顔で朝から教室の中は大賑わいです。

小学校1年生の時期は「学び方を学ぶ」時期だそうです。「鉛筆の持ち方」「字の書き方」「話の聞き方」「他の人との関わり方」「道具の準備の仕方」「時間に合わせること」など多種多様に学び覚えていきます。4月に聞いた「できない」「無理無理」という言葉も最近ではあまり耳にしなくなりました。毎日、いろいろな体験を重ね、「できること」が増えたからでしょう。「上手になったね」「すごいね」と誉めてあげると自慢げな笑みを返してきます。1年生の担任をしていると、「子どもって凄いな」って感動したり驚かされたりすることばかりです。感動のお裾分けをします。

感動①

読んだり書いたりができるようになった国語では、「けむりのきしゃ」というお話の学習をしています。おじいさんが流れ星を拾って、煙の汽車に乗せて流れ星を空に返してあげるお話です。授業の中で、拾った流れ星に何と言ったでしょうという課題を出しました。「おとうさんおかあさんとはぐれちゃったの。すぐに空へ返してあげるね。」や「まいごになっちゃったの。いま、かえしてあげるよ。」など、覚えたての平仮名をつかって、こんなに優しい文章が書けるようになりました。癒やされます。

感動②

困っている友達がいると、声を掛けたり手を差し伸べたりが進んでできるようになりました。思いやりの心が育っています。

感動③

掃除では、掃除の仕方や黙働で取り組むことを理解して、学校をきれいにしようと励んでいます。がんばろうと努力することを覚えてきました。

小学校生活の6年間でどれだけの「できるようになったこと」を増やして成長していくのか、本当に楽しみです。そして、1年生担任は、子どもたちに寄り添い見守り一喜一憂しながら「子どもって凄いな」を味わっている毎日です。

梅雨入り

今月7日(金)、梅雨入りしました。日中は、気温が上がり汗をかいたり、夕方は気温が下がり寒くなったり、気温の変化が激しいと体調を崩しやすいです。保健室にも、体調不良で来室する児童が増えています。衣服で調節したり、汗をかいたら着替えたりするようにしてください。

さらに、この時期はカビやバイ菌が活発に働くようになり、食中毒が起こりやすくなります。食中毒予防の基本は、手を洗うことです。石けんを使って、洗い残しがないようにしっかり洗いましょう。

そして、先日、健康診断4科(歯科・眼科・耳鼻科・内科)が終了しました。

健康診断では、からだのことをいろいろ調べます。

「自分の成長が分かる」「病気を早く見つける」など、いいことがたくさんあります。

健康診断結果を通して、自分のからだや健康に関心をもつきっかけにしてほしいと思います。

ジャガイモの不思議!!

第2理科室前の畑で6年生の理科で使うジャガイモを育てています。種芋を植えてから約1か月が経ちました。すくすくと成長してきたジャガイモを使って理科の学習を進めていきます。

1.ジャガイモの名前の由来

日本には1600年頃にオランダ船でジャカルタ港より運ばれ、入ってきたそうです。ジャガイモの「ジャガ」はジャワのジャカトラ(ジャカルタ)から伝わったことに因み、そこから転じて現在のジャガイモという名前になったという説が有力だそうです。また、天保の大飢饉において、ジャガイモのおかげで餓死を免れたことから呼称された「御助芋」が転じたものではないかという説もあるそうです。

2.ジャガイモはどんな植物

ジャガイモは南米アンデス山脈の高地が原産といわれ、ナス科ナス属の植物です。ナス科だったんです。

理科で使うジャガイモが社会科の歴史にも繋がる面白い発見がありました。身の回りに目を向けると知っているようで知らなかったことがたくさんあります。子どもたちにもたくさんのことに興味をもってほしいです。

ひと工夫する大切さ

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの機器を使う機会が増え、インターネットを使うことが増えました。今までは、ニュースや情報を新聞やテレビから入手することが多くありましたが、今ではインターネットで情報を入手することも多くなりました。今回は、インターネットニュースについて書いてみます。

インターネットでニュースを読むとき、私はまず見出しを見て、記事を選びます。読もうと思っていなかった記事でも、見出しにそそられ、つい読んでしまったということがよくあります。

ある大手のニュースサイトは、私たち読者が興味をもつように見出しを工夫しているそうです。見出しは最大13文字、漢字やひらがなばかりが連続しないなどの決まりがあります。同じ内容の記事でも、見出しが違うだけで読者の年代層が大きく変わり、特定の年代層だけにしか読まれないニュースを避けるために、見出しに複数の単語を使うように工夫しているそうです。

このように、ひと工夫することでより効果的な結果が得られます。また、工夫していく過程で、自分自身を成長させることもできると思います。私も目的意識や問題意識をもち、様々な場面で創意工夫することを意識していきたいと思います。

ぼくたちはどう生きるか

みなさんは、今までいくつの職業を経験したことがありますか。きっと、学生時代のアルバイトを入れても、せいぜい一桁ではないでしょうか。

先日、3年生の遠足で職業体験ができる施設に行きました。子どもたちが楽しそうに活動する様子を見ながら、「こんなに色々な体験を自分もしてみたかったなぁ。」としみじみと感じました。

「働き方改革」という言葉がすっかりなじんできた今日この頃ですが、どのように働いていても、仕事は自分の人生の大半を占める大切なものです。どう仕事に向き合うかは、自分がどう生きるかにつながることだと思います。

子どもたちが大人になるころには、AIの発達やグローバル化などによって、今は想像もつかない生き方をする人が多くなると思います。そんな世界の中でも、子どもたちが自分で生き方を選択し、幸せな人生を歩んでいけるような力をつけていってほしいです。そして、自分自身もそんな人生を歩んでいっている姿を子どもたちに示したいものです。

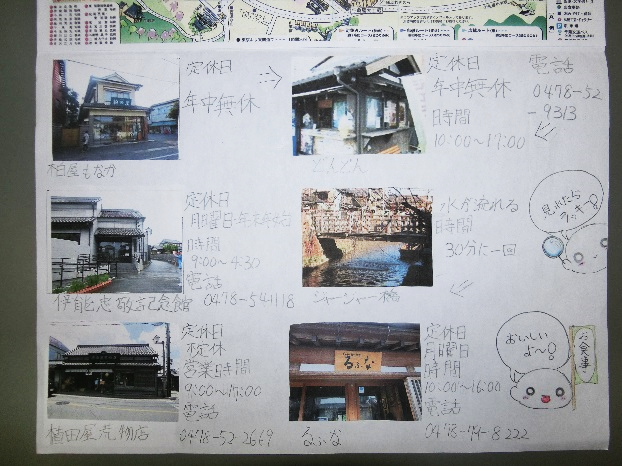

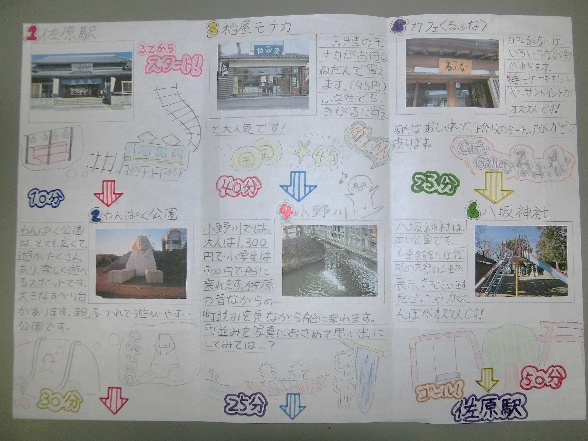

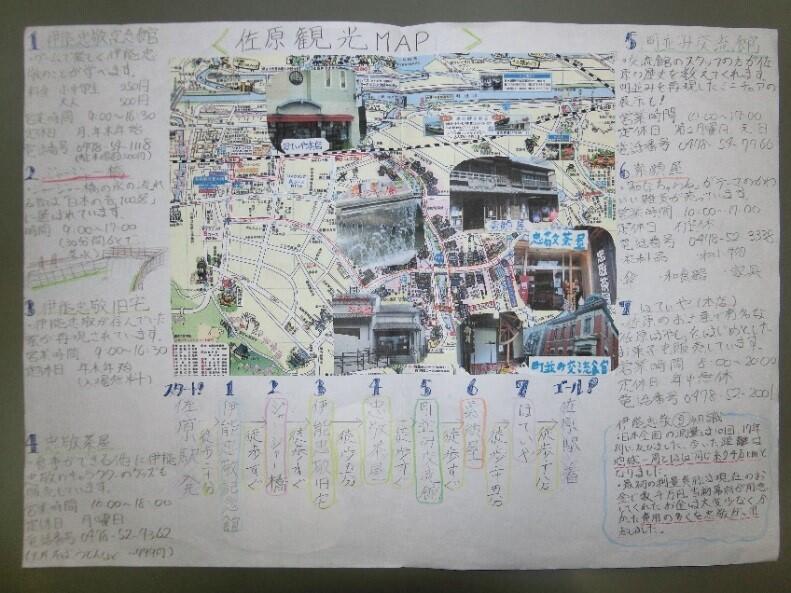

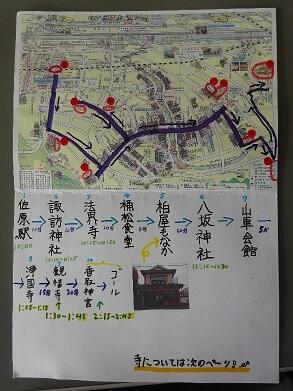

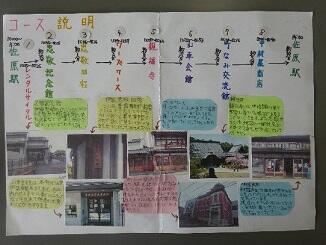

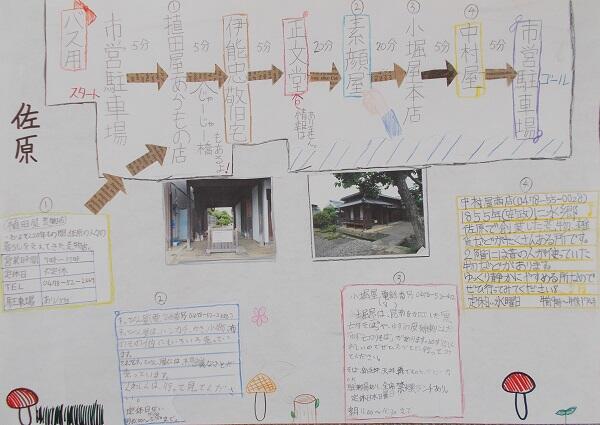

佐原を楽しむ②

二回にわたって発信してきた佐原観光コース紹介も今回で最終回です。今回は、「もし佐原に修学旅行に来るなら、こんなコースはいかが?」といった佐原観光コースを紹介します。

柏屋もなか→どんどん→伊能忠敬記念館→じゃあじゃあ橋→植田屋荒物店→るふな

②佐原遊びめぐり

佐原駅→わんぱく公園→柏屋もなか→小野川→カフェるふな

→八坂神社

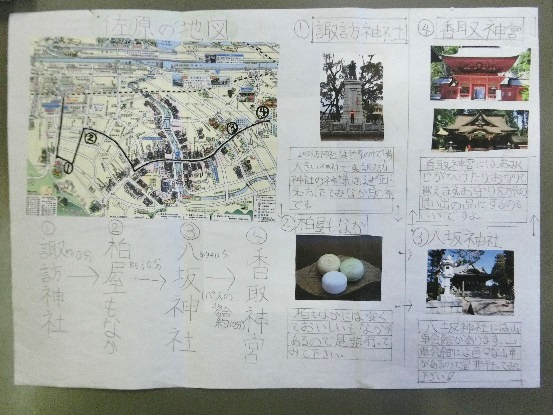

③佐原神社・神宮コース

佐原駅→諏訪神社→柏屋もなか→八坂神社→香取神宮

④伊能忠敬めぐりコース

佐原駅→伊能忠敬記念館→じゃあじゃあ橋→伊能忠敬旧宅→忠敬茶屋→町並み交流館→素顔屋→ほていや→佐原駅

土日休みや夏休みを利用してコースを巡ったり、親戚や家族に紹介したりしてみてはいかがでしょうか。

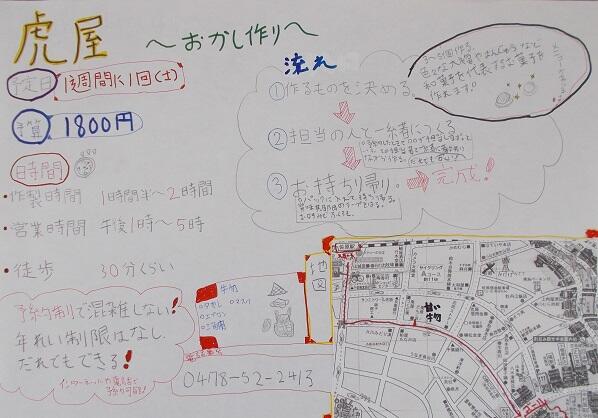

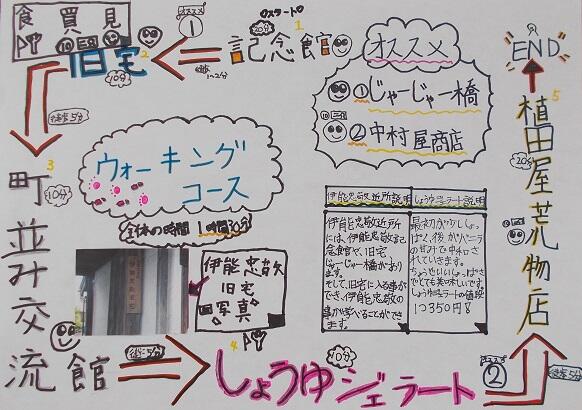

佐原を楽しむ

前回の続編です。今回はショートステイ用の佐原観光コースを紹介します。その他に、あったらいいなという企画案もあります。

①1時間半で佐原満喫ウォーキングコース

伊能忠敬記念館

→旧宅

→町並み交流館

→しょうゆジェラート

→植田屋荒物店

市営駐車場

→植田屋荒物店

→伊能忠敬旧宅

→正文堂

→素顔屋

→小堀屋本店

→中村屋

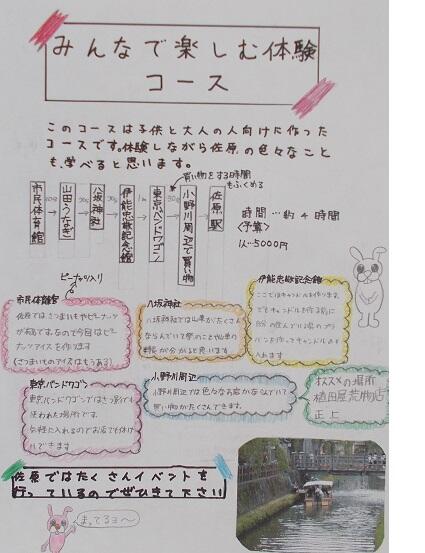

③子どもも大人もみんなで楽しむ体験コース企画案(実際にはありません)

市民体育館

→山田うなぎ

→八坂神社

→伊能忠敬記念館

→東京バンドワゴン

→小野川周辺

④お菓子つくり体験企画案(実際にはありません)

こんな企画(イベント)があったら、もっと佐原に足を

運んでくれる人が増えるのではないかと思い、企画しました。

佐原駅→メイン企画→八坂神社→小堀屋→佐原駅

↳山車をひいている人から祭りの見所を案内してもらえる

もうすぐ10連休がやってきます。

これを機に佐原を訪れてみてはいかがですか?

昨年度の6年生が総合的な学習の時間に考えたコースをご案内したいと

思います。(子どもたちが考えたコースですので、あくまでも参考にしていた

だければ幸いです。)

①神社仏閣をめぐるコース

佐原駅 → 諏訪神社 → 法界寺 → 古い町並みで昼食・おみやげ

→ 八坂神社 → 山車会館 → 浄国寺 → 観福寺→

香取神宮

② サイクリングコース

佐原駅 → 諏訪神社 → 法界寺 → 伊能忠敬記念館

→ 小野川沿い散策 → 観福寺 → 山車会館 → 町並み交流館

→ 古い町並みでおみやげ → 佐原駅

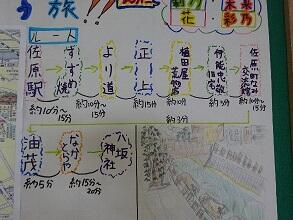

③ 川沿いを楽しむ旅

佐原駅 → 線路沿いを歩く → ほていや本店 → 木の下旅館

→ ワーズワース → 中村屋 → 正上 → 舟めぐり → ジャージャー橋→ 伊能忠敬記念館 → 記念館駐車場

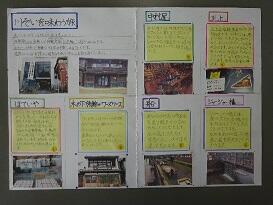

④ 佐原の町並みを味わう旅

佐原駅 → すずめ焼 → より道 → 正上 → 植田屋荒物店

→ 伊能忠敬記念館 → 町並み交流館 → 油茂 → なかとらや

→

八坂神社

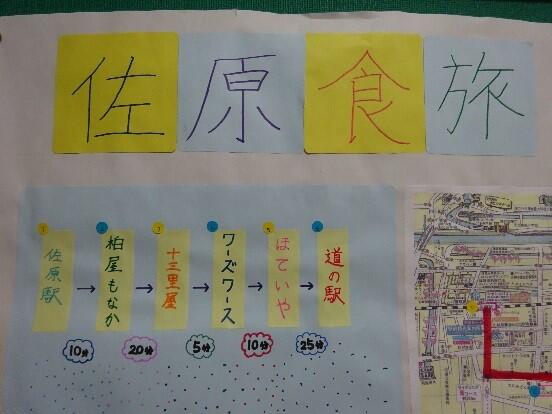

⑤ 佐原食旅(甘いものをめぐる旅)

佐原駅 → 柏屋もなか → とらや → 十三里屋 → ワーズワース

→ ほていや → 道の駅水の郷さわら

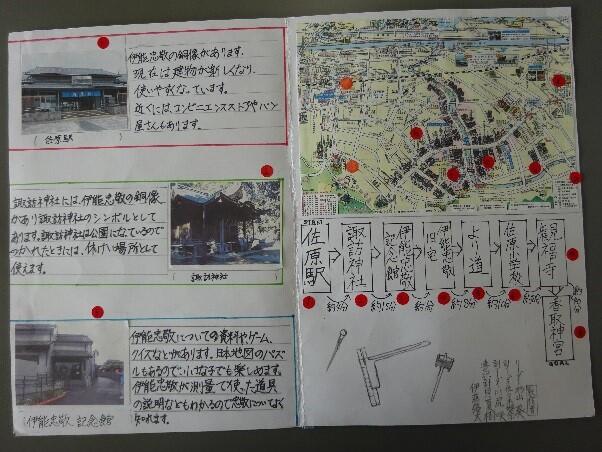

⑥ 伊能忠敬の銅像をめぐる旅

佐原駅 → 諏訪神社 → 伊能忠敬記念館 → 町並みで昼食 → 佐原小学校 → 観福寺 → 香取神宮

※ 佐原の町並みから香取神宮へは徒歩30分ほどかかるので、タクシーやバスをおすすめします。

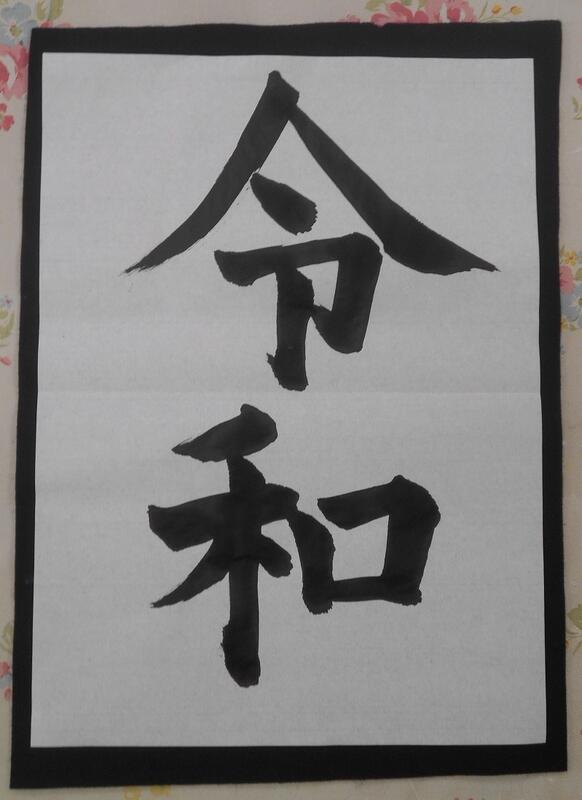

平成から令和へ

4月1日に新元号が発表されました。今年の5月1日には「令和」時代の幕開けです。

ご存知の方も多いとは思いますが、「令和」とは、日本最古の歌集「万葉集」巻5、梅花の歌32首の序文にある「初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」(書き下し文)から二文字をとって命名されました。(出典:Yahoo!JAPAN辞書より)

中国ではなく日本の古典から採用されたのは初めてだそうです。アルファベット1文字にすると「R」ですね。

平成時代もあと半月で終わります。時代だけでなく自分自身もアップデートしていきたいと感じる今日この頃です。

(わたしも書いてみました。)

新年度が始まりました

新しい一年が始まり、佐原小学校に子どもたちの元気な声が帰ってきました。ひとつずつお兄さん・お姉さんになって、きらきらと瞳を輝かせている子どもたちと同じように、私たち職員も子どもたちと出会えることを楽しみにしていました。今年度もよろしくお願いします。

今年も「職員室から」のコーナーでは、佐原小学校職員が、週代わりでコラムを執筆します。毎日更新のブログと合わせてお楽しみいただければ幸いです。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。