文字

背景

行間

職員あいさつ

冬は必ず春となる

皆さんお元気ですか?新型コロナウィルス流行拡大防止対策として、佐原小学校も3月2日から臨時休業となりました。教室、運動場、廊下…子どもたちの笑い声や元気な姿が突然見られなくなり、とても寂しいです。私たちの仕事は、大好きな子どもたちがいればこそ。日頃当たり前だったことが、実はとても幸せで尊いことだと、改めて感じました。

6年生の皆さん、普段の生活や行事、委員会、クラブ活動や部活動など、さまざまな場面で活躍していた姿は在校生の憧れでした。佐原小学校のために力を尽くしてくれてありがとうございました。在校生の皆さん、6年生との楽しかった思い出を忘れず、素敵な6年生に少しでも近づいて恩返しができるよう、ともに力を合わせて頑張りましょう。

いつもなら皆さんが元気いっぱい駆け回っている運動場が、今はがらんとしています。そのような中、新しい命が芽吹いています。1年生が生活科で植えた球根が可愛い花を咲かせています。もう春はそこまできているのですね。自然の力の逞しさを実感します。冬は必ず春となります。突然のお別れという今回の寂しさや悲しさ、辛さを、一緒に分かち合いながら、それでも前を向いて歩いていきたいです。みんなで支え合いながら乗り越えていきたいと思います。

自分らしさ

私は、水田の広がる農村地帯で育ちました。そのため、一家の年長者である祖母の考えには、色濃く家長制度の名残があり、何をするにも男が先という感じでした。「女の子のくせに」「お姉ちゃんのくせに」と何度も言われ、幼心にも「何かおかしい」と思うことが多くありました。

最近は、男女平等、男女共同参画という言葉が当たり前になっています。職業についても、「保母が保育士」に、「看護婦が看護師」になるなど、職業の名称が変わりました。呼び名が変わることで、以前は「これは女性の職業だ、男性向けの職業だ」というイメージが付いていた職業にも、男性も女性も進出しやすくなりました。また、家事の分担をしている家庭も増え、「お父さんが〇〇を作ってくれた。」という会話が子どもたちの中からも聞こえてきます。「男子厨房に入らず」など過去の言葉になっています。

学校の中を見渡しても、男女で色分けすることもなくなり、名簿も男女混合になりました。昔は二色だったランドセルの色もカラフルになり、自分の好きな色を選ぶことができます。子どもたちの呼名も「~さん」に統一されています。私が感動したのは、入学式の校長先生の式辞の言葉の中で「お兄さん、お姉さん」という順番だったものが「お姉さん、お兄さん」に変わったことでした。

こういう環境の中で育っていく子どもたちは「男らしさ、女らしさ」ではなく、その人の個性や能力を生かしたさまざまな生き方が益々できるようになるでしょう。そして、もっともっと個性を発揮し、自分らしく生きることが当たり前の社会になっているはずです。そのためにも私たち大人が、子どもたちが憧れるような素敵な大人となり、自分らしく輝いていなければと思います。

バスケットボール

「千葉ジェッツふなばし」というバスケットボールチームをご存じですか。Bリーグで熱戦を繰り広げている、船橋市に拠点を置くバスケットボールチームです。

この千葉ジェッツふなばしの“ジェッツ”という言葉には「成田国際空港があり、日本の国際窓口である千葉県。その象徴とも言えるジェット機に、子供たちの夢、千葉県民の希望をのせて日本のみならず、世界に飛び立てるクラブを目指す。」という想いが込められているそうです。“子供たちに夢を”ということで、昨年千葉ジェッツふなばしに所属する富樫勇樹選手が日本人初の1億円プレイヤーとなりました。これまであまり脚光を浴びてこなかったプロバスケットボール界に、日本中の注目を集めるニュースとなりました。さらに、NBAでの八村塁選手の活躍やワールドカップの出場など、バスケットボールに関する話題も増えてきています。

近い将来、子どもたちの抱く夢の選択肢に、野球選手やサッカー選手と並んで「バスケットボール選手」が上がってくることを想像すると、なんだかわくわくします。佐原小学校のミニバスケットボール部も、仲間と切磋琢磨しながら技術を磨いていますので、今後の活躍が楽しみです。

マイナスをプラスに!

2月17日は何の日か調べているとき、「天使の囁き記念日」があることを知りました。「天使の囁き」とは、-20℃以下になると空気中の水蒸気が凍ってできる氷の結晶「ダイヤモンドダスト」のことです。北海道幌加内町の「天使の囁き実行委員会」が1994年に制定しました。雪や寒さのもつマイナスイメージをプラスに変え、雪の神秘を感じ、北国の生活の楽しさや素晴らしさを体験してもらおうと、この日にダイヤモンドダストの観察など厳冬の一夜を体験する「天使の囁きを聴く集い」を実施しているそうです。

私は、「マイナスイメージをプラスに変える」という発想が素敵だと思いました。脳はプラスの言葉を聞くと活性化され、それがやる気、元気、幸福感などにつながるそうです。プラスの見方でイライラの種を減らしていきたいものです。

マイナスをプラスに変えると・・・

・ぐずぐずしているね → 慎重にていねいに取り組もうとしているね

・落ち着きがないなあ → やりたいことがたくさんあって、エネルギッシュだね

・あわてんぼうだよね → すぐに行動できるね

・ずうずうしいなあ → 自分の考えを通せる勇気があるね

・調子にのるよね → ノリがよくてまわりを明るくしてくれるね

プラスの言葉を習慣にしましょう!

笑顔で過ごせていますか?

終末期医療に携わるホスピス医の小澤竹俊先生の著書の中に、いのちの大切さを教える中でいちばん重要なのは「自分が大切な人間である」と思えることと書かれています。「自分が大切な人間である」と思うことを「自己肯定感」といいますが、自己肯定感には、「very good」、自分のことをとてもよいと思えるかどうかと、「good enough」、自分はこれでよいという2つの考え方があるそうです。

思春期は、なかなか自分を好きになれないが、自己を見つめる大事な時期です。「これでよい」という部分とともに、「これでいいのだろうか」という問いかけも常に持ちつつ思索の時期を過ごすのはとても有益なことと小澤先生はおっしゃっています。

昨年12月に6年生を対象に開催した思春期講演会では、助産師の先生から、人には生まれながらにして、“いのちの力”(自分で決断する力、チャレンジする力、自分を守る力、感じる力)があり、思春期は“いのちの力”を大きく育てる大切な時期だと教えていただきました。

「生まれてきたこと、今生きていることが100点満点」と、子どもたちに語りかけてくださいました。

新しいいのちの誕生を迎える助産師の先生、いのちの終わりと向き合うホスピス医の先生、どちらも「ありのままの自分でよい」と、子どもたちへメッセージを送ってくださっていると思いました。今の自分が好きになれずに笑顔が消えてしまっている子がいたなら、「今のままのあなたでいいんだよ」と励ましてあげたいと思います。

小澤竹俊(2007)「いのちはなぜ大切か」 筑摩書房

子どもの豊かな育ちを支援する

私は学校事務職員です。この職について35年目になります。採用された「昭和」の時代から「平成」「令和」となるまで、私たちの職務内容は様々な変化がありました。その中で一番の変化は、「学校事務の共同実施」という組織ができたことです。

共同実施とは、複数の小中学校が連携することにより、学校事務機能の強化と、学校運営に関する支援を行い、学校教育の充実に資することを目的とする組織です。

共同実施の研究は、平成10年9月の中教審答申の中で、「学校事務・業務の効率化」が示され、そのために具体的に提言された改善策の一つです。県教委では翌11年度から共同実施の研究を始め、香取市(旧佐原市)では、14年度に佐原中学校へ研究加配として事務職員が1名多く配置され、十数年にわたり地道な研究を続けてきました。

現在では学校への定着も図られ、25年度から本格実施として県内全ての市町村で行われるようになりました。

香取市の共同実施は、中学校区を基本とした5つのグループで構成され、佐原小学校は「佐原中・新島中グループ」に所属しています。

「佐原中・新島中グループ」 (7校:8名)

佐原小学校、北佐原小学校、福田小学校、神南小学校、新島小学校

佐原中学校、新島中学校

今年度の主な活動内容を紹介します。 〇わらびが丘小学校統合支援

〇入学説明会資料(事務部門)の作成

〇文書管理支援

〇学校徴収金について 他

学校事務職員は、規模の大きな学校を除いてほとんどの学校が一人の配置ですが、共同実施という組織ができたおかげで様々な取り組みを行うことができました。「佐原中・新島中グル-プ」の事務職員は、勤務場所は異なりますが、佐原小学校の子どもたちのために専門性をもった学校運営チームの一員として頑張っています。

厚底シューズ

今年もさまざまなドラマを生んだ箱根駅伝。連覇を狙う東海大学に、王者奪還を狙う青山学院大学。

毎年、ふと気づいたらずっとテレビを見ている自分がいます。

今年もそんな年始を迎えたのですが、今年の箱根駅伝は違うところで論争が起こりましたね。

そう、「厚底シューズ」です。某スポーツ用品メーカーが開発したもので、今回区間賞を出したランナーのほとんどがこのシューズを履いていたとか。

すると、「ワールドアスレティクス(旧 国際陸上競技連盟)が、このスーパーシューズの使用を禁止する可能性がある」との報道がありました。難しい問題ですよね。「速いのは靴のおかげであり、選手自身の力ではないから禁止するべきだ。」という考えもあれば、「販売店で誰でも購入できるものなので禁止する必要はない。」という考えもあるでしょう。では、もし禁止になった場合、どこまでのシューズならよいのでしょうか。他のスポーツ用品メーカーも類似品を発売する予定だそうですが、それらのシューズは大丈夫なのでしょうか。

そこで、ふと思いました。児童がこの厚底シューズを履いていたらどうでしょう。このシューズを履いてパワーアップマラソンに参加し、当然大会も使用する。使用許可?使用禁止?禁止ならどんなシューズなら許されるのでしょう。今まで、「この靴を使用していいですか。」なんて言われたこともありませんし、「あの靴はずるいよね。」と職員間で話題になったこともありません。

今回、ワールドアスレティクスの結論はまだ出ていません。この話はランナーだけの話ではなく、小学校でも動向が気になる内容となりますね。

書初め

1月10日(金)、6年生は学年みんなで書初めを行いました。小学校での最後の書初め、100名以上いるのに、誰一人言葉を発せず筆を進め、会場の体育館は心地よい緊張感に包まれました。

書初めの起源について調べてみました。平安時代からあり、宮中行事の一つだったとのこと。1月2日に行うこと、正しくは「書初」と表すことを知りました。

昔も今も一年の抱負を表す意味がありますが、昔の人はどのような抱負を抱いたのでしょうか。書初めが一般の人に広まったのは、寺子屋ができてからですから江戸時代。男子なら武芸の上達、女子なら・・・?男子も武士の子か商人の子かで、だいぶ内容が違ってきそうです。現代の子どもたちは、学習や運動、ピアノなどの習い事の上達を抱負としていることが多いようです。

大人でも子どもでも、美しい字には見とれてしまいます。そこで、筆圧と文字の大きさには、人の基本的な性格が表れるという話を思い出しました。

筆圧が強い

エネルギッシュで、しっかりと自分をもっているタイプ。何事にも積極的に取り組む性格の持ち主です。

筆圧が弱い

自己主張は控えめで、協調性があるタイプ。どちらかと言えば感情型で、仲間意識が強い性格の持ち主です。

文字が大きい

おおらかで、少し大雑把なタイプ。あまり細かいことは気にしない、大胆な性格の持ち主です。

文字が小さい

考えてから行動するタイプ。自分の発言や行動に対して慎重な性格の持ち主です。

以上「マナトピ」より引用

当たっていましたか?

睡眠の大切さを実感

私は、学校の中で教科を教えるほかに、保健主事という立場にいます。保健主事の研修に参加し、聞いてきたことを紹介します。

〇 睡眠不足は、老化・肥満・学力不振・注意力散漫・切れやすい精神状態・衝動性・反社会的行動・発がん率が高まる・倦怠感・落ち込む精神状態・むら気・薬物に走る・自殺を図るなどをもたらす。よいことがない。

〇 ちょうどよい睡眠時間は、人によって様々。次の日の午後2時から4時ぐらいに眠気がさしたら、睡眠不足だったと思うこと。午前中から眠いのは、当然睡眠不足。寝だめはできないので、毎日きちんと寝ることが大切。

〇 子どもに睡眠の大切さを語る前に、まず大人が、よく寝ようとのこと。

〇 快眠への6原則

1 朝の光をあびること

2 昼間に活動すること

3 夜は暗いところで寝る(真っ暗が理想的)

4 規則的な食事をとること

5 規則的に排泄すること

6 眠りを阻害する嗜好品(カフェイン・ニコチン・アルコール)、就寝前のスマホな

どメディアの接触を避けること

〇 寝不足で車の運転するのは、注意力散漫になり、酒酔い運転と同じ認知力になってしまう可能性もあるので、危険。お酒を飲んでないのに、事故を招く!

〇 日本人は、世界一睡眠時間が短い状態になっている。年々睡眠時間が短くなっているのは危険。なぜなら、切れやすい人々が増えるということ。睡眠不足は、脳の前頭前野 が働かなくなり、切れやすい日本人が増えるばかり。その一方、アメリカは睡眠時間を増やしている。

〇 寝る間を惜しんで仕事をしても、仕事の充実は得られない。眠りの優先順位を、今よりあげよう。

初夢

皆様、新年明けましておめでとうございます。

令和2年となって6日が過ぎました。皆様は、どのような初夢を見ましたか。

初夢には、みなさんも知っている通り、いろいろな意味があります。縁起がいいものとして有名なのが、一富士 二鷹 三なすびですね。ですが、実はその続きがあります。四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)とつながっていくのです。

「扇」はあおぐために使われるだけでなく、お祭りや舞踏のときに使用する小道具であり、「煙草」も祭りやお祝い事など人が集まる席になくてはならないものでしたので、縁起物とされていました。「六座頭」の座頭という言葉は、聴き慣れない方も多いと思いますが、髪の毛を剃った盲人のことを言います。

それ以外にはどんな縁起の良い夢があるのかを調べてみました。

一つ目に「赤ちゃん」が出てくる夢が良いそうです。幸運がやってきたり、希望が叶ったり、恋愛運がアップしたりするそうです。二つ目に「花や植物が咲く」場面の出てくる夢です。夢の中で見る植物や花は、自分自身の象徴なのです。このことから、季節の植物や花が咲く夢は、「自分自身が開花して、周りから注目されることを予知している」と言われるそうです。

上記のもの以外にも初夢には意味がたくさんありますので、みなさんも自分の初夢を調べてみると、思いがけない意味を発見できるかもしれませんね。

ジョギングのすすめ

冬はマラソンの季節ですね。来年の東京オリンピックでも暑さ対策の観点から札幌でのフルマラソンの開催が話題になりました。学校では、12月4日に校内マラソン大会が開催され、子どもたちは力いっぱい走ることができました。これを機にマラソンを始める子が増えてくれることを切に願います。この冬は体を動かしたいと考えている方の背中を押すべく、ジョギングをすることで現れる心と体の変化について紹介します。

1 基礎代謝の向上

継続したジョギングを行うことで、体には様々な変化が起きます。その一つに基礎代謝の向上が挙げられます。

基礎代謝とは生命を維持するために消費するカロリーのことで、一般的に1日あたり女性で約1,200キロカロリー、男性で約1,500キロカロリーとされています。この数値が高ければ高いほど消費するカロリーが多くなるので、自然と太りにくくなります。

2 生活習慣病の予防や改善に効果あり

ジョギングのような低強度の運動を継続的に続けることで痛風の予防につながります。肝機能障害や血圧が高めな人にも脂肪を燃焼するジョギングをすることで症状を改善することが可能です。

3 自宅周辺の知らなかったことに気付く

普段は目に留めない景色や草花の表情を見ることができます。さえずる鳥の声や、車の走る音を感じながら新たな発見に胸を躍らせましょう。

4 より大きな目標へ向かう気持ちの芽生え

冬は各地でマラソン大会が開催されています。日々の実践を試す絶好の機会となります。汗を流しゴールに向けて走るランナーと一緒に走ることで、ゴール後の達成感を味わうことができます。ここまでくるころには、もうジョギングにハマっていることでしょう。

年明けには、大学生が箱根路を走る箱根駅伝があります。スポーツ観戦から興味をもつこともランナーへの第一歩かもしれませんね。

絵本をもう一度

1年生の女の子に「先生の好きな本は何?」と聞かれて、「ぐるんぱのようちえん」と答えました。幼い頃母が読み聞かせしてくれたことがきっかけで,大好きになった私のお気に入りの絵本です。不器用でも一生懸命なゾウのぐるんぱが可愛くて、何度も読み返した記憶があります。

12月20日は、この本の画家である堀内誠一さんの誕生日です。堀内さんが戦後、14歳から働き始め54歳で亡くなるまでに関わった作品は、今も多くの人々に愛されています。「ぐるんぱのようちえん」、「くろうまのブランキー」「ほね」、「たろうのおでかけ」、「ちのはなし」…。

子どもの頃に出会った絵本たちが、どれも堀内さんが描いたものだと知ったときは信じられませんでした。ひとりの画家が描いたとは思えないほど、1冊ずつ絵のタッチが異なるからです。さらに、雑誌「an・an」や「POPEYE」のロゴを作ったのも堀内さんだというから、その表現の幅に驚きです。話の本質を読み取り、多彩な表現で伝える堀内さんの素晴らしさに気付いたのは、大人になってもう一度絵本を開いたときでした。

その子に「好きな本は何?」と聞き返すと、本の題名と共にいろいろな話をしてくれました。「ぐりとぐらが作るカステラが美味しそう!」「動物が出てきてワクワクする。」「お母さんが読んでくれた!」色・香り・味・嬉しさ・悲しみ・ワクワク…そして読んでくれた人のこと。子どもたちは絵本を読みながら沢山のことを感じ、想像しているようです。私も子どもの頃に同じことを感じていたなあ、となんだか懐かしい気持ちになりました。

もう一度絵本を開いたら、子どもの頃を思い出して懐かしい気持ちになるかもしれません。大人の視点から、新しい発見があるかもしれません。あの頃好きだった絵本を、ぜひ子どもたちと一緒に読んでみてください。

おせち料理には意味がある!!

も~い~くつ寝~る~と~ お 正 月♪

お正月に、おせち料理を食べるというのが、日本の伝統的な文化です。

そのおせち料理には、意味があると、教員になってから知りました。

先輩教員に教わってから、毎年子どもたちに伝えるようにしています。

〇 重箱に入れる・・・めでたさを重ねる。

〇 数の子・・・・・・卵の数が多いことから、子孫繁栄するように。

〇 黒豆・・・・・・・マメに、勤勉で健康に暮らせるように。

〇 紅白かまぼこ・・・赤は魔除け、白は清浄の意味がある。

〇 伊達巻・・・・・・巻物に似ていることから、知識が増えるように。

〇 昆布巻き・・・・・「こぶ」は「よろこぶ」に通ずる。

〇 栗きんとん・・・・栗は「勝ち栗」と呼ばれ、きんとんは、黄金色に輝く

財宝に例えられる。

〇 錦玉子・・・・・・錦に通ずる。

〇 ぶり・・・・・・・出世を願う。

〇 海老・・・・・・・海老のように腰が曲がるまで長生きするように。

〇 れんこん・・・・・穴が空いていることから将来の見通しがきくように。

〇 里芋・・・・・・・子芋がたくさんつくことから、子孫繁栄を願う。

〇 ごぼう・・・・・・根を深く張り、代々続くことを願う。

おせち料理の意味を知ってから食べると、これからの一年にさらに希望がもてそうです。

12月

「2019年はどんな年でしたか?」「今年の漢字は?」と毎日、テレビの中で聞こえてきますね。

2019年も、もう12月。

12月 師走 December

それぞれどんな意味があるのかな?とふとした疑問が浮かんだので、調べてみました。

≪12月≫

グレゴリオ暦で年の第12の月(最後の月)

≪師走≫

僧侶(師は、僧侶)が仏事で走り回る忙しさから、という説がありますが、これは根拠がない当て字で、語源は、古くてわからないそうです。

日本国語大辞典には、9つの説が書いてあります。

1 経をあげるために師僧が東西を馳せ走る月であるところから、シハセ(師馳)

2 四季の果てる月であるところから、シハツ(四極)月

3 トシハツル(歳極・年果・歳終)

4 ナシハツルツキ(成終月)の略

5 農事が終わり、調貢の新穀をシネハツル(歛果)月であるところから。

6 稲のない田のさまをいうシヒアス

7 シヲヘオサメヅキ(為竟収月)

8 セハシ

9 シバシ(暫)の月

≪December≫

「10番目の月」の意味で、ラテン語で「第10の」という意味の「decem」の語に由来している。 実際の月の番号とずれているのは、紀元前46年まで使われていたローマ暦が3月起算で、3月から数えて10番目という意味である。

師走の意味が、本当はよくわからないこと、Decemberが10番目の月の意味だったこと

に驚きました。他の月の言い方や由来も調べてみると面白いかもしれません。

みなさんの2019年は、どんな年でしたか?やり残したことは、ありませんか?

私は、とても充実して楽しい日々でしたが、まだ今年やりたいことがたくさん!

2019年、まだまだ1か月あります。もうすぐ年末。クリスマス!冬休み!

残りの2019年も楽しく過ごしましょう。

NO MUSIC, NO LIFE

一度は耳にしたことがあるフレーズだと思います。タワーレコードのキャッチフレーズで、「音楽なくして人生なし。」という意味のようです。

世の中は音楽であふれていますよね。普段の生活の中では、テレビやラジオ、お店などでいろいろな曲を耳にします。佐原小学校では、始業前や昼休みの終了時に、今の時期は「大切なもの」という、とてもすてきな曲が流れ、お昼の放送でも様々な曲が流れています。そしてもちろん音楽の時間にも新しい曲をたくさん学んでいます。

先週の音楽集会では、それぞれの学年、クラスで練習を重ね、すてきな歌声を発表することができました。小学校を卒業するまでにたくさんの曲に出会えることと思います。

学校で習う曲だけでなく、その当時の流行の曲で、思い出が蘇ってくる方もいると思います。今、巷で人気のあるアーティストは、「米津玄師」、「あいみょん」、「Official髭男dism」のようですが、確かにこのアーティストの曲を聴かない日はないというくらい流れています。ちなみに6年生の子どもたちが生まれた年からの「カラオケの年代別ランキング1位」をDAM CHANNELで調べてみました。これらの曲から蘇る思い出はありますか?

年 | 曲名 | アーティスト |

2007 | Lovers Again | EXILE |

2008 | キセキ | GReeeeN |

2009 | 春夏秋冬 | Hilcrhyme |

2010 | ヘビーローテーション | AKB48 |

2011 | フライングゲット | AKB48 |

2012 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |

2013 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |

2014 | Let It Go ~ありのままで~ | 松たか子 |

2015 | トリセツ | 西野カナ |

2016 | 恋 | 星野源 |

2017 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |

2018 | Lemon | 米津玄師 |

Enjoy studying English

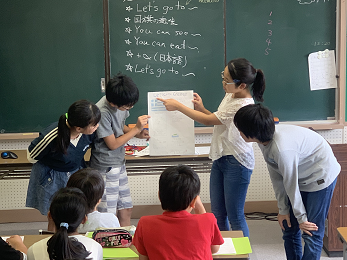

4月に小学校に初めて赴任し驚いたことは、たくさんの児童が英語を楽しんで勉強していることでした。

私が小学生の時は、英語が大の苦手で「 apple 」という単語ですら恐怖を覚えていました。

英語は自分の人生をより楽しむためのツールです。英語を学ぶことで、外国の方とコミュニケーションがとれたり、外国人と日本人の考え方の違いを知ることで今まで気付かなかったことに気付いたりすることができます。

英語は楽しくなければ覚えられません。佐原小学校の皆さんは英語の学習に前向きで、楽しみながら学べていると感じています。来年度の4月から5・6年生は、話すだけではなく読んだり書いたりする学習も加わり、今までの英語の雰囲気とは違った授業になるかもしれません。もしかすると、苦手意識をもってしまうかもしれません。しかし、英語は読んだり書いたりするのが本来のものではなく、自分の言葉に出してコミュニケーションを図るものだということをぜひ忘れないでください。そのために、佐原小学校の教員全員で、皆さんに英語の楽しさを全力で教えていきます!

祝日って何日あるの?

先日、即位礼正殿の儀が行われました。その儀式に伴い、10月22日は今年限りの祝日となりました。皆さんは祝日が何日あるか知っていますか。また、一つ一つの祝日にはそれぞれ意味があることを知っていますか。例えば、1月14日の成人の日は「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」となっています。

それでは、2019年の祝日を紹介します。

1月1日 元日 | 7月15日 海の日 |

1月14日 成人の日 | 8月11日 山の日 |

2月11日 建国記念の日 | 9月16日 敬老の日 |

3月21日 春分の日 | 9月23日 秋分の日 |

4月29日 昭和の日 | 10月14日 体育の日 |

5月1日 天皇の即位の日 | 10月22日 即位礼正殿の儀の行われる日 |

5月3日 憲法記念日 | 11月3日 文化の日 |

5月4日 みどりの日 | 11月23日 勤労感謝の日 |

5月5日 こどもの日 |

このように今年の祝日は、17日間あります。この他にも祝日法による休日が5日間あり、合計で22日間が休みとなっています。また、祝日の日が変わったり、名前自体が変わったりすることもあります。

Evacuation drill

避難訓練は英語でEvacuation drillと言います。Evacuationは避難ですが、訓練をtrainingでもなくpracticeでもなくdrillを使うところが英語と日本語のニュアンスの違いの面白いところだなと感じます。

佐原小学校では年に数回避難訓練を行っています。毎回の避難訓練では、安全委員会の児童による安全や防災に関する発表があります。

「おかしも」の約束を確認したり、防災に関するクイズを出したりしています。

避難訓練を通して、安全について考えたり、震災等に備える知識についても学んだりしています。

パワーアップ レベルアップ

「Are you ready?」今年も学園天国の軽快な曲を合図にパワーアップマラソンがスタートしています。

パワーアップマラソンは、冬の寒さに負けない健康な体づくりの一つとして行われ、ふれあいタイムを使って約5分間の持久走にチャレンジしています。低学年は、持久走に慣れようと友達とペースを合わせたり競ったりしながらがんばっています。中学年は、自分に合ったペースを見つけて気持ちよく走れるようにがんばっています。高学年は、さすが全校のリーダー! それぞれのペースでそれぞれの目標に向けた走りでがんばっています。

今年はさらに駅伝部コースが特設され、お手本となる素晴らしい走りを見せてくれています。駅伝部の子たちの息づかいや足音からは、真剣に取り組み佐原小の代表にふさわしい走りをしようという思いがひしひしと伝わってきます。一生懸命が一番かっこいい!! 応援せずにはいられません。

パワーアップマラソンの成果を発揮する共通の場として校内マラソン大会が12月4日(水)に行われます。子どもたち自身が成長を感じられる走りができるように、あと1か月あまりの中でのさらなるがんばりに期待しています。がんばれ佐小っ子!!

佐原小の放送

「全校のみなさん、おはようございます。あと10分で朝の読書が始まります。今日も1日がんばりましょう!!」

毎朝、放送委員会の子のさわやかな声で1日がスタートします。この放送を聞くと、「今日も1日が始まるな!」と気持ちのスイッチが入ります。

赴任した年、佐原小の校内放送で驚いたことがありました。

なんと、テレビ放送が行われていたことです。自分が通っていた小学校では、テレビ放送がありました。それこそ30数年も前に見て以来、今まで勤めてきた学校ではないことでした。子どもの頃、自分のクラスがテレビ放送で何か発表するとなると、それはもうドキドキしました。また、知っている友達や上級生がテレビに映っているのを見るのは不思議な感覚でした。今でもそんな小学校時代の出来事を覚えています。

佐原小では、テレビ局さながらの特設スタジオで、撮影が行われています。それがリアルタイムで教室に流れ、子どもたちも真剣にテレビ放送を見ています。

この佐原小ならではの放送は、何年経っても子どもたちの記憶に残っているのではないでしょうか。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。