文字

背景

行間

職員あいさつ

体育館への物品移動&香取市小中学校標準学力調査実施!

昨日付け文書にて、2月13日(月)から体育館使用開始予定のお知らせをしましたが、31日(火)から物品移動を開始し、子どもたちがスムーズに使用できるように、職員一同、力を合わせて取り組んでいます。

改修された体育館の床は鏡のようにぴかぴかで、トイレは洋式、センサーで電気がつきます。網戸があり、換気もでき、すばらしい設備となっています。31日(火)は700脚のいすを移動しました。全職員が人海戦術で行い、最初のうちは和気藹々で作業に取り組んでいましたが、次第に無口になり、足や腕、腰を押さえる動作が多くなりました。今年一年我慢した分、子どもたちが楽しく安全に使用できるように万全の体制で準備にあたっています。

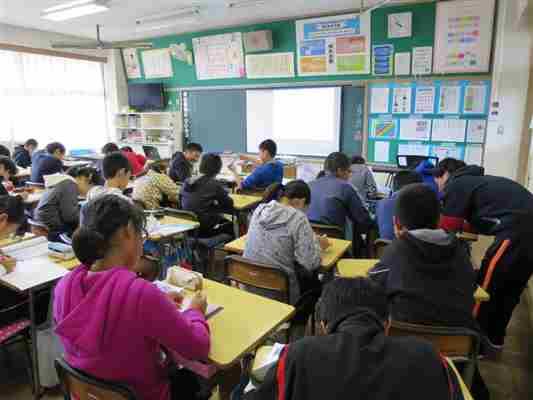

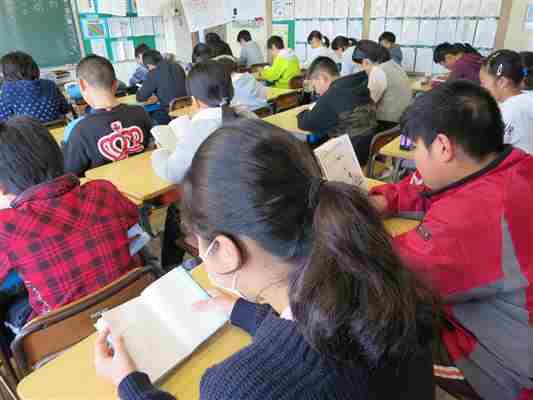

また、香取市では、例年、小学5年と中学2年を対象に、標準学力調査を実施しており、本年度も1日(水)に実施しました。

この調査の趣旨は、「香取市立小中学校における教育課程の実施状況について調査することにより、学習指導要領に基づく各教科の目標や内容に照らした学習到達度を把握、分析して、個別指導に生かすとともに、その結果を今後の学校における教育課程の編成や指導方法の工夫改善に活用する。そのため、学習指導要領に定める内容にうち、ペーパーテストによることが適当と考えられる内容及び児童生徒の学習に対する意識について調査する」というものです。

1校時から5校時まで、国語、社会、算数、理科の4教科及び学習意識調査を実施しましたが、子どもたちにとっては長い一日となりました。

聞いたことを正しく伝えよう「学校のことを伝え合おう」!

1年生からインタビューを受けました。国語の勉強で、「学校のことを伝え合おう」という単元があります。4月に学校探検をして、学校のいろいろな場所が、どのような役割をしているかがわかったので、今度は学校の先生方のことをもっとくわしく調べようという学習です。そして、聞いたことをメモに書いて、クラスのみんなに伝えようというものです。

昨日からそのインタビューが始まりました。どの子も真剣そのもので、グループで話し合った聞きたいことをしっかりと記憶してインタビューすることができました。また、礼儀正しい言葉遣いで、「いま、聞いてもいいですか?」「いま、時間がありますか?」など、相手の予定を確認することもしっかりできました。

「学校で好きな場所はどこですか?」「楽しいことは何ですか?」等々、鋭い質問あり、ほっこりする質問ありと、1年生の感性にたじたじでした。

不審電話に注意を!

先週末に本校で不審電話の事例がありましたので、注意喚起のメールを送信し、子どもたちにも指導したところです。不審電話とは、電話(通話)などで個人情報を聞き出そうとするなど、その目的が不審ないし不可解なもののことです。

毎年、卒業期が近付くと、不審電話が急増します。電話をかけてきて、同級・同学年の不特定多数の電話番号や住所、身長、体重などの個人情報を聞き出そうとするものです。学校でも注意を促し指導をしていますが、手口がより巧妙化してきていますので、児童だけでなく、保護者の方々にもご注意をいただきたいと思います。

○ 個人情報を聞き出す不審電話

卒業アルバム作成業者を装い、夕方、電話をかけてくる。その際、保護者等の大人が電話に出ると切ってしまう。子どもが電話に出ると話し出す。

「○○写真の△△と申しますが、卒業アルバムに載せる住所と電話番号の一覧表が、あなたのクラスだけ見当たらない。学校に問い合わせたが、もう学校は終わってしまっていて先生もいないので、あなたのクラスの友達の電話番号を教えてほしい。」

子どもが保護者に替わろうとすると、急に口調が変わり、「期限が迫っているんだ。親じゃなくてもクラスの連絡網くらいわかるだろう。すぐに連絡網を出して答えろ。」などと、脅してくる。

このほかにも、宅配業者や警察、市役所の職員などを装って、言葉巧みに子どもから他の児童の個人情報を聞き出そうとする事例がたくさんあります。

○ わいせつ目的等の不審電話

「お父さんはいる? 何時ごろ帰ってくるの?」「お母さんは?」「大人の人はいる?」

このような問いかけに、子どもは正直に「いない」と答えてしまうと、家に子どもだけしかいないということがわかってしまいます。「留守電にしておいて、声を聞いてから出る」「大人がいない場合、電話には出ない」など、我が家のルールが必要です。

○ 対応の仕方の例

1 「学校から、友達の電話番号などを知らない人などに教えてはいけないと言われてい

る。学校に問い合わせてほしい。」と言って電話を切る。

2 「こういう電話が入ったら,相手の会社・氏名と連絡先を聞いて,学校に連絡するよ

うに言われている。あなたの会社・氏名・連絡先を教えてください。」と言って相手が会

社・氏名・連絡先を名乗ったら「では学校に連絡します。友達の電話番号は、学校から

連絡します。」と言って電話を切る。(ただし、相手が名乗った会社・氏名・連絡先はで

たらめなことがほとんどです。)

3 とにかくできるだけ早く電話を切ってください。繰り返し電話をかけてくる事例は、今のところありません。相手が脅し口調になってくるようだったら、「警察にも連絡します。」と言って電話を切ってください。

4 このような電話がかかってきたら、友達の電話番号を教えていなくても教えてしまっても必ず学校または担任の先生に連絡をください。学校では、状況に応じてその学校の児童だけでなく、近隣の学校に注意を促したり、教育委員会や警察に連絡したりします。

こうした不審電話については、なかなか有効な手立てがありません。まずは、自衛が第一です。ご家庭で話題にしていただき、ご家族の皆さんが適切に対応できるようにしておいてください。

インフルエンザが猛威を!

「光陰矢のごとし」といいますが、はやいもので1月も今日で終わりです。

子どもたちは元気に学校生活を送っていますが、本校でもインフルエンザが猛威を振るい始めています。

千葉県では、1月25日(水)に、インフルエンザ警報を発令し、「手洗い・うがいの徹底」などを呼びかけており、本校でも「うがい・手洗いの指導」を徹底して感染拡大に努めてきました。1月中旬までは、インフルエンザで休む児童は10名前後でしたが、23日(月)に24名となり、先週は35名、昨日は41名となりました。

そこで、校医の先生や関係機関と協議し、1年生と2年生の1学級ずつの計2学級を2日間の学級閉鎖としました。現在は、「A型」が主流のようですが、「B型」も確認されています。「B型」の場合は、「高熱」にならなかったり、「腹痛」や「悪心」の症状だけだったりということもあるようです。

以下に、厚生労働省の「インフルエンザQ&A」から抜粋したものを掲載しますので、家庭での指導の参考としてください。

【インフルエンザの予防・治療について】

1 流行前にワクチンを接種する。

2 飛沫感染対策としての咳エチケットを守る。

3 外出後の手洗いを確実に行う。

4 適度な湿度を保持する。

5 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取をする。

6 人混みや繁華街への外出を控える。

【インフルエンザにかかったらどうすればよいか】

1 具合が悪ければ早めに医療機関を受診する。

2 安静にして、休養をとる。特に、睡眠を十分にとることが大切。

3 水分を十分に補給する。お茶でもスープでも飲みたいものでよい。

4 咳やくしゃみ等の症状のある時は、周りの方へうつさないように、不織布製マスクを着用する。

寒くなると思い出すのは…

28日(土)、第2回佐原小・中合同リサイクルを実施しました。ご協力くださいました皆様、ありがとうございました。

さて、昨日、今日と暖かい日が続いていますが、また、寒さがもどってくるようです。最近、見かけなくなったものに「だるまストーブ」があります。私の小・中学校の時までは、確かに使っていました。日直や当番になると、少し早めに登校してコークス置き場へ行ってコークスを運んでくるのが日課でした。火をつけるのにもコツがあって、やたらとうまい友達もいました。

だるまストーブの周囲には金網が張ってあって、休み時間にストーブの近くで「あったか~い」と言ってじっとしているとズボンがやけどするくらい熱くなってしまうこともありました。授業中はストーブの近くの席の友達は顔を赤くしてボーっとしていましたが、後ろの方の席の友達は「寒い、寒い」と震えていたように記憶しています。

また、ストーブの上には大きな桶が乗っていて、給食の牛乳びんを入れて「お澗」して飲みました。雪の降った日には、雪玉をストーブで溶かして、先生に怒られた友達もいました。火を消す時には、すごい煙と水蒸気がでました。日直は灰の掃除をするのがけっこう大変でした。

ある雑誌に、だるまストーブをつくっている会社の社長のコメントが掲載されていたので、紹介します。

『……(略)ストーブというのは不思議ですねぇ。燃え上がる炎を見つめているだけで楽しい。遠い昔の記憶やら想い出がふぅーっと甦ってきます。そして誰しもがいい顔になるんです。炎というのは不思議な力を持っていて、ストーブの周りに自然と人が集まって来ます。ドーンとあぐらをかいた親爺みたいなもので、居心地のよい場所というのはそういうものなんだろうと思いますよ。』

幼稚園・保育所との交流会実施!

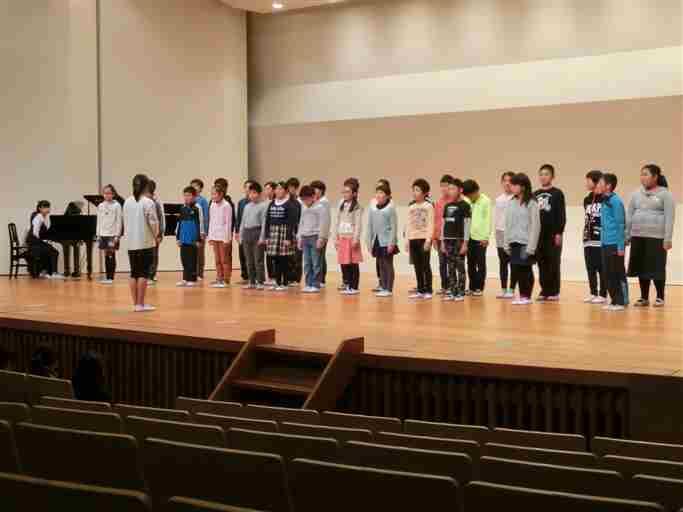

2017.1.27 幼稚園・保育園(所)との交流会を実施しました!

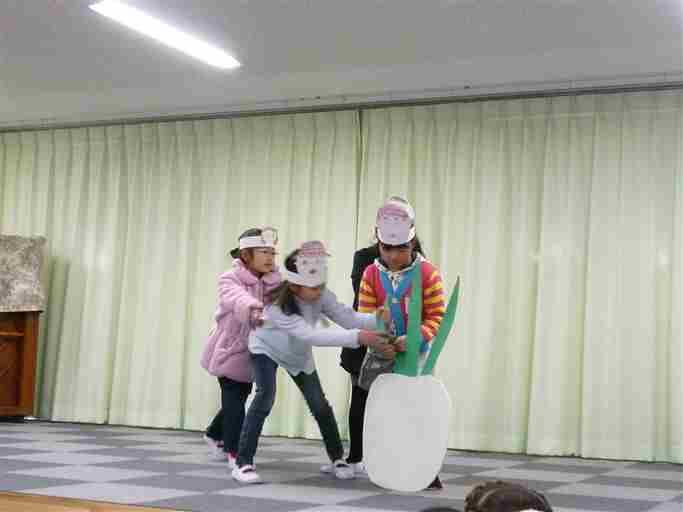

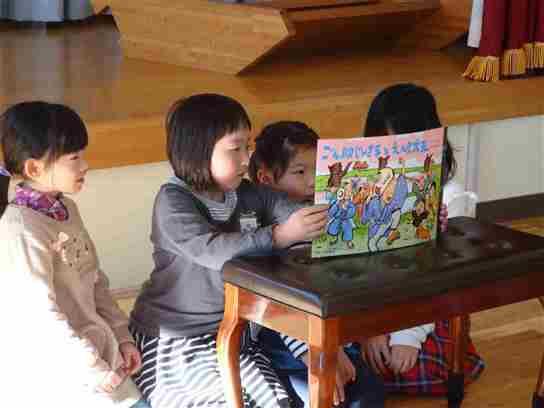

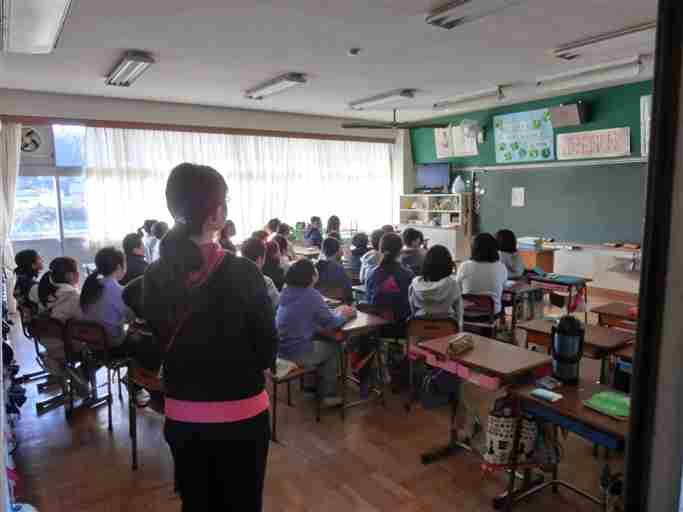

24日(火)2年生の生活科で、「幼・保・小交流」を行いました。この活動のねらいは、次の3点です。

1 自分が通った幼稚園・保育園に行き、今の自分と比べながら、自分の成長に気付

くことができる。

2 自分のよさや可能性に気付き、新たな目標をもつことができる。

3 成長を支えてくれた人の存在に気付き、感謝の気持ちをもつことができる。

佐原幼稚園、めぐみ保育園、白百合幼稚園、佐原保育所、たまつくり保育所、みどり幼稚園の6箇所を訪ね、歌やダンスの発表をしたり、幼稚園や保育所の友達と一緒に遊んだり、お世話になった先生方に自分の成長を伝える手紙を書いて渡したりと、それぞれ工夫を凝らして交流しました。

一回り大きく成長した2年生の子どもたちは、優しいお姉さん、お兄さんの眼差しで園児をみつめ、頼もしく感じられました。訪ねた幼稚園や保育所から、「ありがとうございました」、「すばらしい発表でした」「あいさつがよくできて、成長が感じられ、目頭が熱くなりました」等々、感謝のことばをたくさんいただきました。

【たまつくり保育所】

【みどり幼稚園】

【めぐみ保育園】

【佐原保育所】

【佐原幼稚園】

【白百合幼稚園】

充実した研修ができました! PTA研修旅行!

25日(水)、恒例のPTA研修旅行が行われました。28名が参加し、研修と親睦を深めました。

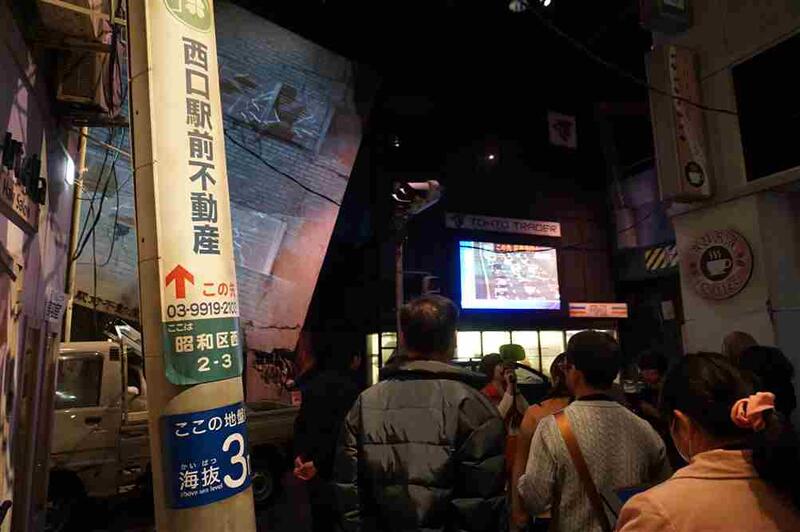

8時30分少し過ぎに佐原小学校を出発し、今、話題の豊洲新市場を車窓から眺めているうちに、東京都臨海広域防災公園に到着しました。

この公園は日本に一つしかない国営の防災公園で、大きな地震が起きても災害に立ち向かうたくさんの人がすばやく行動できるように、また、地震で困る人が少なくなるようにいろいろな仕組みや工夫があります。「72時間生き抜くヒント」では、ツールをダウンロードして、タブレットで災害が発生したまちで生き抜く知恵を学んだり、クイズをしたりして、楽しみながら防災の知識を得ました。

次に、品川から屋形船に乗り、おいしいてんぷらに舌鼓をうちました。お台場周辺の絶景、会員の懇親、絶妙のトーク等も加わって、至福のときとなりました。日ごろ体験することのできない貴重な機会となりました。

最後に、築地場外市場での買い物となりましたが、水曜日は休みが多い上に、午後からということも重なって、極上のお土産とはいきませんでしたが、それぞれつかの間の休日を楽しまれたようです。全行程、順調に進み、大きな成果をあげて予定の17時10分よりも早く、到着しました。ご協力、ありがとうございました。

【東京都臨海広域防災公園での体験研修】

【屋形船体験】

【いざ、築地場外へ】

「主婦休みの日」って?

今日は、何の日かご存知でしょうか? 「主婦休みの日」です。これは、「休日のない家事を休もう」ということで、2009年から始まり、1月25日、5月25日、9月25日を「主婦休みの日」としました。

主婦の元気がニッポンの元気になれば!と女性のための生活情報紙を発行するサンケイリビング新聞社が、2009年4月、日本記念日協会に「主婦休みの日」を申請し、認定されました。

サンケイリビング新聞社が提唱している「主婦休みの日」とは、次のような日です。

○ 家事や育児に毎日がんばる主婦がリフレッシュできる日

○ 家族が元気になって、ニッポンも元気になる日

○ 夫や子どもが家事にチャレンジする日&パパと子どもが一緒に行動する日

今日から30日まで、全国学校給食週間!

今日の給食は、子どもたちの大好きな「ポークカレー」と「ヨーグルトあえ」です。なぜ、給食の話をしたかというと、今日から30日までの1週間を、「全国学校給食週間」として、学校給食への理解と関心を高め、学校給食の充実発展を図ることを目的としているからです。

日本で最初の給食は、おにぎり、焼き魚、つけものでした。明治22年10月、現在の山形県鶴岡市の私立忠愛(ちゅうあい)小学校で、弁当を持ってこられない子どもたちのために、この小学校を建てたお坊さんが昼ご飯を出したのがはじまりと言われています。

それからは、給食の良さをみんなが感じるようになり、全国に広がりました。しかし、昭和19年(1944年)今から73年前に、太平洋戦争が激しくなり給食を提供できなくなりました。戦争が終わると、食べるものがほとんどないので、子どもたちの多くは栄養失調になってしまいました。そのころの6年生は、今の3、4年生くらいの体格だったそうです。

そこで、外国からの助けを得て、昭和21年(1946年)、今から71年前の12月24日から、小学校での給食がまた始まりました。このときの給食は、ミルクとスープみたいなものだけという簡単なものでしたが、だんだんと今のようにおいしい給食になってきたのです。

小見川にある香取市学校給食センターでは、栄養士の先生を中心に調理員さんたちが、子どもたちのためにおいしい給食を作ってくれています。作ってくださる方々に感謝して、おいしく給食をいただきたいと思います。

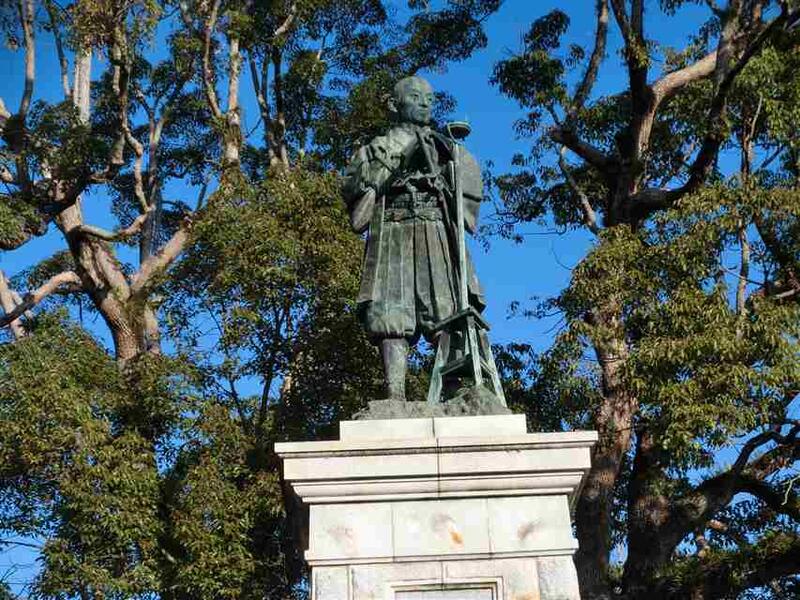

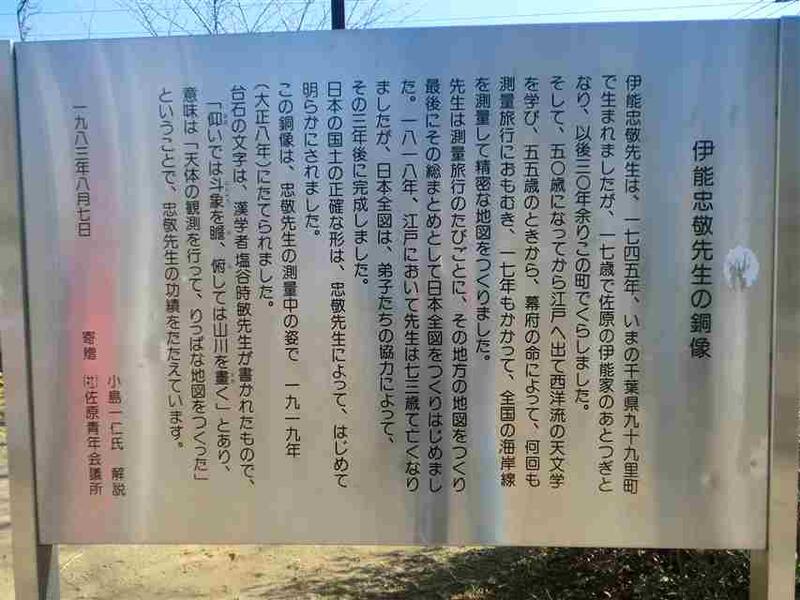

伊能忠敬翁の銅像清掃!

22日(日)、午前9時から伊能忠敬銅像清掃を行いました。諏訪公園の銅像前に、4年生以上の児童12名と保護者7名が集まり、みんなできれいにしました。これは、新春を彩る「第16回忠敬江戸入りフォーデーウォーク」を銅像と周囲の清掃で出発式を演出するお手伝いをしようというものです。なお、フォーデーウォークのゴールの日は、29日(日)でこの日は東京都江東区の富岡八幡宮にある「伊能忠敬銅像清掃」に地元数矢小学校の児童と一緒に行う予定だそうです。

清掃募集の文書には、次のようなことが書かれていました。

西暦2018年に伊能忠敬没後200年を迎えます。また、諏訪公園の銅像は、大正8年に全国から寄付金を募り銅像を建立し、没後100年祭として盛大にお祝いをしました。佐原の先人たちも伊能忠敬を敬愛していたからこそ銅像建立ができたのです。亡くなられて3年後に地図が完成しました。その地図が「伊能図」と呼ばれています。日本の偉人である「伊能忠敬」をもっと知りましょう。

租税教室を実施しました!

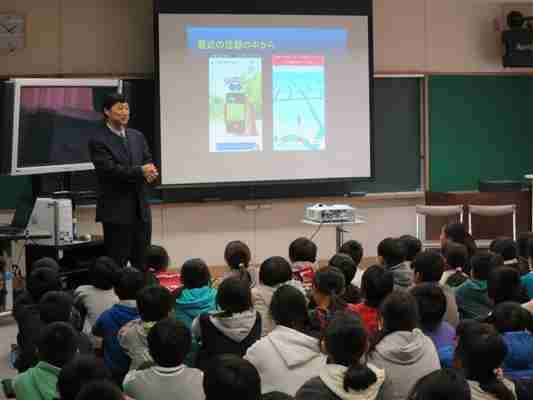

19日(木)、佐原税務署から、2人の講師の方をお招きし、6年生を対象に租税教室を実施しました。

国税庁では、次代を担う児童が、民主主義の根幹である租税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心をもち、さらには納税者として社会や国の在り方を主体的に考えるという自覚を育てることを目的に、租税教育の充実に向けて支援を行っています。

これを受けて、佐原税務署では、次の時代を担う児童に、税の意義や役割を正しく理解していただけるよう、学校の授業のお手伝いとしての租税教室を開催しているので、本校でも毎年この時期に租税教室を実施しています。

租税教室では、DVDアニメを見たり、1億円のレプリカを触ったりして、税について楽しく学ぶことができました。

・税金が消費税しかないと思っていたけど、たくさんあってびっくりした!

・税金はあっても意味がないものと思っていたけど、税金がどれほど大切か少し分かった。

・学校が税金で造られていることを、初めて知った。

・1億円の重さを体験できてよかった。

佐原幼稚園年長組の給食試食会を行いました!

18日(水)、19日(木)の2日間、本校に佐原幼稚園年長組の「ゆり」と「さくら」の園児をお招きして、給食の試食会を実施しました。園児は緊張の面持ちでしたが、配膳から「いただきます」、「ごちそうさまでした」のあいさつまで、しっかりとできました。かわいい新入生として入学してくるのが待ち遠しいですね。

【配膳のようす】

【準備が整い、いただきます!】

【おいしいね!グループごとに会食です!】

卒業に向けて

6年前に入学し、卒業までに約1200日、佐原小学校に通う子どもたち。そんな6年生も登校する日数は、今日を含めてもあと42日となりました。

17日(火)に、佐原中学校の新入生と保護者への説明会が行われました。6年生は、職員が引率して中学校に行きました。校長先生の話を聞いた後、携帯電話等の使用に関する注意を聞いたり、部活動の見学をしたりしました。

また、来週23日(月)から卒業プロジェクトとして、ボランティア清掃が始まります。この活動は、お世話になった先生方や下級生、校舎等々に感謝の気持ちを伝えたいと子どもたちが話し合って決めました。「卒業」に向けての活動が本格的に始動しているこのごろです。

学校とは、生き方を学ぶところ…子どもたちはこの6年間で様々な経験を積み、学びました。家族、地域の方々、先生方等々、たくさんの大人に出会い、学級や学年の友だち、上級生や下級生という数え切れない人々の中で生活し、学んだり、刺激し合ったりして育ちました。

いよいよ、仕上げの時期となります。卒業に向けて、今はもう一度自分を振り返り、立派に羽ばたく準備をする時期です。自分たちは生きていく上でどんな大切なことを学んだのか。自立してるのか。学習してきた知識は単に情報で終わらずに、次に出合う学習で生かされる知恵となっているのか。素直に物事を受け入れ、考えられる柔軟性はあるのか。自分で考え判断し、行動できているのか。

卒業の日に、立派に成長した誇りと、それを支えてくださった多くの方々へ感謝の気持ちを胸に、堂々と羽ばたいてくれることと信じています。残りの日々をかかわってくださった多くの方々への感謝と佐原小学校での大切な思い出づくり、そして、学習や生活面での集大成に全力で過ごしてほしいと思います。

【佐原中まで徒歩で移動します】

【緊張の面持ちで佐原中に到着しました】

【一言も漏らさないように説明を聞きます】

職員研修で力量アップ!

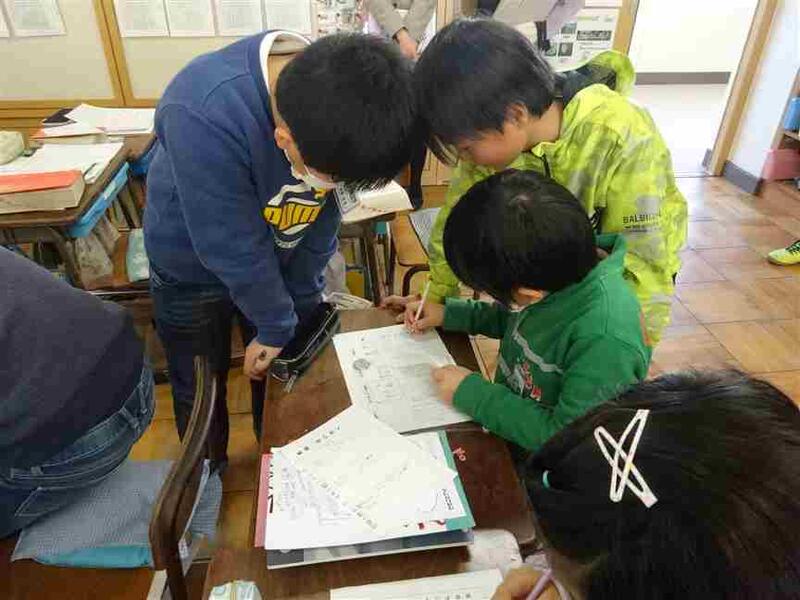

17日(火)、2つの研修を実施しました。1つは、初任者校内研修として、先輩教員の授業参観です。この日は、1年1組で学年主任による生活科「ふゆとあそぼう」、2年5組で研究副主任による国語科「作り方をせつめいしよう」の単元を展開していただきました。貴重な機会でもあるので、初任者だけではなく、可能な限り他の若手職員も参観しました。

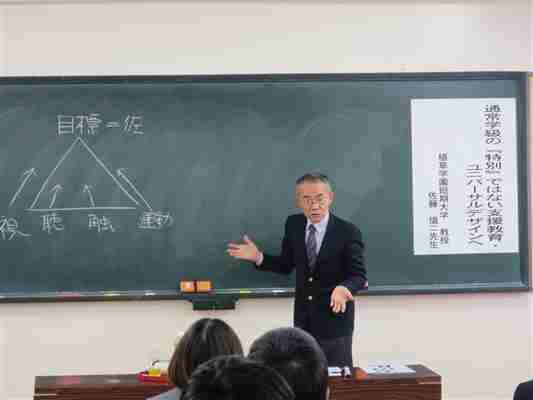

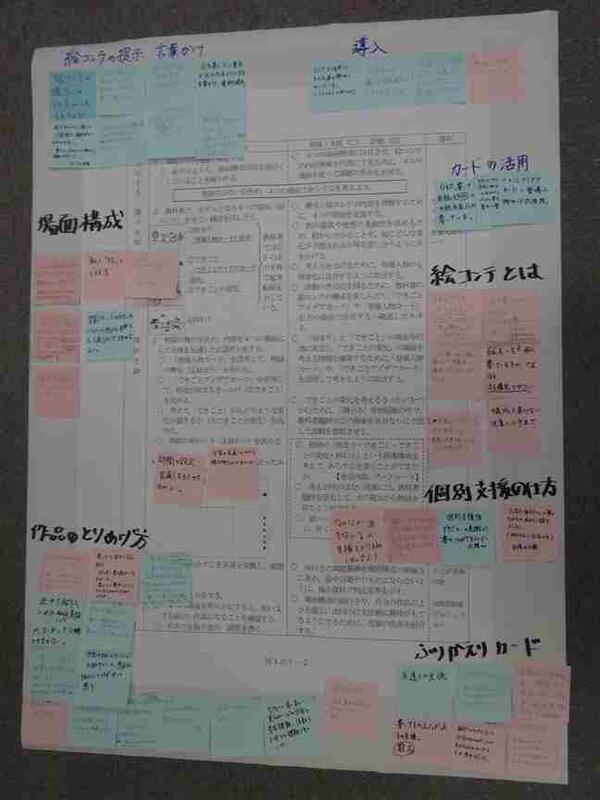

2つめは、特別支援教育の研修です。植草学園短期大学児童障害福祉専攻主任教授の佐藤愼二先生を講師にお招きして、「通常学級の『特別』ではない支援教育・ユニバーサルデザインへ ― 学級経営・授業づくり・保護者との連携に焦点をあてて ―」という演題で講話をしていただきました。

【1の1 生活科】

【2の5 国語科】

【特別支援教育研修のようす】

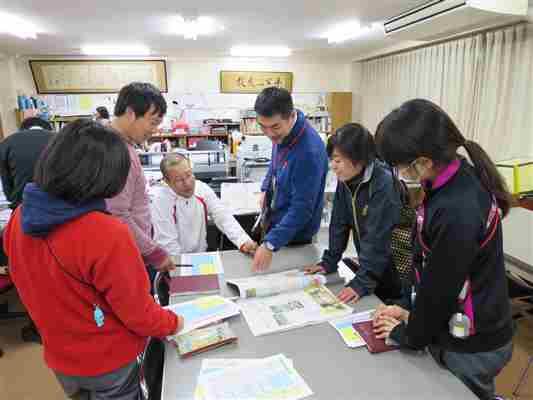

第5回佐原学プロジェクト会議開催!

22年前(平成7年)の1月17日、午前5時46分、6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災が発生しました。日本は地震大国であり、その後も東日本大震災、熊本地震は記憶に新しいところです。犠牲となった方々、被災された方々に、改めてお悔やみとお見舞いを申し上げます。

さて、13日(金)に第5回佐原学プロジェクト会議を開催しました。今回は、

まず、これからの活動に向けての役割分担をして、プロジェクトの主任、副主任をきめました。

また、まずプロジェクトチームの一人一人が意欲を持続させる活動にしていくために、これまでのフリートーキングで話題にあがった活動からキーワードを模索しました。そして、「○○を楽しむ」というような視点でいこうと仮設定しました。話題にあがった「○○を楽しむ」は、次のようなものです。

・「歴史を楽しむ」

・「食を楽しむ」

・「美を楽しむ」

・「交流を楽しむ」

・「祭りを楽しむ」

次回は、これらの「○○を楽しむ」の追加・修正を行い、いままで実施してきている各学年の活動との整合性をクロスさせ、具体的な活動案作成につなげていきたいと思います。

交通安全指導、ありがとうございました!

6日(金)から13日(金)までの5日間、通学路の主な交差点で、交通安全指導を実施しました。また、保護者の方には、6日(金)に通学路防犯安全特別委員会による指導、11日(水)には3年部による交通安全指導をしていただきました。関係の皆様方には、早朝の寒い中、ご協力をいただきありがとうございました。

これからまだまだ寒い日が続き、雪が降る日も予想されます。登下校時の滑りやすい路面状況や見通しが悪い状況は今後もしばらく続くと思われます。

学校では、子どもたちに安全指導の徹底を引き続き図ってまいりますが、登下校の際には、車に気を付けること等の声かけをよろしくお願いいたします。

(気を付けてほしいこと)

□ たとえ信号が青でも必ず左右を見て、車の有無を確かめること。

□ 道路を横断するときは、おしゃべりせずに素早く渡ること。信号待ちの時もふざけたり、遊んだりしないこと。

□ 帽子、手袋は必ず身に付けること。手袋をせずにポケットに手を入れて歩いている子が何人かいます。

歩道のない道では端を歩いていたり、車が出てこないかを確かめて道路を渡ったりする子どもたちの姿が見られました。よいところが広がるように指導していきます。

また、子どもたちの気持ちのよいあいさつがたくさん聞かれます。ますます広がっていくように声を掛けていきます。

学校徴収金の改善に向けて!

12日(木)、学校運営改善の一環として、学校徴収金の在り方について管理職と事務職員で検討しました。事務職員が関係職員から現状を聞き取ったり、専門職として状況把握したりして、本校の課題と改善策を分かりやすくプレゼンテーションしてくれました。まだ検討中なので、ここで詳細を公表することはできませんが、それぞれの分掌で本年度の成果と課題を検証して、次年度よりよい方向へ改善していくためのプロジェクトが始動しています。

第4回佐原学プロジェクト会議開催!

6日(金)、第4回佐原学プロジェクト会議を開催しました。今回は、前回

(12月16日開催)「佐原の魅力をまず私たちが知ろう」ということで、冬季休業中に個々に収集した佐原の魅力、佐原学として対象になりそうな事柄を1ペーパー程度にまとめ、フリートーキングで進めました。話題となったのは、以下のようなところです。

・小野川沿いの飲食店

・重要伝統的建造物群保存地区の店舗等

・「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産に登録された祭り等

・「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」日本遺産に関すること等

・おかみさん会や町並み交流館、道の駅、山車会館等

・外国人観光客へのアプローチ、国際交流協会等

・地域を教材とした他地区での取組状況

タイムカプセル開封の会が行われました!

8日(日)、香取市民体育館を会場に、香取市の成人式が挙行されました。午後からは、本校恒例のタイムカプセル開封の会が行われました。色とりどりの晴れ着に身を包み、新成人の決意を胸に秘めた卒業生128名(平成20年度本校卒業生は164名)が集いました。旧友や当時の担任との再会を喜び合い、思い出話に花が咲くとともに、新成人としての決意を新たにしました。

タイムカプセル実行委員会が中心となって会を進め、当時のPTA学年部長、学年主任のあいさつに続き、「立志の塔」からタイムカプセルを取り出しました。

その後、当時の教室へ移動し、タイムカプセルに入っている習字や図画の作品、「20才の自分への手紙」などを読みました。過去の自分からの手紙を真剣な眼差しで読んでいた卒業生は、ときに笑みを浮かべる者、ときにはにかんで照れ笑いする者、夢の実現に近付いている者、手紙とは全く別の人生を歩んでいる者、お互いに見せ合って当時を思い出している者等々、思い思いの感慨に浸りました。たかが8年、されど8年、本校卒業後に歩んだ道はまさに千差万別ですが、ふるさと佐原を愛し、佐原小学校を母校としてともに過ごした日々はいつまでも色あせずに、新成人の皆さんの心の中に深く刻まれていることでしょう。有意義な時間を過ごした新成人の皆さんに幸多からんことを衷心から祈念しています。

「立志の塔」とは、創立120周年記念事業の一環として、平成4年3月に建てられたものです。面は8つあり、地図の八方位と本校の教育方針である「誠実」、「礼儀」、「勤勉」、「進取」、「共同一致」、「学問」、「忍耐」、「科学」の八訓を象徴しています。

児童が卒業するときに、記念の品を納め、成人式を迎えた年に思い出を取り出すタイムカプセルであり、児童の成長と躍進を期待する記念塔です。

【校庭で】

【思い出の教室で】

【立志の塔】

1月の全校朝会実施!

6日(金)、1月の全校朝会を実施しました。今回も、校内放送で行いました。今月の歌を斉唱したあと、児童会本部役員から12月の反省と1月の目標、委員会は、① 放送 ② 新聞 ③ 読書 ④ リサイクル からのお知らせがありました。

次に、賞状伝達を行いました。今回も子どもたちの活躍がめざましく国土緑化ポスター、造形展覧会、献血俳句コンテスト等、多くの賞状を伝達しました。受賞された皆さん、おめでとうございます。

最後に校長の話として、パソコンを使って説明しました。

1 学習規律チェック

・下敷きの使用について 全校平均で92%

使用率の高い学年は、6年生 … 98%

4年生 … 97%

5年生 … 94%

全ての児童が下敷きを使用していた学級は、4-1、4-3、6-3

・鉛筆の正しいもち方について 全校平均で63%

鉛筆を正しくもっている児童が多い学級 1位 93% 2-5

2位 88% 4-1

3位 85% 3-1

2 今日の本題「ディズニーランドのカストーディアル」

「夢と感動をプレゼントするために、表舞台でがんばっている人がいます。」

「夢と感動をプレゼントするために、めだたない裏舞台でがんばっている人 もいます。」

平成29年の幕開けです!

平成29年の幕が開きました。月並みで恐縮ですが、「あけましておめでとうございます」。

学校は、年度単位で教育課程を考えるので、3月までが一つの区切りとなりますが、子どもたちにとっては次のステージへの心構えをしっかりとつくる期間です。12月までの自分、今日からの自分、そして、4月からの自分、それぞれの姿を明確に意識することができるでしょうか。成長するということは、そういうことができるということです。

ところで、「竹の節目」という話をご存知でしょうか? 竹はとても成長が早い植物です。節目ごとに伸びていきます。では、この節目は何のためにあるのでしょうか? それは、節目があれば〝しなる〟ことができるからです。ただ、伸びていくだけでは力が加わると折れてしまいます。人で言えばねばり強い、心が柔軟であり自分で立ち直る力をもっている、ということです。先ほどまで申し上げた、自分を確かに見つめられる子は、必ず、こういう節目をもっています。だから、しなやかに学校生活を送ることができるのです。

年の初めもそうですが、次の節目の3月、4月はもうすぐです。自分を振り返る、先の目標をもつ、そういうことを考える時間を過ごしてほしいと強く願っています。

よいお年をお迎えください!

子どもたちは、この9月1日からの76日間、友達とのかかわりの中でたくさんのことを学んできました。明日からは、14日間の長い休みとなりますが、学校生活で「友達と一緒に…」ということから、今度は家庭で「自分で考えて…」と、自分で学習や生活を計画し実践することが求められます。

また、冬休みは、年末・年始にこれまで受け継がれている日本の文化や風習を感じたり学んだりするよい機会でもあります。さらには、冬の季節感を心と体で感じられるように外での遊びを楽しんでほしいものです。

子どもたちにとって、健康で安全に楽しい冬休み、思い出に残る有意義な冬休みとなること、そして、1月6日(金)に子どもたちの元気な姿に会えることが本校教職員みんなの願うところです。

本年も本校の教育活動にご協力・ご支援をいただき、ありがとうございました。保護者・地域の皆様にお礼を申し上げます。そして、子どもたち、保護者・地域の方々にとって良い年を迎えられますよう、ご祈念いたします。

完成間近! 体育館大規模改修!

4月8日に本年度の入学式を行ってから、本格的に大規模改修工事が始まりました。体育の時間やミニバスケットボール、体操等の部活動、水泳指導、そして、PTAバレーボール、さらに駐車場等々でご不便をおかけしました。

長雨等の影響があり、遅れが心配されましたが、1月末には完成の予定です。新しい体育館での6年生を送る会、卒業式、親子レクが待ち遠しいですね。

卒業アルバム用写真撮影を行いました!

13日(火)、20(火)に卒業アルバム用写真の撮影が行われました。6年生は、12月に入って部活動や対外的な行事がほぼ終わり、「小学校卒業」を感じる機会が増えてきました。19日の職員会議では、6年生を送る会の実施計画案や6年生の卒業プロジェクトについて協議しました。6年生の子どもたちから、卒業文集の原稿も依頼されました。

寒さが幾分和らぎ、冬の日の光がさす中、卒業アルバムに掲載される記念写真を撮影しました。ちょっぴり緊張しつつも、晴れやかな表情で臨んでいた子どもたち、できあがる写真にはどんな表情で写っているのでしょうか。卒業の実感がまたちょっと強くなった日になりました。

6年生には、どう行動するかが常に問われています。これからも、本校の顔として、楽しく思い出深い卒業までの日々にするためにがんばってほしいと思います。

思春期講演会を実施しました!

19日(月)、助産師の川島広江先生を講師にお招きして、6年生を対象に、「思春期講演会」を実施しました。ねらいは、以下の2つです。

1 生命の大切さについて考え、自分という存在を大切にしようとする 気持ちを育てる。

2 思春期の心と体の変化を肯定的に受け止め、自分やまわりの人を思いやる気持ちを育て

る。

事前アンケートで、自分の心や体のことで困っていることや心配なことがないという児童が80%、また、大人に変化していくことを肯定的に受け止めている児童が80%います。しかしながら、不安に感じていたり、大人に近付いていくことが不安だったり、いやだったりする児童も20%います。

講演会では、「大切な“いのち”」「思春期の心と体の変化」についてお話をいただきました。最後に、講師の先生から、「自分のいのちも、相手のいのちも宝物。生まれてきてくれて本当にありがとう。みんなが、『自分で決めて生まれてきたいのち』を大切にできるように応援しています」という力強いメッセージをいただきました。

○ 子どもたちの感想から

・命の始まりはすごく小さいのに、それが大きくなるのがすごいと思った。

・子どもが生まれるということは、親も子どもも大変なんだとわかった。

・ふざけて友達に、「ばか」などと言ってしまうことがあるので、もう言わないようにする。

・イライラしたときに、人にあたってしまうことがあったので、これからは深呼吸して気持ちを切り替えていきたい。

・生まれてくるときに赤っぽいから赤ちゃんということがわかった。

・言葉も暴力になるということがわかってびっくりした。

・改めて命の大切さがわかった。

・赤ちゃんは何もできないと思っていたけど、生まれてくるためにいろいろなことをしているのがわかった。

・言葉の暴力を家族にしてしまうことがあるので、自分の気持ちをコントロールして言わないようにしたい。

・自分が生まれてくるのに、お母さんがすごくがんばってくれたことがわかった。

・思春期にどのような変化が起こるのかがわかった。

幼稚園・保育園・保育所・小学校連絡会議開催!

16日(金)、佐原小学区の幼稚園(3園)、保育園(2園)、保育所(2所)の担当者と本校担当者による連絡会議を開催しました。

主な内容は、1,2年生との交流学習(生活科)や小学校入学にあたっての調査や説明会の実施、学級編制を始めとする諸手続き等についての説明・協議、幼稚園、保育所等からの要望です。

この幼・保・小の連携で大切なことは、幼稚園(保育園、保育所)入園から小学校卒業までの期間の子どもの成長について、職員が話し合い、相互理解を深め、お互いに歩み寄り、一人一人の子どもの成長につなげていくことだと思います。

今日の一歩は小さな一歩かもしれませんが、今日よりも明日、明日よりも明後日、この一歩がより大きくなるよう手を携えて、子どもたちのよりよい教育環境を提供できるように取り組んでいきたいと思います。

第3回佐原学プロジェクト会議開催!

今年も残すところ12日となりました。このところ、14日、15日と校内研究会、本日は初任者の授業研究のための主任による示範授業と研修続きの毎日です。

そのような中、11月末に始動した「わくわく佐原学(仮称)」のプロジェクトチームによる第3回会議を16日(金)に開催しました。

今回は、官公庁や名所・旧跡等から収集したリーフレットやパンフレットを活用したり、各学年の今までの実践を洗い出したり、佐原学として取り入れられそうな学習財を発掘したりというようなことを、フリートーキングで行いました。冬季休業中の自主研修(?)の課題にも話題が及び、プロジェクトメンバーの意識の高さに脱帽です。

確かな学びの早道「読書」事業&第3回校内研究会

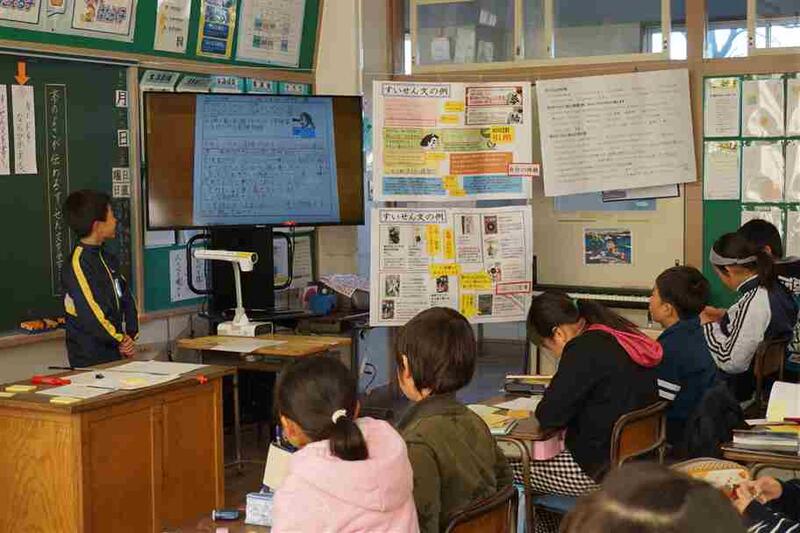

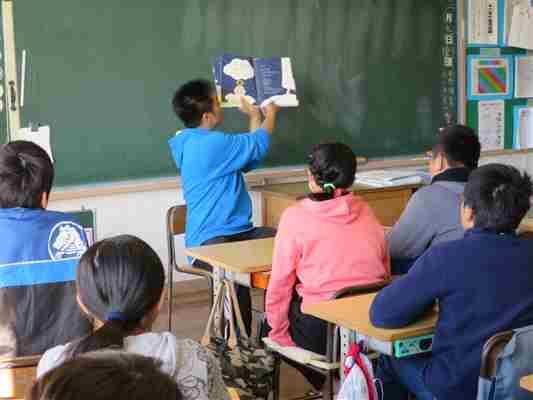

確かな学びの早道「読書」事業の実践協力校として、14日(水)に、県教育庁指導課から講師をお招きして、6年2組で研究授業を行いました。「1年生に向けて物語を書こう」という単元を構成し、「自分の選んだ絵本を読み、どのように物語を作るのかをイメージして、学習の見通しをもつことができるようにする」という目標を設定しました。子どもたちは、明確なめあてをもって、意欲的に取り組むことができました。

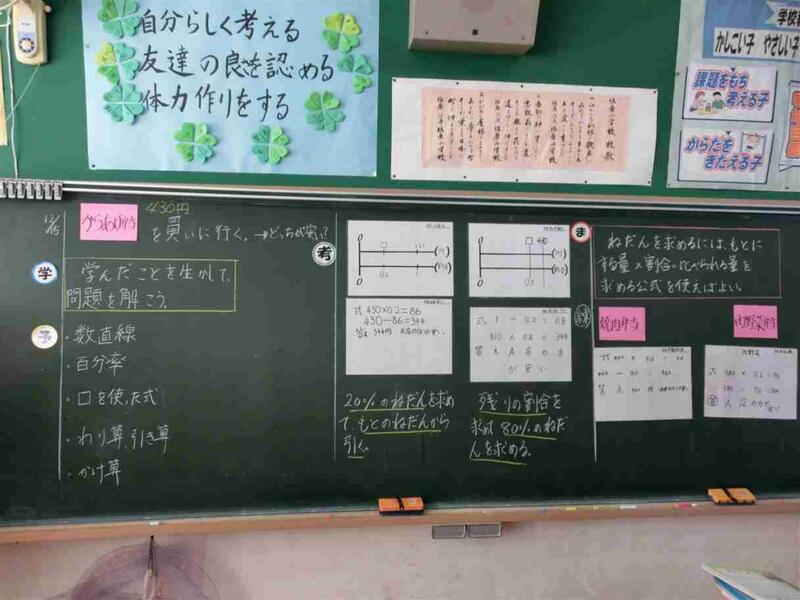

また、15日(木)には、北総教育事務所から3名の講師をお招きして、第3回校内研究会を実施しました。授業展開学級は、以下のとおりです。

【国語科】自分の思いや考えを豊かに表現できる子どもの育成

~ 「書くこと」の指導の工夫を通して ~

2年5組「生きもののことをせつめいしよう」

3年2組「物語のおもしろいところをしょうかいしよう」

4年1組「物語を書こう」

5年1組「本のすいせんをしよう」

【算数科】活用力の向上を目指した算数科学習

~ 知識・技能の定着、算数的活動の充実、活用教材の開発 ~

1年3組「おおきいかず」

2年4組「かけ算(2)」

4年3組「変わり方調べ」

5年2組「比べ方を考えよう(2)」

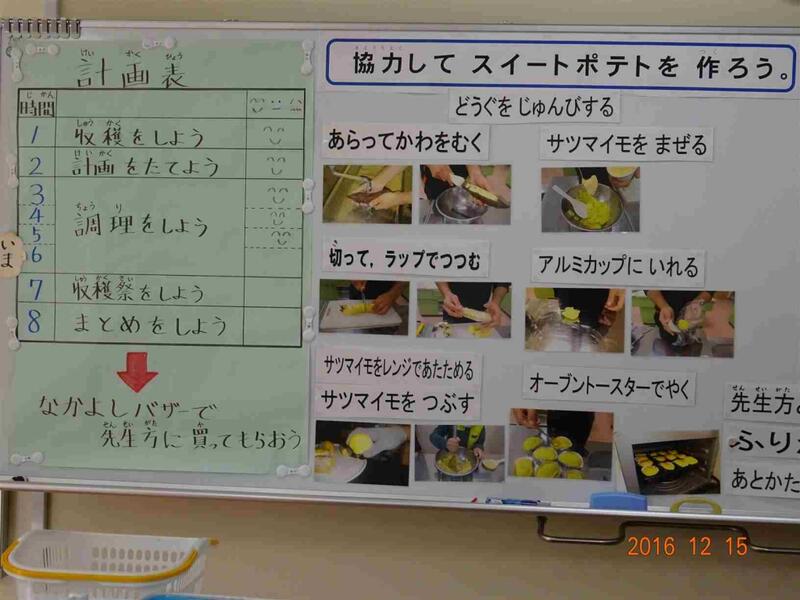

【特別支援教育】共生し合える子どもの育成を目指して

~ 一人一人の教育的ニーズを踏まえた友達とのかかわりを通して ~

ほし1、ほし2合同「収穫祭をしよう」

どの学級も、子どもたちが活発に発言したり、じっくりと考えたり、協力して活動したりして、熱心に学習している様子が伝わってきました。

【確かな学びの早道「読書」事業】

【国語の授業のようす】

2-5 2-5 3-2

4-1 4-1 4-1

5-1 5-1

【算数の授業のようす】

1-3 2-4 4-3

4-3 5-2

【ほし組の授業のようす】

感染性胃腸炎の予防について(注意喚起)

冬場に流行しやすい感染性胃腸炎ですが、本校でも感染した児童が急激に増えていて、特に1年生が多い状況です。感染の機会は至るところにあり、特に学校内では容易に広まりやすい反面、一旦流行すると十分な対策をとることが難しい状況にあります。

そのため、早期の対応が最も重要になります。周囲の人への感染の機会を減らすために、胃腸炎症状がある児童は学校内に長時間いることを避け、早めに自宅で休ませる必要があります。また、ご家庭では、児童に胃腸炎症状がある場合には、無理に登校させないようにしてください。

感染性胃腸炎の予防について、以下のことにご留意くださいますようお願いします。

1 感染性胃腸炎の病原体

様々な細菌、ウイルスなど複数あるが、冬場の発生原因は、「ノロウイルス」が多い。

感染源はカキなどの2枚貝や、感染者の便、嘔吐物などに存在する。

2 「ノロウイルス」の特徴

・感染力が強く、経口感染が多く、誰でも感染し、特に低学年では集団感染しやすい。

・ノロウイルスは、貝の中ではなく、人の小腸粘膜で増殖し、少数(10~100個)の

ウイルスで感染が成立する。

・低温で1週間くらい感染力を保つため、冬場に感染者が多い。

・アルコールや酸には抵抗力が強く、加熱と高濃度の塩素が効果的である。

3 潜伏期と症状

・潜伏期は24時間~48時間くらいである。

・主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であるが、発熱(38℃以下)、咽頭痛などか

ぜに似た症状が主であることも少なくない。通常3日以内で症状は軽減するが、便には

2週間くらいウイルスが含まれているので、感染者は十分な手洗い、入浴時の洗浄に注

意する。下痢、嘔吐等で脱水症を起こしやすいので、水分補給をしっかりする。

4 予防対策

※ 学校では

・運動した後、そうじの後、下校後、食事の前には、うがいをよくし、せっけんでよく

手を洗うよう指導する。

・タオルは必ず自分のものを身に付けて使用するよう指導する。

・必ず上履きをはくよう指導する。靴下は、帰ったらぬいで足を洗うよう指導する。

※ 家庭では

・うがい、手あらいなどの衛生に心がける。

・食材については、生ものはひかえ、加熱85℃以上、1 分以上火を通したものを食べる

よう心がける。

・調理器具の洗浄、消毒方法はまな板、包丁、ふきん、ボール等は次亜塩素酸ナトリ

ウム(ハイター等)200㎎を1リットルに溶かし、5分以上つけこむ。その後、

水道水で完全に洗い流す。または、85℃以上で1 分以上の加熱をする。

・汚物の処理方法は、床上の嘔吐物、便等は、直接手が触れないように、ビニル手袋

をはめ、ペーパータオルなどでおおい、ビニル袋等に入れ、しっかりウイルスの浮

遊を防ぐ。その後、床をハイター等うすめた消毒液で拭く。

・規則正しい生活をし、睡眠、休養、栄養に気をつけ、免疫力の強いからだにするこ

とを心がける。

防犯教室を実施しました!

14日(水)、香取警察署生活安全課から講師の方をお招きして、6年生を対象に防犯教室を実施しました。ケータイ・スマホは非常に便利な道具ですが、使い方を誤ると日常生活に支障が出たり、友人関係のトラブルや犯罪に巻き込まれたりする危険性があります。逆に、本人にはそのつもりがないのに自分が誰かを攻撃してしまうなどの加害者になる危険性もあります。

また、インターネットはいつでも欲しい情報が得られます。勉強でわからないことが出てきたとき、検索をすれば単語の意味もわかるし、世界で、今、何が起こっているのかといったニュースも知ることができます。それに、メールを使えば、瞬時にしてあらゆる場所にいる人や友達に手紙を出すこともできます。知識が広がり、便利な面がある一方で、危険も多く、予期せぬページへとつながることも多々あります。

このような危険性について、具体的な事例を挙げて話してくださいました。子どもたちは情報に敏感で、保護者よりはやくいろいろなことを覚えます。ケータイやスマホについてもあっという間に使いこなします。ご家庭でも、ケータイやスマホ、インターネットの使い方について話題にしてみてはいかがでしょうか。

以下に、表題のような啓発依頼がありましたので、掲載しました。ご一読ください。

児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」増加に伴う広報・啓発

警察庁生活安全局少年課から文部科学省、県教育委員会、市教育委員会を経由して、表題のような広報・啓発の依頼がありました。おもに、中学生、高校生の被害が増加傾向にあるとのことです。小学生も被害にあっていて、平成27年中に被害にあった小学生は、5.3%(20人)、平成28年上半期にあっては、6.7%(16人)と増加傾向にあります。

文書には、「中学生、高校生やその保護者等に対し、自画撮り被害防止のための広報・啓発をお願いします」となっていますが、小学生の保護者も、以下の事項についてご注意ください。

○ 自分の裸をスマホ等で撮影してはならないこと。

○ 先輩や友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真を送ってはならないこと。とりわけ、面識のない者(SNSの相手等)に対しては、絶対に写真を送ってはならないこと。

○ デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは非常に困難になること。

○ 軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険(被害)が生じてしまうおそれがあること。

○ 友達等に裸の写真を送るよう求めたり、友達等の裸の写真を送ったりするほか、友達等の裸の写真をスマホに保存した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被疑者として検挙・補導されてしまうおそれがあること

ワンポイント避難訓練!

13日(火)、昼の清掃時に、ワンポイント避難訓練を実施しました。今回は、職員や児童には事前予告せずに、緊急地震速報の合図で行いました。ワンポイント避難訓練は、

「いつ起こるかわからない地震に備えて、いつ、どんな場所にいても、一次避難を安全に行う能力と態度を育成し、災害から自分の身を自分で守ることができるようにすること」をねらいとしています。特に、いざという時に「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所で身を守るという意識を高めていきたいと思います。

子どもたちは、放送にあわてることなく素早く反応し、机の下に身を隠したり、グラウンドの中央に移動したりと、いざという時に備えて自分の身を守る行動がとれました。

ご家庭でも、それぞれの部屋でどこが安全なのか、避難場所はどこか等々、お子さんと話し合ってみてください。「備えあれば憂いなし」「天災は忘れたころにやってくる」等々を肝に銘じておきたいものです。

【グラウンドでの避難の様子】

【教室・廊下での避難の様子】

校内マラソン大会閉会式を行いました!

6日(火)に実施した校内マラソン大会の閉会式を校内放送で実施しました。各学年男女別に上位6名に賞状と楯を授与しました。どの子も胸を張って、目を輝かせ、大きな声で返事をすることができました。上位入賞を誇りに思うとともに、がんばったという自信がそのような態度にも表れていると感じました。

閉会式では、以下のような話をしました。

「マラソンは、よく人生にたとえられます。また、自分との闘いであるとも言われます。始めは勢いよく走れますが、やがてくたびれて苦しくなってきます。そのときに、がんばってスピードを落とさずに走り続けます。けれど、また少しすると苦しくなってきます。そのときもまたがんばって走り続けます。

この繰り返しで、速くゴールできる人と途中であきらめてしまい、遅れてしまう人に分かれます。走りきるだけの体力をつけるための事前練習をしっかり行ってきたことと、あきらめてしまいそうになる自分自身の心に負けない忍耐力や精神力によってきまってくるものだと思います。

これから先、困難にぶつかったときには、このマラソン大会で学んだ『目標に向かってしっかり準備して力をつけること』、『あきらめずに粘り強く続けること』を思い出して、あきらめることなく、困難に立ち向かって乗り越えていってほしいと思います。

皆さんを支えてくださった全ての方々に感謝しながら、マラソン大会を振り返ってください。」

【各学年の入賞者】

1年 2年 3年

4年 5年 6年

【事前指導】

【賞状授与】

5年 6年

読書の充実を目指して、「朝の読書」をがんばっています!

本校では、朝の静寂の10分間から一日の教育活動が始まります。運動部と文化部に加入している児童は、朝練習を行っていますが、それも7時50分には終了し、「朝の読書」に確実に間に合うようにしています。「朝の読書」の原則は、次の4つです。

1 みんなでやる

2 毎日やる

3 好きな本でよい

4 ただ読むだけ

この「朝の読書」を通して、子どもたちは読書の楽しさを知り、読書が習慣化してきています。ちなみに、「朝の読書」とは、小・中・高校の各学級・ホームルームで、毎朝、10分程度の時間を設定し、各自が持参した本を自由に読むという活動です。

子どもたちの言動から

朝、旧第三校舎前で登校指導をしていると、子どもたちは、大きな声で「おはようございます。」と元気にあいさつをしてくれます。最近は先にあいさつしてくれる子どもたちが増えてきていて、寒さとは反対に、心がぽかぽかしてきます。

ここのところ、定番の「おはようございます。」に加えて、「いつもありがとうございます。」とあいさつしてくれる子もいます。

これは、先生方にお願いして、朝の会で、「見えないところで学校教育を支えてくれている方々がいる。」ということを話してもらった成果だと思っています。内容は、次のようなものです。

「佐原小学校には、勉強を教えてくれる先生方がいるだけでなく、みなさんが安全で楽しく学校生活を送ることができるように用務員さんや支援員さん、図書室事務員さん、給食の配膳員さんなど、たくさんの人たちがいて、みなさんの見えないところで支えてくれています。」

「学校でみなさんのために働いているすべての人たちに、感謝の気持ちを込めてあいさつができるようになってほしいと思います。それだけでなく、『いつもきれいに掃除してくれて、ありがとうございます』、『いつも給食の配膳、ありがとうございます』、『図書室を使いやすいようにしてくれて、ありがとうございます』など、言ってもらった人がうれしくなるようなあいさつをしてほしいと思います。」

先生方の呼びかけにすぐに反応し、行動で示してくれた子どもたちに大きな拍手を送りたいと思います。

PTA一日参観時の保護者の方々の感想から

11月にPTA一日参観を実施しました。その際、多くの保護者の方々から感想をいただきましたので、抜粋して紹介いたします。

○ 子どもたちにとっては長いであろう授業時間を、一生懸命に取り組んでいる姿に、成長を感じるとともに、先生方のご指導に本当に頭の下がる思いでした。

○ 教室のかべに写真や絵などがたくさんあり、いろいろなことが(学校での様子が)よくわかりました。

○ 子どもたちは楽しそうに授業を受けていました。途中で子どもの興味を引きつけるような先生の声かけがよかったです。

○ 先生方がよく見てくださって本当に感謝しています。次の参観も楽しみです。

○ クラスメイトの笑顔がいっぱいで楽しく学校生活を送っているのがよくわかりました。うれしくもあり、安心しました。

○ 先生と子どもたちの言葉のキャッチボールがいつ来てもあたたかく、かつテンポよく、とても好きです。クラスがよい雰囲気で、楽しく参観させていただきました。

○ As usual very good balance by teacher. Pace of classwas excellent: all of the students could follow along. Excellent!

○ 小学生とは思えないほどのエネルギーとすてきなハーモニーと佐原小らしさを見せてもらいました。

△ 活発に手を挙げ、楽しい雰囲気で授業が行えてとてもよいなと思いました。反面、途中で話をさえぎって話し始めてしまったり、授業中に歩いてしまったりする場面が見られたので気になりました。

△(授業内容について)クラスによって差があると思いました。

これらの感想から、「こうあってほしい!」という保護者の思いが読み取れます。

授業の様子や内容に学級差があること、授業中の話の聞き方、態度(立ち歩き)などに対するご指摘については真摯に受け止め、今後の指導に役立てていくことを職員間で共通理解しました。多くの貴重なご意見、ご感想をいただき、励みになりました。

第57回校内マラソン大会実施!

好天に恵まれ、「第57回校内マラソン大会」を行いました。子どもたちが練習の成果を十分発揮できるように、全職員が前日は暗くなるまで、当日は朝早くからコートブラシをかけてグラウンドを整備したり、走路をチェックして安全面に気をつけたりと細心の注意を払って準備しました。まさに、「チーム佐原小」としての底力を発揮して、子どもたちのために万全の体制を整えました。また、安全協会の4名の方々には長時間にわたり、子どもたちの安全確保にご尽力いただきました。ありがとうございました。

この日をわくわくして迎えた子、走るのが苦手で不安な気持ちで迎えた子、何位になるとか、何秒縮めるとか具体的な目標をもって臨んだ子等々。開会式の意気込み発表では、各学年2名の代表児童がめあてを発表しました。どの子もしっかりとした態度で意気込みを話すことができました。

8時45分、予定どおり2年生女子からスタート。最終の6年生男子まで、ほぼ日程どおりに進行することができました。一人一人が自分の目標に挑戦し、これまでの練習の成果を出し切って、全力でゴールを目指して走り抜きました。

試走のタイムを縮めたり順位をあげたりした子、練習では出せなかった記録で見事に走りきった子…。どの子も最後まであきらめずに完走することができました。最終着が決まっていても、最後のランナーに学級・学年の枠を超えて声援を送った子どもたち、そして、その声援に応えて全力で走りきる子の姿に感動しました。全力でがんばった児童の皆さん、実に立派でした。

また、200名を超える多くの保護者の皆さまが応援に駆けつけ、温かい声援をおくってくださいました。子どもたちの何よりの励みとなりました。ありがとうございました。

○ 6年生女子の感想

今年のマラソン大会は、今までのマラソン大会とは違って、小学校生活最後という思いが強かったので、少し緊張しましたけど、自分のペースで1,800mを走りとおすことができました。また、6年生らしい応援もできたと思います。駅伝部に入ったり、自主練習をしたりした成果が出てよかったです。

○ 6年生男子の感想

マラソン大会では1,800m走りました。走り終えてよくできたと思うことが2つあります。1つめは、全力を出し切って目標としていた6分30秒は切れなかったけど、6分31秒といういい記録が出せたことです。2つめは、ゴールした後、走っている友達をしっかり応援できたことです。小学校でのマラソン大会はこれで終わりですが、この経験を生かして中学校でも部活動や勉強に一生懸命取り組みたいと思います。

【準備完了したコース】

【開会式(放送)】

【スタート地点で】

【準備運動】

【走っているようす】

10日から冬の交通安全運動が始まります!

冬休みまであと17日となりました。子どもたちは、学習に、生活にがんばっている毎日です。例年、年末は交通事故が増加傾向にあり、重大交通事故の発生が予想されます。子どもたちが交通事故の被害にあわないように、交通ルールの遵守を指導していきます。

さて、昨日、地域の方から交通安全について情報提供がありました。

① 横断歩道上で両手を広げて車を通さないようにしている。クラクションを鳴らしてもやめない。

② 出勤のために駐車場から車を出そうとしているのに、その前に車を停車させて子どもをおろしている。

③ 諏訪下周辺の一方通行の道路に駐停車している車があり、渋滞のもとになっている。

様々な事情があることとは思いますが、ルールとマナーを守って近隣の迷惑とならないようにお互いが気をつけたいものです。

11月末現在、千葉県の交通事故死者数は163名で、前年比+9名となっており、

愛知県に次いで全国ワースト2位という不名誉な記録となっています。また、香取警察署管内を見てみると死者数9名で、市原警察署管内に次いでワースト2位。こちらも不名誉な記録です。

小学生の交通事故では県内で3名が亡くなり、前年比+2名となっています。3名の状態別は、1名が歩行中、2名が乗用車乗車中となっています。

この冬の交通安全運動の重点でもありますが、ご家庭では、「後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの正しい着用」を、ぜひ、子どもたちに徹底させていただきたいと思います。また、保護者の皆様におかれましても、「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」を徹底してくださいますようお願いします。

第16回多古町近隣小学校駅伝大会!

3日(土)、多古町あじさい遊歩道周辺を会場に、第16回多古町近隣小学校駅伝大会が開催されました。この大会は、男子の部5区間、女子の部5区間と男女別に競われていましたが、2年前から男女混合で3名ずつ計6区間での競技となりました。

選手層の厚い本校としては、男女別5区間で競うほうが有利なわけですが、小規模化している近隣校の現状を見ると、男女混合6区間で競うほうが参加しやすいというのが当然です。

子どもたちは、香取市小学校駅伝大会が第3位だったので、そのリベンジに燃え、意気込んで練習してきました。この大会が平成28年度の最後の大会であり、練習の成果を十分に発揮して悔いの残らない走りをするよう伝えました。

子どもたちは練習の成果を遺憾なく発揮してがんばりましたが、惜しくも第3位という結果でした。6年生は最後の大会でしたが、いままで佐原小学校の顔として、成績はもちろん態度面でも立派にリードしてくれました。5年生は今日の結果に決して満足していない様子が伺えました。この悔しさを来年度の大会で晴らすぞという決意を新たにしたことと思います。また、5年生女子が第2区で区間賞を受賞しました。

明日は、校内マラソン大会。今まで心を一つにしてがんばってきたチームメイトが、明日は競い合うライバルとなります。熾烈な上位争いとなりそうです。

なお、優勝は小見川中央小で3連覇、準優勝は小見川東小学校でした。奨励レースの部では、本校が、男子が1位と6位、女子が1位と2位を独占しました。土曜日にもかかわらず、多くの保護者の方々が応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。関係者の方々、お疲れ様でした。

火災を想定しての避難訓練実施

2日(金)、本年度3回目の避難訓練を実施しました。今回は、8時30分に家庭科室及び第2理科室で火災が発生したという設定です。

今回の避難は、7分27秒で完了しました。全員の避難完了後、次のような話をしました。

「『おかしも』の約束を守って安全に避難することができました。香取地区での火災発生状況は、昨年が70件、今年は12月2日現在で53件発生しており、平均して1週間に1回以上火災が起きている計算になります。万が一、佐原小学校で火災が発生してしまった場合、最も大切なことは、全員が早く安全な場所に避難して、死亡者や負傷者を出さないことです。火災でこわいのは、火よりも煙に巻かれて一酸化炭素中毒になることです。ですから、ハンカチで煙を吸うのを防いだり、低い姿勢になったり、話したりしないことが大切です。今回の訓練は、全体的にはよくできましたが、ハンカチをもっていない子が何人か見られました。『自分の命は自分で守る』という強い決意をもって、避難訓練はいつも100点だと胸を張って言えなければなりません。」

【階段での避難のようす】 【廊下での避難のようす】

全校朝会、校内放送で実施!

1日(木)、12月の全校朝会を実施しました。今回も前回に引き続き、校内放送で行いました。

今月の歌を斉唱したあと、児童会本部役員からのお知らせ、委員会からのお知らせがありました。

次に、賞状伝達を行いました。子どもたちの活躍がめざましく、運動関係、図画関係、書写関係と多くの賞状を伝達しました。受賞された皆さん、おめでとうございます。また、前回から実施した受賞者の一言感想ですが、今回も内容の濃い感想発表ができました。

最後に校長の話として、次の3点について、パソコンを使って説明しました。

1 子どもたちの活躍のようす

・ふるさとフェスタさわら2016

・香取市小学校駅伝大会

2 最近、気になること

・学習中の姿勢

・鉛筆の正しいもち方

3 今日の本題「小野道風について」(新橋本の山車人形)

「あきらめなければ、いつかはできるようになる」という話です。

皆さんも、道風を見習ってこれから練習する書き初めをがんばりましょう。

【掲示委員会・給食委員会からのお知らせ】

【駅伝・ポスターコンクールの賞状伝達】

【校長講話・小野道風の話】

学力向上強化月間継続中!

また、1日未明にうれしいニュースが飛び込んできました。エチオピアの首都アディスアベバで開かれている国連教育科学文化機関(ユネスコ)の政府間委員会は30日(日本時間1日未明)、日本が無形文化遺産に提案していた「山・鉾・屋台行事」の登録を決定しました。

山・鉾・屋台行事は「佐原の大祭の山車行事」など地域の安泰や厄よけを願う全国18府県の祭礼行事計33件で構成されています。迎えた神をにぎやかし、慰撫するため、木工や漆塗り、染め物といった伝統工芸で華やかに飾り付けた山車などの造形物が街を巡るのが特徴です。いずれも国の重要無形民俗文化財に指定されています。

さて、学力向上強化月間を設定して3週間が過ぎます。学習規律については、年度当初から重点課題の一つとして取り組んできましたが、改めて学力向上強化月間最初の週に、各学年の学習規律の定着状況チェック(担任による自己評価)を実施しました。結果は以下のとおりです。

・机上の整理については、どの学年もおおよそ身についています。(2.9)

・学習中の姿勢は、高学年が低い傾向がうかがえます。(2.1)

・下敷きの使用は、2、3年生の定着率が低いようです。(79%)

・鉛筆の正しいもち方は、1年生が一番よく、高学年が低い傾向です。(44%)

・学習問題とまとめの板書は全学年ほぼ板書しています。(3.2)

・聞く姿勢、話す姿勢は低学年がまだ不十分なようです。(2.3)

(4:そう思う 3:ややそう思う 2:あまり思わない 1:思わない)

学力向上強化月間終了後、速やかに同じ項目で学習規律の定着状況をチェックします。確かな学力の向上を図るためには、学校において、支え合い、高め合う学級や学年集団づくりを行うとともに、子どもたちが落ち着いた雰囲気の中で学習に集中することができる環境づくりに取り組むことが重要です。

そのためには、学びの基盤となる学習規律を子どもたちに定着させることが求められます。学習規律は、学級集団の中で自然に確立されていくものではなく、教師の意図的・計画的な指導によって、子どもたちに身に付いていくものです。また、子どもたちの守るべき学習規律は、教師が守るべき指導の規律でもあります。校内の教師間の共通理解や全教師による共通実践が欠かせません。各学年の学習規律のさらなる定着を期待したいと思います。

香取市小学校駅伝大会 第3位!

29日(火)、絶好の駅伝日和に恵まれ、香取市小学校駅伝大会が東総運動場を会場に行われました。この運動場は、ふだん風が強いので有名ですが、今日は比較的穏やかでした。26名(5年;9名、6年;17名)が心を一つにし、1本のたすきに思いを込めて走り通しました。

駅伝の部は、1区から最終6区まで終始トップ争いをして白熱の展開となりました。最後は、佐原小、小見川中央小、北佐原小の3校の優勝争いとなりましたが、惜しくも第3位という結果でした。なお、優勝は小見川中央小で2連覇、準優勝は北佐原小でした。

奨励レースの部は、男子2レース、女子2レースの計4レース行われました。全4レースとも本校代表が見事第1位に輝きました。

子どもたちは練習の成果を十分発揮してがんばりましたが、結果に満足していない子が多く、12月3日(土)に行われる多古町近隣小学校駅伝大会でのリベンジに燃えているようです。多古の地でのさらなる活躍を期待したいと思います。

ご多用の中、また寒い中にもかかわらず、多くの保護者の方々から力強い応援をいただきました。ありがとうございました。

また、この大会で、PTA施設充実費で作成していただいた「佐原小学校」ののぼり旗を初めて使用いたしました。子どもたちの活躍を後押ししてくれる貴重なアイテムとなりました。ありがとうございました。

「わくわく佐原学(仮称)」始動!

利根川や小野川の水運を利用して「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた佐原。人々は、江戸の文化を取り入れ、さらに、それを独自の文化として発展させてきました。その面影を残す町並みが小野川沿岸や香取街道に今でも残っています。また、恵まれた自然や歴史、伊能忠敬をはじめ優れた業績を残した先覚者もいます。

このような佐原の歴史、自然、文化、ゆかりの人物について学び、将来に生かすことを、『わくわく佐原学(仮称)』として系統立てていきたいと考えました。「ふるさと」を想い、「ふるさと佐原」を愛する子どもたちを育てていきたいと強く思います。

今、本校で学んでいる子どもたちが5年経ち、10年経ち、そして、父となり、母となったとき、一緒にがんばった友達を、母校を、ふるさと佐原を思い出してほしいと願い、総合的な学習の時間を中心に、『佐原学』を体系的に学び、教育の種まきをしていきたいと考えます。一人でも多くの子どもたちが地域での充実した生活を営んでいくきっかけになればと思います。

まだまだ模索の段階ですが、新しいものを創るということではありません。現在、学んでいることを、『佐原学』という視点から見直し、それを一つの軸として学際的に取り上げていけるように、プロジェクトチームを立ち上げ、研修を深めていきたいと思います。ご意見をお寄せいただけると幸いです。よろしくお願いします。

他校の若手教員が本校で研修しました!

28日(月)、今年度教員になった2名の先生方が6年1組に研修にきました。これは、千葉県の「教職ライフステージ研修」に従い、初任者研修(1年目)対象者が他校での一日研修、フォローアップ研修(2,3年目)対象者が異校種または社会奉仕または自然体験等から選択して研修を行うものです。

本校へは高校から1名、中学校から2名、近隣小学校から5名の計8名が研修にきました。本日が最終の受け入れ日です。わずか一日の研修ですが、多くのことを学び、明日の千葉県教育を支える教員として大きく成長してほしいと思います。

ふるさとフェスタさわら2016

27日(日)、小雨が降る寒い中、市民交流と地域産品PRをテーマに、農業団体・商工団体等が出店して、『ふるさとフェスタさわら2016』が開催されました。主な内容は、「食の文化祭&商工業振興祭」、「小江戸さわら元気市」、「正しい消費生活展」、「子ども会まつり」等で、会場いっぱいにさまざまな催しが繰り広げられました。

オープニングで、「食&ふるさと発見!」ポスターコンクールの表彰式があり、本校からは、特別賞を受賞した4名が表彰されました。

『明日へきらめけ佐原小文化発表会』として、9時30分から吹奏楽部、9時55分から合唱部、10時20分から郷土芸能部が、本年度最後の演奏を披露しました。どの部も今までの活動の集大成として、練習の成果を十分発揮して、会場から大きな拍手をいただきました。

【「食&ふるさと発見!」ポスターコンクール表彰式】

【表彰された作品】

【吹奏楽部、合唱部、郷土芸能部による演奏】

寒さ到来、特別教室にストーブ設置

24日(木)、真冬並みの寒気が流れ込み、千葉県内でも広い範囲で雪が降りました。香取市では降雪はありませんでしたが、千葉市では2センチの積雪があり、11月の積雪は1966年(昭和41年)の観測開始から初めてのことだそうです。

東京でも11月に雪が降るのは54年ぶりで、積雪は1875年(明治8年)の統計開始以降初めてとのことです。

今朝は、昨日の影響で路面凍結の恐れがあり、部活動を中止とし、安全に気を付けて登校するよう全家庭に注意喚起のメールを送信しました。朝夕の冷え込みは、日に日に厳しさを増してきているように思います。

本日、特別教室にストーブを設置しました。一昨年までは各教室でもストーブを使用していましたが、昨年9月にエアコンが設置されたため、現在は第二理科室や図工室、図書室等でストーブを使用します。6年生と担当職員で設置しました。6年生が協力し合いながら、特別教室にストーブを運んでくれました。学校のために働く6年生の姿を下級生の子どもたちは、しっかりと見ています。こうして、佐原小学校よきの伝統が受け継がれていきます。

「先生、いつから使うの?」とつぶやく声が聞かれました。「来週に試しだきをして、12月1日からだよ」と返答すると「え~っ」と残念そうな声が・・・。それでもストーブにあたる仕草をして楽しんでいる様子がほほえましく感じられました。

学校保健委員会を開催しました!

24日(木)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の先生方、PTA本部役員、厚生委員会、学校の担当者で構成する学校保健委員会を開催しました。

体と心の教育は、学校だけのものではなく、生活の場である家庭、そして、地域社会が常に協力し合って取り組んでいかなければならない問題です。

また、年々多様化、深刻化する健康問題への対応には、必要な知識や技能をもった専門家の助言が大きな力になります。本校では、学校保健委員会を、学校、家庭、地域社会、さらに、専門家の連携を図るための中核的な組織ととらえ、ともに考え、問題を解決する方法についてアイデアを出し合いながら、子どもたちの健全な成長をサポートしていくものととらえています。

本日の学校保健委員会では、「佐小っ子の健康課題の解決に向けて」と題して、各種健康診断の結果やアンケートによる生活習慣の現状から見えてくる課題について話し合いました。おもに、以下のようなことが話題となりました。

○ 運動器検診について

○ 未処置歯、治療率、歯磨きについて

○ 県平均と比較して肥満度が高い状況にあることについて

○ 「早寝・早起き・朝ごはん」特に就寝時刻について

○ 食生活の改善について

保護者の方から、日ごろの生活習慣で気にかかることを出していただき、それについて、学校医、学校歯科医の先生方から、ていねいな回答をいただきました。

限られた時間ではありましたが、有意義な話し合いができました。今後、成果を確認し、「佐小っ子の心と体の健全育成」に向けて、学校・家庭・地域社会が協力し合っていけるような方向性を探っていきたいと思います。

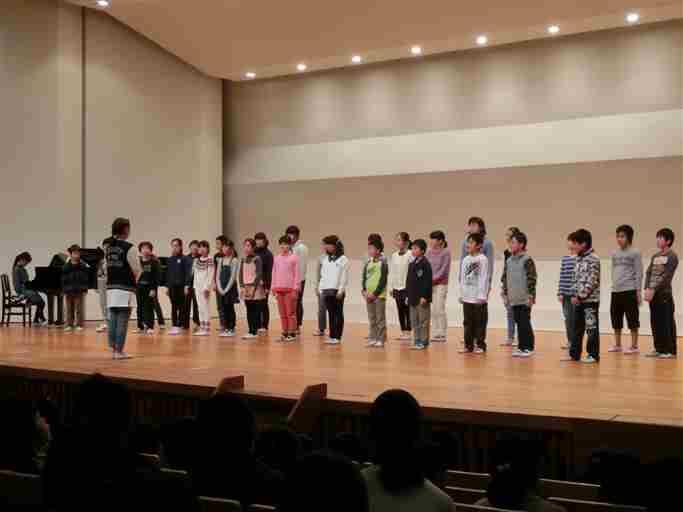

一日参観 音楽集会編「ふるさと佐原」の種まき!

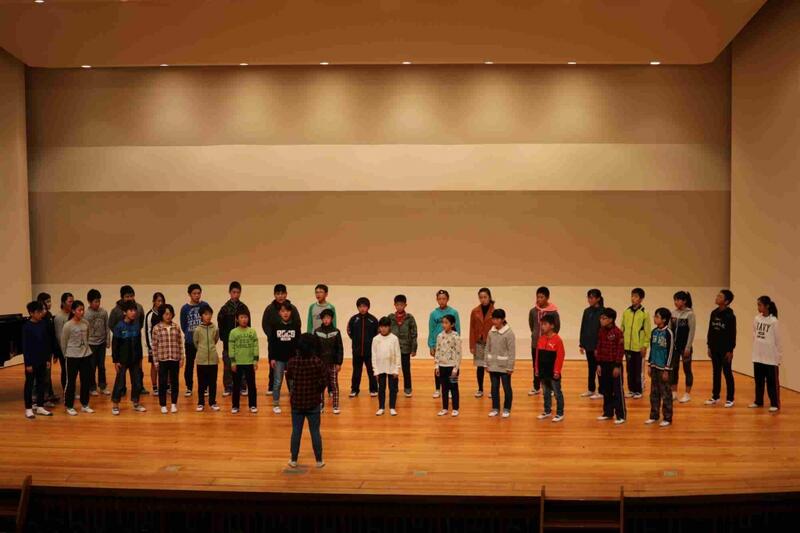

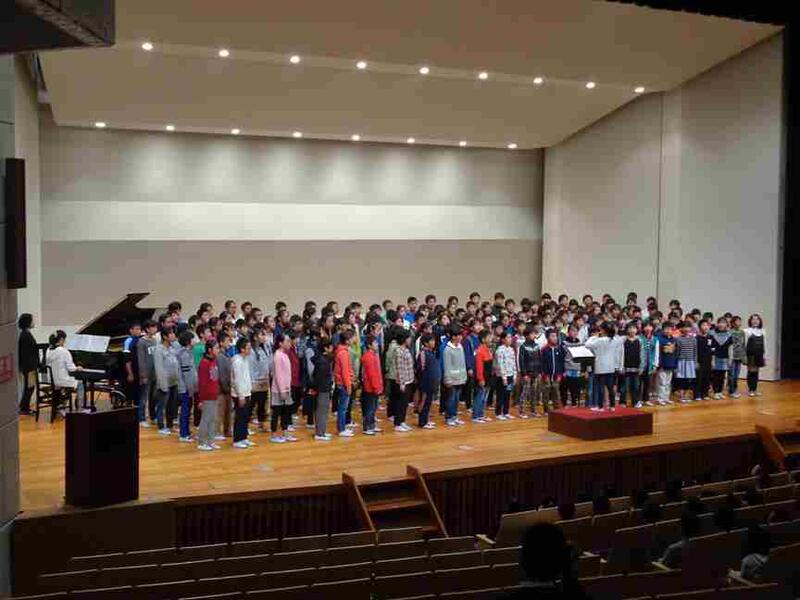

香取市佐原文化会館を会場に行われた本校4~6年生による音楽集会は、多くの保護者の皆様から子どもたちへの温かい声援をいただき、ありがとうございました。

この音楽集会は、音楽の学習発表の場であると同時に、各学年の協力性や思いやりを育む大切な機会と捉えています。音楽が得意な子、苦手な子、様々な個性をもった子どもたちがこの日のために心を一つにして取り組み、今日のステージ発表を迎えることができました。

この音楽集会で、合唱を通じて仲間のよさを認め合い、お互いに高め合い、励まし合い、協力し合って一つのハーモニーをつくりだすことができました。多くの学年・学級で仲間同士の絆が深まり、感動体験を共有できたことに意義を感じます。

また、合唱部の発表では、日ごろの練習の成果を遺憾なく発揮して、「友だちだから」と「ふるさと」の2曲を美しい歌声で披露してくれました。

今日、ここにいる子どもたちが、5年経ち、10年経ち、そして、父になり、母になったときに、今日のこの音楽集会を、この歌を、そして、一緒にがんばった友達を、母校を、ふるさと佐原を思い出してくれたなら、本日の音楽集会に向けた教育の種まきも大きな意味をもつものと思います。

○ 音楽集会実行委員長の話

今日は、皆さんが楽しみにしていた音楽会です。今までの練習の成果を発揮して、すてきな歌声を披露してください。6年生は、小学校生活最後の音楽集会です。心をこめて、6年間で一番の歌声をひびかせてください。今日の音楽集会は、いろいろな合唱曲を聴くよい機会です。それぞれの曲のよさや学級のよさを感じとりながら聴いてください。 それでは、音楽集会がすてきな集会となるよう、皆さん、がんばりましょう。 |

【4年】

【5年】

【6年】

【合唱部】

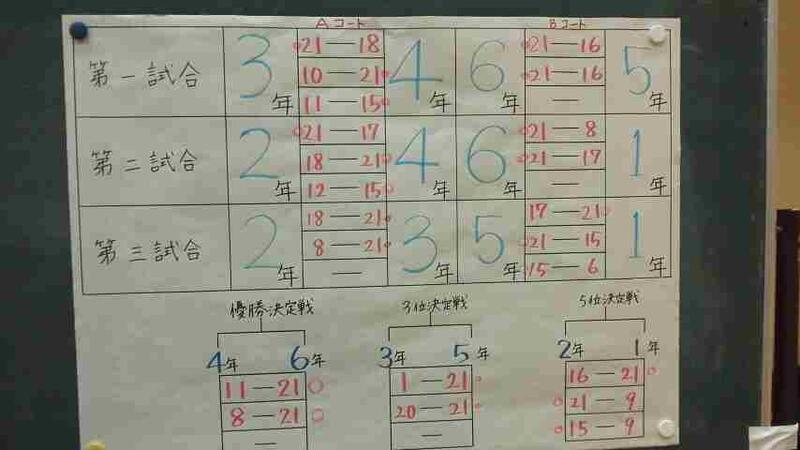

各学年の団結力、パワーが炸裂! 6年部、見事に優勝!

昨年度優勝した旧6年部(現中学1年部)から、新しい優勝杯を寄贈していただきました。ありがとうございました。各学年とも優勝をめざすという意気込みがいっそう高まったのではないかと思います。

選手宣誓では、途中にリオ五輪の再現を思わせるような6年部の名?迷?演技があり、早くも爆笑の渦。会場は一気に和やかな雰囲気となりました。始球式でも数々の演出が盛り込まれており、私もその一員としてがんばりました。学年部長を中心にした6年部のまとまりやサービス精神の旺盛さ、ノリのよさ等々、素晴らしいと思いました。

今年は接戦が多く、フルセットで勝敗が決する試合が大半でした。そんな中、6年部は前評判どおりの強さを発揮し、3試合をいずれもストレートで勝ち、念願の優勝を果たしました。開会式ではユーモアを、そして、勝負に徹するときには実力を遺憾なく発揮するという抜群のチームワークで見事頂点に立ちました。『おめでとうございます!』

どの学年も、声を掛け合い、最後までボールを追いかけ、選手も応援も一体となってがんばるという熱意は素晴らしいものがありました。一汗かいたあとはお互いの健闘を讃え合い、まさに、この大会の大きな目的である『親睦を深める』ということが達成できたと確信しております。

この大会では、バレーボールを通じて仲間のよさを認め合い、お互いに高め合い、励まし合い、協力し合って、学年の絆はもちろん、佐原小学校PTAとしての一体感をつくりだすことができました。また、多くの方々がこの思いを共有できたことと思います。

最後になりますが、この大会のために、計画から準備、会場設営、運営等々、お骨折りをいただきました成人委員会の委員長並びに委員の皆様に心から御礼申し上げます。皆さん、お疲れ様でした。

【表彰式 団体の部】 【表彰式 優秀選手の部】

【試合結果】

一日参観 子どもも担任も張り切っています! ぜひ参観を!

21日(月)、22日(火)と2日間、一日参観を実施します。今日は、その初日です。

授業はもちろん、朝の読書タイムや給食の準備、清掃活動を熱心に参観してくださった保護者の方々、ありがとうございました。

本日は、日常の授業のほかに、1年生から3年生までの「音楽発表」、香取警察署の方々による「防犯教室(4,5年生)」、人権擁護委員の方々による「人権教室(3,5年生)」を実施しました。

学年が上がるにつれて、参観者の数が少なくなっていくのは、どの学校でも同様の傾向があるようで、本校でもそのような傾向が見られます。子どもたちの発達段階から考えて保護者の参観を望まなかったり、参観者が少ないので教室に入りにくかったり…と、様々なことが考えられますが、本校の教育に信頼を寄せてくださっている証しだともいえると思います。

低学年の子どもたちは、保護者の方が来られるとうれしいようで、後ろをちらちら見たり、いつもより張り切ったり、逆に緊張したりと、保護者の方々をすごく意識している様子が随所に見られました。

保護者の方々は、音楽発表の時間の参観が一番多かったようです。発表を聴き、お子様の成長を目の当たりにすることができたのではないでしょうか? 発表当日の姿はもちろん、そこに至るまでの過程、努力の姿を、家庭での話題にしていただけたらと思います。

運動会でおいしい弁当をつくって子どもを精一杯応援している姿同様、授業参観でも子どもたちを背中から愛情こめて応援している姿が、とてもほほえましく感じました。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。