文字

背景

行間

香取中日誌

体育祭を終えて

9月10日(土)さわやかな秋空のもと体育祭を行って2日。今日は振替休業で学校はお休みですが、みなさんいかがですか。疲れはとれたでしょうか。今日は宇宙の日。1992年の今日、毛利衛さんが、アメリカのスペースシャトル・エンデバーで宇宙へ飛び立った日です。体育祭が行われた日は中秋の名月。秋の夜に、くっきりと美しい月が見えました。離れていても、地球のどこからも、あの美しい月が見えたのでしょうか。「月がきれいだね。」と空をゆっくりみられる平穏な時をどこでも迎えられることを願いたいですね。

フォトアルバムに体育祭の模様をアップしましたのでお楽しみください。

第19回 香取中体育祭

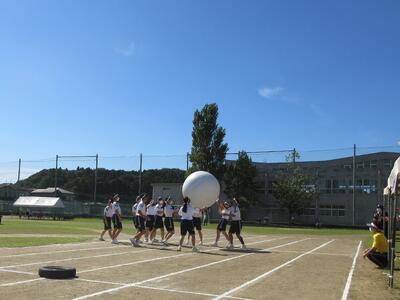

9月10日(土)気持ちよい秋の青空のもと、第19回香取中体育祭が開催されました。練習の成果を存分に出し切った生徒のみなさんお表情は、今日の天気のごとく晴れやかだったと思います。結果的には総合優勝 紅組、紅白リレー優勝 紅組、応援賞 紅組と3冠を紅組がとり、勝敗はついたものの、その努力と頑張り、団結力に優劣、勝ち負けはありません。全校女子ダンスでは男子からアンコールがかかり、再パフォーマンスでは、男女一体になっての全校ダンス?! そして最後の種目の紅白リレー。勝敗がついたあとの退場では、全選手が笑顔で、会場に手を振る姿は忘れられません。これぞ体育祭です! そして全校協力しての後片付け(ご来場の保護者の皆様にも片付け等をご協力いただきまして、お礼申し上げます。)キビキビ動く姿に香取中の底力を感じました。ご来場いただきました保護者のみなさまのおかれましても、ありがとうございました。

※このページで紹介しきれなかった画像については、「フォトアルバム」コーナーをご覧ください。随時更新していきます。

すがすがしい体育祭の朝

おはようございます!9月10日(土)気持ちのよい朝を迎えました。香取中の校庭、校舎に朝日が映える絶好の体育祭日和です。 生徒のみなさん、一人一人にとって意義ある体育祭にしたいですね。

久しぶりに朝からの晴天です。暑さが予想されます。熱中症に十分注意して実施したいと思います。暑さケアのための帽子、水分補給のための水筒、タオルなど、そして感染症対策を忘れないようにして、万全の体調で体育祭を臨みましょう。保護者の皆様(保護者お二人まで、兄弟はご来場できません)につきましても、感染症対策、熱中症対策をされて、健康チェックシートをご持参の上、ご来場ください。お待ちしております。

体育祭前日

9月9日(金)体育祭の前日を迎えました。暦の上では今日は「重陽の節句」。古来中国では奇数は縁起がよいものとされ、その奇数の最大数字が重なる日は「吉日」として、中国から伝わったようです(諸説あります)。命を尊び、健康と長寿を祝う日とされてます。新型コロナウイルス感染症の終息を願うばかりです。重陽の節句といえば「菊の節句」。秋深まれば菊の美しい季節となりますね。

さて、学校では明日の体育祭に向けて午後から会場準備を行いました。学級分担や係別に準備を進めましたが、手際よく、予定よりずっと早く準備を終えることができました。明日の天気は晴れときどき曇り。体育祭日和になりそうです。感染が拡大せず無事実施できることを祈るばかりです。保護者の皆様には2名(兄弟等の見学はできません)までの入場制限をお願いしているところです。また、お越しの際は健康チェックシートをご持参いただきますようお願いします。

明日の体育祭、是非お楽しみください。

体育祭予行練習

9月8日(木)天候が危ぶまれましたが、午前中に無事予行練習を実施することができました。開会式から閉会式まで、約2時間30分の予行練習でしたが、短期間での準備にもかかわらず、生徒は臨機応変に臨むことができ、大変頼もしく感じました。

予行練習の結果は、優勝 紅組、応援賞 白組、紅白対抗リレー優勝 紅組でした。

今年度は保護者のみなさまにぜひ本校の体育祭を見ていただけるよう、生徒・職員感染対策等を講じて頑張っていきたいと思います。

今日の香取中 2

本日9月7日(水)午後からは全体練習。練習に先駆けて、実行委員長から放送をとおして、近隣のみなさまにメッセージをおくりました。その後、男女別パフォーマンス練習、紅白対抗リレー、応援練習を行いました。

<近隣にお住まいの方へ>

私は香取中学校の体育祭実行委員長です。体育祭本番を10日土曜日に迎えます。最高の思い出を全校のみんなで作っていきたいと思い、グラウンドや体育館で練習に励んでいます。放送やかけ声など、大きな音が聞こえると考えられますが、どうぞよろしくお願いします。

※「今日の香取中 1」の中の英語クイズの答えは、ship 船です。

今日の香取中 1

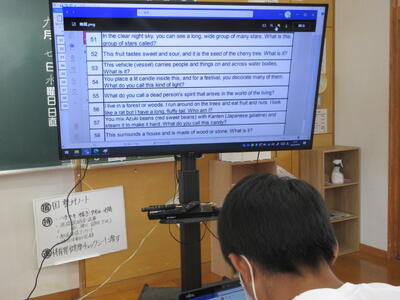

9月7日(水)明日の予行練習に向けて午前中は授業に学年練習と熱が入っていました!生徒は体育祭練習はもちろん、授業も頑張っています。今回は授業の様子を紹介します。

2時間目の3年生は、社会の公民。ニュースなどの情報収集について授業で取り上げていました。「ニュースは新聞、テレビから」という時代から、個々のスマホから必要な情報だけ取り出す時代へ変わってきていますね。2年生は数学。基本的な計算問題について集中して取り組んだいました。

3時間目、2年生理科の授業では、校庭に自生しているムラサキツユクサを採取して、顕微鏡で葉の表皮から、気孔の様子を熱心に観察していました。気孔はまるで「口」のように見えて、植物も「生きている」さまを実感できます。3年生の英語の授業では、ICTタブレットを活用しながら、英語クイズに挑戦。英文で説明されているものが、いったい何かを考える問題。英語の説明文を読まないと答えられないので、楽しみながらも集中して取り組んでいました。ちなみに、こんな問題を生徒は解いていました。答えは「今日の香取中2」の記事にあります。

This vehicle(vessel) carries people and things on and across water bodies. What is it?

霧の朝

日中と夜の寒暖の差からか、霧に包まれて9月6日が始まりました。水田地帯は特に霧が多く発生していましたね。登校時は大丈夫だったでしょうか。

霧が晴れると、暑さが戻ってきました。こまめに水分補給の休憩を入れながら、本日も午前中は通常授業に学年練習、午後からは全体練習を行いました。

今日はまず1年生の学年練習の様子を紹介します。個人種目が100mの徒競走、そして学年種目が、感染対策を講じた「デンジャラスバンブー」台風11号は沖縄九州地方に大きな被害を与えて北上中ですが、こちらのデンジャラスバンブー(台風の目)は、みんなに笑顔を届けてくれそうですよ。

午後からは、男子は四方綱引き、女子はダンスの練習。四方綱引きは通常の綱引きと異なり4本の綱で競い合い、綱の先の旗を早くとったチームが勝ちとなります。腕力だけではなく、知能戦でもあります。転倒など十分安全に留意して本番を迎えられるようにします。応援練習はグラウンドで太鼓の号令のもと、紅白のエールの交換等が行われました。感染予防を講じての応援合戦、知恵を絞って取り組んでいるところです。午後の練習後、生徒は教室に戻り、健康チェック。放課後は放課後係別会議や部活動が行われました。長い一日が続きます。体調を崩さず本番を迎えられるようにしていきましょう。

今日の香取中

9月5日(月)今日から体育祭の練習が本格的に始まりました。午前中は2、3時間目に2年が学年練習、午後からは全校練習。2年生の学年練習では、空気入れに先生方が苦戦した紅白大玉を使った種目の練習を行いました。大玉を使ってどんな競い合いが繰り広げられるか、今から楽しみです。3年生は学級の時間で、10月に行われる会津若松方面の修学旅行の班別行動のコースをタブレットを使いながら調べていました。午後の全体練習は応援団を中心に進められ、男女別パフォーマンス、応援練習を行いました。新型コロナ感染症感染拡大防止に努めながらの練習。10日の本番が無事できることを祈るばかりです。

生徒職員による愛校作業

9月2日午後から1,2年生の保護者と一緒に親子愛校作業を予定していましたが、天候が不順のため、保護者の方の参加をとりやめました。当日午後2時過ぎ、どんよりとした雨空で、一時小雨が降りましたが、その後やんだため、生徒と職員だけで作業を行いました。体育祭に向けて、気持ちよく練習や本番を迎える準備を行うことができました。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |