文字

背景

行間

香取中日誌

銚子市陸上記録会

6月8日(土)陸上競技部は銚子市陸上記録会に参加しました。暑い中でしたが、自己記録更新に向けて、また、自分の目標に向けてチャレンジ。記録会後の集合写真ではどの選手も素敵な表情。きっとそれぞれにとって意義ある記録会だったことでしょう。

郡市PTAバレーボール大会 朝

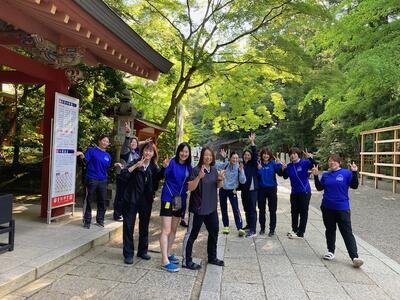

香取中PTAバレーの皆さんが大会を前に、お膝元の香取神宮に参拝。大祓を本殿前で行い、本殿、三本杉に参拝、要石に勝利の願いをしました。選手の皆さん、頑張りましょう!

今日の授業から

6月7日(金)今日は週に1度、ALTの先生がいらっしゃる日。英語の授業を紹介します。1年生は「can」を使った表現。すでに小学校で学んできた表現ですが、あらためて確認をしました。2年生は理由を説明する表現。文法用語ではto不定詞の副詞的用法。グループでカードを取り合い意味が通じる組み合わせかどうかを確認し、ワークシートに記入しました。3年生は文型S(主語)V(動詞)O(目的語)C(補語)「~をーと呼ぶ」の復習。その後教科書の本文を確認しました。

5時間目は道徳。はじめにワンポイント避難訓練。一次避難を確認。その後、1年生は考え議論する道徳。担任に代わり学年の先生が授業を担当。グループで考え意見をシェアしました。2年生は今後行う職場体験学習に備え、働くことについて考えを深めました。3年生も道徳の教科書を使って、互いの意見を聞き合いながら、自分はどんな判断をして行動するか考えました。

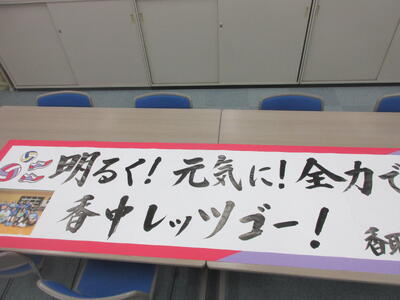

香中レッツゴー! 明日いよいよ大会

明日6月8日(土)郡市P連バレーボール大会に向けて横断幕を準備しました。6月6日にスクールサポートスタッフさんに依頼し、ラシャ紙3枚をつなげ、赤と紫で縁取りをしました。パワーの「赤」、香取中の校章カラーの「紫」。SSSさん曰く、「疾走感をイメージ」し斜めにはり付けています。選手の皆さんの健闘を会場で応援します。

3年親子愛校作業

令和6年6月6日(木)6が3つならぶ日。昔から6歳の6月6日がお稽古を始めるのには良い日とれているようです。とはいえ、6歳を過ぎた私達には、思い立ったら吉日。いつでも「ここぞ」と思ったらAction行動にうつすのはいいことですよね。

ちょっといい話。昨日も愛校作業に備えて用務員さん、教頭先生が草刈り機でグラウンド整備。技術担当の先生もボランティアでわざわざお越しいただき、リヤカーの修理とグラウンドの除草をしていただきました。ありがとうございます。そんな作業をしている中、地域の方が声をかけてくれました。「いつも花がきれいですね。私はあまり花には興味がなかったんだけど、歩いていると四季折々の花を楽しめるんだよね。今はあじさい。春はチューリップがきれいでしたね。水やりも植え替えも大変でしょうね。」こんな言葉をかけていただくと、手入れをしていて良かった。見ていてくれているんだ、とうれしくなります。まさに、お金に換えられない、プライスレス。

さて、今日は午後3時30分から1時間かけて3年親子愛校作業。3年生の保護者のみなさま、お忙しい中お越しいただきありがとうございました。生徒は3年に限らず全校生徒、全職員で校庭整備にあたりました。短い時間でしたが、一気にきれいになりました。この状態を保っていくことが大事。こまめに整備をし続けていきたいと思います。

下校後の1枚

6月5日(水)生徒の皆さんが下校するのを見送り、グラウンド脇の花壇に水をやっていると、その先に素敵な景色があったので1枚撮りました。夕日に映える校舎です。

すがすがしい陽気

6月5日(水)、今日は晴れ。日差しが出ていますが心地よい風が吹いているので気持ちはすがすがしいです。お元気ですか。新年度がスタートして2ヶ月。疲れがたまっている時期です。Take ie easy. 気を楽にして、深呼吸をしてみましょう。日々のちょっとしたところで、思わぬ発見があったり驚きがあって、脳は活性化して気分も上がってくるかもしれません。

2時間目の1年生は国語。脳研究者の池谷裕二さんの「自分の脳を知っていますか」を読みながら、説明的文章の構成「序論→本論→結論」を学び、脳の不思議さについて理解を深めました。私達は物事を判断するとき、実は脳がもともともっている奇妙なクセに影響を受けているようです。ですから、正しいと思っていても脳のクセで間違ってしまうこともある。そのことをわかっていれば、余計な誤解を避けられ、相手に対しても「優しい」対応ができるのかもしれません。池谷さんの文章から、人とのかかわりあいを学ぶことができますね。

2年生は英語。単元テストの振り返りのあと、自分の趣味や友達の趣味を伝える表現『My hobby is to ~』を学びました。趣味の話題からコミュニケーションは広がります。人それぞれの好みから多様な世界を知り、「そうそう」と同感したり「なるほど!」と思ったりしますね。脳にも刺激的です。ちなみに、授業の中で趣味についてメモしてもらったものを一部紹介します。

・My hobby is to watch anime (movie).

・My hobby is to listen to music.

・My hobby is to play the piano.

・My hobby is to sleep.

・My hobby is to play baseball(soccer,tennis).

・My hobby is to play games.

3年生は女子がグラウンドで陸上競技。走幅跳、走高跳、ハードルにチャレンジ。それぞれの種目ごとに練習に励みました。汗をかいても心地よい風でさらっとしていて、過ごしやすい一日となりました。

レッツゴー香取中!

6月4日(火)体育館では香取中PTAバレーの選手みなさんが、監督のもと、8日の郡市PTAバレーボール大会に向けて練習に励んでいます。青いTシャツは香中Pバレーおそろいのもの。香取中PTAバレーの魅力はなんといっても明るく元気。チームワークの良さと技術力。初戦の相手は佐原小学校。善戦することを期待しています。また、練習に香中PバレーOGの方々をはじめお手伝いに来ていただいている皆様にも感謝申しあげます。練習風景と当日横断幕にも使う集合写真を紹介します。みなさんの笑顔が素敵です!

環境整備

6月は校内研究会で2回、外部からお客様をお迎えします。日頃から校庭整備を行っているところですが、6日(木)の午後からは3年生の保護者の皆さまのお力をお借りして全校で校庭整備を行います。今日は技術担当の先生にお願いして、壊れかけのリヤカーを職員と一緒に修理してもらいました。また、用務員さんや教頭先生がグラウンドや中庭、テニスコート周辺などの除草作業をしていただきました。スクールサポートスタッフの方にはタネから育てている百日草をポットに移し替えてもらいました。もう少し成長したら、校庭の花壇に植栽する予定です。午後からは1年生が技術。本立ての製作。キリで穴を空け、釘を打ち付けするなどして組み立て作業を行いました。自分だけのオリジナル本立て。完成が楽しみです。

虫の日

6月4日(火)、今日は「虫の日」。今日から10日まで歯と口の健康習慣です。虫歯のない健康な歯を保つためにも学校でも給食後の歯磨きを推進しています。昼休みにグラウンドや体育館で身体を動かしたい人も、歯がないと力も踏ん張れません。早々に給食を済ませ、歯磨きせず、体育館やグラウンドに直行しないよう声かけをしていきたいと思います。さて、虫歯の「虫」は悪いイメージですね。一方で、私達が暮らす世界では多様な生き物がバランス良くいるおかげで、プラスに循環しています。いろいろな視点をもって考えてみたいですね。

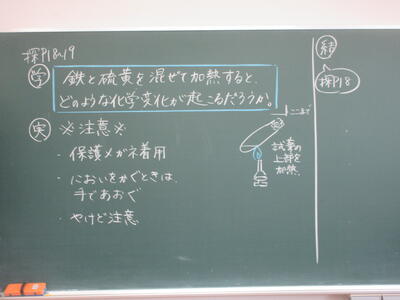

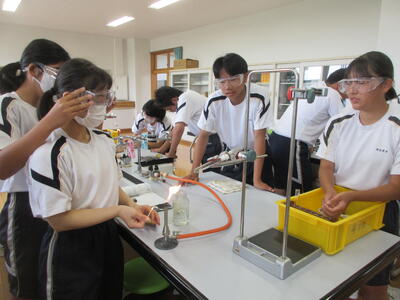

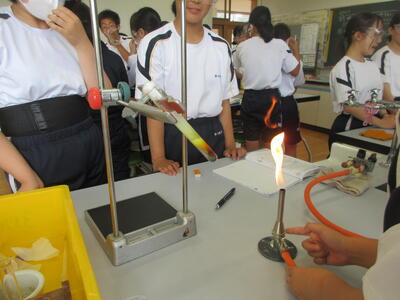

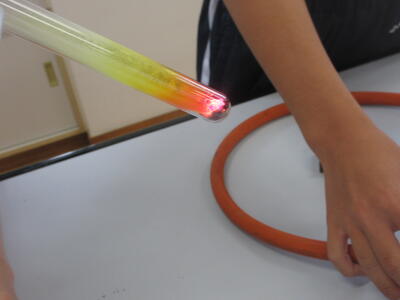

今日の香取中。1時間目の2年生は理科。「鉄と硫黄を混ぜて加熱すると、どのような変化があるだろうか』を学習課題に実験を行いました。試験管にいれた鉄と硫黄の混合物にガスバーナーで加熱。ほどなく赤く光り熱が発生。その変化に驚き、実験を考察しました。安全に配慮し保護メガネを着用し、理科室も窓を開けて換気。1年入学当時はガスバーナーの扱いにおっかなびっくりでしたが、今は調整ネジを回しながら火の勢いを調整。経験の積み重ねは大切ですね。「なんでだろう」「どうしてだろう」の「?」を大切にしていきたいです。1年生は数学。素因数分解の理解。課題は『150を素因数分解しなさい。』本校の良さである少人数を生かし、生徒個々のつぶやき(発言)を拾いながら授業を進め、素因数分解の理解を深めました。3年生は英語。単元テストの実施。テスト終了後、テスト解説を聞きながら自己採点をしました。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |