文字

背景

行間

香取中日誌

香取学習2 雅楽コース

雅楽コースは今日から香取神宮で神官の方から直接指導を受けます。市のバスをチャーターし、いざ香取神宮へ。社務所の一室でまずは神官の方と雅楽コースのみなさんの自己紹介、その後雅楽の歴史、楽器について説明を受けました。そして、神官の方から実際に目の前で『越天楽」の模範演奏。笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)の音が部屋いっぱいに雅に響き渡りました。その後、3つの楽器ごとに神官の方からのご指導。楽器の出し方や置き方、手入れの仕方など楽器の扱いの基礎を学び、これから演奏していく『越天楽』を神官の方の拍子に合わせ歌っていく、「唄歌(しょうが)」の練習を行いました。

ちなみに篳篥の練習会場は由緒ある「天皇の勅使」の方が香取神宮にお越しの際に使われる部屋。2年後の式年神幸祭の際には実際に勅使の方が使われるそうです。そんな厳かな雰囲気の中で雅楽の世界にどっぷりつかった2時間でした。

香取学習2

20日今日は木曜日。先週から始まった香取学習2。これから10月末まで基本的に毎週木曜日の午後は香取学習2(総合的な学習の時間)となります。本校の独自カリキュラムである香取学習は、香取学習1が修学旅行、校外学習の事前準備、当日、事後まとめ。香取学習3はキャリア教育。香取学習4は表現活動。3年生を送る会に向けて、1,2年生が合同で劇やダンスなどパフォーマンスを披露する活動です。そして香取学習2が地域の方から学ぶ探究体験活動。雅楽と和太鼓、茶道に食と健康を学びます。どのコースを選ぶか迷ってしまう多彩なプログラム。学区の小学校のみなさん、ぜひ入学後のお楽しみです。また、他地区の小学校のみなさんをはじめ本HPを見ていいただいている方々も、毎週チェックしてくださいね。では、本日の学びの様子を次の記事から紹介していきますのでご覧ください。

6月は食育月間、19日は食育の日

6月は食育月間です。そして19日は語呂合わせで『食育』の日となっています。そこで給食センターから栄養教諭の先生が普段調理場で着装している服装を紹介がてら各クラスをまわりました。完全防備の状態で調理中に異物が入りないよう細心の注意を払われていること、また、給食の栄養について掲示物をもとに説明してくれました。今日もおいしくいただきます。

生徒会本部役員さん、校長室来室

6月19日(水)昼休みに生徒会本部役員のみなさんが校長室に来室しました。生徒会本部では香取中生との意見や要望などを聞きたい。そのために各クラスに意見箱を設置し、誰でも意見を出しやすいようにしたい旨の話をしてくれました。学校のきまりなど昨年度から生徒会本部が生徒と先生方を橋渡しする形でよりよい学校の実現のために頑張ってきてくれました。学校でも『アップデート』を大事にしています。生徒会本部役員さんの試みを大切にしたいと思います。

雨上がりの朝

6月19日(水)昨日は午後から雨が強くなりましたが、自宅のまわりはいかがだったでしょうか。本校ではグラウンドが湖になり、カモが飛来し泳いでいる様子を見ることができました。明けて今朝は水が引いています。草の勢いが増し、朝から用務員さんが草刈りをしていただいています。

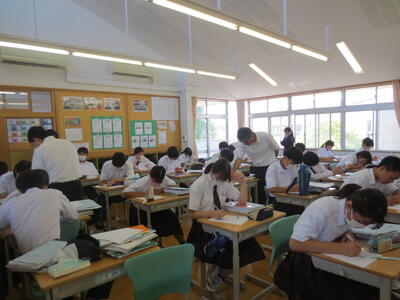

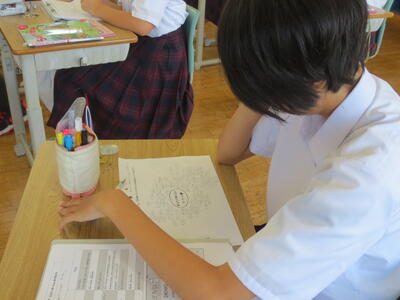

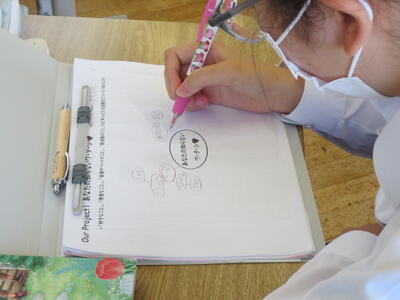

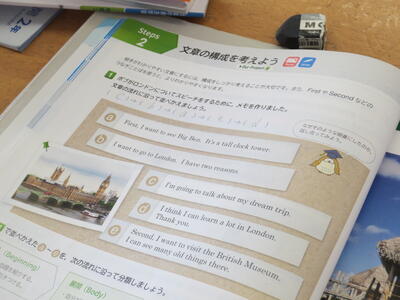

さて、1時間目の3年生は数学。平方根の計算問題にチャレンジ。数学の先生だけでなく教頭先生も入り個別にサポートしています。また、今日からたまごプロジェクトで数学の先生を目指す大学生が授業見学等で全学年の数学に参加しています。教師インターン制度のようなものです。1年生は英語。「あなたの知らない私」をテーマにマッピング。アイデアを書き出し、考えを整理した上でスピーチの準備に入りました。小学校で学んだことをしっかり積み重ねて生かしてくださいね。1年後の成長した姿として2年生の英語が2時間目にありました。2年生は文章構成について学ぶ時間。アイデアを出した後、どのように文を並べていくと相手に伝わりやすいか、わかりやすいかを学びました。2時間目の1年生は国語。「お気に入りの一品紹介」の原稿を作成し、完成した生徒は発表準備を学習室などで行いました。国語も英語も伝え合う力が大切ですね。そのためにも伝えるスキルを身に付けること、そして何より、伝えたいことをしっかり自分の中でもつこと。だからこそ学びは教室だけでなくいろいろな場所、いろいろな時間、いろいろな人とかかわる中で養われていく気がしますね。

落花生観察日記3

落花生の種まきをしてから様子をお知らせしています。5日目まで落花生の種の動き。芽と思っていたものは根だったのでしょう。地面を踏ん張る落花生さんのごとく勢いがある様子を昨日のHPでお知らせしました。雨があけて夏のような今日。種まき6日目、横向きにおいて種まきをした落花生が直立しました。そして真ん中から見事に割れて「桃太郎」が生まれるがごとく、緑の芽が出てきました。生命の神秘を間近に見ています。これからの成長が楽しみです。

落花生観察日記2

6月18日(火)生徒の皆さんのボランティアによって種まきをした落花生。その5日後の今朝。プラスチックポットのどの部分からも発芽。土を「ぐいっ」と押しのけるさまはまさに「生きとし生けるもの」。あの落花生がこんなエネルギーやパワーを持っているとは驚かされまくりです。テーブルに置いていても変化しない落花生。土に埋めた瞬間から命が目に見えてくる不思議。それは土?土の栄養成分?土の温度?どんな作用が落花生の発芽に影響を及ぼしているのか気になりませんか。ここでも知的好奇心が湧いてきそうです。

雨の一日

6月18日(火)本日は午後から夕方にかけて大雨が予想されるため、授業変更をして4時間目としています。保護者の皆様にはご心配、ご足労をおかけいたします。

1時間目にグラウンドを眺めると徐々に土がぬれ水たまりができてきました。本校は校舎のつくりが素敵な面、たまった雨の排水がうまく行かないことがあり、雨漏りがあったりします。今回は多くなければと願い大切に校舎を使っていきたいと思います。雨があがった明日は花木が元気を取り戻し、青空に映えることでしょう。またグラウンドや校庭の整備が忙しくなりそうです。

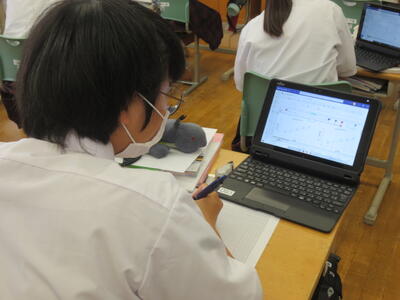

さて、1時間目の様子をご紹介します。1年生は数学。もともと人数が少ないところですが、輪になって学習に取り組んでます。問いに対する生徒のつぶやきや疑問を拾いながら授業が進められています。2年生は理科。実験を終えてタブレットとグラフ用紙を使いながら酸化銅と銅の質量の関係をグラフ化しています。そのグラフからどんな考察が言えるでしょうか。3年生は英語。バスケットボールの歴史についての読解。アメリカのマサチューセッツで1891年の冬、寒い季節にでも楽しめるスポーツができないものかと体育の先生によって考案されたことが記されています。英語の教科書の話題は多岐にわたっていますね。では、他のスポーツはどのように考案されたのか気になりますが、みなさんはいかがでしょうか。知的好奇心の扉を開けるのは私達自身です。

今日の授業から

6月17日(月)新しい週が始まりました。梅雨入り間近か天気はどんよりの一日でした。こんな日はまさにBlue Monday 憂うつな月曜日になりがち。ですが、授業では考え深めたり話し合ったり、昼休みは運動して汗を流したりして活動的なActive Mondayの雰囲気。そんな雰囲気の授業を紹介します。

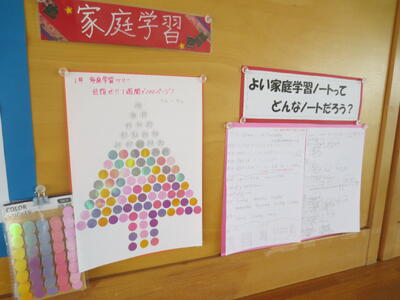

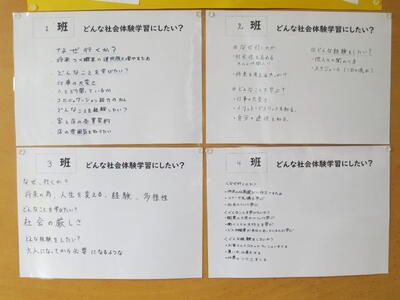

1時間目、1年生は数学。計算問題にチャレンジ。先生にチェックをもらいながら解き進んでいます。廊下には家庭学習の頑張りやチャレンジしていることなどが掲示物からうかがいしることができます。頑張りの『見える化』ですね。2年生は社会の地理。日本の地形を学びました。利根川の別名は?の問いに「坂東太郎」と分かる人は意外と少なかったです。太郎があれば次郎もということで、「筑紫次郎」の異名をもつ川は筑後川。2年生の廊下には職場体験学習の事業所の案内掲示物や体験への意気込みがグループごとに書かれていました。3年生は英語。クラスを2つに分けての少人数授業の実施。今日は「make+人+形容詞」を復習した後、「make( help , let ) + 人+ 動詞」についてスライドを使いながら学びました。ディズニー映画で有名なあのあの作品のあの曲 「Let it go」もビートルズの「let it be」もこのパターンのひとつ。活用できるようになるといいですね。4時間目は1年生は音楽室で体育。体育祭用のダンスを練習していました。2年生は「将来の夢」について英語で書き表す時間。辞書を参考に自分で表現したいことを英語にしていました。3年生は理科。問題を自力で解いたり、教え合ったりしながら理解を深めました。3年生の廊下からはネムノキの花が満開です。

千葉県中学生ソフトテニス選手権大会

6月16日(日)に、フクダ電子ヒルステニスコートにて千葉県中学生ソフトテニス選手権大会が行われました。本校から1ペアが出場しました。

205ペアが出場するこの大会、本校はシードのため2回戦からとなり、勝ち上がってきた佐倉南部中と対戦。緊張からか1ゲーム目が接戦となり、何とか9-7で取り、その後の2ゲームも取って、3-0で勝利しました。3回戦では、白山中と対戦。良いプレーも随所に見られましたが、力及ばず0-3で敗退となりました。

目標であった2勝には届きませんでしたが、夏に向けてしっかりと練習し、再び県の舞台に立てるように頑張っていきます。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |