文字

背景

行間

香取中日誌

3年生を送る会準備

1月26日(木)5時間目は1,2年生合同の3年生を送る会の準備。役者、コント、ダンス、ステージスタッフの4つのグループに分かれて3年生を送る会の発表準備を着々と進めてます。3年生のみなさん、お楽しみに!

つらら

1月26日(木)今朝は、昨日以上に朝の冷え込みは激しく、正面玄関先の雨樋から流れる水が氷り、まるで『つらら』のようになっていました。(決して流れていません。カチコチに固まっています。)昨夜から今朝にかけて、かなり寒かったんですね。登校する子供たちに、「今日も冷え込んだね。」と声をかけていると、「用水路が氷っていました!」と教えてくれた生徒もいました。今が一番寒い時期ですね。そんな中、プランターに植えた「ムスカリ」の球根から芽が出ていたり、学校支援ボランティアの方が植えていただいた花壇の球根や体育館側のフェンス沿いに植えたチューリップの球根が土の中から、ちょこっと顔を出していたり、1年生の学習室に飾られた白梅と紅梅の盆栽のつぼみがふくらんできたりと、春が近づいている予感があちらこちらでみかけます。

今年度の県大会出場者等掲示!!

現在、正面玄関付近に今年度の県大会出場者等を掲示しています。

香取中学校に来校する方々がこの掲示物に注目してくれています。ぜひ、ご来校の際はこの掲示をご覧ください。

※運動は県大会以上の出場、文化活動については県以上に準じる表彰を掲示しています。

香取郡市統一献立『味わおう千葉の恵み』

1月25日(水)、香取地区(香取市・神崎町・多古町・東庄町)の給食センターの栄養士さんが地元の食材をたくさん使って考案した栄養満点の献立が提供されました。

<本日のメニュー>

さつまいもパン(千葉県産のさつまいも使用)

牛乳(千葉県産の牛乳を使用)

塩こうじのチキンソテー(香取市産の水郷鶏を使用、塩こうじは神崎町産を使用)

こかぶのシチュー(かぶ:東庄町産、マッシュルーム:香取市産、牛乳:千葉県産)

キャロットラぺ(にんじん:香取市産)

早速、子どもたちの目にとまったのが色鮮やかな人参のサラダ。「にんじんしりしりだ!」と声が上がりました。献立には「キャロットラぺ」と書かれていました。調べるとフランスのにんじんサラダのようです。ちなみに「ラぺ」とはフランス語で千切り、細切りという意味。では「しりしり」は?これまた、沖縄の方言で千切りのことを指すようです。今日のサラダは「フランス風にんじんしりしり」だったというわけですね。にんじんの千切りにオリーブオイルでレーズンやバジルをあえていたので、とてもさわやかな味わいとなりました。さつまいもパンにキャロットラペ、チキンソテーをはさんで食べる子供たちもいました。

おいしい食材で、おいしい給食、おいしい時間が学校で過ごせること、栄養士のみなさん、調理員のみなさん、そして生産者の方々に感謝してごちそうさまをしました。

小雪残る今朝

1月25日(水)昨晩降った小雪があちこちに残る今朝の温度は氷点下3度。冷え込みがます中、ウインドブレーカーを着て自転車や徒歩で登校する生徒がたくさん見られました。寒さと同時に強風にあおられながら、顔や手を真っ赤にして来る姿をみて、凜としたたくましさを感じました。改めて身の引き締まる思いで、子供たちの前に立たなくてはと思います。朝日を浴びた香取中の校舎、校庭をどんなふうに子供たちは感じているでしょうか。

明日の朝 凍結注意!

1月24日19時現在、香取中上空では小雪が舞いはじめました。明日の登校時には路面が凍結することが十分予想されます。時間に余裕をもって登校するようにしてください。1,2年昇降口側の通用門の坂、階段、体育館側の通用門周辺には路面凍結防止に、塩化カルシウムをまきましたが、気を付けてくださいね。おうちの方もお車で送迎する場合も、タイヤのスリップに十分ご注意ください。

今日から『全国学校給食週間』です!

本日1月24日から30日は『全国学校給食週間』です。そこで給食センターからお昼の放送用に資料をいただきました。本日お昼の放送で生徒が読み上げた資料を紹介します。

<本日1/24の給食メニュー>

シルバーレモン風味焼き、香取の具沢山汁、牛肉と根菜の黒酢炒め、ヨーグルト、ごはん、牛乳

<本日の食材紹介 説明資料>

給食でよく見かける野菜といえば、人参。料理に人参が入ると、色がきれいでとてもおいしそうです。

人参は一年中お店で見かける野菜ですが、いちばんおいしい時期は、秋から冬です。主に、春から夏にかけてとれる「春夏人参」は徳島県、秋にとれる「秋人参」は北海道、秋から冬にかけてとれる「秋冬人参」は千葉県で作られています。

全国で人参を一番多く栽培しているのは北海道、二番目が千葉県です。中でも「秋冬人参」を多く栽培している香取市は、東京などの大都市に安定出荷するための指定産地になっています。

昔の人参は、青くさいにおいがありましたが、最近の人参は品種改良され、甘く食べやすくなりました。今が一番おいしい千葉県で作られた人参を味わいましょう。

マッシュルームは、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、多くの地域で栽培され、世界で一番たくさん作られているきのこです。ちなみに、日本で一番たくさん作っているのは、なんとみなさんが住んでいる香取市です。

ホワイトマッシュルームとブラウンマッシュルームの2種類があり、ホワイトマッシュルームは色が白く、上品な味と香りがします。ブラウンマッシュルームは、色が茶色で、ホワイトマッシュルームよりも味が濃くうまみが強いのが特徴です。原種に近い品種なので、育てるのが難しく、菌をまいた面積の70パーセント程度しかい収穫できないそうです。マッシュルームは、表面に傷がなく、かさがすべすべしておりしまっているものが、品質が良いとされています。

しかし、マッシュルームを育てている方に聞いてみると、かさが開いているマッシュルームの方が、しっかりとした味わいでおいしいそうです。形にこだわらない料理やビーフシチューなどの味が濃い料理の時は、かさが開いたマッシュルームを使用するのも良いですね。

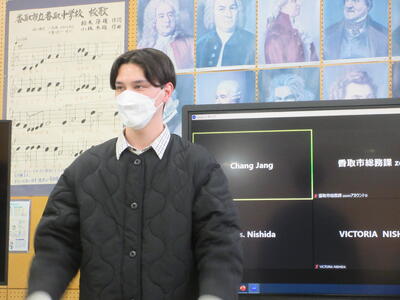

サイパンオンライン交流リハーサル

本日1月23日(月)、サイパンのホップウッドミドルスクールの学生さんと初顔合わせをしたあとは本番に向けてのリハーサル。市役所からは交流担当の方々が協力に駆けつけていただきました。現地の学生さんや先生方とのコミュニケーションが円滑に図られるよう、通訳として市役所商工観光課の国際交流員の方にも参加いただきました。リハーサルでは、本番さながらに着物や袴を実際に着たり、弓矢を持ったりして説明する場面もありました。詳細な様子は1月30日本番後にご紹介します。お楽しみに!

サイパンの中学生とファーストコンタクト!

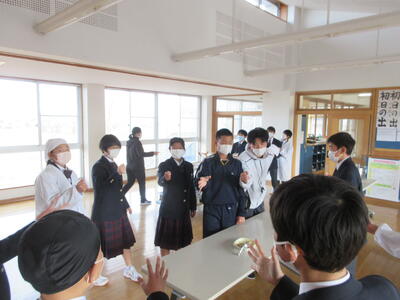

本日1月23日(月)5時間目、午後1時から来週1月30日のサイパンとのオンライン国際交流に向けて、サイパンの学生と本校の生徒がファーストコンタクト(初顔合わせ)をしました。

香取市教育委員会の指導主事の先生の進行のもと、精一杯の「ハーーーーーイ」のジェスチャーを香取中からサイパンに向けて送りました。サイパンの南部に位置するHopwood Middle School(ホップウッドミドルスクール)は午前と午後の2部制の学校。今回は午後の部の6クラスの学生さんとオンラインでの初顔合わせ。モニターをとおして、サイパンの学生さんと会うことができました。お互いの様子を知ることで、本番に向けてさらに熱が入った発表になることと思います。1月30日本番が楽しみです!

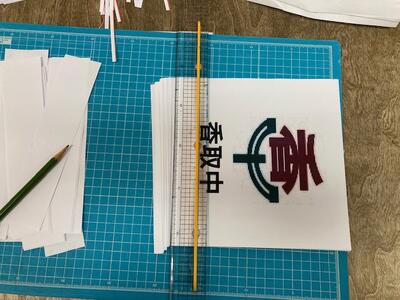

発表用バックボード完成!

1/30(月)サイパンとのオンライン国際交流に向けて、発表時のバックボード(校名のロゴ入り壁紙)を作成しました。作成していただいたのは、本校スクールサポートスタッフ(SSS)の方です。縦120cm、横180cmに下地用に模造紙を貼り合わせ、その後準備しておいた校名ロゴ入りの校章・エンブレムの用紙を市松模様に貼り合わせ、完成しました。手製とは思えないほど立派なバックボードです。

早速、本日のサイパンの中学生とのファーストコンタクト(初顔合わせ)で使ってみました。サイパン交流に限らず、表彰等の外部への発表などで利用していきたいと思います。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |