文字

背景

行間

香取中日誌

「食と健康」オリジナルレシピ公開!

10月12日(木)香取学習2発表会にて「食と健康」コースの生徒が発表しました『地産地消オリジナルレシピ』をお知らせのコーナーにて公開しています。是非ご覧いただき、皆様の食卓の1つのメニューに加えていただければ幸いです。パソコン上では左側、スマホ等では下までスクロールしていただきますと、「お知らせ」のコーナーをご覧いただけます。

コスモスとテスト

10月13日(金)朝の登校時、フェンス沿いにコスモスの花が日を浴びて青空をバックにきれいに咲いていました。昨日は合唱発表会で美しいハーモニーを、香取学習2発表会では学習の成果をそれぞれの形で披露してくれました。そういえばコスモスの花言葉は「調和(ハーモニー)」でした。そんな余韻を残しつつ、今日は全校実力テスト。朝の時間はテストに向けて各自で学習。そして5教科のテストに臨みました。昨日は歌や学びの成果を発表というパフォーマンスの形で力を尽くし、今日は頭脳を使ってテストでのパフォーマンスでした。今晩もしっかり栄養をとってくださいね。

合唱発表会・香取学習2発表会

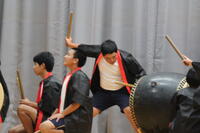

本日10/12(木)午後から本校体育館を会場に合唱発表会、香取学習2の発表会を開催しました。保護者の皆様、地域の皆様、大勢の皆様にご来場いただきありがとうございました。各学年の合唱への取組、香取学習2(体験型総合的な学習の時間)の様子はホームページ上でもご紹介してきました。その成果が、お客さまをお迎えして、発表という形で披露できましたこと、子ども達のもつ可能性、パワーに対してとても誇りに思い、ご一緒にその姿を見て聴いていただきました保護者、地域の皆様に感謝申し上げます。また、合唱指導に当たっていただいた音楽担当、本校職員、香取学習2でご指導いただきました、香取神宮の皆様、表千家の先生方、栗源の和太鼓グループ響さま、香取市健康づくり課、食育健康推進員の皆様方にお礼申し上げます。

歌声委員長の独唱「さんぽ」で一気に和やかになり、リラックスした中で全校合唱がはじまり、練習の成果を歌のメッセージで届けた学年合唱、そして雅な音色に魅了された雅楽、凜としたたたずまいで会場がしーんとした中での茶道のお点前、食と健康チームによる地産地消オリジナルレシピのオリジナルな発表、そして体育館がミシミシ言う程の迫力満点な和太鼓の披露。香取中ならではの「文化」の発表でした。

前日準備 ◯◯発表会

10/12合唱発表会、香取学習2発表会に向けて準備を進めています。各学年各クラスは発表会に向けて合唱の仕上げ。当日に向けて協力し合う姿は素敵です。また、体育館も会場準備が進んでいます。

後期スタート

10月10日(火)、昨日の寒さが信じられないくらい日中は暑くなりました。みなさん、それぞれの場所でいかがですか? 香取中では本日は後期の始業式、そして第20期生徒会本部役員の認証式を行いました。

始業式では世界体操で団体総合、個人総合で2連覇、そして鉄棒種目で金メダルと三冠に輝いた橋本大輝選手の話をしました。誰かと比較するのではなく、自分を超えること、日々成長し続けることについて話をしました。また、五味太郎さんの絵本「とんでやすんでかんがえて」を一緒に読みながら、一人で、そしてグループで考えてみました。

認証式では認証書を手渡し、旧生徒会からの話、そして新生徒会からは生徒会長が決意を述べました。新しい風を吹き起こすには、よく見ること、よく考えることが大切です。そして動いてみること。節目の第20期の生徒会本部役員と共に「より良い」学校づくりを進めていきたいと思います。

午後からは香取学習発表会に向けてリハーサル。体育館を会場にリハーサルを行ったため、和太鼓グループは外のピロティで練習。校庭に和太鼓の音が響き渡り、とても新鮮でした。

帰りの時間では2年生と3年生が合唱交換会を行いました。全校合唱を共に歌い、2,3年生がそれぞれのクラス合唱を披露しました。12日の本番が楽しみです。

〇最終下校 1/6~ 16:40

〇学校クラスコンサートの模様が新聞で紹介されました。

https://www.chibanippo.co.jp/articles/1523497

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和8年度県公立高入学者選抜について

県教育庁から現3年生以降の県公立高校の入試に関して新たな情報が発表されましたので、ご覧ください。

・日 程 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2025/koukou/r8nyushinittei.html

・改善点 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2024/koukou/r8kaizenten.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 | 2 1 | 3 |

4 | 5 | 6 2 | 7 1 | 8 | 9 | 10 1 |

11 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 2 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |