文字

背景

行間

香取中日誌

立春!

2月4日(水)みなさんお元気ですか。昨日は節分。そして、今日は立春。これから春に向かって季節が動き出す時期。実際には寒さが一番厳しくなる時でもあり、今週末は雪が降るかもしれない予報も出ています。体調管理に気をつけていきたいですね。

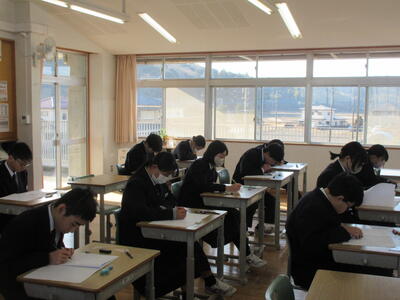

今日の香取中。まずは登校の様子を紹介。寒い中、元気に登校しています。校庭には紅梅が咲き出しています。そして、今日明日と本校では定期テスト期間。給食後下校となります。1年間の学びを締めくくる大切なテスト。そして、3年生にとっては公立高校入試に向けて模擬入試の意味合いもある今回のテスト。力を発揮できることを祈っています。

本日の給食はパンの日、洋食メニュー。食パンにパテチョコ、ミートコロッケにコンソメジュリアン、お豆もソテー、ヨーグルト。おいしくいただきました。

今日は節分 福来たる!

2月3日(火)みなさんお元気ですか。今日は節分。冬と春を分ける日。明日の立春を前にしたこの節分が有名ですが、実は「節分」は年に4回あります。立春、立夏、立秋そして立冬、それぞれの前日が節分。冬から春への節目が私たちにとって寒い冬からあたたかい春を迎えるため、大事なのでしょうか。目には見えない時間を節目として季節の変わり目に祝う伝統行事。大切にしたいですね。

さて、本日の朝の読書の時間では、2年生学習室で生徒会本部役員のみなさんが今週金曜日2/6に行われる『利根川下流部自然再生シンポジウムin 香取』での発表練習を行っていました。聞きやすい声、話すスピード、単語の発音、イントネーション(抑揚)、スライド毎の間など、こまかな点に気をつけながら、聴く人にとって理解しやすい発表となるよう細心の注意を払っての練習。金曜の午後からは小見川いぶき館でのシンポジウムに1,2年生全員で参加する予定です。

今日の給食は節分にちなんだ献立。たらのりごまフライにごはん、けんちん汁に青菜おかか炒め、牛乳に節分の豆が出されました。豆は「魔を滅する」という語呂合わせで邪気を払う力があると信じられていることから、豆まきをすると言われています。(諸説あります)。そして、福もやってきました。昨年度SSS(スクールサポートスタッフ)として勤務されていた方がお子さんを出産され、その元気な姿を親子ともども見せてくれました。まさに、『福』来たる!

1,2年合同道徳 第1弾、第2弾

2月2日(月)みなさんお元気ですか。2月に入りました。今日は日差しがあたたかくおだやかな一日でした。

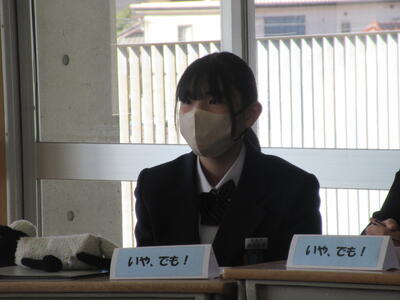

さて、香取中では先週の金曜日と今日の2日間で、1,2年合同道徳を実施しました。2年生は13名、1年生は15名と少人数の学級。昨年末は、1,2年合給食も実施。異学年ともかかわることを大切にしています。その一環として、先週金曜日は2年生の担任、本日は1年生の担任が担当して、1,2年合同道徳の授業を行いました。座席を円卓にして、それぞれの意見が聞きやすくしたり、金曜日の回では自分の考えを三角柱で意思表明(①わかる!共感! ②いや、でも ③なんでやねん)など工夫を凝らし、考え議論しながら、よりよい生き方ができるよう考えを深めました。普段聞けない他学年の生徒の意見も聞けたり、参加者全員の考えを共有したりと、合同で行うからこそできる試みをしてみました。金曜日は「見てはいけない手紙」を題材に善悪の判断や自身を深く見つめること、月曜日の今日は「カーテンの向こう」を題材に相手を思う心や嘘(うそ)について考えを深めました。

3年生を送る会では、1,2年合同での発表も控えています。本校の学校教育目標のように「人とつながり、かかわり、学び合う」ことを大事にしていきたいと思います。

校庭の梅の花が咲き出しました!

1月31日(土)みなさんお元気ですか。新年に入って今日で1か月が終わります。明日からは2月。

駐車場に面したグランド側に1本の梅の木があります。毎年濃いピンクの花を咲かせ、6月にはたくさんの実がなる木。ここ数日前から、つぼみがふくらみ開花し始めました。青空に映える梅の花の季節となっています。

「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 服部 嵐雪 」

梅が一輪 また一輪、と春に向かって暖かくなっていく様子を詠んだ俳句ですね。3年生のみなさんにとってはいよいよ公立高校入試まであと2週間あまりとなってきました。風邪をひかないようにしてくださいね。

香取郡市統一献立『味わおう千葉の恵み』登場!

1月30日(金)本日の給食は香取地区の給食センターの栄養教諭の先生方が香取市、神崎町、多古町、東庄町の地場産物を取り入れた「香取郡市統一献立」の日。香取市と言えば有名なさつまいもをはじめ、今回は瑞穂地区で栽培されている今人気の「れんこん」、そして甘さが際立つキャベツ、そしてきゅうりなど、香取市産の食材がたくさん使われているメニューです。また、今年もブライトピック様より寄附されたブランド豚「志澤豚 米仕上げ」のロース肉を使ったメニューも入っています。給食の時間に各学年を栄養教諭の先生がまわり説明をしていただきました、みんなで感謝しておいしくいただきました。ありがとうございました。

<本日の献立>

トンテキに香取の具沢山みそ汁、ごはん、れんこんサラダ、牛乳にヨーグルト。味も栄養も見た目も彩りある献立。

〇最終下校 2/3~ 17:00

〇学校クラスコンサートの模様がピティナ様HPで紹介されました。

https://corporate.piano.or.jp/news/2026/01/entry_301.html

〇食と健康コース考案 サバイバル飯レシピ サバイバル飯 掲示用.pdf

〇令和9年度県公立高入学者選抜日程について

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/r9/r9nyushinittei.html

〇県教委ニュース 令和7年度 配信中

教職員、児童・生徒、保護者の皆様に広く読んでいただきたい情報が盛りだくさんです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/seisaku/kouhou/news/r7/index.html

〇令和6年度生徒 国語作品

令和6年度の国語の授業で、谷川俊太郎さんの詩「生きる」を鑑賞し、自分たちの詩「生きる」を完成させました。また、全校に募集して香取中版もできあがりました。有志の生徒、職員によるものです。よろしければご鑑賞ください。

〇親子で考えるインターネットの正しい使い方

千葉県環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室から保護者向け動画が紹介されています。SNSなどを使う時に気をつけるべきことなど親子で一緒に動画を見ながら確認していただければと思います。

5分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=gcjvcY1AmvY

15分版動画 https://www.youtube.com/watch?v=RsM_HpThmys

1 対面型アート鑑賞ワークショップ

令和6年7月18日に香取市在住のアーティスト志村信裕さんを講師にお迎えして美術の授業を行っていただきました。テーマは「アートって何だろう?」対面型アート鑑賞ワークショップをとおして3年生が志村さんと一緒に考え深めました。当日は新聞2社(朝日新聞・千葉日報)からも取材を受けました。

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1252345

2 香取中紹介パンフレット

このたび、学区小学校保護者向けに本校紹介パンフレットを作成しました。ぜひご覧ください。

3 ちばのやる気ガイド

中学生のみなさんが国語、数学、英語、理科、社会の授業を復習したり、予習したりするために家庭学習で使える問題がたくさんあります。解答解説付きですから一人でも学べます。ぜひ、活用してみてください。

4 家庭教育リーフレット

保護者の皆様を対象にした家庭教育への応援パンフレットです。ぜひ、ご活用ください。

5 本校のオンライン国際交流

香取中は令和5年1月30日サイパン市のホップウッドミドルスクールとオンラインによる国際交流をスタートさせました。令和5年度は月1度の割合で交流を進めました。

令和6年2月26日(月)2年生で実施をした様子は2/26付記事をご覧ください

ホップウッドミドルスクールのホームページはこちら

https://hopwoodpss.weebly.com/

千葉日報記事 https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1023641

6 小中義務教育学校講師募集!!

講師・養護教諭・事務職員・栄養職員ができる方を求めています。詳しくは登録説明会のチラシをご覧ください。

(修正版)講師登録説明会(5月).pdf

7 地産地消オリジナルレシピを公開中

香取学習2発表会当日、オリジナルレシピをお持ち帰りにならなかった方、当日発表会にお越しになれなかった方などなど、どうぞご活用いただき、ご家庭でつくってみてください! なお、生徒が考案した各レシピを栄養教諭の先生に栄養成分グラフにしていただき、コメントもいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 7 1 |

8 | 9 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 |

15 | 16 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |