かみさとブログ

香取郡市小・中学校児童生徒音楽発表会

3年ぶりに音楽発表会が開催され、本校からは3・4年生の児童が参加しました。5月から練習を始め、毎日こつこつと練習を重ね、上手になってきた子どもたち。今日は今までで一番最高の演奏でした!演奏が終わった子どもたちの顔からは満足感と達成感が感じられました。子どもたちの応援にたくさんの保護者の方もお出でいただきました。温かい拍手をいただき、どうもありがとうございました。自分たちの発表だけでなく、中学生の吹奏楽の発表にものりのりの子どもたち。目を丸くして聴き入っていました。発表する緊張感、音楽を聴く楽しさを味わうことができました。

今日のひとこま

いよいよ明日は、3・4年生が参加する音楽会です。今日は最後の練習でステージへの入り方や、ステージ上での椅子を自分たちで並べる練習をしました。その後、演奏をしてステージから退場するまで通し練習を行いました。明日の発表が待ち遠しいですね。

6年生では、体育の時間にティーボールをしていました。練習の場を複数作り、練習時間をしっかりとり、楽しくゲームに臨んでいました。

5年生では、理科の「流れる水のはたらき」の学習をしていました。畑に作った山に水を流し、自分たちで考えた実験方法を検証しました。みんな、興味深々で観察していました。

音楽会壮行会 & 陸上部壮行会

今週は、20日に香取郡市音楽会、21日に香取郡市陸上競技大会を控えています。昨日と今日にわたって、音楽会に参加する3・4年生、そして陸上大会に出る選手の皆さんを励ます壮行会が開かれました。進行は児童会と計画委員会の皆さんです。音楽会に参加する3・4年生は発表する「ミッキーマウスマーチ」と「カントリーロード」を演奏しました。練習を重ね、音もそろい見事な演奏を披露してくれました。陸上大会に参加する選手の子どもたちは気合の入った返事で頼もしさを感じます。どの子どもたちも全力で自分の力を出し切っての活躍を楽しみにしています。

第114回 秋季大運動会

「絆を深め みんなの力で 勝利をめざせ‼」のスローガンのもと、一生懸命練習に取り組んできた子どもたち。雨で一日のびましたが、16日(日)秋晴れの中、運動会を実施することができました。気合の入った応援団のかけ声のもと応援合戦からスタートした運動会。それぞれ学年の徒競走やチャンス走を楽しみました。1年生親子のデカパン競争や6年生親子の二人三脚も親子で楽しむことができました。1~3年生の「西小ソーラン」4~6年生の「南中ソーラン」などなど、どの種目にも一生懸命取り組んだ子どもたち。充実した一日になりました。少しですが、写真で紹介したいと思います。

明日は運動会!

いよいよ、明日は運動会です!

今日は最後の練習に熱が入りました。昨日の雨でできなかった衣装をつけての練習。1~3年生は鳴子をもって踊ります。4・5年生も黒Tシャツでかっこよく決めています。1年生は親子種目の練習を6年生にお父さん・お母さん役になってもらって練習しました。飛び入りの6年生チームも参加しています。

今までの練習の成果を発揮して楽しく思い出に残る運動会にしたいですね。

10月の給食に登場する魚

今月の食育では、栄養教諭の先生が「10月の給食に登場する魚」を用意してくれました。さっそく、子どもたちが見にきてくれました。実際の大きさと同じ魚に目を丸くしていました。また、それぞれの魚の裏には、魚の名前や特徴が書かれています。1年生は自分の身長と同じくらいの魚にびっくりです。今日の給食は「さばのてりやき」。給食に出てくる魚の本当の大きさや形を知ることができて、一段と美味しく給食をいただくことができます。

音楽会に向けて

運動会もいよいよ今週末となりましたが、郡市音楽会も来週となりました。3・4年生の練習も気合が入ります。今日は音楽の特別非常勤講師の先生が教えに来てくださる日です。細かいところまで丁寧に教えていただき、また一段と上手になった3・4年生。発表会が楽しみです。

レッツ ダンス !

運動会練習もいよいよ最終週になりました。運動会のダンス練習も踊りや体形移動を覚え、だんだんと上手になってきまし。1~3年生は『よっちょれソーラン』を踊ります。とてもかわいらしい1年生から、3年生はダンスリーダーを務め、みんなの前でのりのりのダンスを踊ってくれます。

4~6年生は『南中ソーラン』です。今日は6年生が衣装をつけて練習しました。一段と素敵ですね!今年の退場曲は『ジャンボリミッキー! レッツ・ダンス!』です。子どもたちの元気あふれるパフォーマンスが最高です!

前期終業式

今日は前期終業式がありました。久しぶりに体育館に全校児童が集まりました。始めに、4年生の代表児童が前期にがんばったことを発表しました。3年生は前期にがんばったことと後期にがんばりたいことを発表してくれました。2年生も落ち着いて堂々と発表することができました。私からは前期94日間がんばったことを振り返り、後期にがんばりたいことを考えてほしいこと、終業式のような節目に考えることが大切だという話をさせてもらいました。

担任の先生からあゆみをいただきました。一人ひとりがんばったことを先生方が伝えてくれました。ご家庭でもお子さんのがんばったこと、ぜひ一緒にあゆみをごらんになってほめていただけると幸いです。

学習発表会 & 音読発表会

今日は、3年生が夢タイム(総合的な学習の時間)で学習してきた『かみさとじまんをしよう』の学習発表会です。自分たちの住んでいる地域に関心をもち、自分たちで調べたことをまとめました。神里の自然や木内神社、西小学校の歴史など、テーマは様々です。調べたことを詳しく丁寧に掲示物にまとめ、2年生に発表しました。2年生もとても真剣に聞いてくれました。このあと、2年生が行う「まちたんけん」にもいかされる内容となりました。

今日は1年生も国語の音読発表会を行いました。3つのグループに分かれて「けんかした山」を音読しました。4月に入学して約半月。とってもしっかりした態度で音読する1年生、大きな成長を感じました。

初めての全校応援練習

今日は、初めて全校での応援練習を行いました。今まで練習を重ねてきた応援団のメンバーは団長をはじめとして堂々たる態度でとても立派でした。そのおかげで、他の子どもたちも動きがとてもしっかりしています。感染症予防のため、まだ大きな声をだしての応援は行わず手拍子のみですが、気持ちはばっちり入っています!

晴米

5年生が収穫したお米を精米してボランティアの方が届けてくださいました。子どもたちは自分たちでお米の名前を考え、オリジナルのラベルを作りました。5年生がつけたお米の名前は『晴米(せいまい)』です。ラベルの文章も自分で考えました。今日はグループごとにお米を分けていきます。グループで協力しながらお米を分けました。自分たちで収穫したお米、きっとおいしいことでしょう!

今日のひとこま

運動会まで、あと2週間。練習も本格的になってきました!1・2年生は玉入れの練習です。今日はかごと玉はあるつもりでの練習です。入場からの動きを覚えるのもなかなか大変です。4~6年生は上学年ダンスの「ソーラン節」の練習です。気合の入った動きが目立ってきました。

運動会の練習だけでなく、勉強もがんばっています。3年生は理科の学習で遮光版を使って太陽の観察をしていました。5年生は音楽です。とても美しい音色が聴こえてきました。

創立記念日 & 運動会のめあて!

今日、9月30日は西小学校の114回目の創立記念日です。今年は昼の校内放送で話をしました。明治41年に油田にあった「南神里尋常小学校」と上小堀にあった「北神里尋常小学校」が今の西小学校の場所に「神里尋常小学校」として、統合して創立された日だそうです。当時は学校を建てるのにも地域の方による手作業で進められ、たくさんの労力と思いが込められているそうです。歴史と伝統のある西小学校、創立記念日を機会に西小学校の良いところ、大切にしていきたいことについて考えてみるとよいですね、という話をしました。また、一日一日を一生懸命、大切に過ごすことが伝統を守ることにつながるという話をさせてもらいました。

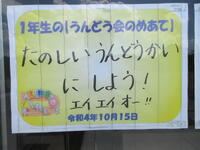

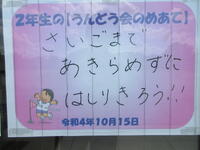

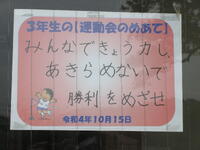

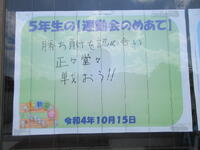

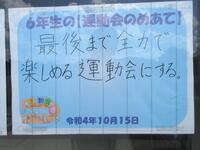

これは、昇降口に掲示されている各学年で話し合った「運動会のめあて」です。運動会のスローガンをもとに頑張ることを話し合いました。めあてをもって運動会練習に取り組めるように児童会が中心となって活動してくれました。運動会の練習も進んでいます。毎日、昼休みに練習している応援団の皆さん、本当に頑張っています‼

初めての全体練習 & とうがんのみそ汁

運動会練習、今日は初めての全体練習で1~6年生が校庭に集まりました。入場の練習や開会式の練習、「にじいろ体操」の練習も行いました。初めて全校で並びましたが、しっかりした態度で練習に参加することができました。今年の運動会のスローガンは『絆を深め みんなの力で 勝利をめざせ‼』です。しっかりと練習をがんばっていきたいと思います。

今日の給食は香取市山田地区産の「とうがん」です。野菜の展示と栄養教諭の先生が給食の時間に各教室を回って「とうがん」の話をしてくださいました。「とうがん」は体を冷やす働きがあり、旬は夏ですが冷暗所に置いておくと冬場までもつことから「冬瓜」冬のうりと名前がついたそうです。初めて「とうがん」を見る子も多く、興味津々で野菜の展示を見たり、触ったりしていました。

運動会練習が始まりました!

10月15日の運動会に向けて、今週の月曜日から練習が始まりました。各学年の種目やダンスの練習も始まり、子どもたちは一生懸命練習に取り組んでいます。今日の昼休みは応援団と閉会式の代表児童の練習がありました。子どもたちの頑張っている姿をぜひご覧いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

音楽会に向けて

今年は、3年ぶりに香取郡市音楽会が開催され、本校からも3・4年生が参加します。夏休み前から練習を重ね、曲もだいぶ仕上がってきました。今日は音楽の特別非常勤講師の先生が来てくださり教えてくださいました。例年お世話になっている先生なので、子どもたちへの指導も的確で、みるみる上手になっていきます。音楽会まであと約1か月。さらにそろった演奏になるように練習を続けていきます。

「おはなし広場」

今日は読み聞かせボランティアの「おはなし広場」の皆さまが、子どもたちに読み聞かせをしてくださいました。「おはなし広場」は創立20年という歴史のあるボランティア団体です。今年度は、朝の読書の時間に行ってくださいました。子どもたちも真剣な表情で聞いています。次回は大型紙芝居の読み聞かせをしてくださるそうです。とても楽しみですね。

今日のひとこま 2年、わかば・なかよし

2年生の体育の時間。授業の始めの体ほぐしの運動です。「じゃんけん」をして負けると少しずつ小さくなっていきます。小さくなって耐え切れずに動いたら負けとなります。何とか動かないようにバランスをとる子どもたちの楽しそうな笑顔が素敵でした。

わかば・なかよしの学級では試し掘りした落花生の試食タイムでした。自分たちで育てた落花生、98日間かけて育てたそうです。塩ゆでした落花生、とても美味しくいただきました。

音楽会に向けて

今年度は3年ぶりに香取郡市音楽会が開かれます。本校からは3・4年生が参加し、音楽の時間に練習してきた曲を発表します。曲名は「ミッキーマウスマーチ」と「カントリーロード」です。リコーダーと鍵盤ハーモニカを中心に打楽器を加えて合奏します。今まで学年で練習してきましたが、今週からは3・4年生合同で行います。すてきな演奏を楽しみにしています。

図工でタブレット

今日は、4年生の図工の学習を紹介します。「かみわざ!小物入れ」という題材で小物入れを作り、作品を鑑賞する時間でした。子どもたちは自分の作品をタブレットで撮影し、投稿します。投稿された作品を見て、子どもたちはコメントを記入していきます。また、今回は作品に動きがあるため、実際に作品を動かしながら友達に説明する時間もとっての2本立ての作品鑑賞でした。鑑賞の時間にもタブレットが活躍しています。

にらたまいため & 調理実習part2

昨日の給食は地産地消で香取市山田地区産のニラを使った「スタミナにらたまいため」でした。子どもたちは、にらを使った料理はあまりなじみがない様子でしたが、食べてみると栄養たっぷりでおいしくいただくことができました。

5年生では、調理実習の第2弾です。今日はゆで卵と青菜のおひたしです。どちらもゆで時間がなかなか難しく苦労している様子でしたが、できばえはとても見事でした。ちょうどよいゆで加減の卵と色鮮やかなおひたしができあがりました。とってもおいしそうですね。

社会科見学 3年生

3年生の社会科見学でマッシュルーム工場を見学させていただきました。3年生にとっては、バスに乗っての初めての見学です。始めにビデオを見ながら説明をしていただきました。子どもたちも真剣な表情で聞いています。次はいよいよマッシュルームとの対面です。初めて見るマッシュルームに子どもたちもびっくりです。貴重な見学をさせていただきありがとうございました!

今日のひとこま 3年・6年

今日は3年生の図工の時間を紹介します。自分で作った折りぞめの紙を使ってコースターやしおりに変身させます。とても素敵な作品ができていました。使うのが楽しみですね。

6年生は体育の学習で走り幅跳びをしていました。踏切板を使って空中の姿勢の感覚をつかみます。跳んだ後は砂場をならすのも自分たちで自主的に行います。さすが6年生ですね。

グラウンドが見違えるようにきれいになってきました。8月末のPTAの方と西地区友の会の皆さまによる奉仕作業に始まり、9月になってからは業間の時間の子どもたちの草取り活動。そして、毎日地道にこつこつ草抜きを続けてくださった用務員さん。さらに、放課後、刈払い機で頑固な草を根こそぎ刈ってくれた男性職員の皆さん。みんなの力が合わさり、グラウンドの草が減ってきました!100メートルの走路も以前は草原でしたが、今は、しっかり練習ができるようにきれいに整えられました。おかげで、運動会や部活動など、気持ちよく練習をすることができます。ありがとうございました!

クラブ活動紹介

今日は、今年度のクラブ活動の紹介をします。クラブ活動は自分の興味・関心のある活動を同好の児童で行います。共通の興味・関心を追究する活動を自発的に行うことで、自主性や社会性を養う意図をもっています。活動計画も自分たちで考えて決めます。月に1回程度ですが、子どもたちにとってはとても楽しみな時間です。

屋内スポーツクラブではバスケットをしていました。ゲームクラブは、カードゲームやオセロや将棋など興味のあるものに取り組んでいます。科学工夫クラブではスーパーボールを使った不思議な実験をしていました。

パソコンクラブは好きな子どもたちだけあって、黙々と取り組んでいました。屋外スポーツクラブはティーボールをしていました。4年生から6年生までの縦割活動なので、違う学年の友達と触れ合う楽しさもあります。

タブレットを使ったよ

2年生は、今年度から本格的にタブレットの使用開始です。少しずつ使い始め、今日は生活科で育てている野菜の写真を撮って気付いたことを書き込む学習です。まず、畑に行ってタブレットで写真を撮影しました。次に教室に戻って、自分の撮った写真を選び、気付いたことを書き込みます。文字の色や太さを自分でかえるなど応用している子もいました。今日はGIGAスクールサポーターの方の来校日なので、わからなところは優しく教えていただけます。最後は、書き込みの入った写真を保存して終了です。子どもたちは覚えが早く、どんどん使いこなしていく様子に感心しました。さすがですね!

草取り & 虫とり & 調理実習

今日の業間活動は草取りです。夏の間に育った校庭の草がとても元気です。秋の運動会に向けて自分たちの使うグラウンドは自分たちできれいにしようと草取りをがんばっています。そんな中、とても嬉しいことがありました。用務員さんは、時間があるときはいつも一人で草取りをしてくださっています。その傍らで、一緒に草取りをしてくれる3年生男子の姿が見られました。また、別の3年生の子は草取りをしてくれている用務員さんに「いつもきれいにしてくれてありがとうございます。」と声をかけてくれたそうです。用務員さんは疲れがとぶくらい嬉しかったと話してくれました。とっても素敵な「思いやりの花」が咲きました。

1年生の生活科の学習で虫とりをしました。校庭は自然が豊かなので、虫がたくさんいます。初めはおそるおそる虫を見ていた子どもたちも、しっかりつかめるようになってきました。虫のすみかも素敵に作っていました。小さな命の大切さも感じさせてくれる学習です。

5年生で調理実習を行いました。感染症予防のため、ずっと先送りしていましたが、十分に感染対策をとりながらの調理実習です。まずは、しっかり自分の手を洗って消毒です。調理に使う鍋ややかんもしっかり洗いました。今日は「ゆでて食べよう」という学習でジャガイモをゆでます。火が通ったかどうか竹串をさして確かめます。5年生、初めての調理実習でした。

部活動が始まりました

9月7日より、運動部の活動が始まりました!10月21日に行われる郡市小学校陸上大会に向けてスタートです。初めての練習ですが、どの子も希望して部活動を行っているので、やる気にあふれています。部長と副部長も決まりました。限られた時間ではありますが、自分の記録を伸ばし頑張ってほしいですね。

稲刈り 5年生

9月6日に5年生が稲刈りを行いました。地域の方の田をお借りして米作りを体験させていただき、収穫の稲刈りを迎えました。稲刈りを教えてくださるのは地域のボランティアの方です。いつも西小学校の環境整備で草刈りや樹木の手入れをしてくださっている「西地区友の会」の皆さまです。田までの道のりもボランティアの方が一緒に歩いてくださいました。田に着くとさっそく稲刈りの仕方を教えていただき、稲刈りです!刈りきれないほどたくさんあった稲も子どもたちのがんばりで、みるみる刈り取られていきます。子どもたちに貴重な体験をさせていただけたことに心より感謝申し上げます。ボランティアの皆さま、本当にありがとうございました。

今日のひとこま 1年・6年

今日のひとこまは1年生と6年生の授業の様子を紹介します。

1年生は図工の「はって かさねて」という学習でおはながみを切ったり丸めたり重ねたりして台紙に貼って自分の作品を作っていました。作品が完成したら、最後に一人ずつ自分の作品をプロジェクターに映して発表しました。みんなとても素敵な作品ができました。

6年生は、体育の学習でバトンパスの練習をしていました。マーカーを置いてどの位置まで来たら走り出すのか、何度も練習していました。リレーの勝敗を決める重要なバトンパスです。練習の成果が表れるといいですね。

今日のひとこま

夏休み明け2日目。今日から授業も本格的にスタートです。どの学年もしっかりと授業に取り組んでいました。3年生は算数で大きな数の学習を2年生は道徳の授業をしていました。4年生は音楽の時間で音楽会に向けての練習をしていました。

今日は4・5・6年生の身体計測があり、身長と体重を測りました。身長が伸びている子が多かったようです。月曜日は1・2・3年生の身体計測を行う予定です。賞状伝達も行いました。感染症予防のため、全校で集まらないので昼の放送で名前を呼んで紹介します。昼休みに名前を呼ばれた子がミーティングルームに集まって表彰を行います。コロナ禍でなければ全校の前で賞状伝達を行いたいところですが、もうしばらく我慢です。

最後に今日の給食を紹介します。今日は子どもたちの大好きなカレーライス!久しぶりの給食に大満足です。今日はどんな楽しいことがあったか、ぜひお子さんに聞いてみてください。もし、何もないという答えだったら、どんな小さなことでもいいから楽しかったこと・よかったことを見つける練習をしてみてください。例えば、今日の給食にデザートがついていたこと、それもOKです。友達に温かい言葉をかけてもらったこと、となったらさらに素敵ですね!

夏休み明け全校集会

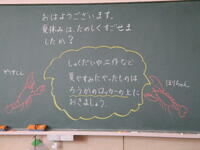

9月1日、久しぶりに学校に元気な子どもたちの声が戻ってきました!42日ぶりに会う子どもたちは、何だか一回り大きく成長したように感じられます。それぞれの教室では担任の先生方から子どもたちを迎える温かいメッセージが黒板に書かれていました。

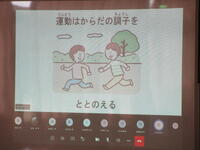

夏休み明けの全校集会は感染症予防のためリモートで行いました。今回は私の話と養護教諭から「健康に過ごすためにできること~生活リズムをととのえて感染症予防をしよう~」の話をさせてもらいました。私からは、まず、夏休み明け、気持ちを切り替えるために、自分の生活の中から毎日ひとつでも楽しいことを見つけ、それを繰り返すことで前向きな考え方を身につけていってほしいという話をしました。もうひとつは、「温かく思いやりのあふれる学校」にしたいということ、そのために「思いやりの花」を咲かせていきましょうという話をしました。

9月1日は「防災の日」です。学校でも避難訓練を行いました。感染症予防のため、一次避難のみ行いました。しっかり机の脚をつかんで頭を守る姿勢をとることができていました。そのあと、安全主任から、安全な避難の仕方とリニューアルした避難経路についての話を校内放送で行いました。「防災の日」、ご家族でも安全な避難について話題にしてみてはいかがでしょうか。

夏季休業中に奉仕作業にご協力いただきどうもありがとうございました。おかげさまで、きれいになった環境で気持ちよく本日を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

個別面談 ありがとうございました。

25日~28日に行われた個人面談では、猛暑の中、玄関での体温検査、アルコール消毒等のコロナ感染症対策にご協力していただきありがとうございました。約10分間の短い時間ではありましたが、お子様の学習の様子や、ご家庭での生活の様子などの情報交換ができました。この情報交換で得た情報を、9月からの教育活動や学習支援に役立てたいと思います。

夏季休業前全校集会(リモート)

本来なら体育館で実施する予定でしたが、コロナ感染症対策のため急きょリモートでの実施となりました。

そのためカメラ前での発表になりましたが、今回代表になった子供たちは緊張の中、立派な態度で発表することができました。

イラストを用いてわかりやすく伝える工夫もできました。各学級の子供たちも真剣な様子で、話を聞くことができました。

授業参観

今日は今年度初めての授業参観です。感染予防のため、3時間展開で分散して授業を見ていただいたり、廊下からの参観にご協力いただいたりして、どうもありがとうございました。また、健康観察カードの提出や履物の準備など、マナーを守ってご参観いただいたことに心より感謝申し上げます。

久しぶりの授業参観に子どもたちも、わくわくどきどき、お家の方に見ていただくのが嬉しくて仕方ない様子が感じられました。本日の感想等ございましたら、遠慮なくお寄せいただけると幸いです。

七夕

今日、7月7日は七夕です。学校にも立派な笹飾りがあります。それぞれ学年ごとに飾りをつけ、願い事を書きました。そういえば、以前は七夕集会という全校集会があったのが懐かしく思い出されます。日本には四季折々さまざまな行事があります。季節を感じさせてくれる行事、大切にしていきたいですね。

ザリガニつり

昨日、2年生が生活科の学習でザリガニつりを行いました。つりに行った場所は、なんと学校の敷地の中です。いつのころからか、学校の敷地の中を流れる用水路にザリガニが住み着いており、昨年度も同じ場所でザリガニつりを行いました。今年は、さらにザリガニつりの先生として、いつも草刈りでお世話になっている「西地区友の会」のボランティア活動をしている方を先生に招いて、一緒にザリガニつりをしました。さおの先にするめをつけ、見事ザリガニをつり上げる子がたくさんいました。どの子も自分でザリガニをつり上げることができて大満足のザリガニつりでした。

租税教室

今日は、6年生対象に租税教室が行われました。佐原税務署の職員の方が税の仕組みについて、とてもわかりやすく話をしてくださいました。子どもたちも真剣な表情で聞いていました。最後に、実際の1億円と同じ重さの見本を持たせていただきました。楽しくわかりやすく勉強になる時間でした。

初めてのプール ~5年生編~

お待たせしました。今日はようやく5年生の今年初めてのプールです。5年生は全校で一番人数の多い学年です。プールサイドの両脇に女子と男子がそれぞれ並びます。3年ぶりのプールなので、水慣れを中心として安全第一で水泳学習を行います。今年度は、保護者の方にプール掃除をしていただき、きれいになったプールで気持ちよく泳ぐことができました。保護者の皆様、どうもありがとうございました。

今年初めての水泳学習~中学年編~ & 給食シリーズ

今日は、3・4年生が今年初めてプールに入りました。4年生は、1年生のときに入って以来3年ぶりのプールです。3年生は西小学校のプールに入るのは初めてです!毎日、暑い日が続きプールびよりの中、子どもたちは気持ちよく水泳学習を行いました。

今年度は、栄養教諭の先生がいろいろな食材を展示してくれたり、給食のときにその野菜の話をしてくれたりします。6月30日の給食の食材はズッキーニでした。献立は「あじクリームチーズフライ、フレッシュトマトのミネストローネ、ドライカレーレバー入り、ごはん、牛乳」です。ミネストローネの中にズッキーニが入っています。

7月1日は「なす」です。献立は「マーボなす、いかチリソースフライ、わかめスープ、ごはん、牛乳」です。今日のなすは千葉県産だそうです。子どもたちは展示された食材を見にくいくのを楽しみにしており、触った手触りや、においを嗅いだり、食材に親しむことによって、給食のおいしさや栄養価が増してきます。

今年初めての水泳学習!

感染症予防のため、水泳学習の開始を見合わせておりましたが、3年ぶりの水泳学習が今日からスタートしました!

プールに入るトップバッターは6年生です。絶好のプールびよりの中、水泳学習を始めました。気持ちよさそうですね。

続いて1・2年生です。人数の関係で1・2年生は一緒に入ります。どちらも学校のプールに入るのは初めてです。子どもたちも水泳学習を楽しみにしていたので、とても嬉しそうです。

「千葉県のえだまめを食べよう」献立

今日の給食は千葉県産のえだまめを味わう献立です。メニューは、スペインふうオムレツ、ポークシチュー、しょくパン、牛乳、ちばけんのえだまめです。えだまめは、千葉県匝瑳市産です。栄養教諭の先生がえだまめ農家を取材してきて今回も展示してくれました。さっそく、いろいろな学年が見たり触ったりしていきました。また、給食の時間に栄養教諭の先生がえだまめについての話を各教室を回ってお話ししてくださいました。えだまめはビタミンが多く緑の食品の仲間ですが、だいずになるとたんぱく質が多くなり、赤の食品の仲間になる珍しい野菜だと話してくれました。お話を聞きながら、おいしくえだまめをいただきました。いつもより、もっとおいしく感じる給食でした。

校内授業研修会

今年度の研究教科は生活科と理科です。今日はその授業研修会で講師の先生にご指導をいただきました。

まずは1年生。生活科で「なつとなかよし」の学習です。身近な草花を使って色染め遊びやたたき染め、押し花などをしました。今日はその材料を使って小物づくりをする「せっけいず」を書きました。次は小物づくりに挑戦です。すてきな作品ができそうですね。

4年生は理科で「とじこめた空気と水」の学習です。ピストンの中にとじこめた空気を押すと体積や手ごたえはどうなるか実験して考えます。実験の結果はタブレットに入力してみんなで共有します。実験の結果をもとにしっかり考察することができました。

6年生は「植物の成長と水のかかわり」の学習で、植物の水の通り道を調べます。前時にホウセンカの水の通り道を調べ、今日は他の植物の水の通り道はどうなっているか調べました。茎を輪切りにしたものと縦に切ったものを観察します。色染めした水の通り道をマイクロスコープで写真にとり、パワーポイントを作成して投稿します。実験の結果をみんなで共有します。さすが6年生ですね。中身の濃い授業でした。

不審者対応避難訓練

本日、不審者対応避難訓練を行いました。密を避けるために上学年と下学年に分かれて実施しました。はじめに下学年(1~3年生)が行いました。下校途中に不審者に遭遇した想定です。代表の児童が実際に歩いて不審者役の警察の方に声をかけられます。迷子になった犬を一緒に探してほしい、とかお金をあげるから、校長先生に頼まれたからなどなど、様々なバリエーションで声をかけてきます。はじめはかなり近づいていた子どもたちもだんだん距離をとって逃げるのが上手になってきました。

次は上学年(4~6年生)です。

上学年の子どもたちも、距離をとって腕をつかまれないようにすることの大切さに気づきました。また、「いかのおすし」の大切さ、「知らせる」の練習では駐在さんに不審者の特徴を伝える練習もしました。警察の方から、防犯ブザーが鳴るかどうか確かめることが宿題になっていますので、ぜひお家の方と一緒に確かめてみてください。不審者に会わないことが一番ですが、いざというときに今日の避難訓練が役立ってくれるといいですね。

春の「まちたんけん」part2

6月17日に2年生の生活科で2回目の「まちたんけん」に行きました。今度の行き先は、辻西・清水方面です。学校を出発してしばらく行くと、見渡す限り田んぼが広がっています。さっそく、探検ボードにメモをしました。自然が豊かで、道すがらいろいろな草花が咲いていました。ホタルブクロもたくさん咲いていました。坂をのぼるとお寺の門が見えました。さらに進むと今度は畑が広がっています。こども園さんにも寄らせていただきました。安全に気をつけて歩き、無事学校に到着しました。

プールびらきの会

16日に「プールびらきの会」を行いました。実際にプールに入るのはまだ先ですが、体育館で話を聞きました。私の方からは、3年ぶりに学校のプールに入るので、水となかよしになってほしいこと。それから、みんなができるようになった黙食、黙浴と同じように、黙って水泳を行う「黙泳」をがんばってほしいという話をさせてもらいました。体育委員会からも水泳学習で注意してほしいことの話がありました。最後に、代表児童が「安全に楽しく水泳学習を行います。」という誓いの言葉で締めくくりました。プールに入ることをとても楽しみにしている子どもたち。実際にプールに入る日が待ち遠しいですね。

神里じまんをしよう

3年生の総合の学習で「神里じまんをしよう」というテーマで地域のことを調べています。14日には、それぞれ自分たちが調べているテーマについて、自分の目で確かめたり、お話を聞いたりしました。行先は、木内神社、清水こども園、ファミリーマート、地域の自然、学校の歴史です。それぞれの様子を紹介したいと思います。このあと、調べたことをまとめて発表会をする予定です。ご協力いただいた保護者のボランティアの皆様どうもありがとうございました。

千葉県を味わおう献立

6月15日は「千葉県民の日」。そこで、今日の給食は香取市や千葉県の食材をふんだんに使った特別献立でした。献立の内容は、ごはん、牛乳、厚焼き玉子、肉じゃが、キャベツときゅうりのサラダ、牛乳プリンです。今年度は本校に栄養教諭の職員がいるので、今日の給食の献立の食材を展示してくれました。さらに、触ってもよいということで、さっそく子どもたちは野菜など食材を手にしていました。いつも食べている給食がどんな材料からできているのか触れることができ、子どもたちにとってもとても参考になりました、加えて、今回の食材は香取市や千葉県産ということもあり、いつもより、よりおいしく給食をいただくことができました。

2年生 春の「まちたんけん」

13日(月)に2年生の生活科の学習で「まちたんけん」を行いました。今回は、山川・白井方面に行きました。春の「まちたんけん」では、いろいろな気づきや発見をしてくることをめあてとしています。さっそく、子どもたちは、興味のあるものを発見したようで、探検ボードにメモをしていました。サボテンのハウスを見つけたり、おそばやさんでは、そばの花を見せていただいたり、いろいろな発見がありました。次回は、上小堀・清水方面に行く予定です。

6年 国会議事堂・パナソニックセンター

校外学習の最後を締めくくるのは6年生です。9日(木)に社会科で学習した国会議事堂の見学に行きました。普段、テレビで見る議員席も自分の目で確かめることができました。午後はパナソニックセンターです。未来の生活を体験できるコーナーや理科や算数など理数の魅力を知ることができる体感型ミュージアムで楽しみました。