かみさとブログ

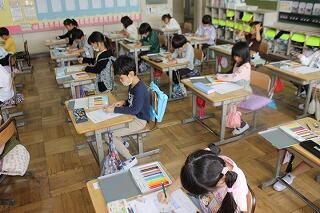

2023.06.19(月)今日のひとコマ「5・6年生の授業」

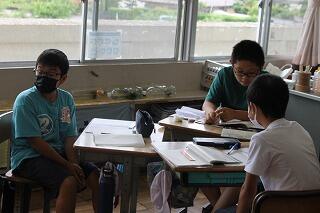

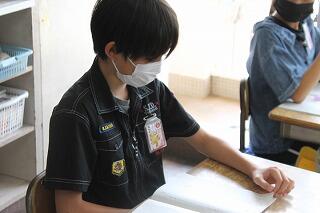

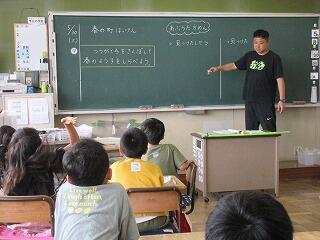

「町自まん」をすいせんしよう!!

~ 5年生の学習紹介 ~

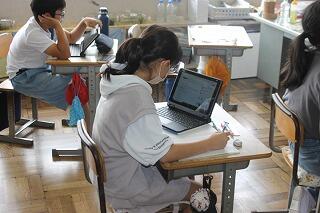

香取市でみんなに推薦したい場所を紹介する学習にお邪魔しました

どの子も 香取市の良さを考え調べていました

どの子も「香取市」といえば・・・とよく考えていました

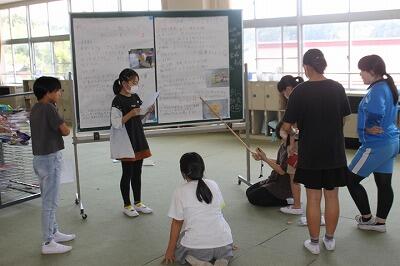

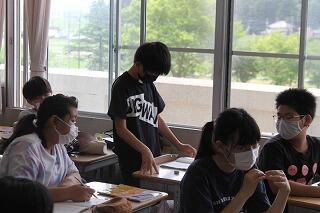

自然災害時の正しい行動について考えよう

~ 総合的な学習の時間を活用して ~

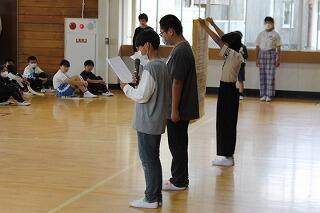

今週木曜日にいよいよみんなに発表します!!

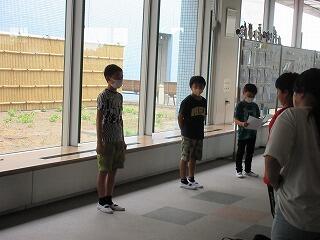

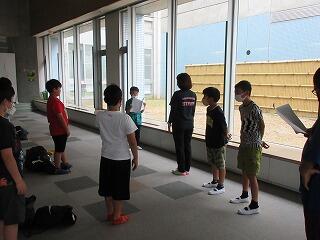

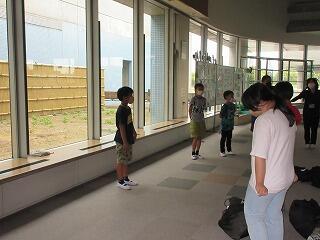

今日はその前ふりとして練習していました

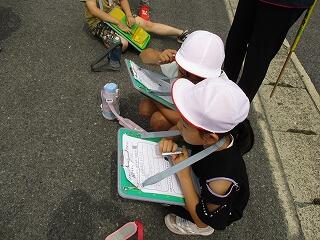

〈 練習している子どもたち 〉

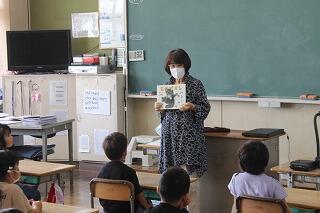

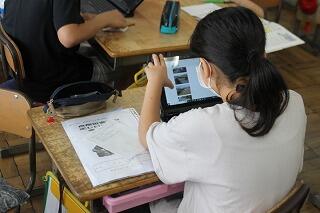

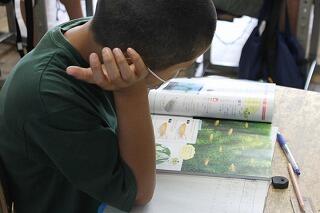

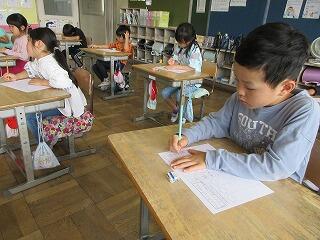

社会科は歴史学習に入っています

今日はコメ作りが始まったとされる「弥生時代」でした

先生から教科書の「弥生時代の絵図」からわかることを

衣・食・住・そのほか にわけて

気が付いたことを発表するように投げかけられました

6年生は 気づいたことをどんどん発表していました

2023.06.18(日)学校区探検の様子から②・3年生図工作品紹介②

シリーズ「思い出写真館」

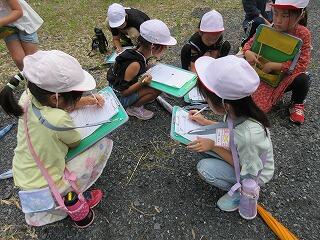

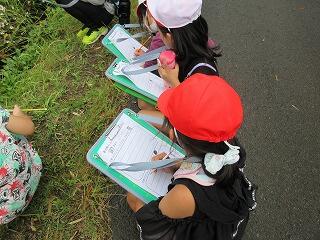

~ 2年生 学校区探検のようすから② ~

6月14日(水)に行われた2年生の生活科

学校区探検の様子をおどけする2回目です!

作品紹介「3年生図画工作」②

廊下に展示してあります!

前回に引き続き掲載しますので ご覧ください!

なお、製作途中で展示していない子もいますのでご容赦ください

2023.06.17(土)学校区探検のようすから①・5年生の調理実習

シリーズ「思い出写真館」

~ 2年生 学校区探検のようすから① ~

6月14日(水)に行われた2年生の生活科

学校区探検の様子を2回に分けて お届けします

生活を見つめ

できることを増やしていこう

~ クッキングはじめの一歩「ゆでて食べよう」 ~

おいしく食べるために,ゆでる調理について問題を見出し課題を設定しました

2023.06.16(金)地域の方々による読み聞かせ会

業間活動で「おはなし広場」開催

~ 全学年読み聞かせ会を実施しました ~

地域ボランティアによる本の読み聞かせを実施しました

すでに5年生は先日行った様子を掲載しましたが

今日は残りの5学年で行われました

1年生の様子

2年生の様子

3年生の様子

4年生の様子

6年生の様子

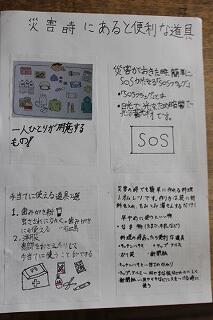

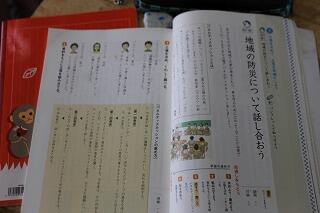

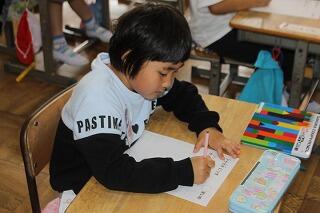

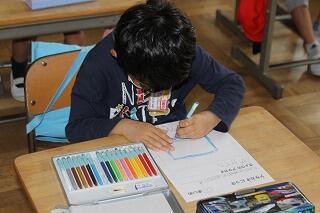

パンフレットをつくろう最終回

~地域の防災について話し合おう~

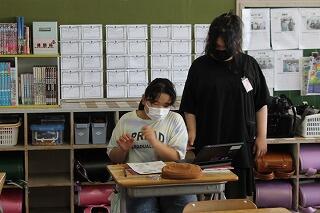

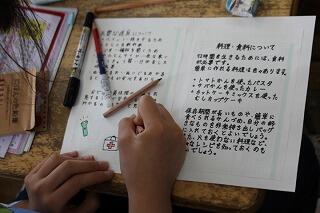

ここまで制作活動を行ってきたパンフレットづくりも最終回

6年生は 確認したり 名前を入れたりと最後の点検をしていました

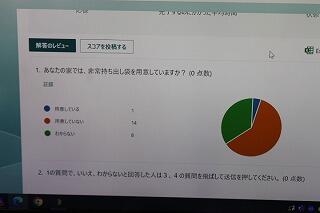

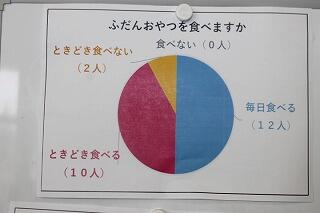

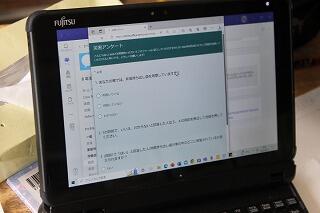

クラス内で作って実施したアンケートも結果からわかることがあります

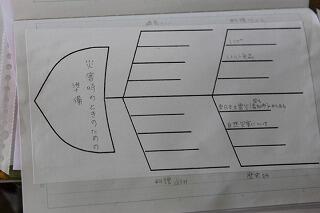

この学習は 各自が地域防災について考えた柱だてから

「フィッシュボーン」という手法で整理して取組んでいます

鉛筆で下書きしたシートに ペンでしっかりと清書をしています

完成したもので 来週にプレゼンテーションが行われるようです

その様子はまたお届けします

2023.06.15(木)千葉県誕生150周年「千葉県民の日」

今日15日は「千葉県民の日」

千葉県ホームページによると、「県民の日」は、

「県民が、郷土を知り、ふるさとを愛する心をはぐくみ、

共に次代に誇りうる、より豊かな千葉県を築くことを期する日」

として、県の人口が500万人を突破したことを記念して

昭和59年に制定されました

これは、明治6(1873)年6月15日に当時の木更津県

印旛県の両県が合併して千葉県が誕生したことに由来しています

今日学校はお休みですが お時間とゆとりがありましたら

ご家族で千葉県に関する行事に参加出来たらと思います

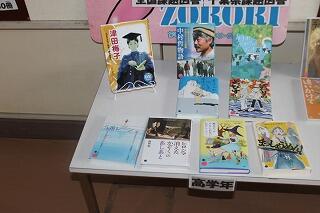

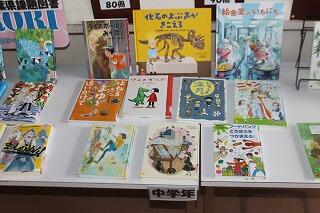

学校では課題図書の展示を行っています

~ 春の図書祭り開催中 ~

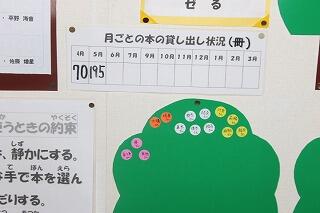

図書委員会が中心になって「たくさん本を読もう」と読書量調査も行っています

調査した内容は 放送・掲示委員会と連携して「お昼の放送」で報告しています

作品紹介「3年生図画工作」①

廊下に展示してあります!

2回にわけて写真で掲載しますので ご覧ください!

なお、製作途中で展示していない子もいますのでご容赦ください

毎週水曜日は

除草活動に取組んでいます

気が付けば あちこちに雑草がはえています

校外学習に行っている2年生以外の子どもたちは

時間内目いっぱい活動をしてくれました

珍しいものを見つけて先生に見てもらっている人もいました

朝礼台の下は盲点でした!さすが5年生は進んで取り組んでいました

2023.06.14(水)千葉県を味わおう献立・13日、14日の子どもたち

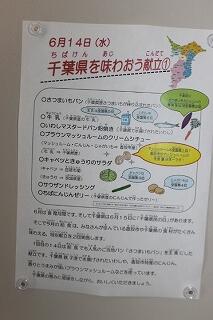

千葉県を味わおう献立をいただきました!!

~ 6月14日の給食から ~

校舎1階の中央にある給食コーナーがあります

現在は写真のように千葉県を味わおう献立について

栄養士の先生が紹介ブースを設置してくださっています

写真のように産地もしっかりと書いてあるのでわかりやすいです

子どもたちも見に来ています!

給食の内容は「給食コーナー」に掲載しますので見てください

6月14日の子どもたち

4年生の授業「短歌の世界」から

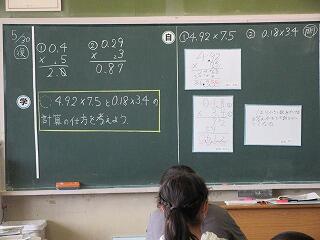

5年生の授業「算数科」小数÷小数の筆算を考えよう

6年生「国語科」パンフレットをつくろう

6月13日の子どもたち

1年生「道徳科」ぼくのこと きみのこと

先生が教材文をていねいに範読して みんなしっかり聞いていました

2年生「音楽科」リズムや ドレミと なかよし

どうぶつの鳴き声をつかって 楽しいリズムで音を楽しみました

3年生「図画工作科」ふしぎな乗り物

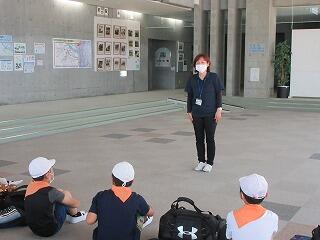

2023.06.13(火)今日のひとコマ「不審者対応避難訓練」

もしも学校に不審者が来たらどうするか

~ 令和5年度不審者対応訓練 ~

6月13日(火)2校時を利用して訓練が行われました

午前9時40分教頭先生からの放送で訓練を開始しました

今回は立てこもりを想定しています

放送後の各クラスは2分以内に閉鎖ならびに移動ができていました

1年生・2年生・3年生の様子

4年生・5年生・6年生の様子

6月13日の子どもたちの様子から

火曜日の子どもたちの様子をお届けします!

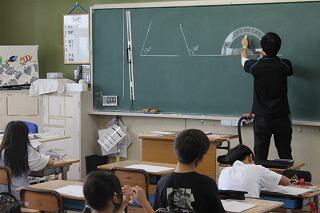

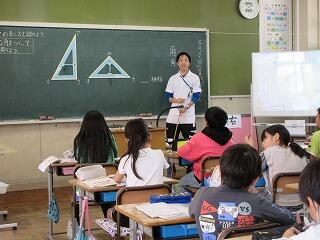

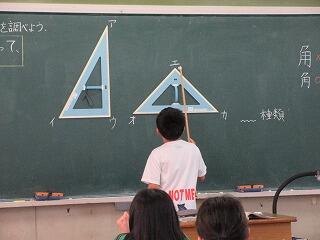

4年生「算数科」角度について考えよう

5年生「国語科」話し言葉と書き言葉

6年生「国語科」 パンフレットをつくろう

印刷用紙をグループ4人で分担して作成します

用紙を4分割しますが レイアウトは4人で相談します

テーマはいろいろありますが 1テーマ一人の部分もあれば

1テーマに複数人いる部分もあり

内容が重ならないように工夫していました

驚いたのは 授業の中でアンケートフォームを作成し

先生に依頼して クラス内アンケートを実施した班があったことです

これによって クラスの人たちの意識調査もできました!

1・2・3年生の様子も撮影してありますので

明日報告させていただきます!

学校の周りをたんけんしました②

~ 2年生まち探検2回目実施しました ~

前回に引き続き2年生のまち探検の様子をお伝えします

2023.06.12(月)2校時の3階の様子から

全力で学ぶ子どもたち

~ 6月も中間地点になります~

今週の木曜日は「千葉県民の日」ですね

千葉県が誕生して150周年にあたるという宣伝が行われています

みなさまは どのような過ごし方でこの日を迎えるのでしょうか?

さて 今日は2校時の3階の様子を紹介します

〔 4年生 算数の授業から 〕

定規や分度器を活用しての角度の学習をしていました

〔 5年生 理科の授業から 〕

メダカの学習です!オスとメスの見分け方を学んでいました

〔 6年生 外国語科の授業から 〕

「Welcome to Japan.」 として

日本について紹介することができるように学習していました

後半はグループに分かれて紹介する分担を行いました

2023.06.11(日)体力テスト②・スポーツタイムの様子

体力テストを実施しました②

6月8日(木)の2・3校時に全校で取り組む体力テストを行いました

前回に引き続き 子どもたちの取り組む様子をお送りします

立ち幅跳びに挑戦の様子

上体起こしに挑戦の様子

2人組になって 友達のサポートを受けながらの取組です

反復横跳びに挑戦の様子

挑戦者と測定する人に分かれての取組です

火曜日・金曜日はスポーツタイム

6月6日のスポーツタイムの様子です

準備運動から それぞれの活動に取り組みました

準備運動の様子から

タイヤ遊びの様子から

縄跳びの様子から

走る運動の様子から

走り幅跳びの様子から

鉄棒遊びの様子から

投げる運動の様子から

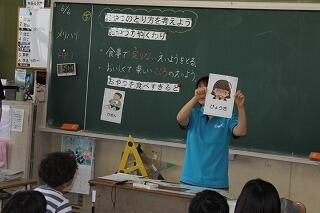

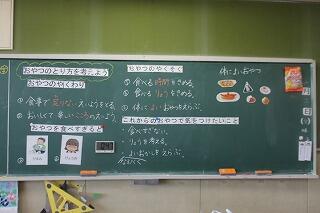

2023.06.10(土)栄養士の先生による授業

おやつの取り方を考えよう

~ 栄養士の先生の授業から ~

6月6日(火)の6校時に3年生で食育の授業を行いました

今回のテーマは「おやつの取り方を考えよう」です

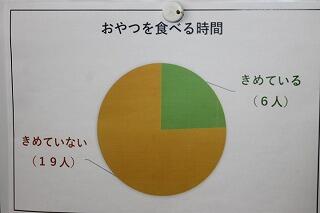

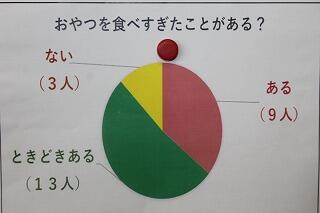

事前に行われたクラスアンケートの結果から話し合いました

結果からわかることを全体でシェアリングしました

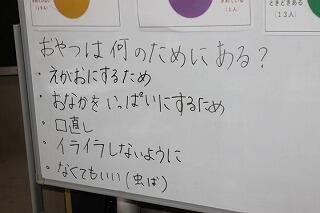

ここで先生から「おやつって何のためにあるの?」と

「おやつのやくわり」をたずねられ

グループで意見交換をしました

話し合いの結果をそれぞれのグループから出し合い

クラス全体でシェアリングしました

それぞれの班からだされた意見は 次のとおりでした

ここで専門家の先生からお話を聞きましょうと

担任の先生からバトンタッチしました

「おやつをたべすぎると?」どうなりますか

栄養士の先生からは「油」「砂糖」などの栄養素が

お菓子や飲み物にどのくらい入っているか説明がありました

提示されたお菓子や飲み物は子どもたちがよく摂取しているものばかりです

その後「おやつの約束」についても話し合いました

つぎに どのくらいまでならば健康的かも説明がありました

からだによいおやつってなあに?

最後に・・・これからおやつで気をつけることを班で話し合いました

そして 全体でシェアリングしました

6校時という一番疲れる時間ですが

3年生は進んで話し合いに参加して 結論まで導きました

専門家から学ぶ授業は 子どもたちの心にも残ったようです

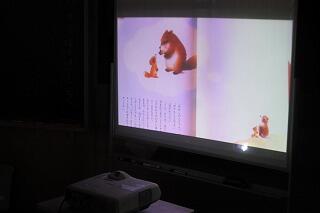

2023.06.09(金)おはなし広場・体力テスト①

5年生で読み聞かせを実施しました

朝の時間を活用して絵本の読み聞かせをしていただきました

「たぬきのちょうちん」という絵本を読んでくださいました

体力テストを実施しました①

6月8日(木)の2・3校時に全校で取り組む体力テストを行いました

子どもたちの取り組む様子を2回に分けてお送りします

最初にグループごとに準備運動を行いました

1年生と6年生というふうに いくつかのグループをつくって

グラウンドと体育館 校舎内にわかれたそれぞれのブースをまわります

長座体前屈の様子

専用の道具をつかって 脚を延ばし体を前傾させてます

ソフトボール投げの様子

先生方で準備した専用のブースをつかっての測定です

すき間時間を上手に活用して握力測定

2023.06.08(木)校外学習で6年生が都内に!!

国会議事堂、そなエリア東京へ

行ってまいりました

~ 6年生の校外学習報告から ~

〔 学習の目的 〕

① 国会議事堂を見学することにより

国会の役割や法律ができるまでの流れについて理解を深めていく

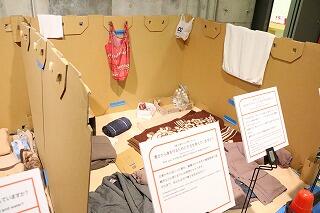

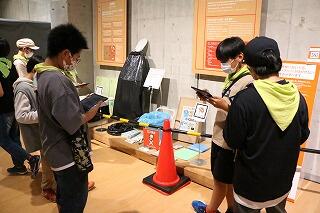

②「そなエリア東京」では、体験学習を通して

地震発生後72時間の生存力をつける

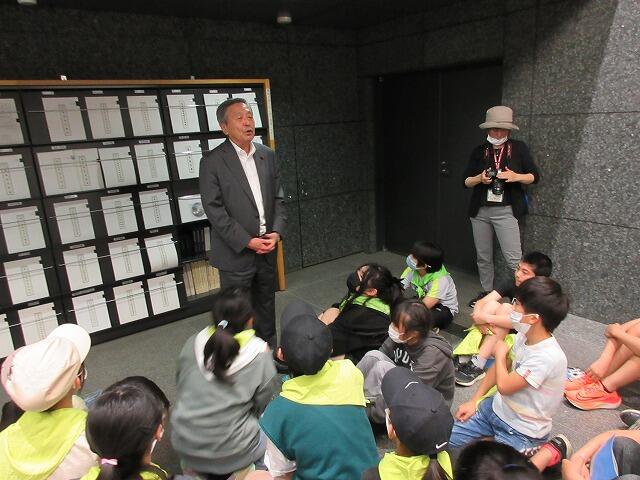

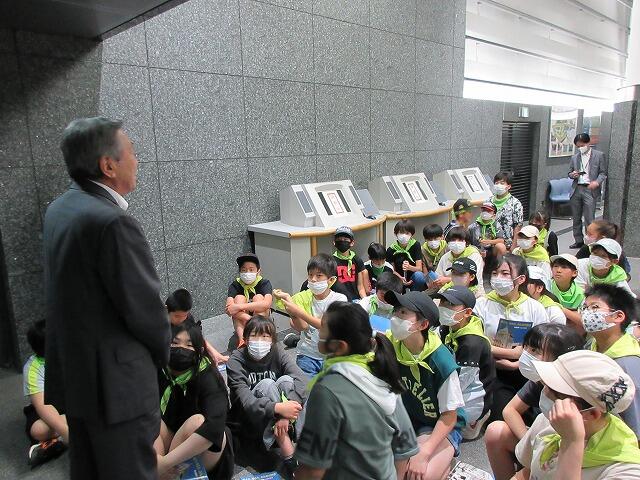

国会議事堂の見学

国会議事堂「衆議院」では

なんと!この地域から国会に出ている議員さんから

直接お話を伺うことができました

普段はなかなか聞くことのできない

大変貴重なお話を聞くことができました

お話を伺っている間に順番が回ってきました

いよいよ国会議事堂の中を歩きます

おなかが空いたあ~昼食タイム

お忙しいところ お弁当の準備をありがとうございました

好天に恵まれ みんな美味しくいただくことができました

昼食後に いよいよ二つ目の見学となりました

そなエリア東京の見学

2023.06.07(水)水泳指導に備えて・1年生芋苗植え体験

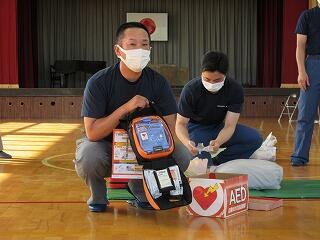

水泳指導に備えて救急救命訓練実施

~ 消防署のご指導を受けて実施しました ~

6月1日の放課後に訓練を行いました

消防署の署員の方々に師範をみせていただき復習しました

その後、署員の方々の指導を受けながら実際に人形を活用して

実際に訓練を行いました

ありがとうございました!!

~ 1年生が地域の皆様に支えられて ~

昨日6月6日(火)5校時に芋苗植え体験を行いました

準備からはじまり 子どもたちへの支援は細部にわたり

至れり尽くせりで 参加した子どもたちも大満足でした!

子どもたちが重い荷物をもたないようにと

事前にトラックで運んでくださいました

おかげで 元気に歩いて畑まで行くことができました

現地に到着したら さっそく長くつに履き替えました

そして 畑の先生から「芋苗植えの極意」を学びました

子どもたちは教わったことをもとに丁寧に植えました

最後に手も洗うことができました ありがとうございました

「小見川西小学校 おいも畑」の看板を設置して

みんなで記念写真を撮りました

2023.06.06(火)2年生まち探検2回目実施しました

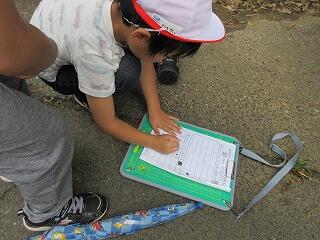

学校の周りをたんけんしました①

~ 2年生まち探検2回目実施しました ~

昨日6月5日(月)に 2年生が生活科の学習で

前回の油田方面に引き続き2回目のたんけんをおこないました

今回も2回に分けてその模様をお届けします

まずは1台目のカメラの写真を掲載します

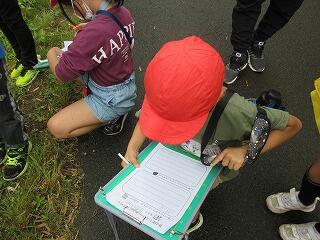

みんな課題に沿って真剣に記録している様子がわかります

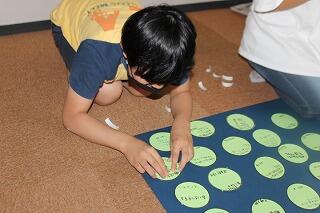

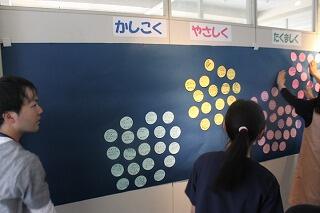

放送・掲示委員会で作成しました

「思いやりの実」

~ 正面玄関の掲示物が代わります ~

いじめゼロ宣言集会「かみさとなかよし集会」を行い

全校児童で作成した「思いやりの実」を放送・掲示委員会で掲示しました

まずは台紙を両面テープで貼り合わせました

各学年が書いてくれた「思いやりの実」をイメージ画に合わせて置きました

「ああでもない」「こうでもない」とわいわい試行錯誤で行いました

全学年分をイメージ画に合わせて置いたところで

みんなで離れたところから見合い確認しました

そのあと、裏面に貼ってある両面テープを剥がして貼り付けました

できあがったものを 先生方にもお手伝いいただき正面玄関前に掲示しました

完成したものにもう少し手を加えていきます

完成版は 後日掲載します

6年生校外学習へ出発しました!!

朝7時40分集合で東京へ出発しました

国会議事堂で衆議院の見学を行います!

帰ってきたら 見学の様子を聞いてみたいと思います

6年生で育てている

ジャガイモの花が咲きました

理科の実験用に育てているジャガイモの花が咲きました

すでに葉にデンプンができるか調べる実験は終わっていますが

子どもたちはこの変化にも気が付いているかなあ

さらに7月に行う予定の白花ホウセンカも

ミニ温室の中ですくすくと成長し

第1回目の植え替えを先週行いました

このあと 実験用にさらに大きさのそろったものを

別の入れ物に植え替えます

2023.06.05(月)地域の防災について話し合おう

地域の防災について話し合おう

~ 6年生 国語科の授業から ~

今日はこれまでの2回のディスカッションを経て

「第3回発言に挑戦します」と先生から指示がありました

各グループに分かれてパネルディスカッションで出された質問と

その質問への回答と そこから班としてつかんだことを

15分の作戦タイムをもって相談しました

作戦タイムでは どんな質問があったのかを確認して

班としてどんな回答ができるかも相談していました

相談タイムのあとに 各班の代表が発表しました

6年生らしく 回答と班の意見を的確に表現していたのが印象的です

ありがとうございました

~ 日曜日の除草活動を経て ~

休日にもかかわらずご協力いただきまして ありがとうござました!

おかげさまで校内は大変きれいになりました!

2023.06.04(日)アーカイブ「6年生パネルディスカッション・2年生食育ほか」

シリーズ「思い出写真館」

6年生 国語「地域の防災について話し合おう」

5月31日(水)1校時に教室でこれまで準備してきたものをもとに

パネルディスカッションを行いましたので

その模様をお届けします

2年生食育の授業から

同じく31日の5校時に2年生教室で

栄養士の先生 と担任の先生による食育の授業が行われました

学習したことをもとに様々な意見もだされました!

栄養士の先生は1年生ではエプロンシアターでしたが

2年生は紙芝居をつかってお話をしてくださいました

思い出「5年生の宿泊学習」⑥

いよいよ宿泊学習の思い出も最終です

2023.06.03(土)アーカイブ「2年生まちたんけん②・1年生観察日記を書こう」

シリーズ「思い出写真館」

2年生町たんけんの報告②

~ 東谷・油田方面を歩いてみました ~

先日お届けした「まちたんけん」の続きです!

どうぞご覧ください!

1年生 あさがおの観察日記を書こう!

5月31日の5時間目に先生のお手本をもとに

自分の育てている朝顔の観察日記を仕上げました

いっしょうけんめい取り組んだ後の帰りの会の様子も・・・

帰りの会では「きらきらさんしょうかい」として

思いやりの行動をとったお友達の紹介がありました

「いじめ防止集会」でも「友達の頑張りを認める」という話もあり

こういう日々の取り組みは効果があると思いました

2023.06.02(金)学校評議員会で全学年授業を見てもらいました

第1回 学校評議員会を行いました

~ 子どもたちの様子についてご意見をいただきました ~

5月30日(火)5校時に学校評議員のみなさまに

子どもたちの授業の様子を見ていただきました

今日はその模様をお届けします!

1年生 食育の授業

学校栄養士さんを講師にお招きしての食育の授業です

2年生 生活科「はるのまち発見」

3年生 算数科「3けた+3けたの計算」

4年生 算数科「角の大きさ調べ」

5年生 算数科「小数の計算」

6年生 家庭科「クリーン大作戦」

わかば・なかよし 国語「ことばあつめ」

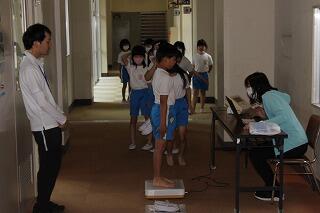

体重測定を行いました

4月の健康診断から2カ月 体重測定を行いました

ちょうど2学年の様子が撮影できたので掲載します

【1年生】

【4年生】

どちらの学年も きちんとした態度で参加できました

2023.06.01(木)3年生リコーダー指導・5年生宿泊の思い出⑥

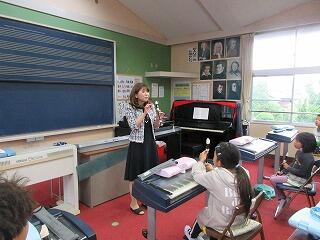

専門家に学ぶ授業

~ 23日に3年生がリコーダーの指導を受けました ~

5月23日に音楽の専門家の先生が来校して

1年生が鍵盤ハーモニカを3年生がリコーダーの指導を受けました

今日はその時の様子をお届けします

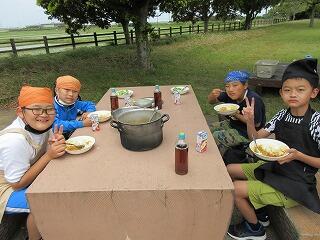

思い出「5年生の宿泊学習」⑤

【2日目の活動】野外炊飯をお届けします

事前にかまどの管理をはじめ ごはんを飯盒で炊く時の注意を

学校で細かくお話しておきましたが さてどうなったでしょうか

最初に自然の家の職員から 作り方の指導をうけました

野外炊飯は共同作業です!

材料を切る・お米をとぐ・かまどの準備をするなど

てきぱき準備している様子がよくわかります

できあがったカレーとご飯をおさらに盛りつけて

班のみんなで「いただきます」をしていただきました

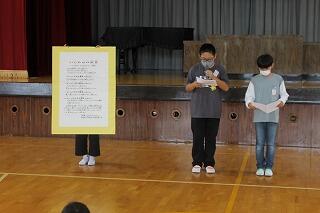

2023.05.31(水)いじめ防止集会開催

令和5年度「かみさとなかよし集会」

~ 小見川西小 いじめ防止集会開催 ~

業間活動の時間(10時15分から10時半)に体育館で開催しました

進行は児童会のメンバーです!

1 はじめのことば

2 児童代表のお話

3 「いじめゼロ宣言」の確認

4 各クラスの「いじめゼロ宣言」を発表

5 「イエローリボン」「思いやりの実」授与

6 校長先生のお話

校長先生から「ふわふわことば」がたくさん増えるようにとのお話がありました

7 終わりの言葉