文字

背景

行間

わくわく♡ドキドキ東大戸show!

わくわくだより vol.5

N先生、先日、ある会社に一日社員として働かせていただき、会社体験の研修を積んできました。

会社のコンピュータを扱ったり、お客様対応をしたり、社内の消毒作業をしたり、他のお店を訪問したり…と、会社だからこそできる様々な仕事を体験させてもらえたようです。

N先生、授業がない夏休みも、こうしてがんばっています。

2年生、N先生の会社体験のお話をお楽しみに‼

さて、N先生からの「わくわくだより」です。

2年生、おまたせしました。

どうぞ~っ♡

~N先生より~

2年生のみんなへ

きのうはメロンアートにも、ちょうせんしてみました。

みんなで楽しむ♡

開心那(ひらきここな)選手(12歳)【銀メダル】

岡本碧優(みすぐ)選手(15歳)【第4位】

その技のすばらしさ、カッコよさと同じくらい感動したのが、選手たちの楽しそうな笑顔、明るさ、そして、仲の良さでした。

むしろ、「国を越えてみんなが一つのチームになって、それぞれのチャレンジを応援し合っている」ように見えました。

夏チャレ No.7

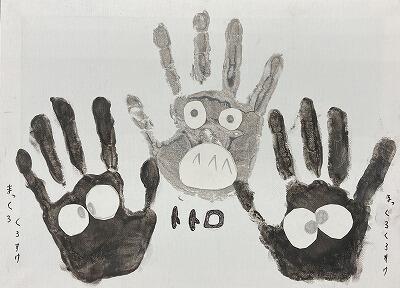

今日は、Rさん&Kさんの5年生コンビのアート作品。

暑い中、学校まで届けてくれました。

~手形アート~

作品名:リトルグリーンメン(トイ・ストーリー)

作品名:トトロとまっくろくろすけ

~2人のコメントより~

インターネットで見つけた「手形アート」にはまっていて、2人で力を合わせて作りました。

スパッタリングの技法を使ってデザインしたので、思った以上に時間がかかりました。

ホームページで、みんなに見てもらえたらうれしいです。

キャンバスは、100円均一ショップで手に入ります。

もしよかったら、みなさんもチャレンジしてみてください。

【※スパッタリング技法については、こちらのサイトを参照】

作品を受け取ったK先生も、2人のチャレンジにニッコリ!

「私もやってみようかな~♡」とK先生。

2人は、この作品を持ってきたついでに、5年生のミニ田んぼの手入れをしてくれました。

2人と一緒に来たRさんも作業に参加。

「アオウキクサ」が大繁殖していて、稲がピンチになっていた田んぼ。

3人は、網を使ってたくさん「アオウキクサ」を取り除いてくれました。

おかげで、とてもすっきりきれいになりました。

暑い中の田んぼの手入れ、ありがとう!

穂が実るのはいつかな?

楽しみです♡

夏チャレ No.6

8月も3日目になりました。

毎日、暑い日が続いていますね。

みんな、その暑さに負けず、わくわくの夏休みを過ごしていてくれたらうれしいです。

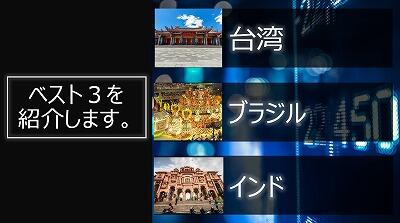

今日は、6年Rさんの「夏チャレ」をお届けします。

Rさんは、世界に目を向けたテーマでまとめました。

Rさんがこの3か国を選んだ理由がわからないのが、ちょっと残念。

でも、どれも魅力的な国ですよね。

台湾は、6年生がスカイプ交流をしている瑞穂国民学校がある国です。

台湾も夏休みのはず。

4月に心配していた「水問題」は、今、どうなっているのでしょうか?

【※4/30付HP 海を越えて】

ブラジルと言えば、サッカー。

サッカー少年のRさんにはぴったりの国ですね。

ちょうど今日は、東京オリンピックの男子サッカーの準決勝が行われます。

ブラジルvsメキシコ(17:00~カシマスタジアム)

日本vsスペイン(20:00~埼玉スタジアム)

みんなで、応援しよう‼

ブラジルと日本がともに勝てば、決勝戦は日本vsブラジルです!

そうなったら、Rさん、どちらを応援しますか?

もちろん日本ですよね⁈

インドには、世界遺産に登録されている「タージ・マハル」という有名な建物があります。

ムガル帝国の王が、愛する王妃の死を悲しんで建てたものです。

「マハル」とは、王妃の名前。

美しいドームと池のある庭園、宝石がちりばめられた白い大理石がとても魅力的!

行ってみたいですね~。

ところで…。

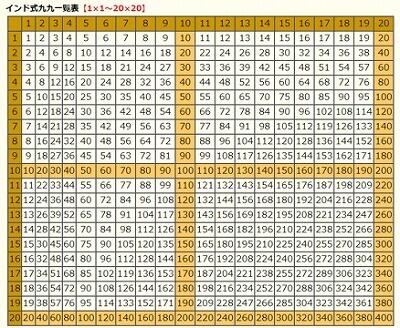

インドの「かけ算」がすごいって、知ってますか⁈

インドの小学生は「かけ算九九」ではなく、なんと「かけ算19×19」まで覚えるそうです。

日本のみんなが、「6×7=42」と、ぱっと答えられるように、インドの小学生は、「12×13=156」と、ぱっと答えられるというわけです。

インドの小学生、おそるべし!

インド方式に、チャレンジしてみたい人!

夏休み中に覚えたら、ぜひ先生たちにも聞かせてくださいね!

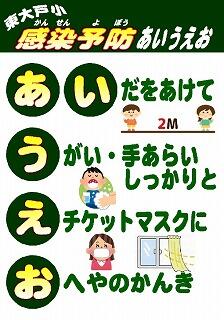

緊急事態宣言を踏まえた感染予防の徹底について

現在、新たな変異株(デルタ株)の感染者数が増加し、今後置き換わりが進むと想定されています。

本市においても、断続的に新規感染者が確認されており、夏季休業中とは言え予断を許さない状況です。

また、今後の行事等について、下記にまとめましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

緊急事態宣言を踏まえた感染予防対策の徹底と今後の対応について(お願い).pdf

わくわくだより vol.4

1ねんせいのみんな、おまたせしました!

きょうの「わくわくだより」は、みんなのKせんせいです!

Kせんせい、どうぞ~っ!

防災無線の「感染予防のお知らせ」について vol.2

とても落ち着いた、聞き取りやすいアナウンス。

すばらしかったですね!

担当してくれたのは、児童会長の6年生Aさんでした。

【レコーディングの様子 夏休み前】

~放送内容~

こちらは、「防災かとり」です。

香取市健康づくり課から、新型コロナウイルス感染症についてお知らせします。

感染拡大防止のため、不要不急の外出・移動は自粛してください。

マスクの着用、ていねいな手洗いや消毒など、感染対策の徹底をお願いします。

特に、飲食時は、会話をひかえ、会話をする時は必ずマスクを着用するようお願いします。

自分事として考え、実践しましょう。

本日の担当は、東大戸小学校でした。

最後の一言は、Aさんが決めて、原稿に入れたそうです。

まさに、東大戸小の6年生が4月から意識して取り組んでいる合言葉です。

このAさんの言葉を、香取市民 約7万3千人の方々が聞いてくださったことになります。

明日8月2日から31日まで、3回目の緊急事態宣言の中での生活となります。

みんなで感染予防を、自分事として考え、実践しましょう!

Aさん、すてきな放送、ありがとうございました。

防災無線の「感染予防のお知らせ」について

ぜひ、お聞きください。

なお、レコーディングの様子等については、放送後、本ホームページでお伝えします。

夏チャレ No.5

7月のしめくくりを、6年生Aさんが飾ります!

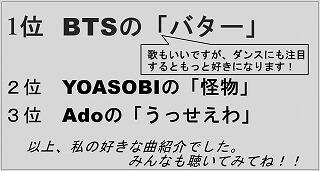

Aさんの「好きな曲」をパワーポイントでまとめた「夏チャレ」です。

Aさん、ありがとう!

Aさんが3位に選んだAdoさん(18歳)のように、今、若いアーティストがどんどん出てきていますね。

その優れた才能がSNSやYouTubeで広がり、あっという間に人気アーティストになるというケースが多いようです。

今行われている東京オリンピックでも、若い10代の選手が大活躍しています。

体操男子 橋本選手(19歳)【個人総合金メダル 団体総合銀メダル】

体操男子 北園選手(18歳)【団体総合銀メダル】

スケートボード女子 西矢選手(13歳)【金メダル】

スケートボード女子 中山選手(16歳)【銅メダル】

競泳男子 本多選手(19歳)【200mバタフライ 銀メダル】

(※2021年7月30日現在)

東大戸小学校からも、近い将来、何かで有名になったり、活躍したりする友だちが出るかもしれませんね!

わくわくします♡

わくわくだより vol.3

今日は、東大戸小学校の学校事務を支えてくれているK先生です。

K先生、どうぞ~っ!

~事務のK先生より~

わたしは、夏休みに入ってすぐ、晴れの日を利用して、梅(うめ)を干しました。

梅と言っても、青梅(あおうめ=まだよく熟していない青色の梅)を、少し黄色くしてから塩でつけていたものです。

ビンに入れて少しの期間保存すると、酸っぱい梅干しの完成です。

梅干しを作りながら、小学校のころの理科を思い出しました。

リトマス紙の色の変化を、梅干しの変化で覚えていたからです。

リトマス紙【青→赤】=梅干し【青→赤】

リトマス紙【青→赤】=酸っぱい梅干し=酸性

6年生のみなさんも、理科で「リトマス紙」を使うと思います。

ぜひ、この「梅干し方式」でリトマス紙の色の変化を覚えてみてください。

夏休みは、まだまだ1か月もあります。

夏バテしないで、元気に過ごしくださいね。

K先生、ありがとうございました。

6年生、いいこと聞きましたね。

これから、この「リトマス紙」を使って、水溶液の性質を学習します。

お楽しみに‼

事務のK先生は、いつも職員室にいて、たくさんの仕事をしています。

★様々な備品や教材がいつでも使えるようにそろえる。

★集金をとりまとめたり、支払いをしたりする。

★全ての手紙やメールを処理する。

★先生たちの様々な事務処理をサポートする。

★学校の環境整備をサポートする。

★お客様をお迎えする。

★電話を最初に受けて、みんなにひきつぐ。

…他にもまだまだたくさんあります。

直接みんなに何かを教えることはほとんどないK先生。

その分、陰で学校をしっかりと支えてくれている「縁の下の力持ち」です。

職員室に来たら、ぜひ、みんなもK先生に声をかけてあげてください。

「いつもありがとうございます」って。

おめでとう!わくわくの金メダル

テレビの前で応援していた人も多いでしょう。

昨夜、東京オリンピック体操男子「個人総合」で、橋本 大輝 選手が、見事金メダルを獲得しました!

橋本選手、おめでとうございます!

26日の体操男子「団体総合」でも、日本の新エースとして大活躍し、銀メダル獲得の原動力となっていた橋本選手。

本校K先生も、「わくわくだより vol.2(26日付)」で注目選手に橋本選手を挙げていました。

今回の「個人総合」では、6種目最後の「鉄棒」で大逆転をしての金メダルでした。

橋本選手の、美しく、ダイナミックで、思い切りのよい演技に、日本中、いや世界中から拍手喝采が送られたにちがいありません。

演技と同じように感動したのが試合後のインタビュー。

橋本選手の「気持ちの強さ」と「人として素晴らしさ」が伝わってきました。

【※以下、NHK放送のインタビューより抜粋】

団体のみんなで(表彰台の真ん中に)上りたかったなという強い気持ちがあります。

今日はそのメンバーが応援してくれたので金が取れました。

感謝の演技ができたと思います。

ここで涙を流してしまうと今の状態に満足していることになります。

チャンピオンは涙を流さず前だけを見ていると思っていきたいです。

笑って楽しめたのがよかったと思います。

5年前には、ここに立てるという気持ちもありませんでした。

目標でなく夢。

今、金メダルをとって現実になりました。

これからはディフェンディングチャンピオンとしてやっていかなくてはなりません。

これからも変わらない努力で毎日がんばっていきたいです。

メダルの色より記憶に残る演技をしようと思いました。

待っている間もずっと肩を動かして、わくわくした感じを出しました。

今の状態に満足せず、もっと高みを目指していきたいと思います。

橋本選手の言葉からは、感謝の気持ち、自信、そして謙虚さが伝わってきます。

大好きな体操を「楽しむ」こと、わくわくしながら演技をすることで、持てる力を出し切り金メダルを獲得した橋本選手。

8月3日の種目別「鉄棒」でも、橋本選手らしい演技で2つ目の金メダルを獲得してもらいたいです!

がんばれ、橋本選手‼

がんばれ、日本の全てのオリパラ選手たち‼

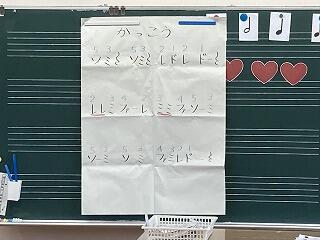

かっこう♪ かっこう♪

♪かっこう ♪かっこう~

2年生が、鍵盤ハーモニカで練習していた曲です。

N先生のピアノに合わせて、みんなの音色がきれいに響いていました。

みんな、鍵盤ハーモニカの演奏が上手になってきました。

一生懸命練習した成果ですね。

音楽室では、2年生のすてきな鍵盤ハーモニカの音色が聞けます。

一方、学校近くの森からは…?

いろいろな鳥の鳴き声が聞こえてきます。

その中に、「かっこう」がいるかもしれません。

かっこうの鳴き声(You Tubeより)

あっ、この鳴き声なら聞いたことある‼

そう思った人もいるでしょう⁉

さあ、耳を澄ましてみて…。

「かっこう」は、「托卵(たくらん)」をする鳥として知られています。

「托卵(たくらん)」とは、自分の卵を他の鳥の巣に産んで、ヒナをその鳥に育ててもらう行動のことです。

えっ⁈ 自分の子どもを自分で育てないの⁈

そうなんです。

かっこうは、産卵期にモズやホオジロなど他種の鳥の巣に行きます。

そして、その鳥の巣の卵を1つ外へ落とすんだそうです。

その代わりに自分が1つ卵を産んで、自分のヒナをその巣の親に育ててもらうのです。

かしこいのか、ずるいのか?

かっこうの「生きる知恵」なのでしょう。

詳しく知りたい人は、こちらを↓

参照:NHK for school(かっこうの托卵)

夏チャレ No.4

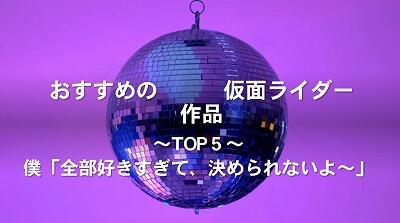

あなたにとって、「ヒーロー」はだれですか?

夏チャレで、その「ヒーロー」を紹介してくれた友だちがいます。

6年生Sさんです。

パワーポイントを使って、上手にまとめてあります。

ご覧ください!

仮面ライダーシリーズは、今から50年前にスタートしました。

これまでに、たくさんの仮面ライダーが誕生しています。

その中から、Tさんは「僕のベスト5」を紹介してくれました。

昔から子どもたちのヒーローだった仮面ライダー。

時代をこえて、今はTさんのヒーローになっている。

仮面ライダーの魅力…ですね。

わくわくだより vol.2

本日の担当は、パソコン&外国語&理科のスペシャリスト、K先生です。

~K先生から~

オリンピックが始まりましたね。

様々な競技がありますが、私の注目は「体操競技」。

なんと私も中学生まで「体操部」でした。

中学生の頃、私の得意な種目は跳馬(ちょうば)。

跳び箱のような跳馬に手をついて飛び上がる豪快な種目です。

走り出す前の「着地まで成功できるか⁈」という緊張感を今でも思い出します。

「世界中の人が注目している中、オリンピック選手が競技を始める瞬間の心の中はどうなのか。」

気になりながらテレビで応援しています。

注目は男子体操選手の橋本大輝選手。

佐原体操クラブで6歳から練習を始めた選手です。

体操競技男子団体決勝は今日、7月26日です。

頑張れ橋本選手、頑張れニッポン!

枯れた樹木などに発生する小さな生き物です。

まだ、わかっていないことも多く、見つかっていない新種もまだまだあるのではないかということです。

みなさんの身近に、新種がいるかもしれません。

自由研究のヒントにしてみてはどうでしょうか。

学級目標の紹介vol.4(5年生)

本気の5年生

【みんなで支え合うクラス】

【たくましい心と体を育むクラス】

【どんな学習にも本気で取り組むクラス】

気にかける、水をかける。

だれもいないはずの学校ですが…。

校舎裏には、3名の友だちの姿がありました。

学校に来たついでに、バケツ稲、ミニ田んぼ、畑の様子を見に来たんだそうです。

「夏休みに入って、稲やトウモロコシたち、すくすく育っているかな?」

作物たちのことを「気にかけて」、立ち寄った3人。

稲は、けっこういい状態でした。

でも、他の畑や花だんが少し乾いているのを見て、さっそく、「水をかけ」始めました。

ほぼ全部の畑や花だんに「水をかけ」てくれた3人。

ホースの後始末までしっかりやる姿は、さすがでした。

暑い中、ありがとう♡

作物&植物たちも、気にかけ、水をかけてもらえて、喜んでるね。

…きっと。

Y先生の特別授業 vol.2

地域の先生、Y先生を特別非常勤講師にお招きしての図工特別授業。

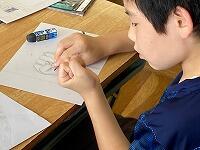

5年生は、レタリングと手のデッサンを教えていただきました。

体の一部である自分の手。

毎日使っていますが、絵に描くことなんてほとんどありません。

自分の手をじ~っと観察してみると、関節やしわ、指のふくらみや爪の形…など、様々な発見があります。

さらに、光の明暗も見えてきます。

これを、消しゴムやティッシュを使って表現する方法も教えていただきました。

し~んと静まりかえる教室。

自分の手を集中して見つめ、観察し、描いては消し、消しては描く5年生。

本格的なデッサンは、ちょっと難しかったけど、とても新鮮な体験だったようです。

作品の仕上がりが楽しみです。

ところで、職員玄関には、この素敵な絵が飾られています。

制作者は、Y先生です。

美術に関する様々なことは、これまで全て独学で身に付けてこられたそうです。

Y先生、すごいですね!

ぜひ、本物を見に来てください。

わくわくだより vol.1

でも…長い。

41日間も、みんなに会えないのはとてもさみしい。

先生たちは、そう思っています。

そこで、先生たちからみんなにメッセージを送ることにしました。

「わくわくだより」として、ホームページを通して先生たちが交代で送ります。

読んでくれたらうれしいです。

記念すべきトップバッターは、教頭先生です。

夏休み3日目。

今日は、東京2020オリンピックの開会式が行われます。

日本からどんなメッセージを送るのか、とても楽しみです。

長い時間をかけて準備をし、「いよいよ」という時に一年延期となった開会式。

関係した方々は、何度作り直しになっても、へこたれず前を向いてがんばってきたのだろうなと思います。

オリンピックにかかわる世界中の人々に、ありがとう&がんばれという気持ちで観たいと思います。

みなさんも、夏休みのめあてに向かってがんばっていることと思います。

そんなみなさんが、夏休み後に気持ちよく登校できるよう、21日に先生たちで学校の大そうじをしました。

不要になった紙類のリサイクル、草かり、駐車場や運動場の整備、教室の換気扇のそうじなどを行いました。

きれいになったところが、たくさんあります。

この先生たちのがんばりを見て、私は、次のような夏休みの目標をたてました。

「わくわくボランティア10回!(^^)!」

学校を20か所以上磨きます!

みんなに負けないようにがんばります。

最後に。

みなさんもオリンピック選手に元気をもらって、ぜひ運動にチャレンジしてくださいね。

―教頭より―

以上、教頭先生からの「わくわくだより」でした。

次回は、いつ、だれ先生かな~⁇

お楽しみに‼

夏チャレ No.3

夏休み2日目。

今日は「海の日」、祝日です。

東京オリンピック・パラリンピック開催のための特例です。

昨日は、明日の東京オリンピック開会式を前に、女子ソフトボール日本代表と女子サッカー代表なでしこジャパンが、すばらしいプレーを見せてくれました。

この後も、様々な競技でたくさんの感動をもらえることでしょう。

残念ながら、今回のオリンピックでは、感染予防のために直接選手を応援することはできません。

画面の前から、みんなのパワーを選手たちに送りましょう!

さて、「感動」と言えば…。

本からもたくさんの感動をもらうことができます。

そんな本好きのMさん(6年生)から、「夏チャレ」の作品が届きました。

プレゼンテーションソフトで、上手にまとめてありますよ。

ご覧ください!

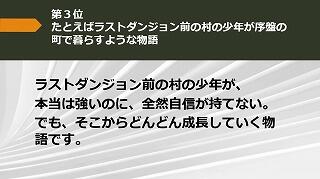

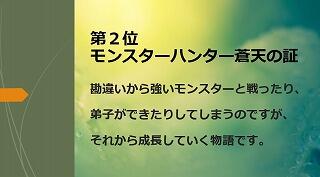

どの本も、おもしろそうですね。

Mさん、ありがとう!

長い夏休みは、読書にもってこいです。

みなさんも、たくさん本を読んで、たくさんわくわく♡ドキドキしましょう!

RTS48デビュー!

T(たい)

S(そう)

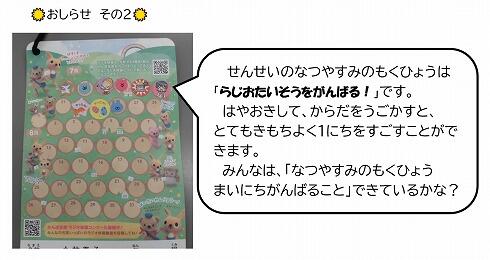

RTS48(アールティーエス・フォーティーエイト)=ラジオたいそう48

夏休み初日の今日、めでたくRTS48がデビューしました!

厳しいオーディションを勝ち抜き、「ラジオ体操第一」の13の動きが完ぺきにできるメンバーで結成されたスペシャルユニットです。

13の動きとは?

①のびの運動

②うでをふってあしをまげのばす運動

③うでをまわす運動

④むねをそらす運動

⑤体を横にまげる運動

⑥体を前後にまげる運動

⑦体をねじる運動

⑧うでを上下にのばす運動

⑨体をななめ下にまげ、むねをそらす運動

⑩体をまわす運動

⑪りょうあしでとぶ運動

⑫うでをふってあしをまげのばす運動

⑬しんこきゅう

詳しくはこちらを↓

★NHKラジオ体操第一(You Tube)

この13の動きをすれば、全身をまんべんなく動かすことができ、体のやわらかさや血液のながれを良くする効果があります。

一つ一つをていねいにやると、汗が出るほどの運動量も得られます。

本日デビューしたメンバーは、カードにシールを一つはることができました。

リーダーのK先生は、昨日の全校集会で、「夏の自慢にしたいこと」にラジオ体操をあげていました。

メンバーのH先生、K先生、S先生とともに、夏休み中にシールを30個以上ゲットするのが目標だそうです。

みんなも、お家で、または子ども会で、ラジオ体操にチャレンジしてみよう!

夏休み中に30回以上できた人は、もれなく「RTS48」の仲間に入れますよ♡

(※男女年れい関係ありません。ご家族みんなでメンバーになりましょ~。)

みんなでウイルスをやっつけよう!

おうちでも心がけてね!

プリントアウトは下記をクリック⇩

★東大戸小 感染予防あいうえお★.pdf