文字

背景

行間

職員あいさつ

マナーの日

10月30日は「マナーの日」です。日本サービスマナー協会の設立日であり、日本記念日協会から認定されている日です。一般的なマナーやビジネスマナーなどの身近なマナーについて見直し、生活に役立てることをめざしているそうです。

さて、マナーと聞くと、私は食事の作法を連想します。

日本の食事作法は箸を使うことから、他国と比較すると多少難しいところもあるかと思いますが、外国の方が器用に箸を使っている姿を見ると、自分の箸の持ち方に恥ずかしさを覚えます。

箸の使い方には、気を付けないとマナー違反と見られることがありますね。いわゆる「嫌い箸」です。

教員を続けて早十数年。これまでに、給食の時間に子どもたちの中でよく見られた「嫌い箸」は、料理に箸を刺して食べる「刺し箸」。食事の途中で箸を食器の上に渡し置く「渡し箸」。嫌いなものを箸でのける「はね箸」。箸をくわえる「くわえ箸」などです。大人でも、ついやってしまいますね。

私も幼少のころに、箸の使い方について母親からよく言われたことを覚えています。当時は「別にいいじゃん。」なんて思っていましたが、今では小さい頃にいろいろ教えてくれたことに感謝しています。

鉛筆の持ち方も同じです。大人になったときに、堂々と人に見せられる所作を身に付けさせてあげることが大人の役目だと思います。だから、煙たがられても声を掛け続けます。根気がいりますけどね・・・。

秋らしくなってきました

佐原小学校では、10月10日(火)から、後期がスタートしました。また、佐原の秋の大祭が開催されました。佐原小学校で勤務するようになってから、秋の大祭が終わると、秋が来たなあと、しみじみ感じます。

秋といえば、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋などと言われますが、今回は「読書の秋」についてふれます。

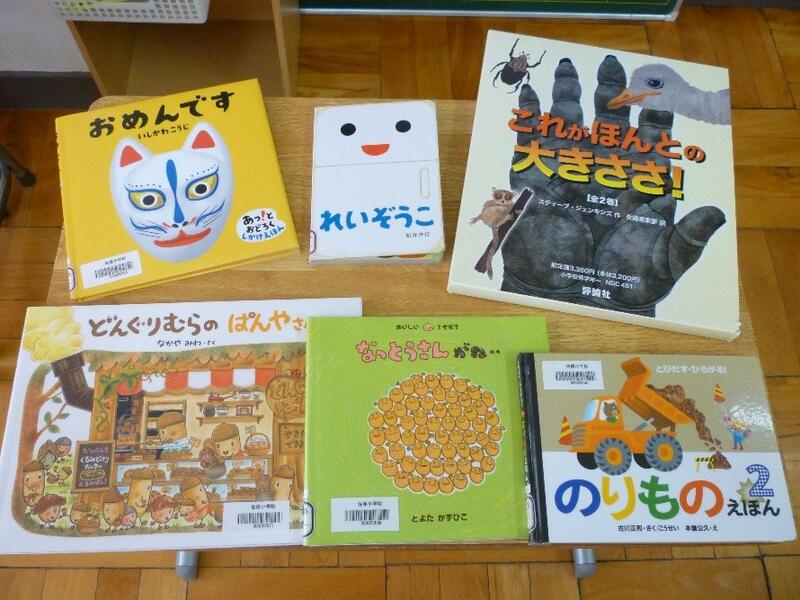

最近、夏休み前に希望していた学級の本が届きました。下の写真は、その一部です。

学級の子どもたちは、さっそく、新しい本で嬉しそうに読書している様子が見られます。また、読書をしている様子を見ていると、子どもたちは、ページをめくるたびに表情が変わります。文章を声に出したり、本に語りかけるようにつぶやいたり、笑顔で楽しそうにしています。こうした子どもたちの姿を見ると、私もとても嬉しく感じます。

いろいろな本と出合って、いっぱい笑顔になって、心を豊かにしてほしいです。

私事ですが、私自身は、なかなか読書ができていません。子どもたちを見習って、深まりつつある秋と一緒に、「読書の秋」に親しみたいと思います。「食欲の秋」は、ほどほどにして・・・。

みなさんもぜひ、「読書の秋」や「○○な秋」に親しんでみてはいかがでしょうか。

自信をもって堂々と!みんなの前でスピーチ

「相手に伝わる声の大きさで話す」。これは、コミュニケーションの基本です。大人になっても欠かすことができない能力の1つです。しかし、現代社会では情報通信機器(特に、スマートフォン)の発達により、直接言葉を交わす機会が減ってきています。だからこそ、学校という集団生活の中では、お互いの声をはっきり伝え合う場をたくさん設定したいと考えています。

例えば、先日行った前期終業式と後期始業式。各学級の代表児童1人(前期は14人、後期は13人)に前期の振り返りや後期の抱負を、全校児童の前でスピーチしてもらいました。昨年度までは6年生の代表児童1名に作文を読んでもらっていました。それを、短くてよいので原稿を見ずに自分の言葉でスピーチすることに変えました。全部で27名がスピーチに挑戦しました。

スピーチ前の1週間、代表児童は学級のみんなの前で練習をしました。繰り返しスピーチの練習をすることで自信がつき、声が出るようになります。また、伝わりにくい内容は修正することができます。その結果、本番ではその子ならではの内容を、自信をもって伝えることができました。マイクは使いましたが、聴いている全校児童にはっきりと内容が伝わる声で全員がスピーチを行うことができました。

印象に残ったのは、聴いている子たちの聴き方でした。一生懸命スピーチをしている学級代表の子を、応援するような眼差しで聴く姿がとても微笑ましかったです。聴き手が話し手を支えている、そんな雰囲気が感じられました。

今後も学校では、生活や学習で声を出す機会を多く設定していきます。

10月10日といえば、、、

10月10日といえば…

以前は「体育の日」でした。昭和39年、東京オリンピックの開会式が行われた日です。平成12年からは10月の第2月曜日となりました。最近では、「スポーツの日」に名称を変更しようという意見もあるそうです。

「スポーツテスト」を小中学生のときに行った記憶がある方は多いのではないでしょうか。これは、東京オリンピックをきっかけに、国民の体力に関する情報収集を目的に開始されました。平成11年からは「新体力テスト」になり、種目が一部変わりました。

変更された種目の中で注目されたのが「20mシャトルラン」です。これまで全身の持久力を測定する種目は「1500m走」でした。1500m走では、先に走り終わった人が、最後にフィニッシュする人を見届けるというものでした。それに対しシャトルランでは、先に走り終わった人が、最後までがんばる人を応援するというものになりました。シャトルランが得意な人は、みんなに応援されながら、最後まで全力を尽くし、このとき光り輝くのです。

人にはそれぞれ得意不得意があります。学校生活の様々な場面で、得意と思えることを増やし、「自分には、自分なりの力がある。」と感じられることを数多く経験させていきたいと思います。人と比べる必要はなく、自分なりの○○で良いのです。一人一人の良い面に目を向けて、それぞれがそれぞれの場面で光り輝く瞬間を応援したいものです。

1年生教室から

白熱した運動会が終わり、もうすぐ前期も終了します。

いろいろな初めての体験をした1年生の顔つきは、4月に撮影した写真と比べると、かなり頼もしくなってきました。今回はそんな1年生の最近の学習についてピックアップして紹介します。

~生活科「生き物となかよし」~

虫かごと虫とり網、それに赤白ぼうしをかぶって・・・親水公園にレッツゴー!

草の隙間までよく見て探し、バッタやイナゴなどの昆虫を捕まえました。草や枝を虫かごに入れ、すみかを作ったり餌をあげたりしました。

~図画工作科「いろいろならべて」~

大量のペットボトルキャップにみんな大盛り上がり!キャップを並べて、思い思いに楽しい作品を完成させました。

上級生の子どもたちにとっては懐かしいものとなっているでしょうか。小学校での6年間は、長いようであっという間です。一つ一つの経験を大切にしていきたいですね。

上級生の子どもたちにとっては懐かしいものとなっているでしょうか。小学校での6年間は、長いようであっという間です。一つ一つの経験を大切にしていきたいですね。

第107回運動会

9月16日に第107回運動会が開催されました。

来場いただいた皆さん,多くの声援ありがとうございました。

今年のスローガンは,『燃えろ魂 力の限り 心を1つに 輝け佐原!』でした。子どもたちは,各種目や応援に一生懸命取り組んでいました。結果は白組が優勝でした。白組と赤組共に最後まで一生懸命頑張っていました。

今回は運動会を陰で支えた係について一部ですが紹介します。

装飾係は,第二校舎と正門の装飾をする係です。2週間前から花紙でお花を作り始めて,約800個作りました。装飾係のおかげで,運動会が華やかになりました。

放送係は,種目の紹介や実況をする係です。わかりやすく実況や説明をしたり,音楽を流したりしました。放送係のおかげで,運動会がとても盛り上がりました。

決勝係は,各種目の勝敗や順位の判定をする係です。決勝係は勝敗を左右する大切な仕事です。決勝係のおかげで,全校のみんなが気持ちよく競技をすることができました。

用具・会場係は各種目の用具の準備や片付けをする係です。準備や片付けだけではなく,競技中にも用具を移動したりして,とても大変な仕事です。用具・会場係のおかげで,運動会をスムーズに進めることができました。

今回は4つの係を紹介しましたが,これ以外にも多くの係などがあり,運動会を陰で支えていました。みんなの力で運動会が大成功でした。5年生,6年生のみなさんご苦労様でした。

最後に,運動会の様子を写真でお届けします。

[1年生 玉入れ] [2年生 荷物運びレース] [3年生 台風の目]

[4年生 綱引き] [5年生 大玉送り] [6年生 騎馬戦]

[開会式] [マーチング] [紅白リレー]

400年の歴史が息づく佐原囃子

佐原小学校には郷土芸能部があり、朝や放課後にお祭り好きの子どもたちが佐原囃子の練習をしています。4月からは4年生が新たに加わり、人数が増えました。最初は笛の音がなかなか出ず、苦労をしていた4年生ですが、5、6年生から教えてもらったり、曲を聴いたりして練習を頑張り、少しずつ上達してきました。5、6年生は、人数が少ないながらも、一人一人が自信をもって演奏できるようそれぞれの技術を日々磨いています。今までやっていなかった打楽器にも積極的に取り組み、いろいろな楽器ができるように練習しています。毎年、地域の行事に参加させていただくことが多い郷土芸能部。今年度に入ってからも、様々な行事に参加させていただいています。

あっという間の夏休み

佐原小学校に、子どもたちの声が戻って、一週間が経ちました。

今年の夏休みは雨が多く、レジャーの予定変更もあったかもしれません。子どもたちの「夏休みの思い出話大会」に私も参加して、お土産話をたくさん聞かせてもらいました。

楽しいことはあっという間に過ぎるし、真夏の夜のホラー番組はなんだかとても長く感じるし、時間の感覚って不思議だな・・・と思い、時間の感じ方について少し調べてみました。

説はいろいろあるようです。

○イベントややることがたくさんあると、時間が短く感じる。

○時間を気にしていると、何度も時間を確認してしまうから、長く感じる。

○リラックスして心拍数が低いと時間が短く、緊張状態で心拍数が上がると時間が長く感じる。

(だから薄目で見るホラー番組はとても長いんですね。)

・・・などなど。ぜひ検索してみてください。

その中で、「ジャネーの法則」というものを知りました。『10歳にとっての1年は人生の10分の1だけれど、60歳の1年は人生の60分の1。だから、年齢を重ねるごとに1年がどんどん短く感じるようになる』という法則だそうです。

つまり、1年生の1年間は人生の7分の1、6年生は12分の1。とても大きな割合です。そこで経験したことは、子どもたちのこれからの人生にも大きな影響を与えるでしょう。だからこそ1年を、1か月を、1週間を、1日を、大切にしていきたいと思います。子どもたちには、振り返る間もないくらいあっという間に過ぎる、楽しい毎日を送ってもらいたいです。

まずは、16日(土)に予定されている運動会が「あっという間」にやってくるよう、準備を進めていきます。

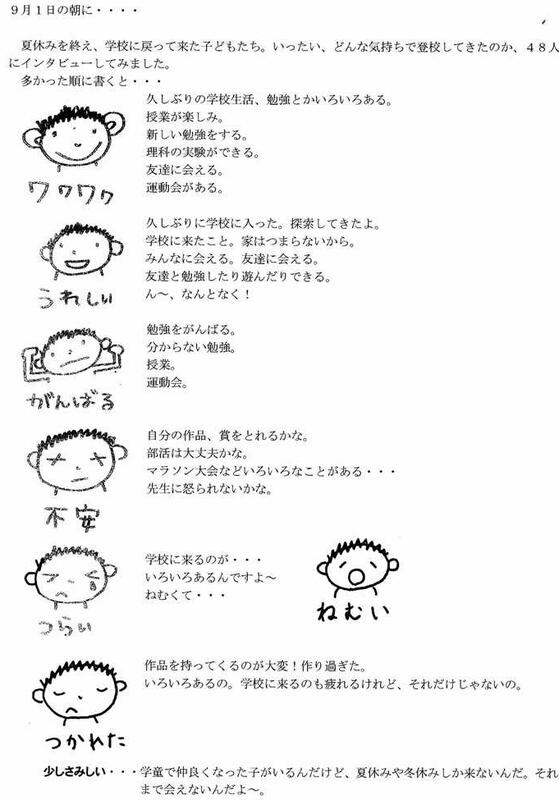

9月1日の朝に・・・

気持ちを新たに

8月21日に職員作業を行いました。今年度の職員作業は、校舎の屋根の落ち葉そうじや正門や体育館の外トイレのペンキ塗りなどです。9月から気持ちよく学校生活がスタートできるように準備を進めています。

また、1年生用に新しい机と椅子が届き、今まで使っていたものとの入れ替えも行いました。天板が大きくなったり、高さの調整がしやすくなったりするなど便利になりました。きれいな机と椅子での勉強が楽しみですね。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。