文字

背景

行間

2017年3月の記事一覧

修了式、立派な態度でできました!

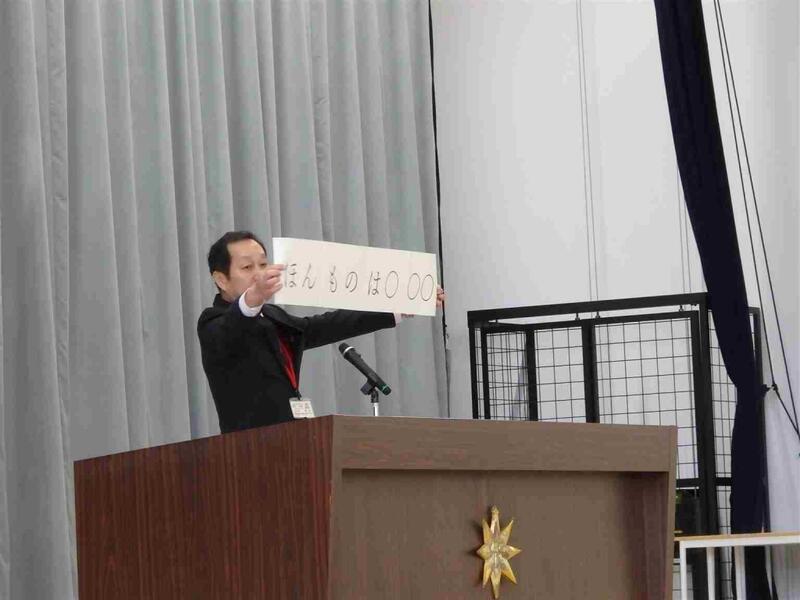

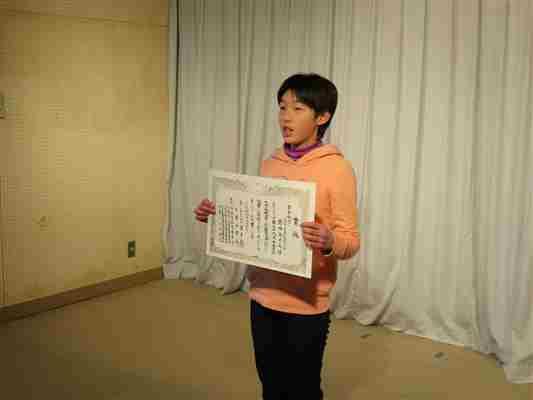

本日、修了式を行いました。この1年の子どもたちの成長が、式での態度や国歌、校歌斉唱から伺えました。

どの子も自信をもって修了式に臨み、新年度への思いをめぐらせているように感じました。5年生の代表児童に、666名の総代として修了証書を授与しました。1箇年精勤者は、1年…40名、2年…61名、3年…46名、4年…60名、5年…74名の計281名でした。1年間、健康に気をつけて元気に登校した証しとしての賞状を、5年生の代表児童に授与しました。

なお、以下に、5年代表児童の「1年間を振り返って」の発表要旨を掲載します。

・学習面では、勉強の楽しさを実感し、自分がパワーアップしていけるようにがんばってきた。

・佐原小学校は、「あいさつ日本一の学校」をめざしているので、みんなが気持ちのよいあいさつができるように、これからもがんばっていきたい。

・行事では、何といっても運動会が一番の思い出である。「仲間を信じて 一致団結! 光り輝け チーム佐原!」のスローガンの下、一人一人ががんばり、第106回運動会が大成功に終わってうれしかった。

・「ありがとうフェスタ2017」では、いままで学校のリーダーとして私たちを引っ張ってくれた6年生に、最高の思い出をプレゼントしようと、5年生が一丸となってがんばった。

・明日から春休み。勉強や運動はもちろんのこと、最上級生として、下級生のお手本となれるようにがんばりたい。目指すは、「明るく元気で、思いやりのある佐小っ子」みんなで、力を合わせてがんばりたい。

これまで佐原小学校にお寄せいただきましたご支援に、改めて感謝申し上げる

平成28年度修了! ご支援、ご協力に感謝!

保護者の皆様方、地域の皆様方、本校への惜しみないご支援、ご協力、ありがとうございました!

4月7日(木)にスタートした平成28年度も17日(金)の卒業証書授与式、明日の修了式で199日(1年生は198日、6年生は195日)の全日程を終了します。

職員が一丸となって、学校教育目標「心身ともに健康で、共にみがき合い・共に伸びていく子どもの育成」、めざす児童像「かしこい子」「やさしい子」「たくましい子」「はたらく子」をめざして力強く歩んでまいりました。

授業では、自分の考えをしっかりもち、相手に自分の考えを伝えることのできる子どもたちが増えてきました。また、発表においても単語で終わることなく、しっかり理由を付けて説明できるようにもなってきました。

様々な場面で、保護者や地域の皆様方の力をお借りしながら協力性や責任感、自然の恵みに感謝する気持ち等、豊かな心と思いやりの心を育むことができました。

総合的な学習の時間では、多くの地域の皆様方に丁寧なご指導をいただき、佐原の自然や歴史を学ばせていただきました。

1年のまとめにあたり、これまでの学年だよりや学校だより、ホームページをご覧になり、平成28年度を振り返っていただけたらと思います。

学校は、子どもたちの心の拠りどころ!

「1月は往く、2月は逃げる、3月は去る…」といいますが、月日が経つのは本当にはやいもので、17日に147名の6年生が卒業し、今週末には平成28年度の修了式です。

私は、毎朝、旧第3校舎前で子ども防犯協力員の方々と子どもたちを迎えます。昨日、今日と、6年生が卒業したせいか、登校する児童がいつもよりすごく少なくなったように感じます。子どもたちは、きれいに舗装された外側線の内側を歩いています。

いつも落ち着いた表情でていねいにあいさつができる子、せわしげにあいさつをしてかけだしていく子、元気いっぱいのあいさつができる子等々、スタイルは様々ですが、どの子もよくあいさつをすることができます。

ただ、時折気になるのは、表情が沈んでいるなと感じられる子がいるときです。「あれ、どうしたんだろう?」と心配になります。家で叱られたのか、何か不安なことがあるのか、登校途中で友達とけんかしたのか、学校で不安なことがあるのか? 後で教室をさり気なくのぞきに行き、元気な姿を見てほっとすることもあります。

学校では、知識や技能、ものの考え方、心の在り方などを子どもたちに教えます。しかし、その営みは、今、目の前にいる子どもたちを相手にしているわけではありません。これまでに子どもたちが歩いてきた道を見据えて、語りかけ、考えさせ、気付かせながら指導をしなければなりません。

言い換えれば、一人一人の背景をよく理解して、子どもたちに接していかなければならないと考えます。難しいことではありますが、学校とはそういうところだと自負しています。

学校は、子どもたちが安心して自分でいられる場所であり、納得して自己修正ができる環境でなければならないと考えます。朝、塞いだ気持ちで校門をくぐっても帰るときには、「今日一日、学校に来てよかったな」と思ってくれていたら、学校はその役割を果たしたといえるのではないかと思います。

素晴らしい卒業式になりました!

17日(金)、第143回卒業証書授与式を行いました。6年生147人が、それぞれの小学校生活の思い出を胸に、佐原小学校から巣立っていきました。

今日、6年生の教室を回ってみると、主人公のいない教室は当然のことながらシーンとしていて、その中で担任がホッとした気持ちと寂しさが入り混じったような複雑な気持ち?で、仕事をしていました。

それにしても、卒業式、子どもたちは本当によくがんばりました。練習では、呼びかけや歌で、なかなか大きな声が出せなかったり、大きな口をあけられなかったりした子どもたちも、いざ本番となると、緊張の中にも気持ちを込めて声を出すことができました。

式が終わった後、来賓の皆さんから、「とても素晴らしい卒業式だった」という言葉をたくさんいただきました。

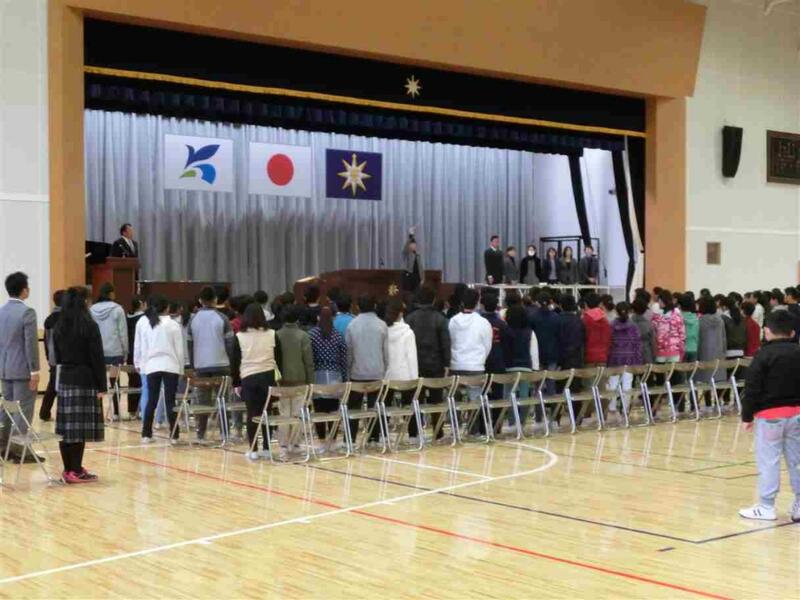

卒業、おめでとう! やっぱり6年生はすごかった!

本日、佐原小学校「第143回 卒業証書授与式」を挙行しました。147名の卒業生の立派な返事、態度、言葉、呼びかけ、合唱などにより、感動的な卒業式になりました。やっぱり、6年生は最後まですごかったです。参加した在校生も、卒業する6年生のために、心を込めて一生懸命にがんばりました。本当に、素晴らしい卒業式になりました。

下駄箱から見えてくるもの

子どもたちのことをよく理解するために、各学級をまわって授業のようすを参観しています。また、トイレや手洗い場、下駄箱を見ることも日課にしています。特に、登校後の下駄箱からはいろいろなことを伺い知ることができます。

① かかとを踏みつぶしている靴

(かつては先生や大人から厳しい指導を受けました)

② 下駄箱の中で、くつのかかとがきちんとそろっていない靴

(全員がそろっているのは気持ちいいですね。くつが泣いています)

③ 下履きがない下駄箱

(今日は休みなのかな? 遅刻してくるのかな?)

④ 下履きも上履きもない下駄箱

(どうしたのかな?)

⑤ くつではなくて、サンダルが入っている下駄箱

(足をけがしているのかな?)

⑥ 全体的に上のほうの下駄箱が乱れている場合

(背が届かないのかな?)

⑦ 全体的に下のほうが乱れている場合

(低い姿勢になるからかな?)

⑧ 学年全体、学級全体が乱れている場合

(本校ではきちんと整っていますが、きちんと指導されているのかな?)

1年生のくつは小さいのに、6年生のくつは下駄箱からはみ出さんばかりの大きさで、「ぼくたちはこんなに大きく成長したよ!」と大声で主張しているように感じます。

【1~4年】

【5・6年】

子どもたちのひたむきさ、親子の絆に感動!

佐原幼稚園の修了証書授与式に出席しました。元気な声で園歌斉唱の後、修了証書授与。大きな声で返事をして園長先生の前に立ち、礼儀正しく深々とお辞儀をして、いただいた証書は頭上に掲げ、後方で待つお母さんのところまで歩いていきます。お母さんに、「ありがとうございました」と言って証書を手渡し。お母さん方はわが子の成長に感極まって涙、涙、涙…。中には号泣するお母さんもいました。

話を聞く姿勢も立派で、お別れの歌、呼びかけも練習の成果を発揮するとともに、佐原幼稚園での2年間の成長をしっかりと表現することができました。

「この子どもたちなら、この親御さんなら…」と、4月10日の入学式が今から待ち遠しく感じます。

本校では、今日、卒業式予行を行いました。子どもたちは少ない練習時間の中でよくぞここまでというがんばりを見せてくれました。もう本番でも十分ですが、「ここまでと思ったら、そこまで」という言葉があるとおり、さらに素晴らしい式にするために、微調整をして、明日、最後の練習をします。

以下に、予行を終えての6年生と5年生の本番に臨む決意を紹介します。

○ 6年生

・全校の前での練習は緊張したけどうまくできたので、本番でも落ち着いて 証書授与のトップバッターとしてがんばりたいと思います。

・今まで練習してきたことを生かして、気持ちよく、くいの残らないようにしたいと思います。

・卒業式では、在校生に感謝の気持ちを示すためにも、式中の態度をしっかりしたいと思います。

・私は、卒業生退場でいちばん最後に退場します。147名の代表として、きちんとした姿勢で、感謝の気持ちを込めて「礼」をしたいと思います。

○ 5年生

・6年生が感動するような大きな声で呼びかけができるようにがんばります。

・高学年らしくきれいな声で歌い、6年生の心に届くような歌を歌います。

名前の由来について話そう

バラエティで大活躍している「明石家さんま」。娘さんも芸能人「IMARU」。そのIMARUさんの名前の由来は有名な話ですので、知っている方も多いと思います。

さんまさんの座右の銘「生きてるだけで丸儲け」からきています。1985年8月12日、坂本九さんが亡くなった日航機墜落事故。実はこの便にさんまさんも乗る予定だったそうです。当時、さんまさんは、大阪でラジオ番組「ヤングタウン」にレギュラー出演していました。その収録に行くため、日航機に乗るはずだったのです。しかし、直前の仕事のひょうきん族の収録が早めに終わり、一便早い全日空に乗り換え、墜落を免れました。事故のことを知った時は、大変なショックだったそうです。その日のラジオ番組「ヤングタウン」は、事故の報道特番に切り替わったとか。

さんまさんの生い立ちをもう少し見てみると、3歳のころに母を亡くしています。また、実家の魚屋が火事になり、弟も焼け死んでしまいます。その後、父を亡くし、家族のほとんどを失います。

その体験から生まれたのが、座右の銘「生きてるだけで丸儲け」。もしかしたら、自分はあの事故で死んでいたかもしれない。そんなさんまさんの実体験から生まれた言葉です。人間は生きているだけで、価値があるという意味です。

そして、「命を大切にしてほしい」という願いをこめて、「生きてるだけで」の「い」と「まる儲け」の「まる」で、「いまる」という名前を娘に付けたのです。IMARUという名を付けようとしたときは、周囲から反対にあったそうですが、IMARUさんご本人も、名前と由来を気に入っているそうです。

なお、大竹しのぶさんが言うには、「今を生きる」という意味を込めて付けたそうです。何の説明もない場合は、「今を生きる」の方が素敵な感じがします。

何の説明もなしに「生きてるだけで丸儲け」が名前の由来ですと言われたら…。

ご家族で、「名前について話す日」を設けてみてはいかがでしょうか。「あなたの名前は、○○ということを願ってつけたのよ。」、「あなたの名前を付けた日は、とっても寒い日で、……。」「おじいちゃんがね、お父さんの名前は○○という理由でつけたと言っていたよ。」悲しいとき、うれしいとき、名前はいつでも、その人の応援歌になります。

3月17日の卒業式、147人の大切な名前が体育館に響きます。

すばらしい卒業証書授与式!佐原中学校

輝いた表情、しっかりと前を見据えた顔で卒業証書授与式(以下;卒業式)に臨んでいた226名の卒業生。その姿を見ていると、この3年間で大きく成長したであろうことがうかがえます。

第70回という節目にふさわしい本当に素晴らしい卒業式でした。何より圧巻だったのは、全校合唱「大地讃頌」、卒業の歌合唱「巣立ちの歌」、別れの歌合唱の「さよなら友よ」の3曲の合唱でした。3年間の思いがつまった卒業生の歌声は聴いている者を魅了し、在校生には卒業生の襷がしっかりと受け止められたことと思います。

部活動見学会を実施しました!

3年生を対象に、来年度に向けての「部活動見学会」を実施しました。部活動の内容や来年度の計画を理解し、入部する部を決めたり、自分なりのめあてをもったりできるようにするのがねらいです。

1日(水)に説明会を実施し、7日(火)から9日(木)までの3日間、見学会を実施しました。3年生の子どもたちは、登校後、7時15分から45分までの30分間、4、5年生が活動している様子を見学し、入部への意欲を高めました。

○ 見学会に参加した感想

・バスケット部はすごく上手でびっくりしました。ぼくも、バスケット部に入って、

上手になりたいと思いました。

・試合でシュートを決めている人がいたのですごかったです。ぼくもバスケット部に入ってシュートを決めたいと思いました。

・歌やダンスなどがとても楽しかったので合唱部に入りたいと思いました。腹筋などは歌うために必要だと教えてもらいました。すごく疲れたけど、楽しかったです。見学させていただき、ありがとうございました。

・合唱部では、いっしょに歌ったり踊ったりして楽しかったです。私は合唱部が好きになったので絶対に合唱部に入ろうと思いました。

・とてもきれいな歌声で、楽しそうに活動していたので、私も合唱部に入りたくなりました。

・合唱部は、ふるさとフェスタなどに出るので楽しそうだなと思いました。

・吹奏楽部の見学に行きました。おばあちゃんバージョンや若者バージョンなど、いろいろなテンポの演奏を聴いて、まるでテーマパークにでもいるような気持ちでした。

思いました。

【ミニバス部】

【郷土芸能部】

【合唱部】

一日も早い復興を! テストメール配信にご協力を!

東日本大震災の発生から、丸6年を迎えます。この甚大な災害により、被災され今なおご苦労をされている皆様に衷心からお見舞いを申し上げますとともに、

被災地の一日も早い復興を心から祈念いたしております。

各ご家庭では、「もしも・・・」の時に身を守る方法、集まる場所や連絡手段、また、ご家族が来られないときのお子さんの引き取りをお願いする方の確認と登録等を、「もしも・・・」への備えとして話し合う機会をぜひ設けていただきたいと思います。

東日本大震災から6年が経ち、災害への危機意識がやや薄れてきているようにも感じます。しかし、昨年4月にも熊本地震で大きな被害が出たり、東日本大震災の余震と思われる地震が頻発したりするなど、地震をはじめとした様々な災害への備えは常に心がけていなければなりません。

現在、暴風雨や雷等、悪天候に伴う急な登下校の時刻変更等、学校からの緊急時の連絡は、メール配信しています。ここ数回のメール配信で、「確認通知」を確実に行うよう依頼し、返信率が90%近くにまで向上しました。

卒業証書授与式の練習がいよいよ本格的に!

学校では、3月17日(金)の第143回卒業証書授与式へ向けての取組が本格化しています。今日は、6年生と一緒に卒業証書授与の練習をしました。本番形式としては初めてなので、子どもたちもかなり緊張気味でしたが、「しっかりやるぞ!」という意気込みは十分伝わってきました。練習を終えて、この調子なら本番は大丈夫だと確信しました。

心をみがく黙働清掃

掃除の時間は、黙って活動する「黙働清掃」に全校で取り組んでいます。黙働清掃に継続的に取り組むことにより、次のようなことが期待できます。

1 よごれたところを自ら見つけることで、感じる心と気づく心を養うことができる。

2 無駄話をしないことで、我慢する心と集中力を養うことができる。

3 他人の行動に左右されずに、自らの心に問いかけながら裏表なく活動することで正直な心を養うことができる。

啓蟄(けいちつ)

5日(日)は、「啓蟄(けいちつ)」でした。二十四節気の一つである「啓蟄」は、3月の5日か6日にあたります。土の中でちぢこまって冬眠していた蛇や蛙、虫等が再び地上に姿を現し、活動を開始するころをさします。

また、春めいてくると、気候もどこか不安定になり、大風が吹き、嵐になったりします。春によく見られる雷は、寒冷前線が通過するときに生じるもので、「春雷」と呼ばれて、春の季語にもなっています。立春を過ぎてから初めて鳴る雷のことは、「初雷」。さらに、「啓蟄」のころによく大きな雷が鳴ることから、このころの雷のことを、昔の人は「虫出しの雷」と呼んでいました。

時に雹(ひょう)を降らせるこの雷の合図にびっくりして、冬ごもりの虫や小動物が眠りから覚め、活動を始めると考えられていたようです。

実際に小さな生き物が冬眠から目覚めて活動を始めるのは、その日の気温が5度以下にさがらないことが条件のようです。虫が穴からはい出てくるころは、ちょうど「木の芽どき」。樹木や草が、新しい芽を吹くころでもあります。

季節の変わり目は体調の変動が起きやすいものですが、この「木の芽どき」は、一年で最も体調を崩しやすい時期かもしれません。

また、気候の変動、環境の変化も多いため、自律神経失調や精神的なアンバランスも生じやすい時期でもあります。のぼせやすくもなりますので、頭寒足熱を心掛け、できるだけゆったり過ごしたいものです。

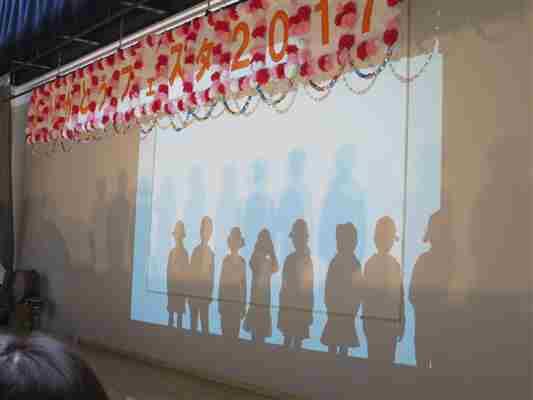

大成功、ありがとうフェスタ!

新しくなった体育館で、初めての大きな行事、「ありがとうフェスタ2017」が行われました。卒業証書授与式は、学校行事のなかでも最も厳粛な式として行われますが、この「ありがとうフェスタ」は、5年生が中心となって企画・運営する子どもたちの手づくりの会です。

今年度、行事や部活動、黙働清掃等々、常に学校をリードしてくれた6年生に感謝とエールの気持ちを込めて、在校生が劇や呼びかけ、歌を披露しました。

1年生 … 6年生との思い出の場面を劇にしました。ありがとうの気持ちがこもった劇を披露してくれました。

2年生 … かさこ地蔵の劇と呼びかけ、態度、声の大きさともに、成長が感じられ、6年生へのお礼の心がこもった学年発表でした。

3年生 … 6年生のお助けマンに登場してもらい、6年生の偉大さを表現し、学年が一つのまとまった劇を披露しました。

4年生 … 小道具一つ一つにも心を込めてつくったことが伝わってきました。「ひまわりの約束」の歌声もすばらしかったです。

5年生 … 心と気合のこもった呼びかけと「出会った君へ」の歌声、感動的でした。企画、運営と全力投球。6年生に心を込めてスポットライトを当て、「感謝の心」を届けました。

6年生 … 各学年に力強いエールを送ってくれました。「友 旅立ちの時」の歌声、さすが6年生でした。

温かな雰囲気の中、楽しさと寂しさをみんなが感じる時間となりました。感

動した今日のこと、すばらしい6年生とともに過ごしたことをみんなで忘れな

いようにしようと呼びかけました。

全体研修会&部活動反省会を実施しました!

3月に入り、本年度の成果と課題を確認して、次年度への見通しをもつ時期となりました。

全体研修会では、今年度の校内研修の総括としてパワーポイントを活用して研究主任と各研究部主任から報告がありました。また、次年度の構想について、

① 佐原学をとおした人材育成

② 授業改善による若手を中心とした人材育成 の提案がありました。

今後、検討を重ねて、より実りある校内研究となるようにしていきたいと思

います。

校長講話では、「いつも同じような発想や思考はやめよう」ということが重要で、「たまには違う方向に行ってみよう」、「何の変化もなく、もと居た場所にもどってしまうこと」が最も大きなリスクであるということを、ダンゴムシの習性を例に話しました。

また、部活動反省会では、いくつか課題がありましたが、その中の一つに、「練習時間」と「勤務時間」のことが話題になりました。

・子どもたちの意欲を大切にしたい。

・一人一人に平等にチャンスを与えるとどうしても長時間になってしまう。

・大変な思いでがんばっている職員の前で、「家庭があるから」、「育児がたいへんだから」、「介護がある」等々は、大きな声で言いにくく、ついつい無理をしてしまっていないか。

・子どもたちのためとはいえ、学校の大きな課題である多忙化に拍車を掛けているのは部活動ではないか。

・体を動かすことが好きで、「子どもたちのために」、「子どもたちと一緒に」という思いでやっているので、苦にならないし、やらされ感はない。

本音の話がたくさん出て、大変有意義な会だったと思います。今後、担当者で今出た意見を参考に、次年度部活動計画案を提示していきます。

また、まとめとして、「象と小枝」のエピソードを紹介し「これは無理だろうと思って行動をやめてしまっているものはないか」、「間違ったことを学習してしまい、本当に無理かどうかを確認することさえ怠っていないか」「過去には難しかったことも今なら乗り越えられるのではないか」という視点でもう一度考えてみようと話しました。

3月は、1年のまとめと新しい学年に向けた準備の月!

朝の時間に賞状伝達をしました。全国優秀賞に輝いた明るい選挙ポスター、千葉県優秀賞の税に関する絵葉書をはじめ、書き初め、家庭科、運動能力証等々多くの子どもたちのがんばりが認められました。また、回を重ねるごとに、一言感想の内容も充実してきて、たいへんうれしく思います。受賞された皆さん、おめでとうございます。

さて、長い冬が終わり、春の訪れとともに、とてもよい香りを漂わせる花が咲き始めます。沈丁花(ジンチョウゲ)の香りです。その花言葉は、冬に葉が落ちない常緑低木であることから、「永遠・不滅」となっています。また、温かく過ごしやすい時期の訪れから「歓迎・楽しみ・青春の喜び」とも付けられているそうです。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。