文字

背景

行間

学校から

歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール参加作品 6月22日(火)

歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール参加作品を掲示しています。昇降口横の階段入り口に掲示した6作品です。真ん中上の2年生Rさんの作品は準優秀に入賞した作品です。細かな描写と全体のバランスに優れています。全体としてカラフルな作品がそろいました。図画の腕前とともに、歯と口の健康への意識も高めていきましょうね。 (文責 海寳)

アサガオも咲いていました。 6月2日(火)

昨年は、校長室の外に張ったグリーンカーテンのアサガオは12月まで咲いていました。6月に咲き始めるとなると、半年ものあいだ咲き続けるということになります。今年のアサガオも楽しみですね。 (文責 海寳)

今日は夏至です。 6月21日(月)

今日は夏至です。1年で1番、昼の時間が長い日です。残念ながら、梅雨時ということもあり、今日は曇りなので太陽は顔を出していません。明日からは、だんだんと日が短くなっていきます。

令和3年も、あと10日足らずで半分が終わります。来週の木曜日には、カレンダーをめくると残り6枚を実感します。夏休みまでちょうど1か月となりました。日々新た、日々充実を目指して毎日を過ごしていきたいと思います。

突然ですが、なんと、今日ヒマワリの花が咲きました。アサガオもまだ咲いていないのに、です。1本だけが、なぜか突然変異のように巨大化してぐんぐん伸びていたのでした。一緒に並んでいるヒマワリはまだ10センチ足らずなのです。1本だけ種類が違っていたのでしょうか。同じ種屋さんから購入した、同種の種のはずなのですが。紫陽花の時期にヒマワリも一緒に咲いている。不思議なコラボレーションです。

(追伸)

え~、事実が判明しました。1本だけ大きいのは、1か月ほど早く芽が出た苗を植えたためだそうです。たぶん、こぼれ落ちた種が、畑で自然に発芽したものと思われます。 (文責 海寳)

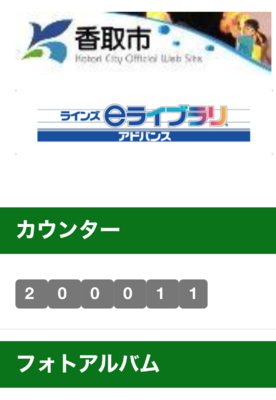

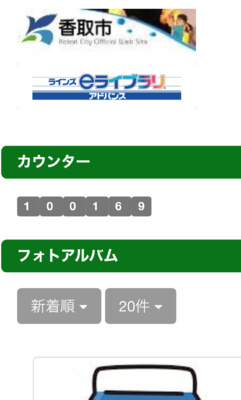

300,000カウント突破しました。 6月21日(月)

12月 1日 100,000達成(8か月)

3月19日 200,000達成(3か月)

6月20日 300,000達成(3か月)

20万達成からの、各月ごとの推移は以下の通りです。

4月 1日 217,490(+32,426)

5月 1日 244,760(+27、270)

6月 1日 277,602(+32,824)

現在のペースは、約3か月で10万ペースです。3月末(1年間)で25万だったので、来年の3月には単純に2倍の50万を目指したいと宣言しましたが、このペースだと60万になりそうです。開校4年で100万というのを次の目標にしたいと思います。

まるで、大谷翔平選手のホームラン数の年間予想のような記事になってしまいました。ちなみに、開校4年時には、わたしはすでにリタイヤしていますので在籍していません。責任を持って、次の方に引き継ぎたいと思います。まだ少し先の話ですが。 (文責 海寳)

紫陽花ロード 6月18日(金)

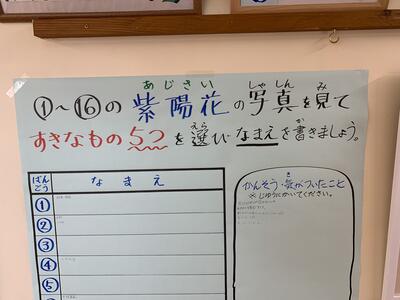

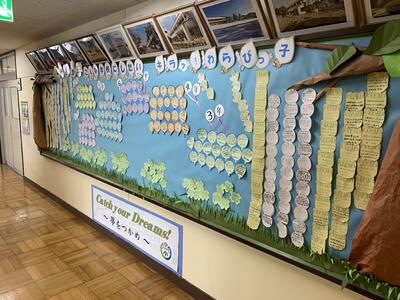

「ギャラリーわらびがおか」今年度第2弾は、恒例のあじさい祭りです。①~⑯の紫陽花の写真のうちから好きなものを5つ選んで名前を書きます。右側には、感想や、気に入ったところを書き込めるようにしました。

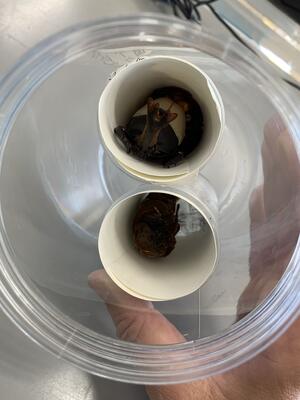

カブトムシが脱皮した! 6月11日(金)

教務主任のY先生は、いろいろな動物を育てるスペシャリストです。さっそく理科室の大きな水槽に床を作り、カブトムシを放しました。すぐに卵を産み、ひと冬を越えて脱皮したのでした。

今日の昼前にY先生から「脱皮しました」との報告を受け、見せてもらいました。筒の中にオスとメスがいて、オスのほうが脱皮して、白い羽を見せていました。羽が白いなんて初めて見ました。メスのほうはまだでした。

白い羽は、これから少しずつ黒くなっていくそうです。残りの幼虫も次々に脱皮(羽化)していくものと思われます。楽しみです。子供たちにも早く見せてあげようと思います。 (文責 海寳)

山鳩? 6月11日(金)

理科準備室の換気口の穴にも雀が巣をつくりました。たまに雀が顔を出しています。

先日は、1羽のシラサギを2羽のカラスがしつこく追いかけている姿がありました。カラスが大きな声でガーガー鳴きながら逃げ惑うシラサギを追っているのです。しばらく追いかけて、必死に逃げているシラサギに追いつけずあきらめた様子でした。鳥の世界も厳しいものだとしみじみ思いました。

教育実習ー精錬授業を行いました。 6月9日(水)

3時間目に、教育実習生のKさんが、実習のまとめとして精錬授業を行いました。6年生の算数で行いました。単元名は「各大豆と縮図」ではなくて「拡大図と縮図」です。既習を生かして拡大図を書く方法を考えるというものです。

授業では、既習の振り返りをしました。5年生で学習した合同な図形の書き方です。学習問題は、「三角形ABCを2倍に拡大した三角形DEFをかきましょう」です。

まず、自力解決です。予想を立てて書き方を考えます。次に、同じ方法を考えたもの同士でグループを作ります。3~4人グループに分かれました。じゃんけんで説明者を決めます。全体の前で、書き方を説明するのです。説明者が決まったら、与えられた時間内に分かりやすく説明できるよう、グループの力を結集して説明の練習をします。3種類の方法別に、3つの班の代表に発表(説明)してもらいます。そして、全体で比較検討してから、まとめます。

授業では、自力解決に時間をかけすぎて、発表の途中でチャイムが鳴ってしまいました。しかし、Kさんは慌てることなく、「明日の算数の時間に今日の続きを行います」と伝え、授業を終えました。とても落ち着いた授業ぶりでした。たいへんお疲れさまでした。

4週間の実習も今週で終わりです。残りの時間を充実したものにして実習を締めくくってください。 (文責 海寳)

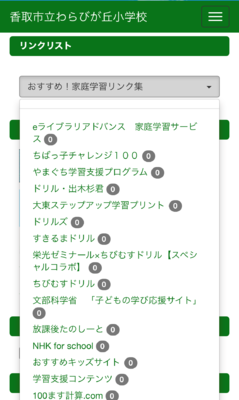

家庭学習を充実させよう。 6月4日(金)

中を開くと、家庭学習をするにはうってつけのサイトへのリンクがまとめてあります。

方法がわかったら、自分で繰り返し解いて、内容を身に付けます。家庭での自主学習です。

もちろん宿題も出しますが、与えられたものはどうしても終えることを目指してしまい、「作業」になりがちです。

しかし、自分で選んだものは興味を持って取り組みますから、内容も入ってきます。これを「主体的な学び」と言います。ぜひ、このリンク集をのぞいてみて、まずは良さそうなものを開いてみてください。そして、できそうなものがあれば、ぜひ取り組んでみてください。1問でも5分でもかまいません。10日やれば10問解いたことになります。10日で50分取り組んだことになります。やらない人は0問です。0分です。1週間、1か月、1年と続けられれば、その差は歴然です。ほんのちょっとであっても、まったくやらない人と比べれば必ず差が生まれます。土・日にやってみてください。自分でも不思議なくらいどんどん力がついていくかもしれませんよ。 (文責 海寳)

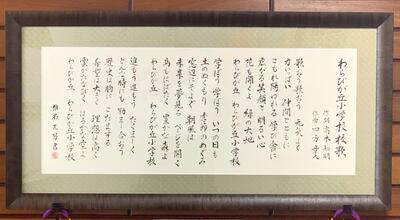

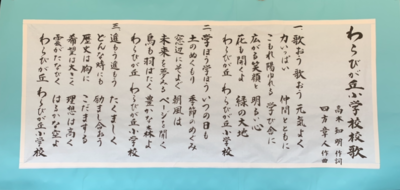

校歌の額装が出来上がりました。 5月31日(月)

校歌の揮毫(きごう)は、元神南小学校長で昨年度の本校学校評議員の椎名正男先生にお願いしました。椎名先生は書家でもあります。

土曜日に出来上がってきたので、今朝一番に椎名先生に連絡し、見ていただきました。

開校記念の一つとして、そして本校の宝として校長室に掲げたいと思います。椎名先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

引き渡し訓練を行いました。 5月27日(木)

雨がときおり強く降るなか、引き渡し訓練を予定通り行いました。

引き渡しをする時は、警報発令時など悪天候の場合がほとんどです。今日の天候は、そういう意味では実際の場に近く、うってつけでした。

校門前で両方向からの車両の混雑を避けるため、先に神南小学区、そのあとに福田小学区の順で行いました。4月下旬の授業参観時は福田小学区を先にしたので、順番で今回は神南小学区を先にしました。

かなり早めに来られるご家庭が多く、予定時間を5分前倒しで始めました。

昨年の反省を生かして職員を配置し、事故がないよう車両の誘導を行いました。校舎内の児童も、学区ごとに廊下に並んで静かに待つことができました。一番最後の子は、約50分待っていましたが、先生の言うことをよく聞いて、静かにきちんと待っていました。

引き渡しで最も大切なのが、迎えに来た大人の確認です。お子さん自身にも「お母さんですか?」「おじいちゃんですか?」と確認して、「はい」という返事を受けて担当のS先生が引き渡しました。

全体としてはスムーズに流れ安心しました。保護者の皆様のご協力ありがとうございました。

また、カッパと長靴で誘導に当たっていた外担当の先生方には、寒さに震えながらの誘導、たいへんでした。かぜをひかないでください。 (文責 海寳)

不審者対応訓練を行いました。 5月26日(水)

わらびが丘小になって初めての不審者対応訓練を実施しました。香取警察署から5名の署員の方が来てくださいました。

不審者(不審者に扮した警察官)が児童用昇降口から侵入、職員の制止を振り切って2階から3階へ、という段取りです。

(・・・そろそろ開始予定時刻だな)と思っていたら、不審者がいつのまにかスーッと音もなく静かに校舎に入っていました。

「おはようございます。どなたですか? 用件は何ですか?」

「・・・」

かすかな笑みを浮かべながら無反応で通り過ぎました。目を合わせようともしません。

「不審者ぁっ!」と叫び、

「ピピー! ピピー! ピピー!」と名札に付けてある高音の笛を繰り返し鳴らし、校舎内に注意を知らせました。職員室では、校内放送で緊急事態を知らせるとともに教室の施錠指示、警察への通報訓練を行います。笛の音を合図に、担任は異常事態を知り、すぐに教室の扉にカギをかけました。ベランダ側のカーテンを閉めて窓のカギもかける約束になっています。そして、不審者からは見えにくい位置に身をかがめてじっとしています。

不審者は2階と3階の教室の前を移動して、校舎から出たところで確保されました。

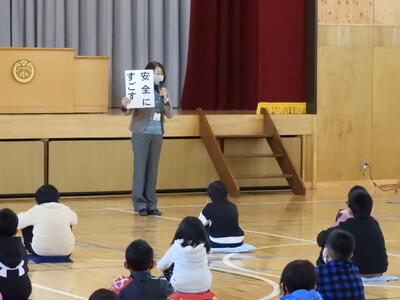

不審者確保の連絡を受けて、全員が体育館に集合し、香取警察署生活安全課の柴野様からお話をいただきました。

「今日の訓練は、静かに避難できていてさわぐ人もなく、みんな約束をよく守ることができていました。不審者対応訓練は、主に大人(教職員)がどう対応すればよいかの訓練であり、火災や地震の訓練とは違います。今日は、想定通りにうまくいきましたが、実際はそううまくはいきません。不審者は想定通りには動いてくれません。とっさの判断やケースバイケースで行動が変わります。休み時間はどうするか、グランドに現れたらどうするか、など、そういうことを考える必要もあります」と。

児童の室内での避難の仕方については、「廊下から中を見た時に子供の姿が見えないように、廊下側の壁にはりついてじっとしているのがよいでしょう。部屋の中については良好でした」とのことでした。

また、九美上駐在所の須藤様からは「けが人を出さないことが最も大切です。職員が体を張って対応してはいけません。危険な対応は日頃から訓練を受けている警察が行います。先生方がけがをしたり命をなくしては何にもなりません。必ず距離をとって威嚇するだけでよいことを知っておいてください」と言われました。

今回は、教職員の不審者対応が一番のねらいです。緊迫感のある良い訓練になりました。不審者への対応の仕方、室内での避難誘導の仕方を学びました。課題もいくつか見つかりました。不審者との距離の取り方です。3名の職員が刺股をもって廊下で対応しましたが、刺股の使い方がよくわかりません。そこで、次は職員の刺股の扱い方を学ぼうと思います。

香取警察署の皆様、ありがとうございました。 (文責 海寳)

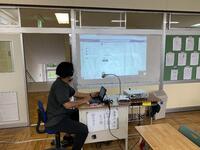

職員研修を行いました。 5月20日(木)

毎週木曜日は職員研修日です。子供たちが下校後、各学級はじめ校舎内の消毒を済ませてから定例の職員打ち合わせを行い、そのあとに研修を行いました。

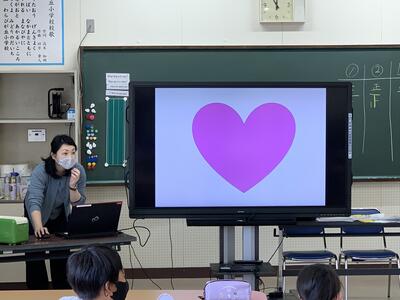

今日のテーマは「GIGAスクール構想に向けて」です。情報教育主任のS先生を講師にして、タブレットの操作方法をはじめ授業で子供たちに伝えるためのスキルを学びました。

まずは今日のメニューを確認し、見通しを持ちました。

①「teams」をつかった会議

②投稿及びメンション

③共同編集

④「Forms(課題)」の使い方 です。

講師の先生が、スクリーンに手順を映し、同じように操作するのですが、「できませ~ん」「教えてください」「たすけて~」という声が飛び交います。

S先生とともにH先生も手助けに動きます。

なかなか手ごわいのですが、たぶん繰り返すうちに慣れてくるのかなと思います。授業で教えるには、まだまだ時間がかかりそうです。でも先生方も必死に覚えようと頑張っています。夢中になってやっているうちに退勤時間をかなりオーバーしてしまいました。申し訳ありませんでした。 (文責 海寳)

ジャガイモに花が咲いた。 5月20日(木)

ジャガイモにいつの間にか花が咲いていました。少し見ないとどんどん成長していってしまいます。それにしても、ジャガイモの花もかわいらしくてきれいですね。

先日、2年生の担任のK先生が、昇降口の前の花壇に咲いているパンジーを指さして「みつばちやちょうちょなどの虫は、花の中心にある黄色に反応して蜜(みつ)を吸いに来るみたいだよ」と話していました。たしかに、紫や茶色の花でも、中心をよく見ると黄色です。いろいろな発見があります。

蜜を吸いに来たついでに、花にとっては受粉を助けてもらうのでしょう。自然界はうまくできていますね。ジャガイモの花は、おもいきり黄色ですね。 (文責 海寳)

教育実習開始 5月18日(火)

まずは、朝の会の時間に全学級をまわって自己紹介しました。子供たちもお兄さんのような先生が来て興味津々です。

「いっしょに遊んでくれるかなぁ…」

多くの子の目が期待でいっぱいです。

Kさんは、平成23年度に旧福田小学校を卒業しました。現在、県内の大学4年生で、中学校では剣道部、高校ではバスケットボール部に所属していたスポーツマンです。小学校時代には、校内の陸上の記録を次々に塗り替えていったということです。マラソンでは、永遠に破られない校内記録保持者だそうです。

主に6年担任のH先生のもとで実習を行います。来週の中盤までは、先生方の授業を参観して学び、来週後半からは授業実習を行います。4週間という短い期間ですが、子供の良さを見取るポイントや先生方の指導技術やスキルを学んでください。

将来は地元に戻ってきて、子供たちに好かれる立派な先生をめざしてほしいと思います。子供たちにとっても、夢を叶えようとしている地元の先輩の姿を間近に見られることは、まさに生きたキャリア教育です。K先生、子供たちのよいお手本としても、ぜひ頑張ってください。 (文責 海寳)

職員研修その② 「コーチングアンガーマネージメント」 5月14日(木)

職員研修の第2部は、不祥事防止研修です。千葉県総合教育センターの動画を視聴しての研修です。

今日は、「コーチングアンガーマネージメント」について研修しました。

まず、不祥事防止のために「あなたは」どうしたらいいと思いますか? という問いについて考えました。「自分が」どうしたらいいかと、自分を主語にすることでじっくりと考えることができました。

そして、怒りが生まれるメカニズムについて考えました。

怒りが生まれるときは、そこに「~べき」「~はず」「あたりまえ」といった、自分が信じていることが裏切られた時に起こりがちとの話があり、「確かに!」と納得してしまいました。そして、その根底には「つらい、苦しい、疲れた‥」などのストレスがあると。現在社会問題になっているあおり運転やマスク警察など、度を越した怒りのシステムがわかりました。

それでは、自分がそうならないためにはどうするかについて考えてみました。睡眠や食事、ストレスを発散させる趣味などで、うまくコントロールしていく必要があります。自分自身を振り返る良いきっかけになりました。

次に、身の回りにいる相手との関係性について考えました。

「人には〇〇〇がある」。〇〇〇に入る言葉は、事情、都合、理由、困っていること、できないこと等が入ります。

また、身近な誰かを想定して10の質問について考えました。イエスかノーで答えるのです。たとえば、趣味を知っている、休暇の使い方を知っている、大切にしている価値観を知っている、などです。普段身近にいても、いかに他人のことを知らないかということに気づきました。

「興味・関心・好奇心」の3Kをもつとよいことを知りました。相手を理解することで、自分の心持も変わってきます。ただ、適切な距離感というのも大事です。ちょっと意識していこうと思います。 (文責 海寳)

職員研修その① フッ化物洗口研修会 5月13日(木)

「フッ化物洗口」とは、フッ化物を溶かした水でブクブクうがいをすることです。歯磨きでは行き届きにくいところまでフッ化物を行き届かせることができます。

「フッ化物」には、①歯の質を強くする ②むし歯菌の抑制 ③ごく初期の虫歯の回復を助ける の3つのはたらきがあります。

「フッ化物」は、空気、土、海や川の水、食品など、あらゆるものに含まれており、むし歯予防にたいへん効果があり、安全性も確認されているとのことです。

①フッ化物を溶かした水を紙コップに5ml入れます。

②やや下を向いて、30秒間ブクブクうがいをします。

③紙コップにティッシュを入れたところに吐き出します。

これで終わりです。

1週間に一度、朝の時間に全校一斉に行う予定です。

効果については、フッ化物洗口をまったく実施しなかった子供たちに比べ実施していた子供たちは、小学1年生からの継続実施により6年生時点でむし歯経験歯数が42%減少したとのデータが出ています。

もちろん、これだけではむし歯はなくなりません。一日3回食後に歯磨き習慣、ダラダラおやつを減らすことも併せて行うことが大切です。

香取地区は、千葉県内でもむし歯罹患率や未処置率が高い地区で、とくに旧福田・神南地区は、香取の中でも高い地区とのことです。

歯の治療には、お金がかかり、時間がかかり、送り迎えの手間がかかり、気持ちも落ち着かず、美味しく食べることもできず、思い切り笑うこともできない、などいいことはまったくありません。

逆に言えば、歯が健康であればお金がかからず、時間もとられず、気持ちも落ち着き、ストレスなく思い切り笑うことができる、そして、美味しいものを美味しく食べることができるのです。

小学生段階での歯磨き習慣をしっかりとつけさせてください。とくに、お休みの日に歯磨きをさぼってしまうお子さんは要注意です。 (文責 海寳)

ミストシャワーを設置~熱中症対策~ 5月11日(火)

昨日の委員会活動の時間と放課後の時間を使って、H先生とS先生が中心となって、ミストシャワーを設置しました。熱中症対策として昨年は9月に設置したのですが、日曜日の暑さを受けて、今年はすぐに設置しなければと思い設置しました。

子供たちの大喜びする姿を想像しながら、楽しみに朝を迎えたのですが、今日はやや肌寒い残念な天気。少しがっかりしました。それでも、昨日まではなかったものに興味津々で、「これなぁに~?」と訊いてくる子がたくさんいました。そこで、試運転がてら少し水を出してやったら「すごぉ~い!」と大喜びでしたが、風邪をひいては困るのですぐに止めました。気温が上がったら存分に涼んでください。業間休みと昼休み、そして体育で暑い時に稼働します。 (文責 海寳)

学校安全点検 5月10日(月)

大型連休前日の4月28日、宮城県の小学校で木製の防球ネッの支柱が根元から折れ、下敷きになった小学生が死傷した痛ましい事故がありました。この事故を受けて、翌日には、全国の小中学校に一斉に緊急安全点検の指示がありました。本校では遊具等は新規に設置したものなので問題はなかったのですが、旧三中時代からある施設にやや問題が見つかりました。野球場の防球ネットを支えているコンクリート製の柱です。ちょうど水道の蛇口付近の柱が1本、やや傾いています。4月30日に、すでに市教委には報告済みですが、念のために5月6日からカラーコーンを置いて、近づかないように注意を伝えました。休日に野球を行っている外部団体にも伝えてあります。 (文責 海寳)

今年の掲示物も充実しています。 5月10日(月)

図書室の外には、少人数指導教員のK先生が、ご自宅から持ってきてくださった本物の鯉幟が泳いでいます。鯉の背に乗った子供たちがかぶっている兜、満開のあやめなど、全体のバランスといい色づかいといい今年の掲示物も相変わらず芸が細かいのはさすがです。

児童用昇降口の行事予定の掲示板には、折り紙で作った鯉幟やツバメとともに、香取市の花である「あやめ」も折り紙で作ってあります。「あやめ」は本校の校章にも図案化されているので、とても身近な花です。

ただ、調べてみると花弁に黄色の筋は「ハナショウブ」とありました。白い筋は「カキツバタ(杜若)」で、アヤメは、花弁に文目(あやめ)=格子状の模様 が入ったものだと。初めてその違いを知りました。また、生えている場所でも違いがわかります。アヤメは乾燥したところ、カキツバタは水の中、ハナショウブはその中間で半乾湿地だそうです。咲く時期もカキツバタ、アヤメ、ハナショウブの順で違うそうです。下の写真はカキツバタですね。白い筋があります。これまでその違いなど気にも留めなかったのですが、これからは詳しく説明できる気がします。 (文責 海寳)

畑はどんな様子でしょう? 5月10日(月)

ちょっと見ない間にこんなにも大きくなっていてびっくりしました。

さつまいもはまだ植えていないので、マルチを張ったままの状態です。手前にも平らな場所を作ってあるので、ここにも何か植えるのでしょうか? いずれにしても、収穫に向けて、日々成長する植物の様子を見るのは何か楽しいですね。 (文責 海寳)

今日は端午の節句。 5月5日(水)

端午の節句は五節句(ごせっく)のうちの一つです。

五節句は、①1月7日 ②3月3日 ③5月5日 ④7月7日 ⑤9月9日 の五つです。②③④は毎年同じ曜日になるとありました。思わず「へぇ~」ですね。

中国では奇数は縁起の良い陽の数とされています。その中でも最も大きい奇数が「9」なので、9月9日は陽が重なる「重陽(ちょうよう)の節句」と呼ばれています。(中国の陰陽思想で、「陰」に対する「陽」ですね)

以前、なんで「おやつ」っていうのかな? と疑問に思い調べてみました。すると、江戸時代の「八つ刻(やつどき)」に食べるからと載っていました。江戸時代に庶民は時計を持っていません。時刻を知るすべはお寺の鐘です。0時と12時を最も縁起が良い「陽」の数字である「九つ」に定め、約2時間ごとに9の倍数を当てはめたとありました。18、27、36、45、54です。江戸時代には時刻を鐘を打って知らせていたので、18回も打っていたらわからなくなってしまいます。まして54回も鳴っていたらうるさくてしょうがないでしょう。だから、10の位を省略して、18(2時ごろ)を「八つ」、27(4時ごろ)を「七つ」というように数を減じていったというのです。朝の6時ごろを「明け六つ(あけむつ)」、夕方の6時ごろを「暮れ六つ(くれむつ)」と言ったそうです。ただし、季節によって日の出と日の入りの時間は違いますから、季節によって時間の幅はまちまちだったようです。

「おやつ」にもどります。江戸時代の初期までは一日2食だったそうです。夜が明けて、ひと仕事してから(朝飯前ーあさめしまえ)食べ、日が暮れるまえに食べるのです。すると、ちょうど2時過ぎごろに小腹がすくのでしょう。時間で言えば「八(や)つ」刻(どき)です。「お」をつければ「お八つ」です。「なるほど、それでおやつなのか」1日3食になるのは江戸時代中期の元禄(げんろく)ごろと言われています。一日3食になっても「おやつ」の習慣は残ったのですね。

話がだいぶそれましたが、中国の陰陽思想はこんなところにまで影響していたのですね。もっと知りたくなりました。

ちなみに、中国では流れが急な川(滝)のことを「竜門」と言うそうです。台湾に旅行に行ったときにガイドさんが教えてくれました。鯉が滝を登って竜になる伝説から、立身出世するための厳しい関門を「登竜門(とうりゅうもん)」と呼ぶようになったと。だから、滝・瀧(たき)という漢字は、さんずいに竜・龍と書くと教えてくれました。「へぇ~」ですね。鯉幟(こいのぼり)は、逆境にくじけずにたくましく育ってほしいという親心の現れですね。 (文責 海寳)

「むごい教育」(再掲) 4月30日(金)

昨年7月1日に掲載した文章です。

戦国時代のお話です。江戸幕府を開いた将軍徳川家康は、松平家に生まれ「竹千代」と名付けられました。

幼いころの竹千代は、大名今川義元に人質として送られてしまいます。義元は、幼い竹千代の秀でた才能を一目で見抜き、「このまま成長していけば、いずれ面倒な相手になるに違いない」と考えるようになります。

そこで義元は、家臣に次のように命令したのです。

「竹千代に『むごい教育』をせよ」と。

その家臣は命令を忠実に守り、翌朝の日が昇る前から起こし常に駆け足で行動させ、粗末な食べ物しか与えず、一日中、剣術、武術、馬術、夜は遅くまで学問をさせ、毎日くたくたになるまでしごきました。

後日、義元は家臣に尋ねます。

「その後どうなっているか」

家臣が一部始終を「これほどむごい教育はありません」と得意げに報告すると、義元は烈火のごとく家臣を叱りました。

激しく叱責された家臣は「では、『むごい教育』とは、どのようにすればよいのでしょうか」と聞き返します。

義元は、次のように答えました。

「寝たいときはいつでもいくらでも寝かせよ。」

「学問がいやならやらせるな。」

「寒いときは、温かい服を何枚も着せてやれ。夏は暑くないように涼しくしてやれ。」

「贅沢なごちそうを好きなだけ食わせろ。」

「嫌がることはさせるな。好きなことだけをさせろ。」

「できる限り大事にしてやれ。」

どうしてこれが『むごい教育』なのでしょうか。

義元は最後に言いました。

「そうすれば、たいていの人間はだめになる。それが『むごい教育』だ。」と。

義元の本意を理解できず、家臣がきちんとした教育をして逆に鍛えてしまったがゆえに厳しく叱責されてしまった皮肉なエピソードです。

これは、様々な場所でよく使われる有名なエピソードです。

このことが何を示しているか、ぜひ話題にしてください。

本校の学校教育目標は「夢を持って学び、たくましく生きる児童の育成」です。

「たくましく」とは、「失敗にくじけない強い心」と本校では定義しました。

近年、社会人になって厳しさについていけずに仕事をやめてしまったり、うまく人間関係を作れずに引きこもってしまうケースが増えていると聞きます。そして、その状態が40歳や50歳になっても続いていくというのです。

これは、子供時代に失敗を経験せず、どうすれば自力で失敗から立ち直れるのか学ぶ機会を、まわりの大人が奪ってしまったことによることが大きいと言われています。

多くの人は失敗を恐れます。自分からすすんで失敗しようとはだれも思いません。

しかし、成功を目指してもうまくいかないのが世の中の常です。どうしたら失敗を生かせるか考えるのは一つの大きな学びです。

また、失敗させないようにしすぎると、失敗したときにそれを隠すようになってしまいます。それでは、失敗を乗り越えることなどできるはずがありません。はたして、それでいいでしょうか。

ちなみに、失敗を語る人に人々は安心し、成功を語る(自慢する)人から人々は離れていきます。

成功は大事ですが、失敗はもっと大事だと考えます。子供時代の失敗はいくらでもやり直しがききます。

「人は成功して覚え、失敗して学ぶ」という言葉があります。私の好きな言葉の一つです。

子供たちには、その両方をバランスよく経験させ、様々な学びを得てほしいと願っています。

(再掲はここまで)

年度始めにあたって、今後、学校と家庭が力を合わせて子供たちをたくましく育てていくために、ぜひ知っておいて欲しいと思い載せました。

多くの子供たちが生活する学校では、毎日いろいろなことが起こります。重大なトラブルに発展しそうなこともあります。学校では、教職員や指導員・支援員などの大人が、子供たちの様子をいつでも気にして、「あれ、ちょっとおかしいな」と感じたら声をかけ、早い段階で対処できるようにしています。そして、すぐに管理職に報告してきます。管理職は、「すぐに保護者に連絡しください」などの指示をします。内容によっては、全教職員で情報を共有し、その後は多くの大人の目で気にしながら注意して見ていきます。

大切なのは、学校と家庭で力を合わせるということです。お互いにすぐ連絡をとり合い、情報を共有することです。問題がなかなか解決しないケースの多くは、お互いに持っている情報が共有されていない時です。そして「家庭 対 学校」の構図になってしまうのです。これでは問題は解決しません。子供は絶対に良くなりません。常に「大人 対 子供」の構図にして、大人が力を合わせて子供を正しく導いていくことが大切です。「子供を良くしたい」という願いは一緒なのですから。 (文責 海寳)

PTA総会を開催しました。 4月24日(土)

昨年4月は、コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態宣言下にあり、学校も休校が続いていました。統合初年度のPTA設立総会も当然実施できず、PTA関係の集会は、とうとう1年間実施できないままでした。PTAの活動も、リサイクル活動と広報部の活動はなんとか実施できたものの、その他はほとんどできずじまいでした。本部役員の皆様には、その都度本部役員会を開き、ご意見をうかがうなどして進めてきました。今回のPTA総会が、実質「設立総会」となったと思います。福田・神南両地区のPTA会員の皆様が一堂に会したわけですから。開校初年度のH会長さんはじめ令和2年度本部役員の皆様、大変お疲れさまでした。本当にありがとうございました。そして、あとを引き継いだ令和3年度のA会長さんはじめ新本部役員の皆様、1年間どうぞよろしくお願いいたします。(文責 海寳)

※下の写真は令和2年度H会長と、令和3年度新本部役員の皆様です。

PTA集会にあたってのお願い 4月23日(金)

明日は、本校が開校して初めてのPTA総会を実施します。

午前中は、2時間展開で授業参観を行います。旧小学区ごとの分散開催です。

① 検温記録を持ってきてください。昇降口でも検温は行います。

② 上履きの用意はありませんので、必ず持参してください。

③ 校舎内は飛沫拡散防止にご協力ください。とくに教室内および廊下は「私語厳禁」でお願いします。

午後は、体育館でPTA総会を実施します。児童用昇降口からお入りください。

昨日配布した資料を必ず持ってきてください。あらかじめ目を通しておいてください。総会は、30分以内での終了を予定しています。

その後、各学級でのPTA、各専門部ごとの集まりがあります。

マスクの着用のない方は、校舎内には入れません。必ずご用意ください。

駐車場は、午前中はグラウンドにお願いします。午後は、手前のアスファルトの駐車場が埋まり次第、グラウンド駐車場手前から駐車してください。

誘導にしたがって駐車をお願いします。

校内での自動車同士の接触、また、人との接触による事故についての責任は負えません。校内は時速5㎞以内を必ず守って、慎重に進入してください。

以上、よろしくお願いします。

わらびが丘小学校

横断歩道が設置されました。 4月12日(月)

わらびが丘小学校では、学校から2㎞以内の児童は徒歩で通学することになっています。しかし、歩道が整備されていないため、現状では歩くことはできません。道幅が狭いわりに交通量が多く、しかも大型車両も結構通り、大変危険だからです。ですから、徒歩児童の家庭には車での送迎をお願いしています。

県道の歩道とともに、市道への歩道の整備もできるだけ早くお願いしたいものです。

交差点の一角に石碑が立っています。足元をすぐ横の木の太い根が覆っていて、周囲を十数本の小さな石柱が囲んでいます。地面の一部は新たにアスファルトで固め、歩道にしてあります。石碑には「旗立松」と刻まれています。「松はないのに…」とちょっと不思議に思い、気になったので校長室の本棚にある書籍でさがしたところ、島田七夫氏著「佐原の歴史散歩」(平成10年発行)に次のように載っていたのを見つけたので引用します。

(以下引用)

「旗立松」

「バス停『九美上』の近くであるが、五つの道が交叉する東側、駐在所脇に『旗立松(はたたてのまつ)』の石碑がある。碑は昭和2年に建てられたもの(碑文は宮沢春文香取神宮宮司)で、それによると「前九年の役(1051)」に陸奥守兼鎮守府将軍の源頼義が安倍氏征討の命をうけて、奥州に向かう途中、軍神の香取神宮に戦勝祈願するためここを通り、この松に軍旗を立てて兵馬を休めた」ということである。かつては、目通り周囲4メートルもある枝ぶりの見事な松があって、故事を伝えるふさわしいものだったというが、その松も今はない。小松であるが何代目であろうか」(引用ここまで)

今から970年前の平安時代には、この場所に香取神宮へ向かう通りがあったこと、そこが今でも交通上便利な場所になっていることを思うと何とも言えない気持ちになってきました。鎮守府将軍の一団であるので、数百人規模はいたでしょうか、それ相応の規模の兵馬がここでしばし休息したことを想像すると、歴史のロマンにかられます。

ちなみに、源頼義の系譜をひも解くと、父は源頼信といい、かの有名な藤原道長の四天王の一人と呼ばれたエリートでした。また頼義の子孫には、足利尊氏、源頼朝、武田信玄がいます。

何気なく見かけた石碑に、このような歴史的事実があろうとは思いもよらないことでした。でも、そのおかげで高校の日本史で習って以来の「前九年の役(えき)」について詳しく調べることになり、当時は言葉だけ覚えてそのいきさつなど詳しいことはまったく知ろうともしなかったのが、そのつながりから結末まで知ることとなったのはちょっと得した気分です。誰かに自慢げに話してみようと思います。アウトプットは大事ですから。 (文責 海寳)

「体温測定用サーモグラフィーカメラ」が設置されました。 4月12日(月)

香取市が、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、市内の各学校に「体温測定用のサーモグラフィーカメラ」を設置してくれました。現在は、児童用昇降口に設置しています。児童には、ここを通るたびに自分の体温を確認する意識を高く持ってほしいと考えています。一度に二人まで測定できるのでとても便利です。昇降口を通るときは必ず検温してくださいね。 (文責 海寳)

校内はお花が満開です。 3月30日(火)

離任の会を開きました。 3月26日(金)

3名の先生方は各学級をまわり、お別れの言葉を述べました。子供たちからは、保護者の方々が用意してくださったきれいなお花を記念品としてプレゼントしました。

Y先生、T先生、Kさん、ほんとうにお世話になりました。Y先生、T先生、異動先の学校での御健勝でのご活躍を祈念しております。副主査のKさんは、定年退職でした。長い間お疲れさまでした。じつは、4月からは再任用職員として本校での勤務が決まっています。4月からもよろしくお願いします。 (文責 海寳)

教職たまごプロジェクト ~M先生ありがとう! 3月19日(金)

「教職たまごプロジェクト」とは、千葉県教育委員会の施策の一つで、公立学校教員を目指す大学生を対象に、学校現場での実践・体験の機会を与え、教職への理解を深めるとともに、教員としての資質・能力を向上させるためのものです。今年は、コロナの関係で9月から3月まででした。週に1日ぐらいの割合で来てもらいました。

M先生は、養護教諭を志望していますが、保健室での実務だけでなく、各学年に順番に入りながら、子供たちの日常の様子を観察したり、子供への接し方や声のかけ方など多岐にわたる実践を経験しました。M先生はとても明るく優しいので、子供たちも大好きです。「今度はいつきてくれるの~」と待ち遠しく思う児童がいっぱいいる人気者です。

M先生、長い間ありがとうございました。小学生の時からの夢だった養護教諭への道のりももうすぐゴールが見えてきました。ずっと夢を追い続ける意志の強さ、実現させるための努力、いつでも明るくひたむきに頑張る姿がM先生の魅力であり、子供たちにとって本当に素晴らしいお手本でもありました。今後のご活躍を祈念しています。また遊びに来てください。(文責 海寳)

目標達成~200,000カウント~ 3月19日(金)

今朝の8時前、ホームページを開いてみると、なんと20万カウントを越えているではありませんか! 目標達成です。開校1年目での20万は、たぶん驚異的な数字だろうと思います。なぜなら、このペースで5年たったら100万カウントになってしまうからです。全校児童は112名です。なのに、毎日1,000を超えるアクセスをいただいていることに驚きです。

とにもかくにも、多くの方が興味・関心を持って見てくださることに、あらためまして感謝申し上げます。

今後も、旬な話題、タイムリーな記事、共に考えを深めていけるような内容を工夫してまいります。時々、間が空く時があるかもしれません。そのようなときはどうかご容赦ください。

今後とも、どうか温かい応援をよろしくお願いいたします。(文責 海寳)

樹木を伐採してもらいました。 3月18日(木)

今回、この樹木を伐採することになりました。近年の強力な台風や大風が原因で、学校の敷地内に立つ樹木が倒れ、近隣の住宅に被害が及ぶ事例が出てきたからです。

本校では、職員駐車場奥の杉の木7本が対象となりました。朝から業者が準備を整え、お昼過ぎにはすべて伐採が完了しました。

朝のうちは、うっそうとして薄暗かった駐車場も、これからは明るくなりそうです。

(文責 海寳)

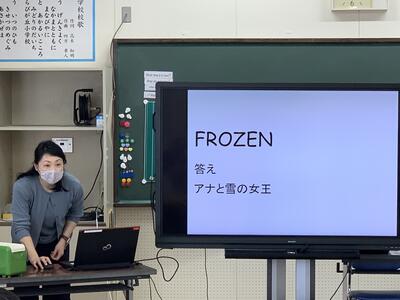

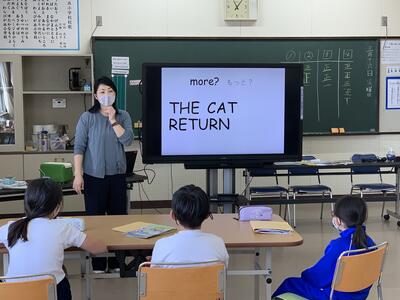

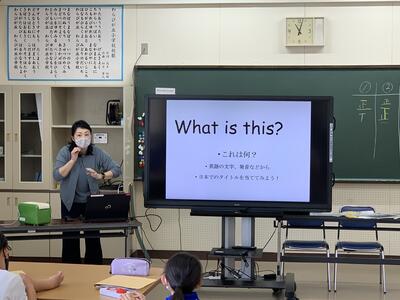

3年生 楽しい外国語活動 3月17日(水)

3時間目は多目的室で、担任のS先生とALTのT先生で、楽しい外国語活動の時間です。授業では、まるでどこかのクイズ番組のように、楽しく問題に答えている児童の姿がありました。速さを競う問題のほかに、ヒントタイムや相談タイムを設けるなど、十分に考えて答える問題もありました。

私(校長)が教室を訪れた時は、数字の早押しをやっていました。画面に映った数字を英語で答える問題です。数字は全部映っていません。一部が隠れています。そこから想像するのです。

最初は3や5など簡単な数字でしたが、だんだん2桁や3桁の数字も出てきました。班の中では順番に答える約束なので、難しい問題に当たったらチーム力が問われます。分かった人が小声で教えてあげるのです。早押しですから、はやく押したチームに回答権が与えられます。間違えた場合は、次のチームです。差がない時は、じゃんけんです。「ロック(グー) シザース(チョキ) ペーパー(パー) 1(ワン)2(トゥ)3(スリー)」の掛け声で行います。皆、真剣です。

続いて、形を答える問題です。これも、少しずつ形が映し出されます。早押しです。

そして、最後の問題は「What is this?」です。

さぁ、いよいよ本番です。

児童は最後まで画面に集中し、問題に対して一生懸命考えていました。

THE CAT RETURN(猫の恩返し)

KIKI'S DERIVERY SERVISE(魔女の宅急便)

YOUR NAME(君の名は)

など、子供たちがよく見ているであろうアニメのタイトルだったので、とても取り組みやすい問題でした。しかも、そこには想像力も求められるので、簡単にはいきません。むしろ、そういった難しさがあるほうが子供たちは燃えます。最後まで白熱した授業になりました。このほかにも、ジブリ作品やディズニー作品などなじみ深いものばかりが問題として出されました。楽しくてわかりやすい外国語活動の時間でした。(文章 海寳)

青少年相談員の皆様からのプレゼント 3月16日(火)

6年生の卒業まであと3日となりました。今日は、わらびが丘小学区の青少年相談員代表の高橋さんと井上さんが来校されました。そして6年生へ心温まるプレゼントを御用意いただきました。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、ヘルスバレーボール大会、綱引き大会など青少年のつどい大会が中止となりました。そこで、10名の青少年相談員の皆様から、卒業に向けた激励のメッセージをいただき、6年生の卒業を祝っていただきました。

最後に青少年相談員の皆様から、これからの中学校生活を頑張ってほしいという願いを込めて、6年生一人一人に図書カードのプレゼントをしていただきました。コロナ禍の状況でも子どもたちを温かく見守り、支えてくださる地域の皆様は本当にありがたい存在です。青少年相談員の皆様ありがとうございました。(文責:中村)

開花宣言です。 3月16日(火)

ちなみに、この文章を打ちながら、思わず「畑をうなってくれました」と打ってしまったのですが、「待てよ? 『うなう』って言い方大丈夫かな」と思い直し、スマホで「うなう」と検索してみたところ「『うなう』・・・『耕す』の方言(千葉県)」とありました。すぐに「耕す」と打ち直したのですが、「うなう」が千葉県の方言だと初めて知りました。語感が似ているので「畝(うね)」と関係するのかなと思い調べてみると、案の定(あんのじょう)そうでした。「畝を作るために鍬(くわ)で畑を掘り起こすこと」とありました。

「UNAU」と英語にしてみるとちょっとかっこいい感じになりますね。「U-NA-U」とすれば、U(You)とU(You)の間にNatureネイチャー(自然)、Naturaruナチュラル(自然・天然)、New(またはNext)Agricultureアグリカルチャー(新たな、次代の農業)など、語呂合わせはいくらでもできそうです。どこかの社名にも使えそうですね。

生垣にも新芽が芽吹いています。日差しもすっかり春ですね。金曜日は卒業式です。 (文責 海寳)

いじめゼロ集会&東日本大震災についてのお話 3月11日(木)

業間休みに、児童会主催の「いじめゼロ集会」をグラウンドで行いました。

まず、生徒指導主任のY先生からのお話を聞きました。そのあとで、新児童会役員から「いじめゼロ宣言」について、「やめる勇気・とめる勇気・はなす勇気・みとめる勇気」の4つについて確認し、あと2週間で終わる令和2年度を締めくくりました。

いじめゼロ集会のあとに、校長から東日本大震災についてのお話をしました。

「今日は日の丸(日章旗)が半分ぐらいしか上がってないけど、なぜだか知っていますか?」

手を挙げた児童は一人だけでした。

「東日本大震災だと思います」

「その通りです。大震災の犠牲となった多くの方々を追悼する意味があります」

10年前には3年生以下はまだ生まれていません。そのほかの児童も0歳から2歳です。何も知りません。去年は臨時休校中でできませんでした。

「津波が来て多くの命が奪われました」

「津波の高さは15mから最大で40mぐらいまでいったそうです」

「校舎の3階の上までの高さはどれぐらいだと思いますか?」

「答えは、12mです」

「え~っ!」

「校舎よりも高い高さの津波だったそうです」

「40mだと、校舎を3つ重ねてもまだ足りません」

「・・・・・」

「大川小学校というところでは、全校児童108人のうち74人が亡くなりました。 まだ見つかっていないお友達もいます」

「先生方も、11人のうち10人が犠牲になりました」

「千葉県でも大きな被害を受けた被災地が三つあります。一つは、ディズニーランドがある浦安市です。二つ目は、お隣の旭市です。津波がやってきて亡くなった方がいます。いまだに行方不明の方もいます。そして三つめがこの香取市です。市役所の周辺が特に大きな被害を受けました。断水が1か月も続きました。停電もありました。トイレもお風呂も使えません。スーパーやコンビニやガソリンスタンドも使えません。大変な状況でした」

一度全員でやってみました。15秒という短い時間でしたが、無言で真剣に臨んでいました。

「今日は、2時46分は授業中ですが、少し前に放送を流しますので、時間になったら各学級で黙とうをお願いします」

と伝えて、話を終えました。

2時45分に放送を流しました。その直後、校舎内から一切の音が消えました。皆、真剣に臨むことができました。 (文責 海寳)

航空写真が出来上がってきました。 3月10日(水)

先週撮影した航空写真が出来上がってきました。学校にはサンプルとして5種類の写真が届きました。

左上から順に、①虹のアーチ ②校舎全体 ③学校周辺 ④整列 ⑤ピースポーズ です。

本日、購入申し込みの案内と注文書(封筒)を配付しましたので、購入を希望する場合は、封筒に代金を入れセロハンテープで封をしたうえで、担任の先生に渡してください。(お子さんを通じて、あるいは直接持ってきていただいてもかまいません)

〆切は、来週の火曜日(3/16)の朝です。

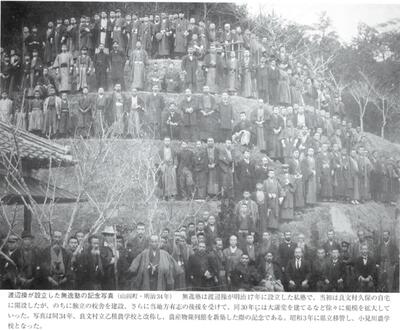

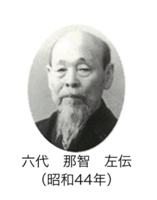

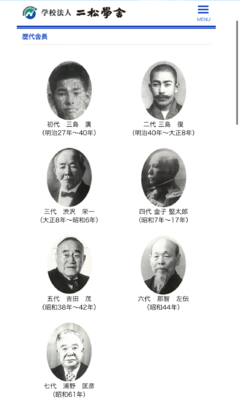

香取の偉人 - 那智左傳(なち さでん) 3月10日(水)

本校校長室に掲げてある木彫の書「水は方円の器に従う」です。旧神南小学校の昇降口に飾られていたことは、以前にも紹介しました。意味は「水は、入れ物の形に応じて四角にも丸にもなる。それと同じで人も友だちや環境によって善くも悪くもなる」です。書いたのは「存軒(ぞんけん)」を号とする渡邊操(わたなべみさお)先生です。渡邊操先生は、旧良文村(小見川)久保(旧小見川南小学区)に生まれ、自宅に「無逸塾(むいつじゅく)※小見川高等学校の前身」を開き、地域の青年教育のために奔走しました。 ※写真は、明治34年ごろの無逸塾です。「佐原・香取の100年」より

那智左伝先生は、この無逸塾に通った生徒の一人でした。

左伝先生は、明治19年に無逸塾で学んだ後に、二松学舎(にしょうがくしゃ)に入学し、漢学を学びます。明治27年卒業して助教となりますが、翌年郷里に帰り23歳の若さで私塾菁菁学舎(せいせいがくしゃ)を創立しました。しかし、わずか6年でこの学舎を廃し、再び二松学舎で教鞭(きょうべん)をとります。その後、大東文化学院(現大東文化大学)や実践女子専門学校(現実践女子大学)、駒澤大学などで教授または講師として教鞭をとりました。

昭和18年、71歳の時に二松学舎専門学校第2代校長となりました。その後、昭和26年に79歳で二松学舎大学長、昭和30年に83歳で学校法人二松学舎理事長、昭和37年に90歳で学校法人二松学舎顧問・二松学舎大学名誉学長を贈られます。そして、昭和44年に96歳で第6代二松学舎長に就任しました。

二松学舎は漢学の名門で、夏目漱石(なつめそうせきー小説家、評論家、英文学者、俳人)や嘉納治五郎(かのうじごろうー日本柔道の創始者として講道館を設立、東京師範学校[現筑波大学]の校長、旧制灘中学[現灘中・灘高]を設立)もここで学びました。

この、そうそうたる顔ぶれの中に香取出身の那智左伝先生が名を連ねていることに、おおいに誇らしい気持ちになりました。

ちなみに、那智左伝先生は、旧神南小学校に平成11年から13年まで在籍した那智栄美子教頭の曽祖父にあたります。

那智栄美子先生には、私は個人的なつながりもあり、平成元年から数年間、O中学校の同じ学年で一緒に仕事をさせていただきました。私もまだ若く、国語指導の「いろは」を那智先生から教わった記憶があります。また、当時文部省の指定を受けた全国公開に向けて研究研究、指導案指導案の毎日でしたので、あのつらかった日々は忘れられません。しかし、あの時勉強した事柄が財産となって、今の指導にまで生かすことができていると思うと、「苦労は買ってでもしろ」ということわざの意味の深さを実感します。

今日は那智栄美子先生に、ひいおじいさまの御功績を本校ホームページに載せてもよいかどうかの許可をいただくために、本当に久しぶりに電話をかけました。快諾していただけたので、掲載の運びとなりました。※栄美子先生ご自身のお名前を掲載することも了解を得ています。

このようなつながりから、今回ご紹介させていただきました。

わらびが丘小学校卒業生からも、左伝先生のような偉人が出ることを願ってやみません。(文責 海寳)

第2回学校評議員会を開催しました。 3月4日(木)

昨日3月3日、第2回学校評議員会を開催しました。この日は6年生を送る会の日で、評議員の皆様にも授業の様子に加え、送る会の様子もご覧いただきました。授業参観後の評議員会議では、授業の様子、学校行事の様子、学校運営についてご意見をいただきました。

以下、委員の皆様からいただいた御意見です。

・コロナ禍の中でも「どのようにしたら、6年生のために会ができるか」「会をするためにはどうすればよいか」を児童と先生方がよく考え、素晴らしい会になっていたと思う。

・半年前に比べ、掲示物や学習環境、施設環境が整い、とても学校らしく素晴らしい環境になった。

・全校児童、職員が6年生を思い、風船の掲示物、素敵なプレゼント、学年発表、職員発表に取り組んでいたのは努力の成果だと思う。

・コロナ禍で多くの行事ができない状況が続いているが、ホームページも18万カウントを越え、多くの保護者、地域の方に学校の様子を発信し関心を示してもらっているので、次年度も情報発信を継続してもらいたい。

・これからもコロナ禍で不安を抱える児童が出てくると思われるので、先生方で協力して子どもたちを支えていただきたい。

・低学年では、少人数指導体制ができ、とても良い授業環境だと思った。次年度も少人数指導の先生に入ってもらい、指導体制を維持していただきたい。

いただいたご意見をもとに、今年度の反省を踏まえ、次年度の学校運営に生かしていきたいと思います。 (文責:中村)

幸せの生(な)る木 2月26日(金)

それぞれに書かれているのは、お友達のよいところです。いくつかを紹介します。

・〇〇さんが、トイレのスリッパをそろえていました。(1年女子)

・〇〇さん、いつも友だちに漢字や計算を教えていて、やさしいなと思いました。(5年女子)

・きのう体いくのとき、わたしがドリブルリレーでまけた時、〇〇さんがなぐさめてくれました。(2年女子)

・〇〇さんが、だれにでも「ありがとう」というところがいいなと思いました。(4年男子)

・いつもぼくが病院にいった後に、「どうだった」と声をかけてくれてうれしかったです。(4年男子)

・〇〇さんは、自学の内容がすごいと思いました。(5年女子)

・2年生のみんなが、ずっとくつばこのくつをきれいにそろえていました。(2年男子)

・6年生の〇〇さんが、1年生とボールで遊んでいたのがやさしいなと思いました。(5年男子)

・6年生の〇〇さんが、ブランコを低学年にゆずっているのを見て、心が温まりました。私もやさしい6年生になりたいです。(5年女子)

・6年生が休み時間におりがみをおしえてくれました。(1年男子)

・〇〇さんへ いつも給食の時、当番の仕事を手伝ってくれてありがとう。(6年女子)

・〇〇さんが、バスを降りるときにゆずってくれてステキだなと思いました。(3年女子)

・6年生の〇〇さんが、先生に「おはようございます」と言って礼をしてあいさつをしていたのがいいなと思いました。(5年女子)

・5年生の〇〇さんが、授業を受けているときも姿勢がピンとしていて、いいと思いました。私も見習いたいです。(5年女子)

友達のよいところを見つけ、その姿にあこがれ、いつでも感謝している様子が目に浮かんできます。そして、自分もそうなりたいという気持ちがわいてきたと、多くの児童が書いています。みんなの「誰かの役に立ちたい」思いとそれに感謝する思いが重なって、幸せの連鎖が続いています。「幸せの生る木」には、みんなの幸せな思いがびっしりと詰まっています。やがて、幸せの実は種を落とし、新たな芽を出します。ひな鳥は巣立ち、様々な場所に巣作りをすることでしょう。幸せの連鎖はどんどん広がっていきます。みんな光り輝いています。まさに「キラッ! わらびっ子」ですね。 (文責 海寳)

18万突破です。 2月25日(木)

1年生と6年生 縄跳び~業間休み 2月16日(火)

昨日と打って変わって青空が広がりました。業間休みに6年生が1年生と縄跳びをやっています。1年生も6年生もとても楽しそうです。6年生にとっては、卒業までの限られた時間です。一緒に楽しい時間を過ごしました。

スクールバスの出発時間変更について 2月15日(月)

以前にもお伝えしましたが、スクールバスに乗る場所の水たまりがひどく、今日も一斉に乗せることが困難でした。そこで、福田地区を先発させ、神南地区は先発の2台が発車した後に、水たまりのない場所からバスに乗せました。そのため、メールでお知らせしたように神南地区のバスは、定刻を10分ほど過ぎての出発となりました。

今後も今日のような天候の場合、同様の措置を取りたいと思います。その都度、メールで連絡はしますが、承知しておいてください。よろしくお願いします。 (文責 海寳)※校舎の端に虹がかかっていました。

虹・・・(英)Rainbow〈レインボー〉雨の弓、(仏)arc-en-ciel〈アルクァンシエル〉空のアーチ

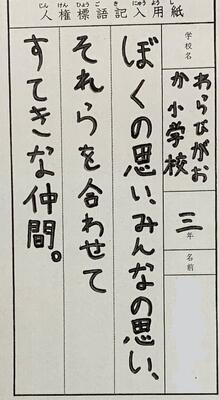

香取市人権標語展 優秀賞おめでとう! 2月15日(月)

作品は佐原中央公民館に先々週に3日間展示されていたのですが、すでに終了となりました。今後、今週末の20日(土)と21日(日)に、小見川市民センターいぶき館1階ギャラリーに展示されるとのことです。展示は、入賞者含め応募した全作品が展示されます。※いぶき館も、当初は17日から11日間展示される予定でしたが、緊急事態宣言延長により展示期間が変更になり、2日間のみの展示に変更になりました。ご了承ください。

【優秀賞】 3年 Hさん

「ぼくの思い みんなの思い それらを合わせて すて

きな仲間」

Hさんの、やさしさあふれる「素敵な」作品ですね。 (文責 海寳)

新入生保護者説明会を実施しました。 2月10日(水)

校長からは、学校教育目標について「夢を持つこと」と「たくましさ」の話をしました。そのあと、教育課程や保健関係、スクールバス、学用品、集金などを各担当から説明し、最後に学級役員を決めて閉会となりました。

会の終了後に、校舎内を少し見学してもらいました。また、初めてのお子さんが入学される方は、1年生の教室で学用品などを実際に見ながら、現1年担任のK先生から説明を熱心に聞いていました。

入学式は4月8日(木)です。24人の新入生が入学するのを、わらびが丘小学校教職員一同楽しみに待っています。 (文責 海寳)

タブレット収納庫が納入されました。 2月10日(水)

これは文部科学省が進める「GIGA(ギガ)スクール構想」の一環として香取市が整備を進めています。

「GIGAスクール構想」とは、義務教育を受ける児童生徒のために、1人1台の学習者用PC(タブレット端末等)と高速ネットワーク環境などを整備する5か年計画(2018~2023)です。その目的は、「多様な子どもたち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現する(文部科学省リーフレットより)」ことにあります。

世界の中でも、日本の学校におけるICT活用度は極端に低く、OECD(経済協力開発機構)に加盟する国の中でも最下位(2018調査)です。今回のコロナ禍において、オンライン授業が進まなかった大きな原因の一つです。

今後、全国の子供たち全員に一人一台のPC(タブレット端末など)が配付されます。教室に保管して、授業で活用します。しかし、家庭にインターネット環境がなく、家庭でのオンライン授業などへの対応が迫られた場合など、まだまだ時間はかかりそうです。

香取市では、今後、カメラ機能付きキーボードと着脱可能なタブレット端末が整備される予定です。 (文責 海寳)

明日、新入生保護者説明会を開催します。 2月9日(火)

明日は、予定通り新入生保護者説明会を開催します。

受 付(児童昇降口) 13:50~14:00

説明会(体育館) 14:00~15:50

駐車場は、校門入って左手奥の野球場です。案内にしたがって進んでください。

校地内は、スピード制限を5㎞以内でお願いしています。十分に気を付けて進入してください。

また、自宅での検温もお願いします。37.5度を超える場合は参加を見合わせてください。受付場所でも非接触型の体温計で検温を行います。ご協力をお願いします。

今日は立春。 2月3日(水)

今日は立春です。

平安時代初期に編纂された「古今和歌集」に収められている紀貫之(きのつらゆき)の有名な和歌(五七五七七)が思い出されます。

〈詞書〉はるたちける日、よめる -[立春の今日(春の訪れの喜びを)詠みます]。

袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ 紀貫之

「むすぶ」は「掬ぶ」と書き、「すくう」という意味です。

中学校の国語で習う和歌の一つです。一首の中に、四季を詠みこんだことで有名な句です。

古今和歌集の成立は九〇五年ごろと言われていますので、約1,100年以上昔の作品と言えます。100年前ですら相当昔であるのに、1,000年以上となるともはや想像すらできません。しかし、そんなに昔から現代まで和歌が歌い継がれていることと、その作品が千年後にまで語り継がれていることは、驚きを超えて奇跡としか言いようがありません。それが教科書に載っているのですから。ユーミンやビートルズが音楽の教科書に載ったことだけでも驚きであるのに(載るだろうとは誰もが考えていたけれど予想以上に早かった。もちろん遅すぎという人もいますが)です。ただ、日本の国歌(君が代)の歌詞も、もとはこの古今和歌集の和歌(詠み人知らず)ですので、歌い継がれるのは必然であるのかもしれませんね。※元歌は、「君が代は」ではなく、「わが君は」です。「君が代は」に変わったのは江戸時代とのことです。

君が代は千代に八千代にさざれ石の巌(いわお)となりて苔のむすまで

この国歌も、成立は明治になってから、そして、国歌として正式に法制化されたのは平成11年です。こんなに最近なのですね。それまで「君が代」と呼んでいたものを、「国歌」と呼ぶようになりました。日本の国歌は、世界でもっとも古い歌詞であると同時に、世界で最も短い国歌でもあるそうです。

暦の上では春の訪れですが、昨日は緊急事態宣言が1か月延長され、まだまだ遠い春と言わざるを得ません。凍った氷は解かしても、感染防止のための緊張は解くことなく毎日を過ごしていきましょう。 (文責 海寳)

◇写真は、今日の業間休みの様子です。下の写真の左上にあるのは私の指です。失礼しました。

HP 150,000アクセスを超えました。 2月2日(火)

12月1日に100,000カウントを超えてから、2か月で50,000カウントも伸びたことは驚きです。150,000は、3月末までの到達目標としていた数字だったので、2か月も早く目標を達成したことになります。つきましては、3月末の目標を200,000カウントに修正します(個人内目標)。今後も興味・関心をもって本ホームページを見ていただけるよう、開かれた学校を目指して内容を充実させていきたいと考えています。

ご覧くださっている皆様には、今後ともご理解とご協力・ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

◎これまでのカウント数の月ごとの推移

※6月1日から分散登校開始、6月15日から一斉登校開始。

7月1日 8、891 (前月から増えた数)

8月1日 24,416 +15,525

9月1日 42,436 +18,020

10月1日 61,851 +19,415

11月1日 80,309 +18,458

12月1日 100,163 +19,854

1月1日 121,263 +21,100

2月1日 148,834 +27,571

※毎日朝の8〜9時に確認している数字です。

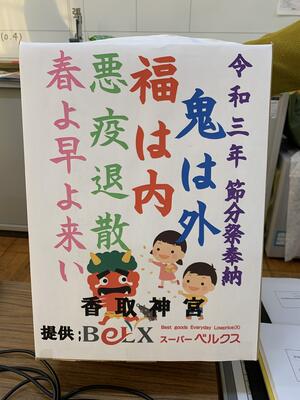

香取神宮から節分祭のお菓子をいただきました 1月27日(水)

これは、香取神宮で行われる節分祭に企業から奉納されたものです。例年は参拝者に配るのだそうですが、今年はコロナ禍で神事のみ行うとのことで近隣の各小学校にと分配してくださいました。本校には6箱届きました。ありがとうございました。

今年の節分は2月2日。翌日の2月3日は立春です。コロナという「鬼」を早く退散させたいものですね。児童には節分の日に配る予定です。(文責 海寳)

校内相互授業参観 1月28日(木)

今回の授業者は、5年担任のO先生です。道徳の授業を展開します。O先生は、本校の道徳教育推進教師という役割も担ってくれています。

今回の主題名は「許すことの尊さ」です。内容項目で言えば、「相互理解・寛容」のうちの「寛容」にあたります。

教材名は「銀の燭台(しょくだい)」です。フランスの作家ヴィクトル・ユーゴーの名作「レ・ミゼラブル」(邦題「ああ無情」)の一場面です。

時代はフランスの社会情勢が混迷を極めていた時代。民衆の多くが食べ物にも事欠く日常。同居する姉の子供たちのために盗んだたった一本のパンにより、5年の刑期を言い渡され、その後何度も脱獄を繰り返した結果19年という長きにわたる獄中生活を過ごした主人公のジャン・バルジャン。刑期を終えて出所しても泊めてくれる宿屋はなく、途方に暮れてとある教会をたずねます。正直に事情を話すとミリエル司教は快く受け入れ、温かい食事を与え、柔らかいベッドを用意します。しかし、ジャンは司教の慈悲を裏切るかのように、夜中に司教の寝室に忍び込み、高価な銀の食器を盗み、姿を消します。すると、翌朝、警察がなんとジャンを引き連れて教会にやってきます。ミリエル司教は、すぐに状況を察知し、銀の食器は男にあげたとうそをつきます。さらに、銀の燭台もあげたのになぜ持って行かなかったのかと問いただします。その様子を見て、警察は引き上げていきます。何より驚いていたのはジャン・バルジャンその人でした。罪を犯した自分を見逃すだけでなく、残った唯一の財産だった銀の燭台までも渡そうとする司教の態度に呆然と立ち尽くすだけでした。

授業では「『許すこと』について考えよう」という学習課題を示し、「司教はなぜジャンを責めなかったのだろうか」という中心発問を投げかけます。

子供たちは「う~ん・・・」と考えながら、考えをシートに記入していました。O先生は、一人一人の書かれた内容を手元に持ったバインダーに挟んだ座席表にメモしながら

指名計画を構想します。あとで指名するから発表してね、という合図のシールを、机間を回りながら何人かのシートに貼っていきます。その後、近くの友だちとプチ交流です。適切な距離を保ちながら、シートを交換して読み合ったり、意見交換をしています。

交流してから数人の児童を指名して発表させました。補助発問をして何度かプチ交流の時間を持ちます。少しずつ考えが深まっていく中で、「やっぱり私は納得できない」「違うと思います」という意見が出てきました。さあ、一気に議論を深めるチャンス! でしたが、時間が押していたので振り返りタイムになってしまいました。

児童が下校後、授業参観者との振り返りでは、「補助発問はいくつぐらいどんなものを用意していたか」や、「指名して発表させる人数はもっと多くしたほうが」など、次の道徳の授業に生かせる視点の意見が出されました。また、シールの効用について「心の準備ができる」「何種類かの使い分けは」などの意見も出ました。

授業を展開したO先生は、授業の最後に「許すということについて考えたことは?」について、すごく考えさせられることを書いていた子が何人かいたので、この意見を生かす方法を考えてみます、と意欲を見せていました。

参観した先生方も、自分の道徳の授業に落とし込むためのヒントがいくつか見つかったようです。相互参観の大きなねらいの一つです。道徳においては、とくに「切り返しの発問」が考えを深めるためのカギになります。子供たちから出たもっともらしい意見のうち、ある部分を取り上げて「ほんとうにそうかな」や「みんなはそう言うけど、世の中ではいまだに~していることのほうが多いよね。どうして?」など、グラグラと揺さぶりをかける発問です。授業技術のブラッシュアップのために、各先生方には、試行錯誤をがんばってほしいものです。

新学習指導要領では、道徳の授業の目的として「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」とあります。これまでと変わったことは、判断力と心情の順番が入れ替わったことです。つまり、心情の前に道徳的判断力を身に付けさせることが重点化されたわけです。判断のための視点の置き方や考え方・根拠について、道徳の時間を通して身に付けていきます。

今回のテーマである「寛容」については、コロナ禍でクローズアップされた「自粛警察」「マスク警察」などの度を越した反応や感染者に対する差別と偏見、SNSによる芸能人への誹謗中傷など他人のちょっとした誤りを許さない風潮、そして「あおり運転」などに見られる現代社会の問題に大きく関わってくる内容です。そこには、「他者への共感性が低い」「『自分は正しい』症候群(というのがあるらしいです)」「匿名性」などの共通点が見えてきます。

児童へ多面的・多角的な視点を意識させると同時に、先生方それぞれが、自分自身の学びにもつながっていると自覚した時間になりました。

相互授業参観は今回で全員が終わりました。先生方、大変お疲れさまでした。(文責 海寳)

※世界一短い手紙としてギネスブックに載っているのは、ヴィクトル・ユーゴーと出版社の担当とのものとい

うのは有名な話です。

「?」 (売れ行きはどう?)

「!」 (上々だよ)

たった一文字の記号でのやり取りですが、ふたりの興奮が伝わってくるようですね。

校内相互授業参観 1月21日(木)

今回は、教務主任のY先生が4年生で理科の授業を行いました。単元は「もののあたたまりかた」です。前の時間は金属の温まり方について、体積や状態の変化、熱の伝わり方について学習しました。それを受けて、今回は水の温まり方について学習します。

まずは前時の振り返りを行い、分かったことを確認します。それから今日の実験について説明を聞きます。今回は、ビーカーに「示温インク」を入れ、熱せられると色が変わる性質を利用して、熱の伝わり方を確認します。示温インクは熱すると青からピンクに色が変わるのです。

まず予想を立てます。ビーカーの真ん中の下から熱したときの温まる順序、ビーカーの端の下から熱したときの温まる順序について、図に矢印で示しました。実験では、中と弱の間に火の強さを調節し、示温インクが青からピンクに変わる様子を見逃さないようにとY先生から注意がありました。

インクはあっという間に色が変わりました。すぐにプリントに記入します。熱せられてピンクに色が変わった示温インクは、冷めるとまた青くなります。真ん中から熱した後は、端のほうを熱します。予想はあっていたでしょうか。実験のあとは、個人でまとめてから、班でまとめました。

本時の目標は、「水は熱せられた部分が移動して全体が温まることを、温度変化を関係づけて自分の言葉で表現することができる」です。自分の言葉で表現するのはなかなか手ごわかったのですが、皆なんとかまとめることができました。温度変化が可視化できるのはわかりやすいですね。また理科が大好きになってしまいました。

児童が下校してから、参観した職員で振り返りを行いました。導入の工夫や可視化の効果、振り返りのさせ方について意見交換がなされました。良い刺激になりました。

今週は5年生で道徳の相互参観を行います。 (文責 海寳)

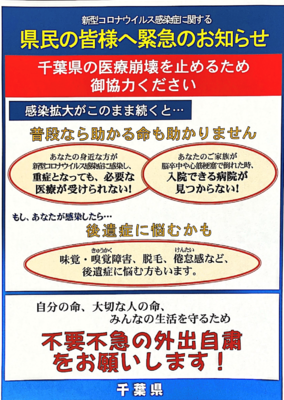

県民の皆様へ緊急のお知らせ 1月25日(月)

今回の措置は、とくに医療の現場がもたないことへの緊急性を伝えています。通常の医療に手が回らなくなっていること、コロナ感染患者への対応も十分ではなくなることがどれだけ危険なことかを伝えています。

自分の命、大切な人の命、そしてみんなの生活を守るため不要不急の外出の自粛をよろしくお願いします。

万羽鶴に願いを込めて・・ 1月22日(金)

香取地区青少年相談員連絡協議会が主催して、香取地区1市3町の小学生4,236人が参加した一大イベントです。新型コロナウイルスの収束を願って一折一折心を込めて折った万羽鶴が青少年相談員の方々の手により組みあがりました。4束の千羽鶴に分かれたもののうち1束を各小学校に巡回しています。わらびが丘小学校には28日まで昇降口横の階段前に展示してあります。万羽鶴は市内各小学校を巡回後、市内小学校の代表児童により香取市に寄贈される予定です。

色ごとにきれいに組みあがった万羽鶴にもう一度願いを込めましょう。

「コロナウイルスが早く収束しますように・・」

万羽鶴をさげてある掲示板は、神南小学校の平成9年度卒業生の手による卒業制作です。周囲を様々な彫刻で飾ってあります。今でも大切に使わせてもらっています。(文責 海寳)

リサイクル活動へのご協力ありがとうございました。 1月16日(土)

リサイクル活動は、無事に終了しました。たくさんのご協力ありがとうございました。各地区を回って回収してくださった環境安全部、地区理事の皆様、積み込み作業をしてくださった本部役員、学年委員長、各専門部長の皆様、早朝よりありがとうございました。事故やケガもなく終了することができました。 (文責 海寳)

明日はリサイクル活動を実施します。 1月15日(金)

回収は、8:30から開始します。

地区理事・環境安全部の皆様は、8:30から回収をよろしくお願いします。

本部役員・学年委員長・各専門部長の皆様は、学校にて、分別及びトラックへの積み込み作業をお願いします。 (わらびが丘小集合 8:15 ※児童昇降口前にお集まりください。)

◎回収する物品は以下の通りです。

①新聞紙

②雑誌・広告類

③布類(ビニルの袋に入れてください)

④ビールびんのみ(他のびんは回収できません)

※泥や葉っぱなどを落としてください。

⑤段ボール

⑥ペットボトルキャップ

⑦アルミ缶(水洗いをして、袋に入れ、口をしばってください。)

前回のリサイクル活動では、多くの物品が集まりました。ご協力ありがとうございました。令和2年度のリサイクル活動は、今回が最後です。できるだけ多くのご協力をよろしくお願いします。 (文責 海寳)

「SDGs」と「4R」 1月13日(水)

「SDGs(エスディージーズ)」(持続可能な開発目標)

これは、このところ新聞やテレビでよく目にする言葉です。

Sustainable Development Goals(サスティナブル ディベロップメント ゴールズ)の略称です。2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です。「17のゴール(目標)」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されています。これらを2030年までに達成しましょうと呼び掛けているのです。

◎17のゴール

1貧困をなくそう

2飢餓をゼロに

3すべてのひとに健康と福祉を

4質の高い教育をみんなに

5ジェンダー平等を実現しよう

6安全な水とトイレを世界中に

7エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8働きがいも経済成長も

9産業と技術革新の基盤を作ろう

10人や国の不平等をなくそう

11住み続けられるまちづくりを

12つくる責任 つかう責任

13気候変動に具体的な対策を

14海の豊かさを守ろう

15陸の豊かさも守ろう

16平和と公正をすべての人に

17パートナーシップで目標を達成しよう

「持続可能な」というフレーズを聞いて、20年ほど前に個人的に参加した環境問題について考える講演会を思い出しました。「持続可能な社会」を目指して「自分が」できることについて考えるという内容でした。そこで初めて聞いた言葉のひとつが「4R(よんあーる)」です。現在、様々な自治体でごみを減らすための取組として「3R(さんあーる)」が提唱されています。

「3R」とは、Reduce(リデュース=少なくする)、Reuse(リユース=再使用する)、Recycle(リサイクル=再生利用する)の頭文字をとったものです。

「4R」は、3Rの前に Refuse(リヒューズ=断る)が入ります。何を断るかというと、

・マイバッグを持ち歩いて、レジ袋を断る。

・マイ箸を持ち歩いて、割りばしを断る。

・水筒、マイボトルを持ち歩いて、ビン、缶、ペットボトル飲料の購入を控える。

というものです。

つまり、順番としては、①断る ②減らす ③再使用する ④再生利用する となります。確かに、日本ではお菓子など食べ物を買った場合に、食べるものよりも包装紙などのゴミになるもののほうがはるかに多いことに気づかされます。見た目にこぎれいで丁寧ですが、あとに残されたゴミを見るとどうなんだろうと考えさせられます。マイバッグやマイボトルもこのところかなり当たり前になってきた感があります。このことを20年以上前から提唱していた方がいるのです。時代がやっと追いつきました。というより、実現させるのに20年もかかった、と言ったほうが正しいかもしれません。

この講演会で今でも鮮明に覚えているのが、日本のごみ処理も含めたごみ関連の1年間にかかる費用すべてでいくらかという問題です。答えは、その当時で6兆8千億円でした。約7兆円です。この7兆円というお金がどのくらいのものか想像できますか、と訊かれました。たとえば一人の人間が毎日100万円使ったとしたら7兆円を使い切るには何年かかるでしょう、というたとえです。答えは2万年でした。想像のはるか先でした。金額の大きさを実感させるうまいたとえだなと感心してしまいました。それだけ多くの費用がごみ処理にはかかっているということです。

また、環境問題ではよく「リサイクル」という言葉が出ます。「リサイクル」とは、「元の形を変えて新たなものを生み出すこと」です。ビール瓶などを洗って何度も使うことは「リユース」です。リサイクルは、何かを粉砕したり溶かしたりして別の形にして利用することを言います。リサイクルをするためには多くのエネルギーを消費して、逆に環境を悪化させているということもある意味事実です。さらに、ごみの量があまりにも膨大で処理が追いついておらず、リサイクルは実際にはほとんど進んでいないという現状があります。日本国内のプラスチックごみのほとんどは中国に輸出していましたが、2年前から中国は受け入れを禁止しました。近隣のアジア諸国からもゴミを受け入れていたので、中国国内から出るごみと合わせて、キャパシティがいっぱいになってしまったとのことです。リサイクルは、現状では限界に達しているということです。

レジ袋の有料化の原因にもなった気候変動や海洋プラスチックごみの削減など、国際社会では脱プラスチックへの流れがあります。昨年あたりからはラベルのないペットボトルが増えています。最近ではストローが紙製になったり、そもそもストローを使わなくなってきています。あるのが当たり前だと思っていたものは、じつは無くてもなんとかなることが多いことに気づかされます。(病気等で必要な方もいらっしゃいますが)

ポイントは、持続可能な環境・社会のために「自分は何をするか、何ができるか」を考えられるようにすることです。他人事のように「~すればいい」「~しなければいけない」などと言うことはできます。しかし、「自分は」と自分を主語にしたときに「できない自分」「しようとしない自分」に気づきます。

このほかに、この講演会では地球温暖化についての国際環境会議での情報として、平均気温が1°C上がると海水面が約30cm上昇すると言っていました。その影響で、世界中の多くのビーチリゾートが水没する、と。また、その状況がエスカレートすれば、日本の臨海工業地帯はほぼ水没です。また、南極大陸の上には平均2500mの厚さの氷が表面を覆っています。その氷が溶けだしたら、大きな氷の塊がまるで熱したフライパンの上のバターのように海に滑り落ちます。その衝撃で、高さ数百メートルの津波が、時速数百キロメートルの速さで、付近の島を飲み込みます。現に、今、南大西洋上には南極大陸の棚氷から分離した巨大氷山が漂流していて、ペンギンやアザラシの繁殖地として有名なサウスジョージア島に衝突する可能性もあるというニュースがあります。巨大氷山の大きさは、全長151㎞で最大幅48㎞。面積は約4800平方キロメートルで、群馬県よりも広いと伝えていました。高さの情報は見つかりませんでしたが、かなりの高さはあるでしょう。水中部分は150〜180メートルあると言われています。簡単に言えば、ある島に、その島よりも大きな氷山が衝突するわけです。20年前の国際環境会議での予測が現実になっているのです。

今週土曜日には第2回リサイクル活動が行われます。この機会に、ごみ問題や環境問題にも目を向けるきっかけにしたいと思います。(文責 海寳)

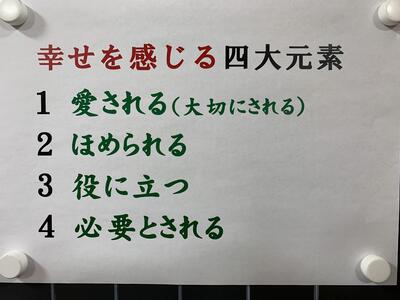

「幸せを感じる四大元素」 1月13日(水)

①愛される(大切にされる)

②ほめられる

③役に立つ

④必要とされる

これは、本校職員室及び校長室に貼ってある言葉です。「元素」ですから、最も小さな単位と考えることができます。様々な行動の原理になりうると受け止めています。シンプルです。

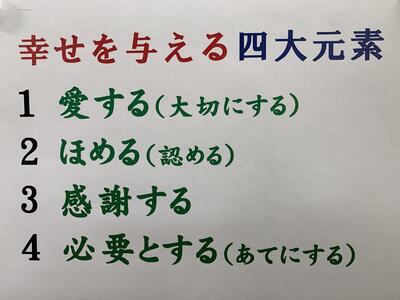

この言葉は、10数年前に、ある新聞のコラムで紹介されていたことから知りました。まさに生き方の核心をついていると思い一瞬で共感しました。あたりまえで本当に大切なことを平易な言葉で示してある名言です。以来、たくさんの場で使わせてもらっています。主賓として呼ばれた教え子の結婚式では、スピーチの結びに必ず使う常套句です。そして、「じゃあ、幸せを与えるには?」と問いかけ、裏返しの文句を言うのです。

①愛する(大切にする)

②ほめる(認める)

③感謝する(「ありがとう」と言う)

④必要とする(あてにする=力量を認める)

の四つです。

結婚式の席で、新郎新婦にお互いにこのことを気にかけていれば、きっと仲良く幸せに暮らしていけるはずです、と結びます。

初任者研修や教科研修会の講師で呼ばれた時も、パワーポイントはこの言葉で締めていました。

本校の先生方にも、自分自身に対して、子供たちに対して、他の教職員に対して、生き方の一つの指標としてぜひ心の隅に置いておいて指導や行動に生かしてしてほしいという思いから掲示しています。受け止め方はそれぞれですので、自由に考えて、何かするときの一つのきっかけとしてもらえればありがたいぐらいの感じです。押しつけは嫌われますから。

考え方によっては、人の一生を当てはめることもできます。乳幼児期はいつでも「愛される」、学童期はときどき「ほめられる」、中学から退職するまでは「役に立つ」ことを願い、そしてリタイア後は「必要とされる」ことが「ちょっと」ある人生が幸せなのかなというところです。

新学習指導要領では、育成を目指す資質・能力について、「何を理解しているか、何ができるか」「理解していること・できることをどう使うか」の先に「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という新しい時代に必要となる資質・能力の育成がクローズアップされています。これは言い換えれば「幸せを感じる(与える)人生を送るためには」となるのではないかと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。 (文責 海寳)

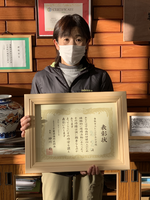

Y養護教諭 千葉県歯科医師会表彰おめでとうございます! 1月8日(金)

Y先生の日常の働きぶりはだれもが認めるところです。本校が開校してからも、校内衛生環境の維持と管理、とくにコロナ禍にあって、スクールバスをはじめ各教室や水飲み場、トイレや階段などの消毒作業の準備や管理、そして消毒作業も含めて感染防止のための要として、日々熱心に取り組んでいます。また、児童や職員の精神的支柱として、悩み相談などカウンセリングの面でも重要なポジションを担ってくれています。香取地区は、県内でも虫歯の治療率が最も低い地域であると歯科医師会の方から伺いました。そして、その香取地区の中でも福田・神南地区は治療率がかなり低いそうです。由々しき事態です。Y養護教諭は、少しでも児童の虫歯の治療率を上げ、大人になっても困らないように、毎月の保健だよりで保護者への啓発を継続しています。

Y先生、これからもよろしくお願いします。そして、おめでとうございました。

表彰状を納めてある立派な額は、香取小中学校体育連盟より寄贈されました。小中体連の皆様、ありがとうございました。(文責 海寳)

「笑顔であいさつ日本一!」 1月6日(水)

あけましておめでとうございます。 1月4日(月)

例年とは違う正月三が日を過ごし、今日から令和3年の学校生活がスタートします。(子供たちは6日からです。)

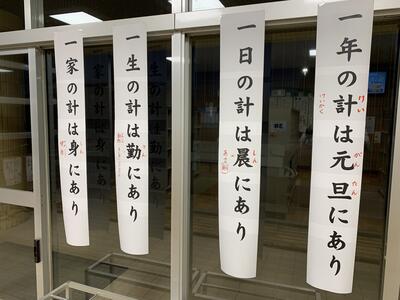

冬休み前集会で「一年の計は元旦にあり」というお話をしました。今年の計画(めあて)は立てられたでしょうか。

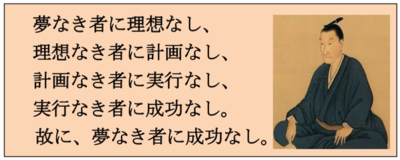

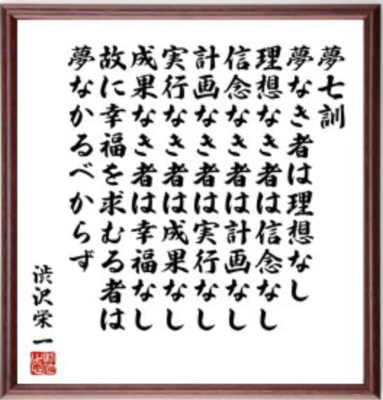

本校のスローガンの「夢」と「計」という言葉で思い浮かべる言葉があります。「夢七訓」で

逆に読めば、幸福を得るためには成果が必要、成果を得るためには実行が必要、実行するためには計画が必要、計画を立てるためには信念が必要、信念を持つためには理想が必要、理想を持つためには夢が必要、と捉えることができます。「信念」を「目標(めあて)」と置き換えるとより分かりやすいと思います。

同じような言葉で、幕末の志士に大きな影響を与えた吉田松陰も語っています。渋沢栄一は、吉田松陰の言葉に影響されたのかもしれません。

ちなみに渋沢栄一は、2024年発行の一万円札の肖像画に採用される予定だそうです。また、千葉銀行小見川支店には、渋沢栄一直筆の書が飾られています。千葉銀行の前身の一つである小見川農商銀行の創業30周年(昭和3年)の祝典に渋沢栄一本人が揮毫したもので「業精于勤」と書かれています。読み方は、「業(なりわい)は勤(つと)むるに精(くわ)し」で、仕事や学問は地道に努力していけば必ず成功するという意味だそうです。まさに、「一生の計は勤にあり」に通じますね。

昨年から続くコロナによる新しい生活様式は、今年もしばらくは続くでしょう。「これまで通り」ではない生活が続きます。しかし、ピンチは変わるためのチャンスです。

校長室の前に貼ってある「チェンジ、チャレンジ、チャンス」です。AI(エーアイ)にはできない人間の知恵と工夫と発想力で、希望を見つけ夢をつかみましょう。 (文責 海寳)

※下の写真は、令和2年12月31日の夕陽に染まるわらびが丘小校舎です。日の出ではありません。

リサイクル活動の開催について 12月30日(水)

1月16日(土)に、第2回リサイクル活動を行います。

新聞紙、雑誌、布類、ビール瓶、段ボール、ペットボトルキャップ、アルミ缶が対象です。

前回多くのご協力をいただき、たいへん助かりました。

今回もぜひ多くのご協力をお願いします。

新年を迎える準備ができました。 12月25日(金)

門松には、年神様を家に迎え入れるための依代(よりしろ)という意味があるそうです。

新しい年は、みんなの知恵を出し合って力を合わせ、必ず良い年になるようにしていかなければなりません。あらためて決意を新たにすることができました。

山田さん、ありがとうございます。 (文責 海寳)

冬休み前全校集会を行いました。 12月23日(水)

明日から冬休み、ということで今日の業間休みに冬休み前全校集会を行いました。月曜日の表彰伝達の反省から、今日は8時前からストーブとジェットヒーターで体育館を温め、子供たちは防災頭巾を座布団代わりに敷きました。

「体育館に飾られている校歌を書いたのはだれでしょう?」

「こおちょおせんせ~」

「そのと~り~」

「左から書くんだよ」

「書く前に線を引くのに時間がかかるんだ」

「途中で一字間違えたら全部書き直し」

という、どうでもいいような話から入ったのですが、今日、今年2回目の全校児童の校歌の歌声を聴いて、とても気持ちが良かったことを伝えました。

次に、おとといの表彰伝達の話から、今年は全員が一枚は賞状をもらっているよというお話をしました。「が・ん・ば・り・マ〇〇〇」「マスター!」だよね。後期の初めの始業式で、後期のめあてを持ちましょうと話をしましたが、自分でたてためあてを覚えている人は? と訊きましたが、残念ながら手が挙がったのは数人でした。

最後に、冬休みの間に絶対に事故にあわないようにして、1月6日に全員元気にまた会いましょう、と話を締めくくりました。

そのあとで、生徒指導主任のY先生から、休み中の「安全」についてお話をしてもらい、集会を閉じました。最後まできちんとした姿勢で集会に臨むことができました。令和3年がよい年になることを祈念して、「よいお年をお迎えください」。(文責 海寳)

再び「鬼滅」登場。 12月22日(火)

そして、視線を右に移すと、なんということでしょう!K先生の図書館シリーズ最新作が出来上がっているではありませんか。最新作は「おむすびころりん」です。またまた、細かな職人技を駆使して、とても手が込んでいます。その工夫に目を凝らして見てください。K先生、いつもありがとうございます。 (文責 海寳)

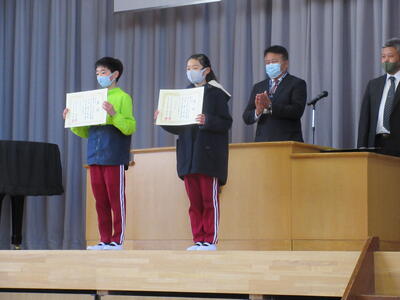

表彰伝達を行いました。 12月21日(月)

業間休みの時間に、表彰伝達を行いました。

内容は、図工・美術展覧会、書写展覧会、香取神宮展(図工の部、書写の部)、郡市陸上大会、香取小中学校体育連盟優秀選手表彰、健歯賞(6年のみ)です。

一人一人全員に手渡したいところですが、時間の都合上、受賞者の名前を呼んでその場に起立し、それぞれの代表者1名に壇上に上がってもらい、校長から手渡しました。賞状を授与されたら回れ右をして、賞状を披露しました。全校の拍手を受け、少し照れながら自席に戻りました。これからたくさんの児童が賞状をもらえるといいですね。

今朝は肌が痛くなるほどの寒さでした。体育館にはジェットヒーターを用意したのですが、1台しかありませんので、今日の寒さには効果は薄かった感じでした。23日の冬休み前集会ではストーブも併用し、2時間前には点火しておこうと思います。子供たちも座布団代わりの防災頭巾を持参させるつもりです。

ちなみに、今朝通勤の途上で聴いていた「Bay FM」のお天気コーナーでは、「今朝の千葉県内の最低気温は、香取のマイナス6.8°でした~」とのこと。神南小の入り口付近で、確かに車の外気温は-6°を示していました。ということは、「この近辺が県内で一番寒いことになるじゃないか」とひとり驚いてしまいました。

今日は冬至です。ゆず湯とかぼちゃです。体を温める効果のあるゆずと、栄養満点のかぼちゃで寒い冬を乗り切ろうという昔からの風習について、集会の最後にお話ししようと思っていましたが、あまりにも寒いのでお話は断念しました。早く子供たちを温かい教室に戻したかったからです。先生方も震えていたので、良い判断だったと自画自賛です。(文責 海寳)

ミシン棚、完成しました。 12月18日(金)

家庭科室で本校技能員のKさんが作っていたミシン棚が完成しました。随所に工夫が光る傑作です。使い勝手もよさそうです。ありがとうございました。

職員研修を行いました。 12月18日(金)

本校に月2回勤務しているスクールカウンセラーの津吹哲男先生を講師に迎え、「特別な支援が必要な子どもの理解と支援」というテーマで研修をしました。

学習前に気持ちをリラックスさせながら高揚させるアイスブレイクやWHO(世界保健機関)が提唱する4つの健康の重要性、自分の気持ちのバロメーター「イライラ尺度計」の活用など、様々な支援方法を紹介してくれました。

4つの健康とは次の通りです。

① 知的健康 → 正しい判断ができる =「あたま元気」

② 身体の健康 → 基本的な生活習慣 =「からだ元気」

③ 心の健康 → ストレス耐性・解消法 =「こころ元気」

④ 人間関係の健康 → 適応的なコミュニケーション =「みんなと元気」

また、特別に支援を要する子供の理解ということで、子供個々の学び方の特徴やこだわりとかたより、支援の基本的な姿勢や手立てなどを具体的に示されました。そのひとつひとつに思わずうなずきながら納得してしまいました。

そして、問題対応の4段階ということで、

① ふれて ② かかわり ③ つないで ④ そだてる

という基本的なスタンスを、「がっつりと」ではなく「ゆるやかに」ぐらいのリズムで、「チーム支援で迅速に対応」しましょうとアドバイスいただきました。

私たち教職員も気を引き締めて、明日からの子供たちへの支援に生かしていきたいと強く感じた研修になりました。 (文責:中村)

クリスマスももうすぐです。 12月11日(金)

もうすぐクリスマス。校内にも気分を盛り上げる掲示物が増えてきました。1年生が松ぼっくりで作ったツリーは緑に塗られています。綿で雪をかぶせ、キラキラと飾りつけも完璧です。掲示委員会や保健室前の掲示も相変わらず見ごたえがあります。あと9日学校に来れば冬休みです。あと少しがんばりましょう。(文責 海寳)

校内相互授業参観を行いました。 12月10日(木)

3年生の外国語活動の授業を、2年担任のSI先生と、3年担任のSA先生がティームティーチングで行いました。

11月から順番に行ってきた相互授業参観。指導力の向上を目指して研究主任のH先生が提案し、毎週一人ずつ行ってきました。全員が略案を作成し、授業研究を行います。そして、基本的に全員が参観します。児童の下校後に、振り返りを行います。学習課題は適切だったか、活動はねらいに沿っていたか、時間配分はどうか、見通しと振り返りは行っていたかなど、反省点はもちろん良かったことと課題を共有します。

準備に多少時間がかかるため、やや勤務時間は伸びてしまいましたが、相互参観を行うことによる教員同士の気づきが得られることには大きな意義があります。学習指導にお互い厳しい目を向けなければ進歩はありません。教師の本分は学習指導にあります。業務は「選択と捨象」を適切に行えばなんとかなります。しかし、指導力の向上は自分一人ではなかなかできません。客観的なアドバイスを得て、本校の先生方は着々と力をつけています。 (文責 海寳)

Kさん、いつもありがとうございます。 12月11日(金)

本校に技能員として勤務しているKさん。昨年は神南小に勤務していました。草刈りや枝払いなど敷地内の環境整備はもちろん、壊れた個所の修繕や作成など何でもこなすマルチな技能を持っています。手先が器用で何でも作ってしまいます。昨年は、杉玉を作り図書館に飾りました。杉のよい香りが図書館中に満ちていました。その杉玉は、わらびが丘小にも引き継がれ、今も飾ってあります。割りばしとシュロの木で作った小さなかやぶき屋根もついています。茅(かや)ではなく「シュロぶき」ですね。

今は家庭科室にこもって何やら棚みたいなものを作っています。家庭科室にミシン棚がなく、今は床に置いている状態で困っていると家庭科担当のY先生から頼まれたとのこと。がっちりした、いかにも丈夫そうな棚がもうすぐ完成します。すべり止めに棚の上面には人工芝を貼るなど手が込んでいます。完成が楽しみです。

Kさん、いつもありがとうございます。(文責 海寳)

下校時刻のホームページへの掲載について 12月4日(金)

下校時刻について、「11月からホームページに載っていません」という問い合わせを受けましたのでご連絡します。

10月分までは各家庭への印刷物での配付に加え、本ホームページにアップしていました。しかし、本ホームページは、保護者以外の第三者にも閲覧可能であることから、児童の安全を考慮し、11月からはアップしていません。

つきましては、印刷された配付物をもって下校時刻を確認してください。

なお、11月と12月は表裏印刷1枚で配付済みです。11月分は、その後変更がありましたので11月のみ改訂版を新たに配付しました。12月については変更はありませんので、以前配付したものをご確認ください。

マラソン大会は延期です。 12月3日(木)

本日予定していたマラソン大会は、昨日の雨でグラウンドがぬかるんでいるため12月7日(月)に延期します。

100,000カウントを突破しました。 12月1日(火)

アサガオはまだ咲いています。 11月17日(火)

校長室の外のアサガオが、まだ花をたくさんつけています。夏の間中、グリーンカーテンとして強い日差しを遮ってくれていたアサガオですが、11月の中旬を迎えても力強く咲いています。一部は枯れて種をたくさんつけていますが、上のほうはまだまだといった感じです。調べてみると12月まで咲いているとのこと。そろそろ撤去してもいいかなと思っていたのですが、もう少し様子を見てみようと思います。

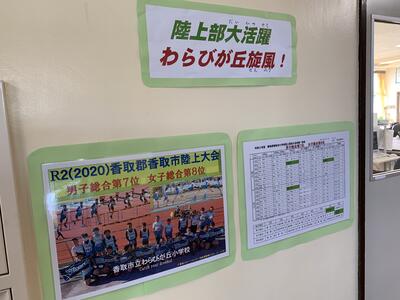

わらびが丘旋風! 11月13日(金)

児童用昇降口から階段に行く途中の一番目立つ場所に、今回の陸上部の大活躍を掲示しました。通りかかる子供たちは皆足を止めて、写真と記録表に見入っていました。来年もぜひ頑張ってもらいたいものです。(文責 海寳)

読書に全集中! 11月13日(金)

図書室カウンターの飛沫防止シートに、現在子供たちに大人気の「鬼滅の刃」が登場しました。

図書室に来た子供たちはこのシートを見つけると大興奮で、「わたしもかきた~い」という子が続出し、現在第2弾を構想中です。完成したらまたご報告します。ただこれも図書室に来るためのきっかけ作りで、本当のねらいはどんどん本を読んでもらうことです。「行きたくなる図書室」を目指して、様々な仕掛けを仕組んでいこうと思います。透明シートなので、図書委員は裏側から見て楽しんでいます。 (文責 海寳)

小菊が満開です。 11月12日(木)

児童のお家の方からいただいた小菊が満開です。小さな花をたくさんつけて黄色く咲く姿は、真夏に大輪の花を咲かせていたヒマワリとはまた違って可憐な感じを与えます。駐車場のフェンス沿いに咲いているのですが、花瓶に飾って校内のあちこちを彩ってくれています。(文責 海寳)

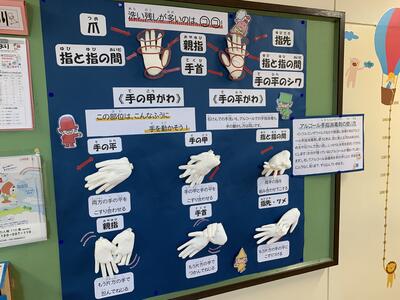

壁から手が? 11月11日(水)

「壁から手が生えてきた!」と思ったら、正しい手の洗い方&正しいアルコールによる手指消毒の方法でした。ビニル製手袋に綿を詰め込んで立体的になっています。とても分かりやすくできています。保健室前の掲示板の様子です。

多くの感染は、手指からです。マメに正しく洗って、マメに正しく消毒すれば、正しく感染防止できます。多少時間はかかりますが、正しくていねいに手洗い&消毒を行いましょうね。 (文責 海寳)

放課後の学習会が始まりました。 11月9日(月)

先週の金曜日(6日)から始まった放課後の学習会。今月27日(水)までの火・水・金曜日の全10回行います。3年生以上は原則全員参加です(3年生は水曜日のみ)。家庭の用事等があれば、そちらを優先します。教室以外の特別教室も使って、少人数で行います。先生方も基本全員参加で、上学年の基礎学力アップを目指して個別指導を行います。約30分という短い時間ですが、10回行うと300分になります。5時間分です。まだ1回目を行っただけですが、子供たちの学習に向かう姿勢も積極的です。少人数なので質問もしやすいのか、わからない問題をどんどん質問して、理解を深めていました。陸上大会前の部活動の時間をそのまま移行した形です。この機会に、得意科目を一つ増やしてほしいと願っています。勉強もガンバレ、わらびっ子! (文責 海寳)

香取市教育委員会学校訪問 10月29日(木)

金子教育長はじめ教育委員ならびに教育委員会の方々が来校され、児童の様子及び施設の状況を視察されました。短時間ではありましたが、5校時の授業を参観していただきました。とても落ち着いて授業を受けているとの感想をいただきました。今後とも、わらびが丘小学校に対するサポートをよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

もうすぐ80,000カウント 10月28日(水)

各月ごとのカウント数の推移は次の通りです。

7月1日 9,687

8月1日 24,416 (+14,729)

9月1日 42,436 (+18,020)

10月1日 61,851 (+19,415)

本ホームページは、保護者、地域の方々、学校関係者、旧福田・神南小卒業生、旧福田・神南で御退職された先生ならびにかつて在籍された先生など、多くの方が閲覧されています。また、以前「学校のホームページを見たのですが」と、ある業者の方から電話があったこともあります。

学校関係だけでなく、様々な外部の方も閲覧されているということで、内容についても責任をもってアップしなければという認識を強く持っています。

今後も、「開かれた学校」をめざして学校の様子を発信していきたいと考えております。ぜひ、楽しみにしながら見ていただければ幸いです。 (文責 海寳)

網戸が設置されました。 10月28日(水)

コロナウイルス対策補助金を使って、校舎のすべての窓に網戸を設置しました。感染予防の飛沫対策では、教室の2方向の窓を開けることになっています。しかし、これまでは網戸がなかったために、蜂などの虫が入ってくることがありました。先月には、体育館の裏の軒に、大きなスズメバチの巣があり、駆除してもらいました。授業中にスズメバチが入ってきたらたいへんです。そこで、校舎のすべての窓に網戸を設置しなければならないと考えました。

じつは、旧佐原三中の窓は、成田空港の騒音対策の関係で特殊な窓枠になっています。普通のサッシならば、網戸をはめ込むだけで済むのですが、本校は網戸をはめ込むためのレールを設置しなければなりませんでした。グラウンド側の3階までのすべての教室の窓が対象です。業者の方には、毎日暗くなるまで作業をしていただき、短期間で据え付けが完了しました。道路側は通常のサッシ枠なのですが、網戸用のレールがなく、すべて取り付けてもらいました。先日工事が完了し、やっと安心して過ごせるようになりました。 (文責 海寳)

お詫び(と言い訳) 10月21日(水)

運動会の写真のアップを楽しみに待っていた皆様へのお詫び(と言い訳)です。

毎日ホームページへの記事のアップを担当しています私(校長)は、本日、午前と午後に別々の出張がございまして、そのすき間を使って「わらびっ子 スポーツDAY④」を着々と作成していたのですが、パソコンの不調により写真の貼り付けをしようとするとエラーの連続で、泣く泣く本日のアップを断念いたしました。楽しみに待っていた皆様、何度も何度もスマホでチェックされていた方も多かったのではと推察します。

明日は、必ず復旧させ、写真をアップさせますので、明日を楽しみにしていてください。午前中にはなんとか一つ記事をアップします。しばしお待ちください。

苦渋の決断ですが・・・ 10月18日(日)

雨は上がりました。しかし、昨日一日しっかり降っていたので、グラウンドは全体的に水を含んだスポンジのようにやわい状態です。加えて応援席はじめトラック周りは水没しています。

苦渋の決断ですが、本日も延期とします。楽しみにしていた保護者の皆様には残念な結果となりました。学校の様子も含めて、子供たちの様子をぜひご覧いただけたらと準備していただけに、私たち教職員も残念な気持ちでいっぱいです。

「わらびっ子 スポーツDAY」は、天候とグラウンド状況をみて、明日以降の平日に開催します。子供たちの様子をホームページにできるだけアップしますので、そちらを楽しみにしていてください。 (文責 海寳)

明日に延期します。 10月17日(土)

明日の実施につきましては、また朝の6時の判断で、メールでお知らせします。

30分でこのような状況です。だいぶ水たまりが広がってきました。予報では、明日の朝ぐらいまで雨が降り続くとのことです。明朝のグラウンド状況次第です。

明日は「わらびっ子 スポーツDAY」ですが・・・ 10月16日(金)

雨が続くと本校のグラウンドは大きな水たまりができます。旧佐原三中時代は、全体が湖のようになってしまっていたと聞きます。わらびが丘小学校の開校に合わせた改修工事では、グラウンドの水たまりを解消するためにグラウンド全体に傾斜をつけて、奥に水を逃がす方法をとりました。しかし、その先の排水が弱く、いったん雨が降ると3~4日は水がたまった状態です。今朝は、その水を排水溝まで導く溝を掘り、少しでも早くグラウンドが乾く手立てをとりました。

明日は「わらびっ子 スポーツDAY」ですが、天気予報では雨の確率80%以上とのことで、開催はかなり厳しいと考えます。グラウンドの状況が多少厳しくても、日曜日に開催できればいいのですが。天候の回復をひたすら祈ります。 (文責 海寳)

万国旗をお披露目しました。 10月14日(水)

「わらびっ子 スポーツDAY」に向けて、万国旗をつけました。福田、神南の各小学校から持ち寄った万国旗は、この広大なグラウンドではとても長さが足りません。そこで、新たに100mの丈夫なロープを購入し、6年生に手伝ってもらって国旗を一つ一つ付け替えました。100mのロープはかなり重く、張るときには風も出てきたので、高学年の子供たちみんなで支えながら、なんとかつけることができました。やはり、万国旗があるとグラウンド全体が華やかな感じになり、気持ちが上がりますね。子供たちも大はしゃぎでした。明日は雨の予報なので、いったん撤収しました。この週末、天気が微妙です。来週末まで雨マークが続いていて、実施についてかなり悩んでいるところです。晴天の青空のもとで万国旗をなびかせたいと切望しています。(文責 海寳)

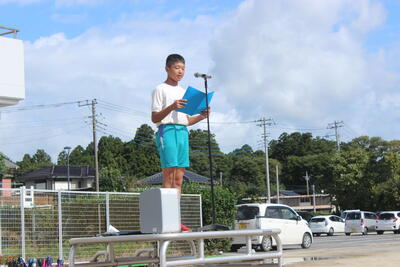

後期始業式を行いました。 10月13日(火)

児童代表の6年生のNさんが、後期への抱負を発表しました。学校での目標は三つ、勉強のこと、部活動のこと、委員会のこと、学校外での目標を一つ、所属している野球チームで選抜メンバーとして頑張りたいことを力強く発表しました。Nさんは、普段の生活でも明るく朗らかで優しく、何に対しても全力で頑張りぬく、下級生から見たらまさにお手本です。ぜひ、がんばってください。

校長からは、後期にがんばりたいことについて、一つでもいいしたくさんあってもいいですね、ということを確認しました。前期は準備期間、後期が本当の意味での充実の学期です。どんなことでも先生方は全力で応援しますから、皆さんも全力で頑張ってください、というお話をしました。

土曜日の「わらびっ子 スポーツDAY」、天気だけが心配です。 (文責 海寳)

ちなみに、Nさんの足元にある、白い箱のようなものですが、実はポータブルのワイヤレスアンプです。「JAかとり様」より寄贈していただきました。本校は屋外で使用するワイヤレスアンプがなく、山田小から借りている状態でした。この度、高性能かつコンパクトなアンプが導入されましたので、運動会でも大活躍することでしょう。

JAかとり様、ほんとうにありがとうございました。長く大切にそして有効に活用させていただきます。

ひまわりのたねはなんこあるでしょう?~その後~ 10月13日(火)

1年生教室の入り口に展示されていたヒマワリの種のかずあてクイズ。先週、昼の放送で結果が発表されました。正解は、2073個でした。最も近かったのは、2000こと予想した2年生のRさん、次が2314つぶと予想した6年生のTさん、3番目が2500つぶと予想した6年生のEさんでした。

1年生では、100こずつの箱に入れ、それが全部で20個と、バラで73個で合わせて2073個と数えました。数えがいがありましたね。40までしか数えられなかったのに、一挙に2000を超えてしまいました。 (文責 海寳)

校内もすっかり秋色になりました。 10月10日(土)

保健室前には、「目のたいそう」ハロウィンバージョンが登場しました。そういえば今日は10月10日、「目の愛護デー」でした。Y養護教諭の力作です。昇降口の月行事予定は掲示委員会によるもので、もう一つは、保健室入り口に貼ってあるS先生作のものです。

「ハロウィン」は、もともとヨーロッパを起源とする宗教的行事でした。秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す意味合いがあったそうです。カトリックでは11月1日が「諸聖人の日」であり、その前夜である10月31日に前夜祭として行うようになったとのことです。クリスマスイブみたいなものですね。

カボチャには「お守り」の意味があるそうです。カボチャの身をくり抜いてろうそくを灯す「ジャック・オー・ランタン」は、悪霊を追い払うとともに、親族の霊を導く意味もあるそうです。お盆の「迎え火」みたいなものでしょうか。

小売業界ではハロウィンは今や、クリスマスやバレンタインデー規模の一大商戦と化しています。ディズニーでは9月に入ったらもうハロウィンバージョンに姿を変えています。日本でも、10月31日の渋谷駅前は仮装した人々が溢れかえり、異常なくらい盛り上がっています。子供たちにとっては、仮装してお菓子がもらえるなんて、こんな楽しいことはないかもしれませんね。

ちなみに日本では、10月8日は二十四節気の「寒露(かんろ)」でした。秋が深まり、野草に冷たい露が結ぶ時期からこのように言われています。次の二十四節気は、10月23日の「霜降(そうこう)」です。秋が深まりつつあります。

来週は、「わらびっ子 スポーツDAY」です。お天気が心配です。次の台風が来ないことを祈ります。その昔、台風は「野分(のわき)」と言われていました。源氏物語第28巻は「野分」です。 (文責 海寳)

前期終業式を行いました。 10月9日(金)

業間休みの時間に、体育館で前期の終業式を行いました。

大型ファンを回し換気を十分に行い、1m以上の間隔をあけて並びました。

式のはじめに校歌を歌いました。マスクはつけたまま、大きな声で歌わないという少々寂しい感じではありましたが、ピアノの伴奏に合わせて、全校児童が揃って初めて歌った校歌だったので、感慨深いものがありました。早く大きな元気良い歌声を響かせたいものです。

式では、6年生代表児童の前期を振り返っての感想が発表されました。勉強のこと、部活のこと、委員会のことの三つについて振り返りました。勉強では、苦手だった算数について家庭学習で頑張ったり、わからないことを積極的に質問したりして、できるようになったことがふえてうれしかったということが一つ。部活では、練習をがんばってタイムが早くなってきて、よりがんばりたいという思いが強くなったことが二つ。委員会では、友だちと協力して、いろいろなアイデアや工夫することで充実してきたことが三つ。後期への抱負として、苦手教科を少しでも頑張れるよう取り組んでいきたいと、力強いことばで締めくくりました。

校長の話では、いろいろたいへんなことはありましたが、「いじめ」という言葉を1回も聞くことなく、毎日みんなが仲良く楽しそうに登校してくる姿がとてもうれしかったことを伝えました。また、外部からいろいろな先生が講師として来てくださいましたが、皆さん口をそろえて言うことは「話を聞く姿勢が素晴らしいですね。逆に発表となると活発で、こんな学校はあまり見たことがありません」と、いつもお褒めの言葉をいただきます。6年生が中心となって、良いお手本となってくれているおかげです。

校長の話のあとに、「がんばりマスター認定証」の授与を、各学年の代表児童6人に行いました。これは、各担任の先生からみた、児童一人一人の「がんばっていたこと」を認め励ますねらいで行っています。「一輪車に乗れるようにがんばった」や「家庭学習の工夫」「友だちの良いところを見つけること」など様々です。代表以外の児童には、各学級担任から授与されました。後期にはどんな「がんばりマスター」になれるか、考えておいてください。そして、できるようになるために一生懸命頑張りましょう。 (文責 海寳)

芋苗成長日記14 10月6日(火)

立派な芋畑になりました。最初は成長が遅く、どうなることやらと気をもんでいたのですが、なんとかなりました。土の中ではすくすくと成長していることを願っています。秋の空を背景に撮ってみました。(文責 海寳)

前期最後の週です。 10月5日(月)

コロナ禍により、令和2年度のスタートは大きく遅れました。しかし、夏休みの短縮や土曜授業によって少しずつ授業の遅れは取り戻しつつあります。ただ、6年生の修学旅行をはじめ、楽しみにしていた校外学習などの行事は、大きく変更せざるを得ませんでした。

それでも子供たちは誰一人として不満を口にせず、毎日黙々と授業に取り組んでいます。ほんとうは校外学習やさまざまな行事などでメリハリをつけさせたいところですが、我慢が続いています。仕方ありません。

そのような中、来週の土曜日には運動会の代わりとなる「わらびっ子 スポーツDAY」を開催します。規模を縮小して半日の開催ですが、今日から練習も始まり、子供たちも楽しみにしています。6年生もやっと活躍の場ができました。全校の中心となってぜひ頑張ってもらいたいと思います。

波乱の前期は今週で終わります。一つの区切りではありますが、すでに後期への準備も着々と進んでいます。金曜日には通知表を受け取って、後期への目標をはっきりさせたいところです。がんばりましょう。

6年生は、来月、修学旅行の代替として日帰りでマザー牧場へ行ってきます。体調を整えておいてください。 (文責 海寳)

児童引き渡しへのご協力ありがとうございました。 9月25日(金)

昨日は、台風が東の太平洋上を通過する影響で午前中と夕方に荒天の予報が出ていたため、前日の段階でスクールバスの運行を中止して、すべての子供たちを各家庭による送迎に切り替えました。幸い天気は大きく崩れることなく、警報も発令されなかったため、安全に登校することができました。下校時もスクールバスを運行しないことを決めていたので、「引き渡し」の練習を兼ねて各家庭に迎えをお願いしました。わらびが丘小が開校して初めての引き渡しだったので、学校職員も昼休みに各分担と動きを確認しました。短時間でスムースに引き渡せるよう、そしていつ緊急の引き渡しが必要になってもよいように、緊張感をもって、本番を想定しながら行いました。

迎えの順番については、校門前の双方向からの混雑を避けるために、旧小学校区ごとに時間をずらしました。結果、大きな混雑やトラブルもなく、短時間で引き渡すことができました。普段は送迎時に使わないスクールバス専用の出口を使い、ドライブスルー方式で行いました。引き渡し時には、迎えに来た人が確実に家人であることを確認する流れもできました。昨年10月25日の豪雨時の対応を思い出しながら、いつ引き渡しになってもよいように、いや、あのような状況が来ないことを祈りたいと思います。 (文責 海寳)

廊下掲示&展示が増えています。 9月25日(金)

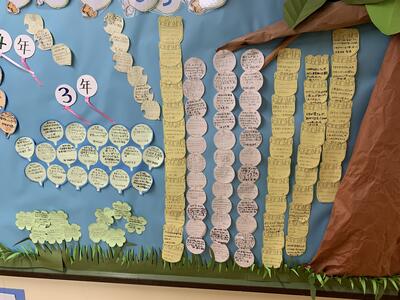

Y先生が、1階職員室前の廊下に現在作成中の「キラッ! わらびっ子」コーナーが埋まってきています。「こんなわらびが丘小学校になってほしいな」という一人一人の願いや思いが気球に乗って飛んでいこうとしています。その周囲には、「こんなことしてくれてうれしかった」という友だちのやさしさや、人知れずみんなのためにしてくれていることを紹介するカードが貼られています。まだ余白はたくさんあります。子供たちの素晴らしい行動で埋め尽くされることを期待しています。

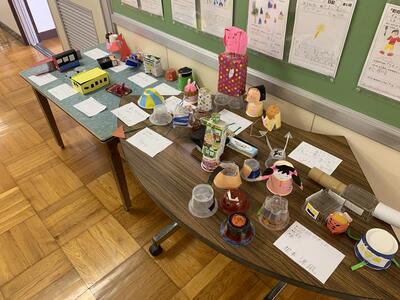

また、2階の2年生の教室前には、図画工作科で作成した作品が展示されています。「コロコロ大作戦」と名づけ、身近なものを利用した動くおもちゃ作りです。様々なアイデアが駆使されています。発想力が豊かに広がりますね。 (文責 海寳)

参加型廊下展示~ヒマワリのたねはなんこあるでしょう?~ 9月25日(金)

1年生の教室の入り口に、大きなヒマワリが鎮座しています。横のポストには、「たねはなんこあるでしょう?」との問いかけとともに、その個数を予測して用紙に記入して投函できるようになっています。写真の女子児童は一生懸命数えています。短い休み時間のうちに数え終えることができるでしょうか。でもその前に、大きな単位を数えられるのかどうか、そちらのほうが心配です。まだ習っていないのですから。 (文責 海寳)

芋苗成長日記13 9月23日(水)

先週からどれぐらい変わったのか見分けがつかないくらいになりました。県道沿いの芋畑では収穫が始まりました。あと少し待ちましょう。 (文責 海寳)

熱中症対策 ~ミストシャワー設置~ 9月17日(木)

朝夕の気温も下がりだいぶ涼しくなってきました。しかし、日中はまだまだ暑い日があり、熱中症の危険性はなくなったとは言えません。そこで、グラウンドの一角に「ミストエリア」を設けました。業間休みや昼休み、体育の時間や放課後の部活動時など、一時的にクールダウンさせる効果のあるミストシャワーを浴びて熱中症にならないように注意しましょう。現在は試験的に1列だけ実施していますが、近々2列にしてより効果を高める予定です。

子供たちは、

「すずしい~」

「きもちいい~」

「あめみたい~」

「これとうきょうにあるやつ?」

と、大喜びでミストを浴びて涼んでいました。

これからはじまる運動会練習でも威力を発揮してくれることと思います。 (文責 海寳)

芋苗成長日記12 9月14日(月)

芋の葉がかなり密になり、畝と畝の間の土が見えなくなるほど茎が広がってきました。この様子だと、あと1か月ぐらいで収穫できるかもしれないとのことです。ワクワクしてきましたね。4年生の皆さん、草抜きをがんばりましょう。 (文責 海寳)