文字

背景

行間

学校から

第3回学校運営協議会

2月3日(火)

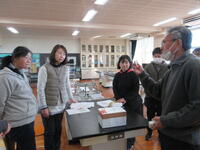

本日、今年度最後となる第3回学校運営協議会を開催しました。始めに、全学級の授業を参観していただきました。委員の皆様からは、「落ち着いた、集中している雰囲気があった」「普段からの積み重ねを感じる」「積極的に授業に参加している様子があった」「児童が楽しそうに学習している雰囲気がよい」などの感想が出されました。

会議では、次年度の学校経営方針や、リサイクル活動の在り方などについて活発に意見が交わされ、充実した協議会となりました。

令和8年度新入生保護者説明会

1月28日(水)

4月に本校に入学する児童の保護者対象の説明会を実施しました。小学校での生活や学習、入学に際して必要な準備などについて、職員から説明やお願いをしました。来年度入学予定の児童は10名の予定です。元気な1年生に会えるのが今から楽しみです。

職員研修

1月22日(木)

今日の職員研修は、教務主任の吉田洋人先生を講師として「理科指導」について行いました。吉田先生の豊かな知見、深い見識による研修は、大変有意義でした。児童にどんな力を身に付けさせたいのかを明確にして、そこに向けたアプローチの仕方を工夫すること、子どもの目が輝く導入の工夫が、自ら学ぶ意欲を育むことなど、ご自身が積み上げて来られたたくさんの実践をもとに、いかに教材研究が大事であるかについて、様々な角度からお話いただきました。理科に限らず、すべての教科、あらゆる教育活動における、本当に必要な「教師力」について、全職員が再認識することができました。

ワンポイント避難訓練(昼休み)

1月21日(水)

今日は昼休みに、地震を想定したワンポイント避難訓練を実施しました。児童には、1月中にワンポイント避難訓練を行うことのみ知らされており、具体的な日時は㊙でした。 そして、いよいよ昼休み、いつものように子ども達は外で元気よく遊んだり、教室で友達と過ごしたりしていましたが、緊張感のある教頭先生の放送により、訓練が始まったことを察知した児童達は、グラウンドでは真ん中に集まる、教室では机の下にもぐるなどの安全確保を自分達でしっかりと行うことが出来ました。ただし、集合する時におしゃべりが多く、真剣な気持ちが足りないと感じる場面もあり、その点については事後の振り返りで反省として出されていました。でも、騒がしくなってしまった時に、上級生の「静かに!!」のひと声でそれまでの騒ぎが一瞬で静まったことは、とても良かったと思います。これからは、どの児童も、自分から気づいて行動する力を身に付けてほしいと思います。

薬物乱用防止教室(5・6年)

1月20日(火)

本日、北総地区少年センターより3名の講師をお迎えし、薬物乱用防止教室を行いました。そこでは、主に①違法薬物の種類と危険性、②市販薬・処方薬の誤った使用による危険性、③喫煙・飲酒が体に及ぼす影響の3つの内容についてお話いただきました。

児童は、違法薬物は、使うことはもちろん、持っているだけでも犯罪であること、見た目やネットのうその情報に惑わされないこと、そして健康や人生を大きく損なう恐ろしい影響などについて、真剣な表情で学んでいました。

後半では、代表児童が、薬物の使用を誘われた場面を想定したロールプレイを行いました。どんなに言葉巧みに誘われても、断固としてきっぱりと断る姿は、とても頼もしいものでした。

ぜひ、ご家庭でも、今日の薬物乱用防止教室で学んだことについて話題にし、薬物や嗜好品に関する正しい知識を、子どもたちと共有していただければと思います。

花いっぱい活動(協力:神南地区まちづくり協議会)

1月14日(火)

今日は全校で、パンジー、ビオラ、ノースポールの花苗をプランターに植える「花いっぱい活動」を行いました。

この活動は、神南地区まちづくり協議会の全面的なご協力のもと、実施することができました。立派な花苗は株が大きく、プランターに深く植え付けるのは子どもにとっては難しかったようです。それでも縦割りグループで、上級生が下級生をサポートしながら協力して植えることができました。また、まちづくり協議会の方も、児童一人一人に丁寧にご指導くださり、あっという間に60個もの花のプランターが完成しました。これから児童が分担して、水やりなどの世話をしていきます。卒業式の頃にはしっかり根付いてきれいな花がいっぱいになることを楽しみにしています。

早朝よりお世話になりました、神南地区まちづくり協議会の皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

家庭教育学級(親子料理教室)

1月13日(火)

今日は今年度最後の家庭教育学級として、香取市食育健康推進員の皆様を講師にお迎えし、「親子料理教室」を開催しました。今年のメニューは旬の果物、いちごを使った「いちご大福」です。簡単においしく作れるレシピを紹介していただき、「こんな作り方があるのは知らなかった」「家でも作ってみたい」と大好評でした。また、一緒に料理をすることで、親子のふれあいがより一層深まり、「うれしい」「楽しい」「おいしい」の三拍子がそろった時間となりました。

これまで、計画や準備、当日の運営などにご尽力いただきました役員の皆様、お世話になりました講師の皆様、ありがとうございました。おかげ様で、参加者全員の心温まる時間を過ごすことができましたことに、心より感謝申し上げます。

2026年がスタートしました

1月6日(火)

新年あけましておめでとうございます。馬のように力強く前進する一年となるよう、児童・職員一丸となってがんばっていきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今日は冬休み明けの初日。2週間ぶりに子ども達の元気な姿が学校に戻ってきました。今日は、朝一番の「おはようございます!」の他にも、「あけましておめでとうございます」「今年もよろしくお願いします」など、きちんと節目の挨拶をして昇降口に入ってくる児童が多かったです。

全校集会では、校長から、わらびっ子達のさらなる成長を願い、「やってみよう」「一歩踏み出そう」の精神で、挑戦し続けよう、という話をしました。これからも子ども達の挑戦する心をたくさん応援していきたいと思います。

冬休み前全校集会

12月23日(火)

明日から冬休み。今日は全校集会が行われました。久しぶりに全校で歌った校歌は、とても元気がよく、歌声も伸びやかでした。歌詞を大切にしている丁寧さも伝わってきました。校長からは、2つの話をしました。一つは、来年の干支の「午」にちなんで、馬のように、ぐんぐんと前に進む力強さ、勇気、行動力をもって様々なことに挑戦してほしいこと、もう一つは、一人一人がもっている「思いやりの種」が、どんどん芽を出して花を咲かせ、「幸せの実」をつける、そんな学校に成長していきたいことを話しました。児童は背筋を伸ばし、まっすぐにこちらを見て校長の話を聞いていました。

1月6日、全ての児童が、今日の目の輝きをのままに、元気に学校に戻ってくることを願っています。

授業参観

12月12日(金)

今日は、冬休み前PTAとして、授業参観、教育講演会、学級懇談会を行います。午前中は授業参観。たくさんの保護者がお見えになり、元気よく発表する姿、友達と協力して活動する姿など、児童が頑張っている様子を直接見ていただくことができました。保護者参加型の授業もあり、みんなで楽しく学習をする場面が多かったです。

12月の全校集会

12月8日(月)

今日は、12月の全校集会がありました。今日のメニューは、今月の歌「世界が一つになるまで」と大野先生のお話です。大野先生は、「先日のマラソン大会で、みんながとてもがんばっていて感動した」ということ、「マラソン練習は一区切りついたけれど、これからもっと寒くなる冬を元気に乗り切るために積極的に運動をしよう」というお話をしてくれました。さらに、寒い冬に元気に立ち向かうために「昆虫太極拳」という楽しい体操を教えてくれました。児童は音楽にのって楽しく運動し、笑顔いっぱいの全校集会になりました。心も体もホカホカです。

避難訓練(火災想定)

12月1日(月)

今日は、佐原消防署から3名の消防士さんを迎え、火災を想定した避難訓練を行いました。児童は、避難の約束「お」「か」「し」「も」をしっかりと守り、落ち着いて整然と避難できました。

6年生は消火訓練も行いました。消防士の皆さんからは、万が一火災が起きた時、命を守るためにはどのような行動をとることが大切なのか、具体的にご指導いただきました。

芸術鑑賞会(劇団「風の子」による演劇公演)

11月26日(水)

今日は、劇団「風の子」の皆さんをお迎えし、芸術鑑賞会を開催しました。「ちぇんじ・図書室のすきまから」という演劇公演です。子ども達の入場からすでに劇は始まっており、役者さんたちの案内でみんなが席につきました。保護者の方や地域の方も同じです。全員があっという間に物語の世界に引き込まれていきました。歌あり、ダンスあり、サプライズで担任の先生の登場ありと、楽しい仕掛けが次から次へと繰り出されながら進んでいく物語。涙が出るほど笑う部分もあるけれど、自分の言葉で本当のことを言う勇気の大切さ、自分を好きでいることがどれだけ大事なのかということなど、力強いメッセージが心に迫って来る、そんな公演でした。一人一人が「勇気」をもらって体育館を後にしていたように思います。素晴らしい芸術の秋を味わう一日となりました。

学校保健委員会

11月20日(水)

児童による保健集会と合わせて学校保健委員会を開催しました。前半は、保健委員会の児童が運営する保健集会です。テーマは「『朝のプロフェッショナル』を目指して基本的な生活習慣を身につけよう」です。保健委員がパネルを使って、朝にすると体に良いことを一つずつ紹介しました。「早寝・早起き・朝ごはん」はよく言われますが、本校の「朝のプロフェッショナル」には「うんち」と「あいさつ」が仲間入り。どれもが健康な毎日を過ごすために大切なポイントです。

後半は、学校医の先生と保護者代表、職員代表が本校児童の健康的課題について話し合う、学校保健委員会を行いました。そこでは、保護者や学校の職員は、子ども達の実態を把握するとともに、子ども達が健やかに成長できるよう環境を整えたり、指導をしたりする責任があることを再確認しながら、いかに子ども達自身に望ましい生活習慣に必然性を感じさせるかについての協議が深まりました。さらに、児童自身が保護者の皆様からは忌憚のないご意見や感想を、学校医の先生方からは、本校児童の健康的課題の一つ一つについて、「なぜ、そうした方がよいのか」「~するためにはどんな取組が有効なのか」という具体的かつ意義や根拠を明確にしたご指導をいただき、有意義な学校保健委員会となりました。

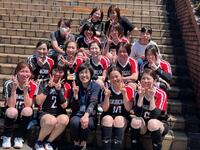

香取地区スポレク中央祭ヘルスバレーボール大会

11月9日(日)

6年生が、香取市の代表として、栗源B&G海洋センター体育館で行われたヘルスバレーボール大会に出場しました。始めは、体の動きが硬く、声もあまり出ていませんでしたが、監督の激励や保護者、担任の先生の力強い声援により、だんだん力が抜け、いつも通りの明るい雰囲気を取り戻しました。善戦の結果、2位を獲得、全力でがんばりました。おめでとうございます。

第53回香取小中学校体育研究協議会

11月7日(金)

第53回香取小中学校体育研究協議会が本校で開かれました。本校では令和5年度より3年に渡り「運動することの楽しさや喜びを味わう体育科学習を目指して~『わかる・できる・かかわる」をおさえた授業づくり~」をテーマに、研究を進めてきました。70人以上のお客様をお迎えしての研究授業の展開では、はじめこそ緊張感がありましたが、子ども達も職員も、これまで積み重ねてきた力を存分に発揮し、生き生きと活動することができました。3年間の研究が実ったことを感じる一日でした。

香取市スポーツ・レクリエーション大会(ヘルスバレーボール大会)

10月26日(日)

今年も本校児童が、香取市スポーツ・レクリエーション大会(ヘルスバレーボール大会)に出場してきました。学校外の活動ではありますが、本校の多くの児童が参加しているヘルスバレーボール。たくさんの保護者の皆様、各学年の担任が声援を送る中、初出場の3年生、昨年の雪辱を果たそうと燃える4年生、チームワークも技能も一段とレベルアップした5・6年生が精一杯戦いました。結果は、6年生チーム「風神雷神」が優勝です。

大人のチーム「エスペランサ」も優勝しました。皆さん、おめでとうございます!!

校内研究会

10月24日(金)

今日は、体育科校内研究会を行いました。授業を展開したのは1・2年生(合同)と4年生です。1・2年生は、ゲーム「鬼遊び」。今日は腰につけたタグを取られないように鬼をかわし、お宝(お手玉)をゲットする「宝取り鬼」に挑戦しました。ルールを理解するとともに、タグを取られないように逃げながら、逃げる相手を追いかけてタグを取るのはなかなか難しかったようです。今後は、各チームとも、より多くの得点ができるよう、色々な方法を試しながら、より良い作戦を立て、「宝運び鬼」に臨みます。

4年生は、走・跳の運動「高跳び」です。今日は、より高く跳ぶため、リズミカルにジャンプつなげられるよう、助走のリズムを捉えることを目標に、それぞれが自分に合った場を選んで練習をしました。児童は、活動の意味をよく理解し、自身の記録が伸びるよう一生懸命取り組みました。

放課後は、職員の研究協議です。3年間の研究の集大成である、香取小中学校体育研究協議会(11月7日)を見据え、今日の二つの授業についての議論を深めました。

後期始業式・賞状伝達

10月14日(火)

3日間の休日を挟んで、今日から後期が始まりました。始業式では、6年代表児童による、後期に向けてがんばりたいことについての発表があり、「前期にがんばったことを生かして、卒業まで思い出に残る学校生活にしていきたい」と力強く話しました。

始業式の後には、席書会や絵画コンテスト、人権標語展などに入賞した児童への賞状伝達が行われました。

前期終業式

10月10日(金)

前期終業式では、3名の代表児童(2年、4年、6年)が、新しい学年が始まってからこれまでに自分が努力したこと、できるようになったこと、これからがんばりたいこと、できるようになりたいことなどを発表しました。また、自分のことだけでなく、学級や学校のことを考えた内容も含まれており、頼もしさを感じました。

校長からは、*「三尺三寸の箸」の話を紹介し、「自分だけでなく、周りの人のことを思いやること」「協力すること」の大切さについて話しました。

*三尺三寸の箸

あるところに、豪華なごちそうを目の前にしているのに、食べられなくて困っている人たちがいました。なぜなら長さが三尺三寸(約1メートル)もある箸しかないので、自分の口に食べ物を運ぼうとしても、箸が長すぎてうまく食べられないからです。人々はイライラして、とうとうけんかが始まりました。でも、その中の一人があることに気づいて、みんなに言いました。「自分で食べるのではなく、目の前の人に食べさせてあげればいいんじゃないか?」おかげで、人々は互いに食べさせ合って、笑顔で楽しく、おいしい食事ができるようになりました。

終業式の後は、各学級で担任から「あゆみ」が手渡されました。後期もまた、目標に向かって頑張ってほしいと思います。

新グラウンド使用開始

10月6日(月)

本日、待ちに待ったグラウンドでの活動が始まりました。今日は、1・2年生と5・6年生の体育の時間で使用しました。行事のため、休み時間に遊ぶことができませんでしたが、明日の休み時間には子ども達が思い切り体を動かして遊べます。楽しみです!

グラウンドが完成しました

10月3日(金)

本日、最終検査が行われ、5月の終わりから4か月間続いていたグラウンドの工事が完了しました。見違えるほどきれいになったグラウンド、来週からは児童が自由に走り回ることができます。また、これからは、雨水が敷地外へあふれることもなくなるので一安心です。すばらしいグラウンドに整備していただいた関係各位に心より感謝申し上げます。児童、職員一同、大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

グラウンド工事、順調です

9月16日(火)

5月の終わりから、グラウンド排水設備工事を行っています。今日から、仕上げの砂が入り、いよいよゴールが見えてきました。10月からは、メインのグラウンドが使用できるようになる予定です(野球場は10月末から)。この緑色の砂は、埃が舞い上がりにくいタイプの砂だそうです。リニューアル完了まであと少し。今後も安全に工事が進むことを願っています。

栄養のことを考えよう

9月9日(火)

今日の給食の時間は、栄養教諭秋葉先生がいらっしゃいました。先生は、全ての教室を回って、健康な体を作るために、栄養のバランスを考えた食事を摂ることの大切さを教えてくださいました。1年生では、エプロンシアターも行ってくださいました。

全校集会

9月8日(月)

今日の全校集会は、児童企画・運営委員会の企画により開かれました。この全校集会は「〇〇先生の話」がメインプログラムで、毎回先生方が交替で話しています。担任する学級の児童と一緒に発表する先生もいました。今回は4年の担任の先生の番です。先生は、生まれて7か月のお子さんについて愛情たっぷりに子育てをしている様子をユーモアを交えながら話しました。そして、赤ちゃんも毎日、小さな挑戦をしながら、できることが増えていると話し、児童には「やればできる」とあきらめずに挑戦することの大切さを伝えていました。

ワンポイント避難訓練

9月2日(火)

今日は地震を想定したワンポイント避難訓練(児童にはどの時間帯に実施するかは伝えていません)を、清掃の時間に行いました。普段の避難訓練では、教室で一斉に一次避難をすることが多いのですが、清掃の時間となるとそうはいきません。2~3人の少人数で分担している場所、異学年が一緒に活動している場所など、それぞれの場所や状況に合わせた避難が求められました。児童は、どこにどのような姿勢で避難をするのが安全かを、体験を通して学ぶことができました。

夏休み前全校集会

7月18日(金)

明日から始まる夏休みを前に、全校集会が開かれました。全校で歌ったのは、7月の歌「夏だ」です。低学年と高学年が掛け合いながら、元気に楽しく歌いました。

校長からは、命の大切にすること、そして、自分を大切にするのと同時に、周りの人のことも大切にして、お互いが幸せに生きられるよう心を配る人になってほしいことを話しました。児童は、真剣な眼差しをまっすぐにこちらに向けて話を聞いていました。

生徒指導主任からは夏休みの過ごし方についての話がありました。先生の話に合わせて、4年生がプラカードを使って、約束事を示してくれたので、頭に入りやすかったです。

最後に、表彰伝達を行いました。今回は、歯・口の健康に関する図画ポスターコンクールには1年生1名と6年生1名がが入賞し、優秀健歯賞には2名の6年生が選ばれたので、全校の前で紹介されました。おめでとうございます!

七夕に向けて

7月4日(金)

7月7日の七夕に向けて、用務員さんが昇降口に笹を設置してくれました。夕方には、児童や職員の願い事が書かれた色とりどりの短冊がたくさん飾られました。「レスキュー隊になりたい」「電車の運転手になりたい」などの将来の夢もあれば、「平和で戦争のない世界になりますように」「周りの人々が笑顔で楽しい日々が送れますように」「家族のみんなが長生きしますように」など優しさあふれる願い事もあります。

みんなの願い事が叶いますように…

グラウンド排水設備工事の様子

7月1日(火)

これまでは、現場事務所の設置や事前測量など、準備工事の段階でしたが、いよいよ実際の工事が始まりました。昨日(30日)には、境界のネットが張られ、今日は重機の姿も見えます。夏休み前までは、オレンジ色のネットの内側は使用が可能ですので、体育の授業や外遊びについては、多少エリアは狭くなるものの、問題なく活動ができます。工事は10月21日までと、長期間に渡ります。児童自身が安全に気をつけて生活するよう、日々の安全指導を徹底するとともに、教職員による見守りも十分に行ってまいります。

北総教育事務所指導室訪問(校内研究会)

6月30日(月)

今日は、北総教育事務所、香取市教育委員会より、多くの先生方をお迎えし、授業力の向上、授業改善を図るための校内研究会が行われました。全体的には、授業において、資料や教具の工夫、きめ細やかな配慮、主体的で対話的な授業展開があり、その成果が子ども達が生き生きと学習している姿に表れているというお話をいただきました。ご指導いただいたことについては、全教員で共有し、今後のより良い授業実践に生かしていきたいと思います。

第1回 リサイクル活動

6月28日(土)

真夏のような日差しが照り付ける中、第1回リサイクル活動を実施しました。暑い中、早朝より参加してくださったPTA役員の皆様、地区理事の皆様、本当にありがとうございました。おかげ様で、今回もたくさんの再資源化物が集まりました。

物だけではなく、皆様の温かい心がたくさん集まったリサイクルでした。ご協力いただいた全ての皆様に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

家庭教育学級(親子歯の健康教室)

6月27日(金)

今日は、香取市家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)の一環で、香取市健康づくり課から2名の歯科衛生士をお迎えして、親子歯の健康教室を実施しました。参加したのは1年生です。歯科衛生士の先生は、分かりやすい図や模型を用いながら、正しい歯の磨き方や、虫歯予防で気をつけるべきことを丁寧に教えてくださいました。お母さん達は、「仕上げ磨きをもっと丁寧にしよう」「歯周病にも気をつけなければ」と熱心に話を聞いていました。子ども達は、お母さんと一緒に授業を受けられるのがうれしくて仕方がない様子でした。

学校菜園にて

6月23日(月)

本校では、全校でサツマイモ、1,2年生の生活科で、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、オクラ、落花生などの野菜を育てています。5年生は、バケツで稲を育てています。今日は、2年生の畑で、きゅうり、ピーマン、オクラなどが採れました。毎日ぐんぐん大きくなるので収穫が楽しみです。

グラウンドの排水設備工事が始まります

6月19日(木)

今日、グラウンドの排水設備工事のための現場事務所が建ちました。工事は25日(水)から始まる予定ですが、工事開始後、すぐにグラウンド全面が使えなくなるのではなく、夏休み前までは、校舎側3分の2のスペースは使えるそうです。ただし、大きなトラックや重機等の工事車両が出入りしたり、立ち入り禁止区域ができたりするので、児童の安全には細心の注意を払っていきます。

学習サポーターの先生が来てくださいました

6月16日(月)

千葉県では、学習支援、家庭学習の充実に向けた支援等を行う地域人材を学習サポーターとして派遣し、児童生徒の学力向上を図る「学習サポーター派遣事業」を展開しています。今年度は、本校にも「学習サポーター」の先生が来てくださることになりました。年間30回程度、3~6年生の算数、国語の授業を中心に、児童の学習支援をおこなっていただきます。今日はその第1回目、写真は3年生の算数の授業です。

香取郡市PTAバレーボール大会

6月7日(土)

本日、香取市民体育館を会場に、香取郡市PTAバレーボール大会が開催されました。本校のチームは、地道に練習や練習試合を積み重ねてきた成果を、素晴らしいチームワークと共に、十分に発揮した試合を展開しました。第1試合では、香取中学校チームと当たり、2-0と快勝、第4試合では、強豪佐原小学校チームと当たるも、粘り強く食らいつき、最高のパフォーマンスができました。選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。また、毎回の練習、大会と、献身的にサポートをしてくださった、PTA役員の皆様、ありがとうございました。そして、会場で、大きな声援を送ってくださった応援の皆様、ありがとうございました。

第1回学校運営協議会

6月3日(火)

本校では、今年度よりコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を導入しています。この制度は、これまでの学校評議員制度と基盤に、学校の特色ある教育活動をより一層推進するため「地域でどのような子ども達を育てるのか」「何を実現していくのか」という目標やビジョンを、地域(保護者・地域住民等)と学校が共有し、一体となって子ども達を育む「地域とともにある学校」を目指すものです。

今日はその1回目。協議会委員の皆様には、全学年の授業参観を通して、子ども達が楽しく、一生懸命学ぶ姿を見ていただきました。また、その後、開かれた学校運営協議会では、今年度の学校運営の方針等について活発に意見を交流することができました。

<学校運営協議会>

<授業の様子>

6月の全校集会

6月2日(月)

今日は、6月の全校集会を開きました。本校の全校集会では、「今月の歌」をみんなで歌い合わせることから始まり、月替わりで様々な先生のお話を聞いたり、児童による発表を行ったりします。2回目の今日は、1年生の担任、貞野先生のお話でした。テーマは「命」です。おすすめの絵本を紹介しながら、命の大切さを話してくれました。児童は真剣な眼差しで話に聞き入っていました。

白熱!PTAバレーボール練習

5月30日(金)

PTAバレーボールは、来週6月7日(土)に大会を控え、今日も白熱した練習が繰り広げられました。がんばれ!わらびチーム!!

不審者対応避難訓練

5月22日(木)

今日は、香取警察署から講師をお招きし、不審者対応避難訓練を実施しました。ねらいは2つ。1つは学校敷地内に不審者が侵入した場合、児童が安全に避難できるように教職員が組織的に適切かつ迅速な対応できるようにすること、もう1つは、 緊急事態が発生した時、児童が安全な避難行動について理解することです。各学級で適切な避難行動については指導していましたが、警察官が本気で不審者役を演じ、想定外の動きもあった訓練は、とても緊張感のあるものでした。

事件や事故はいつ起こり、いつ自分自身の身が危険にさらされるか分かりません。児童にも、自分の身にも起こり得ることとして捉え、命を守る行動について真剣に考えるよう話をしました。

引渡し訓練

5月15日(木)

今日は、保護者の皆様のご協力を得て、非常災害時を想定した引き渡し訓練を行いました。手順やルールを守り、整然とした中、効率よく引き渡しをすることができました。実際に災害が起きた時にも、落ち着いて事故なく引き渡しができるよう、今日の振り返りをしっかりと記録に残しておきます。

PTAバレー結団式

5月9日(金)

今年度もPTAバレーボールが始動です。実は少し前から活動はしていたのですが、本日晴れて結団式を行いました。選手の皆さんは、キャプテンを中心に、今年こそは勝利を!と意欲にあふれています。PTA本部役員や女性部の皆さんも応援に駆けつけてくれました。大会は6月7日(土)です。皆さん頑張ってください!応援しています。

職員研修(食物アレルギー対応)

4月17日(木)

今日は、養護教諭を講師に、食物アレルギーへの対応について職員研修を行いました。今回は、映像を活用して食物アレルギーについての基礎知識や、学校生活上の留意点、緊急時の対応などについて復習をした後、いざという時に正しくエピペン(アナフィラキシー補助治療剤)が使えるよう、エピペントレーナーを用いて実践研修を行いました。

この研修を通して、迅速かつ正確な判断と、対応の手順役割分担を明確にした体制を整備するくこと、裏づけとなる情報の共有や正しい知識の習得が不可欠であること重要であることを全職員が強く認識しました。万が一に備え、日頃から危機管理意識を高くもとうと、気持ちが引き締まる研修となりました。

創立記念式

4月11日(金)

今日は、創立記念式を行いました。令和2年4月13日に開校宣言をし、誕生したわらびが丘小学校は、今年で6歳になりました。今日は、学校を開くにあたり、学校施設の整備や児童の学校生活の安心・安全のために大変苦労され、力を尽くしてくださった、初代わらびが丘小学校の校長、K先生にお越しいただき、講話をしていただきました。この自然豊かなわらびが丘がどんなに素晴らしい場所であるか、これまでの児童や先生方がどのように学校をつくり上げてきたかについて、ユーモアをまじえながらお話してくださいました。児童は、実際にご自身が体験されたことをもとにしたお話に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎていきました。K先生のお話を聞いて、自分自身がこのわらびが丘小学校の歴史になっていくのだということ、そして、卒業しても、いくつになっても、ここが、自分達がつくった「母校」であることに、改めて気づくことができました。

令和7年度入学式

4月8日(火)

温かい日差しが降り注ぎ、桜も満開に咲き誇る中、11名の新入生が元気に入学しました。ご入学、おめでとうございます。担任の先生から、一人ずつ名前を呼ばれると、緊張しながらも大きな声で返事をして立つ姿に、保護者の皆様も一安心されたのではないでしょうか。

2~6年生のお兄さん、お姉さんの歌声や式に臨む態度も立派でした。全校児童91名、皆で力を合わせてより良い学校をつくっていこうという意欲が感じられました。これからまた1年、わらびが丘小学校が成長できるよう頑張っていきたいと思います。

入学式後、保護者の方と担任が懇談会をしている間に、6年生が1年生教室で、お話をしてくれたり、絵本の読み聞かせをしてくれたりしました。頼りになる最上級生です。

令和7年度スタート!

4月7日(月)

3名の先生方を新しくお迎えし、令和7年度がスタートしました。進級した子ども達の表情からは、「今年もがんばるぞ」というエネルギーがひしひしと感じられました。

着任式では、6年生のTさんが、着任された先生方に向け、楽しい行事や特色のある活動、学校のスローガンなどの紹介をまじえながら、歓迎の言葉を述べました、始業式では「6年生でがんばりたいこと」として、Sさんが作文を発表しました。Sさんは、学習はもちろんのこと、みんなのこころ一つになるような言葉をかけること、失敗を恐れず何事にも挑戦し、たとえ失敗してもその経験を生かしてより良い6年生になりたいことなど、最上級生としての決意を話しました。

令和6年度 離任式

3月28日(金)

令和6年度末定期人事異動により、本校を去られる3名の先生方の離任式を行いました。離任式には、卒業生も集まり、全校児童がそれぞれの思いを胸に、先生方のお話を一言も漏らすまいと聞き入っていました。

土井教頭先生は、3年間、学校の大黒柱として力を尽くしてくださいました。また、子ども達が大好き、授業も大好きな教頭先生は、どの学年でも楽しい授業をしてくださいました。八木先生は、わらびが丘小学校開校の時から5年間、保健室の先生として、児童安心して学校生活が送れるように常に心を配ってくださいました。いつも優しく温かい八木先生の励ましは、「もうちょっと頑張ってみようかな」と思える、魔法のようでした。2年生の担任を務めてくださった佐々木先生は、授業だけでなく一緒に遊んだり、お話したりとどの時間も楽しいものに変えてくれるミラクル先生でした。2年生の教室からはいつも明るい笑い声が聞こえてきていました。

3名の先生方、これまで大変お世話になりました。4月からはそれぞれの任地で新たなお仕事が始まります。どうぞお体に気を付けて、ますますご活躍されることをお祈りいたします。本当にありがとうございました。

令和6年度 修了式

3月25日(火)

「今年は『進化』の年にしよう」と言って始まった令和6年度。今日がその最終日となりました。この一年間で、子ども達は「休み時間にたくさん練習して、鉄棒ができるようになった」「掛け算九九を覚えた」「自主学習を毎日行えるようになった」「手を挙げて発表ができるようになった」「遠くからでも相手に伝わる声であいさつができるようになった」「話合いで自分の意見を言えるようになった」などなど、ここには書ききれない程のたくさんの「進化」を遂げました。本当に素晴らしい子ども達です。

修了式は、校歌を歌い、修了証書授与、児童の作文発表、校長の話と続きました。校歌はたくさん練習した卒業式の時にも負けないくらいの素晴らしい歌声、歌っている間にもどんどん進化しているようでした。3人の代表児童による作文発表には、それぞれががんばったことやできるようになった時の喜びがたくさん詰まっており、その成長がうかがえました。校長からは、これからも「自分で進化しようする気持ち」をもって、あきらめずに前に進んでほしいことを話しました。

修了式の後には、「がんばりマスター認定書」も手渡されました。「がんばりマスター認定書」は、校長が一人一人を「がんばっているなあ」「すごいなあ」「成長したなあ」と思うことの「マスター」として認定するものです。80名の個性豊かな「がんばりマスター」たち、これからもわらびが丘小学校をより良い学校に進化させていってください。(卒業生16名には卒業前にお渡ししました)

令和6年度 卒業証書授与式

3月19日(水)

雷鳴がとどろき、雹が降る中、今年度の卒業式は行われました。季節が前に進んでいく証の「春雷」は、16人の卒業生たちの背中を「がんばれ!」と押しているようでした。また、会場の全員が見守る中、一人一人、しっかりと目を合わせ、卒業証書を受け取る姿は、清々しい達成感と卒業生としての誇りに満ち溢れていました。

「私たちが今日を迎えられたのはみなさんのおかげです」

「感謝の気持ちでいっぱいです」

「自分達の力を信じ、『次の空』へと羽ばたきます」

卒業生が残した言葉と合唱が、今も心に響いています。

在校生の送別の言葉と合唱も、聴く者の胸に迫るものでした。また、卒業生と向かい合い、心を交わしながら歌っている様子を見て、絆が深まっていることを実感しました。

卒業生からわらびが丘小学校のリーダーのバトンが手渡され、5年生に託されました。これからは、力を合わせてより良いわらびが丘小学校にしていこうという気持ちを高めていました。

学年末PTA授業参観・学級懇談会

3月11日(火)

今日は、今年度最後の授業参観と学級懇談会がありました。各学年の授業では、1年間で大きく成長した児童の姿がたくさん見られました。児童は張り切って学習に臨むとともに、お家の方に自分のがんばりを見ていただくことがとてもうれしい様子でした。

学級懇談会では、今年度の振り返りとまとめ、進級にむけて情報交換等を行い、大変有意義な時間となりました。お忙しい中、多くの保護者の皆様にご参加いただき、ありがとうございました。

<1年 生活科 もうすぐ2年生>

<2年 生活科 自分発見>

<3年 外国語活動 What's this?>

<4年 社会科 知りたいな、47都道府県>

<5年 総合的な学習の時間 お米でわかったこと発表会>

<6年 総合的な学習の時間 「馬と暮らす」発表会>

TRAIN SUITE 「四季島」おもてなし

2月22日(土)

JR東日本が運行する周遊型寝台列車、TRAIN SUITE 四季島(トランスイート しきしま)が、今年も佐原駅にやってきました。「四季島」は、午前中に上野駅を出発し、鹿島神宮駅へ。お客様は鹿島神宮参拝後、バスで佐原へ移動し、佐原の古い町並みをゆっくり散策・観光して夕方、佐原駅から次の目的地へ出発するという行程だそうです。

本校からは1年生から5年生までの児童11名が、「四季島」のお見送りイベントに参加しました。佐原囃子が流れる駅のホームでは、2名のミニ駅長さんが制服を着て、「四季島」出発を知らせる鐘を、列車が見えなくなるまで鳴らし続けました。1分以上もあったので、1年生にはなかなかの重労働だったようです。9名の副長達は、ホームの先端でペンライトを振り、賑やかにお見送りをしました。保護者の皆さんや担任の先生が見守る中、心を込めた「おもてなし」ができました。

第2回学校評議員会

2月4日(火)

本日、第2回学校評議員会を開催しました。評議員の皆様にははじめに全学年の授業を参観してただきました。「どの学年も児童の集中力が素晴らしい」「教材が工夫されている」「児童に対し優しく丁寧に接している」「落ち着いており児童の意欲が見える」等の感想をいただきました。その後は、学校評価アンケートの結果についてや、学校が抱える課題について話合いが行われ、活発に意見交換がなされました。様々な立場からのご助言をいただき、課題解決の方向性が見える、有意義な話合いとなりました。

令和7年度新入生 保護者説明会

1月29日(水)

本日、来年度の新入生の保護者を対象に説明会を開催しました。学校生活の紹介や、入学に際して準備していただきたいことのお願いなどの説明を通して、令和7年度のスタートがぐっと近づいたように感じました。お子様の入学を心よりお待ちしております。

ワンポイント避難訓練(昼休み)

1月22日(水)

昼休みに、教頭先生から「訓練、訓練、ただ今大きな地震がおきました」という放送があり、ワンポイント避難訓練が始まりました。今回は、いつでも、どこでも自分の身を守る行動がとれるように、日時を知らせずに行いました。一番多くの児童がいたのはグラウンドです。みんなでサッカーやドッジボールを楽しんでいましたが、放送が聞こえると、「真ん中に集まれ!!」「話をやめて!」とその場にいる児童をリードする声がしました。その真剣な声に、全員素早く集まった後は、誰もひと言も話さずじっとうずくまり、次の指示を待つことができました。その他、教室や、廊下、トイレなど色々なところに児童は散らばっていましたが、どの場所でも、自分達で考えてしっかりと一次避難の態勢をとっていました。教室に戻ってから、どのように一次避難をしたか、安全な避難の仕方だったかなど、いざというときに備え、振り返りを行いました。

これからも、日頃から児童・職員の防災意識をさらに高め、常に保てるよう、このような訓練を効果的に行っていきたいと思います。

薬物乱用防止教室(5・6年)

1月21日(火)

今日は薬物乱用の防止のために、正しい知識と判断力を身に付けることを目的に、薬物乱用防止教室を行いました。対象は5,6年生です。講師は千葉県香取保健所職員の方にお願いしました。危険な薬物にはどんなものがあって、それらを体に取り入れることで、どれだけ人の心身を蝕み、命を縮めるのかについて、具体的な例や実験、クイズ等をまじえたお話は、児童にとって大変分かりやすく、正しい知識を得ることができました。また、病気やけがの時に使う身近な薬でも、その用法や用量を守らないと大変危険であることについても学びました。自分を大切に、そして自信をもって、将来の夢や目標に向かっていってほしいというメッセージはしっかりと児童に届いていました。以下に、小学生の保護者向け啓発リーフレット(厚労省/文科省)のリンクを貼っておきます。ぜひ、ご覧いただき、ご家庭でも話題にしていただければと思います。

<保護者向けリーフレット「子供の周りには危険がいっぱい」>

https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/yakubutsu/mayaku/documents/r5kodomodokuhon.pdf

砂場を整備します

1月20日(月)

今、5年生の体育では走り幅跳びにチャレンジしています。しかし、本校の砂場は、長年使用しているうちに、砂の量が減り、硬く締まってきているので、この度、柔らかくて質の良い川砂を入れることになりました。今日は、その砂が届きました。明日、児童にお披露目するのが楽しみです。これなら思い切り跳んでも痛くないし、怖くない砂場ができると思います。明日、5年生の児童と一緒に砂をならして、使いやすい砂場にします。

学校を花でいっぱいにしよう

1月15日(水)

今日は、学校を花でいっぱいにしようと、全校児童が色とりどりのパンジーを植えました。この活動は神南地区まちづくり協議会の全面的なご協力をいただき、実現しました。プランターや土、苗などの準備の他、多くの方にご参加いただき、児童と一緒にパンジーを植える作業をしていただきました。ありがとうございました。

プランターに土を入れたり、花を学年ごとに分けたりする下準備は5年生が行いました。その後、児童は地域の方々の手を借りながら、心を込めて一株ずつ植えました。

これから児童は、毎日水をやったり、手入れをしたりしながら、大切に育てていきます。パンジーを育てることを通して、児童の心も、さらに優しく潤いのある心に育っていくことを願っています。春には、花いっぱいのわらびが丘小学校になりますように!

親子料理教室(1年/家庭教育学級)

1月14日(火)

今日は、今年度最後の家庭教育学級「親子料理教室」(香取市家庭・学校地域連携推進事業)が行われました。今回も、香取市食育健康推進協議会の皆様が、親子で簡単に楽しく作ることができる、おいしいおやつの作り方を教えてくださいました。メニューは節分の福豆を使った2種類のおやつ、豆チーズせんべいと豆チョコです。

児童は、お家の方に手伝ってもらいながら、棒でたたいて大豆を砕いたり、チョコレートを湯せんにかけて溶かしたりと、出来上がりを楽しみに一生懸命作業をしていました。フライパンから香ばしい良いにおいがし始めると「おいしそう~」「早く食べたーい」と声があがりました。保護者の方も、「親子で楽しく調理できてよかった」「まだ1年生なので火を使わせることはしていなかったけれど、これを機に少しずつできることをやらせてみようかな」などお話されていました。

調理後はみんなで試食。親子料理教室は、楽しく実りある時間、そして親子の触れ合いに満ちた温かい時間となりました。

最後に、家庭教育学級の計画・運営に携わってくださいました役員の皆様、1年間ありがとうございました。

校内書き初め展のお知らせ

1月9日(木)

8日の校内書き初め会で仕上げた作品を教室前廊下に展示し、保護者の皆様にも公開します。ぜひ来校いただき、児童の力作をご覧ください。

期間は令和7年1月14日(火)~1月24日(金)14:00~16:30です。ご来校の際は、インターフォンで職員室にお声かけくださいますようお願いいたします。

なお、木曜日は職員研修日のため、16日・23日の公開はありません。

芸術鑑賞会(Marimvace コンサート)

12月17日(火)

開校5周年記念芸術鑑賞会「Marimvaceコンサート」を開催しました。「Marimvace(マリンヴァーチェ)」は、打楽器奏者、梅津千恵子さんが率いる、プロのマリンババンドです。主宰である梅津さんの、「未来ある子どもたちに、このホットなサウンドを届けたい」という思いから、今回のコンサートが実現しました。保護者や地域の方々にもたくさんお越しいただき、子どもも大人も一緒になって楽しみました。目の前で次々に繰り広げられる、心はウキウキ、体はポカポカになる仕掛けがいっぱいの楽しい音楽に、児童は目を輝かせ、全身でその素晴らしさを味わっていました。今日のコンサートは、これからもずっとみんなの心に残ると思います。

Marinvaceの皆さん、ありがとうございました!

学校を核とする県内1000か所ミニ集会

12月13日(金)

授業参観と学級懇談会に合わせて、「学校を核とする県内1000か所ミニ集会」を開催しました。テーマは「携帯電話、スマートフォン、タブレットの安全な使い方」です。講師は、香取警察署生活安全課より柴野 伸康 様をお迎えしました。SNSやオンラインゲーム上のトラブルなどについてたくさんの事例をもとに、被害に遭わない手立てや巻き込まれないための留意点について詳しくお話いただきました。スマホの所持率は、今や小学校低学年で約2割、高学年で4割を超えるといいます。持たせない、使わせないことよりも、どのようにして正しく使える環境を整えるかについても、ルール作りなど様々な工夫について学ぶことができました。これをきっかけに、家族や地域でも、話合いを深めていただければと思います。

香取市青少年のつどい ヘルスバレーボール大会

12月8日(日)

香取市民体育館を会場に、「香取市青少年のつどい ヘルスバレーボール大会」が行われ、市内小学校から30チームが参加しました。本校からは、4・5年生合同チーム、5年生チーム、6年生チームの3組が出場し、惜しくも4・5年生チーム、5年生チームは予選敗退、6年生チームが第2位という結果でした。しかし、どのチームも自分達の課題をしっかりと見つめ、果敢にボールに食らいついていく姿が大変頼もしかったです。はじめから最後まで、とても良いチームワークを保って試合をする姿に、コーチの熊木さんも「今回は、チームとして戦えた。優勝は逃したが、6年生の成長がうれしい。相手が一枚上手だったが、納得して終えることができた。」とおっしゃっていました。勝った試合の数は違うけれども、3チームともベストを尽くし、本気で戦ったという点では全員が金メダルです。今後も次への目標を新たにしてがんばることを期待しています。

学校保健委員会

11月21日(木)

児童による保健集会のあと、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の先生方、学校評議員の皆様、PTA研修員の皆様にご参加いただき、学校保健委員会を開催しました。本校の児童の健康課題を共有し、家庭での生活や学校での様子などの現状を踏まえながら、子ども達の健康を支える生活習慣をどのように改善していくかについて活発な意見交流がなされました。また、学校医、学校歯科医、学校薬剤師の先生方からは専門的な見地から具体的なご助言をいただきました。今後も子ども達の健やかな成長を願い、家庭・地域・学校・学校医等が連携していくことの大切さを再認識しました。

給食試食会・親子ヨガ教室

11月19日(火)

香取市家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)として、鵜沢友香先生を講師にお招きし、親子ヨガ教室を開催しました。今年は、保護者の給食試食会も合わせて行い、1年生児童はお家の方と一緒に楽しくおいしく給食をいただきました。

親子ヨガ教室では、「笑顔で 元気いっぱい 楽しく むぎゅー♥で ハートキャッチ」をスローガンに「心も体もほんわかヨガ」を体験しました。どの瞬間を切り取っても笑顔があふれている、親子の温かい触れ合いがたっぷりの1時間でした。鵜沢先生からは、子育てにおいて、子どもを抱きしめ、愛のある言葉をたくさん伝えること、愛を広げることの大切さを教えていただきました。

会の運営など、ご協力いただいた役員の皆様、ありがとうございました。

ヘルスバレーボール、頑張ってます!

11月10日(日)

ヘルスバレーボール大会小学生の部の中央祭(郡市大会)が、東庄町体育館で行われ、本校の児童は、先日の市内大会で優勝した6年生「ぱきら」が香取市の代表「香取A」として出場しました。市内大会の時に激戦を繰り広げた香取小学校のチームも出場し、対戦するとあって、児童は少し緊張気味。でも、一人一人が代表の自覚をもち、力いっぱいプレーをすることができました。たくさんの保護者の皆さんの熱い応援も児童の大きな支えとなっていました。残念ながら優勝は逃しましたが、ボールをつなぐことの楽しさ、難しさを存分に味わい、また一つ成長した6年生、感想を聞くと、「負けて悔しい。でも、課題が見えたから、今度はその部分を頑張る」と頼もしい答えが返ってきました。12月8日の香取市青少年のつどい大会も頑張ってください!

優勝カップと賞状が届きました!!

10月29日(火)

昨日28日の夕方、ヘルスバレーボールチームの代表である熊木さんが、日曜日に行われた大会の優勝カップと賞状を届けてくださいました。わらびが丘小のメンバー一人一人の成長した点や、今後期待することなどについてのお話をうかがい、日頃からたくさんの愛情をもって指導してくださっていることを感じました。ありがとうございました。

香取市スポーツ・レクリエーション大会(ヘルスバレーボール大会)

10月27日(日)

今日は、佐原中学校体育館を会場に「香取市スポーツ・レクリエーション大会」が行われました。開会式での選手宣誓は本校の代表者2名。堂々とした宣誓はとても立派でした。本校からは、3年生チーム「最強」4年生チーム「ワラビーズ」5年生チーム「ワラビー」「わらっち」、そして6年生チーム「ぱきら」の5チームが出場しました。また、一般の部では「ペランサ」「エスペランサ」の2チームが出場しています。

小学校の部の結果は、5年生チーム「わらっち」と6年生チーム「ぱきら」が決勝トーナメントに進出、6年生チーム「ぱきら」が見事優勝を果たしました。負けてしまったチームもありますが、どのチームも、素晴らしいチームワークで懸命にプレーする姿は、最高に格好良かったです。

優勝した6年生チーム「ぱきら」と一般の部で同じく優勝した「ペランサ」は11月10日(日)に東庄町で行われる中央祭に出場します。応援よろしくお願いします!!

令和6年度 芸術鑑賞会のご案内

10月18日(金)

12月17日(火)13:35~、本校体育館にて、打楽器アンサンブル マリンヴァーチェによるコンサート(芸術鑑賞会)を開催します。

わらびが丘小学校は、今年創立5周年を迎えました。そこで、この節目の記念として、子ども達にプロの演奏に直に触れ、その迫力、音楽の素晴らしさを存分に味わえるコンサートを贈りたいと考え、本鑑賞会を企画しました。また、保護者の皆様や、お近くにお住いの皆様にもぜひご来校いただき、楽しいひと時を共有できたらと考えています。事前にお申し込みが必要となりますが、どなたでもご観覧いただけます。プロの打楽器奏者によるアンサンブル「マリンヴァーチェ」の迫力ある演奏を、ぜひ会場にてお楽しみください。皆様のお越しをお待ちしております!!

【お申込みはこちらから↓↓】※お電話でも受け付け中(0478-79-6655)

<保護者専用フォーム>

https://forms.office.com/r/VQVHcVvTsg

<地域の方専用フォーム>

https://forms.office.com/r/e5rhUq3hMk

後期始業式

10月15日(火)

今日は、後期始業式を行いました。全校で歌う校歌は、先日の終業式の時よりレベルアップしていました。指揮をする先生の言葉かけにより、やる気スイッチが入ったようです。

今日の児童代表の発表は6年生Iさんが行いました。Iさんは、「修学旅行の成功のためにがんばりたい。これまであまりしっかりできなかった自主学習や読書をがんばりたい」と後期の抱負を述べました。また、「卒業式に向け1日1日を大切にしながら過ごしていきたい」とも話していました。

始業式の後には、香取市青少年読書感想文コンクール、千葉県小・中・高校席書大会、千葉県歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール、香取市人権標語展で優秀な成績を収めた児童の紹介と、賞状の伝達を行いました。全校から温かい拍手が送られ、その努力が称えられました。

前期終業式を行いました。

10月11日(金)

今日は、前期終業式を行い、その中で、3名の児童が前期の振り返りや後期に向けた目標を発表をしました。2年生のⅠさんは、前期にがんばったこととして、漢字を上手に書けるようになったことと、歌うことを挙げました。特に歌については、ドアが閉まっていてもよく聞こえてくる3年生のような歌声になりたくて、がんばって歌っていたそうです。今では皆で気持ちよく歌えるようになり、後期もきれいな歌声でがんばりたいと話しました。続いて4年生のNさんは、先日参加した音楽会の話をしました。自分達で考えた「心を一つに」というめあてをもってたくさん練習したとのこと。緊張したけれど先生の「自信をもってがんばる人のところには天使がきて力をくれる」という言葉を思い出し、「いよいよだやりきるぞ」という気持ちで笑顔で歌い切ったと話しました。Nさんが後期にがんばりたいことは、大好きな算数の授業で自分の考えを発表することだそうです。最後に、6年生のNさんは、放送委員長として、先生と連携しながら工夫して活動してきたことや、「スポーツDAY」で色々な種目のリーダーとして、ダンスの手本を示したり、掛け声でみんなの士気を高めたりしたことなど、「最高学年」という意識をもって行動することとをがんばったと話しました。後期もみんなで最高の思い出をつくっていきたいそうです。

校長からは、一人一人が「自分達が学級をつくっていくんだ」という気持ちをもち、「こんな学級にしたい」「そのために自分は何をしようか」「自分の学級の魅力って何だろう」「『もっとこうした方が良い』と思う点はどんなところだろう」などについてしっかり話し合ってほしい、そして後期も、みんなが心を合わせ、歩調を合わせていける学級・学校にしていこうと話しました。96人一人一人が、ちょっぴり成長するだけでも、学級や学校は驚くほど大きく変わります。児童の努力が、さらなる成長や成果につながることを願っています。

秋です

10月2日(火)

10月になりました。まだ夏の暑さの名残はあるものの、日暮れの時間が早くなったり、涼しい風が吹いたりと、季節は確実に秋へと進んでいることを感じます。校内では、掲示物等が10月バージョンに一新されました。10月は音楽会、陸上大会、校外学習など、大きな行事が控えています。季節の変わり目ですから、健康に十分留意し、毎日元気に学校生活を送って充実した日々となることを願っています。

夏休み明け全校集会

9月2日(月)

44日間の夏休みが明けて今日から学校が始まり、子ども達が、元気なあいさつと明るい笑顔で登校しました。子ども達と共に、元気にこの日を迎えられたことを大変うれしく思います。

全校集会では、久しぶりに声を合わせて校歌を歌いました。校長からは、グラウンドにタイヤ遊具が新しく設置されたこと、体育館へ渡り板がきれいに塗り直されたことを紹介し、感謝の気持ちをもって大切に使ってほしいことを伝えました。また、郡市音楽会や陸上大会、宿泊学習、修学旅行、校外学習(遠足)などの行事は成長のチャンス、失敗を恐れず、自分から様々なことに挑戦してたくさんの経験を積んでほしいことを話しました。どの児童も顔を上げ、真剣なまなざしで話を聞いており、夏休み気分を一掃してしっかり気持ちを切り替えていることを感じました。

待望のタイヤ遊具が設置されました!

8月28日(水)

この夏休みに、多くの地域の皆様の御協力を得て、待望のタイヤ遊具が設置されました。とても素晴らしい仕上がり、プロの技に目を見張りました。色とりどりのタイヤがずらりと並び、グラウンドがひときわ明るくなりました。

タイヤ遊具は、バランスを取りながら上を渡り歩いたり、馬跳びをしたり、サーキットのように間をすり抜けたり…と様々な楽しみ方ができます。9月になり、児童がこれらを目にした時の喜ぶ顔が目に浮かびます。職員も授業でどんな風に活用しようかと相談し、ワクワクが止まりません。職員室はタイヤの話題で持ちきりです。わらびっ子たちが、タイヤ遊具で元気よく遊び、心も体もたくましく成長することを願っています。

タイヤ遊具設置にあたり、多大なるご協力をいただいた、秋山工務店、椎名急送、鈴徳、大竹塗装の皆様、わらびが丘小学校に最高のプレゼントをありがとうございました!!

<8月21日 搬入>

<8月24日 設置>

<8月28日 塗装仕上げ>

完成!!

明日から夏休み

7月19日(金)

今日は、夏休みを前にして全校集会を行いました。元気な歌声の校歌に始まり、話を聞く態度や、表彰伝達で呼ばれた時の返事などがとてもよく、児童が暑さに負けず、しっかりと集会に心を向けている様子が見られました。

校長からは、9月2日には全員が元気に再会し、これからも「自分から」の行動を増やして、今よりももっと来るのが楽しみな学校、やりたいことがいっぱいの学校にしていこうという話をしました。表彰伝達では、歯と口の健康図画ポスターコンクールと、優秀健歯賞・健歯賞の入賞者が紹介されました。また、生徒指導主任からは、夏休みの安全な過ごし方についての話がありました。

アオバズクの巣立ち、間もなくです

7月18日(木)

旧神南小学校の栴檀の木に今年もやってきたアオバズク。大雨で姿が見えなくなったり、巣のある栴檀の太い枝が強風により折れてしまったりとアクシデントが続き、無事に巣立つことができるか心配していましたが、今日、お父さん、お母さん、3羽の子供たちの元気な姿を確認することができました。鳥の先生である、斎藤敏一先生から御連絡をいただき、放課後に、職員みんなで見に行ってきました。こうして巣から出てきてからは、3~4日で巣立っていくので、今日会えたのはとてもラッキーです。アオバズクの子供は、いきなりふるさとの東南アジアまで飛んでいくことはできないので、飛ぶ練習をしながら少しずつ距離をのばしていくのだそうです。元気に、そして無事にふるさとに帰れますように。そして、また来年、この地にやって来てくれますように…

家庭教育学級開級式・親子歯みがき教室

7月9日(火)

今日は、香取市家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)の一環として、1年生児童と保護者を対象に、「親子歯みがき教室」を開催しました。講師は、香取市健康づくり課の歯科衛生士の方々です。虫歯や歯周病を防ぐために気をつけるべきことを、図や模型を使って、大変分かりやすく教えてくださいました。歯をきちんと磨くことだけでなく、フッ素の効果や、虫歯になりにくいおやつの摂り方などについてなど、今後の生活に役に立つお話をたくさん聞くことができました。保護者尾皆様からいただいた感想には「歯みがきはできていると思っていたけれど、まだ甘かった」「まだ自分でしっかりみがけない今、親が守ってあげなければと思った」「定期健診の大切さがわかった」「自分の歯みがきについても見直せた」などとあり、親子歯みがき教室を通して、普段の習慣を振り返るとともに、今後に生かせる新たな知識を得ることができたことがうかがえました。そして、何よりも、親子でふれあう、温かい時間となりました。受付や会の進行等でご協力いただきました、役員の皆様ありがとうございました。

夏を健康に過ごそう

7月8日(月)

昨日七夕。雨は降らなかったけれど、天の川は見えたのでしょうか。本校でも、6月の終わりから昇降口に竹を設置し、児童が思い思いに願い事を書いた短冊を吊り下げていました。短冊の他、投網飾りや、提灯飾り、輪飾りなどは1年生による力作です。皆の願いがかないますように…

まだ、7月も始めの時期というのに、毎日熱中症警戒アラートが発表されるほどの暑さが続いています。学校ではこまめな水分補給や適度な休憩、エアコンの適切な利用、活動する場所の暑さ指数の計測など、児童の熱中症を防ぐための対策を行っていますが、気分が悪くなったり、だるさを訴えたりする児童が増えてきました。暑い時は疲れがたまりやすい時期でもあります。いつも以上に、睡眠を十分にとる(早寝・早起き)、食事をしっかりとる(特に朝ごはん)、ゲームやスマホ利用の時間を減らすことなどを心がけ、毎日を健康に過ごせるとよよいでしょう。

第1回 リサイクル活動

6月29日(土)

本日、第1回リサイクル活動を実施しました。昨日の大雨により、グラウンドの状態がよくなかっため、急遽、校内の動線を変更しての回収としました。搬入にお越しいただいた方には、慣れないルートにご不便をおかけしましたが、皆様のご理解・ご協力により、無事に終了することができました。ご協力いただいた全ての皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

栄養教諭による学校訪問(給食の時間)

6月11日(火)

今日は、栄養教諭の 里見康弘先生 が来校され、各クラスの給食の配膳や喫食の様子を見たり、配膳室の状況の確認をしたりしてくださいました。また、1年生には「エプロンシアター」を通して、好き嫌いをせず、バランスよく食べること、特に野菜をしっかり摂ることの大切さを教えてくださいました。エプロンの色々な仕掛けに、児童も楽しみながら学ぶことができました。

第46回 香取郡市PTA連絡協議会バレーボール大会

6月8日(土)

本日、香取市民体育館を会場に、香取郡市連絡協議会バレーボール大会が開かれ、わらびが丘小チームは、佐原中学校と香取小学校と対戦しました。応援には、選手のご家族や、PTA本部役員、学校職員も駆けつけ、大変盛り上がりました。

5月13日に結団式を行ってから今日まで、女性部長やキャプテンを中心に、選手、役員が一致団結して頑張ってきました。昨夜も学校の体育館に集まり、練習を行いました。皆さん、仕事や家事、育児などで忙しい中、時間をやりくりしながら活動を続けるのは、とても大変だったと思います。

今日の試合には惜しくも負けてしまいましたが、互いに声を掛け合い、カバーし合うチームワークの良さはピカイチでした。どんなピンチの時も、前向きな言葉が飛び交い、最後まであきらめずに頑張るお母さん方の姿に、心から感動しました。

皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

心肺蘇生法講習会(教職員)

6月6日(木)

来週から始まる水泳指導に備えて、教職員対象の心肺蘇生法講習会を実施しました。講師は今年も、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員 加瀬秀樹先生にお越しいただきました。加瀬先生からは、主に学校において想定される具体的な場面を設定しながら、実践的な内容のご指導をいただきました。第一発見者としてとるべき行動、他の職員との連携の仕方、近くにいる子ども達への対応の仕方など、職員一人一人が自分事としてしっかり考えながら、実習を通して学びました。また、今回は、児童の誤嚥事故が起きた場合の救急法も合わせてご指導いただき、訓練用の人形を使って実践しました。

本日の講習を受け、改めて危険は身近なところに潜んでいることに気づくことができました。これからも今日学んだことを肝に銘じ、気持ちを引き締めて教育活動を進めていきたいと思います。

第1回学校評議員会

6月4日(火)

今日は、第1回学校評議員会を開催しました。始めに、全クラスの授業を参観していただき、感想をうかがったところ、「どのクラスも落ち着いて学習に向かっている」「先生の話を集中して聞いている」と答えてくださいました。一生懸命に考えたり、発表したりしている姿がたくさん見られました。日頃の児童の頑張りをほめていただき大変うれしかったです。一方、授業中の姿勢に課題があるとのご指摘もありました。良い姿勢で学習することは、学力向上のためにも不可欠です。これからも「グー・ペタ・ピン・サ」の合言葉で、全校で改善に取り組んでいきます。

授業参観後の会議では、地域と連携した活動の推進について、学校施設の整備について、学校教育と家庭教育の役割について、学力向上についてなど、様々な視点から貴重なご意見をいただきました。今後の学校運営に生かし、よりよい学校づくりにつなげていきたいと思います。

役目を終えた桜の木

6月4日(火)

校地西、道路側の角に大きな桜の木がありました。今年の春もきれいに花を咲かせ、写真の背景にも一役かっていました。しかし、2日(日)に、とうとう幹の中ほどから折れてしまいました。どうやら中が空洞になり、だいぶ弱っていたようです。このままでは、いつ完全に折れて道路に倒れてしまうか分からないので、昨日(3日水)、業者の方に伐採をお願いしました。直径は太いところで5~60cmほどもあるので、伐採は、重機も入る大がかりなものでした。安全を第一に考えれば伐採せざるを得なかったとはいえ、長年多くの人の目を楽しませてきた、歴史ある桜の木です。心が痛みました。せめて、これまできれいな花を咲かせ、旧佐原第三中学校やわらびが丘小学校に通う子どもたちを楽しませ、道行く方の癒しとなってきたことに感謝の気持ちをもっていたいと思いました。

PTAバレー結団式

5月13日(月)

今年もPTA女性部と選手の皆さんが集まり、わらびが丘小学校PTAバレーボールチームが発足しました。今日の結団式には本部役員の皆さんも駆けつけ、激励してくださいました。練習は互いに動きを確認し合い、声を掛け合いながら進み、すでにとても良い雰囲気のチームワークが出来ています。また、大変熱の入った練習となりました。大会は6月8日(土)、会場は香取市民体育館です。応援よろしくお願いします。

職員研修の様子

4月18日(木)

今日は、職員研修として、養護教諭を講師に「食物アレルギー・エピペンの使い方」の学習会を行いました。食物アレルギーを持つ児童への学校における対応の再確認や、緊急時のシミュレーション、事例研究などを通して、児童が安全に安心して学校生活を送れるようにしていくことと、事故の未然防止に努めることなどついて、詳しく学び、気持ちを引き締めました。

創立記念式

4月12日(金)

開校5周年を迎え、今日は創立記念式を行いました。わらびが丘小学校は、令和2年4月1日、福田小学校と神南小学校が統合して誕生しました。本来なら4月1日が創立記念日となるのですが、この日は春休み中なので、みんなで集まってお祝いができる日として、香取市教育委員会教育長より、正式に開校宣言がなされた、4月13日をわらびが丘小学校の誕生日とすることにしました(今年は13日が土曜日なので、1日前倒しで行いました)。

創立記念式では、指揮をする先生の「今日は学校の誕生をお祝いする日です。今日の校歌は学校のために歌いましょう」という言葉かけに、子ども達は伸びやかで元気な歌声で応えていました。続いて、校長から、だんだんと出来上がっていく、校舎や体育館の工事の様子をスライドで紹介しました。そして、校名の由来や、校章に込められた意味を伝え、卒業しても、いくつになっても、自分達自身でつくった「母校」を、ずっと大切に思っていてほしいという思いを話しました。

令和5年度 離任式

3月28日(木)

令和5年度末定期人事異動により、本校を去られる3名の先生方の離任式を行いました。離任式には、卒業生も集まり、代表児童による心の込もったお別れの言葉、花束贈呈と続きました。そして、全校児童がそれぞれの思いを胸に、先生方のお話を聞きました。

S先生は、開校から4年間、神南小学校時代を含めると6年間、常に児童と一緒に遊ぶ時は全力で遊び、授業では面白い仕掛けをたくさん用意してくれました。いつでも児童のことを一番に考え、楽しい学校生活をプレゼントしてくれました。全校児童に音楽を教えてくれたM先生は、音楽だけでなくいつも児童に寄り添い、温かく励ましてくれました。郡市音楽会や、卒業式の全校合唱でみんなの心に残る演奏ができたのは、M先生のおかげです。事務のS先生は、児童の学校生活をあらゆる面から支えてくださいました。そして学校のどこで会っても、いつでも柔らかい笑顔で優しく言葉をかけてくれました。

先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。4月からはそれぞれの任地で新たなお仕事が始まります。どうぞお体に気を付けて、ますますご活躍されることをお祈りいたします。本当にありがとうございました。

新 体育倉庫設置

2月29日(木)

本校の体育倉庫は、広いグラウンドをはさんで校舎と反対側にあります。そのため、用具の出し入れや、ラインカーの石灰の補充などに時間がかかることが課題でした。そこで、この度、校舎側に新しく物置を設置し、授業や休み時間によく使う用具を保管することにしました。物置の購入や設置費用には、保護者・地域の皆様に多くのご協力をいただいたリサイクル活動の収益金と、地域の皆様からの賛助会費の一部を充てさせていただきました。心より感謝申し上げます。

おかげ様で、これからは体育などで使う用具を、使いたい時にサッと出せるようになります。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

春の訪れ

2月20日(火)

今日は、2月にしては異例の暖かさで、気温はなんと23℃もあります。これは5月上旬並みの気温の高さだそうです。

ぽかぽか陽気に誘われ、昼休みにグラウンドに出てみたら、チューリップが一輪だけ咲いていました。球根を植えたのが少し遅かったので、無事に育つか心配だったのですが、芽もたくさん出てきており、これからが楽しみになりました。

思い出コンサート(児童クラブ)

2月9日(金)

わらびが丘児童クラブで過ごす思い出の1ページとしてミニコンサートが開かれ、本校職員もご招待いただきました。

演奏してくださったのは、ウィーンで演奏活動をされている、ヴァイオリニスト 戸島翔太郎さん、ピアニスト 大石舞さんのお二人です。本格的なクラシックの曲はもちろん、ゲームやアニメなど、児童にも親しみのある数々の曲の演奏に、どの児童も目を輝かせて聴き入っていました。演奏者の方々によるトークや曲名当てクイズも楽しかったです。このような素敵な機会を作ってくださりありがとうございました。

第2回学校評議員会

2月6日(火)

今日は、第2回学校評議員会が開かれました。はじめに全学級の授業を参観していただきました。真剣に話を聞いていたり、熱心に課題に取り組んだりする児童の姿をご覧になり、感心されていました。また、わらびが丘小学校が、地元の子ども達が生き生きと過ごせる学校であることがうれしいともおっしゃっていただきました。

協議では、今年度の教育活動の成果と課題や、学校と地域とのかかわりにおける課題について話題が出され、貴重なご意見をたくさんいただきました。今後の学校運営に生かしていきたいと思います。学校評議員の皆様、本日はありがとうございました。

2月になりました

2月1日(木)

2月は如月(きさらぎ)といいます。2月を「きさらぎ」という由来は、2月に入るとさらに寒さが増してくることから、「さらに衣を着る」⇒「衣更着」⇒「きさらぎ」なのだそうです。※諸説あり

校内の掲示物が、2月用に変わりました。昇降口前は、掲示員会が中心となり作成していますが、今回は「鬼」は1年生、「ハート」は4年生の有志が飾りを作ってくれました。

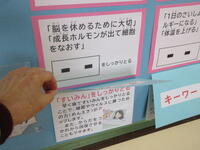

保健室前の掲示も毎月更新されています。今月は、1月25日に開いた保健集会のテーマ「すいみんについて考えよう~すいみん列車の旅~」をまとめたものになっています。

令和6年度 新入生保護者説明会

1月26日(金)

本日、令和6年度新入生保護者説明会を開催しました。新1年生が安心して小学校生活をスタートできるように、学校生活のことや保護者の皆様にお願いしたいことなどをお伝えしました。児童の健やかな成長のため、ご家庭と学校とで連携を密にしていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

職員一同、お子様のご入学を心よりお待ちしております。

学校保健員会

1月25日(木)

本日、学校保健委員会が開かれました。学校医の先生方、地域の代表として学校評議員の方々、PTA代表の皆さんにお越しいただき、健康診断結果や体力テスト結果の分析・考察についてや、本校児童の課題である睡眠の様子について活発に意見が交換されました。学校医の先生方からは、本校児童は順調に成長しているとお話しいただき、さらに子どもの成長のために周囲の大人が気をつけていかなければならないことをご指導いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

ワンポイント避難訓練(昼休み)

1月24日(水)

昼休みに、突然警報音が鳴り、教頭先生の声で、「訓練、訓練、強い揺れに備えて自分の身を守りなさい」と放送がかかりました。今日は、どんな状況にあっても自分で考えて安全に避難できるようにと、児童や先生方に日時を明かさずに「ワンポイント避難訓練」を行いました。一次避難の仕方については、事前に各学級で学習しており、児童は、「避難の約束」を守って素早く安全に避難することができました。「頭を守って!」「グラウンドの真ん中まで行くよ!」など上級生が下級生に声をかける姿も、色々な場所で見られました。

避難訓練後の振り返りでは、学級ごとに一次避難の仕方をおさらいしたり、防災頭巾を取り出してかぶる練習をしたり、もし、学校以外で大きな地震がきたらどうやって身を守るかなどについて話し合ったりしていました。職員も児童の安全と命を守るために意見を出し合って、いざという時の備えについて確認をしていきます。

大谷翔平選手からのプレゼントが届きました。

1月15日(月)

昨年11月に発表され、大きな話題を呼んだ、アメリカ大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手からのグローブのプレゼントが、本日、本校にも届きました。届いたのは、右利き用2個(大小一つずつ)、左利き用1個です。日本の小学校約2万校に3個ずつのグローブが寄付されているそうです。

軽くて柔らかく、とても使いやすそうなかっこいいグローブです。

グローブと一緒に手紙も届きました。以下は大谷翔平選手からのメッセージです。

この3つのグローブは学校への寄付となります。

それ以上に私はこのグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。

このグローブを学校でお互いに共有し、野球を楽しんでもらうために、私からのこの個人的なメッセージを学校の生徒たちに伝えていただければ幸いです。

この機会に、グローブの寄贈をさせていただけることに感謝いたします。貴校の益々のご発展をお祈り申し上げます。

野球しようぜ。

大谷翔平

1月13日(土)リサイクル活動へのご協力ありがとうございました!

1月15日(月)

1月13日(土)に第2回リサイクル活動を行いました。お忙しい中、ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。たくさんの資源物を提供してくださったり、トラックで何往復もしてくださったり、回収後にも積込作業に参加してくださったりと、多くのご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。おかげ様で段ボールや新聞、雑誌、布類など、たくさんの資源物を回収することができました。収益につきましては、児童の学習活動の充実のため、有効に使わせていただきます。

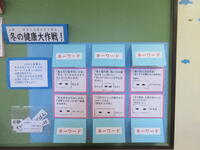

季節の掲示物

1月11日(木)

9日の登校初日に合わせ、校内の掲示物も一新しました。保健室前の掲示物は、その時期にふさわしいテーマについて、毎月養護教諭が作成しています。いつも児童が実際に見て触って学べるような工夫がされており、今月は「冬の健康大作戦!」です。

昇降口前では、1月にぴったりの獅子舞が迎えてくれています。これは掲示委員会の児童が作成しました。

冬休み明け全校集会

1月9日(火)

今日は2024年最初の登校日です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

学校は、児童が元気に登校し、一気に活気を取り戻しました。登校時にいつもの「おはようございます」に加えて、「あけましておめでとうございます」や「今年もよろしくお願いします」など、新年のあいさつをしてくれる児童もたくさんおり、とても清々しい気持ちになりました。

児童の元気なあいさつで始まった全校集会では、指揮をする先生の「体育館の上の方を響かせるような声で歌いましょう」という呼びかけに応え、児童は伸びやかな歌声で校歌を歌いました。

校長からは、辰年にちなんで、皆が「龍」のように天高く飛躍し、心身ともに成長しますようにと願っていることを話しました。また、自分の目標に向かって、最後まで「まだできる」とあきらめずに挑戦し続けてほしいことを、相撲の「はっけよーい、のこった」の掛け声※に込められた意味とともに話しました。

※「はっけよーい、のこった」の掛け声について(諸説あり)

「発気用意(はっきようい)・・・「体中の気力を出して、よく考えて工夫して勝負しなさい」

「残った」・・・「まだ勝負はついていないぞ」

冬休み前全校集会

12月22日(金)

今日は冬休み前の最終日。体育館で全校集会を開きました。全校集会では、校歌斉唱、校長の話、冬休みの過ごし方について(生徒指導主任)、表彰伝達がありました。

今日の校長の話は、あいさつの「プラス1」についてです。毎日何気なく交わしているあいさつに、相手が良い気持ちになるだろうなあということを一つ加えてみようと話しました。実際にやってみたところ、児童は、「笑顔」「握手」「ハイタッチ」などを加えてあいさつを始めました。中には「元気」を加えたという児童や、後で聞くと「目に見えることではないけれど、○○な気持ちを込めた」という児童もいました。

「あいさつ」には、お互いの心を開いて、 相手の心に近づいていくという意味があるということ、たった一言の短い言葉であっても、あいさつは人と人をつなぐ第一歩になるということは、これまでも機会を捉えて話してきました。さらに、今日は、相手への思いがプラスされることで、あいさつをする方もされる方もとても良い気持ちになることを再確認したいと思い、あいさつをテーマに話をしました。集会後、何人もの子ども達が「プラス1あいさつ」をしてくれて、うれしい気持ちでいっぱいになりました。このことが、家庭にも学校中にも広がっていくといいなあと思います。1月9日には、明るい「プラス1あいさつ」と共に児童に会えることを楽しみにしています。よいお年をお迎えください。