文字

背景

行間

2016年12月の記事一覧

よいお年をお迎えください!

子どもたちは、この9月1日からの76日間、友達とのかかわりの中でたくさんのことを学んできました。明日からは、14日間の長い休みとなりますが、学校生活で「友達と一緒に…」ということから、今度は家庭で「自分で考えて…」と、自分で学習や生活を計画し実践することが求められます。

また、冬休みは、年末・年始にこれまで受け継がれている日本の文化や風習を感じたり学んだりするよい機会でもあります。さらには、冬の季節感を心と体で感じられるように外での遊びを楽しんでほしいものです。

子どもたちにとって、健康で安全に楽しい冬休み、思い出に残る有意義な冬休みとなること、そして、1月6日(金)に子どもたちの元気な姿に会えることが本校教職員みんなの願うところです。

本年も本校の教育活動にご協力・ご支援をいただき、ありがとうございました。保護者・地域の皆様にお礼を申し上げます。そして、子どもたち、保護者・地域の方々にとって良い年を迎えられますよう、ご祈念いたします。

完成間近! 体育館大規模改修!

4月8日に本年度の入学式を行ってから、本格的に大規模改修工事が始まりました。体育の時間やミニバスケットボール、体操等の部活動、水泳指導、そして、PTAバレーボール、さらに駐車場等々でご不便をおかけしました。

長雨等の影響があり、遅れが心配されましたが、1月末には完成の予定です。新しい体育館での6年生を送る会、卒業式、親子レクが待ち遠しいですね。

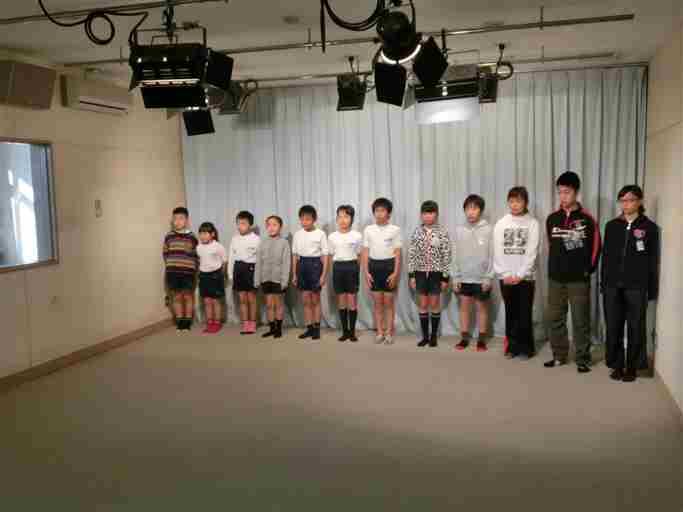

卒業アルバム用写真撮影を行いました!

13日(火)、20(火)に卒業アルバム用写真の撮影が行われました。6年生は、12月に入って部活動や対外的な行事がほぼ終わり、「小学校卒業」を感じる機会が増えてきました。19日の職員会議では、6年生を送る会の実施計画案や6年生の卒業プロジェクトについて協議しました。6年生の子どもたちから、卒業文集の原稿も依頼されました。

寒さが幾分和らぎ、冬の日の光がさす中、卒業アルバムに掲載される記念写真を撮影しました。ちょっぴり緊張しつつも、晴れやかな表情で臨んでいた子どもたち、できあがる写真にはどんな表情で写っているのでしょうか。卒業の実感がまたちょっと強くなった日になりました。

6年生には、どう行動するかが常に問われています。これからも、本校の顔として、楽しく思い出深い卒業までの日々にするためにがんばってほしいと思います。

思春期講演会を実施しました!

19日(月)、助産師の川島広江先生を講師にお招きして、6年生を対象に、「思春期講演会」を実施しました。ねらいは、以下の2つです。

1 生命の大切さについて考え、自分という存在を大切にしようとする 気持ちを育てる。

2 思春期の心と体の変化を肯定的に受け止め、自分やまわりの人を思いやる気持ちを育て

る。

事前アンケートで、自分の心や体のことで困っていることや心配なことがないという児童が80%、また、大人に変化していくことを肯定的に受け止めている児童が80%います。しかしながら、不安に感じていたり、大人に近付いていくことが不安だったり、いやだったりする児童も20%います。

講演会では、「大切な“いのち”」「思春期の心と体の変化」についてお話をいただきました。最後に、講師の先生から、「自分のいのちも、相手のいのちも宝物。生まれてきてくれて本当にありがとう。みんなが、『自分で決めて生まれてきたいのち』を大切にできるように応援しています」という力強いメッセージをいただきました。

○ 子どもたちの感想から

・命の始まりはすごく小さいのに、それが大きくなるのがすごいと思った。

・子どもが生まれるということは、親も子どもも大変なんだとわかった。

・ふざけて友達に、「ばか」などと言ってしまうことがあるので、もう言わないようにする。

・イライラしたときに、人にあたってしまうことがあったので、これからは深呼吸して気持ちを切り替えていきたい。

・生まれてくるときに赤っぽいから赤ちゃんということがわかった。

・言葉も暴力になるということがわかってびっくりした。

・改めて命の大切さがわかった。

・赤ちゃんは何もできないと思っていたけど、生まれてくるためにいろいろなことをしているのがわかった。

・言葉の暴力を家族にしてしまうことがあるので、自分の気持ちをコントロールして言わないようにしたい。

・自分が生まれてくるのに、お母さんがすごくがんばってくれたことがわかった。

・思春期にどのような変化が起こるのかがわかった。

幼稚園・保育園・保育所・小学校連絡会議開催!

16日(金)、佐原小学区の幼稚園(3園)、保育園(2園)、保育所(2所)の担当者と本校担当者による連絡会議を開催しました。

主な内容は、1,2年生との交流学習(生活科)や小学校入学にあたっての調査や説明会の実施、学級編制を始めとする諸手続き等についての説明・協議、幼稚園、保育所等からの要望です。

この幼・保・小の連携で大切なことは、幼稚園(保育園、保育所)入園から小学校卒業までの期間の子どもの成長について、職員が話し合い、相互理解を深め、お互いに歩み寄り、一人一人の子どもの成長につなげていくことだと思います。

今日の一歩は小さな一歩かもしれませんが、今日よりも明日、明日よりも明後日、この一歩がより大きくなるよう手を携えて、子どもたちのよりよい教育環境を提供できるように取り組んでいきたいと思います。

第3回佐原学プロジェクト会議開催!

今年も残すところ12日となりました。このところ、14日、15日と校内研究会、本日は初任者の授業研究のための主任による示範授業と研修続きの毎日です。

そのような中、11月末に始動した「わくわく佐原学(仮称)」のプロジェクトチームによる第3回会議を16日(金)に開催しました。

今回は、官公庁や名所・旧跡等から収集したリーフレットやパンフレットを活用したり、各学年の今までの実践を洗い出したり、佐原学として取り入れられそうな学習財を発掘したりというようなことを、フリートーキングで行いました。冬季休業中の自主研修(?)の課題にも話題が及び、プロジェクトメンバーの意識の高さに脱帽です。

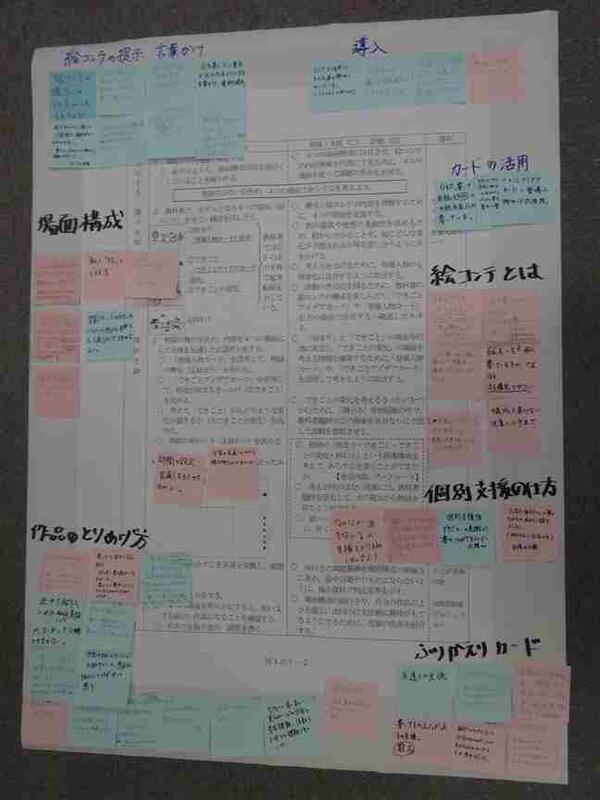

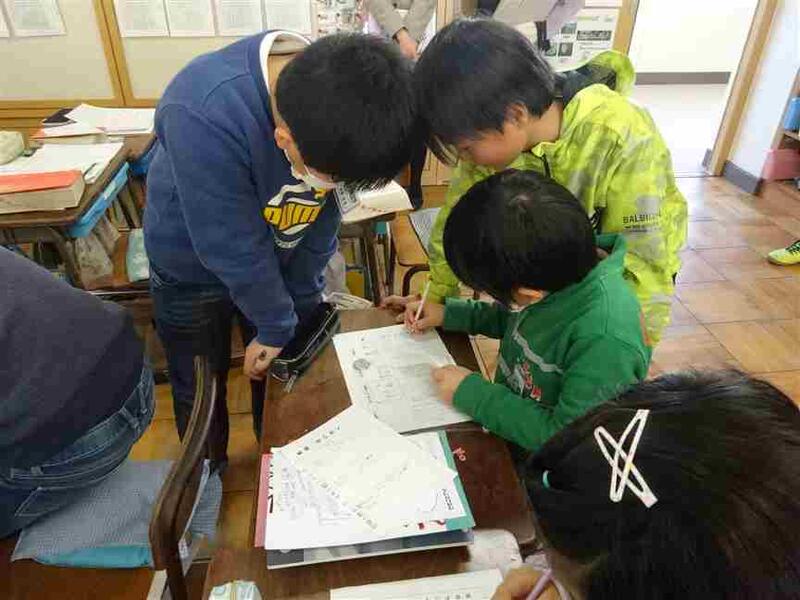

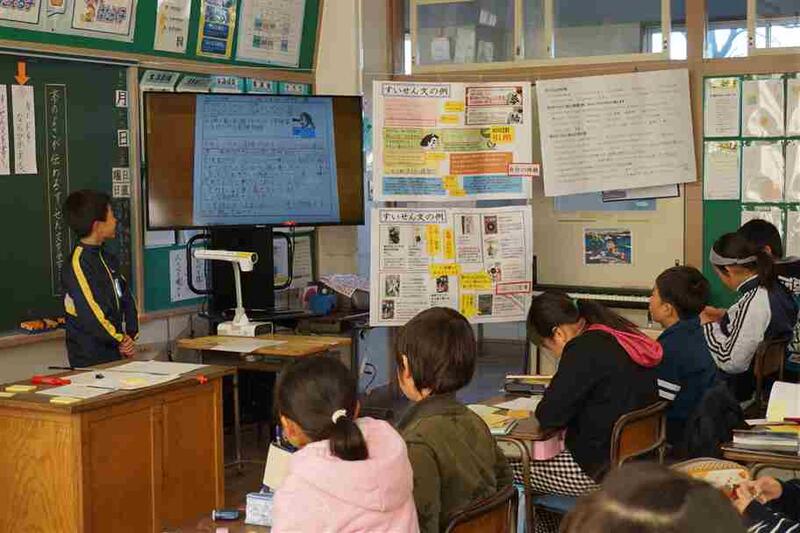

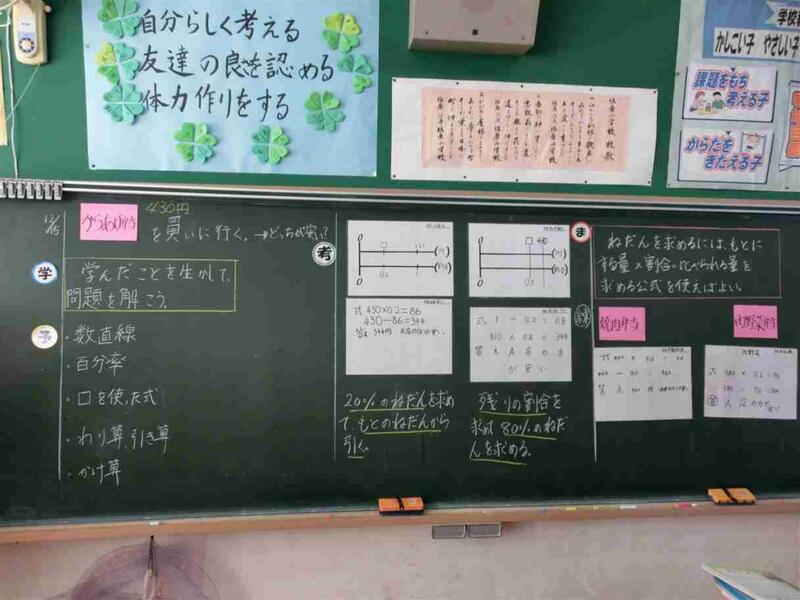

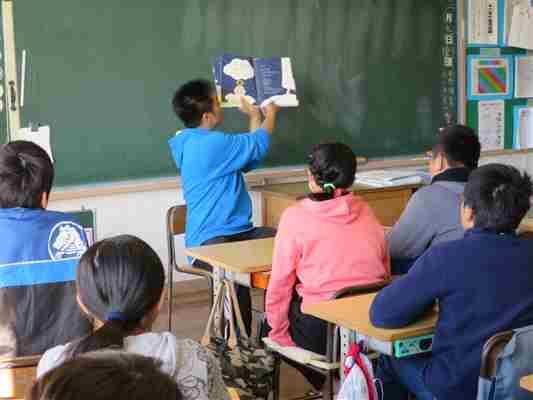

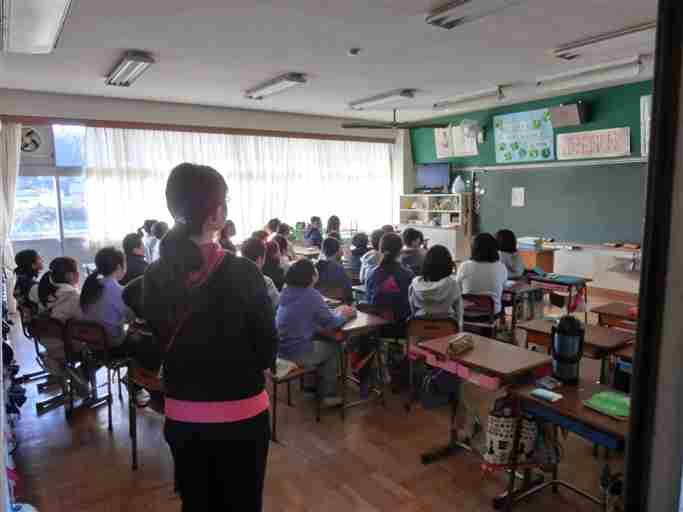

確かな学びの早道「読書」事業&第3回校内研究会

確かな学びの早道「読書」事業の実践協力校として、14日(水)に、県教育庁指導課から講師をお招きして、6年2組で研究授業を行いました。「1年生に向けて物語を書こう」という単元を構成し、「自分の選んだ絵本を読み、どのように物語を作るのかをイメージして、学習の見通しをもつことができるようにする」という目標を設定しました。子どもたちは、明確なめあてをもって、意欲的に取り組むことができました。

また、15日(木)には、北総教育事務所から3名の講師をお招きして、第3回校内研究会を実施しました。授業展開学級は、以下のとおりです。

【国語科】自分の思いや考えを豊かに表現できる子どもの育成

~ 「書くこと」の指導の工夫を通して ~

2年5組「生きもののことをせつめいしよう」

3年2組「物語のおもしろいところをしょうかいしよう」

4年1組「物語を書こう」

5年1組「本のすいせんをしよう」

【算数科】活用力の向上を目指した算数科学習

~ 知識・技能の定着、算数的活動の充実、活用教材の開発 ~

1年3組「おおきいかず」

2年4組「かけ算(2)」

4年3組「変わり方調べ」

5年2組「比べ方を考えよう(2)」

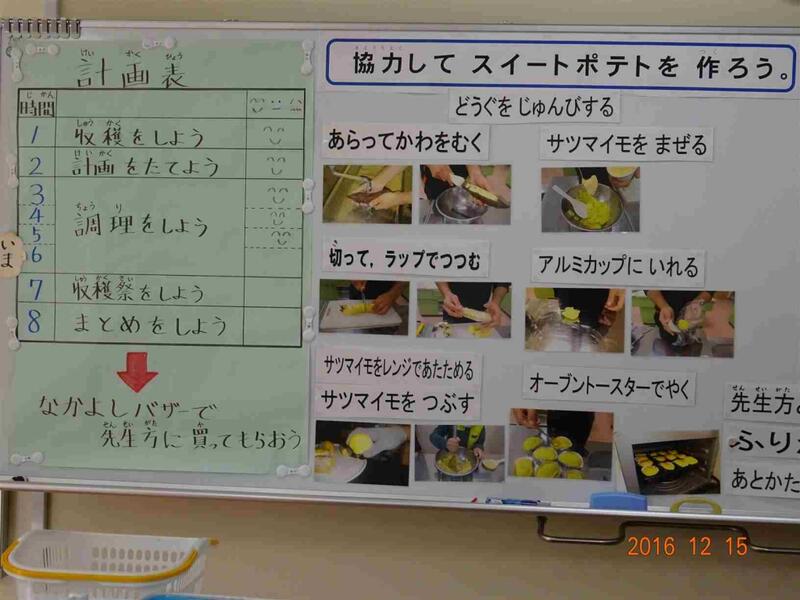

【特別支援教育】共生し合える子どもの育成を目指して

~ 一人一人の教育的ニーズを踏まえた友達とのかかわりを通して ~

ほし1、ほし2合同「収穫祭をしよう」

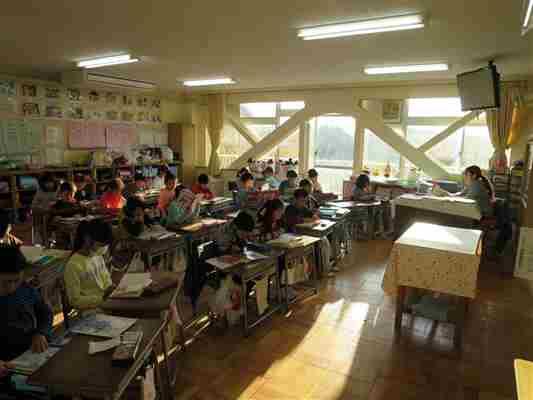

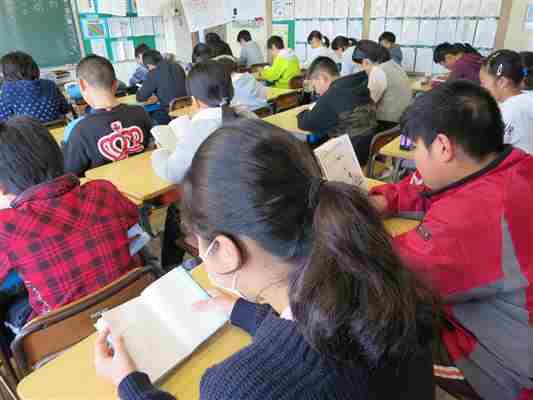

どの学級も、子どもたちが活発に発言したり、じっくりと考えたり、協力して活動したりして、熱心に学習している様子が伝わってきました。

【確かな学びの早道「読書」事業】

【国語の授業のようす】

2-5 2-5 3-2

4-1 4-1 4-1

5-1 5-1

【算数の授業のようす】

1-3 2-4 4-3

4-3 5-2

【ほし組の授業のようす】

感染性胃腸炎の予防について(注意喚起)

冬場に流行しやすい感染性胃腸炎ですが、本校でも感染した児童が急激に増えていて、特に1年生が多い状況です。感染の機会は至るところにあり、特に学校内では容易に広まりやすい反面、一旦流行すると十分な対策をとることが難しい状況にあります。

そのため、早期の対応が最も重要になります。周囲の人への感染の機会を減らすために、胃腸炎症状がある児童は学校内に長時間いることを避け、早めに自宅で休ませる必要があります。また、ご家庭では、児童に胃腸炎症状がある場合には、無理に登校させないようにしてください。

感染性胃腸炎の予防について、以下のことにご留意くださいますようお願いします。

1 感染性胃腸炎の病原体

様々な細菌、ウイルスなど複数あるが、冬場の発生原因は、「ノロウイルス」が多い。

感染源はカキなどの2枚貝や、感染者の便、嘔吐物などに存在する。

2 「ノロウイルス」の特徴

・感染力が強く、経口感染が多く、誰でも感染し、特に低学年では集団感染しやすい。

・ノロウイルスは、貝の中ではなく、人の小腸粘膜で増殖し、少数(10~100個)の

ウイルスで感染が成立する。

・低温で1週間くらい感染力を保つため、冬場に感染者が多い。

・アルコールや酸には抵抗力が強く、加熱と高濃度の塩素が効果的である。

3 潜伏期と症状

・潜伏期は24時間~48時間くらいである。

・主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であるが、発熱(38℃以下)、咽頭痛などか

ぜに似た症状が主であることも少なくない。通常3日以内で症状は軽減するが、便には

2週間くらいウイルスが含まれているので、感染者は十分な手洗い、入浴時の洗浄に注

意する。下痢、嘔吐等で脱水症を起こしやすいので、水分補給をしっかりする。

4 予防対策

※ 学校では

・運動した後、そうじの後、下校後、食事の前には、うがいをよくし、せっけんでよく

手を洗うよう指導する。

・タオルは必ず自分のものを身に付けて使用するよう指導する。

・必ず上履きをはくよう指導する。靴下は、帰ったらぬいで足を洗うよう指導する。

※ 家庭では

・うがい、手あらいなどの衛生に心がける。

・食材については、生ものはひかえ、加熱85℃以上、1 分以上火を通したものを食べる

よう心がける。

・調理器具の洗浄、消毒方法はまな板、包丁、ふきん、ボール等は次亜塩素酸ナトリ

ウム(ハイター等)200㎎を1リットルに溶かし、5分以上つけこむ。その後、

水道水で完全に洗い流す。または、85℃以上で1 分以上の加熱をする。

・汚物の処理方法は、床上の嘔吐物、便等は、直接手が触れないように、ビニル手袋

をはめ、ペーパータオルなどでおおい、ビニル袋等に入れ、しっかりウイルスの浮

遊を防ぐ。その後、床をハイター等うすめた消毒液で拭く。

・規則正しい生活をし、睡眠、休養、栄養に気をつけ、免疫力の強いからだにするこ

とを心がける。

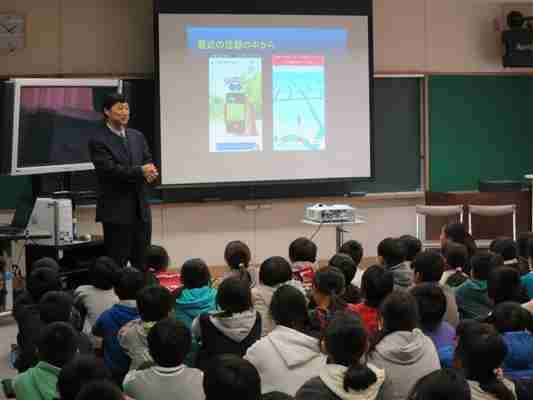

防犯教室を実施しました!

14日(水)、香取警察署生活安全課から講師の方をお招きして、6年生を対象に防犯教室を実施しました。ケータイ・スマホは非常に便利な道具ですが、使い方を誤ると日常生活に支障が出たり、友人関係のトラブルや犯罪に巻き込まれたりする危険性があります。逆に、本人にはそのつもりがないのに自分が誰かを攻撃してしまうなどの加害者になる危険性もあります。

また、インターネットはいつでも欲しい情報が得られます。勉強でわからないことが出てきたとき、検索をすれば単語の意味もわかるし、世界で、今、何が起こっているのかといったニュースも知ることができます。それに、メールを使えば、瞬時にしてあらゆる場所にいる人や友達に手紙を出すこともできます。知識が広がり、便利な面がある一方で、危険も多く、予期せぬページへとつながることも多々あります。

このような危険性について、具体的な事例を挙げて話してくださいました。子どもたちは情報に敏感で、保護者よりはやくいろいろなことを覚えます。ケータイやスマホについてもあっという間に使いこなします。ご家庭でも、ケータイやスマホ、インターネットの使い方について話題にしてみてはいかがでしょうか。

以下に、表題のような啓発依頼がありましたので、掲載しました。ご一読ください。

児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」増加に伴う広報・啓発

警察庁生活安全局少年課から文部科学省、県教育委員会、市教育委員会を経由して、表題のような広報・啓発の依頼がありました。おもに、中学生、高校生の被害が増加傾向にあるとのことです。小学生も被害にあっていて、平成27年中に被害にあった小学生は、5.3%(20人)、平成28年上半期にあっては、6.7%(16人)と増加傾向にあります。

文書には、「中学生、高校生やその保護者等に対し、自画撮り被害防止のための広報・啓発をお願いします」となっていますが、小学生の保護者も、以下の事項についてご注意ください。

○ 自分の裸をスマホ等で撮影してはならないこと。

○ 先輩や友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真を送ってはならないこと。とりわけ、面識のない者(SNSの相手等)に対しては、絶対に写真を送ってはならないこと。

○ デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは非常に困難になること。

○ 軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険(被害)が生じてしまうおそれがあること。

○ 友達等に裸の写真を送るよう求めたり、友達等の裸の写真を送ったりするほか、友達等の裸の写真をスマホに保存した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被疑者として検挙・補導されてしまうおそれがあること

ワンポイント避難訓練!

13日(火)、昼の清掃時に、ワンポイント避難訓練を実施しました。今回は、職員や児童には事前予告せずに、緊急地震速報の合図で行いました。ワンポイント避難訓練は、

「いつ起こるかわからない地震に備えて、いつ、どんな場所にいても、一次避難を安全に行う能力と態度を育成し、災害から自分の身を自分で守ることができるようにすること」をねらいとしています。特に、いざという時に「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所で身を守るという意識を高めていきたいと思います。

子どもたちは、放送にあわてることなく素早く反応し、机の下に身を隠したり、グラウンドの中央に移動したりと、いざという時に備えて自分の身を守る行動がとれました。

ご家庭でも、それぞれの部屋でどこが安全なのか、避難場所はどこか等々、お子さんと話し合ってみてください。「備えあれば憂いなし」「天災は忘れたころにやってくる」等々を肝に銘じておきたいものです。

【グラウンドでの避難の様子】

【教室・廊下での避難の様子】

校内マラソン大会閉会式を行いました!

6日(火)に実施した校内マラソン大会の閉会式を校内放送で実施しました。各学年男女別に上位6名に賞状と楯を授与しました。どの子も胸を張って、目を輝かせ、大きな声で返事をすることができました。上位入賞を誇りに思うとともに、がんばったという自信がそのような態度にも表れていると感じました。

閉会式では、以下のような話をしました。

「マラソンは、よく人生にたとえられます。また、自分との闘いであるとも言われます。始めは勢いよく走れますが、やがてくたびれて苦しくなってきます。そのときに、がんばってスピードを落とさずに走り続けます。けれど、また少しすると苦しくなってきます。そのときもまたがんばって走り続けます。

この繰り返しで、速くゴールできる人と途中であきらめてしまい、遅れてしまう人に分かれます。走りきるだけの体力をつけるための事前練習をしっかり行ってきたことと、あきらめてしまいそうになる自分自身の心に負けない忍耐力や精神力によってきまってくるものだと思います。

これから先、困難にぶつかったときには、このマラソン大会で学んだ『目標に向かってしっかり準備して力をつけること』、『あきらめずに粘り強く続けること』を思い出して、あきらめることなく、困難に立ち向かって乗り越えていってほしいと思います。

皆さんを支えてくださった全ての方々に感謝しながら、マラソン大会を振り返ってください。」

【各学年の入賞者】

1年 2年 3年

4年 5年 6年

【事前指導】

【賞状授与】

5年 6年

読書の充実を目指して、「朝の読書」をがんばっています!

本校では、朝の静寂の10分間から一日の教育活動が始まります。運動部と文化部に加入している児童は、朝練習を行っていますが、それも7時50分には終了し、「朝の読書」に確実に間に合うようにしています。「朝の読書」の原則は、次の4つです。

1 みんなでやる

2 毎日やる

3 好きな本でよい

4 ただ読むだけ

この「朝の読書」を通して、子どもたちは読書の楽しさを知り、読書が習慣化してきています。ちなみに、「朝の読書」とは、小・中・高校の各学級・ホームルームで、毎朝、10分程度の時間を設定し、各自が持参した本を自由に読むという活動です。

子どもたちの言動から

朝、旧第三校舎前で登校指導をしていると、子どもたちは、大きな声で「おはようございます。」と元気にあいさつをしてくれます。最近は先にあいさつしてくれる子どもたちが増えてきていて、寒さとは反対に、心がぽかぽかしてきます。

ここのところ、定番の「おはようございます。」に加えて、「いつもありがとうございます。」とあいさつしてくれる子もいます。

これは、先生方にお願いして、朝の会で、「見えないところで学校教育を支えてくれている方々がいる。」ということを話してもらった成果だと思っています。内容は、次のようなものです。

「佐原小学校には、勉強を教えてくれる先生方がいるだけでなく、みなさんが安全で楽しく学校生活を送ることができるように用務員さんや支援員さん、図書室事務員さん、給食の配膳員さんなど、たくさんの人たちがいて、みなさんの見えないところで支えてくれています。」

「学校でみなさんのために働いているすべての人たちに、感謝の気持ちを込めてあいさつができるようになってほしいと思います。それだけでなく、『いつもきれいに掃除してくれて、ありがとうございます』、『いつも給食の配膳、ありがとうございます』、『図書室を使いやすいようにしてくれて、ありがとうございます』など、言ってもらった人がうれしくなるようなあいさつをしてほしいと思います。」

先生方の呼びかけにすぐに反応し、行動で示してくれた子どもたちに大きな拍手を送りたいと思います。

PTA一日参観時の保護者の方々の感想から

11月にPTA一日参観を実施しました。その際、多くの保護者の方々から感想をいただきましたので、抜粋して紹介いたします。

○ 子どもたちにとっては長いであろう授業時間を、一生懸命に取り組んでいる姿に、成長を感じるとともに、先生方のご指導に本当に頭の下がる思いでした。

○ 教室のかべに写真や絵などがたくさんあり、いろいろなことが(学校での様子が)よくわかりました。

○ 子どもたちは楽しそうに授業を受けていました。途中で子どもの興味を引きつけるような先生の声かけがよかったです。

○ 先生方がよく見てくださって本当に感謝しています。次の参観も楽しみです。

○ クラスメイトの笑顔がいっぱいで楽しく学校生活を送っているのがよくわかりました。うれしくもあり、安心しました。

○ 先生と子どもたちの言葉のキャッチボールがいつ来てもあたたかく、かつテンポよく、とても好きです。クラスがよい雰囲気で、楽しく参観させていただきました。

○ As usual very good balance by teacher. Pace of classwas excellent: all of the students could follow along. Excellent!

○ 小学生とは思えないほどのエネルギーとすてきなハーモニーと佐原小らしさを見せてもらいました。

△ 活発に手を挙げ、楽しい雰囲気で授業が行えてとてもよいなと思いました。反面、途中で話をさえぎって話し始めてしまったり、授業中に歩いてしまったりする場面が見られたので気になりました。

△(授業内容について)クラスによって差があると思いました。

これらの感想から、「こうあってほしい!」という保護者の思いが読み取れます。

授業の様子や内容に学級差があること、授業中の話の聞き方、態度(立ち歩き)などに対するご指摘については真摯に受け止め、今後の指導に役立てていくことを職員間で共通理解しました。多くの貴重なご意見、ご感想をいただき、励みになりました。

第57回校内マラソン大会実施!

好天に恵まれ、「第57回校内マラソン大会」を行いました。子どもたちが練習の成果を十分発揮できるように、全職員が前日は暗くなるまで、当日は朝早くからコートブラシをかけてグラウンドを整備したり、走路をチェックして安全面に気をつけたりと細心の注意を払って準備しました。まさに、「チーム佐原小」としての底力を発揮して、子どもたちのために万全の体制を整えました。また、安全協会の4名の方々には長時間にわたり、子どもたちの安全確保にご尽力いただきました。ありがとうございました。

この日をわくわくして迎えた子、走るのが苦手で不安な気持ちで迎えた子、何位になるとか、何秒縮めるとか具体的な目標をもって臨んだ子等々。開会式の意気込み発表では、各学年2名の代表児童がめあてを発表しました。どの子もしっかりとした態度で意気込みを話すことができました。

8時45分、予定どおり2年生女子からスタート。最終の6年生男子まで、ほぼ日程どおりに進行することができました。一人一人が自分の目標に挑戦し、これまでの練習の成果を出し切って、全力でゴールを目指して走り抜きました。

試走のタイムを縮めたり順位をあげたりした子、練習では出せなかった記録で見事に走りきった子…。どの子も最後まであきらめずに完走することができました。最終着が決まっていても、最後のランナーに学級・学年の枠を超えて声援を送った子どもたち、そして、その声援に応えて全力で走りきる子の姿に感動しました。全力でがんばった児童の皆さん、実に立派でした。

また、200名を超える多くの保護者の皆さまが応援に駆けつけ、温かい声援をおくってくださいました。子どもたちの何よりの励みとなりました。ありがとうございました。

○ 6年生女子の感想

今年のマラソン大会は、今までのマラソン大会とは違って、小学校生活最後という思いが強かったので、少し緊張しましたけど、自分のペースで1,800mを走りとおすことができました。また、6年生らしい応援もできたと思います。駅伝部に入ったり、自主練習をしたりした成果が出てよかったです。

○ 6年生男子の感想

マラソン大会では1,800m走りました。走り終えてよくできたと思うことが2つあります。1つめは、全力を出し切って目標としていた6分30秒は切れなかったけど、6分31秒といういい記録が出せたことです。2つめは、ゴールした後、走っている友達をしっかり応援できたことです。小学校でのマラソン大会はこれで終わりですが、この経験を生かして中学校でも部活動や勉強に一生懸命取り組みたいと思います。

【準備完了したコース】

【開会式(放送)】

【スタート地点で】

【準備運動】

【走っているようす】

10日から冬の交通安全運動が始まります!

冬休みまであと17日となりました。子どもたちは、学習に、生活にがんばっている毎日です。例年、年末は交通事故が増加傾向にあり、重大交通事故の発生が予想されます。子どもたちが交通事故の被害にあわないように、交通ルールの遵守を指導していきます。

さて、昨日、地域の方から交通安全について情報提供がありました。

① 横断歩道上で両手を広げて車を通さないようにしている。クラクションを鳴らしてもやめない。

② 出勤のために駐車場から車を出そうとしているのに、その前に車を停車させて子どもをおろしている。

③ 諏訪下周辺の一方通行の道路に駐停車している車があり、渋滞のもとになっている。

様々な事情があることとは思いますが、ルールとマナーを守って近隣の迷惑とならないようにお互いが気をつけたいものです。

11月末現在、千葉県の交通事故死者数は163名で、前年比+9名となっており、

愛知県に次いで全国ワースト2位という不名誉な記録となっています。また、香取警察署管内を見てみると死者数9名で、市原警察署管内に次いでワースト2位。こちらも不名誉な記録です。

小学生の交通事故では県内で3名が亡くなり、前年比+2名となっています。3名の状態別は、1名が歩行中、2名が乗用車乗車中となっています。

この冬の交通安全運動の重点でもありますが、ご家庭では、「後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの正しい着用」を、ぜひ、子どもたちに徹底させていただきたいと思います。また、保護者の皆様におかれましても、「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」を徹底してくださいますようお願いします。

第16回多古町近隣小学校駅伝大会!

3日(土)、多古町あじさい遊歩道周辺を会場に、第16回多古町近隣小学校駅伝大会が開催されました。この大会は、男子の部5区間、女子の部5区間と男女別に競われていましたが、2年前から男女混合で3名ずつ計6区間での競技となりました。

選手層の厚い本校としては、男女別5区間で競うほうが有利なわけですが、小規模化している近隣校の現状を見ると、男女混合6区間で競うほうが参加しやすいというのが当然です。

子どもたちは、香取市小学校駅伝大会が第3位だったので、そのリベンジに燃え、意気込んで練習してきました。この大会が平成28年度の最後の大会であり、練習の成果を十分に発揮して悔いの残らない走りをするよう伝えました。

子どもたちは練習の成果を遺憾なく発揮してがんばりましたが、惜しくも第3位という結果でした。6年生は最後の大会でしたが、いままで佐原小学校の顔として、成績はもちろん態度面でも立派にリードしてくれました。5年生は今日の結果に決して満足していない様子が伺えました。この悔しさを来年度の大会で晴らすぞという決意を新たにしたことと思います。また、5年生女子が第2区で区間賞を受賞しました。

明日は、校内マラソン大会。今まで心を一つにしてがんばってきたチームメイトが、明日は競い合うライバルとなります。熾烈な上位争いとなりそうです。

なお、優勝は小見川中央小で3連覇、準優勝は小見川東小学校でした。奨励レースの部では、本校が、男子が1位と6位、女子が1位と2位を独占しました。土曜日にもかかわらず、多くの保護者の方々が応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございました。関係者の方々、お疲れ様でした。

火災を想定しての避難訓練実施

2日(金)、本年度3回目の避難訓練を実施しました。今回は、8時30分に家庭科室及び第2理科室で火災が発生したという設定です。

今回の避難は、7分27秒で完了しました。全員の避難完了後、次のような話をしました。

「『おかしも』の約束を守って安全に避難することができました。香取地区での火災発生状況は、昨年が70件、今年は12月2日現在で53件発生しており、平均して1週間に1回以上火災が起きている計算になります。万が一、佐原小学校で火災が発生してしまった場合、最も大切なことは、全員が早く安全な場所に避難して、死亡者や負傷者を出さないことです。火災でこわいのは、火よりも煙に巻かれて一酸化炭素中毒になることです。ですから、ハンカチで煙を吸うのを防いだり、低い姿勢になったり、話したりしないことが大切です。今回の訓練は、全体的にはよくできましたが、ハンカチをもっていない子が何人か見られました。『自分の命は自分で守る』という強い決意をもって、避難訓練はいつも100点だと胸を張って言えなければなりません。」

【階段での避難のようす】 【廊下での避難のようす】

全校朝会、校内放送で実施!

1日(木)、12月の全校朝会を実施しました。今回も前回に引き続き、校内放送で行いました。

今月の歌を斉唱したあと、児童会本部役員からのお知らせ、委員会からのお知らせがありました。

次に、賞状伝達を行いました。子どもたちの活躍がめざましく、運動関係、図画関係、書写関係と多くの賞状を伝達しました。受賞された皆さん、おめでとうございます。また、前回から実施した受賞者の一言感想ですが、今回も内容の濃い感想発表ができました。

最後に校長の話として、次の3点について、パソコンを使って説明しました。

1 子どもたちの活躍のようす

・ふるさとフェスタさわら2016

・香取市小学校駅伝大会

2 最近、気になること

・学習中の姿勢

・鉛筆の正しいもち方

3 今日の本題「小野道風について」(新橋本の山車人形)

「あきらめなければ、いつかはできるようになる」という話です。

皆さんも、道風を見習ってこれから練習する書き初めをがんばりましょう。

【掲示委員会・給食委員会からのお知らせ】

【駅伝・ポスターコンクールの賞状伝達】

【校長講話・小野道風の話】

学力向上強化月間継続中!

また、1日未明にうれしいニュースが飛び込んできました。エチオピアの首都アディスアベバで開かれている国連教育科学文化機関(ユネスコ)の政府間委員会は30日(日本時間1日未明)、日本が無形文化遺産に提案していた「山・鉾・屋台行事」の登録を決定しました。

山・鉾・屋台行事は「佐原の大祭の山車行事」など地域の安泰や厄よけを願う全国18府県の祭礼行事計33件で構成されています。迎えた神をにぎやかし、慰撫するため、木工や漆塗り、染め物といった伝統工芸で華やかに飾り付けた山車などの造形物が街を巡るのが特徴です。いずれも国の重要無形民俗文化財に指定されています。

さて、学力向上強化月間を設定して3週間が過ぎます。学習規律については、年度当初から重点課題の一つとして取り組んできましたが、改めて学力向上強化月間最初の週に、各学年の学習規律の定着状況チェック(担任による自己評価)を実施しました。結果は以下のとおりです。

・机上の整理については、どの学年もおおよそ身についています。(2.9)

・学習中の姿勢は、高学年が低い傾向がうかがえます。(2.1)

・下敷きの使用は、2、3年生の定着率が低いようです。(79%)

・鉛筆の正しいもち方は、1年生が一番よく、高学年が低い傾向です。(44%)

・学習問題とまとめの板書は全学年ほぼ板書しています。(3.2)

・聞く姿勢、話す姿勢は低学年がまだ不十分なようです。(2.3)

(4:そう思う 3:ややそう思う 2:あまり思わない 1:思わない)

学力向上強化月間終了後、速やかに同じ項目で学習規律の定着状況をチェックします。確かな学力の向上を図るためには、学校において、支え合い、高め合う学級や学年集団づくりを行うとともに、子どもたちが落ち着いた雰囲気の中で学習に集中することができる環境づくりに取り組むことが重要です。

そのためには、学びの基盤となる学習規律を子どもたちに定着させることが求められます。学習規律は、学級集団の中で自然に確立されていくものではなく、教師の意図的・計画的な指導によって、子どもたちに身に付いていくものです。また、子どもたちの守るべき学習規律は、教師が守るべき指導の規律でもあります。校内の教師間の共通理解や全教師による共通実践が欠かせません。各学年の学習規律のさらなる定着を期待したいと思います。

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。