文字

背景

行間

児童の様子

寒さが厳しくなってきました。 12月20日(火)

1年生は、昇降口前でイチゴを育てています。朝スクールバスから降りたら、まずイチゴの状態を見ます。つい先日までは水やりも行っていました。

ところがこの寒さです。鉢の中の土は凍り、葉っぱも霜が付き、水やり用のペットボトルの水もカチンカチンに凍っています。

鉢の周りの土や花壇の土には霜柱が立ち、何人かはくつで踏んで「ザクッ、ザクッ」という感触を楽しんでいます。冬が到来しましたね。

明後日は冬至です。今年の1月6日には大雪が降り、翌朝はスクールバスが動けずに大変でした。この冬も雪が降るのでしょうか。子供たちは楽しみにしていますが、大人はたいへんです。本校には、まだ半袖短パンの強者(つわもの)男子が数名います。カゼをひかないことを祈ります。冬休みまであと3日。そして、クリスマスまであと4日です。 (文責 海寳)

書初め練習はじまりました。 12月15日(木)

昨日は、3年生が5・6校時に行いました。お題は「いけ花」です。

今日は、1・2校時に5年生が、3・4校時に6年生が行いました。5年生のお題は「友の便り」で6年生のお題は「強い決意」です。

今日の指導では、まず太筆で筆遣いの基本の確認をしました。筆を立てること、筆圧のコントロール、筆をやわらかくまわす練習です。様々な線を書いてみました。そのあとで、子供たちを前に集め、実際に書いて見せました。筆遣いを見せるためです。書く速さも見せました。速さではありません。遅さです。ゆっくりとじっくりと書きました。名前も書きました。字の大きさと、書く場所、そしてバランスです。そのあと、各自で練習しました。

練習の前にはこう言いました。

「全員が集中したとき、聞こえるのは紙がすれるカサカサという音だけになるんだよ」と。

見事にその音だけが響き、集中した練習ができました。あとは各自でどれぐらい練習するかです。

文字は一生の財産です。デジタルの時代になり、かえって自筆の価値が高まっています。美しく整った文字が書けるように練習を頑張りましょう。一生懸命に頑張りましょう。 (文責 海寳)

今日の授業から 12月14日(水)

1年生は音楽の授業です。久しぶりに特別非常勤講師の安増先生が来てくださいました。今日は、クリスマスの歌に合わせて、リングベルで鈴の音を鳴らします。ピアノの伴奏で楽しく歌い、途中で鈴を鳴らします。クリスマスの雰囲気で盛り上がって、子供たちも思わず体が動き出します。

3年生は体育で鉄棒と一輪車をやっています。2つのグループに分かれて、かわりばんこにやります。鉄棒は逆上がりに挑戦です。腰に補助ベルトを巻いて、一心不乱に練習に打ち込んでいます。もうできるようになった子は

「見て見て~」

と言って、見せてくれます。

「すごいね~」

と返すと、もっとやってくれます。

「いっぱい練習したんだよ」

と自慢げに話してくれます。練習の成果ですね。

「練習はうそをつかない」「練習は裏切らない」

という言葉は、まさに的を射ています。

多くのスポーツでもそうですが、コツはいかに力を抜くことができるかですね。バランスと脱力、そして一点に力を入れる。そのへんの力加減を、遊びの中で体得してほしいものです。

では、空き缶の一定量とはどのくらいだと思いますか?

答えです。重さで言えば約800kg、空き缶の数で言えば、約32,000~36,000個になります。気が遠くなりそうですが、着実に近づいています。1月14日のリサイクル活動の際にも、ぜひご協力をお願いします。 (文責 海寳)

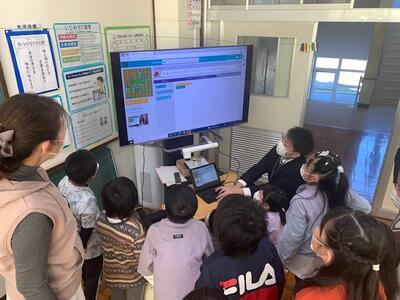

今日の授業から 12月7日(水)

3年生は、タブレットパソコンでプログラミングの学習です。GIGAスクールサポーターの遠藤さんの指導で、「ビスケット」というプログラムを行いました。えんぴつボタンを押して、画面上に動物などのキャラクター(部品)を描きます。その部品にいろいろな指示を与えて、部品を動かしてアニメーションのようにします。みんな一心不乱に絵を描いています。まるでゲームやアニメーションのクリエーターのようです。この子たちが大人になるころには、このような職業が普通になっているのかもしれませんね。

以上、今日の授業の様子でした。上学年はまた次の機会に紹介します。 (文責 海寳)

マラソン大会で燃えた! 12月1日(木)

低学年男子から高学年女子まで6レースを順調に消化しました。グラウンドには応援の声が響き渡り、出走した全員が途中棄権することなく最後まで走り切りました。全員の「最後まであきらめない気持ち」に感動しました。

役員の児童の皆さん、たいへんお疲れさまでした。 (文責 海寳)

5年生 国語 立場を決めて意見を交流しよう。 11月29日(火)

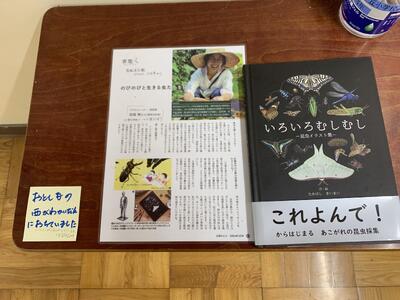

読書のススメ 11月25日(金)

今回は、1年担任のS先生、少人数指導教員のH先生、そして特別支援行使の I 先生の3人です。3冊ともとても魅力的で、すぐにでも読みたくなる紹介の仕方です。ディスプレイの仕方が、さすがマイスターとうなってしまうぐらいの見事さです。ぜひ、本を手に取って読んでみてください。きっと新しい世界が広がりますよ。 (文責 海寳)

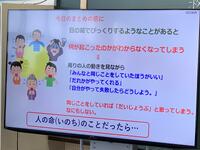

臨時の全校集会を開きました。 11月24日(木)

内容は、コロナの第8波が広がってきていることを受けてスクールバスの車内での態度を見直すこと、友達同士の呼び方について本人が嫌だと感じている呼び方をしないこと、更衣室内は密になることから声を発したりふざけたりしないことの3点です。

生徒指導主任のH先生が、パワーポイントでわかりやすく示してくれました。みんなで気をつけて、笑顔の絶えないわらびが丘小学校にしていきましょう。 (文責 海寳)

避難訓練(火災想定)を実施しました。 11月25日(金)

理科室から出火という想定で、火元に一番近い1年生の担任が「火事だぁっ!」と叫び、避難開始です。3年の担任がその声を聞きつけ、職員室に電話連絡し、全校放送で避難指示をする手順です。

今回は、西側階段のみを使っての避難です。防火シャッターは閉まってる想定で、防火扉を開けての避難です。火元から最も近い1年生そして2年生の順に避難しました。高学年は、階段の中央に寄り、下学年が避難するのを待ちます。

全学年がグラウンド奥に集合し点呼を終えたのが出火確認から約6分でした。その間、誰一人として声を発する児童はいませんでした。事前の約束をよく守りました。笑っている子もいません。皆真剣でした。避難の様子も、身を低くしてハンカチで口を押え、慎重に階段を下りました。「おかしも(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない)」の避難の約束をしっかりと守っての避難です。点呼を終えても静かに待っています。今日の避難訓練は100点でした。よい訓練になりました。 (文責 海寳)

1・2年生 マラソン試走 11月25日(金)

コースは、グラウンド奥から、野球場を回り、校舎裏手のスクールバス駐車場を折り返してグラウンドに戻るコースです。ここを2周します。

みんな力の限りがんばって走っていました。本番は、来週です。もうすぐですね。自己ベスト目指してがんばりましょう。 (文責 海寳)

5年生 校外学習 栽培漁業センター 11月24日(木)

茨城県鹿嶋市にある茨城県栽培漁業センターに見学に行ってきました。

5年生の社会科では漁業についての学習をします。その中で、育てる漁業について学びました。育てる漁業には養殖漁業と栽培漁業の2種類があります。養殖漁業は、稚魚を生け簀(いけす)などで飼育し、食べられる大きさになったら出荷します。栽培漁業とは、卵から稚魚になるまでの一番弱い時期を人の手で守り、その後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものをとる漁業です。

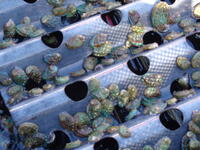

鹿島市の栽培漁業センターでは、主にヒラメとアワビ、ハマグリを育てているそうです。

ヒラメは、卵から10cmになるまで3か月程度育て、年間85万匹の稚魚を海に放流しているそうです。

今日は、ヒラメの水槽への餌やり体験をさせてもらいました。ヒラメフードを撒くと小さなヒラメが元気よく食べる様子を見ることができました。また、魚やナマコ、ヒトデを触らせてもらいました。水槽には、ヒラメとカレイが入れてあり、見分け方も教えてもらいました。さあどちらかわかりますか?(答えは最後に)ナマコやヒトデは初めて触る児童がほとんどで、手に取って体の様子を観察することができました。

社会科の授業で学習したことを実際に目で見て、説明を聴くことで、内容をより理解することができました。栽培漁業センターの方々ありがとうございました。

答え:目がついている面を上にして、左 ヒラメ 右カレイ だそうです。(文責 土井)

4年生 佐原の町並み探検 11月22日(火)

午前中の4時間を使って校外学習に出かけました。

昨日までの悪天候とは打って変わって、爽やかな秋晴れに恵まれる中、小野川沿いを散策することができました。

千葉県有形文化財に指定されている正文堂や中村屋商店、正上などの風情ある建造物を見ることができました。

伊能忠敬記念館では、伊能忠敬が日本地図を作った功績が展示されていました。

その中でも、200年前に伊能忠敬が歩いて作った日本地図と、現在の日本地図を重ねても、ほとんどズレがないことに子どもたちはとても驚いていました。

最後に 伊能忠敬が生前に残した「伊能忠敬の家訓」を紹介します。

第一 嘘をつかず、正直に生きなさい。

第二 身分や年の上下にかかわらず、よい意見は聞き入れ実行しなさい。

第三 人には尊敬・謙譲の心で接し、言い争いなどしてはいけない。

(文責 榮木)

4年生 人権教室 田中量教先生をお招きして 11月17日(木)

4年生は、3時間目に人権擁護委員の田中量教先生をお招きして、人権教室を行いました。

田中先生は、本校の多くの子供たちが通った「まんまる保育園」の園長先生でもあり、久しぶりの再会に子どもたちの嬉しそうな表情がうかがえました。

人権教室では、「名前 それは燃える命」の映像教材を観て、一人ひとりにつけられた名前を大事にすることを考えていきました。

物語の中では、主人公が些細(ささい)なことをきっかけに、自分の名前を馬鹿にされてしまいます。「なんでこんな名前にしたのよ!」とイライラしながら下校。それから、両親にどうしてこの名前をつけたのかを聞きます。「あなたが健やかに成長していほしいと願っていたからよ。」と、両親の愛情が詰まっている名前だと知り、主人公は前よりもっと自分の名前が好きになる。という物語です。

あだ名で呼ばれたら、どんな気持ちになる?という田中先生の問いかけに、

「嫌な気持ちになる。」

「毎日呼ばれたらどんどん落ち込んでいくと思う。」

「学校に行きたくなくなると思う。」

と子どもたちが答えていました。

田中先生は、「家族が愛情や願いを込めてつけてくれた名前だから、自分の名前も友だちの名前も大切にしよう。そうやってお互いを思いやりながら、6年生まで仲良く過ごしていってほしいな。」と話していました。

ぜひ、ご家庭でも「名前の由来」についてお子さんと話をする機会を設けてみてはいかがでしょうか。

最後に、映像教材でも使われていたゴダイゴの「Beautiful Name」の歌詞を紹介します。

だれかがどこかで答えてる

その子の名前を叫ぶ

名前 それは燃える生命(いのち)

ひとつの地球にひとりずつひとつ…

Every child has a beautiful name

A beautiful name, a beautiful name

呼びかけよう名前を

すばらしい名前を

どの子にもひとつの生命が光ってる

呼びかけよう名前を

すばらしい名前を

(文責 榮木)

折り紙のプレゼント 11月16日(水)

つぎは、今朝、1年生がスクールバスから降りてすぐに見せに来たものです。

イチョウの葉ですが、半分ずつ色が違います。こんなの見たことがありません。珍しかったので、皆さんにも紹介します。バスを待つ間に、バス停近くに落ちていたのでしょうか。いいものを見つけましたね。それにしてもおもしろい葉ですね。

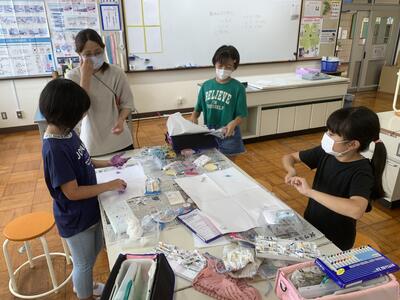

5年生 ミシンでソーイング 11月16日(水)

子供たちは、今日は初めてだったので、恐る恐るミシンに触り、紙の台紙で練習しました。早くすいすいと縫えるようになれるといいですね。よく練習しましょう。 (文責 海寳)

家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級) 親子ヨガ教室~心も体もほんわかヨガ~ 11月16日(水)

家庭・地域連携推進事業(家庭教育学級)を開催しました。昨年に引き続き、親子ヨガインストラクターの鵜沢友香先生をお招きして、「心も体もほんわかヨガ」というタイトルで、1年生が親子でヨガ体験を行いました。

「始まるよ~♪」歌に合わせての手遊びから始まりました。あっという間に体育館が1年生とお母さんの笑顔、笑い声でいっぱいになりました。

途中、タオルやボールを使って楽しく体を動かし、スキンシップをとることができました。

『ヨガ』とは、サンスクリット語で『つなぐ』という意味があるそうです。自分の心と体をつなぐ、親と子をつなぐ、子と子をつなぐ、親と親をつなぐ。今日は、たくさんの縁がつながった良い日となりました。(文責 土井)

スポレク 郡市大会も優勝! 11月15日(火)

先日行われた佐原スポレクで見事優勝したTEAM WARABIGAOKAは、日曜日に郡市大会に出場してきました。結果は、なんと全勝での優勝です。素晴らしい! 練習の成果です。ほんとうにおめでとうございました。

1・2年生 成田ゆめ牧場へ校外学習に行きました。 11月15日(火)

午前中は、大クイズ大会です。8つの1・2年生混合チーム対抗で、動物に関するクイズに答えます。みんなの知識を結集して答えを選び、最もポイントの高いチームには豪華賞品が待っています。

〈もんだい〉

①ホルスタインが1日に出すぎゅうにゅうのりょうは、どのくらい?

②ヤギとヒツジのくろ目は、どうしてヨコにながいの?

③ブタの体には、どんな毛がはえてる?

などです。全部で13問やりました。すべて3択問題です。選ぶのにも迷います。

どのグループも夢中になって考えていました。

ちなみに、豪華賞品はヒマワリの種でした。

そのあとは、待ちに待ったお弁当タイムです。中にいろいろな具を入れたおいしいおにぎりをほおばって、午後の体験に備えます。

午後は、牛の乳しぼり~バターづくり~モルモットとのふれあい~やぎ、ヒツジとのふれあいの順に行いました。どの体験も楽しくて時間がたつのがあっという間でした。

体験しているときは雨のことなんかすっかり忘れて楽しみました。手作りバターもおいしかったし、動物もかわいくて大満足の一日になりました。 (文責 海寳)

6年生 外国語交流会 11月10日(木)

この交流会を迎えるまでは、ゆっくり、はっきり、相手の目を見て話せるように練習を積みました。また、相手にもっとわかりやすく伝えられるようにと、自分たちで身振りを考えました。

交流会終了後には、子供たちから「中学校に行って、交流した子と会えるのが楽しみ」「英語で話せている自分に自信が持てた。他の学校の友達が言っている内容も聞き取れた」などの声が聞かれました。次回は3月に第2回目の交流会を計画しています。 (文責 大澤)

5年生 図画工作科「コロがるくんの旅」 11月11日(金)

1年生 生活科「秋を探そう」 11月7日(月)

一緒に引率してくださった少人数指導教員のK先生は、戻ってきてすぐに、職員玄関の花台に烏瓜と栗と椎(しい)の実をディスプレイしてくださいました。ありがとうございました。いつものことですが、相変わらず素敵です。

11月(霜月)になりました。 11月2日(水)

昇降口前の掲示板は、ハロウィンからお猿さんの露天風呂の図に変わりました。真上からの図でしょうか、みんな上を向いて驚いている様子です。なんとも微笑ましい図です。みんな幸せそうです。湯気も立っています。紅葉の中での露天風呂はきっと最高の気分だろうと想像します。

1年生は、昨日、落花生の収穫をしました。やや小粒ですが、それなりの粒です。取り残しがないように、みんなでよ~く探して集めました。みんな、とても楽しそうでした。

グラウンド奥のオオムラサキは、作業士のKさんが先週ずっと剪定していて、やっと終わりました。きれいさっぱりとなりました。その代わりに大量の枝が出ています。校内での処分は無理なので、学区にある業者さんに処分を依頼してあります。Kさん、お疲れさまでした。学校も、少しずつ冬を迎える準備を進めています。 (文責 海寳)

Trick or Treat(いたずらかごちそうか) 10月31日(月)

「きょうハロウィンをやるので、ぼくがあとでこのへやにきて『トリックオアトリート』っていったら、このお菓子をぼくにください」

といって、折り紙で作ったお菓子が入った小さな袋を渡されました。

それからしばらくして、隣の保健室のほうから「トリックオアトリート!」の声が聞こえてきます。

「そろそろだな……」

そう思って、お菓子の袋を持って待ち構えていると、「トントン」と小さなノックの音がします。

「どうぞはいってください」

そういうと、

「トリックオアトリート!」

といって入ってきました。

「まってたよー、はい、おかしをあげます」

小さな来客は、お菓子をもらってうれしそうに

「じゃあ、しつれいします」

すぐに帰ろうとしたので、

「ちょっとまって! すてきな衣装を見せて」

手作りのマントや帽子など、担任の先生と一緒に作ったそうです。

とても良い表情で部屋を出ていきました。

廊下まで見送り部屋に入ろうとすると、ドアの外側に目印のカボチャ

小さな来客のお話でした。 (文責 海寳)

3年生 プログラミング 10月31日(月)

今日行ったのは、「古典的な迷路」です。画面上の迷路にある赤いトリを、緑のブタのところに動かすためのプログラムを作ることが目的です。

ブロックにある部品「前にすすむ」や「ひだりにまがる」などの命令を、右側にあるワークスペースの「実行したとき」の下につなげていきます。

命令を組み立てたら、「実行」ボタンをクリックすると、赤いトリが命令に従って動き、緑のブタのところにいけば成功です。

子供たちはやり方を聞きながらも、早くやりたくてうずうずしています。

「じゃあ、各自ではじめぇ」

という、先生の言葉とともにいちもくさんに自分の席に戻り、すぐに取り掛かります。その集中力はすごいものがあります。子供たちは、楽しみながらプログラミングを学びました。次の授業がもう待ち遠しくて仕方ありません。 (文責 海寳)

3年生 総合 1年生となかよくなる会 10月31日(月)

これは総合的な学習の時間の一環として、自分たちが企画したことで1年生を楽しませることが大きなめあてです。

先週は第1弾として「しんげんちをさがせ」ゲームをやりました。今回が第2弾です。

このあと第5弾まで用意してあるとのことです。ゆくゆくは「雨の日クラブ」など、室内での遊びを通して、他の学年と楽しく交流できるようになることを目指しています。

まずお互いに向かい合わせで整列しました。はじめの言葉のあとで、ゲームのやり方を説明します。図に書いてわかりやすくしました。そのあと紅白に分かれ、2チームずつになります。やり方は、へびのように引いた線の上を線の両端から1名ずつ走り、出会ったところでじゃんけんします。じゃんけんに勝てばそのまま進み、早く相手陣地にたどり着いたほうが勝ちです。自分のチームがじゃんけんに負けたら、いかに早く次の人がスタートするかが勝敗のカギを握っています。

1年と3年の混合チームを作り行うのですが、3年生は1年生を交互に間に入れてあげる配慮もできました。

時間が短くてちょっとしかできなかったので、もう1回じっくりとやれるといいですね。 (文責 海寳)

佐原スポレク ヘルスバレーボールの部優勝! 10月30日(日)

熊木監督のもと、わらびが丘小チームは、チームワークの良さを発揮して、あれよあれよという間に優勝してしまいました。

今回が3年ぶりの開催だったのですが、前回優勝が神南小チームだったと聞いていますので、連覇したことになります。この次は香取地区大会となるとのことです。選手の皆さんの健闘を祈っています。 (文責 岡澤)

6年生 修学旅行(2日目)その3 10月28日(金)

マザー牧場に来ました。記念写真を撮り、昼食です。ハンバーグボックスをいただきました。その後は、班別の自由行動です。

子供たちは動物との触れ合いよりも、ジェットコースターなどの乗り物の方が興味があるようです。

こぶたスタジアムのこぶたレースは全員で観戦しました。2時間強の自由時間だったので、十分に楽しめました。逆に時間を持て余す班もありました。

お小遣いもほぼほぼ使ってしまった子もいるようです。

売店に立ち寄ると、入り口近くの棚に見覚えのある商品が並んでいました。なんと、地元の「いっぷく堂」さんの干し芋とさつまいもチップスです。県内ではありますが、こんなに離れた場所で、身近な品と出会えるとなんだか嬉しい、誇らしい気持ちになりました。子供たちも「わぁ、すごい!」と驚いていました。

先日は、芋掘りの指導に来てくださっている地元芝山農園さんの「芋ペチーノ」が、さいたまスーパーアリーナで行われた「夏のさつまいも博」の夏いもスイーツ部門で、全国から120種類以上のエントリーの中で見事に1位を獲得したと千葉日報に載っていました。本当の日本一です。みんなの地元はすごいのです。

地元を離れて外に出ることは、外の良さを知ること以上に、地元の良さに気づくことにもなります。

そういえば、今朝こんなこともありました。

宿泊した「シーワールドホテル」を出る時のことです。ホテルの若いスタッフの方に全員でお礼の挨拶をした時に、次のようなことを話してくださいました。

「このたびは修学旅行に当ホテルをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。素晴らしい思い出は出来ましたか? 私も実は、小学校の修学旅行でこのホテルに泊まったときに、『将来ここで働きたいなぁ』と思って、今、実際にここで仕事をしています。みなさんの中からも、もし同じ思いをもつ人がいれば、何年か後に一緒に仕事ができれば嬉しく思います。残りの小学校生活も充実した楽しいものにしてください。」

今回の旅で、一番印象に残る場面でした。これこそが修学旅行に行く意味だと思います。若いスタッフの方は、修学旅行をきっかけに夢を持ち、夢を持ち続け、そして叶えました。なんと夢のあるお話でしょう。このことだけでも、旅行に来た甲斐(かい)がありました。このお話を聞いた時、子供たちの表情も一瞬で変わりました。言葉の力ですね。

いっぷく堂さんや芝山農園さんも、夢を持ち、夢を叶え、そして、さらなる夢を追い続けています。

わらびが丘小の児童も、夢をつかめるよう、まずは残りの小学校生活を充実させましょうね。

今回の修学旅行は、昨年に引き続き2日間とも天気が良く、予定されたプログラムはすべて予定通り消化できました。富士山が見えなかったことだけが、唯一心残りでした。

でも、楽しい思い出はたくさん出来たと思います。さまざまな場所で、多くの方、いろいろなもの、動物、体験、風景との出会いがありました。学校に戻って振り返る中で、どんな思いを抱くのでしょうか。楽しかったことはたくさんあったでしょう。けれども、出会いを通して学んだことはどれぐらいあったでしょうか? 学校に戻ってからぜひ振り返ってみてください。

小学校での、最初で最後の宿泊学習はこれで終わります。みんな良い思い出ができました。2日間お疲れ様でした。

ちなみに今回の修学旅行が、私の教員生活最後の修学旅行となりました。また、誰にも言っていませんでしたが、今回の旅行に添乗員としてきてくださった向後さんは、実は、中学校の同級生です。最後の修学旅行で、とても安心して任せることができました。2日間ありがとうございました。 (文責 海寳)

6年生 修学旅行(2日目)その2 10月28日(金)

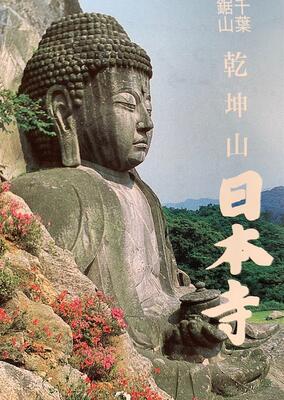

本日最初の見学地は鋸山です。ロープウェイで山頂まで登り、そこからさらに歩きで登っていきます。百尺観音や地獄のぞき、千五百羅漢、大仏が山全体に散在し、どれぐらいの長い年月をかけてここまでできたのだろうと、驚きの連続です。

チケット売り場でいただいたリーフレットには「乾坤山 日本寺(けんこんざん にほんじ)」と書かれていました。

「乾坤(けんこん)」という字は、四字熟語の「乾坤一擲(けんこんいってき)」しか目にしたことがありません。「乾坤一擲」とは「運命をかけて大きな勝負をすること」という意味があります。

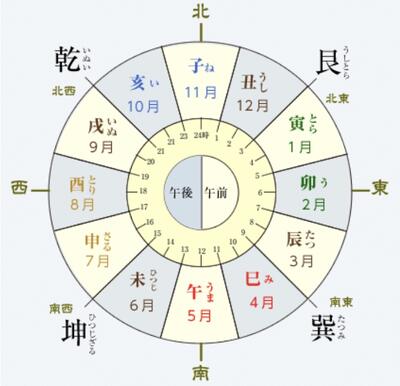

「乾坤」は天と地、陰と陽、サイコロの奇数と偶数など、いろいろと意味があります。もともとは、十二支の「乾(いぬい)」=戌(いぬ)と亥(い)で方角で言えば北西を表します。「坤(ひつじざる)」=未(ひつじ)と申(さる)で方角で言えば、南西を表します。裏鬼門でもありますね。

どんな意味が由来するのか興味がわくところです。

階段を登ったり降りたり、結構疲れました。バスの中ではみんなぐったりです。

これから最後の訪問地マザー牧場へ向かいます。おなかも減ってきたので、お昼ごはんが待ち遠しいですね。

そういえば、鋸山に行く前にトイレ休憩で立ち寄った、道の駅「保田小学校」は、不思議な感じでした。小学校の施設を生かしながら道の駅として機能しています。しかも、かなりの人気だそうです。地域の方の雇用も生まれている感じでした。立地の良さもあるかもしれません。高速道路の出口からすぐの場所にあります。

香取地区も、閉校した学校施設の有効活用が課題となっています。いくつかの学校は新たな施設に生まれ変わり、すでに動き出していると聞きます。しかし、多くの学校は見た感じでは進んでいません。様々な条件があり、簡単にはいかないと思いますが、地域創生や施設再生、そして雇用創出という意味で、自治体と企業でウィンウィンの関係が築けるような良いアイデアを期待したいと思います。

6年生 修学旅行(2日目) 10月28日(金)

おはようございます。

2日目の朝がやってきました。今日も良い天気になりそうです。

朝の子供たちの様子です。全員熱もなく、元気です。昨夜はぐっすりと眠れたようです。少し眠そうな子もいます。

布団を上げて、シーツをたたみ、各自の荷物を整理します。

部屋の様子はいろいろと問題があり、ちょっとお見せすることはできません。

朝食は、和定食です。静かに食べています。

子供たちでおかわりしたのは一人だけでした。私は3杯食べ、担任のO先生もおかわりしました。米は有名な長狭米です。おいしくいただきました。

今日は、まず鋸山に登り、午後はマザー牧場です。元気に行ってきます。

6年生 修学旅行(1日目)その4 10月27日(木)

本日最後のプログラムはナイトアドベンチャーです。海の動物たちの夜の生態を見てきます。

ゴマフアザラシやセイウチ、トド、シャチ、ペンギン、エトピリカ、イルカの順に説明を受けました。

シャチは片目を閉じて眠るとか、ペンギンの脚は実は長くてかかと立ちをしているとか、おもわず「へぇ~」と声が出てしまうような知らなかった事実をたくさん教えてもらいました。たっぷり1時間、夜の動物たちの様子を堪能してきました。

今夜はもう寝るだけです。明日の朝も早いので、今夜はこれで失礼します。おやすみなさい。

6年生 修学旅行(1日目)その3 10月27日(木)

夕食です。子供たちの希望で洋食メニューです。おいしくいただきました。

でも、誰か一人くらいはおかわりして欲しかったな〜。夜中にお腹すかなければ良いのですが。おやつで満たしてほしくないので。夜中におやつを食べると、翌日バス酔いすることが多いので。少し心配です。

6年生 修学旅行(1日目)その2 10月27日(木)

シーワールドでは班別行動です。旅行支援のクーポンをいただき、お土産選びにも力が入ります。

14時から、シャチのショーを見ました。スプラッシュと呼ばれる、恒例の水しぶきを楽しみにしていました。しかし、予想を上回る激しさに、全身ずぶ濡れになってしまった男子もいました。ショーの後で、すぐに着替えました。大迫力のショーに皆、大満足でした。

先ほど入浴を済ませ、このあと夕食、そして、ナイトアドベンチャーです。

楽しんできます。

6年生 修学旅行(1日目) 10月27日(木)

絶好の修学旅行日和です。予定より30分早く、最初の見学地である大山千枚田にやってきました。

畔道には、ライトアップのためのランタンが並べられています。暗くなればきっと幻想的な風景になるのだろうと思いました。

体験学習は藍染体験です。進め方の説明を受けて、思い思いの模様を作るためにしばり方を工夫していました。

出来上がった模様を見て歓声を上げていました。

昼食は、宿泊場所であるシーワールドホテルです。唐揚げカレーとサラダ、プリンにオレンジジュースでした。美味しくいただきました。

入り口ゲートのイルカのモニュメント前で記念撮影して、いよいよ班別行動です。

14時からのシャチのショーまで自由見学です。楽しんできます。

2年生 まち探検! 10月24日(月)

ねらいは、「わらびが丘小学区にある素敵な場所やそこで働く人々に気づき、地域に親しみや愛着をもつことができるようになる」です。

コースは三つ。Aコースは乗馬倶楽部「イグレット」とハーブプラネット、Bコースは金坂農園と農業生産法人「いっぷく堂」、Cコースは秋山工務店と椎名急送です。

実は、全国的に超有名な場所もいくつかあり、身近にこんなすごい場所があったんだ、ということを大人になってから気づくかもしれません。

このほかにも、たくさんの芋農園、梨園やぶどう園、様々な部品の製造業の工場、大きな運送会社などがあります。畜産も盛んです。競走馬の牧場もいくつもあります。昨年伺ったバラ園もありましたね。

大人になって、この地でどんな仕事をするのか楽しみです。夢は広がりますね。いろいろなアイデアで、地元を盛り上げていけるように頑張ってほしいと思います。

訪問した場所で、あらかじめ考えておいた質問に答えてもらいました。このあと、学級で報告会があると思います。上手に発表できるように練習しましょうね。 (文責 海寳)

マラソン練習が始まりました。 10月26日(水)

最初は、走るのはきついかもしれません。しかし、だんだん走るのが気持ちよくなっていけるとよいと思います。みんなで走る良さです。誰かに負けない気持ちを持つことも大切です。マラソンは自分との戦いです。つらい気持ちに打ち勝てるよう、やる気を持って参加しましょうね。 (文責 海寳)

郡市陸上競技大会が行われました。 10月21日(金)

TEAM WARABIGAOKAは、各種目とも力いっぱい競技に臨みました。残念ながら入賞はしませんでした。しかし、自己ベストがでた種目もあり、充実した一日となりました。悔しさもあったと思います。この悔しさをバネにして、また次の目標に向けて気持ちを切り替えてがんばりましょうね。選手の皆さん、たいへんお疲れさまでした。お家でゆっくり休んでください。応援に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

また、大会運営責任者、審判長として早朝から準備・運営にあたったH先生と、大会役員としてスターターを務めたS先生、たいへんお疲れさまでした。 (文責 海寳)

秋を収穫しました! 10月20日(木)

今日は朝のうちひんやりとしていましたが、徐々に気温が上がり、絶好のイモ掘り日和となりました。

一人あたり二株を割り当てました。まず、周囲の土をよけて、サツマイモが顔を出したら、上に引っ張ります。鈴なりになったおイモがとれました。あちこちから歓声があがります。

収穫したサツマイモは、各自お家に持ち帰ります。また、総合的な学習の時間にも、職業体験の一環として活用する予定です。

秋晴れの下、楽しい体験ができました。3名の畑の先生、今年もありがとうございました。 (文責 海寳)

郡市陸上大会選手壮行会を行いました。 10月19日(水)

ユニフォーム姿の選手たちからは、緊張とともにやる気が伝わってきました。

キャプテンのKさんの言葉とともに、一人一人が個人目標を発表しました。ぜひ、自己ベストを更新できるよう、持てる力を存分に発揮してください。

また、臨時の応援団が組織され、団長のKさんを中心に、力強い応援で、壮行会を締めました。

選手の皆さん、がんばってください!

壮行会が終わった直後、学区にある福島工芸社様から、オーダーしてあった特注の横断幕が完成したという連絡が入り、すぐに届けてもらいました。

インパクトのある素晴らしい横断幕です。一目見て気に入りました。

大会当日に競技場に掲げて、選手一人一人に力を与えてくれるものと期待します。

(文責 海寳)

お勉強がんばっています。 10月17日(月)

1年生は算数の時間に、計算カードが全部あるか確かめています。数が大きい順に整然と並べて、足りないカードがないかどうか確認します。得意な子は、あっという間に並べ方のコツをつかんで並べてしまいました。どう並べてよいかわからない子は、担任の先生や小人数支援員の先生の手を借りて並べていました。

2年生は係り決めです。個人目標を決めたり、新しい係の掲示物を外して、新しいものに作り替えています。新たな役割で、みんなの役に立つように頑張りましょう。

3年生は国語の時間です。説明的文章の構成について学習しています。文末表現や段落はじめの指示語に注目して、どのような構成の文章なのかを考えています。(写真はありません)

説明的文章では、具体例は要点になりません。「たとえば~」のあとは具体例です。文末の「~のです。」や「~なのです。」の直前には筆者の意見が書かれています。要点です。このような部分に視点を置くと、全体の構成もわかりやすくなりますね。ただ、子供たちは説明文は苦手です。なぜなら、難しい単語がたくさん出てくるからです。漢字の二字熟語や三字熟語が多いのです。だからわかりにくいのです。でも、文章全体の構造がわかれば、すべての単語の意味が分からなくてもよいのです。読めない漢字があってもよいのです。筆者の言いたいことは何かさえつかめれば、そしてどの辺に書かれているかがなんとなくつかめるようになればよいのです。がんばりましょうね。

全然つながらない2つの言葉を組み合わせて題名をきめます。「足が速いカメ」などです。

登場人物を決め、出来事を決め、結末を決め、ショートストーリーを完成させます。

ノートに下書きをしてから、タブレットに打ち込んでいきます。文字を打ち込むのもだいぶ慣れてきました。完成が楽しみですね。

5・6年生の様子は後日紹介します。 (文責 海寳)

〈人権標語展〉 香取市から表彰されました。 10月17日(月)

香取市の人権標語展で市長賞に選ばれた6年のHさんは、16日(日)に佐原文化会館で行われた「香取市みんなで人権を考えるつどい」で、伊藤友則香取市長から賞状を授与されました。

そのあと、どのような思いでこの標語を作ったのかを問われ、大勢の参加者の前で自分の思いを堂々と述べることができました。Hさん、おめでとうございました。 (文責 海寳)

1・6年生 オンライン授業のサポート 10月14日(金)

どの子につくか担当を決めて、いくつかの教室に分かれて行いました。

会議に参加する方法や、リアクションボタンで挙手を表現する方法などを、マンツーマンで教えました。

家にタブレットを持ち帰ってから、1年生が自分でできるように、すべてやってあげるのではなく、困ったときに教えるようにしました。1年生に頼られる6年生は、終始嬉しそうにしていました。1年生の役に立つことができました。 (文責 岡澤)

1年生 たいいく まとあて 10月12日(水)

次に、ディフェンスもかわりばんこに入って、投げる人の邪魔をします。ディフェンスが入ると、的のコーンに当てるのは一気に難しくなっていきます。

楽しい体育になりました。 (文責 海寳)

5年生 外国語 他校と交流しました。 10月12日(水)

5年生は、今回が初めての交流です。画面には、他の3校の友達が手を振っています。

今日は、英語で自己紹介を行う学習です。学校ごとに順番に自己紹介しました。みんな慣れた感じですらすらと自己紹介していきます。このような学習が最も効果的ですね。アウトプット(発表=自己紹介)の場があるからです。そのことによって、上手に自己紹介できるように個人で練習します。「学びの必然」です。受け身の学習では定着しません。自ら練習や暗記の必要性を実感し、勝手に練習を始めます。学びはそれでよいのです。充実した時間となりました。

課題は、「キーン」というハウリングの音が消えないことです。タブレット同士が近いと、どうしてもハウリングが生じてしまいます。

本校では、昨年、今の6年生が5年生の時に何度か交流を実施して、ハウリングの原因をつかんでいました。タブレットが近いと、お互いの音を拾ってしまってハウリングを起こすのです。そこで、2教室に分かれ、グループ間の距離を十分に保つようにしました。他の学校でも工夫していると聞きましたが、なかなかうまくいっていません。距離を取るだけでなく、向きもいろいろ変えてみる必要がります。次回までにはなんとか解決したいと思います。

2年後には、佐原中学校で同級生になっているお友達もいるかもしれません。また次回が楽しみです。 (文責 海寳)

後期始業式を行いました。 10月11日(火)

最初に、児童代表の後期に向けての抱負の発表です。6年生のTさんが発表しました。

Tさんは、後期に向けて三つの目標を述べました。一つ目は、修学旅行を全力で楽しむこと。二つ目は、漢字の練習を頑張ること。そして、三つ目は毎日学校に元気に来ることです。最後に、最高学年としての自覚を持ち、大好きなわらびが丘小学校で、充実した楽しい思い出を作れるよう頑張りたいと、力強く述べて発表を締めました。

校長からは、後期に向けて目標を立てましょうと話しました。得意なことを伸ばす、あるいは苦手なものを頑張る、ひとそれぞれです。まず目標がないと計画が立ちません。最低一個は目標があるといいですね、と伝えました。

もう一つ、床に落ちているごみを拾って「しあわせ貯金」をしましょうと呼びかけました。

メジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手が、グラウンドのごみを拾うのは有名な話です。「ごみを拾うことで『運』を拾っています」と様々なメディアで報じられていました。

私も昔から、授業中の教室や、廊下を歩いているときによくごみを拾っていました。全部で1,000は優に超えています。いつも拾っていると、同じように拾ってくれる子供たちが増えていきました。ごみを拾う意識が高まると、ごみを落とさないように気をつけだします。結果、ごみがないきれいな環境になっていきます。掃除も楽です。みんなが知らず知らずのうちに幸せな気分になります。そうして、「しあわせ貯金」がたまっていくのですね。

子供達には、一日一個拾いましょうと呼びかけました。

ディズニーランドのキャストで、掃除を担当する「カストーディアル」についても触れました。ディズニーランドは、「ハピネス」=幸福感を与える夢の国です。だからいつでもピカピカに掃除していますと。そして、安全を守るセキュリティと並んで、最も重要なポジションであることを以前本で読みました。どこもかしこもきれいだから夢の国なのです。きれいな環境からは、まずしあわせ感があふれます。わらびが丘小学校も、そんな環境にしていきましょうと伝え、話を終わりました。

充実の後期になるように、みんなで頑張りましょう。 (文責 海寳)

前期終業式を行いました。 10月7日(金)

まず、6年生の代表Hさんが二つの「前期がんばったこと」について発表しました。

一つ目は自主学習についてです。最初は大変だったけど、授業が分かるようになり、うれしかったことを述べました。二つ目は、相手の目を見てあいさつすることを心がけた結果、あいさつする回数が増えたことを述べました。自分なりに一生懸命取り組んでわかったことは、意識したり取り組んだりすることがとても大事だと気が付いたとのことです。できなかったことができるようになる喜びを実感したので、後期にも新たな目標をもってがんばりたいと、しっかりとした態度で発表しました。

普段、「めんどくさいなぁ」と思うことを進んでやる習慣をつけると、思いもよらない良いことがたくさん起きることを伝えました。多くの人がやりたがらないことには大きな価値がひそんでいることを経験上学びました。「めんどくさいなぁ」と思ったら、ちょっとがんばってやってみようという方向に転換してやってみましょうと話しました。

最後に、生徒指導担当のH先生から、身の回りの整頓の大切さから、後期は整った環境づくりのために気づき行動できる姿勢を持ちましょうとお話がありました。

夏休みに作成した科学工夫作品展、読書感想文、席書大会です。

受賞された皆さん、おめでとうございました。

6年生 家庭科 ナップザック作り 10月6日(木)

しかし、そのミシンがなかなかうまくいきません。手ごわいのです。多くの子が先生のヘルプの順番待ちです。

そんな中、早くも完成させたつわものもいます。まるでどこかで買ってきたみたいな素晴らしい仕上がりです。

早く完成させて、日常使いしたいですね。 (文責 海寳)

部活、がんばってます。 10月4日(火)

今日からまた部活動が始まります。郡市陸上大会まで、あと2週間を切りました。限られた時間ですが、自己目標を達成できるように、練習を頑張りましょう。

本日の授業の様子です。 10月4日(火)

プロテニスプレイヤーの錦織圭選手は、夢をかなえるために、13歳の時にアメリカにテニス留学しました。

「にしこり選手は、アメリカにいくと、どんな大変なことがあるかな?」

子供たちは、近くの何人かで思いつくことを言い合いました。

「ことばがつうじない」

「たべものがちがう」

「こわい。だってアメリカはじゅうしゃかいだから」

子供たちから「銃社会」という言葉が出たのにはびっくりしました。それだけ関心を持って、テレビなどのメディアに触れているのだなということがわかりました。

現在、世界で活躍している有名な人たちも想像を絶する苦労を経験して今があります。1年生の皆さん、本校のスローガン「Catch your dreams! ~夢をつかめ~」に向けて、お勉強を頑張りましょう。これからが楽しみですね。

今日は国語の漢字の学習をしました。

「タブレットを使ったほうがいつもより集中できた」という児童もいました。これからどんどん使い方に慣れていきましょう。

普段はTT(ティームティーチング)で、2人の教員で授業を行っています。高学年になったら、習熟度別学習を進めていきます。児童個々の希望によりクラスを決めます。移動も自由です。自分が学びやすいほうを選んで学習できます。少人数教室は、普通教室の半分の広さなので、まるで学習塾のようです。これも「なんだか集中できる」という声を聞きました。様々な学習形態を、教科や単元に合わせて、柔軟に実施しています。 (文責 海寳)

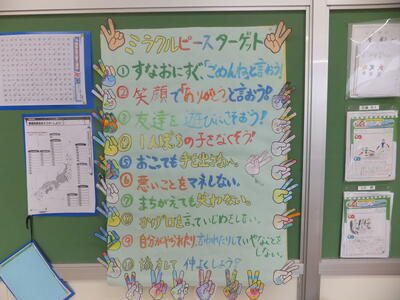

4年生 「ミラクルピースターゲット」 9月30日(金)

4年生は、7月に平和学習の一環として「平和とは何か?」に迫る学習を行いました。太平洋戦争末期の沖縄での7歳の少女の実話です。

平和をめざしての世界でのとりくみ、学校でのとりくみ、学級全体でのとりくみは、それぞれ規模や所属する人数は違えど、多様性を認め合いながら他者と協調してより良いコミュニティを築こうとすることに違いはありません。4年生もSDGs16のように、自分たちのクラスを平和にするためのオリジナルターゲット、「ミラクルピースターゲット」を作成しました。

「平和とはなに?」と聞かれたら、大人でも明確な回答を出すのは難しいのではないでしょうか。しかし、4年生の児童全員が「平和」について本当に真剣に考え、自分たちの日々の生活に落とし込んでいこうとしていました。「ミラクルピースターゲット」づくりを通してクラスの絆(きずな)が、よりいっそう強くなっていくのを願い、見守っていきたいと思います。 (文責 榮木)

1年生 算数 「どちらがおおい」 9月30日(金)

背が高くて細長いボトルと背は低い終けれど太いボトル、どちらの中身が多いでしょうか、という問題です。

最初に、どちらが多いか予想します。大体半々ぐらいですが、背の高いボトルのほうが少し多いようです。

ここでは、比べ方を考えます。どうやったら中身の違いを調べられるかな? 別の入れ物は使いません。重さも測りません。使えるのは二つのボトルだけです。前後のペアで相談してみましょう。

先生がヒントを出します。

「あ、わかった!」

「もういっこヒント~」

多くの子が手を挙げ、わかったようです。

答えは、片方のボトルに水を入れ、もう一方のボトルに移すことで、中身のかさの違いがわかるということでした。

学校での勉強で最も大切なのは、「学び方を知ること」です。正解を知ることではありません。なぜなら、これからの社会には「正解のない課題」がたくさん出てくるからです。正解を目指しますが、すべてに正解があるわけではありません。その時は「最善解(さいぜんかい)」や「納得解(なっとくかい)」を導き出します。一人では不可能です。多様な考えを持った他者と、お互いの意見を出し合い、協働して最善解や納得解にもっていくのです。多様性を認め、ある時は妥協したり折り合ったりしながら、よりよいものに練り上げていくのです。そのような姿勢を、いろいろな場面で体験していきます。

現在の子供たちが大人になるころには、これまでとは社会全体の仕組みが大きく変わっていきます。なぜなら、社会全体にAI(人工知能)が大きくかかわってくるからです。

これからやってくるであろう(もうすでに始まっている)「超スマート社会」(Society5.0)で生きていくために必要なスキルを、学校教育の中にも少しずつ取り入れていきます。一人一台のタブレットもその一つです。どんなことを学んでいくのか楽しみですね。 (文責 海寳)

2年生 生活科 「わたしの町 はっけん」 9月22日(木)

初めての見学でしたが、子供たちはとても意欲的で、探検バッグにはさんだ学習シートに、聞いたことをたくさん書き込んでいました。

梨の木の数や作っている種類、甘くておいしい梨を育てるための秘訣などを教えてもらいました。とくに、冬から春の間に枝を剪定したり肥料をやったりする手入れがとても大切だと鈴木さんに教えてもらいました。冬のうちから木の様子をよく観察するなど、愛情込めて育てていることがわかりました。

【児童の発見カードより】

・たいようをあびないとあまくならないなんて、しりませんでした。

・なしをそだてるのに、ひりょうや手入れがだいじだとわかりました。

最後に、子供たちの顔ぐらい大きな梨を一人一個ずついただきました。自分で選んだ梨を収穫したのです。子供たちは大喜びで家に持ち帰りました。

子供たちは、地元「わらびが丘地区」の素敵な人・素敵な場所を一つ発見することができました。「もっとほかにもあるかも」ということで次の学習につなげていきます。鈴木梨園さん、本当にありがとうございました。 (文責 有田)

1年生 国語 おんどくはっぴょうかい 9月16日(金)

題材は「けんかした山」です。二つの高い山は、背比べをしては、自分のほうが高いといつもけんかしていました。お日様やお月様が「けんかをやめなさい」といっても聞きません。そして、とうとう火を噴くまでになってしまいました。動物たちはみな逃げてしまいました。お日様は、小鳥たちのお願いを聞いて、黒雲を集めて雨を降らせます。やっと自分たちの間違いに気づいた二つの高い山はしょんぼりします。そして、何年もたち、山にはもとのように緑がもどってきたというお話です。

その後、グループごとに最後の練習を行いました。いよいよ本番です。言葉の教室の先生と校長が招待されました。

お休みのお友達の分まで、協力してしっかりと発表することができました。かわりばんこに読んだり、一人で読むところとみんなで読むところを分けて読む工夫をしたりしていました。みんな姿勢がよく、読むスピードも聞きやすく、とても上手にできました。たくさん練習した成果です。

司会などの役割をもった係りの児童も、しっかりとできました。また、感想発表も、今日のめあてにふれながら、立派に感想を伝えられました。良い発表会になりました。 (文責 海寳)

5年生 秋の収穫 9月15日(木)

しかし、肝心の鎌の切れ味が悪く、なかなか刈れません。中には、近くの水道のまわりに集められていた小石を使って研ぎ始める児童もいました。たくましい限りです。このような工夫が大切です。

様々な経験を経て、いろいろなことを学ぶきっかけにしてほしいと思います。

クラブ活動が始まりました。 9月12日(月)

クラブは4つあります。アート、ゲーム、プログラミング、レクリエーションです。

それぞれ希望のクラブなので、どの児童の表情も生き生きしています。学校行事もそうですが、このような時間こそが学校ならではの良さといえます。仲の良い友だちと好きなことをできる時間は貴重です。

回数はそれほど多くありませんが、充実した時間にしていきましょうね。 (文責 海寳)

セット完了! 9月12日(月)

歯と口の健康図画・ポスターコンクール作品 9月9日(金)

昨日の夕方、S先生、A先生、Y先生の三人で、昇降口の掲示板に貼りだしていました。

入賞作品らしく、どの作品も表情が豊かで明るい色彩にあふれ、訴えかけてくるものがあります。

とくに最優秀賞である1年生のYさんの作品(中央上)は家族の幸福感まで描いていて、本当に楽しい歯磨きの様子が伝わってきます。

登校してきた児童も、足を止めて作品に見入っていました。

良いものを見たり聞いたりして感性を磨き、さまざまな場面で発揮できることを、これからも期待しています。

入賞した皆さん、おめでとうございました。 (文責 海寳)

5・6年生 ブカツ始まりました。 9月6日(火)

9月中は約1時間、10月は40分、週に3日、実質16回にわたって行います。

入賞をめざす、自己記録をめざす、休まないで取り組むなど、目標はそれぞれです。

自分がどの種目に向いているのか、適性を知ることもできます。運動はちょっと苦手だなと思っていても、みんなで一緒に練習する楽しさを実感するかもしれません。

ぜひ、最後までやり切りましょう。 (文責 海寳)

今日はフッ化物洗口の日です。 9月6日(火)

久しぶりだったので、口の中に苦さが広がり、渋い顔をしている子が何人もいました。

歯の健康維持のために、これからも毎週実施していきます。 (文責 海寳)

えがお あいさつ 日本一! 9月6日(火)

1年生は、休み明けからなのかやや元気がなかったのですが、6年生の2名がやさしくていねいに説明していたので、1年生はみんな体を向けてよく聞いていました。「あかるく いつも さきに つづけて」をできるようにしていきましょうね。 (文責 海寳)

2年生 生活科 おいしそうなやさいができた! 9月5日(月)

オクラやミニトマトは、夏の間、日差しを十分に浴びて、子供たちの身長よりも大きく成長しました。 (文責 海寳)

ワンポイント避難訓練 9月2日(金)

教室内で遊んでいても、緊急放送を合図に一次避難で机の下にもぐります。

地震の揺れが収まったのを確認してから2次避難です。今日は、一次避難までを実施しました。

地震対応訓練については、2次避難からグラウンドへの集合、点呼、報告までの流れをすでに一度行っています。

今日の訓練は、声をを発する子が一人もいませんでした。みんな真剣に取り組むことができました。 (文責 海寳)

夏休みの報告会 9月2日(金)

昨日は多くの学級で、夏休みの報告会を開いていました。コロナ感染が拡大して、思い切り楽しめる夏休みではなかったと思います。それでも、できる範囲でお家の人と出かけたり、欲しいものを買ってもらったり、親戚のお家にお泊りしたり、家族でおいしいものを食べたり・・・たくさんの思い出を振り返っていました。

また、夏休みの宿題で仕上げたポスターや読書感想文、そして科学工夫作品など、努力や苦労の跡が見られました。中には、両手で抱えるほどの大作を持ってきた子もいました。これから展覧会や審査会が行われます。結果が楽しみですね。 (文責 海寳)

今日は「防災の日」。 9月1日(木)

今日は、夏休み明け全校集会を開きました。コロナ感染防止のためにリモートで行いました。内容を紹介します。

校長からは、みんな元気に登校してきて安心したことと、校長自身の夏休みの報告を行いました。8月の終わりに東北地方に行ったお話です。ここでは、リモートでは話せなかったちょっと詳しい部分まで記そうと思います。

旅の目的は、東日本大震災で被災した小学校2校の訪問です。

山元町立中浜小学校と石巻市立大川小学校の2校です。2校とも「震災遺構(しんさいいこう)」として公開が始まっています。宮城県(みやぎけん)の学校です。

中浜小学校は、海岸から約300mという場所にありながら、児童や教職員、地域住民ら90人から一人の被災者も出さなかった「奇跡」と呼ばれた学校です。10分という津波の到達時間や10mという高さの情報を得て、水平移動は間に合わないと判断した校長が、屋上にある屋根裏部屋に全員を避難させ、無事に一命をとりとめた場所です。

語り部の方からは、「いくつかの幸運が重なった結果だったんです」と言われました。

まず、平成元年に新校舎を建てる際、敷地全体を2mかさ上げしたことで、ぎりぎり屋上まで水が来なかったこと。

次に、震災の2日前にあった三陸沖を震源とする震度3の地震があったときに、職員で打ち合わせを行い「これ以上の地震が来た時にどうするか」を決め、翌日に臨時朝会を開いて、地震の際に命を守るためにすることを確認したということ。

また、もう一つの幸運は、地震発生時刻の14時46分にほとんどの児童が校内にいたということでした。低学年はお帰りの時間でしたが、全員が校庭でまだ遊んでいたとのことです。迎えの家族に引き渡す時も「家には戻らずに、すぐに高台に向かってください。津波が来ます」と伝えたそうです。そして、校長が校庭にいる子供たちに向かって「つなみがくるぞー、いそいであがれー!」と大声で叫んだのを聞いて、子供たちは慌てて外階段から校舎にあがってきたそうです。ただ、その日は金曜日で、上ばきを洗うためにランドセルと一緒に上ばきを昇降口に置きっぱなしにしたため、低学年の児童はくつ下のまま屋上まであがったそうです。屋上には、普段倉庫として使っている屋根裏部屋がありました。屋根裏なので、天井が斜めになった三角の狭い空間です。職員が運び込んだ行事の道具などを置いてあり、子供たちはこの部屋の存在自体も知らなかっとのことでした。

職員は、子供たちが出来るだけ寒くないように、コンクリートの床に段ボールを敷き、学芸会で使った衣装などを防寒のために使ったそうです。夜間は氷点下の気温だったそうです。また、津波が引いたあと、避難してきた大人たちが、体育館から防災用の毛布を持ってきて、子供たちに暖を取らせたそうです。毛布はビニルでパックされており濡れていなかったことも幸運でしたと話していました。

様々な幸運が重なった結果だったと言っていました。居合わせた大人たちみんなで、子供たちに津波を見せないようにして、トラウマにならないように努力したそうです。

もう一つの大川小学校は、対照的に多くの犠牲者が出てしまった学校です。

大川小学校は、すぐ横を北上川が流れていますが、海からは3.7㎞内陸に位置する学校でした。これまでの経験からここまで津波は到達しないだろうと思われていたそうです。しかし、未曾有(みぞう)の地震に大津波は川を逆流し、陸地からも津波が到達し、山にぶつかって大川小学校の場所で大渦となったそうです。高さは8mから10m超、北上川にかかる橋のたもとの通称「三角地帯」(変形十字路になっている)という高台(標高約6m)に向かって移動中に津波に巻き込まれ、児童74人、教職員10人、住民等181人が被災しました。時間は午後3時37分、地震から51分後でした。

なぜこのような大惨事になったのか、今でも検証が続いています。

ただ、大川小学校では、中浜小学校とは逆にいくつかの不運が重なっていました。

まず、震災当日に校長が出張かなにかで不在だったこと。次に、海から内陸に3㎞以上入り込んだ場所にあるので津波への緊迫感がそれほど強くはなかったことなどが報告書から読み取れます。

二つの学校の事実から、危機に際した時の判断について、いろいろと考えさせられました。

災害は、そこに居住している人だけでなく、勤務している人、たまたま訪れていた人などを無関係に襲います。海から遠く離れているから津波には関係ないと思っていても、「旅行で居合わせるかもしれない」と考えるべきなのです。「山津波」もあります。他人事(ひとごと)ではなく、いつでも自分事(じぶんごと)として考える習慣をつけられるとよいと思います。

今日9月1日は防災の日です。防災の日とは、昭和35(1960)年に、国民が地震や台風などの災害の認識を深めて、災害に対処をする心構えを準備することを目的として設定された日本の記念日の1つです。今から99年前の大正12(1923)年9月1日に発生した「関東大震災」にちなんだものです。

本校では、明日、避難訓練を実施します。真剣に臨みましょうね。

校長の話の続きです。東北の旅では、その道中に甲子園で優勝した仙台育英学園や、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希選手の母校である岩手県立大船渡高校、そしてロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手の母校である奥州市立姉体(あねたい)小学校がありました。ついでにちょっと立ち寄り、見えない力をいただいてきました。

10月7日で前期が終了します。9月はまとめの時期であるとともに、10月11日から始まる後期に向けて新たなめあてを立てる時期でもあります。

次の三つのことを気にかけてほしいとお話しして終わりました。

「ともだちとなかよく」

「べんきょうをがんばる」

「コロナにきをつける」

(文責 海寳)

明日から夏休み。 7月20日(水)

校長からは、①4月から毎日楽しく生活できたことや行事をがんばったこと ②事故(水の事故・交通事故)のない楽しい夏休みにしてほしいこと ③新しく来た講師の先生の紹介 について話をしました。

次に、新しく来た講師のI先生にご挨拶いただきました。

最後に、生徒指導主任のH先生から、夏休みに気をつけることとして「こ・わ・い・す・い・か」のお話がありました・

「こ」・・・交通事故に気を付ける

「わ」・・・忘れずに伝えよう「だれと・どこに・何をしに・いつ帰る」

「い」・・・いかない、子どもだけで → 夜の一人歩き、子どもだけでショッピングモールや映画館にいかない、子どもだけでよその家に泊まりにいかない

「す」・・・水難事故に気を付ける

「い」・・・「い・か・の・お・す・し」

「か」・・・火事に気を付ける → 花火などで遊ぶときの注意

明日からの夏休み、楽しく安全に過ごしてくださいね。

講師の先生には、このあと各教室を回って自己紹介してもらいました。

3年生 校外学習 川の駅~市役所 7月15日(金)

例年だと、7月25日前後に南へ飛び立っていくので、ひなの姿が見られるかなと期待していたのですが、確認できたのは、残念ながらオス(たぶん)の一羽だけでした。

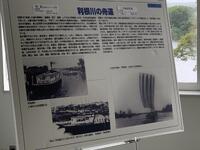

第1の目的地は「川の駅さわら」です。利根川の歴史や様子、防災のための工夫についてお話を聞きました。

利根川の長さは322㎞で日本で第2位、流域面積は16,840平方キロで日本で第1位と教わりました。群馬・栃木で降った雨全部と茨城の半分の雨が集まるとのことです。確かに、北関東で大雨が降った後は、茶色く濁った水が川いっぱいに流れてきます。

また、現代のように交通機関が発達していなかった時代には、江戸に物資を運ぶのには船で運んでいたこと、はじめ高瀬舟だったのが蒸気船に変わっていったことなどを教えてもらいました。

防災については、堤防と河原の写真から、堤防の働きと大切さ、水門の意味などを教わりました。

水門の近くには、ハクチョウの親子がいました。

ちょうど今日から佐原の大祭が3年ぶりに開催されるということで、交通規制が敷かれ、国道もかなり混んでいました。次の見学地である香取市役所にはやや遅れて到着しました。

市役所では、入り口のところで香取市の人口や男女別の人数が掲示されていて、忘れないようにメモしました。2階に上がって、市役所で働く人たちの様子を見学しました。お家の方が働いている人もいたかもしれませんね。

そのあとで、展望室に行きました。外から見るとガラスが出っ張っているところです。エレベーターで7階まで行きました。ここで、自由に見てよいということで、近くから遠くに見える場所まで、香取市中心部の様子を確認しました。

帰りには雨が降り出しましたが、バスが出口のすぐ近くまで来てくれたので、ぬれずに済みました。

帰りのバスの中は、当然のようにシ~ンとしています。みんな熟睡でした。

(文責 海寳)

☆4・5年生 宿泊学習 フォトライブラリー!

宿泊学習について、荷物の準備や送迎などにご協力いただきありがとうございました!

4・5年生 宿泊学習(2日目) 7月14日(木)

宿泊学習2日目、全員元気にグラウンドゴルフから始まりました。なかなか、クラブにボールが当たらなかったり、狙った方向に打てなかったりしていました。隣でやっていた地域のおじいさん、おばあさんのスーパーショットに歓声をあげる場面も見られました。

最後の活動は、七宝焼き体験です。どのようなオリジナル作品が出来上がるか楽しみです。

間もなく、2日間の宿泊学習が終わろうとしています。途中、小雨が降る時間もありましたが、予定していたプログラム通りに行うことができました。4・5年生は、この2日間で友達のよいところをたくさん見つけられたことでしょう。水郷小見川青少年自然の家で学んだことを、明日からの学校生活でいかしてくれると思います。

たくさんの方々のご協力に感謝いたします。

(文責 土井)

4・5年生 宿泊学習(1日目) 7月13日(水)

午前中は、小雨が降る時間もありましたが、全員が、ウォークラリー約5.5Kmの道のりをゴールすることができました。

夕飯の後には、学校での準備、練習から盛り上がっていたキャンプファイヤーでした。クイズやゲームをチーム対抗で楽しみました。最後は、フォークダンスで締めくくりました。

どの活動も、感染症対策をしっかりと行いながら予定通りに行うことができました。(文責 土井)

3年・4年・6年 「算数科」校内研究会 7月9日(金)

講師の先生は、千葉県教育庁北総教育事務所主席指導主事の久保木靖先生です。

今年度の本校の研究教科は、昨年に引き続き算数です。「『わかる楽しさやできる喜びを実感する』授業の工夫」を研究テーマにしています。とくに、答えをみちびきだすまでの過程を言葉で説明できるようにすることが目標です。今日の授業でも、ペアになって説明し合ったり、全体の前で説明したりする活動が見られました。じょうずに説明することはできたでしょうか。

授業後に、図書室において研究協議が行われました。講師の先生からは、様々な角度から良かった点と課題についてご指導をいただきました。第2回目に向けての課題がはっきりしたので、子供たちがより分かりやすい授業を目指して、指導技術の向上に向けて研究を行っていきます。久保木先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

4年 平和学習「白旗の少女」 7月8日(金)

「白旗の少女」は、太平洋戦争の末期、日本最大の激戦地であった沖縄本島の南部で、わずか七歳の少女が、家族を失い、たった一人で戦場をさまよったあげく、偶然めぐりあった体の不自由な老夫婦の言葉で、生きることをあきらめずに、白旗を持って一人でアメリカ軍に投降するという実際にあったお話です。

4年 九美上コロニー探検隊 7月7日(木)

講師の先生は、“鳥の博士”齊藤敏一先生です。齊藤先生には、神南小のアオバズクの観察から毎年来ていただいてます。

今年も、九美上駐在所裏のシラサギのコロニーを観察しに行きました。ちょうど佐原テクノさんの従業員用駐車場が観察に適していたので、場所をお借りして観察しました。

齊藤先生が持ってきてくださった観察用の単眼鏡からのぞき込むと、まるで目の前にいるかのように拡大されたシラサギの巣の様子がわかります。

齊藤先生から、シラサギの生態について、巣が移動してきている理由等について説明を受け、子供たちも「ふ~ん」と納得した様子でした。

齊藤先生、ありがとうございました。

ちなみに、齊藤先生はこのあとすぐに旧神南小のアオバズクを見に行くと言っていました。先日、飛来していることが確認されたことを伝えたからです。齊藤先生も時折見に行っていたそうですが、確認できなかったということで、写真を見せて飛来が確認できたことを伝えると、さっそく見に行きたいと言っていたのでした。 (文責 海寳)

3年 タブレットでパワーポイント 7月6日(水)

写真を選んで、貼り付ける方法を学びます。今日は、担任のH先生と、わかば学級のS先生、そしてGIGAスクールサポーターの先生が教えてくれます。

自分が説明しようとするイメージにぴったりの写真を選べたら、先生を呼んで貼り付け方を教わります。

「やった、できた~」

と満足気です。

発表が楽しみです。 (文責 海寳)

久しぶりの外遊びです。 7月4日(月)

みんなもう待ちかねたかのように外へ飛び出していきました。ドッヂボールやブランコ、すべり台、鉄棒など、本当に久しぶりです。ミストシャワーも久々の稼働です。

今週は雨予報もあり、暑さも小休止といったところでしょうか。長雨が続くのも嫌ですが、暑さが続くのも厳しいですね。 (文責 海寳)

1年 生活科 シャボン玉、たのしぃ~! 7月4日(月)

はじめは、ストローで小さなシャボン玉を飛ばしました。少し大きめのシャボン球ができるともう大騒ぎです。風も微風状態で、ゆるやかな風に乗っていい感じに飛んでいきます。

次は、もうちょっと大きなシャボン玉に挑戦です。

ミストエリアのテントの下に移動して、紙を貼らないうちわや、針金で作った輪っかを使って作ってみました。

大きなシャボン玉がたくさんできると自然と声も出てしまいます。中には、長~いシャボン玉を作ったお友達もいました。

「きょうは、ずう~っとやっていたいな」

というつぶやきも聞こえてきました。楽しい時間になりました。 (文責 海寳)

5・6年 思春期講演会 7月1日(金)

講師の先生は、助産師の川島広江先生です。

今日のテーマは「大切な“いのち” ~思春期に育てる命の力~」です。

「なんで“赤ちゃん”っていうの?」

「へその緒の長さはどのくらい?」

「子宮ってどのくらいの大きさだと思う?」

「赤ちゃんはお母さんのおなかの中で息してるの?」

など、“いのち”のはじまりについて知らなかったことを次々に話してくださいました。

子供たちは、「へぇ~、そうなんだ・・・」と初めて知ることがらに不思議そうな顔をしながらも興味津々に川島先生の話に聞き入っていました。

“いのちの力”は生まれながらにあること、自分の体を大切にすることは心も守ることにつながること、そして、思春期は子供から大人になるための“いのちの力”を大きくするための大切な時期であることを教わりました。

以下、子供たちからの感想です。(一部抜粋)

〇なんで「赤ちゃん」というのかが分かった。

〇赤ちゃんが生まれてからの「おぎゃー」が息を吐いているとは思いませんでした。生まれてくるのが人生で一回しかないチャレンジだと思いました。

〇赤ちゃんが生まれてくるときに、赤ちゃんも自分で考えていることが心に残りました。

〇思春期は、10~14歳だと思っていたけれど、8,9歳で始まると聞いてびっくりした。

〇赤ちゃんが自分で陣痛を起こしていることが驚いた。

〇「生まれてきたこと、今、生きていることが100点満点」ということが心に残りました。

〇「心の暴力」はいろいろあるということが分かった。

〇いのちの力を小さくするのは、体の暴力、心の暴力、性の暴力、お金の暴力ということが分かった。

〇反抗期になったら、人や親に迷惑をかけないようにしたいです。

〇これからプライベートゾーンに気を付けたいと思います。

〇川島先生の話を聞いて、自分や友達のことを改めて大切だと感じました。

〇人との関係で、人の話を聞く力、自分の気持ち・考えを伝える力、相談する力などで“いのちの力”を大きくすることが分かりました。

多くのことを学べた貴重な時間になりました。川島先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

5年生 心肺蘇生法体験 6月29日(水)

6月9日には、教職員対象の救急法講習会に来てくださいましたので、今年は2回目の研修です。

「心肺蘇生」の意味を説明してもらってから、実際に「胸部圧迫」を行いました。たった1分間ですが、とても長く感じました。たいへんだけれども、これを続けることによって人一人の命が助かるわけです。しかも、ただ助かるだけでなく、社会復帰できるようにするために、できるだけ早く処置することが大切なのです。処置が遅れれば、命が助かっても様々な障害が残って、それまでと同じような社会生活が営めなくなってしまうのです。

①「心肺蘇生法」のやり方をおぼえましょう。

②AEDがどんなものかをわかるようにしましょう。

です。

今日は実際に、AEDの練習用キットを使って、練習用の人形「リトル・アン」にパッドを貼り、ガイダンスに従って操作してみました。初めてなので、「ボタンを押してください」とアナウンスされても、「えっ? いいの? おしてもいいの? えっ?」という反応の子が何人かいました。今回経験することで、次にはためらうことなく押せると思います。これこそが今回の体験の大きな目的です。

最後に、実際の場面では2人で連携して行うことを、担任のH先生と実演して見せてくれました。

まとめの前に、こんな話をしてくださいました。

「ふつう、目の前でびっくりするようなことがあるとね、何が起こったのかがわからなくなっちゃうんだよ。そのときに、誰かがやってくれるとか、みんなと同じことをしていたほうがいいと思って何もしないとか、失敗したらどうしようとか思っちゃうんだよね。でも、そのうちにその人の命が危なくなっちゃうんだよ。どうする?」

命は1分1秒を争います。今日のまとめとして、目の前で倒れている人を見つけたら、①すぐにやる ②だれでもやる ③みんなでやる 「あなたがしなくちゃ助からない、あなた一人では助けられない」という言葉をいただいて体験学習を終えました。

加瀬先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

ギャラリー 「おり ORI オッ!」 6月28日(火)

下のほうに小さく「夏、大好き!」と書かれています。夏をテーマにした折り紙作品を掲示していこうというのでしょう。ブルーを背景に、夏を感じさせるものが飾られています。さわやかな感じで、夏休みを待ち遠しくさせますね。

夏の次には「秋、大好き!」になるのでしょうか。楽しみです。

気温が35度を超えたら「うんどうちゅうし」です。

昨日は「熱中症警戒アラート」が発令されました。今日は発令されませんでしたが、体感気温は昨日と変わりません。体育はできません。業間休みも昼休みも室内で過ごします。

図書室の前では、掲示物マイスターのK先生が、梅雨明けを受けて、こちらも夏バージョンを作成しておりました。初公開の作成中の様子です。たぶん明日の朝には完成したものがみられると思います。いつもありがとうございます。 (文責 海寳)

1年生 植物の観察 6月23日(木)

よ~く見てくださいね。特徴や違いをとらえることを習慣にしてください。6年生になったときにびっくりするぐらいの力を発揮できると思います。がんばりましょう。 (文責 海寳)

隣の畑では、3年生が一生懸命畑の草取りをしておりました。ご苦労様です。

ジャガイモジャガジャガ 6月21日(火)

「このおイモどうするんですか~?」

「食べるんじゃないの?」

「え~?」

「何が一番おいしいかな?」

「ジャガバター」「ポテチ~」「カレー?」「ポテサラ!」

いろいろと想像は膨(ふく)らみます。さて、どうするのでしょう?

「理科だし、何かの観察? 顕微鏡で?」

あとで先生によく聞いてください。 (文責 海寳)

今日も暑いですっ! 6月21日(火)

今日も気温がぐんぐん上がって、27~8度はあるでしょうか。2年生は外での体育のあと、ミストエリアでクールダウンしてから教室へと上がっていきました。

中には、まるでプールにでも入った? と思わせるぐらいビチョビチョになるまで浴びている子もいます。

と口々に叫んでいます。密になるのとマスクなしでの大声は控えてくださいね。気持ちはよ~くわかります。

良い作品ができるといいですね。 (文責 海寳)

5年生 国語 四字熟語かるた 6月17日(金)

5年生は4月から毎月1回行っているそうで、ほとんどの子が四字熟語を覚えています。

今日は、イレギュラーの四字熟語だったので、子供たちも大喜びです。

「四字熟語かるた、チョーたのしい!」と、多くの子が目を輝かせます。

すでに順位別グループになっていて、同じぐらいの実力の友だちとやるので、かなりエキサイトします。「楽しみながら覚えられるって最強ですね」などという児童もいます。たくさんたくさん覚えてくださいね。 (文責 海寳)

3年生 校外学習 「わたしたちの市のたんけん」

電車に乗るのは初めてという児童も何人もいました。ということは、切符を買った経験もありません。

今ではSuicaなどのICカードが普及しており、切符を購入することもありません。しかし、切符を買う経験は必要です。

今回は、切符を買う経験、電車に乗る経験、乗り方や降り方のマナー、乗車中のマナー、改札の通り方など、多くの経験も一緒にできました。

鹿島線は、佐原駅が始発なので、あわてずに乗り込めました。また、終点の鹿島神宮駅まで行ったので、降りるときも、また帰りに乗る時も安心です。

香取市北部の様子を見学する学習でしたが、3本の大きな川(一つは浦)を渡る必要があったため、茨城県の鹿嶋市まで足を延ばしました。ついでと言っては何ですが、せっかくきたので鹿島神宮にもお参りしてきました。

本殿に参拝してから、鹿園に向かいました。すると入り口のところに大きな岩がまつってありました。

そうです、「さざれ石」です。国家である「君が代」の歌の中にあります。

「さ~ざ~れ~ い~し~の~ い~わ~お~と~なぁ~りて~ こ~け~の~ む~う~す~う~ま~ぁぁで~」 ※子供たちは歌いだしていました。

意味は、「さざれ石が巌(いわお=大きな岩)になって苔が生える(ほど長い長い年月)」です。

石板の説明には、さざれ石とは小石が寄せ集まり、溶けてくっつき大きな塊(かたまり)となったもの、とありました。そのさざれ石が寄り集まって巌となるのでしょう。さざれ石の裏側には苔まで生えていました。

そのすぐ横にあるのが鹿園です。角が生えかかっているものや、今まさに伸び始めているもの、そして子供の鹿などたくさんいて、近づいて声をかけると寄ってきました。人懐っこい鹿です。ここで、少し休憩となりました。

帰りは、もと来た道をもどり、鹿島神宮駅からまた電車に乗りました。

車窓からの水田地帯や水源の様子を確認するのが今日の学習の目的でしたので、帰りの電車の窓からも、外の様子をしっかりと確認してきました。

途中の潮来駅では、あやめ祭りが開催中であることから、けっこう人が乗ってきました。電車から見える太鼓橋に提灯(ちょうちん)がたくさんかかり、子供たちも気にしていたのでした。

佐原駅を降りると、すでにスクールバスが迎えに来ていました。

もうおなかもペコペコで、学校に着いてすぐに給食になりました。

午前中という短い時間でしたが、お天気も良く風もさわやかで、気持ち良い校外学習になりました。 (文責 海寳)

サツマイモの苗を植えました。 6月8日(水)

今年も、「畑の先生」である福田地区の髙橋さんと芝山農園の篠塚さんのお二人に指導してもらいました。

品種は「シルクスィート」です。子供たちは、2本ずつ苗木を受け取ると、マルチに開けた等間隔の穴に苗木を差し込んで植えました。あっという間です。

2年生以上は、昨年も経験しているため、説明は最小限です。

まず、1年生と6年生が行いました。その後、2年生と5年生、3年生と4年生という順番です。小雨も降っていたので、本当に駆け足で植えていきました。

昨年は斜めに植えていたのですが、今年はそのまままっすぐ差し込んでよいとのことなので簡単です。

芋苗の次は、1・2年生の畑に移動です。1年生は落花生を、2年生はオクラを植えました。これも、畑の先生の髙橋さんと篠塚さんに種の蒔(ま)き方を教わりました。

早く芽が出るといいですね。これから水やりと観察記録が始まります。しっかりとお願いします。髙橋さん、篠塚さん、ありがとうございました。 (文責 海寳)

3年生 タブレットでリモート授業 6月7日(火)

3年生では、クラスを二つに分けて、理科室と教室でリモートの練習です。うまくできるようになったのでしょうか。つながるって楽しいですね。 (文責 海寳)

プール開きを行いました。 6月7日(火)

本来はプールサイドでやるべきものなのかもしれませんが、本校にはプールはありません。いつもはB&Gのプールをお借りしています。

今日は体育館で、体育委員が中心となり水泳学習中の約束について説明があり、準備運動の練習もしました。

水に苦手意識を持っている人もいるかもしれません。少しずつに水に慣れていって、水に顔をつけたり、水の中で目を開けたり、少し泳ぐことができたりすると良いと思います。楽しく水泳学習に参加できるといいですね。 (文責 海寳)

関東も梅雨入りしました。 6月7日(火)

明日は芋苗植えを予定していますし、校外学習で地域に出る学年もあります。雨では予定が立たない行事があるので困りものです。

一方で、梅雨時の雨は、暑い夏を迎える前に水を貯めるという意味でとても大切なものなのです。長靴や傘を新調して、気分良く雨と付き合うのもよい方法かもしれません。

K先生の図書館シリーズは、梅雨バージョンが完成しました。雨の中の動物も生き生きしています。稲などの植物だけでなく、動物にとっても恵みの雨なのかもしれませんね。

つい先日までは、シャクヤクやダリアが飾られていました。

これは、やはり少人数指導教員のH先生がご自宅の庭から持ってきてくださったものです。きれいな花を見ると、心が和みますね。

シャクヤクは漢字で書くと「芍薬」でした。知りませんでした。薬の字が入っているので薬草かも、と思ってさらに調べてみると、やはり漢方薬の一つであるそうです。見た目がきれいで薬にもなるなんて、誰かの役に立つ代表のような花ですね。すばらしい。 (文責 海寳)

6年生 調理実習 「できることを増やしてクッキング!」 6月3日(金)

テーマは「いためものにチャレンジ! おかずを作ろう」です。次の3点について考えます。

①調理前と後との違いは?

②ゆでたときとのちがいは?

③いためるタイミングは?

各班ともうまく分担して、それぞれの役割を果たしていました。上手にできたのでしょうか? 良いにおいは1階廊下に漂っていました。 (文責 海寳)

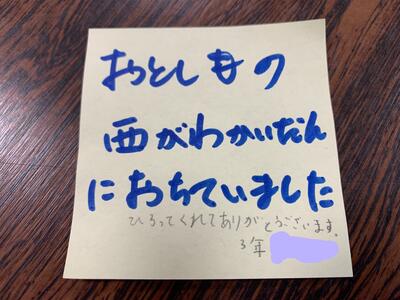

落とし主が見つかりました。 5月31日(火)

「ひろってくれてありがとうございます。3年 〇〇〇〇」

メッセージと名前が書かれていました。

落とし主は、3年生のRさんでした。

落とし主が見つかってよかったのと、ちゃんとメッセージと名前を書いてくれたことにすごくうれしい気持ちになりました。

わらびが丘小には、こんな子がたくさんいます。 (文責 海寳)

3年生 国語 「たからものをしょうかいしよう」 5月31日(火)

話すときに注意することは5つ。①聞き手を見る ②はっきり話す ③間をとる ④呼びかけるように ⑤中心をくわしく です。難しいのは③の「間をとる」です。練習ではどうしても早くしゃべりがちです。「立て板に水(たていたにみず)」のごとく流暢(りゅうちょう)にしゃべるのが必ずしも良いとは言えない場面もあります。聞き手を意識して、聞き手が理解する時間=間(ま)を上手に使えるようになると良いでしょう。

前回はグループ練習で、お互いに話す練習をしました。今日は、タブレットを使って、お互いに録画しあいます。録画することで、自分の発表を自分で見ることができます。自分の課題を自分で見つけるのです。これこそが「メタ認知」です。自分を客観視することです。

録画することで、発表者も適度な緊張感を持てます。その発表者を見て、順番を待つ友だちも、気を付けることを自分事としてとらえられます。良い発表をしようと、自らポイントをしぼって練習を始めます。これが大切なのですね。こういう練習をすることで、本番は相当良い発表になることでしょう。

実は、録画している人が発表者の良いところと直すべき課題が一番わかっているのかもしれません。

タブレット、大活躍です。 (文責 海寳)

わらびっ子スポーツDAY~番外編~ 5月30日(月)

番外編です。

上学年リレーで使用したハチマキとたすきは、その日のうちに職員で洗濯し干しておきました。休み明けの火曜日の1時間目に、6年生がすべてきれいにアイロンをかけてくれました。来年まで保管しておきます。ありがとう6年生!丁寧な仕事ぶりに感謝です。

わらびっ子スポーツDAY~その7~ 5月30日(月)

その7です。

以上、その7でした。

わらびっ子スポーツDAY~その6~ 5月30日(月)

その6です。

以上、その6でした。

わらびっ子スポーツDAY~その5~ 5月27日(金)

その5です。

以上、その5でした。

わらびっ子スポーツDAY~その4~ 5月27日(金)

その4です。

以上、その4でした。

5年生 調理実習 5月27日(金)

ただゆでるだけですが、気にすることはたくさんあります。水はどれぐらい入れるのか、水からゆでるのか、水が沸騰してからゆでるのか、野菜はどのぐらいの幅や大きさに切ったらよいか、盛り付けはどうしたらおいしくみえるか、などなどたいへんです。お家の人はこれだけたいへんなことを毎日やってくれているのですね。自然に感謝の気持ちが生まれます。

私も試食させていただきました。ジャガイモがほくほくしてとても美味しかったです。

この土日に、お家で復習の意味を込めてもう一回作ってみてもいいかもしれませんね。

ごちそうさまでした。 (文責 海寳)

わらびっ子スポーツDAY~その3~ 5月26日(木)

その3です。

以上、その3でした。

わらびっ子スポーツDAY~その2~ 5月25日(水)

その2です。

以上、その2でした。

わらびっ子スポーツDAY~その1~ 5月24日(火)

去る21日(土)に行われた「わらびっ子スポーツDAY」の様子を何回かに分けてお知らせします。

以上、その1でした。

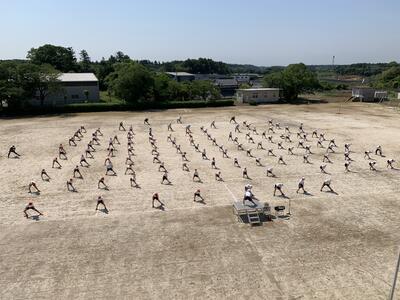

グラウンドでの全体練習を行いました。 5月19日(木)

広いグラウンドだと自分の位置を合わせるのが大変です。前と横と斜めを見ながら位置を決めていきます。

昨日に引き続き、さわやかな晴天の下で気持ち良い汗をかきました。ただ、ちょっと気温が高くて、暑かったかもしれません。そんな時は、ミストシャワーが大活躍です。休憩時間には涼を求めて、ミストの下に集まってきました。ちょっと密になってしまいました。

「すずし~い」

「ちょー気持ちいい!」

びしょ濡れになるまで浴び続ける子もいます。

ミストエリアには日影がなかったので、遮光シートを張ってみました。テントの天幕もあるのですが、風が強いと飛ばされる恐れがあるため、これまで天幕を張っていませんでした。遮光シートならば、隙間から風を逃がすことができます。色も涼しげでいい感じです。そこだけアジアンリゾートのようです。熱中症にならないようにしましょうね。

明後日の天気はなんとかもちそうです。楽しみです。

スローガンも決まりました。

「わらびっ子 力を合わせて 最高のスポーツDAYをめざそう!」です。

みんなでがんばりましょうね。 (文責 海寳)

「BON FIRE DANCE(ボンファイヤーダンス)」 5月17日(火)

今日は1回目の全校練習でした。旧福田小でやっていたので、4年生以上は知っているようです。

ミッキーマウスの掛け声で、音楽に合わせて振付けがあります。だんだん早くなっていきます。動きが追いつかない児童もいます。でも、みんな楽しそうに踊っています。「みんなで楽しくひとつになって」これがねらいです。結構な運動量です。曲が早くなって、必死に追