文字

背景

行間

児童の様子

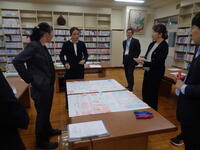

百聞は一見に如かず~委員会活動を3年生が見学~

2月3日(月)

今日は、来年度4年生になると委員会活動が始まる3年生が、各委員会の活動を見学しました。もうすぐ上学年の仲間入りをする3年生は、今日の見学がとても楽しみだったそうです。各委員会の活動内容を、自分の目で見て確かめ、疑問に思ったことを質問することで、新しい発見に出会ったり、入りたい委員会が決まったりと、ワクワクする気持ちでいっぱいの様子でした。

4年生校外学習(千葉市)

1月30日(木)

4年生が社会科の校外学習で千葉市に行ってきました。天気も良く、児童は晴れ晴れとした気持ちで臨むことができました。今回の学習のテーマは、県庁所在地千葉市の様子と千葉港から見る房総半島と東京湾沿いの様子を自分の目で見て確かめることです。千葉市科学館では、万華鏡をつくったり、グループごとに様々な展示物を見学、体験したりしました。続いて、千葉ポートタワーのある千葉みなとまで、モノレールで移動。自分達の下を車が走っている不思議な感覚を味わいました。午後は、千葉ポートタワーの見学です。地上113mからの眺望は圧巻で、千葉港州へ~東京湾一帯の様子を確認することができました。教室で学んできたことと、今日体験したことがしっかりとつながった校外学習となりました。

5年生校外学習(鹿嶋市)

1月28日(火)

5年生が社会科の校外学習で、鹿嶋市にある日本製鉄東日本製鉄所と鹿島港に行ってきました。日本製鉄では、全体的な説明を受けた後、製鉄所の構内をバスで見学したり、熱間圧延工場で、真っ赤に熱された鋼の塊を伸ばして製品を製造する工程を見学したりしました。鉄の熱気を肌で感じ、100mもの長さに延ばされている鉄を自分の目で確かめることができました。昼食後は鹿島港で遊覧船「ユーカリ号」に乗りました。海上からは、たくさんのタンク、石炭、鉄鉱石、塩、丸太の山、石油化学コンビナートの複雑な工場の形を一望でき、児童はそのスケールの大きさに驚いていました。普段は見られない、工業地域の様子について体験しながら学ぶことができ、学習がより一層深まりました。

卒業式に向けた合唱練習、がんばっています(6年)

1月29日(火)

6年生は、他の学年に先駆けて卒業式の合唱の練習を始めています。今日は特別非常勤講師の安増寛美先生と、伴奏をしてくださる菅井幸子先生がご指導をしてくださいました。練習したのは、6年生だけが歌う「次の空へ」と全校で歌う「さよなら友よ」の2曲です。児童は、まだ音がうまくつかめない部分があるものの、ソプラノとアルトの音の重なりを意識しながら丁寧に歌うことができるようになってきました。安増先生と菅井先生から、「よく声が出ている」「声の響きが美しい」とほめていただき、やる気倍増です。6年生、歌声でも全校を引っ張っていけるよう、よろしくお願いします。

ワラビータイム(学年スポーツチャレンジ)

1月28日(火)

今日のワラビータイムは、千葉県で実施している『いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツランキングちば」』の中から学年ごとに種目を選び、記録更新を目指して取り組む、「学年スポーツチャレンジ」でした。コーンの間をジグザクに走った時のタイムを競う「チャレンジスピード」、「長縄8の字連続跳び」、「ボールパスラリー」など、前回の記録を更新しようと、どの学年も協力して取り組んでいました。もちろん、用具の準備や、準備体操、後片付けなども児童が協力して行っていました。

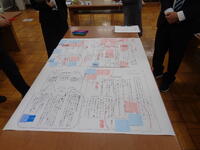

校内研究会(4年・5年 体育)

1月27日(月)

今日は、今年度最後の校内研究会、4年生と5年生で体育の研究授業を行いました。4年生は「高跳び」、5年生は「走り幅跳び」です。4年生では、「はさみ跳び」ができるようになるためのポイントを意識して練習し、一人一人の自分のめあての達成を目指しました。友達にめあての達成度を見てもらいながら、どんどん上達し記録を伸ばした児童が多かったです。5年生は、課題別の場を活用して、グループ内で友達と動きを見合いました。気づいた良いところや改善点を伝え合いながら練習を進めることができました。どちらの学年も、友達と協力し、励まし合いながらより高い目標に挑戦している姿が素晴らしかったです。

<4年生「高跳び」>

<5年生「走り幅跳び」>

昔遊び体験(1・2年生活科)

1月23日(木)

今日は、まちづくり協議会の皆さんのご協力を得て、1,2年生が昔遊びを体験しました。おはじき、めんこ、竹馬、あやとり、ベーゴマ、けん玉、ビー玉など、昔ながらの遊びを教えていただき、児童は目を輝かせ、夢中で遊びました。子ども達の呑み込みは早く、初めての遊び道具を難なく使いこなす姿に驚きました。最後は、みんなで「花いちもんめ」で楽しみました。あっという間に活動時間が終わってしまうと、「楽しかった」「次いつ来るの?」「またやりたい」と、口々に感想を述べながら名残惜しそうに教室に帰っていきました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました!!

ワラビータイム(縦割り活動)

1月22日(水)

少し風が冷たかったけれど、今日のワラビータイムも上学年と下学年の児童が入り混じって楽しく活動できました。ワラビータイムは児童の体力増強をねらって取り組んでいるものですが、それとともに、様々な人との関わりを体験する中で、人の気持ちを考えたり、自分の思いを伝えるにはどうしたらよいか考えたりすることを自然に学べるよい機会であると捉えています。ワラビータイムを通じて、わらびっ子たちがもっともっと元気にたくましく成長することを願っています。

授業の様子(5年・体育)

1月21日(火)

今日は5年生が、昨日新しく砂を入れた砂場を利用して、走り幅跳びの授業をしました。休み時間には、トンボを使って自分達でならして、使いやすいように進んで整備をする姿が見られました

授業では、ウォーミングアップの段階から幅跳びのもとになる運動が取り入れられ、児童は楽しく基礎的な動きを学ぶことができていました。これから、自分の課題に合った場を選んで練習したり、グループで動きを見合って伝え合ったりしながら力を高めていく学習へと進んでいきます。跳びやすくなった新しい砂場で、児童は生き生きと活動していました。

校内書初め会

1月8日(水)

今日は、校内書き初め会を行いました。1年生は「お正月」、2年生は「元気な子」をお手本を見ながら一画一画丁寧にフェルトペンで書きました。3年生以上は毛筆です。11月末の練習会で教わったことを思い出しながら、どの児童も真剣に書きました。練習会の時と比べて格段に上手になっている児童が多くいました。きっと冬休み中も一生懸命練習したのだと思います。

書き初めには①新年早々に、神聖な若水(年が明けて最初に汲んだ井戸水)を使って書くことで、神意にあやかり、字が上手になることを祈願する。②おめでたい言葉や詩歌、または今年一年の目標や抱負を書くことで、行動を新たにするという意味があります。児童が書くのは学年ごとに同じ文言ですが、新しい年を迎えた新鮮な気持ちと、それぞれの思いを込め、世界に一つしかない作品に仕上げることができました。

授業の様子

1月7日(火)

今日は「人日の節句(七草の節句)」。古くから植物がもつ生命力を体に取り入れ、無病息災でいられるようにと願い、七草粥を食べる習慣があります。朝登校してきた児童が、「今日はお粥の日だね」と教えてくれました。このような行事を通して季節を感じることは、気持ちが豊かになります。

さて、冬休み明け2日目、児童の生活のリズムはすっかり戻ったようです。互いに意見を交換しながら問題の解き方を考えたり、真剣に課題に臨んだりと集中して学習に取り組むことができました。

2025年、元気にスタート!

1月6日(月)

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年の干支は「巳」、2025年は「巳年」です。「巳」とはへびのことですが、もともと「巳」という文字は、お母さんのお腹の中の赤ちゃんの形から生まれ、「産まれてくる」「将来・未来がある」などといった意味があるそうです。また、へびは定期的に脱皮を繰り返しながら成長することから、巳年は「新しい自分に生まれ変わる」「幸せな未来をつかむ」など、たくましく生きる力や進化しようとする力が湧いてくる年であるとも言われています。今日の冬休み明け全校集会では、児童に、失敗を恐れず様々なことに挑戦し、さらに「進化」する年にしてほしいことを話しました。児童には、へびが脱皮を繰り返し生まれ変わっていくように、あきらめない気持ちがあればいかようにも変われること、成長できることを学校生活の中で体感してほしいと願っています。

冬休み中はひっそりとしていた学校が、子ども達が元気に登校してきて一気に活気づきました。今日はひと際寒い日でしたが、全校集会で一生懸命声を出して校歌を歌ったり、外で元気よく遊んだりする姿がたくさん見られました。あいさつもとても明るく元気にできました。また、教室では、冬休みにあった出来事を語り合ったり、新年の抱負を発表し合ったりするなど、友達と楽しく交流していました。

冬休み前全校集会

12月23日(月)

明日から始まる冬休みを前に、全校集会を行いました。内容は①校歌斉唱②校長の話③生徒指導主任の話④表彰伝達です。校長からは、はじめに、これまでたくさんの勉強や体験を通して、何事に対しても、一人一人がしっかりとめあてをもち、本当によく頑張っていたこと、色々なことに挑戦し、頑張り抜く力が身に付いていることをとてもうれしく思っていると伝えました。「『今までできなかったことができるようになった』ということがある人?」の質問に、多くの児童が元気よく手を挙げ、自分なりの「進化」を見出していることが見て取れました。また、クラスでは全員が心と歩調を合わせながら、自分達の足で『なりたいクラス』に近づいていってほしいとも話しました。ゴールまではまだ時間があります。3月に1年間を振り返った時、『大成功!』と、クラスみんなでピースサインが出せるような毎日を積み重ねていきたいですね。

冬休みは年の変わり目、大きな節目です。この節目にこれまでを振り返り、希望をもって新たな年を迎えられるよう有意義に過ごしてほしいと思います。そして、来年2025年が、わらびが丘小学校にとって努力と結実の年になることを願っています。

保育園交流会「わらびっ子秋まつり」(1年)

12月20日(金)

今日は、まんまる保育園の年長さん達をお招きして、1年生が「わらびっ子秋まつり」を開きました。

1年生は、この秋に旧神南小学校などに出かけて、どんぐりや木の枝、紅葉した葉っぱなどをたくさん集めて、おもちゃ作りを進めてきました。今日はそのおもちゃを体験できるお店を開き、まんまる保育園のお友達と仲良く遊びました。

同じ絵のカードを合わせる「カードあてゲーム」、「どんぐりゴマ」「やじろべえ」「オナモミダーツ」「どんぐり迷路」「マラカス」「松ぼっくりけん玉」とたくさんのお店が開かれ、子ども達の元気な「いらっしゃいませ!」の声や、みんなで盛り上がる楽しそうな声が体育館中に広がりました。まんまる保育園のお友達も大満足、「また来たいなあ~」と話していました。1年生のみんな、準備から今日の本番までよくがんばりました。

人権教室(2・4年)

12月18日(水)

今日は、2年生と4年生で、人権擁護委員の先生方による人権教室を行いました。

2年生を担当してくださったのは、まんまる保育園の園長先生でもある、田中量教先生です。「二つのケーキ」というお話を教材に、一人一人がかけがえない存在、大切な大切な命であることを学びました。児童は、自分が誰かにしてもらってうれしかったことについて考え、発表する中で、いかに自分が大切にされているかを再確認していました。

4年生を担当した山村貞子先生は、「みんなとおなじくできないよ」という絵本を教材に、授業をしてくださいました。障害のある「おとうと」がいる小学生の「ボク」の、「グチャグチャな気持ち」について一人一人しっかりと考えました。そいて、「ボク」の複雑な感情に思いを巡らせながら、自分だったら「おとうと」にどんな言葉をかけるかについてグループで話し合い、互いの意見を共有しました。「同じだね」とうなずき合ったり、「似ているけど、ちょっと違う。それもいいと思う」と発表したりと、話合いが深まり、充実した授業となりました。

わらびっ子まつり(全校レク大会)

12月16日(月)

今日は児童企画運営委員会で計画した全校レク大会「わらびっ子まつり」を行いました。「三択クイズ」や「あたまおしりゲーム」など、全校で楽しめるレクを準備してくれた児童企画運営委員会の皆さん、ありがとうございました。全て児童の手により進められたレク大会は大盛況でした。三択クイズは校舎の中にあるものをうまく使って問題が作られていました。「校長室のドアにかかっているおにぎりの形をした飾りの名前はなんでしょう」など、「そこにあるのは知っているけれど、何だっけ…」と思わずつぶやいてしまうようなクイズ、面白かったです。「あたまおしりゲーム」は、ゲームリーダーが示す2つの文字の間に、できるだけたくさんの文字が入る言葉を考えるゲームです。縦割りグループでチーム戦を行いました。中でも頭の文字が「て」、おしりの文字が「と」と示された時の「てりやきバーガーセット」という答えは秀逸でした。子どもは頭が柔らかいです!

わくわく授業参観

12月13日(金)

今日は、授業参観がありました。学校で頑張ってる姿をお家の方に見ていただくことは、児童にとって大きな励みになったようです。各学級での様子を紹介します。

1年生 道徳科「ぼくのせいじゃない」

登場人物の気持ちになって一生懸命考えていました。発表も頑張りました。

2年生 音楽科「そりすべり」

旋律の変化を感じ取り、体をいっぱい使って表現していました。

3年生 総合的な学習の時間「なしのひみつ発見」

鈴木梨園さんで体験した、授粉⇒摘果⇒収穫を通して学んだことを、パワーポイントにまとめ、発表しました。

4年生 算数科「垂直・平行と四角形」

教科書のQRコードを読み込み、動画を見ながら平行四辺形の作図をしました。

5年生 国語科「雪わたり」

物語の中の「なぜ」の答えを探しながら、読み取りを深めていきました。

6年生 道徳科「会話のゆくえ」

SNS上でトラブルになった登場人物たちの心情に迫りながら、じっくりと考えました。

授業の様子(4年/国語)

12月12日(木)

4年生の国語で「読書発表会(ブックトーク)」を行っていました。児童が自分の好きなことや興味のあることをテーマに選んだ本を、あらすじを説明したり、読み聞かせをしたり、書画カメラで拡大してみんなに見せたりしながら、本を読んで自分が感じたこと、おすすめしたいポイントなどを紹介する学習です。どの児童の発表からも、自分の好きな本の、何をどうやってみんなに伝え、その良さを分かってもらおうかと一生懸命準備をしてきた様子が見られました。また、相手を意識して自分の考えを話す力がしっかりとついてきていることを感じました。

ワラビータイム再始動

12月11日(水)

マラソン練習のため、しばらくお休みしていた業間活動「ワラビータイム」が再び始まりました。今日は、学年ごとに種目を決めて「遊・友スポーツランキングちば」のランキングに挑戦する学年スポーツの日です。3校時に金融教育講座がある6年生以外の学年が、それぞれの種目に挑戦していました。1年生と3年生は、メンバーを交代しながらキャッチボールをする「ボールパスリレー」、2年生は「長縄跳び」、4年生と5年生は、2m間隔に置いた7つのコーンを前半はまっすぐ走り、後半はジグザグに走って帰ってくるという「チャレンジスピード」を行いました。「遊・友スポーツランキングちば」の取組は、クラスで力を合わせて記録を伸ばすことが目標です。次回は18日(水)。今日の頑張りを次につなげていけると良いです。

体育研究授業(3年・6年)

12月10日(火)

今日は、校内研究会です。3年生と6年生が研究授業を行いました。3年生はマット運動、6年生は「テニピン」というボール運動です。

3年生は、本時のめあてである、「後転や開脚後転を成功させる『かぎ』を探る」ために、色々な場を試しながら、自分で課題を選んで練習に取り組みました。何に気をつけたらうまくできるのかをしっかりと考えており、友達に的確なアドバイスをしたり、ポイントを押さえてよいところを伝えたりすることができることに、感心しました。6年生は、ダンボールのラケットでスポンジのボールを弾く、やさしいテニス型ゲーム、「テニピン」に挑戦しました。ラケットは児童の手作りです。今日は、どうしたらラリーを長く続けられるかを考えながら実践する学習をしました。自分の動きの課題に合った場を選んで練習をしたり、ラリーゲームで作戦を考えたりと、一人一人が主体的に活動することができた今日の学習は、次回から始まる、試合形式で行う学習への大切な足掛かりとなりました。どちらの学年の児童も、楽しかったという満足感、前回よりもできるようになったという達成感を感じている様子でした。

3年生校外学習(社会科/香取警察署)

12月9日(月)

今日は3年生が香取警察署へ校外学習に出かけました。現在、香取警察署は建て替え工事を行っているので、仮庁舎の方へお邪魔しました。到着すると、パトカーと移動交番が既に準備され、担当の警察官の方も明るく、元気よく迎えてくれたので、少し緊張気味だった児童も、安心して見学を始めることができました。まずは、各部署の紹介とともに、署内を案内していただきました。どの部署の方も笑顔で手を振り、歓迎してくださったことがうれしかったです。実習の場面では、目撃者と警察官とで役割を分担し、目撃者役は犯人の特徴を覚え、それを正確に伝えること、警察官役はそれをきちんと聞き取り、犯人を当てるという活動をしました。犯人の特徴の捉え方や、それを伝える時のこつについての説明をよく聞いていたので、児童は自分達の力で「聞き込み」を進め、目撃者の情報から見事犯人を突き止めることができていました。また、災害への心構えや災害時にとるべき行動について、手製の紙芝居を用いて分かりやすく教えてくださいました。児童はキーワードの「生きろ!」の他、多くのことを覚えてきたようです。実生活で役立つ体験学習になりました。

授業のひとコマ

12月6日(金)

今日は3年生が、理科なのに音楽室で授業をしていたので不思議に思い、のぞいてみました。なるほど、今日の授業は「音の性質」の学習でした。大太鼓の上にビーズの入ったプラスチックケースをおいて大太鼓をたたくと、バチは触れていないのに、プラスチックケースが鼓面を移動したり、飛び跳ねたりします。「太鼓の皮が振動しているよ」「強くたたいたらビーズも大きく動いた」など、実験を通して、様々な気づきがあったようです。

6年生は家庭科でした。作っているのはきんちゃく袋です。去年、玉結びや玉止めで苦労していた児童も、ずいぶん慣れて、上手にできるようになってきました。ミシンも順調です。

令和6年度校内マラソン大会

12月4日(水)

今日はマラソン大会。気持ちよく晴れた明るい日差しの中、児童はマラソンも応援も全力を尽くしました。60名近い保護者の方が応援に駆けつけてくださり、児童はたくさんの勇気とパワーをもらって走ることができました。どんなに苦しくても、最後の一瞬まであきらめずに走り抜く姿には心から感動しました。友達や保護者の方からの熱い声援を受けながら、ゴールするまで自分を励まし続け、がんばり続けたということ、体は疲れて苦しくても心があきらめなかったことが何より素晴らしいと思います。マラソン大会を経験したことが児童をひとまわりもふたまわりもたくましく成長させたようです。閉会式では大きな拍手でお互いの健闘を称えました。今日のマラソン大会を開くにあたり、ご協力いただいたPTA役員の皆様、ありがとうございました。また、開閉会式を担当した体育委員会の皆さん、会場準備や後片付けをしてくれた5年生、それに加えて大会の運営や低学年サポートまでを一手に担った6年生、ありがとうございました。児童の頑張りと多くの方々の支えにより充実感、達成感がいっぱいのマラソン大会となりました。

さつま芋クッキング(4年/総合的な学習の時間)

12月3日(火)

4年生は総合的な学習の時間の学習として、サツマイモの種類による違いを調べるために、ベニアズマ、ベニハルカ、シルクスイートの3種類を育て、観察・収穫をしました。今日はその学習の集大成となる「レッツクッキング」の日。種類ごとの特徴を生かしたレシピで4種類のメニューを分担して作りました。今年もゲストティーチャーは、食育健康推進員の皆さんです。今日は、椎名さん、諏訪さん、鈴木さん、平野さんの4名にご協力いただきました。また、SSSの高橋さんは、朝から下準備に参加してくださいました。おかげで、けがなく、楽しくておいしい「クッキング」となりました。

スイートポテトには、ベニアズマを使いました。お芋の黄色い色がきれいに出ることと、ホクホクとした食感がスイートポテトにぴったりなのだそうです。ベニハルカは蒸しパンとプリンに、シルクスイートはサラダに使いました。どれもとってもおいしく出来上がり、畑の先生、金坂さんもお招きしてみんなでいただきました。

自分達で苗を植えて、成長を楽しみに育てたサツマイモを、世界一おいしいお菓子やサラダに変身させることができて、笑顔いっぱい、大満足の4年生でした。

マラソン練習最終日

12月3日(火)

マラソン大会を明日に控え、今日は最後のマラソン練習がありました。11月初旬から始めて約1か月。練習の回を重ねるごとに自分のめあてとしっかり向き合いながら走っていることが伝わってくるようになってきました。特に今日は最後の練習とあってか、児童の走る姿、表情からはいつも以上の真剣さを感じました。

明日のマラソン大会は、開校以来はじめて保護者の参観が実現します。学校の仲間に加え、家族にも応援してもらえることはきっと児童の大きな力となるでしょう。

がんばれ!わらびっ子たち!!

3年生校外学習(社会科/佐原消防署)

12月2日(月)

今日は、3年生が社会科の授業の一環で、佐原消防署に行ってきました。まず、消防士さんのお話を聞いたり、ビデオを観たりして、消防士には主に4つ任務(「消火」「救急」「救助」「予防」)があることを学びました。そして、署内の執務室や情報管理室、仮眠室、食堂などを見学した後は、お待ちかねの消防車、救急車などの車庫へ。それぞれの車の装備や中の様子を見せていただきながら、車により役割が違うことや、装備されている器具、機器の使い方などについて学習しました。最後は、訓練の様子を見学しました。消防士さん達の、スピーディかつ緊迫感のあふれる救助訓練を間近で見て、児童は圧倒された様子でした。見学のはじめの頃は、消防士さんの「消防士になりたい人?」の質問に手を挙げた児童は一人もいなかったのですが、見学終了後に同じことを聞かれた時、何人もの児童がパッと手を挙げました。人の命を救うために一生懸命に働く消防士や救急救命士の仕事の素晴らしさに迫ることができた校外学習でした。

2年生生活科「ポップコーンづくり」

11月29日(金)

2年生が種をまくところから育てたトウモロコシを使って、ポップコーンをつくりました。題して「ポップコーンパーティ」です。

どんな味のポップコーンにしようか、会はどのように進めようかなど、2年生の児童が担任の先生と一緒に一生懸命考え、当日を迎えました。初めての家庭科室での調理に、児童は少し緊張気味でしたが、保護者の方々にもご協力いただき、安心して楽しく活動することができました。乾燥したトウモロコシが、フライパンの中ではぜ、次々に真っ白なポップコーンになっていくのを興味津々で観察していました。味は「キャラメル」と「塩バター」。予想以上の出来栄えに、児童は大喜び。みんなでおいしくいただきました。

6年校外学習(乗馬倶楽部イグレット)

11月29日(金)

今日は、6年生が、乗馬倶楽部イグレットさんへ、3回目の体験学習に行きました。「馬と暮らす」の学習も佳境を迎えています。これまでの2回は、雨のため屋内での活動に限られていましたが、最終日の今日は気持ちのよい秋晴れとなり、念願のリーディング体験ができました。引かせていただいたのは、「松風」という12歳のポニー、人間でいうと40歳くらいです。小さくても力は強く、子ども達は時々引っ張られながらも、ルート沿って上手にリーディングができました。その他、厩舎の見学や馬のウォーキングマシーンの体験などを通して、児童は馬のイグレットでの生活に直接触れることで、色々なことを感じ、思いを共有していました。児童の気がついたことや思ったことを互いに伝え合ったり、疑問に思ったことを積極的に質問したりしている様子を見て、「体験」が子ども達の意欲をより引き出し、学習を一層深めていることを実感しました。

書き初め練習会(3~6年)

11月28日(木)

今日は、本校の前校長 海寳和宏先生を講師としてお招きし、書き初め練習会を行いました。海寳先生が実際に課題を書いてくださる場面では、息をひそめて食い入るように先生の手元を見つめる子ども達。その力強く躍動感のある美しい文字に、感嘆の声を上げていました。海寳先生は、書きながら筆遣いのこつやバランスのとり方等の他、文字の成り立ちや、どんなことに着目して一つ一つの文字を書いたらよいのか等、児童が自分で考えながら書くためのヒントをたくさん与えてくださいました。児童の表情からは、その心の中に「こんな風に書いてみたい」というイメージが湧いてきていることが伝わってきました。自分の書きたい文字をイメージし、どうやって筆を動かしたらよいか真剣に考えて書く児童の作品は、みるみるうちに上達していきます。墨の香りと児童の意欲、集中力に満ちた書き初め練習会は、児童にとっても職員にとっても実り多い時間となりました。「時間があっという間に過ぎた。もっと書きたい」「教わったことに気をつけて書いたらうまくいった」「去年よりうまく書けるようになった」など、満足気に話す児童がたくさんいたこともうれしかったです。

授業の様子(5年/家庭科)

11月27日(火)

今日は、5年生の家庭科の調理実習で、ごはんとみそ汁を作りました。調理の仕方だけでなく、効率の良い作業分担や手順についてもよく考えてから実習に臨みました。どの班も協力して順調に作業を進め、おいしいごはんとみそ汁ができあがりました。ちなみにみそ汁の出汁はにぼしで取り、具は、ねぎ、油揚げ、大根、さつま芋でした。

3・4年生遠足(アクアワールド茨城県大洗水族館)

11月26日(火)

今日は3、4年生が、アクアワールド茨城県大洗水族館に行ってきました。学校から約2時間で水族館に到着しました。

大洗水族館は、60種ものサメを飼育していることで有名です。子供たちもサメを見ることを楽しみにしていました。大きな体に鋭い歯のサメを近くで見ることができました。「目が怖い。」「ヒレが尖っていてかっこいい。」などと話していました。

珍しい魚もたくさん見ることができました。タツノオトシゴ、チンアナゴはとてもユニークな動きをしていました。マンボウの水槽では、大きな体におちょぼ口で餌を食べる様子を見ることができました。

お昼には、イルカ、アシカオーシャンライブ会場でお弁当を広げ、いただきました。その後、アシカの投げキッスや上手な拍手、イルカのダイナミックなショーを見て、歓声を上げていました。

とても天気の良い1日で、テラスに出ると、気持ちの良い潮風に当たることができました。きらきら光る海面に大きなカーフェリーが大洗に到着する様子も見ることができました。

3・4年生で行った合同遠足、40人で仲良く楽しむことができました。

授業の様子(1年・5年/音楽)

11月26日(火)

1年生と5年生の音楽の授業に、特別非常勤講師の安増寛美先生が来てくださいました。1年生では、鍵盤ハーモニカをいい音で演奏するために、指の形やタンギングの仕方などを教えていただきました。その他には良い発声ででの歌い方(校歌)や3文字のことばを当てはめたリズムリレーなど、楽しく学ぶことができました。

5年生は、教科書の二部合唱曲に取り組み始めました。高い声もきれいに響かせて歌えていたのは、昨年度、安増先生から教えていただいた発声の仕方を覚えているのだと思います。後半は、自分達の考えたリズムに合うメロディを作る「音楽づくり」を行いました。次回は和音進行を勉強して、それに合うメロディを考えるそうです。1年生も5年生も、楽しくてあっという間の45分間でした。

クラブ活動(4~6年)

11月25日(月)

今日は久しぶりにクラブ活動がありました。天気が良かったので、スポレククラブはグラウンドに出てサッカーで汗を流しました。工作・イラストクラブは物語のあるイラストに挑戦していました。また、タブレットクラブでは「教育版 桃太郎伝説~日本っておもしろい~」を使って楽しみながら地理や歴史を学んでいました。室内ゲームクラブでは3グループに分かれてそれぞれ、カードゲームやオセロなどを楽しみました。どのクラブでも、夢中になって取り組んでいる児童の姿があり、好きなことに没頭する時間は大切だと思いました。

マラソン大会試走(5・6年)

11月22日(金)

5・6年生がマラソン大会の試走を行いました。走る距離は男女ともに1500mです。自分の目標が達成できるよう一生懸命走ったり、精一杯大きな声で声援を送ったりする姿を見て、たくましさ、頼もしさを感じました。今後も学校全体を引っ張っていくリーダー学年として、これからも活躍することを願っています。

避難訓練(火災想定)

11月22日(金)

今日は、家庭科室から出火したことを想定した避難訓練を行いました。児童は9月に行った訓練(地震を想定)の時よりも、より一層素早く真剣な態度で参加できました。今回は、佐原消防署から4名の方にお越しいただき、避難の仕方や消火器の使い方、実際に火災が起きた時に気をつけることなどを詳しく教えていただきました。また、6年生は水消火器を使った消火器訓練も体験しました。どの学年からも質問がたくさん出され、意欲的に訓練に取り組んだことがよく分かりました。今日学んだことが実生活で生かせるよう、家庭でも話題にしていただければと思います。

保健集会~目の健康について考えよう~

11月21日(木)

今日は、学校保健委員会に合わせて、児童による保健集会を開催しました。テーマは「目の健康について」です。健康診断やアンケートの結果から分かった、本校の健康課題の中から、保健委員の児童が話し合って選びました。集会では、委員長のスピーチや劇、クイズを通して、全校の児童が自らの生活を振り返り、改めて目の健康の大切さについてしっかり考えることができました。保健委員の皆さん、楽しくてためになる保健集会をありがとうございました。

図書祭り

11月20日(水)

今日は、昼休みに図書委員会の皆さんが、図書祭りを開いてくれました。はじめに委員長から読書の大切さについて話があり、続いて本の読み聞かせと〇✖クイズを行いました。3人の図書委員たちが役割分担をして読んでくれたのは、「心ってどこにあるのでしょう?」という絵本です。図書祭りのために自分達で選び、一生懸命練習したそうです。大変心がこもった、思わず引き込まれる素晴らしい朗読でした。〇✖クイズは本に関わる問題が3題出され、全校で楽しみました。図書委員の皆さん、楽しい図書祭りをありがとうございました。

マラソン大会試走(1・2年/3・4年)

11月19日(火)

今日は、12月4日のマラソン大会に向けて、1・2年生と3・4年生が試走を行いました。1・2年生は1000m、3・4年生は1200mを力いっぱい走りました。今日は北風が冷たい、この秋一番の寒さでしたが、みんなのがんばりで心も体もホカホカになりました。試走はあと1回予定されています。「今度は〇位以内に入るぞ」「タイムを縮めたい」など目標を新たにした児童も多くいました。がんばれ、わらびっ子!!

6年生校外学習(乗馬倶楽部イグレット)

11月15日(金)

6年生が本矢作にある「乗馬倶楽部イグレット」に出かけ、馬に関わる仕事について学びました。今日はその1回目です。今年は全3回の体験学習を計画しています。今日は馬の蹄鉄をつくる装蹄師さんもいらしており、実際に蹄鉄に触れ、その役割などのお話を伺うことができました、初めて見る装蹄師の仕事に児童は興味津々です。残念ながら、雨のため、馬場に出ての活動はできませんでしたが、イグレットで暮らす馬たちの生活を知り、これから進めていく「馬と暮らす」の学習の見通しをもつことができました。

授業の様子(1年音楽)

11月15日(金)

音楽室からとても楽しげな声が聞こえてきたのでのぞいてみると、1年生が音楽の授業をしていました。体を動かしながら元気よく歌ったり、タンギングに気をつけて鍵盤ハーモニカを演奏したりと、全力で音楽を楽しんでいました。

給食おいしいね!

11月14日(木)

今日の給食は「日本食巡り献立『北海道』」でした。鮭やじゃが芋など、北海道の特産を使ったメニューが並びました(詳しくは「今日の献立」コーナーをご覧ください)。中でも珍しいのが「子和え」。こんにゃくをたらこで和えた郷土料理だそうです。各教室をまわると、みんなモリモリととおいしそうに食べていて、全ての食缶が空になってるクラスもありました。今日もおいしい給食、ごちそうさまでした!

マラソン練習

11月12日(火)

先週5日(火)から、12月4日(水)のマラソン大会に向けた業間マラソン練習が始まっています。今日は、雲一つない晴天で暑いくらいでしたが、児童は青空の下、清々しい空気を感じながら力いっぱい走ることができました。

児童は、各自でめあてをもち、時間内に少しでも記録を伸ばそうと頑張っています。練習が終わると口々に「今日は、はじめて8周走れたよ」「もうちょっとで10周いけたのになあ」などと話していました。子ども達は、少しずつ目標に近づいていることを実感したり、達成する喜びを味わったりすることを通して、自信をつけていきます。体力の増強とともに、最後まで頑張り抜く強い心が育つことを願っています。

3年生校外学習(ちば醤油株式会社)

11月11日(月)

今日は、3年生が社会科の校外学習として、小見川にある(株)ちば醤油の工場へ見学に行きました。始めに醤油の原料や、作る工程について詳しく説明していただきました。お話の他、材料の実物や、熟成期間の違うもろみの比較、もろみをろ過して醤油になる様子の実験などを見て、みんな目を輝かせていました。その後は工場内を歩いて見学。児童は、初めて聞く言葉、初めて見る物に興味津々で、2時間の学習時間があっという間に過ぎていきました。話を聞く態度も100点満点!驚くことや発見がたくさんあり、児童から出される質問は多岐に渡り、担任の先生が「そろそろ時間です…」と言うまで、途切れることなく続きました。まっすぐに学習に向かい、知りたいと思うことをどんどん探求していく3年生、とても充実した時間を過ごすことができました。ワークシートが足りなくくらいびっしりとメモを取る児童も多かったです。中には「私、ちば醤油で働きたいな」と言う児童も…。お土産に「下総醤油」をいただいたことも本当にうれしかったようです。ちば醤油株式会社の皆さん、本日は大変お世話になりました。ありがとうございました。

6年生修学旅行②

11月6日(水)

修学旅行2日目。今日は、カップヌードルミュージアムでのチキンラーメン作り体験と、横浜中華街の散策です。朝8時、お世話になったホテルの皆さんに別れを告げ、横浜に向け出発しました。チキンラーメンは、粉をこね、製麺するところから自分達で行います。児童は真剣そのものの表情で、麺の生地をこねたり、伸ばしたり、切ったりと大奮闘。どの児童も上手に作ることができました。

中華街では、楽しみにしていた昼食の中華料理を堪能しました。ラーメンや肉まん、デザートにはごま団子やタピオカミルクティーなど、思い思いの物をを注文し、お腹いっぱいになるまでおいしくいただきました。食事の後は、鮮やかな色の門やお寺を見に行ったり、おみやげを選んだりと、異国情緒たっぷりな中華街を散策しました。

あっという間の2日間。6年生はどの場面でも、協力しながら楽しい時間を共有していました。学校では見られない友達の意外な一面に触れたり、互いに助けたり助けられたりするなど、友達との関係もより深まったようです。

6年生は、修学旅行のテーマを「輪」としていました。まさに、和をもって「輪」となす…そんな修学旅行でした。

6年生修学旅行①

11月5日(火)

6年生は今日から2日間の日程で、鎌倉方面への修学旅行です。朝は6時に集合し、一路、鎌倉を目指しました。散策にはぴったりの秋晴れの中、グループごとに鎌倉の街を満喫しました。

今は予定より少し早く、宿の箱根高原ホテルに着き、一息ついているところです。

Happy Halloween!

10月31日(木)

今日は10月31日、ハロウィンです。現在はキリスト教の行事として定着している「ハロウィン」、その起源は、2000年以上前の古代ケルト人(アイルランドやスコットランドを中心にヨーロッパの広い地域で居住していた民族)が焚き火などの魔よけの儀式を行っていたことにあるそうです。ハロウィンには、悪霊を怖がらせて追い払う魔よけとして、目と口と鼻をくり抜いて中にキャンドルを灯した、カボチャのランタンを飾りますが、ハロウィンがアメリカに伝わるまではカボチャではなく、カブが使われていたそうです。アメリカではカブの生産量が少なかったため、より多く収穫されていたカボチャを使うようになったと言われています。今日の6年生の外国語は、アメリカのハロウィンを題材に授業が行われていました。児童は皆興味津々で先生の話を聞いていました。ハロウインをきっかけに外国の文化に触れ、新たな発見もあったようです。

1・2年生遠足 ~成田ゆめ牧場~

10月30日(水)

昨日から降り続く雨の中、1・2年生はスクールバスを利用して「成田ゆめ牧場」へ行ってきました。ゆめ牧場に到着する頃には、雨も小降りになり、10時からは、かさを持ちながら、散策を行いました。

ふれんZOO広場では、ヤギや羊とふれあうことができました。子ども達は、高いところに登ろうとするヤギの名札を見て声をかけていました。ヤギの中に「わらび」という名前を見つけるとみんなで取り囲む様子も見られました。

次に、バター作り体験を行いました。容器に入れられた生クリームを一生懸命に振り続け、音が変化すると出来上がりです。できたてのバターをクラッカーにつけておいしくいただきました。

雨がやみ、子ども達が楽しみにしていた芝滑りも少しの時間でしたが行うことができました。

その後、乳しぼり体験を行いました。「がんもちゃん」というホルスタインがやってきてくれました。飼育員の方にしぼり方を教えていただき、一人一人体験をしました。みんな勇気をふりしぼり、おおきながんもちゃんに触っていました。

楽しみにしていたお弁当をおなかがいっぱいになるまでいただき、おやつも楽しみながら食べることができました。再度、ふれんZOO広場で動物とふれあい、楽しい時間があっという間にたってしまいました。

お昼を過ぎるころには、天気も回復してくれました。友達と一緒に楽しく動物たちに触れ合うことができ、また、思い出ができました。(文責 土井)

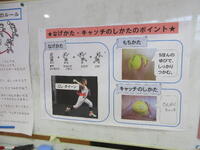

校内研究会(体育科)「おにあそびランドでたのしもう」

10月29日(火)

今日は、校内研究会として、1、2年生が体育の授業を行いました。今回の単元では、「鬼遊び」のような、大人数で競うことが楽しい運動遊びや、「ボール投げゲーム」など、複数のチームと対戦する楽しさを味わえるようにと、1年生11名、2年生11名、合計22名での合同授業としました。今日は、前半に「鬼ごっこ」後半に「鬼退治ゲーム」を行い、思い切り体を動かして、気持ちの良い汗をかきました。また、逃げ方や捕まえ方を考えたり、グループで作戦をたてたりしながら、どの児童も楽しく活動することができました。

<研究協議の様子>

クラブ活動がありました

10月28日(月)

今日は、4~6年生で、2回目のクラブ活動がありました。前回は色々な決め事があり、話合いで終わってしまいましたが、今日は、実際が活動が始まりました。児童は、同じ興味・関心をもった仲間と協力しながら、学年を超えて楽しく活動していました。

体力テストを実施しました

10月28日(月)

今日は、1~4年生の体力テストです。朝から雨模様だったため、屋内で測定できる種目に絞って行いました。既に測定は終了している5・6年生が、下級生を誘導したり、記録を取ったりしました。やはり高学年、頼りになります。

始めて体力テストを経験する1年生も事前の説明をよく聞き、やり方を覚えて参加することができました。2年生以上は「去年より全部記録が伸びた!」「目標の40回を超えたよ(反復横跳び)」などと口々に話し、この一年間の成長を自分自身が実感したようでした。

心肺蘇生法講習会(5・6年)

10月25日(金)

今日は、5年生と6年生が心肺蘇生法講習会に参加しました。それぞれ60分ずつの講習会でしたが、その充実した内容に、時間はあっという間に過ぎました。講師は、毎年本校に指導に来てくださっている、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員の加瀨秀樹先生です。

5年生は、なぜ、心肺蘇生法を学ぶのかについてのお話の後、胸骨圧迫の方法を、実践を通して学びました。先生は、救急車が来るまでの間に心肺蘇生を施してもらえた人と、そうでない人の生存確率や、普通の生活に戻れる可能性の差について具体的なデータに基づいて示してくだいました。児童は、自分にも人の命を救うことができることに気づき、先生の話を聞くまなざしも一層真剣味を増しました。また、いざという時に役立てられるよう積極的に心臓マッサージの練習に臨んでいました。6年生は、昨年度の講習会の経験を土台にして、一歩進んだ練習になりました。ポイントは、複数の人数で協力して行うということです。胸骨圧迫をしながら、助けを呼び、救急車要請やAEDを持ってくるなどの指示を出す人、AEDを持ってきて、装着・実行する人が協力して救命措置の練習を行いました。その間も胸骨圧迫は交代しながら決して止めません。全員が真剣に練習に取り組んでいました。児童は、ただ与えられた役割を果たすだけではなく、一秒も無駄にせずに、目の前の命を助けるにはどのように行動したらよいのかをしっかり考えているようでした。加瀨先生から教えていただいた次の3つのことを決して忘れずにいてほしいと思います。

「すぐにやる」→誰かを待っている時間はない。

「誰でもやる」→人任せにしてはいけない。自分がやる。

「みんなでやる」→協力することで大きな力となる。

今年も大豊作!サツマイモ堀り

10月23日(水)

今日は、畑の先生、金坂さん、平川さんの指導の下、全校でサツマイモの収穫をしました。少し土を掘ると、丸々と大きく育ったサツマイモが顔を出し、子ども達は歓声を上げていました。夏の間もこまめに畑の様子をチェックしたり、雑草を取り除いたりと管理をしてくださった畑の先生達のおかげで、今年も大豊作。300kg以上は収穫できたのではないでしょうか。「お礼の会」では、6年生の代表児童が畑の先生に心を込めてお礼の言葉を述べました。また、金坂さんからは、「夏の間の草取りなどは大変で、疲れたなあと思ったこともあったけど、今日のみんなの笑顔や、喜ぶ姿を見て疲れが吹き飛びました。昨日よりもサツマイモが好きになってくれたらうれしいです。」、平川さんから「サツマイモをおいしくたくさん食べて、大きくなってください。」というお話をいただきました。本当にお世話になりありがとうござました。

今日は、自分達の手で掘ったサツマイモを持ち帰ります。今日の思い出とともに、家族みんなでおいしく食べてほしいなと思いました。

香取郡市小学校陸上競技大会

10月22日(火)

今日は、東総運動場にて陸上競技大会が開かれました。好天に恵まれ、児童は、気持ちの良い青空の下、思い切り競技に参加することができした。また、今日は選手として出場しない児童もサポーターとして参加しました。わらびが丘小学校のチームワークが生かされ、選手はもてる力を精一杯発揮しました。走り高跳び、走り幅跳び、ボールスローで入賞者が4名、中には自身の記録を更新した児童もいました。一方、思うように記録が伸びなかったり、あとちょっとのところで入賞を逃したりと、悔しさをかみしめる姿もありましたが、それもこの先、きっと大きな成長につながることと思います。本当にがんばったわらびっ子たち!素晴らしかったです。

児童は、朝7時に集合し、一日中活動していたので本当に疲れたと思いました。5,6年生のみんな、本当にお疲れ様でした。がんばったね!!

クラブ活動始動

10月21日(月)

今日から全8回の計画でクラブ活動が始まりました。クラブは、タブレット、スポレク、工作・イラスト、室内ゲームの4種類、4年生以上が参加します。今日の1回目は、クラブごとの顔合わせと、担当の先生から主な活動内容の説明がありました。そして、自分達で役員や活動目標の決定に向け話合いを行いました。クラブ活動を通して、異学年同士が積極的に交流し、協力し合って活動していけると良いと思います。第2回は来週の月曜日です。

「学びの秋」到来(授業の様子)

10月21日(月)

朝晩の気温がぐっと下がるようになり、ようやく秋を感じられるようになりました。学びの秋、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋…何をするにも良い季節です。

教室を回ると、どの学級でも落ち着いて真剣に学習に取り組んでいます。正に学びの秋、学校教育目標にある「よく考え、楽しく学ぼう」の実現に向け、自分から考え、行動し、「分かった」「できた」という体験をたくさん積んでほしいと思います。

郡市小学校陸上競技大会壮行会

10月16日(水)

今日は、18日(金)に東総運動場で開催される、郡市小学校陸上競技大会の壮行会を行いました。5年生が中心となって会を進め、出場する選手に向けて、全校でエールを送りました。ユニフォーム姿の選手たちは一人ずつ、自分の出場する種目と抱負を発表しました。凛々しくたくましい姿に大きな拍手が送られました。

夏休みが明けてすぐに練習がはじまりましたが、暑すぎたり、雨が降ったりして練習が中止になることも多く、その量は十分とはいえません。それでも、「全力を尽くす」「自分記録を超える」と話す選手たちは、胸を張って全校の前に立ちました。

がんばれ!5・6年生!

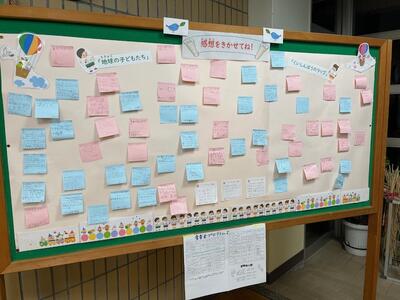

今年も大成功!3・4年生郡市音楽会(佐原文化会館)

10月8日(火)

昨日は壮行会、今日はいよいよ本番の「香取郡市小中学校児童生徒音楽発表会」でした。本校の出番は4番目です。子ども達は「緊張する~」と言いながらも、笑顔でステージに登場してきました。1曲目の「食いしんぼうのラップ」では「ラーメン」「ステーキ」「おそば」「うどん」など、何ともおいしそうな言葉をリズミカルなラップで表現し、大好評でした。2曲目の「地球の子どもたち」は、みんなの声と心がぴったりと合った美しいハーモニーは、いつまでも聴いていたい素敵な合唱でした。ブラボー!!

<講師講評>

「食いしんぼうのラップ」

子ども達が元気にパフォーマンスできる選曲ですね!とっても元気があって楽し演奏でした!出だしと言葉をそろえるのをたくさん練習したんでしょうね。がんばりました!

「地球の子どもたち」

音色がよくそろって美しい歌声でした(特に中音域が美しい!)。途中の身体表現がついたところは、表情豊かでとってもすてきでした。曲の山(一番伝えたい部分)もよく表現されていて全体的によくまとまった演奏でした。3,4年生の合同演奏、練習も大変だったでしょう。楽しく歌えてよかったですね!

音楽会壮行会

10月7日(月)

3・4年生全員で参加する郡市音楽会を明日に控え、今日は全校で壮行会を開きました。今年の発表曲は「食いしんぼうのラップ」と「地球の子どもたち」です。「食いしんぼうのラップ」はリズミカルに楽しく・元気よく、「地球の子どもたち」は、自分達一人一人が、地球の未来をつくり、守るヒーローなんだという力強いメッセージを込めて、発表しました。大きな拍手と温かい感想の言葉をもらい、児童は自信をつけ、明日のステージに一層の意欲をもったようです。

聴いてくださる保護者の皆様はもちろんのこと、音楽を通じて心を通わせてきた3年生と4年生と先生方が、最後の一瞬まで楽しめる発表になることを願っています。

<今日の発表の感想と励ましの言葉がたくさん集まりました>

市長による特別授業「SDGsワークショップ」

10月4日(金)

今日は、香取市長の伊藤友則氏が、わらびが丘小学校の児童に特別授業をしてくださいました。テーマは「SDGs」。児童は「SDGsとは何か」、「どうしてSDGsが必要なのか」についてのお話を聞いてから、「与えられたお金と時間を使って、プロジェクト活動を行うことで、最終的にゴールを達成するというゲーム」を行いました。プロジェクトを達成しながら、みんなでよりよい世界を創っていくのですが、はじめは自分のチーム(2人一組)の目標を達成することに夢中になり、プロジェクトによって変わっていく世界の「経済」「環境」「社会」の状況を表した「世界の状況メーター」のバランスにはなかなか注意が向きませんでした。しかし、後半になるにつれ、全体の様子を見ながら「みんながうまくいく方法」を探ろうとする変化が見えはじめ、「緑(環境)が増えるようなプロジェクトはない?」「これをやると、青(経済)は増えるけど黄色(社会)が減っちゃう」「黄色(社会)を増やすためにはあれをこうして…」などと、世界の状況のバランスを考えてプロジェクトを行おうとする姿が増えていきました。

今日のワークショップでは、様々な社会問題に対して自分は何できるかを考え、自分は世界とつながっていることに気づき、ゲームを通じてSDGのパートナーシップにもつながる体験ができました。伊藤市長、貴重な授業をありがとうございました。

特別授業のあとは、6年生の教室で給食を一緒に召し上がっていただき、スペシャルランチタイムとなりました。

音楽会まであと1週間!

10月1日(火)

今日は3・4年生が、10月8日の郡市小中学校音楽発表会に向けて練習を行いました。体育館での練習は今日で3回目です。児童は、広い場所で声を響かせる感覚を少しずつつかんでいる様子です。歌声は日に日に成長し、本番がますます楽しみになりました。わらびが丘小学校が発表する曲は「食いしん坊のラップ」と「地球の子どもたち」です。どちらの曲もみんな大好き。毎日楽しく練習しています。

エプロンシアター(昼休み)

9月27日(金)

今日は一日中雨が降り続き外で遊べないため、急遽、図書委員会の皆さんが、絵本を読みながらの「エプロンシアター」を開催してくれました。放送での呼びかけもあって、図書室は大盛況。通常の本の貸し出しも行いながらのイベントでしたから、図書委員は大忙しです。でも、どの学年からもたくさんの児童が集まって来て、楽しいひと時を過ごすことができました。

4・5年生宿泊学習(9月24日~25日)

9月24、25日の2日間、4・5年生が水郷小見川青少年自然の家での宿泊学習に行ってきました。スローガンを「自分から積極的に行動して、安全で楽しい宿泊学習にしよう」と掲げ、学校で準備してきたことを実践する2日間でした。

1日目の午前中は、ウォークラリーで小見川の街並みを楽しみました。地図を頼りにチェックポイントを探し、全チームが3.5㎞のコースをゴールすることができました。昼食後は、プラネタリウム鑑賞と体育館でのボッチャを楽しみ、夜のキャンプファイヤーでは、ダンスやゲームで盛り上がることができました。

2日目は、雨天メニューとなってしまいましたが、室内レクと館内でのウォークラリー「おみぼう大冒険」を楽しみました。午後は、和室で真剣な表情を見せながら、七宝焼キーホルダーづくりを体験し、個性あふれる作品作りができました。

強風や雨で楽しみにしていた体験・活動ができなかったことは残念でした。しかし、仲間と協力をし、各自の役割をやり遂げたことで全員が楽しく、思い出をたくさん作ることができました。

4・5年生宿泊学習へ出発

9月24日(火)

気持ちの良い秋晴れの空のもと、4・5年生が「水郷小見川青少年自然の家」に向けて元気に出発しました。今日から一泊二日の宿泊学習、スローガンは、「自分から積極的に行動して、安全で楽しい宿泊学習にしよう」です。宿泊学習を成功させようと児童が考えました。今日の主な活動は、ウォークラリー、カヌー体験、キャンプファイヤーを予定しています。ぜひ、「自分から」行動することで、多くの学びを体験してほしいと思います。

授業の様子(4年・保健)

9月20日(金)

今日は4年生で養護教諭による保健の授業がありました。保健の授業は、「命」について考える授業でもあります。児童は、男女の体の仕組みの違いやそれぞれの働きについて真剣に学んでいました。

2・3年生 校外学習(鈴木梨園)

9月19日(木)

今年も、鈴木梨園さんにて、2年生と3年生が梨の収穫体験をさせていただきました。梨園への校外学習は、2年生は生活科、3年生は総合的な学習の時間の授業の一環として行っています。初めて訪れた2年生は、全員が一人一つずつ質問をし、鈴木さんのお話をお聞きすることで、梨づくりの秘密に迫りました。来年は、春に授粉、初夏に摘果の体験も待っています。3年生は、これまでの体験学習の総仕上げとしての収穫体験となりました。昨年はうまく梨の実をもぎ取ることが出来なかった児童も、こつを思い出して上手に取っていました。また、時間の都合上、2年生のような質問コーナーはなかったのですが、疑問に思うことは自分から鈴木さんに質問し、主体的に学ぶ姿が多く見られました。

今日収穫した、豊水という品種は、甘味と酸味がうまく調和した濃厚な味わいが特徴だそうです。児童は大きな豊水を2個ずつ収穫し、大事に持ち帰りました。きっと楽しいお話とともに家族とおいしくいただいたことと思います。

3年生校外学習(スーパーマーケット見学)

9月11日(水)

3年生の児童が社会科の学習「香取市で働く人たち」の一環で、スーパーマーケットに見学に行きました。見学やインタビューを通して、『スーパーマーケットでは、売り上げを上げるためにどのような工夫をしているだろうか。』について調べてきました。

普段、買い物に行っているお店ですが、バックヤードやパン工房に入ったり、実際にお店で働く様子を見学したりすることでたくさんの発見がありました。

5年稲刈り

9月11日(水)

5年生が種まきからバケツで育てていた稲が実り、本日刈り取りをしました。夏休み前は児童が水やりや観察を欠かさず行い、夏休み中は、担任の先生がこまめに世話をして、大事に育ててきたかいがあり、無事に黄金色の穂が実りました。今日は束にして干すところまでを行いました。この後、2週間ほどかけて乾燥させ、脱穀、精米する予定です。

ワラビータイム

9月10日(火)

今日の業間は、久しぶりのワラビータイム。夏休み前にはなかった「タイヤを使った遊び」がお目見えしました。各チームが順番に様々な遊びをローテーションするので、今日できなかったチームは、順番がまわってくるのが楽しみですね。

委員会活動

9月9日(月)

6校時に、4~6年生が委員会活動を行いました。上学年は全員が必ずどこかひとつの委員会に所属しています。今日は、これまでの活動を振り返るとともに、今月の活動目標を話し合ったり、それぞれの委員会が関わる行事の内容について意見交換をしたりしました。また、掲示物の作成や体育倉庫の整頓などの作業をしていた委員会もあります。児童は、委員会活動を通して、自分から進んで行動することや協力すること、上級生としての自覚をもち、リーダーシップを発揮すること等を学んでいます。これからも委員会活動の充実が全校児童の楽しい学校生活につながっていくことでしょう。

トウモロコシの収穫

9月5日(木)

今日は、2年生が育てていた、ポップコーン用のトウモロコシを収穫しました。葉も茎も茶色く枯れるまでじっと我慢。ようやく収穫することができました。皮をむいてみると、黄色くて丸いつぶがたくさん詰まっていました。芯ばかりで数粒しかついていないものもありましたが、児童は「何でこれは粒がないの?」「中はまだ湿っているところがあるよ」など、疑問や気づいたことを口々に話していました。このあと、さらに乾燥させてからポップコーンを作ります。楽しみですね。

授業の様子

9月4日(水)

夏休みが明けて3日目。児童は元気に、そして意欲的に学習に取り組んでいます。3年生は社会科で、来週のスーパーマーケットへの見学に備えて事前学習をしていました。学習に向かう姿勢がとても良く、どの児童も真剣に学んでいます。4年生では、体育でセストボールの試合に挑戦していました。以前よりも周りをよく見た動きやパスが上手になりました。

ワンポイント避難訓練

9月3日(火)

今日は、清掃の時間に緊急地震速報が出されたことを想定し「ワンポイント避難訓練」を行いました。児童が自ら地震の揺れから身を守る場所を瞬時に見つけ、一次避難ができることが目標です。児童は、様々な場面における避難の仕方は事前に学習していますが、実施時刻の予告がされていないため(期日だけは知らせてあります)、とっさの判断が試されました。どの児童も緊張感をもって取り組み、机の下にもぐる「サルのポーズ」、頭部を守る「ダンゴムシのポーズ」をとったり、蛍光灯の真下やガラスのそばを避けた場所に避難したりすることができました。中には、色々な場面を想定し、「トイレに入っている時だったこうしよう」とか「この場所だったらどこが安全かな」など、安全な一次避難について話し合っていた児童もいました。わずか10分程度の訓練でしたが、防災の大切さを身近に感じることができました。

6年「馬と暮らす」学習始動

7月18日(木)

6年生では、今年も、総合的な学習の時間の学習として乗馬倶楽部イグレット、筑波大学松元剛先生、目白大学渕上真帆先生のご協力を得て、「馬と暮らす」をテーマに、競走馬の一生や馬と人との関わりを学習します。今日はその第一弾。東京都府中市にあるJRA競馬博物館へ校外学習に出かけました。午前中は、本来、一般の人は入ることができない、東京競馬場のバックヤードの見学の他、乗馬、ホースショーを体験しました。児童はこれらの体験を通して、驚きと感動でいっぱいの時間を過ごしました。午後は、博物館の見学です。馬の種類のことや、人との関わりの歴史などを詳しく学ぶことができました。「乗馬が楽しかった」「想像していたのとは全く違う体験だった」「行ってよかった」「馬のことが詳しく知れてよかった」「これからの学習が楽しみになった」など、児童からは、心に残る充実した活動ができたことがうかがえる感想をたくさん聞くことができました。

授業の様子(5年体育)

7月18日(木)

本校では、体育を研究教科とし、児童が活動を通して、アドバスし合ったり、練習方法を工夫したりする中で、「わかった」「できた」経験を積み重ね、運動することの楽しさや喜びを味わうことを目指しています。

今日の体育ミニ研究授業は、5年生「タグラグビー」です。「チームでつないでトライを目指せ」というオリジナル単元名もつけました。学習目標は「チームに合った作戦を考えて試合に取り入れよう」です。児童は、円陣パスやリレーパスなどの基本的な練習の後、試合を行いました。自分自身がボールの投げ方などを意識してプレイすることはもちろん、友達の動きもよく観察をして、良かった点や改善点からチームに合った作戦について熱心に話し合っていました。

授業の様子(4年・6年体育)

7月17日(水)

本校の体育の学習は、水泳学習が終わり、今は各学年でミニ研究授業を行っています。今日は、4年生と6年生で実施し、何人もの先生方が見に来ました。まず、4年生は「セストボール」です。「セストボール」とは、攻守が入り交じり、パスをつないでボールを運び、ゴールにシュートをして得点を競い合うゴール型ゲームです。「チームに合った作戦を考えて力いっぱいプレイしよう」という学習目標の達成に向けて、チームで力を合わせて活動することができました。

6年生は、「バスケットボール」です。「わらBリーグ」というユニークな単元名も加え、児童は意欲的に活動に取り組みました。学習目標は「チームに合った作戦を考えて、ゲームで実践しよう」です。パスの大切や効果的な方法を、パスゲームや作戦タイムを通じてしっかりと学び、試合で生かそうと頑張りました。

4年生校外学習(伊地山クリーンセンター)

7月16日(火)

今日は4年生が社会科「ごみはどこへ」の学習の一環で、伊地山クリーンセンターへ見学に行ってきました。ごみ処理の仕組みや再利用のことなどについて、調べたことをもとに実際に自分の目で確かめることで、より学習を深めることができました。施設内設備の見学の他、コンピュータ制御室の様子を見たり、映像やモニターを使って施設の仕組みを聞いたり、とても充実した時間を過ごすことができたようです。児童からは「モニターで見た焼却炉の様子が印象に残った」「炎の温度が900℃なんてびっくり」「いつも見ている煙突の長さが50mもあるなんて知らなかった」「最終処分場の広さに驚いた」「最終処分場が次々といっぱいになっていっていることに驚いた」「「ごみは減らす努力と再利用する工夫が必要だということがわかった」などの感想がたくさん出されました。

思春期講演会(5・6年)

7月12日(金)

今日は、助産師の川島広江先生をお迎えし、5・6年生を対象に思春期講演会を開催しました。テーマは、「大切な命~思春期に守り育てる命の力~」です。お母さんの体のこと、赤ちゃんが産まれる仕組みなどの話を通して、「自分で決める力」「チャレンジする力」「自分を守る力」「感じる力」これらは全て、人が生まれながらにもっている「命の力」であること、それを自分と相手の気持ちを大切にすることが守り、育てることに通じることを学びました。児童は、真剣に先生の話を聞いて考え、活発に質問したり、意見を言ったりしていました。これから、心や体がだんだん大人へと変わり始める5年生・6年生にとって、今こそ聞いておきたい貴重なお話をうかがうことができました。

着衣泳(1・3・6年)

7月10日(水)

今日は、着衣泳を行いました。水着の上に体操服やジャージを着て水の中に入った際、児童は自分の体の重さに大変驚いていました。泳力に応じて、空のペットボトルをもって仰向けに浮く練習や、持たずに浮く練習、泳ぐ練習等を行いました。初めてのことに怖がっていた児童も、先生方のサポートにより浮くことができました。また、どの児童も、万が一、意図せずに水中に落ちた時などを想定して真剣に練習に臨むことができました。いざという時に、自分の命はまず自分が守れるようにするために、今日の学習をよく覚えておいてほしいと思います。

ワラビータイム(学年スポーツ)

7月2日(火)

今日のワラビータイムは、学年ごとに「遊・友スポーツランキングちば」の種目を選んで活動する「学年スポーツ」でした。前回と同じ種目で記録更新を目指す学年、新たな種目に挑戦した学年と取り組み方は様々でしたが、どの学年も自分達のめあてに向かって時間いっぱいがんばっていました。「すごい!」「大丈夫、この前よりいいよ!」「失敗しても気にしないで」「失敗を人のせいにしないで次がんばろう」など、児童同士の言葉かけ合いも、より良い人間関係づくりにつながるものが増えてきました。

がんばれ!わらびっ子!

<今日の種目>

1・2年:新聞棒投げ 3・4年:長縄8の字連続跳び 5年:チャレンジスピード 6年:ボールパスラリー

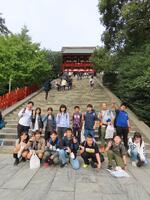

3・4年生校外学習(鹿嶋市方面)

7月1日(月)

今日は、3年生と4年生が、水田地帯(香取市北部)の土地の使われ方を実際に自分の目で確かめるために、鹿島線に乗り、鹿島神宮駅まで行きました。鹿島線は、ずっと高架を走る路線なので、車窓からの眺めは最高です。爽やかな緑が一面に広がる水田や、雄大な利根川、広々とした霞ケ浦などが、一望できました。児童は、事前に駅の名前を覚え、各駅の近くで見えたものを、持参したマップに地図記号で記入しながら、楽しく車内で過ごしました。

朝は強かった雨風も止み、鹿島神宮へ歩いて散策もできました。午前中の短い時間でしたが、体験を通し、多くの学びのある校外学習でした。

大きくなあれ!(2年生 生活科 野菜づくり)

6月26日(水)

2年生では、生活科の学習で野菜を育てています。児童は毎朝登校するとすぐに水やりをし、世話と観察を続けています。5月8日、児童がそれぞれ選びプランターに植えた苗は、ぐんぐん育ち、少しずつ収穫もできるようになってきました。今日は、朝の涼しいうちに、学級菜園の草取りをしました。雑草がきれいになくなり、気持ちの良い畑になりました。学級の畑には、ポップコーン用のとうもろこしと、キュウリ、ナス、ピーマンなどを植えていて、どれも元気にすくすくと育っています。大きくなあれ!

縦割りチームで遊ぼう!ワラビータイム

6月25日(火)

今日のワラビータイムは、学年縦割りチームごとの全校遊びです。今日は、各チームとも前回とは違う遊びに挑戦しました。児童は登校するとすぐに、昇降口にある掲示物で自分のチームの種目を確認し、「やったー、今日はドッジボールだ!」「いいなあ、ぼくは鉄棒だよ…」「しっぽとり楽しみ」「一輪車できるかなあ」など、口々に話題にしていました。業間になり、音楽が鳴り始めると一斉にグラウンドに出て、チームごとに準備体操。上学年のリーダーシップが効いています。活動が始まると、朝から張り切っていた児童はもちろん、「苦手だなあ」とつぶやいていた児童も、一生懸命チャレンジしていました。友達や先生の励ましもあり、やる気が出てきたようです。次回の縦割り活動は7月16日(火)です。

4年生 アオバズク観察会

6月24日(月)

4年生の総合的な学習の時間で、アオバズクについて学習しています。今日は、鳥の先生である斎藤敏一先生にもお越しいただき、その観察会でした。昨日は大雨でいなくなっていましたが、今日は枝にちょこんと止まっている姿が確認できました。

アオバズクはフクロウの仲間で、青葉が茂りだす春に、はるか遠く、東南アジアから飛来する夏鳥です。夜になると、「ホッホー」と2声ずつ繰り返し鳴き、主に蛾やカブトムシなどを捕らえて食べます。大木の洞を巣にすることが多く、学校の近くでは、旧神南小学校の大きな栴檀(せんだん)の木に、やって来ます。今年も、来てくれるかどうかドキドキしていましたが、少し前からその姿を見ることができるようになりました。

児童は、各自下調べを行い、今日の観察会に備えました。実際にその姿を見ることができ、より一層親近感がわいたようです。学校に帰ってからは、斎藤先生の授業です。アオバズクの生態や特徴などについて詳しく教えていただきました。様々な質問が飛び交い、児童は大変意欲的に学習に臨んでいました。

6年生 租税教室

6月24日(月)

今日は、市役所から2名の講師をお迎えし、6年生のために税金についての出前授業をしていただきました。お話を聞いたり、ビデオを観たりしながら、「税金ってなんだろう」「税金の種類や役割は?」「税金は何に使われているのかな」「税金がなかったらどうなるのかな」などについて皆で考えました。また、先生は、電気がある世界とない世界の話など、身近な話題で分かりやすく教えてくださいました。児童は自分の生活と税金とを結びつけ、考えを深めることができました。授業の最後には、1億円の見本(本物と同じ大きさと重さ)を持ち上げその重さに驚くとともに、お金の大切さを実感しました。ちなみに1億円の入ったケースは約10kgあるそうです。

仲良く遊ぼう(業間休み)

6月20日(木)

2時間目が終わると業間休みです。今日はワラビータイムではなく、自由遊びの日なので、児童は、ドッジボールや鬼ごっこ、ブランコに一輪車など、思い思いの好きな遊びで体を思い切り動かしていました。中でも印象的だったのは、6年生が下級生のサポートをしながら、一緒に楽しく遊んでいる姿です。1年生を始めとする下級生達もうれしそうです。皆が仲良く遊ぶ休み時間、いいですね!

授業の様子

6月17日(月)

今日は、6年生の国語でパネルディスカッションの授業を行っていました。テーマは「SDGs」です。3名のパネラーがそれぞれ、重要だと思っていること、取り組みたいと思っていることについて提案したことに対し、全体でディスカッションを行います。話し合いを深めるためには、司会の役割も重要なことを学びました。

水泳学習が始まりました

6月14日(金)

今年度、第1回目の水泳学習を実施しました。今日行ったのは2、4、5年生です。栗源B&Gのプールをお借りして実施するため、9:50、スクールバス3台に分乗して元気に出発しました。朝、登校してきた時から楽しみにしていた児童が多く、満足の笑顔で帰ってきました。次回は19日(水)、今度は1、3、6年生が行います。

3年生校外学習(鈴木梨園:摘果体験)

6月12日(水)

4月に授粉作業の体験をしてから、約一か月半。梨の実の赤ちゃんがたくさんできる時期になりました。今日は、3年生が鈴木梨園さんへ出かけ、梨がより大きく、おいしく育つように行う、摘果作業を体験しました。摘果とは、一つの枝にいくつもなっている梨の実から、大きく、形や色が良いものを選んで残し、その他は切り落とす作業です。児童は、じっくり観察しながら摘果する実を選び、慎重に切っていきました。摘果した実は、鈴木さんが切って中を見せてくれました。形が良い実は中の種がきれいに並んでいますが、形がいびつな実は、種の並び方がバラバラでした。児童は、知らなかったことをたくさん学習でき、大満足の校外学習でした。

ワラビータイム(学年スポーツ)

6月12日(水)

今日のワラビータイムは、学年スポーツの日です。今年度は、千葉県で児童生徒の体力向上を目指し、実施している「遊・友スポーツランキングちば」に学年ごとに種目を決めて挑戦します。これは、選んだ種目の記録を報告すると、全県の同じ種目に取り組んだチームの中で順位が決まるという仕組みになっており、初めてチャレンジする本校では、色々試しながら児童に合った種目を選んでいるところです。今日は1年生が「チャレンジスピード」と「新聞棒投げ」2年生が「新聞棒投げ」、4年生が「長縄8の字連続跳び」、5年生が「長縄みんなでジャンプ」、6年生が「ボールパスラリー」に挑戦しました。3年生は校外学習に出かけていたので、次回からのチャレンジになります。

プール開き

6月11日(火)

本校にはプールがなく、毎年、栗源B&Gのプールをお借りして水泳学習を実施するため、プール開きは学校の体育館で行います。今年も、業間に全校で集まり、体育委員会の運営による「プール開き」を行いました。体育主任の先生からスライドを使った説明があったり、笛の合図の意味を確認したり、バディを作る練習、準備運動の仕方の練習も行いました。児童は真剣に話を聞き、練習に取り組んでいました。水泳学習は14日(金)から始まります。ルールを守り、全5回の学習が事故なく、安全にできるように、全員で気をつけながら取り組んでいきます。

サツマイモ観察

6月7日(金)

5月30日(木)に植えたサツマイモの苗がしっかりと根付き、すくすくと育っています。今日は、4年生がその様子の観察をしました。「シルクもハルカも元気だね!」「アズマはなんか元気ない」「雨が降らないからかなあ」「ちゃん立ち上がってる!」などと、お互いに話しながら茎の太さや長さ、葉の大きさ、色の違いなどをよく見てスケッチをしていました。4年生は、サツマイモの種類による違いをを比較するために、3種類(シルクスウィート、ベニハルカ、ベニアズマ)を植えています。そして、味だけではなく、育ち方の違い、それぞれの特徴、適した調理法などについても、長い期間に渡り学習していきます。5年生になるころにはサツマイモ博士になれるかな。

1年生校外学習(旧神南小学校他)

6月6日(木)

今日、1年生(11名)が、旧神南小学校とその周辺の公園や神社に、校外学習(生活科)に出かけました。色々な植物や虫を発見したり、旧神南小学校で遊んだりしました。道路をあるくのも、横断歩道を渡るのも上手にできました。途中、九美上の駐在さんが児童の安全を見守ってくださいました。

今年も勉強しています!「シラサギの生態」

6月5日(水)

4年生は、総合的な学習の時間で、シラサギの生態について学習しています。今年もゲストティーチャーは、「鳥の先生」こと「斎藤敏一先生」です。これまで、シラサギについて知りたいことや、実際に学校近くにある繁殖地(コロニー)に出かけ、新たに気づいた疑問などをまとめながら、事前学習をしてきました。今日は、斎藤先生と一緒に、もう一度コロニーへ行き、望遠鏡や双眼鏡を使ってより詳しく観察をしてきました。学校に戻ってきてからは、斎藤先生が、たくさんの写真を見せながら、色々なサギについてお話をしてくださいました。児童は、気づいたことを発表したり、疑問に思ったことは積極的に質問したりして大変熱心に学習していました。授業の終わりには、斎藤先生から、先生自身が撮影したサギの写真の葉書をいただき、皆大喜びでした。

ワラビータイム(4回目)

6月5日(水)

今日はすっきりと晴れ、「体力アップ」と「全校なかよし」を目的とした業間活動、「ワラビータイム」が4回目にして初めて、学年縦割りチームごとの全校遊びができました。前回までは天気が悪く、外での活動ができなかったのですが、今日は、どのチームも青空の下で思い切り体を動かし、楽しく遊ぶことができました。整理運動の音楽が流れだすと、「あ~楽しかった」「もっとやりたかったな」などの声があちらこちらから聞こえてきました。遊びは①ドッジボール②だるまさんがころんだ③鉄棒④へびジャンケン⑤竹馬・一輪車⑥しっぽとり(鬼遊び)の6種類、これらを毎回ローテーションで行っていきます。縦割り活動を通して、児童同士の交流が自然に深まリ、仲の良さが一段と増したようです。

授業の様子

6月3日(月)

週明けの月曜日、朝はあいにくの雨でしたが、児童は元気に登校してきました。今日は、授業の様子を少し紹介します。3年生では社会科で香取市のについて学んでいました。千葉県の地図を見て、香取市の周囲にある市町村の名前を調べます。「東側には東庄町、西側には成田市・・・」と一つずつ確認しながら、ワークシートに取り組んでいました。児童にとって、2年生の時にはなかった社会科の学習は、新しいことをどんどん知ることができる楽しい教科のようです。2年生は音楽です。やまびこのようにメロディや歌詞繰り返して歌う「キャンディマン」をノリノリで楽しく歌いました。4年生は体育。今日は「遊・友スポーツランキングちば」の種目から、「チャレンジスピード」と「ボールパスラリー」に挑戦しました。今後は色々な種目にチャレンジして、4年生として取り組む種目を決めていくそうです。

全校サツマイモ苗植え

5月30日(木)

気持ちの良い青空の下、今日は、全校児童がサツマイモの苗植えをしました。今年度の畑の先生は、金坂高嗣さん、金坂智子さんです。わらびが丘小学校のために苗をたくさん準備し、植え方を丁寧に指導していただきました。品種はシルクスイートです。4年生は総合的な学習で品種の違いを勉強するために、ベニアズマとベニハルカも植えました。金坂さんは、これまでに何度も学校の畑に足を運んで準備をしてくださっています。また、今日は児童が植え終わった後、一つ一つ確認しながら植え付けの仕上げをしてくださいました。本当にありがとうございます。

始めて苗植えを体験する1年生も、6年生のサポートで上手に植えることができました。秋の収穫が今からとても楽しみです。

アルミ缶リサイクル活動

5月29日(水)

本校では、開校以来6年生が、アルミ缶を車椅子に交換し、福祉施設に寄付しようという活動に取り組んでいます。今年は、この活動に美化委員会も参加することになりました。さらにボランティアを買って出た有志も加わって、毎回大勢の児童が、これまでのリサイクル活動でご協力いただいた、たくさんのアルミ缶をつぶす作業を行っています。今日も昼休みに、美化委員会の呼びかけで多くの児童が集まり、汗をかくほどがんばって作業をしました。

ワラビータイム

5月29日(水)

今日は、ワラビータイム(業間活動)がありました。ワラビータイムでは、縦割りのグループごとに外遊びをしながら、体力作りにつなげていこうという取組です。残念ながら、グラウンドがぬかるんでいたため、計画していた外遊びはできませんでしたが、代わりに体育館でグループごとに「ハンカチ落とし」をして遊びました。どのグループもとても盛り上がり、楽しく遊べました。

わらびっ子スポーツDAY開催

5月25日(土)プログラム.pdf

本日、無事に「わらびっ子スポーツDAY」が開催されました。お天気も良く、最高の1日となりました。児童は、たくさんの保護者の方の熱い声援の中、どの種目にも全力で臨んでいました。成功した喜びや、みんなで協力する楽しさを存分に味わうことができたのも、真剣に取り組んでいたからこそです。中には負けたり、うまくいかなかったりして悔しい思いを味わった児童もいます。でも児童にとっては、それも合わせて、一まわり大きく成長するチャンスだったようです。とても良い表情で終わることができました。そして、スローガンの「全身全霊!見せろみんなのワラビースマイル」通り、笑顔あふれる素晴らしいスポーツDAYとなりました。早朝より運営にご協力いただいたPTA役員の皆様、また、最後まで応援してくださった保護者の皆様、後片付けを最後までお手伝いいただいた皆様、本当にありがとうございました。

いよいよ明日は「わらびっ子スポーツDAY」

5月24日(金)

明日はいよいよわらびっ子スポーツDAYです。これまで毎日種目の練習や用具の準備をがんばってきました。その成果が存分に発揮されることを願います。お天気も心配なさそうです。

今日の練習は、開閉会式の最終確認をして終わりました。用具係は最後まで後片付けをがんばりました。午後は各係ごとに協力して準備を行います。