文字

背景

行間

児童の様子

わらびっ子スポーツDAY、全校練習

5月23日(木)

今日は、全校で綱引きと大玉転がしの練習をしました。今年は全校種目に綱引きを加え、各チーム、力を合わせて頑張っています。綱引きは運動会では定番の種目ですが、コロナ禍を過ごしてきた児童にとっては、はじめての綱引き挑戦なので、うまく綱を引っ張れない、力を入れられないと、苦労していました。本番まであと1日。チームで作戦をたて、赤白どちらも頑張ってほしいです。

不審者対応避難訓練

5月23日(木)

今日は、香取警察署に協力を得て、不審者対応の避難訓練を実施しました。児童は皆、真剣な態度で訓練に臨み、いざという時には、どのように大切な命を守るのかについて学びました。

わらびっ子スポーツDAYに向けて

5月21日(火)

25日(土)に開催予定の「わらびっ子スポーツDAY」の練習や準備が本格的になってきました。児童は毎日の練習の他、競技のルールを覚えたり自分の役割を確認したりと準備に余念がありません。また、低学年でも自分達で協力して後片付けを行っています。みんな本当によく頑張っています。

午後には、6年生が1年生と一緒に応援グッズづくりをしました。6年生はとても優しく丁寧に教えてくれるし、はさみ等の道具の使い方も上手なので、1年生は目を輝かせていました。

いじめをなくそう集会

5月15日(水)

今日は、「いじめをなくそう集会」がありました。企画・運営委員会の児童が会の進行を務め、「いじめゼロ宣言」や「各学級のスローガン発表」「イエローリボン運動の紹介」を行いました。どの学級も、「いじめ」がどれだけいけないことか、いじめをなくすにはどうしたらよいかなどについて真剣に話し合ってきた様子がうかがえるスローガンでした。この気持ちが今だけで終わらず、ずっと続いてほしいと願います。校長からは、ここにいる全員が、自分が今いる場所を、温かく安心して生活できる場所にしようと思って毎日を過ごすこと、「いじめを生まない心がけ」を続けることが大切だという話をしました。今日の話では、「いじめはいけないことです。絶対にやめましょう」だけで終わりにせず、児童に、あなたはどう思いますか、あなたはどうしますか、とたくさん投げかけました。いじめを生まないためには自分は何を心がけようか、一人一人に自分事として考えてほしかったからです。

話の最後に、「仲間とともに喜びを分かち合い、笑顔を笑顔で守れますように」という優しい思いが込められた歌「手をつなごう」を一緒に歌いました。児童の心に響く集会となるといいなあという願いを込めて。

交通安全教室

5月10日(金)

今日は、1年生と3年生で交通安全教室を行いました。今年も香取警察署の方々にご協力いただき、命を守るための交通ルールや自転車の乗り方について学びました。

1年生は道路を歩く時の約束を守って、校庭に描かれた模擬道路を歩く練習をしました。どの児童も真剣な表情でお話を聞き、警察署の方々から教わったことを考えながら歩けていましたが、停車している車を避けるための安全確認は少し難しそうでした。でも、香取警察署の方が、優しく教えてくれたので、みんな上手に歩けるようになりました。また、警察署の方が、スピードを出して走ってくるバイクや車のまねをしてくれたので、臨機応変に止まる練習もすることができました。

3年生は自転車に乗る前と乗る時の約束について詳しく教えていただきました。命を守るために、ルールをしっかりと守って自転車に乗ることを改めてみんなで約束をしました。自転車点検の合言葉「ぶたはしゃべる」もしっかりと覚えました。実地練習では、はじめは、止まるべきところで止まれなかったり、車間距離が狭くなってしまったりと、苦戦している児童も多くいましたが、段々慣れてきて安全な乗り方を意識して乗れるようになりました。

業間活動「ワラビータイム」始動!!

5月9日(木)

今年度から、本校では、児童の体力アップと異学年交流で全校が仲良くなることをめあてに、縦割り活動による「ワラビータイム」を始めます。今日は、その1回目。活動の基盤である縦割りグループの顔合わせと、チーム名の決定、次回のワラビータイムで遊ぶ内容の相談をしました。6年生のリーダーシップのもと、協力して活動することができ、よいスタートが切れました。

授業の様子(4年・音楽)

5月8日(水)

4年生の音楽で、リコーダーの学習をしていました。今日は「エーデルワイス」の確認テストだそうです。順番にひとりずつ、演奏していきます。まだ、練習を始めたばかりの曲なのですが、どの児童もあきらめずに挑戦していました。また、聞いている友達も、「いいよ、いいよ」「その調子」「がんばって」とやさしく声をかけたり、「指づかいモデル」になってくれたりと、とても温かい雰囲気です。メロディに合わせて三拍子の指揮をしている児童もいました。音楽が大好きな4年生、これからの成長が楽しみです。

第1回代表委員会

5月7日(火)

4連休が明け、児童が元気に登校してきました。今日は、今年度初めての代表委員会が開かれました。メンバーは、企画・運営委員、各委員会の委員長、3年生以上の学級委員長、副委員長です。今日の議題は、4月の振り返りと5月のめあてと、5月25日に開かれる「わらびっ子スポーツDAY(運動会)」についてです。議題の他にも、スクールバスの中での過ごし方など、課題となっていることについても話が出されました。これからも学校のリーダーとして、様々な視点をもって課題に取り組み、自分達の学校をより良くしていこうという姿勢でがんばってほしいと思います。

1年生・2年生なかよし会

5月2日(木)

早く学校に慣れるようにと、2年生が1年生のために、「なかよし会」を計画してくれました。まずは、グラウンド中をかけまわり、鬼ごっことかくれんぼをして遊びました。みんなで楽しく遊んで、1年生と2年生は、より一層仲良くなったようです。教室では、2年生が1年生に手作りのカードと飾りをプレゼントしました。プレゼントをもらう方も渡す方も笑顔がいっぱいの時間となりました。

おいしい給食、いつもありがとうございます。

5月1日(水)

5月に入って最初の給食は、「カレーライス」でした。午前中、勉強や運動をがんばった児童はお腹ペコペコ、どの学級でも、モリモリ食べて、食缶も空っぽになりました。給食はみんなの元気の源です。いつもおいしい給食をありがとうございます。

授業参観

4月26日(金)

今日は授業参観、PTA総会、学級懇談会でした。平日にも関わらず、たくさんの保護者の方にお越しいただき、本当にありがとうございました。児童は、お家の方に学校で頑張る姿を見てもらおうと、とてもはりきっていました。真剣なまなざしで話を聞く姿、じっくりと考える姿、グループで協力する姿、自分の考えをしっかりと発表する姿…。どの学級でも、一生懸命に学習に取り組んでいる姿がありました。ある1年生の保護者の方は、「小学生になってまだ2週間余りなのに、色々なことができるようになっていて驚きました。」とおっしゃっていました。

授業参観は12月と3月にも予定されています。児童は、また一段と成長した姿を見せてくれることでしょう。次回も次々回も、ぜひ学校に足を運んでいただけたらと思います。

【1年 国語 わたしのなまえ こえを あわせて あいうえお】

【2年 道徳 およげない りすさん】

【3年 道徳 その情報、本当?】

【4年 道徳 道子の赤い自転車】

【5年 道徳 たからもの】

【6年 理科 物の燃え方と空気】

【わかば 道徳 おもしろい子はいい子、悪い子?】

授業の様子

4月25日(木)

今日は、久しぶりに晴れて気持ちの良い一日となりました。児童は元気いっぱい、そして真剣に授業に取り組んでいます。その中で、1年生、2年生、3年生、5年生を紹介します。1年生は体育で50mのタイムを測りました。どの児童も全力で頑張っていました。2年生は図工の「ねんどがうごきだす」という学習で、思い思いに粘土をこね、色々な形に変化するのを楽しんでいました。3年生は、外国語活動です。ALTの八木先生と一緒に、天気の表し方を学習しました。覚えるのが早くて、先生は驚いていました。5年生は、家庭科で調理実習です。ほうれん草のお浸しを作りました。「ほうれん草ってこんなにおいしかったんだ」と、自分達の作ったお浸しに大満足でした。

1年生を迎える会

4月24日(水)

今日は、1年生を迎える会を行いました。入学してから2週間、1年生は毎日色々なことを吸収して、ぐんぐん成長しています。迎える会では、1人ずつ堂々と自己紹介をすることができました。1年生の自己紹介の後は、企画・運営委員会の児童が計画した全校レク大会です。今日のレクは「じゃんけん列車」。全校が一つになれました。偶然、前後になった人と自己紹介をするのも楽しそうでした。1年生を迎える会を通じて、学校全体が仲良くなり、温かい雰囲気に包まれました。

3年生校外学習(鈴木梨園さん)

4月22日(月)

今日は3年生が返田にある、鈴木梨園さんに校外学習へ行ってきました、去年の9月、2年生の時には、当時の3年生と一緒に梨の収穫を体験させていただきました。今日は、総合的な学習の一環として、花粉をめしべに付ける授粉を体験しました。早朝は雨が降っていたので、実施できるか心配でしたが、予定の時間には雨も上がり、無事に活動することができました。梨の花は白くてとてもきれいです。まずは、鈴木さんから、梨づくりの1年についての説明を聞き、梨の花粉と増量剤を混ぜる作業を見学しました。花粉はそのままだと成分がとても濃いので、増量剤というピンク色の粉を混ぜて薄めるのだそうです。また、梨の花は白いので、ピンク色にすることでちゃんと花粉をつけられたかどうかを見やすくしていると鈴木さんは教えてくださいました。児童は、よく聞き、考えて質問をしたり、新たに知ったことを熱心にメモをとったりしていました。その後は、いよいよ授粉作業です。一人一つずつ花粉の入った容器と「梵天(ぼんてん)」という花粉をつける道具をもって、鈴木さんに教わった通り、ポンポンと優しく授粉していきました。今後は、摘果体験、収穫体験と一年を通じてお世話になります。みんな、梨の実が大きく育つことを願いながら、一生懸命作業をしました。鈴木梨園の皆様、ありがとうございました。

授業の様子

4月19日(金)

今日も子ども達は、授業をがんばっています。

3年生は、ピシッとした姿勢で音読です。姿勢がよいと声もしっかり出ています。4年生は50m走、走る児童は最後まで力いっぱい走り、周りのみんなは「がんばれ!」「前を見て!」「最後まで!」と口々に応援していました。6年生の算数では、自分で見つけた練習問題の解き方を、前でみんなに説明していました。

他の学年についても順次紹介していきます。

授業の様子

4月17日(水)

今日の授業の様子を紹介します。自分の意見を発表する(3年生音楽)、先生の話を真剣に聞く、姿勢よく一文字一文字丁寧に漢字の書き取りをする…授業での姿が日に日に成長しているのを感じています。

一日の様子

4月16日(火)

今日も子ども達は、休み時間になると校庭に飛び出して元気よく遊びました。そして、授業では集中して学習に取り組んでいます。新年度が始まって約一週間。生活のリズムが整い、めりはりのある学校生活が送れるようになってきました。

避難訓練(地震想定)

4月15日(月)

業間休みの時間に、地震を想定した避難訓練を行いました。全児童が安全に気をつけながら、素早く落ち着いて避難することができました。

安全主任の先生からは、一次避難の約束「おうた」、「物が『おちてこない、うごいていない、たおれてこない』」や、二次避難の約束「おかしも、「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」の確認があり、どの児童もそれらをきちんと覚えていました。校長からは、「一度揺れが収まっても、再び大きな揺れが襲ってきたりすることがある。二次避難が終わっても決して油断しないこと」と話しました。訓練を通じて、自分や大切な人の命を守るための行動を考え、しっかりと身に付けてほしいと思います。

外国語授業スタート

4月11日(木)

今日は、新しいALTの先生をお迎えしての外国語の授業がありました。どの学年も新しい教科書を使って、楽しく学習することができました。6年生は、英語で自己紹介をしていました。去年までの学習がしっかり身に付いていることを感じました。これからの学習も楽しみです。

一日の様子

4月10日(水)

授業が始まり、学校に活気があふれています。児童は「○○をがんばるぞ」「○○ができるようになりたい」と意欲をもって学習活動に取り組んでいました。昨日入学したばかりの1年生も、休み時間には上級生に交じって一緒に遊ぶ姿も見られ、元気いっぱいに過ごすことができました。

また、今日から給食も始まりました。久しぶりの給食、みんなで楽しくおいしくいただきました。

令和6年度入学式

4月9日(火)

11名の新入生を迎え、令和6年度入学式が行われました。多くのご来賓、保護者の皆様、そして、全校児童が見守る中、粛々と進められた入学式で、1年生の児童は、嵐のような天気も吹き飛ぶくらいの元気で気持ちの良い返事ができました。話を聞く態度も大変立派でした。児童代表のTさんからは歓迎の言葉が述べられ、「わらびが丘小学校は楽しいことがたくさんあります。休み時間には学年関係なく過ごしています。これからみんなと仲良く楽しく、勉強や運動をして、思い出をたくさんつくりましょう」と笑顔で1年生に語りかけました。

令和6年度着任式・始業式

4月8日(月)

いよいよ令和6年度の始まりです。今年は満開の桜のもとスタートさせることができました。一つずつ進級した子ども達は、どこか誇らしげで、これから始まる新生活にわくわくしている、そんな様子が感じられました。

着任式では、今年度着任された3名の先生の紹介とお話がありました。そして、児童代表のHさんが、児童を代表して歓迎の言葉を述べました。そこでは、これまで取り組んできた「『笑顔であいさつ日本一』を目指すこと」、「他学年と楽しく交流すること」、「きれいな歌声が響くこと」ついて紹介し、「一緒にわらびが丘小学校を素晴らしいものにしていきましょう。」と話しました。

続いて行われた始業式では、気持ち新たにみんなで校歌を歌いました。校長からは、いつでも「自分から」を心がけ、どんな小さなことでもよいので、自分で考え、自分で決めて行動することを一つずつ積み重ね、わらびが丘小学校の「進化」につなげていこうと話しました。また、6年生の代表児童のSさんが、今年がんばりたいこととして、「自主学習」「毎日運動すること」「最高学年としての自覚をもって行動すること」の3つについて抱負を述べました。最高学年として「気づいたことをすぐに行動にうつしていきたい」と力強く話してくれました。

令和5年度修了式

3月25日(月)

本日、修了式を行い、無事に令和5年度を締めくくることができました。元気よく校歌を歌った後、修了証書が各学年の代表に手渡されました。作文発表では、1年生、3年生、5年生の代表児童が、今年度、自分が努力したことや、できるようになったこと、そして来年度の抱負を力強い言葉で話しました。5年生代表の「来年度はわらびが丘小学校のリーダーとしてがんばりたい」という言葉には、頼もしさを感じました。

校長からは、日々成長していく姿にたくさん出会えたことが何よりうれしかったこと、自信をもって新しい学年に進んでほしいこと、来年度は、学年が一つ上がるのに合わせ、ワンランク上の自分や学級を目指して「進化」できるとよいことなどについて話しました。

また、修了式の後には、校長から「がんばりマスター認定証」が手渡されました。これは、一人一人が「なりたい自分」をイメージしてがんばり、成長できたことを「がんばりマスター」として認定したものす。全児童が、それぞれの努力において、「がんばりマスター」なることができました。

来年度は開校5年目を迎え、節目の年になります。一人一人が夢をもち、さらに仲間と共通の目標をもって協力し合って、さらに「進化」していくことを願います。

茨城県栽培漁業センター見学

3月18日(月)

5年生が、茨城県鹿嶋市にある茨城県栽培漁業センターに見学に行ってきました。

5年生の社会科では漁業についての学習をしました。その中で、育てる漁業について学びました。育てる漁業には養殖漁業と栽培漁業の2種類があります。養殖漁業は、稚魚を生け簀(いけす)などで飼育し、食べられる大きさになったら出荷します。栽培漁業とは、卵から稚魚になるまでの一番弱い時期を人の手で守り、その後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものをとる漁業です。

鹿島市の栽培漁業センターでは、主にヒラメとアワビ、ハマグリを育てています。

ヒラメは、卵から10cmになるまで3か月程度育て、年間85万匹の稚魚を海に放流しているそうです。

アワビは、卵から育て、3~4㎝になるまで2年程度育てて放流しているとのことでした。

今日は、ヒラメの水槽への餌やり体験をさせてもらいました。ヒラメフードを撒くと小さなヒラメが元気よく跳ねながら食べる様子を見ることができました。また、水槽に入った魚やナマコ、ヒトデを触らせてもらいました。ナマコやヒトデに初めて触る児童がほとんどで、手に取って体の様子を観察することができました。

社会科の授業で学習したことを実際に目で見て、説明を聞くことで、内容をより理解することができました。栽培漁業センターの方々ありがとうございました。 (文責 土井)

令和5年度 卒業証書授与式

3月15日(金)

本日、20名の卒業生が、わらびが丘小学校を巣立ちました。柔らかな春の日差しに包まれながら行われた、初めて全校児童が参加しての卒業式。御来賓、保護者の皆様が見守る中、卒業生、在校生、職員の思いが一つになった式となりました。卒業生への感謝の気持ちがあふれる送別の言葉、力強く未来への決意を伝える卒業の言葉は、別れの歌「さよなら友よ」、卒業の歌「一歩」とともに聴く者の胸をふるわせました。

希望あふれる未来へ

自分達の力を信じ 仲間と共に

力強く 羽ばたきます

卒業生の残した言葉は、私たちの心にまっすぐに届きました。

皆さんのことは、これからもずっと応援しています。

がんばれ!わらびっ子!

卒業式予行練習

3月13日(水)

2日後の卒業式に備え、全校で予行練習を行いました。主役である6年生はもちろん、1~5年生の児童も頑張っています。1時間以上かかった予行練習は、普段の授業よりずっと長い時間でしたが、児童はしっかりとした態度で臨むことができました。このように、自分でスイッチを入れられる児童が多いのは、日頃から、自分で考え行動することを大切にしているからだと思います。また、「ちゃんとやることがかっこいい」ことを自らの姿で示している6年生を見て、憧れとともに、自分達もしっかりやろうという気持ちをもてるようになっているようです。これからも、このようにバトンが引き継がれ、わらびが丘小学校の伝統になっていくことを願います。

卒業前のひとコマ

3月12日(火)

卒業を目前に控えた6年生。いつも通りにふるまっているように見えても、担任の先生との授業が一つずつ終わっていくことが名残惜しく、寂しさを感じているようです。どの授業を見に行っても、全員がその時間を大切に味わっていることが伝わってきます。今日は、卒業の歌を指揮する担任の先生と児童が、とても和やかな雰囲気で練習をしていました。「先生頑張って」「うーん、難しいんだよ…」そんなやりとりが聞こえます。歌詞にある「幸せな、幸せな日々をありがとう」という思いが、双方から感じられるひとコマでした。

努力の成果が発表されました。

3月11日(月)

今日は、今年度の後半に各種展覧会や大会、コンクールなどで作品が入賞した児童の表彰伝達と、校内書初め会の表彰を行いました。一生懸命取り組んだ成果の表われです。おめでとうございます。

<表彰>

校内書初め会 金賞21名

<表彰伝達>

千葉県小・中・高校書初め展覧会 書星会賞1名

香取神宮展 書写の部 金賞1名 銀賞1名 銅賞1名

図画の部 金賞2名 銀賞1名 銅賞1名

香取郡市図工・美術作品展 入賞4名

千葉県造形展 入賞3名

香取郡市技術・家庭科作品展 入賞4名 うち研究部長賞1名

香取郡市小学校陸上競技大会 男子リレー7位、女子リレー8位

運動能力証 7名

ヘルスバレーボール「ワラビーズA」表敬訪問

3月8日(金)

2月18日に、流山市にあるキッコーマンアリーナで開かれた、ヘルスバレーボール小学生大会で、6年生チーム「ワラビーズA」が全勝優勝したことを受けて、伊藤友則香取市長への表敬訪問がありました。監督によるこれまでの活動や優勝までの経緯の報告の後、選手代表として、キャプテンが優勝の報告と、感想の発表をしました。児童は皆、緊張しながらも、保護者の皆様が見守る中、堂々と報告に臨むことができました。市長からは、称賛とともに、今後も応援してくださるとの心強いお言葉をいただきました。

児童会・委員会引継ぎ式

3月8日(金)

児童会長の話に始まった、児童会・委員会引継ぎ式では、まず、旧委員長達が一人ずつ挨拶をしました。どの委員長も、学校のため、みんなのために取り組んできたことについて、胸を張って発表していました。その満足げな様子に「みんな、がんばってきたんだな」と改めて思いました。続いて新委員長の挨拶では、今年度の反省を踏まえた来年度の活動のめあてを堂々と話しました。5年生がとても頼もしく感じました。最後に、旧委員長と新委員長が固く握手を交わし、全校の大きな拍手で引継ぎ式は終わりました。

全校卒業式歌練習(2回目)

3月7日(木)

今日は、2月28日以来、2回目の全校卒業式歌練習を行いました。前回と比べ、「さよなら友よ」のハーモニーがより美しくなりました。卒業生と在校生は向かい合って歌います。目の前で真剣に取り組む6年生の姿を見て、1~5年生は、少しでも6年生に近づきたいと頑張っていました。それを見た6年生はさらに気持ちが入り、力強い歌声になります。今日の練習では、そんな相乗効果が生まれ、全校の歌声の密度がぐっと増したことを感じました。

授業参観

3月6日(水)

今日は、今年度最後の授業参観です。雨の中、多くの保護者の方がお見えになり、1年生と2年生は道徳、3年生は外国語活動、4年生は社会、5年生は外国語、6年生は総合的な学習の時間を参観していただきました。真剣なまなざしで先生や友達の話を聞く姿、じっくり考える姿、友達と積極的に意見交流をする姿、胸を張って堂々と発表する姿、保護者の方と一緒に活動してうれしそうな姿などが随所に見られ、どの教室でも充実した授業が展開されました。

「馬と暮らす」発表会(6年)

3月5日(火)

6年生は、12月から総合的な学習の時間に、「馬と暮らす」をテーマに乗馬倶楽部イグレット、目白大学、筑波大学の先生方のご協力を得て、学習を進めてきました。今日は、乗馬倶楽部イグレットでの3回に渡る体験学習(12月)、イグレットのオーナーさんや目白大学の先生による、馬の一生についての講義(1月)、そして、JRA競馬博物館見学(2月)を経て、学んだことの集大成として、5年生と、この学習でお世話になった方々を招いての発表会を開きました。

児童は、3つのグループごとに、これまでに調べたこと、学んだこと、体験したことについてパワーポイントを上手に使いながら、分かりやすく発表しました。何より感心したのは、どの児童も、学習した内容の紹介だけでなく、この学習を通して何を感じ、これからの生活にどのように生かしていきたいかについて、自分の言葉で話していたことです。「馬に関わる仕事がたくさんあることがわかったので、もっと他にも体験したいと思った」「馬と人との関わりを学び、いかに馬が大切に育てられているのかということが分かった」「引退馬の里親制度に参加し、一頭でも多くの馬を救いたいと思った」など、本当に興味・関心をもって学んできたということが分かる発表でした。5年生からは次々と質問や感想発表の手があがり、自分達も早く学んでみたいという声が多く聞かれました。

卒業式練習開始

3月4日(月)

今日から卒業式練習が始まりました。今年は、開校以来初めて全校児童が参加します。そして、一人一人が卒業生への感謝の気持ちを表現する場のある卒業式にしたいと、呼びかけや全校合唱も行います。

今日の練習は、どの学年の児童も真剣な態度で参加することができました。呼びかけも回数を重ねるごとにどんどん上手になっていきました。これからも、限られた時間ではありますが、精いっぱいの心が込もった卒業式になるよう、練習をがんばっていきます。

6年生を送る会

3月1日(金)

卒業式を間近に控え、今日は6年生を送る会が開かれました。今年は保護者の皆様にも参観していただきました。本校の6年生を送る会は、5年生が企画・運営を担当します。これまでに何度も話し合いを重ね、こつこつと準備をし、協力して会を進めた5年生の姿に、大きな成長を感じました。今年の6年生を送る会は、そんな5年生の、「卒業生と在校生とがたくさん交流をして、共通の楽しい思い出作りをしたい」という思いを実現させるべく、全校レク(全校縦割り宝さがし、6年生に関する3択クイズ)をメインにする形で行いました。そして、各学年から感謝のメッセージが6年生に送られ、6年生からも素敵な歌とメッセージのお返しがありました。全力でレクを楽しみ、温かいメッセージを送り合った、笑顔あり、涙ありの6年生を送る会。最高の思い出となりました。

全校卒業式歌練習

2月28日(水)

今日は、音楽の特別非常勤講師安増先生をお迎えし、全校で卒業式歌の練習を行いました。本校では、卒業式に全校で「さよなら友よ」を歌います。校歌以外の曲を全校で歌い合わせる、しかもソプラノとアルト2つのパートによる二部合唱をすることは、開校以来初めてです。どんな歌声が聞こえてくるかドキドキしていましたが、2つのパートが響き合って、とても美しいハーモニーが生まれました。安増先生からは、音の長さを保って歌うことや、声の音色をそろえることなど、丁寧にご指導いただきました。全校の歌声がこれからどのように成長していくか楽しみです。

6年生を送る会準備進行中

2月26日(月)

「ネタバレ」になってしまうので、多くを紹介できないのですが、3月1日の6年生を送る会の準備が各学年で進んでいます。内容の企画や当日の運営は5年生です。児童が主体的に考えたアイデアが少しずつ形になってきました。この思いは6年生にきっと届くと思います。あともうひと頑張り!

心と体を元気にしよう(4年・保健)

2月22日(木)

4年生の保健の授業で、心と体のセルフケアについて学習しました。病気やけがの時のように体が不調だと、心は落ち込んだり不安になったりします。一方、心に悩みがあると、頭が痛くなったり眠れなかったりするなど、体に症状が表れます。このように、心と体はつながっていて互いに影響し合っていることを学び、自分の心と体について改めて考えました。体の不調と違って、心の不調は、見えにくいから、なかなか気づきません。だからこそ、自分に合ったリフレッシュしたりリラックスしたりできる方法を見つけて、早めにケアをしたいものです。児童は保健室前の様々なリフレッシュ方法が紹介された掲示物を見たり、友達と話し合ったりしながら、自分に合った方法を見つけていました。

1年間の学習のまとめ、学力テスト

2月21日(水)

本校では、今日と明日、この1年間の学習のまとめとして、学力テストを実施しています。普段のテストとは様子が違うので、緊張している姿も見られましたが、どの児童も、時間いっぱい粘り強く取り組んでいます。今日は国語と理科(3年生以上)、明日は算数と社会(5,6年生のみ)です。

授業の様子(2年体育)

2月19日(月)

2年生の体育で、高さの違うゴムを色々な跳び方で跳ぶ活動をしました。3人が手をつないで跳ぶ場面では、声を掛け合って息を合わせる姿や、どうしたらスムーズに跳べるかについて意見を交換する姿があり、回を重ねるごとにうまく跳べるようになっていきました。この学習は3年生の「幅跳び」の学習につながるのだそうです。

優勝!!流山ソフトバレーボール小学生大会(6年生)

2月18日(日)

18日(日)、6年生が、流山市にあるキッコーマンアリーナで開かれた、ヘルスバレーボール小学生大会に出場しました。強豪チームばかりが集まるこの大会は、全24チームによる予選リーグと、各ブロック上位2チームもよる決勝トーナメントが行われました。本校6年生チーム「ワラビーズA」は、予選を全勝で通過、見事優勝しました!

香取地区少年の日・地域のつどい大会(綱引き大会)

2月17日(土)

17日(土)、香取市市民体育館で開かれた、香取地区少年の日・地域のつどい大会(綱引き大会)に、5年生が出場しました。わらびが丘小としては初参加です。社会体育のヘルスバレーボールチーム入っているメンバー10人が集まりました。予選は1勝2敗で、決勝には進めませんでしたが、みんなで力を合わせ、健闘しました。

6年生校外学習(総合的な学習の時間~馬と暮らす~)

2月15日(木)

これまで、6年生の総合的な学習の時間では、「馬と暮らす」をテーマに、乗馬倶楽部イグレットさんや目白大学の渕上先生のご協力を得ながら、サラブレッドの一生や、馬に関わる仕事とそれに携わる人々のことなどを学んできました。今日は、その学習のまとめとして、東京都府中市にある「JRA競馬博物館」に出かけ、たくさんの展示物や施設を見学しました。

植物名あてクイズラリー(飼育栽培員会)

2月14日(水)

飼育栽培員会の企画により、今日から「植物名あてクイズラリー」が始まりました。校舎の中の色々なところに掲示された植物の写真を探して、その植物名を答えるというクイズラリー、ヒントは「今年度わらびが丘小学校で栽培した植物」だけです。7cm×10㎝くらいの小さな写真を見つけるのは一苦労、せっかく見つけても何の花か分からず、友達や先生に聞いたり、図鑑で調べたり…。違う学年の児童同士が交流する機会にもなりました。初日である今日の昼休みは、多くの児童が廊下を行き来し、階段を上がったり下りたりと、頭の体操に加えてよい運動にもなったようです。植物の写真は全部で16枚。22日(木)までにすべての欄に答えを記入して、解答用紙を提出し、全問正解者は26日(火)の昼の放送で発表されるそうです。

6年生 心を込めて歌っています ♪

2月7日(水)

本校では、安増先生を講師にお迎えして、音楽特別授業を行っています。今日は、4,5年生と6年生で授業がありました。今回ご紹介するのは6年生の様子です。

練習しているのは、卒業式で歌う「さよなら友よ」と「一歩」。特に「一歩」は、卒業生が歌う歌として、6年生が担任の先生と一緒に選んだ曲です。歌詞の一言一言をどんな気持ちで、どんな風に歌うのか、みんなで考えながら練習を重ねています。特に今日の6年生の合唱は、熱意にあふれ、その表情からも心を込めて歌っていることが伝わってくるものでした。このようにして、一つの歌声をみんなで作り上げていく過程も、大切な思い出の一つになりますね。今から卒業式のことを考えるのは少し寂しいのですが、卒業式での歌声がとても楽しみになりました。

凧上げに挑戦(1年生)

2月5日(月)

毎日、休み時間になると、あやとりやコマ回しなどの昔遊びを楽しんでいる1年生ですが、今日は図工の時間に自分達でつくった凧を上げました。初めての凧上げで、凧をうまく空中に浮かせることができなかったり、自分自身が糸にからまってしまったりとはじめは苦労していましたが、だんだん上手になっていきました。今日は風がなく、高いところまで上げるのはかないませんでしたが、校庭を元気いっぱい走り回って楽しく凧上げをすることができました。

明日は節分

2月2日(金)

明日2月3日は節分です。節分を前に、今週の昼の放送では、放送委員会の企画で、児童がかわるがわる、自分の「呼び込みたい福」や「払いたい鬼」についてインタビューを受けています。「願いが叶う福」、「みんなが仲良くなる福」、「もっとしっかりする福」、「ゲームやりすぎ鬼」、「言われてもすぐにやらない鬼」、「めんどくさがり鬼」など、色々な話が飛び出してきて、聞いている児童は、「えーっ!」と驚いたり、「わかるわかる!」と共感したりしながら放送を楽しんでいます。感心するのは、自分だけの「福」ではなく、家族や友達のことも思っての「福」について話したり、自分の中の「鬼」をどうやって追い払おうと思っているのかをきちんと発表したりしているところです。インタビューの節分シリーズは今日で終わりです。放送委員のみなさん、一週間楽しい放送をありがとうございました。

3年生校外学習(房総のむら)

1月31日(水)

3年生が、校外学習で印旛郡栄町にある「房総のむら」に行ってきました。

入口から入った途端、全員が江戸時代にタイムスリップをしたような感覚になりました。広い敷地の中には、下総、安房、上総の農家の建物、水車小屋、武家屋敷、商店などが並ぶ町並みがありました。

農家の家は、各地域の気候に合わせたつくりとなっていました。下総の農家には、川が氾濫して水につかってしまったときに使うさっぱ船がおいてありました。また、縁側には、昔遊びの道具もおいてあり、羽根つきや独楽回し、竹馬などの体験もできました。水車小屋は、水の力で水車を回し、小屋の中では杵と臼が動いていました。小麦やそばを粉にするのに使われていたようです。

見学の後、千代紙ろうそくづくりを体験しました。始めにスタッフの方から、生活の中での火の大切さについて説明を聞きました。そのあと、千代紙をそれぞれ好みの形に切り、ろうそくに貼っていきました。最後に表面をろうでコーティングしていただき、各自オリジナルのろうそくが出来上がりました。

好天で温かい1日を「房総のむら」で学び、様々な昔体験をすることができました。(文責 土井)

決勝!!縦割りチーム対抗ドッジボール大会

1月30日(火)

1月15日から5回に渡って行ってきた、縦割りチーム対抗のドッジボール大会は、毎回熱戦が繰り広げられ、今日、決勝戦を迎えました。対戦はCチーム対Fチーム。全校児童が体育館に集まりみんなで応援をしました。結果は、13-9でCチームが優勝しました。優勝、準優勝チームのメンバーには体育委員会より表彰がありました。一人一枚ずつ賞状が手渡され、とてもうれしそうでした。その他の児童にも参加賞が渡され、みんなで頑張ったことに互いに拍手を送りました。大会の運営を責任をもって行った体育委員の皆さん、ご苦労様でした。また、全校が楽しめる企画をありがとうございました。

5年 今日から「認知症サポーター」!

1月29日(月)

今日は5年生を対象に、香取市の認知症サポーターキャラバンメイトの皆さんが、「認知症サポーター小学生養成講座」を開いてくださいました。認知症がどのような病気なのか、認知症の方に対し周囲の人はどのように接し、支えていけばよいのかなどについて、紙芝居や、クイズ、グループトークなどを通してしっかりと学びました。

今日の学習を終えた5年生には、認知症サポーターの証として、「認知症の人を応援します」という意思を示す「認知症サポーターカード」と「オレンジリング」が手渡されました。今後は、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」としての自覚をもち、自分にできることを考え、行動に移せる、頼もしいサポーターとなることを期待しています。

4年 音楽研究授業

1月26日(金)

今日は4年生で音楽の研究授業がありました。サンバのリズムにのって楽しく演奏するにはみんなで考え、歌とリズム伴奏とで合わせました。「盛り上がるところは特別感がほしいから、リズムを入れる箇所を絞った方がいいのではないか」「ずっと盛り上がりがほしいからはじめから最後までリズム伴奏を入れよう」「違うリズムでもやりたくなっちゃった」など、様々なアイディアを試しながら「おどれサンバ」の演奏を楽しみました。

保健集会~すいみんについて考えよう~

1月25日(木)

今日は保健集会がありました。テーマは「睡眠について考えよう」です。保健委員の児童が、「すいみん列車の旅」という劇で、健康で生活していくためには、睡眠のとり方や質がとても大切であることを伝えたり、スマートフォンやタブレットの見過ぎが目や脳の健康によくないことやブルーライトが及ぼす影響などについて、分かりやすく説明したりしました。話を聞いて「ゲームをやりすぎてつい寝るのが遅くなってしまっているな」など、自分達の健康について、自分達で考える、大変有意義な時間となりました。この集会が家族とも話し合うきっかけになると良いと思います。

4年生校外学習(佐原水郷山車会館・佐原町並み交流館 他)

1月23日(火)

4年生は、佐原水郷山車会館や佐原町並み交流館、小野川付近の町並みの見学に出かけました。山車会館では、間近に見る山車や大人形、彫刻などの迫力に圧倒されました。300年に渡り脈々の受け継がれてきたユネスコ無形文化遺産(国指定重要無形民俗文化財)「佐原の山車行事」「佐原囃子」の伝統と文化をたっぷりと味わうことができました。町並みの見学では、ボランティアガイドの方に案内をしていただきました。歴史的な建物や小野川沿いの伝統的な町並みを見学しながら、江戸時代に利根川沿いで一番の商家の町として発展した「佐原」をより深く知ることができました。

3年生校外学習(香取警察署・佐原消防署)

1月23日(火)

今日は3年生が、香取警察署と佐原消防署へ社会科の校外学習に行きました。香取警察署では、白バイやパトカーの役割や仕組み、署内の様子、警察官が日頃行っている鍛錬、使用する装備等について詳しく説明をしていただきました。知らなかったことがたくさんあり、驚きでいっぱいの見学タイムでした。また、白バイやパトカーに乗せてもらったり、鍛錬の一部を実際に行ったりと、たくさんの体験ができました。佐原消防署では、火災防除、消火、救助、救急など消防士の仕事や施設について学びました。普段は見ることのできない仮眠室や食堂、防火衣室などに児童は興味津々でした。また、はしご車で20mの高さまで上がる体験も、忘れられない思い出となりました。警察署でも消防署でも、たくさんの職員の方が、本校児童のために校外学習の準備や指導等で関わってくださいました。本当にありがとうございました。

4年生校外学習(伊能忠敬記念館)

1月18日(木)

4年生が、社会科の校外学習として伊能忠敬記念館へ行ってきました。事前学習で学んだことを自分の目で再確認したり、疑問に思ったことを質問したりしました。ちょうど、企画展として「伊能流測量術のヒミツ」が開催されており、伊能忠敬が使用した測量機器の本物を見ることもできました。また、展示解説員の方が本校児童のために詳しく説明をしてくださり、より一層学びが深まりました。

昔遊び体験(1・2年生活科)

1月17日(水)

今日は、1、2年生が、福田地区と神南地区の町づくり協議会のご協力により、あやとり、けん玉、お手玉、コマ、ベーゴマ、おはじき、竹馬、メンコなどの昔遊びを体験しました。講師として来ていただいた方は総勢17名、児童と楽しく触れ合いながら様々な遊びを教えてくださいました。児童は、目を輝かせて夢中で遊んでいました。はじめはうまくいかなくて苦戦していましたが、だんだん上手にできるようになり、「できるようになったよ、見て!」と、講師の方々や担任の先生に披露する姿も見られました。楽しくてあっという間に時間が過ぎ、笑顔あふれる体験会となりました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

薬物乱用防止教室(5・6年)

1月16日(火)

3校時に、千葉県警察本部 生活安全部 少年課 北総地区少年センター から講師をお招きして、薬物乱用防止教室を開催しました。対象は5,6年生です。講師の松尾先生は、薬物は一度手を染めてしまったら自分からはやめられないことや、薬物が人の身体にどれほどの悪影響を与えるのかなどについて、写真やエピソードをまじえ、真剣に児童に語りかけてくださいました。児童は、しっかりとその話を受け止め、決して他人事ではなく、自分のこととして考えることができました。実験やロールプレイングも、より身近な問題として考えるきっかけになったようです。

縦割りチーム対抗ドッジボール大会

1月15日(月)

今日から縦割りチーム対抗のドッジボール大会が始まりました。その名も「新春 休みから覚めよう!!最高のスポーツレク」、体育委員の児童が考えました。全校児童を10の縦割りチーム(1~6年生で構成)に分け、リーグ戦で戦います。決勝戦は1月30日(火)。それまでに5回の業間休みを使って試合が行われます。試合は、ポイント制(当たっても外野に出ない)、4~6年生は下投げか利き手ではない方の手で投げるなど、みんなが楽しめるようにルールが工夫されています。今日は、A~Dの4チームがそれぞれ2試合ずつ行いました。先生方も入って大変盛り上がり、次の試合が楽しみです。さて、どのチームが優勝するでしょうか。

音楽特別授業~安増寛美先生をお迎えして~

1月12日(金)

今日から3月まで9回にわたって、特別非常勤講師の安増寛美先生が卒業式歌を中心に、音楽の特別授業をしてくださいます。今日はその1回目です。2時間目に1~3年生、3時間目に4・5年生、4時間目に6年生が指導を受けました。安増先生は、良い声で歌うための息の使い方や、発音、発声の仕方など、一つ一つ丁寧に教えてくださいました。どの学年でも、児童の歌声がどんどん美しくまとまっていくのを感じました。本校では、開校以来初めて全校児童が参加しての卒業式を行う予定です。これからも練習や日々の生活を通して、全校の皆の力で、互いに感謝の気持ちが伝わる歌に育てていけるとよいと思います。

校内書き初め会

1月11日(木)

今日は、2時間目と3時間目に、校内書初め会を行いました。児童は、11月末の練習会で前校長の海寳先生から教えていただいたことを生かしながら練習を重ね、冬休みには家でも練習して今日を迎えました。1・2年生は硬筆、3年生以上は毛筆です。しんとした空気の中、黙々と筆やサインペンを動かす時間は、穏やかな気持ちにさせてくれます。練習会の時も、児童は本当によく取り組んでいましたが、今日はさらに真剣な様子で集中して書いていました。

この後は、作品を廊下に掲示し、放課後、職員による審査を行います。

みんな、がんばっています!

1月10日(水)

今日から給食もあり、通常の授業が始まりました。まだ冬休みが明けて2日目ですが、児童は、すっかり正月気分も抜け、学習や係活動などに一生懸命取り組むことができています。ほんのひとコマですが、児童のがんばっている様子をご紹介します。

<1年生>

久しぶりの給食当番ですが、手順よく、協力しながら自分達でしっかりと配膳することができました。

<2年生>

道徳で先生の話を真剣に聞いています。教材「青いアルバム」を読み、あいさつにはどんな力があるかみんなで考えました。

<3年生>

冬休みの課題の解き直しの一場面です。どこがどう間違えたのかを真剣に考えながら、丁寧に直していました。

<4年生>

体育で長縄跳びに挑戦していました。縄を回す速さや跳ぶタイミングなど、お互いにアドバイスし合うことで段々跳べる回数が増えていきました。

<5年生>

外国語で3ヒントクイズ。先生が英語で出す3つの「有名なもの」のヒントから、当てはまる都道府県を答えます。グループのメンバーで協力して答えを考えていました。

<6年生>

理科の授業で、「てこのはらき」の学習をしていました。実験を通して気が付いたことを積極的に発表していました。

TRAIN SUITE四季島お見送り

12月23日(土)

冬休み初日の23日、1~3年生の代表児童が、佐原駅で、JR東日本が運行する周遊型寝台列車TRAIN SUITE 四季島(トランスイート しきしま)のお見送りに参加しました。ホーム入れてもらえたので、四季島を間近で見ることができ、そのゴージャスな姿に感動しました。児童は2名がミニ駅長、5名がペンライト隊を担当し、駅員さんに教えていただきながら、しっかりと役目を果たしました。

児童がお客様に「いってらっしゃい」と旗を振りながら声をかけると、みんな笑顔で「ありがとう」と言葉を返してくれます。このようなコミュニケーションも、児童にとって良い経験になりました。列車が発車する時には、その姿がホームから離れるまで、ミニ駅長達が佐原駅の駅長さんと共に鐘を鳴らしてお送りしました。

6年生「馬と暮らす」at 乗馬倶楽部イグレット

12月14・15・20日(キャリア教育)

この3日間、6年生は学区内にある「乗馬倶楽部イグレット」さんで体験学習を行いました。児童は、タブレットやお借りした本などを活用して事前に学校で馬のからだのこと等について調べており、それを実際に確かめたり、乗馬の体験ができたりするこの日を心待ちにしていました。当日は、まず、施設の案内と馬のからだや飼育、マッサージの仕方等についての講座がありました。その中で児童が調べてきたことを発表する場もあり、事前学習と体験をつなげることができました。実際に馬の動きやトレーニングの様子も見せていただいた後、グループごとに①乗馬②リーディング③厩舎の作業をローテーションで体験しました。「乗馬したら思ったより高くてびっくりした」「もっと揺れると思ったら意外と安定していた」「馬の大きさによって糞の大きさが違うのにびっくりした」「馬の脚の仕組みを初めて知った」など、体験したからこその感想がたくさん聞かれました。この貴重な体験から、将来を考えるきっかけや職業選択の幅が広がることにつながればと思います。

2年生ポップコーンづくり(生活科)

12月21日(木)

今日は、2年生が種から育てたトウモロコシの実を使ってポップコーンを作りました。黄色いトウモロコシがポンポンとはぜてふわふわの白いポップコーンになっていくのが楽しくて、児童は夢中になって観察していました。フレーバーは、バター醤油、塩バター、シュガーバターの3種類です。火を使うので、保護者の方が7名もお手伝いに来てくださいました。おかげで、児童は安心してフライパンを振ったり、熱々のポップコーンに味付けをしたりすることができました。おいしくできて大成功です。

わらびっ子まつり(1・2年生活科)

12月15日(金)

今日は、まんまる保育園の年長さんをお招きして、1・2年生が「わらびっ子まつり」を開催しました。1年生は、秋に集めたどんぐりや松ぼっくり、木の葉などで作ったゲーム、2年生は紙コップやストローなどの身近な材料を使って作ったおもちゃで遊べる「お店」をそれぞれ開き、保育園の子ども達と一緒に遊びました。自分達が楽しむだけでなく、優しく声をかけたり、やり方を教えたりなど、お客様に楽しんでもらえるように気配りもできました。いつもとは少し違う、「お兄さん・お姉さん」の顔の児童はとても頼もしく、大きな成長を感じました。

2年生校外学習(椎名急送 光和化成 漬物工房彩 いっぷく堂)

12月14日(木)

今日は、2年生が生活科の校外学習で、学区内にある会社やお店を訪れました。実際に働いている方々の様子を見学したり、直接お話を伺ったりして、自分の住む地域の素晴らしいところを再発見したようでした。受け入れてくださった皆さんは、大変親切にしてくださり、児童の質問にも一つ一つ丁寧に答えてくださいました。児童もしっかりお話を聞いて、わかったことをメモしたり、さらに疑問に思ったことを質問したりすることができました。「学校の近くにこんなすごいところがあるなんて知らなかった」「かっこいい!」「また来たい!」などの感想もたくさん聞かれ、大満足の笑顔で学校に帰りました。

4年生校外学習(千葉方面)

12月13日(水)

4年生が、千葉市へ校外学習に行ってきました。千葉に向かう途中、雪を纏った富士山がきれいに見え、バスの中で歓声が上がりました。

まず、千葉市科学館に行きました。始めに科学実験室で万華鏡づくりにチャレンジしました。画用紙と分光板を使ったもので全員が上手に仕上げることができました。子供たちはキラキラ光る万華鏡を夢中で覗き込んでいました。その後、グループ活動で展示物を見て回り、科学や生物の不思議に触れ楽しむことができました。

昼食後、千葉都市モノレールに乗り、千葉みなとにある千葉ポートタワーに向かいました。電車等に乗る機会が少ない子供たちは、手にした切符を大事にポケットにしまい、駅の様子や建物の様子なども自分たちの地域と比較していました。

千葉ポートタワーに着くと地上113mの展望室から、千葉港や工場の様子を眺めることができました。港の中を動く船や遠くに見える富士山を時間いっぱいまで見ていました。好天に恵まれ、社会科の授業で学んだことを実際に目で見て確認をすることができました。(文責 土井)

第2回外国語交流会(6年)

12月11日(月)

今日は6年生が、佐原中学校区の小学校の6年生とTeamsでつながり、「第2回外国語交流会」で、自己紹介やゲームを行いました。2回目なので前回の反省を生かし、「コメント機能を使いませんか」とか、「クイズの問題は待っている間に考えよう」など、やりとりがよりスムーズに進むための提案もできるようになってきていました。このように、予め用意しておいた内容以外のことを臨機応変にやりとりできるようになってきたことも、この交流会の成果の一つだと思います。

授業の様子(5年・家庭科)

12月7日(木)

今日は、5年生が調理実習を行いました。メニューは「ご飯」と「大根のみそ汁」です。お米は、鍋で炊きました。耐熱ガラスの鍋だったので、お米が炊けていく様子を見ることができました。大根のみそ汁は、煮干しでだしをとるところから始め、具材の大根や油揚げも上手に切れました。感心したのは、調理と同時に、作業台を片づけたり、洗い物をしたりと、うまく仕事を分担して効率よく実習を行っていたことです。

少しおこげができて香ばしいご飯もありましたが、どの班もおいしくいただきました。

2年生町探検(乗馬倶楽部イグレットさん・生活科)

12月6日(水)

2年生が生活科の町探検の一環として、本矢作にある「乗馬倶楽部イグレット」さんへ見学に行ってきました。大きくて迫力のある馬の姿にはじめは怖がる児童もいましたが、慣れてくると持参した人参をあげたり、触ったりすることができました。また、代表の沼田さんから馬のことやイグレットの仕事のことなどについて教えていただき、質問したり、メモをとったりと熱心に学習することができました。このような児童が実際に本物に触れる体験はとても貴重な機会であり、快く児童を受け入れてくださる施設が学校の近くにあることは、とても幸せなことです。ありがとうございました。

レッツ クッキング!!(4年・総合的な学習の時間)

12月6日(水)

今日は、4年生が総合的な学習の一環で、サツマイモ料理に挑戦しました。食べ比べをしようと植えた苗の種類は、「シルクスート」「ベニハルカ」「ムラサキイモ」の3つです。今回は、収穫し、1か月半ほど寝かせた3種類のサツマイモを使っての「レッツクッキング」、メニューはサツマイモとベーコンのキンピラ、いももち、スイートポテト、サツマイモプリンの4種類です。今日は、食育健康推進員の椎名さんをはじめ、4名のゲストティーチャーにお越しいただき、下準備や調理の指導をしていただきました。子ども達も、分からないことは聞きながら、積極的に調理に取り組んでいました。おかげで、とってもおいしいスイーツやキンピラが出来上がりました。子ども達は、試食しながら、「初めて食べた!おいしい!」「自分で作ると何倍もおいしく感じる」「家でも作ってみよう」「いくらでも食べられそう」と口々に話し、とても満足げな様子。これまでコロナで叶わなかった、地域の方とのふれあいがこのように実現し、心からうれしく思います。ご協力いただいたゲストティーチャーの皆様、ありがとうございました。

図書祭り

12月5日(火)

今日は、図書委員会の企画による「図書祭り」が開かれました。図書委員会では、本の好きな人にも、そうでない人にも色々な種類の本を紹介して、たくさんの本を手に取ってほしいと「わらびが丘小のみんなが本を楽しめるような活動をしよう」というスローガン掲げています。今日の図書祭りでは、みんなが読書に、より親しめるようにと、本の紹介を兼ねた図書クイズなどの工夫が凝らされ、盛り上がりました。また、読書週間が、「本を読むことで平和な国をつくろう」と、第2次世界大戦が終わった2年後から始まったものであることを知り、それぞれが、読書の大切さを感じていました。感想発表では、何人も手があがり、「読んだことのない本がクイズになっていて興味をもった」「知っている本だったけど、クイズのこたえをもう一度確かめたい」などと話していました。昼休みには本を借りたり、クイズの答えを探し来たりと多くの児童が訪れました。これをきっかけに図書室の利用者が増えると良いと思います。

力走!!校内マラソン大会

12月1日(金)

今日は、校内マラソン大会でした。1・2年生は1000m、3・4年生は1200m、5・6年生は1500mの校内に設置したコースを走りました。ゴールの瞬間まであきらめずに走り続ける姿、声をからして応援する姿、声援を受けさらに力を振り絞ってゴールに向かう姿をみて、わらびが丘小の子ども達の「がんばる力」に大変感動しました。

マラソン大会の会場準備は朝、5・6年生が行いました。ラインを引いたり、トラックにブラシをかけたり、走路の凸凹をならしたり・・・てきぱきと、互いに声を掛け合い協力して行っていました。大会終了後、教室に戻る際には、4年生が、1・2年生の椅子を教室まで運んでくれました。ずっと大切にしたい「わらびの温かさ」を感じる瞬間が今日もたくさんありました。

外国語交流会(5年)

11月30日(木)

5年生では、佐原小学校、北佐原小学校、竟成小学校の同じ5年生と、Teamsを使った第2回外国語交流会を行いました。タブレット越しにお互いに声を掛け合って進めている様子が多く見られ、前回よりもスムーズに交流できていました。英語を使って話すことにもずいぶん慣れてきたようです。

今回は、自己紹介が一通りうまくいき、レクもできたチームもありました。自分の学校にいながらにして、他の学校の児童と知り合えるとてもよい機会です。もっと仲良くなって友達の輪が広がるといいですね。

建設業の出張授業(6年)

11月30日(木)

今日は、建設業の魅力や役割を児童に知ってもらおうと、ゲスト解説者として常総開発工業株式会社の方、進行役としてNPO法人企業教育研究会の方をお招きしての出張授業がありました。常総開発工業株式会社は、わらびが丘小学校校舎の改修工事を行った会社です。また、道の駅水の郷さわら、山田小学校、佐原中学校体育館など、身近な施設の建設も行ったそうです。

旧佐原第三中学校の校舎が、わらびが丘小学校として生まれ変わるまでの工事の様子や、建設業に携わる方々の仕事の内容ややりがいについて映像やスライドを活用して分かりやすくお話してくださいました。かつては汚れが目立った校舎や体育館が、多くの方の尽力により使いやすくきれいになっている様子から、今ある環境を大切にしていきたいという思いが湧いてきました。

授業の中で現場監督やとび職人、電気工事、造園工事、空調衛生工事など、建設に関わる様々な仕事に携わる方々のお話を映像で視聴しました。その中でどの方も表現こそは違うものの、建設の仕事にやりがいと誇りを感じていることがとても伝わってきました。建設の仕事は地図にないものを1からつくり、それを地図に残せる仕事であること、自分の仕事が子供や孫の代まで多くの人の役に立ち続けるものであることなど、この仕事の素晴らしさを改めて知ることができました。

書き初め練習会(3~6年)

11月29日(水)

今日は、3年生以上の学年で書き初め練習会を行いました。講師としてお招きしたのは、本校の前校長 海寳和宏先生です。午前中に中学年、午後に高学年が、それぞれ2時間ずつご指導を受けました。

3年生は初めてなので、すぐには文字を書かず、色々な線を筆の使い方を考えながら書く練習から始めました。また、どの学年にも、実際に児童の目の前で課題を書いてくださり、児童はその美しく力強い文字に、目を見張り歓声を上げていました。海寳先生は、一文字一文字、筆遣いのこつや、線の向き、バランスのとり方など、大変具体的に分かりやすく教えてくださったので、児童は教えていただいたことを生かそうと張り切って作品に向かうことができました。自分の書きたい文字をイメージし、どうやって筆を動かしたらよいか真剣に考えて書く児童の作品は、みるみるうちに上達していきます。児童の意欲と集中力に満ちた2時間はあっという間に過ぎ、実り多い書き初め練習会となりました。

授業の様子(4年・体育)

11月27日(月)

今日は4年生の体育でとても楽しそうな活動をしていました。児童に「何をやっているの?」と聞くと、「体ほぐし運動だよ!」と教えてくれました。体の力を抜いて友達に引っ張ってもらう「ストレッチング」や、円になっていすに座っているようにつながる「人間いす」、手を放さずに解いていく「人間知恵の輪」など、みんな苦戦しながらも頑張っていました。そして、どの運動でも、お互いに声を掛け合いながら協力すればうまくいくことを自然に学んでいました。何より笑い声の絶えない楽しい雰囲気がとてもよかったです。体だけではなく、心もしっかりとほぐれていました。

金融・保険教育講座(6年)

11月16日(木)

明治安田生命の皆さんをお迎えして「みんなで考えるお金と保険の話~使う・貯める・備える~」をテーマに、金融・保険教育講座が開かれました。対象は6年生です。

日本全国で病気やけがで入院する人は、約2秒に一人発生しているそうです。普通に生活していたとしても入院や手術を迫られるリスクは高いということが分かります。児童はこのような、いざという時のために備えとなる保険の仕組みについて、クイズやグループトークを通して学んでいました。

また、児童にとって身近なオンラインゲームに潜む、課金によるトラブルについても学習しました。知らない間に課金していて高額を請求されてしまった実際のケースも紹介され、ルールを守って安全に使うことの大切さを改めて確認していました。

このように計画的な金銭管理や、万が一の備えに対して考える力は子どものうちから身につけていく必要があります。今日の学習がそのきっかけになるとよいと思います。

マラソン大会試走(1・2年/3・4年)

11月15日(水)

12/1(金)の校内マラソン大会に向けて今日から試走が始まりました。試走は業間マラソンとは違い、本番と同じコースを実際に走ることで、順路を覚えたり、ペース配分を考えたりします。感覚がつかめるように、各学年とも2回ずつの試走が計画されています。今日は1~4年生が行い、タイムも測りました。走るのも応援も本番さながらに、みんなとてもよくがんばっていました。

<1・2年>

<3・4年>

香取地区スポーツ・レクリエーション中央祭【11/12(日)】

11月15日(水)

11月12日(日)、山田小学校体育館を会場に開催された、「スポーツ・レクリエーション中央祭」の小学生ヘルスバレーボール大会で、本校6年生チームが見事、全勝優勝しました。6年生は10月29日(日)の佐原地区大会でも優勝しており、今回は佐原地区の代表として出場しました。強さの秘訣は、チームワークの良さと一人一人が周りを見て動けることだと監督はおっしゃっていました。おめでとうございます!!

授業の様子(1年・図工)

11月10日(金)

今日の1年生の図工には、専科指導員の吉田先生が来てくださいました。学習のめあては「秋の木の実や枝、落ち葉を使って○○を作ろう」です。事前にこつこつと集めてきたどんぐりなどの木の実、木の枝、落ち葉など使って思い思いにイメージをふくらませながら制作しました。ブランコがある公園や森の中の鹿など、素敵な作品がどんどん出来上がります。枝を切る時やグルーガンで接着する時は、先生に手伝ってもらいながら安全に気をつけて作業を進め、思い思いの工夫を凝らした作品を作っていました。

人権教室(2・4年)

11月9日(木)

今日は、2年生と4年生で、人権擁護委員の先生方を講師としてお招きし、人権教室が開かれました。

2年生を担当してくださったのは、まんまる保育園の園長先生でもある、田中量教先生です。教材の「ちっちゃなねずみくん」という絵本は、ぞうさんがつまずいて、ねずみくんのしっぽを踏んでしまい、ぞうさんが謝ると、ねずみくんは、ぞうさんの足を心配する…という内容です。

そこで田中先生は、「ちっちゃなねずみくんは、ぞうさんより大きなものをもっています。それは何でしょう?」という質問をしました。児童は、体が大きいこと、かわいいこと、きれいなことだけでなく、本当に大切なことは何だろうと、みんなで一生懸命考えました。

4年生を担当した山村貞子先生は、「みんなとおなじくできないよ」という絵本を教材に、授業をしてくださいました。どの児童も、読み聞かせてくださる山村先生の声にじっと聞き入り、「ボク」の気持ちの変化や「おとうと」のことを考えている様子でした。障害のある「おとうと」がいる小学生の「ボク」が、複雑な感情と懸命に向き合ってたどり着いた答えとは何か、グループトークでも活発に意見が出されていました。

どの児童も、人が自分らしく幸せに生きるために大切なことを学ぶことができた人権教室でした。

6年生修学旅行2日目③

11月7日(火)

6年生は、鎌倉散策から全員時間を守って戻り、鶴岡八幡宮に参拝後、14:10出発しました。グループ行動では、多少のアクシデントも何のその、力を合わせて乗り切ることができました。

楽しかった2日間の思い出をたくさん持って帰ります。子ども達は、様々な経験を通してひとまわり大きくなったようです。

6年生修学旅行2日目②

11月7日(火)

心配された天気も回復し、高徳院の大仏前で写真を撮った後、鎌倉散策を予定通り行っています。小町通りは修学旅行生や観光客で賑わっています。目当ての昼食場所に辿り着くのに苦労しているグループがいたりするなど、冒険の真っ最中です。

6年生修学旅行2日目①

11月7日(火)

2日目朝、8時にホテルを出発しました。みんな元気です。昨夜からの強風と大雨で今日の行程が心配されましたが、箱根の山を降りるにつれ空が明るくなってきました。今日のグループ行動が、予定通りできることを願いながら鎌倉に向かっています。

6年生修学旅行1日目②

11月6日(月)

6年生は、予定通り大涌谷でロープウェイに乗り、16時45分頃、箱根高原ホテルに着きました。箱根の山は、少し早いけれど紅葉がきれいです。大涌谷は風が強く立っているのも大変でしたが、最大標高差300mのロープウェイからの景色は圧巻で、児童は、独特の香りと迫力に驚いていました。

夕食ではもりもり食べて、みんな元気です。これから各部屋では1日の振り返りと明日の準備が始まります。まずは部屋長会議、班長会議が行われています。明日の天気を心配しつつも、やっぱりメインは鎌倉散策、どの部屋も楽しみな様子です。

6年生修学旅行1日目①

11月6日(月)

6年生は、今日から2日間の日程で横浜、鎌倉、箱根方面へ修学旅行です。三連休明けではありましたが、全員元気に出発しました。今のところ、順調に行程が進んでいます。

横浜では、カップヌードルミュージアムで、世界にひとつだけのチキンラーメンを生地から作りました。そして中華街で昼食と散策後、箱根に向かっています。

ワクワクドキドキがいっぱいの修学旅行、この後の活動も楽しみです。

授業の様子(4年・音楽)

11月2日(木)

今日の4年生の音楽では、リコーダーの「サミング」の練習をしていました。「サミング」とは英語で親指を表す「thumb(サム)」に由来する言葉で、リコーダーの裏側に1つだけある穴をおさえる親指の使い方のことをいいます。表側の指づかいはまったく同じでも、サミングを使って裏側の穴に、少しすき間を作ることで、1オクターブ高い音を出すことができます。

今日は、「ハローサミング」という曲の練習を通して、低い「ミ」から高い「ミ」へスムーズに移れるように、練習を頑張っていました。また「ミ」は右手も使って表の穴をふさがなければならない音なので、きれいな音を出すのが難しい音です。でも、今の課題をクリアすれば、きっとメロディーがきれいに流れるようになります。あきらめずに練習をして、色々な曲を自在に吹けるようになったら楽しいですね。

校外学習 1・2年

10月31日(火)

1・2年生が幕張にある仕事体験テーマパーク「カンドゥー」に行ってきました。

子どもたちは「楽しく仲よく」をめあてに、2・3人のグループでいろいろな仕事を体験しました。自分でやりたい仕事を体験するために予約チケットを取ったり、時々時計を見て時間に遅れないようにしたりすることをがんばりました。

施設内では、基本的にはグループごとに、自分たちで考えて活動しました。困ったことがあったときは近くの先生や施設の方に質問をしたり、時々会う先生にその時の状況を話してアドバイスしてもらい、次の活動を一緒に考えたりしました。予約した次の仕事までの待ち時間に、予約をしないで体験できるものがあることを知って、挑戦する姿も見られました。約束や時間を守って、途中に休憩・昼食をとりながら、多くの児童は4~5個の仕事を体験できたようです。

最後に体験したそれぞれからもらったお給料(カッチン)を合わせて、缶バッチや消しゴムなどを購入していました。

子どもたちの笑顔が、たくさん見られた一日でした。挨拶も元気にできました。「楽しく仲よく」いろいろな経験をし、充実した一日となりました。(文責 有田)

優勝! ヘルスバレーボール大会(佐原スポーツ・レクリエーション大会)

10月30日(月)

10月29日(日)に、香取市市民体育館にてヘルスバレーボール大会が開催されました。本校からは、「福田スポーツクラブ」に所属している児童がAチーム(6年生)、Bチーム(4,5年生)として出場し、両チームとも予選リーグを全勝で勝ち抜けて、決勝に進みました。結果はAチームが優勝しました。2週間後の郡市大会に、佐原地区の代表として出場するそうです。おめでとうございます。

豊作!サツマイモを収穫しました

10月26日(木)

6月8日に全校で植えたサツマイモが大きく実り、たくさん収穫できました。品種はシルクスイートです。台風などによる大雨で、畑が何度か水につかってしまったので、ちゃんと育っているか心配でしたが、掘れば掘るほど次から次へとお芋が出てきて、児童は歓声をあげながら夢中で掘っていました。中には自分の顔くらいある大きなものを掘り出した児童もいます。

畑の先生である金坂さん、平川さんは、夏の暑い時に草取りをしたり、大雨が降れば様子を見に来たりと、収穫が無事にできるように、ずっとサツマイモの面倒を見てくださっていました。また、つる刈り、マルチはがしなど、児童がすぐに掘り出せるよう下準備もしてくださいました。ありがとうございました。おかげさまで、全校児童が楽しく収穫することができ、思い出に残る時間を過ごすことができました。

収穫したサツマイモはみんなで分けて家庭へ持ち帰ります。どんな料理にして食べようか、家族で相談するのも楽しそうです。

授業の様子(5年体育・6年体育)

10月25日(水)

本校の体育では、授業の始めに「わらびっ子パワーアップタイム」を設け、ウオーミングアップダンスや、単元のねらいに合わせた内容の「わらびストロングサーキット」を行っています。

今日の5年生のサーキット内容は、①大きなうさぎ跳び②かえるの足うち③壁倒立④手押し車⑤ステージへの跳び上がり⑥ステージからの前転おり、6年生は、①逆上がり2回、②ジャングルジム横歩き、③登り棒、④うんてい、⑤ロープ走です。

どちらも音楽にのってとても楽しそうに見えたのですが、後で話を聞くと「結構きつい」のだそうです。体力の向上を目指して頑張っています。

業間わらびっ子マラソンが始まりました

10月24日(火)

今日から、12月1日のマラソン大会に向けて「業間わらびっ子マラソン」が始まりました。カラッとした晴天のもと、児童は気持ちの良い汗を流していました。

授業の様子(1年・書写)

10月23日(月)

今日は1年生の書写の授業を紹介します。給食後でお腹がいっぱい、つい眠くなってしまいそうな5時間目ですが、1年生のみんなは「グー、ペタ、ピン、サ」の良い姿勢を保ち、お手本を見ながら、ひらがなの練習をしていました。先生が教えてくれる、書き方のポイントに気をつけて、一文字一文字丁寧に書いています。

入学して半年が過ぎ、1年生は色々なことが自分からできるようになってきました。日々成長しています。

祝入賞! 郡市陸上競技大会に参加しました(東総運動場)

10月20日(金)

今日は東総運動場で開かれた香取郡・香取市小学校陸上競技大会に6年生が参加しました。わらびが丘小学校は、4×100mRで男子が7位、女子が8位と大健闘し、共に入賞を果たしました!!

気温が高い上に強風という、天候のコンディションがあまりよくない中、児童は力いっぱい各種目の競技や応援を頑張っていました。互いにサポートし合っている姿もたくさん見られ、力を合わせて大会に臨もうとしていることがよく分かりました。

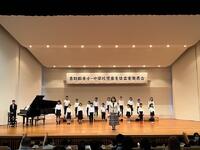

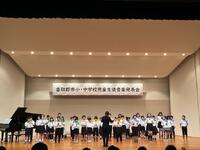

3・4年生が郡市音楽会に参加しました(佐原文化会館)

10月19日(木)

音楽部(3・4年生)が郡市音楽会に参加してきました。リハーサルの時から児童の「心のスイッチ」はしっかりとONになり、練習の成果を十二分に発揮した素晴らしい演奏ができました。本番では、一人一人の「自分達の歌声を届けよう」という思いがどんどんあふれてきて、会場中に広がるのを感じました。聴いてくださった方々からは大きな拍手をいただき、終わってからも多くの方から「わらびが丘小の発表、とてもよかったね」「感動しました」などの言葉をたくさんいただきました。

これまで音楽を通じて心を通わせてきた、3年生と4年生と先生方が作り上げた今日の発表は、心に残る大切な宝物になりました。

<音楽部の指導を担当した 宮﨑先生 からのメッセージ>

「心を一つに」を合言葉に音楽会の練習を進めてきました。初めての参加で緊張してしまうかもしれないと、リハーサルで、「全員で『心を一つに』楽しもうね」と話しました。その通り、子ども達は心から楽しんで歌い、思い切り表現していました。演奏が終わり、大きな拍手をもらった時の子ども達の笑顔は忘れられません。音楽会に参加することで、楽しい気持ちやワクワク感、達成感など様々な気持ちを味わった今日の経験を忘れずに、これからの学校生活につなげていってほしいと思います。

部活動壮行会

10月17日(火)

19日の郡市音楽会、20日の郡市陸上大会に向け、部活動壮行会が5年生児童の運営で行われました。はじめは音楽部の発表です。3,4年生が本番の衣装を着て、「もみじ」「モグラストンプ」「MUSIC」の3曲を披露しました。4年生が壮行会のために準備した、曲の紹介もとても上手にできました。全体的に少し緊張していましたが、最後までしっかり歌いきることができ、成長を感じました。5,6年生の運動部は、わらびが丘小のユニフォーム姿で全校の前に立ち、一人一人が抱負を述べました。「少しでも記録を伸ばして自分の記録を更新したい」と力強く語る高学年の児童はとても頼もしかったです。一人一人の意気込みが伝わってきました。また、5年生が中心となり、息の合った応援で全体を盛り上げてくれました。

本番はもう目の前に迫っています。風邪なども流行っているので、健康には十分に気をつけて、ベストコンディションで当日を迎えられるようにしてほしいと思います。

がんばれ!わらびっ子!!

1年校外学習(返田神社)

10月13日(金)

1年生は生活科「あきとなかよし」の学習で返田神社へ校外学習に行きました。

返田神社では、どんぐりや落ち葉などを夢中になって拾いました。どんぐりのなかでも緑色のものやかさのついているもの、少し大きいものなどと違いもよく観察しながら拾っていました。落ち葉は色づき始めたばかりでしたが、小さな秋と親しむことができました。

(文責 宮﨑)

宿泊学習日記4

2日目のスタートは快晴の空の下、朝のつどいを行い、一日の予定とめあての確認しました。

午前中には、うどん打ち体験を行いました。小麦粉に水を入れ、こねていきました。粉が全部まとまると、交代をしながら30分間足で踏み続けました。しだいにコシのある生地になりました。かまぼこ、ネギ、キュウリなどの薬味は、丁寧に千切りをしていきました。出来上がった生地を薄く延ばし、切りました。長いのも短いもの、太いもの細いもの、いろいろ混じりあったうどんでしたが、つるつる、しこしこのおいしいうどんが出来上がりました。

あっという間に、楽しい2日間が終了しました。自分から進んで行動することの大切さ、友達と協力することの素晴らしさを学ぶことのできる2日間でした。(文責 土井)

授業の様子(2年・算数)

10月12日(木)

2年生の算数では、「さんかくやしかくの形をしらべよう」という学習をしています。「へん」、「ちょう点」、「直角」や、「長方形」「正方形」「直角三角形」などが次々と出てきて、1年生の時の「形づくり」の学習から比べると、ぐんと難しくなりました。子ども達は、問題練習の他にも、身の回りの物の形から長方形や正方形を探したり、折り紙で作った形の「かど」の形を調べたりしながら、一生懸命学んでいます。今日は、一枚の折り紙から同じ形の直角三角形を4つ作り、さらにそれらを組み合わせて長方形を作る学習をしていました。グループで知恵を出し合い、協力して完成させることができました。