文字

背景

行間

わくわく♡ドキドキ東大戸show!

わくわく♡ドキドキ東大戸show!

気にかける、水をかける。

今日は、夏休みに入って初めての日曜日。

だれもいないはずの学校ですが…。

校舎裏には、3名の友だちの姿がありました。

学校に来たついでに、バケツ稲、ミニ田んぼ、畑の様子を見に来たんだそうです。

「夏休みに入って、稲やトウモロコシたち、すくすく育っているかな?」

作物たちのことを「気にかけて」、立ち寄った3人。

稲は、けっこういい状態でした。

でも、他の畑や花だんが少し乾いているのを見て、さっそく、「水をかけ」始めました。

ほぼ全部の畑や花だんに「水をかけ」てくれた3人。

ホースの後始末までしっかりやる姿は、さすがでした。

暑い中、ありがとう♡

作物&植物たちも、気にかけ、水をかけてもらえて、喜んでるね。

…きっと。

だれもいないはずの学校ですが…。

校舎裏には、3名の友だちの姿がありました。

学校に来たついでに、バケツ稲、ミニ田んぼ、畑の様子を見に来たんだそうです。

「夏休みに入って、稲やトウモロコシたち、すくすく育っているかな?」

作物たちのことを「気にかけて」、立ち寄った3人。

稲は、けっこういい状態でした。

でも、他の畑や花だんが少し乾いているのを見て、さっそく、「水をかけ」始めました。

ほぼ全部の畑や花だんに「水をかけ」てくれた3人。

ホースの後始末までしっかりやる姿は、さすがでした。

暑い中、ありがとう♡

作物&植物たちも、気にかけ、水をかけてもらえて、喜んでるね。

…きっと。

Y先生の特別授業 vol.2

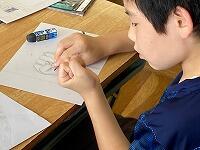

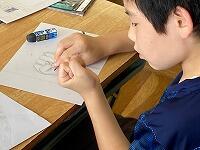

7/14付HPの4年生「木版画」に続き、今回は5年生のレポートです。

地域の先生、Y先生を特別非常勤講師にお招きしての図工特別授業。

5年生は、レタリングと手のデッサンを教えていただきました。

体の一部である自分の手。

毎日使っていますが、絵に描くことなんてほとんどありません。

自分の手をじ~っと観察してみると、関節やしわ、指のふくらみや爪の形…など、様々な発見があります。

さらに、光の明暗も見えてきます。

これを、消しゴムやティッシュを使って表現する方法も教えていただきました。

し~んと静まりかえる教室。

自分の手を集中して見つめ、観察し、描いては消し、消しては描く5年生。

本格的なデッサンは、ちょっと難しかったけど、とても新鮮な体験だったようです。

作品の仕上がりが楽しみです。

ところで、職員玄関には、この素敵な絵が飾られています。

制作者は、Y先生です。

美術に関する様々なことは、これまで全て独学で身に付けてこられたそうです。

Y先生、すごいですね!

ぜひ、本物を見に来てください。

地域の先生、Y先生を特別非常勤講師にお招きしての図工特別授業。

5年生は、レタリングと手のデッサンを教えていただきました。

体の一部である自分の手。

毎日使っていますが、絵に描くことなんてほとんどありません。

自分の手をじ~っと観察してみると、関節やしわ、指のふくらみや爪の形…など、様々な発見があります。

さらに、光の明暗も見えてきます。

これを、消しゴムやティッシュを使って表現する方法も教えていただきました。

し~んと静まりかえる教室。

自分の手を集中して見つめ、観察し、描いては消し、消しては描く5年生。

本格的なデッサンは、ちょっと難しかったけど、とても新鮮な体験だったようです。

作品の仕上がりが楽しみです。

ところで、職員玄関には、この素敵な絵が飾られています。

制作者は、Y先生です。

美術に関する様々なことは、これまで全て独学で身に付けてこられたそうです。

Y先生、すごいですね!

ぜひ、本物を見に来てください。

わくわくだより vol.1

夏休みは、楽しい。

でも…長い。

41日間も、みんなに会えないのはとてもさみしい。

先生たちは、そう思っています。

そこで、先生たちからみんなにメッセージを送ることにしました。

「わくわくだより」として、ホームページを通して先生たちが交代で送ります。

読んでくれたらうれしいです。

記念すべきトップバッターは、教頭先生です。

夏休み3日目。

今日は、東京2020オリンピックの開会式が行われます。

日本からどんなメッセージを送るのか、とても楽しみです。

長い時間をかけて準備をし、「いよいよ」という時に一年延期となった開会式。

関係した方々は、何度作り直しになっても、へこたれず前を向いてがんばってきたのだろうなと思います。

オリンピックにかかわる世界中の人々に、ありがとう&がんばれという気持ちで観たいと思います。

みなさんも、夏休みのめあてに向かってがんばっていることと思います。

そんなみなさんが、夏休み後に気持ちよく登校できるよう、21日に先生たちで学校の大そうじをしました。

不要になった紙類のリサイクル、草かり、駐車場や運動場の整備、教室の換気扇のそうじなどを行いました。

きれいになったところが、たくさんあります。

この先生たちのがんばりを見て、私は、次のような夏休みの目標をたてました。

「わくわくボランティア10回!(^^)!」

学校を20か所以上磨きます!

みんなに負けないようにがんばります。

最後に。

みなさんもオリンピック選手に元気をもらって、ぜひ運動にチャレンジしてくださいね。

―教頭より―

以上、教頭先生からの「わくわくだより」でした。

次回は、いつ、だれ先生かな~⁇

お楽しみに‼

でも…長い。

41日間も、みんなに会えないのはとてもさみしい。

先生たちは、そう思っています。

そこで、先生たちからみんなにメッセージを送ることにしました。

「わくわくだより」として、ホームページを通して先生たちが交代で送ります。

読んでくれたらうれしいです。

記念すべきトップバッターは、教頭先生です。

夏休み3日目。

今日は、東京2020オリンピックの開会式が行われます。

日本からどんなメッセージを送るのか、とても楽しみです。

長い時間をかけて準備をし、「いよいよ」という時に一年延期となった開会式。

関係した方々は、何度作り直しになっても、へこたれず前を向いてがんばってきたのだろうなと思います。

オリンピックにかかわる世界中の人々に、ありがとう&がんばれという気持ちで観たいと思います。

みなさんも、夏休みのめあてに向かってがんばっていることと思います。

そんなみなさんが、夏休み後に気持ちよく登校できるよう、21日に先生たちで学校の大そうじをしました。

不要になった紙類のリサイクル、草かり、駐車場や運動場の整備、教室の換気扇のそうじなどを行いました。

きれいになったところが、たくさんあります。

この先生たちのがんばりを見て、私は、次のような夏休みの目標をたてました。

「わくわくボランティア10回!(^^)!」

学校を20か所以上磨きます!

みんなに負けないようにがんばります。

最後に。

みなさんもオリンピック選手に元気をもらって、ぜひ運動にチャレンジしてくださいね。

―教頭より―

以上、教頭先生からの「わくわくだより」でした。

次回は、いつ、だれ先生かな~⁇

お楽しみに‼

夏チャレ No.3

夏休み2日目。

今日は「海の日」、祝日です。

東京オリンピック・パラリンピック開催のための特例です。

昨日は、明日の東京オリンピック開会式を前に、女子ソフトボール日本代表と女子サッカー代表なでしこジャパンが、すばらしいプレーを見せてくれました。

この後も、様々な競技でたくさんの感動をもらえることでしょう。

残念ながら、今回のオリンピックでは、感染予防のために直接選手を応援することはできません。

画面の前から、みんなのパワーを選手たちに送りましょう!

さて、「感動」と言えば…。

本からもたくさんの感動をもらうことができます。

そんな本好きのMさん(6年生)から、「夏チャレ」の作品が届きました。

プレゼンテーションソフトで、上手にまとめてありますよ。

ご覧ください!

どの本も、おもしろそうですね。

Mさん、ありがとう!

長い夏休みは、読書にもってこいです。

みなさんも、たくさん本を読んで、たくさんわくわく♡ドキドキしましょう!

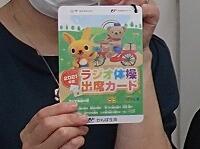

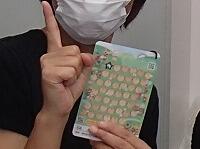

RTS48デビュー!

R(ラジオ)

T(たい)

S(そう)

RTS48(アールティーエス・フォーティーエイト)=ラジオたいそう48

夏休み初日の今日、めでたくRTS48がデビューしました!

厳しいオーディションを勝ち抜き、「ラジオ体操第一」の13の動きが完ぺきにできるメンバーで結成されたスペシャルユニットです。

13の動きとは?

①のびの運動

②うでをふってあしをまげのばす運動

③うでをまわす運動

④むねをそらす運動

⑤体を横にまげる運動

⑥体を前後にまげる運動

⑦体をねじる運動

⑧うでを上下にのばす運動

⑨体をななめ下にまげ、むねをそらす運動

⑩体をまわす運動

⑪りょうあしでとぶ運動

⑫うでをふってあしをまげのばす運動

⑬しんこきゅう

詳しくはこちらを↓

★NHKラジオ体操第一(You Tube)

この13の動きをすれば、全身をまんべんなく動かすことができ、体のやわらかさや血液のながれを良くする効果があります。

一つ一つをていねいにやると、汗が出るほどの運動量も得られます。

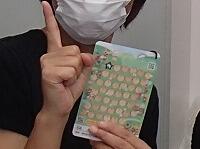

本日デビューしたメンバーは、カードにシールを一つはることができました。

リーダーのK先生は、昨日の全校集会で、「夏の自慢にしたいこと」にラジオ体操をあげていました。

メンバーのH先生、K先生、S先生とともに、夏休み中にシールを30個以上ゲットするのが目標だそうです。

みんなも、お家で、または子ども会で、ラジオ体操にチャレンジしてみよう!

夏休み中に30回以上できた人は、もれなく「RTS48」の仲間に入れますよ♡

(※男女年れい関係ありません。ご家族みんなでメンバーになりましょ~。)

T(たい)

S(そう)

RTS48(アールティーエス・フォーティーエイト)=ラジオたいそう48

夏休み初日の今日、めでたくRTS48がデビューしました!

厳しいオーディションを勝ち抜き、「ラジオ体操第一」の13の動きが完ぺきにできるメンバーで結成されたスペシャルユニットです。

13の動きとは?

①のびの運動

②うでをふってあしをまげのばす運動

③うでをまわす運動

④むねをそらす運動

⑤体を横にまげる運動

⑥体を前後にまげる運動

⑦体をねじる運動

⑧うでを上下にのばす運動

⑨体をななめ下にまげ、むねをそらす運動

⑩体をまわす運動

⑪りょうあしでとぶ運動

⑫うでをふってあしをまげのばす運動

⑬しんこきゅう

詳しくはこちらを↓

★NHKラジオ体操第一(You Tube)

この13の動きをすれば、全身をまんべんなく動かすことができ、体のやわらかさや血液のながれを良くする効果があります。

一つ一つをていねいにやると、汗が出るほどの運動量も得られます。

本日デビューしたメンバーは、カードにシールを一つはることができました。

リーダーのK先生は、昨日の全校集会で、「夏の自慢にしたいこと」にラジオ体操をあげていました。

メンバーのH先生、K先生、S先生とともに、夏休み中にシールを30個以上ゲットするのが目標だそうです。

みんなも、お家で、または子ども会で、ラジオ体操にチャレンジしてみよう!

夏休み中に30回以上できた人は、もれなく「RTS48」の仲間に入れますよ♡

(※男女年れい関係ありません。ご家族みんなでメンバーになりましょ~。)

学校いじめ防止基本方針

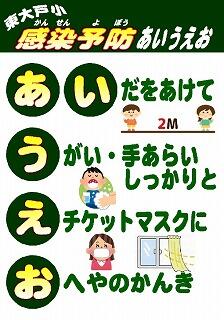

感染予防あいうえお

みんなでウイルスをやっつけよう!

おうちでも心がけてね!

プリントアウトは下記をクリック⇩

★東大戸小 感染予防あいうえお★.pdf

学校評価

カウンタ since 2009.8.26

2

1

7

2

1

0

2