文字

背景

行間

2016年12月の記事一覧

第3回佐原学プロジェクト会議開催!

今年も残すところ12日となりました。このところ、14日、15日と校内研究会、本日は初任者の授業研究のための主任による示範授業と研修続きの毎日です。

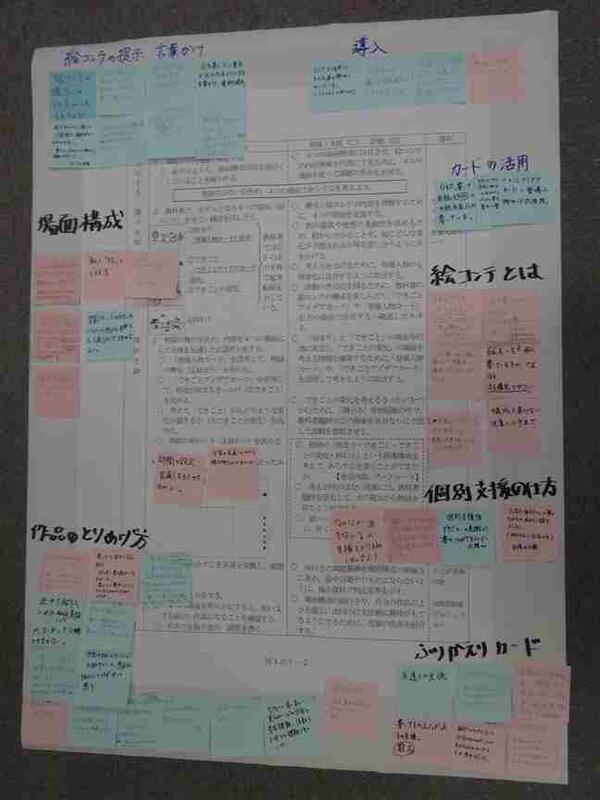

そのような中、11月末に始動した「わくわく佐原学(仮称)」のプロジェクトチームによる第3回会議を16日(金)に開催しました。

今回は、官公庁や名所・旧跡等から収集したリーフレットやパンフレットを活用したり、各学年の今までの実践を洗い出したり、佐原学として取り入れられそうな学習財を発掘したりというようなことを、フリートーキングで行いました。冬季休業中の自主研修(?)の課題にも話題が及び、プロジェクトメンバーの意識の高さに脱帽です。

確かな学びの早道「読書」事業&第3回校内研究会

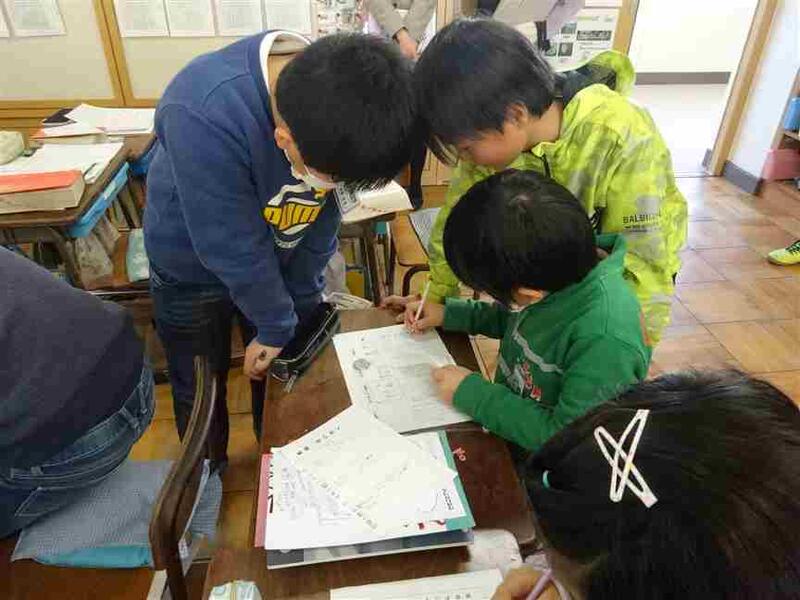

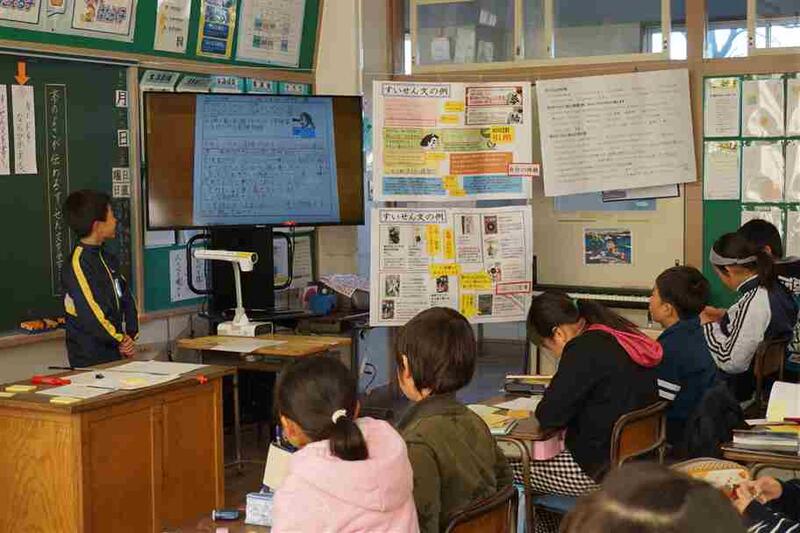

確かな学びの早道「読書」事業の実践協力校として、14日(水)に、県教育庁指導課から講師をお招きして、6年2組で研究授業を行いました。「1年生に向けて物語を書こう」という単元を構成し、「自分の選んだ絵本を読み、どのように物語を作るのかをイメージして、学習の見通しをもつことができるようにする」という目標を設定しました。子どもたちは、明確なめあてをもって、意欲的に取り組むことができました。

また、15日(木)には、北総教育事務所から3名の講師をお招きして、第3回校内研究会を実施しました。授業展開学級は、以下のとおりです。

【国語科】自分の思いや考えを豊かに表現できる子どもの育成

~ 「書くこと」の指導の工夫を通して ~

2年5組「生きもののことをせつめいしよう」

3年2組「物語のおもしろいところをしょうかいしよう」

4年1組「物語を書こう」

5年1組「本のすいせんをしよう」

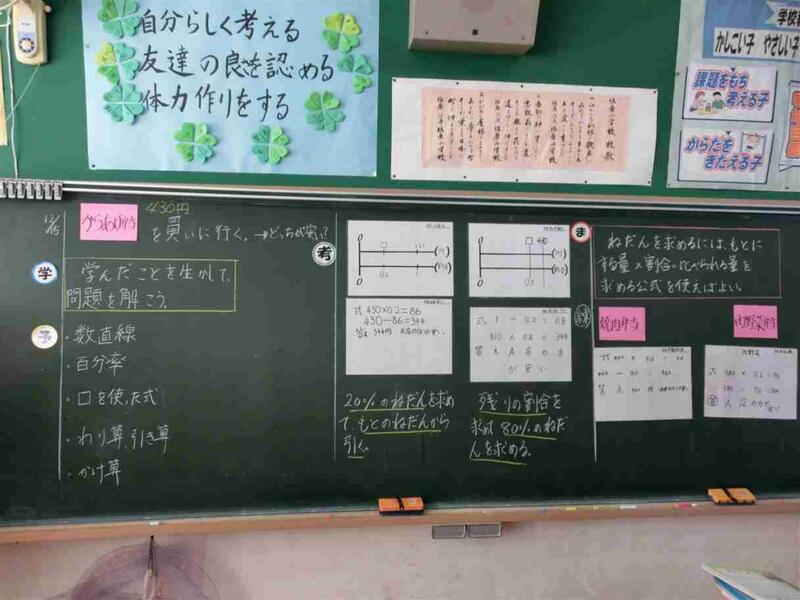

【算数科】活用力の向上を目指した算数科学習

~ 知識・技能の定着、算数的活動の充実、活用教材の開発 ~

1年3組「おおきいかず」

2年4組「かけ算(2)」

4年3組「変わり方調べ」

5年2組「比べ方を考えよう(2)」

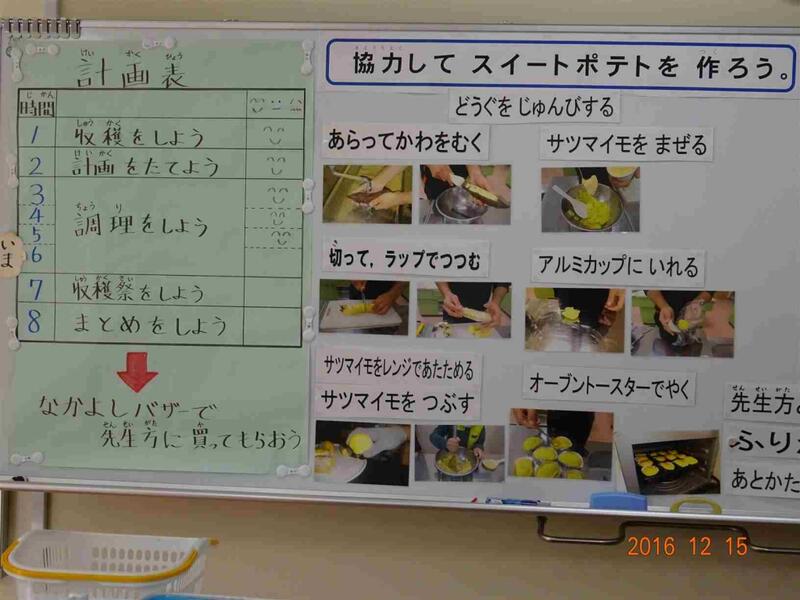

【特別支援教育】共生し合える子どもの育成を目指して

~ 一人一人の教育的ニーズを踏まえた友達とのかかわりを通して ~

ほし1、ほし2合同「収穫祭をしよう」

どの学級も、子どもたちが活発に発言したり、じっくりと考えたり、協力して活動したりして、熱心に学習している様子が伝わってきました。

【確かな学びの早道「読書」事業】

【国語の授業のようす】

2-5 2-5 3-2

4-1 4-1 4-1

5-1 5-1

【算数の授業のようす】

1-3 2-4 4-3

4-3 5-2

【ほし組の授業のようす】

感染性胃腸炎の予防について(注意喚起)

冬場に流行しやすい感染性胃腸炎ですが、本校でも感染した児童が急激に増えていて、特に1年生が多い状況です。感染の機会は至るところにあり、特に学校内では容易に広まりやすい反面、一旦流行すると十分な対策をとることが難しい状況にあります。

そのため、早期の対応が最も重要になります。周囲の人への感染の機会を減らすために、胃腸炎症状がある児童は学校内に長時間いることを避け、早めに自宅で休ませる必要があります。また、ご家庭では、児童に胃腸炎症状がある場合には、無理に登校させないようにしてください。

感染性胃腸炎の予防について、以下のことにご留意くださいますようお願いします。

1 感染性胃腸炎の病原体

様々な細菌、ウイルスなど複数あるが、冬場の発生原因は、「ノロウイルス」が多い。

感染源はカキなどの2枚貝や、感染者の便、嘔吐物などに存在する。

2 「ノロウイルス」の特徴

・感染力が強く、経口感染が多く、誰でも感染し、特に低学年では集団感染しやすい。

・ノロウイルスは、貝の中ではなく、人の小腸粘膜で増殖し、少数(10~100個)の

ウイルスで感染が成立する。

・低温で1週間くらい感染力を保つため、冬場に感染者が多い。

・アルコールや酸には抵抗力が強く、加熱と高濃度の塩素が効果的である。

3 潜伏期と症状

・潜伏期は24時間~48時間くらいである。

・主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であるが、発熱(38℃以下)、咽頭痛などか

ぜに似た症状が主であることも少なくない。通常3日以内で症状は軽減するが、便には

2週間くらいウイルスが含まれているので、感染者は十分な手洗い、入浴時の洗浄に注

意する。下痢、嘔吐等で脱水症を起こしやすいので、水分補給をしっかりする。

4 予防対策

※ 学校では

・運動した後、そうじの後、下校後、食事の前には、うがいをよくし、せっけんでよく

手を洗うよう指導する。

・タオルは必ず自分のものを身に付けて使用するよう指導する。

・必ず上履きをはくよう指導する。靴下は、帰ったらぬいで足を洗うよう指導する。

※ 家庭では

・うがい、手あらいなどの衛生に心がける。

・食材については、生ものはひかえ、加熱85℃以上、1 分以上火を通したものを食べる

よう心がける。

・調理器具の洗浄、消毒方法はまな板、包丁、ふきん、ボール等は次亜塩素酸ナトリ

ウム(ハイター等)200㎎を1リットルに溶かし、5分以上つけこむ。その後、

水道水で完全に洗い流す。または、85℃以上で1 分以上の加熱をする。

・汚物の処理方法は、床上の嘔吐物、便等は、直接手が触れないように、ビニル手袋

をはめ、ペーパータオルなどでおおい、ビニル袋等に入れ、しっかりウイルスの浮

遊を防ぐ。その後、床をハイター等うすめた消毒液で拭く。

・規則正しい生活をし、睡眠、休養、栄養に気をつけ、免疫力の強いからだにするこ

とを心がける。

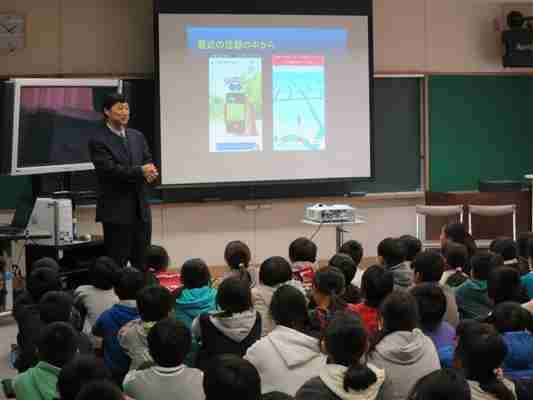

防犯教室を実施しました!

14日(水)、香取警察署生活安全課から講師の方をお招きして、6年生を対象に防犯教室を実施しました。ケータイ・スマホは非常に便利な道具ですが、使い方を誤ると日常生活に支障が出たり、友人関係のトラブルや犯罪に巻き込まれたりする危険性があります。逆に、本人にはそのつもりがないのに自分が誰かを攻撃してしまうなどの加害者になる危険性もあります。

また、インターネットはいつでも欲しい情報が得られます。勉強でわからないことが出てきたとき、検索をすれば単語の意味もわかるし、世界で、今、何が起こっているのかといったニュースも知ることができます。それに、メールを使えば、瞬時にしてあらゆる場所にいる人や友達に手紙を出すこともできます。知識が広がり、便利な面がある一方で、危険も多く、予期せぬページへとつながることも多々あります。

このような危険性について、具体的な事例を挙げて話してくださいました。子どもたちは情報に敏感で、保護者よりはやくいろいろなことを覚えます。ケータイやスマホについてもあっという間に使いこなします。ご家庭でも、ケータイやスマホ、インターネットの使い方について話題にしてみてはいかがでしょうか。

以下に、表題のような啓発依頼がありましたので、掲載しました。ご一読ください。

児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」増加に伴う広報・啓発

警察庁生活安全局少年課から文部科学省、県教育委員会、市教育委員会を経由して、表題のような広報・啓発の依頼がありました。おもに、中学生、高校生の被害が増加傾向にあるとのことです。小学生も被害にあっていて、平成27年中に被害にあった小学生は、5.3%(20人)、平成28年上半期にあっては、6.7%(16人)と増加傾向にあります。

文書には、「中学生、高校生やその保護者等に対し、自画撮り被害防止のための広報・啓発をお願いします」となっていますが、小学生の保護者も、以下の事項についてご注意ください。

○ 自分の裸をスマホ等で撮影してはならないこと。

○ 先輩や友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真を送ってはならないこと。とりわけ、面識のない者(SNSの相手等)に対しては、絶対に写真を送ってはならないこと。

○ デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは非常に困難になること。

○ 軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険(被害)が生じてしまうおそれがあること。

○ 友達等に裸の写真を送るよう求めたり、友達等の裸の写真を送ったりするほか、友達等の裸の写真をスマホに保存した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被疑者として検挙・補導されてしまうおそれがあること

ワンポイント避難訓練!

13日(火)、昼の清掃時に、ワンポイント避難訓練を実施しました。今回は、職員や児童には事前予告せずに、緊急地震速報の合図で行いました。ワンポイント避難訓練は、

「いつ起こるかわからない地震に備えて、いつ、どんな場所にいても、一次避難を安全に行う能力と態度を育成し、災害から自分の身を自分で守ることができるようにすること」をねらいとしています。特に、いざという時に「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所で身を守るという意識を高めていきたいと思います。

子どもたちは、放送にあわてることなく素早く反応し、机の下に身を隠したり、グラウンドの中央に移動したりと、いざという時に備えて自分の身を守る行動がとれました。

ご家庭でも、それぞれの部屋でどこが安全なのか、避難場所はどこか等々、お子さんと話し合ってみてください。「備えあれば憂いなし」「天災は忘れたころにやってくる」等々を肝に銘じておきたいものです。

【グラウンドでの避難の様子】

【教室・廊下での避難の様子】

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【数値】.pdf

R7 学校をよくするためのアンケートの結果について【記述】.pdf

千葉県・千葉市公立学校教員採用サイト「千の葉の先生になる」開設

千葉県内の公立学校で働く現役の4名の先生方がインタビューに答え、現場からの声を届けます。