文字

背景

行間

わくわく♡ドキドキ東大戸show!

わくわく♡ドキドキ東大戸show!

見つけたよ、消火栓!

3年生が、学校の周りを探検して見つけました。

消火栓です。

消火栓です。

消火栓とは、火事の時に火を消すための水を得る栓のことです。

私たちが利用している水道とつながっています。

3年生は、いつも何気なく通っている場所に、この消火栓がいくつもあることを発見しました。

同じように火事の時に使うものとして、「防火水そう」もありました。

これは、あらかじめ水をためておくコンクリート製のタンクです。

火事の時に、タンク内の水をポンプで吸い上げて消火に使います。

私たちが利用している水道とつながっています。

3年生は、いつも何気なく通っている場所に、この消火栓がいくつもあることを発見しました。

同じように火事の時に使うものとして、「防火水そう」もありました。

これは、あらかじめ水をためておくコンクリート製のタンクです。

火事の時に、タンク内の水をポンプで吸い上げて消火に使います。

消火栓も防火水そうも、私たちの生活を守るために大切な設備です。

3年生が直接自分で使うことはありませんが、どこにあるかを知っておくことは大事です。

消火栓や防火水そうは、学校周辺以外にもきっとたくさんあるはず。

さらに、私たちの生活を守る設備が他にもあります。

チャレンジ3年生のことですから、他にもたくさん見つけられでしょう。

3年生が直接自分で使うことはありませんが、どこにあるかを知っておくことは大事です。

消火栓や防火水そうは、学校周辺以外にもきっとたくさんあるはず。

さらに、私たちの生活を守る設備が他にもあります。

チャレンジ3年生のことですから、他にもたくさん見つけられでしょう。

みんなが笑顔になる最高の運動会 vol.5

⑮台風の目「ドキドキタイフーン」(3・4年生)

3・4年生がペアを組んでタイフーンを起こしました。

インとアウトの位置取りを考え、できるだけスピードを落とさず走り切る。

4チームともお互い譲らず、なんと2チームが同着1位に!

手に汗握る熱戦でした!

⑯紅白リレー

「WE ARE THE CHAMPIONS」

4~6年生全員が4チームに分かれて、走りのガチンコ勝負!

自分のもてる力を全て出し切り、懸命にバトンをつないだみんな。

運動会の最終種目にふさわしい熱い戦いに、大きな拍手が送られました。

⑰閉会式

赤組170点 VS 白組166点

今年の優勝は、赤組でした!

赤組のみんな、おめでとう!

白組のみんなも、がんばりました!

最後に、両団長から全校のみんなにメッセージが送られました。

自分たちのがんばりを称えながら、みんなへの感謝の気持ちを伝える両団長の言葉に胸が熱くなりました!

「みんなが笑顔になる最高の運動会」…になりました‼

全校を支えてくれた6年生。

6年生にとっては、東大戸小学校最後の運動会でした。

見事に有終の美を飾れたね、6年生!

お疲れさまでした。そして、ありがとう~‼

3・4年生がペアを組んでタイフーンを起こしました。

インとアウトの位置取りを考え、できるだけスピードを落とさず走り切る。

4チームともお互い譲らず、なんと2チームが同着1位に!

手に汗握る熱戦でした!

⑯紅白リレー

「WE ARE THE CHAMPIONS」

4~6年生全員が4チームに分かれて、走りのガチンコ勝負!

自分のもてる力を全て出し切り、懸命にバトンをつないだみんな。

運動会の最終種目にふさわしい熱い戦いに、大きな拍手が送られました。

⑰閉会式

赤組170点 VS 白組166点

今年の優勝は、赤組でした!

赤組のみんな、おめでとう!

白組のみんなも、がんばりました!

最後に、両団長から全校のみんなにメッセージが送られました。

自分たちのがんばりを称えながら、みんなへの感謝の気持ちを伝える両団長の言葉に胸が熱くなりました!

「みんなが笑顔になる最高の運動会」…になりました‼

全校を支えてくれた6年生。

6年生にとっては、東大戸小学校最後の運動会でした。

見事に有終の美を飾れたね、6年生!

お疲れさまでした。そして、ありがとう~‼

自分との勝負 vol.3

「自分との勝負」であるマラソン。

大会本番一週間前となり、昨日プレ大会(試走)を行いました。

1・3・5年生は、実際のコースを本気で走るのは初めてです。

みんな、緊張しながらも、本番につながるいい走りができました。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【高学年女子】

【高学年男子】

どの学年も、しっかりと「自分との勝負」に打ち勝ち、ゴールまで走り切ることができました。

本番での記録更新が楽しみです!

大会本番一週間前となり、昨日プレ大会(試走)を行いました。

1・3・5年生は、実際のコースを本気で走るのは初めてです。

みんな、緊張しながらも、本番につながるいい走りができました。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【高学年女子】

【高学年男子】

どの学年も、しっかりと「自分との勝負」に打ち勝ち、ゴールまで走り切ることができました。

本番での記録更新が楽しみです!

「わくボ」に感謝!

昨日のマラソンプレ大会(試走)では、「東大戸小学校PTAわくわくボランティア」の皆様にコースで交通安全の見守りをしていただきました。

子どもたちも、コース上のお父さん、お母さん方の応援で大きな力がわいたと思います。

寒い中、ご協力いただき本当にありがとうございました。

子どもたちも、コース上のお父さん、お母さん方の応援で大きな力がわいたと思います。

寒い中、ご協力いただき本当にありがとうございました。

さて、「東大戸小学校PTAわくわくボランティア」、通称「わくボ」。

これは、「わくボグループ登録者」の皆様に、「できる人が、できる時に」の趣旨のもと、様々な側面から学校を支援していただく本校ならではの取り組みです。

昨年度、PTA活動を刷新した流れで、新たに組織されました。

今回の「マラソン試走の見守り」等、協力が必要な行事や授業があった場合に、学校から事前に「わくボグループ登録者」の皆様に協力募集を呼びかけ、「協力可」の返答をいただけた皆様に活動を依頼しています。

今回の試走では、6名のわくボの方々が協力してくださいました。

マラソン大会本番には、16名の方々がお力を貸してくださることになっています。

緊急事態宣言中は活動できませんでしたが、今後は様々な機会に協力募集を呼びかけていきたいと考えています。

「できる人が、できる時に」の活動ですので、保護者の皆様も、無理なく、楽しみながら参加していただけたら幸いです。

なお、この取り組みへのご協力は、「わくボグループ」にご登録いただくことが前提です。

常時登録可能ですので、ぜひご協力をお願いいたします。

東大戸小わくわくボランティア活動推進事業 募集要項(R3随時募集版).pdf これは、「わくボグループ登録者」の皆様に、「できる人が、できる時に」の趣旨のもと、様々な側面から学校を支援していただく本校ならではの取り組みです。

昨年度、PTA活動を刷新した流れで、新たに組織されました。

今回の「マラソン試走の見守り」等、協力が必要な行事や授業があった場合に、学校から事前に「わくボグループ登録者」の皆様に協力募集を呼びかけ、「協力可」の返答をいただけた皆様に活動を依頼しています。

今回の試走では、6名のわくボの方々が協力してくださいました。

マラソン大会本番には、16名の方々がお力を貸してくださることになっています。

緊急事態宣言中は活動できませんでしたが、今後は様々な機会に協力募集を呼びかけていきたいと考えています。

「できる人が、できる時に」の活動ですので、保護者の皆様も、無理なく、楽しみながら参加していただけたら幸いです。

なお、この取り組みへのご協力は、「わくボグループ」にご登録いただくことが前提です。

常時登録可能ですので、ぜひご協力をお願いいたします。

みんなが笑顔になる最高の運動会 vol.4

⑪綱引き「栄冠は君に輝く」(5・6年生)

高学年の綱引きは1勝ずつ取り合い、第3戦目で決着をつけることになりました。

実力拮抗の名勝負!

制したのは、赤組!

東大戸小を引っ張る高学年の素晴らしい戦いでした。

⑫徒競走「ドキドキ!2年生ダッシュ!」

1年前に比べ、体も走力も大きく成長した2年生の勝負でした。

腕をしっかり振って駆け抜ける姿がカッコよかったです‼

⑬徒競走「ゴール ゲットだぜ!」(1年生)

初めての運動会、初めての徒競走‼

いつもの「いっぽいっぽ」が、今日はとても速く、力強かった!

ゴールに待っていたのは⁉

大好きな6年生がふんするポケモンでした♡

⑭親子「わくドキ大玉転がし!」(6年生)

体が小さかった入学式から約6年。

今、6年生の体は、お父さんお母さんに追いつき、追いこせです。

子どもたちの成長の何と早いことか⁉

今日は、親子で力を合わせて大仕事を成し遂げました。

…vol.5に続く。

高学年の綱引きは1勝ずつ取り合い、第3戦目で決着をつけることになりました。

実力拮抗の名勝負!

制したのは、赤組!

東大戸小を引っ張る高学年の素晴らしい戦いでした。

⑫徒競走「ドキドキ!2年生ダッシュ!」

1年前に比べ、体も走力も大きく成長した2年生の勝負でした。

腕をしっかり振って駆け抜ける姿がカッコよかったです‼

⑬徒競走「ゴール ゲットだぜ!」(1年生)

初めての運動会、初めての徒競走‼

いつもの「いっぽいっぽ」が、今日はとても速く、力強かった!

ゴールに待っていたのは⁉

大好きな6年生がふんするポケモンでした♡

⑭親子「わくドキ大玉転がし!」(6年生)

体が小さかった入学式から約6年。

今、6年生の体は、お父さんお母さんに追いつき、追いこせです。

子どもたちの成長の何と早いことか⁉

今日は、親子で力を合わせて大仕事を成し遂げました。

…vol.5に続く。

学校いじめ防止基本方針

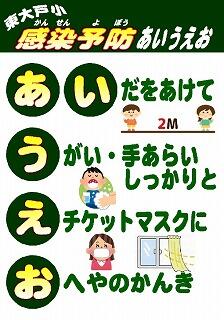

感染予防あいうえお

みんなでウイルスをやっつけよう!

おうちでも心がけてね!

プリントアウトは下記をクリック⇩

★東大戸小 感染予防あいうえお★.pdf

学校評価

カウンタ since 2009.8.26

1

9

5

8

8

3

8