文字

背景

行間

児童の様子

前期終業式を行いました。 10月7日(金)

まず、6年生の代表Hさんが二つの「前期がんばったこと」について発表しました。

一つ目は自主学習についてです。最初は大変だったけど、授業が分かるようになり、うれしかったことを述べました。二つ目は、相手の目を見てあいさつすることを心がけた結果、あいさつする回数が増えたことを述べました。自分なりに一生懸命取り組んでわかったことは、意識したり取り組んだりすることがとても大事だと気が付いたとのことです。できなかったことができるようになる喜びを実感したので、後期にも新たな目標をもってがんばりたいと、しっかりとした態度で発表しました。

普段、「めんどくさいなぁ」と思うことを進んでやる習慣をつけると、思いもよらない良いことがたくさん起きることを伝えました。多くの人がやりたがらないことには大きな価値がひそんでいることを経験上学びました。「めんどくさいなぁ」と思ったら、ちょっとがんばってやってみようという方向に転換してやってみましょうと話しました。

最後に、生徒指導担当のH先生から、身の回りの整頓の大切さから、後期は整った環境づくりのために気づき行動できる姿勢を持ちましょうとお話がありました。

夏休みに作成した科学工夫作品展、読書感想文、席書大会です。

受賞された皆さん、おめでとうございました。

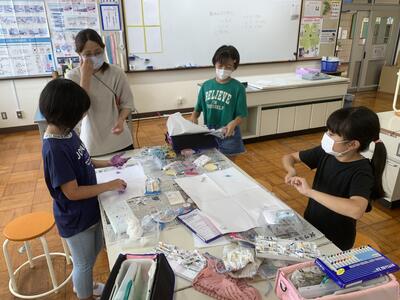

6年生 家庭科 ナップザック作り 10月6日(木)

しかし、そのミシンがなかなかうまくいきません。手ごわいのです。多くの子が先生のヘルプの順番待ちです。

そんな中、早くも完成させたつわものもいます。まるでどこかで買ってきたみたいな素晴らしい仕上がりです。

早く完成させて、日常使いしたいですね。 (文責 海寳)

部活、がんばってます。 10月4日(火)

今日からまた部活動が始まります。郡市陸上大会まで、あと2週間を切りました。限られた時間ですが、自己目標を達成できるように、練習を頑張りましょう。

本日の授業の様子です。 10月4日(火)

プロテニスプレイヤーの錦織圭選手は、夢をかなえるために、13歳の時にアメリカにテニス留学しました。

「にしこり選手は、アメリカにいくと、どんな大変なことがあるかな?」

子供たちは、近くの何人かで思いつくことを言い合いました。

「ことばがつうじない」

「たべものがちがう」

「こわい。だってアメリカはじゅうしゃかいだから」

子供たちから「銃社会」という言葉が出たのにはびっくりしました。それだけ関心を持って、テレビなどのメディアに触れているのだなということがわかりました。

現在、世界で活躍している有名な人たちも想像を絶する苦労を経験して今があります。1年生の皆さん、本校のスローガン「Catch your dreams! ~夢をつかめ~」に向けて、お勉強を頑張りましょう。これからが楽しみですね。

今日は国語の漢字の学習をしました。

「タブレットを使ったほうがいつもより集中できた」という児童もいました。これからどんどん使い方に慣れていきましょう。

普段はTT(ティームティーチング)で、2人の教員で授業を行っています。高学年になったら、習熟度別学習を進めていきます。児童個々の希望によりクラスを決めます。移動も自由です。自分が学びやすいほうを選んで学習できます。少人数教室は、普通教室の半分の広さなので、まるで学習塾のようです。これも「なんだか集中できる」という声を聞きました。様々な学習形態を、教科や単元に合わせて、柔軟に実施しています。 (文責 海寳)

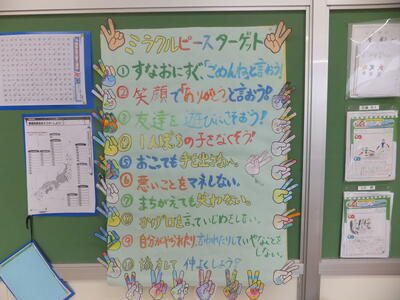

4年生 「ミラクルピースターゲット」 9月30日(金)

4年生は、7月に平和学習の一環として「平和とは何か?」に迫る学習を行いました。太平洋戦争末期の沖縄での7歳の少女の実話です。

平和をめざしての世界でのとりくみ、学校でのとりくみ、学級全体でのとりくみは、それぞれ規模や所属する人数は違えど、多様性を認め合いながら他者と協調してより良いコミュニティを築こうとすることに違いはありません。4年生もSDGs16のように、自分たちのクラスを平和にするためのオリジナルターゲット、「ミラクルピースターゲット」を作成しました。

「平和とはなに?」と聞かれたら、大人でも明確な回答を出すのは難しいのではないでしょうか。しかし、4年生の児童全員が「平和」について本当に真剣に考え、自分たちの日々の生活に落とし込んでいこうとしていました。「ミラクルピースターゲット」づくりを通してクラスの絆(きずな)が、よりいっそう強くなっていくのを願い、見守っていきたいと思います。 (文責 榮木)

1年生 算数 「どちらがおおい」 9月30日(金)

背が高くて細長いボトルと背は低い終けれど太いボトル、どちらの中身が多いでしょうか、という問題です。

最初に、どちらが多いか予想します。大体半々ぐらいですが、背の高いボトルのほうが少し多いようです。

ここでは、比べ方を考えます。どうやったら中身の違いを調べられるかな? 別の入れ物は使いません。重さも測りません。使えるのは二つのボトルだけです。前後のペアで相談してみましょう。

先生がヒントを出します。

「あ、わかった!」

「もういっこヒント~」

多くの子が手を挙げ、わかったようです。

答えは、片方のボトルに水を入れ、もう一方のボトルに移すことで、中身のかさの違いがわかるということでした。

学校での勉強で最も大切なのは、「学び方を知ること」です。正解を知ることではありません。なぜなら、これからの社会には「正解のない課題」がたくさん出てくるからです。正解を目指しますが、すべてに正解があるわけではありません。その時は「最善解(さいぜんかい)」や「納得解(なっとくかい)」を導き出します。一人では不可能です。多様な考えを持った他者と、お互いの意見を出し合い、協働して最善解や納得解にもっていくのです。多様性を認め、ある時は妥協したり折り合ったりしながら、よりよいものに練り上げていくのです。そのような姿勢を、いろいろな場面で体験していきます。

現在の子供たちが大人になるころには、これまでとは社会全体の仕組みが大きく変わっていきます。なぜなら、社会全体にAI(人工知能)が大きくかかわってくるからです。

これからやってくるであろう(もうすでに始まっている)「超スマート社会」(Society5.0)で生きていくために必要なスキルを、学校教育の中にも少しずつ取り入れていきます。一人一台のタブレットもその一つです。どんなことを学んでいくのか楽しみですね。 (文責 海寳)

2年生 生活科 「わたしの町 はっけん」 9月22日(木)

初めての見学でしたが、子供たちはとても意欲的で、探検バッグにはさんだ学習シートに、聞いたことをたくさん書き込んでいました。

梨の木の数や作っている種類、甘くておいしい梨を育てるための秘訣などを教えてもらいました。とくに、冬から春の間に枝を剪定したり肥料をやったりする手入れがとても大切だと鈴木さんに教えてもらいました。冬のうちから木の様子をよく観察するなど、愛情込めて育てていることがわかりました。

【児童の発見カードより】

・たいようをあびないとあまくならないなんて、しりませんでした。

・なしをそだてるのに、ひりょうや手入れがだいじだとわかりました。

最後に、子供たちの顔ぐらい大きな梨を一人一個ずついただきました。自分で選んだ梨を収穫したのです。子供たちは大喜びで家に持ち帰りました。

子供たちは、地元「わらびが丘地区」の素敵な人・素敵な場所を一つ発見することができました。「もっとほかにもあるかも」ということで次の学習につなげていきます。鈴木梨園さん、本当にありがとうございました。 (文責 有田)

1年生 国語 おんどくはっぴょうかい 9月16日(金)

題材は「けんかした山」です。二つの高い山は、背比べをしては、自分のほうが高いといつもけんかしていました。お日様やお月様が「けんかをやめなさい」といっても聞きません。そして、とうとう火を噴くまでになってしまいました。動物たちはみな逃げてしまいました。お日様は、小鳥たちのお願いを聞いて、黒雲を集めて雨を降らせます。やっと自分たちの間違いに気づいた二つの高い山はしょんぼりします。そして、何年もたち、山にはもとのように緑がもどってきたというお話です。

その後、グループごとに最後の練習を行いました。いよいよ本番です。言葉の教室の先生と校長が招待されました。

お休みのお友達の分まで、協力してしっかりと発表することができました。かわりばんこに読んだり、一人で読むところとみんなで読むところを分けて読む工夫をしたりしていました。みんな姿勢がよく、読むスピードも聞きやすく、とても上手にできました。たくさん練習した成果です。

司会などの役割をもった係りの児童も、しっかりとできました。また、感想発表も、今日のめあてにふれながら、立派に感想を伝えられました。良い発表会になりました。 (文責 海寳)

5年生 秋の収穫 9月15日(木)

しかし、肝心の鎌の切れ味が悪く、なかなか刈れません。中には、近くの水道のまわりに集められていた小石を使って研ぎ始める児童もいました。たくましい限りです。このような工夫が大切です。

様々な経験を経て、いろいろなことを学ぶきっかけにしてほしいと思います。

クラブ活動が始まりました。 9月12日(月)

クラブは4つあります。アート、ゲーム、プログラミング、レクリエーションです。

それぞれ希望のクラブなので、どの児童の表情も生き生きしています。学校行事もそうですが、このような時間こそが学校ならではの良さといえます。仲の良い友だちと好きなことをできる時間は貴重です。

回数はそれほど多くありませんが、充実した時間にしていきましょうね。 (文責 海寳)

セット完了! 9月12日(月)

歯と口の健康図画・ポスターコンクール作品 9月9日(金)

昨日の夕方、S先生、A先生、Y先生の三人で、昇降口の掲示板に貼りだしていました。

入賞作品らしく、どの作品も表情が豊かで明るい色彩にあふれ、訴えかけてくるものがあります。

とくに最優秀賞である1年生のYさんの作品(中央上)は家族の幸福感まで描いていて、本当に楽しい歯磨きの様子が伝わってきます。

登校してきた児童も、足を止めて作品に見入っていました。

良いものを見たり聞いたりして感性を磨き、さまざまな場面で発揮できることを、これからも期待しています。

入賞した皆さん、おめでとうございました。 (文責 海寳)

5・6年生 ブカツ始まりました。 9月6日(火)

9月中は約1時間、10月は40分、週に3日、実質16回にわたって行います。

入賞をめざす、自己記録をめざす、休まないで取り組むなど、目標はそれぞれです。

自分がどの種目に向いているのか、適性を知ることもできます。運動はちょっと苦手だなと思っていても、みんなで一緒に練習する楽しさを実感するかもしれません。

ぜひ、最後までやり切りましょう。 (文責 海寳)

今日はフッ化物洗口の日です。 9月6日(火)

久しぶりだったので、口の中に苦さが広がり、渋い顔をしている子が何人もいました。

歯の健康維持のために、これからも毎週実施していきます。 (文責 海寳)

えがお あいさつ 日本一! 9月6日(火)

1年生は、休み明けからなのかやや元気がなかったのですが、6年生の2名がやさしくていねいに説明していたので、1年生はみんな体を向けてよく聞いていました。「あかるく いつも さきに つづけて」をできるようにしていきましょうね。 (文責 海寳)

2年生 生活科 おいしそうなやさいができた! 9月5日(月)

オクラやミニトマトは、夏の間、日差しを十分に浴びて、子供たちの身長よりも大きく成長しました。 (文責 海寳)

ワンポイント避難訓練 9月2日(金)

教室内で遊んでいても、緊急放送を合図に一次避難で机の下にもぐります。

地震の揺れが収まったのを確認してから2次避難です。今日は、一次避難までを実施しました。

地震対応訓練については、2次避難からグラウンドへの集合、点呼、報告までの流れをすでに一度行っています。

今日の訓練は、声をを発する子が一人もいませんでした。みんな真剣に取り組むことができました。 (文責 海寳)

夏休みの報告会 9月2日(金)

昨日は多くの学級で、夏休みの報告会を開いていました。コロナ感染が拡大して、思い切り楽しめる夏休みではなかったと思います。それでも、できる範囲でお家の人と出かけたり、欲しいものを買ってもらったり、親戚のお家にお泊りしたり、家族でおいしいものを食べたり・・・たくさんの思い出を振り返っていました。

また、夏休みの宿題で仕上げたポスターや読書感想文、そして科学工夫作品など、努力や苦労の跡が見られました。中には、両手で抱えるほどの大作を持ってきた子もいました。これから展覧会や審査会が行われます。結果が楽しみですね。 (文責 海寳)

今日は「防災の日」。 9月1日(木)

今日は、夏休み明け全校集会を開きました。コロナ感染防止のためにリモートで行いました。内容を紹介します。

校長からは、みんな元気に登校してきて安心したことと、校長自身の夏休みの報告を行いました。8月の終わりに東北地方に行ったお話です。ここでは、リモートでは話せなかったちょっと詳しい部分まで記そうと思います。

旅の目的は、東日本大震災で被災した小学校2校の訪問です。

山元町立中浜小学校と石巻市立大川小学校の2校です。2校とも「震災遺構(しんさいいこう)」として公開が始まっています。宮城県(みやぎけん)の学校です。

中浜小学校は、海岸から約300mという場所にありながら、児童や教職員、地域住民ら90人から一人の被災者も出さなかった「奇跡」と呼ばれた学校です。10分という津波の到達時間や10mという高さの情報を得て、水平移動は間に合わないと判断した校長が、屋上にある屋根裏部屋に全員を避難させ、無事に一命をとりとめた場所です。

語り部の方からは、「いくつかの幸運が重なった結果だったんです」と言われました。

まず、平成元年に新校舎を建てる際、敷地全体を2mかさ上げしたことで、ぎりぎり屋上まで水が来なかったこと。

次に、震災の2日前にあった三陸沖を震源とする震度3の地震があったときに、職員で打ち合わせを行い「これ以上の地震が来た時にどうするか」を決め、翌日に臨時朝会を開いて、地震の際に命を守るためにすることを確認したということ。

また、もう一つの幸運は、地震発生時刻の14時46分にほとんどの児童が校内にいたということでした。低学年はお帰りの時間でしたが、全員が校庭でまだ遊んでいたとのことです。迎えの家族に引き渡す時も「家には戻らずに、すぐに高台に向かってください。津波が来ます」と伝えたそうです。そして、校長が校庭にいる子供たちに向かって「つなみがくるぞー、いそいであがれー!」と大声で叫んだのを聞いて、子供たちは慌てて外階段から校舎にあがってきたそうです。ただ、その日は金曜日で、上ばきを洗うためにランドセルと一緒に上ばきを昇降口に置きっぱなしにしたため、低学年の児童はくつ下のまま屋上まであがったそうです。屋上には、普段倉庫として使っている屋根裏部屋がありました。屋根裏なので、天井が斜めになった三角の狭い空間です。職員が運び込んだ行事の道具などを置いてあり、子供たちはこの部屋の存在自体も知らなかっとのことでした。

職員は、子供たちが出来るだけ寒くないように、コンクリートの床に段ボールを敷き、学芸会で使った衣装などを防寒のために使ったそうです。夜間は氷点下の気温だったそうです。また、津波が引いたあと、避難してきた大人たちが、体育館から防災用の毛布を持ってきて、子供たちに暖を取らせたそうです。毛布はビニルでパックされており濡れていなかったことも幸運でしたと話していました。

様々な幸運が重なった結果だったと言っていました。居合わせた大人たちみんなで、子供たちに津波を見せないようにして、トラウマにならないように努力したそうです。

もう一つの大川小学校は、対照的に多くの犠牲者が出てしまった学校です。

大川小学校は、すぐ横を北上川が流れていますが、海からは3.7㎞内陸に位置する学校でした。これまでの経験からここまで津波は到達しないだろうと思われていたそうです。しかし、未曾有(みぞう)の地震に大津波は川を逆流し、陸地からも津波が到達し、山にぶつかって大川小学校の場所で大渦となったそうです。高さは8mから10m超、北上川にかかる橋のたもとの通称「三角地帯」(変形十字路になっている)という高台(標高約6m)に向かって移動中に津波に巻き込まれ、児童74人、教職員10人、住民等181人が被災しました。時間は午後3時37分、地震から51分後でした。

なぜこのような大惨事になったのか、今でも検証が続いています。

ただ、大川小学校では、中浜小学校とは逆にいくつかの不運が重なっていました。

まず、震災当日に校長が出張かなにかで不在だったこと。次に、海から内陸に3㎞以上入り込んだ場所にあるので津波への緊迫感がそれほど強くはなかったことなどが報告書から読み取れます。

二つの学校の事実から、危機に際した時の判断について、いろいろと考えさせられました。

災害は、そこに居住している人だけでなく、勤務している人、たまたま訪れていた人などを無関係に襲います。海から遠く離れているから津波には関係ないと思っていても、「旅行で居合わせるかもしれない」と考えるべきなのです。「山津波」もあります。他人事(ひとごと)ではなく、いつでも自分事(じぶんごと)として考える習慣をつけられるとよいと思います。

今日9月1日は防災の日です。防災の日とは、昭和35(1960)年に、国民が地震や台風などの災害の認識を深めて、災害に対処をする心構えを準備することを目的として設定された日本の記念日の1つです。今から99年前の大正12(1923)年9月1日に発生した「関東大震災」にちなんだものです。

本校では、明日、避難訓練を実施します。真剣に臨みましょうね。

校長の話の続きです。東北の旅では、その道中に甲子園で優勝した仙台育英学園や、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希選手の母校である岩手県立大船渡高校、そしてロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手の母校である奥州市立姉体(あねたい)小学校がありました。ついでにちょっと立ち寄り、見えない力をいただいてきました。

10月7日で前期が終了します。9月はまとめの時期であるとともに、10月11日から始まる後期に向けて新たなめあてを立てる時期でもあります。

次の三つのことを気にかけてほしいとお話しして終わりました。

「ともだちとなかよく」

「べんきょうをがんばる」

「コロナにきをつける」

(文責 海寳)

明日から夏休み。 7月20日(水)

校長からは、①4月から毎日楽しく生活できたことや行事をがんばったこと ②事故(水の事故・交通事故)のない楽しい夏休みにしてほしいこと ③新しく来た講師の先生の紹介 について話をしました。

次に、新しく来た講師のI先生にご挨拶いただきました。

最後に、生徒指導主任のH先生から、夏休みに気をつけることとして「こ・わ・い・す・い・か」のお話がありました・

「こ」・・・交通事故に気を付ける

「わ」・・・忘れずに伝えよう「だれと・どこに・何をしに・いつ帰る」

「い」・・・いかない、子どもだけで → 夜の一人歩き、子どもだけでショッピングモールや映画館にいかない、子どもだけでよその家に泊まりにいかない

「す」・・・水難事故に気を付ける

「い」・・・「い・か・の・お・す・し」

「か」・・・火事に気を付ける → 花火などで遊ぶときの注意

明日からの夏休み、楽しく安全に過ごしてくださいね。

講師の先生には、このあと各教室を回って自己紹介してもらいました。