文字

背景

行間

児童の様子

1・4・5年 児童の様子 2月15日(水)

1年生は毎朝、朝の会で今日の給食を順番に発表する場があります。4人一組で今日のメニューを分担して発表します。

「牛乳」「コッペパン」「パテキャラメル」「フランクフルト」「ホタテときのこのクリーム煮」「わかめサラダ」です。

「みなさん、おいしくたべましょう」「はい!」

「パテキャラメル」に苦戦していましたね。でも、毎日交代でメニューを紹介すれば、読みの学習にもなるし、給食を楽しみに待つことができます。午前中のお勉強も頑張れますね。すらすら読めるように練習しましょう。

4年生は、算数の練習問題に集中していました。明日と明後日は学力テストですからね。がんばってください。

5年生も、算数の練習問題に集中しています。

明日からの学力テスト、がんばってください。上学年は、週3日の放課後の補充学習の成果がでるといいですね。 (文責 海寳)

1年 自学ってどうやるの? 2月7日(火)

Yさんのノートは、とてもわかりやすくまとめられています。

たとえば、漢字練習では、

「石」は上がでない。

「右」は上がでる。

自学ノートは、だれか他人に見せるために書くノートではありません。自分がわかってさえいればよいのです。ただし、他人に見られることを意識すれば、まとめ方や整理した書き方まで学べます。整理して書くためには、頭の中を整理しなければなりません。

書き方は自由です。書き方がよくわからない人は、まずは上手に書いているお友達の書き方をまねして書いてみましょう。毎日少しずつでいいのです。続けることが大切です。 (文責 海寳)

4年 校外学習 恋する豚研究所へ 2月9日(木)

2月9日(木)に恋する豚研究所に校外学習に行ってきました。

恋する豚研究所では、美味しい豚肉の料理を食べられるだけではなく、障害のある方が働くための”福祉施設”でもあります。

仕事のマニュアルには全てふりがながふってあること。重さを量る道具は、数字ではなく色で判別できる仕様になっていることなど、社長の飯田さんの説明に耳を傾けていました。

そして、昨年の12月25日にみんなの賑わい交流拠点コンパスで販売したサツマイモの売上金を、寄付しました。

1月から「この売上金をどんなことに役立ててほしい?」と考える学習がスタートしました。

福祉楽団「スキマ基金」のパンフレットを見ながら、寄付にも色々な用途があることに気づきました。

「災害で困っている人のために。」

「障害のある人が社会で活躍できるような施設をつくるために。」

「福祉の現場で介助に必要な用具を買うために。」

「寂しい思いをしながらご飯を食べている子どもたちのために。」

地域の困っている人のオリジナル目録を作成して、準備は完了です。

恋する豚研究所の広場で、受け取っていただきました。

これで「U・M・Sプロジェクト(売ってみよう・ミラクル・サツマイモ)」は終了です。

これまで、畑の先生として携わっていただいた福田地区の髙橋さん、芝山農園の篠塚さん、そして恋する豚研究所の飯田さん、素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。この学習を通して「自分たちの努力の成果が誰かを助けている」という社会貢献の気持ちが、子どもたちを成長させていくことを願っています。(文責・榮木)

4年 国語 「みんなの賑わい交流拠点『コンパス』を紹介しあおう。 2月2日(木)

今回は、総合的な学習の時間との合科学習とし、相手意識・目的意識をもって、より分かりやすい発表にできるように、資料を工夫したり発表でしゃべる内容を吟味したりしています。

1チームは3人です。相談しながら進めている様子がわかります。写真のダウンロードの仕方や貼り付ける方法、説明の内容などを決めています。

発表会が成功することを祈ります。 (文責 海寳)

6年 薬物乱用防止教室 1月25日(水)

雪の影響で開催できるか心配しましたが、午後から予定どおり、6年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。講師は、千葉科学大学 薬学部教授 大高 泰靖 先生です。

薬とは何かというお話から、薬の正しい使い方、依存症(中毒)、よい薬と悪い薬について、薬物乱用の恐怖について等、映像を交えながら詳しく説明していただきました。

また、疑似体験では、アルコールで酔った状態を体験しました。全員が酔った状態を体験し、コーンを避けて歩けず、コーンを倒したりつまずいたりしていまい驚いていました。

まとめとして、

〇薬には、私たちを助けてくれるよい薬や、麻薬などの悪い薬があること。

〇薬を正しく使うことで、私たちのこころと体を健やかに保つことができること。

〇悪い薬に関わらない生活をしてほしい。 「ダメ。ゼッタイ。」(薬物乱用防止標語)

というお話がありました。

多くのことを学べた貴重な時間になりました。大高先生ありがとうございました。

ちなみに、大高先生は千葉科学大学にいらっしゃる前は、アメリカの「ジョンズ・ホプキンス大学」にいらっしゃったそうです。ジョンズ・ホプキンス大学の名前は、コロナ感染が広まったころから、テレビのニュースでたびたび耳にする機会が増えました。実は、世界屈指の医学部を有するアメリカで最難関大学の一つで、附属のジョンズ・ホプキンス病院は世界で最も優れた病院の一つだそうです。大高先生はすごい先生だったのです。(文責:八木)

3年 ご存じですか? 「コンパス」 1月19日(木)

1月19日(木)、3年生は校外学習に行ってきました。昨年末に開館した「みんなの賑わい交流拠点『コンパス』」は「香取市の新たな賑わいと魅力を発信する場」というコンセプトがあるそうです。

3年生は社会科で公共施設の役割を学習します。自分たちがどんな活用の仕方ができるのかを調べてきました。

①中央図書館の豊富な蔵書

一般貸出用が6万7千冊もあるそうです。19時まで(自動貸し出しは22時まで)開いているので、習い事の帰りに本を借りたいなと話している子もいました。すでに利用している子もいるようです。

②広々とした空間

1階のイベントスペースは吹き抜けになっていて解放感いっぱい。正面には大きな鏡があって、思わずダンスがしたくなりました。4階の小野川ホールは173席の移動観覧席を備えたホールです。屋上に出た子ども達は下を通る鹿島線に手を振っていました。「屋上テラス」という名称も素敵です。

③3つのキーワード

3年生はコンパスを、次の3つのキーワードでまとめました。

①学ぶ(調べる) ②楽しむ ③仲よくなる

「コンパス」にとっては、今回の校外学習が最初の小学生の見学だったそうです。ちょっとうれしい気分になりました。これをきっかけに、「コンパスに連れてって…」というお子さんが増えるかもしれませんね。

「コンパス」という名前の由来もうかがってきました。名称は公募で決定したそうです。香取市の偉人である伊能忠敬が、全国を測量する際に「杖先羅針(つえさきらしん)」という道具を使っていたことから、羅針盤(らしんばん)の意味の「コンパス」としたそうです。(文責 平塚)

家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級) 親子ミニチュア小物づくり 1月13日(金)

今日は、2年生の親子を対象に家庭教育学級を開催しました。講師に日本ドールハウス協会認定講師 橋本京子先生をお招きし、ミニチュア小物づくりを体験しました。

粘土を四角に成型し色を付けると、まるで焼きたてのクッキーのようになりました。それらを上手に組み合わせて飾りをつけると、かわいいお菓子の家が出来上がりました。

子供たちもお母さんたちも、それぞれの作品の出来上がりに大満足の様子でした。

今日の家庭教育学級の目標である「親子のふれあいを持つ」ということでは、とても良い体験活動になりました。活動中には、お母さんから子供へ「上手だね」「かわいいお家ができたね」と温かい言葉かけがたくさん聞かれました。子供たちは、ほめられたことで自己有用感や自己肯定感を高めたと思います。この言葉かけがあることで自信を持ち、チャレンジする意欲も倍増していきます。親子のふれあいの中での励ましは、心のパワーの源ですね。素晴らしい体験をご指導いただいた橋本先生、ありがとうございました。

最後に本日の講師である橋本京子先生の紹介をします。

橋本先生は、佐原の古い街並みをドールハウスにされています。正文堂書店、小堀屋蕎麦店、三菱館などのドールハウスを制作され、建物だけでなく、その中の家具や道具など細かなところまで再現をされています。作品は、佐原町並み交流館にて常時展示されていますのでご覧になったことがある方もいると思います。

NHK、TBS、日本テレビ、テレビ東京等、テレビ番組で佐原が紹介される際には、必ずと言ってよいほど先生への取材および作品紹介がされているということでした。2015年には、パリで開催された「ジャパンエキスポ16」に出展され、たくさんの方から絶賛されたということです。

橋本先生のホームページ『ドールハウスの屋根裏部屋』でも作品を見ることができます。ぜひ、ご覧になってみてください。 (文責 土井)

今年の干支は「卯」 1月12日(木)

十二支ではよく「今年の干支(えと)は卯です」と言われますが、「干支」は正確には「かんし」であり、「えと」と読ませるのは当て字だそうです。

「干(かん)」は、幹(みき・カン)を意味します。幹という字の中に干の文字が隠れていますね。同様に「支(し)」は、枝(えだ・シ)を意味します。枝のつくりは支ですね。木の幹と枝だったのですね。

もともとは、中国の陰陽五行説という占いに端を発します。五行十干十二支(ごぎょうじっかんじゅうにし)と言いますね。陰陽(いんよう)は、陰が「月」で陽が「太陽」を表します。月曜日と日曜日です。残りの五曜日(火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日)は、天体に当てはめれば、火星水星木星金星土星です。陰陽道では、木(もく)火(か)土(ど)金(ごん)水(すい)の順で示されています。これを五行というそうです。万物はこの5種からできていると言われています。確かにそうかもしれません。

五行のそれぞれに兄(え)と弟(と)をつけます。間は「の」でつなぎます。たとえば、木+兄で「きのえ」、木+弟で「きのと」です。同じように、火+兄は「ひのえ」、火+弟は「ひのと」です。このように五行に兄と弟を組み合わせると十個できます。それぞれに漢字を当てます。これを十干(じっかん)というそうです。

木+兄=きのえ → 甲(こう) + 子(ね) =きのえね(甲子)

木+弟=きのと → 乙(おつ) + 丑(うし)=きのとうし(乙丑)

火+兄=ひのえ → 丙(へい) + 寅(とら)=ひのえとら(丙寅)

火+弟=ひのと → 丁(てい) + 卯(う) =ひのとう(丁卯)

・

・

話は戻りますが、この十干と十二支に、兄(え)と弟(と)を当てはめて「えと」になったということです。

高校野球の聖地である阪神甲子園球場は、甲子(きのえね)の年にできたのは有名な話です。同じように、歴史上の出来事で言えば、壬申(じんしん)の乱や戊辰(ぼしん)戦争もその年の干支をつけたのでしょう。 ※壬申→みずのえさる 戊辰→つちのえたつ

K先生、ありがとうございました。ぜひ、足を止めて、パッチワークの細やかさをじっくりと観察してみてください。

ちなみに私は卯年生まれです。 (文責 海寳)

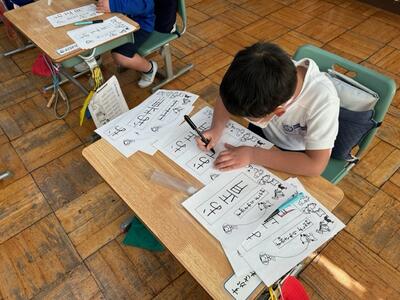

校内書初め会を行いました。 1月12日(木)

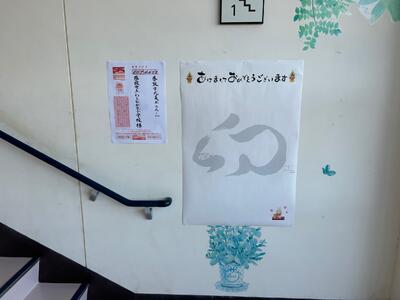

一年の計は元旦にあり~めあてを可視化 1月11日(水)

冬休み前と冬休み明けの全校集会でお話ししました。1年の計画やめあては、その年の元旦(年はじめ)に立てるのがよいとされています。さらに、紙に書いて貼る(可視化する)ことで願いはかないやすいことも伝えました。

そこで、昨年に引き続き、階段の踊り場の壁にジャンボ年賀状を貼り、めあてを自由に書き込んでもらおうと考えました。作成は、教務主任のY先生です。

すると、子供たちがすぐに集まってきて何やら書き込んでいます。通るたびに増えています。友達のめあてを読んで、変えた子もいます。刺激を受けて思考が入ったのですね。よいことです。それぞれの願いが叶うように、1年かけて努力していきましょうね。 (文責 海寳)

冬休みが明けました。 1月6日(金)

とりあえず、大きな事故やけがもなく登校することができました。それだけで一安心です。

今日はまず全校集会を行いました。そのあと各学級で計画に従って授業を進めました。授業といっても、休み明けはモチベーションが上がりません。学年によっては、お正月らしく「すごろくゲーム」をしたり、6年生は「百人一首」を楽しんだりしていました。

業間休みには、グラウンドでみんなと久しぶりに駆け回りました。やはり学校は子供たちにとって楽しい場所であるのです。

明日からはまた3連休です。火曜日からは給食も始まります。通常日課がはじまります。早く生活リズムを取り戻して、毎日元気に登校しましょうね。

木曜日に校内書初め会があります。練習が足りない人は、この連休中に練習しましょう。 (文責 海寳)

1年生 お見送り大成功! ちびっこ駅長&ペンライト盛り上げ隊 ~TRAIN SUITE 四季島~ 12月24日(土)

本校からは、2名のちびっこ駅長と2名のペンライト盛り上げ隊が、JR東日本の豪華寝台列車をお見送りしました。

ちびっこ駅長は、クリーム色の制服と帽子をかぶりました。ペンライトもりあげ隊は、7色の変化するペンライトと四季島の旗を手に持ちました。みんなにこにこ笑顔です。

佐原駅の駅長さん、ちゅうけいさん、駅長犬とともに四季島を見送りました。

発車の合図は、ハンドベルです。上下に大きくゆっくり振りながら何度も鳴らします。軽くはないので、何度も鳴らすのはたいへんでしたが、佐原駅の駅長さんに励まされながら、最後までしっかり鳴らすことができました。ペンライトもりあげ隊も、列車の窓から手を振るお客様にペンライトを振ってお見送りをしました。

クリスマスの忘れられない思い出になりました。

(文責 貞野)

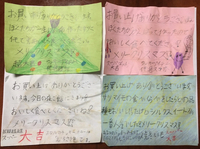

4年生 大盛況!"わらびが丘小産シルクスイート"販売 12月25日(日)

4年生は、12月25日(日)に佐原駅前にオープンした香取市の複合施設「みんなの賑わい交流拠点コンパス(KOMPAS)」にて、芝山農園さんのご協力のもと、本校で育てたサツマイモを販売してきました。

今回は、芝山農園さんが提供している、おいしいコーヒーが飲めるカフェ「N35°/E140°」の一角をお借りしました。

オープン日なので、たくさんの方が来場され、賑やかな雰囲気でした。

「さあ、販売開始!」と意気込んだものの、子どもたちは来場者の数に圧倒されて少し緊張気味。

勇気を出して

「私たちが作ったシルクスイートです!」

「しっとりしていておいしいですよ~!」

と呼び込むと、お客様が一人、二人と増えていきます。

「サツマイモありがとう、頑張ってね。」

と声をかけられるたびに自信がついていったようです。

さらに、今回はシルクスイートを買うと、おまけとして芝山農園さんの焼き芋が1パックプレゼントです。

子供たちは、お金のやりとり、シルクスイートを渡す、サービスの焼き芋をプレゼントするなど、一回のお会計時にやることがたくさんあることを実感していました。

「3袋ください」

「3袋で1500円です!」

一万円札をお預かりすると、

「あれっ? おつりはいくら・・・??」

と、算数の学習が役立つ場面も。グループの友達と協力して、声をかけ合いながら販売していきました。

「どうしたらお客さんが来てくれるかな」と考えながら、興味をもって近寄ってきてくれたお客様にも「食べ比べをして、私たちが作ったシルクスイートが一番おいしかったです! ぜひ買ってください!」と声をかけるなど、呼び込みも上手になりました。

なかには、一度買ってくれたお客様がもう一度来てくれたり、励ましの声をかけてくれたりと、子どもたちはほんとうに嬉しそうでした。

よい体験学習になりました。

お買い求めいただいた方々、ありがとうございました。

(文責 榮木)

”わらびが丘小産シルクスイート”は、あと少しだけ販売しております。

早い者勝ち、なくなり次第終了です。

みんなの賑わい交流拠点コンパス 1Fイベントスペースにて「マルシェ(市場)」で販売中です。

ぜひ、甘くておいしいわらびが丘小産のシルクスイートと子どもたちが書いたメッセージカードをゲットしてくださいね。

冬休み前全校集会 12月23日(金)

まず校歌を歌いました。3番まで歌いました。マスクのまま口ずさむ程度でしたが、実は全校児童で3番まで歌ったのは開校以来初めてだったのです。ちょっとウルっと来ました。卒業式でも全校児童で3番まで歌えるといいな、と心の中で思いました。

成長には、身体の成長と心の成長、そして勉強や運動などの成長があります。今年10個成長したなら、来年は20個成長しよう。再来年は30個成長しよう。だんだんできることは増えていきます、と話しました。

6年生には5年後の自分を想像してみようと話しかけました。17歳です。10年後は22歳です。もうすぐ社会人になります。あっという間にやってきます。

これからの10年は、これまでにないぐらい速いスピードで変化する10年になるでしょう。人工知能があらゆる場面で利活用されるでしょう。自動車の自動運転はおろか、今や空飛ぶ車もいくつかのベンチャー企業で試作品が出来上がっています。

現在普通に使っている「スマホ」は、世に出てからまだ10年ちょっとしかたっていません。今やスマホはあらゆることができる万能のモバイルとなりました。この進化のスピードを見れば、これからの10年がそれ以上の速さで進んでいくことは容易に想像できます。

今年、学校生活でもっとも大きく変わったことはタブレットPCが一人一台貸与されたことです。学習が変わりました。書くことが苦手で作文が大嫌いだった児童が、タブレットだとすらすらと打ち込んでいく様子を目の当たりにしました。タブレットの効果です。タブレットを使いこなすことが、これからの社会に順応していく一つの道でもあります。学習方法自体が変わっていっています。

来年はどんな年になるでしょうか。自分自身をどんどん成長させられる年にしたいものです。ウサギ年ですから大きな飛躍の年になるといいですね。

集会の最後に、賞状伝達を行い、絵画・書写・読書感想文コンクールで入賞した児童の代表者に賞状を手渡しました。おめでとうございました。みんなよくがんばりました。

皆様、よいお年をお迎えください。

あ、これで終わりではありませんね。

明日は、佐原駅で「トランスイート四季島」のお見送りに1年生の代表が参加します。明後日は、佐原駅前に新たにオープンする複合施設「みんなの賑わい交流拠点コンパス」の1Fカフェで、4年生がサツマイモの販売体験学習を行います。その様子も、後日紹介できればと思います。以上です。 (文責 海寳)

4年生 U・M・Sプロジェクト! 12月22日(木)

U・M・S(売ってみよう・ミラクル・サツマイモ)プロジェクトがいよいよ大詰めです!

子どもたちは売る日を楽しみにしながら、ノリノリで作業を進めていました。

さて、ここで宣伝です。

12月25日(日)に佐原の駅前でオープンする「みんなの賑わい交流拠点コンパス(COMPAS)」の1Fカフェエリアの一角にて”わらびが丘産”のサツマイモを4年生が販売します。

100袋限定で1袋500円です!

あれ・・・ちょっと高い・・・???

いえいえ、4年生が心を込めて書いたメッセージカードがついています。

そして、サツマイモの売り上げは身体が不自由な方や、寂しい思いをしている子どもたちのための「スキマ基金」に募金する予定です。

ぜひ、コンパスに足を運んでお買い求めいただけると嬉しいです。(文責 榮木)

佐賀県 鹿島小学校とリモート交流 12月21日(水)

香取市と友好都市協定を結ぶ、佐賀県鹿島市の鹿島小学校とのオンライン交流授業を行いました。前回は、鹿島小学校の児童が佐賀県や鹿島市のことを紹介してくれました。

今回はわらびが丘小の児童が地域のことを紹介する番です。

モニターにお互いの様子が映し出されると、勢いよく手を振る子どもたち。

遠く離れた場所にいてもつながりをもつことができるオンライン交流の強みを感じました。

それが同い年の子どもたちとなると、嬉しさ倍増です。

子どもたちはこれまで「どうすれば見やすい資料になるかな」「わかりやすい発表になるかな」「鹿島小の友だちに地域の良さをわかってもらえるかな」と、相手意識をもって準備に取り掛かりました。

PTA授業参観では、保護者の方にアドバイスをいただき、よりよい発表になるように練習してきました。

発表はパワーポイントを使いました。スライドに表す文字はできるだけ減らし、写真や動画を使ってわかりやすい発表を心掛けました。

(12月8日 鹿島小学校の発表)

モニターに映し出される鹿島小の子どもたちが楽しそうにリアクションしてくれるのを見て、安心したような、嬉しそうな表情を浮かべていました。

最後は「よいお年を!」と言ってオンライン学習はおしまいです。

学習発表後は、「緊張したけど笑ってくれて嬉しかった。」「いつかどこかで会えるといいな。」「佐賀県に行ってみたい!」などの子どもたちの感想が聞かれました。

今回のような学習が、将来、社会に出た時に役立つことを願っています。

鹿島小学校の皆さん、ありがとうございました。この縁が今後何かの形でつながっていけると幸いです。(文責 榮木)

寒さが厳しくなってきました。 12月20日(火)

1年生は、昇降口前でイチゴを育てています。朝スクールバスから降りたら、まずイチゴの状態を見ます。つい先日までは水やりも行っていました。

ところがこの寒さです。鉢の中の土は凍り、葉っぱも霜が付き、水やり用のペットボトルの水もカチンカチンに凍っています。

鉢の周りの土や花壇の土には霜柱が立ち、何人かはくつで踏んで「ザクッ、ザクッ」という感触を楽しんでいます。冬が到来しましたね。

明後日は冬至です。今年の1月6日には大雪が降り、翌朝はスクールバスが動けずに大変でした。この冬も雪が降るのでしょうか。子供たちは楽しみにしていますが、大人はたいへんです。本校には、まだ半袖短パンの強者(つわもの)男子が数名います。カゼをひかないことを祈ります。冬休みまであと3日。そして、クリスマスまであと4日です。 (文責 海寳)

書初め練習はじまりました。 12月15日(木)

昨日は、3年生が5・6校時に行いました。お題は「いけ花」です。

今日は、1・2校時に5年生が、3・4校時に6年生が行いました。5年生のお題は「友の便り」で6年生のお題は「強い決意」です。

今日の指導では、まず太筆で筆遣いの基本の確認をしました。筆を立てること、筆圧のコントロール、筆をやわらかくまわす練習です。様々な線を書いてみました。そのあとで、子供たちを前に集め、実際に書いて見せました。筆遣いを見せるためです。書く速さも見せました。速さではありません。遅さです。ゆっくりとじっくりと書きました。名前も書きました。字の大きさと、書く場所、そしてバランスです。そのあと、各自で練習しました。

練習の前にはこう言いました。

「全員が集中したとき、聞こえるのは紙がすれるカサカサという音だけになるんだよ」と。

見事にその音だけが響き、集中した練習ができました。あとは各自でどれぐらい練習するかです。

文字は一生の財産です。デジタルの時代になり、かえって自筆の価値が高まっています。美しく整った文字が書けるように練習を頑張りましょう。一生懸命に頑張りましょう。 (文責 海寳)

今日の授業から 12月14日(水)

1年生は音楽の授業です。久しぶりに特別非常勤講師の安増先生が来てくださいました。今日は、クリスマスの歌に合わせて、リングベルで鈴の音を鳴らします。ピアノの伴奏で楽しく歌い、途中で鈴を鳴らします。クリスマスの雰囲気で盛り上がって、子供たちも思わず体が動き出します。

3年生は体育で鉄棒と一輪車をやっています。2つのグループに分かれて、かわりばんこにやります。鉄棒は逆上がりに挑戦です。腰に補助ベルトを巻いて、一心不乱に練習に打ち込んでいます。もうできるようになった子は

「見て見て~」

と言って、見せてくれます。

「すごいね~」

と返すと、もっとやってくれます。

「いっぱい練習したんだよ」

と自慢げに話してくれます。練習の成果ですね。

「練習はうそをつかない」「練習は裏切らない」

という言葉は、まさに的を射ています。

多くのスポーツでもそうですが、コツはいかに力を抜くことができるかですね。バランスと脱力、そして一点に力を入れる。そのへんの力加減を、遊びの中で体得してほしいものです。

では、空き缶の一定量とはどのくらいだと思いますか?

答えです。重さで言えば約800kg、空き缶の数で言えば、約32,000~36,000個になります。気が遠くなりそうですが、着実に近づいています。1月14日のリサイクル活動の際にも、ぜひご協力をお願いします。 (文責 海寳)

今日の授業から 12月7日(水)

3年生は、タブレットパソコンでプログラミングの学習です。GIGAスクールサポーターの遠藤さんの指導で、「ビスケット」というプログラムを行いました。えんぴつボタンを押して、画面上に動物などのキャラクター(部品)を描きます。その部品にいろいろな指示を与えて、部品を動かしてアニメーションのようにします。みんな一心不乱に絵を描いています。まるでゲームやアニメーションのクリエーターのようです。この子たちが大人になるころには、このような職業が普通になっているのかもしれませんね。

以上、今日の授業の様子でした。上学年はまた次の機会に紹介します。 (文責 海寳)