文字

背景

行間

児童の様子

宿泊学習日記3

1日目、最後の活動は、キャンプファイヤーでした。火の神入場後、天高く、炎が舞い上がりました。炎を中心として、ダンスやレクリエーションをしたり、歌を歌ったり、盛り上がったひと時になりました。

キャンプファイヤーには、校長先生も駆けつけてくださました。

レクリエーションをする中で、友達の頑張りや、良いところをたくさん見つけることができ、友情を深めることができました。

宿泊学習日記2

昼食後、焼杉板制作を行いました。杉板を真っ黒になるまで焼き、タワシでピカピカになるまで磨きました。その後、それぞれのアイデアを振り絞り、絵付けを行いました。世界で一枚の素晴らしい作品が完成しました。(文責 土井)

宿泊学習日記1

最初の活動は、ミニオリエンテーリングでした。好天の下、秋風を感じながら、子供たちは元気に施設内のチェックポイントを探し回りました。(文責 土井)

宿泊学習に出発しました(4・5年)

10月11日(水)

4年生と5年生が宿泊学習のため、8:00過ぎに茨城県立白浜少年自然の家に向けて出発しました。これまでしっかりと事前学習を重ねてきたので、準備万端です。みんな、「楽しみだな」「わくわくする」と言いながら笑顔でバスに乗り込みました。

今日の予定は、ミニオリエンテーリング、焼き杉板制作、室内スポーツ、キャンプファイヤーです。また、自分達で布団を敷いたり、みんなでお風呂に入ったり一緒に寝たりと、普段できないことをたくさん体験します。いつもよりずっと長い時間を友達と過ごす、この宿泊学習を通じて、行く前より多くの友達の良いところを見つけ、さらに仲良くなれるとよいと思います。

英語でインタビュー(3年・外国語活動)

10月10日(火)

今日は3年生の外国語活動の授業に呼んでいただき、好きな果物、好きな色、好きなスポーツについて、英語で質問を受けました。

3年生の児童が「What 〇〇 do you like?」と聞いてくれるので、私は「I like ○○」と答えます。児童は、あらかじめ「校長先生の好きなもの」を予想しており、私の答えに一喜一憂していました。

外国語活動が始まってからの半年間、毎時間楽しく授業に参加している児童です。めきめきと上達していることを感じました。

授業の様子(1年・体育)

10月5日(木)

カラッと晴れた気持ちの良いグラウンドで、1年生の元気な声が聞こえたので、さっそく見に行きました。やっていたのはなわとびです。先日、業間休みに見せてもらった時より、跳び方が上手になっていたり、跳べる回数が増えていたりと、努力の成果が見られました。。また、11月に行う予定の体力テストに向けて、立ち幅跳びの練習もしました。両腕をしっかりと降り、少しでも遠くに跳ぼうとがんばっていました。

授業の様子(3年・社会)

10月5日(木)

今日の3年生の社会科の授業は、昨日の「セイミヤ佐原牧野店」さんの見学で学んだことをまとめる学習でした。「少しでも安く買いたい」「新鮮なものを買いたい」「家族の人数に合わせた量を買いたい」などのお客さんの願いや希望に対して、お店がどのように工夫していたかについて、自分達が見聞きしてきたことを積極的に発表していました。たくさんの「お店が実践している取組」が次々と発表され、本当によく話を聞いてきたのだなと感心しました。

3年校外学習(セイミヤ牧野店)

10月4日(水)

今日は、3年生が社会科の学習として、スーパーマーケット「セイミヤ牧野店」さんに見学に出かけました。案内をしてくださったのは店長さんです。まず、通されたのは、事務所です。コンピュータでお客さんの数や売り上げなどが一目でわかるようになっていることや、タブレット端末で行う、品物の発注の仕組みなどを教えていただきました。その後は、青果、精肉、鮮魚、惣菜、パンなどのバックヤードを見学しました。それぞれの場所では、担当の方がとても丁寧に説明してくださり、児童はメモを取りながら熱心に話を聞いたり、質問をしていたりしました。青果部では野菜の重さを測って値札を付ける体験もしました。また、あっという間にたくさんのお寿司の「シャリ」握るロボットや、肉の計量、ラッピング、値札付けを同時に行う機械など、初めて見る物がたくさんあり、児童の好奇心はどんどん膨らんでいきます。いつも見慣れている商品が、どのようにして売り場に並ぶのかを実際に見ることができ、大変勉強になる校外学習でした。正に「百聞は一見にしかず」を実感しました。

見学の後にはレジ体験、買い物体験もさせていただき、児童は大満足で学校に帰りました。今日は、お家の方に見たこと聞いたことをたくさんお話してくれることでしょう。

セイミヤ牧野店の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

委員会活動

10月2日(月)

今日は、4~6年生が6校時に定例の委員会活動を行いました。本校には保健、放送、飼育栽培、体育、図書、掲示の6つの委員会があります。今日は、先週の代表委員会で、「もっと学校を生き生きと活性化するために、各委員会で何か一つ新しい取組を考えよう」という提案があったことを受けて、それぞれの委員会でできる「新しい取組」について話し合いました。これまでも常時活動として毎日の仕事を行い、月に1回の委員会活動の日は、毎月の反省と翌月の目標を話し合うという地道な活動を続けていたのですが、これを機に、もっと学校全体がわくわくするような取組が増え、委員会に入っていない1年生から3年生も合わせ、みんなで学校をよくするために活動できる機会ができるとよいと思います。

授業の様子(6年・図工)~木と金属でチャレンジ~

9月28日(木)

6年生では、木と金属の特徴を生かしながら、組み合わせ方を工夫してオリジナルのオブジェを作る学習をしています。自然の「木」と人工物の「金属」が合わさると、何とも不思議で未来的な雰囲気になります。

ノコギリを上手に使って木材を切るなど、工具の使い方にも慣れてきている様子が見られました。それぞれの工夫がいっぱいの楽しい作品がまもなく完成します。

わくわくミュージックプロジェクト(3・4年/総合)

9月28日(木)

今日は3・4年生の「わくわくミュージックプロジェクト」を、初めて体育館で行いました。音楽発表会の会場(佐原文化会館)のステージと同じサイズの場を測り、本番をイメージできるようにしました。広い空間を生かしてのびのび表現する児童の姿を見て、本番がとても楽しみになりました。発表曲の仕上がり具合は、まだ改善点はあるものの、モグラストンプ(ボディパーカッション)は、音と動きがそろってきて迫力が増しました。皆の顔も上がり、明るく楽しい雰囲気がとても良いです。MUSIC(合唱)は、2つのパートがきれいに重なって二部合唱の響きに磨きがかかってきています。今日は久しぶりに振付をつけて歌ってみました。

音楽の楽しさをしっかり味わいながら、聴いている人にも「わくわく」が伝わる演奏ができるよう、3,4年生が一丸となってがんばっています。

宿泊学習に向けて(4年・5年/総合)

9月27日(水)

4年生と5年生で、10月11日(水)~12日(木)の宿泊学習に向けた取組が、着々と進んでいます。宿泊学習は、茨城県立白浜少年自然の家に行きます。友達と一緒に泊まることの他に、ミニオリエンテーリング(雨天:インドアビンゴ)、キャンプファイヤー(雨天:キャンドルファイヤー)、うどん打ち、屋内スポーツなど、学校では体験できない楽しいことがぎっしり詰まった2日間です。

今日は、係ごとに分かれて、話合いや準備を行いました。係は、班長、屋内スポーツ、レク、キャンプファイヤーの4つです。全ての係が協力して活動できていました。係ごとの準備は今日が最後、次回はそれぞれの係から全体に説明をするそうです。どの係でも全体に説明する場面をイメージしながら、「どうしたら分かりやすく伝えられるか」と考え、話し合っている姿が印象的でした。

授業の様子(1年・生活科)

9月26日(火)

自分達で種を植え、水やりをし、ずっと世話をしてきた1年生の朝顔。7月には毎日きれいに咲いて私たちを楽しませてくれていました。そして、夏を越し、種を取ったあとは、リース作りに挑戦です。今日は、担任の先生や、スクールサポートスタッフさんに手伝ってもらいながら、支柱にからまった「つる」を外し、束ねて、丸めて、麻ひもでしばるところまで行いました。からまった「つる」はなかなか手ごわく、多くの児童が苦戦していましたが、リースの形ができあがるとみんな嬉しそうでした。

2・3年生 校外学習(鈴木梨園さん)

9月21日(木)

今日は、2年生と3年生が、鈴木梨園さんで梨(豊水)の収穫体験をさせていただきました。3年生は4月14日に授粉、6月7日に摘果の体験を経て、今日の収穫がこの体験学習の仕上げです。作業の前にはたくさんの質問をし、鈴木さんのお話を聞く態度も真剣です。3回の体験を通して、おいしい梨がどのように育てられるのかしっかりと学ぶことができました。

2年生は、生活科の学習「わたしの町はっけん」として、3年生と一緒に収穫体験をさせていただきました。2年生も「一番甘い梨の種類は何ですか」など、積極的に質問していました。鈴木さんのお話を、メモを取りながら聞いている姿に成長を感じました。

児童は片手では持てないほどの大きな梨を一人2個ずつ収穫し、みんなとてもうれしそうでした。家に持ち帰った梨は、楽しいお話とともに家族とおいしくいただいたことと思います。

鈴木梨園の皆様、ありがとうございました。

授業の様子(4年・図工)

9月20日(水)

今日は4年生の図工の授業の様子を紹介します。課題は「箱の組み合わせ方を工夫してすてきな小物入れを作ろう」です。色とりどりの紙で箱を作り、思い思いの組み合わせ方で、世界に一つだけのオリジナル小物入れを作っています。よく見ると引き出しになっていたり、形を変えられるようになっていたりと楽しい工夫がいっぱいでした。また、自分の工夫についてうれしそうに説明してくれる児童もいました。色の組み合わせも一人一人のセンスが光っています。材料は同じでも、一つとして同じ作品はありません。自由な発想でイメージを膨らませ、考えながら作る過程そのものを楽しんでいる様子が見られました。

授業の様子(5年・体育)

9月15日(金)

今日は5年生の体育の授業の様子を紹介します。内容はハードル走です。授業でハードルに挑戦するのは今日が初めてなので、様々な高さのハードルが各コースに用意されていました。児童は自分に合ったコースを選ぶことができます。はじめは小さなハードルのコースで練習していた児童が、徐々に大きなハードルに挑戦するようになり、最後まで走り切ることができたときは、自然に拍手が起こるなど、ずっと温かい雰囲気で授業は進みました。また、担任の先生から、踏み切る位置やリズムの取り方などのこつを教わると、一人一人よく考えながら試している様子が見られ、とても素晴らしかったです。

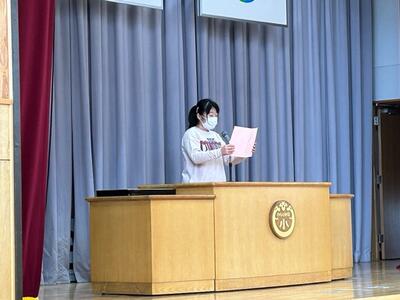

委員会活動:夏休み思い出発表会

9月14日(木)

今週から、放送委員会の活動の一環として、昼の放送を活用した「夏休みの思い出発表会」を実施しています。各学年の代表児童が順番に発表し、担当の放送委員によるインタビューもあります。放送で話すのが初めてという児童が多く、緊張しながらも、楽しかった夏休みの思い出を一生懸命発表しています。毎日の放送が一層楽しみになりました。

授業の様子(3・4年 音楽)

9月14日(木)

4校時に、3・4年生合同で音楽の授業がありました。めあては「これまでの練習を振り返り、次のステージに進むためにどうしたらよいか考えよう」です。今日は、練習もしましたが、初めて動画を撮影し、みんなで見ました。振り返りのポイントは2つ。「わくわく度」と「完成度」です。歌や演奏に向かう気持ちや、歌っている時に自分の心がどんなふうに動いているかを振り返る「わくわく度」、動画を視聴して自分達の演奏の良いところや、改善が必要なことを見つける「完成度」、それぞれをハートの数で示しました。

音楽で大切なことは、歌ったり聴いたりすることで「いかに心が動くか」です。「楽しいね」「わくわくするね」「なぜか泣きそうな気持ちになるんだよね」「もう一回やりたい」こんな言葉が飛び交う、わらびが丘小学校わくわくミュージックプロジェクト、現在進化中です。

授業の様子(6年・社会)ゲストティーチャーをお招きしました。

9月13日(水)

今日は、6年生の社会科の授業にゲストティーチャーをお招きしました。茨城県潮来市にある、薬師寺 東関東別院 水雲山 潮音寺の住職でいらっしゃる、村上 定運(むらかみ じょううん)先生です。「薬師寺のお坊さんが話す仏教伝来について」と題した定運先生の授業はたっぷり2時間、難しい内容も、ユーモアを交えながら分かりやすくお話してくださったので、あっという間に時間が過ぎました。仏教がどのようにして日本に伝わり広まっていったのか、また、それを守り伝え続けてきた人たちの苦労がどれほどのものだったかなど、当時の様子が手に取るようにイメージできました。修行をされ、毎日おつとめに励んでいらっしゃる方の話は重みが違います。児童は真剣なまなざしで定運先生のお話を聞き、考えを深めていました。きっと心に残る授業だったに違いありません。児童にとっても教員にとって大変貴重な経験ができました。

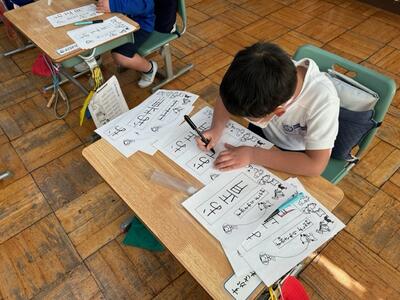

授業の様子(3年・書写)

9月12日(火)

今日は3年生の書写の授業を紹介します。

いつでも元気いっぱいで、体を動かすことが大好きな3年生ですが、書写の時間は、全く違う一面を見せていました。教室は、みんなの集中力でしんと静まり返り、全員が黙々と筆を動かしています。先生の説明もしっかりと聞いていたので、今日のめあて「丸みのあるやわらかい筆づかい」を意識した美しい文字を書くことができました。

書道には、①心の緊張がやわらぐ ②集中力が高まる ③右脳が鍛えられる といった効果があると言われています。特にとめ・はね・はらいのアクセントや、字のバランスを考えながら書いたりすることが右脳によい影響を与えるのだそうです。どんなふうに書こうか、お手本はどうなっているか・・・こういったことを自然に考えることが大切なのですね。まさに今日の3年生も、自分の作品を見て「とめ・はね・はらい」について振り返りをしていました。これからの成長が楽しみな1時間でした。

クラブ活動

9月11日(月)

今日は2回目のクラブ活動がありました。今年度は、4年生以上が年間に8回、月曜日の6校時に タブレットクラブ スポレククラブ 室内ゲームクラブ 音遊びクラブ の4つのクラブに分かれて活動しています。クラブ活動の良いところは、異学年の児童が一緒に活動し、交流できるところです。どのクラブも和気あいあいと仲良く活動していました。

タブレットクラブでは、スクラッチのシューティングゲーム、スポレククラブではハンカチ落とし、室内ゲームクラブでは、ツイスターやカードゲーム、音遊びクラブでは、わらびが丘小学校をイメージした歌詞づくりを楽しみました。

授業の様子(2年・体育)

9月11日(月)

空がきれいな季節となってきました。日中はまだまだ暑いですが、朝、晩はずいぶん過ごしやすくなり、着実に秋がやってきている気配を感じます。また、青く澄んだ空は高く、いわし雲、うろこ雲、ひつじ雲、すじ雲など、秋の特徴的な雲が見られ、見上げるととても気持ちがいいです。そんな中、今日は2年生が外で遊んだり、体育の授業を行ったりしました。業間休みは、担任の先生も一緒に全員でのドッジボールです。以前に比べボールの投げ方が上手になっていて驚きました。投げる人に対して「がんばれ!」という励ましの声も聞こえます。みんなで仲良く楽しく遊ぶことができました。続いての体育では、鉄棒やうんていを使っての運動です。気温も高くなってきたので、こまめに水分を補給したり、涼しいところで休憩したりしながら元気に活動しました。

他の学年の授業も、児童は大変意欲的に学習しています。週の初日、どの学年でも良いスタートがきれているのを感じることができました。

授業の様子 / 部活動練習風景

9月6日(水)

授業の様子

夏休みが明けてから4日目、学校生活のペースはすっかり戻り、どの学年でも落ち着いて学習に取り組んでいます。今日は1年生の算数の授業を紹介します。

1年生では、足し算の学習をした後、タブレットを使ってeライブラリの問題に各自がチャレンジしていました。タブレットの扱いにもずいぶん慣れてきて、自分でどんどん学習を進められる児童が多かったです。「楽しい!」という声があちらこちらから聞こえてきました。また、操作に戸惑っている友達にやさしく教えてあげる姿も見られました。

部活動練習風景

今日は、運動部が外で活動することができました。練習メニューは走り高跳び、走り幅跳び、ボールスローの記録測定です。どの種目にもみんな一生懸命取り組んでいました。これから100mや80mハードル、1000m(女子は800m)、リレーなど、他の種目にもどんどん挑戦していきます。

音楽部の今日の練習は「モグラストンプ」というボディパーカッションから始まりました。3つのパートをそれぞれがしっかり覚えて合わせることができました。10月の音楽会で発表するのは①もみじ(合唱)②モグラストンプ③MUSIC(合唱)の3曲です。

部活動が始まりました

9月5日(火)

今年度の部活動は、音楽部に3,4年生、運動部に5,6年生が参加します。音楽部は10月19日(木)の香取郡市小・中学校児童生徒音楽発表会、運動部は10月20日(金)の香取郡市小学校陸上競技大会を目指して、今日から練習がスタートしました。

音楽部は、みんなの「こんな歌にしたい」「こんな活動にしたい」という思いを集めて、「わくわくMUSICプロジェクト~心を一つに~」というスローガンを掲げました。3年生と4年生が一緒に歌ったのは今日が初めてですが、よくまとまったきれいな歌声を響かせることができました。これからがとても楽しみです。

陸上部は、気温が非常に高く、熱中症の危険性があったため、室内でできるトレーニングを3チームに分かれて行いました。内容は、動画を参考にしたエクササイズです。簡単そうに見えて意外に難しい動きだったり、単純な動きでも、連続して行うのは大変だったりして、苦労している児童も多かったです。きっと慣れてくればどんどんできるようになってくるでしょう。また、柔軟性や体幹など、トレーニングで身に付けた力は陸上競技にも生きてきます。明日は外で思い切り活動ができるといいですね。

限られた時間での部活動ですが、これからもみんなで力を合わせてがんばってほしいと思います。そして、部活動を通して、何か一つでも自分で「成長したな」と思えることができるといいなあと思っています。

ワンポイント避難訓練

9月4日(月)

今日の業間休みに「ワンポイント避難訓練」を実施しました。いざ地震が発生した時に、校内のどこにいても、自分の身を守る方法を瞬時に判断して行動できるようにするための訓練です。そのため、児童へは期日は知らせてあったものの、どの時間で実施するかは伝えてありませんでした。児童は9月1日や今日の朝の会で確認した、避難の約束やそれぞれの場所に応じた避難の仕方を思い出しながら無事に一次避難をすることができました。どの教室からもおしゃべりは一切聞こえてきません。この訓練の目的をしっかり理解して行うことができました。

また、訓練放送が入った時、6年生教室には、数人の2年生が遊びに来ていました。急に緊迫感のある声の放送が聞こえたので、驚いた2年生はとっさに廊下に出ようとしてしまいました。しかし、6年担任の先生の声掛けもあり、その近くにいた6年生が2年生を素早く教室へ引き戻し、一緒に一次避難をしました。こうした臨機応変に対応をする体験は、とてもよい訓練になったと思います。

夏休み明け全校集会

9月1日(金)

夏休みが終わり、今日から学校が始まりました。学校中が児童の元気な姿や声で満たされ、42日間静まり返っていた学校が、一気に明るく賑やかになり、力強く動き出した感じがします。そして何より、児童の皆さんと元気に顔を合わせられたことがうれしかったです。

全校集会では、まず、今日が防災の日(関東大震災が起きた日)であることから、防災に対する意識を高くもつことの大切さを話しました。今年は関東大震災から100年目の年です。これを機に、災害が起きた時、命を守るにはどのような行動をとったらよいのか、災害に備えるべきものは何かなどについてご家庭でも話し合っていただければと思います。

他には、生活のリズムを整えて、いつでもすっきりニコニコ、自分も周囲の人も元気でハッピーな気持ちで過ごすことを心がけようという話と、何事も自分から取り組み、「トライ&エラー」の精神で失敗を恐れず、色々なことに挑戦しようという話をしました。

今後、日々の授業や学校生活に加えて部活動や、校外学習、宿泊学習、修学旅行などの大きな行事が次々と行われる予定です。それらすべてが児童にとって成長するチャンスと捉え、児童一人一人が自分の力を十分に発揮しながら成長していくことを願っています。

授業の様子(1年・生活科)

7月19日(水)

今日は1年生が、自分達で作った水鉄砲(マヨネーズの空き容器)や帆掛け船(発泡スチロールトレーや紙コップ)等で遊びました。児童が楽しみにしていたこの授業、昨日はあまりの暑さに実施を見送ったので、暑さの落ち着いた今日の1時間目に行うことにしました。もちろん、帽子をかぶり首の後ろはタオル等で保護する、10分ごとに冷房の効いた図書室での休憩を入れるなど、熱中症対策をしっかりとしました。一番人気はハンガーで作る大きなシャボン玉です。手を動かすスピードや角度を工夫しながら、だんだん上手に作れるようになり、成功した時には大きな歓声が上がりました。また、うちわの骨をつかって一度にたくさんのシャボン玉を作ることに夢中になっている児童、水鉄砲で的に命中させたり、地面に絵を描いたりして遊ぶ児童、帆掛け船をまっすぐ進ませるためにうちわのあおぎ方を工夫する児童など、思い思いの水遊びを元気いっぱい楽しみました。

授業の様子(4年・保健)

7月18日(火)

4年生では、養護教諭による「思春期に起こる体の中や心の変化について」の授業がありました。教科書やスライドを見ながら、これから成長していく中で自分の体に起こる変化について学びました。初めて聞く言葉や内容に驚いている児童もいましたが、体の変化は「命のもと」を作る準備であることや、「命を育てる場所」として成長していくことだということを知り、皆、真剣に話を聞いていました。先生の口からは、何度も何度も「命」という言葉が出てきました。児童は、その意味や重さをしっかりと受け止めていたようです。また、発達の仕方は人によって違うこと、自分のことも友達のことも理解し、大切にしていかなければいけないということも学びました。

授業の様子(3年・学活)

7月12日(水)

3年生の学活で「コンセンサスゲーム」を活用した学習活動を行っていました。「コンセンサスゲーム」とは、与えられた課題について、チームで協力しながら答えを見つけていくものです。今日は、カードに書かれた情報をもとに、座席表を作るゲームを行いました。その中で子ども達は、答えを導き出すために、相手に分かるように伝え方を考えたり、聞き取った情報が答えに結び付くよう皆で意見をすり合わせたりするなど、積極的にコミュニケーションを図りながら、力を合わせて課題に向かっていました。うまく正解にたどり着けたグループはもちろん、そうではないグループも、その過程の中で学んだことは多かったことでしょう。きっとこれからの生活に生きてくると思います。

授業の様子(2年・国語)

7月11日(火)

3校時、2年生の教室から楽しそうな声が聞こえるので行ってみると、国語の授業で「ことばのなかまさがしゲーム」をクイズ形式で行っていました。出題者は共通点がある言葉の仲間を集め、選択肢の中に仲間でない言葉を混ぜて問題を出します。回答者はその共通点が何なのかを考え、それにあてはまらない一つの言葉を答えます。出題者も回答者もグループで協力して考えたり発表したりしており、充実した言語活動となっていました。

佐原中学校区小学校英語交流会(5年・6年)

7月6日(木)

外国語科の学習の一環で、佐原中学校区の佐原小学校、北佐原小学校、竟成小学校と本校の4校がオンラインでつながり、Teamsを使って英語交流会を行いました。交流会のテーマは「Let’s make friends!」、内容は、各チームの司会を担当する児童が全体を進め、参加する全員が順番に、英語で自己紹介をするというものです。5年生は、自分の名前、出席番号、誕生日、好きな教科について、6年生は自分の名前、誕生日、好きなもの、行きたい国、その国でしたいことについて、身振りをまじえて話したり、聞き取った発表の内容を整理してメモしたりしていました。相手の姿が見えるので、はっきりと伝わるように話すことをより意識できたようです。今回のオンライン交流がきっかけで、友達が増えるといいですね。

<7/5(水) 6年生の様子>

<7/6(木) 5年生の様子>

救急法講習会(5・6年)

7月5日(水)

5年生は2時間目、6年生は3時間目に、それぞれ、心肺蘇生法等の救急法講習会を実施しました。講師は、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員のK先生、毎年本校のために指導に来てくださっています。

5年生は主に胸骨圧迫の方法を、実践を通して学びました。人工呼吸の練習は感染症対策のため行わず、先生に教えていただきながら手順を確認しました。胸骨圧迫は、1分間に120回の速さで人形の胸を押し続けなくてはなりません。正しい位置を捉えて押さないと効果がないことも教わりました。全身を使って行うので、とても疲れるし、手も痛くなります。でも、先生の「目の前に倒れている人を本気で助けると思ってやりなさい」の言葉に、児童の表情は、より一層真剣味が増しました。

6年生は、昨年度の講習会の経験を土台にして、一歩進んだ練習になりました。ポイントは、複数の人数で協力して行うということです。胸骨圧迫をしながら、助けを呼び、救急車要請やAEDを持ってくるなどの指示を出す人、AEDを持ってきて、装着・実行する人が協力して救命措置の練習を行いました。その間も胸骨圧迫は交代しながら決して止めません。全員が真剣に練習に取り組んでいました。振り返りの場面でも「AEDをどこに置いてほしいか言ってもらえると迷わなくてすむ」「胸骨圧迫を交代する時には1、2の3と声をかけよう」など、改善点がいくつも出てきました。ただ与えられた役割を果たすだけではなく、一秒も無駄にせずに、目の前の命を助けるにはどのように行動したらよいのかをしっかり考えていることが伝わってきました。

授業の様子(6年・家庭科)

7月4日(火)

今日の6年生の家庭科では、暑い夏に涼しく生活する工夫についての授業が行われていました。エアコンを使えば涼しく快適に過ごせますが、今日は、エコに涼しさをアップする3つのポイントを学習しました。

①直射日光をさえぎる。(すだれ、よしず、グリーンカーテン など)

②風通しをよくする。

③涼しさを感じる音を聞く。(風鈴、波の音 など)

「涼しさを感じる音」は、実際に風鈴の音や虫の声などを映像と共に視聴して、涼しさを味わいました。また、打ち水の効果を調べる実験も行いました。

どの授業でも活発に意見を述べる6年生、今日の授業でも、しっかりと考えたことをたくさん発表していました。学校で学んだことを実際の生活で役立てていけるとよいと思います。

***************************************

七夕飾り「短冊」が増えてきました。

子ども達が、願い事を書いた短冊を次々に飾っています。できるようになりたいこと、達成したい目標、将来の夢、楽しい学校生活への願い、家族の健康、世界平和への願いなど、様々なことが書かれています。一枚の短冊を書くことを通して、一人一人が自分と向き合って考えていること、その思いが伝わってきます。

授業の様子(1年・生活)

6月29日(木)

1年生の生活科では、各自が種から育てているアサガオと落花生に水やりをしました。このところ、一週間近く雨が降っていないので、こまめな水やりが欠かせません。アサガオも落花生もたっぷりの水をかけられて、輝いていました。

アサガオはツルがぐんぐん上へと伸びていること、落花生は根元の方にかわいらしい黄色い花が咲き始めたことなどを、子ども達は口々に教えてくれました。これからも、アサガオや落花生の成長を楽しみに、観察や水やりなどの世話を続けてくれたらと思います。

プラスα・・・

生活科の授業の後は業間休みでした。1年生は鉄棒運動に興味をもつ児童が多く、毎日、前回りや逆上がり、足抜き回り、こうもりおりなど色々な技に挑戦しています。今日も担任の先生が見守る中、何度も何度も練習していました。鉄棒運動は、ぶら下がったり回転したり、普段の生活では中々しないような運動なので、筋力を鍛え、体力を向上させることにもつながります。何より、楽しみながら練習していることに感心しています。

授業の様子(3年・音楽)

6月28日(水)

3年生の音楽では、担任の先生を招待してリコーダーのミニコンサートを開きました。緊張感とわくわく感が入り混じって、担任の先生が音楽室に来るまで、ピシッとした姿勢で待っている姿が印象的です。3年生はリコーダーの学習を始めて、まだ2か月足らずですが、左手だけで押さえるソとラとシの音がずいぶんきれいに出せるようになりました。今日は、はじめに「虹」を元気よく歌い、続いてリコーダーの練習曲「にじ色の風船」を披露しました。そして、最後は「ゆかいなまきば」を演奏しました。「ゆかいなまきば」は歌う部分とリコーダーで演奏する部分が交互に出てくるので、伴奏に乗り遅れないよう、真剣そのものの表情でがんばっていました。歌も、リコーダーも大成功です。担任の先生は、大きな拍手とともに、「笑顔で歌っているのがとてもよかった」「リコーダーがじょうずになっていておどろいた」など、うれしそうにコメントしてくれました。「お互いに拍手!」の時のみんなの表情も最高です。

授業の様子(4年・図工)

6月27日(火)

今日の4年生の図工の授業は、専科指導員のY先生と、通常の授業を担当する先生とのティームティーチングで行いました。「つないで組んですてきな形」という題材で、紙バンドの組み合わせ方やつなぎ方を工夫して、使ったり飾ったりできる「すてきな形」を作ります。今日はその1回目の授業でしたが、1本の紙バンドをねじって輪にしたり、色違いの3本を三つ編みにしたりなど、思い思いの工夫をしながら楽しく制作を始めました。アイディアがどんどんわいてきて、子ども達の手が止まることはほとんどありません。これからどんなふうに4年生の「すてきな形」が進化していくのか、とても楽しみです。

職員室に帰ってきたY先生は、ご自身が紙バンドを使って作った作品を、4年生より一足先に見せてくださいました。どれも細部まで丁寧に作り込まれていて、大変素晴らしい作品です。4年生の皆さんには次回の授業で見せてくださるそうです。

<Y先生の作品>

授業の様子(5年・外国語)

6月26日(月)

今日は、5年生の外国語の授業を紹介します。今日のめあては、「『he』『she』の使い方に慣れよう」です。これまでは、「I」と「you」を使って「I can swim」とか、「You can’t fly」などと、お互いのことを話す学習をしてきましたが、今日は、「he」や「she」を使って、第三者のことを伝える学習です。ALTの先生が用意してくださったカードや、スライドをフル活用して楽しく学ぶことができました。また、繰り返し声に出して練習することで確実に言えるようになってきました。

授業の様子(2年・音楽)

6月23日(金)

5校時の2年生の音楽の授業を紹介します。午前中に水泳の授業があったので、少し疲れて眠そうな様子で始まりましたが、眠気覚ましの歌とダンス(小さなはたけ)で一気に元気になりました。「山びこごっこ」では、山チームと山を登る人チームに分かれて、声の強さや歌い方をどのように工夫するか話し合いをしました。

「ここは大きい声で歌おう」「ここは弱く」と意見を交換する中、先生は「どうしてそうしたいの?」と理由を聞いていました。考えていることを言葉にして伝えるのは難しいのですが、一生懸命考えて話す姿がありました。

学校給食センター 学校訪問

6月20日(火)

給食の時間に、学校給食センターより栄養教諭のN先生に学校訪問をしていただきました。給食の準備の様子や児童が食事をしている様子、片付けの様子を見てくださいました。

全学級の様子を見ていただき、今日の給食のおかずに出たししゃもには栄養があること、しっぽがカリカリしておいしいことなどを笑顔でお話いただきました。

食事のあとに、1年生児童にエプロンシアターを使って、栄養指導をしていただきました。主人公のわたる君は、お肉や魚は好きですが、野菜が苦手です。晩御飯では苦手な野菜を残してしまいます。その晩、おなかが痛くなる夢を見ました。夢では「お野菜隊」がおなかの調子を整えるために野菜を食べようと教えてくれました。わたる君は、次の日の朝食で出された野菜をがんばって食べることができました、というお話でした。

毎日の食事をバランスよく食べることで、体調を整え、病気からも身を守ることができることを教えていただきました。ありがとうございました。 (文責 土井)

水泳学習始まる

6月16日(金)

本校の水泳学習は、栗源B&Gのプールをお借りして実施します。13日(火)に予定していた初回は、室温、水温が低く、残念ながら中止しましたが、今日は、2・4・5年生が元気よく参加しました。スクールバスに乗る前からわくわくが止まらない様子の児童も多く、やる気満々です。また、一番年上の5年生は、用具の準備や後片付けも先生方と一緒に行いました。頼りになる上級生です。

活動は、プール開きの日に教わった約束や、笛の合図を再度確認し、体育委員が中心となって準備体操を行うところからスタートしました。休憩の時にはしっかりとバディを作って確認することもできました。おかげでけがをする人は一人もおらず、安全に水泳学習をすることができました。今日は今年初めてですので、各学年とも水に慣れることを中心に行いました。はじめは「怖いなあ」と言っていた人も、最後には笑顔で楽しく練習をすることができました。お世話になった栗源B&Gの職員の方にもきちんと挨拶ができました。

プール開き

6月12日(月)

今日は、明日13日(火)から始まる水泳学習を前に「プール開き」を行いました。運営したのは4~6年生の体育委員です。会の進行をしたり、お手本となって体操をしたり、みんなを「明日から水泳がんばるぞ」という気持ちにしてくれました。本校の水泳の授業は、栗源B&G海洋センター内のプールをお借りして実施します。明日、早速プールに入るのは1・3・6年生(2・4・5年は16日)です。今日学んだ「おかしふやせば」の約束や、笛の合図をしっかりと覚え、安全にけがなく、楽しい水泳学習にしてほしいと思います。

わらびが丘小の水泳の約束

「おかしふやせば」

お…押さない

か…かけない(走らない)

し…しゃべらない

ふ…ふざけない

や…約束を守る

せ…先生の話を聞く

ば…バディを確認

全校でサツマイモの苗を植えました!

6月8日(木)

今日は、今年度の畑の先生 金坂高嗣さん 平川慧さん のご指導のもと、サツマイモの苗を全校児童で植えました。品種はシルクスイートです。金坂さんと平川さんは今日までに何度も学校の畑に足を運んで準備をしてくださっています。ありがとうございます。

金坂さんと平川さんに植え方を教えていただいてから、全員が苗を持ち、各学年ごとの畝に植えました。1年生は6年生に、2年生は5年生に手伝ってもらいながらの作業です。さらに4年生は総合的な学習の時間の取組として、シルクスイートの他にベニハルカとムラサキイモも植えました。植え終わった後、「これまでに一番おいしかったのはどんなサツマイモですか」という質問に対し平川さんは、「小学生(福田小学校)の時、畑の先生からサツマイモづくりを教わって育てたお芋を、みんなで焼き芋にして食べたのが今までで一番おいしかったサツマイモです。」と答えてくれました。自分達の手で植えると愛着がわきます。そしてみんなで協力して育てたお芋は一味も二味も違って思い出に残るおいしさなのですね。秋の収穫が楽しみです。

3年校外学習(鈴木梨園)

6月7日(水)

3年生の総合的な学習の時間の授業の一環で、4月に授粉作業の体験をさせていただいた鈴木梨園さんへ2回目の校外学習に行ってきました。今日は、摘果作業の体験です。一つの枝に5~6個ついている梨の実(直径2~3cmの小さな実)を、大きさ、形、色等が一番良いものを選び、それ以外の実はハサミで切り落とします。そうすれば、残した実に栄養がたっぷり行きわたるので、甘くておいしい梨に育つのだそうです。

子ども達からは、「先日の大雨で被害はなかったか」「一本の木で何個くらい収穫できるのか」「梨の病気について」など様々な質問が出され、鈴木さんは一つずつ丁寧に答えてくださいました。畑に何十本も植えられている梨の木はとても太くて立派なので、「ここにある梨の木は植えてから何年くらいたつのですか」とお聞きしたところ、なんと50年以上前にもなるそうです。鈴木さんのお話から梨農家さんの仕事の大変さとやりがいを感じることができました。体験活動の終わりには、冷えたスイカをふるまっていただき、楽しくてためになる、そしておいしい校外学習となりました。

授業の様子(1・3・5年)

6月6日(火)

5年・理科

5年生の理科では、植物の発芽と成長の学習で、水を含ませた脱脂綿にインゲンマメを置き、発芽して成長していく様子を観察しています。今日は15~20センチ程に伸びたインゲンマメの子葉やくき、葉をじっくりと観察し、「葉と子葉の色が違うこと(葉は緑、子葉は茶色)」「子葉がしぼんでいること」「子葉が乾いていること」などに気づきました。さらに「子葉がしぼんでいること」に焦点をあて、「なぜしぼんでいるのか」について考えました。どのグループでも熱い議論が繰り広げられ、今日の予想としては、「子葉にだけ水分が届いていないから」「子葉には栄養が行っていないから」「子葉の栄養がなくなったから」などが出されました。自分から考え、生き生きと学ぶ児童の姿に、次の授業がとても楽しみになりました。

3年・体育

3年生は体育で鉄棒に挑戦しました。先生から「降り技」を教わると口々に「やってみたーい」と歓声があがり、やる気満々です。注意事項もしっかり聞いてそれぞれが時間いっぱい粘り強く練習に励みました。また、順番を待っている間は、挑戦している友達に懸命に声援を送り、みんなで練習を頑張っている様子がうかがええました。きれいに両足で着地できた後の笑顔とポーズも印象的でした。

1年・生活科

1年生は生活科で朝顔を育てています。5月の連休明けに種をまいた朝顔はすくすく育ち、本葉が青々と茂っています。今日はその本葉の観察のスケッチをしました。じっと見ながら慎重に鉛筆を動かす子、葉を触って手触りを確かめる子、葉と自分の手の大きさと比べる子、思い思いに自分の朝顔を観察し、スケッチしていました。

授業の様子(2・4・6年)

6月5日(月)

6年・外国語

毎週月曜日の外国語科の授業は、ALTの髙橋先生が来てくださる日です。今日の学習のめあては「Where do you want to go?」「I want to go to 〇〇」 のフレーズを使って、相手に行ってみたい国を聞いたり、自分が行きたい国を答えたりというやり取りができるようにすることでした。たくさんの国があるので国名を覚えるのも大変です。子ども達はチャンツ(リズムに合わせて英文や英単語を発音する英語の学習方法)やカルタで楽しく学習しながら、だんだん自信をもってやり取りできるようになりました。一生懸命伝え合おうとしていました。

4年・総合的な学習の時間

今日は学校の近くのサギの繁殖地に出かけ、サギの観察をしました。ゲストティーチャーは「鳥の先生」こと「斎藤敏一先生」です。学校に戻ってきてからは、斎藤先生からたくさんの写真を見ながら、色々なサギについてお話をしていただきました。児童は、気づいたことを発表したり、疑問に思ったことは積極的に質問したりして大変熱心に学習していました。今度は、旧神南小学校の栴檀(せんだん)の木に「アオバズク」が飛来するころに観察に出かける予定です。閉校して人の出入りがなくなってからは、アオバズクの天敵であるカラスが多く来るようになったので、アオバズクが警戒して旧神南小学校にやって来ないことが多いそうです。今年は無事に来てくれることを願っています。

2年・音楽

今日の音楽は「小さなはたけ」を各グループごとに表現の仕方を工夫して発表しました。「小さな畑にはすみれの種を植えよう」「大きな畑はひまわりだ」と色々な意見を出し合い、歌に合った動作も考えました。音楽室は2年生のみんなの笑顔の花でいっぱいになりました。

授業の様子(4年・総合的な学習の時間)

6月2日(金)

4年生の総合的な学習の時間で、サツマイモを育てる計画をしています。植える品種は「べにあづま」「シルクスイート」「べにはるか」の3種類。秋になって無事に収穫できたら、調理して食べ比べをする予定です。そこで、今日は3種類のサツマイモの特徴や味、食感などの違いを調べるために、ふかし芋を作ってみんなで試食しました。「甘―い」「味が全然違う」「なめらかさが違う」などと口々に感想を言いながら3種類の違いをプリントにまとめていました。

授業の様子(3年・図画工作)

6月1日(木)

3年生の図画工作の授業では「ふくろの中には何が…?」の制作を進めています。自分で用意した材料を、切り方や組み合わせ、配置等を工夫して、自分だけの「ふくろの中の世界」を作っています。子ども達の想像力の豊かさには驚かされます。ふくろの中には、一人一人の思いがいっぱいつまっていました。

授業の様子(4年・音楽)

5月31日(水)

4年生の音楽では、ミュージカル「サウンド オブ ミュージック」を用いて、いろいろな歌の表現があることを学んでいます。そして、なんと今日の授業には、サプライズゲストが登場しました。ミュージカルの中で「トラップ大佐」が歌う「エーデルワイス」を、教頭先生がギターを弾きながら歌ってくれたのです。柔らかなギターの音色と優しい歌声がマッチしたとても素敵な演奏でした。その後は、子ども達も「エーデルワイスの」歌唱に挑戦しました。初めて歌う歌でしたが、教頭先生のギターの伴奏にのり、きれいな声で気持ちよく歌うことができました。

授業の様子(5年・家庭科)

5月29日(月)

今日は5年生の家庭科で調理実習を行いました。前回は「おひたし」でしたが、今回のメニューは「カラフルサラダ」です。色とりどりのゆで野菜に、マヨネーズとケチャップを合わせたオーロラソースが彩りを添えます。野菜は、キャベツ、にんじん、ブロッコリーを使いました。キャベツは短冊切り、にんじんは輪切り等、切り方も覚えました。手順が分からない時は、自分から黒板のところへ行って確認することもできました。さすがは5年生です。先生からは、「前回よりぐっと手際がよくなったね」とほめられ、みんなで楽しく、おいしい調理実習となりました。

不審者対応避難訓練

5月25日(木)

香取警察署から3名の方を講師にお招きして、不審者対応避難訓練を行いました。子ども達は、先生の指示をよく聞いて落ち着いて行動することができ、警察の方より「100点」をいただきました。先生方も児童の命を守るためにどのように行動するかを真剣に考えながら訓練に臨みました。一方、訓練はよくできましたが、もし先生がそばにいなくて児童だけで逃げなければならなかったら、不審者が鍵をこわして教室に入ってきたら、グラウンドにいるときに不審者がやってきたら…など様々な場面を考えると、今日の訓練の課題もたくさん見えてきました。

講師の先生からは、校内で知らない人を見かけたら、やり過ごすのではなく、「こんにちは」「どちらにご用ですか」などと声をかけることや、校外で不審者に遭遇した時の注意点(「いかのおすし」プラス)「いやです」「だめです」「いきません」の合言葉)を確認し、逃げ方や防犯ブザーだけでなく、「助けて」と声を上げることが大切だということなどを教えていただきました。

学校でも今日の訓練を受けて、不審者が校内に侵入した際の対応マニュアルを再度見直したり、様々な状況を想定し、いざという時に素早く動けるように、日頃から危険を回避する方法についてしっかり考えたりしていきます。

野菜の苗を植えたよ!(2年・生活科)

5月24日(水)

今日は2年生の生活科で野菜の苗を植えました。苗は、ミニトマト、なす、きゅうり、ピーマンの4種類です。好きな野菜を選んで、一人一人が自分のプランターに丁寧に植えました。肥料を混ぜた土をプランターに入れ、苗を植えたら水をたっぷりあげて完成です。ポットから苗を外し、まっすぐに植えるのは少し難しかったけれど、みんな上手にできました。元気に育っておいしい実がたくさんなるといいですね。今から収穫が楽しみです。

↓↓↓2年生のプランターには、少し前までは苺がなっていました。(すでに収穫は終わっています)今日はこれをぜんぶ片づけてからの植え付けだったので、子ども達は大変そうでした。よくがんばりました!

大成功!わらびっ子スポーツDAY

5月21日(日)

雨天により1日延期となりましたが、本日「わらびっ子スポーツDAY」を開催しました。今年のスローガンは「パワー全開!笑顔満開! 105人で最高のスポーツDAY」です。たくさんの御来賓の皆様、保護者の皆様の応援を受け、児童は元気いっぱいがんばりました。まさにスローガン通り、パワー全開、笑顔満開の最高のスポーツDAYとなりました。どの種目も大変盛り上がったのですが、特に「パワー全開」と「笑顔満開」が印象的だった種目を2つ紹介します。一つ目は全校大玉転がし「進撃のGiant Ball !」です。今年初めての全校団体種目、実況は卒業生が担当しました。どのチームも「パワー全開」でがんばったので、なかなか勝負がつかず4回戦まで行いました。二つ目は「みんなで一緒にボンファイヤーダンス」です。保護者の皆様も円の中に入っていただき、児童と一緒に踊りました。先生方も一緒です。みんなのうれしそうな「笑顔が満開」の種目でした。

今年も「わらびっ子スポーツDAY」は思い出に残る素晴らしい一日となりました。

本日、早朝より運営にご協力いただきましたPTA役員の皆様、後片付けに快くご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

<レッツ!わらびっ子体操>

<3・4年 トレジャーハンター!>

<1・2年 負けたら大変 じゃんけんぽん>

<5・6年 人探し競走「運命の人」>

<3・4年 わらびが丘タイフーン>

<1・2年 ジャンボリ 玉入れ♪>

<5・6年 棒引き「全身全霊で引け!!!>

<全校 進撃のGiant Ball !>

<1・2・3年 元気いっぱい! 下学年リレー>

<4・5・6年 「見よ わらびっ子の底力」上学年リレー>

<みんなで一緒に! ボンファイヤーダンス>

わらびっ子スポーツDAYまであと2日!

5月18日(木)

「わらびっ子スポーツDAY」本番まであと2日となり、今日も全校で練習を行いました。朝から気温が高く、熱中症の心配があるため、常に気温や暑さ指数を確認するとともに、15分に1回、室内での休憩(水分補給)を入れながらの練習でした。

今日のメニューは、開閉会式と全校種目(大玉転がしリレー、ボンファイヤーダンス)です。子ども達の体が暑さに慣れていないので、ポイントを絞った内容で簡潔に行いました。これまでの練習回数は決して多くはないのですが、子ども達は競技や演技はもちろん、集合、整列、話の聞き方など、どんどん上手になってきています。こうして、皆が一つの行事に向かって力を合わせがんばっていることに、とてもうれしく思います。これからも様々な活動にチャレンジすることを通して、助け合いながらたくましく成長していくことを願っています。

<開会式>

<ボンファイヤーダンス>

当日はご来場の皆様も一緒に踊りましょう♪

<休憩中>

授業の様子

5月17日(水)

今日の1年生の生活科の学習は学校探検です。これまでは2年生に案内をしてもらっていましたが、今日は1年生だけで初の「自力探検」です。他の学年は授業中なのでおしゃべりや足音でうるさくならないように気をつけて行動していました。他の学年の教室や特別教室でたくさんの発見をして、「6年生教室にバラがあったよ」「理科室には車のおもちゃがたくさんあったよ。何に使うのかな」などと報告してくれました。

3年生は理科で花壇の整備をしました。このあと、ヒマワリやヒメアサガオ、枝豆などを植えるそうです。一人一つずつシャベルをもって、土をやわらかくしたり、雑草をとったりと協力して作業ができました。授業の終わりには、役目を終えた(4月まではきれいに白い花を咲かせ楽しませてくれていました)ノースポールのプランターを体育館の裏まであっという間に運んで片づけてくれました。さすがは3年生です。

租税教室(6年)

5月16日(火)

6年生で、佐原税務署の方をお招きしての租税教室がありました。ビデオ観たり、講師の先生のお話を聞いたりしながら「税金ってなんだろう」「税金の種類や役割は?」「税金は何に使われているのかな」「税金がなかったらどうなるのかな」などについて皆で考え、意見を発表しました。消費税など、身近な話題を用いてくださったので、児童は自分の生活と税金とを結びつけ、考えを深めることができました。授業の最後には、1億円の見本(本物と同じ大きさと重さ)を持ち上げその重さに驚くとともに、お金の大切さを実感しました。

進撃のGiant Ball!(大玉転がし)

5月16日(火)

今日は、快晴の空の下、全校で「大玉転がし」の練習を行いました。その名も「進撃のGiant Ball!」、開校以来初めての、全校児童による団体種目です。105名の児童が赤、白、ピンク、水色の4チームに分かれ、ペアや3人組の友達と一緒に力を合わせて大玉を転がしながらリレーします。しかし、今日は初めての練習だったので、タイミングや速さを合わせて転がすのが難しかったようです。口々に「速さが合わないよ~」「力が強すぎるんじゃない?」などと話していました。ぜひ、ペアや3人組で話し合って、上手に転がす作戦を立ててほしいです。意見を出し合えばきっとコツが見つかります。

ミストテントの設置が完了しました。

「わらびっ子スポーツDAY」に向けて

5月15日(月)

今週末20日(土)の「わらびっ子スポーツDAY」に向けて、練習が本格化してきました。業間休みには各係の打合せもありました。本校の「わらびっ子スポーツDAY」は、子ども達が「やればできるという達成感を味わうこと」「学年内はもちろん、異学年でも協力、連帯する良さを学ぶこと」「係活動や種目の運営を通して、自分から行動する姿勢を身に付けたり、周りに貢献したりすること」に重点を置いています。当日は、一丸となってがんばる子ども達に大きな声援を送っていただければと思います。「わらびっ子スポーツDAY」が、子ども達にとっても参観してくださる方々にとっても実り多い一日となることを願っています。

<リレーの練習>

<係別打合せ>

1年生がんばっています!(1年算数)

5月12日(金)

4時間目のことです。1年生教室前の廊下がとても静かだったので、「あれ?移動教室かな」と思って教室をのぞいたら、1年生がとても真剣に教科書の問題を解いていました。今日は合わせて10になる数の組み合わせの勉強です。少し前までは、私が教室に入っていくと、集中が途切れてしまうことも多かったのですが、今は、まったく違います。それぞれが自分の課題にきちんと向かうことができていました。「グー、ペタ、ピン、サ」の姿勢もバッチリ。子ども達は入学して約1か月がたち、多くのことを吸収しながら、ぐんぐん成長しています。この調子でこれからも頑張ってほしいと思います。

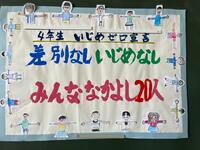

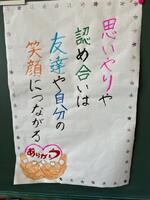

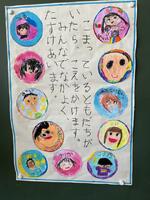

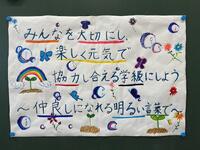

いじめをなくそう集会

5月11日(木)

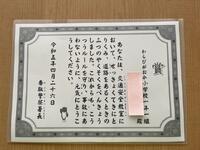

今日は児童会役員を中心に計画をした「いじめをなくそう集会」が開かれました。副会長からは「いじめのない、みんなが明るく笑顔で過ごせる学校にしましょう」という話があり、全校で※「いじめゼロ宣言」を確認しました。また、各学年ごとに考えたスローガンを発表し、いじめのない、いじめを許さないわらびが丘小学校にしようと決意を新たにしました。そして、千葉県の象徴である菜の花のように、明るくいじめゼロの世界を目指すためにイエローリボンをつけ、努力することを誓いました。集会の後の振り返りも真剣に行い、いじめの問題は決して他人事ではなく、身近にも起こりうる「自分事」として考えることの大切さについて考えることができました。

※「いじめゼロ宣言」

平成19年1月25日、千葉県議会議場において、県内国公私立の小・中・高・盲・ろう・養護学校177校の児童生徒が集まり、「いじめゼロ子どもサミット」が開催され、子どもたちが作成した「いじめゼロ宣言」が採択されました。

1 私たちは「やめる勇気」を持ちます。

2 私たちは「とめる勇気」を持ちます。

3 私たちは「はなす勇気」を持ちます。

4 私たちは「みとめる勇気」を持ちます。

<各学年のスローガン>

1年

2年

3年

4年

5年

6年

6年生 家庭科 調理実習

5月9日(火)

6年生の家庭科で調理実習をしました。メニューは「スクランブルエッグ」。皆、用具の扱い方や調理の仕方、後片付けの仕方など、先生の説明を一言も漏らすまいと真剣に聞いていたので、どの班もスムーズに作業が進みます。卵も上手に割れました。中には、家でよくお手伝いをしているのでしょう。手が空いている時には、ボウルや菜箸を洗ったり、友達の火加減を見てあげたりと、できることを自分で見つけては動いている児童もいました。今日の実習は、自分の分は自分で作るので、やり方さえ分かれば一人でもできます。でも、お互いに手助けやアドバイスをし合って、グループで協力して作ることができた今日のひと皿。卵の黄色も心なしかやさしい色に感じました。(文責 山田谷)

交通安全教室(1・3年)

5月9日(火)

今日は1年生と3年生を対象に交通安全教室が開かれました。香取警察署の方々にご協力いただき、命を守るための交通ルールや自転車の乗り方について学びました。

1年生は道路を歩く時の3つの約束や、飛び出し防止の合言葉「とまる・みる・まつ」をしっかりと頭に入れてから、校庭に描かれた模擬道路を歩く練習をしました。どの児童も真剣な表情でお話を聞き、警察署の方々から教わったことを考えながら上手に歩くことができていました。最後には、一人一人にがんばった証の賞状が手渡されました。

3年生は自転車の乗り方の学習です。3年生は「ちばサイクルール」をもとに自転車に乗る前と乗る時のルールについて詳しく教えていただきました。なぜ自転車保険に入らなくてはいけないのかや、どうしてヘルメットをかぶるのかなどについてのお話を聞きながら、自分達でもよく考えている様子が見られました。安全点検の合言葉「ぶたはしゃべる」の意味もしっかり覚えることができました。(文責 山田谷)

<参考資料>

タブレットで学習、楽しいな

5月2日(火)

今日は、朝からGIGAスクールサポーター(ICT支援員)の方が1日来てくださっていました。GIGAスクールサポーターは、一斉学習、個別学習、協働学習のどの場面でも効果的にICTを活用できるようにするために、授業に入って直接児童の学習をサポートしたり、休み時間や放課後に先生方の質問に答えてくださったりしてくれる頼もしい存在です。今日の2年生の生活科では、「ペイント」を使って、タブレットで自分達が撮った写真を丸で囲んで強調したり、見てほしい部分に矢印をつけたりしました。3年生の総合的な学習の時間では、タイピング練習やかけ算ゲームに取り組みながら、操作の仕方を学んでいました。子ども達はタブレットの取り扱いにずいぶん慣れてきて、自分でどんどん先に進める子もいます。5年生の理科では、自分達が撮った雲の写真をパワーポイントに入れて、比較、発表するための資料作りを行いました。6年生では道徳の授業で、自分達の考えをTeamsを使って共有、意見交流をしました。一人一台のタブレット端末を活用することで、子ども達の学びがどんどん広がり、深まっていくのを感じています。(文責 山田谷)

ようこそなかよし会【第2弾】

5月1日(月)

今日は、2年生による「1年生ようこそなかよし会」の第2弾が開かれました。2年生の教室では意見を出し合いながら協力し、着々と準備が進められています。学校探検の時間になると、2年生が1年生を職員室や校長室に案内し、「ここは先生達がお仕事をする部屋だよ」とやさしく教えていました。2年生が「失礼します。〇年の〇〇です。見学に来ました。入ってもいいですか」というあいさつの仕方のお手本をしっかりと示してくれたので、1年生も礼儀正しいあいさつができるようになりました。

1年生は入学して3週間、毎日お兄さんお姉さんからたくさんのことを吸収しながら、ぐんぐん成長しています。

1年生を迎える会

4月27日(木)

今日は、児童会の計画による「1年生を迎える会」を行いました。1年生は全校児童の前に立ち、一人ずつ自己紹介をしました。自分の名前を大きく書いた自己紹介カードを持って、名前や好きな色、動物、習い事、得意なことなどをはっきりと聞き手にわかりやすく発表することができました。一生懸命練習した成果を発揮する姿に、聞いているお兄さん、お姉さんも温かい拍手を送っていました。1年生の自己紹介のあとは「猛獣狩りに行こうよ」です。みんながもっともっと仲良くなれるようにと、児童会メンバーが計画をしてくれました。ゲームリーダーの「猛獣狩りに行こうよ!」「鉄砲だって持ってるし!」の掛け声に元気よく答え、先生方も一緒に全力で楽しみました。ゲームリーダーが示した文字数(動物の名前)の人数で集まり、グループを作ったら、自己紹介です。各グループでは、考えていることを相手に伝えようと一生懸命話す人、うなずきながら聞く人、1人が話し終わったら拍手を送るみんな、それぞれがお互いに心を向け合っていて、これがわらびが丘小の「仲良しの素」なんだなあと改めて感じました。みんなの明るい笑顔と笑い声あふれる、楽しい会になりました。

楽しい音楽(4年)

4月26日(水)

今日は、4年生の音楽の授業を紹介します。

はじめに「モグラ・ストンプ」というボディーパーカッションの練習です。「タン・ウン・タン・ウン・タンタンタン・ウン」と声に出してリズムを確認しながら、みんなでタイミングを合わせて演奏しました。まだ始めたばかりですが、完成が楽しみです。

「モグラ・ストンプ」の後は「プパポ」、二部合唱の曲です。思わずノリノリで体を動かしたくなるとっても楽しい曲で、子ども達は初めて聴いた時から目を輝かせていました。「猫が出てきたよ」「追いかけっこになってる」「あれ?2人で歌っているよ」「音が重なっている」「高い声のところがきれいだなあ」色々な気づきがありました。今日は、ソプラノパートを練習しましたが、手でリズムをとったり、サイドステップを踏んだりしながら楽しく歌うことができました。 (文責 山田谷)

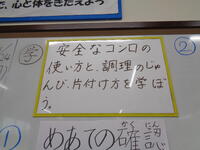

調理実習に向けた準備学習(5年)

4月24日(月)

今日の5年生の家庭科は、「安全なコンロの使い方と調理の準備、片づけ方」について学びました。まずは、使う前のピカピカの流しの状態を皆で確認し、今日の活動の最後にはこの状態を目指して片づけをすることを先生から教わりました。学校で調理実習をするのは生まれて初めて。しっかりと感染症対策をしながら、エプロンやバンダナなどの身支度を整え、始まりました。今日は煎茶をいれます。茶葉の適量の計り方、お湯の温度調節の仕方、均等においしくいれる「コツ」などについて学び、一人一人が真剣な表情で挑戦しました。きっといつも飲んでいるお茶とは一味違う、格別な味だったのではないでしょうか。

(文責 山田谷)

授業参観

4月22日(土)

今日は土曜日ですが、午前中に授業参観を行いました。午後はPTA総会と学級懇談会です。

子ども達は、お家の方が来てくださるのをとても楽しみにしており、特に1年生は初めてのことなので、ワクワク・ドキドキが止まりません。朝、登校してすぐに来てくださる方のことや、楽しみな気持ちを口々に話してくれました。また、5年生の児童は「緊張するなあ」と言っていました。でもどこかうれしそうです。旧学区で時間を分けずに初めて行った授業参観。たくさんの保護者の方が来てくださり、温かく見守ってくださいました。ありがとうございました。

(文責 山田谷)

1年 国語 わたしのなまえ

2年 国語 「えいっ」

3年 道徳 家のパソコンで

4年 国語 白いぼうし

5年 算数 直方体や立方体の体積

6年 道徳 自分らしく

わかば 社会 日本と千葉県の形

<授業の様子>

避難訓練パート2

4月20日(木)

今日の下校時は、スクールバスに乗っている時に大きな地震が来た場合の訓練を実施しました(1年生は4月11日に実施済みです)。それぞれのバス担当の先生の「地震が起きました!」の合図で一斉にランドセルを抱え前かがみになる、「一次避難」をしました。みんなおしゃべりをせず、真剣に行うことができました。(文責 山田谷)

おいしい給食

4月20日(木)

今日は給食の時間に各教室にお邪魔しました。1年生は、もりもり食べて、私の「おいしいですかー?」の質問に手を挙げて答えてくれました。2年生は、よそうのが難しい汁物もご飯もがんばって配膳していました。待っている人もちゃんと席についています。3年生は、担任の先生が見守る中、自分はどのように行動すべきか考えながら配膳を進めていました。4年生は、静かに整然と配膳が進んでいます。自分の給食を受け取った人はだまって待つこともできていました。5年生は時間を意識しながら協力して行っていました。6年生は、てきぱきと自分達で配膳していて、さすがだなあと思いました。(文責 山田谷)

避難訓練

4月19日(水)

業間休みの時間に、地震を想定した避難訓練を行いました。

一次避難の約束「おうた」

物が「おちてこない、うごいていない、たおれてこない」

二次避難の約束「おかしも」

「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない」

をしっかりと頭に入れ、どの児童も安全に気をつけながら、素早く避難することができました。

安全主任の先生が、「地震はいつ起こるか分かりません。今日は教室からみんな揃って避難しましたが、休み時間だったら誰がどこにいるのか分かりません。だから大切なのは…?」と問いかけると、みんな声をそろえて「自分の命は自分で守ること!」と答えていました。学年が上がり、昨年と変わった避難経路を確認し、地震の時にどう行動することが1番安全なのかを考えることができました。

訓練後の3時間目、4年生と5年生では防災に関する授業を行っていました。4年生は防災についてタブレットを使い、自分で調べていました。5年生では、担任の先生が、東日本大震災の時の体験から、災害時の助け合いの大切さを真剣に語っていました。

他のクラスでも訓練が終わった後に振り返りをしています。このように振り返りや関連授業を行うことで、今日の訓練が今後の生活に生きていくことを願います。

(文責 山田谷)

今日のわらびっ子

4月17日(月)

1年生が入学して一週間。1年生はもちろん、どのクラスも勉強や諸活動に全力で取り組んでいます。特に、今日は今年度初めての外国語の授業(3~6年)がありました。元気いっぱい、英語のあいさつや自己紹介に取り組んでいました。

<授業の様子>

<業間・昼休み>

プラスひと言・・・

今朝、学校に来てみたら、先週まではカチカチにだった職員室前の花壇がすっかり耕されて、様々な植物が植えられるのを待っていました。ありがとうございます。これで、いつでも生活科や理科の栽培を始められますね。(文責 山田谷)

3年生「鈴木梨園」さんで梨の授粉作業体験をしました。

4月14日(金)

総合的な学習の時間の一環で、3年生が鈴木梨園に行ってきました。みんなスクールバスに乗るときから楽しみでワクワクしていました。梨の花は4月に咲くので、今がチャンスです。到着したら、鈴木さんが梨づくりの1年について説明してくださいました。みんな真剣な目でお話を聞いています。説明が終わると、梨の花粉と増量剤を混ぜる作業を見学。疑問に思ったことはどんどん質問していました。花粉はそのままだと成分がとても濃いので、増量剤というピンク色の粉を混ぜて薄めるそうです。また、梨の花は白いので、ピンク色にすることでちゃんと花粉をつけられたかどうかを見やすくしていると鈴木さんは教えてくださいました。

その後は、いよいよ授粉作業体験です。一人に一つずつ花粉の入った容器と「梵天(ぼんてん)」という花粉をつける道具をもって、授粉していきます。梨の実が大きく育つことを願いながら、一生懸命作業をしました。めったにできない体験に、子ども達は夢中です。終わりの時間がきても、「もっとやりたーい!!」と口々に言っていました。

鈴木梨園の皆様、お忙しい中、貴重な機会を設けていただき、ありがとうございました。

(文責 山田谷)

「ようこそなかよし会」がありました。

4月13日(木)

1,2年生による、「1年生ようこそなかよし会」が行われました。進級し、お兄さん、お姉さんとなった2年生が、1年生と手をつなぎ、学校探検をしながら校舎を案内したり、おすすめの本を紹介したりしました。はじめは少し緊張していた1年生も、2年生がやさしく教えてくれるので、安心して楽しく学ぶことができました。2年生が1年生のお世話をする姿も大変頼もしかったです。ガイド役として説明する2年生と、一生懸命に話を聞く1年生。学校中に明るい声と笑顔があふれていました。

(文責 山田谷)

令和5年度入学式が行われました。

4月10日(月)

春の明るい日差しが降り注ぐ中、令和5年度入学式行われました。今年の新入生は11名です。今日で105名の児童全員が揃いました。

わらびが丘小学校は今年で開校4年目を迎えます。今年、4回目の入学式は、開校以来初めて全校児童が集まって行うことができました。また、たくさんの来賓の皆様、保護者の皆様にも参加していただき、盛大な入学式となりました。

1年生は、名前を呼ばれると元気よく、堂々と返事をすることができました。その後の「よろしくお願いします」も上手に言えました。児童会長のFさんからはそんな1年生を歓迎する言葉が述べられました。「これから仲良く楽しく、勉強や運動をして思い出をたくさん作りましょう」と笑顔で1年生に語りかけました。

(文責 山田谷)

令和5年度着任式・始業式が行われました

4月7日(金)

令和5年度が始まりました。わらびが丘小学校の子ども達に会えるこの日を心待ちにしていました。朝、元気に登校してきた子ども達は、「おはようございます」と初めて会う私にも気持ちの良いあいさつをしてくれました。「いよいよ始まる」という、わくわくした気持ちが湧いてきました。

7日(金)は着任式と始業式を行いました。着任式では、児童副会長のHさんが代表して歓迎の言葉を述べました。着任した先生方に「笑顔であいさつ日本一」と「楽しく学習日本一」の取組を紹介し、「一緒ににわらびが丘小学校を素晴らしいものにしていきたいと思います。」と力強く話しました。始業式では、一学年進級し、気持ち新たにみんなで校歌を歌いました。そして、6年生の代表児童のIさんが、今年がんばりたいことを三つ発表しました。一つ目は「自主学習」、二つ目は「毎日15分のランニング」、三つ目は「話をしっかり聞くこと」です。最高学年の自覚をもち、しっかりと抱負を述べることができました。

(文責 山田谷)

令和4年度修了式を行いました。 3月24日(金)

令和4年度修了式を行いました。

校歌を歌ってから、修了証を各学年代表に手渡しました。

その次に、児童代表の言葉では、5年生のYさんが1年間がんばったことについて、次のように発表しました。

①自主学習を頑張りました。難読漢字や歴史など興味があることを調べてノートにまとめることを続けました。

②あいさつを頑張りました。先生方や友達よりも先にあいさつすることや、気持ちの良いあいさつをすることを心がけました。

③6年生を送る会で、司会進行役を頑張りました。はっきりと明るく聞こえやすい声で話すことを意識しました。

4月からは最高学年になります。学校のためになる活動をたくさんして、思い出に残る一年間にしたいです。

しっかりとした態度で発表したので、下級生も姿勢を正して聞いていました。

一つ目は、卒業式についてです。卒業生も在校生も立派な態度だったこと。その態度が式の雰囲気をよくしていたことです。入学式でも同じようにしっかりとした態度でお願いします。

二つ目は、児童代表の言葉についてです。Yさんは、学ぶ楽しさを実感したと言ってました。学ぶことが楽しいと感じられるようになるまでお勉強してください。「学ぶ」の語源は「真似ぶ(まねぶ)」です。学びはまねをすることから始まります。まずは、まねをして、まねできたら次のステップである自分らしい学び方を身に付けてください。あいさつについては、「えがおであいさつ日本一」を始めて2年が過ぎ、ほとんどの児童がしっかりとあいさつできるようになりました。来校されたお客様のほとんどが、「どの子もきちんとあいさつできますね」と驚いています。あいさつは大人になってこそ大切になります。ずっと続けましょう。

三つ目は、夢を持つことについてです。先日、WBCが行われ日本が優勝しました。各教室でも、特別に試合を応援する時間を設け、テレビ越しに熱い声援を送りました。とくに、大谷選手は「せかいいちのやきゅうせんしゅになる」という小学生の時の夢を実現させました。本校のスローガンは「Catch your dreams!~夢をつかめ~」です。夢の実現のために努力を惜しまず、実現させた大谷選手のように、この中からも将来日本や世界を背負って立つお友達が現れるかもしれません。夢を持ち、実現に向けて努力を続けていきましょう。

この話にも、児童はよい姿勢で耳を傾けていました。

生徒指導主任のH先生からは、春休みの過ごし方について。パワーポイントでわかりやすく説明してくれました。

は・・・はやねはやおきあさごはん

る・・・交通ルールを守る

や・・・やろう、がくしゅう

す・・・すすんでお手伝い

み・・・みんな元気にまた会いましょう

校長としての最後の仕事が終わりました。少し寂しさも感じています。HPはもう少し更新するつもりです。

スクールバスの駐車場の桜は満開に近く咲いていました。 (文責 海寳)

今日の風景 3月20日(月)

「話し方がとても聞きやすくて良かったと思います」

「図書が6万7千冊もあるなんてびっくりしました」

「文字がカラフルで楽しかったです」

「堂々と発表していてよかったです」

発表はいろいろな場面で自分たちも行っているので、意見や感想もお手のものです。

3年生の今回の発表のねらいは「4年生がまたコンパスに行きたくなるような発表にしよう」でした。詳しく説明してもらって、新たな興味がわいたのか、4年生はもう一度行ってみたいという子がほとんどでした。ねらいは達成されましたね。

教室の風景 3月17日(金)

昨日の感動的な卒業式を終え、今日からは6年生がいません。

「わたしは、〇〇のほうがいいとおもいます。りゆうは、みんながたのしめるからです。みなさんどうですか?」

堂々と発表しています。1年間の成長の証ですね。

水のりに色紙をひたして、お面の台に貼っていきます。楽しそうです。

子供たちはこのような学習は大好きですね。図工は想像力を鍛えるにはもってこいです。どんなカラフルなお面ができるか楽しみですね。

担任の先生が

「これまでやっていた学級の係りと、委員会の違いは何だと思いますか」

多くの子の手があがります。

「係りは学級の中だけですが、委員会は学校全体のことをやるんだと思います」

みんなよくわかっています。上級生と一緒に活動できることを楽しみにしていますね。

養護教諭のY先生が、「思春期の体の中や心にどのような変化が起こるでしょうか」のテーマで、性教育を行っていました。

配ったワークシートの上に、針で開けた小さな穴があります。

「これが、みんなのもとになった卵子の大きさです。」

「え~っ! こんなに小さいの?」

「精子はもっと小さくて、肉眼ではみえません」

子供たちの表情は様々でした。しかし、正しい性の知識を持つことは大切なことです。お家でも話題にしてみてください。

あと4日で修了式です。もうすぐ1年が終わりますね。 (文責 海寳)

卒業証書授与式を挙行 3月16日(木)

卒業生、在校生ともにきちんとした姿勢で式に臨み、立派に終えることができました。

今回の卒業式では、教職員と児童はマスクを外すことを基本としています。来賓と保護者の皆様にはマスク着用をお願いしました。

今回は、歌や呼びかけなど、コロナにより自粛してきた卒業式の本来の風景が復活しました。久しぶりに「卒業式らしい」卒業式ができました。感動的でした。

また、かつての担任の先生はじめ、関わりのあった先生方から心温まるメッセージも頂戴しました。ありがとうございました。

卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。未来に向かって、大きく羽ばたいていってください。 (文責 海寳)

学校をきれいに! 3月14日(火)

今年は、グラウンドの砂がたまった排水溝をきれいにすることと、体育館への渡り板をきれいにすることを決めました。

2グループに分かれて、担任のO先生が段取りを説明し、みんなで分担して作業を開始しました。やや風が強かったのですが、気温も上がってきて、絶好の作業日和です。

排水溝の作業はやったことがないので、なかなか要領がつかめませんでしたが、そのうちに手際よくスコップを使えるようになりました。

問題は、ふたを閉めるときです。指を挟まないようにするのはもちろんですが、多くの場合最後の1枚がはまらなくなるのです。なぜか? それは、間に砂が挟まって1~2ミリメートルのすき間が開いてしまうからです。「2ミリぐらい大丈夫だろう」などと軽く考えていると、最後の1枚はまったくはまらないのです。「なんで?」1か所で1ミリ空いていたら、10か所では1センチ、20か所では2センチずれることになるからです。砂をはたいてすき間なくはめていかないとダメなのです。

考えてみればこんな簡単なことでも、実際に経験してみなければわかりません。また、排水溝の砂はゴミではありません。グラウンドの砂が流されてたまったものです。岩瀬砂(いわせずな)といい、学校グラウンドによく使われる、ちょっと値段が高い砂です。ですから、排水溝の横に小さな山にしておき、乾いたら、篩(ふるい)でごみを除いてから、水たまりができやすい低いところにまく予定です。

渡り板は、旧佐原三中時代から使っていたもので、約4年間、外に重ねて積んであったものです。開校したときに、職員全員で半日かけてデッキブラシで水を流しながらこすり、乾いてから、当時のN教頭先生が休日出勤して、1日かけてニスを塗ったのです。あれから3年たち、ニスはほとんど落ちてしまいました。もう1回ニスを塗りなおそうと、6年生にやってもらおうと考えました。

一生懸命にデッキブラシでこすっていました。濃いカフェオレ色の泥水が流れ出てきました。バケツに水を汲んで流す担当も休む暇がありません。水道と何往復もして、流しました。

とりあえずできるところまでやってもらいました。あとは5年生に引き継いで、最後まできれいにしてもらいます。6年生、ありがとう。 (文責 海寳)

6年生を送る会 大成功! 3月1日(水)

各学年で工夫をこらした発表で、お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えることができました。5年生は、下学年のリーダーとして、全体の進行や幕間などを担当しました。先生方は、歌「ビリーブ」をハンドベルやギターに合わせて歌いました。

発表後に、記念品として在校生から6年生へ写真立てとバラの花をプレゼントしました。

6年生は、「卒業クエスト」という劇で、お世話になった先生方への感謝を伝え、在校生にエールを送ることができました。在校生のお手本となる工夫を凝らした楽しい発表でした。

講評では、校長先生からこんな言葉をいただきました。

「今日は、どの学年の発表も、6年生へ感謝を届けたいという気持ちがすごく表れていて、素晴らしい発表でした。『誰かのために何かをしたい』という気持ちは最も大切です。なぜなら、それは必ず自分のためになるからです。これからも『誰かのために』という気持ちを持ち続けてほしいと思います」

今年は、わらびが丘小が開校して初めて全学年が一堂に会した送る会ができました。昨年までは他学年の発表はしっかりと見ることができなかったのです。今日はお互いの発表を目の当たりにして、笑ったり歓声を上げたりと本当に楽しいひと時でした。わらびが丘小が一つになったと感じた瞬間でした。今日の楽しいひとときが、6年生にとって小学校生活最後の楽しい思い出の1ページとなったことでしょう。

準備や運営の中心になって活動した5年生のみんな、ありがとう! (文責 萩原)

3年生 昔の道具ってどう使ってたの? 2月22日(水)

遊び道具では、めんこやおはじき、ビー玉、けん玉、お手玉などがありました。なぜか玉だらけですね。だるま落としもありました。

生活道具では、行火(あんか)や湯たんぽ、昔のアイロンや裁縫道具である「絎台(くけだい)」などもありました。絎台は、縫物をするときに布の片方をはさんで止めて、縫いやすくする道具です。私が小学生のころ祖母が使っていたのを覚えています。

また、火打石や山椒(さんしょ)のすりこぎ棒、鰹節削りや竹製の大根おろし器(鬼おろし)などもありました。これらには、生活を便利にするために、身近にある素材を工夫して作り出した生活の知恵があふれています。

現在は、様々な電気製品や便利グッズがあふれていますが、これらの昔の道具も当時にしてみれば最先端の便利グッズだったのでしょう。

電気製品は停電時は何の役にも立ちません。スマホやパソコンもバッテリーがなければ用をなしません。その点、昔の道具は、どんな時でも大いに役に立ってくれます。デジタルが万能のような世の中にあって、アナログの価値も捨てたものではありません。長い時をかけて熟成された生活の知恵はやはり偉大なのです。デジタルとアナログ、その両方の価値を理解して、どちらも使いこなせるとよいのかもしれません。

昔の遊びも、手軽でどこででもでき、ルールも様々にアレンジできる余地があります。自分で作ることも可能なものもあります。改めてやってみると、夢中になるほどおもしろいものですね。 (文責 海寳)

佐原スポレク ~綱引き大会~ 2月18日(土)

みんなで声を掛け合い、チームワークよろしく、予選リーグはブロック1位で通過しました。しかし、決勝トーナメントでは、準優勝した少年柔道チームに1回戦で惜敗し、上位進出とはなりませんでした。選手の皆さんお疲れさまでした。

県標準学力検査を実施しました。 2月16日(木)

1・2年生はすでに検査を終えています。1年生は生活科で作った風車のまとめを書いています。2年生は、図工で立体制作物「ドリームハウス」? を作っていました。楽しそうにやっています。2年生はカッターを使っていますが、まだ使い始めたばかりなのでしょう、ややおぼつかない感じです。しかし、刃物は早いうちから適切で安全な使い方を覚えておくことが大切です。便利と危険という両面持ち合わせた道具を正しく使いこなせるようにしましょうね。 (文責 海寳)

1・4・5年 児童の様子 2月15日(水)

1年生は毎朝、朝の会で今日の給食を順番に発表する場があります。4人一組で今日のメニューを分担して発表します。

「牛乳」「コッペパン」「パテキャラメル」「フランクフルト」「ホタテときのこのクリーム煮」「わかめサラダ」です。

「みなさん、おいしくたべましょう」「はい!」

「パテキャラメル」に苦戦していましたね。でも、毎日交代でメニューを紹介すれば、読みの学習にもなるし、給食を楽しみに待つことができます。午前中のお勉強も頑張れますね。すらすら読めるように練習しましょう。

4年生は、算数の練習問題に集中していました。明日と明後日は学力テストですからね。がんばってください。

5年生も、算数の練習問題に集中しています。

明日からの学力テスト、がんばってください。上学年は、週3日の放課後の補充学習の成果がでるといいですね。 (文責 海寳)

1年 自学ってどうやるの? 2月7日(火)

Yさんのノートは、とてもわかりやすくまとめられています。

たとえば、漢字練習では、

「石」は上がでない。

「右」は上がでる。

自学ノートは、だれか他人に見せるために書くノートではありません。自分がわかってさえいればよいのです。ただし、他人に見られることを意識すれば、まとめ方や整理した書き方まで学べます。整理して書くためには、頭の中を整理しなければなりません。

書き方は自由です。書き方がよくわからない人は、まずは上手に書いているお友達の書き方をまねして書いてみましょう。毎日少しずつでいいのです。続けることが大切です。 (文責 海寳)

4年 校外学習 恋する豚研究所へ 2月9日(木)

2月9日(木)に恋する豚研究所に校外学習に行ってきました。

恋する豚研究所では、美味しい豚肉の料理を食べられるだけではなく、障害のある方が働くための”福祉施設”でもあります。

仕事のマニュアルには全てふりがながふってあること。重さを量る道具は、数字ではなく色で判別できる仕様になっていることなど、社長の飯田さんの説明に耳を傾けていました。

そして、昨年の12月25日にみんなの賑わい交流拠点コンパスで販売したサツマイモの売上金を、寄付しました。

1月から「この売上金をどんなことに役立ててほしい?」と考える学習がスタートしました。

福祉楽団「スキマ基金」のパンフレットを見ながら、寄付にも色々な用途があることに気づきました。

「災害で困っている人のために。」

「障害のある人が社会で活躍できるような施設をつくるために。」

「福祉の現場で介助に必要な用具を買うために。」

「寂しい思いをしながらご飯を食べている子どもたちのために。」

地域の困っている人のオリジナル目録を作成して、準備は完了です。

恋する豚研究所の広場で、受け取っていただきました。

これで「U・M・Sプロジェクト(売ってみよう・ミラクル・サツマイモ)」は終了です。

これまで、畑の先生として携わっていただいた福田地区の髙橋さん、芝山農園の篠塚さん、そして恋する豚研究所の飯田さん、素晴らしい経験をさせていただきありがとうございました。この学習を通して「自分たちの努力の成果が誰かを助けている」という社会貢献の気持ちが、子どもたちを成長させていくことを願っています。(文責・榮木)

4年 国語 「みんなの賑わい交流拠点『コンパス』を紹介しあおう。 2月2日(木)

今回は、総合的な学習の時間との合科学習とし、相手意識・目的意識をもって、より分かりやすい発表にできるように、資料を工夫したり発表でしゃべる内容を吟味したりしています。

1チームは3人です。相談しながら進めている様子がわかります。写真のダウンロードの仕方や貼り付ける方法、説明の内容などを決めています。

発表会が成功することを祈ります。 (文責 海寳)

6年 薬物乱用防止教室 1月25日(水)

雪の影響で開催できるか心配しましたが、午後から予定どおり、6年生を対象に薬物乱用防止教室を行いました。講師は、千葉科学大学 薬学部教授 大高 泰靖 先生です。

薬とは何かというお話から、薬の正しい使い方、依存症(中毒)、よい薬と悪い薬について、薬物乱用の恐怖について等、映像を交えながら詳しく説明していただきました。

また、疑似体験では、アルコールで酔った状態を体験しました。全員が酔った状態を体験し、コーンを避けて歩けず、コーンを倒したりつまずいたりしていまい驚いていました。

まとめとして、

〇薬には、私たちを助けてくれるよい薬や、麻薬などの悪い薬があること。

〇薬を正しく使うことで、私たちのこころと体を健やかに保つことができること。

〇悪い薬に関わらない生活をしてほしい。 「ダメ。ゼッタイ。」(薬物乱用防止標語)

というお話がありました。

多くのことを学べた貴重な時間になりました。大高先生ありがとうございました。

ちなみに、大高先生は千葉科学大学にいらっしゃる前は、アメリカの「ジョンズ・ホプキンス大学」にいらっしゃったそうです。ジョンズ・ホプキンス大学の名前は、コロナ感染が広まったころから、テレビのニュースでたびたび耳にする機会が増えました。実は、世界屈指の医学部を有するアメリカで最難関大学の一つで、附属のジョンズ・ホプキンス病院は世界で最も優れた病院の一つだそうです。大高先生はすごい先生だったのです。(文責:八木)

3年 ご存じですか? 「コンパス」 1月19日(木)

1月19日(木)、3年生は校外学習に行ってきました。昨年末に開館した「みんなの賑わい交流拠点『コンパス』」は「香取市の新たな賑わいと魅力を発信する場」というコンセプトがあるそうです。

3年生は社会科で公共施設の役割を学習します。自分たちがどんな活用の仕方ができるのかを調べてきました。

①中央図書館の豊富な蔵書

一般貸出用が6万7千冊もあるそうです。19時まで(自動貸し出しは22時まで)開いているので、習い事の帰りに本を借りたいなと話している子もいました。すでに利用している子もいるようです。

②広々とした空間

1階のイベントスペースは吹き抜けになっていて解放感いっぱい。正面には大きな鏡があって、思わずダンスがしたくなりました。4階の小野川ホールは173席の移動観覧席を備えたホールです。屋上に出た子ども達は下を通る鹿島線に手を振っていました。「屋上テラス」という名称も素敵です。

③3つのキーワード

3年生はコンパスを、次の3つのキーワードでまとめました。

①学ぶ(調べる) ②楽しむ ③仲よくなる

「コンパス」にとっては、今回の校外学習が最初の小学生の見学だったそうです。ちょっとうれしい気分になりました。これをきっかけに、「コンパスに連れてって…」というお子さんが増えるかもしれませんね。

「コンパス」という名前の由来もうかがってきました。名称は公募で決定したそうです。香取市の偉人である伊能忠敬が、全国を測量する際に「杖先羅針(つえさきらしん)」という道具を使っていたことから、羅針盤(らしんばん)の意味の「コンパス」としたそうです。(文責 平塚)

家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級) 親子ミニチュア小物づくり 1月13日(金)

今日は、2年生の親子を対象に家庭教育学級を開催しました。講師に日本ドールハウス協会認定講師 橋本京子先生をお招きし、ミニチュア小物づくりを体験しました。

粘土を四角に成型し色を付けると、まるで焼きたてのクッキーのようになりました。それらを上手に組み合わせて飾りをつけると、かわいいお菓子の家が出来上がりました。

子供たちもお母さんたちも、それぞれの作品の出来上がりに大満足の様子でした。

今日の家庭教育学級の目標である「親子のふれあいを持つ」ということでは、とても良い体験活動になりました。活動中には、お母さんから子供へ「上手だね」「かわいいお家ができたね」と温かい言葉かけがたくさん聞かれました。子供たちは、ほめられたことで自己有用感や自己肯定感を高めたと思います。この言葉かけがあることで自信を持ち、チャレンジする意欲も倍増していきます。親子のふれあいの中での励ましは、心のパワーの源ですね。素晴らしい体験をご指導いただいた橋本先生、ありがとうございました。

最後に本日の講師である橋本京子先生の紹介をします。

橋本先生は、佐原の古い街並みをドールハウスにされています。正文堂書店、小堀屋蕎麦店、三菱館などのドールハウスを制作され、建物だけでなく、その中の家具や道具など細かなところまで再現をされています。作品は、佐原町並み交流館にて常時展示されていますのでご覧になったことがある方もいると思います。

NHK、TBS、日本テレビ、テレビ東京等、テレビ番組で佐原が紹介される際には、必ずと言ってよいほど先生への取材および作品紹介がされているということでした。2015年には、パリで開催された「ジャパンエキスポ16」に出展され、たくさんの方から絶賛されたということです。

橋本先生のホームページ『ドールハウスの屋根裏部屋』でも作品を見ることができます。ぜひ、ご覧になってみてください。 (文責 土井)

今年の干支は「卯」 1月12日(木)

十二支ではよく「今年の干支(えと)は卯です」と言われますが、「干支」は正確には「かんし」であり、「えと」と読ませるのは当て字だそうです。

「干(かん)」は、幹(みき・カン)を意味します。幹という字の中に干の文字が隠れていますね。同様に「支(し)」は、枝(えだ・シ)を意味します。枝のつくりは支ですね。木の幹と枝だったのですね。

もともとは、中国の陰陽五行説という占いに端を発します。五行十干十二支(ごぎょうじっかんじゅうにし)と言いますね。陰陽(いんよう)は、陰が「月」で陽が「太陽」を表します。月曜日と日曜日です。残りの五曜日(火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日)は、天体に当てはめれば、火星水星木星金星土星です。陰陽道では、木(もく)火(か)土(ど)金(ごん)水(すい)の順で示されています。これを五行というそうです。万物はこの5種からできていると言われています。確かにそうかもしれません。

五行のそれぞれに兄(え)と弟(と)をつけます。間は「の」でつなぎます。たとえば、木+兄で「きのえ」、木+弟で「きのと」です。同じように、火+兄は「ひのえ」、火+弟は「ひのと」です。このように五行に兄と弟を組み合わせると十個できます。それぞれに漢字を当てます。これを十干(じっかん)というそうです。

木+兄=きのえ → 甲(こう) + 子(ね) =きのえね(甲子)

木+弟=きのと → 乙(おつ) + 丑(うし)=きのとうし(乙丑)

火+兄=ひのえ → 丙(へい) + 寅(とら)=ひのえとら(丙寅)

火+弟=ひのと → 丁(てい) + 卯(う) =ひのとう(丁卯)

・

・

話は戻りますが、この十干と十二支に、兄(え)と弟(と)を当てはめて「えと」になったということです。

高校野球の聖地である阪神甲子園球場は、甲子(きのえね)の年にできたのは有名な話です。同じように、歴史上の出来事で言えば、壬申(じんしん)の乱や戊辰(ぼしん)戦争もその年の干支をつけたのでしょう。 ※壬申→みずのえさる 戊辰→つちのえたつ

K先生、ありがとうございました。ぜひ、足を止めて、パッチワークの細やかさをじっくりと観察してみてください。

ちなみに私は卯年生まれです。 (文責 海寳)

校内書初め会を行いました。 1月12日(木)

一年の計は元旦にあり~めあてを可視化 1月11日(水)

冬休み前と冬休み明けの全校集会でお話ししました。1年の計画やめあては、その年の元旦(年はじめ)に立てるのがよいとされています。さらに、紙に書いて貼る(可視化する)ことで願いはかないやすいことも伝えました。

そこで、昨年に引き続き、階段の踊り場の壁にジャンボ年賀状を貼り、めあてを自由に書き込んでもらおうと考えました。作成は、教務主任のY先生です。

すると、子供たちがすぐに集まってきて何やら書き込んでいます。通るたびに増えています。友達のめあてを読んで、変えた子もいます。刺激を受けて思考が入ったのですね。よいことです。それぞれの願いが叶うように、1年かけて努力していきましょうね。 (文責 海寳)

冬休みが明けました。 1月6日(金)

とりあえず、大きな事故やけがもなく登校することができました。それだけで一安心です。

今日はまず全校集会を行いました。そのあと各学級で計画に従って授業を進めました。授業といっても、休み明けはモチベーションが上がりません。学年によっては、お正月らしく「すごろくゲーム」をしたり、6年生は「百人一首」を楽しんだりしていました。

業間休みには、グラウンドでみんなと久しぶりに駆け回りました。やはり学校は子供たちにとって楽しい場所であるのです。

明日からはまた3連休です。火曜日からは給食も始まります。通常日課がはじまります。早く生活リズムを取り戻して、毎日元気に登校しましょうね。

木曜日に校内書初め会があります。練習が足りない人は、この連休中に練習しましょう。 (文責 海寳)

1年生 お見送り大成功! ちびっこ駅長&ペンライト盛り上げ隊 ~TRAIN SUITE 四季島~ 12月24日(土)

本校からは、2名のちびっこ駅長と2名のペンライト盛り上げ隊が、JR東日本の豪華寝台列車をお見送りしました。

ちびっこ駅長は、クリーム色の制服と帽子をかぶりました。ペンライトもりあげ隊は、7色の変化するペンライトと四季島の旗を手に持ちました。みんなにこにこ笑顔です。

佐原駅の駅長さん、ちゅうけいさん、駅長犬とともに四季島を見送りました。

発車の合図は、ハンドベルです。上下に大きくゆっくり振りながら何度も鳴らします。軽くはないので、何度も鳴らすのはたいへんでしたが、佐原駅の駅長さんに励まされながら、最後までしっかり鳴らすことができました。ペンライトもりあげ隊も、列車の窓から手を振るお客様にペンライトを振ってお見送りをしました。

クリスマスの忘れられない思い出になりました。

(文責 貞野)

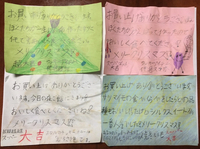

4年生 大盛況!"わらびが丘小産シルクスイート"販売 12月25日(日)

4年生は、12月25日(日)に佐原駅前にオープンした香取市の複合施設「みんなの賑わい交流拠点コンパス(KOMPAS)」にて、芝山農園さんのご協力のもと、本校で育てたサツマイモを販売してきました。

今回は、芝山農園さんが提供している、おいしいコーヒーが飲めるカフェ「N35°/E140°」の一角をお借りしました。

オープン日なので、たくさんの方が来場され、賑やかな雰囲気でした。

「さあ、販売開始!」と意気込んだものの、子どもたちは来場者の数に圧倒されて少し緊張気味。

勇気を出して

「私たちが作ったシルクスイートです!」

「しっとりしていておいしいですよ~!」

と呼び込むと、お客様が一人、二人と増えていきます。

「サツマイモありがとう、頑張ってね。」

と声をかけられるたびに自信がついていったようです。

さらに、今回はシルクスイートを買うと、おまけとして芝山農園さんの焼き芋が1パックプレゼントです。

子供たちは、お金のやりとり、シルクスイートを渡す、サービスの焼き芋をプレゼントするなど、一回のお会計時にやることがたくさんあることを実感していました。

「3袋ください」

「3袋で1500円です!」

一万円札をお預かりすると、

「あれっ? おつりはいくら・・・??」

と、算数の学習が役立つ場面も。グループの友達と協力して、声をかけ合いながら販売していきました。

「どうしたらお客さんが来てくれるかな」と考えながら、興味をもって近寄ってきてくれたお客様にも「食べ比べをして、私たちが作ったシルクスイートが一番おいしかったです! ぜひ買ってください!」と声をかけるなど、呼び込みも上手になりました。

なかには、一度買ってくれたお客様がもう一度来てくれたり、励ましの声をかけてくれたりと、子どもたちはほんとうに嬉しそうでした。

よい体験学習になりました。

お買い求めいただいた方々、ありがとうございました。

(文責 榮木)

”わらびが丘小産シルクスイート”は、あと少しだけ販売しております。

早い者勝ち、なくなり次第終了です。

みんなの賑わい交流拠点コンパス 1Fイベントスペースにて「マルシェ(市場)」で販売中です。

ぜひ、甘くておいしいわらびが丘小産のシルクスイートと子どもたちが書いたメッセージカードをゲットしてくださいね。

冬休み前全校集会 12月23日(金)

まず校歌を歌いました。3番まで歌いました。マスクのまま口ずさむ程度でしたが、実は全校児童で3番まで歌ったのは開校以来初めてだったのです。ちょっとウルっと来ました。卒業式でも全校児童で3番まで歌えるといいな、と心の中で思いました。

成長には、身体の成長と心の成長、そして勉強や運動などの成長があります。今年10個成長したなら、来年は20個成長しよう。再来年は30個成長しよう。だんだんできることは増えていきます、と話しました。

6年生には5年後の自分を想像してみようと話しかけました。17歳です。10年後は22歳です。もうすぐ社会人になります。あっという間にやってきます。

これからの10年は、これまでにないぐらい速いスピードで変化する10年になるでしょう。人工知能があらゆる場面で利活用されるでしょう。自動車の自動運転はおろか、今や空飛ぶ車もいくつかのベンチャー企業で試作品が出来上がっています。

現在普通に使っている「スマホ」は、世に出てからまだ10年ちょっとしかたっていません。今やスマホはあらゆることができる万能のモバイルとなりました。この進化のスピードを見れば、これからの10年がそれ以上の速さで進んでいくことは容易に想像できます。

今年、学校生活でもっとも大きく変わったことはタブレットPCが一人一台貸与されたことです。学習が変わりました。書くことが苦手で作文が大嫌いだった児童が、タブレットだとすらすらと打ち込んでいく様子を目の当たりにしました。タブレットの効果です。タブレットを使いこなすことが、これからの社会に順応していく一つの道でもあります。学習方法自体が変わっていっています。

来年はどんな年になるでしょうか。自分自身をどんどん成長させられる年にしたいものです。ウサギ年ですから大きな飛躍の年になるといいですね。

集会の最後に、賞状伝達を行い、絵画・書写・読書感想文コンクールで入賞した児童の代表者に賞状を手渡しました。おめでとうございました。みんなよくがんばりました。

皆様、よいお年をお迎えください。

あ、これで終わりではありませんね。

明日は、佐原駅で「トランスイート四季島」のお見送りに1年生の代表が参加します。明後日は、佐原駅前に新たにオープンする複合施設「みんなの賑わい交流拠点コンパス」の1Fカフェで、4年生がサツマイモの販売体験学習を行います。その様子も、後日紹介できればと思います。以上です。 (文責 海寳)

4年生 U・M・Sプロジェクト! 12月22日(木)

U・M・S(売ってみよう・ミラクル・サツマイモ)プロジェクトがいよいよ大詰めです!

子どもたちは売る日を楽しみにしながら、ノリノリで作業を進めていました。

さて、ここで宣伝です。

12月25日(日)に佐原の駅前でオープンする「みんなの賑わい交流拠点コンパス(COMPAS)」の1Fカフェエリアの一角にて”わらびが丘産”のサツマイモを4年生が販売します。

100袋限定で1袋500円です!

あれ・・・ちょっと高い・・・???

いえいえ、4年生が心を込めて書いたメッセージカードがついています。

そして、サツマイモの売り上げは身体が不自由な方や、寂しい思いをしている子どもたちのための「スキマ基金」に募金する予定です。

ぜひ、コンパスに足を運んでお買い求めいただけると嬉しいです。(文責 榮木)

佐賀県 鹿島小学校とリモート交流 12月21日(水)

香取市と友好都市協定を結ぶ、佐賀県鹿島市の鹿島小学校とのオンライン交流授業を行いました。前回は、鹿島小学校の児童が佐賀県や鹿島市のことを紹介してくれました。

今回はわらびが丘小の児童が地域のことを紹介する番です。

モニターにお互いの様子が映し出されると、勢いよく手を振る子どもたち。

遠く離れた場所にいてもつながりをもつことができるオンライン交流の強みを感じました。

それが同い年の子どもたちとなると、嬉しさ倍増です。

子どもたちはこれまで「どうすれば見やすい資料になるかな」「わかりやすい発表になるかな」「鹿島小の友だちに地域の良さをわかってもらえるかな」と、相手意識をもって準備に取り掛かりました。

PTA授業参観では、保護者の方にアドバイスをいただき、よりよい発表になるように練習してきました。

発表はパワーポイントを使いました。スライドに表す文字はできるだけ減らし、写真や動画を使ってわかりやすい発表を心掛けました。

(12月8日 鹿島小学校の発表)

モニターに映し出される鹿島小の子どもたちが楽しそうにリアクションしてくれるのを見て、安心したような、嬉しそうな表情を浮かべていました。

最後は「よいお年を!」と言ってオンライン学習はおしまいです。

学習発表後は、「緊張したけど笑ってくれて嬉しかった。」「いつかどこかで会えるといいな。」「佐賀県に行ってみたい!」などの子どもたちの感想が聞かれました。

今回のような学習が、将来、社会に出た時に役立つことを願っています。

鹿島小学校の皆さん、ありがとうございました。この縁が今後何かの形でつながっていけると幸いです。(文責 榮木)