文字

背景

行間

児童の様子

1・2年生 マラソン試走 11月25日(金)

コースは、グラウンド奥から、野球場を回り、校舎裏手のスクールバス駐車場を折り返してグラウンドに戻るコースです。ここを2周します。

みんな力の限りがんばって走っていました。本番は、来週です。もうすぐですね。自己ベスト目指してがんばりましょう。 (文責 海寳)

5年生 校外学習 栽培漁業センター 11月24日(木)

茨城県鹿嶋市にある茨城県栽培漁業センターに見学に行ってきました。

5年生の社会科では漁業についての学習をします。その中で、育てる漁業について学びました。育てる漁業には養殖漁業と栽培漁業の2種類があります。養殖漁業は、稚魚を生け簀(いけす)などで飼育し、食べられる大きさになったら出荷します。栽培漁業とは、卵から稚魚になるまでの一番弱い時期を人の手で守り、その後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものをとる漁業です。

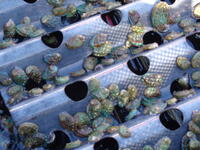

鹿島市の栽培漁業センターでは、主にヒラメとアワビ、ハマグリを育てているそうです。

ヒラメは、卵から10cmになるまで3か月程度育て、年間85万匹の稚魚を海に放流しているそうです。

今日は、ヒラメの水槽への餌やり体験をさせてもらいました。ヒラメフードを撒くと小さなヒラメが元気よく食べる様子を見ることができました。また、魚やナマコ、ヒトデを触らせてもらいました。水槽には、ヒラメとカレイが入れてあり、見分け方も教えてもらいました。さあどちらかわかりますか?(答えは最後に)ナマコやヒトデは初めて触る児童がほとんどで、手に取って体の様子を観察することができました。

社会科の授業で学習したことを実際に目で見て、説明を聴くことで、内容をより理解することができました。栽培漁業センターの方々ありがとうございました。

答え:目がついている面を上にして、左 ヒラメ 右カレイ だそうです。(文責 土井)

4年生 佐原の町並み探検 11月22日(火)

午前中の4時間を使って校外学習に出かけました。

昨日までの悪天候とは打って変わって、爽やかな秋晴れに恵まれる中、小野川沿いを散策することができました。

千葉県有形文化財に指定されている正文堂や中村屋商店、正上などの風情ある建造物を見ることができました。

伊能忠敬記念館では、伊能忠敬が日本地図を作った功績が展示されていました。

その中でも、200年前に伊能忠敬が歩いて作った日本地図と、現在の日本地図を重ねても、ほとんどズレがないことに子どもたちはとても驚いていました。

最後に 伊能忠敬が生前に残した「伊能忠敬の家訓」を紹介します。

第一 嘘をつかず、正直に生きなさい。

第二 身分や年の上下にかかわらず、よい意見は聞き入れ実行しなさい。

第三 人には尊敬・謙譲の心で接し、言い争いなどしてはいけない。

(文責 榮木)

4年生 人権教室 田中量教先生をお招きして 11月17日(木)

4年生は、3時間目に人権擁護委員の田中量教先生をお招きして、人権教室を行いました。

田中先生は、本校の多くの子供たちが通った「まんまる保育園」の園長先生でもあり、久しぶりの再会に子どもたちの嬉しそうな表情がうかがえました。

人権教室では、「名前 それは燃える命」の映像教材を観て、一人ひとりにつけられた名前を大事にすることを考えていきました。

物語の中では、主人公が些細(ささい)なことをきっかけに、自分の名前を馬鹿にされてしまいます。「なんでこんな名前にしたのよ!」とイライラしながら下校。それから、両親にどうしてこの名前をつけたのかを聞きます。「あなたが健やかに成長していほしいと願っていたからよ。」と、両親の愛情が詰まっている名前だと知り、主人公は前よりもっと自分の名前が好きになる。という物語です。

あだ名で呼ばれたら、どんな気持ちになる?という田中先生の問いかけに、

「嫌な気持ちになる。」

「毎日呼ばれたらどんどん落ち込んでいくと思う。」

「学校に行きたくなくなると思う。」

と子どもたちが答えていました。

田中先生は、「家族が愛情や願いを込めてつけてくれた名前だから、自分の名前も友だちの名前も大切にしよう。そうやってお互いを思いやりながら、6年生まで仲良く過ごしていってほしいな。」と話していました。

ぜひ、ご家庭でも「名前の由来」についてお子さんと話をする機会を設けてみてはいかがでしょうか。

最後に、映像教材でも使われていたゴダイゴの「Beautiful Name」の歌詞を紹介します。

だれかがどこかで答えてる

その子の名前を叫ぶ

名前 それは燃える生命(いのち)

ひとつの地球にひとりずつひとつ…

Every child has a beautiful name

A beautiful name, a beautiful name

呼びかけよう名前を

すばらしい名前を

どの子にもひとつの生命が光ってる

呼びかけよう名前を

すばらしい名前を

(文責 榮木)

折り紙のプレゼント 11月16日(水)

つぎは、今朝、1年生がスクールバスから降りてすぐに見せに来たものです。

イチョウの葉ですが、半分ずつ色が違います。こんなの見たことがありません。珍しかったので、皆さんにも紹介します。バスを待つ間に、バス停近くに落ちていたのでしょうか。いいものを見つけましたね。それにしてもおもしろい葉ですね。

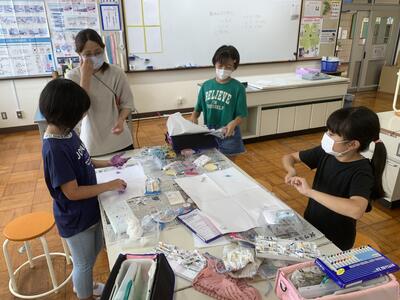

5年生 ミシンでソーイング 11月16日(水)

子供たちは、今日は初めてだったので、恐る恐るミシンに触り、紙の台紙で練習しました。早くすいすいと縫えるようになれるといいですね。よく練習しましょう。 (文責 海寳)

家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級) 親子ヨガ教室~心も体もほんわかヨガ~ 11月16日(水)

家庭・地域連携推進事業(家庭教育学級)を開催しました。昨年に引き続き、親子ヨガインストラクターの鵜沢友香先生をお招きして、「心も体もほんわかヨガ」というタイトルで、1年生が親子でヨガ体験を行いました。

「始まるよ~♪」歌に合わせての手遊びから始まりました。あっという間に体育館が1年生とお母さんの笑顔、笑い声でいっぱいになりました。

途中、タオルやボールを使って楽しく体を動かし、スキンシップをとることができました。

『ヨガ』とは、サンスクリット語で『つなぐ』という意味があるそうです。自分の心と体をつなぐ、親と子をつなぐ、子と子をつなぐ、親と親をつなぐ。今日は、たくさんの縁がつながった良い日となりました。(文責 土井)

スポレク 郡市大会も優勝! 11月15日(火)

先日行われた佐原スポレクで見事優勝したTEAM WARABIGAOKAは、日曜日に郡市大会に出場してきました。結果は、なんと全勝での優勝です。素晴らしい! 練習の成果です。ほんとうにおめでとうございました。

1・2年生 成田ゆめ牧場へ校外学習に行きました。 11月15日(火)

午前中は、大クイズ大会です。8つの1・2年生混合チーム対抗で、動物に関するクイズに答えます。みんなの知識を結集して答えを選び、最もポイントの高いチームには豪華賞品が待っています。

〈もんだい〉

①ホルスタインが1日に出すぎゅうにゅうのりょうは、どのくらい?

②ヤギとヒツジのくろ目は、どうしてヨコにながいの?

③ブタの体には、どんな毛がはえてる?

などです。全部で13問やりました。すべて3択問題です。選ぶのにも迷います。

どのグループも夢中になって考えていました。

ちなみに、豪華賞品はヒマワリの種でした。

そのあとは、待ちに待ったお弁当タイムです。中にいろいろな具を入れたおいしいおにぎりをほおばって、午後の体験に備えます。

午後は、牛の乳しぼり~バターづくり~モルモットとのふれあい~やぎ、ヒツジとのふれあいの順に行いました。どの体験も楽しくて時間がたつのがあっという間でした。

体験しているときは雨のことなんかすっかり忘れて楽しみました。手作りバターもおいしかったし、動物もかわいくて大満足の一日になりました。 (文責 海寳)

6年生 外国語交流会 11月10日(木)

この交流会を迎えるまでは、ゆっくり、はっきり、相手の目を見て話せるように練習を積みました。また、相手にもっとわかりやすく伝えられるようにと、自分たちで身振りを考えました。

交流会終了後には、子供たちから「中学校に行って、交流した子と会えるのが楽しみ」「英語で話せている自分に自信が持てた。他の学校の友達が言っている内容も聞き取れた」などの声が聞かれました。次回は3月に第2回目の交流会を計画しています。 (文責 大澤)

5年生 図画工作科「コロがるくんの旅」 11月11日(金)

1年生 生活科「秋を探そう」 11月7日(月)

一緒に引率してくださった少人数指導教員のK先生は、戻ってきてすぐに、職員玄関の花台に烏瓜と栗と椎(しい)の実をディスプレイしてくださいました。ありがとうございました。いつものことですが、相変わらず素敵です。

11月(霜月)になりました。 11月2日(水)

昇降口前の掲示板は、ハロウィンからお猿さんの露天風呂の図に変わりました。真上からの図でしょうか、みんな上を向いて驚いている様子です。なんとも微笑ましい図です。みんな幸せそうです。湯気も立っています。紅葉の中での露天風呂はきっと最高の気分だろうと想像します。

1年生は、昨日、落花生の収穫をしました。やや小粒ですが、それなりの粒です。取り残しがないように、みんなでよ~く探して集めました。みんな、とても楽しそうでした。

グラウンド奥のオオムラサキは、作業士のKさんが先週ずっと剪定していて、やっと終わりました。きれいさっぱりとなりました。その代わりに大量の枝が出ています。校内での処分は無理なので、学区にある業者さんに処分を依頼してあります。Kさん、お疲れさまでした。学校も、少しずつ冬を迎える準備を進めています。 (文責 海寳)

Trick or Treat(いたずらかごちそうか) 10月31日(月)

「きょうハロウィンをやるので、ぼくがあとでこのへやにきて『トリックオアトリート』っていったら、このお菓子をぼくにください」

といって、折り紙で作ったお菓子が入った小さな袋を渡されました。

それからしばらくして、隣の保健室のほうから「トリックオアトリート!」の声が聞こえてきます。

「そろそろだな……」

そう思って、お菓子の袋を持って待ち構えていると、「トントン」と小さなノックの音がします。

「どうぞはいってください」

そういうと、

「トリックオアトリート!」

といって入ってきました。

「まってたよー、はい、おかしをあげます」

小さな来客は、お菓子をもらってうれしそうに

「じゃあ、しつれいします」

すぐに帰ろうとしたので、

「ちょっとまって! すてきな衣装を見せて」

手作りのマントや帽子など、担任の先生と一緒に作ったそうです。

とても良い表情で部屋を出ていきました。

廊下まで見送り部屋に入ろうとすると、ドアの外側に目印のカボチャ

小さな来客のお話でした。 (文責 海寳)

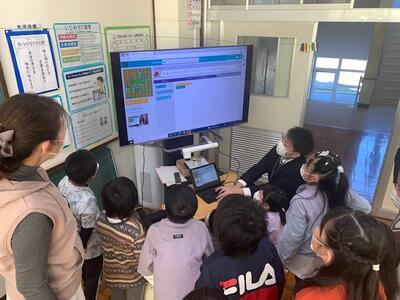

3年生 プログラミング 10月31日(月)

今日行ったのは、「古典的な迷路」です。画面上の迷路にある赤いトリを、緑のブタのところに動かすためのプログラムを作ることが目的です。

ブロックにある部品「前にすすむ」や「ひだりにまがる」などの命令を、右側にあるワークスペースの「実行したとき」の下につなげていきます。

命令を組み立てたら、「実行」ボタンをクリックすると、赤いトリが命令に従って動き、緑のブタのところにいけば成功です。

子供たちはやり方を聞きながらも、早くやりたくてうずうずしています。

「じゃあ、各自ではじめぇ」

という、先生の言葉とともにいちもくさんに自分の席に戻り、すぐに取り掛かります。その集中力はすごいものがあります。子供たちは、楽しみながらプログラミングを学びました。次の授業がもう待ち遠しくて仕方ありません。 (文責 海寳)

3年生 総合 1年生となかよくなる会 10月31日(月)

これは総合的な学習の時間の一環として、自分たちが企画したことで1年生を楽しませることが大きなめあてです。

先週は第1弾として「しんげんちをさがせ」ゲームをやりました。今回が第2弾です。

このあと第5弾まで用意してあるとのことです。ゆくゆくは「雨の日クラブ」など、室内での遊びを通して、他の学年と楽しく交流できるようになることを目指しています。

まずお互いに向かい合わせで整列しました。はじめの言葉のあとで、ゲームのやり方を説明します。図に書いてわかりやすくしました。そのあと紅白に分かれ、2チームずつになります。やり方は、へびのように引いた線の上を線の両端から1名ずつ走り、出会ったところでじゃんけんします。じゃんけんに勝てばそのまま進み、早く相手陣地にたどり着いたほうが勝ちです。自分のチームがじゃんけんに負けたら、いかに早く次の人がスタートするかが勝敗のカギを握っています。

1年と3年の混合チームを作り行うのですが、3年生は1年生を交互に間に入れてあげる配慮もできました。

時間が短くてちょっとしかできなかったので、もう1回じっくりとやれるといいですね。 (文責 海寳)

佐原スポレク ヘルスバレーボールの部優勝! 10月30日(日)

熊木監督のもと、わらびが丘小チームは、チームワークの良さを発揮して、あれよあれよという間に優勝してしまいました。

今回が3年ぶりの開催だったのですが、前回優勝が神南小チームだったと聞いていますので、連覇したことになります。この次は香取地区大会となるとのことです。選手の皆さんの健闘を祈っています。 (文責 岡澤)

6年生 修学旅行(2日目)その3 10月28日(金)

マザー牧場に来ました。記念写真を撮り、昼食です。ハンバーグボックスをいただきました。その後は、班別の自由行動です。

子供たちは動物との触れ合いよりも、ジェットコースターなどの乗り物の方が興味があるようです。

こぶたスタジアムのこぶたレースは全員で観戦しました。2時間強の自由時間だったので、十分に楽しめました。逆に時間を持て余す班もありました。

お小遣いもほぼほぼ使ってしまった子もいるようです。

売店に立ち寄ると、入り口近くの棚に見覚えのある商品が並んでいました。なんと、地元の「いっぷく堂」さんの干し芋とさつまいもチップスです。県内ではありますが、こんなに離れた場所で、身近な品と出会えるとなんだか嬉しい、誇らしい気持ちになりました。子供たちも「わぁ、すごい!」と驚いていました。

先日は、芋掘りの指導に来てくださっている地元芝山農園さんの「芋ペチーノ」が、さいたまスーパーアリーナで行われた「夏のさつまいも博」の夏いもスイーツ部門で、全国から120種類以上のエントリーの中で見事に1位を獲得したと千葉日報に載っていました。本当の日本一です。みんなの地元はすごいのです。

地元を離れて外に出ることは、外の良さを知ること以上に、地元の良さに気づくことにもなります。

そういえば、今朝こんなこともありました。

宿泊した「シーワールドホテル」を出る時のことです。ホテルの若いスタッフの方に全員でお礼の挨拶をした時に、次のようなことを話してくださいました。

「このたびは修学旅行に当ホテルをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。素晴らしい思い出は出来ましたか? 私も実は、小学校の修学旅行でこのホテルに泊まったときに、『将来ここで働きたいなぁ』と思って、今、実際にここで仕事をしています。みなさんの中からも、もし同じ思いをもつ人がいれば、何年か後に一緒に仕事ができれば嬉しく思います。残りの小学校生活も充実した楽しいものにしてください。」

今回の旅で、一番印象に残る場面でした。これこそが修学旅行に行く意味だと思います。若いスタッフの方は、修学旅行をきっかけに夢を持ち、夢を持ち続け、そして叶えました。なんと夢のあるお話でしょう。このことだけでも、旅行に来た甲斐(かい)がありました。このお話を聞いた時、子供たちの表情も一瞬で変わりました。言葉の力ですね。

いっぷく堂さんや芝山農園さんも、夢を持ち、夢を叶え、そして、さらなる夢を追い続けています。

わらびが丘小の児童も、夢をつかめるよう、まずは残りの小学校生活を充実させましょうね。

今回の修学旅行は、昨年に引き続き2日間とも天気が良く、予定されたプログラムはすべて予定通り消化できました。富士山が見えなかったことだけが、唯一心残りでした。

でも、楽しい思い出はたくさん出来たと思います。さまざまな場所で、多くの方、いろいろなもの、動物、体験、風景との出会いがありました。学校に戻って振り返る中で、どんな思いを抱くのでしょうか。楽しかったことはたくさんあったでしょう。けれども、出会いを通して学んだことはどれぐらいあったでしょうか? 学校に戻ってからぜひ振り返ってみてください。

小学校での、最初で最後の宿泊学習はこれで終わります。みんな良い思い出ができました。2日間お疲れ様でした。

ちなみに今回の修学旅行が、私の教員生活最後の修学旅行となりました。また、誰にも言っていませんでしたが、今回の旅行に添乗員としてきてくださった向後さんは、実は、中学校の同級生です。最後の修学旅行で、とても安心して任せることができました。2日間ありがとうございました。 (文責 海寳)

6年生 修学旅行(2日目)その2 10月28日(金)

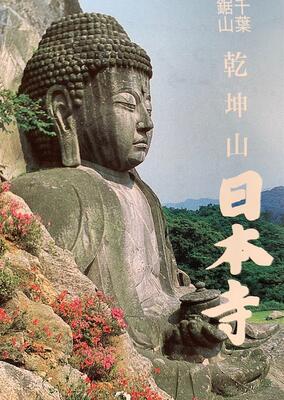

本日最初の見学地は鋸山です。ロープウェイで山頂まで登り、そこからさらに歩きで登っていきます。百尺観音や地獄のぞき、千五百羅漢、大仏が山全体に散在し、どれぐらいの長い年月をかけてここまでできたのだろうと、驚きの連続です。

チケット売り場でいただいたリーフレットには「乾坤山 日本寺(けんこんざん にほんじ)」と書かれていました。

「乾坤(けんこん)」という字は、四字熟語の「乾坤一擲(けんこんいってき)」しか目にしたことがありません。「乾坤一擲」とは「運命をかけて大きな勝負をすること」という意味があります。

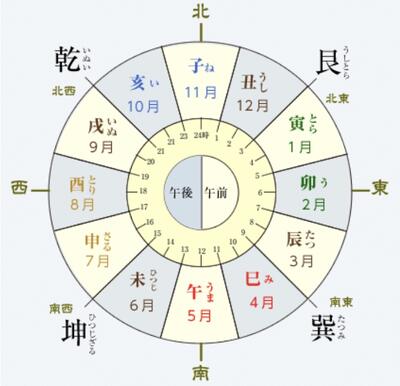

「乾坤」は天と地、陰と陽、サイコロの奇数と偶数など、いろいろと意味があります。もともとは、十二支の「乾(いぬい)」=戌(いぬ)と亥(い)で方角で言えば北西を表します。「坤(ひつじざる)」=未(ひつじ)と申(さる)で方角で言えば、南西を表します。裏鬼門でもありますね。

どんな意味が由来するのか興味がわくところです。

階段を登ったり降りたり、結構疲れました。バスの中ではみんなぐったりです。

これから最後の訪問地マザー牧場へ向かいます。おなかも減ってきたので、お昼ごはんが待ち遠しいですね。

そういえば、鋸山に行く前にトイレ休憩で立ち寄った、道の駅「保田小学校」は、不思議な感じでした。小学校の施設を生かしながら道の駅として機能しています。しかも、かなりの人気だそうです。地域の方の雇用も生まれている感じでした。立地の良さもあるかもしれません。高速道路の出口からすぐの場所にあります。

香取地区も、閉校した学校施設の有効活用が課題となっています。いくつかの学校は新たな施設に生まれ変わり、すでに動き出していると聞きます。しかし、多くの学校は見た感じでは進んでいません。様々な条件があり、簡単にはいかないと思いますが、地域創生や施設再生、そして雇用創出という意味で、自治体と企業でウィンウィンの関係が築けるような良いアイデアを期待したいと思います。

6年生 修学旅行(2日目) 10月28日(金)

おはようございます。

2日目の朝がやってきました。今日も良い天気になりそうです。

朝の子供たちの様子です。全員熱もなく、元気です。昨夜はぐっすりと眠れたようです。少し眠そうな子もいます。

布団を上げて、シーツをたたみ、各自の荷物を整理します。

部屋の様子はいろいろと問題があり、ちょっとお見せすることはできません。

朝食は、和定食です。静かに食べています。

子供たちでおかわりしたのは一人だけでした。私は3杯食べ、担任のO先生もおかわりしました。米は有名な長狭米です。おいしくいただきました。

今日は、まず鋸山に登り、午後はマザー牧場です。元気に行ってきます。

6年生 修学旅行(1日目)その4 10月27日(木)

本日最後のプログラムはナイトアドベンチャーです。海の動物たちの夜の生態を見てきます。

ゴマフアザラシやセイウチ、トド、シャチ、ペンギン、エトピリカ、イルカの順に説明を受けました。

シャチは片目を閉じて眠るとか、ペンギンの脚は実は長くてかかと立ちをしているとか、おもわず「へぇ~」と声が出てしまうような知らなかった事実をたくさん教えてもらいました。たっぷり1時間、夜の動物たちの様子を堪能してきました。

今夜はもう寝るだけです。明日の朝も早いので、今夜はこれで失礼します。おやすみなさい。

6年生 修学旅行(1日目)その3 10月27日(木)

夕食です。子供たちの希望で洋食メニューです。おいしくいただきました。

でも、誰か一人くらいはおかわりして欲しかったな〜。夜中にお腹すかなければ良いのですが。おやつで満たしてほしくないので。夜中におやつを食べると、翌日バス酔いすることが多いので。少し心配です。

6年生 修学旅行(1日目)その2 10月27日(木)

シーワールドでは班別行動です。旅行支援のクーポンをいただき、お土産選びにも力が入ります。

14時から、シャチのショーを見ました。スプラッシュと呼ばれる、恒例の水しぶきを楽しみにしていました。しかし、予想を上回る激しさに、全身ずぶ濡れになってしまった男子もいました。ショーの後で、すぐに着替えました。大迫力のショーに皆、大満足でした。

先ほど入浴を済ませ、このあと夕食、そして、ナイトアドベンチャーです。

楽しんできます。

6年生 修学旅行(1日目) 10月27日(木)

絶好の修学旅行日和です。予定より30分早く、最初の見学地である大山千枚田にやってきました。

畔道には、ライトアップのためのランタンが並べられています。暗くなればきっと幻想的な風景になるのだろうと思いました。

体験学習は藍染体験です。進め方の説明を受けて、思い思いの模様を作るためにしばり方を工夫していました。

出来上がった模様を見て歓声を上げていました。

昼食は、宿泊場所であるシーワールドホテルです。唐揚げカレーとサラダ、プリンにオレンジジュースでした。美味しくいただきました。

入り口ゲートのイルカのモニュメント前で記念撮影して、いよいよ班別行動です。

14時からのシャチのショーまで自由見学です。楽しんできます。

2年生 まち探検! 10月24日(月)

ねらいは、「わらびが丘小学区にある素敵な場所やそこで働く人々に気づき、地域に親しみや愛着をもつことができるようになる」です。

コースは三つ。Aコースは乗馬倶楽部「イグレット」とハーブプラネット、Bコースは金坂農園と農業生産法人「いっぷく堂」、Cコースは秋山工務店と椎名急送です。

実は、全国的に超有名な場所もいくつかあり、身近にこんなすごい場所があったんだ、ということを大人になってから気づくかもしれません。

このほかにも、たくさんの芋農園、梨園やぶどう園、様々な部品の製造業の工場、大きな運送会社などがあります。畜産も盛んです。競走馬の牧場もいくつもあります。昨年伺ったバラ園もありましたね。

大人になって、この地でどんな仕事をするのか楽しみです。夢は広がりますね。いろいろなアイデアで、地元を盛り上げていけるように頑張ってほしいと思います。

訪問した場所で、あらかじめ考えておいた質問に答えてもらいました。このあと、学級で報告会があると思います。上手に発表できるように練習しましょうね。 (文責 海寳)

マラソン練習が始まりました。 10月26日(水)

最初は、走るのはきついかもしれません。しかし、だんだん走るのが気持ちよくなっていけるとよいと思います。みんなで走る良さです。誰かに負けない気持ちを持つことも大切です。マラソンは自分との戦いです。つらい気持ちに打ち勝てるよう、やる気を持って参加しましょうね。 (文責 海寳)

郡市陸上競技大会が行われました。 10月21日(金)

TEAM WARABIGAOKAは、各種目とも力いっぱい競技に臨みました。残念ながら入賞はしませんでした。しかし、自己ベストがでた種目もあり、充実した一日となりました。悔しさもあったと思います。この悔しさをバネにして、また次の目標に向けて気持ちを切り替えてがんばりましょうね。選手の皆さん、たいへんお疲れさまでした。お家でゆっくり休んでください。応援に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

また、大会運営責任者、審判長として早朝から準備・運営にあたったH先生と、大会役員としてスターターを務めたS先生、たいへんお疲れさまでした。 (文責 海寳)

秋を収穫しました! 10月20日(木)

今日は朝のうちひんやりとしていましたが、徐々に気温が上がり、絶好のイモ掘り日和となりました。

一人あたり二株を割り当てました。まず、周囲の土をよけて、サツマイモが顔を出したら、上に引っ張ります。鈴なりになったおイモがとれました。あちこちから歓声があがります。

収穫したサツマイモは、各自お家に持ち帰ります。また、総合的な学習の時間にも、職業体験の一環として活用する予定です。

秋晴れの下、楽しい体験ができました。3名の畑の先生、今年もありがとうございました。 (文責 海寳)

郡市陸上大会選手壮行会を行いました。 10月19日(水)

ユニフォーム姿の選手たちからは、緊張とともにやる気が伝わってきました。

キャプテンのKさんの言葉とともに、一人一人が個人目標を発表しました。ぜひ、自己ベストを更新できるよう、持てる力を存分に発揮してください。

また、臨時の応援団が組織され、団長のKさんを中心に、力強い応援で、壮行会を締めました。

選手の皆さん、がんばってください!

壮行会が終わった直後、学区にある福島工芸社様から、オーダーしてあった特注の横断幕が完成したという連絡が入り、すぐに届けてもらいました。

インパクトのある素晴らしい横断幕です。一目見て気に入りました。

大会当日に競技場に掲げて、選手一人一人に力を与えてくれるものと期待します。

(文責 海寳)

お勉強がんばっています。 10月17日(月)

1年生は算数の時間に、計算カードが全部あるか確かめています。数が大きい順に整然と並べて、足りないカードがないかどうか確認します。得意な子は、あっという間に並べ方のコツをつかんで並べてしまいました。どう並べてよいかわからない子は、担任の先生や小人数支援員の先生の手を借りて並べていました。

2年生は係り決めです。個人目標を決めたり、新しい係の掲示物を外して、新しいものに作り替えています。新たな役割で、みんなの役に立つように頑張りましょう。

3年生は国語の時間です。説明的文章の構成について学習しています。文末表現や段落はじめの指示語に注目して、どのような構成の文章なのかを考えています。(写真はありません)

説明的文章では、具体例は要点になりません。「たとえば~」のあとは具体例です。文末の「~のです。」や「~なのです。」の直前には筆者の意見が書かれています。要点です。このような部分に視点を置くと、全体の構成もわかりやすくなりますね。ただ、子供たちは説明文は苦手です。なぜなら、難しい単語がたくさん出てくるからです。漢字の二字熟語や三字熟語が多いのです。だからわかりにくいのです。でも、文章全体の構造がわかれば、すべての単語の意味が分からなくてもよいのです。読めない漢字があってもよいのです。筆者の言いたいことは何かさえつかめれば、そしてどの辺に書かれているかがなんとなくつかめるようになればよいのです。がんばりましょうね。

全然つながらない2つの言葉を組み合わせて題名をきめます。「足が速いカメ」などです。

登場人物を決め、出来事を決め、結末を決め、ショートストーリーを完成させます。

ノートに下書きをしてから、タブレットに打ち込んでいきます。文字を打ち込むのもだいぶ慣れてきました。完成が楽しみですね。

5・6年生の様子は後日紹介します。 (文責 海寳)

〈人権標語展〉 香取市から表彰されました。 10月17日(月)

香取市の人権標語展で市長賞に選ばれた6年のHさんは、16日(日)に佐原文化会館で行われた「香取市みんなで人権を考えるつどい」で、伊藤友則香取市長から賞状を授与されました。

そのあと、どのような思いでこの標語を作ったのかを問われ、大勢の参加者の前で自分の思いを堂々と述べることができました。Hさん、おめでとうございました。 (文責 海寳)

1・6年生 オンライン授業のサポート 10月14日(金)

どの子につくか担当を決めて、いくつかの教室に分かれて行いました。

会議に参加する方法や、リアクションボタンで挙手を表現する方法などを、マンツーマンで教えました。

家にタブレットを持ち帰ってから、1年生が自分でできるように、すべてやってあげるのではなく、困ったときに教えるようにしました。1年生に頼られる6年生は、終始嬉しそうにしていました。1年生の役に立つことができました。 (文責 岡澤)

1年生 たいいく まとあて 10月12日(水)

次に、ディフェンスもかわりばんこに入って、投げる人の邪魔をします。ディフェンスが入ると、的のコーンに当てるのは一気に難しくなっていきます。

楽しい体育になりました。 (文責 海寳)

5年生 外国語 他校と交流しました。 10月12日(水)

5年生は、今回が初めての交流です。画面には、他の3校の友達が手を振っています。

今日は、英語で自己紹介を行う学習です。学校ごとに順番に自己紹介しました。みんな慣れた感じですらすらと自己紹介していきます。このような学習が最も効果的ですね。アウトプット(発表=自己紹介)の場があるからです。そのことによって、上手に自己紹介できるように個人で練習します。「学びの必然」です。受け身の学習では定着しません。自ら練習や暗記の必要性を実感し、勝手に練習を始めます。学びはそれでよいのです。充実した時間となりました。

課題は、「キーン」というハウリングの音が消えないことです。タブレット同士が近いと、どうしてもハウリングが生じてしまいます。

本校では、昨年、今の6年生が5年生の時に何度か交流を実施して、ハウリングの原因をつかんでいました。タブレットが近いと、お互いの音を拾ってしまってハウリングを起こすのです。そこで、2教室に分かれ、グループ間の距離を十分に保つようにしました。他の学校でも工夫していると聞きましたが、なかなかうまくいっていません。距離を取るだけでなく、向きもいろいろ変えてみる必要がります。次回までにはなんとか解決したいと思います。

2年後には、佐原中学校で同級生になっているお友達もいるかもしれません。また次回が楽しみです。 (文責 海寳)

後期始業式を行いました。 10月11日(火)

最初に、児童代表の後期に向けての抱負の発表です。6年生のTさんが発表しました。

Tさんは、後期に向けて三つの目標を述べました。一つ目は、修学旅行を全力で楽しむこと。二つ目は、漢字の練習を頑張ること。そして、三つ目は毎日学校に元気に来ることです。最後に、最高学年としての自覚を持ち、大好きなわらびが丘小学校で、充実した楽しい思い出を作れるよう頑張りたいと、力強く述べて発表を締めました。

校長からは、後期に向けて目標を立てましょうと話しました。得意なことを伸ばす、あるいは苦手なものを頑張る、ひとそれぞれです。まず目標がないと計画が立ちません。最低一個は目標があるといいですね、と伝えました。

もう一つ、床に落ちているごみを拾って「しあわせ貯金」をしましょうと呼びかけました。

メジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手が、グラウンドのごみを拾うのは有名な話です。「ごみを拾うことで『運』を拾っています」と様々なメディアで報じられていました。

私も昔から、授業中の教室や、廊下を歩いているときによくごみを拾っていました。全部で1,000は優に超えています。いつも拾っていると、同じように拾ってくれる子供たちが増えていきました。ごみを拾う意識が高まると、ごみを落とさないように気をつけだします。結果、ごみがないきれいな環境になっていきます。掃除も楽です。みんなが知らず知らずのうちに幸せな気分になります。そうして、「しあわせ貯金」がたまっていくのですね。

子供達には、一日一個拾いましょうと呼びかけました。

ディズニーランドのキャストで、掃除を担当する「カストーディアル」についても触れました。ディズニーランドは、「ハピネス」=幸福感を与える夢の国です。だからいつでもピカピカに掃除していますと。そして、安全を守るセキュリティと並んで、最も重要なポジションであることを以前本で読みました。どこもかしこもきれいだから夢の国なのです。きれいな環境からは、まずしあわせ感があふれます。わらびが丘小学校も、そんな環境にしていきましょうと伝え、話を終わりました。

充実の後期になるように、みんなで頑張りましょう。 (文責 海寳)

前期終業式を行いました。 10月7日(金)

まず、6年生の代表Hさんが二つの「前期がんばったこと」について発表しました。

一つ目は自主学習についてです。最初は大変だったけど、授業が分かるようになり、うれしかったことを述べました。二つ目は、相手の目を見てあいさつすることを心がけた結果、あいさつする回数が増えたことを述べました。自分なりに一生懸命取り組んでわかったことは、意識したり取り組んだりすることがとても大事だと気が付いたとのことです。できなかったことができるようになる喜びを実感したので、後期にも新たな目標をもってがんばりたいと、しっかりとした態度で発表しました。

普段、「めんどくさいなぁ」と思うことを進んでやる習慣をつけると、思いもよらない良いことがたくさん起きることを伝えました。多くの人がやりたがらないことには大きな価値がひそんでいることを経験上学びました。「めんどくさいなぁ」と思ったら、ちょっとがんばってやってみようという方向に転換してやってみましょうと話しました。

最後に、生徒指導担当のH先生から、身の回りの整頓の大切さから、後期は整った環境づくりのために気づき行動できる姿勢を持ちましょうとお話がありました。

夏休みに作成した科学工夫作品展、読書感想文、席書大会です。

受賞された皆さん、おめでとうございました。

6年生 家庭科 ナップザック作り 10月6日(木)

しかし、そのミシンがなかなかうまくいきません。手ごわいのです。多くの子が先生のヘルプの順番待ちです。

そんな中、早くも完成させたつわものもいます。まるでどこかで買ってきたみたいな素晴らしい仕上がりです。

早く完成させて、日常使いしたいですね。 (文責 海寳)

部活、がんばってます。 10月4日(火)

今日からまた部活動が始まります。郡市陸上大会まで、あと2週間を切りました。限られた時間ですが、自己目標を達成できるように、練習を頑張りましょう。

本日の授業の様子です。 10月4日(火)

プロテニスプレイヤーの錦織圭選手は、夢をかなえるために、13歳の時にアメリカにテニス留学しました。

「にしこり選手は、アメリカにいくと、どんな大変なことがあるかな?」

子供たちは、近くの何人かで思いつくことを言い合いました。

「ことばがつうじない」

「たべものがちがう」

「こわい。だってアメリカはじゅうしゃかいだから」

子供たちから「銃社会」という言葉が出たのにはびっくりしました。それだけ関心を持って、テレビなどのメディアに触れているのだなということがわかりました。

現在、世界で活躍している有名な人たちも想像を絶する苦労を経験して今があります。1年生の皆さん、本校のスローガン「Catch your dreams! ~夢をつかめ~」に向けて、お勉強を頑張りましょう。これからが楽しみですね。

今日は国語の漢字の学習をしました。

「タブレットを使ったほうがいつもより集中できた」という児童もいました。これからどんどん使い方に慣れていきましょう。

普段はTT(ティームティーチング)で、2人の教員で授業を行っています。高学年になったら、習熟度別学習を進めていきます。児童個々の希望によりクラスを決めます。移動も自由です。自分が学びやすいほうを選んで学習できます。少人数教室は、普通教室の半分の広さなので、まるで学習塾のようです。これも「なんだか集中できる」という声を聞きました。様々な学習形態を、教科や単元に合わせて、柔軟に実施しています。 (文責 海寳)

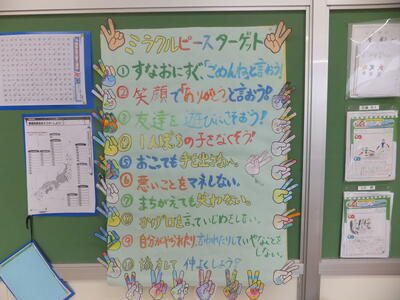

4年生 「ミラクルピースターゲット」 9月30日(金)

4年生は、7月に平和学習の一環として「平和とは何か?」に迫る学習を行いました。太平洋戦争末期の沖縄での7歳の少女の実話です。

平和をめざしての世界でのとりくみ、学校でのとりくみ、学級全体でのとりくみは、それぞれ規模や所属する人数は違えど、多様性を認め合いながら他者と協調してより良いコミュニティを築こうとすることに違いはありません。4年生もSDGs16のように、自分たちのクラスを平和にするためのオリジナルターゲット、「ミラクルピースターゲット」を作成しました。

「平和とはなに?」と聞かれたら、大人でも明確な回答を出すのは難しいのではないでしょうか。しかし、4年生の児童全員が「平和」について本当に真剣に考え、自分たちの日々の生活に落とし込んでいこうとしていました。「ミラクルピースターゲット」づくりを通してクラスの絆(きずな)が、よりいっそう強くなっていくのを願い、見守っていきたいと思います。 (文責 榮木)

1年生 算数 「どちらがおおい」 9月30日(金)

背が高くて細長いボトルと背は低い終けれど太いボトル、どちらの中身が多いでしょうか、という問題です。

最初に、どちらが多いか予想します。大体半々ぐらいですが、背の高いボトルのほうが少し多いようです。

ここでは、比べ方を考えます。どうやったら中身の違いを調べられるかな? 別の入れ物は使いません。重さも測りません。使えるのは二つのボトルだけです。前後のペアで相談してみましょう。

先生がヒントを出します。

「あ、わかった!」

「もういっこヒント~」

多くの子が手を挙げ、わかったようです。

答えは、片方のボトルに水を入れ、もう一方のボトルに移すことで、中身のかさの違いがわかるということでした。

学校での勉強で最も大切なのは、「学び方を知ること」です。正解を知ることではありません。なぜなら、これからの社会には「正解のない課題」がたくさん出てくるからです。正解を目指しますが、すべてに正解があるわけではありません。その時は「最善解(さいぜんかい)」や「納得解(なっとくかい)」を導き出します。一人では不可能です。多様な考えを持った他者と、お互いの意見を出し合い、協働して最善解や納得解にもっていくのです。多様性を認め、ある時は妥協したり折り合ったりしながら、よりよいものに練り上げていくのです。そのような姿勢を、いろいろな場面で体験していきます。

現在の子供たちが大人になるころには、これまでとは社会全体の仕組みが大きく変わっていきます。なぜなら、社会全体にAI(人工知能)が大きくかかわってくるからです。

これからやってくるであろう(もうすでに始まっている)「超スマート社会」(Society5.0)で生きていくために必要なスキルを、学校教育の中にも少しずつ取り入れていきます。一人一台のタブレットもその一つです。どんなことを学んでいくのか楽しみですね。 (文責 海寳)

2年生 生活科 「わたしの町 はっけん」 9月22日(木)

初めての見学でしたが、子供たちはとても意欲的で、探検バッグにはさんだ学習シートに、聞いたことをたくさん書き込んでいました。

梨の木の数や作っている種類、甘くておいしい梨を育てるための秘訣などを教えてもらいました。とくに、冬から春の間に枝を剪定したり肥料をやったりする手入れがとても大切だと鈴木さんに教えてもらいました。冬のうちから木の様子をよく観察するなど、愛情込めて育てていることがわかりました。

【児童の発見カードより】

・たいようをあびないとあまくならないなんて、しりませんでした。

・なしをそだてるのに、ひりょうや手入れがだいじだとわかりました。

最後に、子供たちの顔ぐらい大きな梨を一人一個ずついただきました。自分で選んだ梨を収穫したのです。子供たちは大喜びで家に持ち帰りました。

子供たちは、地元「わらびが丘地区」の素敵な人・素敵な場所を一つ発見することができました。「もっとほかにもあるかも」ということで次の学習につなげていきます。鈴木梨園さん、本当にありがとうございました。 (文責 有田)

1年生 国語 おんどくはっぴょうかい 9月16日(金)

題材は「けんかした山」です。二つの高い山は、背比べをしては、自分のほうが高いといつもけんかしていました。お日様やお月様が「けんかをやめなさい」といっても聞きません。そして、とうとう火を噴くまでになってしまいました。動物たちはみな逃げてしまいました。お日様は、小鳥たちのお願いを聞いて、黒雲を集めて雨を降らせます。やっと自分たちの間違いに気づいた二つの高い山はしょんぼりします。そして、何年もたち、山にはもとのように緑がもどってきたというお話です。

その後、グループごとに最後の練習を行いました。いよいよ本番です。言葉の教室の先生と校長が招待されました。

お休みのお友達の分まで、協力してしっかりと発表することができました。かわりばんこに読んだり、一人で読むところとみんなで読むところを分けて読む工夫をしたりしていました。みんな姿勢がよく、読むスピードも聞きやすく、とても上手にできました。たくさん練習した成果です。

司会などの役割をもった係りの児童も、しっかりとできました。また、感想発表も、今日のめあてにふれながら、立派に感想を伝えられました。良い発表会になりました。 (文責 海寳)

5年生 秋の収穫 9月15日(木)

しかし、肝心の鎌の切れ味が悪く、なかなか刈れません。中には、近くの水道のまわりに集められていた小石を使って研ぎ始める児童もいました。たくましい限りです。このような工夫が大切です。

様々な経験を経て、いろいろなことを学ぶきっかけにしてほしいと思います。

クラブ活動が始まりました。 9月12日(月)

クラブは4つあります。アート、ゲーム、プログラミング、レクリエーションです。

それぞれ希望のクラブなので、どの児童の表情も生き生きしています。学校行事もそうですが、このような時間こそが学校ならではの良さといえます。仲の良い友だちと好きなことをできる時間は貴重です。

回数はそれほど多くありませんが、充実した時間にしていきましょうね。 (文責 海寳)

セット完了! 9月12日(月)

歯と口の健康図画・ポスターコンクール作品 9月9日(金)

昨日の夕方、S先生、A先生、Y先生の三人で、昇降口の掲示板に貼りだしていました。

入賞作品らしく、どの作品も表情が豊かで明るい色彩にあふれ、訴えかけてくるものがあります。

とくに最優秀賞である1年生のYさんの作品(中央上)は家族の幸福感まで描いていて、本当に楽しい歯磨きの様子が伝わってきます。

登校してきた児童も、足を止めて作品に見入っていました。

良いものを見たり聞いたりして感性を磨き、さまざまな場面で発揮できることを、これからも期待しています。

入賞した皆さん、おめでとうございました。 (文責 海寳)

5・6年生 ブカツ始まりました。 9月6日(火)

9月中は約1時間、10月は40分、週に3日、実質16回にわたって行います。

入賞をめざす、自己記録をめざす、休まないで取り組むなど、目標はそれぞれです。

自分がどの種目に向いているのか、適性を知ることもできます。運動はちょっと苦手だなと思っていても、みんなで一緒に練習する楽しさを実感するかもしれません。

ぜひ、最後までやり切りましょう。 (文責 海寳)

今日はフッ化物洗口の日です。 9月6日(火)

久しぶりだったので、口の中に苦さが広がり、渋い顔をしている子が何人もいました。

歯の健康維持のために、これからも毎週実施していきます。 (文責 海寳)

えがお あいさつ 日本一! 9月6日(火)

1年生は、休み明けからなのかやや元気がなかったのですが、6年生の2名がやさしくていねいに説明していたので、1年生はみんな体を向けてよく聞いていました。「あかるく いつも さきに つづけて」をできるようにしていきましょうね。 (文責 海寳)