文字

背景

行間

児童の様子

4年生 校外学習~伊能忠敬記念館~ 11月4日(木)

今日の学習課題は4つ。

①地図作りを始める前の忠敬は何をしていたのだろう。

②忠敬の「すごいところ」を見つけてこよう。

③地図作りにどんな道具を用いたのだろう。

④忠敬はどのようにして全国測量をしたのだろう。

先日、町並み交流館のボランティアガイドさんに案内され、伊能忠敬旧宅を見学した4年生。事前学習では、「忠敬は真面目そう」「測量隊が持っている棒はなんなのだろう」等々興味深々な様子でした。

忠敬の蔵書数、商売の才能、飢饉に際しての救貧活動、そして地図作りにかける情熱と努力。児童たちは思い思いの「すごいところ」を発見することができたようです。

ここは伊能家が、所有していた長屋を商人に貸したことから始まったお店で、約250年間ここで商売が営まれています。蔵の中を実際に歩き、児童たちは古くからの町並みを守り続けていくことの意味を肌で感じることができたようです。

これから4年生は「説明できること」を目標に、校外学習で得た沢山の学びと発見を、自分の言葉でまとめていきます。 (文責 人見)

1・2年生 校外学習~成田ゆめ牧場~ 11月1日(月)

悪天候により延期されていた校外学習に行ってきました。スクールバスに揺られること30分。あっという間に着きました。意外と近いですね。着いたらすぐに記念撮影です。

シーソーやタイヤ渡り、ブランコなどで遊びました。その後、ふれあい広場で動物たちとご対面です。

たくさんのヤギや羊が出迎えてくれました一緒に記念写真を撮ったり、頭や背中をなでたりしてふれあいました。すると、広場の真ん中に、たくさんのちりとりとほうきがあり、「う〇ちをそうじしましょう」と書かれています。誰かがまず掃除を始めたところ、「やっていいのぉ?」「わたしもやりた~い」と、次々にほうきを手に取り掃除を始めました。なんということでしょう。広場にあったヤギや羊のう〇ちが、みるみるうちになくなってきれいになりました。さすがです!

その後、よく手を洗って昼食タイムになりました。芝生の広場にレジャーシートを広げて、おにぎりをほおばりました。から揚げやウインナー、なかにはつくねが入ったものもあります。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。

食後にはたっぷり芝すべりを満喫し、二つ目の体験である牛の乳しぼり体験です。

最後の体験は、バター作りです。生クリームが入ったボトルを振り振りして、バターになっていく過程を体験しました。インストラクターの方から「3回音が変わるからね」と言われて、音が変わるのを確認しながら本当にバターができたのにはびっくりです。最後に塩をふたつまみ入れて完成です。クラッカーにつけて食べました。「何枚でもいけるっ!」と、そのおいしさに大満足でした。

(文責 海寳)

修学旅行2日目(その3)鋸山

最終見学地である鋸山に到着しました。やや風があるものの、素晴らしい天気です。遠くに富士山もくっきりと見えました。子供たちはバスの窓から見える富士山に驚いている様子です。ロープウェイは貸し切りです。山頂で記念写真を撮った後、「地獄のぞき」にチャレンジです。そのあと長い山道を下って、日本一の大仏がある「日本寺」に行きました。山道の階段を上ったり下ったりで、結構疲れました。子供たちもぐったりしています。バスに戻るとおやつタイムでしたが、しばらくするとまったく物音がしなくなりました。熟睡です。

2日間とても良いお天気で、体調を崩す子もなく、またけがもなく楽しい思い出ができたようです。帰りの会での感想発表でも「コロナで行けないかもと思っていたけれど、みんなと楽しい2日間を過ごせてよかった」と多くの子が口にしていました。小学校のよい思い出ができました。そして、クラスの友だちの新たな一面を発見して、ますます絆を深めることができました。今日はぐっすり休んでください。来週は郡市陸上大会があります。 (文責 海寳)

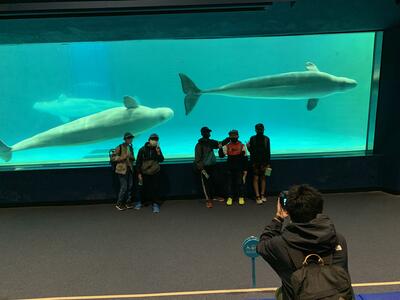

修学旅行2日目(その2)鴨川シーワールド

9時に開場です。海がキラキラ光ってとてもきれいです。今日もとても良い天気です。

子供たちはスタンプラリーに熱中しています。深海魚やチンアナゴ、カラフルなお魚にくぎづけです。ニモもいました。シャチのショーは2回目を見ることになっています。一足先にショーを下見したので、少しだけ紹介します。

修学旅行2日目(その1) おはようございます。 10月29日(金)

おはようございます。子供たちは、6時20分の起床とともに、全員元気に起きました。検温の結果、異常なしです。ひと安心です。

朝食は、夕食同様かなりのボリュームで、ご飯のおかわりはゼロでした。アジの開きやアサリのお味噌汁、マグロのお刺身など、海の宿感満載でした。しかし‥‥、3分の1の子はアジの開きに手をつけず。ごちそうさまでした。

このあと、8時30分に出発して鴨川シーワールドに向かいます。

修学旅行1日目(その4) ホテルにて

本日の宿泊地は、鴨川(旧小湊)ホテル三日月です。1億円の黄金風呂で有名な場所です。しかし、今回は、大事をとって部屋風呂で我慢です。

バスでぐっすり熟睡した子供たちは、まだ眠そうです。

部屋の窓から見える夕景はとてもきれいでした。

各部屋ごとにお風呂を済ませ、楽しみな夕食です。目の前には食べきれないほどのご馳走が並んでいます。食べきれるのでしょうか?

はい、食べきれませんでした。どうやったってこの量は子供たちには無理です。完食したのは1名だけでした。子供たちはおかわりすら出来ず、デザートのケーキも無理という子もいます。がんばって食べてはいますが、いかんせん量が半端ないって、と心のつぶやきが聞こえてきそうです。でも、どうにかこうにか食べられるだけ食べました。ごちそうさまでした。

それにしても、ちょっとお行儀が‥‥。畳に座って食べることも今はあまりないでしょう。今回は特別に何も言いませんでした。正座で食べている子も何人かいます。まぁいろいろです。楽な姿勢で食べてください。

ごちそうさまのあとは、部屋で楽しい時間を過ごします。また、明日。おやすみなさい。

修学旅行1日目(その3)館山アロハガーデン(旧南房パラダイス)

アロハガーデン館山に来ました。ハワイの風を感じながら、動物と触れ合ったり、南国の植物を見学したりしました。お土産もたっぷり買いました。とても天気が良く、のんびりできました。あとはホテルに行くだけです。

修学旅行1日目(その2) 昼食は?

昼食は枇杷カレーです。とても美味しそうですね。デザートには枇杷ソフトをいただきました。

昼食を食べたテラスの外には、よく手入れされたイングリッシュガーデンがありました。色とりどりのお花がたくさん咲いています。その先の斜面の下には川が流れています。飛び石もあります。食後の運動には最適です。ゆっくりした時間を過ごしました。

6年 修学旅行1日目(その1)富浦枇杷倶楽部 10月28日(木)

ずっと楽しみにしてきた修学旅行。朝のうち少し雨が降りましたが、その後天気も良くなり、少し暑いぐらいです。

予定より早く一つ目の見学地に着きました。南房総市富浦の道の駅「枇杷倶楽部」で、草木染め体験です。どんな模様になったのでしょうか?

わらびっ子スポーツDAY(その10)最終 10月27日(水)

たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。

また、来年を楽しみにしていてください。

わらびっ子スポーツDAY(その9) 10月27日(水)

以上、その9でした。

わらびっ子スポーツDAY(その8) 10月27日(水)

以上、その8でした。

わらびっ子スポーツDAY(その7) 10月27日(水)

以上、その7でした。

わらびっ子スポーツDAY(その6) 10月26日(火)

以上、その6でした。

5年生 ミシンでソーイング! 10月26日(火)

5年生の家庭科の様子です。ミシンの練習です。もう何度かやっているので、すっかり慣れてきました。初めはまっすぐに縫えなかったのですが、もう大丈夫です。台紙の線に沿って真っすぐ縫うことができました。後始末や、細かい糸の処理にはまだ少し手間取っています。 (文責 海寳)

(続)掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

通りかかった子供たちは、皆興味津々で、かわるがわる窓をのぞき込んでいました。ねらい通りです。

3年生のY博士によると、このクモは「ジョロウグモ」だそうです。「なんでわかるの?」と訊いたところ、「かんたんだよ、おなかを見ればわかる」だそうです。さすがです! (文責 海寳)

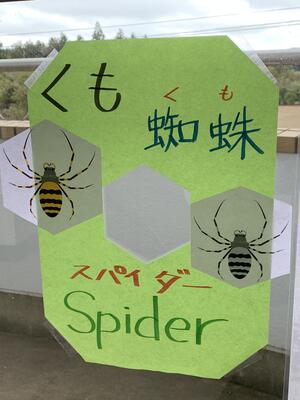

掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

そうです、本物のクモが見えるのぞき窓だったのです。のぞいてみる楽しさと、ついでに漢字と英語も覚えてもらおうという作戦です。そうはうまくいかないと思いますが、実はクモの漢字(蜘蛛)は書ける子がいるのです。なぜか? 人気アニメ「鬼〇の刃」にこの漢字が登場するからです。英語は読めるようになって、そしてぜひ書けるようになってほしいと思います。

ちなみに、クモの脚は8本あるので、掲示物も八角形にしてみました。八角形は、英語で[octagon](オクタゴン)。8本足のタコは英語で[octopas](オクトパス)。オクターブ[octave]は8番目の音階(ドレミファソラシド)。[oct](オクト)は数字の8をあらわすようです。なのに[october](オクトーバー)は10月。なぜでしょう? 調べてみると面白いかもしれません。

クモのイラストは六角形にしました。形がすっぽり入ったからです。でも、六角形のイメージはハチの巣ですよね。六角形は、英語で[hexagon](ヘキサゴン)です。ハチの巣は「ハニカム」と言います。正六角形または正六角柱をすき間なく並べた構造をハニカム構造というそうです。この良さは、強度を失わずに材料を減らせることだそうです。自動車のグリルなどによく使われていますね。

五角形は[pentagon](ペンタゴン)。米国の国防総省がそう呼ばれていますが、建物の形が五角形なのですね。

四角形は[rectangle](レクタングル)で、三角形は[triangle](トライアングル)です。[angle](アングル)は角(かく)ですね。4つの角と、三つの角です。

イタリアに「ブルガリ」という宝飾ブランドがあります。時計もラインナップしているのですが、その中に「レッタンゴロ」というシリーズがあります。調べてみると、四角形はイタリア語で[rettangolo](レッタンゴロ)でした。確かに、時計は縦長の長方形の形をしていました。英語と似ているので、語源は同じなのでしょう。調べてみるとフランス語でも英語と同じスペルでした。どうもレクタングルはフランス語である可能性が大です。もっと元はラテン語とかになるかもしれませんが、これ以上の深堀はやめておきます。

語尾の「ゴン」と「グル」の違いが知りたくなりました。

クモの掲示物、次の休み時間に子供たちが気づくかどうか楽しみです。 (文責 海寳)

わらびっ子スポーツDAY(その5) 10月25日(月)

以上、その5でした。

わらびっ子スポーツDAY(その4) 10月22日(金)

以上、その4でした。

4年生 校外学習~佐原の山車と古い街並み~ 10月21日(木)

今日の学習課題は二つです。

①古から続く佐原の大祭には、どのような願いが込められているのだろう。

②佐原の古い町並みはどのようにして守られてきたのだろう。

山車会館と街並み交流館で説明を受けた後で、二つのグループに分かれて、案内をしてもらいながら説明を受けました。

山車会館では、佐原の大祭への願いについて、古くから醸造業や運輸業で栄えてきたので町を盛り上げるためと、コメ作りへの豊作祈願と収穫への感謝を込めていることがわかりました。

小野川周辺を散策しながら、子供たちが気に入ったのはやはり「じゃあじゃあ橋」でした。その歴史と風情がとても印象に残ったようです。

身近とはいえ知らないことは多く、説明を聞いていろいろと新たな発見があった校外学習でした。今度お家の人と言ったときにうまく説明できるでしょうか? (文責 平塚)

わらびっ子スポーツDAY(その3) 10月21日(木)

以上、その3でした。

わらびっ子スポーツDAY(その2) 10月20日(水)

以上、その2でした。

わらびっ子スポーツDAY(その1) 10月19日(火)

準備万端整いました。 10月15日(金)

やはり万国旗がはためくと、気分が上がりますね。子供たちの目の輝きが違います。みんな一生懸命お手伝いしてくれました。

「先生、ほかに何かやることありますか?」

さすがです。上学年の子たちは、自分の仕事が終わってもぼーっとしていることはありません。積極的に他のところをお手伝いにいきます。短時間で協力してすっかり準備は整いました。明日を迎えるのが楽しみです。よろしくお願いします。 (文責 海寳)

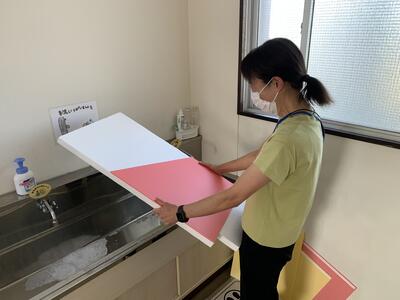

歯みがき復活! 10月7日(木)

これまで、飛沫が飛ぶのを考慮して中止していた給食後の歯みがきですが、緊急事態宣言が解除されたタイミングで、この火曜日から再び開始しました。ただ、まだ安全が保障されたわけではありませんので、できる限りの対策を講じています。養護教諭のY先生は、水場にセパレート用の発泡スチロールのついたてを作成してはめ込みました。水場の枠にうまくはまるように下部をカットし、掃除しやすいようにと色付きの発泡スチロールのパネルを貼り付けました。色がつくと雰囲気がずいぶん変わります。

これまでは、蛇口の使用を制限して対応していました。たとえば5つ蛇口があるところは、3つだけ使うなどです。今回は、使わない蛇口のところに、さらについたてを立てて、飛沫が飛ぶのをできるだけ防ごうというねらいです。

歯みがきの時はマスクをはずします。これまでどおり、歯磨き時はおしゃべりしないで歯みがきに集中しましょう。飛沫を飛ばさないよう、よろしくお願いします。 (文責 海寳)

1年生 引っ越し完了。 10月6日(水)

6年生の手を借りて、1年生が元の教室へ戻りました。約3週間を図書室で過ごしました。担任のA先生は、図書室の広さに慣れてとても良かったので、ずっと図書室でやっていたい、とつぶやいていました。図書委員会の本の貸し出しの活動等もあるので、残念ですがここまでです。また、状況によっては移る可能性もあります。みんな本が大好きになったのでしょうか? (文責 海寳)

部活動開始! 10月5日(火)

部活動が始まりました。みんなやる気満々です。部活動がある日が待ち遠しいですね。みんな頑張りましょう。FIGHT! (文責 海寳)

「わらびっ子スポーツDAY(運動会)」練習が始まっています。 10月5日(火)

本校では、リレーのほかに2学年ごとに種目を行います。2種目ずつやる予定です。何をやるかは当日まで楽しみにしていてください。 (文責 海寳)

放課後、先生方でグラウンドのライン引きを行いました。グラウンドにお化粧しているようで、気持ちが高ぶってきますね。

部活動ミーティングを行いました。 10月5日(火)

子供たちの中には、早く部活動がやりたいという子も多く、待ちに待ったという感じでした。部活動主任のS先生から心構えを話してもらい、大きくうなずきながら聴く子も多く、意識の高さがうかがえました。

S先生からは、3つのことについてお話がありました。

一つ目は、あいさつや返事などの礼儀を意識しよう。

二つ目は、「チームわらび」として、みんなが気持ちよく活動できるように、練習や大会に参加しよう。

三つめは、目標を持ち、友だちと競い合ったり協力し合ったりするなど「切磋琢磨(せっさたくま)」して活動しよう。

今年はオリンピック・パラリンピックが東京で開催され、世界のトップアスリートの姿をテレビの画面越しに目に焼き付けたことと思います。目標に向かって自分の可能性にチャレンジすること、支えてくれるたくさんの人たちへの感謝の思いを持つこと、競技を観戦する人たちに感動と興奮をもたらすことなど、「スポーツの力」を再認識しました。

また、競技力の向上だけでなく、健康の維持・向上という側面も大切です。生涯スポーツという観点から、スポーツに親しむ、運動を続けることも重要な意味を持ちます。一人ではなかなかできなくても、みんなでやるとがんばれるということもあります。運動が苦手でも、みんなと一緒にちょっと頑張ってみようかな、という気持ちになってみてもいいと思います。活動できる日数は10日程度です。それぞれの目標を達成できるようにがんばりましょう。 (文責 海寳)

10月になりました。 10月4日(月)

緊急事態宣言が明け、どことなくホッとした気持ちもつかの間の台風の接近でした。宣言が明けても「注意を怠るな」という戒めのようにも感じました。

そういえば、来週月曜日の11日は、いくつかのカレンダーでは「スポーツの日」として祝日になっています。しかし、今年はオリンピック開会式の7月23日が「スポーツの日」となったため、カレンダーは祝日でも今年に限って祝日ではありません。登校日です。間違わないでください。前期の終業式もありますよ。

台風一過で土曜日から晴れ渡りました。気温が高く、汗ばむくらいの陽気です。10月とは言え、まだまだ半袖が活躍しそうです。

タブレットを利用した授業の様子です。3年生では、ペアで国語の音読をお互いに録画して、自分の読みを確認していました。録画されていると思うと自然に背筋が伸びて、丁寧に読もうと力が入ります。みんなとても上手です。4年生は、サポートスタッフの関口様の力を借りながら、写真の貼り付けの仕方を教わっていました。お互いの作品が自由に見れるので、友だちのユニークな作品を見てつい笑顔になっちゃいます。

業間休みの様子です。鉄棒や一輪車、ブランコで遊んでいます。サッカーも人気です。陸上大会に向けてハードルを練習する姿も見られます。風が心地よくさわやかです。でも、ちょっと動くと汗ばむほどの暑さです。今日もミストシャワーが大人気でした。

今日から「わらびっ子スポーツDAY」(運動会)の練習が始まりました。学年ごとの種目練習も始まります。今年はどんなことをやるのかとても楽しみですね。今年はお家の方にみてもらえるかな? しっかりと練習しましょうね。 (文責 海寳)

めざせ最強のハードラー 5年 ハードル走 10月1日(金)

「よし、いけー」「やったー、新記録」「〇〇さんすごい」

5年生の体育科では、陸上運動「ハードル走」の学習に取り組んでいます。この学習では、3~5歩のリズムでハードル間をスムーズに走り、4台のハードルを速く走り越すことを目標にしています。

学習では、ハードルの中央部が分割された「フレキシブルハードル」を使っています。このハードルは、走り越す際の接触の恐怖感、心理的圧迫感が減少し、思い切り踏み切ることができるという特性があります。

数回の学習の中で、リード脚を振り上げるコツ、抜き足を素早く抜くコツ、3歩、5歩のリズムでインターバルを速く走り抜ける技能を身に付け、速くてきれいな走りが次々に見られるようになりました。マスターした走りを来週から始まる陸上部の練習でもいかんなく発揮し、「最強のハードラー」になることを期待しています。

(文責:中村)

笑顔であいさつ日本一! あいさつ運動実施中 9月28日(火)

本日の児童の様子 9月24日(金)

初めてタブレットPCに触る児童が多く、みんな早くやりたくてうずうずしています。目の輝きが違います。

今日は「タブレットのつかいかたをおぼえよう」ということで、サポートスタッフの関口様についてもらって、教わりながら学習を進めました。早く使いこなせるようになるといいですな。いや、いいですね。

これから運動会練習が始まります。しばらくはミストが活躍する場面がありそうです。 (文責 海寳)

3年 体育 幅跳び 9月22日(水)

3年生の体育科の学習では、「幅跳び」の学習をしています。中学年の幅跳びでは、「短い助走から力強く踏み切って遠くへ跳ぶこと」が目標になります。踏切の場では、を意識するために踏切版を使い、大きな踏切の音で、その出来栄えを確認しました。遠くへ跳ぶための道具として段ボールを並べ跳び越えることで、跳躍距離が伸び「やったー」「越えられた」「新記録」と子どもたちから達成感を感じる言葉が聞かれました。

さらに滞空時間をながくするための場では、段ボールを立て、それを跳び越え、繰り返し練習に励みました。

久しぶりに気温が上がり、少しむしむしする暑さの中、3年生は記録向上に全力で取り組んでいました。

(文責:中村)

1年生 生活科 いろんなむしをみつけたよ 9月22日(水)

小さなムシ博士たち、何か新しい発見はあったのでしょうか。楽しい生活科の授業の様子でした。 (文責 海寳)

5年生 稲刈り 9月22日(水)

子供たちは恐る恐るカマで株を刈り、スズランテープで束ねていました。カマで刈り取る作業はなかなか体験できません。今は、コンバインという便利な機械があり、刈り取りから一気に脱穀まで行ってしまいますが、昔は一株一株(実際には何株かをつかみ、まとめて刈り取ります)カマで刈って、稲わらで束ね、広げて干していました。広い田んぼで延々と単一作業の繰り返しです。その後、バインダーという刈って束ねる機械が登場し、一気に作業が楽になりました。以降コンバインが登場して、当初袋への詰め込みから現在は直接グレンコンテナに籾をはきだすなど、飛躍的な進歩を遂げています。

自分で育てた稲ですから、その一粒一粒への気持ちは普通とは違います。稲作の大変さを少しでも知ってもらえたと思います。大切なのは「ふれること、関わること」です。それが結果として「つながること」になっていきます。

今は、刈り取った稲を乾燥させています。このあと脱穀してもみすりまで行います。はたしてどれくらいの量になっているのでしょうか。お米作りの大変さを実感することでしょう。 (文責 海寳)

本の国へようこそ! 9月14日(火)

1年生は、今日の朝から図書室生活がスタートです。朝登校して、何人かがいつもどおり2階へ行ってしまいました。空っぽの教室をみて、「あれっ?」ときょとんとしています。一緒にいた友達から「きょうからとしょしつだぁ」と言われて初めて思い出し、慌てて階段を下りていきました。

引っ越しに伴って、水場とトイレの場所が変更になりました。今日はまず、使い方を教わりました。外に目をやると、窓の外にはすべり台。そして周りをぐるっと取り囲んで「本の国へようこそ!」とでもいいたげなたくさんの本。読み放題です。緊急事態宣言が解除されるまではここで過ごします。みんな本が大好きになってしまいそうですね。 (文責 海寳)

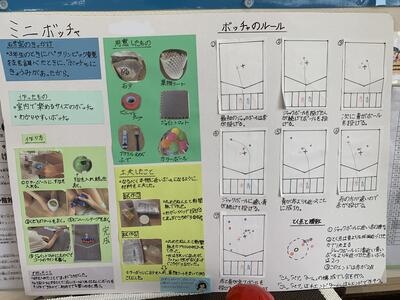

手作りボッチャ 9月8日(水)

ワンポイント避難訓練 9月8日(水)

9月1日にできなかった避難訓練を業間休みにワンポイントで行いました。一次避難のみです。業間休みなので、子供たちはそれぞれの場所にいます。グラウンドで遊んでいる子、トイレにいる子、教室で友だちとおしゃべりしている子、廊下で掲示物を見ている子、様々です。教頭先生の放送を合図に、それぞれの場所で最適な避難を判断して、一次避難をしました。低学年は全員が外で遊んでいたので、近くにいた先生や支援員さんの指示で、グラウンド中央に集まりました。教室の子は机の下に、トイレや廊下にいる子は、窓ガラスや落下しそうなものからはなれてしゃがみました。揺れが収まったという放送の合図で避難解除です。一次避難の約束「お」(落ちてこない)「う」(動いてこない)「た」(倒れてこない)を守って避難できたようです。実際の地震でも、今日のように正しい判断ですぐに一次避難の姿勢をとれるようにしましょう。 (文責 海寳)

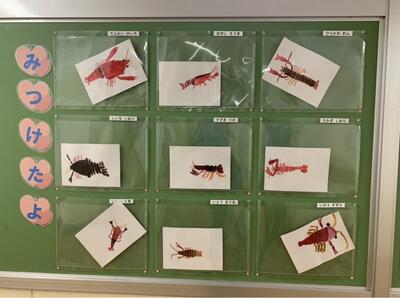

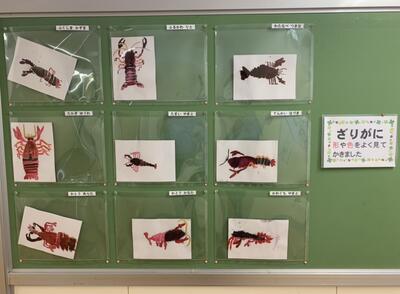

ざりがに 9月7日(火)

「ざりがに」・・・形や色をよく見てかきました。

いい色を作っていることに驚きです。写真では小さくてわかりづらいかもしれませんが、細かいところまでよく観察して、部分による色の変化や違いまでよく表現しています。ざりがには、とかく真っ赤に塗ってしまいがちですが、深みのある濃い色を混色して、ある部分は薄くある部分は濃くと、水彩の特徴を生かして描くことができました。中には、脚の関節まで細かく観察して描いているものもありました。すばらしい! (文責 海寳)

授業に集中しています。 9月6日(月)

夏休み明け2週目に入り、子供たちも学校生活のリズムを取り戻してきました。授業に集中し、教室には物音ひとつ聞こえません。2年生では、夏休みの思い出について発表会をしていました。なるべく原稿を見ないで言えました。質問や感想などもたくさん出ました。タブレットPCを使った授業も増えています。子供たちはどんどん操作に慣れてきています。今後、リモートでの授業も視野に入れて、準備を進めています。

先週は半日授業で、楽しみにしていた業間休みはありませんでした。今日は久しぶりの業間休みです。一目散に遊具に走る子供たちの姿が見られました。しかし、無情にもすぐに雨粒が落ちてきて、退散となってしまいました。明日はいっぱい遊べるかな。 (文責 海寳)

歯と口の健康を守ります。 7月20日(火)

去る9日(金)の業間に、表彰伝達を行いました。

今回は、優秀健歯賞が2人、健歯賞が9人(ともにすべて6年生)、歯と口の健康啓発標語で入賞が1名(優秀健歯賞とW受賞です)。歯と口の健康図画ポスターコンクール入賞が2人でした。これからも歯と口の健康をしっかり守っていきましょうね。 (文責 海寳)

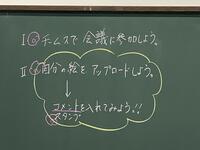

GIGAスクールサポーター来校。 7月13日(火)

今日は、「GIGAスクールサポーター」の方が来校し、各学年のPCを活用した授業で担任のサポートをしてくださいました。

4年生では、「Teams(ティームス)を使って会議に参加しよう」という学習課題を設定し、リモート会議を疑似体験しました。また、自分の絵をアップロードしたり、スタンプを活用してコメントを入れたりもしました。子供たちはPCの授業が大好きです。一人一台あるのでなおさらです。このところ自宅でタブレットを使ってゲームをしたり、Youtubeを楽しんだりしている子は増えてきました。使い方にはある程度慣れていますが、文字を打ち込んだり写真を貼ったりすることはまだできません。また、今後「Teams」を使って、リモートでの意見交流などもできるようになる必要があります。早く慣れて、自由自在に使えるようになるといいですね。 (文責 海寳)

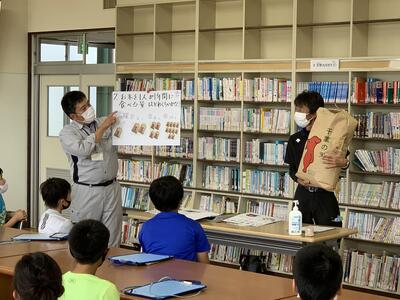

5年生 総合 「コメ作りを探ろう」 7月8日(木)

まずは、クイズです。5問出されました。意外な答えに子供たちは「え~っ!」という驚きの声を何度も上げていました。問題は以下の通りです。それぞれ選択肢があります。

①世界でお米の生産量が最も多い国はどこかな?

②一人の人間が1年間に食べるお米の量はどのくらいかな?

③お米を刈り取るときに使う機械は次のうちどれかな?

④お米に黒い点(斑点米)ができてしまう原因は何かな?

⑤イネの草丈(くさたけ)の測り方で正しいものはどれかな?

子供たちの反応もよく、お二人の先生方も満面の笑みです。

続いて外に出て、実際に稲の草丈を測りました。

茎は長すぎてもダメ、多すぎてもダメ、ということで農家の方は、水を調整しながら茎の数や長さを調整しているとのこと。大変な苦労をして稲を育てていることがわかりました。

次に、出穂(しゅっすい)について学びました。茎の中をつまようじを使ってそぉ~っと割ってみると、中に穂の赤ちゃんがいました。

そうやって、おいしいお米になっていくということです。

今日もコメ作りの大変さや面白さをたくさん知ることができました。

高野先生と橋本先生には、昨年の11月にもみ殻を使った焼き芋づくりのときもお世話になりました。今回も、楽しく学ぶことができました。ありがとうございました。 (文責 海寳)

ジャンプ! ジャンプ! ジャンプ! 7月7日(水)

6年生 理科「生物どうしの関わり」 7月7日(水)

6年生の理科では「生物どうしの関わり」について学習しています。今日は、メダカの餌であるプランクトンについて、顕微鏡を使って観察しました。プランクトンは大きく二つの種類に分けられます。ミジンコなどの動物性プランクトンとミカヅキモなどの植物性プランクトンです。子供たちは、顕微鏡でしか見ることのできないミクロの世界に興味津々で、驚きの声をあげて何度も顕微鏡を見返しながらノートに写していました。

先日テレビを見ていたら、ある会社がミドリムシからつくられたバイオ燃料で飛行機を飛ばす実験に成功したというニュースをやっていました。数年前には、山形県のベンチャー企業が、たんぱく質をもとにしてクモの糸を人工合成し、実用化することに成功したという新聞記事を見ました。航空機や建築、医療、衣類など様々な分野に応用可能ということで、用途は無限だとのことです。

自動車の動力も、化石燃料から電気にシフトしつつあるなど大きな転換点を迎えている現状ですが、電気は発電する際の様々な問題が議論されています。それに比べて、生物由来の新たな燃料や素材はまさに「夢の」という修飾語がぴったりです。世の中の仕組みが大きく変わろうとしている今、「実用化」というキーワードのもとに、毎日の授業に興味関心を深めていってほしいものです。 (文責 海寳)

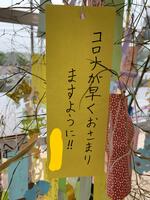

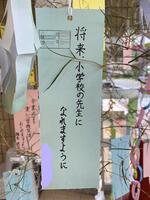

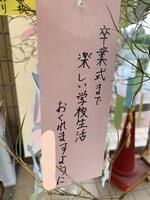

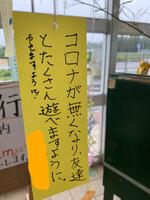

明日は七夕です。 7月6日(火)

短冊には様々な願い事が書かれてます。近くの夢、遠い夢、自分の夢、みんなの夢、そして現実的な希望。夢は思い続けることが大事です。願い続けることが大事です。必ず実現すると信じて、必ず実現させるという強い意志を自覚して、「Catch your dreams! ~夢をつかめ~」 (文責 海寳)

アサガオがたくさん咲いています。 7月6日(火)

一番多く咲いているのはだれのでしょう?

ちなみに、アサガオの花は、青系かピンク系または紫系がほとんどですが、一本の茎から咲く花は、同じ色なのでしょうか、それとも違う色の花も咲くのでしょうか。調べればすぐにわかるとは思うのですが、子どもたちからこのような疑問が出たら最高ですね♪ そういう視点の疑問を持てるような学習にしていけるよう、各先生方は授業を行っています。(文責 海寳)

花壇の畑はこんな感じです。

フッ化物洗口を行いました。 6月29日(火)

手順は以下の通りです。

①マスクをはずす。

②紙コップの洗口液をすべて口の中にふくむ(5cc)。

③30秒間「ブクブクうがい」を行う。(うがい5秒→何もしない5秒→うがい5秒→何もしない5秒→うがい10秒)

④紙コップにちり紙を入れて、紙コップに「うがい」をした洗口液をはきだす。

⑤マスクを着用する。

⑥紙コップの口を折り曲げて、ごみ袋に入れる。

※洗口後30分は飲食はしない。

※洗口後は、せっけんで手洗いと手指消毒を行う。

子供たちは洗口液の味が苦手なようで、渋い顔をしていましたが、2回目になると少し慣れてきて、みんな静かにブクブクを行うことができました。「甘い味にすればいいのに」と思っていたら、甘い味にすると子どもは飲んでしまうので、あえておいしくない味にしているとのこと。‥なるほど。自分の考えは浅はかでした。 (文責 海寳)

3年生 1年生とあそぼう会 6月25日(金)

「1年生は24人いるよ。何人の名前をおぼえているか、紙に書いてごらん」と訊くと、10人以上の名前を書けた人は1人という結果でした。

めあては、「一人でも多くの1年生の名前をおぼえよう!」として会に臨みました。レクを決めるときに、おにごっこやドッジボールなど、いろいろな意見が出た中で、「じゃんけん列車いいと思います。わけは1年生の教室から元気そうな声が聞こえてくるからです!」との意見。みんなも「あ~、たしかに!」との声。投票の結果、「じゃんけん列車」に決まりました。