文字

背景

行間

児童の様子

1年生 さんすう あわせていくつ? 4月22日(金)

1ねんせいのさんすうのじかんです。

せんせいのといかけに、げんきよくてをあげているこがいます。

ちょっとむずかしくて、よくわからないこもいます。

わかるけれど、どうこたえたらよいかまよっているこもいます。

てをあげていても、ひょっとしたらちがっているかもしれません。

こたえがひとつとはかぎりません。

いろんなこたえがあるかもしれません。

これこそがきょうしつのよさです。

みんながあたまをひねりながら「かんがえる」じかんです。

まちがってもよいのです。

まちがえたほうがわすれないかもしれません。

でも、まちがえたらちょっとはずかしくなります。

みんなそうです。

みんなまちがえるから、まちがえたときのはずかしさをしっているから、だれかがま

ちがえたときにゆるせるのです。

たいせつなのは、なんでまちがえたのかな?、どこでまちがえたのかな?、どこがち

がっていたのかな? と、じぶんでかんがえられることです。

みんなでかんがえてもいいですね。

そういうしゅうかんをつけましょう。

それをくりかえすことで、きがついたらびっくりするくらいべんきょうがすきになっ

ていることでしょう。

まちがいやしっぱいをくりかえしてはじめてわかることがあります。

できることがあります。

そういうしゅんかんがかならずきます。

べんきょうってたのしい! (ぶんせき かいほう)

5年生 四字熟語かるたに夢中! 4月21日(木)

やり方は簡単。四字熟語の初めの二字が読み札で、下の二字が取り札です。「ゆうじゅう」と読んだら、取り手は間髪入れずに「ふだ~ん」と声に出して返し、同時に札を探します。そうすれば、わからない子でも探せます。知っている子が黙って探すのはルール違反です。

記録用紙も用意してあるので、1回戦ごとに記録して、全員が1回読み手を経験したら、トータルの取り札の数で順位付けをします。読み手も全員が順に経験します。実は読むことが学習になります。また、「一長一短」や「一朝一夕」、「一進一退」や「一心不乱」のように、同音の読み札があります。読み手は、読んだ後すぐに机の真ん中に置いた本の上にカードが見えるように置くので、取り手はその字を見てどの四字熟語か判断します。注意深さと視野の広さ、そして反応の速さが身に付きます。

中学3年生でも、まるで小学生のように頭を突き合わせて、一心不乱に取り組むようになりました。

1グループは5人で、一人が読み手、あとの4人が取り手です。1周するのに5回戦やるわけです。四字熟語は50個です。3枚残しで終わりです。慣れてきたらメンバーを入れ替えます。それぞれの1位が集まったグループ、同様に2位グループ、3位グループ・・・と組んで行います。競争意識がさらに上がり、白熱した展開になります。

飽きてきたら、読み札と取り札を入れ替えてやります。「応報」と読んだら「因果」を探すわけです。なかなかのレベルです。でも、子供たちはこのほうが燃えます。

今回使ったかるたは自作のもので、2代目です。平成14年に当時中学2年生だった子たちに手伝ってもらって作りました。初代は、昭和62年に作って15年使いました。今の2代目は、すでに20年使っています。年季も入ってきました。

もう一段レベルが高いものも3セット作ってあるので、物足りなくなったグループがチャレンジしています。小学生の段階から取り組むことにより、相当数の四字熟語が覚えられるのではないかとひそかに期待しています。

5年生の子たちも、すぐにコツをつかみ、取った枚数を競い合っていました。今日わからなかった四字熟語を、家でたくさん覚えてきてくださいね。 (文責 海寳)

6年生 全国学力・学習状況調査 4月19日(火)

6年生は、出題の仕方に慣れるために、5年生の時から過去の問題に少しずつ取り組んできました。

また、良い意味での緊張感を持たせるために、隣の多目的室に机といすを移動させて、広い教室で問題に取り組みました。

手ごたえはどうだったでしょうか? 結果が来るのが楽しみです。8月ごろには届くと思います。今日できなかった問題は、今夜すぐに取り組み、今日中にマスターしておきましょう。 (文責 海寳)

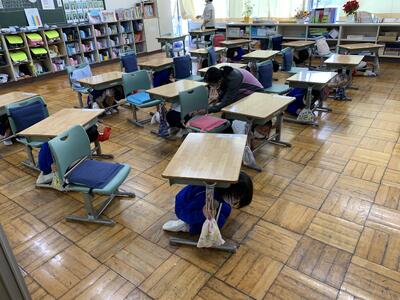

第1回避難訓練 4月18日(月)

今日は、地震想定です。放送によりまず一次避難です。机の下にもぐり、脚をしっかりとつかみます。

放送の合図で二次避難です。防災頭巾をかぶって、定められたルートを通って、グラウンドに避難しました。

避難の約束は「お・か・し・も」です。「おさない・かけない・しゃべらない・もどらない」です。

今日の訓練では、ほとんどの児童が約束をよく守って行うことができました。ただ、少しおしゃべりしてしまった人がいました。次の訓練の時には気をつけましょうね。

このあとは、バス乗車時の地震対応の訓練、不審者対応の訓練、火災時の訓練を予定しています。

また、天候の急変による引き渡し訓練も予定しています。実施の時期については、行事予定をご覧ください。 (文責 海寳)

1年生の小学校での生活が始まりました。 4月13日(水)

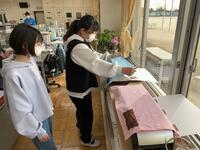

今日は、身体測定と視力・聴力検査を行いました。廊下ではおしゃべりしないで静かに待つことができました。

月曜日からはもうバス通学が始まっています。朝の時間に、バスの乗車練習を行いました。乗ったり降りたりするにも動きの決まりがあります。シートベルトをするとか、ランドセルはひざの上に置くとかなどです。話をしてもいけません。コロナウイルスの飛沫感染防止のためです。

また、スクールバスは、朝と帰りで座る席が変わります。席を覚えるのも大変です。とにかく、慣れるまではしばらく時間がかかるでしょう。

明日は何があるのか楽しみですね。 (文責 海寳)

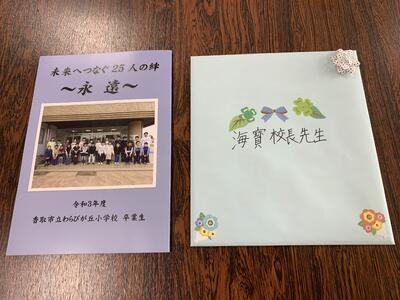

卒業証書授与式を挙行しました。 3月18日(金)

25名の卒業生は、中学校の制服に身を包み、緊張の面持ちで式に臨みました。

昨年に引き続き、来賓は2名のみ、在校生は5年生のみ参加で、4年生以下はリモートで参加しました。

短い時間ではありましたが、卒業生、在校生ともに良い姿勢で、本当に温かい気持ちになれる良い卒業式となりました。 (文責 海寳)

卒業式が近づいています。 3月16日(水)

担当のMさんは「校長先生、神南小からわらびが丘小までの3年間、いろいろとお世話になりありがとうございました」ときちんということができ、びっくりしました。まるで大人のような振る舞いにです。大人でもしっかりと言えない人もいるというのに、小学6年生とは思えません。

中身は、あとでゆっくりと読ませてもらいます。とても楽しみです。

6年生からは、もう一つプレゼントがありました。卒業制作で各クラスのCDラジカセのカバーと、職員室のラミネーターのカバーを作ってくれました。Tさん、Yさん、Sさんの3人で来てくれました。明るい色でサイズもぴったりです。かわいい刺繍もあります。とても上手にできました。ありがとうございました。大切に使います。

卒業式まであと2日です。(文責 海寳)

6年生 卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」3月9日(水)

卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」

わらびっ子祭り~リモートVersion~

1月から総合的な学習の時間で、卒業プロジェクト「未来へつなぐ25人の絆」の活動が始まりました。

プロジェクトの1つとして、交流活動を計画しました。卒業生からは、「卒業前に下学年と交流したい」「交流を通して、下学年に楽しんでもらいたい」など思いからリモートでの「わらびっ子祭り」を企画しました。

3月9日(水)は、6年生を送る会で先頭に立って運営してくれた5年生を招いて行いました。

リモートの画面越しではありますが、5年生チーム対6年生チームで分かれて、「謎トレ」「言葉遊び」をして楽しみました。謎トレでは、難しい問題でしたが、友達の話し合いながら答えを見つける姿が印象的でした。言葉遊びでは、「○○える」「○○う」で終わる言葉を探すゲームを行いました。今まで学習してきた言葉など思い起こしながら書いていました。

わらびっ子祭りを終えた5年生からは、「6年生が言葉遊びでたくさんの言葉を書くことができてかっこよかった」「みんなで協力して問題を解くことができてよかったです」と感想をもらいました。

卒業をあと数日に控え、5年生との最後の交流活動を通して、下級生や友達との「絆」が深まっていくことを実感しました。

5年生のみなさん ありがとう!

次回は、3月10日に4年生とのわらびっ子祭りを行います。(文責:萩原)

4年生 国語 続「木竜うるし」 3月8日(火)

昨日作成していた人形が完成して、今日は発表練習です。今日の学習課題は、「登場人物の性格や気持ちを想像して発表に生かそう」です。

子供たちは、何度も教科書の文を読み返しながら、いろいろな読み方を試していました。大きな声で読むのか小さな声で読むの、静かに読むのか強く読むのか、ゆっくり読むのか速く読むのか、抑揚は、アクセントは、声のトーン一つで人物の気持ちが変わってしまいます。一番しっくりくる読み方になるまで、何度も練習していました。アウトプットのための思考がフル回転しています。納得いくまでやってください。 (文責 海寳)

1年生 生活科 「ぽかぽか大さくせん」 3月7日(月)

1枚一枚のハートには、子供たちがお家でお手伝いをした様子が書かれています。ねらいは、「家族を笑顔にするために」です。具体的には、それまでお家の人にやってもらっていたことが少しずつ自分でできるようになったこと、自分の役割をきちんとこなせるようになったことで家族の一員として存在感を自覚できるようにすることなどです。

ピンクのハートが少しずつ増えているようです。多い子はもう10枚を超えています。

書かれている内容を紹介します。

・おこめをとぐのを手伝いました。

・くつをそろえました。

・ごはんのときはしとおさらをならべました。

・おふろあらいをしました。

・せんたくものをたたみました。

・あらったおさらをふきました。

・おかさんにおちゃをついであげました。

・げんかんそうじをひとりでしました。

・おとうとのめんどうをみたよ。

・おじいちゃんのかたをもんであげた。

・うわばきをあらったよ。

・くさとりをしたよ。

・おばあちゃんのかたたたきをやったよ。

これからもたくさんのぽかぽか、お願いします。 (文責 海寳)

4年生 国語 「木竜うるし」 3月7日(月)

人形劇は二人一組で行います(一人のところもあります)。授業で学習した、人物の内面を詳しく読み取って、人形劇に生かせるといいですね。 (文責 海寳)

6年生を送る会 ~リモートバージョン~ 3月2日(水)

2時間目と3時間目の時間を使って、6年生を送る会が行われました。

6年生を送る会を企画・運営する5年生は、「今までにない『すごい会』にしたい」と準備を進めてきました。「すごい会」の合言葉は、「笑顔」「思い出」「気持ちよく」です。リモートでの送る会は、まさしく今までにない「すごい会」です。

リモートの画面越しでも、お世話になった6年生に楽しんでもらえるように、感謝の気持ちが伝わるように、各学年の発表も工夫を凝らしたものとなりました。

2年生は、「ブレーメンの音楽隊」の音読劇をしました。そして、ブレーメンのつながりで、6年生が1年生のときの「送る会クイズ」を出して、6年生に考えてもらいました。

3年生は、「ピタゴラスイッチ」を作りました。理科で学習した「風の力」「磁石の力」「おもさ」などを上手に取り入れて楽しみながら作りました。

4年生は、お世話になった6年生の願いをかなえようというコンセプトで、合奏曲『まほうのすず』をプレゼントしました。

5年生は、6年生を送る会の途中に自分たちで作った動画を流したり、6年生の思い出写真をムービーにして配信したりしました。

6年生からも、お礼のメッセージと動画の配信がありました。動画では、マジックショーや楽器演奏、ダンスが披露されました。

学年の発表が終わるごとに、校内は大きな拍手に包まれました。同じ空間にはいませんが、全校が一体となって6年生を送る会を行っているかのような雰囲気に、6年生も終始笑顔でした。会が終わってから、「リモートでも楽しかった!」「ぼくたちのためにありがとう!」と6年生が下学年の子たちに声を掛ける姿が見られました。

新型コロナの中でも、「6年生のために送る会をやりたい!中止にさせたくない!」という気持ちで、子供たちも教師も気持ちを一つにして準備を進めてきました。新しいことに挑戦することに、不安や苦労もありました。しかし、終わってみると、「リモートの送る会も良さがたくさんある」という気づきが多くありました。5年生が目指し、全校で作り上げた6年生を送る会。みんなの心に「6年生を送る会、すごかったな~」と残るかな。(文責 岡澤)

1

6年 外国語 佐原中学区の小学校とオンラインで交流 2月28日(月)

ずっと構想していたのですが、やっと始められたという感じです。

今日は、各小学校とも10のグループに分かれてオンラインのテストを行いました。声が届いているか、画像の状態はどうかなどを試しました。

時間にして約20分。それでも、子供たちは画面越しに手を振って、交流を楽しんでいました。

4月からは同じ学校に通います。同級生になるお友だちもいるかもしれません。すでに知っている友だちもいます。学校に居ながらにして、このような交流ができるのがオンラインの魅力です。英語で、しっかりと自己紹介をしてアピールしてみましょう。 (文責 海寳)

2年生 図工 張り子のお面が完成しました。 2月25日(金)

チーム名を考えたくなります。このお面を使って劇をやったらおもしろいかもしれません。

劇団〇季のような雰囲気も醸し出しています。

お面の下の素顔は見せられません。それは秘密です。ただ、満面の笑顔であることだけは間違いありません。

楽しい学習になりました。 (文責 海寳)

ふ~、やっとテストが終わりました。 2月18日(金)

6年生は、ちょうどあと一か月で卒業です。 (文責 海寳)

2年生 図工 張り子でお面を作ったよ。 2月18日(金)

まず、お面の土台を作成します。角(つの)の部分は紙コップやプスチックのコップを切って丸めて作りました。そこに水性のりに浸した薄い色紙を重ねて貼っていきます。子供たちは、出来上がりを想像しながら、1枚1枚丁寧に紙を貼っていきました。

佐原には有名な鎌田張り子屋さんがあります。鎌田張り子屋さんにも負けないようなお面が仕上がるといいですね。出来上がりが楽しみです。 (文責 海寳)

県標準学力テストを実施しました。 2月17日(木)

1・2年生にとっては初めての学力テストです。問題の量も、いつものプリントやテストよりもだんぜん多くあります。

今日はこくごだけです。聞き取り問題もありました。

担任の先生からやり方の説明をよ~く聞きました。みんな最後まで一生懸命考えて、しっかりと取り組むことができました。

3年生以上は複数教科行いました。どうだったでしょうか。普段の勉強の成果が十分出せたでしょうか。

このテストは、県の平均と比べることができます。今回の結果を受けて、自分の課題を知り、新年度までに少しでも克服するための努力をしてほしいものです。

明日はさんすうです。明日もがんばりましょう。 (文責 海寳)

わんぱく大集合! 2月14日(月)

今日の業間休みは、グラウンドがぬかるんでいたので、外に出ずに中で静かに過ごしました。

ところが、昼休みになり、グラウンドの真ん中が乾き始めました。もう黙ってはいられません。

職員室にやってきて、「グラウンドで遊んでもいいですか?」との声が聞こえてきました。「乾いているところだったらいいよ」と。

すると、一目散にグラウンドに走っていきました。ねらいは、体育館の北側のひさしの下です。屋根に積もった雪が、屋根から落ちて解けずにたまっていたのでした。凍って固くなっていたのですが、おかまいなしです。さっそくかたまりにして投げ始めました。南側のひさしの下にもたまっています。

雪は結構固くなっていたので、雪合戦できるほどではありません。それでも、雪の感触を楽しんでいました。

数人の子供たちが大きな水たまりのふちに集まっています。水たまりに向かって、土のかたまりや雪を投げ始めました。楽しそうです。いつもは水たまりがあるときはグラウンドは使用禁止です。今日は、雪が残っていたこともあり、特別に許可しました。水辺はいつでも楽しいものです。子供たちの本領発揮です。ただ、ぬかるみにはまって、一人二人は転んでドロドロになってしまうのでは、と心配していましたが無用でした。

砂場には、4年生が作ったらしい砂山が水に囲まれて、まるで噴火した海底火山のようになっていました。珍しい光景です。子供たちは、チャイムとともに、みんな昇降口に向かって駆け出して行きました。昼休みの一コマでした。 (文責 海寳)

放課後補充学習開催中。 2月4日(金)

1月18日から始まった放課後の補充学習。週3回、放課後の30分の時間を使って基礎学力アップに励んでいます。4年生以上が対象ですが、週1日は3年生も参加します。

普段は3学年を6つに分けて、6教室を使って少人数で実施します。内容は個別に違います。各自が必要な学習を行い、先生に質問する形で教わるというものです。

指導する先生は、低学年の先生も含めた全職員で、都合がつく先生にお願いしています。ただ、毎回ほとんどの先生方が協力してくれています。感謝です。

もともとは、学力の個人差が大きいという実態から、中学校にあがるまでになんとかしなければという切実感からくるものでした。加えて、コロナ禍ということもありますが、小学校の部活動がかなり縮小されたことも一因です。ミニバスや駅伝がなくなったので、放課後の時間を使えるのではという提案からのスタートです。

全13回を予定しているので、残りはあと4回です。集中して充実した時間にしましょう。 (文責 海寳)

1年生 生活科 昔遊び発表会 2月2日(水)

昔遊びの発表会をしているのでした。お手玉、けん玉、こま回し、あやとりです。

ちょうどこま回しの発表をしているところでした。みんな上手に発表できました。 (文責 海寳)

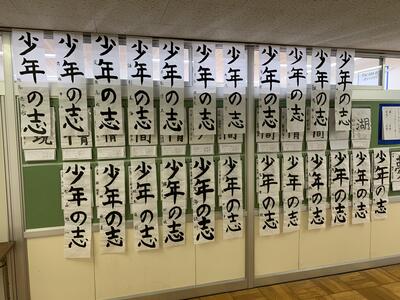

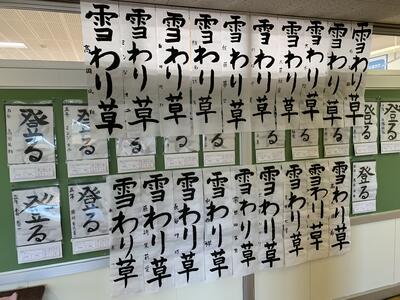

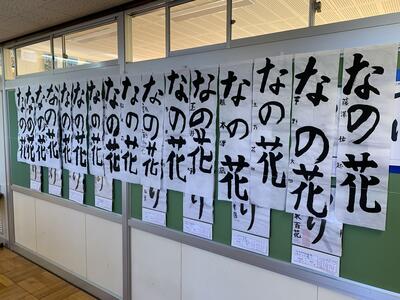

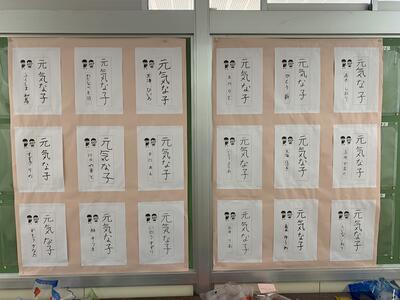

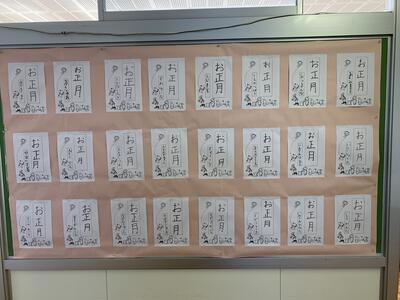

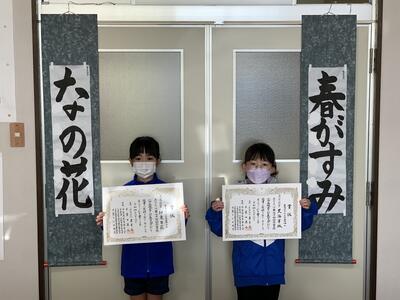

書初め優秀作品 2月2日(水)

ダイナミックな書きぶりは迫力が感じられます。点画の力強さとともに流れるような優美さも持ち合わせています。

これからも練習を重ねて、ますます素晴らしい字が書けるようにがんばってくださいね。

私も練習したくなりました。 (文責 海寳)

1年生 生活科 昔遊びに夢中です。 2月1日(火)

簡単な道具で、体を使って、頭を使って、コツがつかめればうまくいく楽しさ、コツがつかめるまでの難しさ、さまざまな体験ができます。

もう、みんなできるようになったら大騒ぎで

「見て、見て~」です。

たこ揚げも、最初は走り回って高く上がる凧を楽しんでいましたが、風をうまくつかまえた子が遠く高くまで上げている様子をみると、風を待って揚げるなど工夫が見られました。

できなくて悔しがる子も多く、できるまで何度でも挑戦する姿が見られました。 (文責 海寳)

図書館大盛況! 1月21日(金)

本校では、今年の目標を「楽しくべんきょう日本一」としました。まさに、楽しい読書=べんきょうですね。

本の陰から、何者かが顔を出していました。「おぬし、だれじゃ!」(文責 海寳)

立派な作品が並びました。 1月14日(金)

冬休みにお家でたくさん練習したと言っていた子もいました。各学年とも立派な作品が出来上がりました。昨日の放課後に、先生方全員で審査をして、各クラス4~5名の金賞を決定しました。あとで賞状を授与します。これからも上手に字を書けるようにいっぱい練習しましょう。 (文責 海寳)

1・2年生 家庭教育学級 バルーンパフォーマンスに大興奮! 1月12日(水)

アヴェ・マリアのBGMの調べに乗って、ただの風船がプードルやトンボ、かぼちゃにリスと、魔法のように次々に変身していく様を、子供たちは口をあんぐりと開けて見るしかありません。トトロやアンパンマンも飛び出しました。そのたびに喚声が上がります。

続いて、親子で体験コーナーです。犬とキリン、お花に挑戦です。

親子でバルーンづくりに夢中になり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。楽しい時間を過ごしました。講師の伊藤先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

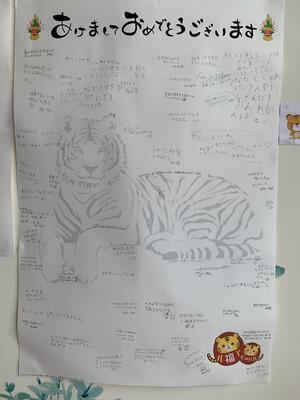

わたしの願い ~ジャンボ年賀状~ 1月11日(火)

一筆入魂! ~書初め大会~ 1月11日(火)

どの教室もシーンとして、集中して書いているのが伝わってきます。上手か上手ではないかではなく、どれだけ心を込めて書けるかです。一画一画を丁寧に、ときには慎重に、ときには大胆に、そのせめぎ合いの中で思い切って書けるかです。

どの子も、自分の書いた字に満足がいかなくて苦しんでいます。いい経験です。清書には満足のいく字が書けたのでしょうか。楽しみです。

1・2年生は、フエルトペンによる硬筆です。毛筆は3年生からになります。ただ、毛筆のねらいは、硬筆で形を整えて書けるようになるためのものです。適切な筆圧で書けるように、そして一文字一文字の字形のバランス、全体の字のバランスを整えて書けるようにすることです。

冬休み前に各学年ごとに練習会を開き、冬休みに各自お家で練習してきました。そうとう練習したな、と思わせるほど腕前を上げた子もいます。大切なのは「もっと上手に書きたい」という思いを強くさせることです。

文字は、自分が上手だと思う字をまねることから始まります。「あんなふうに字が書けるようになりたいな」と思うことです。そして、どう書いたらあんな字になるかな、と工夫することです。その繰り返しの中で自分の字が確立されていきます。

現代は、ワープロ(ワードプロセッサ)が普及・進化して便利な時代になりました。デジタル社会の恩恵です。しかし、そのような世の中になって、逆に自筆や毛筆の価値が見直されてきています。書道パフォーマンスもその一つかもしれません。テレビに映る番組タイトルも毛筆でかかれたものが結構見られます。

年の初めに手書きの良さを感じてくれれば幸いです。 (文責 海寳)

冬休みが明けました。 1月6日(木)

今日は、気温が上がらない日です。朝からジェットジーター、いやジェットヒーターとストーブを焚いて体育館を温めていたのですが、やはり時間がかかります。今日は校長の話だけなので、5分以内に終えますとはじめに伝えました。

話の内容は以下のとおりです。

① 休み中大きな事故の報告もなく、みんなが元気に登校できて安心したこと。

② 「1年の計は元旦にあり」から、今年の計画やめあては考えられましたか。心の中でつぶやいてみてください。

③ 昨年は「えがおであいさつ日本一」を掲げて大きな成果を上げました。今年は、これを続けつつ「楽しくべんきょう日本一」を目指しましょう、と。ポイントは「とくいわざをつくる、のばす」です。算数の計算がはやくてせいかくとか、漢字はまかせなさいとか、本を読む量はだれにも負けないとか、運動や音楽、図工などどの科目でもいいので、ぜひ得意技をつくりましょう、と。

今年1年をかけて努力を続けて、めあてを達成できるようにしましょう、と呼び掛けて話を終えました。話は3分30秒でしたので、約束は守れました。

階段踊り場のジャンボ年賀状には、さっそくめあてを書きこむ子がいました。6年生は、中学入学後の願いを書きこんでいました。ぜひ達成できるといいですね。

この1年が、ほんとうに充実した1年となることを祈っています。 (文責 海寳)

ちびっこ駅長お疲れさまでした! ~トランスイート四季島~ 12月25日(土)

この日は、JR東日本の豪華寝台列車「トランスイート四季島」が佐原駅に立ち寄る日です。本校から2名のちびっこ駅長が大役を任せられました。

白い制服と帽子がとても似合ってます。四季島のお客様のお見送りを、佐原駅長さん、チーバ君、ちゅうけいSUN、駅長犬とともにしっかりと行うことができました。発車の合図は、ハンドベルです。大きくゆっくりと何度も鳴らしながら発車を知らせ、四季島はすべるように佐原駅から小田原に向かっていきました。2人とも緊張した面持ちでしたが、ゆるキャラが現れると笑顔になり、ふれあいを楽しんでいました。良い思い出になりましたね。たいへんお疲れさまでした。忘れられないクリスマスになりました。 (文責 海寳)

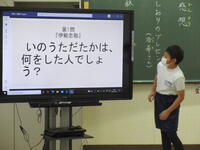

深い学びへの誘い 6年 国語科「きつねの窓」 12月20日(月)

6年生は小学校での学習の終盤を迎える段階になりました。現在は物語文として有名な「きつねの窓」の学習をしています。この単元では、校長先生が授業をしてくださり、「物語の謎を解明しよう」という学習のめあてで子どもたちは学習をしています。

今日の授業では、25ある謎を解明するためにグループで協力し、「脳に汗をかく」勢いで思考、共有、発表をしていました。「なぜ(ぼく)は、大切な銃を渡してしまったのか?」「一人ぼっちではなく、一人ぽっちなのか?」「おみやげのなめこには何か意味があるのか?」など一つ一つの質問に対し、文や言葉、そして時にはたった1つの読点を根拠に「協働し」「深く」考え意見交換しました。国語科のキーワードである「言葉による見方・考え方」を働かせることで、「言葉の意味」「言葉の働き」「言葉の使い方」に着目する力が養われているように見えました。

これから中学・高校と続く学習では、どの教科の学習でも知識を身に付けるだけでなく、「リーディングスキル」を駆使し、様々な条件を考慮し、判断し解答を導くスタイルに変わっていきます。子どもたちは、「少し難しいことをしたがる。=知的好奇心をくすぐられる」学習を好みます。子どもたちのいきいきとした表情からは知的好奇心に火が付いたような状態に見えました。知的好奇心をくすぐる学習から確かな力を身に付け、さらに「深い学び」ができる子どもたちになってほしいと思います。

物語文と並行して、毎時間の始めに実施している「漢字テスト」でも、方法にひとひねり加えられていました。たった10問ですが、子どもたちの「絶対に満点を取るっ!」という強い意欲が感じられて、とても印象に残りました。校長先生、ありがとうございました。 (文責:中村)

1年生 生活科 冬をみつけよう 12月20日(月)

1年生は、1時間目に「冬を見つけよう」ということで、さっそく外に出て、霜柱や水たまりが凍っているところで冬を感じる学習を行いました。学習というよりは肌で感じました。

先週の大雨でできた水たまりに厚い氷が張っていました。暑さは1センチぐらいはあります。子供が乗っても割れません。子供たちは足で強く踏みつけて、割れる氷を楽しんでいます。そして、必ず見せに来ます。

謎の動物の足跡も凍っていました。たくさんの冬を見つけることができました。 (文責 海寳)

2年生 町たんけんの発表会 12月10日(金)

わらびが丘小学区にある「すてきな場所・人」を見つける町探検。今年は3か所を見学させていただきました。保護者の方への発表、1年生への発表だけでなく、作文に書いたり、絵に描いたりと、多くの面で学習に生かすことができました。

見学に協力していただいた鈴木梨園さん、京成バラ園佐原農場さん、イグレットさん、ありがとうございました。 (文責 北﨑)

①鈴木梨園さん・・・ポスターでの発表

②京成バラ園佐原農場さん・・・紙芝居での発表

③乗馬クラブ イグレットさん・・・ペープサート(人形劇での発表)

タブレットに保存してある写真をモニターに映し出して説明することもできました。タブレットの使い方に少しずつ慣れてきています。

2年生 ポップコーン大試食会 12月17日(金)

香ばしい、いい香りが1階廊下に漂いはじめ、家庭科室に行ってみると、なんと、みんなでポップコーンをほおばっているじゃありませんか!

「校長先生も食べますか?」

「ちょっと食べたいな。校長先生にもくれるの」

「いっぱいあるからいいよぉ」

まだ湯気が立っている、できたてのポップコーンです。

味は、塩味、カレー味です。給食を食べた後でしたが、みんなおいしそうに、ペロッとたいらげていました。 (文責 海寳)

書初め練習会 12月16日(木)

注意点をしっかり聞いた後、各自で練習を始めます。多目的室には墨のいい香りが漂っています。

たくさん練習して、満足のいく1枚を仕上げてください。冬休み中も練習しましょうね。 (文責 海寳) ※写真は、5年生の様子です。

4年生 佐賀県鹿島市立浜小学校とのオンライン交流③ 12月16日(木)

前回は、浜小学校の児童が、地域自慢を紹介してくれました。

今回は、わらびが丘小の児童が地域自慢をする番です。

オンラインがつながると、浜小のお友達の姿がモニターに映し出されました。同じ様子が向こうにも見えています。みんなで手を振りながら、

「こんにちは~!」

「こんにちは~!」

もうすでに友だちです。

「あれ、席がえした? いいなぁ~」

「そっちも席がえしたでしょっ!」

「制服いいなぁ~」

「私服いいなぁ~」

などというやりとりからのスタートです。

子供たちは、前回の交流を通じて、

「どうすれば見やすい資料になるかな」

「どうすればわかりやすい説明になるかな」

「どうすれば楽しい発表になるかな」

「マイクとの距離は」「話すスピードは」「どんな言葉を選んだらいいかな」

など、相手意識をもって準備に取り掛かりました。

発表は、パワーポイントを使って行いました。写真やグラフ、説明などをバランスよく配し、できるだけ言葉での説明を少なくしました。

発表のあとで、クイズをやるのもお約束です。発表内容の振り返りにもなります。

最後に、浜小の児童からの感想や質問を受け、答えられる人が手を挙げて答えるという、ほんとうの意味での交流が行われ、オンラインを閉じました。

今日は、千葉日報社からの取材もあり、子供たちもやや緊張していました。授業の終了後に、担任のH先生が「インタビューを受けたい人」と訊くと、「ハイッ」と10人以上が手を挙げました。最後はじゃんけんで2人に絞りました。

今日のような活動は、将来、社会に出た時にきっと役立つでしょう。そういう意味での総合的な学習の時間でもあります。

後日、新聞に載るのを楽しみに待ちましょう。

鹿島市立浜小学校の皆さん、ありがとうございました。この縁が、今後も何かの形でつながっていけると幸いです。次の機会があることを祈っています。 (文責 海寳)

図書委員会 ~図書まつり~ 12月15日(水)

内容は、図書委員会の運営・進行による、

①エプロンシアターによる読み聞かせ

②図書クイズ

③しおりのプレゼント です。

エプロンシアターでは、語り手と登場人物のそれぞれを図書委員が分担して読み、真ん中でエプロンを舞台に「おむすびころりん」を題材にした人形劇を行いました。

さすが図書委員だけあって、読むのはとても上手です。声色(こわいろ)を変えて、まるでおじいさんが本当にしゃべっているかのように読みます。それぞれの担当が、あまりにも上手に読むので、エプロン上の人形の動きとともに、みんなお話の世界に引き込まれていきました。相当練習を積んだのでしょう。練習の成果が十分に表れていました。

シアター用エプロンを着用して、ポケットからおじいさんやおにぎりなど、ドラえもんのポケットのように、タイミングよくつぎつぎと人形を操るHさん。エプロンにはさまざまな仕掛けがしてあって、ポケットを広げるとネズミが住む地中の世界が広がります。そのたびに、観客席から声が上がります。とても上手にできました。

図書クイズでは、本の内容に関するクイズです。でも、3択なので必ず答えられます。学年によって難易度を変えて、みんなで楽しく参加しました。

進行係をはじめ、各担当がよく役割を果たしていました。招待された児童も、全員がじっくりと聞き入っていて、みんなでお話の世界に浸っていました。

図書委員会の皆さん、お疲れさまでした。 (文責 海寳)

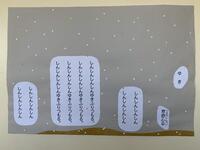

こちらは、言葉の教室入口の掲示物です。季節の詩が掲示されています。現在は、まどみちおさんの「いちばんぼし」と、草野心平さんの「ゆき」が掲示されています。

音楽の授業に行く時に、ぜひ、足を止めて詩を読んでみてください。こちらはわかば学級のS先生が作成しています。 ※図書委員会の活動ではありません。

5年生 校外学習 栽培漁業センター&大野潮騒はまなす公園 12月9日(木)

鹿嶋市にある栽培漁業センターでは、魚4種類と貝2種類を卵から孵化させ、ある程度の大きさになったら海に放す取り組みを続けています。今日は、ヒラメとアワビについて詳しく説明を受け、タッチプールでのふれあいやえさやり、水槽での生育状態の観察を行いました。

海沿いということもあり風が冷たく、外での活動はどうかと心配していたのですが、子供たちは全く平気で、タッチプールでの触れ合いに夢中でした。腕まくりをして冷たい水に手を入れて、ヒラメをすくったり、ナマコやヒトデに触ったりと、初めての体験に大興奮でした。アワビの稚貝を観察したのですが、その価値についてはあまりピンと来ていない様子でした。

その後、潮騒はまなす公園に移動して、まず昼食をとりました。プラネタリウムまで少し時間があったので、楽しみにしていたジャンボすべり台に挑戦です。鹿島灘にすべりおりる感覚の全長154mのすべり台です。すべり終わった後は「おしりが熱いっ」と言っていました。すべったのは2本だけでしたが、みんな満足気です。

プラネタリウムは、今夜の鹿嶋市の星空を再現していました。コロナ禍ということで20分という短い時間でしたが、星空のロマンを十分感じることができた時間でした。

タワーにも上りました。海は大荒れで、白波が立っていました。筑波山がかすんで見えましたが、富士山は見えませんでした。この季節は、天気が良ければ富士山や東京スカイツリーも見えるとのことです。短い時間でしたが、十分満喫しました。

このタワーには「宇宙展望塔」という名称がつけられています。宇宙が見えるのかな、というロマンにかられます。でも、夜空を見上げれば、地上からいくらでも宇宙は見ることはできますからね。プラネタリウムが併設されているからこの名称なのかな、とも思いました。

ちなみに、茨城県は「日本一のタワー県」という情報がありました。確かに、神栖市の港公園や霞ケ浦、大洗などいくつかはすぐに出てきます。有名な牛久大仏も展望室を備えているのでタワーと言えなくもないでしょう。千葉県には、千葉市のポートタワーと銚子市のポートタワーぐらいしか思い浮かびません。

また、茨城県は日本の衛星放送発祥の地でもあると、その昔に中学校の修学旅行のバスガイドさんが教えてくれました。私が生まれた年である1963年の11月20日に茨城県多賀郡十王町(現・日立市十王町)に巨大なパラボラアンテナの施設が開設され、3日後の23日に日本初の衛星通信実験が行われる予定だったと聞きました。初の日米間テレビ衛星中継では、ケネディ大統領からのメッセージ映像が届けられる予定だったそうです。ところが・・・、実際に飛び込んできた初の衛星中継映像は、同日に起こった「ケネディ大統領、テキサス州ダラスで暗殺」というショッキングなニュースだったそうです。記念すべき日本初の衛星放送は、悲しい事件になってしまったというものです。

その後、この施設を介して、メキシコオリンピックやアポロ11号の月面着陸などのニュースを日本中に配信してきたそうです。

このように、茨城県は宇宙を通して世界中とつなげる大事な役割を果たしていたのですね。余談はこれくらいにしておきましょう。

さて、帰りのバスの中は・・・もちろん、みんな夢の中です。お疲れさまでした。 (文責 海寳)

1年生 生活科 「あきまつり」 12月2日(木)

「きょねんわたしたちもやったなぁ~」

と思い出しながらも、1年生の説明を聞いて、1年生以上に楽しんでいました。1年生も、練習の成果を発揮して、きちんと説明することができました。

6種類の出店を出しました。①どんぐりめいろ ②けんだま(まつぼっくり) ③どんぐりごま ④カードあて(落ち葉の神経衰弱) ⑤やじろべえ(どんぐり) ⑥オナモミダーツ

時間が来たら移動して、全部の出店を体験しました。みんな、楽しくできました。 (文責 有田)

冬のわらびが丘大接戦! 第2回マラソン大会 12月2日(木)

今年のマラソン大会は、校歌にもある「力いっぱい 仲間とともに」という言葉がふさわしい大会でした。11月から業間マラソン、体育科の授業、試走練習と練習を頑張り、今日の大会をむかえました。子どもたちは、昨年度の記録を参考に、自己記録へ挑戦しました。

大会では、ベスト記録を出すために、スタートダッシュをする人、ラストスパートをいつもよりも速くしかけた人、子どもたちの大会にかける熱い思いがとても伝わりました。

大会の準備や後片付け、発走のサポートを5・6年生が進んで行い、自分たちで大会を作る意識を持っているようにも見えました。1~4年生は、たくさんの拍手で走る選手を応援し、みんなが力をもらって最後のダッシュができているようでした。

大会後の閉会式では、「今日の大会で、全力で頑張ったと思う人?」と尋ねると、80人くらいの人が手を挙げていました。1つの行事を通して、持久力、精神力そして仲間を思う力と多くの事を学べた行事になったと思います。

各学年男女の第1位は以下の通りです。

1年男子 Yさん 記録4分36秒 1年女子 Tさん 記録5分01秒

2年男子 Tさん 記録4分25秒 2年女子 Tさん 記録5分04秒

3年男子 Sさん 記録5分25秒 3年女子 Iさん 記録6分06秒

4年男子 Tさん 記録5分16秒 4年女子 Tさん 記録5分21秒

5年男子 Tさん 記録6分05秒 5年女子 Fさん 記録6分15秒

6年男子 Tさん 記録6分13秒 6年女子 Oさん 記録6分37秒

全校児童の素晴らしい頑張りにとても感動した一日でした。(文責:中村)

折り紙の大作をもらいました。 11月29日(月)

ひし形を16個組み合わせて大きなひし形をつくっています。「のりは使ってません。組み合わせてあります」とのことで、どう組み合わせたのかもわからないほど精巧にできています。

Mさんは、以前から「校長先生、知ってますか?」と必ず問題を出してきます。自然科学や歴史、地理など様々なジャンルについての問題はレベルが高く、「え~、わからないなぁ、降参」という場合がほとんどです。「なんでそんなに知ってるの?」と、つい訊いてしまいます。好奇心が強く、何にでも疑問をもつ姿勢は、まさに私が目指している児童像です。

ひし形の定義を訊いてみると、すぐに答えられました。「4辺の長さが同じ、向かい合う角の大きさが同じです」さすがです。参りました。なぜひし形をくれたのかはわかりません。ただ、英語ではダイヤモンドなので、「もっとも固い、価値がある、輝きを放つ」などの意味をあてはめてもいいのかなと想像します。私の宝物が一つ増えました。いつでも輝きを放つMさん、ありがとう。 (文責 海寳)

校長室の入り口に下がっている「おにぎり子ちゃん」です。紙粘土でできています。6年生のHさんが以前くれたものです。ドアの上のほうにつけたのですが、低学年の子は、必ずすぐに見つけて反応します。「うわぁ~、なに?これ」「おに ぎり子ちゃんだって~」「かわいい~」「ほしい~」

かなりの人気者です。

3年生 国語 「読書カードを作ろう」 11月26日(金)

自分が選んだ本を友だちに紹介するために、本の内容を分かりやすくまとめなければなりません。

子供たちは、本を読んだ感想を書いてから、そう思った理由を書くのです。

「わたし(ぼく)は、主人公が~したのは〇〇〇と思います。わけは、~~だからです。」

しかし、そう思った理由がなかなか書けません。その気持ち、すごくよくわかります。私は、今でこそ国語の教員をしていますが、小学校時代は、この手の学習が大の苦手でした。今は偉そうに国語を教えていながら、書くことはそれほど得意ではなかったのです。実は今でも得意ではありません。ですから、書けない子の気持ちは痛いほどよくわかります。

でも、3年生の子たちは、分からなければ担任のS先生に教わりながら、黙々と自分の課題に取り組んでいました。出来上がりが楽しみですね。 (文責 海寳)

おイモおいしぃ~! 11月25日(木)

3種類を食べ比べということで、べにはるか、べにあずま、シルクスイートをいただきました。たぶん、写真の左からの順番と合ってると思うのですが、自信はありません。子供たちの一番人気は、やはりシルクスイートでした。私は、べにはるかも甘くておいしいなと感じました。でも、いずれも甲乙つけがたく、おいしくいただきました。

先日、青森のリンゴ農家の方が「青森ではリンゴを輪切りにして食べている」とテレビで言っていました。そうすれば、皮ごと食べられると。確かに、食べやすそうでした。魚もそうですが、皮と身(実)の間においしさがつまっているそうで、おイモやブドウも皮ごと食べるのが、最も栄養を余すことなく摂れるらしいです。私は、皮が大好きなのですべて食べてしまいます。

子供たちは、給食を食べた後でしたが、まったく問題なく、もりもりと食べていました。おイモのおいしさを、ぜひ佐賀県鹿島市とのオンライン交流の際に伝えてほしいと思いました。 (文責 海寳)

避難訓練&消火訓練を実施しました。 11月25日(木)

今回は理科室から出火したという想定です。「火事だぁ~!!」という叫び声と笛の合図で避難開始です。

防災頭巾をかぶり、口にハンカチをしっかり当てて「おかしも(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない)」の約束を守ってグラウンドに避難します。防火シャッターが閉まっている想定で、横の緊急避難口から避難しました。

今日は、香取消防署から4名の方に来ていただきました。

そのあとで消火訓練を行いました。

また、初期消火とは、自分の背丈よりも火の高さが低い時に有効で、背丈を超える高さは危険だそうです。

中にはピンクの粉の消火剤が入っていて、連続で15秒もつということです。使用方法は、まず黄色のピンを抜き、ノズルの先を手でしっかりと持ち、黒いレバーを押すように握ります。「ピン、ポン、パン」と覚えてくださいと言われ、子供たちからは声が上がりました。

続いて、初期消火訓練です。6年生が水消火器で体験しました。熱くない安全な距離まで近づき、ほうきではくように噴射剤をまきながら近づき、最後に火点に向けて勢いよく放出しました。実際には炎にかけても意味はなく、燃えているものにかけるそうです。A先生とH先生も体験しました。

終了後には、1年生と3年生がポンプ車を見学しました。

1年生は国語の「はたらくじどうしゃ」で勉強したばかりです。3年生は、このあと社会科見学で消防署に行く予定です。

4名の署員の皆様、ありがとうございました。 (文責 海寳)

マラソン大会試走を行いました。 11月24日(水)

真っ青な青空です。風はやや冷たかったものの、走り出したら逆に気合が入ります。本番そのもののがんばりに、お手伝いをしてくれた6年生も一生懸命応援しました。

本番まであと業間マラソンは2回です。体育の時間も走るかもしれません。マラソンは自分との戦いです。苦しさに負けてあきらめそうな「自分に勝つ」ことを目標に、がんばってください。

「全員が自己ベスト」

これは、この夏に行われたパラリンピックのスローガンの一つです。わらびっ子も「全員が自己ベスト」をめざして、最後まで走り切りましょう。 (文責 海寳)

5年生 校外学習~水郷小見川青少年自然の家~ 11月24日(水)

到着してすぐカレー作りに取り掛かりました。子供たちは「カレー」「お米」「薪(まき)」の3つの役割を分担して行いました。この日に向けて、お家でカレー作りの練習をしてきた子もいるほど、心待ちにしていた活動です。

カレー担当の子は、火が通りやすくなるよう、家庭で作るよりも薄く切れるように、慎重に包丁を使っていました。お米担当の子は、水の量に要注意です。計量カップがなくても指で水の量を量る方法を教わりました。お家でも聞いてみてください。薪担当の子は、薪割りをして火にくべました。Sさんは煙が目に染みたとみえて「う~!痛くて前が見えない」と言いながらも、めったにできない体験を楽しんでいました。

午後は、「極秘プロジェクト」に挑戦です。グループに分かれて謎解きをすることです。時間内にゴールできたのは4チームのうち2チームだけでした。すべてのチームが宝箱まではたどり着くことができたのですが、鍵を開けるための謎がとにかく難しい!

「これって50音にすると?」

「数字に直すのかも」

と、最後には別のグループも集まり、みんなで知恵を出し合いましたが、結局開けることはできませんでした。頭を抱えながらも、楽しく協力し合った謎解き。最高の思い出の一つとなりました。

本当はもっと暖かい時期に行って、カヌー体験やプラネタリウム鑑賞をしたかったのですが、コロナウイルスの影響でこの時期の校外学習となってしまいました。その代わり、今日は自然の中でカレー作りや謎解きを行い、子供たちは自然や友達との関わりを通して、かけがえのない思い出をつくることができました。(文責 岡澤)

2年生 生活科校外学習~イグレット乗馬クラブ~ 11月11日(木)

はじめは「かっこいいね」「かわいいね」と言いながら見ていたのですが、えさやり体験では、近づいたときにその大きさに「ちょっとこわかった」と話している子もいました。貴重な体験ができました。イグレットの皆さん、お忙しいところありがとうございました。 (文責 北﨑)

(児童の感想)

・名前を呼んだらふり返ってくれたのでうれしかった。

・馬は運動しないとべんぴになって死んでしまうそうです。

・馬の色は、黒、白、茶色の3色でした。くわしくは、くろかげ、あおかげ、青毛、白毛……といろいろあるそうです。

・3才から乗れると聞いてびっくりしました。10才ぐらいからかなと思っていました。

・馬の赤ちゃんは立ってミルクを飲むそうです。3か月くらいで草も食べます。

・馬は体重が500キロもあります。ニンジンを食べさせることができてうれしかったです。

香取市を含む千葉県の北東から北西に広がるこの地域は、その昔「下総国(しもふさのくに)」と呼ばれていました。飛鳥時代にはすでに馬の飼育がおこなわれていたとの記録もあるそうです。江戸時代には、幕府直轄の「牧(まき)※馬を飼育する場所」が県内に三か所あり、軍馬を育成していたとのことです。小金牧、佐倉牧、嶺岡牧です。この地域には佐倉七牧のうちの「油田牧(あぶらたまき)」「矢作牧(やはぎまき)」がありました。

香取市では、今夏の東京オリンピックに、乗馬種目で栗源地区から齋藤功貴選手が出場し活躍しました。

将来、馬に関わる仕事をしてみたいという子も出るかもしれませんね。

1・2年 家庭教育学級 ~ヨガで心も体もポッカポカ~ 11月17日(水)

16日(火)に2年生、17日(水)に1年生が実施しました。

講師の先生は、以前からお願いしているヨガ・ダンスのインストラクターである鵜澤友香さんです。

鵜澤さんに「ヨガってどういう意味なんですか?」と尋ねると「サンスクリット語で『つながり』を意味しているんです」と教えてくれました。心と体、魂がつながっている状態のことだそうです。そして、子どもと親、人と人とのつながりもそうです、と。呼吸や姿勢、瞑想を組み合わせて、心身の緊張をほぐし、心の安定と安らぎを得るものだそうです。

スマホで調べてみると、サンスクリット語の「ヨーガ」は、「牛馬に軛(くびき)をつけて車につなぐ」とありました。軛は頸木(くびき)とも書き、馬と車をつなぐために、馬の首の後ろに渡した横木のことだそうです。「結びつける」という意味もあるそうです。

今回の教室でも、瞑想から入り、親子で様々な姿勢をとりながら結びつきを深めていました。お家ではなかなかできないスキンシップを思う存分に行うことができて、笑顔の絶えない、あっという間の2時間でした。最後には、心も体もポッカポカになって終わりました。鵜澤先生、ありがとうございました。また、よろしくお願いします。 (文責 海寳)

1年生 落花生の収穫 11月15日(月)

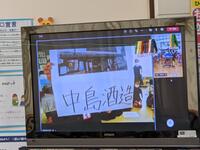

4年生 佐賀県鹿島市とのオンライン交流 11月10日(水)

千葉県香取市から約1000km離れた場所にある佐賀県鹿島市。

遠く離れた香取市のわらびが丘小学校と、鹿島市立浜小学校は、Teamsでつながりました。

これから、この2つの小学校は、3回の交流を通して、お互いについて学習していきます。

今回は初めての交流ということで、学校や、付近の町並みについて簡単に紹介し合うことに決まりました。

わらびが丘小学校の4年生は次の5つのことを紹介しました。

①休み時間にいつもすること。

②給食が大好きなこと。

③芋掘り体験で採れたさつま芋のこと。

④九美上にある白鷺のコロニーのこと。

⑤佐原の古い町並みと、伊能忠敬のこと。

4年生は自分の言葉で発表の内容を考え、練習してきました。

そしていざ、交流が始まると、浜小学校の児童たちの姿が4年教室のモニターに映し出されます。

「こんにちは!」大きな声で挨拶をすると、それに負けないくらい元気な声の挨拶が、画面の向こうから返ってきました。

わらびが丘の4年生も、浜小学校の4年生も交流をとっても楽しみにしていたようです。

まず最初に発表してくれたのは、浜小学校の4年生たちでした。

わらびが丘の4年生は、発表のたびに「おぉー!」「すごい!」等々、興味津々で発表を聞いていました。

特に児童たちの印象に残ったのは、「酒蔵通り」と呼ばれる、醸造業で栄えた鹿島市の古い町並みについての紹介でした。

中には、同じく古くから醸造業が行われていた佐原の町並みとの類似点を見つけることができた生徒もいました。

(ちなみに、佐賀県鹿島市と佐原地区は、しっかりとした歴史的な繋がりがあります。調べてみるとおもしろいかもしれません。)

浜小学校の素晴らしい発表を受け、わらびが丘の4年生も元気いっぱいに発表ができました。

①休み時間にいつもすること。 ②給食が大好きなこと。

この発表では、毎日楽しく学校生活を送っていることを、身振り手振りを交えて表現することができました。

③芋掘り体験で採れたさつま芋のこと。④九美上にある白鷺のコロニーのこと。⑤佐原の古い町並みと、伊能忠敬のこと。

この発表では、写真やカードを用いてクイズを出すなどの工夫をして紹介することができました。

「発表はまだちょっと苦手だけど、交流はとっても楽しみ」、そう答えた児童たち。

これからの交流を通して4年生は、自信をもって、もっと楽しく発表できるように精一杯学習していきます。(文責・人見)

業間マラソンが始まっています。 11月10日(水)

ねらいは、

①校内マラソン大会に向けて体力づくりに励む。

②苦しいことにも挑戦しようとする精神を養う。

の二つです。

各学年ごとに準備運動をしてから、音楽に合わせて、自分のペースで走ります。時間にして約15分。音楽が変わったら走るのをやめて歩きます。そして整理運動。

走っているときはつらいけれど、走り終わったときの爽快感は格別です。

「疲れたぁ~」

「ふぅ~」

「まだぜんぜんいけるよ」

「今日は〇人抜いた」

「こうちょうせんせいを4回抜いた」

など、走り終えた感想は様々です。

目標を決めて走ると、ちょっとがんばれます。

自分にチャレンジ! がんばりましょう。 (文責 海寳)