文字

背景

行間

児童の様子

ワラビータイム(学年スポーツ)

12月10日(水)

今日は久しぶりにワラビータイムがありました。学年スポーツの日は、学年ごとに千葉県が進めている「遊・友スポーツチャレンジちば」から実施種目を選び、記録更新にチャレンジします。今日は1,2年生が長縄8の字連続跳び、3・5・6年がチャレンジスピード、4年生がボールパスラリーを行いました。

マラソン大会

12月5日(金)

冬の青空が澄み渡り、身も心もキリリと引き締まる空気の中、令和7年度マラソン大会が開かれました。全校児童91名全員が参加できたことを含め、自分の目標に向けて力の限り挑戦し、一人一人がベストを尽くすことの良さを体感する素晴らしい大会となりました。また、保護者の皆様の熱い声援も、児童の「挑戦」を力強く後押ししていました。応援、ありがとうございました。今年のマラソン大会も、全員が一人残らず、それぞれに輝けく大会となりました。

1年生「わらびっ子 あきまつり」開催

11月28日(金)

今日はまんまる保育園の年長さんたちが、1年生が開催した「わらびっ子あきまつり」に参加しました。木の実や枝、葉っぱなどで作ったおもちゃで遊べるコーナーや、ゲームなど、様々な楽しい企画を考え、今日まで準備をしてきた1年生。いつもよりちょっぴりお兄さん、お姉さんになるとともに、誇らしげな様子です。みんなで仲良く「あきまつり」を成功させました。

書き初め練習会(3~6年)

11月27日(木)

今日は、書き初め練習会に前校長の海寳和宏先生を講師にお招きし、3年生から6年生がご指導を受けました。今年の題は、3年生「ゆき山」4年生「初もうで」5年生「美しい空」6年生「新春の朝」です。海寳先生からは、文字の形の特徴や書き方のポイント、バランスの取り方など、一つ一つ丁寧に教えていただきました。「上の部分が大きくなり過ぎてバランスが悪いなあ」「書き順に気をつけたらうまくいった」など、児童は自分の字にじっくりと向き合いながら、より良い作品を目指して練習に取り組みました。冬休み明けの書き初め大会が今から楽しみです。

授業の様子

11月25日(火)

今年も音楽の指導に、特別非常勤講師の安増寛美先生にお越しいただいています。今日は、3年生~5年生の授業に入っていただきました。リコーダー演奏のこつなど、ポイントを押さえた分かりやすい指導により、児童は楽しく学習をすることができています。

マラソン大会試走

11月19日(水)

12月3日(水)の校内マラソン大会に向けて、各学年で試走を行っています。昨日は1~4年生が、今日は5・6年生が行いました。1.2年生は1000m、3・4年生は1200m、5・6年生は1500mという長い距離を、自己ベストを目指し一生懸命に走りました。昨日と今日の試走の振り返りを、これからの練習や、本番に生かしてほしいと思います。

5年生校外学習(社会科)

11月18日(火)

5年生が鹿島方面に社会科の校外学習に行ってきました。行先は「平成物産パーク 港公園」と、「日本製鉄株式会社東日本製鉄所」です。鹿島港を一望する港公園では、お弁当を食べたり、海沿いにあるたくさんの工場や行き来する外国の船を見たりしました。また、緑が豊かで、芝生でゆっくり寛ぐこともできました。

製鉄所では、バスで工場内を巡って見学をしました。鉄ができるまでの説明を聞いたり、働く人々の様子を見たりして鉄づくりの流れを学びました。実際に鉄が圧延される過程の一部を見ることもできました。

5・6年生 認知症サポーター養成講座

11月12日(水)

今日は5・6年生を対象に、香取市の認知症サポーターキャラバンメイトの皆さんが、「認知症サポーター小学生養成講座」を開いてくださいました。認知症がどのような病気なのか、認知症の方に対し周囲の人はどのように接し、支えていけばよいのかなどについて、紙芝居や、クイズ、グループトークなどを通してしっかりと学びました。

今日の講座を経て、児童が、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」としての自覚をもち、自分にできることを考え、行動に移せる、頼もしいサポーターとなることを期待しています。

マラソン練習開始

11月11日(火)

12月3日の校内マラソン大会に向けて、業間マラソン練習が始まりました。どの学年の児童も自分のめあてをしかっりともって走っていました。先生方の「ゆっくりでもいいから最後まで走り切ろう」という励ましの言葉や、ペース配分のアドバイス等も児童の背中を押しています。

11月の全校集会

11月9日(月)

今日は業間の時間に全校集会を行いました。今月の歌は「真っ赤な秋」です。

今回のメインプログラムは大澤先生のお話です。テーマは「ゲームとの付き合い方」。ゲームは約束やマナーを守ってこそ、楽しく遊べるものです。大澤先生は、児童とやり取りをしながら、「ゲームに支配されないこと」「自分や家族と決めた約束を守ること」「例えゲーム中であっても、悪い言葉を使わないこと」等というメッセージを伝えました。身近なゲームについてや、自分にも心当たりがあるちょっと「良くないこと」にスポットの当たった話に、耳が痛く感じる児童もいたようです。でも、みんなうなずきながらしっかり聞いたり、積極的に手を挙げ、感想を発表していました。

今年も豊作!サツマイモの収穫

11月4日(火)

爽やかな青空の下、今年もサツマイモの収穫を行いました。作業は上学年と下学年がペアになって行います。年の大きい児童は、小さな児童の手伝いをしてくれました。お兄さん、お姉さんの手を借りながらも、大きなお芋を掘り出し、満足の笑顔がたくさん見られました。今年は、天候や他の行事との関係により、少し遅めの収穫となったため、より大きく育ったサツマイモがたくさんとれました。毎年大変お世話になっている畑の先生の、金坂さんは「がんばって収獲して100点、おいしく食べて120点、おかわりしたら150点」とお話してくださいました。春からずっとお世話になりました。金坂さん、平川さん、ありがとうございました。

ワラビータイム(学年スポーツ)

10月21日(火)

グラウンドが新しくなって初めてのワラビータイム、今日は、学年ごとに「遊・友スポーツチャレンジちば」の各種目を行う「学年スポーツ」の日です。2・3年生は「新聞棒投げ」4年生は「ボールパスラリー」5年生は「チャレンジスピード」、6年生は「長縄8の字連続跳び」に挑戦しました。※1年生は校外学習のため未実施

どの学年も記録を伸ばそうと一生懸命活動しました。今日の記録は千葉県教育委員会に報告されます。今後も、今日の記録を更新できるよう、また頑張ってほしいと思います。

10月の全校集会

10月20日(月)

10月の全校集会、今月の歌は「スマイルアゲイン」です。全校で気持ちよく声を合わせて歌いました。

歌の後のメインプログラムは、3年生の学習発表です。今回は、3年生が総合的な学習の時間の一環で、4月からずっと取り組んできた「おいしい梨のひみつ」について発表しました。梨の種類、育て方、仕事の大変さ、やりがいなど、項目ごとに自分達で工夫したスライドをつくり、パワーポイントを用いた説明はとても分かりやすかったです。さらに、クイズを盛り込むなど、全校が楽しみながら聞くことができました。体験学習等でお世話になった、鈴木梨園の鈴木さんにもお越しいただき、児童の学習の成果をご覧いただきました。

香取郡市小学校陸上競技大会

10月17日(金)

香取郡市陸上大会に5年生と6年生が参加しました。風や雨の影響、大勢の人の前で競技を行う緊張感にも負けることなく、一人一人が自己ベストを目指して大健闘しました。男子走り高跳びでは、6年生が2位という快挙を遂げました。選手のサポートや応援として参加していた児童も、しっかりと自身の役割を果たし、「チームわらび」として大会に臨むことができました。

3年校外学習(ちば醤油株式会社)

10月16日(木)

3年生が社会科の校外学習で、小見川にある「ちば醤油株式会社」に見学に行ってきました。児童は、醤油の材料や作られる工程などを、実際に目にしたり、においをかいだり、触れたりと、楽しみながら五感で学んでいました。また、オートメーション化が進み、一度にたくさんの醤油が作られるようになっても、人による作業はなくてはならないこと、そこに作り手の責任があるという話にじっと聞き入る様子から、「ものをつくる」上で大切にすべきことをしっかり感じ取っていることが伝わってきました。

郡市陸上大会壮行会

10月15日(水)

今日は、17日に行われる香取郡市小学校陸上競技大会へ出場する選手の壮行会を開催しました。今年は、工事のためグラウンドが使えなかったので、5,6年生はずっと体育館でできることを工夫しながらこつこつと練習してきました。本格的な練習としては実質1週間程度の短い期間しかできませんでしたが、一人一人が目標をもって、工夫しながら毎日努力してきたことには変わりありません。自信をもって大会に臨んでほしいと思います。

壮行会の運営や応援団は5年生が担当しました。しっかりと役割を果たす姿に、学校のリーダーとしての成長を感じました。陸上大会も応援も「みんなでつくる」ものです。最後の一瞬まで、選手として出場する人も、応援する人も、一人一人が自分の役割を真剣に果たし続けることを願います。

外国語科インタビューテスト(5年)

10月9日(木)

今日の外国語科の授業は、ALTによるインタビューテストでした。児童は与えられた課題に一生懸命取り組み、テストに臨みました。先生と1対1のテストは、とても緊張した様子。でも、英語の質問に、しっかりと英語で答えることができていました。

新体力テストに挑戦

10月8日(水)

今日は、全学年児童が新体力テストに挑戦しました。どの児童も自分の記録を伸ばそうとがんばりました。6年生は、低学年のサポートも行いながらのテストでしたが、しっかりと役割を果たしていました。

香取郡市小・中学校児童生徒音楽発表会(3・4年)

10月7日(火)

本日、3,4年生が香取郡市音楽会に参加してきました。発表曲は、ボディパーカッション「One Week」、二部合唱曲「帰りの会のサンバ」の2曲です。子ども達のこれまでの努力と思い、先生方の願いがギュッと詰まった、素晴らしい演奏ができました。聴いていて本当に楽しかったです。リズムも歌声も息がぴったりと合っていて、わらび丘小学校3,4年生のチームワークの良さが表れていました。

前日の6日には、全校児童が壮行会を開いてくれました。そして、当日は多くの保護者の方が、会場に駆けつけ、児童の演奏を温かく見守ってくださいました。保護者の皆様や、学校の仲間たちからの励ましや応援のおかげで、児童は勇気100倍でステージに臨めたことと思います。ありがとうございました。

壮行会の様子・・・

2年生校外学習(生活科/鈴木梨園)

10月3日(金)

2年生が鈴木梨園さんへ校外学習に出かけました。初めて梨畑に足を踏み入れた子ども達は、たわわに実る梨を見て歓声を上げていました。知りたいことがたくさんの子ども達からは、たくさんの質問が出され、鈴木さんから、梨農家を営む上での苦労ややりがい、作っている品種などについて詳しくお話をうかがうことができました。最後に、一人一つずつ収穫をさせていただき、大満足の子ども達。大きな梨を大事そうに抱えて学校に戻りました。

修学旅行、行ってまいりました。

10月2日(木)

6年生が修学旅行に行ってまいりました。18人全員が元気に帰って来られたことが何よりです。出迎えてくださった保護者の皆様や、先生方の笑顔は、旅行の疲れを吹き飛ばしてくれました。

修学旅行は、2日間とも天候や道路状況に左右されることなく、全ての行程を順調に行うことができました。子ども達は様々な体験を通して、また一回り大きく、たくましく成長しました。今年も修学旅行が、わらびが丘小学校に大きな実りをもたらしました。これからの半年、6年生が学校のリーダーとして、ますます活躍することを楽しみにしています。

修学旅行速報②

10月1日(水)

予定通り、今日の宿、箱根高原ホテルに着きました。館内はとてもきれいで、景色も最高です。児童は、一番風呂を満喫し、部屋でくつろいでいます。18時からは楽しみな夕食です。

修学旅行速報①

10月1日(水)

修学旅行の行程は順調です。全員元気に活動しています。チキンラーメンファクトリーでは、二人一組で力を合わせて作業しました。粉をこねて生地を作るところから自分達で行いました。完成品を持ち帰るので、ぜひお楽しみに!

今は箱根高原ホテルに向けて、バスレクをしながら移動中です。

1・2・3年生合同遠足に行ってきました!

9月30日(火)

アクアワールド茨城県大洗水族館に行ってきました。当日はとても天気が良く、絶好の遠足日和でした。

子どもたちは水族館の魚たちの姿に大興奮!キラキラした目で館内をまわり、3年生を中心としたグループごとに調べたい魚についてよく観察をしていました。当日の送迎やお弁当の準備など、保護者の方々には感謝申し上げます。ありがとうございました。

6年生修学旅行出発しました!

10月1日(水)

今日から2日間の日程で6年生が修学旅行で横浜、箱根、鎌倉に行ってきます。18人全員元気に出発しました。

1・2・3年生合同遠足「アクアワールド茨城県大洗水族館」へ!

9月30日(火)

今日は、1・2・3年生が合同で、アクアワールド茨城県大洗水族館へ遠足に出かけました。お弁当の入ったリュックサックを背負って集合した児童は、楽しみで仕方がない様子。また、3年生は一番年上の学年、下級生のお手本になろうと、ちょっぴり引き締まった表情です。一日元気で、楽しい遠足になりますようにと見送りました。今日はどんな発見があるのかな。帰って来てから児童の話を聞くのが楽しみです。

4・5年生が宿泊学習から無事に帰ってきました!

9月26日(金)

一泊二日の宿泊学習を終え、4・5年生が元気に帰ってきました。今年は天候に左右されず、予定した全ての行程を実施することができ、学校ではできない様々な活動を満喫しました。帰校後、解散式での子ども達の目には、満足の輝きがあり、充実した二日間を過ごせたことが伝わってきました。水郷小見川青少年自然の家の方々をはじめ、お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。

4・5年生宿泊学習

9月26日(金)

4・5年生宿泊学習2日目、朝、引率の教頭先生から、けがや体調不良もなく、みんな揃って元気にスタートできたと、連絡がありました。今日は、野外炊さん(カレー作り)とカヌー体験の予定です。お天気も最高、協力し合って、みんなが満足できる活動になるとよいと思います。

さて、昨日の夜は、キャンプファイヤーのみ、校長が参加してきました。児童はレクにダンスにと大変盛り上がっていました。係児童の動きも良く、みんなで楽しいキャンプファイヤーをつくろうという様子が伝わってきました。

甘くておいしい!!

9月25日(木)

昨日、3年生が梨の収穫体験でお世話になった、鈴木梨園さんから、わらびが丘小学校の皆さんにと、大きくて立派な梨をたくさんいただきました。今日は、1~3年生と6年生が、給食の時間に甘くて、最高においしい梨を味わいました。今、宿泊学習に出かけている4・5年生は、月曜日のお楽しみです。みずみずしく、香りもさわやか、甘味と酸味のバランスがよいのが特徴の「豊水」は、まさに今が旬です。ごちそうさまでした!!

4・5年生が宿泊学習に出発しました

9月25日(木)

今日から2日間の日程で、4・5年生が、小見川青少年自然の家での宿泊学習に出かけました。ウォークラリー、石鹸づくり、キャンプファイヤー、野外炊さん、カヌーなど、学校ではできない体験がたくさん計画されています。天候にも恵まれ、子ども達は爽やかな秋空の下、思い切り活動を楽しめると思います。

親元を離れて友達と過ごす時間の中で、自分で考え、行動する力を磨き、仲間と協力してたくさんの「できた!」を体験してほしいです。行ってらっしゃい!!

3年生校外学習(社会科/スーパータイヨー)

9月12日(金)

今日は、3年生が社会科の校外学習で、スーパータイヨーに行ってきました。児童は、表示や商品の並べ方、照明など、お客さんが買い物をしやすくするためにしている工夫を探したり、働いている人々がどんな仕事をしているかを調べたりする活動をしました。また、「この魚はチリ産だって!」「同じ大根でもこっちは秋田県だ」と、品物が様々な国や地域から届いていることに気づくなど、普段、家族と買い物に来る時とは違う視点をもってスーパーの中をめぐることができました。最後は、お家の人から頼まれたものを、500円以内に収めて買い物をする体験もして、楽しく学んできました。

音楽特別授業

9月11日(木)

今年も、特別非常勤講師の安増先生による、音楽の特別授業が始まりました。1年生は、良い声を出すためにはどんな口の開け方がよいか、鍵盤ハーモニカの扱い方、音の出し方など、先生が丁寧に教えてくださることに、一生懸命チャレンジしていました。3,4年生では、音楽会で発表する曲の指導をしていただきました。言葉の発音の仕方、ブレスの取り方、フレーズのまとまりなど、大事なことをたくさん学ぶことができました。

授業の様子

9月5日(金)

今日は台風が接近し、天候が悪化する予報のため、下校時刻を早めた日課でスタートしましたが、子ども達は変わらず元気に、意欲をもって学んでいます。(5・6年は合同体育)

わくわくミュージックプロジェクト(3・4年)

9月3日(水)

10月7日(火)に開催される香取郡市小中学校児童生徒音楽発表会に、3・4年生が参加します。今年は、ボディパーカッション「One Week」と、二部合唱曲「帰りの会のサンバ」の2曲を発表する予定です。練習は昨日から始まり、「わくわくミュージックプロジェクト」は順調に進んでいます。これから練習を重ねる中で、仲間と歌い合わせることの楽しさ、伝える喜びをたっぷりと味わってほしいと思います。

陸上練習始動!(5・6年)

9月3日(水)

10月17日(金)に開催される、香取郡市小学校陸上競技大会に向けての練習が始まりました。今日は担当の先生によるオリエンテーションと、体慣らし運動を行いました。児童は、いずれも真剣な態度で臨み、オリエンテーションでは、「運動の得意不得意に関わらず、誰もができる当たり前のことをきちんとやること。それが苦しい時の支えになるから」という先生の言葉が、まっすぐに届いていることが、その表情から伝わってきました。また、機敏な動作や、一つ一つの運動を丁寧に行う姿からは、高学年の頼もしさを感じました。これからも応援していきます。がんばってください。

授業の様子

9月1日(月)

夏休み明けの初日は3時間授業でした。短い時間でしたが、児童は、久しぶりに会った友達と楽しく話したり、遊んだり、夏休みの思い出を発表し合ったりと賑やかに過ごしていました。

夏休み明け全校集会

9月1日(月)

「おはようございます!」次々に明るいあいさつとともに児童が登校してくると、夏休み中はひっそりとしていたj校舎が、まるで息を吹き返したように、あっという間に児童の笑顔や声で彩られていきました。

夏休み明けの全校集会は、児童の元気な歌声で始まりました。歌声も話を聞く態度も花丸です。こちらに眼差しをまっすぐに向けて話を聞いている姿からは、気持ちを新たに頑張ろうとしている様子がうかがえました。

授業の様子(6年理科)

7月17日(木)

6年生の理科では、光合成の学習にジャガイモの葉を使います。そのために4月からじゃが芋を育ててきました。今日はその収穫です。学習で使うのは「葉」なので、収穫したジャガイモは、みんなで分けて持ち帰りました。

種芋を植えた時期が遅くなってしまったので、しっかり育つのかと心配していましたが、想像以上の量の収穫ができました。

5年校外学習(成田空港スタディツアー)

7月16日(水)

5年生が、成田空港のスタディツアーに参加してきました。空港まではスクールバスで、空港の中は専用ツアーバスでの移動でした。ツアーバスに乗る前にはまず、保安検査です。ツアーバス乗って着いたのはランプセントラルタワー、係員の方に積極的に質問をしたり、そこで得た情報を友達や先生と共有したりと、大変意欲的に学んでいました。その他、ターミナル周辺や貨物エリア、滑走路を間近に見ることができるエリアでは、そこで働く人々の様子にも注目して見学し、空港をより身近に感じることができました。

わらびが丘ピアノコンサート(2日目)

7月16日(水)

昨日に引き続き、今日も音楽室では「わらびが丘ピアノコンサート」が開かれました。今日はソロ演奏の部で、5年生1名、6年生3名が発表をしました。プログラムは、「星に願いを」「オーバーライド」「どこまでも」「明日への扉」の4曲です。どの曲も、聴き手が引き込まれる素晴らしい演奏でした。皆ががよく知っている曲ばかりで、演奏に合わせてメロディを口ずさんだり、体でリズムを取ったりしながら聴いている児童がたくさんいました。児童の瞳はキラキラと輝いて、みんなの心に残るコンサートになりました。

わらびが丘ピアノコンサート

7月15日(火)

今日の昼休み、有志の児童によるピアノコンサートが開かれました。音楽室は観客でいっぱい。プログラムは、3年生による連弾「となりのトトロ」、6年生による連弾「小さな世界」と「いつか王子様が」の3曲です。発表した5名の児童は、始めこそ緊張の面持ちでしたが、それぞれが堂々と素晴らしい演奏を披露しました。明日はソロ演奏によるコンサートがあります。明日も楽しみです♪♪

授業の様子(3年/総合的な学習の時間)

7月10日(木)

今日は、3年生が、毎年、旧神南小学校にある大きな栴檀の木にやって来る「アオバズク」の観察に出かけました。ゲストティーチャーは、8日の4年生に引き続き、鳥の先生こと、斎藤敏一先生です。児童が到着した時には、お父さんアオバズクとお母さんアオバズクが並んで木の枝にとまっていたのですが、アオバズクは警戒心の強い鳥なので、すぐにどこかへ飛び立ってしまいました。しばらく待っていましたが、怖がっているのか戻っては来ず、望遠鏡でその姿を見るのを楽しみにしていた児童は、残念な様子でした。

教室では、以前斎藤先生が撮った映像を見せていただきながら、アオバズクのことについて詳しく学びました。旧神南小学校で見られなかった分、児童は、アオバズクの様々な表情や、動く様子を目を輝かせて見ていました。また、斎藤先生のお話を聞いている時でも、気づいたことや疑問点が次々と湧いてきて質問タイムが待ちきれない様子。大変意欲的に学習に取り組むことができました。

4年校外学習(シラサギのコロニー)

7月8日(火)

今日は4年生が、学校の近くにある、シラサギのコロニーへ観察に出かけました。ゲストティーチャー斎藤敏一先生からの説明を受けながら、一人一人望遠鏡でシラサギの親子を観察をしました。

教室へ帰って来てからは、斎藤先生の特別授業です。シラサギのことをさらに詳しく教えていただきました。児童は知りたいことがたくさんあり、質問が次々に飛び出しました。事前の調べ学習と今日の校外学習と特別授業とがつながって、児童の学びが深まった時間となりました。

7月の全校集会

7月7日(月)

全校集会は、今日も児童の歌声で幕が明けました。蒸し暑い体育館が、爽やかな空気に変わりました。今日、歌ったのは「虹」です。歌詞の通り、みんなの気分がカラッと晴れた感じがしました。

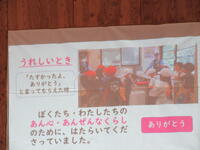

続いて、2年生による生活科校外学習についての発表がありました。ベゴニアを作っている明妻園芸さんと、いつも校門で交通安全指導をしてくださる須藤さんがいらっしゃる九美上駐在所を見学して学んだことを、「わらびが丘小学校の学区には、こんな素晴らしい場所があるんだよ」ということを、全校のみんなに紹介しました。クイズをまじえたり、顔を上げてはっきりと話したりするなど、一人一人、伝えることを意識した発表ができました。

心肺蘇生法講習会(5・6年)

7月3日(木)

今年も、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員 加瀨秀樹先生を講師にお迎えして、5,6年生が心肺蘇生法を学びました。常に実際の場面を想定しながらの加瀨先生のご指導に、児童は、真剣にいざという時に目の前の命を救う行動について考えていました。

「すぐにやる」「だれでもやる」「みんなでやる」の精神で、人任せにせず、自分から行動し、協力できる人に成長するために、普段の学校生活の中でも心がけることが大切だということに気づくことができました。

特に、6年生は、自分達で状況を判断し、役割を分担して救命にあたるという難しいグループワークに挑戦しました。的確に指示を出す児童、より良い方法を提案する児童、必要なことが漏れ落ちなくできているか確認をする児童など、一人一人が自分ができること、やるべきことを一生懸命考えて活動することができました。

着衣泳体験(1・3・5年生)

7月2日(水)

今日は1・3・5年生が着衣泳の体験をしました。1・3年生は半袖体操服とハーフパンツ、5年生はジャージの上下を着て行いました。服を着ていても、体の力を抜き、視線を天井に向けたりするなど、こつをつかんで、上手に体を浮かせることができた児童が多かったです。いざという時に、命を守ることができるようにするために真剣に学習に臨むことができました。

3年生 総合的な学習の時間 出前授業

6月25日(水)

今日は、下総高校園芸科の石毛先生をお招きし、3年生の総合的な学習の時間で授業をしていただきました。テーマは「なしのひみつ」です。下総高校園芸科では、梨も栽培しているそうです。おいしい梨ができるまでに、どれだけの手間がかかっているかを、実際に下総高校の生徒が作業をしている様子を記録したスライドを使って詳しく説明してくださいました。また、日本でおいしい梨が作られるようになった歴史やその理由なども話してくださり、大変興味深かったです。

児童は、これまでに鈴木梨園さんで体験したり学習したりしてきたことと、石毛先生のお話を関連づけながら、意欲的に学習に取り組んでいました。次回は9月にお越しいただけるそうです。

2年生 生活科校外学習(九美上駐在所)

6月18日(水)

今日は、2年生が生活科の学習で、九美上駐在所に出かけました。毎朝校門に立ち安全指導をしてくださっている須藤さんの他、大根駐在所の齋藤さんも来てくださり、お二人に大変お世話になりました。施設内の案内や、警察官が日頃身に着けている装備品を一つ一つ見せていただいたり、実際の事件現場で使う道具なども見せていただいたりして、本物を見たことがない児童は興味津々、知りたいことがどんどんと溢れてきました。また、ミニパトカーに乗ってサイレンを鳴らし拡声器で呼びかける体験やバイクに乗せていただくこともでき、短い時間ではありましたが、大変充実した校外学習となりました。

授業の様子(4年 音楽)

6月17日(火)

4年生から「音楽でリコーダーの発表会をするから見に来てください」とお誘いを受け、音楽室へ向かいました。発表する曲は「エーデルワイス」です。入念な練習をした後、今日は5ペアが発表をしました。どのペアも二人で息を合わせながら丁寧に演奏することができました。高い音も低い音もきちんと鳴っていて、音色もとてもきれいで感心しました。これから、どんどんレパートリーが増えるといいですね。

2年校外学習(生活科)

6月12日(木)

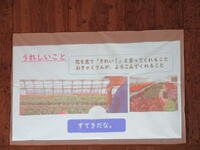

今日は2年生が、福田地区にある明妻園芸さんに、校外学習でお世話になりました。主に栽培しているのはベゴニアで、色とりどりの花がとてもきれいでした。別のハウスにはメロンも作られていました。児童は「これは何という花ですか」「この道具は何をするためのものですか」「仕事をしていて大変なことは何ですか」「嬉しい時はどんな時ですか」など、積極的に質問をしながら熱心にメモを取っていました。