文字

背景

行間

学校から

残暑お見舞い申し上げます。 8月13日(金)

久しぶりのアップです。2週間以上間をあけてしまい、大変失礼いたしました。

8月2日から千葉県にも緊急事態宣言が発令されました。しかし、コロナ感染者数は増加傾向にあり、緊張感をもって過ごさなければならない日々が続いています。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

夏休みも半分が終わりました。わらびが丘小の皆さんは、制限のある中でも毎日を楽しく過ごしていることと拝察します。宿題も早めに済ませて、後半は9月からの学校生活に向けてエネルギーをチャージしてほしいものです。

私といえば、夏休みの宿題である校舎内のペンキ塗りはほぼ終了しました。塗る楽しさに目覚め、ついでにヒマワリの絵を描いてみました。もちろん校舎の壁にではなく画用紙にです。制作時間は4時間ほどです。自分で言うのも何なのですが、なかなかうまく描けたのではないかと、まさに「自画自賛」です。水彩画シリーズ第1弾「紫陽花(あじさい)」に続く、第2弾「向日葵(ひまわり)」です。茎と葉っぱ、花びらに力を入れて描きました。背景がやや雑になってしまったのが反省点です。最後に背景を入れたので集中力が切れ、気が抜けてしまいました。

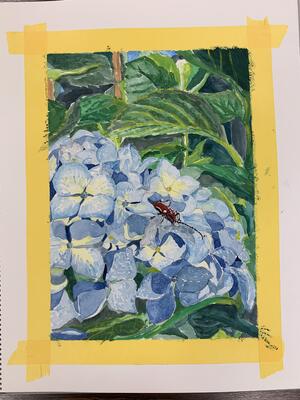

ついでに、この前に描いた第1弾「紫陽花(あじさい)」の絵もご紹介します。

真ん中にいるカミキリムシがポイントです。

校長室前の「ギャラリーわらびがおか」に展示してありますので、御来校の際は、ぜひご覧ください。評判が良いので、第3弾も構想中です。少しでも子供たちの参考になれば幸いです。 (文責 海寳)

橋本大輝選手 金メダル 7月28日(水)

なんというメンタル! 僅差での勝利! 美しい演技!

感動しました!

夢をつかんだ橋本大輝選手、おめでとうございます㊗️

[職員研修] 救急法研修会を実施しました。 7月21日(水)

加瀨先生には、福田・神南時代からずっとお世話になっていたので多くの職員が知っています。ただ、昨年はコロナの影響でできなかったため、2年ぶりの研修会となりました。

続いてAEDによる除細動の演習です。除細動とは、心室細動、つまり心室のけいれんを電気ショックで除くことにより、心臓のポンプ機能を正常に戻す処置です。そのための器具がAEDであることをまず確認しました。

AEDの演習では、いつものように器具のガイダンスに従い動きを確認しました。ただ、実際は反対側に胸部圧迫を続けるパートナーがいて、うまく役割分担しながら短時間で対処することを想定してくださいと言われました。実際の場でも一人で行うことは困難であり、まずは近くにいる協力者を確保し、力を合わせて一次救命処置を行うことが大切とのことを念を押されました。

いただいた資料には、心肺蘇生と除細動のどちらかを実施された場合、両方を実施された場合、どちらも実施されなかった場合の1か月後の生存率と社会復帰率を比較する数値が示されており、その差の大きさに驚かされました。生存率は大切ですが、社会復帰できることこそが最も大切です。研修によって体験することは、一人の人間の命を救うことにつながります。現場に居合わせた時に、勇気をもって救命処置を行えるようになるはずです。

その他に、実際の場では、AEDが置いてある場所まで取りに行く時間、救急車が到着するまでの時間等もある程度把握しておく必要があること、AEDの近くに、周囲からの目隠しのためのブルーシートや体をふくためのタオル、口元を覆うハンカチやバンダナ等をショルダーバッグ等にセットにして置いておくとよいことをご指導いただきました。

次回は高学年児童に経験させるべく検討中です。加瀨先生、大変貴重な研修になりました。ありがとうございました。 (文責 海寳)

ちなみに、心肺蘇生練習用の人形の名前は「リトル・アン」というそうです。マイケル・ジャクソンの代表曲の一つ「Smooth Criminal(スムーズ・クリミナル)」の中で、「Annie,Are You OK?」というフレーズが何度も出てきます。20通り以上の言い方で「エニー アーユーオーケイ」と言っているのは、まさに耳元で「アニー 大丈夫かい?」と声をかけ続けている様を歌っているらしいです。余談です。失礼しました。

さあ、夏休みです。 7月20日(火)

待ちに待った夏休みです。思う存分楽しんで、充実した時間を過ごせるといいですね。オリンピックも始まります。体操競技を中心に、テレビの前で応援しましょう。

ただ、熱中症には注意です。コロナウイルスへの感染防止もこれまでどおり気を付けましょう。交通事故や水の事故、不審者や花火などの火の始末にも注意が必要です。楽しむことと気を付けることを同時に行い、みんなが気分良く過ごせるようにしましょう。

壁を塗る。 7月20日(火)

写真の左側は、全面にうろこ状のまだら模様が浮き出ています。実は、昨年の開校時には、校舎内の壁全体がこのような状態でした。特に階段の壁の汚れはひどく、手あかとともに黒ずんだまだら模様で埋め尽くされていました。4月、5月の臨時休校期間中に、階段は支援員や少人数指導教員の皆さんにナイロンたわしなどで一生懸命こすって汚れを落としてもらいました。廊下の壁は汚れだけでなく、両面テープやガムテープのはがし跡がそこかしこにあり、ワイヤーブラシや紙やすりでこすったり、塩素系やアルコール系の溶解剤などいろいろ試してみましたが落とすことは困難でした。そこでもう塗るしかないと決め、廊下の壁はアイボリーで、教室の柱と壁はすべてミルキーホワイトのペンキで塗りました。ただ、上部までは塗りきれなかったので、塗り残した部分を今年に入ってから少しずつ塗りました。廊下がほぼ終わったので、特別教室にとりかかったのです。階段や教室上部の傷や汚れは花柄や蝶柄の市販のウォールステッカーを貼って隠すことにしました。これはこれでいい感じです。

最初、ペンキを塗るのはまったくの素人でしたが、今はユーチューブという強い味方がいます。上手に塗る方法を学びました。大変だったのは、マスキングです。とくに低い場所にテープを貼るのが大変で、一番つらい作業でした。塗る範囲が広いので、マスキングテープの量もペンキとともにかなりの量が必要でした。

でも、塗るのもあと少しです。夏休み中にがんばって塗ろうと思います。今年の夏の宿題です。 (文責 海寳)

やはり、塗った後は光の反射具合が全然違います。室内の明るさが段違いですね。塗る前は薄暗かったのが、すっかり明るくなりました。

校内研究会を実施しました。 7月14日(木)

講師として、千葉県教育庁北総教育事務所から指導主事をお招きして、研究の方向性や内容、方法について細かな指導をしていただきました。9月にもう一度校内研究会を予定しています。今回ご指導いただいたことを生かしながら、楽しくてわかりやすい授業を工夫していきたいと思います。 (文責 海寳)

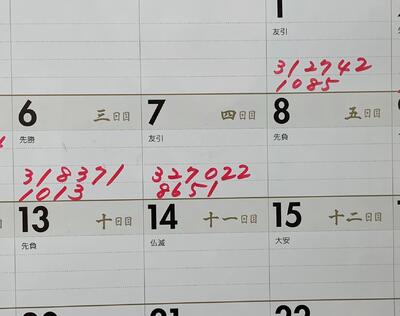

1日で8,600カウントが? 7月7日(水)

ここのところ、コンスタントに毎日1,000を超える閲覧数だったのですが、本日はなんと8,600カウントを越えており、目を疑いました。確認のために3回計算し直しました。普段の1週間分を一日で超えてしまったのですから。謎です。全校児童122人、家庭数は100に満たないのにです。謎です。 (文責 海寳)

二十四節気の小暑。 7月7日(水)

K先生の図書館シリーズも、梅雨バージョンから夏バージョンに衣替えです。相変わらず手が込んでいます。右下のクマちゃんが持っている虫取りあみは、なんと本物です。「飛び出す掲示物」はK先生の十八番ですが、今回もやってくれちゃいましたね。

今日は七夕です。 7月7日(水)

この伝説は、中国から日本に奈良時代には伝わったようですが、江戸時代には「七夕(しちせき)の節句」として庶民にも広まったそうです。

日本にも「棚機つ女」(たなばたつめ)という伝承があるそうです。「棚機つ女」と呼ばれる女性が水辺の機屋(はたや=織物を織る場所)で神のための着物を織って供え、豊作を祈るものです。その織り機の名前が「棚機(たなばた)」でした。

中国からの伝説と、日本の伝承がいつしか一緒になり、「七夕」に「たなばた」が当てられたようです。

天の川は英語で「MILKY WAY」(ミルキーウェイ)ですね。

以上、実は昨年7月7日の記事の再掲です。上の写真は、児童用昇降口の外の掲示板です。毎月、折り紙で季節感あふれる作品で飾っています。(文責 海寳)

第1回学校評議員会を開催しました。 7月2日(金)

学校評議員は、学校教育法施行規則第49条に次のように規定されています。

1 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

本校では、旧福田小学区・旧神南小学区からそれぞれ3人ずつ、計6人の方にお願いしています。内訳は、地域の有識者の方、元校長、元PTA会長の方を中心にお願いしています。

・清潔で明るい環境が整っており、掲示物も見るたびに変わっていて、進化している。

・掲示物は、子供の参加しようとする意欲を引き出していてたいへんよい。

・授業の子供たちの様子が落ち着いており、みな素直できちんと取り組んでいる。姿勢もよい。

・清潔感があり居心地が良い感じがある。子供たちは幸せだなぁと感じる。

・授業の中に体験的な要素があり、実生活と結びついた内容でわかりやすい。

・先生方の話し方がとても丁寧である。声の大きさや間、スピードも適切で、大変聞きやすい。板書の構成も素晴らしい。

・子供たちのあいさつがとてもよい。すがすがしい。とくに、相手の目を見てあいさつできる子が多く、気持ちが良い。

・子供たちの学習規律も身に付いている。とくに、話の聞き方がすばらしい。必ず話し手のほうを向いて聞いている。

・スクールバスによる体力の低下が心配である。体力をつける取り組みや工夫を進めてほしい。

ほとんどの評議員の方が口をそろえて「あいさつがとてもよい」とのことでした。「笑顔であいさつ日本一」運動の成果が表れていると実感しました。

今回のリサイクル活動は中止とします。 7月3日(土)

今回のリサイクル活動は中止とします。

今朝5時30分の校内の様子です。アスファルトの駐車場が半分冠水し、給食用のポートは水没しています。職員玄関から奥はすべて冠水しています。

天気予報によると、本日の午後には雨が上がるとのことですが、明日の午前には再び雨が降る予報です。現在、地域の複数の場所で冠水しています。地区によっては道路状況が厳しく明日までの復旧も厳しいと思われます。この状況では、回収にまわってくださる役員の皆様に大変なご迷惑をかけてしまいます。

先ほど「明日に延期」とご連絡しましたが、明日になっても回復が見込めないため、今回は中止といたします。

なお、今回の代替として9月から10月ごろに実施できないか検討中です。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

リサイクル活動は明日に延期します。 7月3日(土)

現在、香取市に大雨警報が発令されています。

本日予定していたリサイクル活動は、明日に延期します。明日の実施については、今後の天気の動向を見て、本日夕方(5時ごろ)にまた連絡します。

大変ご迷惑をおかけします。よろしくお願いいたします。

明日のリサイクル活動は実施します。 7月2日(金)

開始時間は8時30分からですが、雨の状況によっては様子を見ていただいて、弱まったタイミング、あるいは雨が止んだタイミングで運んできていただければと思います。10時30分までとお知らせしてありますが、状況によっては11時ごろまで待機してもらいます。

積み込み場所ですが、グラウンドがかなりぬかるんでいるため、手前のアスファルトの場所に変更します。そのため、短時間に集まると並んで待つ待機場所がありません。できれば、時間をずらして(9時半や10時など)持ってきていただけると、学校周辺の混雑も避けられます。

ご協力をよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

明後日はリサイクル活動の予定です。 7月1日(木)

明後日7月3日(土)はリサイクル活動を実施する予定です。現段階での天気予報では、土曜日の雨の確率は70~80%です。しかし、日曜日も同様の天気なので、大雨でなければ土曜日に実施する方向で考えています。

金曜日の夕方には実施するかどうかの態度を決定し、PTA会員の皆様にはメールで連絡します。地域の方には、本ホームページで確認していただくか、ご近所の小学生のお子さんがいるご家庭に訊いてくださると助かります。学校に問い合わせてくださっても結構です。

小学校での積み込み場所ですが、グラウンドが雨で相当ぬかるんでいるので、アスファルトの駐車場付近および正門入って右手奥のバスの駐車場付近に変更する予定です。

地域の方々には、実施の有無についてうまく連絡する手段がなく、ご迷惑をおかけしています。PTA会員の方、または本ホームページで確認された方がお知り合いやご近所の方に伝えくださると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

今度はシジュウカラ? 6月25日(金)

スイッチカバーが変身! 6月25日(金)

本校は昨年4月に開校しましたが、6年前に閉校した旧佐原第三中の校舎をリノベーションして使っています。

ただ、外回りは一新しましたが、校内は、水道や階段、黒板、トイレの一部を除いては、ほぼ以前の状態のまま引き継がれましたので、いたるところに中学校時代の名残が残っています。中学生には、力が有り余っていて、いろいろなところに勝負を挑みたがる子がいます。そのせいで、スイッチカバーはボコボコなものが多くあります。だから頻繁に交換します。私も、十数年前から二十数年前には、新品のスイッチのカバーをたくさん持って、校舎中のカバーを交換して回った記憶があります。へこんだカバーを木片にあてて、金工よろしくトンカチでたたいてもとにもどしたこともあります。節約です。すべて交換してたら予算がもちません。かつての多くの中学校がそうであったように、本校も同様にスイッチカバーは多くがこのような状態です。

青虫からさなぎへ。 6月23日(水)

今年も職員室及び校長室外の壁面に、モンシロチョウのさなぎが付き始めました。昨年は「びっしりと」状態でしたが、今年はまだ数はこれからという感じです。ただ、今年は、軒下のやけに高い場所まで移動したなという印象です。サッシの下の影の部分にもいくつかついています。今年は、キャベツとカリフラワーを植えましたが、キャベツよりもカリフラワーのほうが早く筋だけにされました。おいしさが違うのでしょうか。これも不思議です。 (文責 海寳)

山鳩のひなが巣立ち? 6月23日(水)

来週の土曜日はリサイクル活動です。 6月23日(水)

午前8時30分から回収予定です。少雨決行ですが、悪天候の場合は順延とします。その場合は、PTA会員の皆様にはメールで、地域の皆様にはホームページ上でのお知らせとなります。ホームページをご覧になれない方には、ご近所の方がお知らせしてくださると助かります。また、直接学校に、電話で実施の有無を確認してくださってもかまいません。昨年あたりから、リサイクル品の引き取り価格が大幅に下落しております。できるだけ多くのご協力をお願いします。

昨年度は、収益金とそれに伴う市からの補助金で、陸上のユニフォームやドッヂボールを購入することができました。本年度も、子供たちの学校生活に役立てられるようなものをそろえたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

【回収物品】

①ビールびんのみ(日本酒や焼酎、ワイン・ジュース等のびんは回収できません)

②新聞紙

③雑誌・広告類

④布類・衣類・毛布 → ビニル類に入れてください

⑤段ボール

⑥ペットボトルキャップ

⑦アルミ缶 → 中を水ですすいでから持ってきてくださると、すすぐ手間が省けて助かります。いつも6年生の子供たちを中心に、水道で一つ一つすすいでいます。すすいだあと一つ一つつぶして、保管しています。アルミ缶は、ある一定量がたまれば、「車いす」に生まれ変わります。旧福田小が取り組んできた活動で、車いすは施設に寄付しています。昨年から貯めているアルミ缶も結構な量になりました。教務主任のY先生によると、今年がんばれば1台の車いすになりそうとのことです。アルミ缶については、リサイクル活動時だけでなく、普段から随時受け付けておりますので、電話を入れてから持ってきてくだされば受け取ります。よろしくお願いします。

歴史のロマン~旗立松(はたたてのまつ)~ 6月22日(火)

九美上コロニーに行く時にわたる交差点の一角にある石碑をご存知でしょうか?

4月12日に本ホームページに載せたものを再掲しますのでご覧ください。

(以下再掲)

交差点の一角に石碑が立っています。足元をすぐ横の木の太い根が覆っていて、周囲を十数本の小さな石柱が囲んでいます。地面の一部は新たにアスファルトで固め、歩道にしてあります。石碑には「旗立松」と刻まれています。「松はないのに…」とちょっと不思議に思い、気になったので校長室の本棚にある書籍でさがしたところ、島田七夫氏著「佐原の歴史散歩」(平成10年発行)に次のように載っていたのを見つけたので引用します。(以下引用)

「旗立松」

「バス停『九美上』の近くであるが、五つの道が交叉する東側、駐在所脇に『旗立松(はたたてのまつ)』の石碑がある。碑は昭和2年に建てられたもの(碑文は宮沢春文香取神宮宮司)で、それによると「前九年の役(1051)」に陸奥守兼鎮守府将軍の源頼義が安倍氏征討の命をうけて、奥州に向かう途中、軍神の香取神宮に戦勝祈願するためここを通り、この松に軍旗を立てて兵馬を休めた」ということである。かつては、目通り周囲4メートルもある枝ぶりの見事な松があって、故事を伝えるふさわしいものだったというが、その松も今はない。小松であるが何代目であろうか」(引用ここまで)

ちなみに、源頼義の系譜をひも解くと、父は源頼信といい、かの有名な藤原道長の四天王の一人と呼ばれたエリートでした。また頼義の子孫には、足利尊氏、源頼朝、武田信玄がいます。

何気なく見かけた石碑に、このような歴史的事実があろうとは思いもよらないことでした。でも、そのおかげで高校の日本史で習って以来の「前九年の役(えき)」について詳しく調べることになり、当時は言葉だけ覚えてそのいきさつなど詳しいことはまったく知ろうともしなかったのが、そのつながりから結末まで知ることとなったのはちょっと得した気分です。誰かに自慢げに話してみようと思います。アウトプットは大事ですから。 (文責 海寳)