文字

背景

行間

学校から

見つめられています。 10月5日(火)

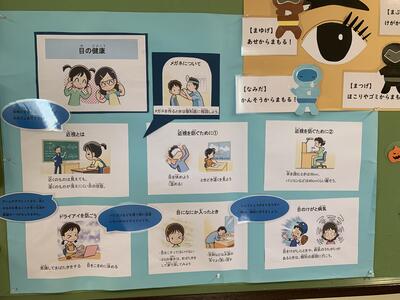

10月の保健目標は「目を大切にしよう」です。視力検査も19日から始まります。そのための掲示物だったんですね。

朝夕はだいぶ涼しくなり、とても過ごしやすくなりました。窓を開ければエアコンも必要ありません。

「秋の夜長」という言い方があります。文部省唱歌の「虫の声」に、松虫や鈴虫が「あ~きのよながを なきとおす ああおもしろい むしのこえ」とあります。具体的には、昼と夜の長さが同じになる秋分の日(9/23)から、冬の始まりとされる立冬(11/7ごろ)までを指すことが多いとのことです。

とても過ごしやすいこの時期は、夢中になって勉強しすぎたり、本を読みすぎたりして目を悪くしがちです。

しかし、それよりももっと深刻な原因はスマホやタブレットです。対戦型ゲームを長時間友だちとやったり、YouTubeで動画を際限なく見たりすることによる影響です。使用時間の制限を設けたり、適切に休憩をとって目を休めるなどの対策を行ってください。フトンにもぐって見ることは絶対にないようにしましょう。

たとえば「まゆげ、まつげ、まなこ、まなじり、まぶた、まぶしい、まばゆい、まなざし、まぶか」などです。「目の当たりにする」は「まのあたりにする」と読み、「目」は「ま」となります。

なぜでしょう。調べてみると面白いかもしれませんね。誰かわかったら教えてください。当ホームページに載せたいと思います。 (文責 海寳)

秋の大収穫 畑の先生ありがとうございます。10月1日(金)

今年も「畑の先生」として髙橋さん、芝山農園の篠塚さんの御協力をいただき、サツマイモの収穫をしました。始めに髙橋さん、篠塚さんからは、栽培した「シルクスイート」の特徴、イモ堀りの仕方、根からイモを傷つけないように取る方法を教えていただきました。

初めての収穫となる1年生は、6年生の手助けを受けて大きなイモを前にみんな笑顔で収穫ができました。6年生は全校のために手際よくマルチをはがしてくれとても助かりました。

続いて2・5年生、3年生は、協力して手際よくイモを収穫していきました。丸々とした「シルクスイート」を掘り出すと、控えめながらも「やったー」「すごい」という喜びの声が聞かれました。

最後に総合的な学習の時間で地域の特産「サツマイモ」の学習している4年生がイモ堀りをしました。今年度4年生は、「紅あずま」「紅はるか」「シルクスイート」の栽培をしました。髙橋さん、篠塚さんからビニルマルチを張った畝と張らない畝の違いを聞かれ、子どもたちは、「雑草が生えにくい」「イモの生長も進む」などビニルマルチの効果に気付くことができました。

今回、2人の畑の先生のおかげで、全校の子どもたちは立派なイモが収穫できた喜び、できるまでの世話の大変さ、地域のこのような素晴らしい特産物があるこのへの誇りと多くの事を学ばせていただきました。お二人の姿を見て、願いを込めて人のために作ることのすばらしさ、ありがたさなどの農業の魅力をたくさん知ることができたと思います。

髙橋さん、篠塚さん、本当にありがとうございました。 (文責:中村)

コキアが色づいてきました。 9月28日(火)

見てよし、食べてよし、使ってよしなんて素晴らしいですね。高スペックな植物と言えます。ひたち海浜公園のコキアは有名ですね。テレビでしか見たことはありませんが。 (文責 海寳)

すっかりきれいになりました。 9月28日(火)

「コロナ禍で活動ができないので、何か学校のために役立てることはありませんか?」と、代表の高橋様から相談を受けていたので、グラウンド脇の除草をお願いしていたのです。

通常であれば、運動会前に愛校作業として親子で除草を行うところですが、開校したばかりの本校は、作業士のKさんが計画的に除草を進めてくれており、大勢でやるほど草が生えている場所はありません。今回やってくれた場所も、剪定と除草をやらなければと考えていたところでした。

さすがに皆さん馬力が違います。短時間で、あっという間にきれいにしてくれました。これで、運動会に向けて環境が整いました。青少年相談員の皆様、本当にありがとうございました。 (文責 海寳、写真 中村)

タブレットを活用しています。 9月17日(金)

4年生の体育の授業です。ハードルを練習しています。それぞれタブレットの録画機能で友だちのハードルを跳ぶ姿を録っています。すぐに再生して自分の姿を確認しています。「歩数がなかなか合わない」「抜き足がうまくいかない」など、自分自身で課題を見つけて、「どうすればいいかな?」と考え、次の練習に生かしています。

3年生の理科の授業です。「虫のすみかは」という単元で、校内の様々な場所にいる虫を見つけて、タブレットで写真を撮っています。撮った写真は、プレゼンテーションソフトの「パワーポイント」に貼り付けて、発表用資料にしています。

2年生の国語では、カタカナの学習をタブレットを使って行いました。ひらがなからカタカナに変換するときに変わるところはどこかな? という問題をみんなで解きました。

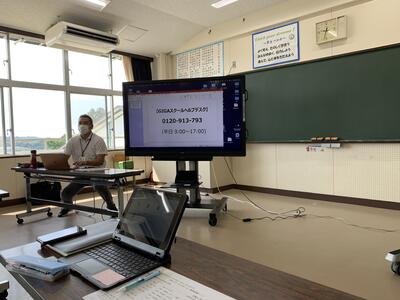

3年生の算数です。プチリモートで行いました。学級を半分に分けて、片方のグループは教室で授業を受け、もう一方のグループは理科室に場所を移動してリモートで授業を受けました。家庭でリモート授業になることを想定しての練習です。理科室のグループにはN教頭先生がついてリモートのお手伝いをしました。画面越しに板書をノートに写したり、先生の説明を真剣に聞いたりしていました。もう何度か行っているので、かなり慣れた様子です。

ほかの学年も、同じように学級を半分に分けて場所を変え、リモート授業を体験しています。できればリモート授業をしないで済むようになってほしいものです。 (文責 海寳)

第2回校内研究会を開催しました。 9月10日(金)

今回も今年の研究教科である算数の効果的な指導法について、研究授業を行いました。ただ、緊急事態宣言かということもあり、交流については制限があったので、狙っていた効果については十分には達成されなかったところがあり、やや残念でした。「わかりやすく説明する」ことを目標としていたので、ペアまたは小グループでの活動ができればよかったのですが、全体の前での発表だったので、人数が限られてしまいました。講師である指導主事の先生からいただいた指導・助言をもとに、今後の授業を進めていきたいと思います。講師の先生方、御指導ありがとうございました。 (文責 海寳)

昨日は「重陽の節句」でした。 9月10日(金)

五節句(ごせっく)というものがあります。

①人日(じんじつ) 1月7日

②上巳(じょうし) 3月3日

③端午(たんご) 5月5日

④七夕(しちせき) 7月7日

⑤重陽(ちょうよう)9月9日

古代中国では、奇数を「陽」、偶数を「陰」として占いなどに用いてきました。「陽」は縁起が良いとされています。中国では暦(れき・こよみ)で、奇数(陽)が重なると偶数(陰)になるとして、それを避けるために行事が行われていたということです。日本でも、宮中(きゅうちゅう)で邪気(じゃき)を払う行事が行われるようなり、また、季節の節目に当たることから節句(せっく)と呼ばれるようになったということです。

重陽の節句は、陽数で最も大きい「9」が重なるので重陽(ちょうよう)と呼ばれています。本来は旧暦の9月9日を指し、今の暦では10月中旬にあたります。菊が美しく咲く時期でもあるので「菊の節句」とも呼ばれています。ちなみに菊は日本の国花であり、皇室の家紋でもありますね。

調べてみると、いろいろなことがわかり楽しいですね。 (文責 海寳)

緊急事態宣言が延長されました。 9月10日(金)

昨日、緊急事態宣言が9月30日まで延長されました。それに伴い、学校教育活動でいくつかの変更点がありますのでお知らせします。

① 9月中の部活動(5・6年生)は行いません。

※部活動を予定していた日の下校時刻が変更になります。本日改訂版を配付します。

② 5年生の校外学習(9/24)は延期します。 ※期日未定

③ 20人を超える学級(1・6年)は、密を防ぐため、広い教室へ移動します。

6年 → 多目的室(先週からすでに移動しています)

1年 → 図書室(月曜日に引っ越します)

今後、10月の行事についても状況を見て変更を検討していきます。

「わらびっ子 スポーツDAY」(運動会)については、①実施の時期について ②保護者の参観について が、主な検討事項です。市内ではすでにいくつかの学校で保護者の参観を中止しました。もし、保護者の参観がない場合は、平日の午前中に変更する予定です。

そのようなことも含めて、変更する場合には、そのつど文書またはメール等でお知らせしますのでご承知おきください。 (文責 海寳)

サツマイモの様子は? 9月8日(水)

順調に育っています。収穫まではあと2か月ぐらいでしょうか。昨年は11月20日でした。収穫の日が待ち遠しいですね。それまでに土の中ですくすくと育ってほしいものです。 (文責 海寳)

ちなみに、1年生が育てている落花生も実をつけています。こちらの収穫も楽しみですね。

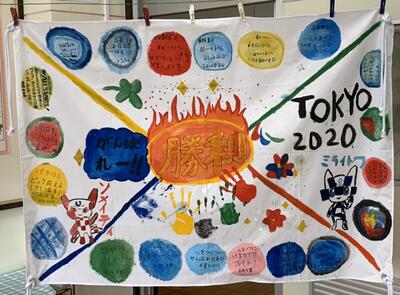

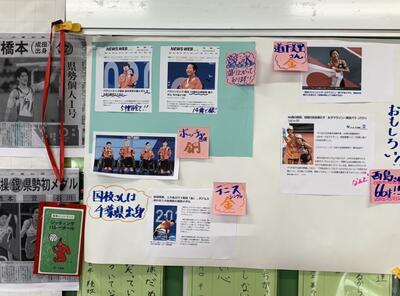

パラリンピック TOKYO2020が閉幕しました。 9月6日(月)

パラリンピックもオリンピックと同じくらいの迫力がありましたね。テレビで見ていても、思わず声が出てしまう場面もたくさんありました。今回の大会の基本コンセプトである「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来への継承」を実感しました。コロナ禍という特殊な状況の中で、しかも無観客。それでも画面越しにみる選手の表情、普段は大歓声でかき消されてしまう選手の声など、逆にいつも以上の臨場感を感じました。今大会が、次回大会以降への大きなターニングポイントになるのではないでしょうか。選手個々のSNSからは、ボランティアスタッフの信じられないほどの細やかな配慮への感謝や滞在した選手村での食事をはじめとする日本の良さの発見など、日本の「おもてなし」のレベルの高さに驚いた記事がたくさん見られました。とくにトイレの清潔さとテクノロジーについては絶賛でしたね。

観戦するにあたって、各学年で応援フラッグを作成しました。お披露目する場がなかったので、この場を借りて紹介したいと思います。あわせて、教室掲示でオリパラの話題のコーナーが設けられていましたので、こちらも紹介いたします。

千葉県出身の選手の活躍に力をもらいながら、夢を追いかける姿に感動させてもらった夏でした。 (文責 海寳)

芝に「WARABI」の文字が…… 9月6日(月)

本校作業士のKさんが、昇降口横の花壇に植えてあった芝をきれいにカットして「WARABI(わらび)」の文字を浮き上がらせました。またしても職人技を披露してくれたKさん。次はどんな技を見せてくれるのか、また楽しみになりました。御来校の際はぜひご覧いただければと思います。 (文責 海寳)

リサイクル活動(9/18予定)は中止です。 9月6日(月)

7月に予定していた第1回リサイクル活動を大雨の影響により延期とし、今月の18日に実施する方向で準備を進めていました。しかし、新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、年内の実施は困難であろうと判断し、中止とする決断をしました。物品を多数保管してくださっていた方や、運搬のためのシートを購入したりと準備を進めてくださっていた役員の方には大変申し訳ありません。「この状況ではやらないほうがいいでしょう」と業者の方も言ってくださり、中止の決定に至りました。

なお、中止の連絡については、わらびが丘小学校区の各区長様を通じて、全戸に文書を配付しましたので、ご確認ください。(文書は、本HPの「各種おたより」にも「第1回リサイクル活動(中止)」で載せてあります)

次回は、年が明けた1月15日(土)を予定しています。実施する場合には、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

400,000カウントを突破しました。 9月4日(土)

300,000が6月20日でしたので、ちょうど2か月半で10万カウントを達成しました。今年度末の目標は60万です。現在のペースであれば、5か月後には達成できる見込みです。いつも本HPを見てくださる皆様、本当にありがとうございます。今後も、紙面の充実を目指して頑張りますので、応援をどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

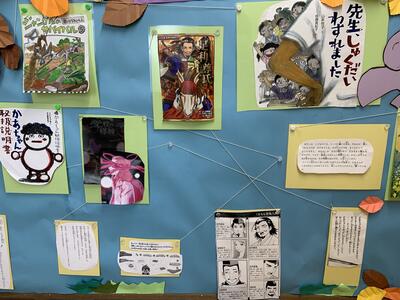

K先生の図書館シリーズ~秋~ 9月3日(金)

おすすめの図書が紹介されています。図書室で、ぜひ手に取ってページをめくってみてください。最初の数行を読んでみてください。ちょっと面白かったら1ページぐらい読んでみましょう。あとは一気に最後まで……。

本は、登場人物と出会えます。作者とも出会えます。同じ本を読んだもの同士とも出会えます。今はもういない過去の人物とも出会えます。人生で出会える人の数には限りがありますが、本を通じての出会いは無限です。本の中の人物が発した言葉や心のつぶやきを通して生き方や考え方を感じ、そこから何かを学べると良いと思います。 (文責 海寳)

保健室前の掲示物もコスモスの花が満開でした。学校保健支援員のS先生によるもので、こちらも立体的な工夫が目を引きますね。

学校が始まりました。 9月1日(水)

いよいよ今日から学校が始まりました。朝、登校した子供たちは、宿題の手作り作品などたくさんの荷物を抱えてきました。皆、元気そうで安心しました。

今日から、コロナ感染予防対策の一環として、校舎に入る前の体温確認を行っています。体温を記入した用紙を、担当の先生に見せて、問題なければ昇降口から校舎に入ります。用紙を忘れてしまった子は、その場で非接触型体温計で測ります。今日は3人だけでした。様々な場面で、これまでより感染予防の意識を高めていかなくてはなりません。

今後、緊急事態宣言が延長されることも視野に入れて、予定している行事の持ち方についても変更を余儀なくされる可能性が高いです。現在検討中です。変更する場合は、その都度メールでお知らせします。 (文責 海寳)

明日から学校です。 8月31日(火)

長かった夏休みも今日で終わりです。

今年の夏休みはオリンピックからスタートしました。日本選手の活躍はすごかったですね。とくに体操男子では、佐原中学校出身の橋本大輝選手の金メダルなどの大活躍に、テレビの前で応援していた人も多かったと思います。その他の種目でも日本選手の大活躍がたくさん見られました。今はオリンピックが終わり、パラリンピックの真っ最中です。パラリンピックもオリンピック以上の熱戦が繰り広げられています。パラ特有の競技があったり、障害の度合いによってクラスが違ったり、いろいろな見方ができます。その中でも、勝ち負けを越えてお互いの健闘をたたえ合う姿が多く見られました。「感謝」という言葉も、多くの選手の口から出ました。コロナ禍という特殊な条件下での開催には賛否両論がありましたが、出場するアスリートは人生をかけて挑んでいる選手が大半です。感動的な場面がたくさんありました。みなさんは、どこに感動したでしょうか。いずれにしても、忘れられない夏になったと思います。

コロナ感染が拡大し、さまざまな制限もありました。どこかに遊びに行ったり、家族で外食したりすることもあまりなかったと思います。花火大会がない夏休みも寂しかったですね。お家の中でゲームやユーチューブに夢中になった人も多かったのではないでしょうか。また、趣味に熱中したり、習い事や野球・サッカー・バドミントンなどのスポーツチームの練習に明け暮れた人もいるでしょう。それぞれの夏があったことと思います。

明日からまた学校が始まります。香取市でもコロナ感染者の数は増えており、周辺の地域でもその状況は変わりません。香取市では、今週は授業は午前中のみで、給食を食べて下校となります。人が集まる時間を減らして、感染のリスクを下げるためです。テレビのニュースでも、子供たちが学校で感染を広げるケースが増えているとの報道がなされています。朝、忘れずに体温を測ってから登校してください。熱があるときは、お家で熱が下がるまで静かに静養してください。場合によってはお医者さんに行く必要もあります。

学校では、明日の朝から、昇降口に入る前に体温のチェックを行います。バスから降りるときに、担当の先生に体温を伝えてください。車で送られてきた人も、昇降口にいる先生に体温を伝えてから校舎に入ってください。

校内でも、ソーシャルディスタンスをしっかりと意識して、感染予防に努めてください。

明日の朝、元気な姿で会えるのを楽しみしています。 (文責 海寳)

おいしいポップコーンになぁれ。 8月26日(木)

2年生の生活科で育てていたポップコーンが薄茶色に枯れていたので、S先生と収穫しました。本当は子供たちと一緒に収穫したかったのですが、子供たちが登校する9月まではおいておけなかったので2人で収穫してしまいました。収穫したポップコーンの皮をむくと、中はいい感じになっていました。粒はピカピカに光っています。できれば一人に1本ずつ持ち帰らせたいのですが、きれいなものの数が足りることを願うばかりです。ご家庭でさらに1か月以上干して乾燥させてからポップコーンを作ってみてください。コロナ感染の状況が収まっていれば、学校でも残っている種でポップコーンづくりを楽しみたいと思います。 (文責 北﨑)

GIGAスクール研修会を行いました。 8月26日(木)

今日は、職員研修で「GIGAスクール研修会」を行いました。

講師の先生は、香取市のGIGAスクールサポーターの関口様です。まずは、理論研修を行いました。GIGAスクール構想の着地点です。「個別最適化された学び」の保証です。ICT機器を活用して、個々の能力や適性に応じて最大限の効果を発揮できるようにすることです。簡単に言えば、タブレットPCを活用して、学習機会を増やすことです。パソコンのもつ可能性は無限です。これまでの紙と鉛筆を使った学びにパソコンでの学びを加えることで、新たな力を得ることができます。時間と場所を問わない学び、主体的に皆で考えるツールとして、ぜひ子供たち一人一人に身に付けさせる必要があります。その前に、教師側が体験してみました。

理論研修の次は、授業実践研修です。香取市内の実践例を参考にしながら、低学年向け、中学年向け、高学年向けの授業方法を体験しました。

子供たちに自信を持って指導できるよう、先生方も一生懸命勉強しています。GIGAスクールサポーターの関口様、本日はたいへんありがとうございました。 (文責 海寳)

今日は二十四節気の「処暑」 8月23日(月)

今日は二十四節気の「処暑(しょしょ)」です。セミの鳴き声も、アブラゼミからツクツクボウシに変わってきました。もうすぐ夏休みが終わるさびしさを感じさせます。

今日は久しぶりに全職員が出勤して、職員会議、窓そうじ、エアコンフィルターのそうじ、指導案検討、モラールアップ研修を実施しました。盛りだくさんですが、時間を区切って効率よく行いました。

エアコンは感染防止の観点からずっと使っていたので、フィルターもかなり汚れていました。そうじしてすっきりときれいになりました。窓は、とくに2階と3階の北側の窓に白い綿ゴミのかたまりのようなものが大量に付着していました。北側の窓なので、台風が接近して北東の風が吹いたときについたものと思われます。買ってきた洗車ブラシでこすり取り、ぞうきんできれいにしました。これで9月1日を迎える準備は整いました。

指導案検討は、9月中旬に行う第2回の校内研究会に向けてのものです。授業者の3名の先生方は、夏休みの間に苦労して指導案を作成しました。かなり練り上げられた指導案でした。授業のねらいや方法、評価について意見を出し合いました。たいへんお疲れさまでした。

モラールアップ研修は、モラールアップ委員の先生方に準備してもらい実施しました。今回は「アンコンシャスバイアス」について、チェックシートに記入しながらの研修です。

「アンコンシャスバイアス」とは、「無意識の偏見、思い込み」だそうです。たとえば「子供が病気になったときは母親が休んだほうが良いと思う」「DV(ドメスティックバイオレンス)と聞くと、男性が暴力を働いていると想像する」など、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見などを指します。本校の職場において。このような事例はないかどうかみんなで考えました。

また、「北総モラールアップ通信」をもとに、①信用失墜行為について ②働き方改革について ③ハインリッヒの法則について全員で共通理解を図りました。

第2部では、職員の親睦を図るレクを行いました。ビンゴゲームです。職員室の自席で実施でき、みんなで楽しめました。モラールアップ委員の皆様、事前準備をありがとうございました。

8月28日は「天赦日(てんしゃび)」といって、「天がすべての罪を許すという最上の吉日」だそうです。四季ごとにあり、今年は年に6日ありました。何か良いことを始めたり挑戦したりするのに最適な日だそうです。学校が始まる9月1日を前に、何か始めてみても良いかもしれません。私も体に良いことを何か始めようと思います。その「何か」はこれから考えます。 (文責 海寳)

見回りに来ました。 8月15日(日)

今朝5時10分に、香取市に土砂災害の避難指示が発令されました。昨日から結構雨が降り続いていたので、雨漏りが心配になり学校に見回りに来ました。

いつも雨漏りをする音楽室と西側階段(2F~3F)で、やはり雨漏りしていました。音楽室には、あらかじめビニールと新聞紙を敷いてはあったのですが、それでは足りない量の水が溜まっていたので、バケツとゴミ入れを置きました。雨漏りは、上部の壁のヒビをつたってたれていて、あらためて修繕を依頼しようと思います。階段については、以前も漏れていたので、コーキングで対処してしばらくは大丈夫だったのですが、今回は風向きが北東だったらしく、窓に雨がたたきつけられた模様です。こちらはぞうきんでの対処ですみそうです。 (文責 海寳)