文字

背景

行間

学校から

イン ターネットの便利さにひそむ危険 2月3日(金)

昨日、市の会議に参加してきました。そこでの「インターネットの適正利用について」という講演がとてもためになったので、内容をお知らせします。講師は、千葉県庁の県民生活課の方です。

まずは、「〇iktok」という」短い動画をシェアできるスマホ向けアプリについてお話がありました。そこでは「投げ銭」と称して、お金のやり取りが発生する仕組みがあることを紹介していました。お金が発生するということは、そこから様々な問題に発展する危険があるということです。これは、かなりの小中学生が視聴しているアプリです。中にはライブ配信している小中学生もいるとのことです。

オンラインゲームでも「ボイスチャット」による犯罪被害が増えているということもわかりました。

また、「バイトテロ」と題して、バイト先の飲食店での悪ふざけをSNSにアップして大炎上した事例も紹介されました。

ちょうど今、有名な回転ずしチェーン店での行いがSNSでアップされたことが瞬く間に拡散され、たいへんな問題になっています。

講演会では、九州地方のある焼き肉チェーン店でのバイトテロ動画から、これがどのような問題に発展するかを説明していました。

①個人情報の拡散(顔写真、住所、家族の情報など)→クレームが直接自宅にくる

②想像を超える賠償額(数億円単位になる恐れも)→自己破産しても免れない可能性

③個人情報が拡散されたことによる影響(就職活動で面接に行った会社でも、顔や事件を把握しているので、就職できない可能性など)→働いて給料をもらうことができない

現在問題になっている回転ずしチェーンでも、「株価が〇〇〇億円近く下落した」というニュースもあります。風評被害による客離れや、全店舗の膨大な数のしょうゆなどの備品の交換や消毒作業による逸失利益の賠償も含めると想像すらつきません。これらも、SNSで面白がってアップしたことが、本人たちの想像を超えて、大変な社会問題になってしまったという、SNSの影響力の大きさを表していると言えます。

さらに、友達同士の何気ない会話や写真を気軽にSNSにアップしたことから、家や学校・塾が特定されたり、しつこく付きまとうストーカーまがいの輩(やから)が近づいてきたりする危険も紹介されました。一度アップした写真は、半永久的に拡散され続けることも説明されました。

現代社会では大変便利に使っているスマートフォンなどのデジタル機器は、使い方を誤れば、一生を棒に振るどころか、命の危険にもさらされる凶器にもなり得ることを実感しました。 (文責 海寳)

※詳しい動画は、内閣府や法務省のホームページから視聴できます。

※性犯罪被害については、千葉県警察本部よくし隊「あおぼーし」を検索してみてください。

※「ペアレンタルコントロール」というフィルタリングも有効であると紹介されました。(ペアレント=親 「親による管理」という意味ですね)

明日は節分。明後日は立春です。 2月2日(木)

(以下引用)

1 立春から春分までの間で、

2 日本海に低気圧があり、

3 関東地方における最大風速が、おおむね風力5(風速8メートル)以上の南寄りの風が吹いていて、昇温した場合。

定義には当てはまらない部分もあるので、春一番ではなかったようです。今日も風が強いですね。換気のために窓を開けていると、細かな砂が教室に大量に入り込んできます。とてもやっかいなので、窓を閉めるしかありません。廊下側の窓を開けて換気しています。

ちなみに、「豆を炒る(まめをいる)」は「魔目を射る(まめをいる)」からきているとありました。魔目とは鬼の目でしょうか。なるほど、語呂合わせ(ごろあわせ)だったんですね。納得です。

もう春がやってきます。 (文責 海寳)

寒い朝でした。 1月25日(水)

6時過ぎにバスの運転手さんと今日の運行について検討し、安全面を考慮して、朝は運行しないことを決定しました。御家庭の送迎について、御協力ありがとうございました。

午後0時の段階で、職員2名が福田地区と神南地区に分かれ、バスルートの確認をしてきました。途中、何か所か凍っている場所があったものの、バスの運行には支障がないものと判断し、下校時はスクールバスを運行することにしました。昨日に引き続き、放課後の補充学習がありますので、下学年以外は通常より30分遅い時間となりますので御了承ください。 (文責 海寳) ※上の写真は、融雪剤(塩カル)を豪快にまくS先生です。

今日は大寒です。 1月20日(金)

今朝の千葉日報のコラム「忙人寸語」には、大寒について次のように載っていました。(以下引用)「大寒とは、正月の祝い納めをする節目の日。『ハレ(非日常)』を終えた後の振る舞いも日常を取り戻すためには肝要だ」

民俗学者の柳田國男(やなぎたくにお)氏によれば、「ハレ(晴れ)」は儀礼や祭り、年中行事などの「非日常」をいい、「ケ」は普段の生活である「日常」を表しているとのことです。

「令和」の年号を考案したといわれる、万葉集研究で有名な国文学者の中西進(なかにしすすむ)氏によると、「ケが日常で、ハレが『晴れがましいとき』である非日常をさす」と言っています。「晴れ着(はれぎ)」「晴れの舞台」などがわかりやすい例だと思います。

今日で祝い納めをし、明日から始まる日常をどう過ごしていくかという問題提起をしているようです。

6年生は、卒業の準備がはじまります。5年生以下は、6年生を送り出し新入生を迎え入れる準備をしなければなりません。「ハレ」の日が、またすぐにやってくるわけです。1年のまとめの時期でもありますので、気を引き締めていきましょうね。 (文責 海寳)

中西先生は「令和」という元号について、「『令』という字には、きちんと整った美しさ、麗しい(うるわしい)という意味がある」と言っています。『律令(りつりょう)』の令、『令嬢、令夫人、令息』の令などを考えてみればわかりやすいですね。令和を逆にすれば『和令(われい)』で、『やまとうるわし』と読めることも中西先生は言っていました。「令」という字は元号では初めて使われた字だそうです。「和」は20回ほど使われている字で、その二つを組み合わせれば違和感はないだろうともある講演会でおっしゃっていました。

お笑いタレントのカズレーザーさんは、本名が和令(かずのり)だそうで、令和という元号にはどこか親近感がわくとテレビで言っていたのを聞いたことがあります。また、仮面ライダーV3に出てくる怪人カニレーザーにヒントを得てカズレーザーだということもあるテレビ番組で話していました。本名の読み方を変えれば「カズレイ」だからでしょう。ぜんぜん関係ありませんね、失礼しました。

ちなみに、私は大学時代に中西先生から万葉集を教わりました。ですから令和という元号にはどこか親近感がわいてきます。これもぜんぜん関係ありませんね。失礼しました。

リサイクル活動への御協力ありがとうございました。 1月14日(土)

アルミ缶も相当数集まりました。これから数えてみますが、なんとか足りていることを祈ります。たくさんの方の御協力、本当にありがとうございました。

なお、ビンについては、これまで「ビールビンのみ」としてきましたが、次回から「一升ビンも可」となりますのでお知らせいたします。 (文責 海寳)

明日のリサイクル活動について 1月13日(金)

明日のリサイクル活動は、予定通り実施します。

現在の天気予報によると、お昼近くにやや雨模様の予報があるものの、午前中は曇りの予報です。

明日の朝に天気が急変した場合にのみ、7時に、メールおよびホームページでの連絡をします。連絡がない場合には実施するという判断でお願いします。

「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」教育講演会 感想紹介 part2 1月11日(水)

12月9日(金)に行われた「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」での村上先生の講演会に参加された方々より感想紹介のpart2をお届けします。

☆とても楽しくお話を聴くことができました。子供とのかかわりは難しく、子供の顔色をうかがうこともあります。家のこと、仕事のことと忙しくて思い通りにいかなく、心のコントロールがききません。6秒ももちませんが、全て自分の都合であって、子供は子供、その通りだと思いました。自分の都合で振り回していたことに気が付きました。心配で手を出しすぎる、口出しをしすぎることもあります。可能性をつぶす事はしたくないので、まずは自分が変わらなければと思いました。

☆この度は、なかなか聴くことのできない村上先生のお話が聴ける機会をつくってくださり、ありがとうございました。楽しく、心をひきつける言葉の中から自分の人生を見つめ直すことができました。身の回りの人に支えられていること、我が子に対しても縛りすぎないよう、心に寄り添えるようにこれからは関わっていきたいなと深く思いました。

☆お話を聞いて一番思ったことは、子供との時間を大切にしようと思ったことです。毎日ばたばたで、あっという間に一日が終わってしまいます。もう少し、子供との時間を増やしてあげたいなと思いました。

☆「面倒」や「面白い」といった言葉に対する心の現れ方について、なるほどと思い、面白かったです。今後の子供との接し方や顔を見て何を考えているかを知る良いきっかけになりました。

私事ですが、大晦日から新年の年明けを、村上先生が住職をされている潮音寺にて過ごさせていただきました。

境内一面に、ろうそくが灯されていて幻想的な年明けを迎えることができました。 (文責 土井)

先日の成人の日に、夕方のニュースで潮来市の様子が紹介され、潮音寺で行った成人を祝うイベントに村上住職がしっかりと映っていましたね。スタジオにいたコメンテーターの直木賞作家は、「あの住職、たぶんぼくの知ってる人で、後輩だと思います」と言ってました。そうなんですね。知りませんでした。

あと2800本欲しい!~リサイクル活動~ 1月5日(木)

わらびが丘小学校は開校してから3年間、アルミ缶リサイクル活動に取り組んできました。アルミ缶リサイクル活動では、缶を潰し、箱詰めをして、東北地方の会社に送ることで、収集したアルミ缶を換金することができます。

車いす1台分と交換するには、重さで言えば約800kg、空き缶の数で言えば、約32,000~36,000個必要になります。ひたすら潰して詰めて、潰して詰めて…。車いすと交換できるまで、残すところ2800本程度になりました!!!わたしたちが卒業するまでになんとか福祉施設に車いすを届けたいのです。

1月14日にはわらびが丘小学校のリサイクル活動があります。その際は、アルミ缶の回収も行っています。

アルミ缶を回収するにあたって協力していただきたいこと

・アルミ缶以外のものは入れないでください。(×ビン・スチール缶等)

・缶の中に煙草・ゴミ等を入れないでください。

・缶の中身を空にして、洗って乾かしてからリサイクルに出してください。

・下のように、縦方向に缶をつぶさないようにしてください。

ご協力よろしくお願いします。(文責 大澤)

第2回リサイクル活動のお知らせ 1月5日(木)

地域および地元事業所の皆様には、毎回多くのリサイクル品をご提供いただきありがとうございます。おかげで、子供たちへの教育活動に有効に使わせていただいています。

PTA本部役員はじめ担当役員の方々にはご苦労をおかけします。よろしくお願いいたします。

なお、当日は8時30分から収集を開始しますが、地区によっては少し早い時間から動き出すところもあるかと思います。早めに物品を出していただけると助かります。

また、もし回収もれがありましたら、すぐにわらびが丘小まで連絡してもらえれば、すぐに回収に伺います。

小雨決行ですが、悪天候により延期する場合には、保護者メールおよび学校ホームページでお知らせしますので、ご近所の方にもお伝えいただければと思います。 (文責 海寳)

※回収品の中で、空き瓶については「ビール瓶のみ」としていますが、毎回清酒の一升瓶や焼酎の瓶等も入っています。ビール瓶以外は回収できませんので、各地区の定められた収集日に、ごみステーション等に出してください。

本年もどうぞよろしくお願いします。 1月4日(水)

令和5年となりました。今年の正月三が日は穏やかな好天が続き、皆様ゆっくりと過ごされたのではないかと推察します。

私は、暮れの大掃除が終わらずに、元旦から障子張りの続きをやり、2日にやっと終えることができました。一昨年の暮れからやっていたので足掛け3年かかりました。素人なのでYouTubeで貼り方を学びました。貼ったときはヨレヨレでも、霧吹きをして翌朝にはあら不思議、ピーンと張ってきれいになっているではありませんか。だいぶコツがつかめてきました。それにしても、張り替えた障子は、部屋を見違えるほど明るくしてくれます。

これに味をしめた私は、障子の枠や柱、鴨居、長押、果ては玄関や廊下の外側の木の部分、戸袋までアルカリ電解水で洗い、すっきりと若返りをさせてしまいました。このあと電動サンダーを購入して、部分的に表面を磨くことまで計画しています。

わらびが丘小学校は、4月にいよいよ開校4年目を迎えます。今年の干支は「卯(うさぎ)」です。大きくジャンプアップする年にしたいと思います。

私事ですが、私は年男で誕生日の3月に還暦を迎えます。よって3月31日には定年による退職となります。残り3か月を全力でやり切りたいと思います。4月からは新しい校長に引き継ぎたいと思います。

昨年まで「えがおであいさつ日本一」「たのしくべんきょう日本一」を目標とし掲げてきました。今年は、この二つの目標をさらに進めて「あいさつに心を込めて」と「『わからない』って楽しい~先生に『なぜなぜこうげき』をしかけよう!」を付け加えたいと思います。

わらびが丘小児童の皆さんには、明後日6日に元気な姿で会えることを楽しみにしています。

今年1年が、皆様にとって素晴らしい年になることを祈念いたします。 (文責 海寳)

今年も、地元の後輩が経営する門松工房「創志」の門松を玄関に飾っています。この工房は、昨年末もNHKのニュースで紹介されました。両〇国技館や靖〇神社はじめ某有名ホテルなどにも設置している今やメジャー工房です。わらびが丘小学校に福を呼び込んでくれるものと期待します。

職員研修 「SNSの不適切な使用」 12月22日(木)

昨日の県の教育委員会会議を受け、不祥事事故による懲戒処分事案が今朝の新聞に掲載されました。4件中3件が、スマートフォンのアプリケーションを利用した児童生徒との私的なやり取りによるものでした。

児童生徒とのSNS等によるやり取りは、管理職の許可を受けなければならず、基本的に禁止されています。なぜなら、私的なSNS等のやり取りが発端となって、これまで様々な事故が起きているからです。

学校では、児童生徒及びその保護者とのメールをやり取りする場合には、いつどのような目的で誰と行うのかを記録簿に記入しなければなりません。しかも、それは管理職に許可された場合のみです。

今日の職員研修では、今朝の新聞記事及び県教育長からの通知をもとに、SNS等を利用した、教職員と児童生徒及び保護者とのやり取りは絶対に行ってはならないこと、併せて自家用車への同乗も禁止であることを全員で再確認しました。 (文責 海寳)

「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」教育講演会 感想が寄せられました 12月21日(水)

12月9日(金)に行われた「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」での村上先生の講演会に参加された方々より感想をいただきました。定運先生のお話がとても心に響いたという内容が多く、素晴らしい内容だったので皆さんに紹介します。

☆今日のお話を聞いて、子どもに対してつい先回りして声かけをしてしまうことが多く、私自身も思い当たるところがありました。これからは、ぐっと我慢して子供を信じて見守ろうと思います。

☆お話を聞いて、子育てについて人生についても学びを得ることができました。特に「手放す」ということについては、つい子供に対して過保護になりがちで、先回りして話してしまうことが多いです。「親自身の中のしがらみを手放す」ことを意識して、子どもと接していきたいと思いました。

☆村上先生のお話を聞いて、始めは面白く夢中になって聞き入ってしまいました。お話を聞き、自分や子供、両親に置き換えて考えることができ、胸が熱くなりいろいろな感情がこみあげてきました。先生が話されたように、親自身が経験したことが全てではなく、それ以外のことも考えなければいけないと思いました。子供にも自分の経験にとらわれずに、周りの意見も受け入れられるような心を持てる人になってほしいと思いました。

☆とても面白く話に引き込まれてしまいました。親と子は違う人間です。親の思いはあるけれども自由に育てていきたいと感じました。またぜひ聞きたいです。

たくさんの方から感想をいただいています。順次紹介していきます。

先日もお伝えしましたが、毎月11日と第4土曜日には、茨城県潮来市日の出にある潮音寺に行くと村上先生のお話が聴くことができるそうです。ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。(文責 土井)

職員研修 「飲酒運転・交通事故防止」 12月20日(火)

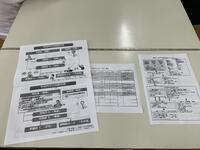

昨日の放課後にモラールアップ研修として「飲酒運転・交通事故防止」についてを行いました。モラールアップ委員のO先生とS先生が担当です。資料も用意してくれました。

ちょうど昨日まで行われていた「千葉県冬の交通安全運動」について再確認しました。

◇スローガン 「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」

千葉県教育委員会から出されている「懲戒処分の指針」を確認しました。

①飲酒運転以外での交通事故

②飲酒運転

③交通法規違反

併せて、違反したときの懲戒処分の内容についても再確認しました。

毎年、年末は交通事故の件数が増えます。子供たちに注意するだけでなく、教員自身が事故や違反を起こさないように自覚を高め、これまで以上に注意していきます。 (文責 海寳)

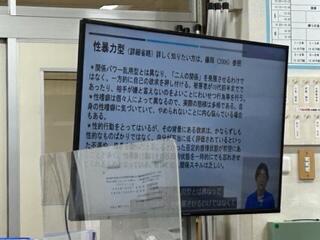

職員研修 「わいせつセクハラの防止」 12月15日(木)

年間に10回程度、職員モラールアップ研修を計画しています。今回は不祥事防止の研修ですが、簡単なゲームを行って親睦を深めるなどの研修も行います。

今回の研修は「わいせつ・セクハラの防止」がテーマです。このところ不祥事のニュースが報道されますが、最も多いのがこのわいせつ・セクハラです。

今回の研修では、職員全員で動画を視聴して、そのあとグループディスカッションを行いました。意識の共有と認識の強化がねらいです。

動画は「児童生徒性暴力等の特徴について」というタイトルで、大阪大学大学院名誉教授の藤岡淳子先生の講話を視聴しました。性暴力の特徴として、①同意がない ②対等でない ③自発性がない の3つがあげられるということです。

また、性暴力は、性行動を通じての「暴力」であるという点を見逃してはいけないと言っていました。そして、その多くはパターン化しているということです。

援助者(教員含む)として必要な意識であるとのことです。ちょっと難しいなと感じましたが、なんとなくわかる気もします。

今回の研修を通して、本校からは絶対に不祥事を起こさないという覚悟を再確認し、皆で共有しました。 (文責 海寳)

冬休みまであと10日。 12月13日(火)

さて、年の瀬を迎え、今年のお正月に立てためあては達成できたのでしょうか? 冬休み明け全校集会で「一年の計は元旦にあり」という言葉とともに、今年1年間で達成したい目標を決めて、ぜひ計画を立てましょう、とお話ししました。達成の度合いを振り返り、来年の目標を立てるための参考にしましょう。

わらびが丘小では、昨年は「えがおであいさつ日本一」を掲げました。今年は「たのしくべんきょう日本一」としました。

しかし、楽しくお勉強はなかなか難しかったようです。先生方へのプレッシャーも大きく、「たのしく」とはなかなかならなかったみたいですね。

今年はタブレットPCが全児童に貸与され、「探る楽しさ」や「つなぐ楽しさ」は実感できました。「まとめる楽しさ」もあったと思います。次は、「考える楽しさ」に、そして「見つけ出す楽しさ」、さらに「創造する楽しさ」へと発展させたいなぁと考えています。

「たのしくべんきょう日本一」は来年も継続したいと思います。知的好奇心を刺激するような楽しさを目指そうと考えています。 (文責 海寳)

行事予定について 12月13日(火)

例えば、1月27日(金)に予定していた新入生保護者説明会は、翌週火曜日の31日に変更しました。これは、27日が保育園の行事と重なってしまったからです。

また、卒業式も当初より1日早めました。これは校内事情によるものです。

このように、年度初めに立案した行事予定は「あくまで予定」ですので、さまざまな事情により変更することがあります。お知らせ等の配付物等で必ずご確認ください。本ホームページでも変更が確定し次第更新しますが、保護者の方が確認した直後に変更するなど、タイミングがずれる場合がございます。できるだけ複数回の確認をお願いします。よろしくお願いします。 (文責 海寳)

学校を核とした県内1000か所ミニ集会を開催しました 12月9日(金)

茨城県潮来市にある薬師寺東関東別院潮音寺(ちょうおんじ)の住職、村上定運(じょううん)先生を講師に迎え、「親と子のかかわりについて」というテーマで教育講演会を行いました。

奈良にある薬師寺では、多くの修学旅行生に「ためになるお話」を行うことで人気No.1の村上先生です。今日もユーモアのあるお話で、会場を笑顔いっぱいにしながら、リズムよくお話を進めてくださいました。

☆印象に残った言葉―1 「面倒」と「面白い」という言葉の由来について

「面倒」- 自分にやる気がなく、興味が向かないことについては、顔が下を向いてしまう。顔(面)が倒れるから面倒。顔を倒しているのは、自分自身の心である。

「面白い」- 物事が楽しくて、自分から興味を持ち取り組む。顔がしっかりと前を向き、輝いているから、面白い(おもしろい)。

自分の心がけ一つで、面倒になったり、面白くなったりする。

☆印象に残った言葉―2 執着、こだわり、しがらみを捨てる。

自分自身の経験から、こうでなければいけない、このようにするとうまくいった、失敗をしてはいけない、という執着、こだわり、しがらみを捨てる。0(ゼロ)になったところから再スタートすることで、新たな学び(幸せ)を手に入れることができる。

子育てについても同じで、親のこだわりから子どもの人格を考えない縛り付けをせず、アシストをすることが大切である。

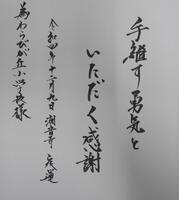

お帰りの際に、村上先生に色紙にサインをしていただきました。

『手放す勇気といただく感謝』

自分の今までの行いや子育てについて考えることのできたひと時でした。

毎月11日と第4土曜日には、茨城県潮来市日の出にある潮音寺に行くと村上先生のお話が聴くことができるそうです。何度も聴いてみたくなるお話でした。

村上先生、ありがとうございました。(文責 土井)

冬休み前PTAを行いました。 12月9日(金)

授業参観は、密を避けるために、旧小学校区ごとに2時間展開で分けました。子供たちは、お家の人が来てくれるとあって、皆そわそわしています。低学年では、秋祭りや校外学習の発表会など生活科を中心とした発表でした。子供たちの元気な姿を見せることができました。中学年や高学年は国語、理科、外国語、道徳、総合的な学習の時間などの授業を行いました。担任の先生の指導力と子供たちの授業を受ける様子もしっかりと見てもらいました。

学校保健委員会では、学校医、学校薬剤師、学校評議員、PTA役員の方々に出席をいただきました。まず養護教諭から、健康診断の結果から見えた本校の課題について報告がありました。そのあと、参加者からの質疑応答と学校医の先生からの説明であっという間に予定時間を過ぎてしまいました。有意義な時間になりました。

「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」は、奈良薬師寺東関東別院である潮来市潮音寺住職の村上定運(むらかみ じょううん)氏による「親と子の関わりについて」という演題で御講演いただきました。さすが薬師寺で人気ナンバーワンのお坊さんだけあって、テンポの良い話しぶりにすぐに引き込まれてしまいました。詳細は別に記しますので、そちらをご覧ください。

そのあと各学級で懇談会を行って解散となりました。多くの保護者の方に御参加いただきありがとうございました。 (文責 海寳)

1,000,000アクセス達成しました。 11月28日(月)

100万ちょうどのスクリーンショットを狙っていたのですが、昨夜はワールドカップのコスタリカ戦を見ながらチェックしていたので、ちょっと応援に夢中になっている一瞬のすきに逃してしまいました。

しかし、100万という数字はずっと目標にしてきたので、大きな達成感を感じています。実質2年8か月での100万アクセス達成です。これは驚きです。

繰り返しになりますが、数字がすべてではありません。しかし、数字はモチベーションを上げるための大きな目標となります。まるでユーチューバーのような心境ですが、多くの方に繰り返し見てもらえるようにするにはどのような記事をアップすればよいか、どんな写真を何枚ぐらい、記事の内容も読むだけで学びになるようなものを、と様々な工夫のためにいろいろと考えます。執筆者も一人だけでは記事が単調になり飽きてしまいます。多くの先生に文章を提供してもらい変化をもたせます。そのほうが読む側の興味もわいてくるでしょう。できるだけ多くの情報を、児童・保護者・卒業生・地域の皆様そして本ホームページを見てくださっている方々にお届けしたいと考えております。

100万アクセスを一つの節目として、これからもわらびが丘小学校の様子をできるだけ詳しく発信してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

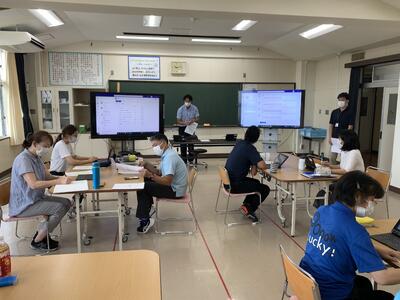

第2回校内研究会を行いました。 11月4日(金)

1年、2年、5年の3学年が算数の授業展開をしました。

この校内研究会は、教員の指導技術を高めるための研究の一環として年2回行っています。

本校の今年度の研究テーマは、「わかる楽しさ、できる喜びを実感する算数授業の工夫」です。とくに、考えを書いたり説明したりするなど、アウトプットすることに主眼を置いています。

授業では、終わりのチャイムが鳴っても「もう終わりぃ~?」「もっとやりたい」などのつぶやきが子供たちから出ていました。楽しくてわかりやすかったのでしょう。次の授業を楽しみにしていてください。

授業終了後の研究協議会では、授業の良かったところを赤い付箋に、課題を青い付箋に貼って、学習問題の文言や指示の仕方、一人一人の見取りの方法まで、参観していた先生方からたくさんの貴重な意見が出されました。全員で共有することにより、次の授業に落とし込んでいくことになります。

講師の先生からは、子供たちの授業への集中度や取り組みの真剣さについてお褒めの言葉をいただくとともに、指導法について、具体的かつ的確なアドバイスをいただきました。いただいた指導を今後の指導に役立てていきたいと思います。 (文責 海寳)

校内環境整備をありがとうございます。 10月25日(火)

今朝も、すでに作業が始まっていました。グラウンド奥のオオムラサキです。5月の運動会前に切ったきりなので、枝が伸び放題になっていました。

(文責 海寳)

「ちょっと」 10月13日(木)

その頃は、中学校に勤務しており、学校全体の生徒指導主任を任されていました。

その日も部活動の朝練習を終え、職員室に向かって歩いていました。そのとき、中3の担任の先生が近づいてきて、次のように言われました。

「うちのクラスの生徒が、昨日の帰りに駐輪場で〇〇くんに蹴られたと言ってます。何人かも現場を見ています。どうしましょうか?」

「わかりました。昼休みに訊(き)いてみます」

加害者の生徒は、私の部活の部員でした。チームのエースとして活躍している生徒です。ただ、少し気が短くやんちゃな面もあったので、彼のクラスの担任ではなく、私が話を聞くことにしました。担任にも了解を得ました。

昼休みに当人を相談室に呼んで話を聞きました。

「昨日の帰りに、駐輪場で誰かを蹴らなかったか?」

「えっ⁉ …やってません」

「本人からの訴えがあったし、その場を見ていた人も何人か確認したけど…」

「 … 」

「よく思い出して」

「やってません」

「ほんとに?」

「はい、ぜったいやってません」

「そうか… 」 (困ったな)

「 … 」

「ぜったい?」

「はい、ぜったいです!」

・・・

(しばらく沈黙)

・・・

「んー、ちょっとやったかもしれない?」

「 …… えーと、ちょ、ちょ、ちょっとやったかもしれません」

「なにをやったの?」

「ちょっと、あしを、その、けったかもしれません…」

「そっか、思い出してくれてよかったよ」

「はー、すいません…」

「◯◯のことは部活では大黒柱として信頼してるし、事実を聞いた時には『そんなはずはない』と思ったんだけど、よく思い出して正直に認めてくれてよかったよ。◯◯がそんな人間ではないことはよく知っている。なにか事情があったのか? でも、やったことはよいとは言えないな」

担任の先生のもとに連れていき、結果を報告した後、当該学年にその後の指導(謝罪と反省)を託して指導を終えました。

この、エピソードはいくつかの学校の保護者会で何度か話したことがあります。保護者は一様にうなずきながらよーく話を聞き、最後に温かな微笑みで受け止めてくれました。

子供には、中学3年生でもこのような一面があります。当然、うそをつくこともあれば、隠すこともあります。うそをうそで塗り固めることになって、あとに引けなくなってしまうこともあります。最後には、どこでどんなうそをついたのかもわからなくなってしまいます。ごちゃごちゃになってしまうのです。よくありました。

そうなってしまうと、うそをついている本人が苦しくなってしまいます。学校は警察ではありません。認めて反省し、もうやらないと約束しさえすれば指導は終わりです。再び繰り返すケースもありましたが。

被害者を救済することが最優先ですが、うそをついて引っ込みがつかなくなった子供を救うことも大切です。

このケースでは、「ちょっと」が効果を発揮した事例と言えます。子供の中では「完全にやった」のではなく、「ちょっとやった」くらいの意識のレベルなのです。だから、「やってません」と言い張るのです。子供の論理です。しかし、このことも認めたうえで次に進まなければなりません。

いろいろなことがあります。

谷川俊太郎(たにかわしゅんたろう)というかなり有名な詩人がいます。

私も大好きです。なぜかというと、言葉にできない微妙な心の揺れやひだを、平易(へいい)な言葉で見事に表現するからです。

彼の作品の一つに「うそ」という詩があります。

かつて教育相談を学んだ中で、ある臨床心理学の本で紹介されていて知りました。

それは、詩の中の一部(ほんの3行)でした。

(前略)

いっていることはうそでも

うそをつくきもちはほんとうなんだ

うそでしかいえないほんとのことがある

(後略)

(谷川俊太郎「うそ」より)

子供の心理を見事についていると思いませんか?

大人にもグサッとくる気がします。 (文責 海寳)

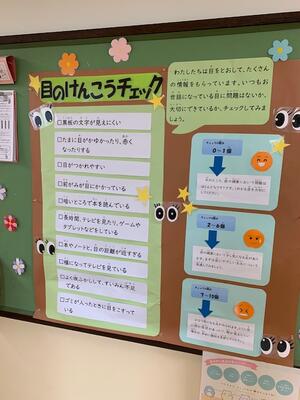

10月は「目」をいたわりましょう。 10月13日(木)

本校の今月の保健目標も「目を大切にしよう」です。ほけんだより10月号の裏側には、目を守るためのいくつかのアイデアが紹介されています。

① タブレットを使うときには、画面と30センチの間をあけましょう。

② 30分使ったら、遠くの雲や木を見て、目を休ませましょう。

③ 毎月0のつく日をノーメディアデーにするなど、タブレットやスマホを見ない日を作るのもいいかもしれません。

目の健康チェックをしっかり行って、視力が落ちないように気をつけましょう。 (文責 海寳)

失敗から学ぶ 10月12日(水)

かつて勤務した学校で、次のようなことがありました。

私が教務主任として、入学式の司会進行を務めていた時です。

その年の入学式当日は気温が低く、前日の天気予報でも「明日は暖かい服装で」としきりに伝えてました。

入学式の会場準備を進める中で、会場である体育館の暖房器具の設置をどうするか検討になりました。

しかし、入学式には例年ストーブは設置していません。3月末をもって、すべて収納してしまうからです。灯油についても、3月中にすべて使い切ることになっています。灯油もないのです。

結局、「気温が低いことは皆わかっているのだから、寒さ対策は当然してくるだろう」ということで、例年通り暖房は設置しないこととなりました。

当日の朝、入学生の保護者が体育館に集まってきました。多くの方はひざ掛けやショールを用意して、寒さ対策をしていました。しかし、3割くらいの方は春用の薄手の洋服だけで、式の中盤から寒がっている様子が見られました。

入学式が1時間ほどで終わり、入学生は退場して各教室に向かいました。

保護者はその場に残り、第1回目の保護者全体集会です。学年主任がいくつかの説明をしました。時間にして約15分ほどです。寒さで震えている保護者が何人もいます。

「なんとかしよう」

そう思い、体育館の倉庫の奥に収納したジェットヒーターの中で、灯油が少し残っていそうなもの(ヒーターをゆすり、ちゃぷちゃぷ音がするもの)を探し、1台を引っ張り出しました。集会が終わって教室に行く前に、少しでもあったまってもらおうと思ったからです。

集会の終わりを見計らって、動線上にジェットヒータを移動し、点火しました。

「ゴォーッ」という音とともに、真っ赤に燃える火が熱を吹き出しました。

「よしっ!」

心の中では、寒さに震える保護者が寄ってきて、火にあたりながら

「あったか~い、ありがとうございます」

そんな声を少し期待していました。

ところが、期待は見事に裏切られます。

最初に通りかかった、ある若い母親がひとこと、

「いまごろおそいよ」

と、隣を歩いていたもう一人の母親につぶやいて、火にあたることもなく通り過ぎていきました。

うちのめされました。

事情を知らない保護者はそう思うのが自然です。

「あるんだったら最初から出しとけよ」

多くがそう思ったことでしょう。

けれども、実際には灯油もほとんどないのです。底にたまったちょっぴりの灯油を無理やり燃やしたのですから。燃焼時間は2分ぐらいでしょうか。

このとき、「過剰なサービスは不満しか生まない」と学びました。

ただ、そのあとから来た数名の母親は、火にあたりながら

「あ~、あったまる~」

と言って喜んでいたことに、少し救われた気がしました。

いろいろなことがあります。すべて学びになっています。 (文責 海寳)

校門に不審な跡が… 10月11日(火)

今朝、登校指導をしているときに、正門とフェンスの上部が泥まみれになっていることに気づきました。

以前、昇降口前の水飲み場上部のタイルが泥だらけになっていたことがありました。そのときは、はっきりと小さな靴の足跡があったので、すぐに見当がつき、一件落着となりました。

今回は、泥の汚れ方がかなりひどい状況です。加えて高さもあるので、「昔の子ならいざ知らず、今の子に上れるかな?」と、やや疑問を持ちました。

ちょうど、九美上駐在所の方が、朝の交通安全指導で来ていたので、様子を確認してもらいました。休日の夜中に、不審な人物が学校に何かをしているかもしれません。

「もし、ほかにも様子がおかしいところがあれば連絡してください」

そう言って、戻っていきました。

正門のコンクリートの上のくぼみをよくみると、落花生の割れた殻がいくつかあります。

足元を見ると、鳥の糞らしきものも点々としています。

犯人がわかりました。

犯人はカラスでした。

そういえば、今朝、玄関前にも落花生の殻がいくつか散乱していました。

目の前が、収穫を終えた落花生畑だったのです。畑でつまんだ落花生を、道路を隔てた正門の上でついばんでいたのです。雨上がりだったのでしょう。泥はすべて畑の土でした。確かに、グランドの土よりも粒子が細かく、教頭先生が水で流して落とすのも一苦労でした。一件落着しました。

連休明けの朝の一コマでした。 (文責 海寳)

「目をかける 手をかける 声をかける」(その2) 10月11日(火)

これは、子供によって、時期によって、そしてタイミングによってどれを選択するか、という教師側の判断がそこに伴っています。子供の成長の度合いを測って、何が一番必要かを考えるのです。

目はかけているけど声はかけない、声はかけるけど手はかけないなどです。全てかける場合もあります。それは状況次第で決まります。

大規模校に勤務していたころの実践ですが、小規模校の部類に入るわらびが丘小などではなかなか難しいかもしれません。なぜなら、一人一人がよく見えるので、「すぎてしまう」ことが往々にしてあるからです。「すぎてしまう」とは、目をかけすぎてしまう、手をかけすぎてしまう、声をかけすぎてしまう、という弊害です。子供は時期により、あるいは子供により「放っておかれる(やや語弊はありますが)」ほうが自立してたくましく育つ場合があります。大人は経験上、子供の様子を見て、失敗することを見通せるので「転ばぬ先の杖(ころばぬさきのつえ)」よろしく、事前に伝えて失敗を回避させてしまいます。もちろん、交通事故など重大なダメージにつながる場合はそれも必要ですが、のちの良い経験となりうる軽微な失敗は「学び」につながります。「あのとき、こうやって失敗したから、今回は~しよう」という「察知」(さっち)につながります。

終業式で手渡された「あゆみ」には、担任の先生による見取りが所見として記入されています。担任の先生方は、ほんとうに細かな部分までよく見ています。また、「がんばりマスター」もそうです。がんばっている部分をよく見取っています。

後期にも、様々な場面での見取りをもとに、「目をかけ 手をかけ 声をかける」指導を各学級担任はじめ全教職員で心掛けていきます。

後期もどうぞよろしくお願いします。 (文責 海寳)

「目をかける 手をかける 声をかける」 10月7日(金)

「子育て四訓(しくん)」といい、山口市の教育委員長だった緒方甫(おがたはじめ)先生の「心を育てる子育て」についての言葉であるとありました。

幕末の維新の志士に影響を与えた吉田松陰を輩出した地であることから、平易な表現でありながら、含蓄のある言葉であると思いました。

のちに渋沢栄一の有名な夢七訓のもとになったのではないかとされる吉田松陰の言葉にもどこか似ています。

夢なき者に理想なし

理想なき者に計画なし

計画なき者に実行なし

実行なき者に成功なし

故に、夢なき者に成功なし

吉田松陰

25年ほど前に、中学校の生徒指導担当を任されていたころ、夏休み明けの9月の目標として、先生方に向けて次のような目標を提示しました。

「目をかける 手をかける 声をかける」

これも、当時読んだ書物の中にあった表現を参考にして提示したものです。「子育て四訓」を目にして、すぐによみがえってきました。

この言葉も、各学級担任の先生が、自分のクラスの生徒を目に浮かべて、どうかかわればよいかをイメージさせるのに有効であったと記憶しています。

何をかけるのかは生徒によって違います。どの程度かけるのかも違います。

「◯◯を〜しましょう」という目標はよくありがちですが、範囲が限定されてしまい、あるいは漠然としすぎて訴えかける強さがありません。

昔のことを少し思い出したついでに書かせていただきました。 (文責 海寳)

「がんばりマスター」作成中。 10月3日(月)

担任の先生からみた児童のがんばっている姿を認め称えるという目的で開校当初から続けています。

多い児童はすでに6枚をコレクションしています。

今回は、自分のどんなところを担任の先生は見ていてくれていたのでしょう。金曜日を楽しみにしていてください。 (文責 海寳)

折り返し地点です。 10月3日(月)

後期も行事がどんどん始まります。今月は郡市陸上競技大会があります。6年生は修学旅行もあります。来月初めには校内研究会も控えています。

先生方は、先週まで通知表作成で夕方遅くまでかかっていました。来週からは後期が始まりますが、落ち着く間もなく、次の行事に向けて準備を始めています。時間をうまくやりくりして、時間外超過勤務の低減も進めていく必要があります。

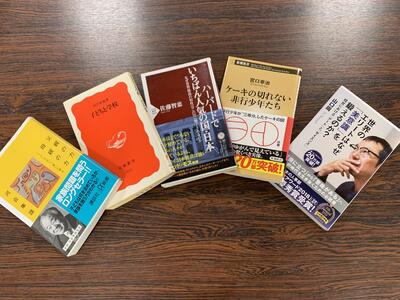

同じような本が図書室の中にはたくさんあります。ぜひ手に取って読んでみてほしいと思います。そして、おもしろそうだなぁと思ったら、借りておうちでゆっくり読んでみてくださいね。

その横に目をやると、図書委員がおすすめする図書が紹介されていました。これもなんだか楽しそうで、思わず見てしまいます。楽しそうな本の紹介をありがとうございました。

みなさん、たくさん本を読みましょう。 (文責 海寳)

「威厳をもって丁寧に」 9月21日(水)

最初の訪問地であるイギリスでは、バッキンガム宮殿やウインザー城などに立ち寄りました。

写真はその時のウインザー城のラウンドタワーを撮ったものです。この旗がイギリス国旗なら女王は不在、王室旗なら女王は在城ということでした。この日は運よく王室旗だったので、同じ敷地内にエリザベス女王がいらっしゃったわけです。(城内の「ロイヤルアパートメント」という建物だそうです)一昨日の国葬の様子をテレビで見て、あの時の感動がよみがえってきました。

同時に思い出されたのが、最後の訪問地であるフランスでの出来事です。

フランスでは、パリの日本人学校の訪問とともに、ダウンタウンにある中学校を訪問しました。場所柄、薬物や暴力など様々な問題があった学校だったと聞きました。

ヨーロッパの学校は基本的に敷地をフェンスですべて囲い、当時から監視カメラなどのセキュリティは万全で、簡単に敷地内には入れません。

新しく校長に就いたのがその地域の議員でした。学校を立て直すための方策として、警官が警察犬を伴い校内をパトロールすること、大学生を生徒の相談相手や指導員として活用することなど、いくつかの具体策を矢継ぎ早に繰り出し、学校は短期間で安定を取り戻したとのことでした。

当時、校長はじめ何人かの学校スタッフと交流する場があり、そこで次のように質問してみました。

「教員は、生徒と接するときに、どんなことに気を付けていたのですか?」

すると、校長は、

「生徒に対して、『威厳をもって丁寧に』接するよう、教員には伝え、そして実行しています」

「生徒にとって教員は大人の代表です。教員が威厳をもつことで、生徒は尊敬のまなざしを向けます。そのような姿勢で丁寧に指導するのです。授業の質も上がります」

「威厳をもって丁寧に」という言葉が胸に刺さりました。当然、「威厳をもって」とは威張ることではありません。その責任を全うしようという強い意志をもつことで醸し出される雰囲気みたいなものと私は捉えました。

以来、心の片隅にいつも意識していた言葉です。

フランスでは、このほかに印象深く覚えていることがあります。午前中に中学校を訪問し、午後から日本人学校を訪問しました。途中で昼食をとるためにレストランに入りました。

メニューをオーダーしたときのことです。

通訳の方が、「ワインは飲まれませんか?」と訊いてきたので、「これから訪問なので」と断ると、「ワインは我が国の文化ですよ」と言われ、「あ、ここはフランスだったのだ」と思い返し、1杯のグラスワインをおいしくいただいたことを思い出しました。

「郷に入っては郷に従え」という諺(ことわざ)を痛感した出来事でした。 (文責 海寳)

今日は「重陽の節句(ちょうようのせっく)」 9月9日(金)

今日は重陽の節句(ちょうようのせっく)です。健康長寿を願い、命を尊(とうと)ぶ大切な日とされています。

以下、昨年度の本HP記事から引用します。

五節句(ごせっく)というものがあります。

①人日(じんじつ)の節句 1月7日

②上巳(じょうし)の節句 3月3日

③端午(たんご)の節句 5月5日

④七夕(しちせき)の節句 7月7日

⑤重陽(ちょうよう)の節句 9月9日

古代中国では、奇数を「陽」、偶数を「陰」として占いなどに用いてきました。「陽」は縁起が良いとされています。中国では暦(れき・こよみ)で、奇数(陽)が重なると偶数(陰)になるとして、それを避けるために行事が行われていたということです。日本でも、宮中(きゅうちゅう)で邪気(じゃき)を払う行事が行われるようなり、また、季節の節目に当たることから節句(せっく)と呼ばれるようになったということです。

重陽の節句は、陽数で最も大きい「9」が重なるので重陽(ちょうよう)と呼ばれています。本来は旧暦の9月9日を指し、今の暦では10月中旬にあたります。菊が美しく咲く時期でもあるので「菊の節句」とも呼ばれています。ちなみに菊は日本の国花であり、皇室の家紋でもありますね。

調べてみると、いろいろなことがわかり楽しいですね。 (文責 海寳)

夏休みもあと7日です。 8月25日(木)

夏休みに入ってすぐ行う予定だった二者面談は、コロナウイルスの感染状況が急激に悪化したことから中止としました。実施していれば、お子様の学校での様子や夏休みの過ごし方を伝えたり、夏休みの宿題について説明したりする予定でした。

しかし、中止となったことでそれらができませんでした。

心配なのは、宿題の進捗状況です。夏休みのしおりに書かれている宿題をきちんと進められているかがやや不安なところです。

お家の方へのお願いです。今一度しおりを読んで、宿題が済んでいるか、31日までに終えられるのかどうかをお子様と確認してほしいのです。もし、まだ終わっていないものがあれば、残り7日間で計画的に進められるよう声掛けをしてください。

9月1日に、全員がすっきりした明るい笑顔で登校できるように、ご協力をよろしくお願いします。(文責 海寶)

とてもうれしいことがありました。 8月23日(火)

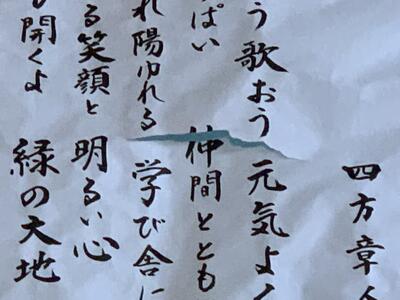

校歌が破れるという悲しい出来事の後に、とてもうれしい出来事が待っていました。

令和4年度の「香取市人権標語展入賞者」の結果が届き、本校6年生のHさんが、なんと小学生の部で市長賞に輝いたのです。1等賞です。入賞作品を紹介します。

「開けてみよう 心のとびら 笑顔のカギで」(わらびが丘小学校6年 HT)

すばらしい! 「笑顔のカギで」が効いてますね。

本校からはあと2名が優秀賞に入賞していましたので紹介します。

「あなたとわたしとてもたいせつ。 あなたのかわりは いないから。」

(わらびが丘小学校1年 YM)

「わたしから君へ 次々と続く 笑顔のバトン」

(わらびが丘小学校5年 YS)

優秀賞の2作品も心に響いてきますね。すっとしみ込んできます。

みんながこのような心をもっていれば、絶対にいじめは起きません。「いじめゼロのわらびが丘小学校」をこれからも続けていきましょう。

とてもうれしいことでした。3名の皆さんおめでとうございました。 (文責 海寳)

悲しいことがありました。 8月23日(火)

その校歌が一部破れてしまいました。

先日、校内を見回っていた日直さんが発見し、知らせてくれたのでした。作成するのにかなり労力がかかっただけに、ショックでした。数年はもつだろうと考えていたので、どうしようという思いです。

とりあえず、簡易的な補修をしたいのですが、ままなりません。

困りました。

体育館が新しくなるのは良いのですが、壁に掲げられている旧佐原三中時代の校歌も額ごと撤去するというのです。「新たな校歌の額は設置されるのですか?」と市教委の担当者に問うと、「その予定はありません」との答え。焦(あせ)りました。

新規開校するのに、体育館に校歌がないと格好がつきません。模造紙に書いて画びょうやテープで貼るなんてみっともないことはしたくありませんでした。校歌も新しくなるのですから。入学式の様子が頭に浮かびました。

咄嗟(とっさ)に、「額だけ残してもらえませんか?」とダメもとで頼んでみたところ「聞いてみます」とのこと。そして、額だけはなんとか残してもらったといういきさつがあったのです。

ただ、そのあとが大変でした。開校直前である2月の初旬に、「来週、体育館内部の足場を撤去するので、それまでに新しく貼る校歌を作っておいてください」と。そうすれば貼っておきますとのこと。自分たちで貼るのは不可能だったのです。

さあ、それからがたいへんでした。

書くのは自分が書くとして、書く紙はどうしようかというところからです。

その時はまだ神南小だったので、とりあえず模造紙やラシャ紙等を保管している物置きを探してみました。すると、幸いにして使いかけの和紙のロール紙がありました。たぶん歴代の校長である書家の椎名正男先生が残したものかも、と思いながら広げてみると、なんとか足りそうな長さが残っていました。

失敗分も含めてとりあえず3枚分を必要な長さにカットしました。

広い場所が必要なので、図書室の大きな机をつなげて紙を広げました。そして、最も難しい、レイアウトの線を引く作業です。鉛筆で、全体がバランスよく見えるように、ものさしで間隔を図りながら線を引きます。上下左右のスペースはどのくらいとろうか、行間は、一番と二番の間のスペースは、一行の中間線は、タイトルの文字の大きさは、作詞・作曲者の名前の大きさは、作曲者と一番の間のスペースは、などまるで製図を書くように線を引きます。

線を引き終わったら、いよいよ歌詞を書きます。

私は賞状もよく頼まれますが、いつも左から書いていきます。最後から戻ってくるのです。なぜなら、書くときに右手を紙に乗せられるからです。右から書くと、手を紙に乗せたら書いたばかりの文字の墨が右手の腹について、紙を汚してしまいます。そうならないように、最後の行から戻るように書いてくるのです。

すぐに書き出せるわけではありません。気持ちを集中しなければなりません。気持ちが乗らなければ書けません。じつは初日は、1枚レイアウトの線を引いて気持ちが折れてしまいました。書き出したのは次の日です。

翌日の午後、一発勝負で書き始めました。文字の下書きは書きません。消す作業が増えてしまうからです。しかし、一字間違えたら書き直しです。レイアウトの線も引き直しです。それだけで優に一時間はかかります。気持ちを集中します。

三番を順調に書き、二番に入りました。あと二行というところでなんということでしょう、ついに失敗してしまいました。「季節のめぐみ」の「季」を「委」と書いてしまいました。書き直しです。字は、流れと勢いで書くので、このようなことはたまに起こります。ショックでした。

この日は、2枚目のレイアウトの線を引いてエネルギーがなくなりました。

翌日、気持ちを集中して書き始めました。順調に一番に入りました。ところが、なんということでしょう、「こもれ陽ゆれる」を「ゆるる」と書いてしまいました。

書き直しです。

また線を引きます。でも、この日はもう先延ばしできないので、気持ちを奮い立たせて3枚目の線を引き、何とか書き上げました。最後のタイトルの文字はちょっと気に入らなかったのですが、もう書き直す気力は残っていませんでした。

とにかく失敗できない状況で、これだけの文字数を書くという、精神を集中するエネルギー量は相当なものでした。本当にへとへとでした。ただ、これで終わりではありません。

それから台紙になる色ラシャ紙の色を決め、両面テープで3枚を縦につなぎ合わせ、体育館の額縁の内側のサイズにぴったりはまるようにするために、左側と下の端を切り取りました。

しわができないように、ゆっくりと貼りました。すべて一人の作業です。なぜなら、この時期は閉校に向けて他の先生方は、やることがたくさんあったからです。

最後に、台紙の裏側四方にガムテープで裏打ちし、なんとか完成させました。

写真を撮るときだけ、2人の先生に持ってもらいました。それまでは先生方にも内緒で図書室にこもり作業していたのです。

校歌を書く難しさは、各行の終わりの位置がバランスよく見えるように、一行の中間のすき間をどのくらいにするか決めることです。

これは、校長室の校歌を書いてくださった書家の椎名正男先生も同じことをおっしゃっていました。

額装する前、清書を持ってきてくださったときに、私が「先生、何枚お書きになったんですか?」とたずねると、「10枚くらいは書いたかな?」とおっしゃいました。それだけで相当な時間です。その労力の大きさを知っているがゆえに思わず訊いてしまいました。

「行終わりのスペースのバランスが今一つで、行の途中のすき間の広さを少しずつ変えて書いてみたんです」と。その中で、一番よくできた一枚を持ってきてくださったのでした。

体育館の校歌については、書き直しするしかないかと考えています。私は、来年3月には定年を迎えるので、それまでには書こうかなと思います。

大変長くなりました。今日の悲しい出来事でした。 (文責 海寳)

職員研修を行いました。 8月22日(月)

第一部は、全国学力・学習状況調査についてです。

全員で問題を解き、今後、授業で重点化の必要のある課題を共有しました。

最も大きな課題は、設問を正確に読むことです。言い換えれば「リーディングスキル」の向上です。選択肢の読み方ととらえ方、そしてどこに視点を置くのかを、設問文の中からキーワードとしてすぐに見つけられる力です。

また、短作文については、書き出しと文末の終わり方をまず決められること、文中から引用する部分を決められること、条件に沿っているかを確認しながら書けることなどが意見として出されました。今後の授業の中に生かしていきたいと思います。

「Class Notebookを使った課題の出し方」が今日の研修テーマです。

GIGAスクールサポーターの遠藤先生をお迎えし、個別の困りごとに対応していただきました。

久しぶりにタブレットを触ったので、扱い方を忘れてしまっている先生も何人かいました(もちろん私もそうです)。

タブレットを利用してテストを行うときに、Teamsの中のClass Notebookに作ったテストの様式を挿入します。これを使えば、家庭にいても簡単にテストを行うことができます。そして、解答を書いて提出したもの(電子データ)を丸付けすることもできます。この方法をマスターすれば、様々な場面で有効活用できそうです。

午前中の3時間をたっぷり使って、充実した研修をすることができました。お疲れさまでした。GIGAスクールサポーターの遠藤先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

なんとか900,000カウント突破です。 8月18日(木)

夏休みに入り、しばらく更新していなかったため、3ケタのカウントが続いていましたが、先週8日に久しぶりに更新したところ、金曜日と土曜日には2日連続で2,800カウントを数えました。今週に入り、毎日1,400カウントを行ったり来たりして、昨夜9時の段階でトータル898,700だったカウント数。今朝には90万を超えるだろうと早起きして確認したのが4時50分。6月7日に80万を超えてから約2か月強でなんとか90万にこぎつけました。

ここのところ3か月で10万というのが目安でしたが、今回は2か月強での10万達成と、ややスピードアップしてきている感があります。このペースだと10月下旬には100万達成できるかもしれません。

HPですべてをお伝えできるわけではありませんが、可能な範囲で、子供たちのがんばる姿をお知らせしていきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

残暑お見舞い申し上げます。 8月8日(月)

昨日は立秋(りっしゅう)でした。今日からは「残暑お見舞い申し上げます」です。

コロナ感染の第7波が猛威を振るい、感染者数の急増が続いています。8月4日には熊谷俊人千葉県知事から「BA.5対策強化宣言」がなされました。

先週はやや気温が落ち着き、過ごしやすい日が数日あり少しほっとしたところでしたが、昨日からはまた気温が上昇し、今週は30度越えが続く予報です。感染対策だけでなく、熱中症対策も併せて気をつけていきましょう。

気象に目をやると、線状降水帯(せんじょうこうすいたい)により、東北日本海側および北陸地方が豪雨に見舞われ、洪水や土砂崩れなど大きな爪痕(つめあと)を残しました。被災された皆様にお見舞い申し上げます。

千葉県内でも大気が不安定で、各地でゲリラ雷雨が確認されています。外で遊んでいたりスポーツをしているときには、怪しい雲行きや風が吹いてきたら要注意ですね。

立秋になるとあの有名な和歌が思い出されます。

秋来(き)ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる

(出典:古今和歌集 作者:藤原敏行)

意味-「秋が来たと、目にははっきりとは見えないけれど、(さわやかな)風の音で(秋の訪れに)はっと気づかされたことです。」

この歌には「秋立つ日詠める(よめる)」という詞書き(ことばがき)が添えられていますので、立秋の日に詠んだことが分かります。

約千年も前に詠まれた歌が、こうして令和の世にも歌い継がれていることに驚かされます。厳しい現実の中にも、風流を感じる時間を持つことは大切ですね。

ちなみに、「風流(ふうりゅう、ふりゅう)」は、「上品で優雅な趣(おもむき)があること」という意味らしいのですが、元になったのは「風雅」な「流儀」だそうです。頭文字を取ってつけたのが「風流」だということで、平安時代にできたらしいです。なんでも省略してしまう現代と、やっていることはほとんど変わらないですね。

前者では、世界最高峰のハーバード大学の経営大学院で、「日本式」の様々なオペレーションやマーケティングなどが、教材として扱われ称賛されていることを紹介しています。

中でも有名なのが、「新幹線劇場」として、東京駅に停車する新幹線を掃除する会社「テッセイ」のプログラムと清掃のパフォーマンスの見事さです。わずか7分のあいだに、複雑な作業をチームで流れるような所作で行う卓越したスキルの高さを、ハーバードの教室で「テッセイのトラブル」というテキストで学んでいるというのです。トラブル続きだった現場をどのようにして「改善(カイゼン)」していったか、その過程が教材になっているのです。そこでは、上司と部下がともにアイデアを出し合い実施する「現場型」リーダーシップが、これからは世界標準になるだろうと言っています。

後者は、経営におけるアートとサイエンスについて、大学の哲学科を卒業し、現在はコンサルタントとして活躍している著者が、意識の根底に「美意識」を持つことがどれだけ重要かを説いています。

その中で、心に残っている部分が、「自分のアンテナの感度を磨く」という表現でした。自分なりの「真・善・美(しんぜんび) 真=直感 善=倫理観 美=美意識」の感覚に照らして、誰の生き方や考え方に共鳴するのかを考えることが大事といっています。

その理由の一つが、「偏差値は高いけれど美意識は低い」という人の存在です。学校の成績はかなり優秀だった人たちが、様々な事件を起こして世の中を騒がせることがあると。そして、その人たちには「文学を読んでいない」という点で共通しているのだそうです。

この本によれば、古代ギリシア以来、人間にとって何が「真・善・美」なのかということを純粋に追求してきたのは、宗教と近世までの哲学であったということです。そして、文学というのは同じ問いを物語の体裁(ていさい)をとって考察してきたと考えることができる、と記しています。

簡単に言えば、「もっと文学(物語)を読みましょう」というところでしょうか。確かに、文学は主人公や登場人物の内面を想像するところが醍醐味(だいごみ)です。想像力が刺激されます。自分のため、あるいは誰かのために思いを巡らせ、悩み、苦しみ、もがきながらある行動を決断します。読者は、その行為がどんな良い結果につながるのか、どんな悪い結果を招くのか、居ながらにして、作中の人物になりきって共に考えることができるのです。周りの役に立って感謝されたり、自らの行為に大いに後悔し悲嘆にくれたり、様々な感情が渦巻きます。時には、登場人物の理解しがたい行動にいらだったり、想像を超える美しい行為に涙したりもします。

この「想像力」が最も大切だと言っているのではないかと捉えました。折しも、現代の生活において欠かせない存在であるAI(エーアイ)に不可能なことが、この「想像力」であると聞きました。

かつて、世界に想像力があれば、戦争は起こらないと言った人がいました。銃を構えて向き合う敵にも愛する家族や恋人がいると想像できれば、絶対に引き金は引けないはずだと。

大好きなジョン・レノンの名曲「IMAGINE(イマジン)」が頭の中に流れてきました。

文学を読むことの効能は、この想像力を鍛えることであり、美意識につながっていくのだと、勝手に解釈しました。

本を読めば読むほど、勉強不足の自分を痛感します。もう少し本を読んで勉強したくなりました。長々と失礼しました。 (文責 海寳)

暑中お見舞い申し上げます 7月29日(金)

毎日暑い日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。

全国的にコロナの陽性者が増えています。香取市でも200人を超えた日もあり驚きです。

休み中ですが、感染予防の対策はこれまでにも増して注意して行っていきましょう。

2年生が花壇で育てているオクラの花が咲きました。こんなにきれいな花が咲くことに驚きました。

これが先日完成させた「シクラメン」です。第5弾と第6弾はすでに下描きが済んでいますので、夏休み中に色を付けたいと思います。

落花生も順調に育っています。

稲も順調ですね。暑い中ですが、植物は強いですね。葉が青々と輝いています。収穫までもう少し待ちましょう。

ミニトマトもおいしそうに育っています。いいつやですね。

まだまだ暑い日が続きます。ご自愛ください。 (文責 海寳)

職員作業&研修を行いました。 7月21日(木)

まずは職員作業です。普段なかなかできない体育倉庫、機械室、児童会室の整理と清掃を行いました。

昨日の午後には、各室のエアコンのフィルターと空気清浄機のフィルターの掃除もしました。

きれいになって、さっぱりすっきりです。

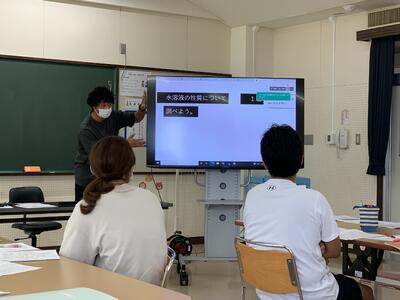

第2部は職員研修です。パート1は、7月7日に小見川中央小で開かれた公開研究会に参加した3名の先生が、資料やパワーポイントを使って研究会の報告をしました。ICTを活用した授業の進め方について詳しく説明してくれました。本校の授業でも取り入れていきたい内容もたくさんありました。

職員研修パート2は、Y養護教諭によるエピペン研修です。児童のアレルギーの現状とエピペンの使い方について、全職員で共有しました。

エピペン体験をした後、役割を決めてロールプレイを行いました。設定は、養護教諭が不在時に、昼休みに児童が具合が悪くなったというものです。最初に対応した職員、管理職を呼び、指示を受けて救急車を呼ぶため消防署に電話する職員、保護者に電話する職員、時系列で対応を記録する職員、校内への消防車及び消防隊員の誘導をする職員など自分の役割をこなします。そして、そこで見えてきた課題を共有しました。

最後に、校内のAEDの置き場所の確認、保健室のエピペンの保管場所の確認、保健室と体育館の担架の保管場所の確認をして研修を終了しました。

これまでに何度か救急車を要請しているので、何人かは動きをイメージできていましたが、やってみて初めて分かったという職員もいました。良い研修になりました。 (文責 海寳)

1年 親子歯磨き教室 7月12日(火)

これは、本校では家庭教育学級として1・2年生の児童と保護者が行います。歯磨き教室に先立って、開級式も行いました。今年は全3回を予定しています。

昨年は、コロナの影響で2回のみの実施となりました。ヨガ教室とバルーンアート教室です。2回とも大好評で終えることができました。今年も楽しみにしていてください。

今回は第1回目として、1年生の児童・保護者を対象とした歯磨き教室です。香取市役所健康づくり課から歯科衛生士の石橋先生と渋谷先生をお招きし、正しい歯磨きの仕方について教わりました。

以前は、お家の方がお子さんの歯を実際にブラッシングして、歯磨きの仕方を練習したのですが、コロナ感染防止の関係で「飛沫を飛ばさない」ために、実際のブラッシングは行っていません。子供たちは、講師の先生の説明を聞いて学びました。

お家の方には、子供たちが週1回行っている「フッ化物洗口」を体験してもらいました。

以前、校医である歯医者さんに、「この地区は、虫歯の治療率が千葉県内でも最も低い地域です」と聞かされたことがありました。

虫歯がなければ治療は必要ありません。正しく歯磨きして、虫歯ゼロを目指していきましょう。石橋先生、渋谷先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

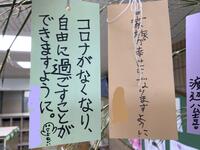

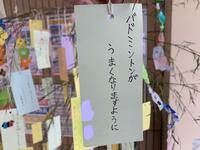

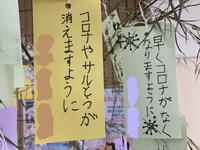

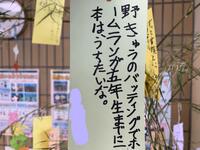

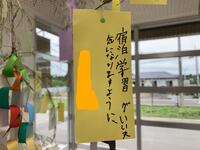

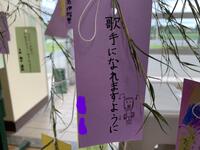

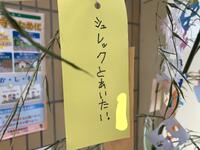

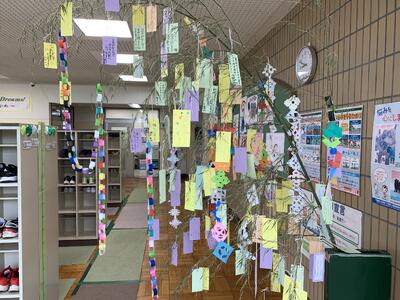

TANABATA 7月7日(木)

短冊には、思い思いの願い事が書かれています。

「みんなの願いが叶いますように」

英語では、Star Festival(スターフェスティバル)というみたいです。七夕は中国が起源です。世界で最も古い天文学の記録は中国のものです。

七月七日は、五節句のうちの一つで、「七夕の節句」「笹竹の節句」とも呼ばれるとのことです。 ※五節句・・・一月七日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日(重陽の節句)

今夜は天の川が見られるでしょうか? (文責 海寳)

※以下、令和2年7月7日の本HP記事から抜粋

七夕はもともと中国の七夕(しちせき)伝説からきたそうです。織姫(「織女」=天帝の娘)は神々の着物を織るのが仕事で恋人も作らず働いていました。それを見た天帝は、天の川の対岸に暮らす彦星(「牽牛」=まじめな牛飼い)と引き合わせ、やがて二人は結婚します。ところが、その後二人はまったく働かなくなり、怒った天帝は二人を引き離し、年に1度だけ会うことを許します。

この伝説は、中国から日本に奈良時代には伝わったようですが、江戸時代には「七夕(しちせき)の節句」として庶民にも広まったそうです。

日本にも「棚機つ女」(たなばたつめ)という伝承があるそうです。「棚機つ女」と呼ばれる女性が水辺の機屋(はたや=織物を織る場所)で神のための着物を織って供え、豊作を祈るものです。その織り機の名前が「棚機(たなばた)」でした。

中国からの伝説と、日本の伝承がいつしか一緒になり、「七夕」に「たなばた」が当てられたようです。

天の川は英語で「MILKY WAY」(ミルキーウェイ)ですね。

リサイクル活動へのご協力ありがとうございました。 7月2日(土)

猛暑の中、事故もなく無事にリサイクル活動を終えました。PTAの本部役員、環境安全部、地区理事はじめ、多くの皆様のご協力ありがとうございました。

佐原テクノ工業様はじめ、いくつかの事業所の方からも段ボールなどをいただきました。いつもありがとうございます。

第2回リサイクル活動は、年明けの1月14日(土)に予定しています。次回へのご協力もよろしくお願いします。 (文責 海寳)

【連絡】明日のリサイクル活動について 7月1日(金)

明日のリサイクル活動は実施するという決定をしました。

昨日の本HPで、「明日の朝7時に決定」とお知らせしましたが、本日の正午に実施を決定しました。よほどの天候の急変で延期せざるを得ない場合にのみ、朝7時に本HPでお伝えします。実施する場合の連絡はしませんのでご了承ください。

明日も、朝から気温が上がりそうです。とくに、協力してくださる役員の皆様には、熱中症にならないよう、暑さ対策は万全にしてお出でください。

今日から7月。 7月1日(金)

今週は連日30度超えの暑さが続き、グラウンドで遊ぶことはできませんでした。エアコンなしでは過ごせません。まさに「猛暑」です。

「酷暑」という言葉もあります。「『猛暑』との違いは何だろう?」と疑問に思ったので調べてみると、「猛暑」は気象用語で、「日中の最高気温が35度以上の日」を表すとのことでした。「酷暑」は意味は猛暑とほぼ変わらず、正式な気象用語ではないと書かれていました。ただ、「酷暑」のほうが暑さの程度が激しい印象があります。このほかに、「激暑(げきしょ)」「炎暑(えんしょ)」「極暑(ごくしょ)」という言葉もあります。どれも名前を聞いただけで暑そうですね。

夏休みまで、学校に来るのはあと12日です。暑さに負けずにがんばりましょう。と、いいたいところですが、勝てるような暑さではありませんね。暑さを上手に避けてがんばりましょう。 (文責 海寳)

← いつの間にか折り紙作品が増えていました。どれも涼しげです。

少人数指導教員K先生作「真夏の大冒険」が完成しました。いい感じです。一気に夏休みモードに突入しました。

明後日(7/2)はリサイクル活動を実施します。 6月30日(木)

小雨決行としていますが、今のところ天気は問題なさそうです。むしろ、天気が良すぎるかもしれません。

実施の決定は、当日朝7時にHPで流します。しかし、よほどの悪天候でなければ実施するものと予定しておいていただければ幸いです。

ここのところ猛暑が続いています。ご協力いただける各役員の皆様には、十分に暑さ対策をしたうえでご参加ください。熱中症にならないようお願いします。

わらびが生えた!? 6月27日(月)

植えたわけではないので、自然に生えたのでしょう。やはりここは「わらびが丘」だったのですな。いや、ですね。

本校の校章にもわらびが図案化されています。実物も先っぽがくるんとしているところは、まさにそのまんまですね。

畑には、3年生の子たちが数人集まっていました。写真ではわかりにくいのですが、モンシロチョウの羽化が始まって、たくさんのモンシロチョウが飛び交っているのです。サッシの裏側でさなぎになっていたところからも、次々に羽化し、飛び立っていました。まるで、モンシロチョウの楽園のようです。

植物は生き生きとしています。 6月21日(火)

隣のジャガイモはもう収穫してもいいかもしれません。

ミニトマトやナス、ピーマンもいい感じに実がなっています。もうすぐ収穫できそうです。

芋苗植えの時に蒔(ま)いた落花生とオクラも芽が出て、順調に伸びています。

そのアオムシはどこに行ったかというと……

1週間から10日で、羽化するようです。毎日の観察で、その変化を見つけられるといいですね。

キャベツの周りには、すでに羽化したモンシロチョウが数匹飛んでいました。

実は、芋畑に写真を撮りに行ったときに、畑の横に雉(キジ)がいたのです。

近づいたら急に鳴きながら飛び、フェンスの横まで移動しました。

顔のところが赤かったのと、体全体がきれいな緑色の光沢だったことからオスであると思われます。

調べてみると、キジ(ニホンキジ)は1947年に国鳥に選ばれたとのことです。知りませんでした。

植物だけでなく、動物も活発に動いていますね。 (文責 海寳)

口座振替100%完了 6月17日(金)

完了したこと自体は何ということもないのですが、1回目の引き落としで完了したのです。全家庭が1回で完了することは稀(まれ)なのです。

実は、わらびが丘小学校は、令和4年度は4月からすべて1回目で引き落としが完了しています。もっと言えば、今年の1月からすべての引き落としが1回で完了しています。(3月は集金なし)

学校集金を口座振替に移行したのは昨年からです。香取市内では、昨年度の段階では半数の学校が口座振替に移行しています。今年度は全校が移行しました。

本校は、昨年4月から始めましたが、毎月1~2家庭が残高不足で2回目の振替で完了していました。

2回目の振替ができないと、煩雑(はんざつ)な手続きと事務手数料が100円~313円かかってしまいます。

これを防ぐために、本校では集金日のお知らせメールを事前に3回送っています。残高の確認をしてもらうためです。今のところその成果が表れているといってよいでしょう。

そもそも、学校集金を口座振替に移行したのにはいくつかの理由があります。

最も大きいのは事故防止です。子供たちがお金をもって来るわけです。集金日は朝一番でお金を集めていたのですが、なくしてしまったり、忘れてしまったりすることもありました。中学校では、その昔、部活動の朝練習のときになくなってしまったことがあったと聞いたことがあります。

金額が足りないこともあります。これが一番大変です。親「入れました」、教員「入っていませんでした」、親「そんなはずはない」、結局、子供のカバンの底に落ちていました。余計なトラブルのもとになってしまいます。

そもそも、子供が現金を持たなければこんな事故は起こりません。

また、もう一つの理由は、教職員が現金を扱うことの負担です。会計業務は最も神経を使い、時間もかかります。一時的にですが、校内の金庫に保管しなければなりません。銀行に預けるにも、誰かが学校を離れなければなりません。会計業務がなくなれば、その時間を子供たちへの対応に充てられるのです。

さらに、預かった教職員が紛失したり、盗難にあったりする事故防止にもつながるのです。

そのようなことから、市内で一律に口座振替に移行する動きが加速しました。今後、学校の規模により様々な課題が出てくるとは思いますが、一つ一つクリアしてスムーズに運用できるようになることを期待したいと思います。

ただ、いまだに様々な団体が、福祉や募金などの目的で、お金を集めることを学校に依頼してくることがなくなりません。何十年も前から変わらないシステムで続いているものです。募金等を否定するわけではありませんが、子供が学校に現金を持ってこなくてもよい方法を工夫してほしいものです。 (文責 海寳)

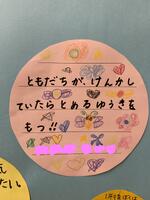

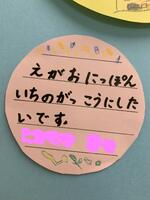

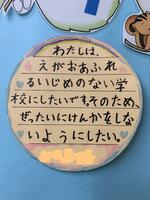

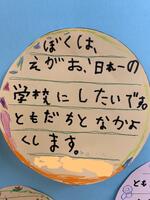

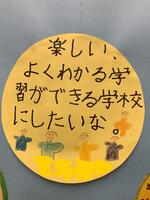

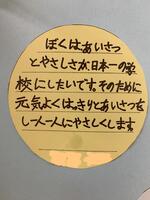

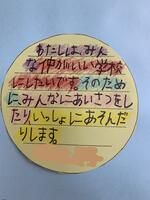

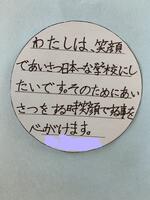

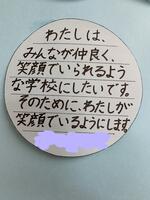

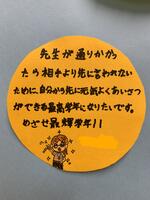

「キラッ! わらびっ子 こんな学校にしたい こんな自分になりたい」 6月16日(木)

学年ごとに色を変えてあります。大きさは3種類あり、自由に選べます。貼る場所も自由です。自己決定の場面を3回作りました。①どの大きさにしようかな。②何を書こうかな。③どこに貼ろうかな。

糊は上半分だけつけて、下半分は浮いています。廊下を風が吹きぬけるとひらひらとなびいて立体的に見えます。シャボン玉をイメージしているので、空中を浮遊している感じが出てきます。

ご来校の際には、ぜひ足を止めてご覧ください。子供たちの「わらびが丘小愛」があふれています。 (文責 海寳)

旧神南小にアオバズク飛来! 6月14日(火)

今日、校外学習で旧神南小を訪れた5年生が見つけました。写真は引率したD教頭が撮影したものです。

連絡を受けて、急いで旧神南小に行ったのですが、どこかへ飛んで行ってしまったようで、残念ながら確認できませんでした。

しかし、枝にとまっている立ち姿や特徴的なお腹の模様は紛れもなくアオバズクです。

例年、5月20日前後に来ていたので、昨年も今年もこの時期に見に行ってたのですが、確認できなかったのです。

今日の帰りに、もう一度見に行ってみます。来てくれてうれしい気持ち以上に安心したのが正直なところです。 (文責 海寳)