文字

背景

行間

学校から

校内相互授業参観 1月28日(木)

今回の授業者は、5年担任のO先生です。道徳の授業を展開します。O先生は、本校の道徳教育推進教師という役割も担ってくれています。

今回の主題名は「許すことの尊さ」です。内容項目で言えば、「相互理解・寛容」のうちの「寛容」にあたります。

教材名は「銀の燭台(しょくだい)」です。フランスの作家ヴィクトル・ユーゴーの名作「レ・ミゼラブル」(邦題「ああ無情」)の一場面です。

時代はフランスの社会情勢が混迷を極めていた時代。民衆の多くが食べ物にも事欠く日常。同居する姉の子供たちのために盗んだたった一本のパンにより、5年の刑期を言い渡され、その後何度も脱獄を繰り返した結果19年という長きにわたる獄中生活を過ごした主人公のジャン・バルジャン。刑期を終えて出所しても泊めてくれる宿屋はなく、途方に暮れてとある教会をたずねます。正直に事情を話すとミリエル司教は快く受け入れ、温かい食事を与え、柔らかいベッドを用意します。しかし、ジャンは司教の慈悲を裏切るかのように、夜中に司教の寝室に忍び込み、高価な銀の食器を盗み、姿を消します。すると、翌朝、警察がなんとジャンを引き連れて教会にやってきます。ミリエル司教は、すぐに状況を察知し、銀の食器は男にあげたとうそをつきます。さらに、銀の燭台もあげたのになぜ持って行かなかったのかと問いただします。その様子を見て、警察は引き上げていきます。何より驚いていたのはジャン・バルジャンその人でした。罪を犯した自分を見逃すだけでなく、残った唯一の財産だった銀の燭台までも渡そうとする司教の態度に呆然と立ち尽くすだけでした。

授業では「『許すこと』について考えよう」という学習課題を示し、「司教はなぜジャンを責めなかったのだろうか」という中心発問を投げかけます。

子供たちは「う~ん・・・」と考えながら、考えをシートに記入していました。O先生は、一人一人の書かれた内容を手元に持ったバインダーに挟んだ座席表にメモしながら

指名計画を構想します。あとで指名するから発表してね、という合図のシールを、机間を回りながら何人かのシートに貼っていきます。その後、近くの友だちとプチ交流です。適切な距離を保ちながら、シートを交換して読み合ったり、意見交換をしています。

交流してから数人の児童を指名して発表させました。補助発問をして何度かプチ交流の時間を持ちます。少しずつ考えが深まっていく中で、「やっぱり私は納得できない」「違うと思います」という意見が出てきました。さあ、一気に議論を深めるチャンス! でしたが、時間が押していたので振り返りタイムになってしまいました。

児童が下校後、授業参観者との振り返りでは、「補助発問はいくつぐらいどんなものを用意していたか」や、「指名して発表させる人数はもっと多くしたほうが」など、次の道徳の授業に生かせる視点の意見が出されました。また、シールの効用について「心の準備ができる」「何種類かの使い分けは」などの意見も出ました。

授業を展開したO先生は、授業の最後に「許すということについて考えたことは?」について、すごく考えさせられることを書いていた子が何人かいたので、この意見を生かす方法を考えてみます、と意欲を見せていました。

参観した先生方も、自分の道徳の授業に落とし込むためのヒントがいくつか見つかったようです。相互参観の大きなねらいの一つです。道徳においては、とくに「切り返しの発問」が考えを深めるためのカギになります。子供たちから出たもっともらしい意見のうち、ある部分を取り上げて「ほんとうにそうかな」や「みんなはそう言うけど、世の中ではいまだに~していることのほうが多いよね。どうして?」など、グラグラと揺さぶりをかける発問です。授業技術のブラッシュアップのために、各先生方には、試行錯誤をがんばってほしいものです。

新学習指導要領では、道徳の授業の目的として「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」とあります。これまでと変わったことは、判断力と心情の順番が入れ替わったことです。つまり、心情の前に道徳的判断力を身に付けさせることが重点化されたわけです。判断のための視点の置き方や考え方・根拠について、道徳の時間を通して身に付けていきます。

今回のテーマである「寛容」については、コロナ禍でクローズアップされた「自粛警察」「マスク警察」などの度を越した反応や感染者に対する差別と偏見、SNSによる芸能人への誹謗中傷など他人のちょっとした誤りを許さない風潮、そして「あおり運転」などに見られる現代社会の問題に大きく関わってくる内容です。そこには、「他者への共感性が低い」「『自分は正しい』症候群(というのがあるらしいです)」「匿名性」などの共通点が見えてきます。

児童へ多面的・多角的な視点を意識させると同時に、先生方それぞれが、自分自身の学びにもつながっていると自覚した時間になりました。

相互授業参観は今回で全員が終わりました。先生方、大変お疲れさまでした。(文責 海寳)

※世界一短い手紙としてギネスブックに載っているのは、ヴィクトル・ユーゴーと出版社の担当とのものとい

うのは有名な話です。

「?」 (売れ行きはどう?)

「!」 (上々だよ)

たった一文字の記号でのやり取りですが、ふたりの興奮が伝わってくるようですね。

校内相互授業参観 1月21日(木)

今回は、教務主任のY先生が4年生で理科の授業を行いました。単元は「もののあたたまりかた」です。前の時間は金属の温まり方について、体積や状態の変化、熱の伝わり方について学習しました。それを受けて、今回は水の温まり方について学習します。

まずは前時の振り返りを行い、分かったことを確認します。それから今日の実験について説明を聞きます。今回は、ビーカーに「示温インク」を入れ、熱せられると色が変わる性質を利用して、熱の伝わり方を確認します。示温インクは熱すると青からピンクに色が変わるのです。

まず予想を立てます。ビーカーの真ん中の下から熱したときの温まる順序、ビーカーの端の下から熱したときの温まる順序について、図に矢印で示しました。実験では、中と弱の間に火の強さを調節し、示温インクが青からピンクに変わる様子を見逃さないようにとY先生から注意がありました。

インクはあっという間に色が変わりました。すぐにプリントに記入します。熱せられてピンクに色が変わった示温インクは、冷めるとまた青くなります。真ん中から熱した後は、端のほうを熱します。予想はあっていたでしょうか。実験のあとは、個人でまとめてから、班でまとめました。

本時の目標は、「水は熱せられた部分が移動して全体が温まることを、温度変化を関係づけて自分の言葉で表現することができる」です。自分の言葉で表現するのはなかなか手ごわかったのですが、皆なんとかまとめることができました。温度変化が可視化できるのはわかりやすいですね。また理科が大好きになってしまいました。

児童が下校してから、参観した職員で振り返りを行いました。導入の工夫や可視化の効果、振り返りのさせ方について意見交換がなされました。良い刺激になりました。

今週は5年生で道徳の相互参観を行います。 (文責 海寳)

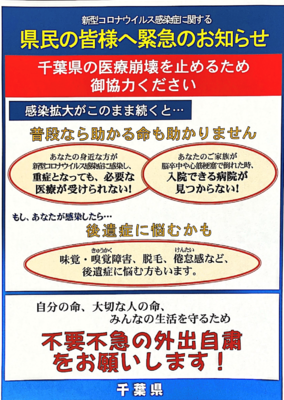

県民の皆様へ緊急のお知らせ 1月25日(月)

今回の措置は、とくに医療の現場がもたないことへの緊急性を伝えています。通常の医療に手が回らなくなっていること、コロナ感染患者への対応も十分ではなくなることがどれだけ危険なことかを伝えています。

自分の命、大切な人の命、そしてみんなの生活を守るため不要不急の外出の自粛をよろしくお願いします。

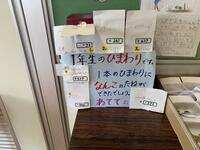

万羽鶴に願いを込めて・・ 1月22日(金)

香取地区青少年相談員連絡協議会が主催して、香取地区1市3町の小学生4,236人が参加した一大イベントです。新型コロナウイルスの収束を願って一折一折心を込めて折った万羽鶴が青少年相談員の方々の手により組みあがりました。4束の千羽鶴に分かれたもののうち1束を各小学校に巡回しています。わらびが丘小学校には28日まで昇降口横の階段前に展示してあります。万羽鶴は市内各小学校を巡回後、市内小学校の代表児童により香取市に寄贈される予定です。

色ごとにきれいに組みあがった万羽鶴にもう一度願いを込めましょう。

「コロナウイルスが早く収束しますように・・」

万羽鶴をさげてある掲示板は、神南小学校の平成9年度卒業生の手による卒業制作です。周囲を様々な彫刻で飾ってあります。今でも大切に使わせてもらっています。(文責 海寳)

リサイクル活動へのご協力ありがとうございました。 1月16日(土)

リサイクル活動は、無事に終了しました。たくさんのご協力ありがとうございました。各地区を回って回収してくださった環境安全部、地区理事の皆様、積み込み作業をしてくださった本部役員、学年委員長、各専門部長の皆様、早朝よりありがとうございました。事故やケガもなく終了することができました。 (文責 海寳)

明日はリサイクル活動を実施します。 1月15日(金)

回収は、8:30から開始します。

地区理事・環境安全部の皆様は、8:30から回収をよろしくお願いします。

本部役員・学年委員長・各専門部長の皆様は、学校にて、分別及びトラックへの積み込み作業をお願いします。 (わらびが丘小集合 8:15 ※児童昇降口前にお集まりください。)

◎回収する物品は以下の通りです。

①新聞紙

②雑誌・広告類

③布類(ビニルの袋に入れてください)

④ビールびんのみ(他のびんは回収できません)

※泥や葉っぱなどを落としてください。

⑤段ボール

⑥ペットボトルキャップ

⑦アルミ缶(水洗いをして、袋に入れ、口をしばってください。)

前回のリサイクル活動では、多くの物品が集まりました。ご協力ありがとうございました。令和2年度のリサイクル活動は、今回が最後です。できるだけ多くのご協力をよろしくお願いします。 (文責 海寳)

「SDGs」と「4R」 1月13日(水)

「SDGs(エスディージーズ)」(持続可能な開発目標)

これは、このところ新聞やテレビでよく目にする言葉です。

Sustainable Development Goals(サスティナブル ディベロップメント ゴールズ)の略称です。2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です。「17のゴール(目標)」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されています。これらを2030年までに達成しましょうと呼び掛けているのです。

◎17のゴール

1貧困をなくそう

2飢餓をゼロに

3すべてのひとに健康と福祉を

4質の高い教育をみんなに

5ジェンダー平等を実現しよう

6安全な水とトイレを世界中に

7エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8働きがいも経済成長も

9産業と技術革新の基盤を作ろう

10人や国の不平等をなくそう

11住み続けられるまちづくりを

12つくる責任 つかう責任

13気候変動に具体的な対策を

14海の豊かさを守ろう

15陸の豊かさも守ろう

16平和と公正をすべての人に

17パートナーシップで目標を達成しよう

「持続可能な」というフレーズを聞いて、20年ほど前に個人的に参加した環境問題について考える講演会を思い出しました。「持続可能な社会」を目指して「自分が」できることについて考えるという内容でした。そこで初めて聞いた言葉のひとつが「4R(よんあーる)」です。現在、様々な自治体でごみを減らすための取組として「3R(さんあーる)」が提唱されています。

「3R」とは、Reduce(リデュース=少なくする)、Reuse(リユース=再使用する)、Recycle(リサイクル=再生利用する)の頭文字をとったものです。

「4R」は、3Rの前に Refuse(リヒューズ=断る)が入ります。何を断るかというと、

・マイバッグを持ち歩いて、レジ袋を断る。

・マイ箸を持ち歩いて、割りばしを断る。

・水筒、マイボトルを持ち歩いて、ビン、缶、ペットボトル飲料の購入を控える。

というものです。

つまり、順番としては、①断る ②減らす ③再使用する ④再生利用する となります。確かに、日本ではお菓子など食べ物を買った場合に、食べるものよりも包装紙などのゴミになるもののほうがはるかに多いことに気づかされます。見た目にこぎれいで丁寧ですが、あとに残されたゴミを見るとどうなんだろうと考えさせられます。マイバッグやマイボトルもこのところかなり当たり前になってきた感があります。このことを20年以上前から提唱していた方がいるのです。時代がやっと追いつきました。というより、実現させるのに20年もかかった、と言ったほうが正しいかもしれません。

この講演会で今でも鮮明に覚えているのが、日本のごみ処理も含めたごみ関連の1年間にかかる費用すべてでいくらかという問題です。答えは、その当時で6兆8千億円でした。約7兆円です。この7兆円というお金がどのくらいのものか想像できますか、と訊かれました。たとえば一人の人間が毎日100万円使ったとしたら7兆円を使い切るには何年かかるでしょう、というたとえです。答えは2万年でした。想像のはるか先でした。金額の大きさを実感させるうまいたとえだなと感心してしまいました。それだけ多くの費用がごみ処理にはかかっているということです。

また、環境問題ではよく「リサイクル」という言葉が出ます。「リサイクル」とは、「元の形を変えて新たなものを生み出すこと」です。ビール瓶などを洗って何度も使うことは「リユース」です。リサイクルは、何かを粉砕したり溶かしたりして別の形にして利用することを言います。リサイクルをするためには多くのエネルギーを消費して、逆に環境を悪化させているということもある意味事実です。さらに、ごみの量があまりにも膨大で処理が追いついておらず、リサイクルは実際にはほとんど進んでいないという現状があります。日本国内のプラスチックごみのほとんどは中国に輸出していましたが、2年前から中国は受け入れを禁止しました。近隣のアジア諸国からもゴミを受け入れていたので、中国国内から出るごみと合わせて、キャパシティがいっぱいになってしまったとのことです。リサイクルは、現状では限界に達しているということです。

レジ袋の有料化の原因にもなった気候変動や海洋プラスチックごみの削減など、国際社会では脱プラスチックへの流れがあります。昨年あたりからはラベルのないペットボトルが増えています。最近ではストローが紙製になったり、そもそもストローを使わなくなってきています。あるのが当たり前だと思っていたものは、じつは無くてもなんとかなることが多いことに気づかされます。(病気等で必要な方もいらっしゃいますが)

ポイントは、持続可能な環境・社会のために「自分は何をするか、何ができるか」を考えられるようにすることです。他人事のように「~すればいい」「~しなければいけない」などと言うことはできます。しかし、「自分は」と自分を主語にしたときに「できない自分」「しようとしない自分」に気づきます。

このほかに、この講演会では地球温暖化についての国際環境会議での情報として、平均気温が1°C上がると海水面が約30cm上昇すると言っていました。その影響で、世界中の多くのビーチリゾートが水没する、と。また、その状況がエスカレートすれば、日本の臨海工業地帯はほぼ水没です。また、南極大陸の上には平均2500mの厚さの氷が表面を覆っています。その氷が溶けだしたら、大きな氷の塊がまるで熱したフライパンの上のバターのように海に滑り落ちます。その衝撃で、高さ数百メートルの津波が、時速数百キロメートルの速さで、付近の島を飲み込みます。現に、今、南大西洋上には南極大陸の棚氷から分離した巨大氷山が漂流していて、ペンギンやアザラシの繁殖地として有名なサウスジョージア島に衝突する可能性もあるというニュースがあります。巨大氷山の大きさは、全長151㎞で最大幅48㎞。面積は約4800平方キロメートルで、群馬県よりも広いと伝えていました。高さの情報は見つかりませんでしたが、かなりの高さはあるでしょう。水中部分は150〜180メートルあると言われています。簡単に言えば、ある島に、その島よりも大きな氷山が衝突するわけです。20年前の国際環境会議での予測が現実になっているのです。

今週土曜日には第2回リサイクル活動が行われます。この機会に、ごみ問題や環境問題にも目を向けるきっかけにしたいと思います。(文責 海寳)

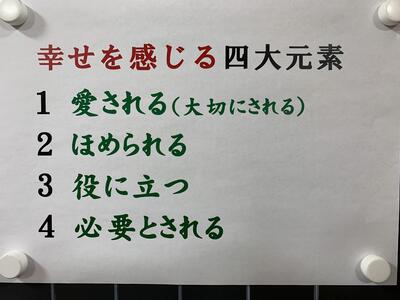

「幸せを感じる四大元素」 1月13日(水)

①愛される(大切にされる)

②ほめられる

③役に立つ

④必要とされる

これは、本校職員室及び校長室に貼ってある言葉です。「元素」ですから、最も小さな単位と考えることができます。様々な行動の原理になりうると受け止めています。シンプルです。

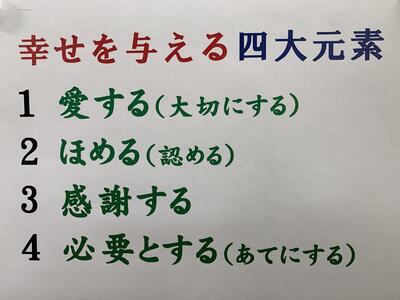

この言葉は、10数年前に、ある新聞のコラムで紹介されていたことから知りました。まさに生き方の核心をついていると思い一瞬で共感しました。あたりまえで本当に大切なことを平易な言葉で示してある名言です。以来、たくさんの場で使わせてもらっています。主賓として呼ばれた教え子の結婚式では、スピーチの結びに必ず使う常套句です。そして、「じゃあ、幸せを与えるには?」と問いかけ、裏返しの文句を言うのです。

①愛する(大切にする)

②ほめる(認める)

③感謝する(「ありがとう」と言う)

④必要とする(あてにする=力量を認める)

の四つです。

結婚式の席で、新郎新婦にお互いにこのことを気にかけていれば、きっと仲良く幸せに暮らしていけるはずです、と結びます。

初任者研修や教科研修会の講師で呼ばれた時も、パワーポイントはこの言葉で締めていました。

本校の先生方にも、自分自身に対して、子供たちに対して、他の教職員に対して、生き方の一つの指標としてぜひ心の隅に置いておいて指導や行動に生かしてしてほしいという思いから掲示しています。受け止め方はそれぞれですので、自由に考えて、何かするときの一つのきっかけとしてもらえればありがたいぐらいの感じです。押しつけは嫌われますから。

考え方によっては、人の一生を当てはめることもできます。乳幼児期はいつでも「愛される」、学童期はときどき「ほめられる」、中学から退職するまでは「役に立つ」ことを願い、そしてリタイア後は「必要とされる」ことが「ちょっと」ある人生が幸せなのかなというところです。

新学習指導要領では、育成を目指す資質・能力について、「何を理解しているか、何ができるか」「理解していること・できることをどう使うか」の先に「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という新しい時代に必要となる資質・能力の育成がクローズアップされています。これは言い換えれば「幸せを感じる(与える)人生を送るためには」となるのではないかと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。 (文責 海寳)

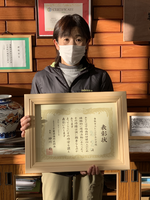

Y養護教諭 千葉県歯科医師会表彰おめでとうございます! 1月8日(金)

Y先生の日常の働きぶりはだれもが認めるところです。本校が開校してからも、校内衛生環境の維持と管理、とくにコロナ禍にあって、スクールバスをはじめ各教室や水飲み場、トイレや階段などの消毒作業の準備や管理、そして消毒作業も含めて感染防止のための要として、日々熱心に取り組んでいます。また、児童や職員の精神的支柱として、悩み相談などカウンセリングの面でも重要なポジションを担ってくれています。香取地区は、県内でも虫歯の治療率が最も低い地域であると歯科医師会の方から伺いました。そして、その香取地区の中でも福田・神南地区は治療率がかなり低いそうです。由々しき事態です。Y養護教諭は、少しでも児童の虫歯の治療率を上げ、大人になっても困らないように、毎月の保健だよりで保護者への啓発を継続しています。

Y先生、これからもよろしくお願いします。そして、おめでとうございました。

表彰状を納めてある立派な額は、香取小中学校体育連盟より寄贈されました。小中体連の皆様、ありがとうございました。(文責 海寳)

「笑顔であいさつ日本一!」 1月6日(水)

あけましておめでとうございます。 1月4日(月)

例年とは違う正月三が日を過ごし、今日から令和3年の学校生活がスタートします。(子供たちは6日からです。)

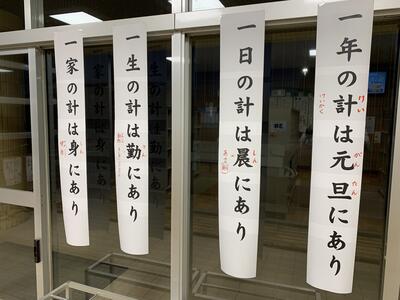

冬休み前集会で「一年の計は元旦にあり」というお話をしました。今年の計画(めあて)は立てられたでしょうか。

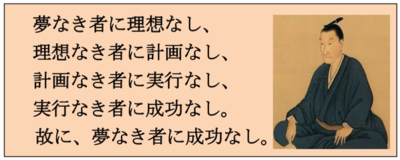

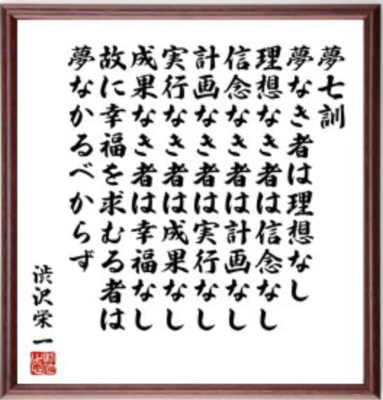

本校のスローガンの「夢」と「計」という言葉で思い浮かべる言葉があります。「夢七訓」で

逆に読めば、幸福を得るためには成果が必要、成果を得るためには実行が必要、実行するためには計画が必要、計画を立てるためには信念が必要、信念を持つためには理想が必要、理想を持つためには夢が必要、と捉えることができます。「信念」を「目標(めあて)」と置き換えるとより分かりやすいと思います。

同じような言葉で、幕末の志士に大きな影響を与えた吉田松陰も語っています。渋沢栄一は、吉田松陰の言葉に影響されたのかもしれません。

ちなみに渋沢栄一は、2024年発行の一万円札の肖像画に採用される予定だそうです。また、千葉銀行小見川支店には、渋沢栄一直筆の書が飾られています。千葉銀行の前身の一つである小見川農商銀行の創業30周年(昭和3年)の祝典に渋沢栄一本人が揮毫したもので「業精于勤」と書かれています。読み方は、「業(なりわい)は勤(つと)むるに精(くわ)し」で、仕事や学問は地道に努力していけば必ず成功するという意味だそうです。まさに、「一生の計は勤にあり」に通じますね。

昨年から続くコロナによる新しい生活様式は、今年もしばらくは続くでしょう。「これまで通り」ではない生活が続きます。しかし、ピンチは変わるためのチャンスです。

校長室の前に貼ってある「チェンジ、チャレンジ、チャンス」です。AI(エーアイ)にはできない人間の知恵と工夫と発想力で、希望を見つけ夢をつかみましょう。 (文責 海寳)

※下の写真は、令和2年12月31日の夕陽に染まるわらびが丘小校舎です。日の出ではありません。

リサイクル活動の開催について 12月30日(水)

1月16日(土)に、第2回リサイクル活動を行います。

新聞紙、雑誌、布類、ビール瓶、段ボール、ペットボトルキャップ、アルミ缶が対象です。

前回多くのご協力をいただき、たいへん助かりました。

今回もぜひ多くのご協力をお願いします。

新年を迎える準備ができました。 12月25日(金)

門松には、年神様を家に迎え入れるための依代(よりしろ)という意味があるそうです。

新しい年は、みんなの知恵を出し合って力を合わせ、必ず良い年になるようにしていかなければなりません。あらためて決意を新たにすることができました。

山田さん、ありがとうございます。 (文責 海寳)

冬休み前全校集会を行いました。 12月23日(水)

明日から冬休み、ということで今日の業間休みに冬休み前全校集会を行いました。月曜日の表彰伝達の反省から、今日は8時前からストーブとジェットヒーターで体育館を温め、子供たちは防災頭巾を座布団代わりに敷きました。

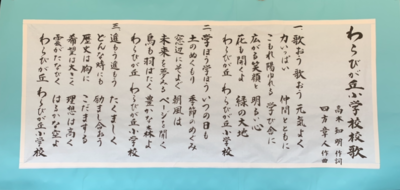

「体育館に飾られている校歌を書いたのはだれでしょう?」

「こおちょおせんせ~」

「そのと~り~」

「左から書くんだよ」

「書く前に線を引くのに時間がかかるんだ」

「途中で一字間違えたら全部書き直し」

という、どうでもいいような話から入ったのですが、今日、今年2回目の全校児童の校歌の歌声を聴いて、とても気持ちが良かったことを伝えました。

次に、おとといの表彰伝達の話から、今年は全員が一枚は賞状をもらっているよというお話をしました。「が・ん・ば・り・マ〇〇〇」「マスター!」だよね。後期の初めの始業式で、後期のめあてを持ちましょうと話をしましたが、自分でたてためあてを覚えている人は? と訊きましたが、残念ながら手が挙がったのは数人でした。

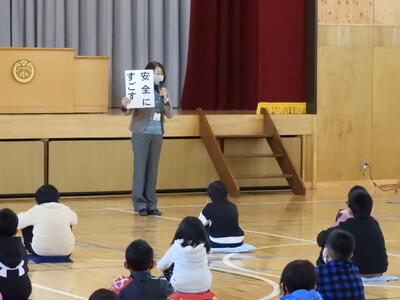

最後に、冬休みの間に絶対に事故にあわないようにして、1月6日に全員元気にまた会いましょう、と話を締めくくりました。

そのあとで、生徒指導主任のY先生から、休み中の「安全」についてお話をしてもらい、集会を閉じました。最後まできちんとした姿勢で集会に臨むことができました。令和3年がよい年になることを祈念して、「よいお年をお迎えください」。(文責 海寳)

再び「鬼滅」登場。 12月22日(火)

そして、視線を右に移すと、なんということでしょう!K先生の図書館シリーズ最新作が出来上がっているではありませんか。最新作は「おむすびころりん」です。またまた、細かな職人技を駆使して、とても手が込んでいます。その工夫に目を凝らして見てください。K先生、いつもありがとうございます。 (文責 海寳)

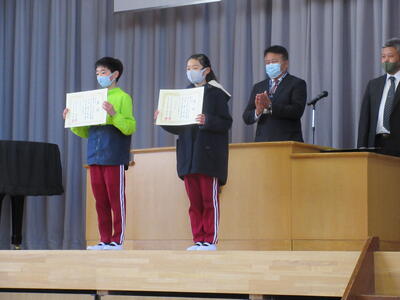

表彰伝達を行いました。 12月21日(月)

業間休みの時間に、表彰伝達を行いました。

内容は、図工・美術展覧会、書写展覧会、香取神宮展(図工の部、書写の部)、郡市陸上大会、香取小中学校体育連盟優秀選手表彰、健歯賞(6年のみ)です。

一人一人全員に手渡したいところですが、時間の都合上、受賞者の名前を呼んでその場に起立し、それぞれの代表者1名に壇上に上がってもらい、校長から手渡しました。賞状を授与されたら回れ右をして、賞状を披露しました。全校の拍手を受け、少し照れながら自席に戻りました。これからたくさんの児童が賞状をもらえるといいですね。

今朝は肌が痛くなるほどの寒さでした。体育館にはジェットヒーターを用意したのですが、1台しかありませんので、今日の寒さには効果は薄かった感じでした。23日の冬休み前集会ではストーブも併用し、2時間前には点火しておこうと思います。子供たちも座布団代わりの防災頭巾を持参させるつもりです。

ちなみに、今朝通勤の途上で聴いていた「Bay FM」のお天気コーナーでは、「今朝の千葉県内の最低気温は、香取のマイナス6.8°でした~」とのこと。神南小の入り口付近で、確かに車の外気温は-6°を示していました。ということは、「この近辺が県内で一番寒いことになるじゃないか」とひとり驚いてしまいました。

今日は冬至です。ゆず湯とかぼちゃです。体を温める効果のあるゆずと、栄養満点のかぼちゃで寒い冬を乗り切ろうという昔からの風習について、集会の最後にお話ししようと思っていましたが、あまりにも寒いのでお話は断念しました。早く子供たちを温かい教室に戻したかったからです。先生方も震えていたので、良い判断だったと自画自賛です。(文責 海寳)

ミシン棚、完成しました。 12月18日(金)

家庭科室で本校技能員のKさんが作っていたミシン棚が完成しました。随所に工夫が光る傑作です。使い勝手もよさそうです。ありがとうございました。

職員研修を行いました。 12月18日(金)

本校に月2回勤務しているスクールカウンセラーの津吹哲男先生を講師に迎え、「特別な支援が必要な子どもの理解と支援」というテーマで研修をしました。

学習前に気持ちをリラックスさせながら高揚させるアイスブレイクやWHO(世界保健機関)が提唱する4つの健康の重要性、自分の気持ちのバロメーター「イライラ尺度計」の活用など、様々な支援方法を紹介してくれました。

4つの健康とは次の通りです。

① 知的健康 → 正しい判断ができる =「あたま元気」

② 身体の健康 → 基本的な生活習慣 =「からだ元気」

③ 心の健康 → ストレス耐性・解消法 =「こころ元気」

④ 人間関係の健康 → 適応的なコミュニケーション =「みんなと元気」

また、特別に支援を要する子供の理解ということで、子供個々の学び方の特徴やこだわりとかたより、支援の基本的な姿勢や手立てなどを具体的に示されました。そのひとつひとつに思わずうなずきながら納得してしまいました。

そして、問題対応の4段階ということで、

① ふれて ② かかわり ③ つないで ④ そだてる

という基本的なスタンスを、「がっつりと」ではなく「ゆるやかに」ぐらいのリズムで、「チーム支援で迅速に対応」しましょうとアドバイスいただきました。

私たち教職員も気を引き締めて、明日からの子供たちへの支援に生かしていきたいと強く感じた研修になりました。 (文責:中村)

クリスマスももうすぐです。 12月11日(金)

もうすぐクリスマス。校内にも気分を盛り上げる掲示物が増えてきました。1年生が松ぼっくりで作ったツリーは緑に塗られています。綿で雪をかぶせ、キラキラと飾りつけも完璧です。掲示委員会や保健室前の掲示も相変わらず見ごたえがあります。あと9日学校に来れば冬休みです。あと少しがんばりましょう。(文責 海寳)

校内相互授業参観を行いました。 12月10日(木)

3年生の外国語活動の授業を、2年担任のSI先生と、3年担任のSA先生がティームティーチングで行いました。

11月から順番に行ってきた相互授業参観。指導力の向上を目指して研究主任のH先生が提案し、毎週一人ずつ行ってきました。全員が略案を作成し、授業研究を行います。そして、基本的に全員が参観します。児童の下校後に、振り返りを行います。学習課題は適切だったか、活動はねらいに沿っていたか、時間配分はどうか、見通しと振り返りは行っていたかなど、反省点はもちろん良かったことと課題を共有します。

準備に多少時間がかかるため、やや勤務時間は伸びてしまいましたが、相互参観を行うことによる教員同士の気づきが得られることには大きな意義があります。学習指導にお互い厳しい目を向けなければ進歩はありません。教師の本分は学習指導にあります。業務は「選択と捨象」を適切に行えばなんとかなります。しかし、指導力の向上は自分一人ではなかなかできません。客観的なアドバイスを得て、本校の先生方は着々と力をつけています。 (文責 海寳)

Kさん、いつもありがとうございます。 12月11日(金)

本校に技能員として勤務しているKさん。昨年は神南小に勤務していました。草刈りや枝払いなど敷地内の環境整備はもちろん、壊れた個所の修繕や作成など何でもこなすマルチな技能を持っています。手先が器用で何でも作ってしまいます。昨年は、杉玉を作り図書館に飾りました。杉のよい香りが図書館中に満ちていました。その杉玉は、わらびが丘小にも引き継がれ、今も飾ってあります。割りばしとシュロの木で作った小さなかやぶき屋根もついています。茅(かや)ではなく「シュロぶき」ですね。

今は家庭科室にこもって何やら棚みたいなものを作っています。家庭科室にミシン棚がなく、今は床に置いている状態で困っていると家庭科担当のY先生から頼まれたとのこと。がっちりした、いかにも丈夫そうな棚がもうすぐ完成します。すべり止めに棚の上面には人工芝を貼るなど手が込んでいます。完成が楽しみです。

Kさん、いつもありがとうございます。(文責 海寳)

下校時刻のホームページへの掲載について 12月4日(金)

下校時刻について、「11月からホームページに載っていません」という問い合わせを受けましたのでご連絡します。

10月分までは各家庭への印刷物での配付に加え、本ホームページにアップしていました。しかし、本ホームページは、保護者以外の第三者にも閲覧可能であることから、児童の安全を考慮し、11月からはアップしていません。

つきましては、印刷された配付物をもって下校時刻を確認してください。

なお、11月と12月は表裏印刷1枚で配付済みです。11月分は、その後変更がありましたので11月のみ改訂版を新たに配付しました。12月については変更はありませんので、以前配付したものをご確認ください。

マラソン大会は延期です。 12月3日(木)

本日予定していたマラソン大会は、昨日の雨でグラウンドがぬかるんでいるため12月7日(月)に延期します。

100,000カウントを突破しました。 12月1日(火)

アサガオはまだ咲いています。 11月17日(火)

校長室の外のアサガオが、まだ花をたくさんつけています。夏の間中、グリーンカーテンとして強い日差しを遮ってくれていたアサガオですが、11月の中旬を迎えても力強く咲いています。一部は枯れて種をたくさんつけていますが、上のほうはまだまだといった感じです。調べてみると12月まで咲いているとのこと。そろそろ撤去してもいいかなと思っていたのですが、もう少し様子を見てみようと思います。

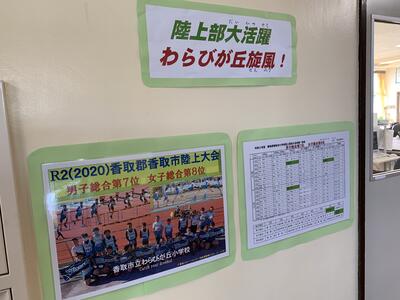

わらびが丘旋風! 11月13日(金)

児童用昇降口から階段に行く途中の一番目立つ場所に、今回の陸上部の大活躍を掲示しました。通りかかる子供たちは皆足を止めて、写真と記録表に見入っていました。来年もぜひ頑張ってもらいたいものです。(文責 海寳)

読書に全集中! 11月13日(金)

図書室カウンターの飛沫防止シートに、現在子供たちに大人気の「鬼滅の刃」が登場しました。

図書室に来た子供たちはこのシートを見つけると大興奮で、「わたしもかきた~い」という子が続出し、現在第2弾を構想中です。完成したらまたご報告します。ただこれも図書室に来るためのきっかけ作りで、本当のねらいはどんどん本を読んでもらうことです。「行きたくなる図書室」を目指して、様々な仕掛けを仕組んでいこうと思います。透明シートなので、図書委員は裏側から見て楽しんでいます。 (文責 海寳)

小菊が満開です。 11月12日(木)

児童のお家の方からいただいた小菊が満開です。小さな花をたくさんつけて黄色く咲く姿は、真夏に大輪の花を咲かせていたヒマワリとはまた違って可憐な感じを与えます。駐車場のフェンス沿いに咲いているのですが、花瓶に飾って校内のあちこちを彩ってくれています。(文責 海寳)

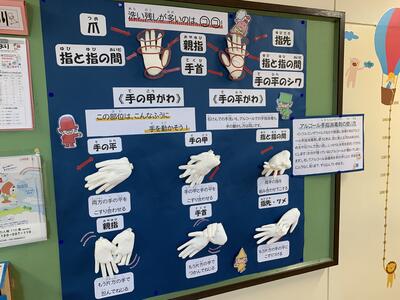

壁から手が? 11月11日(水)

「壁から手が生えてきた!」と思ったら、正しい手の洗い方&正しいアルコールによる手指消毒の方法でした。ビニル製手袋に綿を詰め込んで立体的になっています。とても分かりやすくできています。保健室前の掲示板の様子です。

多くの感染は、手指からです。マメに正しく洗って、マメに正しく消毒すれば、正しく感染防止できます。多少時間はかかりますが、正しくていねいに手洗い&消毒を行いましょうね。 (文責 海寳)

放課後の学習会が始まりました。 11月9日(月)

先週の金曜日(6日)から始まった放課後の学習会。今月27日(水)までの火・水・金曜日の全10回行います。3年生以上は原則全員参加です(3年生は水曜日のみ)。家庭の用事等があれば、そちらを優先します。教室以外の特別教室も使って、少人数で行います。先生方も基本全員参加で、上学年の基礎学力アップを目指して個別指導を行います。約30分という短い時間ですが、10回行うと300分になります。5時間分です。まだ1回目を行っただけですが、子供たちの学習に向かう姿勢も積極的です。少人数なので質問もしやすいのか、わからない問題をどんどん質問して、理解を深めていました。陸上大会前の部活動の時間をそのまま移行した形です。この機会に、得意科目を一つ増やしてほしいと願っています。勉強もガンバレ、わらびっ子! (文責 海寳)

香取市教育委員会学校訪問 10月29日(木)

金子教育長はじめ教育委員ならびに教育委員会の方々が来校され、児童の様子及び施設の状況を視察されました。短時間ではありましたが、5校時の授業を参観していただきました。とても落ち着いて授業を受けているとの感想をいただきました。今後とも、わらびが丘小学校に対するサポートをよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

もうすぐ80,000カウント 10月28日(水)

各月ごとのカウント数の推移は次の通りです。

7月1日 9,687

8月1日 24,416 (+14,729)

9月1日 42,436 (+18,020)

10月1日 61,851 (+19,415)

本ホームページは、保護者、地域の方々、学校関係者、旧福田・神南小卒業生、旧福田・神南で御退職された先生ならびにかつて在籍された先生など、多くの方が閲覧されています。また、以前「学校のホームページを見たのですが」と、ある業者の方から電話があったこともあります。

学校関係だけでなく、様々な外部の方も閲覧されているということで、内容についても責任をもってアップしなければという認識を強く持っています。

今後も、「開かれた学校」をめざして学校の様子を発信していきたいと考えております。ぜひ、楽しみにしながら見ていただければ幸いです。 (文責 海寳)

網戸が設置されました。 10月28日(水)

コロナウイルス対策補助金を使って、校舎のすべての窓に網戸を設置しました。感染予防の飛沫対策では、教室の2方向の窓を開けることになっています。しかし、これまでは網戸がなかったために、蜂などの虫が入ってくることがありました。先月には、体育館の裏の軒に、大きなスズメバチの巣があり、駆除してもらいました。授業中にスズメバチが入ってきたらたいへんです。そこで、校舎のすべての窓に網戸を設置しなければならないと考えました。

じつは、旧佐原三中の窓は、成田空港の騒音対策の関係で特殊な窓枠になっています。普通のサッシならば、網戸をはめ込むだけで済むのですが、本校は網戸をはめ込むためのレールを設置しなければなりませんでした。グラウンド側の3階までのすべての教室の窓が対象です。業者の方には、毎日暗くなるまで作業をしていただき、短期間で据え付けが完了しました。道路側は通常のサッシ枠なのですが、網戸用のレールがなく、すべて取り付けてもらいました。先日工事が完了し、やっと安心して過ごせるようになりました。 (文責 海寳)

お詫び(と言い訳) 10月21日(水)

運動会の写真のアップを楽しみに待っていた皆様へのお詫び(と言い訳)です。

毎日ホームページへの記事のアップを担当しています私(校長)は、本日、午前と午後に別々の出張がございまして、そのすき間を使って「わらびっ子 スポーツDAY④」を着々と作成していたのですが、パソコンの不調により写真の貼り付けをしようとするとエラーの連続で、泣く泣く本日のアップを断念いたしました。楽しみに待っていた皆様、何度も何度もスマホでチェックされていた方も多かったのではと推察します。

明日は、必ず復旧させ、写真をアップさせますので、明日を楽しみにしていてください。午前中にはなんとか一つ記事をアップします。しばしお待ちください。

苦渋の決断ですが・・・ 10月18日(日)

雨は上がりました。しかし、昨日一日しっかり降っていたので、グラウンドは全体的に水を含んだスポンジのようにやわい状態です。加えて応援席はじめトラック周りは水没しています。

苦渋の決断ですが、本日も延期とします。楽しみにしていた保護者の皆様には残念な結果となりました。学校の様子も含めて、子供たちの様子をぜひご覧いただけたらと準備していただけに、私たち教職員も残念な気持ちでいっぱいです。

「わらびっ子 スポーツDAY」は、天候とグラウンド状況をみて、明日以降の平日に開催します。子供たちの様子をホームページにできるだけアップしますので、そちらを楽しみにしていてください。 (文責 海寳)

明日に延期します。 10月17日(土)

明日の実施につきましては、また朝の6時の判断で、メールでお知らせします。

30分でこのような状況です。だいぶ水たまりが広がってきました。予報では、明日の朝ぐらいまで雨が降り続くとのことです。明朝のグラウンド状況次第です。

明日は「わらびっ子 スポーツDAY」ですが・・・ 10月16日(金)

雨が続くと本校のグラウンドは大きな水たまりができます。旧佐原三中時代は、全体が湖のようになってしまっていたと聞きます。わらびが丘小学校の開校に合わせた改修工事では、グラウンドの水たまりを解消するためにグラウンド全体に傾斜をつけて、奥に水を逃がす方法をとりました。しかし、その先の排水が弱く、いったん雨が降ると3~4日は水がたまった状態です。今朝は、その水を排水溝まで導く溝を掘り、少しでも早くグラウンドが乾く手立てをとりました。

明日は「わらびっ子 スポーツDAY」ですが、天気予報では雨の確率80%以上とのことで、開催はかなり厳しいと考えます。グラウンドの状況が多少厳しくても、日曜日に開催できればいいのですが。天候の回復をひたすら祈ります。 (文責 海寳)

万国旗をお披露目しました。 10月14日(水)

「わらびっ子 スポーツDAY」に向けて、万国旗をつけました。福田、神南の各小学校から持ち寄った万国旗は、この広大なグラウンドではとても長さが足りません。そこで、新たに100mの丈夫なロープを購入し、6年生に手伝ってもらって国旗を一つ一つ付け替えました。100mのロープはかなり重く、張るときには風も出てきたので、高学年の子供たちみんなで支えながら、なんとかつけることができました。やはり、万国旗があるとグラウンド全体が華やかな感じになり、気持ちが上がりますね。子供たちも大はしゃぎでした。明日は雨の予報なので、いったん撤収しました。この週末、天気が微妙です。来週末まで雨マークが続いていて、実施についてかなり悩んでいるところです。晴天の青空のもとで万国旗をなびかせたいと切望しています。(文責 海寳)

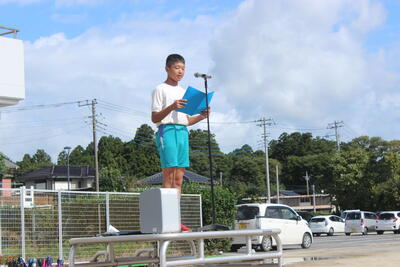

後期始業式を行いました。 10月13日(火)

児童代表の6年生のNさんが、後期への抱負を発表しました。学校での目標は三つ、勉強のこと、部活動のこと、委員会のこと、学校外での目標を一つ、所属している野球チームで選抜メンバーとして頑張りたいことを力強く発表しました。Nさんは、普段の生活でも明るく朗らかで優しく、何に対しても全力で頑張りぬく、下級生から見たらまさにお手本です。ぜひ、がんばってください。

校長からは、後期にがんばりたいことについて、一つでもいいしたくさんあってもいいですね、ということを確認しました。前期は準備期間、後期が本当の意味での充実の学期です。どんなことでも先生方は全力で応援しますから、皆さんも全力で頑張ってください、というお話をしました。

土曜日の「わらびっ子 スポーツDAY」、天気だけが心配です。 (文責 海寳)

ちなみに、Nさんの足元にある、白い箱のようなものですが、実はポータブルのワイヤレスアンプです。「JAかとり様」より寄贈していただきました。本校は屋外で使用するワイヤレスアンプがなく、山田小から借りている状態でした。この度、高性能かつコンパクトなアンプが導入されましたので、運動会でも大活躍することでしょう。

JAかとり様、ほんとうにありがとうございました。長く大切にそして有効に活用させていただきます。

ひまわりのたねはなんこあるでしょう?~その後~ 10月13日(火)

1年生教室の入り口に展示されていたヒマワリの種のかずあてクイズ。先週、昼の放送で結果が発表されました。正解は、2073個でした。最も近かったのは、2000こと予想した2年生のRさん、次が2314つぶと予想した6年生のTさん、3番目が2500つぶと予想した6年生のEさんでした。

1年生では、100こずつの箱に入れ、それが全部で20個と、バラで73個で合わせて2073個と数えました。数えがいがありましたね。40までしか数えられなかったのに、一挙に2000を超えてしまいました。 (文責 海寳)

校内もすっかり秋色になりました。 10月10日(土)

保健室前には、「目のたいそう」ハロウィンバージョンが登場しました。そういえば今日は10月10日、「目の愛護デー」でした。Y養護教諭の力作です。昇降口の月行事予定は掲示委員会によるもので、もう一つは、保健室入り口に貼ってあるS先生作のものです。

「ハロウィン」は、もともとヨーロッパを起源とする宗教的行事でした。秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す意味合いがあったそうです。カトリックでは11月1日が「諸聖人の日」であり、その前夜である10月31日に前夜祭として行うようになったとのことです。クリスマスイブみたいなものですね。

カボチャには「お守り」の意味があるそうです。カボチャの身をくり抜いてろうそくを灯す「ジャック・オー・ランタン」は、悪霊を追い払うとともに、親族の霊を導く意味もあるそうです。お盆の「迎え火」みたいなものでしょうか。

小売業界ではハロウィンは今や、クリスマスやバレンタインデー規模の一大商戦と化しています。ディズニーでは9月に入ったらもうハロウィンバージョンに姿を変えています。日本でも、10月31日の渋谷駅前は仮装した人々が溢れかえり、異常なくらい盛り上がっています。子供たちにとっては、仮装してお菓子がもらえるなんて、こんな楽しいことはないかもしれませんね。

ちなみに日本では、10月8日は二十四節気の「寒露(かんろ)」でした。秋が深まり、野草に冷たい露が結ぶ時期からこのように言われています。次の二十四節気は、10月23日の「霜降(そうこう)」です。秋が深まりつつあります。

来週は、「わらびっ子 スポーツDAY」です。お天気が心配です。次の台風が来ないことを祈ります。その昔、台風は「野分(のわき)」と言われていました。源氏物語第28巻は「野分」です。 (文責 海寳)

前期終業式を行いました。 10月9日(金)

業間休みの時間に、体育館で前期の終業式を行いました。

大型ファンを回し換気を十分に行い、1m以上の間隔をあけて並びました。

式のはじめに校歌を歌いました。マスクはつけたまま、大きな声で歌わないという少々寂しい感じではありましたが、ピアノの伴奏に合わせて、全校児童が揃って初めて歌った校歌だったので、感慨深いものがありました。早く大きな元気良い歌声を響かせたいものです。

式では、6年生代表児童の前期を振り返っての感想が発表されました。勉強のこと、部活のこと、委員会のことの三つについて振り返りました。勉強では、苦手だった算数について家庭学習で頑張ったり、わからないことを積極的に質問したりして、できるようになったことがふえてうれしかったということが一つ。部活では、練習をがんばってタイムが早くなってきて、よりがんばりたいという思いが強くなったことが二つ。委員会では、友だちと協力して、いろいろなアイデアや工夫することで充実してきたことが三つ。後期への抱負として、苦手教科を少しでも頑張れるよう取り組んでいきたいと、力強いことばで締めくくりました。

校長の話では、いろいろたいへんなことはありましたが、「いじめ」という言葉を1回も聞くことなく、毎日みんなが仲良く楽しそうに登校してくる姿がとてもうれしかったことを伝えました。また、外部からいろいろな先生が講師として来てくださいましたが、皆さん口をそろえて言うことは「話を聞く姿勢が素晴らしいですね。逆に発表となると活発で、こんな学校はあまり見たことがありません」と、いつもお褒めの言葉をいただきます。6年生が中心となって、良いお手本となってくれているおかげです。

校長の話のあとに、「がんばりマスター認定証」の授与を、各学年の代表児童6人に行いました。これは、各担任の先生からみた、児童一人一人の「がんばっていたこと」を認め励ますねらいで行っています。「一輪車に乗れるようにがんばった」や「家庭学習の工夫」「友だちの良いところを見つけること」など様々です。代表以外の児童には、各学級担任から授与されました。後期にはどんな「がんばりマスター」になれるか、考えておいてください。そして、できるようになるために一生懸命頑張りましょう。 (文責 海寳)

芋苗成長日記14 10月6日(火)

立派な芋畑になりました。最初は成長が遅く、どうなることやらと気をもんでいたのですが、なんとかなりました。土の中ではすくすくと成長していることを願っています。秋の空を背景に撮ってみました。(文責 海寳)

前期最後の週です。 10月5日(月)

コロナ禍により、令和2年度のスタートは大きく遅れました。しかし、夏休みの短縮や土曜授業によって少しずつ授業の遅れは取り戻しつつあります。ただ、6年生の修学旅行をはじめ、楽しみにしていた校外学習などの行事は、大きく変更せざるを得ませんでした。

それでも子供たちは誰一人として不満を口にせず、毎日黙々と授業に取り組んでいます。ほんとうは校外学習やさまざまな行事などでメリハリをつけさせたいところですが、我慢が続いています。仕方ありません。

そのような中、来週の土曜日には運動会の代わりとなる「わらびっ子 スポーツDAY」を開催します。規模を縮小して半日の開催ですが、今日から練習も始まり、子供たちも楽しみにしています。6年生もやっと活躍の場ができました。全校の中心となってぜひ頑張ってもらいたいと思います。

波乱の前期は今週で終わります。一つの区切りではありますが、すでに後期への準備も着々と進んでいます。金曜日には通知表を受け取って、後期への目標をはっきりさせたいところです。がんばりましょう。

6年生は、来月、修学旅行の代替として日帰りでマザー牧場へ行ってきます。体調を整えておいてください。 (文責 海寳)

児童引き渡しへのご協力ありがとうございました。 9月25日(金)

昨日は、台風が東の太平洋上を通過する影響で午前中と夕方に荒天の予報が出ていたため、前日の段階でスクールバスの運行を中止して、すべての子供たちを各家庭による送迎に切り替えました。幸い天気は大きく崩れることなく、警報も発令されなかったため、安全に登校することができました。下校時もスクールバスを運行しないことを決めていたので、「引き渡し」の練習を兼ねて各家庭に迎えをお願いしました。わらびが丘小が開校して初めての引き渡しだったので、学校職員も昼休みに各分担と動きを確認しました。短時間でスムースに引き渡せるよう、そしていつ緊急の引き渡しが必要になってもよいように、緊張感をもって、本番を想定しながら行いました。

迎えの順番については、校門前の双方向からの混雑を避けるために、旧小学校区ごとに時間をずらしました。結果、大きな混雑やトラブルもなく、短時間で引き渡すことができました。普段は送迎時に使わないスクールバス専用の出口を使い、ドライブスルー方式で行いました。引き渡し時には、迎えに来た人が確実に家人であることを確認する流れもできました。昨年10月25日の豪雨時の対応を思い出しながら、いつ引き渡しになってもよいように、いや、あのような状況が来ないことを祈りたいと思います。 (文責 海寳)

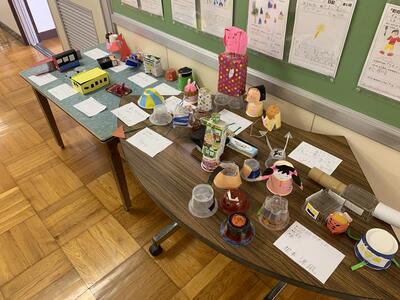

廊下掲示&展示が増えています。 9月25日(金)

Y先生が、1階職員室前の廊下に現在作成中の「キラッ! わらびっ子」コーナーが埋まってきています。「こんなわらびが丘小学校になってほしいな」という一人一人の願いや思いが気球に乗って飛んでいこうとしています。その周囲には、「こんなことしてくれてうれしかった」という友だちのやさしさや、人知れずみんなのためにしてくれていることを紹介するカードが貼られています。まだ余白はたくさんあります。子供たちの素晴らしい行動で埋め尽くされることを期待しています。

また、2階の2年生の教室前には、図画工作科で作成した作品が展示されています。「コロコロ大作戦」と名づけ、身近なものを利用した動くおもちゃ作りです。様々なアイデアが駆使されています。発想力が豊かに広がりますね。 (文責 海寳)

参加型廊下展示~ヒマワリのたねはなんこあるでしょう?~ 9月25日(金)

1年生の教室の入り口に、大きなヒマワリが鎮座しています。横のポストには、「たねはなんこあるでしょう?」との問いかけとともに、その個数を予測して用紙に記入して投函できるようになっています。写真の女子児童は一生懸命数えています。短い休み時間のうちに数え終えることができるでしょうか。でもその前に、大きな単位を数えられるのかどうか、そちらのほうが心配です。まだ習っていないのですから。 (文責 海寳)

芋苗成長日記13 9月23日(水)

先週からどれぐらい変わったのか見分けがつかないくらいになりました。県道沿いの芋畑では収穫が始まりました。あと少し待ちましょう。 (文責 海寳)

熱中症対策 ~ミストシャワー設置~ 9月17日(木)

朝夕の気温も下がりだいぶ涼しくなってきました。しかし、日中はまだまだ暑い日があり、熱中症の危険性はなくなったとは言えません。そこで、グラウンドの一角に「ミストエリア」を設けました。業間休みや昼休み、体育の時間や放課後の部活動時など、一時的にクールダウンさせる効果のあるミストシャワーを浴びて熱中症にならないように注意しましょう。現在は試験的に1列だけ実施していますが、近々2列にしてより効果を高める予定です。

子供たちは、

「すずしい~」

「きもちいい~」

「あめみたい~」

「これとうきょうにあるやつ?」

と、大喜びでミストを浴びて涼んでいました。

これからはじまる運動会練習でも威力を発揮してくれることと思います。 (文責 海寳)

芋苗成長日記12 9月14日(月)

芋の葉がかなり密になり、畝と畝の間の土が見えなくなるほど茎が広がってきました。この様子だと、あと1か月ぐらいで収穫できるかもしれないとのことです。ワクワクしてきましたね。4年生の皆さん、草抜きをがんばりましょう。 (文責 海寳)