文字

背景

行間

学校から

1年生親子料理教室(家庭教育学級)

12月20日(水)

今日は、今年度最後の家庭教育学級「親子料理教室」が行われました。メニューはクリスマスにぴったりの、①トナカイロール②さつま芋のモンブラン☆クリスマスツリー☆③さつま芋のポタージュスープです。今回の講師は香取市食育健康推進協議会の皆様です。今日のために事前に試作を重ね、今朝も早くから下準備をしてくださいました。親子で簡単に楽しく作ることができ、見た目もかわいらしく、そして何よりおいしい料理の作り方を教えてくださいました。

児童は、お家の方に手伝ってもらいながら、真剣な表情で材料を混ぜたり、飾りつけをしたりしていました。完成すると、各テーブルのあちらこちらから「おいしそう~」「早く食べたーい」と歓声があがり、保護者の皆様もレシピをいただき、「ぜひ、家でも作ってみたい」「今度お兄ちゃんとも一緒に作ってみようかな」と楽しそうにお話されていました。

調理後はみんなで試食。自分達でつくった料理の話題で盛り上がりました。親子の触れ合いに満ちた温かい時間となりました。

最後に、家庭教育学級の計画・運営に携わってくださいました役員の皆様、1年間ありがとうございました。

ちばっ子未来のデザインシート(3・4年)

12月12日(火)

今日は、3・4年生で「ちばっ子未来のデザインシート」を実施しました。「ちばっ子未来のデザインシート」とは、千葉県の学力向上施策の一つで、児童が、これまでに様々な教科で学び、身に付けてきたことが、日常生活の中で生かすことができるものとなっているかを調査・測定するものです。児童は教科等横断的な視点で作成した問題(デザインシート)に慣れていないため、各学級担任が、あゆみなどの成績には関係しないことを伝えた上で、実施方法等を丁寧に説明し、安心して取り組むよう話してから開始しました。児童は、タブレット上に出題される問題に、最後まであきらめずに取り組んでいました。

明日は5・6年生で実施します。

なお、この調査の分析結果等は各学校にフィードバックされ、児童が自己の学びを振り返るとともに、教員の授業改善を引き出すためにもに活用されます。

冬休み前PTA(授業参観・学級懇談会)・ミニ集会

12月8日(金)

今日は、午前中に授業参観、午後に、「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」と学級懇談会がありました。児童は、保護者の方が学校にお見えになるのをとても楽しみにしており、張り切って授業に臨んでいました。児童の成長した姿をご覧いただけたことと思います。

午後は「学校を核とした1000か所ミニ集会」として、保護者の方はもちろん、学区にお住いのかたにも参集していただき、薬師寺東関東別院 潮音寺のご住職、村上定運先生による教育講演会を開催しました。テーマは「親と子の関わり方」です。ユーモアたっぷりの語り口で、「喜びと感謝と敬いの心」の大切さを説いてくださいました。

学級懇談会では、お忙しい中にも関わらず、多くの保護者の皆様が参加してくださり、情報交換等、充実した時間となりました。

<授業参観>

<学校を核とした県内100か所ミニ集会>

<学級懇談会>

避難訓練(火災想定)

11月22日(水)

今日は、理科室からの火災発生を想定した避難訓練を行いました。地震の避難訓練の時とは違う経路で避難しなければならなかったり、防火シャッターが降りていることを想定し、避難扉を自分で開けて逃げなくてはならなかったりしたので、練習通りにいかなかった場面もありましたが、児童は速やかに避難を完了することができました。

今回は4名の佐原消防署員の方々にお越しいただき、火災発見から初期消火、児童の避難、119番通報などの様子を見て、ご指導いただきました。また、火災に限らず、災害時にとるべき行動や、日頃から想定しておくべきことなどについて、命を守るために大切なことを教えていただきました。

避難訓練後、消火訓練も行いました。消防署の方から消火器の扱い方、消火の手順などの説明を受けた後、6年生が水消火器を使っての消火訓練を体験しました。

どの訓練も児童は真剣に参加していました。今日の訓練を通して学んだ、「一人一人が自分の命は自分で守ることが、他の人の命を守ることにつながる」ということを、これからもしっかりと覚えていてほしいと思います。

校内研究会(3年・体育)

11月20日(月)

今日は3年生で体育の研究授業がありました。「『かけっこワンダーランド』~6秒間走で足が速くなればリレーで優勝できちゃう説~」という単元名は、見るだけでも楽しそうです。今日は、ワープリレーのタイムを縮めようと、タッチリレーでバトンパスを練習したり、走る順番などの作戦を考えたりしながら、チームで協力してポイントゲットを目指しました。ポイントはワープリレーで0.5秒タイムを縮めるごとに1ポイント加算される仕組みになっています。今日は強風で思うように走れない場面もありましたが、児童は少しでもタイムを縮めようと一生懸命走り、応援していました。

音楽鑑賞会「みんなのコンサート」

11月13日(月)

今日は、文化庁の文化芸術による子供育成推進事業の一環として、プロの演奏家の皆さん(NPO法人みんなのことば)による音楽鑑賞会「みんなのコンサート」が開かれました。目の前で繰り広げられる素晴らしい生演奏と、司会の方の話術にぐんぐん引き込まれ、あっという間の45分間でした。児童は、フルートや弦楽器が織りなす美しい音色に目を輝かせて聴き入り、時には体を揺らしながら、手拍子をたたきながら全身で音楽を楽しんでいました。

声楽レクチャーコーナーでは、プロの声楽家の方に声の出し方を教えていただき、児童の歌う「にじ」が見違えるほどに伸びやかな歌声になったのには驚きました。また、指揮の体験コーナーでは、指揮者の役割や指揮の方法を教えてくださり、代表児童の指揮に合わせてプロが演奏するという貴重な体験をすることができました。

児童は、最後までドキドキわくわくが止まらない様子でした。奏でられた音楽はダイレクトに児童の心に響いたようです。「みんなのコンサート」は、児童にとっても職員にとっても大変楽しく、豊かな時間となりました。

校内研究会(5年・体育)

10月30日(月)

今日は、5年生で、講師をお招きしての体育の研究授業、「跳び箱運動」~小さな「できた」を積み重ねよう~を行いました。児童は、一人一人が自分のめあてをはっきりともち、技を成功させるためのポイントを意識しながら熱心に練習をしていました。また、助け合い教え合うことで、体育館中に「小さなできた」がたくさん生まれ、大変充実した活動になりました。児童は自信をもって次の授業に進めることと思います。

授業後は、職員がこれまでの研究と授業について振り返り、研究協議を行いました。活発な意見交換と講師の先生からのご指導により、実り多い研修となりました。

家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級) 親子ヨガ教室~心も体もほんわかヨガ~ 10月24日(火)

第2回家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)を開催しました。今年度も親子ヨガインストラクターの鵜澤友香先生をお招きして、「心も体もほんわかヨガ」というタイトルで1年生が親子で体験しました。

手遊び歌から始まり、あっという間に体育館中に笑い声と笑顔がいっぱいになりました。タオルを使い電車ごっこや引っ張り合い、ヨガのポーズをとりながら親子でスキンシップをとることができました。

最後に、親子でお互いの好きなところを耳元で伝え合いました。普段は、あまり言葉にしないことですが、恥ずかしがりながらも伝えることができていたようです。

昨年も教えていただいたことですが、『ヨガ』とはサンスクリット語で『つなぐ』という意味があるそうです。自分の心と体をつなぐ、親と子をつなぐ、子と子をつなぐ、親と親をつなぐ。今日はたくさんのつながりを感じることのできた日になりました。(文責 土井)

教育実習が始まりました

10月16日(月)

今日から教育実習生HYさんの教育実習が始まりました。11月13日までの20日間、本校の「先生」として教員の仕事を実際に体験します。学級は4年生に入ることになりました。HYさんは、福田小学校の卒業生です。「児童生徒一人一人の心に寄り添える教員になりたい」と希望溢れる表情で話してくれた「HY先生」を、職員一同、精一杯応援していきます。

HY先生は、始めこそ緊張していましたが、児童とも徐々に打ち解けて、昼休みには元気いっぱい外で遊ぶ姿も見られました。これから毎日、色々な発見や体験がたくさんできることと思います。本校での教育実習が、実り多きものになることを願っています。

後期が始まりました

10月10日(火)

三連休が明け、今日は後期始業式でした。6年生のKMさんが代表で「全校のために何ができるかを考え、積極的に行動したい」と後期の抱負を発表しました。卒業までを見据え、しっかりと考えている点が素晴らしかったです。

校長からは、「今日の始業式は、改めて「心のスイッチ」を入れる日。「なりたい自分」を目指し、新たなめあてをもって後期の学校生活をがんばっていきましょう。」と話しました。心のスイッチを入れるのは、他の誰でもなく、自分自身なのだと気づき、行動に移せる子ども達であってほしいと思っています。

前期終業式を行いました。

10月6日(金)

今日は、令和5年度の折り返し地点、前期終業式でした。2年生、4年生、6年生の代表者が、前期にがんばったことと後期に挑戦したいことについての作文を発表しました。3人が発表した内容を紹介します。

最初に発表した2年生のE.M.さんは、これまで友達に優しくすることを心がけてきたので、後期も友達に優しく接し、仲良く過ごしたいと話しました。

次に発表した4年生のH.R.さんが前期にがんばったことは、水泳学習と体育のポートボールだそうです。後期は、宿泊学習をみんなが楽しめるようにすることと、勉強も運動も両方がんばるという決意を話しました。

最後は6年生のM.Y.さんが発表しました。6年生になり、以前より自主学習やボランティア活動に積極的に取り組めるようになったそうです。また忘れ物も減りました。後期も6年生という自覚をもち、今以上に積極的に行動したいと話しました。

校長からは、「一人一人の成長の姿、学びの足跡が記された『あゆみ』をしっかりと受け止め、後期の新たな目標へとつなげていきましょう」また、「前期を振り返るとともに、後期が終わるころ、6年生は卒業を迎えるころにはどんな自分になっていたいかを考え、なりたい自分になるためにどんなことをがんばっていこうかについて考えてほしい」という話をしました。

毎日、職員室では、日々成長している子ども達の様子がたくさん話題にのぼります。それを話す職員も楽しく、うれしそうです。後期も引き続き、子ども達の成長を支え、みんなが「なりたい自分」に近づけるよう、職員一同、支援していきたいと思います。

秋の気配…

10月3日(火)

10月になっても日差しが強く、今日も暑いくらいですが、校庭を吹き抜ける風はカラッとさわやかで、秋を感じます。

校内の掲示物も、季節を感じさせるものに入れ替わりました。1年生の朝顔のつるで作ったリースも完成し、廊下を彩っています。

また、今月の保健目標は、10月10日が目の愛護デーであることから、「目を大切にしよう」です。保健室前には、目の疲れの原因について学習できる、分かりやすい資料が掲示されています。

<昇降口掲示板>

<保健室前>

<図書室前>

<1年教室前>

香取市みんなで人権を考えるつどい~香取市人権標語展表彰式~

10月2日(月)

10月1日(日)佐原のコンパスで「香取市みんなで人権を考えるつどい」が開催され、その中で小・中学生人権標語展表彰式が行われました。香取市人権標語展は、人権尊重の重要性や必要性についての理解を深めることを目的に、講演会と共に毎年開催されています。本校からは、2年生のS.Yさんの人権標語が小学生の部の応募総数163点の中から市議会議長賞に輝き、表彰されました。S.Yさんは、しっかりとした態度で賞状を受け取り、自分の作った標語について「みんなが笑顔で過ごせたらいいなと思い書きました」と説明をすることができました。おめでとうございます。

今年度、本校の代表として応募した人権標語を以下に紹介します。この他にも、思いやりあふれる温かい言葉で表現された標語がたくさん集まり、本校の児童が、他者を大切に思う気持ち、互いを認め合う気持ちをしっかり育んでいることを感じました。ご協力ありがとうございました。

1年 O.Kさん

「みんなであそんだら にっこりえがおで うれしいね」

2年 S.Yさん

「つなごうよ きみとぼくとの こころの手」※市議会議長賞

3年 I.Hさん

「おねがいおしえて がまんのこと 心にささったやのこと」

4年 I.Sさん

「ちがうところ そんなところも いいところ」

5年 H.Kさん

「男性、女性、子ども、老人

それがなんなんだ 自分らしくいようじゃないか」

6年 T.Hさん

「救いの手 さしのべるのは 私たち」

おいしい梨をいただきました。

9月22日(金)

今日は、鈴木梨園さんのおいしい梨が全校児童にふるまわれました。昨日、2年生と3年生が収穫体験にうかがった際、他の学年のみなさんにも食べてほしいと、鈴木梨園さんからたくさんいただいた梨です。種類は、今が旬の豊水です。高い糖度と程よい酸味が特徴で人気の高い品種だそうです。

朝からスクールサポートスタッフさん、事務の先生、養護の先生が、児童の喜ぶ顔を思い描きながら一生懸命皮をむき、準備をしました。地元特産のおいしい梨、どのクラスでも大好評でした。

保護者の皆様へ 小中義務教育学校講師募集のお知らせ

8月24日(木)

毎日、うだるような暑さが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。学校では、9月1日の学校再開に向け、準備を進めているところです。児童の皆さんが元気に登校するのを、職員一同楽しみにしています。

さて、北総管内(印旛・香取・海匝)の小学校や中学校、義務教育学校等で講師、養護教諭、事務職員、栄養職員をしてくださる方の募集についてご案内します。詳細は、9月2日(土)を皮切りに始まる、講師登録説明会についてのチラシを、本HP「各種おたより」の「お知らせ」に掲載しましたので、ぜひそちらをご覧ください。

チラシはこちらからもご覧になれます。

↓ ↓ ↓

渡り板の修繕をしていただきました。

7月23日(日)

今日は、香西建築組合の皆さんが、渡り板(体育館通路)の修繕をしてくださいました。地面が平らでないため、通るたびにガタガタと大きな音を立てていた箇所が、かなり安定しました。その他の部分についても点検して、高さの調整を施したり、雨が当たって腐食が心配される箇所に塗料を塗ったりしていただいたので、児童が安心して通行できるようになりました。香西建築組合の皆さん、暑い中本当にありがとうございました。

夏休み前全校集会

7月20日(木)

いよいよ明日から始まる夏休みを前に、全校集会を開きました。久しぶりに全校で校歌を歌った後は、これまでの振り返りをしたり、安全に夏休みを過ごすための話を聞いたりしました。校長からは、4月に児童に伝えた「3つの大事にしてほしいこと『あいさつ』『元気』『自分から行動』」について振り返り、この始業式・入学式から今日までの約70日間、毎日学校中に、さわやかなあいさつ、たくさんの元気と自分からの行動があふれていたこと、一人一人が大きく成長したことについて話しました。生徒指導主任による夏休みの生活についての話では、5年生の児童が

「わらびが丘小学校安全な夏休みの合言葉『すいかこわい』」の説明を手伝ってくれました。

わらびが丘小学校安全な夏休みの合言葉

す…水難事故に気をつけよう

い…行かない、子どもだけで

か…火事に気をつけよう(花火など)

こ…交通事故に気をつけよう

わ…忘れずに伝えよう(外出時:誰と、どこに、何をしに、いつ帰るか)

い…「いかのおすし」(不審者対応)

それでは、9月1日(金)、児童の皆さんと元気な姿で会えることを、職員一同楽しみにしています。良い夏休みをお過ごしください。

さつま芋、ぐんぐん成長中

7月18日(火)

6月8日に全校で植えたさつま芋の苗が、大雨や暑さに負けずにぐんぐん大きく育っています。4年生が、さつま芋畑に品種をかいた看板を立ててくれました。

また、職員室前のヒマワリも元気いっぱいに咲きそろい、お行儀よくお日様の方を向いています。夏休みまであと3日。わらびっ子たちも元気に学校生活を送っています。

<6月8日>

<6月21日>

<7月14日>

命を守る学習

7月14日(金)

2・4・5年生が最後の水泳学習を行いました。今日も、B&G安全プログラム指導員による水辺の安全教室が開かれ、ペットボトル等の浮き具をもって浮く方法や、何も持たずに背浮きをする方法を学習しました。ペットボトル浮きは、全身の力を抜いて大きく息を吸って肺に空気をためること、静かに仰向けになり、ペットボトルをお腹や胸に密着させること、耳まで水につけ、あごは軽く上げること、両足は軽く広げることなどを、体験を通して学びました。また、おぼれている人を発見した場合にどうしたらよいかについても学びました。7月初旬には5・6年生が救急法講習会で心肺蘇生法等を学習しています。いざという時にどのような行動をとったらよいのかを考え、実際に体験できたことは貴重な経験となりました。

水辺の安全実践プログラムを実施しました

7月13日(木)

今日は1・3・6年生、最後の水泳学習です。それぞれの目標達成に向けての練習、泳力評価を行った後、3・6年生対象に、B&G安全プログラム指導員による「水辺の安全を守るための実践プログラム」の指導がありました。プールや海などの水辺で起こりやすい危険なことや、万が一の場合の命を守るための対策の仕方などを学びました。児童は、救命具を身に付けたり、ペットボトルを抱えたりして水に浮く練習を通して、水辺の安全について意識を高めることができました。明日の水泳学習の時間には、4年生と5年生が体験する予定です。

親子歯磨き教室(1年・家庭教育学級)

7月10日(月)

5校時、香取市家庭・学校・地域連携推進事業(家庭教育学級)の一環として、1年生児童と保護者を対象に、「親子歯磨き教室」を実施しました。講師は、香取市健康づくり課の歯科衛生士の方々です。虫歯や歯周病を防ぐために気をつけるべきことを、図や模型を使って、大変分かりやすく教えてくださいました。歯をきちんと磨くことだけでなく、フッ素の効果や、虫歯になりにくいおやつの摂り方などについてなど、今後の生活に役に立つお話をたくさん聞くことができました。中でも「6歳臼歯」のお話は、保護者の方々も興味津々で聞いていました。6歳頃になると生えてくる「6歳臼歯」とは、永久歯の中で一番大きく、噛む力の最も強い臼歯のことで、「歯の王様」とも言われています。形が凸凹していて、歯ブラシが届きにくいところに生えているので、虫歯になりやすい「王様」は、正しい磨き方で守らなくてはなりません。児童は、まずは、「6歳臼歯」が生えているかどうか、お母さんの膝の上にごろんとなって大きく口を開け、見てもらいました。今日の「親子歯磨き教室」は、普段の習慣を振り返るとともに、今後に生かせる新たな知識を得ることができた有意義な時間でした。そして、何よりも、親子でふれあう、温かい時間となりました。受付や会の進行等でご協力いただきました、役員の皆様ありがとうございました。

7月になりました

7月3日(月)

7月になり、校内の掲示物が一新されました。1年生の朝顔も大きくてきれいな花を咲かせています。また、昇降口には七夕飾り用の竹が設置され、子ども達の願い事を待っています。色とりどりの短冊に、どんな願い事が書かれるのか楽しみですね。

夏休みまであと3週間ほどになりました。月日がたつのはあっという間です。わらびが丘小の児童が笑顔で元気に、そして一日一日を大切に過ごしていければと願っています。

第1回リサイクル活動 (7/1) 無事終了

7月3日(月)

7月1日(土)、朝のうちは天候が危ぶまれましたが、第1回リサイクル活動を無事実施することができました。新聞紙や雑誌類、段ボール等たくさんのご協力を頂きました。わらびが丘小学校のために、長期間に渡ってリサイクル品を保管してくださっていた地域の皆様、本当にありがとうございました。また、早朝より地区の各ご家庭をまわって回収してくださったり、回収品をトラックへの積み込んでいただいたりと、重労働にも関わらず快くご協力いただいた、地区理事、PTA環境安全部員、PTA本部役員、各専門部長、学年委員長の他、全ての関係の皆様に心より感謝申し上げます。

今年度は、昨年度リサイクル活動の収益金を、運動会等で使用する大型テント2張の購入に充てさせていただきました。さっそく5月の運動会「わらびっ子スポーツDAY」で活用したところです。今回の収益金につきましても、子ども達のためになることを熟考し、有効に使わせていただきます。ありがとうございました。

次回は、令和6年1月13日(土)を予定しています。

芋苗が順調に育っています

6月21日(水)

ここ数日、梅雨の中休みが続き、気持ちの良い天候です。今日は夏至。北半球では昼の時間が最も長くなる日です。古くから、夏至は「太陽の力が最大になる日」だと考えられており、太陽の恵みに感謝し、豊作を祈願する日でもあるそうです。

本校でも6月8日に植えたサツマイモの苗が、しっかりと根付きぐんぐん元気に育ってきました。子ども達は授業で観察したり、休み時間に見に行ったりしてその成長を見守っています。

初出場!香取郡市PTA連絡協議会バレーボール大会

6月19日(月)

17日(土)香取市民体育館と佐原中学校体育館を会場に、香取郡市PTA連絡協議会バレーボール大会が開催されました。昨年度は無観客での開催でしたから、応援可の大会は4年ぶりです。わらびが丘小学校チームは、佐原中学校会場にて、栗源小学校チーム、佐原中学校チームと対戦しました。選手の皆さんも、応援の皆さんも一丸となって善戦を繰り広げました。あきらめずにボールにくらいついたり、笑顔で互いを励ましあったりしながら頑張る姿に、胸が熱くなりました。

チームの立ち上げから大会当日まで、わらびが丘小PTAバレーチームのためにご尽力・ご協力いただきました、PTA女性部をはじめとする役員の皆様、ありがとうございました。本校にとっての初出場の大会は、笑顔あふれる記念すべき一日となりました。

結果は以下の通りです。皆さんお疲れさまでした。

優 勝 佐原小学校PTA

準優勝 佐原中学校PTA

3 位 香取中学校PTA

授業の様子から感じたこと

6月14日(水)

今日は、3年生が「説明する文章を書く学習」の準備として、自分が伝えたいことを決め、それについて調べるために図書室で知りたい情報が載っている本を探していました。でも、自分の知りたいことがダイレクトに題名になっている本はめったにありません。多くの児童が自分の求める情報にたどり着くまでに苦労していました。「全然ない!」「どうしたらいいんだ?」という声があちこちから聞こえます。あきらめそうになる子もいますが、タイトルから「載っていそうだな」と思える本を予想して開き、熱心に探す粘り強い子もいます。担任の先生からは「何が知りたいんだっけ?」と、今一度児童自身に伝えたいことを確認するよう促したり、「目次や索引を見て探すといいよ」というアドバイスがあったりました。何冊も経て、ようやく欲しい資料に出会ったときの笑顔は本当にうれしそうでした。実は「ネットで検索しちゃえば早いのになあ」というつぶやきも多く聞こえていましたが、検索をするにも、ヒットする検索ワードを考える力がないと欲しい情報にたどり着けません。こうして「調べ方を知る」学習は、手間がかかっても、これから成長していく上でとても大切だと思います。一瞬で答えを導き出すChat GPT等の生成AIでも、質問の仕方によっては答えを出せなかったり、見当はずれの答えを示したりします。「アナログ式の『モノ』も、デジタル式の『モノ』も、使う『人間』がどう使うかが大事なのだな」ということを改めて感じた授業でした。

進んで行動しよう

6月13日(火)

6年生の教室で素敵な取組を見つけました。帰りの会などで、その日キラリと光る行動をした人を発表するなど、友達の良いところを見つける活動をしている学級は多くありますが(6年生も帰りの会の「グッドプレイヤー」というコーナーで発表しています)、6年生はそれに加えて、学校や周囲の人のために行動する自分にも目を向け、自分が進んで行ったこと1つに対し、1つの花びらを掲示しています。「トイレのサンダルをそろえました」「廊下や教室のごみを拾いました」「靴箱の靴のかかとをそろえました」・・・など「その他」も含め、教室には項目ごとに8色の花びらが用意されています。はじめはパラパラとしか掲示されなかった花びらですが、今ではどんどん増えて、壁一面にまるで桜が満開に咲いているかようになりました。周りの人や学校のために行動することができる6年生、頼もしい最上級生です。

もちろん、6年生に限らず、他の学年の子ども達も、みんなのことを考えた行動をたくさんしています。優しい気持ちと感謝の心が合わさり、これからもずっと「温かい」わらびが丘小学校であってほしいと思っています。

「芋けんぴ」をいただきました。(福田地区 芝山農園様より)

6月12日(月)

この度、株式会社芝山農園様(福田地区)より、地元の農産物への理解をより深めてもらう活動の一環として「芋けんぴ」が香取市内の全児童生徒に寄贈されました。中でも本校は、地元中の地元です。社長さん自らが届けてくださいました。「香取市がさつまいもの産地であることを身近に感じてほしい」という思いから、配布してくださったのだそうです。

本校の子ども達にとってさつまいもは、大変身近な存在で、先週も全校で苗を植えたばかりです。「芋けんぴ」は本日、資料とともに児童が持ち帰ります。香取の特産品であるさつまいものことをより詳しく学ぶ機会となればと思います。芝山農園様、関係各企業様、この度はありがとうございました。

教職員対象救急法講習会

6月5日(月)

今日の放課後に、日本赤十字社千葉県支部救急法指導員 加瀬秀樹先生 を講師にお迎えし、教職員対象の心肺蘇生法等救急法講習会を開催しました。加瀬先生からは、主に学校において想定される具体的な場面を設定しながら、実践的な内容のご指導をいただきました。自分が傷病者の第一発見者になったらまず何をするのか、状況を知らされた職員はどう動くべきなのか、どう連携するのか、他の子ども達はどのように掌握するのかなど、様々な場面において職員一人一人が自分事としてしっかり考えながら学びました。来週からは水泳指導が始まります。改めて気持ちを引き締め、各教育活動を進めていきたいと思います。7月5日には5,6年児童対象に救急法講習会を実施する予定です。

第1回学校評議員会

6月2日(金)

本日、第1回学校評議員会を開催しました。はじめに全クラスの教室にご案内し、児童が学習に取り組む様子を参観していただきました。学校評議員の方々からは「どの授業においても、児童が楽しく学べるような工夫があった」、「児童と教師のやり取りが明るく和やかで、学校が大好きな子ども達が多いことがわかった」などのお話をいただきました。また、教室や廊下の児童の作品や掲示物をご覧になり、「スポーツDAYが楽しかったことが伝わる絵だった」「児童の文字が大変丁寧で驚いた」ともお話されていました。日頃の児童の頑張りをほめていただき大変うれしかったです。

授業参観の後の会議では、地域と連携した活動の推進について、学校施設の整備について、学校教育と家庭教育の役割についてなど、様々な視点から貴重なご意見をいただきました。今後の学校運営に生かし、よりよい学校づくりにつなげていきたいと思います。

歯の健康に気をつけて生活しよう

6月1日(木)

今日から保健室前の掲示が新しくなりました。今月の保健目標は「歯を大切にしよう」です。「歯の健康チェック」のコーナーでは、さっそく子ども達がチャートに沿ってチェックしていました。ゴールのカバの口を開けると、緑のカバには「すごい!」黄色のカバには「あと少し」ピンクのカバには「ざんねん⤵」とあり、それぞれ歯に優しい生活についてアドバイスが書かれています。歯を健康に保つには、歯をしっかりみがくことだけではなく、すききらいをせずに何でも食べることや、よくかんで食べること、甘いおやつや飲み物をとりすぎないことも大切ですね。

交通事故防止のための「反射シール」をいただきました

5月30日(火)

この度、明治安田生命千葉本部様より、千葉県警察との「地域安全見守りネットワークちば」協定の取組の一環として、2年生16人に「反射シール」をいただきました。夜間、車のライトが当たると光って人がいることを知らせてくれるシールです。ランドセルや帽子など、持ち物や身に付ける物に貼るなどして交通事故防止に役立てていただければと思います。

シールは明日31日(水)に学級担任から配付する予定です。

さつま芋畑準備完了

5月29日(月)

今年度、畑の先生をお願いしている方が、この週末に、学校の畑を耕して肥料や薬剤等を混ぜ、黒いビニールの「マルチシート」を張ってくださいました。雑草が生えるのを抑えたり、土の乾燥を防いだりするのに効果があるそうです。

土が安定するまでには10日ほどかかるため、6月8日ごろから苗の植え付けが可能になるとのことです。

さつま芋の苗の植え付けは、全校児童で行う予定です。

校内研修の様子

5月25日(木)

今年度の本校の研究教科は体育です。令和7年度香取小中学校体育研究協議会での公開を目指し、少しずつ準備を始めています。今日はアンケートにより把握した児童の運動・体育学習における実態をもとに、目指す児童像と研究の方向性についての研修を行いました。「児童が運動することの楽しさや喜びを味わえる体育学習とはどんなものだろうか」、「体育学習における『楽しい』とはどういうことだろうか」などについて活発に意見が交換され、目指す児童像や研究の方向性が見えてきた有意義な研修となりました。

PTAバレー始動

5月12日(金)

今年度は、わらびが丘小学校が開校して以来初めて郡市PTAバレーボール大会に出場することになりました。PTA女性部の皆さんが中心となりメンバーを募ったところ、多くの選手の皆さんが集まってくださいました。PTA活動の新たな1ページが開かれ、わらびが丘小はますます盛り上がりそうです。本日は、結団式と1回目の練習が行われ、ユニフォームもお披露目されました。これから6月17日(土)の大会当日まで、毎週金曜日の夜に本校体育館で練習を行います。選手の皆さん、役員の皆さんよろしくお願いします。

チームわらびが丘、がんばれ!!(くれぐれもけがには気をつけてくださいね…)

引き渡し訓練

5月11日(木)

今日は、非常変災時に児童を安全に帰宅させるために、保護者への引き渡し訓練を実施しました。今年度は、より本番に近い形での訓練をしようと、地区によって時間帯を分けずに行いました。初めての試みでしたが、保護者の皆様のご理解とご協力により、大きな混乱なくできました。ありがとうございました。しかし、災害は突然やってくるもの。こちらの準備ができるのを待ってはくれません。学校では、今日の振り返りを通して、どんな時でも、子ども達とお迎えに来てくださった保護者の皆様の安全を第一に引き渡しができるよう、今後も検証していきたいと思います。

今後の教育活動時における配慮事項について

5月8日(月)

今日から新型コロナは、感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ、第5類に移行しました。保護者の皆様には、5月2日に、「教育活動時に配慮すべき事項(令和5年5月8日版)」を配付したところです。内容をご確認の上、対応にご協力をお願いたします。

しかしながら、第5類に移行したからとはいえ、感染の拡大が完全に収束したわけではありません。最近の報道では、オミクロン株の派生型の感染が広がりつつあるともありました。児童や保護者の皆様の中には、第5類への移行に伴い、感染予防対策が大きく緩和されることに不安を感じている方もいらっしゃるのではないかと思います。これらのことを踏まえ、学校では、「教育活動時に配慮すべき事項」の実施に際し、当面の間、以下のように取り組んでいきます。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 マスクの着用について

着脱については個人の判断とするが、スクールバス内、給食配膳時は着用を継続

(推奨)する。ただし、熱中症の懸念が生じる、気温や湿度の高い時には積極的

にマスクを外す指導をする。

2 健康観察(体温チェック)について

児童の健康状態把握のバロメーターとなるメリットがあるため、毎朝の体温チェ

ック(カードの提出)は継続する。

3 給食について

学年の実態に応じて会食を開始する。机の配置を向かい合わせにすることを可と

し、その際、大声での発声や会話を控えるなど飛沫を飛ばさないよう注意させる。

4 共用部分の消毒について

日常的な消毒作業は行わない。ただし、こまめな手洗いの指導に加え、給食配膳

前の児童の机、給食台の消毒は継続する。

5 手指消毒について

まずは確実な手洗いの実施を指導する。ただし、消毒薬の設置は継続する。スク

ールバス内にも消毒薬は設置するが、添乗員による児童の手指消毒は行わない。

長い間ありがとうございました。 3月31日(金)

私は、今日でめでたく定年を迎えます。

3年間、本ホームページをご愛読いただき、ありがとうございました。感謝の念に堪えません。

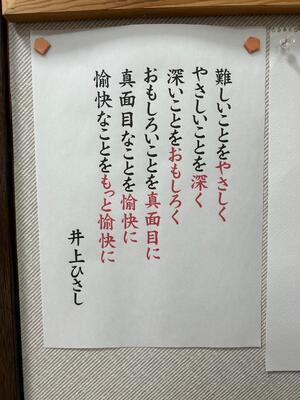

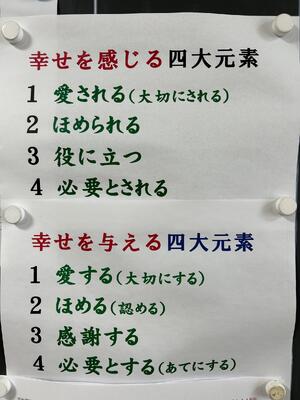

最後に、私の大好きな言葉を二つ、「幸せを感じる四大元素」と「難しいことをやさしく」を紹介します。校長室の机に座ったときに必ず目に入る場所に貼ってあります。職員室にも貼ってあります。先生方に、このような気持ちで指導にあたってくださいというメッセージでした。受け止め方は自由です。このような気持ちをもって、今後もわらびが丘小の子供たちを指導していってください。よろしくお願いします。

わらびが丘小の良い子たち、卒業生、保護者の皆様、地域の皆様、これまで大変お世話になり、ありがとうございました。本当に楽しい毎日でした。皆様のおかげです。子供たちの夢を追いかける姿を想像して、遠くから応援しています。がんばれ! わらびっ子!(文責 海寳和宏)

離任式を行いました。 3月28日(火)

私は、送られる側です。「定年による退職」です。37年間の教員生活も最後の時を迎えました。大過なく過ごしてこられたのも、諸先輩方や同僚の先生方、児童・生徒の皆さん、保護者や地域の皆様のおかげと実感しております。あらためて感謝申し上げます。

今年度は、支援員の方を含めると、4名の退職、6名の転出がありました。離任式には8名が参加しました。

式は、校歌斉唱、教頭先生による退職・転出者の紹介、児童代表によるお別れの言葉、一人一人への花束の贈呈、退職・転出者のあいさつ、全校児童による見送りで終わりです。最後の校歌はジーンとくるものがありました。

あいさつでは、夢を持つことと夢をかなえることについてお話をしました。ちょうどこの日の朝、宇宙飛行士の選抜試験に合格した2名のことがニュースで流れてました。国際機関に勤める40代の男性と、医師の20代の女性です。それぞれ最年長と最年少という対照的な2人です。共通するのは、「小さなころからの夢をかなえた」という点です。子供たちには、夢をもってそして夢をかなえるために、「いっしょうけんめいおべんきょうしてください」とお話ししました。毎日がとても楽しく、充実したわらびが丘小での3年間でした。

学校は離れますが、いつでもわらびが丘小学校のことを応援しています。皆さんの大活躍を祈っています。(退職・転出者一同)

これまでのご支援・ご協力、ほんとうにありがとうございました。 (文責 海寳)

「生徒の心に火をつける」 3月17日(金)

凡庸な教師は、ただしゃべる。

良い教師は、説明する。

優れた教師は、やって見せる。

そして、偉大な教師は、子ども(原文は生徒)の心に火をつける。

私が好きな格言の一つです。

「子供の心に火をつける」というフレーズが効いていますね。教師として目指す姿です。先生方には、どこを目指して指導していくのか、ということを折に触れて話しています。どうすれば火が付くのか、導入でのきっかけづくりにエネルギーを注いでくださいと。なかなかうまくはいきませんが、それでも1年を振り返ったときに、何回かは手ごたえのある指導ができたと言いきれれば大丈夫でしょう。

小学校の指導で常々感じていることは、先生がお膳立てしすぎているのではないか、ということです。子供にやらせてもよいことまで先生がやってしまっていて、その結果「時間がない」「忙しい」「終わらない」という事態になっています。すべてがそうだとは言いませんが、これまでの指導法を劇的に変えるチャンスなのかもしれません。

これまで先生が担っていた部分は、タブレット端末のおかげで相当少なくできるでしょう。例えば、手作りのプリントなどです。先生があらかじめ調べ、パソコンでまとめ、作成し、印刷して配り、さらに、先生が答えを言い、説明までするのです。これで果たしてどのくらい子供の頭に入るでしょうか。むしろ、キーワードだけ提示して、子供たちが調べ交流して、わかったことを発表させれば、アウトプットの機会にもなります。そのほうが子供たちも楽しいし、よほど印象に残るのではないかと考えます。

「子供の心に火をつける」指導を目指して、方法を工夫してほしいものです。その前段階として、教材研究だけはしっかりと行ってください。 (文責 海寳)

「こんなに大きくなりました。」 3月15日(水)

保健室前に貼ってある掲示物です。卒業生の1年時の身長と体重の男女別の平均と、同じく6年生になったときのものを比較しています。

男子では、身長は平均36cm伸び、体重はほぼ2倍以上になりました。女子は、身長が34.2cm伸び、体重は男子と同じくほぼ2倍になりました。

大きく成長しました。しかし、中学に入ったらもっともっと大きくなる子がいると思います。私も、中学校時に身長が伸び、中3時には今の身長になっていました。中3から伸びていないわけですね。しかも、今では少し縮んできました。一昨日、めでたく還暦を迎えたのですが、(多くの子から「おめでとうございます」と言われました)筋力が落ちて姿勢が緩んできたからか、やや小さくなったような気がします。どうでもいいですね、失礼しました。話を戻します。

体の成長とともに、心の成長も見られます。最上級生としての行動は立派でした。明日の卒業式は、6年間の集大成です。在校生の心に残るような、立派な卒業式にしていきましょう。 (文責 海寳)

「がっこう、いきたくないなぁ・・・」 3月15日(水)

雨が降る月曜の朝。玄関でくつをはきながら、小学校2年生の娘はつぶやきました。

「あなたは、このつぶやきにどのような言葉を返しますか?」

これは、かつて生徒指導主任を任された年に、ある研修会で講演された「親業訓練協会」理事長(現在は顧問)である近藤千恵氏から投げかけられた言葉です。

あなたなら、どう返しますか?

「そんなこと言ってないで、早く行きなさい」

「車で送っていこうか?」

「何ぐずぐずしてるの!」

「何か悩んでることがあるの?」

「え~っ、どうしちゃったの?」

「お母さんも仕事行きたくないなぁ・・・」

さまざまな返しが想像できます。

正解はこうです。

「学校、行きたくないんだ・・・」

カウンセリングの技法のひとつに「オウム返し(バックトラッキング)」というのがあります。

「すごい悩んでたんです」

「そう、悩んでたんだね」

私はあなたの話をきちんと聞いていますよ、ということをオウム返しにより相手に示すことで、「わたしの気持ちはちゃんと伝わった」と相手が安心感を得るというものです。そして、そのあと安心して話せるようになっていくのです。

近藤理事長は、このことをボールに例えて話をされていました。

「子供が『がっこう、いきたくない』という、白いボールを投げているのに、私たち大人は、大人の考えである『早く行きなさい』という赤いボールで返してしまう。すると、子供は自分の伝えたいことが伝わっていないととらえ、もう話しても無理だと思ってしまう。心を閉ざしてしまうのです」

「子供が白いボールを投げてきたら、その白いボールを投げ返すことが大切なのです。それが『学校、行きたくないんだ』という返しになるのです。そのことで子供は気持ちが伝わったと安心して、次の言葉を投げるのです」

先の話には続きがあります。

「そう学校行きたくないんだ・・・」

「おともだちの〇〇ちゃんは、ママからもらったきれいなお花のもようのカサをさしているんだよ」

子供が言いたかったのは、「自分もママのきれいな傘をさしたい」、ということでした。

「うん、いいよ、ママのを貸してあげる!」

「ううん、じぶんのカサがあるから!」

娘は、明るく言って走って学校へ行きました。

星野富弘さんという詩人で画家がいます。

星野さんは、もう説明するまでもないほど有名ですが、元中学校の体育教師です。体操の選手として大学まで競技し、先生になった1年目に体操クラブ活動の指導中、鉄棒から落下して頚髄を損傷してしまいました。首から下が動かなくなり、失意の果てに口に絵筆をくわえて絵を描き、そこに詩をつけたものが、多くの人の共感を得て今に至ります。

その星野さんの詩に、「二番目に言いたいこと」というものがあります。

一部を紹介します。

二番目に言いたいことしか

人には言えない

一番言いたいことが

言えないもどかしさに堪えられないから ・・・

確かに、私たちは一番言いたいことは胸の奥にしまっています。二番目に言いたいことを口にして、その裏側には、本当に言いたいことをグッとがまんしている自分がいることに気づきます。

本当に安心できる、理解してもらえる人にしか、一番言いたいことは話さないかもしれません。

そのためには、投げてきた白いボールを、正しくきちんと返してあげることから始まります。

以来、親業訓練協会の方を招いて、保護者会で何度か研修会を開きました。保護者の方からは大好評で「またお話を聴きたい」という声をたくさんいただきました。私も、研修会の前に著作物を何冊も買って読みました。多くのことを学びました。「親業(おやぎょう)」という名のごとく、親も一つの仕事としてとらえると、大事なスキルは学ぶ必要があるし、逆に言えば、知ることによる効果や、試してみたときの子供の想像以上の良い変化は計り知れないということも感じました。

これまで、幾度(いくど)となく保護者の方の前でお話しさせていただきましたが、この研修会での白いボールのお話は、今でも忘れられないほど保護者の方(300名くらいはいらっしゃいました)が一様にうなずきながら話を聴いていたのを覚えています。ある保護者の方(高校の先生をされていたお母様)は、帰り際に「先生のお話、とてもいい話でした。こんなこと言っちゃ申し訳ないけど、校長先生の話より良かった」と言ってくれました。私自身、研修会の内容が「目からうろこ」だったので、多くの方に伝えたいという気持ちからお話しさせていただきましたので、(校長先生には申し訳なかったのですが)話の意図が伝わって安心した、というのが本音です。

長々と失礼しました。 (文責 海寳)

明日は3月11日です。 3月10日(金)

あの日から12年が経ちます。

東日本大震災は2011(平成23)年3月11日午後2時46分に発生した大地震です。地震の被害と津波の被害、そして福島第1原子力発電所の事故による被害がありました。

千葉県では、地元香取市も被災地です。香取市役所横の十間川の周辺地域は、液状化をはじめ大きな被害を受けました。小見川の新開町周辺もそうです。旭市をはじめとする九十九里沿岸部でも津波の被害がありました。旭市では、死者・行方不明者が出ています。浦安市も液状化の影響が大きく報道されていました。県北西部では、風向きの影響で、福島原発からの放射線量の値が高く、「除染」「ベクレル」「シーベルト」という聞きなれない言葉が、毎日ニュースで流れました。報道されない多くの場所でも、様々な被害があり、つらい環境での生活を強いられた時期がありました。断水や停電が続き、食事は何とかなっても、洗濯や入浴はままならない地域もありました。

また、香取市と川を挟んだ反対側の茨城県潮来市日の出地区も大変な被害を受けた地域でした。しかし、大きな被災地として目を向けられたのは、震災後しばらくたってからでした。そこに住んでいた元同僚の先生は、「家が傾いているので、生活していると気持ちが悪くなってくる」と言っていたのを思い出します。ずいぶん長い間、工事が始まらずに大変だったそうです。鹿島港にも津波がやってきました。神栖市の国道沿いもひどいものでした。

「天災は忘れたころにやってくる」と言ったのは、物理学者で防災学者の寺田寅彦(てらだとらひこ 1878~1935)氏です。未曾有(みぞう)の災害として、「こんなことが現実に起こるものなのか」と思わされたのが、この東日本大震災でした。本当に忘れたころにやってくるんだなぁ、と。ただ、80歳や90歳を超えた方が、「今まで生きてきてこんなことは初めてだ」と多くの方が口にされていたのを聞いて、天災の怖さを思い知らされました。

今年の6年生は、ちょうど0歳の時の出来事なので、記憶にはないと思いますが、遠い記憶の中で体験しているはずです(まだ生まれていない子もいますが、お母さんのおなかの中で体験しているかもしれません)。5年生以下は、生まれる前の出来事になってしまいます。

一昨年の3月11日には、校庭で集会を開き、東日本大震災について話しました。津波は最も高いところで40mという記録が残っていますが、海岸から平地を襲った高さはだいたい10m前後の高さということでした。ちょうど校舎の高さが同じくらいの高さだよと話した時の、子供たちの驚いた表情ははっきりと覚えています。その後、2時46分に犠牲者のご冥福を祈り、全校で黙とうを捧げました。

昨年は、給食時に校内放送で話しました。短縮日課で、2時46分にはお家に帰っているので、お家で黙とうをしてくださいと話しました。確か、帰る前に各学級で黙とうの練習をしたと思います。

今年は土曜日ですので、今日の帰りに各学級で担任の先生からお話があると思います。明日は、各家庭で黙とうを捧げられるのではないかと思います。

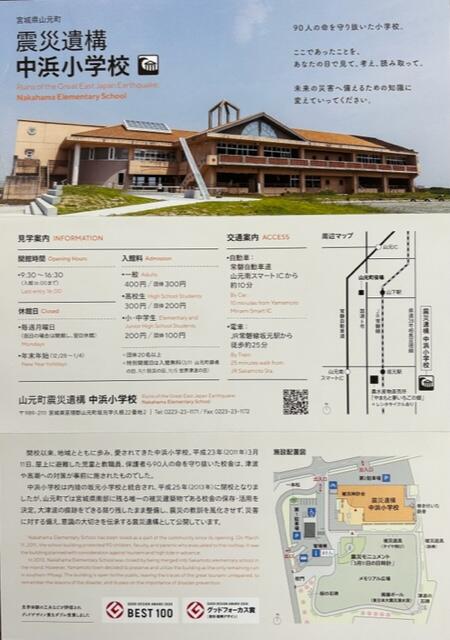

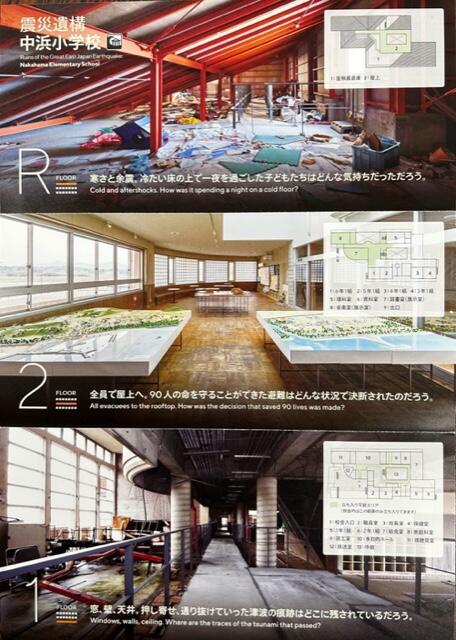

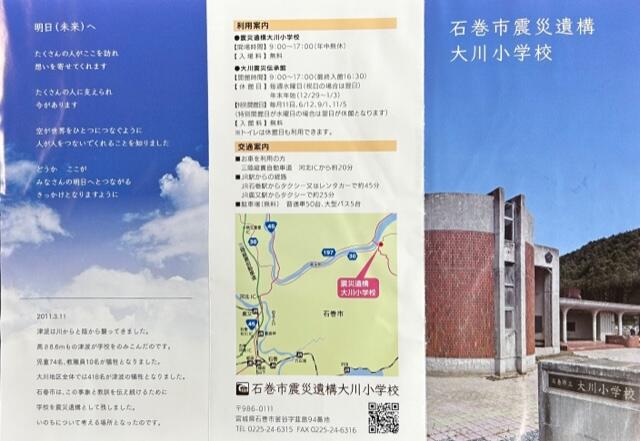

私は、昨夏に、宮城県の被災地を2か所訪問しました。宮城県の山元町立中浜小学校と、石巻市立大川小学校です。2つの学校はすでに閉校してありませんが、建物が震災遺構として公開されています。

中浜小学校は、海岸から400mという立地にありながら、地震発生後10分で押し寄せた津波の被害から逃れ、1人の犠牲者も出さなかった奇跡の学校と言われています。対する大川小学校は、河口から約4キロ上流の北上川沿いにあり、地震発生から51分後に津波が到達したのですが、児童74名、教職員10名が犠牲となりました。この地区全体では418名が犠牲となったそうです。

中浜小学校では、校長が、近くの中学校に逃げるのでは途中で津波に飲み込まれてしまうと判断し、倉庫として使っていた屋上の屋根裏部屋に、近所の住民も含め、全員を避難させました。本当にぎりぎりまで水が押し寄せたそうですが、結果として、なんとか助かったと語り部(かたりべ)の方から伺いました。本当にぎりぎりだったそうです。様々な奇跡が重なった結果だとおっしゃっていました。

一方、大川小学校では、近くにある堤防の上の高台を目指して移動しているときに、川と陸の2方向から押し寄せ裏山にぶつかって大渦となった津波に飲み込まれ、多くの犠牲者を出したとのことでした。当日校長は不在だったと報道では伝えています。

一概に比較はできません。当事者しか知りえない様々な事情があったはずです。

現場に立ち、その時のことを想像しました。「もし自分だったらどう判断するだろうか」と思いを巡らせました。胸が締め付けられるような苦しさを感じたのを覚えています。

あれから12年が経ちますが、福島の帰宅困難者や、岩手・宮城で仮設住宅を出ても行き場のない方の存在は続いていると聞きます。一瞬で人生が一変してしまう理不尽(りふじん)さは、当事者でなければわからない苦しみでしょう。

明日は、2時46分に黙とうを捧げ、犠牲者の御冥福をお祈りしたいと思います。 (文責 海寳)

※中浜小と大川小のパンフレットについて、本HPに掲載することの許可は得ています。

今日は「啓蟄(けいちつ)」 3月6日(月)

6年生は春分のころにはすでに卒業していません。中学校の入学式が待ち遠しいころですね。一番ゆっくりできるころかもしれません。5年生は最上級生となります。5年生、よろしくおねがいしますね。

「青麦(あおむぎ)」というのだそうです。ひとあし早い新緑ですね。

麦は、初夏には穂が実り、黄金色に染まります。5月下旬から6月初旬ごろです。この頃を「麦秋(ばくしゅう)」と言い、俳句では初夏の季語になっています。秋と書くのに初夏なんてまぎらわしいすね。いや、ですね。「小春日和(こはるびより)」が11月から12月初め頃を言うのとちょっと似ている感じがします。春なのに秋から初冬なんです。

植物によっても、その性質はほんとうにいろいろです。季節感を表す言葉もいろいろです。おもしろいですね。 (文責 海寳)

第2回学校評議員会を開催しました。 3月3日(金)

最初に、授業の様子や教育環境を見学していただきました。その後、図書室を会場に会議を行い、学校運営や児童の授業風景などについてご意見をいただきました。

学校評議員の方からは、次のようなご意見をいただきました。

・保護者による学校評価の結果を見ると、ほとんどの項目で高い評価を得ていることはすばらしい。逆に、マイナスの評価をしている方の意見が気になる。

・授業では、担任の先生の、児童の考えを引き出すような授業構成が良かった。

・学校評価に悪い評価がほとんどない。子供たちも皆楽しそうに活動している。

・開かれた学校づくりを継続していることに感謝している。今後も引き続きお願いしたい。

・スクールバスは、安全という面からみれば安心だが、登下校による体力の低下=運動不足が気持ち面へのマイナスの影響が出ないか心配されるところである。

・コロナによる制限が緩和され、以前のような姿に戻りつつあることは喜ばしい限りである。

・児童の授業中の姿勢の良さが印象に残った。正しい学習は正しい姿勢からとよくいわれるので、今後も継続してほしい。

・学習面について、放課後に補習を工夫してくれているのはありがたい。今後もぜひお願いしたい。

様々な視点からの貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。学校運営に反映させていきたいと思います。

また、6名中5名の評議員の方が今回で退任となります。長い間ご協力くださり本当にありがとうございました。毎回貴重なご意見をいただき、学校運営する上でとても参考になりました。今後も、地域の声を届けてくださると助かります。 (文責 海寳)

学校における今後の新型コロナウイルス感染防止対策について 3月1日(水)

ただし、学校においては卒業式を除き4月1日からの取組とすることになっています。3月いっぱいは、これまでと同様の感染症対策を実施することになります。

卒業式については、

①児童生徒及び教職員は、マスクを外すことを基本とする。

②来賓・保護者はマスク着用とする。座席間の距離は、触れ合わない程度とする。

③壇上でのあいさつ等はマスクを外してよい。(一定の距離が保たれるため)

④証書の授与時は、児童・校長等ともにマスクを外してよい。(距離は近いけれども声は発しないので)

⑤歌唱や呼びかけ時は、マスクを着用するかまたは一定の距離を保つなど、一定の感染症対策を講じる。

マスクの着脱については、外すことを強制するものではありません。健康上の理由など、様々な事情によりマスクを着用する希望があれば着用してかまいません。その場合、子供たちの中で、差別やいじめの原因とならないように、学校では適切に指導しますのでご安心ください。ご家庭でも一言触れていただければと思います。 (文責 海寳)

今日から3月です。 3月1日(水)

校内環境も、桃の節句に合わせたものが見られ、季節感を演出しています。

3月の異名は「弥生(やよい)」です。たしか昨年も書きましたが、「草木弥生月(くさきいやおいづき)」からきているとありました。「いやおい」とはますます生い茂るという意味ですね。冬を越えて暖かさが増し、草木も一斉に芽吹く時期ということでしょう。虫が冬眠から目覚め活動を始めるころを表す二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」は3月6日です。

3月は卒業式があります。19名の卒業生が巣立っていきます。6年生は卒業の日に向けて様々な準備を始めています。

今日は6年生を送る会を実施しました。わらびが丘小が開校して初めて、全校児童が一堂に会した送る会になりました。各学年の出し物は、6年生に対する感謝の気持ちがよくわかるとても良い発表でした。詳細は別記します。

先日、職員の打ち合わせでこんな話をしました。「3月には6年生を送る会と卒業式があります。『会』と『式』の違いって知っていますか? 近くの先生と伝えあってください」と。

「え~っ⁉」

「なんだろう?」

「厳粛だからかな?」

「そういわれると難しいね」

「う~ん、わからない」

児童の気持ちになりましたか? 考えることと交流することって難しいですよね。

実は、私もはっきりとは知らなかったので、こっそり調べてから、あたかも知っていたかのように話しました。

「『会』は『お披露目』であり、『式』は『節目』です」

「竹は、節があることによって、しなやかさと強さを持ち合わせています。人生にも、節目があることで、気持ちを新たにすることができます。そして、より強く生きようと決心します。そのような意味で『式』は大切です。子供たちには、式に臨む心構えをしっかりと伝えてください」

「将来、成人式や結婚式、お葬式など、人生の節目節目で様々な『式』に出会います。どのような気持ちで、どのような態度で臨めばいいのか、小学校時代にきちんと教えることは大切です。ぜひよろしくお願いします」

先生方は、皆、真剣に耳を傾けていました。その後、子供たちにもきちんと話してくれたことと思います。

令和4年度の締めくくりとして、残りの1か月を充実したものにしてほしいと思います。

わらびが丘マイスターのK先生は、また図書室前の掲示物をリニューアルさせていました。春らしい明るい色合いを背景にしているのは「7ひきの子やぎ」です。こわいオオカミがやってきて、家の中のいたるところに隠れています。7ひきの子やぎを見つけることはできるかな? いつも楽しい掲示物をありがとうございます。 (文責 海寳)

イグレット乗馬倶楽部様とコラボへ。 2月24日(金)

昨年今年と、生活科「わたしの町 はっけん」の一環として、2年生の児童がイグレット乗馬倶楽部に伺いました。学区に牧場は複数あるのですが、これまであまり関わりを持てずにいたのです。しかし、児童の訪問を申し込んだところ快く受け入れてくださり、子供たちも大喜びで訪問しました。そこで御縁がつながり、今回の運びとなったのです。

沼田様と一緒に来られた渕上様は、現在も指導者として大学に所属し、アニマルセラピーを専門に研究されていると伺いました。馬と人間の関わりが、心の在り方にどのような良い影響を与えるかを研究されています。馬との関わりによって得られる様々な良さを伝えていければとおっしゃっていました。そのために、体験学習の前に事前学習としてレクチャーしてくださるとのことです。さまざまな活動や行動には必ず意味があります。それを知らずに触れ合うだけでは学習になりません。レクチャーを聞くことで、そこに意味が生まれてきます。充実した貴重な体験になるはずです。

また、代表の沼田様は、競走馬を引退した馬の最後の余生の過ごし方に目を留め、「NPO法人引退馬協会」を立ち上げ、その代表も務めていらっしゃいます。引退した競走馬の扱いに心を痛めていたと聞きました。一部の活躍した有名馬を除いては、その後はあまり知られていません。「役に立たない」というレッテルを貼られ、その扱いも言葉では言えないほどとおっしゃっていました。そこで、第二の人生(馬生?)を送れるよう、人との触れ合いで、双方に幸福感をもたらせてくれるはずと考えてこの活動を始められたそうです。そのようなこともお話いただけたら、子供たちの馬を見つめるまなざしや興味・関心の方向も変わってくると思います。

イグレット乗馬倶楽部様とのコラボレーションは、できればすぐに実行したいと考え、来年度の年間計画への位置づけを検討しています。地域とのつながりを、今後も、もっともっと増やしていこうと考えています。

沼田様、渕上様、そしてイグレット乗馬倶楽部の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いします。 (文責 海寳)

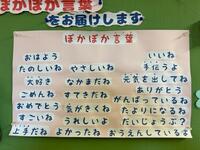

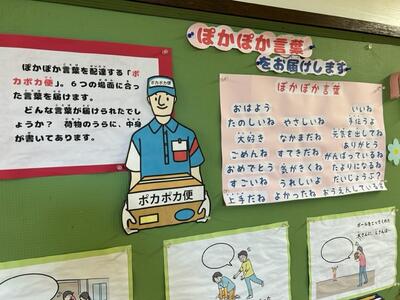

ぽかぽか大作戦 2月22日(水)

言われてうれしい言葉=ぽかぽか言葉をみんなで使って、お互いに気持ちよく毎日を過ごせるといいですね。 (文責 海寳)

ピカピカ大作戦 2月22日(水)

今日は、階段の踊り場に残る上履きの跡(黒くこすれた汚れ)を何度もこすって落としています。この汚れはかなりしつこくて、なかなか落ちません。子供の力だと歯が立たないのです。SSSのIさんはさすがです。根気強くこすってみるみるうちにきれいになっていきます。Iさん、ありがとうございます。とても助かります。 (文責 海寳)