文字

背景

行間

児童の様子

1・2年生 校外学習~成田ゆめ牧場~ 11月1日(月)

悪天候により延期されていた校外学習に行ってきました。スクールバスに揺られること30分。あっという間に着きました。意外と近いですね。着いたらすぐに記念撮影です。

シーソーやタイヤ渡り、ブランコなどで遊びました。その後、ふれあい広場で動物たちとご対面です。

たくさんのヤギや羊が出迎えてくれました一緒に記念写真を撮ったり、頭や背中をなでたりしてふれあいました。すると、広場の真ん中に、たくさんのちりとりとほうきがあり、「う〇ちをそうじしましょう」と書かれています。誰かがまず掃除を始めたところ、「やっていいのぉ?」「わたしもやりた~い」と、次々にほうきを手に取り掃除を始めました。なんということでしょう。広場にあったヤギや羊のう〇ちが、みるみるうちになくなってきれいになりました。さすがです!

その後、よく手を洗って昼食タイムになりました。芝生の広場にレジャーシートを広げて、おにぎりをほおばりました。から揚げやウインナー、なかにはつくねが入ったものもあります。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。

食後にはたっぷり芝すべりを満喫し、二つ目の体験である牛の乳しぼり体験です。

最後の体験は、バター作りです。生クリームが入ったボトルを振り振りして、バターになっていく過程を体験しました。インストラクターの方から「3回音が変わるからね」と言われて、音が変わるのを確認しながら本当にバターができたのにはびっくりです。最後に塩をふたつまみ入れて完成です。クラッカーにつけて食べました。「何枚でもいけるっ!」と、そのおいしさに大満足でした。

(文責 海寳)

修学旅行2日目(その3)鋸山

最終見学地である鋸山に到着しました。やや風があるものの、素晴らしい天気です。遠くに富士山もくっきりと見えました。子供たちはバスの窓から見える富士山に驚いている様子です。ロープウェイは貸し切りです。山頂で記念写真を撮った後、「地獄のぞき」にチャレンジです。そのあと長い山道を下って、日本一の大仏がある「日本寺」に行きました。山道の階段を上ったり下ったりで、結構疲れました。子供たちもぐったりしています。バスに戻るとおやつタイムでしたが、しばらくするとまったく物音がしなくなりました。熟睡です。

2日間とても良いお天気で、体調を崩す子もなく、またけがもなく楽しい思い出ができたようです。帰りの会での感想発表でも「コロナで行けないかもと思っていたけれど、みんなと楽しい2日間を過ごせてよかった」と多くの子が口にしていました。小学校のよい思い出ができました。そして、クラスの友だちの新たな一面を発見して、ますます絆を深めることができました。今日はぐっすり休んでください。来週は郡市陸上大会があります。 (文責 海寳)

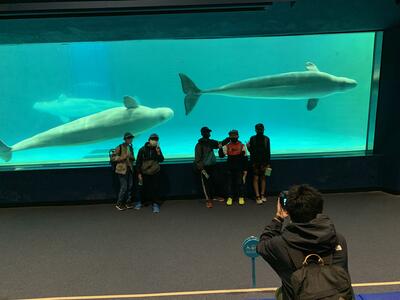

修学旅行2日目(その2)鴨川シーワールド

9時に開場です。海がキラキラ光ってとてもきれいです。今日もとても良い天気です。

子供たちはスタンプラリーに熱中しています。深海魚やチンアナゴ、カラフルなお魚にくぎづけです。ニモもいました。シャチのショーは2回目を見ることになっています。一足先にショーを下見したので、少しだけ紹介します。

修学旅行2日目(その1) おはようございます。 10月29日(金)

おはようございます。子供たちは、6時20分の起床とともに、全員元気に起きました。検温の結果、異常なしです。ひと安心です。

朝食は、夕食同様かなりのボリュームで、ご飯のおかわりはゼロでした。アジの開きやアサリのお味噌汁、マグロのお刺身など、海の宿感満載でした。しかし‥‥、3分の1の子はアジの開きに手をつけず。ごちそうさまでした。

このあと、8時30分に出発して鴨川シーワールドに向かいます。

修学旅行1日目(その4) ホテルにて

本日の宿泊地は、鴨川(旧小湊)ホテル三日月です。1億円の黄金風呂で有名な場所です。しかし、今回は、大事をとって部屋風呂で我慢です。

バスでぐっすり熟睡した子供たちは、まだ眠そうです。

部屋の窓から見える夕景はとてもきれいでした。

各部屋ごとにお風呂を済ませ、楽しみな夕食です。目の前には食べきれないほどのご馳走が並んでいます。食べきれるのでしょうか?

はい、食べきれませんでした。どうやったってこの量は子供たちには無理です。完食したのは1名だけでした。子供たちはおかわりすら出来ず、デザートのケーキも無理という子もいます。がんばって食べてはいますが、いかんせん量が半端ないって、と心のつぶやきが聞こえてきそうです。でも、どうにかこうにか食べられるだけ食べました。ごちそうさまでした。

それにしても、ちょっとお行儀が‥‥。畳に座って食べることも今はあまりないでしょう。今回は特別に何も言いませんでした。正座で食べている子も何人かいます。まぁいろいろです。楽な姿勢で食べてください。

ごちそうさまのあとは、部屋で楽しい時間を過ごします。また、明日。おやすみなさい。

修学旅行1日目(その3)館山アロハガーデン(旧南房パラダイス)

アロハガーデン館山に来ました。ハワイの風を感じながら、動物と触れ合ったり、南国の植物を見学したりしました。お土産もたっぷり買いました。とても天気が良く、のんびりできました。あとはホテルに行くだけです。

修学旅行1日目(その2) 昼食は?

昼食は枇杷カレーです。とても美味しそうですね。デザートには枇杷ソフトをいただきました。

昼食を食べたテラスの外には、よく手入れされたイングリッシュガーデンがありました。色とりどりのお花がたくさん咲いています。その先の斜面の下には川が流れています。飛び石もあります。食後の運動には最適です。ゆっくりした時間を過ごしました。

6年 修学旅行1日目(その1)富浦枇杷倶楽部 10月28日(木)

ずっと楽しみにしてきた修学旅行。朝のうち少し雨が降りましたが、その後天気も良くなり、少し暑いぐらいです。

予定より早く一つ目の見学地に着きました。南房総市富浦の道の駅「枇杷倶楽部」で、草木染め体験です。どんな模様になったのでしょうか?

わらびっ子スポーツDAY(その10)最終 10月27日(水)

たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。

また、来年を楽しみにしていてください。

わらびっ子スポーツDAY(その9) 10月27日(水)

以上、その9でした。

わらびっ子スポーツDAY(その8) 10月27日(水)

以上、その8でした。

わらびっ子スポーツDAY(その7) 10月27日(水)

以上、その7でした。

わらびっ子スポーツDAY(その6) 10月26日(火)

以上、その6でした。

5年生 ミシンでソーイング! 10月26日(火)

5年生の家庭科の様子です。ミシンの練習です。もう何度かやっているので、すっかり慣れてきました。初めはまっすぐに縫えなかったのですが、もう大丈夫です。台紙の線に沿って真っすぐ縫うことができました。後始末や、細かい糸の処理にはまだ少し手間取っています。 (文責 海寳)

(続)掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

通りかかった子供たちは、皆興味津々で、かわるがわる窓をのぞき込んでいました。ねらい通りです。

3年生のY博士によると、このクモは「ジョロウグモ」だそうです。「なんでわかるの?」と訊いたところ、「かんたんだよ、おなかを見ればわかる」だそうです。さすがです! (文責 海寳)

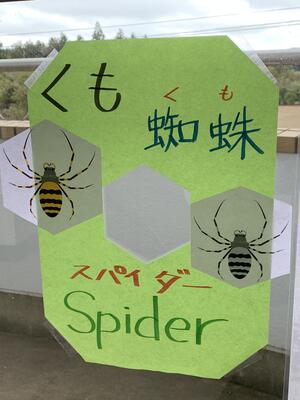

掲示物、作ってみました。 10月26日(火)

そうです、本物のクモが見えるのぞき窓だったのです。のぞいてみる楽しさと、ついでに漢字と英語も覚えてもらおうという作戦です。そうはうまくいかないと思いますが、実はクモの漢字(蜘蛛)は書ける子がいるのです。なぜか? 人気アニメ「鬼〇の刃」にこの漢字が登場するからです。英語は読めるようになって、そしてぜひ書けるようになってほしいと思います。

ちなみに、クモの脚は8本あるので、掲示物も八角形にしてみました。八角形は、英語で[octagon](オクタゴン)。8本足のタコは英語で[octopas](オクトパス)。オクターブ[octave]は8番目の音階(ドレミファソラシド)。[oct](オクト)は数字の8をあらわすようです。なのに[october](オクトーバー)は10月。なぜでしょう? 調べてみると面白いかもしれません。

クモのイラストは六角形にしました。形がすっぽり入ったからです。でも、六角形のイメージはハチの巣ですよね。六角形は、英語で[hexagon](ヘキサゴン)です。ハチの巣は「ハニカム」と言います。正六角形または正六角柱をすき間なく並べた構造をハニカム構造というそうです。この良さは、強度を失わずに材料を減らせることだそうです。自動車のグリルなどによく使われていますね。

五角形は[pentagon](ペンタゴン)。米国の国防総省がそう呼ばれていますが、建物の形が五角形なのですね。

四角形は[rectangle](レクタングル)で、三角形は[triangle](トライアングル)です。[angle](アングル)は角(かく)ですね。4つの角と、三つの角です。

イタリアに「ブルガリ」という宝飾ブランドがあります。時計もラインナップしているのですが、その中に「レッタンゴロ」というシリーズがあります。調べてみると、四角形はイタリア語で[rettangolo](レッタンゴロ)でした。確かに、時計は縦長の長方形の形をしていました。英語と似ているので、語源は同じなのでしょう。調べてみるとフランス語でも英語と同じスペルでした。どうもレクタングルはフランス語である可能性が大です。もっと元はラテン語とかになるかもしれませんが、これ以上の深堀はやめておきます。

語尾の「ゴン」と「グル」の違いが知りたくなりました。

クモの掲示物、次の休み時間に子供たちが気づくかどうか楽しみです。 (文責 海寳)

わらびっ子スポーツDAY(その5) 10月25日(月)

以上、その5でした。

わらびっ子スポーツDAY(その4) 10月22日(金)

以上、その4でした。

4年生 校外学習~佐原の山車と古い街並み~ 10月21日(木)

今日の学習課題は二つです。

①古から続く佐原の大祭には、どのような願いが込められているのだろう。

②佐原の古い町並みはどのようにして守られてきたのだろう。

山車会館と街並み交流館で説明を受けた後で、二つのグループに分かれて、案内をしてもらいながら説明を受けました。

山車会館では、佐原の大祭への願いについて、古くから醸造業や運輸業で栄えてきたので町を盛り上げるためと、コメ作りへの豊作祈願と収穫への感謝を込めていることがわかりました。

小野川周辺を散策しながら、子供たちが気に入ったのはやはり「じゃあじゃあ橋」でした。その歴史と風情がとても印象に残ったようです。

身近とはいえ知らないことは多く、説明を聞いていろいろと新たな発見があった校外学習でした。今度お家の人と言ったときにうまく説明できるでしょうか? (文責 平塚)

わらびっ子スポーツDAY(その3) 10月21日(木)

以上、その3でした。