文字

背景

行間

東っ子日誌

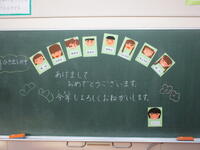

1月6日(火)笑顔の花がたくさん咲きました

今日から学校が始まりました。小見川東小に笑顔の花がたくさん咲きました。元気に登校してきてくれた東っ子の皆さん、ありがとうございます。各教室では、久しぶりの再会を喜び合っている様子がうかがえました。校長先生からは、「たくさん感謝できる年にしたい」という話をしました。みんなで「ありがとう」を交わし合える小見川東小をつくっていきましょう。保護者・地域の皆様、2026年(令和8年)もよろしくお願いいたします。

※日新其徳(第8号)を配付しました。

1月1日(木)良い年でありますように

新年あけましておめでとうございます。いよいよ2026年(令和8年)が始まりました。今朝は、残念ながら小見川東小から初日の出を見ることができませんでしたが、日の出の時間と共に、東っ子とその家庭、地域の皆様、教職員の幸せを願いました。

今年は「感謝」をテーマに精進して参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

12月23日(火)良いお年をお迎えください

昨日の夕方、地域の方からお誉めのお電話をいただきました。「下校中の何人かの児童とすれ違ったのですが、皆、次から次へと明るい挨拶をしてくれて、本当に嬉しかった。こんなご時世で他人に声をかけるのは難しいでしょうが、ぜひいつまでも続けて言ってほしいと思いました。児童をたくさん誉めてあげてください」とのことです。とても嬉しいお知らせでした。本日の全校集会でよく伝え、誉めました。来年も自慢の東っ子たちを見守っていてください。よろしくお願いいたします。

そして、本日、無事に今年の授業が終わりました。保護者や地域の皆様には、御理解と御協力をいただきながら教育活動を進められたことに感謝申し上げます。2026年(令和8年)も、どうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。

〇冬季休業 12/24(水)~1/5(月) 〇教職員の勤務日 12/24(水)、25(木)、1/5(月) ※勤務日以外の日で急を要する連絡がある場合は、香取市教育委員会学校教育課(50-1239)まで。

(全校集会)

(授業の様子)

12月22日(月)今年のまとめ

今日は、校内のさまざまなところで「今年のまとめ」が行われていました。外国語の授業では、今年の学習内容をよく覚えていて、とても感心しました。レクはみんな笑顔で、とても楽しそうでした。準備・運営、ご苦労さまでした。いよいよ明日は年内最終日。東っ子の皆さん、元気な姿でお会いしましょう。

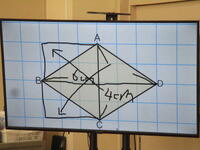

(今年の総復習:5年 外国語)

(学級レク:4年 レクの計画:5年)

(大掃除:全校)

12月19日(金)受賞を今後の励みに!

今朝の賞状伝達では、神宮展(書写・図画)、図工美術支部展、ふるさとフェスタポスターの表彰を行いました。図工美術支部展入選者の中には、県造形展にも入選した児童もいました。皆さん、おめでとうございます!これを励みに、今後の諸活動に対しても「丁寧に・大切に」取り組んでいきましょう。

今日も欠席0でした。東っ子は元気に走り回ってます。(笑)

文字

背景

行間

「ちばっ子チャレンジ100」

(千葉県教育委員会:学習資料)

子供の学び応援サイト(文部科学省)

NHK For School(NHK)

チーてれスタディーネット

(千葉県教育委員会)

子供の運動あそび応援サイト

(スポーツ庁)

チバテレの学習支援番組

家庭での体育、保健体育の

学習コンテンツ参考例

県内トップ・プロによる家庭(室内)で出来る運動動画集