文字

背景

行間

東っ子日誌

新着

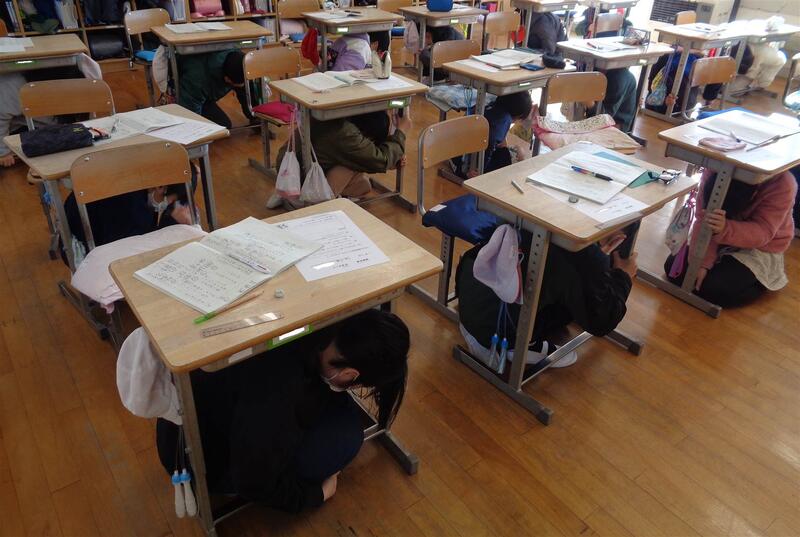

昨日は大雪のため休校になりました。また、本日は10時登校で3時間目からの授業に変更させていただきました。保護者の皆様、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

東っ子たちは久しぶりの雪に大はしゃぎ!銀世界に笑顔の花が咲きました。

今年度最後の「詩の暗唱」がスタート!初日は4年生が好スタートを切りました。4年生の課題は「吾輩は猫である」です。

{{item.Plugin.display_name}}

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.RoomsLanguage.display_name}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}

{{item.Topic.display_summary}}

アクセシビリティ

文字

背景

行間

カウンタ

3

6

4

0

1

3

3

家庭でできる学習サイト

「ちばっ子チャレンジ100」

(千葉県教育委員会:学習資料)

子供の学び応援サイト(文部科学省)

NHK For School(NHK)

チーてれスタディーネット

(千葉県教育委員会)

子供の運動あそび応援サイト

(スポーツ庁)

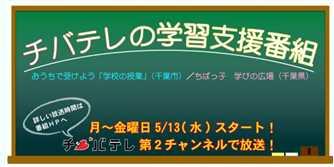

チバテレの学習支援番組

家庭での体育、保健体育の

学習コンテンツ参考例

県内トップ・プロによる家庭(室内)で出来る運動動画集

リンク