文字

背景

行間

児童の様子

県標準学力テストを実施しました。 2月17日(木)

1・2年生にとっては初めての学力テストです。問題の量も、いつものプリントやテストよりもだんぜん多くあります。

今日はこくごだけです。聞き取り問題もありました。

担任の先生からやり方の説明をよ~く聞きました。みんな最後まで一生懸命考えて、しっかりと取り組むことができました。

3年生以上は複数教科行いました。どうだったでしょうか。普段の勉強の成果が十分出せたでしょうか。

このテストは、県の平均と比べることができます。今回の結果を受けて、自分の課題を知り、新年度までに少しでも克服するための努力をしてほしいものです。

明日はさんすうです。明日もがんばりましょう。 (文責 海寳)

わんぱく大集合! 2月14日(月)

今日の業間休みは、グラウンドがぬかるんでいたので、外に出ずに中で静かに過ごしました。

ところが、昼休みになり、グラウンドの真ん中が乾き始めました。もう黙ってはいられません。

職員室にやってきて、「グラウンドで遊んでもいいですか?」との声が聞こえてきました。「乾いているところだったらいいよ」と。

すると、一目散にグラウンドに走っていきました。ねらいは、体育館の北側のひさしの下です。屋根に積もった雪が、屋根から落ちて解けずにたまっていたのでした。凍って固くなっていたのですが、おかまいなしです。さっそくかたまりにして投げ始めました。南側のひさしの下にもたまっています。

雪は結構固くなっていたので、雪合戦できるほどではありません。それでも、雪の感触を楽しんでいました。

数人の子供たちが大きな水たまりのふちに集まっています。水たまりに向かって、土のかたまりや雪を投げ始めました。楽しそうです。いつもは水たまりがあるときはグラウンドは使用禁止です。今日は、雪が残っていたこともあり、特別に許可しました。水辺はいつでも楽しいものです。子供たちの本領発揮です。ただ、ぬかるみにはまって、一人二人は転んでドロドロになってしまうのでは、と心配していましたが無用でした。

砂場には、4年生が作ったらしい砂山が水に囲まれて、まるで噴火した海底火山のようになっていました。珍しい光景です。子供たちは、チャイムとともに、みんな昇降口に向かって駆け出して行きました。昼休みの一コマでした。 (文責 海寳)

放課後補充学習開催中。 2月4日(金)

1月18日から始まった放課後の補充学習。週3回、放課後の30分の時間を使って基礎学力アップに励んでいます。4年生以上が対象ですが、週1日は3年生も参加します。

普段は3学年を6つに分けて、6教室を使って少人数で実施します。内容は個別に違います。各自が必要な学習を行い、先生に質問する形で教わるというものです。

指導する先生は、低学年の先生も含めた全職員で、都合がつく先生にお願いしています。ただ、毎回ほとんどの先生方が協力してくれています。感謝です。

もともとは、学力の個人差が大きいという実態から、中学校にあがるまでになんとかしなければという切実感からくるものでした。加えて、コロナ禍ということもありますが、小学校の部活動がかなり縮小されたことも一因です。ミニバスや駅伝がなくなったので、放課後の時間を使えるのではという提案からのスタートです。

全13回を予定しているので、残りはあと4回です。集中して充実した時間にしましょう。 (文責 海寳)

1年生 生活科 昔遊び発表会 2月2日(水)

昔遊びの発表会をしているのでした。お手玉、けん玉、こま回し、あやとりです。

ちょうどこま回しの発表をしているところでした。みんな上手に発表できました。 (文責 海寳)

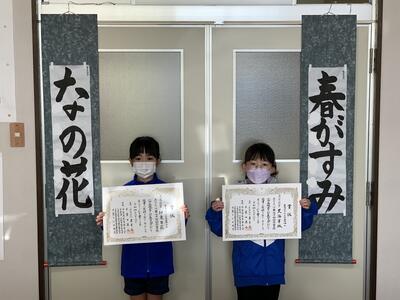

書初め優秀作品 2月2日(水)

ダイナミックな書きぶりは迫力が感じられます。点画の力強さとともに流れるような優美さも持ち合わせています。

これからも練習を重ねて、ますます素晴らしい字が書けるようにがんばってくださいね。

私も練習したくなりました。 (文責 海寳)