文字

背景

行間

児童の様子

1年生 生活科 昔遊びに夢中です。 2月1日(火)

簡単な道具で、体を使って、頭を使って、コツがつかめればうまくいく楽しさ、コツがつかめるまでの難しさ、さまざまな体験ができます。

もう、みんなできるようになったら大騒ぎで

「見て、見て~」です。

たこ揚げも、最初は走り回って高く上がる凧を楽しんでいましたが、風をうまくつかまえた子が遠く高くまで上げている様子をみると、風を待って揚げるなど工夫が見られました。

できなくて悔しがる子も多く、できるまで何度でも挑戦する姿が見られました。 (文責 海寳)

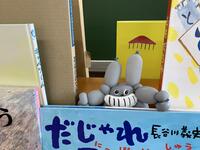

図書館大盛況! 1月21日(金)

本校では、今年の目標を「楽しくべんきょう日本一」としました。まさに、楽しい読書=べんきょうですね。

本の陰から、何者かが顔を出していました。「おぬし、だれじゃ!」(文責 海寳)

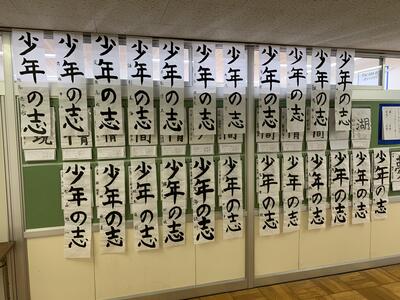

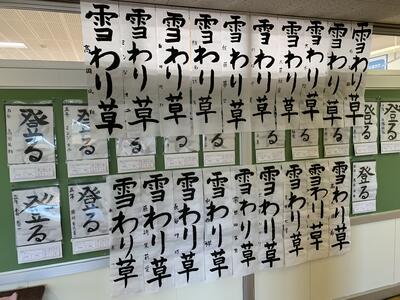

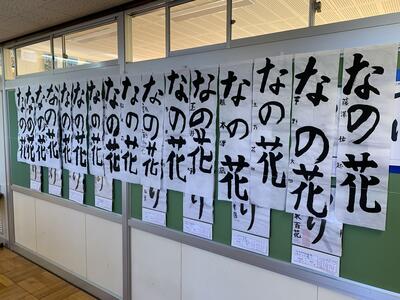

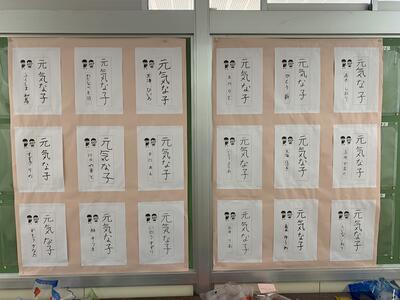

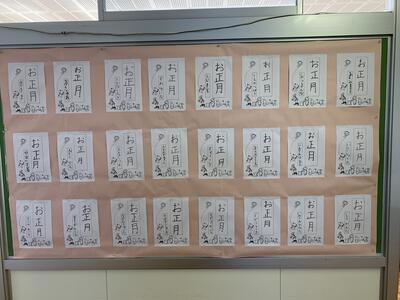

立派な作品が並びました。 1月14日(金)

冬休みにお家でたくさん練習したと言っていた子もいました。各学年とも立派な作品が出来上がりました。昨日の放課後に、先生方全員で審査をして、各クラス4~5名の金賞を決定しました。あとで賞状を授与します。これからも上手に字を書けるようにいっぱい練習しましょう。 (文責 海寳)

1・2年生 家庭教育学級 バルーンパフォーマンスに大興奮! 1月12日(水)

アヴェ・マリアのBGMの調べに乗って、ただの風船がプードルやトンボ、かぼちゃにリスと、魔法のように次々に変身していく様を、子供たちは口をあんぐりと開けて見るしかありません。トトロやアンパンマンも飛び出しました。そのたびに喚声が上がります。

続いて、親子で体験コーナーです。犬とキリン、お花に挑戦です。

親子でバルーンづくりに夢中になり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。楽しい時間を過ごしました。講師の伊藤先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)

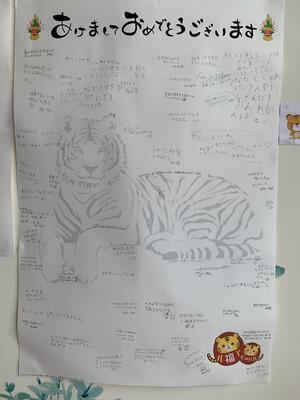

わたしの願い ~ジャンボ年賀状~ 1月11日(火)