文字

背景

行間

学校から

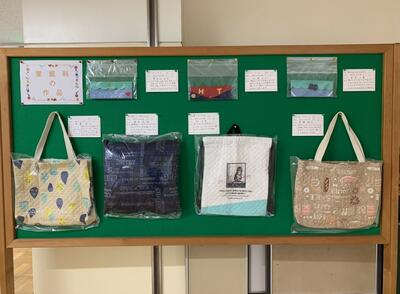

家庭科の時間に作りました。 12月13日(月)

ペンシルケースはデザインが優れています。

トートバッグは、中で水筒が倒れないようにしてあったり、様々な工夫が見られました。もちろん縫い方も丁寧で、糸の処理も見事です。

クッションやナップザックなど、どれも売り物になりそうなクォリティですね。 (文責 海寳)

香取市人権標語展 入選作品 12月3日(金)

【優秀賞】

◎ 伝えるよ 私の気持ち 受け取るよ あなたの気持ち (4年 Yさん)

◎ 思いやり いつも心に スタンバイ (5年 Tさん)

【入 賞】

〇 たいせつなひとたちが えがおでいてくれると ぼくはうれしい (1年 Aさん)

〇 ふわふわことばで みんながえがおになりますように (2年 Aさん)

〇「ありがとう」 まほうの言葉 みんなの心がつながるよ (3年 Rさん)

〇 あなたがいる 私がいる みんなの個性を大切に (6年 Yさん)

お互いを思いやる気持ち、これからも大切にしていきましょう。 (文責 海寳)

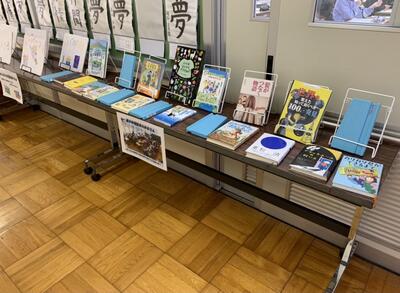

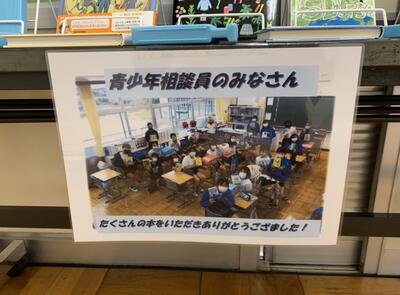

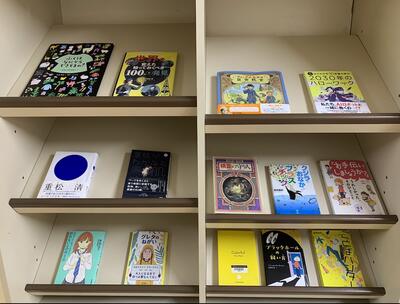

青少年相談員の皆様から本をいただきました。 12月13日(月)

「本は心の栄養」と言われます。たくさん本を読んで、心豊かな人になりましょうね。

本のほかにも、全校児童一人一人にかわいらしい文房具もいただきました。大切に使います。

青少年相談員の皆様、本当にありがとうございました。 (文責 海寳)

わらびが丘マイスター 「いい仕事してますね!」 12月3日(金)

本校作業士のKさんです。持っているのはほうきです。しかし、よく見ると・・・なんとコキアでした。色が抜けて、すっかり枯れたようになっているものを束ねて、柄をつけたのでした。コキアは別名「箒木(ほうきぎ)」ほうきの木です。見事なほうきに変身しました。しかも、持ってみるとすごく軽い! 試しに1本作ってみたそうです。もう1本作る予定だとか。さすが、わらびのマイスター!

こちらはもう一人のマイスター、少人数指導教員のK先生。掲示物を作らせたら右に出る者はいません。「K先生の図書館シリーズ~冬編~」がお披露目されました。

今回は昔話シリーズです。「つるのおんがえし」「うらしまたろう」「かぐやひめ」「おむすびころりん」が紹介されています。

「うらしまたろう」には、こんな説明がついていました。

「人はたのしいことにむちゅうになり、たいせつなものをうしなってしまう」

ちょっとドキッとする内容です。しかし、小さいころ聞いた昔話をもう一度読み返してみると、実はもっと深い問いかけが含まれていることに気づきます。どんなメッセージが含まれているのか読み直してみましょう。

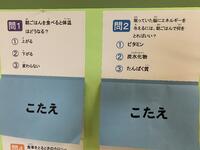

保健室掲示は、食生活クイズです。

問1 朝ごはんを食べると体温はどうなる?

問2 眠っていた脳にエネルギーを与えるには、朝ごはんで何をとればいい?

など、全5問が出題中です。それぞれの問いには選択肢があり、選べばよいだけなので簡単です。ぜひ、チャレンジしてみましょう。

12月は、月の異名では「師走(しわす)」、英語ではDecember(ディッセンバー)です。ついでに覚えてしまいましょう。 (文責 海寳)

すごい雨でした。 12月1日(水)

とくに、校舎道路側のスクールバス駐車場から職員玄関前までは長靴でないと歩けない深さまで冠水しています。給食車用のポートはすっかり水没です。水が引くまでには5時間以上はかかるでしょうか。

グラウンドはいつも通りです。まるで海のようです。今日予定されていたマラソン大会は、昨日の時点で順延としました。明日のマラソン大会までには、グラウンドの水はなんとか引いて欲しいものです。また変更があれば、メールでお知らせします。

給食車が来ましたが、ポートに入れないので、児童用昇降口からコンテナをおろし、職員室にいた先生方で手分けして各学年の台車に運び込みました。苦肉の策です。

本校の排水の問題は、旧佐原三中時代からずっと続いています。これは、本校というよりはこの地区全体が大雨の時の排水の問題を抱えています。少しずつ対策が進んでいるようですが、できれば早くなんとかしていただきたいものです。 (文責 海寳)