文字

背景

行間

学校から

800,000カウント突破していました。 6月7日(火)

ひと月にだいたい3万強のアクセスがあるので、だいたい3か月で10万という目安になります。

今年度は100万を目標にしています。このペースだと12月には達成が見込める感じです。開校3年での100万はインパクトのある数字だと思います。もちろん、内容が伴ってのものでなければなりません。

記事が増えれば、また写真が多ければ閲覧者が増える傾向にあります。閲覧数が伸びないときは、記事の充実度を上げなければとか、良い写真をとかいろいろ考えます。

ただ、これらもすべて「開かれた学校」のための一つの手立てです。学校理解を進めてもらううえで、HPは強力なツールの一つと考えます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

第1回学校評議員会を開催しました。 6月3日(金)

学校施設の見学及び授業参観を行ったあと、図書室で委嘱状の交付と意見交換を行いました。

施設については、とても明るく清潔な環境が保たれていて大変すばらしいという意見を多くいただきました。

授業の様子では、子供たちが大変落ち着いた様子で授業に集中していて安心したという意見をいただきました。

今日から6月です。 6月1日(水)

6月の予定表の下には「水無月」「June」「ジューン」と書かれています。

みんな気にして見てくれているでしょうか? 毎日それとなくながめるだけで覚えてしまうものです。

6月1日の記念日を調べてみるとたくさんありました。 ●国際子供の日 ●電波の日 ●気象記念日 ●バッジの日 ●写真の日 ●チーズの日 ●世界牛乳の日 ●麦茶の日 ●氷の日 ●チューインガムの日 ●梅肉エキスの日 ●ねじの日 ●真珠の日 ●景観の日 ●総務の日 ●NHK国際放送記念日 ●人権擁護の日 ●マリリンモンローの日 ●スーパーマンの日 ●防災用品点検の日 など、ほんとうにたくさんあります。

「水無月(みなづき)」の語源について、「無」は「の」にあたる連体助詞「な」であるため「水の月」という意味が一般的だそうです。田植えが終わり、田んぼにたくさん水を注ぎ入れることから、用水路や田んぼは水で満たされています。

6月は異称も多く、涼暮月(すずくれづき)、蝉羽月(せみのはづき)、鳴神月(なるかみづき)、松風月(まつかぜづき)、夏越月(なごしのつき)、葵月(あおいづき)、常夏月(とこなつづき)、風待月(かぜまちづき)など、どれも美しい呼び名です。(山下景子著「美人の日本語」より抜粋)

「鳴神月」は雷(かみなり)が多いことからついたのでしょう。雷の語源は「神鳴り」からきているそうです。雷という漢字の雨かんむりの下の「田」は、電気の電の雨かんむりの下の字と同じで、さらには「神」のつくりの「申」も同じ形からくる象形文字です。何の形かというと、「稲妻(いなづま)」です。稲妻の形を文字にしたものだそうです。実は、「電」の訓読みは「いなづま」です。不思議なのは、田は音読みで「デン」と読むので、電気の電は「デン」? でも雷は「ライ」? 神(かみ)の「申」は申告の「シン」で、神も「シン、ジン」と読みますね。

「June(ジューン)」の語源は、ローマ神話のユピテル(ジュピター)の妻ユノ(ジュノー)から取られたとのことです。ちなみに、ジュピターは「木星」のことで全能の神をあらわします。「水」がつく水星は「マーキュリー」だそうです。

1年生が育てているアサガオもすくすくと育っています。夏休み前には花開くでしょうか。楽しみです。

昇降口横の花壇の芝も伸びてきたので、用務員のKさんが整えていました。右の写真は昨年9月のものです。英語で「WARABI」の文字が浮き上がっています。

昨年は「こんな学校にしたい」がテーマでしたが、今年はそれに加えて「こんな自分になりたい」も書かれています。全学年が出そろったら、あらためて紹介します。

来月はもう夏休みです。暑さに負けずがんばりましょう。 (文責 海寳)

芋畑も、着々と準備が進んでいます。 5月30日(月)

ジャガイモはすでにかなり育っています。収穫まであと1か月くらいでしょうか。

サツマイモの苗植えもそろそろでしょうか。今年も楽しみですね。 (文責 海寳)

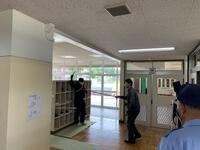

不審者対応訓練を行いました。 5月26日(木)

1階児童クラブ側の入り口から侵入という想定です。

1階廊下で校長が声を掛けました。何も反応なかったので、行く手を遮ろうとすると素早くすり抜けて階段を3階まで一気に駆け上がっていきました。その早さに驚きました。

不審者侵入の合図は笛です。まず大声で「不審者~っ!」と叫び、続けざまに「ピピーッ、ピピーッ」と笛を強く鳴らして校舎内の教室に一気に知らせました。職員室では事務の先生が通報訓練です。教室では、笛を合図に、ドアの鍵を閉め、壁沿いに小さく身をかがめます。

子供たちは、廊下側の内側の壁にはりついて、じっと動かずに隠れていました。

警察の方から、追い詰める方法を教わりました。昨年の訓練で、次回は「刺す股」の使い方を教わることを確認していたからです。

「さす股」は2方向から、顔または足を狙い、相手を倒せるとよいとのことです。

ただ、昨年も言われましたが、あくまでも警察が来るまでの時間稼ぎであり、教員が勝負してはいけないとのことでした。いちばんいいのは、外に追い出してカギを閉めてしまうことです。

訓練の最後に体育館に集まって、生活安全課の柴野様から講評をいただきました。

また、校内で見知らない大人に出会ったら、「こんにちは」など必ず声をかける習慣をつけるとよいことも教えてもらいました。不審者は声をかけられるとびくっとするし、周りにいる大人も気づくことができるので一石二鳥であるとのことです。

今日は訓練なので全員が教室にいましたが、先生が近くにいなかったり、休み時間で散らばっていたりしたときはどうしたらよいかなど、いろいろな状況をイメージしておくことが大切です、とのことでした。

最後に、児童を代表して6年生のRさんがお礼の言葉を述べて訓練を終えました。