文字

背景

行間

学校から

なんとか900,000カウント突破です。 8月18日(木)

夏休みに入り、しばらく更新していなかったため、3ケタのカウントが続いていましたが、先週8日に久しぶりに更新したところ、金曜日と土曜日には2日連続で2,800カウントを数えました。今週に入り、毎日1,400カウントを行ったり来たりして、昨夜9時の段階でトータル898,700だったカウント数。今朝には90万を超えるだろうと早起きして確認したのが4時50分。6月7日に80万を超えてから約2か月強でなんとか90万にこぎつけました。

ここのところ3か月で10万というのが目安でしたが、今回は2か月強での10万達成と、ややスピードアップしてきている感があります。このペースだと10月下旬には100万達成できるかもしれません。

HPですべてをお伝えできるわけではありませんが、可能な範囲で、子供たちのがんばる姿をお知らせしていきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 海寳)

残暑お見舞い申し上げます。 8月8日(月)

昨日は立秋(りっしゅう)でした。今日からは「残暑お見舞い申し上げます」です。

コロナ感染の第7波が猛威を振るい、感染者数の急増が続いています。8月4日には熊谷俊人千葉県知事から「BA.5対策強化宣言」がなされました。

先週はやや気温が落ち着き、過ごしやすい日が数日あり少しほっとしたところでしたが、昨日からはまた気温が上昇し、今週は30度越えが続く予報です。感染対策だけでなく、熱中症対策も併せて気をつけていきましょう。

気象に目をやると、線状降水帯(せんじょうこうすいたい)により、東北日本海側および北陸地方が豪雨に見舞われ、洪水や土砂崩れなど大きな爪痕(つめあと)を残しました。被災された皆様にお見舞い申し上げます。

千葉県内でも大気が不安定で、各地でゲリラ雷雨が確認されています。外で遊んでいたりスポーツをしているときには、怪しい雲行きや風が吹いてきたら要注意ですね。

立秋になるとあの有名な和歌が思い出されます。

秋来(き)ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる

(出典:古今和歌集 作者:藤原敏行)

意味-「秋が来たと、目にははっきりとは見えないけれど、(さわやかな)風の音で(秋の訪れに)はっと気づかされたことです。」

この歌には「秋立つ日詠める(よめる)」という詞書き(ことばがき)が添えられていますので、立秋の日に詠んだことが分かります。

約千年も前に詠まれた歌が、こうして令和の世にも歌い継がれていることに驚かされます。厳しい現実の中にも、風流を感じる時間を持つことは大切ですね。

ちなみに、「風流(ふうりゅう、ふりゅう)」は、「上品で優雅な趣(おもむき)があること」という意味らしいのですが、元になったのは「風雅」な「流儀」だそうです。頭文字を取ってつけたのが「風流」だということで、平安時代にできたらしいです。なんでも省略してしまう現代と、やっていることはほとんど変わらないですね。

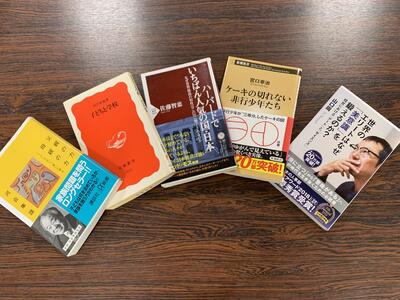

前者では、世界最高峰のハーバード大学の経営大学院で、「日本式」の様々なオペレーションやマーケティングなどが、教材として扱われ称賛されていることを紹介しています。

中でも有名なのが、「新幹線劇場」として、東京駅に停車する新幹線を掃除する会社「テッセイ」のプログラムと清掃のパフォーマンスの見事さです。わずか7分のあいだに、複雑な作業をチームで流れるような所作で行う卓越したスキルの高さを、ハーバードの教室で「テッセイのトラブル」というテキストで学んでいるというのです。トラブル続きだった現場をどのようにして「改善(カイゼン)」していったか、その過程が教材になっているのです。そこでは、上司と部下がともにアイデアを出し合い実施する「現場型」リーダーシップが、これからは世界標準になるだろうと言っています。

後者は、経営におけるアートとサイエンスについて、大学の哲学科を卒業し、現在はコンサルタントとして活躍している著者が、意識の根底に「美意識」を持つことがどれだけ重要かを説いています。

その中で、心に残っている部分が、「自分のアンテナの感度を磨く」という表現でした。自分なりの「真・善・美(しんぜんび) 真=直感 善=倫理観 美=美意識」の感覚に照らして、誰の生き方や考え方に共鳴するのかを考えることが大事といっています。

その理由の一つが、「偏差値は高いけれど美意識は低い」という人の存在です。学校の成績はかなり優秀だった人たちが、様々な事件を起こして世の中を騒がせることがあると。そして、その人たちには「文学を読んでいない」という点で共通しているのだそうです。

この本によれば、古代ギリシア以来、人間にとって何が「真・善・美」なのかということを純粋に追求してきたのは、宗教と近世までの哲学であったということです。そして、文学というのは同じ問いを物語の体裁(ていさい)をとって考察してきたと考えることができる、と記しています。

簡単に言えば、「もっと文学(物語)を読みましょう」というところでしょうか。確かに、文学は主人公や登場人物の内面を想像するところが醍醐味(だいごみ)です。想像力が刺激されます。自分のため、あるいは誰かのために思いを巡らせ、悩み、苦しみ、もがきながらある行動を決断します。読者は、その行為がどんな良い結果につながるのか、どんな悪い結果を招くのか、居ながらにして、作中の人物になりきって共に考えることができるのです。周りの役に立って感謝されたり、自らの行為に大いに後悔し悲嘆にくれたり、様々な感情が渦巻きます。時には、登場人物の理解しがたい行動にいらだったり、想像を超える美しい行為に涙したりもします。

この「想像力」が最も大切だと言っているのではないかと捉えました。折しも、現代の生活において欠かせない存在であるAI(エーアイ)に不可能なことが、この「想像力」であると聞きました。

かつて、世界に想像力があれば、戦争は起こらないと言った人がいました。銃を構えて向き合う敵にも愛する家族や恋人がいると想像できれば、絶対に引き金は引けないはずだと。

大好きなジョン・レノンの名曲「IMAGINE(イマジン)」が頭の中に流れてきました。

文学を読むことの効能は、この想像力を鍛えることであり、美意識につながっていくのだと、勝手に解釈しました。

本を読めば読むほど、勉強不足の自分を痛感します。もう少し本を読んで勉強したくなりました。長々と失礼しました。 (文責 海寳)

暑中お見舞い申し上げます 7月29日(金)

毎日暑い日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。

全国的にコロナの陽性者が増えています。香取市でも200人を超えた日もあり驚きです。

休み中ですが、感染予防の対策はこれまでにも増して注意して行っていきましょう。

2年生が花壇で育てているオクラの花が咲きました。こんなにきれいな花が咲くことに驚きました。

これが先日完成させた「シクラメン」です。第5弾と第6弾はすでに下描きが済んでいますので、夏休み中に色を付けたいと思います。

落花生も順調に育っています。

稲も順調ですね。暑い中ですが、植物は強いですね。葉が青々と輝いています。収穫までもう少し待ちましょう。

ミニトマトもおいしそうに育っています。いいつやですね。

まだまだ暑い日が続きます。ご自愛ください。 (文責 海寳)

職員作業&研修を行いました。 7月21日(木)

まずは職員作業です。普段なかなかできない体育倉庫、機械室、児童会室の整理と清掃を行いました。

昨日の午後には、各室のエアコンのフィルターと空気清浄機のフィルターの掃除もしました。

きれいになって、さっぱりすっきりです。

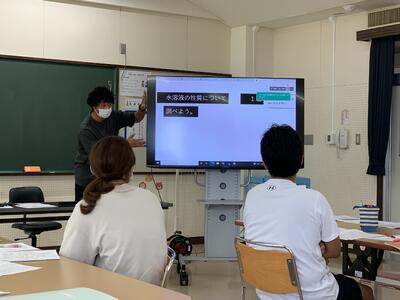

第2部は職員研修です。パート1は、7月7日に小見川中央小で開かれた公開研究会に参加した3名の先生が、資料やパワーポイントを使って研究会の報告をしました。ICTを活用した授業の進め方について詳しく説明してくれました。本校の授業でも取り入れていきたい内容もたくさんありました。

職員研修パート2は、Y養護教諭によるエピペン研修です。児童のアレルギーの現状とエピペンの使い方について、全職員で共有しました。

エピペン体験をした後、役割を決めてロールプレイを行いました。設定は、養護教諭が不在時に、昼休みに児童が具合が悪くなったというものです。最初に対応した職員、管理職を呼び、指示を受けて救急車を呼ぶため消防署に電話する職員、保護者に電話する職員、時系列で対応を記録する職員、校内への消防車及び消防隊員の誘導をする職員など自分の役割をこなします。そして、そこで見えてきた課題を共有しました。

最後に、校内のAEDの置き場所の確認、保健室のエピペンの保管場所の確認、保健室と体育館の担架の保管場所の確認をして研修を終了しました。

これまでに何度か救急車を要請しているので、何人かは動きをイメージできていましたが、やってみて初めて分かったという職員もいました。良い研修になりました。 (文責 海寳)

1年 親子歯磨き教室 7月12日(火)

これは、本校では家庭教育学級として1・2年生の児童と保護者が行います。歯磨き教室に先立って、開級式も行いました。今年は全3回を予定しています。

昨年は、コロナの影響で2回のみの実施となりました。ヨガ教室とバルーンアート教室です。2回とも大好評で終えることができました。今年も楽しみにしていてください。

今回は第1回目として、1年生の児童・保護者を対象とした歯磨き教室です。香取市役所健康づくり課から歯科衛生士の石橋先生と渋谷先生をお招きし、正しい歯磨きの仕方について教わりました。

以前は、お家の方がお子さんの歯を実際にブラッシングして、歯磨きの仕方を練習したのですが、コロナ感染防止の関係で「飛沫を飛ばさない」ために、実際のブラッシングは行っていません。子供たちは、講師の先生の説明を聞いて学びました。

お家の方には、子供たちが週1回行っている「フッ化物洗口」を体験してもらいました。

以前、校医である歯医者さんに、「この地区は、虫歯の治療率が千葉県内でも最も低い地域です」と聞かされたことがありました。

虫歯がなければ治療は必要ありません。正しく歯磨きして、虫歯ゼロを目指していきましょう。石橋先生、渋谷先生、ありがとうございました。 (文責 海寳)